Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Pàmies

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

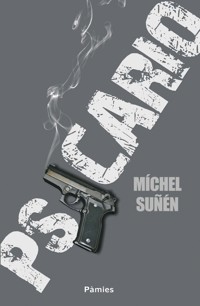

Tras la traumática desaparición de su pareja hace casi quince años, Ainhoa Gázquez ha sido capaz de reorientar su vida, recuperar a su hijo y convertirse en una community manager solvente y reputada. En su emergente blog Escráchalos aborda, con un firme compromiso, temas de investigación periodística de máxima actualidad. Pero todo estalla cuando los protagonistas de sus artículos comienzan a ser ejecutados. ¿Quién es, y qué pretende, ese asesino justiciero? ¿Por qué la ha elegido precisamente a ella? Considerando que todas sus víctimas merecen morir por lo que han hecho, ¿debe impedir que así sea? ¿Puede hacerlo, realmente, de algún modo? Lejos de ayudarla, conocer a Emeri Santxicoetxea, un antiguo etarra con el que inicia una convulsa relación, la coloca en el vértice de un triángulo mortal en el que ella es víctima y verdugo al mismo tiempo, en un torbellino existencial que abre la espita de sus mayores miedos, inquietudes y rencores. Psicario es un thriller inquietante sobre la justicia humana, la conciencia, los afectos que duelen y la insondable personalidad de los sicarios. Un recorrido por las entrañas de la muerte y del amor, del crimen en pasado y en presente, de la cuenta atrás, el tiro en la nuca y las palabras que matan. Un recorrido absorbente que nos hace plantearnos si, en realidad, no somos otra cosa que asesinos contenidos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 626

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Primera edición: mayo de 2015

Copyright © 2015, Míchel Suñén Montorio

© de esta edición: 2015, Ediciones Pàmies, S.L.

C/ Mesena,18

28033 Madrid

ISBN: 978-84-16331-25-3

BIC: FF

Ilustración de cubierta y rótulos: Calderón Studio

Fotografía del autor: Santiago Amo

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

A mis padres. A mis hijos.

A Noelia, mi cómplice y mi amor.

Hay amores que matan…

y asesinos que aman.

Primera parte

Víctimas

81

A Ainhoa Gázquez le arrebataron el alma un jueves de 1999. Todos los jueves se iba con su bebé al Parque Grande, se tomaba un café en un velador, le daba la merienda mientras tomaban el sol y después paseaban entre las arboledas hasta que se hacía la hora de volver a casa, nunca antes de las seis y media ni más tarde de las siete. Le gustaba esperar allí a Bruno, su pareja, para darle un beso y preguntarle cómo le había ido el día. Ella se encontraba entonces en uno de esos periodos de felicidad furtiva, inadvertida, que solo valoramos cuando la perdemos, centrados como estamos en las obligaciones, la rutina y el cansancio acumulado. Tenía veintiocho años y estaba enamorada. Compartía su vida con un hombre al que calificaba de maravilloso, un tipo divertido y popular con un incuestionable don de gentes, que siempre sabía arrancarle una sonrisa a su cara y un beso a sus labios. Su presencia la llenaba de energía y ganas de vivir. Cierto es que había sido un tarambana, pero quién no había desfasado siendo joven, incluso ella se había excedido en ocasiones con el alcohol y los ligues. Llevaban juntos cuatro años y compartían piso desde el último año y medio. Lo quería. Él estaba mucho más centrado desde el nacimiento de Jorge. Es verdad que ella a menudo se agobiaba porque estaba todo el día sola con el niño, que tenía el carácter de su padre: inquieto, inconformista, vocinglero, y además sufría cólicos, lo que le hacía estar llorando más tiempo que dormido. Como era de fuera y no tenía amigos, ni apenas conocidos, en la ciudad del Ebro, pasaba todo el día con su hijo. Pero amaba a Bruno con mayúsculas, como siempre había deseado sentir y nunca hasta entonces le había sucedido. Cada momento de intimidad que compartían compensaba plenamente el resto de las horas de agobio y soledad. Su chico se pluriempleaba. Tras haber finalizado su contrato con el ejército español había conseguido un empleo de guardia de seguridad en un polígono industrial, el cual compaginaba con otro de mensajería, lo que conllevaba salir de casa a las siete menos diez de la mañana, trabajar desegurata,comer fuera, trabajar de mensajero y regresar con el cuerpo anquilosado por la espera, los paseos y el aburrimiento matinales más la inquietud, el ajetreo y los agobios vespertinos. A Ainhoa le parecía guapo. Y aunque en verdad tenía un innegable atractivo masculino, era cosa del amor más que de la objetividad la conclusión de ese juicio. Cada vez que la abrazaba, cuando lo veía bañar al pequeñín o jugar con él en su regazo, sentía un cosquilleo de felicidad real que le dibujaba una sonrisa indestructible. Después, cuando el niño se dormía y él la poseía haciéndola sentir más importante que nunca, creía comprender el sentido de su vida y entendía que todo estaba en orden, que se arreglarían las dificultades económicas por las que atravesaban y que, antes o después, retomaría la incipiente carrera periodística que había abandonado tras el embarazo. No le asustaba la hipoteca variable a treinta años que habían firmado con el aval de sus padres, y desaparecía esa ligera, aunque molesta, sensación de haber desaprovechado el porvenir para ocuparse de un retoño impertinente cuyo llanto parecía el graznido de los cuervos.

Apenas tenía tiempo para leer la prensa, aunque sabía que los serbios estaban realizando una brutal limpieza étnica en Kosovo. Quién sabe, se decía, tal vez me hubiera ido allí de haber estado activa. También conoció por los telediarios las muertes de los reyes Husein de Jordania y Hassan de Marruecos, y en menor medida se enteró de las fusiones entre bancos españoles. A decir verdad, tampoco le importaban demasiado; su prioridad era respetar los turnos de comida de su hijo, su calendario de vacunas y cambiarle los pañales, cada vez más apestosos.

El destino es insensible igual que los sicarios. Nada parecía indicar que aquel jueves iba a ser el Jueves. Jorge lloró con la misma desesperación de siempre. Las horas de tedio cotidiano se le hicieron tan largas y angustiosas como cada día. Tenía tantas ganas de comerse a Bruno a besos como de costumbre. Y ni siquiera encontró una válvula de escape en culpar de su desgracia a algúnfactor externo casual, sobrevenido: una migraña, la pérdida del autobús o unas décimas de fiebre en el pequeño le habrían resultado suficientes.

No hubo razón alguna para ello. Sin motivo, tomó la decisión de no atravesar media Zaragoza para llevar a su hijo a un parque. Quiso cambiar la rutina y, desde luego, lo hizo para siempre. Dio una vuelta por el centro, anduvo mirando escaparates, con Jorge dormido en el carrito, e hizo algunas compras.

Llegaron a casa a eso de las cinco. No tendría que haber habido nadie.

Pero encontró lo que no andaba buscando.

Su llave giró sobre el bombín de la cerradura tan solo media vuelta. Rememoró un instante y concluyó que debía de estar equivocada, que al marcharse no había echado la doble vuelta de costumbre. Empujó el carro del bebé con sumo cuidado para no despertarlo todavía: por una vez que estaba disfrutando de una siesta larga no iba a ser ella quien la interrumpiera. Atravesó el umbral, cerró la puerta, dejó el coche en el pasillo y depositó en la mesa de la cocina un par de bolsas antes de avanzar hacia su habitación para cambiarse.

Después de la incredulidad, sintió un golpe de miedo.

Se oían voces.

Vaciló confusa en el pasillo, retrocedió hasta la cocina para coger un cuchillo y respiró profundamente antes de volver sobre sus pasos. Dubitativa, muy nerviosa, al pasar de nuevo junto a él estuvo a punto de coger a su pequeño y escapar hacia la calle. No pensó en avisar a la policía ni en pedir ayuda a los vecinos. Escuchó algo familiar, como un estertor sordo, y con el cuchillo por delante se deslizó por el parqué como una exploradora india entre osos grises. Avanzó, tragó saliva en la antesala de su dormitorio y abrió la puerta despacio sin imaginar todavía, ni remotamente, lo que sucedía.

Al entrar, la imagen fue grotesca.

A contraluz, con el cuchillo levantado, provocó un grito femenino de terror. Tardó en interpretar lo que veía. Sobre su lecho conyugal dos siluetas se habían separado abruptamente después de su llegada, abandonando los espasmos y las voluptuosas contorsiones que los ocupaban.

Por un instante oyó su nombre entre zumbidos, pero no fue capaz de reconocerlo como propio.

Cuando su mirada se acostumbró a la escasez de luz, comprendió que era una mujer lo que la miraba con gesto indefinible, entre la sorpresa, el pudor y el desagrado. Ni siquiera le pareció atractiva. Se fijó sucintamente en sus pechos grandes y caídos, peores que los suyos tras la maternidad; en las mollas que oscilaban sobre el edredón hecho a medida, en la melena lacia y despeinada que, lánguida como su espíritu, se acumulaba al lado de su cara cuando se observaron.

No pudo sostenerle la mirada.

Tampoco a Bruno, su amor, cuando encendió la luz de un modo improcedente, rayano en lo grosero, y evidenció sin cortapisas la mediocridad de su oponente.

—Perdóname. ¡Cariño! —le oyó balbucir mientras cerraba la puerta a sus espaldas, humillada, frustrada, avergonzada e indefensa al mismo tiempo, sin saber qué hacer y sin el ánimo necesario para enfrentarse a lo que fuera, ni a la verdad ni a sus mentiras. Apenas tuvo tiempo de sentir que él se incorporaba e, inmediatamente, aterrorizada por sus sentimientos, miró el cuchillo un solo instante antes de arrojarlo al suelo como si quemara. Echó a correr mientras el dolor le arrasaba los ojos. Abrió la puerta de la entrada y empujó hasta el ascensor el carro de su hijo con el único objetivo de escapar de lo vivido.

Fue entonces, tras el portazo final, cuando Jorge comenzó a llorar a pulmón roto.

La puerta corredera del elevador se cerró ante ellos haciendo un ruido seco. Ainhoa pulsó el botón con dedos temblorosos.

Al llegar abajo, abandonaron el edificio entre resuellos e hipidos.

80

Cuando el corazón está herido, todas las tardes son gélidas; si bien tampoco le acompañó la climatología a la azorada Ainhoa. Anduvo sin dirección alejándose del barrio, llorando entre susurros mientras su retoño lo hacía a voz en grito. Cruzó sin voluntad el puente de Piedra, donde el cierzo los golpeó con sus sopapos de hielo. Sin haberlo decidido se encontró delante de las puertas del Pilar. Sintió ganas de entrar, pero los berridos de Jorgito se intensificaron tanto que se sintió ajena a aquel lugar de encuentro, más sola que nunca. Así que rebuscó en el bolsillo de su pantalón, entre la calderilla, mientras lamentaba haberse dejado el bolso, la documentación y la cartera en la cocina. No estaba familiarizada todavía con esas monedas nuevas y cobrizas de céntimos de euro, mucho menos con los abusivos redondeos al alza de los precios, pero concluyó que le llegaba para tomarse una infusión en un café cercano. Así lo hizo. E incluso consiguió calmar al niño dándole su pecho, el pobre estaba hambriento y se agarró al pezón, desesperado, con ansias de vampiro.

En el espejo situado enfrente de la barra observó su aspecto deplorable. No había dejado de llorar desde que los vio, tenía la mirada emborronada, tiznada de dolor y de un rímel espeso, grumoso, mientras que un hilillo de mucosidad descendía desde su nariz hasta alcanzar sus labios, apretados, que no tenían ánimo siquiera para permitir la entrada de la humeante tila.

—¿Qué voy a hacer ahora? —se preguntó a media voz, aumentando el interés del cliente entrometido que, nada más verlos llegar, había dejado de empapar su ensaimada en el tazón de chocolate—. ¿Qué voy a hacer contigo?

Como si la entendiera, su hijo se soltó un instante de la teta y se la quedó mirando, sonriente, expresivo, penetrante.

Y le pareció, más que nunca, la viva imagen de su padre.

No les quedó más remedio que volver a casa a medianoche. El bebé tiritaba, los camareros la habían invitado a irse para cerrar el local y las calles de esa ciudad que no sentía suya se le presentaban yermas y afiladas. Las seis horas transcurridas no le habían acallado la tristeza, pero en un esfuerzo final de dignidad se obligó a secar el llanto mientras recorrían los últimos metros de su calle en dirección al portal.

—Cojo el bolso, tus cosas y nos vamos a un hotel —le dijo a Jorge, que jugaba en ese instante, ajeno a todo, con el móvil de muñecos de su carro. Ainhoa Gázquez sabía que no iba a ser sencillo. A pesar del inmenso dolor que la envolvía, quizá por eso mismo, no había podido decidir qué hacer entonces. Sentía un vacío en el estómago, no solo de hambre anquilosado, una desesperación atroz chupándole la voluntad igual que sanguijuelas—. ¿Qué voy a decirle? —se avergonzó como si hubiera sido el otro el ofendido—… ¿Y si está con ella?

Las piernas no le respondieron, tuvo que apoyarse en la pared.

Tomó la precaución de llamar al portero automático para avisar de que llegaba. Por si estaba aún la otra. O tal vez fue una prueba de su subconsciente: necesitaba comprobar si era capaz de escuchar la voz de Bruno sin llegar a desmayarse.

No respondió nadie.

Volvió a llamar, cerciorándose de que lo hacía en el botón correcto.

Nada.

Por un momento, respiró aliviada.

Si no estaban allí podría atrincherarse en su vivienda, encerrarse con el niño en terreno conocido hasta ordenar sus ideas. Llamar al pueblo a casa de sus padres, aunque no hoy, era muy tarde, se llevarían un buen susto y un mayor disgusto y, en realidad, ella tampoco tenía ganas de hablar sobre su estado. Solo deseaba dormir a su pequeño, tumbarse en el sofá hasta perder laconsciencia, por ver si al despertarse ya estaba todo resuelto.

Deambuló por la casa y comprobó que no había nadie. Se acercó hasta el dormitorio, donde refrenó una arcada mientras se acercaba a la ventana; olía a sexo, a traición, a su derrota. Conocía bien el aroma corporal de Bruno, muy especialmente cuando se excitaba, y permanecía en el ambiente mezclado con otro aroma dulce, desagradable, pegajoso, que sintió como una pátina de chapapote adhiriéndose a su estómago. «Es el olor de esa puerca», se dijo mientras subía la persiana y abría la hoja corredera del ventanal situado en su lado de la cama. Abandonó el cuarto corriendo, literalmente, y cerró con un portazo para librarse de esa sensación de angustia que derivó en una hostilidad creciente, ingobernable, la cual estalló con una retahíla de improperios y dos jarrones estampados.

Cayó en la cuenta entonces de que, uno de los dos, o incluso juntos, había hecho la cama. Como si arrebujando las sábanas y alisando el edredón todo quedara tapado. Como si no conservara ese catre la contaminación de la mentira, los fluidos de la ingratitud y el hedor de la traición.

¡Qué asco!, pensó. Y los volvió a insultar una y otra vez hasta que no quedaron adornos ni marcos en el mueble del recibidor. Verlos destrozados en el suelo del pasillo la sumió, de nuevo, en la zozobra del llanto. Y los gritos de Jorge, en pleno ataque de cólico, no facilitaron que se serenase.

Pasó la noche tumbada en el sofá, abrazada a su hijo, que se durmió tarde con el sabroso pezón de su mamá dentro de la boca, el cual mordisqueaba dolorosamente, ora en sueños, ora despierto, con sus dientitos de leche. Pese al daño que le producía, Ainhoa se quedó traspuesta. Mal durmió, lloró entre pesadillas, anestesió sus dudas. Pero, en cuanto amaneció, se despertaron con ella.

—¿Dónde estará el muy cabrón? —se preguntó el primero, el segundo y el tercer día de abandono. Aún no había encontrado el ánimo suficiente para llamar a Covaleda, donde vivían sus padres.

Bruno no volvió a esa casa.

Desapareció.

No le dijo adiós. No dejó una nota.

Ainhoa lo previó cuando descubrió que faltaba una maleta, parte de su ropa y sus productos de aseo. Tampoco estaba el sobre con mil euros que guardaban en el doble fondo del armario, por si acaso acontecía un imprevisto.

Bruno, por lo visto, así había considerado lo ocurrido.

Lo peor no es que la pobre mujer fue traicionada, robada, abandonada. Peor aún fue que se sintió culpable por no haber sido capaz de decir nada. Por haberse ido de allí sin presentar batalla. Por no haber tenido el coraje de decirle, al menos, que era un sinvergüenza y un mal hombre; y la otra unacomepollasy una guarra, que la tortilla siempre termina por volverse e iba a caerles el huevo hirviendo en sus cabezas, que era una zorra, y él un cabronazo, y siempre lo serían. Y que además era un cobarde por haberse marchado de ese modo, sin afrontar lo ocurrido. Entonces se sentía muchísimo peor porque se sabía tanto o más cobarde que él, pues ella los había dejado en aquel cuarto, derrotada, sin poder decirles nada.

Cobarde o no, se quedó sola.

Y cuando recuperó la capacidad de decidir, muchas de las decisiones trascendentes ya estaban tomadas.

Perdió su casa, la estima y a su hijo.

Perdió un trozo del alma.

79

En México D. F. la vida de los hombres tiene precio, y no suele ser alto. Duc el Español lo sabe bien, y lo aprovecha, porque él es uno de los que perciben los ingresos. Es un especialista, un profesional, y hoy tiene un encargo. Por eso se encomienda a la protección de Jesús Malverde, el patrón de los narcotraficantes, cuya estatuilla sostiene entre las manos de verdugo con delicadeza, sereno y concentrado, como si estuviera acariciando el cutis de su hijo. Antes de ser venerado, Malverde no fue un delincuente al uso, sino algo así como el Robin Hood de Sinaloa. Cuando el gobernador Porfirio Díaz, harto del azote que suponía este malhechor para su tierra, puso precio a su cabeza, cuenta la leyenda que, sabiéndose enfermo de gangrena y próximo a la muerte, pidió a un compadre que lo entregara y destinara el dinero de su recompensa a la beneficencia. Pero como el bueno era Malverde y no el compadre, este cumplió la parte de entregarlo, aunque no la otra, y desapareció con el premio. Malverde fue ejecutado el 3 de mayo de 1909, y fue colgado de un árbol hasta que la cuerda que lo sostenía se quebró, y sus restos quedaron amontonados en el suelo. Como se había prohibido expresamente dar sepultura a su cadáver, la gente de Culiacán empezó a llevarle piedras que iban colocando sobre el cuerpo, hasta que se formó un montículo tan grande que llegó a cubrirlo. Se corrió la voz de que, a cambio de las piedras, concedía favores. Así se fue alargando su leyenda hasta convertirse en un auténtico santo para los inmigrantes, los pobres y, con posterioridad, los más temidos narcos. Todos le hablan y confían en su generosidad mientras le ofrecen presentes, pesos, dólares, botellas de tequila, ropa, canciones o notas caligrafiadas con mala ortografía en trozos sueltos de papel. Tiene una capilla en Culiacán, presidida por su busto, si bien muchos de sus fieles poseen réplicas de él en sus viviendas, a las que adoran con la intensidad de los devotos.

El Español dejó la figura en el improvisado altar de la pared septentrional de aquella habitación y se encendió un habano. La bocanada le llenó el pulmón de aliento; entonces, en un gesto litúrgico, colocó el cigarro ante la figura del bandido. A continuación acarició su pistola, le puso el cargador, se guardó otro por si acaso en el bolsillo posterior de su tejano y pasó el arma tres veces junto a la imagen tridimensional de la santa Niña Blanca.

A continuación acomodó la botella de tequila, las flores, los casquillos de bala y el resto de las ofrendas junto a la estatuilla de la túnica negra, ante la cual se arrodillo solemnemente, cumpliendo el rito que repetía antes de salir a trabajar:

—Contigo voy, santísima muerte; en tu poder camino confiado. Voy yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce madre, no te alejes. Santísima muerte de mi adoración, no me desampares de tu protección —oró impostando cada palabra con delectación, despacio, sintiendo aquel mensaje con la segura convicción de su valía—. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu santo. Amén.

Se persignó mecánicamente, guardó la Glock austríaca con cargador de quince tiros, calibre 9 milímetros Parabellum, y consultó su reloj. Era la hora prevista. El móvil le sonó tras un par de minutos. Dejó perderse la llamada, se colocó el gorro deportivo negro en la cabeza, tocó por instinto la pistola embutida en su cinturilla y salió a la calle.

Ya había trabajado con Hernández Flores en numerosas ocasiones. Manejaba bien la moto, era metódico y gozaba, como él, de la máxima confianza de sus jefes.

—¿Qué pasa, güey? —le saludó levantando la visera del casco para que pudiera comprobar quién era—. Se trata de un «doctor de esquina», aquí tienes su foto. A esta horita sale de su casa cada día. No hay riesgo, güey. Todo está listo.

El Español no necesitaba saber más sobre el asunto. Contempló la imagen del retrato con determinación, centrado en memorizar cada uno de sus rasgos para no fallar al identificarlo. Le calculó poco más de veinte años. Era un niñato moreno, de cejas espesas, rostro delicado, mandíbula cuadrada. Lo miraba desde el papel de un modo extraño, con un ligero estrabismo quehumanizaba su rostro, tan lejano e insignificante para él como el de cualquier otra víctima. El sicario se guardó la imagen en el bolsillo de la cazadora, se sentó tras el motero y le apretó el hombro en cuanto se acomodó, haciéndole saber que ya podía arrancar.

Cuando la motocicleta adquirió velocidad, Duc sintió un viento molesto sobre el rostro, al tiempo que su compañero aceleraba para enfilar la avenida en dirección a Tepito. Conocía bien el barrio, el único en Distrito Federal, una ciudad formada por ciudades. Él había vivido un tiempo allí, en la calle Jesús carranza, según las estadísticas oficiales, uno de los lugares de origen más populares entre la población reclusa mexicana. El Español, precisamente, dejó esa calle cuando empezó a ganar dinero: prefirió alejarse de aquel barrio tan bravo, peligroso, al cual solía regresar por motivos de tipo espiritual, social y a menudo laboral, pues era uno de los escenarios más frecuentes de sus ejecuciones. De un modo insustancial pensó en lo gracioso que resultaba, en ocasiones, elnarcolenguaje.A la droga se le llama «medicina», motivo por el cual un «doctor de esquina» es un vendedor de drogas minorista, cercano, de menudeo. Pensó que el objetivo sería otro aprendiz de narco que intentaba abrirse paso desde la miseria, haciendo honor a esa máxima sinaloense aplicable a todo México: «más vale vivir cinco años como rey que cincuenta como buey». Aquel «doctor de esquina» estaba muerto. Ya no volvería a despedirse de sus familiares, a encomendarse a Dios ni a beber tequila entre compadres. Visualizó su cadáver tendido en medio de la acera, con tres tiros de gracia en la cabeza, bañado en sangre, pasado sin presente. De pronto se dio cuenta de que estaba pensando demasiado.

—¿Cómo es el sitio, Hernández?

—Solitario, con muy buena salida —le respondió el conductor sin alterarse, como un técnico de empresa especializado en la materia.

No conversaron más.

Llegaron con la debida antelación y aguardaron, mimetizados con el barrio, la hora señalada.

El Español, como siempre, estaba muy tranquilo. Tenía tanta experiencia que se había acostumbrado al miedo previo, a la incomodidad de las esperas, al posterior e inevitable subidón de adrenalina.

—¡Ahí está! —le advirtió Hernández.

Duc salió tras él andando. La muerte siempre lleva prisa, así que aceleró su paso hasta alcanzar su espalda. Ya estaba a cinco pasos de distancia. El tipo era tan ingenuo que ni siquiera se volvió una sola vez, por lo que le ofreció su nuca como un blanco perfecto. Apretó la culata con el rostro grabado de la santísima muerte, sacó elfierrodel bolsillo, encañonó a su presa y, al hacerlo, se sintió dueño inmisericorde de su vida, de su familia y sus sueños. Sonó el disparo, todo terminó para aquel chico. Se desplomó como un títere roto. Con todo, pese a saberlo innecesario, actuó con la profesionalidad debida y le descerrajó un par de tiros más en la cabeza, la cual traqueteó por efecto de los postreros impactos. Aún tuvo tiempo de ver de refilón el rostro descompuesto de un testigo, un abuelo de hombros encorvados y camisa sucia que se emborracharía inmediatamente para olvidarlo todo, pues conocía los códigos del barrio y esos no eran asuntos de la gente honrada. La moto de Hernández ya estaba a su lado; en cuanto el Español se montó en ella abandonaron el lugar y dejaron tras de sí la estela de invisibilidad característica de los verdugos de pago.

Y es que, claro está, matar es fácil cuando sabes cómo.

78

Dicen los psicólogos que despedirse del familiar muerto es necesario para aceptar la desgracia e iniciar el duelo. En los momentos de negación, zozobra, depresión, ira y finalmente aceptación que siguieron a los hechos, Ainhoa deseó una y otra vez volver a ver a Bruno, decirle lo que había acumulado en su interior, odiarlo a muerte delante de su cara, escandalizarlo con la agresión verbal e incluso física, descuartizarlo emocionalmente hasta convertirlo en trocitos de un recuerdo ya vencido. Con los años lo terminó superando, pero por el camino se vio obligada a renunciar a mucho, a reinventarse, a levantarse sobre sus cenizas como una mujer nueva, menos crédula, sensible, vulnerable… e infinitamente más desconfiada, acomplejada y egoísta.

—Quédate con nosotros cuanto quieras —le dijo su madre cierta tarde en Covaleda, semanas después del desengaño, con una expresión de lástima en sus ojos que nunca le perdonaría.

Sus padres no eran los culpables de su desamor, del abandono, ni siquiera de los daños que le sobrevinieron más tarde. Pero a quién iba a enfrentarse sino a ellos, con los que convivía todo el día, semana tras semana, en aquel pueblo soriano de pinares bellos y nevadas emociones al que había regresado llena de pena, vacía de proyectos.

Estuvo allí nueve meses, durante los cuales Jorge aprendió a andar y empezó a decir «mamá». En primavera, su abuelo lo llevaba a El Cubo cada tarde, lo montaba en el columpio y le empujaba el balancín amorosamente mientras le contaba historias ancestrales de la zona, forestales, con la hermosa panorámica del pueblo ante sus ojos.

—He decidido irme. A Madrid —les sorprendió Ainhoa. Su padre apagó la información del tiempo en el televisor, su madre dejó de recoger las migas del mantel y se acercó hasta su pequeña.

—¿Qué vais a hacer allí? —le contestó mostrándole otra vez esa mirada compungida, idéntica a la suya cuando se miraba en los espejos.

—Empezaré de nuevo. Trabajaré. Continuaré mi vida…

Todavía tenía el piso en Zaragoza, pero se sabía incapaz de regresar a él y a esa ciudad que, ahora más que nunca, le resultaba ajena. Era la ciudad de Bruno. Y Bruno ya no estaba. Nunca estaría. En Madrid, al menos, tendría la soledad, el anonimato del que carecía en Covaleda, donde todos la miraban con condescendencia.

—Si no os parece mal, ¿podéis cuidar de Jorge?

Por la noche, Aroa Azcárate, la madre de Ainhoa, lloró en silencio abrazada a su marido. Lo hacía cada madrugada desde que su hija los telefoneó con voz entrecortada para anunciar su regreso. La llegada que siempre había sido sinónimo de risas era ahora un castigo familiar tan solo comparable al de aquella época pasada, cuando tuvieron que cambiar vida por raíces, supervivencia por terruño, y abandonaron Euskadi con toda la familia. Ni siquiera se habían atrevido a regresar desde entonces. Cuando el padre se prejubiló y los hijos ya contaban con sus vidas, se animaron a acercarse un poco hasta su tierra: vendieron sus propiedades madrileñas para adquirir un bonito chalé en Covaleda, en donde se instalaron, como hacían durante las vacaciones cientos de turistas vascos. Aroa no consiguió dormir durante toda la noche. Sentía el sufrimiento de su hija como propio. La adoraba. Deseaba cubrirla con sus alas protectoras, evitarle el desgarro que sentía. Aunque estaba a punto de llegar a la treintena, para ella seguía siendo la pequeña, la preciosa, su niñita. Por otra parte, le encantaba ocuparse de su nieto. «Con los niños la alegría entra en las casas», repetía una y otra vez a quien la escuchaba, pero la responsabilidad de cuidarlo y educarlo lejos de su madre le resultaba penosa.

—Será solo algún tiempo —argumentó Ainhoa tras expresar su convicción de que era lo mejor—. Aquí no puedo quedarme, la gente me mira con pesar, me compadece, todo el mundo lo sabe. En Madrid conozco gente, ha sido nuestra casa, encontraré trabajo, saldré adelante. En cuanto me haya organizado vendré a por Jorge. Mientras tanto, ¿dónde va a estar mejor que con vosotros?

—En eso tienes toda la razón —dijo su madre.

—¿Qué vas a hacer con el piso? —le preguntó después suaita,tan pragmático y directo como siempre.

—Voy a venderlo, papá —le respondió tajante.

—Pero está a nombre de los dos…

—No puedo afrontar sola esa hipoteca.

—No te preocupes, niña, encontraremos una solución —cerró el diálogo él temiendo lo peor, lo que ocurrió después, que el banco se quedó con la propiedad a causa del impago. Aunque, gracias a Dios, llegaron finalmente a un acuerdo y ellos, que figuraban de avalistas, no perdieron su vivienda aunque sí unos cuantos miles de euros.

Durante los meses siguientes la vida de Ainhoa Gázquez no fue sencilla. Se alojó en una pensión de Ventas, desempeñó trabajos mal pagados y peor considerados, extrañó a su hijo, al cual veía algunos fines de semana y en las vacaciones, perdió su piso, engordó quince kilos a golpe de ansiedad, los del banco incorporaron su nombre a un listado de morosos, empezó a ahorrar algún dinero en be, se endureció su corazón a fuerza de exigencias y perseveró lo suficiente para salir adelante.

Ahora, catorce años después, no ha terminado de olvidar pero ha conseguido superarlo.

Las cosas han empezado a irle mejor. Razón de más para ponerse alerta: solo cuando tienes algo puedes llegar a perderlo.

77

Aquella mañana de domingo Duc se dejó caer por el mercado de La Lagunilla, la descontrolada zona comercial al aire libre del distrito, el lugar en el que todo está en venta menos la dignidad. El Español acudió allí en pleno combate con la melancolía. Merodeó por ese bazar de sensaciones, colores y vendedores raciales y ancestrales, donde lafayuca—así se llama a los productos de contrabando y a las imitaciones de marcas— está al alcance de todos, incluso de la policía. En el mercado de La Lagunilla el tiempo se detiene cada día, excepto los martes, que cierra por descanso, y las conversaciones se alternan con los guiños, las carcajadas, los arreglos, los trueques y, de vez en cuando, algún que otro robo en sus alrededores, en especial si se tiene pinta de turista acaudalado poco precavido. La calva bronceada del Español refulgía bajo el sol como el oro del reloj de su muñeca, el único distintivo de estatus que se permitía. Él era un currante. Un obrero como tantos que se ganaba la vida haciendo lo que mejor sabía: liquidar problemas de otros. No cuestionaba. Recibía órdenes y las ejecutaba, en eso consistía su trabajo.

En la tienda de Rosalinda se entretuvo ojeando las carátulas de las películas pirata: las últimas novedades de Hollywood, recién estrenadas en los cines, a precios de consumo.

—Si te llevas cuatro te regalo otra —le dijo la guapa mexicana, entrada en carnes, con la que en tiempos había compartido algún corrido musical y de los otros. Tenía una hermosa sonrisa y unos ojos oscuros como una noche inhóspita.

—Hoy no, preciosa —le contestó, simpático—. Prefiero montarme yo mismo la película: ¿quieres ser mi estrella? —le dedicó un guiño cómplice y, ella, que siempre entraba al trapo con sus chanzas, se arregló la melena con gesto zalamero.

—Si es así, acá tienes las pornos. Te vendrán muy bien para tomar ideas.

Duc era un cuarentón apuesto. Y no solo porque manejaba pesos, eso se notaba aunque él hiciera lo posible para no ostentarlo; sobre todo porque tenía clase, simpatía, y trataba con respeto a las mujeres. Cuando empezó a perder cabello, su melena rubia dejó paso a una cabeza totalmente rapada, él era de extremos, aborrecía a los hombres inseguros que lucían esperpentos capilares a lo Anasagasti, peinados imposibles con cuatro lánguidos mechones, larguísimos, repartidos por el cráneo para disimular la alopecia.

—Ya ha legado el calvo —bromeaba con frecuencia sobre su condición, lo cual le permitía hacerlo también con todos los demás, con un colmillo afilado y ocurrente, divertido, que aunque en su juventud le había ocasionado broncas ahora había aprendido a administrar. Medía metro ochenta de estatura, tenía un cuerpo atlético, musculado, quizá venido a menos, aunque su complexión, su fuerza y su resistencia eran superiores a las de los hombres de su edad.

Eso sí, bebía demasiado. Pero, a fuerza de costumbre, había aprendido a aguantar tanto el alcohol como la concentración al disparar su pistola. Sus manos eran bonitas, parecían de pianista antes que de pistolero, y su manicura siempre lucía impecable. A veces se dejaba barba de no más de tres días, si bien se depilaba el vello corporal a la manera occidental; era coqueto, vestía con buen gusto y dejaba generosas propinas a las prostitutas. Con el resto de las chicas, sin embargo, era desconfiado; aunque las trataba siempre con incuestionable corrección.

Se despidió de Rosalinda antes de avanzar entre el gentío hasta el siguiente puesto, que ofrecía discos con 60 mp3 a diez pesos cada uno. Los tenderetes transmitían vida, los pesos cambiaban de manos como la «medicina» de los «doctores de esquina».

Siempre le reconfortaba perderse por allí, aunque desde que murió Julián Ceballos Casco, el pintor de la muerte, La Lagunilla le resultaba incompleta. Aquel hombre al que admiró, fallecido el 3 de octubre de 2011, fue para él un buen amigo. Solían encontrarse allí muchos domingos. Casco lo invitaba a su estudio, de camino se aprovisionaban de cervezas, y juntos repasaban sus últimas creaciones. Siempre agresivas. Descorazonadoras. Impactantes. Duc nunca le dijo a qué se dedicaba. De hecho, ni siquiera llegó a saber que ese era su apellido. En Tepito la mayoría de losmoradores utilizan dos nombres y un apodo para despistar a la policía. Así, para casco, como para otros muchos tepiteños, Duc el Español era Raúl Martínez Sierra, el güey con quien bebía birras cada dos o tres domingos.

—Yo he vivido poco y me he cansado mucho —le decía casco con su aspecto excéntrico, abandonado, mientras miraba al techo para apurar mejor las últimas gotas del líquido dorado. Sus dedos tiznados de pintura dejaban la botella vacía en cualquier parte, y entonces le enseñaba un nuevo cuadro, o le recitaba de memoria algún fragmento de su libro,El orgullo de Tepito.

Casco se reía muchísimo con Duc.

A pesar de su obsesión con la muerte, de sus dramáticos autorretratos, de sus representaciones coloristas de suicidios, cadáveres y crímenes, Duc lo consideraba, a su manera, un hombre alegre.

—Quiero morir con una sonrisa de perro atropellado —reiteraba casco con vehemencia, no a modo deboutade,sino como expresión de un último y bien meditado deseo.

Además de sus diálogos con la muerte en sus obras ya citadas, por otra parte numerosas, casco pintaba escenas cotidianas de Tepito, clarividentes imágenes de sus colonias e increíbles retratos de la Virgen de Guadalupe. En todos ellos aplicaba colores llamativos, puros y chillantes. Antes de su muerte era una verdadera institución en Tepito, un artista conocido en todo México D. F., pese a que se mantuvo siempre al margen de los grandes circuitos de exposición nacionales. Miembro del Tepito Arte Acá, su ausencia dejó a Duc huérfano de apego. Conocía a mucha gente. Siempre que lo deseaba podía rodearse de compadres, camaradas, beldades nativas, prostitutas y músicos notables, pero para todos ellos él era sicario antes que persona. No así para casco. Y eso que a veces Duc sospechó a su lado que lo sabía todo: que usaba un nombre falso y a qué se dedicaba; porque el artista se había amamantado en ese barrio, estaba al tanto de sus entresijos y era un hombre inteligente. Aun así, el pintor de la muerte siempre lo trató de otra manera. Con su extravagancia. Con sus grandes aspavientos al hablar, con su papada oscilante, con esos singulares brotes de cabellos blancos como alambres por patillas, con ese nada favorecedor bigote negro a modo de cornamenta invertida, con la calva incipiente, anciana, respetable, tan diferente a la suya; con la mirada extraviada, como la esperanza, la expresión risueña y ese «Carajo» sempiterno convertido en muletilla, siempre estuvo allí para arroparlo. Hablando de la muerte, enseñándole sobre el caballete la representación de su cabeza al ser ahorcado o dándose un plomazo en la garganta, riéndose con ganas, charlando de mujeres, de fútbol y de vida.

Duc comprendía muy bien a qué se refería casco cuando le decía que sentía la proximidad de «esa señora con túnica».

—Se vive el tiempo que se vive y ya está. Al final siempre llega Ella y nos lleva de la mano.

El Español notaba la presencia de la muerte cada día, no solo en las ejecuciones. Las estadísticas demuestran que los sicarios siempre mueren jóvenes; él, por el momento, era una excepción.

¿Por cuánto tiempo?

Duc siempre dormía con un ojo entreabierto, no porque la conciencia le impidiera hacerlo a pierna suelta, que no era el caso, sino porque todos los sicarios se saben expuestos a sus colegas de oficio, por eso se despiertan asustados ante el menor ruido o sensación y buscan instintivamente, a tientas, la pistola oculta debajo de la almohada. Los agudos timbrazos de su móvil no le causaron aquella madrugada, sin embargo, sobresalto alguno. Igual que los empleados de las maquiladoras se levantan al escuchar a la hora convenida la alarma de sus despertadores, así reaccionó él al oír esa llamada en uno de los móviles que cada noche dejaba sobre la mesilla. Solo que, en su caso, él nunca sabía a qué hora iba a sonar, ni tampoco si iba a hacerlo.

—Aló—contestó disimulando la enorme pereza que sentía.

—Raúl, hemos «levantado» a un hombre y tienes que ocuparte de él.

Le dieron la dirección de la casa de seguridad del cártel en donde se encontraban, se vistió con precipitación, cogió las armas, la llave de su coche y acudió a la cita en menos de hora y media.

—¿Qué tal,Morales, cuáles son las órdenes? —le preguntó al compañero que le abrió, un muchacho prometedor con dos años de trabajos para el cártel, donde había comenzado como correo y estaba prosperando velozmente.

—Tenemos que aguardar nomás. ¿Quién lo llamó, compadre?

Ese tipo de preguntas eran, precisamente, las que un profesional no debía hacer jamás. Avanzó por el pasillo hacia el interior de la vivienda, un apartamento blindado e insonorizado en el que ya había trabajado en otras ocasiones.

—Hola, chingón —le dijo Fernández Marqueta, otro de los compinches, que fumaba con desgana un cigarrillo.

Al tercero no lo conocía. Era un individuo alto, circunspecto, con aire de sospechoso de película. Cuando intentaba sonreír, sus dientes mellados conformaban una mueca extraña, simiesca, que inspiraba cualquier cosa menos confianza.

—Te presento al gran Raúl Martínez Sierra, huevón. Trátalo con respeto, es un auténtico grande —simplificó la presentación Morales, que había seguido sus pasos después de abrirle la puerta—. Él es Fernando Pacheco. De confianza.

Duc le dedicó un rápido gesto de cabeza, protocolario, antes de mirar alrededor en busca de la víctima.

—¿Está en el dormitorio?

—Sí, Duc, está calmado —terció Fernández Marqueta al tiempo que aplastaba su cigarro sobre un plato con restos de comida. El Español abrió la puerta del cuarto y encontró al tipo hecho un ovillo, completamente desnudo, maniatado, encima de la colcha. Su estampa no era diferente a la de otros, salvo por el repugnante lunar negro que se apreciaba en su omoplato. Duc guardó silencio, consciente de que la incertidumbre acrecienta la debilidad del desgraciado. El hombre se movió intranquilo, tratando de acomodar el peso de su cuerpo adormilado en la otra pierna, aunque no terminó de lograrlo. El Español observó sus manos, anudadas a la espalda, y apreció la ausencia de marcas de trabajo. No tenía callos, ni durezas, ni siquiera algún rasguño. Por el aspecto de su manicura se diría que era un hombre con posibles. Llevaba el cabello alborotado, desigual, pues la gomina con que lo fijó al salir de casa no había resistido el zarandeo, los golpes ni el roce de la capucha que le habían puesto antes de meterlo al coche. La habitación permanecía como siempre: la cama, el cabecero metálico, un pequeño armario desconchado y la sala anexa, donde sin duda seguirían estando las poleas y el bidón vacío de doscientos litros.

El timbre de su móvil alteró a la víctima, que se sacudió nerviosamente, como si en verdad pudiera servir de algo.

Con eficiencia, Duc respondió empleando monosílabos hasta que salió del cuarto y cerró la puerta a sus espaldas.

Al cabo de un minuto, las instrucciones habían sido recibidas.

76

Cuando los antidisturbios comenzaron a lanzar balas de goma, los manifestantes retrocedieron excitados, volviendo sobre sus pasos y abriendo en su formación inicial diversas brechas. Los más radicales, los encapuchados, trataron de improvisar una barricada con contenedores y elementos arrancados del mobiliario urbano. Los que destrozaban las marquesinas y los escaparates de las tiendas también retrocedieron, estos más organizadamente que la mayoría, y pronto aparecieron reagrupados preparando cócteles molotov y arrojándolos contra la policía. Entre la agitación, una familia angustiada trataba de encontrar un lugar seguro en el que refugiarse. Los agentes más celosos con su función disuasoria se encontraban a menos de diez metros de la madre, que lucía una camiseta antisistema contra los recortes. Tanto el padre como el hijo, de once años, corrían más veloces que ella. Uno de los policías estaba a punto de alcanzarla. Ainhoa, que se había resguardado entre los pilares de unos soportales, se encontraba en una posición privilegiada. El griterío, la muchedumbre, el resto de carreras dejaron de importarle; si no se equivocaba, ahí estaba lo que había ido a buscar.

En el momento en que el agente llegó a la altura de la mujer y elevó su defensa para golpearle en los muslos, Ainhoa disparó en ráfaga su cámara automática e inmortalizó la escena. Captó el impacto, la mueca de dolor, el tropezón y la caída de bruces, tan desgraciada que se rompió el labio y produjo un charco de sangre. El agresor, impasible en su carrera, continuó en busca de otros objetivos, aunque pronto se dio cuenta de que se había alejado demasiado de sus compañeros y podía convertirse en un blanco perfecto para los violentos, algunos de los cuales ya empezaban a lanzarle piedras, botellas y objetos de metal. Rápidamente se reagrupó en formación con los demás policías, antes de avanzar con los escudos transparentes juntos para crear una barrera impenetrable. Entonces, Ainhoa ya se había alejado de la parte conflictiva.

Mientras validaba en el visor de su cámara fotográfica la secuencia que había conseguido, llenándose de gozo, el padre y su hijo volvieron hacia atrás e incorporaron con cuidado a la madre golpeada, que terminó en urgencias.

Ainhoa Gázquez todavía se mantuvo por la zona media hora más, aunque una vez logrado tan impactante reportaje se limitó a cubrir la noticia sin tanta implicación, asumiendo menos riesgos, sobre todo ahora que una minoría de los manifestantes estaban convirtiendo la Puerta delSol en un auténtico territorio de guerrillas.

—No seas pendejo, chavo. Dinos para quién robaste nuestra mercancía en Cuauhtémoc —gritó Fernández Marqueta a apenas un milímetro del oído derecho del hombre secuestrado. Después, tras su silencio testarudo, le propinó un puntapié cerca de las costillas y el tipo se dobló sobre sí mismo.

—Nos salió valiente este «doctor» —intervino Morales mirando en dirección a Duc.

—Está bien, amigo. No hay vuelta atrás. Te quitaré la venda—habló el Español por vez primera en el interrogatorio, con tanta frialdad y parsimonia que heló la sangre del interpelado.

Solícito, Morales apagó la luz en el momento en que Pacheco retiraba con desprecio la venda de sus ojos.

—Somos gente adulta, ya deberías saber de qué va esto. Si alguien jode al cártel, paga. Si lo hizo para otros, ellos también han de pagarlo. Es la ley no escrita, hay que aplicarla. No tienes buen aspecto, ¿quieres refrescarte?

El hombre aún se sostenía en pie, pese a que había recibido varias bofetadas y alguna que otra patada voladora, nada que un capitalino duro como él no pudiera soportar. Pero el miedo se había apoderado de su ser. Desde luego, él no era inocente. Conocía el percal perfectamente, porque había participado alguna vez del otro lado y no le resultaban ajenos los procedimientos. Al principio,cuando pensó que se trataba de un secuestro exprés, se mostró tranquilo porque sabía que, en tal caso, los hombres de su padre pagarían el rescate y se encargarían después de ajusticiarlos. Se preocupó al ser tachado de ladrón, como si fuera una de esas escorias que van jugándose la vida con el trapicheo, o traicionando sin considerar las consecuencias.

—No sé de qué hablan —balbució, por fin, cuando sintió que dos de los captores lo sacaban en volandas de la habitación.

Fuera todo estaba tan oscuro como dentro. Al advertir que no llevaba la venda, cerró los ojos por miedo a ver más de la cuenta. No necesitaba mirar la cara de esos cafres, era mejor no darles una excusa para liquidarlo, ya se ocuparía su padre de localizarlos cuando estuviera a salvo.

—Te irá bien despejarte —le habló de nuevo el que parecía el líder, con esa entonación característica, menos acusada y musical que la de cualquier otro chilango.

Oyó el agua caer y entreabrió ligeramente un ojo para situarse.

—¡Adelante! —dijo el Español. Y entre Pacheco y Fernández derribaron al defeño doblándole las piernas. Una vez arrodillado, sintió sobre su cara un cálido vapor. La bañera estaba llena de agua muy caliente. Morales colocó su mano tras la cabeza del tipo, entre las cervicales y la nuca, y en un rápido movimiento la introdujo en el doloroso baño.

Por más que prolongaron la tortura hasta que el agua dejó de estar caliente, el hombre no les contó nada.

—Déjalo, huevón. Ya demostraste tanta valentía que estamos admirados. Ahorita háblanos ya o no podrás hacerlo nunca —Se impacientó Fernández, el más visceral de los cuatro.

Sonó el móvil de Morales.

La voz del jefe se intranquilizó al recibir las novedades. No era previsible que un aprendiz de delincuente como aquel mostrara tanto aguante.

—Le damos una tregua —dijo al fin, después de meditarlo—. Aguarden mi llamada.

E inmediatamente Duc transmitió la noticia a los demás y lo esposaron de nuevo, le colocaron la tela encima de los ojos y volvieron a acostarlo.

Unos minutos después, Morales contestó de nuevo a su teléfono.

—Pacheco, tú y yo debemos irnos. Tenemos otro encargo.

No habían llegado al patio cuando el móvil del Español también sonó.

Intuyó lo que ocurría.

La suerte estaba echada.

Cuatro personas eran necesarias para intimidarlo, pero excesivas para liquidarlo.

—Aló—contestó a su jefe.

Enseguida supo que no se equivocaba.

75

Por más que lo intentaba, no lo conseguía. Era como si viviera con un desconocido, un ser impenetrable y resentido que solo le dedicaba monosílabos, provocaciones y desplantes. A Ainhoa le resultaba extremadamente duro soportarlo; por más que intentaba evitarlo, acababa contagiándose del mal humor de Jorge, de su egoísmo preadolescente, de su enojo crónico y de su falta de empatía. Sus conversaciones terminaban casi siempre con reproches, con dardos envenenados que su hijo dirigía a donde más dolían. Al pasado. A las circunstancias. A todas sus carencias.

—Ahora te las das de buena madre y me dejaste con los yayos casi catorce años —le gritaba Jorge para zanjar la discusión, por nimia que esta fuera—. Se marchó tu tren.

Tenía miedo. Miedo a esa persona a la que apenas conocía. A ese niño pequeño que había crecido tanto y tan alejado de ella que ahora se enfrentaba a sus debilidades y carencias con una agresividad desbocada, impropia de un crío de quince años.

—Quiero vivir en Covaleda, mamá. Allí están mis amigos —le repetía en los momentos de calma, que a veces los había, aunque siempre preludiaban la tormenta.

No había logrado adaptarse al instituto. Ni a la ciudad. Ni a la disciplina que trataba de aplicarle Ainhoa en contraposición a la permisividad de sus abuelos y la vida callejera de los pueblos. Allí había dejado a una niña muy guapa de la que se sentía novio. Y no le extrañaba, porque cuando lo veía salir con la cuadrilla se mostraba risueño, animado y muy activo, todo lo contrario que ahora, encerrado en su cuarto permanentemente, tan solo acompañado de su música, sus chats y algunos videojuegos.

—Necesito tanto recuperar los años que he estado sin él… —le confesó por teléfono a Aroa cierta noche en que le flaquearon las piernas tras una nueva bronca y precisó el respaldo de su madre—, y me siento tan perdida…

—Dale tiempo, mi vida. Está en una edad mala. Para él ha sido un cambio enorme, aquí están sus amigos, su ambiente, su familia… O sea, perdóname, nosotros, ya me entiendes.

Y la entendió tan bien que la angustia volvió a anudársele en la boca del estómago, motivo por el cual, cuando colgó, se refugió en la cocina, ante el frigorífico, y se dio un hartón de pan integral y curados que le hizo sentir más desgraciada todavía.

—Jorge, compréndeme, no quiero que estemos lejos —le susurraba después, acariciándole el cabello, cuando entraba en su habitación en son de paz y a él ya se le había pasado el calentón.

Por eso su respuesta le resultaba entonces mucho más dañina:

—Estábamos más cerca estando separados.

Sentía un cierto grado de respeto por aquel individuo. En un par de ocasiones en que se cruzaron sus miradas le había transmitido integridad y entereza. De hecho, había soportado la tortura en la bañera con una fuerza interior impropia de truhanes. A Duc no le agradaron sus propios sentimientos. Sabía que eran precisamente esa clase de víctimas las que regresaban luego, como remordimientos, haciéndole más débil.

—Primero: no dejes hablar nunca a la víctima, así evitarás que su recuerdo te persiga; segundo: dispárale en la nuca, para que no sepa que le llegó su hora —fueron los consejos que recibió en sus inicios de un asesino más experimentado que él. Había procurado hacerle caso.

Así, tras cientos de ejecuciones, apenas recordaba escenas sueltas, recuerdos prácticos, sobre todo, que lo habían ayudado a incrementar su eficacia. Recordaba con absoluta nitidez, eso sí, su primer tiro de gracia. El miedo que experimentó en los prolegómenos. El subidón de adrenalina al levantar su arma. Avanzó hasta él repitiéndose que no era una persona, tan solo una cabeza lo que balacearía. La sangre se le bajó a los pies, sintió un hueco en el estómago, y hasta que lo mató fuecomo si el tiempo se hubiera detenido. No fue, en ningún caso, traumático. Continuó caminando como si tal cosa, se perdió entre los callejones adyacentes y recibió el salario con más entusiasmo que las felicitaciones. Las siguientes ejecuciones se fueron añadiendo a su biografía de un modo natural, acaso rutinario, porque encontró rápidamente sus propios mecanismos de desconexión.

—¿Quieres beber agua, amigo? —Entró en la habitación con la pistola en el bolsillo, dispuesto a liquidar un nuevo encargo.

—¿Va usted a matarme? —musitó el otro, asustado.

Desde luego, el Español mataba mejor que mentía.

—No he recibido las órdenes. Bébete el agua. Te desataré las manos para que puedas sujetar el vaso.

Lo ayudó a incorporarse. Dejó que refrescara su reseca garganta con el frescor transparente. Entre tanto, se colocó tras él, sacó la Glock y la situó con discreción a escasa distancia de su nuca. Aguardó un par de segundos. Cuando el hombre apuró su trago, en el instante en que más satisfacción parecía sentir en el gaznate, Duc le dijo «ve con Dios» y presionó el gatillo.

A pesar de la tensa relación con su hijo, Ainhoa había enderezado su camino. El trayecto, desde luego, no había sido fácil. Se ganaba la vida por cuenta propia comocommunitymanager;había conseguido una interesante cartera de clientes que incluía muchos pequeños negocios, algunas agencias de publicidad y un par de grandes empresas. Atrás quedaron los años de penurias y angustias económicas, de sufrimiento laboral o desempleo, de limpiar la mierda de otros en hostales pestilentes por cuatro euros la hora; de freír patatas, reponer existencias y perseguir cucarachas en restaurantes que no habrían pasado un mínimo control de sanidad. Incluso pasó noches de hospital cuidando a ancianos moribundos, o simplemente enfermos. Allí, en esas largas jornadas de aburrida vela, empezó a familiarizarse con las nuevas tecnologías y se sintió fascinada por las redes sociales. Se fue haciendo fija en Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram, fue pionera en casi todas, y aprendió por sí misma a desenvolverse en ellas, hasta que un día un amigo de una amiga le planteó que necesitaba en su empresa alguien capaz de gestionar los contenidos de su comunicaciónonline.Su formación periodística le permitió escribir muy buenos textos, impulsar productivas relaciones con el público y consolidar con él sólidos vínculos. Desde el principio consiguió estupendos resultados. Tanto que invirtió algo de dinero en varios cursos y charlas e intensificó su formación autodidacta hasta convertirse en una experta. Ahora tenía más trabajo del que podía atender personalmente, por lo que contaba con la colaboración de un par defree-lancescuando no llegaba a todo.

El éxito de su negocio conllevó una evidente mejora de su calidad de vida, la cual derivó inmediatamente en un mayor equilibrio emocional. Empezó a ir a Covaleda con frecuencia, no solo en vacaciones como antes. Llegaba los viernes por la noche y solía quedarse en casa de sus padres hasta el lunes o el martes, dinamizando contenidos por medio del iPad para sus clientes.

Físicamente mejoró muchísimo. Con más tiempo libre e ingresos, pudo mejorar su vestuario, ir de vez en cuando a la peluquería y comprarse algún cosmético. Decidió ponerse a dieta y consiguió perder lo suficiente para sentirse mejor, lo cual la animó a arreglarse más. Sobre todo cuando iba a ver a Jorge.

Su vida había mejorado tanto que empezó a necesitar compartirla a diario con su hijo.

Así que este comenzó en Madrid el nuevo curso.

Y, enseguida, Ainhoa volvió a sentirse una mujer desgraciada.

Juan José Lahuerta había aprendido la técnica con el mítico Pozolero. Este tipo, de nombre SantiagoMeza, ideó un macabro sistema para disolver los cadáveres de los ejecutados por el narcotráfico mediante sosa cáustica. Llegó a eliminar entre doscientos y trescientos cadáveres, la mayoría enTijuana, operando para el cártel de los Avellano Félix. Después tiró los restos en arroyos y drenajes, o los enterró en fosas comunes. Actualmente se encuentra en la prisión federal de Nayarit, donde explica sin reparos, a los presos de su confianza, su modus operandi:

—Se mezcla en un bidón agua y sosa cáustica. Se remueve a conciencia, sin desfallecer, hasta que humea. Entonces ya se puede echar el cuerpo dentro. Se deja reposar y, al cabo de unas horas, se recoge lo que queda.

Cuentan las malas lenguas que Juan José Lahuerta comenzó a experimentar con esta técnica cuando salió de la cárcel, donde cumplió condena por posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Probó primero con una pierna de jamón dentro de una cubeta. De este modo terminó especializándose y resultó extremadamente útil para sicarios y narcos.

Duc ya había preparado el cuerpo de la víctima según el protocolo establecido, pues había ocultado su rostro con una improvisada máscara de cinta adhesiva, la cual el Pozolero Lahuerta nunca quitaría. La tarea que aguardaba solía resultar desagradable y enojosa. No era habitual, por otra parte, que alguien experimentado como él se ocupase de ayudar en esos menesteres, pero no había sido cosa suya decidirlo.

«Ellos mandan, yo obedezco».

Lahuerta no tardó en llegar.

Cuando terminó su fatigosa labor, él mismo se encargó de introducir en una bolsa de basura los escasos y pequeños restos humanos que no se deshicieron.

Duc llegó a casa agotado.

Tenía mala cara y peor ánimo.

Se echó una siesta de seis horas, se duchó, se preparó un par de rayas de cocaína y decidió salir de fiesta para despejarse.

—Necesito compañía, guapa —telefoneó a uno de los nombres favoritos de su agenda—. ¿Te vienes a bailar?

Para cambiar totalmente de ambiente decidió llevarla a La condesa, el barrio burgués por excelencia de D. F., el cual forma un afamado triángulo de ocio con la Zona Rosa y el barrio de la Roma.

Saúl Iglesia era un tipo apuesto, encantador y extrovertido que administraba un negocio de instrumentos musicales en Alcalá de Henares. Ainhoa Gázquez le estrechó la mano con un apretón firme, profesional, decidido. Tras las salutaciones y la conversación introductoria de rigor, Saúl le comenzó a explicar el motivo de su encuentro:

—Queremos llegar a un público mayor. Conseguir más seguidores, dinamizarlos, hacer que participen más y se sientan estrechamente vinculados a nuestra marca. Me han dicho que es posible comprar fans para Facebook. ¿Cuánto vale? ¿Qué te parece la idea?

Ainhoa le explicó que se trataba de una acción meramente cosmética, ya que la marca podría presumir de un gran número de seguidores, pero no serían nada activos, jamás se implicarían, por lo que a medio plazo les resultarían totalmente insustanciales.

—Déjame que te prepare una estrategia. Es mejor crear promociones atractivas y concursos virales e invertir pequeñas partidas en dinamizar estos mensajes; ganaremos seguidores más despacio, pero serán auténticos, participarán y crearán comunidad, no serán meros cadáveres.

AIglesia le pareció bien el enfoque: Gázquez ya había demostrado su capacitación en otros frentes, por ejemplo cuando redactó los contenidos de su actual página web, con la que estaba encantado.

El camarero sirvió al empresario su segundo café y Ainhoa trató de adelantarse para pagar la cuenta, pero no lo consiguió.

—Ayer leí tupostsobre la manifestación —le comentó el cliente mientras se afanaba en disolver el azúcar del cortado con movimientos regulares de su cucharilla, propios de su carácter metódico—. Me he enganchado a tu blog, me encanta cómo tratas las noticias. Te mojas. Ofreces tuvisión y alternativas. Eres corrosiva como la sosa cáustica.

»¿Cómo conseguiste las imágenes de la agresión del policía? Pobre mujer, qué golpe se dio. Aunque, como dices en tu artículo, quien se mete en esos sitios debe saber a qué se expone. Cuentas que iba con un niño pequeño, ¿quién lo entiende? Yo nunca llevaría a mis hijos a un lugar de esos.

—Saúl —le matizó—… tú nunca irías a una manifestación.

—Tienes razón, soy empresario. Nosotros protestamos abriendo más negocios —ambos compartieron una sonrisa cómplice, fugaz, desenfadada—. Es hora de irme, voy a reunirme con el director de una banda musical de cuenca. Envíame el proyecto en cuanto esté.

Animada por las expectativas de aquel nuevo trabajo, mientras sacaba el casco que guardaba bajo el sillín de su moto, pensó que podía darle una sorpresa a Jorge y decidió ir al instituto a recogerlo.

Conocía a su hijo tan poco que lo consideró una buena idea.