8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

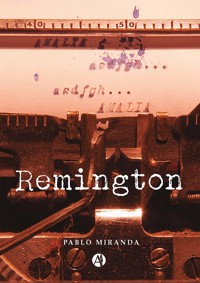

"Sentí en mis dedos cierta pulsión, un llamado recóndito a acariciar sus teclas. Aquella belleza conservaba intacto el color negro brillante sobre la laca que cubría el cuerpo de hierro, pesado y solemne. Escribí dos o tres frases más, inconsistentes, solo para que mis pulgares golpearan con injusta fuerza su barra espaciadora, que respondió con sutileza a la agresión". Cuando Amalia descubre una antigua máquina de escribir oculta en la vieja casona familiar, siente una conexión inmediata con ella. Lo que empieza como un simple experimento literario pronto se convierte en una obsesión que la consume por completo. "Remington" es una colección de cuentos que explora los límites de la cordura, el poder de la escritura y las obsesiones que pueden definir o destruir una vida.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 169

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

PABLO MIRANDA

Remington

Miranda, Pablo Remington / Pablo Miranda. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2025.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-87-6274-6

1. Cuentos. I. Título. CDD A860

EDITORIAL AUTORES DE [email protected]

Foto de tapa: Hugo Lucini

@hugolucini

Tabla de contenido

Agradecimientos

Prólogo

Paranoia y soledad

REMINGTON

Ahora, si me disculpa…

Andalucía, mon amour…

Lo que calla el mar

Las cartas de don Isidro

La insoportable levedad gestual

Quien quiere oír que oiga

Amanece en la ruta

Dennis y ciertos atardeceres

Sus ojos verdes como uvas frescas

Un paseo en espiral

La foto

Regalo de Reyes

Tan inmensamente verde

Mandinga en Barracas

Switch

Sin embargo, Circe

Los suplicantes

Un secreto más

El secreto del bronce

Una mágica rareza

“… porque morir, pensé, es cuando los ojos se transforman en párpados…”.

António Lobo Antunes

“La muerte de Carlos Gardel”

“Oh, God, if I’m anything but a clinical name. I’m a kind of paranoiac in reverse. I suspect people of plotting to make me happy.”

J. D. Salinger

“Raise high the roof beam, carpenters”

A Manuel y Francisca,

por motivos que solo yo sé y ellos nunca sabrán.

Agradecimientos

A Silvia Puente, escritora de enorme trayectoria, por el prólogo y las horas (y los cafés) dedicados a la corrección. Usted, lector, estimará si sus halagos son ciertos. Yo lo dudo.

A Autores del mundo por la buena predisposición durante todo el ida y vuelta que supone la elaboración de un libro.

A mi familia (mujer, hijas, amigos), que me creen poeta; prometo seguir mintiéndoles como hasta ahora.

Y a la pandemia, que con sus silencios y ostracismo me terminó de forjar como escritor. (A pesar de estas páginas).

Que disfruten la lectura.

Prólogo

Pablo Miranda es un autor clásico. Un buen cuentista clásico. A la manera de Dalmiro Sáenz, o de Isidoro Blaisten, o más específicamente del Cortázar de Casa tomada; sí, de ese Cortázar.

No se encuadra y se encierra en el horror, tan de moda, ni en los valorados policiales, para citar solo algunas clasificaciones posibles. Así se salva como escritor, salva su literatura y trascendencia, y nos salva a nosotros, sus lectores.

Algo de lo existencial subyace en todos sus cuentos y para mi sorpresa algo también de los temas sociales de absoluta actualidad y gravedad.

El tema de la muerte, al que retoma de formas diversas es recurrente en varios de sus cuentos, de maneras totalmente inesperadas.

Me sorprenden sus títulos y sus finales cortantes como un hachazo. Me pregunto de dónde sacó cada cuento, de qué vivencia o recuerdo. En “Las cartas de Don Isidro”, en un momento el protagonista toma la carta del 7 de oros y se la pega en la frente. Yo vi eso antes, me dije a mí misma, me resultó conocido y llamativo. Seguramente en alguna película, en mi caso. Pero él, Pablo, ¿dónde lo había visto? Por qué le quedó tan grabado que pudo construir todo un cuento alrededor de esa escena. Se lo pregunté y me contestó: “los cuentos aparecen, así, como la propia inspiración”.

Se podría decir que es y escribe como porteño. Pero en alguno de sus cuentos también como hombre de campo, lo que resulta muy atractivo.

Con bastante de autobiográfico escondido siempre detrás de algún personaje, Pablo Miranda se transparenta. Se goza descubriéndolo. Se goza leyendo este libro.

Silvia Puente

Escritora, periodista

Paranoia y soledad

Un centelleo lumínico colisionó contra sus párpados; giró –en vano– durante algunos minutos enredado entre las sábanas, resistiendo esa fuerza que emergía burlando las rendijas. Finalmente, se entregó: había amanecido.

Se levantó con desgano, todavía lo irritaba el contacto del pie desnudo contra la baldosa helada; caminó somnoliento hacia la cocina y puso a hervir el agua.

Cuando el café –cargado, un sobre de edulcorante, una pizca de leche– estuvo preparado, levantó con esfuerzo la persiana, abrió la puerta y salió al balcón.

Soplaba un viento primaveral, la playa todavía estaba desierta a no ser por un par de gaviotas que buscan comida en plena bajamar. Abrió el libro en el sitio exacto donde lo había dejado la noche anterior, estiró las piernas y se dispuso a leer, pero algo lo distrajo: un movimiento sospechoso, una sombra emergiendo de los médanos. Se restregó los ojos, todavía entumecidos por el sueño y comprobó que lo que había visto era real.

Sorprendido, cerró el libro y corrió hacia la playa. Lo recibieron la arena, todavía húmeda, y el chillido sordo de las aves. El mar, calmo, empezaba a retirarse, y solo transmitía un murmullo suave, reparador. No tardó en llegar hasta los médanos. Buscó pisadas, indicios, pero solo encontró latas de cerveza, vasos plásticos, piedras de distintos tamaños y un inquietante olor a orina. Se arrastró por los arbustos pensando que tal vez no estuviera tan lejos; sabía, estaba seguro, sus ojos no lo habían engañado.

Pensó, espiando el lomo del libro, (el sol ya subía, se avecinaba un día magnífico) si él mismo no se estaría volviendo un detective salvaje también.

No fue hasta una semana después que le pasó lo mismo. Sucedió en el muelle, mientras procuraba buscar un ejemplar digno para la cena, contemplando a los viejos pescadores tirar sus redes y sus cañas con desgano, desafiando al viento, sentados en sus sillas plegables. Mateaban entre ellos, en silencio, concentrados en el ir y venir de las olas. Al cabo de unas horas y por un módico precio, logró conseguir un precioso ejemplar de corvina de casi siete kilos. Satisfecho, volvió al auto, estacionado sobre la desolada costanera.

Mientras desconectaba la alarma, creyó escuchar unos pasos a sus espaldas. Giró la cabeza, alerta: estaba solo, apenas rodeado por el silbido del viento y la arena.

La preocupación no le impidió esa noche disfrutar de la pesca asada, acompañada de un exclusivo sauvignon blanc. Ayudado por el alcohol, se durmió rápidamente. En el medio de la noche –el rumor de la marea le llegaba de a ratos, solapado– escuchó, nítidos, (no había posibilidad de error esta vez), extraños ruidos provenientes del picaporte, de su picaporte. Sus sospechas se confirmaron, tomó la nueve milímetros del cajón de la mesa de luz y, sigiloso, se acercó hasta la puerta de entrada. La abrió agresivamente. Se encontró con el silencio del pasillo despoblado. Disconforme, bajó los cinco pisos hasta salir al parque y allí, acompañado del destello fugaz de la luna, inspeccionó el perímetro. Volvió a la oscuridad de su cuarto frustrado, preso de una ira que le era familiar.

Siguieron días plagados de huellas y señales siniestras: la cajera de la proveeduría, por ejemplo, con ese anillo idéntico, insinuándosele tan abiertamente. O aquel papel dejado vaya a saber por quién bajo el limpiaparabrisas: “Chez Marcela. Lo mejor en decoración. Diseños exclusivos para tu hogar”. ¿Marcela? Era demasiada casualidad.

Dispuesto a ignorar cualquier evidencia se recluyó en su departamento, pero fue en vano: la soledad fue una pésima compañera. Señales inequívocas lo hicieron dudar de su propia cordura: decenas de mensajes en su teléfono celular, supuestamente promociones (pero por qué ahora, por qué acá, pensaba fijando la vista en el cielorraso), la aparición, fantasmagórica, sacada de contexto, del portero del edificio entregándole un nuevo juego de llaves de la puerta de entrada (juzgó falaz el pretexto de la rotura accidental de la cerradura), y las miradas, las felinas y acusadoras miradas de todos los habitantes de aquel perdido balneario.

Insomne, enloquecido, se levantó de la cama en medio de la noche. Tomó una pala, subió al auto y manejó los quinientos kilómetros amparado por la protección anónima de la oscuridad. Llegó al cementerio, aún no había amanecido. Trepó por una de las paredes laterales. El haz cómplice de la linterna lo condujo hasta la tumba, situada no muy lejos de una de las salidas.

Durante horas cavó y cavó, desquiciado y febril, hasta sentir el golpe seco de la madera contra la pala.

No le importó la llegada de la policía, ni su arresto, ni los titulares de los diarios.

Confesó el crimen sin pudores, aliviado: ella estaba allí.

REMINGTON

“Dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre, y eso es lo que realmente somos”.

José Saramago, “Ensayo sobre la ceguera”

—¿Vas vos, o voy yo?

La pregunta, capciosa y disfrazada de orden, era retórica: Bernardo jamás pondría un pie en el estudio de Padre. Ellos dos eran como países separados por una inabordable cadena montañosa: limítrofes pero lejanos, próximos pero inaccesibles el uno para el otro.

¿Cómo puede ser, preguntaba Padre en esas caminatas que solíamos hacer por el parque de la quinta, él ya con bastón y algunas dificultades para la dicción, viejito y algo maltrecho, que yo haya engendrado un economista, decime vos? ¿Cómo puede ser?, y levantaba la mirada al cielo, suplicante y resignado, mientras yo le acomodaba el sombrero y ensayaba respuestas ambiguas.

—¿Madre no puede?

Respondí con otra pregunta, de respuesta tan obvia como la primera, con el único objetivo de contraatacar.

Madre no iba a poder, ella nunca pudo. Llevó adelante una vida camuflada entre partidas de bridge, tés canastas y actividades de dudosa filantropía, escondiendo la cabeza en cuanto hoyo encontrara; protagonista de su propio universo, ausente sin aviso en el nuestro.

—Dejate de joder Amalia, ya sabés cómo es mamá. No la cargues con más responsabilidades, pobrecita. Además, está el tema del manuscrito…

Sí, claro, el manuscrito… Y los derechos de autor, presentes y futuros. Había que seguir alimentando esa usina voraz y demandante llamada Madre.

—Dejá, voy yo. Vos seguí rascándote las bolas como hiciste toda la vida.

Corté. No le di tiempo a responder. Pequeñas batallas, grandes victorias. Ya iría a lloriquear y a quejarse a los brazos de Madre.

Al otro día partí para la quinta con una pequeña valija y la computadora a cuestas con la intención de pasar un fin de semana entre árboles añosos, sombras reparadoras, y si el tiempo ayudaba, algo de pileta y relax. Y claro, estaba el estudio de Padre, el manuscrito, sus papeles, su caos.

La primera jornada se me fue entre las manos con la rapidez de aquel que quiere hacer todo al mismo tiempo: apenas pude acomodar mis pertrechos y comprar algunos víveres en el pueblo; soporté, con estoicismo, la amabilidad de los caseros.

Hurgué en cada rincón, buscando rastros de mi extinguida adolescencia: aquella hamaca todavía chirriaba al subir, el roble, escuálido, que había plantado de pequeña era ahora un árbol de tronco generoso y ramas tupidas, y ágiles; el patio andaluz conservaba, todavía, esas sillas metálicas incómodas en las cuales era un suplicio sentarse.

Caminé por su verde evocando las travesías que hacíamos con Padre, hablando de todo y de nada, para después abocarnos al trabajo: el dictado de sus libros.

Su reticencia al uso del teclado me convirtió, sin yo quererlo y después de recibirme de licenciada en letras, en su asistente personal. Debía imprimirle todo lo dictado en hojas A4 con una letra “lo más parecida posible a la de una máquina de escribir”; y sobre esos papeles, siempre con su estilográfica, él corregía, tachaba, agregaba o, en muy pocas ocasiones, pedía algún consejo del tipo “¿Te parece que puede ir algo así?”, o notas al margen, como “¿Acá va una coma, Amalita?”.

Sus últimos tres libros le alcanzaron para vivir holgadamente de los derechos de autor; además habíamos conseguido traducir el último de estos, Test de vigilia, al alemán, francés, inglés e italiano, con los respectivos contratos editoriales.

Lo cierto es que, durante sus meses finales, las visitas a la quinta –siempre sin Madre, siempre sin Bernardo– fueron protocolares, para saludar a los caseros, hablar de tal o cual editor, criticar sin piedad a todos los correctores del mundo, y planear su próxima novela, que jamás pudo empezar. Y tu libro para cuándo, me preguntaba a veces, inquisidor y curioso; yo siempre callaba, otorgando. Argumentaba –falazmente– falta de inspiración o tiempo, invadida por la vergüenza de saberse hija de; no obstante él, tomando mi mano, vaticinaba un futuro prometedor para mis tímidos cuentos.

Fue Madre, en pleno velorio y desubicada como siempre, que me dijo al oído: Tu padre (nunca lo llamó por el nombre en mi presencia, siempre fue tu padre) me confió que tenía un manuscrito escondido en su estudio. Ocupate, por favor.

La presunción me pareció doblemente errónea: Padre había dejado de escribir un par de años atrás, a no ser por algunos ensayos y breves colaboraciones a revistas literarias. Además, todo lo había hecho bajo mi supervisión. ¿Cómo era posible, entonces, que existiera, no digo un artículo que quizás se me haya podido pasar por alto, sino un manuscrito, algo con principio, desarrollo y final, sin que yo, su mano derecha e izquierda, lo supiera?

Abordé el amplio estudio de Padre al otro día, por la mañana.

Ostentaba detalles que Madre, en su afán exhibicionista, había diseñado: una innecesaria puerta doble de acceso, un escritorio estilo inglés, que el paso del tiempo había mejorado, y una improductiva bow window que ocupaba enteramente la pared exterior” para que tu padre se inspire mirando el parque”.

Recuerdo el comentario de Padre al ver semejante adefesio: ¿Sabrá tu madre que escribo solo por las noches?

Ese tipo de comunicación, usando un interlocutor como medio, era recurrente entre ellos dos, y el paso del tiempo lo acentuó hasta niveles infinitesimales.

El resto del ambiente se hallaba rodeado de bibliotecas y anaqueles de todos los tamaños: allí, los libros se disponían de forma anárquica, mezclados con papeles, folletos editoriales, cartas, sobres, y alguno de los premios que a Padre le habían otorgado.

Instalada en el escritorio –muy bien acompañada por un termo, mate y bizcochitos de grasa, gentileza de los caseros–, me dispuse a trabajar.

Tiré cientos de papeles y anotaciones inservibles, Padre tenía una compulsión por amontonar todo aquello que fuera desechable. Me sorprendió el ocaso haciendo orden, apenas tuve tiempo para un par de llamadas telefónicas a editores y un reparador chapuzón en la pileta. De la vasta biblioteca, escogí Dubliners, pero no llegué a la cuarta página: el sueño me venció rápidamente.

Me despertó el olor a café y el gorjeo de un pájaro insistente. Miré el reloj: había dormido casi ocho horas. Es verdad, razonaba por lo bajo mientras agradecía con reverencias y pocas palabras el desayuno, basta alejarse algunos kilómetros de la capital para que el reloj biológico gire drásticamente. Con todos los papeles ordenados, comencé la segunda etapa: la búsqueda del manuscrito. Ahora, ¿dónde podría esconder un anciano un manuscrito, descartando su lugar de trabajo que ya había revisado, requisado y catalogado?

No tenía pista alguna. La casa era grande, pero Padre se movía siempre entre el estudio y el living, donde, de tanto en tanto, recibía alguna visita. Al dormitorio lo solía llamar el “sleep parking”: solo lo usaba para dormir. Además, era un espacio de Madre, y ambos respetaban la territorialidad, propia y ajena.

Tampoco podía preguntarles a los caseros: qué podían saber ellos de los textos de Padre.

De todos modos, insistí, no dejé hueco en la casa sin revisar. Después de la merienda, desalentada, comencé a guardar la poca ropa que había llevado en la valija. Recordé haber dejado sobre el escritorio la computadora. Corrí hasta allí, apurada sin causa alguna, y tropecé con una alfombra que se encontraba en el medio de la sala: me fui de bruces al piso. Al caer, apoyé ambas manos y el contacto con el fino parquet me devolvió un sonido hueco, extraño. Todavía boca abajo, comencé a golpear el piso con los nudillos. Corrí con un absurdo frenesí la alfombra y la vi: era una pequeña puerta cuadrada, con una aldaba en forma de argolla. Tiré con fuerza para arriba, la madera cedió y mostró un pequeño espacio de no más de un metro de longitud por cuarenta centímetros de altura.

En el fondo descansaba un maletín. Cerré la puerta del estudio, corrí las cortinas para evitar curiosos. Lo abrí con una ansiedad infantil, no sabía si aquello iba a ser una sorpresa agradable o desagradable. El maletín, –negro, con las iniciales de Padre en dorado– contenía una hermosa máquina Remington Rand en impecable estado. Aquella era una reliquia, un incunable, un preciado objeto de museo.

Sus teclas, redondas, perfectas, con las letras en color blanco (no omití el obvio detalle: el faltante de la letra eñe) respondieron con presteza a los movimientos de mis dedos, ayudados por el aceitado carrusel, cuyos signos vitales no parecían propios de una máquina de principios de siglo XX.

Tomé un par de hojas al azar, solo para constatar que la tinta fluía con sorprendente actualidad: asdfgh…

Dos cuestiones me acosaron, mientras, con mórbida delicadeza, depositaba el maletín sobre el escritorio. La primera tenía que ver con el propósito que había llevado a Padre (porque eran sus iniciales, no había duda, y aquella obsesión por imprimir sus bocetos en letras parecidas a las de una máquina de escribir…) a esconderla; y la otra, no menos intensa, era si efectivamente la había usado alguna vez, quizás de joven, para escribir sus primeros versos, antes de volcarse con absoluta dedicación a la prosa.

Me quedé largo rato sentada frente a ésta, mirándola maravillada. Tomé otra vez la hoja escrita, la inserté en el carrusel, y al lado del asdfgh tecleé mi nombre en mayúsculas: AMALIA.

Allí estaba esa tradicional tipografía, con la ele levemente curvada en los extremos, la i sostenida por dos pequeñas bases, la eme dominante y altiva.

Sentí en mis dedos cierta pulsión, un llamado recóndito a acariciar sus teclas. Aquella belleza conservaba intacto el color negro brillante sobre la laca que cubría el cuerpo de hierro, pesado y solemne. Escribí dos o tres frases más, inconsistentes, solo para que mis pulgares golpearan con injusta fuerza su barra espaciadora, que respondió con sutileza a la agresión. Su funcionamiento, el engranaje, la manija de retroceso, todo en aquella máquina era perfecto.

Hice los arreglos pertinentes para quedarme una semana más, no encontré resistencia en los caseros ni en la oficina.

Aquella misma noche empecé a escribir. Compulsivamente, con delirante paroxismo, sin poder parar. Aquel tintineo hipnótico guiaba mis dedos en contra de mi voluntad, sometiéndose al apasionado dictado de las teclas, que subían y bajaban sin que yo les diera orden alguna. Las hojas en blanco se fueron pintando de frases y ritmos creativos, el carrusel imponía ese vaivén sostenido de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, mientras las horas devoraban sin piedad la resma de hojas A4.

Al otro día llevé un colchón al estudio, ante la sorpresa de los caseros. Les pedí unas cobijas y un par de almohadas; luego llamé a un cerrajero que diligentemente cambió la cerradura del estudio. Pasé jornadas enteras encerrada allí, escribiendo sin parar, deteniéndome apenas tres o cuatro horas para dormir. Desayunaba, almorzaba y cenaba en una pequeña mesa de cama que encontré en el voluminoso placard de la cocina. Los caseros, temerosos, preguntaban: no se le ofrece nada más señorita, no quiere que le preparemos el cuarto, no prefiere cenar en el living, y cosas así. Insistían, timoratos, a medida que los días corrían: No prefiere que le cambiemos las sábanas, no gusta un chapuzón en la pileta…

Pero yo estaba cómoda allí con mi Remington, a la que cada tanto le lustraba con pasión su lomo y sus teclas para que luciera más deslumbrante. Por las noches, al cerrar los ojos, le echaba una última mirada y esta, altiva, me devolvía su intachable madurez, brillante en lo alto del escritorio, firme como los robles del parque.

Señorita es la cuarta vez que llama su hermano, ¿no lo va a atender? Señorita, ¿qué le contestamos a su madre?, está muy preocupada, no tiene noticias suyas. ¿No le convendría tomar una ducha, señorita, así oreamos el ambiente?

Hice oídos sordos a todos aquellos intentos de distracción. Nosotras no íbamos a separarnos, éramos una sola, conectadas, fusionadas. Para que no quedaran dudas, puse en venta mi departamento en Recoleta y contraté a una compañía de mudanzas para que trajera mis muebles hasta acá.

Ya me iba a arreglar con la ropa, el verano solo exige prendas sueltas. Un buen día (imposible precisarlo, había perdido la noción del tiempo) los caseros empacaron sus pocos enseres en una vieja camioneta, y se marcharon. Jamás los volví a ver. La soledad, lejos de amedrentarme, sirvió como un impulso estimulante: reduje a dos las horas de sueño, descarté almuerzos y meriendas, perdí algunos kilos, que a las mujeres nunca nos viene mal. Lo importante era seguir escribiendo, sin parar. Hasta mi hermano se dignó a venir: empezó a golpear la puerta del estudio como un desesperado, gritando (siempre tan grosero, tan Madre) ¡Salí de ahí Amalia!, ¿qué bicho te picó ahora?;