Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Versatil Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Abandonada por sus padres, la intelectual Georgiana Ellers está pasando el verano en la campiña inglesa con sus tíos, una pareja que no parece tener ni idea de lo que es la diversión. En una fiesta particularmente aburrida, conoce a la enigmática Frances Campbell, que pertenece a una de las familias más ricas e influyentes de la alta sociedad y que siente un absoluto desprecio por las normas y los convencionalismos. Solitaria y vulnerable, Georgiana se siente fascinada por Frances y sus amigos, tan ricos, salvajes e inapropiados como ella. Gracias al grupo, se introducirá en el escalafón más alto de la aristocracia de la Regencia y en un mundo de embriaguez libertina, de gastos frívolos y jóvenes misteriosos, entre los cuales destaca Thomas Hawksley, quien tiende a cruzarse con Georgiana en sus momentos más vergonzosos. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar una joven anodina por tocar el cielo de la aristocracia más canalla? Con un telón de fondo de fiestas lujosas, hombres guapos a caballo, y en una época en la que la reputación lo era todo, esta comedia romántica atrevida e hilarante explora las relaciones, el consentimiento y el estatus a través de los ojos de una heroína inolvidable que bien podría haber sido protagonista de una novela de Jane Austen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 529

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

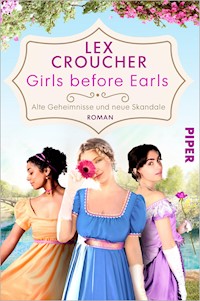

Título original: Reputation

©️ 2021 Lex Croucher

____________________

Diseño de cubierta y fotomontaje: Eva Olaya

Traducción: Xavier Beltran

___________________

1.ª edición: septiembre 2022

____________________

Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:

© 2022: Ediciones Versátil S.L.

Av. Diagonal, 601 planta 8

08028 Barcelona

www.ed-versatil.com

____________________

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.

Para Jane Austen. Lo siento, Jane.

Capítulo uno

Todo empezó en una fiesta, como suele ocurrir con casi cualquier cosa de interés.

Aquella en particular no había sido un gran acontecimiento, en absoluto. La cena había sido claramente escasa. El violista, más que tocar el instrumento, parecía que le estuviera dando una paliza. La insuficiencia de velas —causada sin duda por la falta de organización de la anfitriona, y no tanto por la escasez de medios económicos— sumió todas las estancias en una penumbra que resultaba peligrosa.

—¡Así es más romántico! —había exclamado la señora Burton con alegría cuando unas horas antes hizo una visita por la casa. Había evitado por poco chocar de bruces con una criada que portaba una bandeja con ponche aguado, una muchacha que se apartó con agilidad y que fue engullida por las sombras de inmediato.

No era más romántico. Su tía le había prometido una noche de bailes gráciles, amistades delicadas y florecientes, y abundancia de solteros disponibles con abrigos largos y bigotes elegantes. Sin embargo, Georgiana estaba recostada en un sombrío rincón del vacío pasillo, atando y desatando los nudos de su segundo mejor vestido y pensando con melancolía en funerales vikingos.

Los guerreros nórdicos ardían en piras junto a sus barcos, acompañados de la mayoría de sus pertenencias. Georgiana había leído acerca de aquella costumbre en uno de los libros de su tío y había conversado con él al respecto con entusiasmo y en detalle unos días antes, mientras cenaba en la mesa de los Burton y comía patatas. Había estado a punto de llegar al momento en que las esposas y los sirvientes seguían a sus amos a la muerte cuando su tía asestó un golpe en la mesa con la mano en una demostración de fuerza impropia de ella y gritó:

—¿Has terminado ya, Georgiana?

La muchacha había levantado la vista de las patatas y se había encontrado con una expresión de horror en el rostro de su tía.

—Lo siento, señora Burton, pero, si me permite terminar, le diré que no creo que las esposas y los sirvientes dieran importancia al hecho de seguir a los vikingos hasta la muerte. Los escandinavos creían en una especie de paraíso. Si el señor Burton se cayera mañana durante el paseo matutino y se abriera la cabeza con una piedra, ¿a usted no le gustaría acompañarlo? Si el paraíso es tan maravilloso como todo el mundo dice, serían como unas vacaciones. Tiene tantas ganas de ir a St. Ives en septiembre que sería como poder visitar el municipio costero antes de tiempo. ¿Acaso no se abalanzaría a una pira en llamas si así pudiera estar en St. Ives mañana mismo?

Obviamente, la señora Burton no lo haría. Y el tema de los vikingos quedaba en adelante prohibido en toda conversación cortés.

***

En los trece días que llevaba en la casa de su tía y de su tío, Georgiana había llegado a conocerlos muchísimo mejor que en los últimos veinte años de su vida. Enseguida le quedó claro que, si bien los Burton eran un matrimonio muy amable y acomodaticio, también eran grandes especialistas en llenar los días y las semanas con el tipo de monótonas minucias en las que Georgiana no hallaba placer alguno. Habían desestimado cualquier sugerencia de una salida o una actividad que prometiera el más mínimo parecido a una aventura o travesura con la aseveración de que ella todavía «se estaba instalando».

Georgiana ya se había instalado tanto que, si la obligaban a instalarse un poco más, era probable que perdiera la conciencia por completo y se convirtiera en parte de la estructura de la casa; como un muro de carga, pero en ser humano. Hacía poco había pasado toda una tarde en su nuevo y reducido dormitorio, obligada a probarse todas y cada una de las prendas de ropa que poseía, mientras la señora Burton y su tímida criada, Emmeline, revisaban con atención cualquier remiendo o alteración necesaria. Para cuando comenzaron a alabar su último vestido, Georgiana ya estaba impaciente, a la defensiva y con los ojos como platos por la irritación.

Era obvio que, en opinión de la señora Burton, el proceso de «instalarse» adecuadamente requería un período de aburrimiento y soledad tan atroz que dejaba a la persona en cuestión en un estado de letargo que la hacía menos proclive a rebelarse contra las costumbres de la casa. Pero todo tiene un límite. Hasta la cantidad de veces que una joven puede leer los anuncios locales u ordenar cientos de alfileres por tamaño o hablar de la planificación de los menús para tres personas como si fuera un banquete para cinco mil. La mañana en que el caballo de un vecino se había escapado y había dado vueltas por el jardín, incoherente en su libertad, fue un momento de tal emoción que Georgiana se aferró a aquel recuerdo durante varios días.

No era así como alguien empezaba de cero en las novelas, y Georgiana había leído una ingente cantidad de ellas. Dos semanas atrás, había arrastrado un baúl que la doblaba en tamaño hasta la casa de su tía y de su tío, lleno de los volúmenes que había sido incapaz de dejar en su casa. En todos los libros que había leído cuyas heroínas empezaban de cero en un nuevo pueblo o ciudad o castillo, la protagonista emprendía al poco una sucesión de emocionantes aventuras o se perdía en un páramo con gran dramatismo o se desmayaba en los brazos de un caballero (muy atractivo) que pasaba por su lado.

En ninguna de esas historias la protagonista se había pasado dos semanas contemplando una mancha de humedad en el techo del salón, preguntándose si se parecía más a un hombre cayendo de un taburete o a un búho jugando al billar.

Georgiana le había implorado a su tía en reiteradas ocasiones que la llevara a una reunión social, y suponía que aquella fiesta era su castigo. Llevaba casi una hora escondida en esa hornacina y deseaba haber hecho gala de la suficiente clarividencia como para haber traído un libro consigo. Ese lugar le ofrecía el enclave perfecto para observar las idas y venidas de los invitados al pasar del comedor al salón principal, así como para escuchar sus conversaciones a escondidas. Por desgracia, sus anfitriones, los Gadforth, al parecer solamente conocían a hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco sin ningún tipo de personalidad. Georgiana había oído dos veces la misma conversación entre dos grupos de personas, acerca de si las cortinas del comedor eran rojas o moradas y cuál de esas dos opciones representaba una elección más estridente. Los involucrados en ambas ocasiones habían aceptado por unanimidad que cualquiera de las dos resultaba indecorosa, pero que en la casa reinaba demasiada oscuridad para llegar a un acuerdo, así que retomarían la cuestión en el futuro, a una hora del día más conveniente.

—Son cortinas de color ciruela —masculló Georgiana para sí misma mientras se apoderaba de su copa después de que el último grupo de expertos en telas decorativas se hubiera alejado lo suficiente como para no oírla.

—Sandeces. Son de color burdeos.

La respuesta sonó tan cerca de su oído que Georgiana volcó la copa, sorprendida. Notó cómo el ponche imbebible de la señora Gadforth le empapaba el vestido y las enaguas, y se giró para dar con el origen de aquella voz.

La repisa en la que Georgiana se había colocado se alzaba detrás de una hilera de columnas que simulaban el estilo griego; le resultó evidente que alguien más había empleado una de las otras de un modo similar sin que ella se diera cuenta. Oyó el crujido de las faldas, vio una mano delgada que aferraba la columna y entonces, sin apenas pensarlo dos veces, se desplazó para que la intrusa que se comportaba como ella se sentara a su lado.

Bajo la tenue luz, Georgiana divisó una silueta esbelta con tez oscura y una sucesión de rizos negros recogidos de forma enrevesada en lo alto de la cabeza. Llevaba un perfume embriagador y floral, y, cuando la desconocida le tendió una elegante mano para que se la estrechara, Georgiana vio un destello de gemas relucientes y oro destellante.

—Frances Campbell —se presentó la muchacha con voz refinada, y, antes de que Georgiana respondiera, añadió—: Es sin lugar a dudas la peor fiesta a la que he asistido nunca. Si ocurriera algo remotamente emocionante, creo que a todos les daría un síncope.

—Soy Georgiana —dijo ella—. Ellers.

—¡Ah! Yo no estaría aquí si no fuera porque mi padre vendió un cuadro a los espantosos Godforth. Pagados de sí mismos, se regodeaban del triunfo que supondría y de los grandes amigos que esperaban que fuéramos todos. Era un cuadro horroroso, mi padre no veía el momento de librarse de él; para su desgracia, lo había heredado. Pero supongo que aquí encajará a la perfección con todo… esto. —Agitó una mano hacia las ofensivas columnas.

—Se llaman Gadforth —dijo Georgiana, y se preguntó si de pronto tan solo era capaz de pronunciar nombres.

Al parecer, Frances Campbell no reparó en el error. Había puesto una mano sobre la repisa, entre ambas, y luego la retiró nuevamente.

—Pero ¿qué diablos le ha ocurrido a tu vestido? —De alguna manera, Georgiana había olvidado por completo que se había vertido el ponche por encima, pero Frances metió el dedo en la llaga—. Espero que no fuera uno de tus preferidos. Otra trágica consecuencia de este ponche repugnante. Pero no te preocupes. Bebe un poco de esto.

Le entregó a Georgiana un pequeño frasco, que esta aceptó y se llevó a los labios con un gesto de aturdimiento, sin pensar, antes de empezar a toser cuando algo más fuerte que el ponche le abrasó la garganta.

—Es coñac. Asqueroso, ¿verdad? —dijo Frances con una sonrisa mientras Georgiana seguía tosiendo—. Bebe un poco más.

Y Georgiana bebió.

Jamás había conocido a nadie capaz de causar tal impresión en tan poco tiempo. Conocía a Frances Campbell desde hacía quizá cincuenta o sesenta segundos, y ya temía el momento en que la joven se levantaría de la repisa y abandonaría a Georgiana para que pasara la noche a solas de nuevo. Evidentemente, no era una intrépida aventurera ni un despeinado caballero, pero Georgiana supo de inmediato que estaba delante de un personaje protagonista.

—No puedo creerme que tengan la osadía de llamar «fiesta» a esto —iba diciendo Frances. Gesticulaba con grandes aspavientos con la mano libre, mientras con la otra recuperaba el frasco de coñac—. Es tan divertida y encantadora como el funeral de un perro. Y ¿por qué está tan oscuro? Hace un rato he estado a punto de tropezar con el dobladillo de la falda y caerme por una ventana, y se me ha ocurrido que, en realidad, quizá sería incluso preferible. Al fin y al cabo, estamos en la planta baja.

Georgiana rio por la nariz, y enseguida se avergonzó por haber emitido un ruido tan repulsivo.

—¿A ti quién te ha arrastrado hasta aquí?

—Ah. —Georgiana se aclaró la garganta; tenía la voz ronca después de no haberla utilizado en una velada en que mayormente se había comunicado mediante humildes asentimientos—. Estoy pasando una temporada en casa de mi tía y mi tío, los Burton. Creo que hace un tiempo que son amigos de los Gadforth. Los Burton son encantadores —se apresuró a añadir al ver que Frances enarcaba una oscura ceja—, pero no respondo por su gusto con las fiestas. Lo cierto es que, si se me hubiera ocurrido la posibilidad de la ventana, ahora mismo sería como una bola de nieve que gana velocidad al descender por una montaña.

Frances se echó a reír. Cogió la copa vacía de Georgiana y se la llenó de coñac; acto seguido, se la devolvió y levantó el frasquito para hacer un brindis.

—¡Salud! Por nuestras monstruosas familias y por la ingente cantidad de fiestas mejores que esta que nos estamos perdiendo ahora mismo. Que nuestros amigos causen un sensacional revuelo en nuestro lugar.

Georgiana no consideraba que los Burton fueran especialmente monstruosos, y, a consecuencia de su actual y triste falta de contactos, no tenía ningún otro lugar mejor al que ir, pero le parecía de mala educación sacarlo a colación en ese instante, así que hizo chocar la copa contra el frasco y dio un buen trago. Cansada, Frances suspiró contra la columna como si en el mundo no hubiera una mayor tragedia que la de tener que soportar una velada anodina.

—El único consuelo que me queda es que la señora de la casa es un personaje de primera. ¿Has visto su vestido? Es de satén rosa e incluye un corsé cuestionable. Parece un pastelito de fresa que alguien hubiera agarrado y estrujado con la mano. Supongo que el señor Gadforth va a tener que frotarla con grasa de ganso para quitarle el vestido.

Georgiana soltó una risilla, sonrojada y mareada por la atención de que era objeto y por el coñac, que por lo visto estimulaba a Frances. Estaba describiendo el bigote del señor Gadforth —«¿Has visto alguna vez a una ardilla pisoteada por un caballo?»— cuando oyeron el golpeteo de metal contra cristal, seguido por una pausa en los murmullos del salón, que indicaba que alguien estaba a punto de tomar la palabra. Con los ojos en blanco, Frances se puso en pie y se alisó las arrugas de la falda antes de guardarse el frasco en el bolso.

—Vamos. El señor Gadforth va a chillar de alegría y le va a ofrecer su cuerpo terrenal y su alma inmortal a mi padre como agradecimiento por el cuadro horrendo, y yo debo estar allí para lanzar sonrisas y hacer reverencias, o por lo menos para contenerlo cuando se disponga a darle un beso en la boca.

Le ofreció un brazo a Georgiana, y juntas regresaron a la fiesta como si fuesen dos viejas amigas e íntimas confidentes.

***

El señor y la señora Gadforth estaban, de hecho, justo delante de lo que debía de ser El cuadro horrendo, sonriendo a sus invitados de oreja a oreja y aferrando copas llenas hasta rebosar con unas manos ligeramente sudadas. Georgiana ya no podía sino ver a la señora Gadforth tal como la había descrito Frances, y reprimió una carcajada cuando la anfitriona se ajustó el corpiño con torpeza y los pechos se le quedaron alegremente inclinados hacia el techo. Frances también se rio y no hizo amago alguno de ocultar el deleite, y a continuación se soltó del brazo de Georgiana y le dedicó una breve y sarcástica reverencia de despedida antes de cruzar la estancia para colocarse junto a quienes la joven supuso que eran el señor y la señora Campbell.

Como de repente se sentía expuesta sin una nueva amiga ni un familiar detrás del cual ocultarse, Georgiana se desplazó hasta el fondo de la sala cuando el señor Gadforth se aclaró la garganta y comenzó a hablar. No oyó ni una palabra de lo que con toda probabilidad era un monólogo insoportable; se dispuso a mirar a los Campbell.

El padre de Frances era un hombre bien parecido: alto, pálido, de espalda ancha, con pelo oscuro y bigote peinado con esmero. Era imponente y lucía ademanes casi militares, además de una sonrisilla en los labios que, si bien tembló ligeramente cuando el señor Gadforth alzó la voz y mostró más entusiasmo del necesario, no desapareció en ningún momento. Su esposa también era alta y arrebatadora, pero era delgada donde él era fornido, y su piel era muy oscura; Georgiana dedujo que debía de proceder de África o quizá de las Indias Occidentales, obviamente de una tierra mucho menos gris que Inglaterra. A simple vista, nadie parecía prestarle una atención especial, pero, cuando Georgiana la miró de nuevo, se percató de que el caballero que se encontraba a unos cuantos pies no podía dejar de observar a la señora Campbell cada pocos segundos. Un criado, que pasaba junto a ellos con una bandeja llena de bebidas, la observaba abiertamente. La mujer llevaba un vestido de suntuosa seda azul y los bucles espesos y negros recogidos con maestría e inmóviles gracias a numerosas horquillas. El collar que le adornaba el cuello era claramente de diamantes auténticos.

Por más impresionantes que fueran sus padres, ninguno de ellos podía compararse con Frances.

Georgiana ahora podía verla con claridad, pues la señora Gadforth obviamente había concentrado en esa sala, y solo en esa, su presupuesto en velas. El vestido de Frances era de corte sencillo, pero estaba engarzado con meticulosas joyas, para que brillara siempre que la luz incidiese en ella. Sus mejillas desprendían cierto lustro, que seguramente daba la impresión de ser un resplandor juvenil y vivo a aquellos que no estuvieran al corriente de que tal efecto era producto de la ingesta de una copiosa cantidad de brandi francés. En sus ojos, de color marrón dorado y que desprendían un sorprendente fulgor contra el oscuro tono ámbar de su piel, había algo que indicaba que se le había ocurrido algo sumamente gracioso. Todo, desde las cintas que llevaba en el pelo hasta la forma en que se erguía, daba fe de una riqueza inimaginable, así como de una elegancia innata. Georgiana se sintió de inmediato indigna de tal compañía, además de experimentar un deseo mucho más urgente y desesperado por atraer a Frances y convertirla en su amiga.

El señor Gadforth, mientras tanto, se estaba acercando al clímax de su discurso.

—Este precioso cuadro, esta maravillosa obra de arte, ha completado nuestra casa, y, siempre que pose los ojos en él, pensaré en mi amabilísimo amigo, mi muy estimado lord Campbell.

Georgiana se sobresaltó y estuvo a punto de derramar la copa por segunda vez aquella noche, y luego lanzó una mirada de asombro a los padres de Frances: no eran el señor y la señora Campbell, sino lord y lady Campbell. Miró de nuevo a Frances, que ahora le estaba sonriendo con suficiencia al señor Gadforth. El hombre le devolvía la sonrisa con gentileza y levantó la copa, como si hubiera hecho un chiste y no fuese él el desgraciado impulsor de aquel gesto.

El discurso dio paso a un aplauso educado, y a Georgiana se le revolvió el estómago por la incomodidad. Si Frances y sus padres se marchaban en ese momento, pondrían fin al breve y burbujeante paréntesis de la monotonía de su vida con los Burton. Si se veía obligada a soportar otra semana que consistiera únicamente en conversaciones acerca de las puntadas de los chales o de las condiciones propicias para cultivar tulipanes, sabía que perdería el control de su mente racional. Frances le prometía un futuro de conversaciones ingeniosas, de compañías y fiestas emocionantes de las cuales una no soñaba con huir corriendo colina abajo para aterrizar sobre una zanja embarrada. Frances era el inicio de algo, de una historia en la que Georgiana quería participar desesperadamente, hasta el final.

Cuando se alzaron las voces por la sala y se retomaron las conversaciones, ella no se atrevió a levantar la vista para ver si los Campbell se habían marchado.

Casi se mareó de alivio al notar que una mano fría le rozaba el brazo.

—Aquí detrás se te ve muy sola —dijo Frances—. Como si te hubieran dejado plantada. Ven a conocer a mis padres. —Guio a Georgiana a través de la sala para hacer las presentaciones.

—¿Está pasando el verano aquí, señorita Ellers? —le preguntó lady Campbell en cuanto hubieron intercambiado las formalidades.

—En cierto modo, así es, lady Campbell, aunque quizá me quede una vez que concluya el verano —respondió impostando lo que pretendía ser un tono liviano y jocoso, como si sus circunstancias solo le hicieran cierta gracia—. Mi madre lleva una temporada enferma, así que mi padre y ella se han trasladado a la costa en busca de aire fresco. Pensaron que lo mejor era que yo me quedara más cerca de la civilización. Mi tía y mi tío, los Burton, han sido tan amables como para acogerme. Viven al lado del puente occidental.

La ubicación de la casa de los Burton, demasiado cerca de la ciudad como para ser una propiedad majestuosa pero demasiado lejos como para resultar a la moda, revelaba suficiente información acerca de su medios (o de su falta de los mismos), y Georgiana creyó que quizá por ello la recibían con menos calidez. No debería haberse preocupado; los Campbell parecían ser la clase de gente a la que su tía describía como «personas refinadas y honorables» —lo cual significaba «personas que no se burlan abiertamente de los demás por el estado de sus cuentas»— y se limitaron a preguntar, con gran amabilidad, acerca de la salud de los Burton.

Apostada un poco más atrás de los Campbell, inconsciente de que era la protagonista de la conversación que mantenían, la señora Burton levantó la mirada y vio con quiénes conversaba Georgiana. Le dedicó a su sobrina una sonrisilla rígida y acto seguido le murmuró algo al oído a su marido, con expresión preocupada. Georgiana supuso que su tía se estaba acordando de los funerales vikingos.

—Frances, cariño, ¿te importa ir a hablar con la señora Gadforth y ayudar a la señorita Ellers a encontrar algo que complemente su vestido? —dijo lady Campbell en voz baja, con una mano en el brazo de Frances, tras advertir la gran mancha de ponche que Georgiana había olvidado por completo por culpa de la emoción del momento.

—¡Por supuesto! —exclamó Frances—. Santo Dios, yo estaba tan tranquila aquí, y tú, a mi lado, tan triste y empapada. Ven conmigo.

Georgiana hizo una reverencia y luego permitió que Frances la sacara de la sala, no sin antes comentarle a su nueva amiga, cuando comenzaron a subir las escaleras en penumbra, que estaban tomando la dirección opuesta a los generosos senos de la señora Gadforth.

—Ah, eres una criatura adorable, nadie se dará cuenta —la consoló Frances—. Y, además, me muero por ver el resto de su fondo de armario. Me apuesto toda mi fortuna a que tiene un sinfín de brocados de oro y algunos sombreros festivos que culminan en frutas.

El coñac estaba obrando su magia de nuevo; Georgiana creyó que debía protestar, pero en cierto modo acabó siguiendo a Frances con gran disposición, sus brazos enlazados de nuevo, para ir en busca del vestidor. En aquella oscuridad casi absoluta, no era tarea fácil, pero al final Frances terminó abriendo la puerta correcta y juntó las manos en un gesto de alegre celebración.

Georgiana se sentó en el escabel de terciopelo rosado de la señora Gadforth y observó cómo Frances sacaba más y más prendas extravagantes del armario: un chal con plumas de pavo real, una máscara que parecía hecha de cuero, un vestido gris con el escote tan pronunciado que de ninguna de las maneras sería capaz de ocultar un pezón, hasta que las carcajadas les hicieron perder el sentido. Frances se dispuso a desabrocharle la espalda del vestido y Georgiana se detuvo unos instantes, insegura, antes de ayudarla con los dedos temblorosos, y a continuación contempló cómo Frances exploraba el armario con un propósito renovado.

—Toma —dijo al final arrebatándole el frasco a Georgiana, que ni siquiera recordaba haberlo cogido—. Pruébate este.

Le lanzó un conjunto de tela inidentificable y salió de la estancia. Georgiana se lo quedó mirando un rato —le parecía demasiado grande y con adornos de mal gusto— antes de pasárselo por la cabeza. A solas, no podía negar que aquel vestido rebasaba la línea de lo ridículo, pero de todos modos se miró en el espejo con una sonrisa boba. El cabello empezaba a soltársele de las horquillas, y en su reflejo detectó una embriaguez general que jamás se había visto. En realidad, no le dio demasiada importancia; todo aquello palidecía en comparación con la felicidad que la embargaba al disfrutar de un breve y tranquilo momento de amistad después de semanas de soledad, por más que hasta el momento aquella naciente amistad pareciera dedicada totalmente a poner contra las cuerdas a un matrimonio rollizo de mediana edad.

—Señora Gadforth, está usted sencillamente deslumbrante —dijo Frances con una voz grave muy cómica al entrar de nuevo en la habitación.

Georgiana emitió una nueva carcajada al ver que Frances ofrecía su mejor imitación del desafortunado esposo de la anfitriona; de algún lugar había sacado un traje y un sombrero que eran demasiado grandes para ella, y debía sujetarlo todo al caminar para no correr el riesgo de quedarse como Dios la trajo al mundo.

—Oh, señor Gadforth, será canalla —respondió Georgiana con un ridículo falsete—. ¡Cómame como si fuera uno de sus púdines!

Frances se rio de alborozo mientras avanzaba hacia Georgiana, y a continuación se desplomó sobre el escabel al lado de ella. Siguieron riendo, con un punto de histeria, cuando Georgiana ayudó a Frances a disfrazarse con un bigote torcido pintado con el kohl de la señora Gadforth. En cuanto lució un rostro bigotudo, Frances se quitó uno de los anillos y se lo colocó en un dedo a Georgiana, como si fuera una alianza.

Fue en ese momento, las dos sentadas sobre el escabel y confesándose los profundos sentimientos maritales que experimentaban la una hacia la otra («Señor Gadforth, ¡comparado con el cuadro es usted una auténtica obra de arte!», «Ay, gracias, señora Gadforth, y permítame añadir que me ha encantado cómo ha podado los cipreses del jardín trasero, les ha dado un aspecto ligeramente fálico»), cuando lady Campbell las encontró.

Georgiana se quedó paralizada al ver que se abría la puerta, de repente tan avergonzada y horrorizada que pensó que iba a empezar a arder por combustión espontánea. Para su sorpresa, lady Campbell no estaba enfadada, tan solo cansada.

—Lávate la cara y ve a por tu capa, Frances —le dijo en voz baja—. Tu padre dice que nos marchamos. —Giró sobre sus talones y salió sin añadir ni una palabra más.

La humillación se apoderó de Georgiana, y miró a Frances esperando encontrar la misma emoción reflejada en su cara; en cambio, Frances solo estaba exasperada.

—En el instante preciso. Justo cuando aparece la más mínima oportunidad de pasarlo bien, aparece ella para aguar toda la diversión. Es un fastidio espantoso.

Se quitó la ropa y empezó a vestirse mientras Georgiana, con el rostro encarnado, se deshacía del estrafalario vestido de la señora Gadforth por la cabeza y lo depositaba con cuidado en el armario. Frances dejó el traje del señor Gadforth hecho una maraña en el suelo y se alejó como si nada de aquello tuviera que ver con ella. Después quiso recuperar su anillo.

—Con suerte nos veremos en la próxima. —Se despidió de Georgiana con un movimiento de la muñeca antes de girarse para abandonar la sala—. Ha sido un placer, señorita Ellers.

Repentina y nuevamente a solas, Georgiana recogió del suelo la montaña de prendas descartadas y empezó a ordenarlas a toda prisa. Devolvió a su sitio el traje del señor Gadforth y se dispuso a bajar las escaleras preguntándose a qué se habría referido Frances al decir «en la próxima» cuando se dio de bruces con los Burton.

—¿Qué narices estabas haciendo, Georgiana? —le preguntó la señora Burton—. ¿Por qué estás tan roja? ¿Te has caído? ¿Estás enferma?

—En absoluto, estoy bien —dijo Georgiana. Se tocó la cara con el dorso de la mano y vio que estaba caliente al tacto.

—De acuerdo, pues ven. —La señora Burton miró a su sobrina con gran suspicacia—. Tu tío ha comido demasiadas uvas y no se encuentra demasiado bien. Nos vamos a casa.

Capítulo dos

La casa de los Burton tenía un número muy limitado de habitaciones, cuya elegancia en cuanto a decoración brillaba por su ausencia, además, pero ese déficit quedaba compensado —en opinión de Georgiana— por una biblioteca acogedora y muy bien surtida, que daba al oeste y que gozaba de los beneficios de los últimos rayos de sol de la tarde. Aquella estancia tenía el aspecto andrajoso contra el que la señora Burton parecía luchar constantemente, como las burbujas del papel pintado de las paredes y los golpes de los muebles que no podían pulirse, y, si bien tales desperfectos se daban en la biblioteca, a Georgiana le encantaba pasar el rato en aquel rincón de la casa. Se había acostumbrado a retirarse allí todas las noches después de cenar; se instalaba en el sillón de piel raído de su tío y se pasaba las horas leyendo, y, aunque la señora Burton a menudo le proponía que se uniera a ella en el salón para llevar a cabo tareas abominables como bordar gatitos gordos en cojines, por lo general la dejaban tranquila.

Cuando llegó a la casa por primera vez, había intentado preguntarle a su tío acerca de su colección de literatura, que ahora parecía haber abandonado por completo en favor de los interminables periódicos detrás de los cuales se cobijaba, y había recibido una respuesta más bien poco satisfactoria:

—Ah, sí. Los libros. —Antes de jubilarse, el señor Burton había sido abogado, y Georgiana a menudo se preguntaba si durante su carrera había empleado una cantidad de palabras propias de toda una vida, y de ahí que en sus años del ocaso tan solo le quedaran unas pocas.

Por eso se dispuso a explorar el contenido de la biblioteca a solas.

En su casa, Georgiana había tenido su propia colección, escogida con tiento, que palidecía al compararla con los estantes que ocupaban casi todas las paredes de la casa, y con el estudio, que albergaba la biblioteca personal de su padre. Su padre era el director de un internado bastante pomposo, y su casita estaba situada en el área que comprendía el centro, así que, si Georgiana algún día deseaba algo que no figurara en sus estanterías, tan solo debía entregarle una lista y su padre regresaba de la biblioteca del internado con una nueva pila de libros para que los leyera detenidamente. Sus padres también eran ávidos lectores, y a menudo se quedaban por la noche, sentados a la mesa mucho después de haber vaciado los platos de la cena, inmersos en un enconado debate acerca de los estilos literarios o de la predilección de cierto autor por el uso de las comas o de las oraciones compuestas. Georgiana no tenía permiso para coger libros sin permiso; era debido a un accidente en particular con unas huellas de tinta en una primera edición valiosísima que sus padres nunca lograron olvidar, aunque por aquel entonces contara con cuatro años.

A Georgiana ahora le dolía pensar en cualquiera de esas cosas: en la casa, en el estudio, en los libros. Su casa ya no era suya y sus padres seguramente discutían acerca de la puntuación sin ella, mientras disfrutaban de una brisa costera, fresca y sin hijos.

Poco después de las primeras conversaciones sinceras acerca del traslado, había decidido que no sentiría lástima de sí misma, y tampoco consideraría la idea de que la habían abandonado, extraviado ni dejado. Sus padres siempre habían sido dos personas sumamente pragmáticas, y su madre llevaba tanto tiempo padeciendo dolores de cabeza constantes sin mejoría alguna que un cambio drástico era el siguiente paso lógico. Cualquier persona racional habría comprendido sus razones para no querer que su hija adulta los acompañara al entrar en la nueva fase de su vida. Su padre había aceptado un nuevo puesto, y el salario que le proporcionaba el nuevo internado a duras penas bastaba para dar cobijo a Georgiana y a sus libros.

Georgiana solo había llorado una vez, cuando firmaron los documentos con los que entregaban la casa y toda lo que había sido su vida hasta el momento al nuevo director del internado, un hombre con una mujer sonriente y tres niños regordetes y felices. Entonces tomó la decisión de no volver a llorar. En los oscuros recovecos de su mente, se imaginaba postrándose a sus pies, suplicándoles que la aceptaran y la convirtieran en su cuarta hija; les habría ofrecido la posibilidad de confinarse en el estudio de su padre y recibir las comidas al pie de la puerta, acechándolos como un afligido fantasma literario. En realidad, sabía que ya no era una niña pequeña y que había tenido la gran suerte de que su tía y su tío hubieran aceptado acogerla, habida cuenta de que la falta de proposiciones matrimoniales hasta la fecha indicaba que no era una buena inversión como esposa. Se había recompuesto, se había enjugado las lágrimas cuando sus padres le estrecharon la mano para despedirse y experimentó la leve e incómoda sensación de que en su interior algo estaba sufriendo una muerte dolorosa y definitiva.

Su padre había prometido escribirle cuando se hubieran instalado, pero estaban muy lejos y con muchos asuntos que atender, y Georgiana todavía no había recibido noticias de ellos. La señora Burton lo había comentado varias veces, pero había hecho gala de un inusual tacto para cambiar de tema cuando aquel no era bien recibido. Georgiana sabía que su tía se quedaría totalmente perpleja ante el estilo parental de su hermana, bastante poco intervencionista; en su casa, a ella siempre la habían tratado como a una igual, como a una adulta en miniatura, también durante la infancia, mientras que la señora Burton —novata en el oficio de guardiana y sin hijos propios— en todo momento quería prepararle tartas, cepillarle el pelo y reprenderla con ahínco por los delitos de «irse a dormir demasiado tarde» o «caminar demasiado rápido».

Por desgracia, la ausencia de correspondencia por parte de sus padres a menudo ocupaba uno de los primeros puestos en la mente de Georgiana, puesto que no había demasiadas otras cosas con que obcecarse. Los pocos amigos que tenía tampoco le habían escrito; probablemente se habían marchado de vacaciones de verano, o quizá ya se habían olvidado de Georgiana ahora que no compartía con ellos fiestas y partidas de cartas. Sus padres a menudo invitaban a compañeros académicos para sumirse en una velada de animados debates sobre temas relacionados con la educación, y sus hijos habían sido la compañía habitual de Georgiana. Eran niños y niñas callados y literatos, todos cortados por el mismo sombrío patrón. Algunos habían sido bendecidos con cierto ingenio para la conversación, pero la mayor parte de las veces lo invertían en debates inagotables y feroces acerca de la historia del Imperio romano o intentaban distraerse unos a otros para que el rival cometiera un error imperdonable durante largas y tensas partidas de ajedrez. En una ocasión especialmente memorable, uno de los chicos había utilizado un tiempo verbal incorrecto, y los demás no hablaron de otra cosa durante toda una semana.

Sin embargo, los conocía desde que era pequeña, y su silencio le dolía. Cuando Georgiana no conjuraba castigos bíblicos y elaborados destinados a ellos por ignorarla, lo único que podía hacer para entretenerse era comer una excesiva cantidad de pan, pasear por los campos y bosques cercanos cuando hacía buen tiempo y después regresar para encerrarse en la biblioteca con un manoseado ejemplar de Robinson Crusoe o una novela de Ann Radcliffe.

Si bien los libros le proporcionaban cierto consuelo y distracción, Georgiana tardó poco en alcanzar el clímax en lo que a disfrutar de la literatura se refería; después de pasarse muchas horas leyendo, dejaba el texto y miraba alrededor en busca de otra fuente de diversión, hasta que suspiraba y retomaba la lectura tras no hallar ninguna otra compañía más animada. Los Burton no le permitirían salir de excursión para ir al encuentro de nuevos estímulos; su casa estaba a unos veinte minutos en carruaje hasta los confines de la ciudad, y casi nunca sentían la necesidad de desplazarse.

En general, se contentaban con quedarse encerrados en casa o con cuidar del jardín, mientras contemplaban cómo Georgiana iba volviéndose loca poco a poco.

***

Varios días después de la fiesta de los Gadforth, Georgiana se unió a su tía para recibir a una visitante en el desordenado salón, amarillo como el trigo, que se encontraba en la parte delantera de la casa. Su vecina más cercana, la señora Clenaghan, que vivía en una casa casi idéntica a unos cientos de pies de ellos, era una anciana de mal carácter que tendía a soltar sermones acerca de nada en particular. Distaba mucho de ser la compañía ideal de Georgiana, pero su carácter directo y su interminable compendio de chismes locales bastaban para que su presencia le resultara por lo menos tolerable; a veces, incluso un tanto divertida. La mayoría de las desgraciadas víctimas de sus historias eran amigos y conocidos de los Burton que a Georgiana le traían sin cuidado, así que ese día se entretuvo un rato recorriendo con los dedos el estampado de los reposabrazos del sillón en que estaba sentada y contando los pelos del bigote de la señora Clenaghan; pero de pronto, mientras bebían té, oyó el apellido Campbell y de inmediato prestó atención a la conversación.

—He oído decir que su hija pequeña les está dando un sinfín de quebraderos de cabeza. Es una muchacha veleidosa e inquieta. Dada a histerismos. Un buen tirón de orejas o un bofetón deberían bastar para enderezarla, pero ¡ay!, se ve que eso ya ha pasado de moda. El verano pasado, el señor Grange…, ya sabe quién es, el señor Grange es el que tiene bocio y solo dos pares de botas; en fin, el señor Grange afirmó haberla visto cerca de su viejo molino con algunos de los tipos espantosos con los que se relaciona la muchacha, y se ve que estaban… —en ese momento, la anciana se inclinó hacia delante, como si le diera miedo que la oyeran en aquella estancia totalmente vacía— medio desnudos.

La señora Burton se quedó consternada. Georgiana visualizó a Frances de inmediato en un estado de desnudez y se sonrojó de la barbilla a la frente.

—Sí, querida, es normal que te ruborices —dijo la señora Clenaghan con aires de gran satisfacción—. Los Campbell son una familia de rancio abolengo, extremadamente importante. Lord Campbell es un militar de excelente linaje. Cuenta con numerosos negocios de las Indias Occidentales, tengo entendido, y en uno de esos viajes regresó con «lady» Campbell. Bueno, deja que te cuente que en su momento causó un buen revuelo. La gente ya se ha acostumbrado a verla en los círculos de él, pero su propia familia lo habría desterrado si no hubiera heredado ya toda su fortuna. Era demasiado dinero para una sola familia, en mi opinión; a mí personalmente me avergonzaría ostentar tanta riqueza.

»Su casa, Longview, es magnífica. Defiendo la opinión de que no hay ninguna otra en el condado que la supere, y a menudo se ha dicho que no es nada fácil ganarse mi buen juicio. No he pensado demasiado en «lady» Campbell ni me he recuperado como los demás de la conmoción que provocó, pero al parecer siempre organizan las fiestas y las cenas más extravagantes. Creo que las fiestas son bastante vulgares, y por suerte no me han invitado nunca, pero en cualquier caso… Resulta que en los últimos tiempos han dejado de organizar tantas. Su hija mayor, Eleanor, se casó hace cinco años y ha demostrado ser una muchacha decente según todo el mundo. Frances Campbell debe de tener la misma edad que tú, señorita Ellers, o quizá te lleve uno o dos años. Es una verdadera lástima que parezca tan dispuesta a arruinar a su familia.

—Ser más alegre que usted, señora Clenaghan, no equivale necesariamente a llevar a la ruina a una familia entera —dijo Georgiana, con bastante más aspereza de la que pretendía. La señora Burton le lanzó una mirada reprobadora.

—¿Eh? —La señora Clenaghan entornó los ojos en su dirección y se inclinó hacia delante en el mejor sillón de la señora Burton, claramente entretenida—. ¿Acaso es amiga tuya, señorita Ellers?

—Georgiana y la señorita Campbell se conocieron la semana pasada en una fiesta —intervino la señora Burton, aturullada—. No puede decirse que sean amigas… Además, estoy segura de que, si Georgiana hubiera presenciado cualquier tipo de indecencia por parte de la señorita Campbell, habría demostrado el buen juicio de cortar lazos con ella; con educación, por supuesto, pero con celeridad.

Sintiéndose culpable, Georgiana pensó en el coñac y en los vestidos extravagantes y en el falso bigote de Frances pintado con kohl.

—Mantenerse alejada de ella sería lo mejor, señorita Ellers. En la ciudad hay un sinnúmero de damas con buenos contactos de cuya compañía seguro que disfrutas más. De hecho, conozco un grupo que se reúne todos los sábados para tomar el té y jugar a las cartas. Y beben y juegan —dijo la señora Clenaghan enarcando las pobladas cejas— sin quitarse la ropa.

A Georgiana se le ocurrió que una pizca de desnudez quizá animaría la clase de juegos de cartas que organizaba cualquiera de las amigas de la señora Clenaghan, pero se limitó a responder con una tensa sonrisa.

Lo cierto era que habría cambiado todo el té de Inglaterra por otro momento en compañía de Frances. Georgiana ya había reproducido lo ocurrido una y otra vez en su mente; incluso había llegado a imaginarse conversaciones que iban más allá de las que habían mantenido en realidad, futuros encuentros en que impresionaba a Frances con su ingenio y su encanto para así asentar una amistad duradera y dar comienzo a las numerosas aventuras que emprenderían juntas. Frances seguramente le abriría la puerta a toda suerte de fiestas glamurosas y a paseos encantadores, pero lo más importante de todo era que se erigiría en la cómplice de Georgiana. En su confidente. En su lideresa.

Georgiana había llegado tan lejos en sus ensoñaciones que hasta había visualizado a un atractivo hermano, un futuro lord Campbell de buen humor y rasgos agradables con quien se casaría para asegurar la hermandad que mantendría con Frances. Todos juntos saldrían de excursión a caballo para atravesar los cercanos y ventosos páramos; él la ayudaría a descender de los carruajes y le cogería la mano unos instantes más de lo necesario; una vez casados, no derrocharían su fortuna y priorizarían irse de vacaciones a tierras lejanas, durante largos períodos, mientras se limitaban a tener dos o tal vez tres casas en la campiña.

El hecho recién descubierto de que Frances tan solo tenía una hermana mayor, que ya estaba casada, suponía un obstáculo para hacer realidad su sueño, pero no lo extinguía por completo. ¿Quizá hubiese un primo apuesto? ¿Un amigo de la infancia que había regresado de una guerra espantosa? Incluso se conformaría con un tío joven, de ser necesario, siempre y cuando contara con dos brazos torneados y conservara la mayoría del pelo.

En el salón, la conversación había virado hacia las reparaciones que había que hacer en un puente cercano, así que Georgiana consideró seguro dejar de escuchar de nuevo, pues no era ni una experta en puentes ni estaba tan aburrida. El principal problema era la probabilidad de volver a toparse con Frances, ya que a los Burton no parecía interesarles otra cosa que quedarse sentados en un silencioso rincón y acostarse a las nueve y media. La señora Burton le había asegurado a Georgiana que el verano implicaría un sinfín de acontecimientos, pero cuanto había visto hasta el momento en la agenda social de sus tíos no le daba grandes motivos para albergar esperanza alguna. A menos que le mandara una carta a Frances, Georgiana no sabía cómo retomar su relación, y a duras penas imaginaba qué diría si intentaba poner tinta sobre el papel.

Querida señorita Campbell:

La otra noche disfruté muchísimo de nuestra ebria sesión de moda, y espero que la convirtamos en un hecho frecuente.

Atentamente,

Georgiana Ellers

Quizá no.

En cuanto se hubieron bebido todo el té —Georgiana pensó que a la señora Clenaghan debían de haberle proporcionado una especie de taza encantada que se rellenaba sin parar, puesto que tardó una eternidad en vaciarla del todo— y la visitante se hubo marchado, la señora Burton miró a su sobrina con ojos acusatorios.

—No creas que no te vi en la fiesta con la señorita Campbell, Georgiana. ¿Qué diablos hicisteis cuando os escabullisteis escaleras arriba?

—Ah… Estuvimos conversando sobre temas bastante profundos, tía. Sobre temas de… naturaleza cultural.

—¿De naturaleza cultural? ¿De qué cultura hablabais, si me permites la pregunta?

—Ah, pues de la cultura del alcohol —respondió Georgiana con expresión imperturbable y los ojos bien abiertos—. Como bien sabe, en nuestra sociedad es un azote. La gente se desploma por las calles, se rompen compromisos, se arruinan vidas. He oído decir que el Támesis está compuesto casi en un setenta por ciento de ginebra.

—Ay, Georgiana, por supuesto que no —resopló la señora Burton, pero luego vaciló—. ¿O sí?

—Lo están investigando —dijo Georgiana vagamente. La señora Burton suspiró.

—Sé que aquí en ocasiones debes de aburrirte, pero estoy convencida de que habrá más fiestas y más cenas. Tienes que ser paciente. Ya verás como encuentras compañía apropiada: damas y caballeros que no protagonicen rumores ni chismes como hace la señorita Campbell. Recela de ella, Georgiana. Se encuentra en una posición social inmensamente alta, es cierto, pero eso solo significa que más larga será la caída.

—Ah, no se preocupe —terció Georgiana con brusquedad—. La próxima vez que los Gadforth organicen una fiesta para celebrar la compra de nuevos manteles, estaré al acecho por si detecto algún comportamiento disoluto o una desnudez inesperada.

—Georgiana, no hay necesidad de ser grosera. Ya he dicho lo que quería decirte. Y ahora iré a por mi bordado y así por fin podrás comenzar el tuyo —dijo con una tensa sonrisa en un intento por regresar a un plano amistoso—. Tengo un patrón precioso con unos querubines adorables que creo que será de tu agrado.

Pasaron el resto de la tarde en un silencio que a la señora Burton probablemente le pareciera tranquilo y amigable; pero ignoraba que Georgiana había valorado la posibilidad de clavarse una aguja en el ojo y hundírsela hasta el cerebro al ver a los espeluznantes y lascivos angelitos que debía inmortalizar con los hilos. Estaba un tanto celosa del señor Burton, que a menudo conseguía evitar los caprichos de su esposa con la excusa de salir a pasear «por su salud». Tenía una cita ineludible con el aire fresco todas las mañanas y todas las noches, pero sus excursiones se volvían mucho más frecuentes cuando la señora Burton estaba especialmente parlanchina o receptiva a su marido y a su compañía, y de pronto se le ocurrían nuevos y emocionantes paseos en medio de una frase de ella.

Su tío regresó del último paseo, uno que Georgiana supuso que se le había antojado acuciante en cuanto se enteró de la inminente llegada de la señora Clenaghan, justo a tiempo para sentarse a la mesa a cenar.

—Es una lástima que te la hayas perdido.

—Los Middleton han plantado girasoles —respondió él ignorándola. Ella no se dio cuenta.

—¡Girasoles! Bueno, espero que sepan controlarlos. Son tan estridentes… Cuando crecen demasiado, parecen unos mirones que te devoran con los ojos cuando pasas por su lado.

Georgiana intentó obviar aquel comentario y seguir comiendo en silencio, pero no pudo. Dejó a un lado el cuchillo y el tenedor.

—¿Usted también cree que los girasoles son las flores más lascivas, señor Burton?

El señor Burton se atragantó con la cerveza que bebía y tardó un buen rato en recuperarse. Georgiana seguía mirándolo a la expectativa.

—Pues… supongo que sí —respondió él al final.

—A mí esas flores me parecen un tanto agresivas —comentó la señora Burton con un estremecimiento—. Tienen algo que me resulta muy vulgar.

—Estoy de acuerdo —asintió Georgiana, despreocupada, mientras cogía los cubiertos y los clavaba en el pollo—. Deberían prohibirlas.

—¿Prohibirlas? —exclamó el señor Burton, horrorizado—. ¿Prohibir flores? ¿Prohibir la mayor gloria del mundo natural?

Georgiana fingió meditar mucho al respecto.

—Bueno, si no prohibirlas, sí recortarlas. Recortarlas para que tengan una forma más apropiada.

—Sí, creo que eso bastaría —aprobó la señora Burton, mientras su esposo la miraba espantado.

—¿Saben qué? Un día vi una flor que, comparada con un caballero, tenía la misma forma que su…

—¡Georgiana! —exclamó su tía.

—Que su sombrero, señora Burton. ¡Madre mía! A veces no sé qué clase de ocurrencias pasan por su mente.

Continuaron comiendo en un silencio sepulcral.

***

Por suerte para los Burton, Georgiana enseguida abandonó sus intentos de torturarlos en la mesa durante la hora de cenar. Al cabo de unos pocos días, estaba sentada a solas con un libro en el salón, respirando el olor de la madera pulida y viendo las motas de polvo revolotear bajo los rayos del sol, cuando la señora Burton entró triunfal en la estancia con una carta por encima de la cabeza.

—¿Es mi madre? ¿Mi padre? —preguntó Georgiana, animada de pronto y empezando a levantarse.

—Oh, no, querida, lo siento mucho, no… Aunque estoy segura de que te escribirán con la mayor presteza que les permita su situación.

Georgiana se desplomó nuevamente con el corazón como un gran peso en el pecho. Sabía que no era una pobre huérfana, que no suplicaba unas monedas por las calles ni se ponía en guardia para enfrentarse a un oso malnutrido en el Puente de Londres para ganarse una insignificante ración de comida, pero sí que le habría gustado detectar algún indicio de que sus padres recordaban que tenían una hija. Y, además, se encontraba aislada en el condado más anodino de Inglaterra, por lo que librar un combate cara a cara con un oso tal vez sería un interesante cambio de aires.

La señora Burton se acercó a la mesa y depositó delante de su sobrina el folio que le había provocado grandes esperanzas. Georgiana lo cogió y se sorprendió al ver que el papel era de gran calidad.

—Es una invitación —dijo mientras intentaba leer lo más rápido posible—. A una fiesta… ¿Quiénes son los Woodley?

—¡Una familia maravillosa! Tienen una hija de tu edad. No he tenido el placer de conocerlos personalmente, pero he ido comentando por ahí que hemos acogido a una jovencita que está necesitada de compañía, ¡y debe de haber llegado a sus oídos! —Una idea pareció encenderse en la mente de la señora Burton, y sacudió las manos en una repentina desesperación—. Ay, pero debemos encargar vestidos nuevos… Y tendré que revisar los zapatos del señor Burton… ¡Nunca hemos asistido a una fiesta de tan alto nivel! Su casa es gigantesca y dispone de una vastísima rosaleda.

Georgiana experimentó una punzada de nervios, pero eso no rivalizaba con los sentimientos aún más intensos como la esperanza, el deleite y la emoción; una casa gigantesca y una vastísima rosaleda parecían exactamente la clase de lugar donde una quizá fuese lo bastante afortunada como para tropezarse con la veleidosa y ruinosa señorita Frances Campbell.

Capítulo tres

La señora Burton, célebre por su habilidad por preocuparse en exceso por casi cualquier cosa, era digna de ver cuando realmente tenía motivos para ello. Encargaron telas para nuevos vestidos —de sencilla muselina color marfil, aunque la señora Burton objetó que podían mejorar el diseño con un poco de encaje— y nuevos lazos para recogerse el pelo; llegada la noche de la fiesta, Georgiana incluso vio que el señor Burton se mantenía inmóvil, con el periódico en la mano, y permitía que su esposa le recortara el bigote con unas tijeras de coser.

Su tía mantuvo un constante traqueteo de conversaciones durante el tambaleante trayecto en carruaje que los llevó hasta la fiesta, y Georgiana sintió la imperiosa necesidad de abrir la puerta del coche y caer con gracia sobre los setos para así alejarse de ella. Por fortuna, para cuando hubieron llegado, la señora Burton había hablado tanto que estaba exhausta, y las dos guardaron un silencio de asombro al recorrer el majestuoso camino de entrada que conducía a la casa más grande que Georgiana hubiera visto nunca de cerca. El señor Burton, medio dormido, no parecía impresionado.

Una oleada de nervios y emoción la atravesó cuando entró en el atestado vestíbulo. Intentó mover la cabeza solo un poco cada vez para que no resultara tan obvio que se moría por absorber todo cuanto la rodeaba. Aquella mera estancia era lo bastante grande como para que fuera increíble que la hubiesen llenado de invitados, pero llena estaba; por lo menos cincuenta personas reían con educación, se abanicaban, brindaban y llamaban con suma alegría a los amigos a quienes divisaban entre la multitud. Un enorme tapiz que representaba una batalla de aire bíblico presidía la curvada escalera principal, adornado en lo alto con lo que parecía el escudo de armas de la familia, y sobre ellos se cernía un candelabro de cristal que debía de pesar una tonelada.

Georgiana se preguntó si los propietarios de aquella casa eran familiares directos, aunque más pobres, de Dios.

El señor y la señora Burton estaban entretenidos con algo que se alzaba tras ella en la entrada —seguramente se afanaban en contar los rosales—, así que Georgiana aprovechó la oportunidad para alejarse de ellos y desvanecerse entre la dorada multitud, aceptando una copa al adentrarse en el gentío. Aquello nada tenía que ver con la inauguración de un nuevo cuadro en casa de los Gadforth; todos los vestidos eran de seda y lucían adornos cegadores, el champán fluía libremente y los caballeros estaban bien peinados y bien erguidos, con la ropa recién almidonada.

Georgiana había tardado tres horas en vestirse y prepararse para la velada. La criada, Emmeline, se había preocupado mucho por que todos los bucles estuvieran recogidos en su lugar, todos los lazos atados y ocultos, y le sonrió con timidez en el espejo cuando hubo terminado. A Georgiana no le pareció que su propio reflejo fuera especialmente inspirador —sabía que su pelo era de un aburrido tono castaño y su rostro pálido estaba salpicado sin miramientos por unas cuantas pecas—, pero hizo un esfuerzo y consideró que, con toda probabilidad, nunca había estado más hermosa que en aquella ocasión en particular.

Aun con todo el tiempo del que dispusieron para los preparativos, la casa de los Woodley era tan intimidante que a Georgiana le dio la impresión de haberse vestido con un conjunto hecho con trapos de cocina. No dejó de tirarse del vestido y de atusarse el pelo conforme se adentraba en la multitud, pero solo consiguió el efecto opuesto al deseado y desaliñarse más todavía. En realidad, nadie la miró por segunda —ni por primera— vez, pero aun así le pareció que todos los ojos se clavaban en ella; en cualquier momento alguien la observaría y exclamaría: «¡Santo Dios! ¡Pobrecita cerillera!» antes de lanzarle unas solidarias monedas a los pies.

Georgiana navegó por un gran pasillo, flanqueado por imponentes cuadros al óleo y por bustos de mármol con expresión de estreñimiento, hasta que dio con el salón de baile principal. Una vez allí, esquivó con cuidado a los bailarines y a los juerguistas, y recorrió el perímetro de la sala. En esa estancia estaban concentrados los jóvenes más bellos y bellas que había visto nunca. Parecían incandescentes bajo la luz de las velas. Costaba atisbarlos de modo individual, pues formaban una masa borrosa de manos elegantes que rozaban muñecas enguantadas, zapatos de tacón impolutos que repiqueteaban contra el suelo de mármol y labios de alta cuna que descendían hasta susurrar en oídos ruborizados y delicados.

Todo el mundo parecía ser alguien importante. Ni uno solo daba a entender que había padecido más de diez segundos de aburrimiento en su vida. Georgiana se sintió como una persona famélica que se había dado de bruces con un auténtico festín.

Unos cuantos le asintieron, educados, cuando pasó por su lado, y ella les devolvió el gesto con timidez mientras pensaba que quizá en breve la obligarían a retroceder y a reunirse con los Burton. En ese instante, sin embargo, vio a Frances, en pie junto a los ventanales abiertos, bajo la luz del candelabro, y con un aspecto todavía más magnífico que la otra vez que la había visto. En aquella otra ocasión, se la había encontrado medio marchita en un oscuro pasillo de la casa de los Gadforth; ahora estaba absolutamente en su elemento, radiante con los tonos verdes y dorados más suaves posibles, y con una copa de vino colgando de la mano.

Mantenía una animada conversación con un grupo de jóvenes que desprendían tanto brillo y tanto empaque que a Georgiana le daba demasiado miedo acercárseles y mucho más hablar con ellos, no fueran a ofenderse y a escupirle en la cara.

Embargada por la repentina ansiedad de la indecisión, se giró con la intención de dar otra vuelta por la sala para reunir fuerzas antes de intentar aproximarse, pero en ese momento oyó a Frances llamarla por su nombre. Apenas había elevado la voz, pero aquellas cuatro sílabas consiguieron atravesar el estruendo de la muchedumbre y de la música para llegar hasta sus oídos al instante, como el silbido hasta un perro.

Ruborizada por los nervios, Georgiana se encaminó hacia el grupo.

—Vaya, mirad de quién se trata —dijo Frances con expresión de sincera emoción—. ¡Mi otrora esposa!

Acto seguido, presentó a Georgiana a todos los presentes, uno por uno. La señorita Cecily Dugray era alta, pálida y extremadamente bella, con aquellos ojos azul jacinto y un delicado encaje por labios; a Georgiana le recordó a un caballo de piel dorada. La señorita Jane Woodley, a cuya fiesta estaban asistiendo, era bajita, de tez más oscura y más sencilla; con una complexión un tanto robusta, la habían pintado con trazos mucho más atrevidos que a la señorita Dugray, y estrechó la mano de Georgiana con mirada precavida y gesto indiferente.

De los dos caballeros presentes, uno de ellos —el señor Jonathan Smith— la saludó con efusividad y se apartó los bucles cobrizos que le habían cubierto los ojos sonrientes al inclinarse para besar la mano de Georgiana. El segundo, el señor Christopher Crawley, que llevaba un bigote bien cuidado y vestía un sorprendente traje escarlata, le dedicó un atrevido guiño que la desconcertó hasta el punto de que casi se olvidó de hacerle una reverencia. Enseguida se acordó de una descripción de un pirata que había leído y se sintió un tanto incómoda, como si aquel hombre fuera a apoyarle una espada en el pecho para robarle las horquillas del pelo.

Hasta el momento, ninguno de ellos parecía interesado lo más mínimo en escupirle en la cara.

Retomaron la conversación, y Georgiana se contentó con escuchar, maravillada por aquella compañía de primera y por que la incluyeran en su círculo; y un tanto preocupada por si, al abrir la boca para hablar, decía algo sumamente ridículo sobre el tiempo o sobre el ciclo vital de las ranas.