14,99 €

Mehr erfahren.

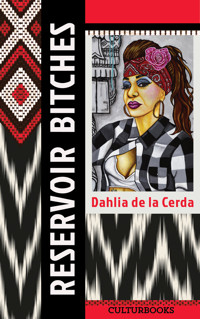

- Herausgeber: CulturBooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Reservoir Bitches« erzählt hart, klug und mit viel schwarzem Humor aus dem Leben mexikanischer Frauen, die kämpfen, tricksen, lügen und töten, die alles tun, um zu überleben. Ob Narco-Braut, Hausfrau oder Influencerin in Luxury Fashion, ob Auftragskillerin, Prostituierte oder Kleinkriminelle, ob reich oder arm – Dahlia de la Cerdas Heldinnen in »Reservoir Bitches« sind Frauen, die jede Opferrolle ablehnen und die Lösung ihrer Probleme selbst in die Hand nehmen. Ihr Leben ist alles, nur nicht moralisch – aber Dahlia de la Cerdas Literatur will auch gar nicht moralisierend sein. Sie katapultiert uns beim Lesen in eine weit entfernte, aber sehr reale und oft gewalttätige Umgebung. Die kompromisslosen Stimmen der sehr unterschiedlichen Protagonistinnen verbinden sich in de la Cerdas faszinierendem Debüt zu einem wilden, vielschichtigen, immer wieder auch überraschend zärtlichen Porträt der mexikanischen Gesellschaft aus weiblicher Sicht. »›Reservoir Bitches‹ ist bitterböse Gesellschaftskritik und schwarze Komödie in einem – und das unüberhörbare Debüt einer der spannendsten neuen Autorinnen Mexikos.« Readings »Dieses harte, faszinierende und wahrhaftige Buch beschreibt ohne jede Selbstgefälligkeit die vielschichtige Realität junger Frauen in Mexiko.« El País

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 194

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Impressum

eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2025

Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg

Tel. +4940 31108081, [email protected]

www.culturbooks.de

Alle Rechte vorbehalten

PERRAS DE RESERVA

Copyright © Dahlia de la Cerda, 2022

Published in agreement with Casanovas & Lynch Literary Agency

Diese Publikation wurde ermöglicht durch die Unterstützung des mexikanischen Kulturministeriums im Rahmen des Programms zur Förderung von Kulturschaffenden und -projekten und des Programms zur Förderung von Übersetzungen (PROTRAD).

Übersetzung: Johanna Malcher

Lektorat: Jan Karsten

Covergestaltung: Cordula Schmidt Design, Hamburg

Artwork Credit: La Chola y Coalticue by Pola López © 2019

eBook-Herstellung: CulturBooks

Erscheinungsdatum: April 2025

ISBN 978-3-95988-259-0

Über das Buch

»Reservoir Bitches« erzählt hart, klug und mit viel schwarzem Humor aus dem Leben mexikanischer Frauen, die kämpfen, tricksen, lügen und töten, die alles tun, um zu überleben.

Ob Narco-Braut, Hausfrau oder Influencerin in Luxury Fashion, ob Auftragskillerin, Prostituierte oder Kleinkriminelle, ob reich oder arm – Dahlia de la Cerdas Heldinnen in »Reservoir Bitches« sind Frauen, die jede Opferrolle ablehnen und die Lösung ihrer Probleme selbst in die Hand nehmen. Ihr Leben ist alles, nur nicht moralisch – aber Dahlia de la Cerdas Literatur will auch gar nicht moralisierend sein. Sie katapultiert uns beim Lesen in eine weit entfernte, aber sehr reale und oft gewalttätige Umgebung.

Die kompromisslosen Stimmen der sehr unterschiedlichen Protagonistinnen verbinden sich in de la Cerdas faszinierendem Debüt zu einem wilden, vielschichtigen, immer wieder auch überraschend zärtlichen Porträt der mexikanischen Gesellschaft aus weiblicher Sicht.

»›Reservoir Bitches‹ ist bitterböse Gesellschaftskritik und schwarze Komödie in einem – und das unüberhörbare Debüt einer der spannendsten neuen Autorinnen Mexikos.« Readings

»Dieses harte, faszinierende und wahrhaftige Buch beschreibt ohne jede Selbstgefälligkeit die vielschichtige Realität junger Frauen in Mexiko.« El País

Autorin und Übersetzerin

Dahlia de la Cerda, geboren 1985, ist eine mexikanische Autorin mit einem Abschluss in Philosophie. Sie hat in einem Callcenter, einer Bar, einer Süßwarenfabrik sowie als Nachrichtenredakteurin und Straßenverkäuferin gearbeitet. Für »Reservoir Bitches« wurde de la Cerda mit dem Premio Nacional de Cuento Joven Comala ausgezeichnet. Sie ist Mitbegründerin der feministischen Organisation Morras Help Morras und lebt in Aguascalientes, Mexiko.

Dahlia de la Cerda

Reservoir Bitches

Roman in Storys

Petersilie und Coca-Cola

Ich setzte mich auf die Klobrille, pinkelte auf den Schwangerschaftstest und wartete die längste Minute meines Lebens. Positiv. Zuerst kam die Panikattacke, dann spürte ich eine leise Freude. Zärtlich streichelte ich meinen Bauch. Filmszenen, in denen eine junge Frau wartend auf dem Klo sitzt und herausfinden will, ob sie schwanger ist, hatte ich immer ziemlich erbärmlich gefunden. Wie absolut lächerlich, dachte ich nun. Aber ehrlich gesagt bin ich daran gewöhnt, ein lächerliches Bild abzugeben. Vielleicht identifiziere ich mich deshalb mit Figuren wie Jessica Jones oder Penny Lane aus »Almost Famous«. Ich stand auf, wusch mir das Gesicht, ging aus dem Bad. Ließ mich aufs Bett fallen.

Etwas in mir weigert sich, schlechte Neuigkeiten zu verarbeiten. Manch einer könnte behaupten, ich würde sie verdrängen, aber nein, es fällt mir einfach nur schwer zu glauben, dass alles Schlechte immer nur mir passiert. Mein Freund hat mich betrogen, ich wurde auf der Straße überfallen, meine Haustiere wurden vergiftet oder überfahren, meinen Vater kenne ich nicht, und vor ein paar Jahren habe ich meine Mutter verloren. Und auf einmal lag in der rechten Schublade meines Nachttisches ein Schwangerschaftstest mit zwei rosafarbenen Streifen. Zur Bestätigung machte ich einen weiteren Test, einen Bluttest. Positiv. Da wusste ich noch nicht, dass die Tests aus der Apotheke bei negativem Ergebnis danebenliegen können, niemals aber bei einem positiven. Ich fühlte mich nicht bereit dafür, ein Kind in diese beschissene Welt zu setzen.

In diesem Augenblick, daran erinnere ich mich genau, spielte Alexa Desorden von María Rodes. Der Soundtrack meines Lebens. Totales Durcheinander. Ich bin gefangen in einer Endlosschleife aus falschen Entscheidungen, deren Konsequenzen ausnahmslos dramatisch sind. Wie diese Frau aus dem Lied nehme ich immer wieder den gleichen gewohnten Weg, weil ich jedes Mal vergesse, dass es der falsche ist. Und auch wenn es so aussieht, als hätte ich alles unter Kontrolle, merke ich doch, dass ich einfach gar nichts schnalle.

Womöglich glaubst du jetzt, dass ich maßlos übertreibe. Eine ungewollte Schwangerschaft ist doch kein Weltuntergang. Aber für mich war es das. Ein Weltuntergang, eine Katastrophe, die mich auslöschte. Ein verdammter Tsunami, dessen Salzwasser all meine Ziele und Träume zerstörte und sogar Fehler wegspülte, die ich erst noch begehen musste.

Ich schickte Gerardo eine Nachricht. »Ich bin schwanger«, schrieb ich. »Ernsthaft? Krass!«, schrieb er zurück. Dann schickte er mir die dämlichsten Emojis, die man sich vorstellen kann. »Wir werden Eltern, Diana! Wie schön ist das denn, bitte!« – »Schön?? Nein! Auf gar keinen Fall.« – »Willst du etwa abtreiben? Laber keinen Scheiß, Diana.«

Nein, das ist gelogen. Es gibt keinen Gerardo. Ich wollte der Geschichte bloß einen romantischen Touch verleihen. Diese Schwangerschaft war schlicht und einfach das Ergebnis eines feuchtfröhlichen Abends. Ich hatte keine Ahnung, wie der Typ hieß, und wollte es auch gar nicht wissen. Seine Performance würde ich jedenfalls nicht weiterempfehlen. Japp, richtig gehört, ich war schwanger von einem Typen, der echt grottig im Bett war.

Ich bin die, die als Argument gegen Abtreibungen angeführt wird. Die, die abends rausgeht und mit dem Erstbesten vögelt, wenn er ihr nur ein paar nette Worte ins Ohr flüstert. Die, die Hormone schlucken, sich die Eileiter abklemmen lassen oder einfach nicht die Beine breit machen sollte. Ich lasse mich von Unbekannten abschleppen. Ich feiere gern, schieß mich ab und mach mich betrunken zum Affen.

Dass ich das Kind behalten würde, zog ich nicht eine Sekunde lang in Erwägung. Also recherchierte ich, wie ich am besten abtreiben könnte. Ich öffnete den Browser, suchte nach »Schwangerschaftsabbruch« und fand mehrere Kliniken, alle in Mexiko-Stadt. Zu weit weg. Es gab eine ganze Reihe dubioser Methoden. Man solle sich Petersilie in die Scheide stopfen, eine Vaginalspülung mit Coca-Cola, Aspirin und Schwarzer Sapote vornehmen, literweise Weinrauten-, Oregano- oder Sternanistee trinken oder sich einen Kleiderbügel in die Gebärmutter rammen. Nach einigem Weiterklicken kam ich zu einem Video, in dem ein Fötus kreischend um sein Leben kämpfte: »Aua, aua, mein Fuß!« Ich musste lachen, dann wurde ich traurig.

Ich fand Berichte von Frauen, die abgetrieben hatten. Sie erzählten von starken Blutungen, riesengroßen Blutklumpen, schmerzhaften Ausschabungen, Hypovolämie, verfaulten und von Würmern zerfressenen Eingeweiden. Geschichten von Reue, Schmerz und Grauen. Zwischen all diesen Geschichten stieß ich auf eine, in der dieses Medikament erwähnt wurde: Misoprostol. Ich gab den Namen bei Google ein.

Laut Wikipedia wird Misoprostol zwar zur Behandlung von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren eingesetzt, löst aber gleichzeitig unkontrollierbare Gebärmutterkontraktionen aus. Die Brasilianerinnen aus den Favelas haben herausgefunden, dass dadurch Schwangerschaften abgebrochen werden können. Die Weltgesundheitsorganisation hat das Verfahren untersucht und empfiehlt das Medikament für einen sicheren Schwangerschaftsabbruch. Was gäb’s da noch zu überlegen? Ich nahm die fünfhundert Pesos, die mir für diese Woche geblieben waren, und ging aus dem Haus.

An der Ecke war eine Farmacias Guadalajara, aber dort wollten sie ein Rezept sehen. Also lief ich weiter und fand eine Farmacias del Ahorro. Sechshundertfünfzig Pesos. Ich stieß einen tiefen Seufzer aus und suchte verzweifelt weiter. Fünf andere Apotheken klapperte ich ab: In denen, die das Misoprostol rezeptfrei verkauften, überschritt der Preis mein Budget, die anderen gaben es nur raus, wenn es ärztlich verschrieben wurde. Tränen liefen über meine Wangen, mich überfiel eine weitere Panikattacke. Ich wusste nicht, was ich tun sollte.

Mindestens eine Stunde lang irrte ich umher, zumindest kam es mir so vor. Die ganze Zeit über weinte ich. Dann sah ich plötzlich von Weitem das Maskottchen der Farmacias Similares. Ein dicker Doktor, der zu einem Lied von Maluma tanzt. Ich ging schneller, trat ein und fragte nach dem Medikament. Die Verkäuferin, eine Frau von etwa vierzig Jahren, sah mich voll Mitgefühl an und sagte: »Sie haben Glück. Montags kostet es nur dreihundertachtzig Pesos.« – »Dann, einmal, bitte.« – »Sicher. Für nur zehn Pesos mehr bekommen Sie eine Schachtel Ibuprofen 800 dazu.« – »Dann nehme ich die auch.« Ich bezahlte, griff nach den Schachteln und lief schleunigst hinaus.

Zu Hause las ich noch mal die Infos im Internet. Dreimal, um ganz sicher zu sein. Meine Hände schwitzten, ich hatte furchtbare Angst. In den Anleitungen zum Schwangerschaftsabbruch hieß es, man solle dabei möglichst nicht allein sein, aber ich hatte ja niemanden.

Meine Mutter ist vor fünf Jahren gestorben. Durch den Krebs war sie am Ende nur noch Haut und Knochen. Die Einäscherung habe ich mit dem Geld aus ihrem Rentenfond bezahlt. Ich habe die Urne in ihr Zimmer gestellt und die Tür abgeschlossen. Alles ist noch genau so, wie sie es zurückgelassen hat. Nachdem ich einen Anwalt mit Sex bezahlt habe, hat er das mit ihrer Rente geregelt, und jetzt gehe ich hauptsächlich zur Uni und lebe von den zehntausend Pesos, die mir monatlich überwiesen werden. Ich studiere an einer Universität des Opus Dei, und obwohl ich dort schon ein paar Freundinnen gefunden habe, würde keine von ihnen eine Abtreibung tolerieren, außer natürlich, man flöge dafür nach Houston und ginge nach der Entlassung aus dem Krankenhaus erst mal schön in irgendeiner Mall shoppen.

Nur mein Kater Ricardo leistet mir Gesellschaft. Ich habe ihn adoptiert, einen Tag nachdem meine Mutter gestorben ist. Er war noch so klein, dass ich ihn mit einer speziellen Milch und einem Babyfläschchen füttern musste. Ich habe ihn in einer Kiste unter einer Wärmelampe großgezogen. Während der langen Krankheit meiner Mutter habe ich mich die ganze Zeit um sie gekümmert. Dass jemand auf mich angewiesen ist, dass ich irgendjemandem zuliebe nach Hause kommen muss, ebendas hält mich am Leben, hält mich fern von meinen Lastern, von Sucht und Verderben.

Ein letztes Mal las ich die Anleitung, schaltete den Fernseher ein und rief Netflix auf. Ich suchte mir einen Film raus, zu dem ich abtreiben wollte: »Mean Girls«! Dann öffnete ich die Schachtel mit dem Misoprostol, nahm vier Tabletten heraus, träufelte jeweils einen Tropfen Wasser darauf und legte sie mir unter die Zunge. Eine halbe Stunde lang. Sie schmeckten bitter, und das Schlucken meiner eigenen Spucke wurde zu einer echten Herausforderung. Zweimal musste ich Kotze herunterwürgen. Und fast augenblicklich begann ich zu zittern. Die Reste spülte ich mit ein wenig Kamillentee herunter. Ich schaute den Film zu Ende und entschied mich dann für »Natürlich blond«. Der Schüttelfrost wurde stärker, und ich deckte mich zu, Ricardo immer auf meinem Schoß. Ich musste mich erbrechen und bekam Durchfall. Aber ich blutete nicht, und die Krämpfe waren nicht schlimmer als vor meiner Periode. Als »Natürlich blond« vorbei war, startete ich »Miss Undercover«, nahm vier weitere Tabletten in den Mund und wartete darauf, dass sie sich auflösten. Diesmal war es einfacher. Meine Zunge hatte sich an den Geschmack gewöhnt, und mir war nicht mehr so schlecht. Ich spülte die Reste mit ein wenig Pfefferminztee herunter und machte mir eine Quesadilla mit Putenschinken und Weichkäse. Dann kam der Schmerz. Wie böse Menstruationskrämpfe, aber nicht komplett übertrieben oder so. Ich nahm eine Ibu und sank zurück aufs Bett, einen heißen Lappen auf dem Bauch.

Ein kräftiges Ziehen und ein unkontrollierbarer Drang zum Pressen ließen mich ins Bad rennen. Ich drückte, und ein klumpiger Blutschwall färbte die Keramik der Kloschüssel rot. Der Schmerz wurde heftiger. Mit Regelschmerzen hatte das nichts mehr zu tun, es war viel schlimmer. Die Blutung war stark und dauerte etwa eine Minute. Ich bekam Panik, mir wurde schwindelig. Ich heulte wie ein Schlosshund. So wollte ich nicht sterben, nicht zwischen Blut und Scheiße. Meinen Tod hatte ich mir anders vorgestellt: mehr Rock ’n’ Roll, zumindest irgend ’ne Überdosis. Ich ließ mich auf den Boden fallen und umklammerte die Klobrille, schluchzend vor Angst, vor Wut, vor Traurigkeit. Ich wünschte mir einen Gerardo herbei, der mir versicherte, dass alles gut werden würde.

Der Schmerz ließ nach. Ich steckte meine Hand ins Klo und suchte nach dem Baby. Ohne Erfolg. Da waren nur Klümpchen, fast so wie bei der Regel. Ich spülte. Dann zog ich mich aus, drehte das warme Wasser auf, betrat die Dusche, hockte mich hin und presste wie eine gebärende Hündin. Ich presste mit aller Kraft und brachte doch nur ein bisschen Blut hervor, Blut und einen Klumpen so groß wie eine Guave. Eine halbe Stunde lang blieb ich ausgestreckt auf dem Boden liegen. Dann wusch ich mich und fütterte Ricardo. Für mich selbst machte ich Fertignudeln mit extra viel Limette, mit Chips statt Tortillas und einer eiskalten Cola. Es war genau das Gegenteil von dem, was in der Anleitung empfohlen wurde: leichte Kost, Elektrolytgetränke und nichts, was den Magen reizt. Ich hielt mich nicht daran, vielleicht, weil ich wollte, dass die Geschichte schlecht ausging, mit mir im Krankenhaus zum Beispiel oder im Gefängnis, oder beides. Ich machte »Almost Famous« an und heulte mir wie immer die Augen aus dem Kopf. Die Krämpfe waren mal stärker, mal schwächer, und der Durchfall war nervig, aber auszuhalten. Meiner Abtreibung fehlte es eindeutig an Tragik. Ich hatte von starken Blutungen und grausamen Schmerzen gelesen, aber das hier war eher eine Menstruation mit Durchfall und Grippe als eine echte Tragödie, außerdem ärgerte es mich, dass mir ausgerechnet jetzt zum ersten Mal im Leben etwas gelang.

Ich schob mir die letzten vier Pillen unter die Zunge und wartete mit heimlicher Freude darauf, dass sie sich allmählich auflösten. Keine Übelkeit, kein Schüttelfrost, auch die Magenbeschwerden hatten nachgelassen. Vielleicht ein leichtes Fieber. Ich klickte auf »Knocked Up – Beim ersten Mal«, drehte mir einen Joint und machte mir eine Flasche Heineken auf. Rauchend und trinkend saß ich da. Ich musste lachen, als der Schmerz wiederkam und ich erneut diesen Drang verspürte, alles aus mir herauszupressen. Also ging ich ins Bad, setzte mich aufs Klo und presste. Weinrot floss es aus meiner Scheide, und mehrere faustgroße Klumpen kamen heraus.

Ich setzte mich auf den Boden und steckte die Hand in die Schüssel. Bald fand ich eine Hauttasche, so groß wie mein kleiner Finger, mit einem blass rosafarbenen Böhnchen darin. Erleichtert atmete ich auf und lächelte. Dann warf ich sie zurück ins Klo und drückte die Spülung.

Yuliana

Alles, was krass anfängt, hört auch krass auf. Das stammt aus einem Corrido und ist mein absoluter Lieblingsspruch, so was wie mein Lebensmotto. Aber sorry, du bist nicht hier, um dir Lebensweisheiten anzuhören. Du willst wissen, wie ich da hingekommen bin, wo ich heute bin. Also los.

Angefangen hat alles mit Regina. Ich hab sie in Guadalajara kennengelernt, wo wir beide auf die El Sagrado gingen. Mein Apá hatte mich und meine Brüder in die Hauptstadt von Jalisco geschickt. Zur Sicherheit. Meine Mom kam auch mit. Unser Haus stand in einer exklusiven und ziemlich nicen Wohnanlage, aber weit weg vom Zentrum, der eigentlichen Stadt, eher Richtung Zapopan. Regina wohnte im Viertel nebenan, wir waren also praktisch Nachbarinnen.

Ich hatte nie Freundinnen gehabt. Meine Kindheit habe ich in den Bergen verbracht. Da überwachte mein Alter seine Geschäfte, und wir wohnten im nächstgelegenen Dorf, einer kleinen Gemeinde mit dreitausendfünfhundert Einwohnern, gepflasterten Straßen und Ziegeldächern. Den Kindergarten, die Grundschule und die Secundaria hat alle mein Vater bezahlt. Genau wie die medizinische Versorgung. Außerdem hat er das Dorfzentrum schick gemacht und Stromleitungen verlegen lassen. Deshalb war er bei allen beliebt, und die Leute haben ihm die Soldaten vom Hals gehalten. Unser Haus stand ganz hinten auf unserer riesigen Ranch, und wir wurden von Privatlehrern unterrichtet. Mein Apá wollte uns beschützen, denn manche Leute wollen dich halt übelst fertigmachen, einfach nur so, weil sie Bock drauf haben. Uns in den Kindergarten oder die Grundschule im Dorf zu schicken, war ein Risiko, das er nicht eingehen wollte. In meiner Kindheit verbrachte ich meine Zeit also mit meinen Brüdern und unseren Tieren. Alle zwei Wochen kamen die Geschäftspartner meines Vaters vorbei. Sie brachten Musiker mit, schlachteten ein paar Schweine, und ich konnte endlich mal mit anderen Kindern abhängen. Das war immer ziemlich cool. Stell dir eine Riesentruppe Blagen vor, die mit richtig dicken Wummen auf Buchanan’s- und Moët-Flaschen schießen und ihre Pferde zum Tanzen bringen. Damals hatte ich einen Hengst namens El Pinto. Ich liebte es, mich auf seinen Rücken zu schwingen und ins Tal hinabzureiten. Dort erkundete ich das Ufer des nahe gelegenen Flusses, der in der Regenzeit gefährlich anschwoll, ließ El Pinto irgendwo stehen und ging schwimmen. Mein Apá hat mich jedes Mal heftigst zusammengeschissen, aber das Verbot ging einfach nicht in meinen Kopf rein. Wie auch? Mein Zuhause war von bewaffneten Männern umzingelt, natürlich habe ich mich da gefangen gefühlt, trotz des Spielzimmers mit Konsolen, Riesenbildschirmen, Pool und Bällebad. Es war ein beschissener goldener Käfig, und deshalb zog es mich immer wieder in die Berge.

Einmal hab ich im Fluss gebadet, und da ist eine Familie in ihrem Pick-up vorbeigekommen und hat mich auf ihr Wassermelonenfeld eingeladen. Ohne groß nachzudenken, bin ich mit und hab ihnen bei der Ernte geholfen. Dann haben wir Wassermelonen gefuttert und Tacos mit frittierter Schweineschwarte und selbst gemachter Salsa. Ein echt cooler Tag. Weil ich aber niemandem Bescheid gesagt hatte, sind meine Eltern krass ausgerastet und hätten fast das halbe Dorf abgefackelt. Zu Hause hab ich dann ordentlich Prügel kassiert.

Aber an die Gürtelhiebe gewöhnte man sich. Und ich zog trotzdem los. Irgendwann hat meine Mom meinem Vater klargemacht: »Die Katze lässt das Mausen nicht, das weißt du so gut wie ich. Solange wir in diesem gottverdammten Dorf vergammeln, wird deine Tochter sich weiter wie eine Wilde aufführen«, und mein Apá gab nach und schickte uns nach Guadalajara.

Dort steckten sie mich in lauter Eliteschulen. Zum Beispiel in die Sagrado Corazón de Jesús, also El Sagrado. Nur Mädchen, und zu allem Übel wurde der Laden von Nonnen geschmissen. Meine Mitschülerinnen waren blond, hatten ausländische Nachnamen und jede Menge Cash. Alle waren sie Töchter von Berühmtheiten oder Politikern. Ich hatte keinen Nerv dazu, mich mit ihnen anzufreunden. Sie waren mir zu arrogant und zu schlecht angezogen. Ich mochte sie nicht. Außerdem hatte ich keine Lust auf ihre Kleine-Mädchen-Gespräche. An bescheuerte Diskussionen über Schminke und Jungs war ich echt nicht gewöhnt. Wenn ich mit den Kindern der Geschäftspartner meines Apás unterwegs war, übten wir schießen, ritten um die Wette oder spielten Karten, der Einsatz natürlich in Dollar. Ich war die einzige Frau in der Runde, und sie konnten es nicht ertragen, dass ich meine Pferde schöner tanzen ließ und sie danach auch noch beim Kartenspielen abzog. Aber sie schluckten ihren Ärger herunter wie echte Männer. Manchmal zogen sie zwar eine beleidigte Fresse, aber sie hielten immer brav die Klappe. Nicht weil sie so gut erzogen waren, aber mit dem Teufel scherzt man nicht, wie es so schön heißt.

Was ich allerdings nie richtig hinbekam, war das Schießen. Ich hatte Schiss vor dem Knallen der Kugeln. Und einmal hab ich aus Versehen den Gärtner erwischt – fast hätte ich den armen Kerl gekillt. Danach durfte ich keine Waffe mehr anfassen, bekam aber mein eigenes Sicherheitskommando.

Das erste Jahr der Secundaria verbrachte ich auf der Colegio Español. Eine beschissene Zeit. Ich war wild und ungepflegt. Von Weiblichkeit keine Spur. Mein Look? Absolut gruselig: Stiefel, Jeans, goldbestickte Versace-Hemden. Und meine Klassenkameradinnen waren solche Bitches. Sie behandelten mich scheiße und machten mir das Leben schwer, wo es nur ging. Manchmal waren es unbedeutende Scherze, manchmal richtiges Mobbing. Wir Frauen können echt mies sein, das kannste mir glauben.

Nach dem ersten Schuljahr tat mir meine Mom den Gefallen, mich zum Sommerkurs Stil & Etikette anzumelden, wo mir alles Mögliche beigebracht wurde. Wie man sich kleidet, frisiert, schminkt, all so ’n Zeug. Danach wechselte ich aufs berühmt-berüchtigte El Sagrado. Und dort lernte ich dann Regina kennen.

An Halloween fiel sie mir zum ersten Mal auf. Alter, sie kam als Victoria-Secret’s-Model! In eine katholische Schule! Nur in BH, Slip und High Heels. An ihrem Rücken klebten Engelsflügel. »Sie ist die Tochter eines Kongressabgeordneten«, raunte mir eine Klassenkameradin zu. Ekel lag in ihrer Stimme. »Sieht geil aus«, antwortete ich. »Sei nicht peinlich, das ist doch voll ordinär«, gab sie zurück. Echt armselig. Die Alte war krass neidisch. Ich meinte nur: »So dicke Eierstöcke muss man erst mal haben.« Und von da an lächelte ich ihr zu und verteidigte sie, wenn die anderen sie dissten. Regina antwortete mir in ihrer heiseren und etwas versnobten Stimme: »Danke. Du bist ein Schatz.«

Ich selbst bin in der Schule ganz bestimmt nicht rumgelaufen und habe lauthals verkündet: Schaut her, ihr könnt mich alle mal, ich bin die Tochter von ’nem ultrakrassen Drogenboss! Diskret geht anders, aber ich bin immer noch eine Lady, die weiß, dass gewisse Regeln eingehalten werden müssen. Mein alter Herr und meine Paten hatten mir geraten, den Ball flach zu halten, und ich folge dem Rat von Älteren. Ihre Weisheit erlangen die Teufel schließlich durch ihre Jahre, nicht durch ihre Teufeleien. Also benutzte ich immer brav meine Schuluniform, den Rock bis über die Knie. Und, wie du siehst, trage ich Permanent-Make-up: Lidstrich, Augenbrauen und Lippen. Stark geschminkt habe ich mich nie, das wäre geschmacklos. Bestimmt waren es die Handtaschen, die mich verraten haben: Ich bin süchtig nach den besseren Marken. Mal nahm ich eine Ferragamo mit in die Schule, danach eine Hermès und am nächsten Tag eine von Chanel. Meine Mitschülerinnen spielten eher in der Liga Tous. Noch kenne ich mich nicht so gut aus mit Finanzen, ich bin ja noch im Studium, aber dafür braucht man keinen Taschenrechner. Wenn dein Vater sich nur eine Tous leisten kann und deine Klassenkameradin über dreißig Taschen hat, die alle fünfzigtausend Pesos oder mehr gekostet haben, dann bedeutet das wohl, dass der Vater dieser Klassenkameradin besser verdient als deiner. Und jeder weiß, dass das Verbrechen hierzulande lukrativer ist als alle Regierungsgeschäfte. Es war wohl eine logische Schlussfolgerung, und für die übernehme ich die volle Verantwortung. So abgeranzt wie die anderen Weiber wollte ich nämlich nicht rumlaufen. Andere behaupteten allerdings, sie sind durch mein Aussehen drauf gekommen, also dadurch, dass ich nicht blond bin. Oder weil ich ein Löwenbaby zu Hause hatte. Oder durch die Romain-Jerome-Uhr mit Originalteilen der Titanic an meinem Handgelenk.

Meine Haut ist hell, aber ich hab braune Augen und schwarzes Haar. Sie beschimpften mich als »Naca«, ein ungebildetes, stilloses Ding, dessen Familie eben erst zu Geld gekommen ist und nicht zur High Society gehört. Aber das stimmte nicht: Ich habe mich durchaus ins gemachte Nest gesetzt. Ein goldenes Nest, ach, was sage ich. Eins aus Diamanten. Seit den Neunzigern gehört das Unternehmen meines Vaters zu den profitabelsten der Welt. »Herkunft kann man nicht erkaufen«, mokierte sich eine. Deine beschissene Abstammung kannst du dir in den Arsch schieben, du dummes Stück Scheiße!

Mein Sicherheitskommando war wahrscheinlich auch verdächtig. Weil ich damals noch keinen Führerschein hatte, kam ich jeden Morgen in einem stinknormalen Chevrolet Silverado vorgefahren, mit einem Chauffeur und einem Bodyguard. Jede Zweite auf der El Sagrado hatte einen Leibwächter, aber anscheinend waren wieder mal nur meine irgendwie auffällig. Wegen ihrer Kleidung, meinte Regina. Meine Bodyguards waren noch von der alten Schule: Sie trugen Jeans, Stiefel aus Straußenleder und golddurchwebte Hemden von Versace. In meiner Schule waren sich also alle einig, dass mein alter Herr ein Narco war. Deshalb behandelten sie mich von oben herab, luden mich nicht zu ihren Partys ein, redeten nicht mal mit mir.