Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Impedimenta

- Sprache: Spanisch

Un alucinado viaje por los feroces años sesenta, la era de Woodstock y Altamont, de John Lennon y Charles Manson, visto a través de los ojos de un niño. Una alegoría caleidoscópica de América y un retrato profundamente íntimo de la relación de admiración y rencor entre un padre y un hijo. Fred (más conocido como "Freedom" para la gente del "movimiento") es el único hijo de Lenny Snyder, legendario activista, carismático líder intelectual e icono de la contracultura americana de los sesenta. Ahora, alcanzada la mediana edad, Fred descubre que no puede actuar como si su psicodélica infancia nunca hubiera existido. Su mente bulle de recuerdos: su niñez transcurrió entre protestas no violentas y campañas de resistencia armada, entre la brutalidad policial y el terrorismo doméstico. Una infancia salpicada de drogas, manifestaciones incendiarias, constantes cambios de domicilio huyendo de la pasma… Su viejo, Lenny Snyder, fue un profeta, un líder de personalidad magnética, un iluminado capaz de hipnotizar a las masas con sus eslóganes, un predicador del amor libre, un auténtico revolucionario. Un tipo capaz de nominar a un cerdo para presidente y de organizar una "protesta psíquica" con la que se proponían levantar los cimientos del Pentágono ocho metros sobre el suelo. Pero no supo conseguir el cariño de su hijo y su mujer, a los que siempre trató con desdén.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 649

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

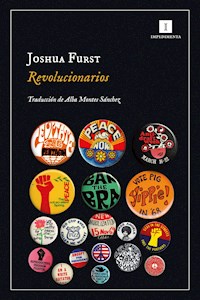

Revolucionarios

Joshua Furst

Traducción del inglés a cargo de

Un paseo salvaje a través del corazón de la contracultura americana. El testimonio de la revolución en los ojos de un niño criado a las faldas de la era hippie.

Una novela desbordante, poderosa, tan apasionante como el personaje de Lenny Snyder, el líder radical de los años sesenta.»

—Fran Hawthorne, New York Journal of Books

«Un retrato salvaje del Lower East Side en los años 60 y 70 desde la perspectiva de un entorno radical, pero también desde el ojo de un niño que lo vive al nivel de la calle.»

—The New York Times Book Review

Para Ernie y Vince

El revolucionario verdadero está

guiado por grandes sentimientos de amor.

ERNESTO «CHE» GUEVARA

En las primeras semanas después de las elecciones presidenciales de 2016, a medida que las corrientes progresistas de la cultura estadounidense comenzaban a organizarse para formar lo que vendría a llamarse The ResistanceTM, responsable de las protestas más multitudinarias y eficaces que se habían llevado a cabo contra el Gobierno de los Estados Unidos desde los estallidos de rebeldía de la década de 1960, la empresa audiovisual digital AlternaMania se puso en contacto conmigo con la idea de producir unos cuantos documentales cortos que acercaran las luchas de la era pasada a la ciudadanía socialmente comprometida de hoy en día. Les sugerí realizar una serie de entrevistas, que se intercalarían con imágenes históricas seleccionadas con el máximo cuidado, con el objetivo de evitar las típicas generalizaciones sobre los años sesenta y ofrecer un análisis más revelador de las vidas y las motivaciones de los individuos que, con sus acciones, influyeron de forma más dramática en la época.

De los muchos individuos y grupos merecedores de atención, el que más me interesaba era Lenny Snyder, un bufón radical que se hizo famoso por su papel en las protestas que tuvieron lugar en 1968 en Chicago, con motivo de la Convención del Partido Demócrata. Snyder se había suicidado en 1991, tras una larga batalla contra el trastorno bipolar que padecía. Su esposa, Susan, había muerto en 2004 de cáncer de ovarios. Su fiel compañera, Caroline Emerson, con la que había convivido durante los últimos dieciséis años de su vida, seguía viva, pero padecía demencia senil y la persona que la cuidaba rechazó mis peticiones de entrevistarla.

Esto dejaba como única posibilidad al hijo de Snyder, Freedom, que era conocido por proteger su intimidad con uñas y dientes y por su hostilidad a la fascinación de los periodistas hacia su padre. Había denunciado al menos a cuatro de ellos por calumniarlo en sus escritos sobre Lenny Snyder y su legado. En 2011, durante las manifestaciones de Occupy Wall Street, fue detenido por darles una paliza a dos manifestantes que lo habían abordado en el centro comercial Crossgates de Albany, con la esperanza de convencerlo para que diera un discurso en el parque Zuccotti. Posteriormente retiraron los cargos. Había vivido mayormente al margen de los medios y no tenía presencia alguna en las redes sociales. Cuando por fin lo localicé, me sorprendió averiguar que llevaba lo que parecía ser una vida tranquila y normal, ganándose el pan como instalador de aislamientos de fibra de vidrio y manitas ocasional en Troy, Nueva York.

Tras escribir innumerables correos a la dirección de AOL que tenía de Snyder solicitándole una entrevista, sin recibir respuesta alguna, conseguí, con grandes dificultades, obtener su número de teléfono y, para mi sorpresa, contestó cuando le llamé. Accedió a concederme una entrevista bajo ciertas condiciones, a saber: que fuera solo; que no le grabara en vídeo ni le fotografiara, aunque estaba dispuesto a permitirme hacer una grabación de audio si antes le dejaba inspeccionar mi equipo, y, la más importante de todas, que no intentara «contar[le] lo que la vida de Lenny significa [para mí]».

A aquellas alturas (abril de 2017), el proyecto de la serie documental de AlternaMania había quedado reducido, por razones tanto editoriales como económicas, a un puñado de breves biografías en formato de dibujos animados, aderezadas con citas de Noam Chomsky y Naomi Klein, que se difundirían a través de Facebook y Twitter. Las reflexiones de Freedom Snyder sobre la vida de su padre ya no resultaban necesarias. Pero, a pesar de todo, acepté sus condiciones y proseguí con mi plan de entrevistarlo.

Conduje hasta Troy un ventoso martes por la mañana, según lo acordado, con mi fiel grabadora Tascam DR-05. El hogar de Snyder, del que se enorgullece de ser propietario, es una modesta casa de madera compuesta de cuatro habitaciones y un ático, con musgo creciéndole entre las tejas. Al igual que las otras pocas casas que la rodean, tiene un aspecto más bien frágil, casi podría llamársela choza. Está construida sobre un terreno algo descuidado de un kilómetro cuadrado. El sendero que conducía al porche de la entrada estaba flanqueado por varias cajas de herramientas parcialmente cubiertas con lonas azules. Cuando llamé, le llevó tanto tiempo abrir la puerta que, de no ser por la vieja camioneta Ford aparcada junto a la casa, me habría marchado pensando que se había olvidado de nuestra cita. En su lugar, encendí la grabadora y esperé. Cuando abrió la puerta, sin camisa y descalzo, me di cuenta de que lo había despertado. Me invitó a pasar y me presentó a las dos mugrientas gallinas que tenía como mascotas.

Con sus ojos oscuros y hundidos y con su pelo como de lana de acero, Snyder guarda un parecido asombroso con su padre. Los roñosos vaqueros le colgaban de los huesos de la cadera. En el brazo izquierdo llevaba tatuadas unas bandas negras y lisas, como una sucesión de cintas de cuero que iban desde la muñeca hasta el bíceps.

Según me había indicado, en lugar de proyectar sobre él mi admiración por su padre, me limité a encender la grabadora y dejarle hablar. Y quizá por esa razón, al final de nuestra primera entrevista, se ofreció a concederme alguna más.

En el curso de los cinco meses siguientes, nos vimos otras tres veces. En esos encuentros, me dio la impresión de que alternaba entre la sinceridad y la hostilidad. A veces me parecía que modulaba el relato para aplacar o trastocar mis expectativas, enfatizando ciertos elementos para impactarme o seguirme la corriente. Había heredado el agudo ingenio de su padre, lo que él llamaba el «ilimitado talento para las gilipolleces» de Lenny. A veces las historias acudían a él por asociación de ideas; pero otras veces parecían ensayadas, demasiado adornadas, incluso contradictorias: historias relatadas en cientos de bares durante demasiadas décadas. Pero su deseo de ser comprendido resultaba palpable. Hubo ocasiones, especialmente a medida que avanzaban las entrevistas y me iba ganando su confianza, en que se despojó de todos los escudos, y entonces daba la sensación de estar enfrentándose a aspectos de su vida de los que nunca había hablado abiertamente con nadie.

Freedom Snyder tenía 49 años cuando lo entrevisté; la misma edad que Lenny cuando inició su lento descenso hacia la depresión final que lo llevaría, cinco años más tarde, a quitarse la vida. Mientras le oía hablar, a menudo me pregunté hasta qué punto ese hecho había influido en su decisión de sincerarse conmigo de aquella forma tan poco propia de él. Puede que yo llegara en el momento preciso, justo cuando, por motivos personales, necesitaba una excusa para enfrentarse a la vida y al legado de su padre. También es posible que me estuviera tomando el pelo, burlándose de mi idealismo. A veces daba la sensación de estar haciendo ambas cosas a la vez.

En cualquier caso, me siento agradecido de que me escogiera como testigo.

En la preparación de este manuscrito para su publicación, he seguido las normas que tradicionalmente se aplican a esta clase de relatos. He borrado, en la medida de lo posible, las huellas de mis intervenciones, con las que pretendía ayudar a Snyder a acceder a sus recuerdos. También he llevado a cabo una leve edición estilística, en aras del ritmo y de la coherencia, limando los titubeos iniciales y los tics verbales que inevitablemente surgen en el habla improvisada. Aun así, me he esforzado por no interferir en la textura del estilo oral de Snyder.

Por último, constituiría una negligencia por mi parte no agradecer a Ben Clague y a David Bradley su inestimable ayuda a la hora de editar y transcribir las horas y horas de grabaciones en sucio de mis entrevistas con Freedom Snyder. También he de dar las gracias a mi pareja, Kai, y a nuestros dos pitbulls, Hill y Bern, que nunca me han permitido caer en el desánimo, al contrario que los auténticos Hill y Bern, que sí lo hicieron. Este libro no existiría sin ellos. Gratias tibi.

C. C. CLAYTON

I

Voluntarios

Llámame Fred. No soporto que me llamen Freedom. Eso de ponerme «Libertad» de nombre es una gilipollez que se le ocurrió a Lenny para conseguir que la gente como tú no parase de hablar de él.

Y funcionó. ¿No? ¿O es que te has pegado la paliza de conducir hasta aquí con tu grabadora y tu mochila llena de buenas intenciones para escuchar historias mías? Yo solo soy el chaval. Lo que tú quieres es otra dosis de Lenny. Una ración más del carnaval de los sesenta. Toda esa música rebelde. Los estampados caseros en espiral, el amor libre y el asalto a las calles. Han pasado ya veintiocho años desde que murió y aún seguís sin tener suficiente.

Pues vale. Ha sido así durante toda mi vida. ¿Quién soy yo para juzgar?

A la edad que tengo ahora, Lenny ya había cambiado el mundo. O al menos eso es lo que él habría proclamado. ¿Y yo? Yo no soy más que un fulano que ha hecho un par de trabajos de carpintero. Que ha reformado un par de baños. Que ha sobrevivido escapando a todas las miradas. He llevado camisetas con frases mordaces y he reflexionado irónicamente sobre la mercantilización de la revolución, he trabajado en cafeterías y en librerías. Lo que hiciera falta. He timado y me han timado un par de veces. Me he escabullido y he sobrevivido. Si algo he aprendido de ser el hijo de Lenny Snyder es a salir del paso hasta el día siguiente, embaucando a la gente con gilipolleces.

Pero la verdad es que no tengo ni idea de nada.

Salvo de Lenny, supongo. De él sé mucho.

Sé que le fallé.

Pero él también me falló a mí.

¿Por qué? ¿Cómo?

Bueno, ¿por dónde empezamos? Por él, supongo. Lenny Snyder. El alfa. El omega.

Me parece que esto nos va a llevar un buen rato. ¿Quieres un café? Solo tengo instantáneo.

Si Lenny estuviera aquí, te diría que se fogueó como Viajero de la Libertad. Participó durante años en el movimiento por los derechos civiles. Aprendió tácticas de organización del mismísimo John Lewis. Al final, acabó recalando en Liberty House, la tienda de Bleecker Street donde el Comité Coordinador Estudiantil No Violento, el SNCC, vendía sus fruslerías. Se pasaba el día desempaquetando alfombras hechas a mano, pendientes de madera y muñecas de trapo con botones a modo de ojos. Reponiendo tarros de tomates verdes y mermelada de melocotón en conserva en los expositores. Aportando su granito de arena a la causa de los negros pobres de Mississippi a base de pregonar su mercancía entre el público comprometido y con mala conciencia de Nueva York. Pero estaba inquieto. Sentía que perdía el tiempo manteniéndose tan alejado de la acción. No era ya más que un dependiente bienintencionado que vendía souvenirs en pro de la causa.

Lenny te diría que algo se estaba cociendo en la ciudad. Que una nueva ráfaga de energía recorría las calles, arrastrando a su paso a la juventud estadounidense, a los chavales a los que nadie quería, a los chavales que habían perdido la fe en los dioses de sus padres, llevándolos por los puentes y a través de los túneles hasta la ciudad. Merodeaban por la tienda algo aturdidos, algo hambrientos. No muy seguros de la razón exacta por la que se encontraban allí. Se decidían por los caramelos, de menta o de café con leche. Tímidamente, calculaban su peso en la palma de la mano. Le preguntaban a Lenny el precio y, cuando este se lo decía, respondían «Mola» y fingían buscar otras opciones durante un minuto más antes de devolver los caramelos a la estantería. Sin decir una palabra, salían de allí arrastrando los pies y volvían a trompicones al Lower East Side, donde, temblando y muertos de hambre, se preguntarían en qué habían estado pensando cuando decidieron venir a la ciudad. Lenny miraba por la ventana, los observaba alejarse y pensaba: ¿Por qué estoy aquí dentro cuando debería estar ahí fuera? Al SNCC no le pasaría nada por quedarse sin un chaval judío como él que cobrara a los clientes y llevara los libros de contabilidad.

Lenny te diría que aquellos chicos no eran hippies. ¿Qué era un hippie? Él no se había inventado a los hippies aún. Esos no eran más que una panda de críos que se habían escapado de sus casas y que sintonizaban con las vibraciones cósmicas que flotaban en el aire. Tenían cartillas de reclutamiento que quemar e iban en busca de algo nuevo, fuera lo que fuera, una alternativa a las arenas movedizas del sudeste asiático en las que poco a poco se les iban hundiendo los tobillos, sin que nadie alcanzara a verlo. Pues bien, él sabía lo que buscaban. Ese «algo nuevo» era él. Dejó de cortarse el pelo. Se quitó la camisa Oxford y los pantalones de vestir, se enfundó en una camiseta y en unos vaqueros y cruzó la ciudad para unirse a la cultura juvenil.

Lenny te diría que la revolución necesitaba sus héroes. Y que él se limitó a responder a la llamada.

Se erigió en pícaro, en sátiro, en el gran dios Pan que danzaba sobre sus patas de cabra a través de la jungla del Lower East Side. Empleó todas sus habilidades organizativas para crear una sociedad nueva. Decía: Nunca te fíes de nadie mayor de treinta años. Decía: Hoy es el primer día del resto de tu vida. Decía: El Flower Power es el poder del pueblo. Libera tu mente y tu mundo seguirá ese mismo camino. La realidad es aquello que tú hagas de ella. La revolución está en tu mente. Sintonízate, colócate y abandónate. Todo debería ser gratis.

Y, atraídos por su mensaje, los jóvenes acudían a él sin cesar.

Cuando vio que tenían hambre, se las ingenió para hacer tratos con los viejos que regentaban los tugurios de la zona, polacos y portorriqueños y judíos que hablaban su idioma. Si me apartas un tanto por ciento del género, y a lo mejor un poco de aquella carne también, yo me encargaré de que estos melenudos no te saqueen el local. Todos los jueves preparaba un guiso y se lo servía a cualquiera que estuviera merodeando por Tompkins Square.

Cuando vio que no tenían donde dormir, les dijo: Venid a mí. Yo os diré dónde queda el sitio más cercano para echar el saco. Me los conozco todos. Conquistaremos este vecindario edificio por edificio.

Cuando vio que no tenían ropa ni zapatos ni nada de nada, forzó las puertas de un local vacío y las abrió de par en par. Allí acarreaba todo lo que encontraba por la calle —sillones, cómodas, pilas de libros viejos—, y lo complementaba con artículos más lujosos, chaquetas de ante, minifaldas, prendas de última moda que «liberaba» de la trasera de los camiones. Se colaba en Macy’s —por la entrada de servicio, en mitad de la noche—, cargaba los muebles de exposición desportillados de la temporada pasada que habían sido desechados por los grandes almacenes, los transportaba hasta Bleecker Street y los iba dejando sueltos por el mundo. Los chavales entraban y se paseaban por el local. «¿Qué vale esto?», preguntaban señalando un paraguas roto, una sartén maltrecha con el mango derretido o, los más atrevidos, una mesa de formica. Y Lenny les contestaba: «¿Lo quieres? Es tuyo. Lo único que tienes que hacer es dejar algo en su lugar. O no. Es gratis. En esta tienda todo es gratis». Un día apareció con un televisor en color último modelo, un trasto gigantesco encajado en su propio mueble que llevaba un tocadiscos de alta fidelidad incorporado en la tapa superior. De la gama más alta. Venía directo de los grandes almacenes S. Klein. Tenía hasta mando a distancia; así de ostentoso era. Lenny se había presentado allí el día anterior con su camioneta y le había contado al encargado la milonga de que el almacén solicitaba su devolución. Había salido de la tienda paseándose tranquilamente con el aparato en las manos. Lo colocó en el escaparate con un cartel pegado a la pantalla: TODO GRATIS. Los chavales entraban y salían llevándose lo que quisieran —botones desparejados, cómics, mocasines y botas—, pero por algún motivo nunca tocaban el televisor. Ni siquiera preguntaban por él. No eran capaces de dar el salto a la libertad total, aún no. Lenny iba tener que pelarse el culo para poder cambiar su marco de referencia.

Cuando vio que no tenían costo, empezó a hacerles porros. No se le podía poner precio a la nueva conciencia.

Cuando vio que querían escuchar música, asaltó el Fillmore East y les exigió que los espectáculos fueran gratuitos.

Cuando vio que habían enfermado de gonorrea, robó penicilina para ellos.

Cuando vio que muchos tenían tendencias suicidas, montó una línea telefónica de emergencia a la que podían llamar. Había un puñado de defensoras de causas perdidas a las que Lenny se follaba de vez en cuando que estaban dispuestas a trasnochar para disuadir a los chavales.

Cuando vio que la poli los detenía por merodear con intenciones delictivas, por ensuciar la vía pública, por mear contra un árbol, todo acusaciones falsas, como ocurre con la mayoría de los delitos en los Estados Unidos, presionó a las tiendas de discos y a los locales de accesorios para fumetas, los negocios que más se habían enriquecido a costa de los deseos de los chavales, hasta que crearon un fondo para pagar las fianzas. Sin intereses. Sin obligación de devolver el dinero. ¿Lo pilláis? Somos libres.

Organizó reuniones vecinales y formó comités. ¿Que el quiosco Gem Spa ha aumentado el precio de sus famosos batidos egg cream? Vamos a boicotearles. ¿Que la cafetería Leshko’s se niega a servirte si llevas el pelo largo? Vamos a hacer una sentada. ¿Que la poli del 6º distrito está volviendo a acosar a los portorriqueños? Vamos a enseñarles lo que se siente a esos hijos de puta.

Se agenció un mimeógrafo y empezó a imprimir panfletos a centenares. Se pasaba día y noche por las calles, repartiéndolos entre todos los que se cruzaban con él. Un chapucero cuadernillo grapado lleno de tácticas de supervivencia subversivas. Avisos a la vecindad. Dónde encontrar clínicas improvisadas y huertos de barrio. Este domingo se celebra una fiesta popular en la Calle 12. Atentos al tipo rubio del sombrero de fieltro rojo: va metiéndoles mano a las tías por St. Mark’s Place. La moneda islandesa de cinco aurar vale la octava parte de un centavo estadounidense. Tiene exactamente el mismo tamaño y pesa lo mismo que una moneda de veinticinco centavos. Consigue un puñado de ellas, ve a las máquinas expendedoras de la cafetería, mete las fichitas en los cacharros y date un banquete.

Cuando las calles necesitaban una limpieza porque el Ayuntamiento asignaba sus limitados recursos a los barrios con bulevares y viviendas de propietarios que sí pagaban impuestos, él y sus seguidores se disfrazaban de payasos, con toda la cara pintarrajeada y zapatos de la talla 59. Se pertrechaban con un montón de escobas de conserje y barrían las calles ellos mismos, amasando montañas de basura y citaciones judiciales por alteración del orden público al final de cada manzana.

Lenny se dedicaba a presionar y atosigar. Decía: Deja que esto se te deshaga en la lengua. Seré tu guía espiritual. Quedamos el sábado en la pradera de Central Park. Flotaremos por allí con alas de cartón piedra. Nos quitaremos la ropa, bailaremos y seremos felices y, a diferencia de este país de mierda, no conoceremos el pecado. Se le unieron diez mil personas en aquel viaje y, cuando llegaron, él señaló al cielo y diez mil flores llovieron sobre ellos. Y, durante un rato, durante unas cuantas horas en tecnicolor, todos se olvidaron de que iban a morir y de quiénes eran los que estaban intentando matarlos. La próxima vez se acordarían. Lenny se aseguraría de ello.

El amor estaba en el agua, en la tierra surcada de plomo, guiñando los ojos a través de las grietas de la calzada. Era imposible salir a la calle sin tropezarse con él. Las chicas se comportaban como los hombres, lo repartían gratis. Y él, cómo no, participó de la belleza de la creación. Conoció a mi madre en la tienda, un día en que ella dio marcha atrás a su camión hasta dejarlo frente a la misma puerta, abrió de par en par el remolque y soltó un centenar de pollos en la acera. Una tormenta de plumas. Una algarabía de chillidos entremezclados mientras los animales corrían por toda la calle en su frenesí por escapar de su encierro. Y allí estaba ella, con su figura de mujer fatal y su lenguaje corporal de guerrillera urbana. Con el pelo planchado, que le llegaba hasta el culo. Como si acabara de salir de las colinas de Cuba.

—Pero ¿qué es esto? —preguntó él.

—Animales de granja —fue su respuesta—. Vamos. El próximo cargamento es de cabras.

Luego, en la cabina de la camioneta, mientras salían de la ciudad, Lenny le preguntó:

—¿De qué va todo esto? ¿Cuál es tu gran idea? —Mi madre le recordaba a las chicas que había conocido en Brooklyn, muchísimo más duras que los chicos, ansiosas por divertirse sin complejos antes de someterse a la ortodoxia judía. Aquellas chicas que le habían enseñado a decir tacos y lo que de verdad significaba ser un macarra.

—Dale pescado a un hombre y lo alimentarás por un día —dijo ella—. Enséñale a pescar, y lo alimentarás para el resto de su vida. No hace mucho, Nueva York estaba abarrotado de animales de granja. Puede que la gente fuera pobre, pero no pasaba hambre. Recogían sus propios huevos y ordeñaban sus propias vacas. Lo que estamos haciendo ahora se llama repoblar.

—Me estás dejando alucinado —respondió él—. ¿Cómo te llamas, tía?

—Suzy Morgenstern. ¿Y a ti qué te importa?

Tenía un puntito marrón en el globo ocular izquierdo, un lunar líquido. La cosa más sexy que Lenny había visto en su vida.

Dos semanas más tarde —para entonces ya habían empezado a follar—, repitieron la jugada, esta vez con unos arbolitos jóvenes que liberaron del Van Cortlandt Park. Un proyecto de embellecimiento urbano. Coloca un árbol en mitad de la calle. Amontona tierra a su alrededor hasta que se mantenga en pie. Devuelve la jungla a la jungla de asfalto. Los hippies: ahora ya eran hippies, qué duda cabe, pero ¿qué quería decir eso? Quería decir personas sin limitaciones, que no necesitaban autoridad alguna, que solo se diferenciaban de los moteros en que sus caóticas aspiraciones se dirigían a Dios en vez de al diablo. El proyecto de reforestación de Lenny les pareció flipante. Cada vez que aparecía un árbol nuevo en la Avenida A o en la Calle 4 o en Delancey, los hippies surgían de la mugre para envolverlo en cintas de colores, como niños engalanados bailando en torno a la vara de la fiesta de los Mayos. Y aquello tenía la ventaja adicional de parar el tráfico.

Lenny te diría que se trataba de algo más que de juegos y diversión. Te diría que todo formaba parte de su plan desde el principio. El pueblo al poder.

Te recordaría que el país estaba en guerra. La gente vivía aterrada ante la posibilidad de que los llamaran a filas. Teníamos que enseñarles el jardín antes de que pudieran preguntar quién era su dueño. Quién, en justicia, debería serlo. Quién iba a cuidarlo mejor. Teníamos que darles esperanzas, ganarnos su confianza y educarlos. De ahí los espectáculos de marionetas y los mimos y los payasos. De ahí los submarinos amarillos gigantes. De ahí la pintura corporal y los collares de flores. De ahí las grandes fiestas psicodélicas y las celebraciones públicas del amor libre y de la marihuana. Entonces les decía: Oye, tú, mira, los viejos están todos pasmados. Bucea en sus almas. Tu madre. Tu padre. ¿Qué opinas de ellos? ¿Y de aquel tío trajeado que está leyendo The Wall Street Journal? ¿Y de los tipos que se reúnen en la sala de crisis de la Casa Blanca a idear nuevas estrategias para conseguir que te maten? ¿Qué crees que opinan ellos de ti? Lenny te diría que, desde el principio, su táctica había consistido en inyectar un espíritu activista en la cultura juvenil. Tenía treinta años, no era un niño ni mucho menos, para él pillarse un colocón y tocar los bongós en el parque era un trabajo, no una manera de pasar la tarde. Relaciones públicas. Un espectáculo que organizaba para cultivar la conciencia comunitaria entre aquellos a los que consideraba sus electores potenciales. Era un trabajo en toda regla, motivarlos y soltarlos a hacer de las suyas por toda la nación. Cuando no andaba por las calles, era porque estaba participando en una reunión en alguno de los cientos de puntos de encuentro desperdigados por toda la ciudad —el piso de algún viejo izquierdista incondicional o el sótano de una iglesia o las oficinas de la Federación Estadounidense del Trabajo o un aula abarrotada de esos cabrones inconsistentes de la asociación de Estudiantes por una Sociedad Democrática—, agazapado en una silla plegable, listo para saltar.

La gente que asistía a aquellas reuniones le tocaba mucho las narices. El moralismo. Los aires de superioridad. Los interminables debates ideológicos. Todo aquello lo sacaba de quicio. La vieja izquierda —y la nueva también— no era más que una pandilla de pedantes estúpidos. Macabeos, los llamaba. No tenían ningún sentido del humor. No reconocerían la alegría ni aunque les diera una patada en la boca. Y lo peor: eran muy aburridos. Un puñetero coñazo. Para decir algo que puede explicarse en tres palabras, tenían que largarse un discurso de dos horas y media. Le entraban ganas de encaramarse de un salto al ventilador del techo, ponerse a chillar como un mono aullador y callarles la boca de una puta vez. Le entraban ganas de tirarles la silla a la cabeza a sus líderes. De decirles: No paráis de dar la tabarra con la revolución, pero en realidad queréis más de lo mismo. Un pelotón de ingenuos y pacifistas fervientes dándose palmaditas en la espalda los unos a los otros. Hablando de empatía y de las lágrimas del mundo. Despertadme cuando hayáis terminado de cantar la «Kumbayá».

Él les enseñaría lo que era bueno. Él y su estrafalario ejército pondrían su revolución patas arriba.

Y así lo hicieron.

Pero primero había que celebrar el amor una vez más. Otra fiesta psicodélica en la pradera de Central Park. En esta ocasión, una boda. Mi madre y Lenny, dos judíos errantes ataviados con las mejores galas de su tribu. Túnicas arcaicas ribeteadas con hilos azules y dorados, recogidas en la cintura con cuerdas de cáñamo. Sandalias con cintas que se les enroscaban por las pantorrillas. El rabino, por cortesía del Ayuntamiento. No hay padrino ni dama de honor. Solo cuatro mil testigos puestos hasta arriba de ácido y un fotógrafo de la Associated Press. Es Semana Santa. Lenny le dice a la multitud allí congregada: «Actualmente vivimos en una cultura de la muerte. Necesitamos una nueva vida. Una nueva alianza. Necesitamos reafirmar lo posible. Necesitamos cortejar la transfiguración. Lo que quiero decir es: hagamos el amor, no la guerra». Él y mi madre se desataron las túnicas. Se lo dejaron todo al descubierto, cada centímetro de su piel. Se abrazaron y se tumbaron sobre la hierba y cometieron un gran acto transgresor de amor sexual allí mismo, ante la mirada de todo el mundo. Concibieron la nueva visión de la humanidad que, diez meses después, se transformaría en mí. Freedom: libertad. Fred para los amigos. Para Lenny, el chaval, a secas.

Entretanto, tenía que cambiar la conciencia de una generación entera.

Lenny te diría: Les mostramos a los más pusilánimes una visión del futuro y les dijimos: «Este podría ser tu presente. Lo único que te detiene eres tú mismo». Te diría: Les dijimos: «No seas esclavo del mortífero culto al dinero. Sal al exterior y respira aire fresco. ¿Quieres ver lo que hay en el corazón de los cambistas? Ven. Te lo enseñaré». Condujo a una pandilla de hippies desarrapados hasta el centro de la ciudad, hasta la Bolsa. «Vamos a visitarla. Vamos a observar a esos animales en su hábitat natural. —Entraron en fila como si fueran turistas y se reunieron en el balcón de los visitantes, desde donde se divisaba el parqué—. ¿Los veis ahí, hacinados en ese corral abarrotado? Fijaos en las correas que llevan atadas al cuello con nudos Windsor. En la algarabía de rugidos y ladridos que arman mientras se intercambian recibos de papel. ¿Captáis el olor de su miedo? Que no os quepa ninguna duda de que ellos huelen el vuestro. Tened piedad de ellos, porque no saben lo que hacen. Pero ¡un momento!» Se sacó del bolsillo un billete arrugado de un dólar, alargó la mano por encima de la barandilla del balcón y lo soltó. El billete aleteó y pirueteó como una mariposa. Planeó sobre el rebaño de agentes de bolsa. Pronto, uno de ellos lo vio. Luego otro. Entonces, un tercero lo agarró al vuelo. Lenny dejó caer un segundo billete. Le hizo una seña a mi madre, que tiró otro más. A aquellas alturas, ya eran unos cuantos los corredores de bolsa que se habían dado cuenta de lo que pasaba. A Lenny se le salían los ojos de las órbitas, llenos de una sorpresa fingida. Echó la cabeza hacia atrás, agitó su poderosa melena leonina y lanzó una socarrona risotada con el júbilo que le caracterizaba. «Dinero gratis», anunció mientras arrojaba otro puñado de billetes y contemplaba a los corredores de bolsa precipitándose a por ellos. Parecían niños en una cabalgata, con los brazos estirados y los rostros contorsionados por el esfuerzo que hacían para reprimir la emoción, gritándole con voces roncas al hombre de la carroza, que era quien decidía si les lanzaba o no caramelos. Cada dólar que caía provocaba una melé. Lenny se reía a carcajadas. «¿Os dais cuenta de a qué nos enfrentamos?» Sus amigos se unieron a la juerga. También ellos traían los bolsillos llenos. Cientos de billetes de un dólar. Y, al final, caían tantos y a tal velocidad que se montó una batalla campal, un mano a mano, un auténtico sálvese quien pueda. Nadie atendía ya a los paneles. Las operaciones bursátiles se detuvieron por completo. El mercado cerró. Porque ¿para qué comerciar con números y pujar por abstracciones cuando el dinero contante y sonante llueve del cielo? «Punto para la libertad —declaró Lenny ante la prensa que se congregó en Wall Street—. Y todo por un mísero dólar. Esa gente no son más que animales. He temido por mi vida.» Entonces se sacó el último billete del bolsillo, lo exhibió ante las cámaras y le prendió fuego.

La clave reside en perturbar la cotidianidad, te diría. Meamos en su territorio y lo proclamamos nuestro.

Había dejado de ser un «él». Ahora era un «ellos». Un «nosotros». Una tribu. Todos aquellos chavales que habían inundado el Lower East Side se engalanaban ahora con plumas y tocados. Sin jefes, solo guerreros. Sin poder central. Un «nosotros» contra el «ellos» que empleaba su dinero y su fuerza institucional, su policía de élite, sus fundaciones educativas, sus estructuras mediáticas y corporativas y sus ministerios para mandarnos al matadero de Vietnam, para meternos en chirona por dos porros de mierda, para fabricar bombas y compuestos químicos plasmáticos capaces de acabar con la mitad del Tercer Mundo, al tiempo que esclavizaban a nuestros propios hermanos y hermanas aquí mismo, y especialmente —¡qué casualidad!— a los negros, a quienes metían en guetos, para luego dar un paso atrás y quedarse de brazos cruzados contemplando cómo esos mismos guetos se consumían entre las llamas.

Te diría: Recogimos toda la basura del Lower East Side y la llevamos al Lincoln Center, donde van las élites a que les cuenten lo especiales que son. Mierda a cambio de mierda, decíamos mientras les llenábamos su preciosa fuente de los desechos de los pobres.

Te diría: Nos pusimos los uniformes de combate y marchamos hacia la zona central de Manhattan para jugar a capturar la bandera. Utilizaron las calles de la ciudad —sus rascacielos, sus plazas y sus camiones aparcados en doble fila— como campo de batalla, se escondieron detrás de las cabinas telefónicas y debajo de los bancos. Empuñando pistolas de juguete, trajeron la guerra a casa. Algunos de ellos luchaban por la bandera roja, blanca y azul. Otros por el Viet Cong. Alguien había instalado unos altavoces en el cruce de Park Avenue con la Calle 57. A la hora acordada, empezó a sonar la música, muy suave al principio —la Primavera apalache flotó por el desfiladero—; pero después fue aumentando de volumen y volviéndose más y más belicosa, con los exaltados acordes del poder imperial, Wagner y Dvořák y Carmina Burana, y de repente, cuando Lenny —su no-líder— les dio la señal, saltaron al tráfico, fingiendo que los taxis amarillos los atropellaban, resucitando las pantomimas de tortas y trastazos que habían ensayado en los primeros años de instituto para timar a la gente. Disparaban unos contra otros. Arrollaban a los transeúntes. Saltaban sobre los capós de los coches parados ante los semáforos en rojo y lanzaban globos llenos de sangre de vaca contra las limusinas. Cuando aquellos globos explotaban, tronco, lo salpicaban todo de sangre. Sangre que barnizaba las calles. Que se escurría por las alcantarillas. Cuando la poli llegó y empezó a abrir cabezas, la avenida se convirtió en un verdadero campo de batalla. Les dieron una buena paliza, pero, como buenos guerrilleros, se enorgullecían de ello, convencidos de que su derrota suponía una victoria.

Aquella fue la primera batalla. Vendrían más.

Pintaron una hoja de arce sobre el puesto de reclutamiento del Ejército en Times Square y, en ella, escribieron: «Canadá te necesita…¡para hacerte feliz y libre!».

Consiguieron un ladrillo de la mejor marihuana tailandesa y se pasaron toda la noche en vela liando unos porros impecables. Con la guía telefónica y un dardo —o al menos eso decían—, eligieron al azar a un millar de sus compatriotas y les enviaron por correo aquellos regalitos. Eran magnánimos, prepararon unas porciones generosas y no se reservaron más que una pequeña cantidad de la hierba para ellos. Dio la casualidad de que, entre los nombres elegidos aleatoriamente, se encontraban Peter Ingstrom, el jefe de Gabinete del alcalde Lindsay; su señoría el juez Benedict Fieldston, del 9º distrito; Aaron Lemoux, el hijo pródigo de Oliver Lemoux, presidente de la Standard Oil (enviaron el paquete al domicilio familiar de la Quinta Avenida, esquina con la Calle 81), y, dado que el mensaje no significaría nada si nadie lo escuchaba, Chet Huntley, el presentador de los informativos de la cadena NBC. Para asegurarse de que todas esas personas entendían lo que implicaba abrir aquellas misivas, Lenny metió en todos los paquetes una notita mecanografiada: «Felicidades, amigo. Ahora estás en posesión de un genuino cigarro de marihuana. ¡Disfrútalo! Quédatelo para ti solito o rúlalo entre tus amigos en la próxima cena que organices. Es tuyo y puedes hacer lo que quieras con él. Te sugerimos, sin embargo, que tengas en mente lo siguiente: el mero hecho de llevar este cigarro encima o mantenerlo guardado en tu casa constituye un delito grave en este país. Si un amable policía se da cuenta de que lo tienes en tu poder, se verá obligado a cumplir con su deber y encerrarte en chirona durante cinco años. ¡Bienvenido al otro lado de la ley! Estamos seguros de que te gustará tanto como a nosotros».

Ahora se veían como forajidos. Para probarlo, empezaron a hacerles jugarretas a los policías. Los llamaban «cerdos» y ejercían su libertad de expresión lanzando gruñidos porcinos cada vez que divisaban a uno. Arrojaban canicas por la calle cuando veían que iba a pasar la policía montada. Soltaban ratas que habían atrapado en sus respectivos apartamentos de alquiler por las salas de conferencias del hotel Hyatt o del Plaza, una alteración del orden público que a veces llegaba a mantener ocupada a la mitad del cuerpo de Policía. Hicieron estallar petardos gigantescos y bombas de humo en varias azoteas situadas estratégicamente por todo el Lower East Side y se dedicaron a contemplar a los cerdos —oinc, oinc— mientras estos pululaban confusos, pensando que todo el barrio había explotado. Y lo había hecho, aunque no físicamente. Las auténticas bombas habían estallado en las mentes de los jóvenes, y no solo allí, sino a lo largo y ancho de toda la gran nación estadounidense. Ahora había miles de ellos, millones. Aunque Lenny no los lideraba, lo seguían a dondequiera que fuera.

Por ejemplo, hasta Washington, a exorcizar a todos los espíritus malignos que acechaban por allí. Vestidas de druidas, chamanes, brujas y monjes, doscientas mil personas se pusieron a agitar los dedos por encima de sus cabezas recitando conjuros, salmodiando y dando vueltas al ritmo de la música que atronaba a sus espaldas. Cuando la Guardia Nacional les apuntó con sus rifles, les metieron flores en los cañones y luego pasaron por delante de ellos sin sufrir daño alguno. Hicieron el amor en la Explanada Nacional y despertaron a las efigies de piedra de los grandes líderes; las comisuras de los labios de Lincoln se curvaron visiblemente en una sonrisa y su bendición resonó por encima de la multitud. Levantaron la tapadera del edificio del Capitolio y, con la arrolladora fuerza de su amor, liberaron a todos los demonios alojados en su interior, que se elevaron hacia los cielos en un torbellino, en una vorágine de paz, en un anti-Apocalipsis. Despegaron el Pentágono de sus cimientos y lo hicieron levitar a siete metros sobre el suelo. ¡Cómo relucía! ¡Y qué inmundicia más repugnante supuraban sus tuberías! ¡Qué peste! Fue un espectáculo sobrecogedor, comentaría Lenny. Pero, tronco, ¡ocurrió de verdad! Yo lo vi con mis propios ojos.

Pocas semanas después, lo siguieron hasta las zonas residenciales de la ciudad para hacer las paces con el enemigo y conjurar el final de la guerra por arte de magia. Esta vez se dejaron de disfraces y, con el pelo peinado y las camisas planchadas, salieron a celebrarlo por las calles, silbando, riendo y bailando. Entregaron varios ejemplares de TheNew York Times a creativos de agencias de publicidad, a corredores de seguros, a chicos de los recados y a secretarias, todos aquellos cabezas cuadradas que recorrían a toda velocidad los tubos neumáticos del comercio; pero se trataba de su propia edición, totalmente idéntica a la original salvo por las palabras de la primera página y el titular de tres centímetros que la dominaba por encima del pliegue: JOHNSON ORDENA LA RETIRADA INCONDICIONAL DE VIETNAM. Oye, tío, ¿no te has enterado? Se ha acabado la guerra. Y, por una tarde, pareció que era verdad. La alegría se respiraba en el aire. Y el alivio, incluso entre aquellos estirados que jamás se atreverían a criticar al presidente.

Después siguieron a Lenny hasta la estación de Grand Central, el punto desde el que fluía la vida de la ciudad, que marcaba el ritmo de las empresas con sus horarios de trenes y que canalizaba a los currantes desde sus casas en Westchester hasta la terminal abarrotada y los escupía a la metrópolis, donde su tiempo ya no les pertenecía. Grand Central era el cuello del reloj de arena. Si lo rompían, quién sabía lo que podría desatarse: vientos antiguos que desperdigarían un millón de granos de arena por aquella tierra vasta, efervescente y superpoblada. Repartidos en pequeños grupos, que fueron creciendo hasta convertirse en compañías enteras, en batallones, su ejército de hippies se introdujo arrastrando los pies en el gran templo art déco consagrado al tiempo. Llevaban regalos atados con cuerdas y, a las cinco en punto de la tarde, desataron los paquetes, de los que salieron volando varios globos festivos; cada uno de ellos llevaba una pancarta con una palabra impresa: PAZ Y AMOR Y RISA Y FOLLAR, pero también GUERRA Y MATAR y MUERTE. Elige tu propio veneno. Llévatelo a casa.

Había otro globo más, mucho más grande que el resto. De él pendía un saco de tela, con los símbolos $$$ impresos encima, como si se tratase de una tira cómica hecha realidad. Cuando alguien conseguía tocarlo, y muchos lo intentaron, dejaba caer dinero de verdad. Aquello recordaba a lo que había ocurrido en la Bolsa, pero, esta vez, los billetes llovían sobre estadounidenses normales y decentes. La gente los cogía y los estudiaba. Se dieron cuenta de que había un mensaje impreso en letra pequeña en todos y cada uno de ellos: «Que disfrutes de este dinero gratuito. Ve a comprarte un helado. Mientras te lo comes, piensa en la suerte que tienes de que esto no sea napalm. Si lo fuera, estarías muerto».

Entraron más hippies en el vestíbulo, dando volteretas, corriendo más rápido que los viajeros. Acaparando todo el espacio disponible. Cantaban canciones. Salmodiaban mantras. Rasgueaban guitarras acústicas y comían bocadillos de pastrami. Se colocaban con maría o con ácido y contemplaban la danza de las constelaciones del techo. Susurraban secretitos en una esquina y alguien al otro lado de la sala los escuchaba y les respondía susurrando más secretitos. Se sentaban en las barandillas de las grandes escalinatas. Se inclinaban sobre los mostradores de los cajeros. Se encaramaban a la garita de información y, desde aquella atalaya, enviaban mensajes que rebotaban por todo el espacio: El tiempo es una ilusión. La poesía está en las calles. La mercancía es el opio del pueblo. El aburrimiento es contrarrevolucionario. El asfalto genera apatía. Todos somos indeseables. El tiempo es una ilusión. Volveremos a decirlo: el tiempo es una ilusión. Mata el tiempo. Mata el tiempo. Mata el tiempo. Y entonces alguien alargó la mano y arrancó las manecillas del famoso reloj que hay encima de la garita y los cerdos entraron en acción. Habían estado observándolo todo y esperando el momento propicio. Blandiendo las porras en el aire, avanzaron desde todos los frentes, cuatro nuevos muros de carne sonrosada, palpitante y peluda que acorralaban a Lenny y a su tribu. No tenían escapatoria. Hubo huesos rotos. Cabezas abiertas. Volvieron a darles una paliza de órdago, aún más intensa y dramática que la anterior.

Fue maravilloso, diría Lenny. Los polis divulgaron nuestro mensaje por nosotros.

También encabezó una marcha hasta Morningside Heights, para invadir la ciudadela de la colina donde la Universidad de Columbia protegía a sus alumnos de las crudas repercusiones de sus privilegios. Lenny se llevó a los estudiantes más jóvenes y modernos a hacer una visita guiada por el campus. «Aquí están los edificios que albergan los laboratorios científicos. Estudiantes de doctorado. Profesores titulares. Presentan solicitudes. La Facultad las aprueba, o no. A algunos de ellos se les concede un presupuesto para financiar sus experimentos. El dinero procede de subvenciones, y ahí es donde la cosa se pone interesante. ¿Quién le otorga estas subvenciones a la Facultad? ¿A que no lo adivináis? —Lenny está mascando chicle. Haciendo globos con él. Jugueteando con un yoyó amarillo translúcido que le ha comprado en el metro a un vendedor ambulante de camino a la universidad. Dentro del cacharro hay un cargador que gira cada vez que Lenny sacude el cordel, y el yoyó se ilumina como una caseta de feria—. Las compañías petroleras. Las farmacéuticas. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Como la Facultad quiere el dinero y los científicos quieren los laboratorios, las propuestas se ajustan a los deseos de estos benefactores. Aquel edificio de allí es donde se inventó el napalm. También el agente naranja. Los perros diabólicos. Usad la imaginación. Se os ocurra lo que se os ocurra, será mucho menos terrorífico que lo que en realidad se dedican a crear ahí dentro. ¿Acaso está bien esto? ¿Acaso es justo? ¿Os sorprende lo más mínimo? —Lenny lanza el yoyó arriba y abajo. Lo hace girar como las aspas de un molino—. Venga. Vamos a dar un paseo por Amsterdam Avenue. Veréis adónde va a parar realmente el dinero de vuestras matrículas. Mientras paseamos, os haré un examen sorpresa. A vosotros se os dan bien los exámenes, chavales. No me cabe duda. Tenéis energía. Ambición. Lo veo en vuestros ojos. Durante toda la vida, os habéis dedicado a estudiar el sistema para llegar a lo más alto. Y aquí estáis ahora, en una institución de educación superior de élite. Tengo curiosidad por saber lo que os enseñan. Así que decidme: ¿quién es el mayor terrateniente de la ciudad de Nueva York? No. No-no-no. Es la Iglesia católica. ¿Y el segundo? Exacto. Columbia. Una institución sin ánimo de lucro dedicada al bien común, por cierto, al menos según sus estatutos. —Durante todo este tiempo, ha tenido el chicle guardado en la mejilla para dejar la lengua libre y así poder dedicarse a perorar. Ahora lo moldea con los dientes hasta convertirlo en una pelota y, spuaj, lo escupe con magistral puntería contra un coche patrulla aparcado en doble fila delante de un bar. Mientras tanto, sigue dándole al yoyó—. ¿Veis aquel edificio de allí? —pregunta, apuntando con la barbilla a una fachada de ladrillo de cinco pisos que necesita urgentemente un lavado de cara—. Es propiedad de la Universidad. Y el siguiente también. Les pertenece toda la manzana. Todos y cada uno de los edificios que van desde aquí hasta la Calle 132 y más allá, hasta Frederick Douglass Boulevard. Desde fuera no tienen tan mal aspecto, pero entrad y ya veréis lo que os encontráis. Tampoco os resultaría tan difícil: las cerraduras están todas rotas. Algunos de sus apartamentos llevan dos años sin agua corriente. Hay familias de doce personas hacinadas en un mismo cuarto: tíos, tías, la abuela, la bisabuela, todos apretujados en cincuenta y seis metros cuadrados. Tienen que ir a suplicarle a Ernesto, el del restaurante chino-cubano, cada vez que necesitan cagar. A vuestra augusta institución de educación superior le importa una mierda la gente como ellos, al contrario que vosotros, sus niñitos mimados. Ellos son daños colaterales. Mercancía. Peones que pueden utilizar para subvencionar las verdes praderas de vuestro campus, las apasionadas conversaciones de vuestras clases, los canapés que sirven en las reuniones que se organizan para que conozcáis a los profesores y, por supuesto, los experimentos sulfurosos que se realizan en las entrañas del edificio del Departamento de Física. ¿Queréis saber cuánto os quiere Columbia? Vamos a atajar por entre estos edificios de viviendas subvencionadas en dirección a Columbus Circle. Ahí hay un parque. Canchas de baloncesto. Columpios para los niños. Un poco de césped donde la gente del barrio puede extender sus mantas para disfrutar de un pícnic. En verano, esa fuente de ahí rebosa de chiquillos negros y morenos que gritan mientras se salpican con el agua, felices de poder escapar por un momento al calor claustrofóbico de sus apartamentos. Es un parque agradable. No será el más bonito que hayáis visto, pero cumple su función. La pregunta que os hago es: ¿queréis que estos chiquillos sigan jugando en el parque? ¿Que sigan disfrutando del aire fresco? ¿Queréis que sepan lo que se siente al correr por una razón mejor que la de escapar de los cerdos? Ya lo suponía. Pues, veréis, la Universidad de Columbia no quiere. La Universidad de Columbia considera que esta gente no necesita su parquecillo de mierda. La Universidad de Columbia considera que tiene la responsabilidad de gastarse una millonada en construiros a vosotros un nuevo gimnasio en este mismo parque. Una piscina. Una sala de musculación. Canchas de balonmano. Todo lo que deseen vuestros corazoncitos. Quiere agradaros. Que estéis cómodos. Quiere que sepáis lo especiales que sois. Y, una vez que el gimnasio esté en pie, creedme, la Universidad de Columbia no le permitirá usarlo a nadie más que a vosotros. ¿Es eso justo? Le arrebatan su parque a esta gente y os lo entregan a vosotros, que ya tenéis tantas cosas. ¿Es eso justo? A mí tampoco me lo parece. ¿No estáis hartos de tantas mentiras y de tanta hipocresía? —Atrapó el yoyó en una cuna de cuerdas y lo dejó allí durante unos segundos dramáticos, girando inútilmente sin ningún lugar adonde ir—. La Universidad de Columbia os pertenece. ¿Qué pensáis que ocurriría si le dijerais al rector Kirk que os negáis a aprender las mentiras que os enseñan? —Muy suavemente, tiró del cordel y el yoyó rebotó y empezó a girar cada vez más rápido—. ¿Que os negáis a participar en el acoso a las personas que viven oprimidas por la Universidad? —Otro tirón. Otro rebote—. ¿Que sabéis lo que es la libertad, y que no es esto? —Otro tirón, esta vez tan fuerte que el yoyó salió disparado de su cuna y orbitó en torno al dedo al que estaba atado—. Liberemos a esta universidad de sus cadenas. —Hizo girar el yoyó más y más rápido hasta que, por fin, dobló una pierna, se arrodilló, estrelló la palma de la mano contra el suelo y aplastó el puñetero cacharro contra la acera—. Tengo allí mismo a un centenar de colegas que solo están esperando una señal para ayudaros a hacerlo.» Y, ¡oh, maravilla!, su ejército de hippies apareció detrás de una alambrada. Avanzaron con los puños en alto, el saludo revolucionario, lanzaron su peso contra la malla de metal y la empujaron y la agitaron hasta derribarla. Después continuaron la marcha, con los estudiantes y Lenny a su lado, colina arriba, hasta el campus. A cada paso se les unían más y más estudiantes y, cuando llegaron a la Biblioteca Low, donde se encontraban las oficinas del Rectorado, la invadieron y echaron a todo el mundo, a cualquiera que se opusiera a lo que estaban haciendo, a todos a los que tal vez simplemente les diera igual. Atrancaron las puertas. Acamparon y proclamaron que la Universidad ya era libre. La liberaron y ocuparon sus instalaciones durante seis días, hasta que los cerdos entraron al paso de la oca y volvieron a mostrar a las buenas gentes de esta gran nación la fuerza bruta que su Gobierno y sus intereses económicos estaban dispuestos a desplegar contra cualquiera, incluidos sus hijos, que se atreviera a preguntar qué cojones estaba pasando.

Lenny te diría: Con cada pérdida, nuestro ejército aumentaba. Teníamos al país entero de nuestro lado, contra la guerra. Contra los cerdos y sus métodos cochinos y crueles. Cuando la prensa le preguntaba: «Bueno, ¿pero cuál es la causa por la que luchas?», él respondía: «¿Luchar? ¿Quién lucha? Nosotros no luchamos. Nosotros paceamos. —Y, como para entonces yo ya había nacido, alzaba mi cuerpo palpitante ante las cámaras y decía—: Paceamos por la libertad».

Y la libertad tomó la forma de un montón de chavales quitándose la ropa por doquier y coloreándose la piel con pintura fosforescente azul, verde, rosa y amarilla. Roja y negra. Tomando LSD. Fumando marihuana. Avanzando hacia la luz para exhibir sus lealtades en todo su esplendor.

Lenny te recordaría: En esa época, quitaban de en medio a todo aquel que asumiera el liderazgo. Martin Luther King. Malcolm X. Bobby Kennedy. Todos asesinados.

Y te repetiría: Yo nunca asumí ningún liderazgo. Yo solo escuchaba. A veces hacía sugerencias. Pero, la mayor parte del tiempo, me limitaba a dejarme llevar por las vibraciones que flotaban en el aire.

No es mi culpa, diría, que fuera yo quien tenía las mejores ideas.

Extendió su mensaje por todas partes. Los días son oscuros. La muerte planea sobre nosotros por doquier. ¡Pues vamos a celebrarlo! Organizaremos un festival de la vida. Música gratis. Drogas gratis. Amor libre. Vida libre. ¡Yippie! Nos vemos en Chicago. Aquella semana se celebraba en la ciudad otro festival que competiría con el suyo: la convención política de los demócratas, el partido que había desencadenado aquella ola de muerte por toda la nación y también en Vietnam, que nos había dejado en herencia todo aquel miedo y todo aquel odio. El partido que te tomaba las medidas, que te confeccionaba un uniforme y te mandaba a ver mundo, a sabiendas de que nunca volverías. «Ellos estarán allí —dijo Lenny— y nosotros también. ¿A qué fiesta prefieres ir? ¿No te decides? Te aseguro que al final de la semana ya te habrás decidido.»

Ya casi había llegado el alba. Lenny lo notaba en la sangre, en las tripas y en los huevos. Esta batalla sería la definitiva. Él lo sabía, sus amigos lo sabían, el país entero lo sabía. Y confiaba en que ya la habían ganado. Lo había visto en sueños: sus tropas alineadas, las manos sobre los hombros, dando vueltas como dragones chinos. Formarían círculos, tocarían tambores y rotarían como místicos sufíes. Quemarían tanto incienso que su aroma recorrería los mil seiscientos kilómetros que los separaban del Monte Rushmore. Y aquello solo sería el principio. A escondidas, echarían ácido en el agua y drogarían a todo el mundo. Rellenarían sus pistolas de agua con LACE, una sustancia secreta que brillaba sobre la piel, penetraba en los poros y encendía todo aquello que tocaba. Visiones de la ciudad entera desnudándose y uniéndose a la orgía; la piel flácida de las ancianas apretujada contra la dulce carne juvenil; hombres con manchas de vejez columpiando a pajarillos alegres sobre sus rodillas arrugadas, riendo y besuqueándose, dejando sus partes nobles en libertad; hasta los cerdos se abrazarían unos a otros, acariciándose las pollas mutuamente, como fantaseaban en secreto desde hacía tanto tiempo. Elegirían a su propio candidato a presidente de los Estados Unidos, una vaca, un pollo, o quizá un cerdo, y aquel candidato derrotaría en las elecciones a cualquier otro cabrón que se presentara por cualquiera de los dos partidos.

Las tácticas eran las siguientes, te diría él: Sé libre. Diviértete. Di no al miedo. La estrategia exigía una respuesta policial. Los cerdos verían el amor que compartimos y nuestra paz sobrepasaría su entendimiento, provocando un cortocircuito en sus cerebros. Se alzarían. Se les iría la mano. Nos masacrarían. Puede que alguno de nosotros llegara incluso a morir.

Los ingenuos y los pacifistas también tenían pensado asistir, corriendo de acá para allá con esas pancartitas tan monas, tratando de mostrarse razonables y dignos en su disenso. Ya verán, diría Lenny. Ya se darán cuenta de los límites de sus buenas intenciones. Podían desear que las cosas fueran de otro modo, pero, cuando el alcalde Daley soltase a sus cerdos contra ellos, cuando las porras empezaran a volar por los aires como lo habían hecho en Washington, en Park Avenue, en Grand Central, en Columbia y en tantos otros lugares, se darían cuenta de lo absurda que era su querida racionalidad. Sus cabezas acabarían cubiertas de sangre, exactamente igual que la de Lenny.

Y así fue. Y sí, se dieron cuenta. Todo sucedió como había predicho.

Cuando la juventud de la nación contempló a sus hermanos y hermanas siendo apaleados por los cerdos una noche tras otra, cuando observaron cómo los políticos hacían muecas de desagrado al vernos devolver las patadas, todos aquellos jóvenes cayeron en la cuenta de que ellos eran nosotros, de que nosotros éramos ellos y de que su única posibilidad de sobrevivir consistía en unírsenos en las barricadas. Eso es lo que Lenny diría.

Chicago lo hizo famoso, llevó su mala fama de una costa a la otra del país. Él estaba siempre ahí —dondequiera que hubiese una cámara—, con sus ocurrencias constantes, sus volteretas, sus camisas de contrabando confeccionadas con banderas de los Estados Unidos. Es el Sid Caesar de la contracultura, decían los viejos. Podrás sacar al judío del circuito cómico de los hoteles de las montañas de Catskill, pero nunca conseguirás quitarle los dejes que aprendió sobre las tablas.

Una noche, los cerdos le arrancaron la camisa de la bandera directamente del cuerpo. Le dieron una paliza bestial. Le rompieron tres costillas. Se quedó sin un diente. «Lamento no tener más que una camisa que dar por mi país», dijo Lenny con la sangre chorreándole por la barbilla. Sonrió a las cámaras y levantó dos dedos, en un signo de gloriosa victoria militar que, al darle la vuelta, significaba «que te jodan» en algunas partes del mundo y que, en un hábil acto de apropiación, él y sus compinches habían convertido en símbolo universal de resistencia al espíritu marcial que inicialmente celebraba.

Lo único que quedaba por hacer era organizar un último festival psicodélico. Invadieron la granja de un pobre diablo al pie de las montañas de Catskill. La liberaron. Quinientas mil personas acudieron desde todos los rincones de la nación apaleada. Tres días que fueron toda una celebración de la música y del amor. Se engendraron niños. El agua se convirtió en vino. Nuevas visiones del futuro aletearon en la brisa. Y los cerdos, inferiores en número, no osaron acercarse esta vez. Y nadie se tomó el ácido marrón. Y aquello fue bautizado como Woodstock, y, desde entonces y para siempre, los que estuvieron presentes —o los que desearían haberlo estado— en aquella encarnación trascendente de la armonía sin leyes y del amor efervescente serían conocidos como la Nación Woodstock.

Lenny te diría: ¿Sabes por qué me empujaron a la clandestinidad? No tienes más que ver todo lo que conseguí. Basándose en sus sueños, había creado una nueva sociedad. Era imposible que le permitieran vivir en libertad después de aquello.

Por si te interesa, todo esto es lo que te diría él. Y algunas cosas son verdad, pero muchas otras no lo son. La mayoría no es más que lo que a él le gustaría creer. Su locura particular exhibida en público.

Mira, voy a contarte una historia sobre mí. Se trata de una especie de anécdota familiar.

Era mayo de 1970. Todo el mundo quería acercarse a Lenny, o bien para unirse al movimiento, o bien para arrimarse al ascua de su fama…, o bien para romperle de un puñetazo las enormes narices de judío. Llevaba ya un tiempo volando por todo el país —dando conferencias y visitando los círculos izquierdistas—, yendo a todos los lugares a los que le dejaban pasar, llegando a colarse en los estados en los que le habían prohibido la entrada, donde había causado tales altercados y donde había montado tal espectáculo al ser detenido que los requisitos de su libertad condicional estipulaban que nunca podría volver a poner los pies allí. A veces, creyendo que iba a uno donde no tenía antecedentes y en el que podría entrar de forma legal, se encontraba con que la asamblea legislativa del estado había convocado una sesión extraordinaria y había trabajado la noche entera para prohibir su presencia de forma preventiva.