11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

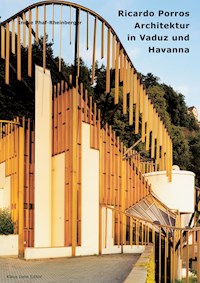

Ricardo Porro zählt zu den renommiertesten Architekten Kubas. Berühmt wurde er durch die Errichtung der Kunstschule in Havanna, die er zusammen mit zwei Kollegen plante und gestaltete. Als architektonische Sensation, von der man sich gewissermassen bis heute noch nicht erholte, hat Porro 1974 in Vaduz das sog. Centrum für Kunst errichtet - ein privat finanziertes Gebäude, das sich durch seine filigrane, lichtdurchflutete und gleichsam schwebende Architektur auszeichnet. Bislang leider noch nicht realisiert werden konnten Pläne Ricardo Porros für ein Jugendzentrum in Liechtenstein. Weitere Bauten von Porro ausserhalb Kubas finden sich beispielsweise in Paris, wo Porro heute lebt. Das vorliegende Buch ist die erste deutschsprachige Monographie über den Architekten und bildenden Künstler Ricardo Porro, dessen Entdeckung in Europa noch aussteht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 145

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Ein Spaziergang durch Vaduz

Die Geschichte des Beckagässle

»Das Buch als Kunst«, Vaduz 1968

Das Centrum für Kunst, Vaduz 1974

Der Cubanacán-Komplex, Havanna 1961-1965

Leitfäden zum Verständnis von Ricardo Porros Kulturverständnis

Havanna und Vaduz als Kulturräume (mit Fragmenten aus Briefen von Lezama Lima an Robert Altmann)

Dokumente zum Weiterlesen

Nancy Morejón: »Ricardo Porro: Zwischen dem Laub und dem Raum von Cubanacán«

Hans Jörg Rheinberger: Poetische Zuschreibungen

Vita Ricardo Porros

Bibliographie

Register

Dank

Ricardo Porro in seinem Pariser Büro

Einleitung

Dieses Buch ist ein Buch über Ricardo Porro, den Architekten, Kunsthandwerker, Bildhauer und Maler. Porro hat in Vaduz und in Havanna Gebäude entworfen und gebaut, die als kulturelle Treffpunkte konzipiert waren. Er sieht diese Projekte als etwas Besonderes an, als eine zusammenhängende und zirkuläre Bewegung in seiner künstlerischen Entwicklung.

Mit dem Auftrag zum Bau eines Kunstschulen-Komplexes in Havanna, 1961-1965, den Porro zusammen mit Roberto Gottardi und Vittorio Garatti ausführte, fand er einen eigenen Stil, der mit der Hoffnung auf einen gesellschaftlichen Neuanfang in Kuba verbunden war. Und mit dem Centrum für Kunst in Vaduz, das zwischen 1970 und 1974 entstanden ist, hat dieser »Porro-Stil« sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen in Europa auseinandergesetzt.

Im Buch I grandi architetti del Novecento (1999) charakterisiert Paolo Portoghesi Ricardo Porro als »einen der bedeutsamen ›Isolierten‹ dieses Jahrhunderts, weil man über ihn nicht reden kann, ohne zu betonen, dass er in den ersten Jahren des Regimes von Fidel Castro allgemein als ›die grosse Hoffnung‹ der sozialistischen Architektur in der Welt galt«. Damit weist Portoghesi auf den weltweiten Erfolg hin, den Porro mit seinem Kunstschulen-Komplex in Havanna erzielt hat. Porro übersiedelte 1966 nach Paris und ist heute ein vielbeschäftigter Architekt in Frank reich. Dieser Erfolg hat jedoch auf sich warten lassen. Von 1966 bis 1990 hat Porro nur ein Projekt realisieren können, das Centrum für Kunst in Vaduz. Für Ricardo Porro brachte dieser Auftrag nach seinen kubanischen Erfahrungen erstmals die Auseinandersetzung mit einer für ihn ganz neuen Dimension mit sich, nämlich der einer spezifisch europäischen Landschaft.

Die Periode der 1960er und 1970er Jahre, in denen Porro in Vaduz und in Havanna baute, steht in diesem Buch im Mittelpunkt. Es geht dabei nicht um eine technische Darstellung von Porros Bauweise. Ich möchte vielmehr den Motiven und Einflüssen, die Porro bei seinen Entwürfen begleitet haben, auf den Grund gehen.

Als Porro 1966 in Paris eintraf, begegnete er dort Robert Altmann, der einen doppelten Wohnsitz hat: in Paris und Vaduz. Altmann lud Porro 1968 nach Liechtenstein ein. Aus dieser Begegnung entstand der Plan zum Bau eines Centrums für Kunst, das am 10. August 1974 offiziell eröffnet wurde.

Interessanterweise ist dieses Centrum für Kunst in Vaduz zwar nicht unbeachtet geblieben, jedoch viel weniger bekannt geworden als die Kunstschulen in Havanna. Ich werde deshalb zuerst auf das Umfeld der Entstehung des Centrums in Vaduz eingehen und es im Rahmen der kulturhistorischen Entwicklung Liechtensteins beleuchten. Anschliessend werden die Ereignisse um Porro in Havanna dargestellt. Seit 1996 ist Porro wieder mindestens einmal pro Jahr in dieser Stadt, die ihn prägte, zu Besuch.

In den letzten zwei Kapiteln geht es um die Bedeutung von Ricardo Porros Bauten in Havanna und Vaduz als zwei sehr unterschiedlichen Kulturräumen.

Im Anhang des Buches gibt eine Dokumentation Aufschluss über einige kulturelle Hintergründe im jeweiligen lokalen Umfeld.

Weil für das Centrum für Kunst in Vaduz verschiedene Schreibweisen existieren, werde ich in den Zitaten immer die Version wiedergeben, die im Originaltext zu finden ist. Das Gleiche gilt für das Beckagässle, das im Liechtensteiner Namenbuch als Beckagässli eingetragen ist.

Ineke Phaf-Rheinberger

Ein Spaziergang durch Vaduz

Es war einmal … ein Reisender, der beim Rathaus in Vaduz ankam. Man schrieb das Jahr 1999, und es war Sommer.

So könnte ein Reisebuch über Liechtenstein anfangen. Viele Touristen kommen jährlich nach Vaduz, steigen auf dem Parkplatz aus und laufen anschliessend durch das Dorf. Wenn sie z. B. am Rathausplatz den Altenbach hochgehen, bis zum Bäcker Dörig, nähern sie sich dem Wald am Berg. Weiter oben steht das Schloss, ein Markenzeichen Liechtensteins, das auf unzähligen Postkarten und Briefmarken zu finden ist. Die Häuser links und rechts vom Altenbach sind solide, eckig und unauffällig. Beim Weitergehen entdeckt man jedoch etwas Ungewöhnliches. Ein goldfarbener Schimmer bewegt sich zwischen den Bäumen und gegen den Wald hinauf.

Beim Bäcker angekommen, trifft man gleich rechts auf das Beckagässle Nr. 10, ein altes Haus mit einem Turm. Neben diesem Haus gibt es einen Parkplatz, von dem aus man den mit lamellenförmigen goldenen Metallelementen umhängten Bau gut sehen kann. Das Material, die Konstruktion, der Umriss und die Lichtverhältnisse fügen sich fliessend in die Landschaft ein. Die Gartenterrassen links markieren die Grenze zum Haldenweg, und rechts bleibt der Blick auf das Schloss erhalten, jetzt etwas nach hinten verschoben. Die Goldbögen könnten mit ihren geschwungenen Linien Teile der Baumkronen sein. Folgt man dem kleinen Pfad hinter der zweiten Terrassenmauer nach oben, dann kann man hinunter ins Tal und über Vaduz und den Rhein hinweg bis zu den gegenüberliegenden Bergen in die Schweiz schauen.

Geht man unten im Beckagässle einige Schritte weiter, dann gelangt man zum Eingang dieses imposanten Gebäudes mit der Hausnummer 8. Hier befindet sich eine Treppe mit folgendem Schriftzug an der Mauer: Centrum für Kunst / Centre d’Art et Communication / Center for Art and Communication.

Wenn man vor diesem grosszügigen Haupteingang steht und nach oben blickt, sieht man die geraden Wandflächen hoch in den Himmel ragen. Die goldfarbenen Schmuckteile wirken wie flatternde Verzierungen eines fliegenden Objekts. Es tun sich Perspektiven von Weite und Unbegrenztheit auf. Die Wände des Gebäudes werden unterbrochen durch hohe schmale Fenster mit Goldglanz.

Beckagässle vom Altenbach aus gesehen

Im Innern des Centrums für Kunst befindet sich ein Gehweg mit runden Laufgängen: Er schraubt sich unter dem schrägen schwarzen Dacheinlass in die Höhe und steht wie eine Spirale im Raum.

Schwarz, Weiss und Gold – überall verschiedene Fensteröffnungen nach draussen. Man hat das Gefühl, dass die Raumwirkung zwar Schutz, jedoch keineswegs den Eindruck von Abgeschlossenheit und Isolation vermittelt. Um die Spirale herum drapieren sich Gänge und Ebenen. Viele weisse Wände finden sich hier. Viel Licht und viele Fenster. Viel Schwarz, Weiss und Gold – kaum andere Farben. Viel Ausstrahlung und Anregung, um auf diesen Flächen eigene Wege zu gehen.

Ansichten Beckägässle Nr. 8

Der Architekt als Fotograf – aus Ricardo Porros Fotoalbum

Der Bauherr als Fotograf – aus Robert Altmanns Fotoalbum

Die Geschichte des Beckagässle

Auf dem Stadtplan von Vaduz ist das Beckagässle leicht zu erkennen. Es ist Teil eines Strassendreiecks, das sich links unterhalb des Schlosses befindet. Kommt man vom Altenbach hoch, so geht man am Ende der Strasse rechts in das Beckagässle, läuft es zuerst hinauf und anschliessend wieder hinunter, so dass man wieder zurück ins Städtle gelangt.

Ausschnitt aus: Orientierungsplan Gemeinde Vaduz, 1992

Beckagässle Nr. 10 in den 1960er Jahren

Das Beckagässle heisst nach dem Bäcker, der dort seit der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert seine Bäckerei mit Laden gehabt hat (heute Bäcker Dörig, vor ihm Bäcker Wolf und davor der Engelwirt Seger, vgl. Liechtensteiner Namenbuch). Zu Anfang des letzten Jahrhunderts wohnte im Beckagässle Nr. 10 der Künstler Ferdinand Nigg (1865-1949), der sich von Egon Rheinberger (1870-1936) einen Flügel mit einem turmförmigen Erker anbauen liess. Egon Rheinberger liebte die Ästhetik und Architektur der mittelalterlichen Schlösser. Liechtenstein verdankt ihm z. B. den Wiederaufbau der damaligen Ruine Schloss Gutenberg in Balzers, den Turm des Roten Hauses und die Kapelle im Steg. In den 1920er Jahren verkaufte Nigg sein Haus an einen deutschen Kaufmann, der 1925 eine Garage anbaute (heute Beckagässle Nr. 12). 1948 erwarb die Familie Altmann, die in Liechtenstein ansässig geworden war, das Areal. Robert Altmann beschreibt in seinen Memoiren, wie seine Eltern im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs zuerst von Hamburg nach Paris und danach von Paris nach Liechtenstein auswanderten. Dieser Schicksalsweg ist untrennbar mit ihrer jüdischen Herkunft verbunden. Robert Altmann, ihr Sohn, kam damals nicht mit nach Vaduz, sondern wanderte über Paris und Genf nach Havanna aus. Dort lernte er seine Frau Hortensia Acosta kennen, und dort in Kuba wurden auch seine zwei Söhne geboren.

1949 kehrte Robert Altmann mit seiner Familie aus Kuba zurück nach Europa. Er lebt seitdem abwechselnd in Paris und im Beckagässle Nr. 10 in Vaduz. Trotz seines eigentlichen Berufs als Finanzexperte liegt sein grösstes Interesse bei den bildenden Künsten. Er hat in Havanna viele Freundschaften mit Künstlern geschlossen und vermutlich schon damals angefangen, eine Kunstsammlung aufzubauen, die er später ständig erweiterte. Viele seiner Pariser Freunde gehörten der surrealistischen Bewegung an oder standen ihr nahe und hielten sich in diesen Kreisen auf. Dies zeigt sich an der Ausgabe Portfolio I, mit der Altmann 1947 in New York den Brunidor Verlag für bibliophile Bücher gründete, also für Bücher, die als solche selbst ein Kunstwerk darstellen. Das Gesamtverzeichnis dieses Verlags enthält zahlreiche Namen von angesehenen Malern und Schriftstellern.

Die enge Verbindung von Robert Altmann zu Kuba kommt im Beckagässle Nr. 8 ganz deutlich zum Tragen. In seinem Auftrag baute Ricardo Porro hier ein Bürohaus mit Galerie.

Die zwei sich daran anschliessenden Häuser des Beckagässles beherbergten am Ende des 19. Jahrhunderts gemeinnützige Einrichtungen. Ihr Architekt oder Bauherr ist nicht bekannt. Bei Nr. 6 handelt es sich um die ehemalige Sennerei, die Vaduz mit Milch und Butter belieferte. Nr. 4 war das Spritzenhaus der Feuerwehr, das vermutlich gleichzeitig mit der Sennerei fertiggestellt wurde.

Nach der Abzweigung, an der der Haldenweg links hochgeht, trifft man dann auf das letzte Haus der Strasse, das Beckagässle Nr. 2. Als das Ärzte-Ehepaar Brigitte und Rudolf Rheinberger 1954 das Anwesen kaufte, liess es – wie zu jener Zeit üblich – das Bauernhaus, um das herum noch Hühner am Hang gehalten wurden, abreissen. Der Architekt Hans Rheinberger (1911-1980) wurde mit dem Bau eines Wohnhauses samt Praxis beauftragt, das etwas weiter oben als das frühere Haus stehen sollte. Der Architekt entwarf dieses Haus im Stil seiner Lehrer an der Technischen Hochschule in Stuttgart, Paul Schmidthenner und Paul Bonatz.

Ansichten Beckägässle Nr. 8

Es ist schwierig einzuschätzen, seit wann genau das Beckagässle bebaut ist. Auf alten Stichen oder Aquarellen ist es nicht zu sehen, weil es etwas versteckt zwischen den beliebtesten Ansichten – dem Schloss, dem Städtle und der Herrengasse – liegt. Bewohner haben jedoch berichtet, dass sich alte Balken oder Scherben gefunden haben, die mindestens bis ins 16. Jahrhundert zurückweisen. Aber erst aus dem 19. Jahrhundert sind Aktenstücke aufzufinden. Die erste Zählung der Häuser in Vaduz wurde mit der Grundbucherrichtung 1809 begonnen, man fing mit Nr. 1 bei der Kapelle Sankt Florin an. 1826 zählte Vaduz 133 Häuser. 1850 wurde bis Nr. 146 weitergezählt; es kamen also nur 13 Neubauten hinzu. Um diese kleine Anzahl zu erklären, muss man wissen, dass es zwischen 1806 und 1840 verboten war, Neubauten zu erstellen. Erst nach Ablauf dieses Bauverbots lässt sich eine kontinuierliche Entwicklung der Bautätigkeit beobachten. 1972 hatte es Vaduz bis Nr. 931 gebracht.

Nach dieser alten Zählung gab es im Beckagässle bis 1972 vier Häuser. Das Beckagässle Nr. 2 war vorher Nr. 39 und ist damit die erste und älteste Hausnummer dieser Strasse. Wo jetzt die untere Garage ist, befand sich vorher ein grosser Keller für Mostfässer und Kartoffeln. Das heutige Grundstück Beckagässle Nr. 8 und Nr. 10 war vorher mit Nr. 144 vermerkt und muss deshalb kurz vor 1850 bebaut worden sein. Nochmals anders verhält es sich mit den beiden darauffolgenden Häusern. Vom Nachbarhaus Nr. 6, früher Nr. 428, ist das genaue Baujahr in den Archiven der Gemeinde nicht mehr feststellbar. Hier sind nur die Veränderungen, die seit dem Milchkammeranbau 1885 vorgenommen wurden, verzeichnet. Und Nr. 4 war damals Nr. 429, das ehemalige Spritzenhaus der Feuerwehr.

Die Nähe des Beckagässle zum Städtle ist durch die (frühere) gemeinnützige Funktion der Mehrzahl seiner Häuser dokumentiert. Es verzeichnet in seiner Geschichte anonyme Bauherren, zwei liechtensteinische Architekten sowie einen kubanischen. In Wanderführern oder Architekturführern von Vaduz spielt das Beckagässle keine herausragende Rolle. Ausser einem kurzen (noch nicht erschienenen) Artikel im »Historischen Lexikon für das Fürstentum Liechtenstein« ist über den Architekten Hans Rheinberger kaum geschrieben worden, und seine gestalterische Arbeit beim Beckagässle Nr. 2 wird in Zukunft erst noch erforscht und dokumentiert werden müssen.

Beckagässle Nr. 4 und Nr. 6

Beckagässle Nr. 2

Beckagässle zum Städle hin

Mehr Informationen zum Beckagässle Nr. 10 gibt es in Bauen für Liechtenstein. Ausgewählte Beiträge zur Gestaltung einer Kulturlandschaft. Ursina Jakob schreibt in ihrem Aufsatz zu »Historismus und Heimatstil – Geschichte in Farbe«:

»Das bereits erwähnte Haus Beckagässle Nr. 10 entstand zwischen 1906 und 1915 für Rheinbergers Vetter, Ferdinand Nigg. Dieser, ein in Deutschland bekannter Grafiker und Professor an der Kunstgewerbeschule Köln, dessen Werk in seinem Geburtsland Liechtenstein erst spät Anerkennung fand, wünschte einen Umbau seiner Liegenschaft im Beckagässle Nr. 10 und einen Anbau. Die Entstehungsgeschichte des Hauses ist lang, basiert auf einem regen Gedankenaustausch der beiden Vettern, überzeugt aber als abgerundete, im Detail ausgefeilte Komposition.«

Jakob unterscheidet zwischen dem Historismus, der bis in die 90er Jahre des 19. Jahrhunderts herrschte, und dem Heimatstil als Reaktion auf die klassische Moderne, die eine urbane Lebensweise zum Ausgangspunkt hat. Der Heimatstil von Rheinberger war vor allem an der Gestaltungsgeschichte des Mittelalters orientiert, was für Mitteleuropa damals nicht ungewöhnlich war. In der Bildlegende zu einer im Buch wiedergegebenen Abbildung des Hauses wird vor allem das gewaltige Dachvolumen als charakteristisch für diesen Stil hervorgehoben. Anton Wilhelm hat die Umgestaltung des vormaligen Winzer- oder Bauernhauses mit angrenzendem Stall zu einem Landhaus im Buch »Egon Rheinberger: Leben und Werk« Schritt für Schritt dokumentiert.

Über das Porro-Haus wurde mehrfach geschrieben. Georg Malin charakterisierte das Haus in der zweiten Auflage seines Kunstführers für das Fürstentum Liechtenstein (1977) wie folgt:

»In Vaduz-Altenbach avantgardistischer Bau des in Paris lebenden Kubaners Ricardo Porro (1970-1974). Das Gebäude beherbergt eine GALERIE, die in Wechselausstellungen moderne Kunst zeigt. Die Galerie umfasst drei grössere, auf drei Niveaus verteilte Ausstellungsräume, die ein differenziertes Raumgebilde schaffen und interessante Durchblicke bieten; zwei Räume sind kabinettartig geschlossen.«

Benedikt Loderer hebt in seiner Landwanderkarte für Architekturliebhaber (1990) zum Porro-Haus folgendes hervor: »Es handelt sich weniger um ein Werk der Architektur, es gehört eher in die Abteilung der begehbaren Bühnenbilder. Kunst sollte hier inszeniert werden, Kommerz haust nun drin. Das Kronjuwel der liechtensteinischen Architekturexotik.«

Anton Wilhelm schreibt, dass der Dialog von vertikalen und sich emporwindenden Linien des Baukörpers über die Beengtheit des Freiraumes hinwegtäuscht (1997). Und in Loderers Architekturführer Liechtenstein (2002) ist unter einem kleinen Foto zu lesen:

»Vaduz, ›Centrum für Kunst‹, 1971, Architektur Ricardo Porro. Das für die Sequana Trust errichtete Ausstellungs- und Bürogebäude vereint organische Architektur-Grundrisse und Treppenhäuser übernehmen die maritime Form des Nautikus mit skulpturalen und als Klangkörper ausgebildeten Elementen, welche in ihrer kranzartigen Aufhängung gleichsam eine zweite Fassadenhülle bilden.«

Am ausführlichsten ist ein Beitrag im Liechtensteiner Almanach 1989, in welchem ein ganzes Kapitel der Architektur gewidmet ist. Robert Altmann veröffentlichte dort den Artikel »Die Landschaft in Ricardo Porros Bauweise«. Andere Buchbeiträge beschäftigen sich mit Themen wie der Überbauung eines ehemaligen Fabrikareals, dem Landesbankplatz, einem Kindergarten, einer Schulanlage, einer Kapelle, Brücken in der Berglandschaft usw. In der Einleitung von Hubert Ospelt zum Kapitel Architektur wird davon gesprochen, dass sich die hiesige Architekturszene mit dem Thema Landschaft und Architektur zu wenig auseinandersetzt. Gerade die Beschäftigung mit Ricardo Porros Centrum für Kunst könnte zu dieser Auseinandersetzung Anlass geben.

»Das Buch als Kunst«, Vaduz 1968

Die künstlerischen und editorischen Aktivitäten von Robert Altmann sind in Liechtenstein wiederholt gewürdigt worden. Die letzte Ausstellung im Engländerbau, die die Staatliche Kunstsammlung vor ihrem Umzug ins Kunstmuseum im November 2000 gestaltete, war seinem Brunidor Verlag gewidmet. Zu diesem Anlass wurden ein Gesamtverzeichnis des Verlags sowie Altmanns Memoiren herausgegeben. Dank einer grosszügigen Spende sind die Ausgaben des Brunidor Verlags seit 1968 in der Landesbibliothek in Vaduz dokumentiert. Diese Spende wurde von Altmann am 3. August 1968 anlässlich der Eröffnung seiner Ausstellung Das Buch als Kunst bekanntgegeben und hat den damaligen Regierungschef Batliner dazu veranlasst, ein ausführliches Dankesschreiben zu verfassen.

Brief von Regierungschef Dr. Gerard Batliner an Robert Altmann

Gerard Batliner, auch ›unser J. F. Kennedy‹ genannt, wurde 1962 Regierungschef – in einer Periode, in der Liechtenstein eine bisher ungekannte Öffnung zur Welt erfuhr. Batliner fiel zunächst dadurch auf, dass er lateinische Zitate in seinen Reden verwendete. Eines seiner grossen Verdienste bestand in der Tatsache, dass er fähig war, Kultur und Soziales im Zusammenhang zu sehen. Die Landesbibliothek, zu deren erstem Leiter 1961 Robert Allgäuer ernannt wurde, öffnete 1962 ihre Pforten und avancierte zu einem offenen Haus für die Vaduzer Kulturszene. Nicht nur Altmann, sondern auch der in Vaduz ansässige deutsche Verleger Henry Goverts gingen dort ein und aus, ebenso wie die im Ausland studierenden jungen Intellektuellen auf Heimatbesuch.

Gesamtverzeichnis des Brunidor Verlages, Titelseite

Es war jene Zeit, in der im Land eine »institutionelle Kultur« (Ralph Kellenberger) geschaffen wurde – mit einem Landesmuseum, einer Musikschule, einem Kulturbeirat, dem Theater am Kirchplatz und vielem mehr. Gleichzeitig begann die allmähliche Transformation des ländlichen Vaduz’ in einen Ort urbaner Prägung. Josef Wolf beschrieb dies aus Anlass der Geburtstagsfeier für Henry Goverts 1983. Wolf stammt aus der ersten Familie, die in Vaduz feststellbar und »dem Dorfe auch besonders treu ist – leben doch nur in Vaduz, in keiner anderen Gemeinde des Landes, Träger dieses Namens« (