Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

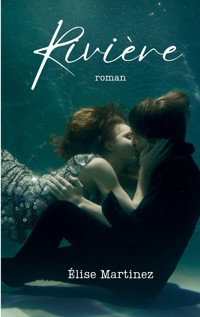

« Dans un instant, je vais rentrer, finir mes vacances puis reprendre le quotidien loin d'Aguas. Dans un instant, le temps passera à nouveau, sans m'épargner. Mais je n'oublierai pas, même quand je le voudrai. Je vais vieillir en y pensant, en sourdine de tout le reste. Tu as été, tu es, tu resteras. Et une part de moi, la plus pure, ne sera toujours qu'à toi. » Vingt-cinq ans après un été mémorable, Clémentine revient sur les traces de sa jeunesse. Toujours la même maison de famille, la même Espagne en fête. À nouveau Sergi ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 199

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Aux personnes que j’ai aimées dès le premier regard.

« C’est ainsi que nous avançons, barques à contre-courant, sans cesse ramenés vers le passé. »Francis Scott Fitzgerald

Sommaire

Nuit 1

(Jour 1)

(Jour 2)

(Jour 3)

Nuit 3

(Jour 4)

Nuit 5

(Nuit 6)

Jour 7

Jour 8

(Nuit 8)

(Jour 9)

(Nuit 9)

(Jour 10)

Nuit 10

(Jour 11)

(Nuit 11)

(Jour 12)

Année 25

Jour 13

Nuit 1

La nuit, Aguas sent le bitume chaud, la poussière humide et le cochon enfermé. Comme si la terre libérait sous les étoiles tout ce qu’elle avait retenu sous le soleil. L’air est si saturé de ces odeurs désagréables qu’il en devient épais comme de la boue. Ça respire la moiteur et le terreau. Il n’y a pas de doute, nous sommes bien arrivés.

Je coupe le moteur et j’entends les grillons de mon enfance. Les mêmes qui envahissaient mes rêves quand Papa conduisait. Leur chant crépitait comme brûlent des brindilles sèches et même les yeux fermés, je reconnaissais le signal que les vacances commençaient.

Désormais, je suis au volant et dans le rétroviseur, je constate que mes enfants dorment à poings fermés. Eux sont à dix mille rêves des insectes et de la porcherie lointaine.

J’ai garé la voiture devant la porte de notre garage. La rue déserte patiente sous la lumière jaune des réverbères. J’ouvre la portière et Yoshi me saute aussitôt dessus pour renifler le terrain vague. J’ai conduit pendant six heures d’affilée, ce n’est raisonnable pour personne, pas même la chienne. Je la suis et la vois s’éloigner vers les champs d’oliviers et d’orangers. Je ne m’inquiète pas, elle reviendra à la première couleuvre croisée.

Je me retourne et regarde la maison …

Cette façade doit être rénovée au plus vite. Je dois en parler à Sébastien.

C’est l’inconvénient d’être la dernière rue à l’ouest de Aguas. On fait frontière avec la nature et les vents hostiles, protégeant le village qui ruisselle de notre garage jusqu’au creux de la vallée.

La maison de Grand-père n’est vraiment pas la plus jolie de la rue. La faute à la porte de garage en tôle cabossée, à la peinture qui craquelle et aux deux fenêtres recouvertes de toiles d’araignées. La pauvre respire l’abandon alors que les autres sont toutes si jolies et habitées. Ensemble, elles forment un long cube, un rempart à étage, visuellement scindé par une tresse de gros câbles électriques.

C’est une maison de vacances, joliment laide. Une maison familiale, qui a perdu de sa superbe en perdant sa famille … Enfin, quelques-uns de ses piliers. Je suis encore là, je tiens les murs.

Je réveille doucement les enfants. Quand je sors de la voiture leurs petits corps désarticulés par le sommeil, ils me demandent presque à l’unisson : « On est arrivé en Espagne ? » Oui, on y est depuis un moment. Mais ils sont comme moi à leur âge : l’Espagne, ce n’est jamais avant Aguas.

J’ouvre la porte et ils se traînent dans le grand patio aux tomettes rouges. Je remarque l’absence du vieux lavoir en pierre ; j’avais oublié que Grand-père l’avait enlevé, parce qu’elle laissait passer les bestioles.

Les enfants atteignent la porte-fenêtre. Une nouvelle clef et nous y sommes … Les vieux meubles en pin, le sol en terrazzo patiné … Mais surtout cette odeur rance de briques enfermées, qui saute aux narines dès qu’elle se confronte à l’air chaud. Le parfum de l’absence.

J’envoie les enfants finir leur nuit dans leur chambre.

Ils s’en rappellent à peine ; la dernière fois, ils étaient si petits.

Celle à l’autre bout de la maison, près de la porte d’entrée, qui donne vers la rue des voisines qui discutent … La chambre qui était la mienne, dénudée et désuète, quand il n’y avait encore qu’un seul lit en bois sombre et la coiffeuse en marbre de la abuela María1. La chambre où je gardais mes notes et mes dessins de vacances, accumulés dans les tiroirs. J’entretenais ma nostalgie en semant ces jolis cailloux d’enfance, sans me rendre compte que, pauvre Petit Poucet, il m’en resterait encore beaucoup à regretter.

Les enfants me lancent « bonne nuit » à travers les murs et je leur rappelle de parler doucement, qu’il est trois heures du matin … Oui, je fais comme Maman, qui me criait en chuchotant de ne pas réveiller les grands-parents, dont la chambre était face à la mienne.

Grand-père en sortait alors, feignant la surprise : “¡Ché! ¿Ya estáis aquí?”2 Comme s’il n’avait pas lutté contre le sommeil et compté une à une les secondes qui nous séparaient de lui.

Quand je l’embrassais, il me serrait très fort l’épaule et me souriait en faisant son petit cri de joie habituel, son i prolongé et aigu qui me rappelle Yoshi quand on lui écrase la patte.

Tiens, Yoshi … Je retourne à la voiture, elle y est à nouveau installée. Elle me suit quand je commence la ronde des paquets.

Aller-retour, aller-retour, chargée de valises, tout ce qu’il faut pour tenir quelques semaines, tout ce que l’on emporte et que l’on n’utilise pas. Il fait chaud, ça m’épuise.

Puis, je ferme le coffre, les portières, le garage, la porte du patio, et je m’allonge sur le lit qui, avant, était celui de mes parents.

La nuit s’enfuit, le matin arrivera bientôt avec sa routine bruyante. Mon corps en nage est trop fatigué pour s’en réjouir. Tant d’heures assise, concentrée, à parler, à faire que le temps passe plus vite, puis arriver dans cette moiteur, cet air tiède, sur ce bitume qui s’évapore …

Enfin les draps et la solitude …

Mais non, je ne suis pas seule. Je les vois, ils sont là, tout autour, sur le lit, devant les rideaux, partout, ils revivent, ces souvenirs qui m’oppressent. Je les enferme depuis si longtemps dans cette maison pour ne pas y penser en France.

Ici, j’ai soudain dix-sept ans. Je ne suis plus mère, je ne suis que fille.

Cette maison, c’est ma jeunesse, la vie qui commence, faussement légère mais prometteuse, avec mes disparus qui sont à nouveau dans la force de l’âge.

Cinq ans sans personne …

Je suis venue pour la maison, et pour les retrouver, les faire un peu revivre.

Et demain, il y aura dehors et le début des fêtes du village. Celles de ma jeunesse.

À mon réveil, il y aura Aguas, réceptacle de mes regrets.

Mon regret. Le seul, celui qui m’habite ici et ailleurs, celui que je trimballe partout …

Il y aura mon premier amour, que j’ai mis toute ma vie à part, un peu de passé comme (entre parenthèses).

Peut-être même le verrai-je, en chair et en vrai.

Et s’il y est, j’en ai peur, il y aura à nouveau ma rivière.

1. La grand-mère María.

2. « Hey ! Vous êtes déjà là ? »

(Jour 1)

Il fait chaud. J’ouvre les yeux et c’est la première chose à laquelle je pense. L’air accablant s’épaissit dans la chambre qui s’écrase et se replie sur ses fausses ténèbres.

Dehors, la vie grouille sous le soleil et sa lumière puissante tente de trouer mes volets.

Je ne sais pas l’heure qu’il est. Sans doute assez tôt, puisque j’ai encore sommeil, mais un peu tard, j’entends les voisines organiser leur journée à plusieurs.

La maison aussi est réveillée. Deux voix se disputent en sourdine, elles me parviennent malgré deux cloisons et deux portes fermées. C’est Grandpère qui crie à Lina qu’il ne crie pas. Elle lui répond qu’il pourrait partir ne pas crier ailleurs, dans ses champs, par exemple.

Quand il s’agace, Grand-père parle en détachant les syllabes. Sa voix devient tonitruante, mais c’est vrai, il ne crie pas. Il scande juste les mots comme s’il enfonçait des clous au marteau.

Lina, elle, ne crie jamais. Elle arbore un éternel sourire. C’est plus suspect.

Un voisin couvre leur scène de ménage avec “Campanera” de Joselito1. Ça va précipiter Grandpère hors de la maison, ce n’est pas exactement son type de flamenco. En fait, je me demande si cet enfant à la voix stridente chante du flamenco, à proprement parler … Ce qui est sûr, c’est que maintenant je ne dormirai plus.

Je n’ai pourtant pas envie de sortir de ma chambre étouffée, ni de laisser la lumière gagner le combat contre les volets. Il fait déjà trop chaud. La torpeur ambiante m’avale comme ce matelas si mou.

M’allonger sur le terrazzo au sol me rafraîchirait un instant, mais c’est la canicule, ça ne durerait pas.

Je me sens fatiguée dès le réveil, je fonctionne au ralenti, je traîne ma lourdeur, plombée par la simple idée d’ouvrir un livre. Parce que je pourrais commencer à bûcher le programme du bac, c’est ce que Maman aime me répéter.

Mais c’est l’été, il fait chaud à en crever.

Les vacances, ça sert à ne rien faire, et ici, je ne sers à rien.

“Campanera” se finit. Je ne connais pas la chanson qui suit, mais elle ne me plaît pas davantage. Autant en finir au plus vite. Je me décide à m’extraire de mes draps. La faim me motive. La soif aussi, je suis déshydratée.

J’ouvre la porte de ma chambre et la lumière me fouette au visage. Mes yeux s’épuisent davantage.

« Tiens, la marmotte ! C’est pas trop tôt ? Je me demandais quand tu finirais par te lever, avec tout ce bruit ...

Maman se tient près de la table de la salle à manger ; dans une main, une tasse, sûrement son café, dans l’autre, un fartón1 entamé. Elle est debout, elle me fixe sévèrement. Elle ne bouge pas mais j’ai déjà la sensation que tout va à cent à l’heure.

– Bonjour. Vous avez déjà déjeuné ?

Elle ricane.

– Eh oui ! Je te signale qu’il est huit heures. Moi ça fait un moment que je me suis levée. Grand-père a fait un bruit pas possible et les voisines, je te dis pas ! Lina va partir au marché, alors y’a des choses à faire.

Ne tarde pas.

Je suis fatiguée de l’écouter. Je m’affale sur une chaise. Il n’y a ni lait ni chocolat sur la table, je dois me relever pour les chercher. Je souffle.

– Papa est couché ?

– Oui, mais il ne dort pas. Il vient de prendre son café.

Tant qu’à quitter mon siège, autant que ce soit d’abord pour lui.

La porte de sa chambre est entrouverte, je frappe deux coups rapprochés et m’invite sans attendre de réponse.

– Coucou ! Ça va ? Bien dormi ?

Papa est en pantalon de pyjama, assis sous un drap, les jambes allongées, trois coussins écrasés derrière la nuque et des mots croisés à la main. Il relève les yeux à mon entrée et me sourit. Je n’ai plus faim.

– Eh, salut ! Ça va, je me repose, j’ai les guiboles sur le grill. Comme d’habitude, la voiture, ça m’esquinte.

Va faire chaud aujourd’hui, hein ?

Je m’assois près de lui, de l’autre côté du lit, à la place de ma mère. Crapule se l’est déjà appropriée.

Rien à faire, je le pousse, tant pis s’ il grogne.

– De toute façon, à chaque fois c’est pareil. Le premier jour, c’est le jour des visites. Ils vont tous défiler et on va pouvoir rien faire. Au moins quand t’es fatigué, ils restent moins longtemps.

– Oh, ce n’est pas grave. Ça fait partie du charme.

C’est le rituel des vacances ! D’abord les vieux et ensuite, à nous les tapas !

Je ris. Papa, il me fait toujours rire. Enfin, très souvent.

Nous faisons quelques mots croisés, il me laisse croire que je l’aide. Être avec lui, c’est comme s’allonger sur le terrazzo. Il fait un peu plus frais.

Le temps passe, mais j’en oublie que j’ai soif.

Maman entre à deux reprises dans sa chambre et ouvre l’armoire pour en sortir je ne sais pas bien quoi, je l’ai vue sans la regarder.

Elle m’a d’abord dit d’aller déjeuner, je n’ai pas bougé.

Maintenant, elle me l’exige et prétexte que je vais retarder l’organisation générale si je ne lave pas mon bol avant un quart d’heure.

Elle m’agace, ça va, c’est les vacances, je n’ai pas de train à prendre.

– Allez, ne fais pas râler ta mère, va déjeuner.

Et tant que t’y es, ramène mon verre à la cuisine, s’il te plaît. »

Dès que j’abandonne le lit, Crapule y remonte, récupère sa place et me lance un regard noir.

Ce chien, c’est un chat.

*

« Papa, je vais au marché !

– Très bien ! N’oublie pas mes pipas 1! »

J’ouvre la porte d’entrée. Notre maison ne connaît finalement pas la vraie chaleur. Celle du dehors est aussi cinglante qu’une gifle reçue par surprise. La vieille persienne fait un bruit de crécelle quand je la pousse. Je claque la porte derrière moi.

Notre rue est étroite, surtout avec les voitures garées tout le long du trottoir. Leurs roues se liquéfient déjà sur la chaussée, ça sent presque le pneu fondu.

Je dépasse les maisons aux fenêtres grand ouvertes.

J’entends en sortir le bruit d’un objet métallique qui tombe, sans doute une casserole. Puis une voix nasillarde, une autre fatiguée, l’écoulement d’une eau sortie d’un tuyau, le jingle d’une radio allumée.

J’entends la vie des voisins, qui jouent leur partition quotidienne et créent un tapage dissonant qui assomme autant que les rayons du soleil.

Une des maisons garde ses volets fermés, elle n’a pas le cœur à la fête. Je remarque un trait de peinture blanche qui commence sur le pas de sa porte et déroule étrangement un filet ruisselant tout le long de la rue jusqu’à perte de vue. Et puis j’oublie.

J’avance dans la rue, le soleil dégouline sur moi.

Il fait déjà tellement chaud, de cette lourdeur qui enveloppe, que mes pieds pourraient se noyer dans le bitume. À chaque pas, la cacophonie des voisines est remplacée par le ronronnement du marché qui s’intensifie …

Le premier stand est celui des olives. Il me donne envie de manger des tomates en salade ! C’est le seul que je distingue, tous les autres me semblent inaccessibles. Le marché est si bondé qu’il déborde sur les deux trottoirs. Le courant humain m’aspire aussitôt, je suis happée dans cette artère encombrée. Son sang grouille, bouscule, crispe, rit, recule, s’alourdit, s’arrête, puis coule enfin.

Ce sont des gens qui tourbillonnent, coincés entre deux rangées de marchandises, écrasés par les articles suspendus, pressés contre des portes-cintres, respirant les épices, les fromages, la rôtissoire, les bonbecs, le cuir et la lessive. Tout ça est suffoquant de graisse, de chaleur et de sueur, un énorme caillot qu’il me faut trancher pour trouver Maman.

Dans la foule, tout près de moi, se tiennent deux femmes qui me dévisagent … Elles doivent tenter de me remettre, se demander qui sont mes parents, de quelle lignée suis-je le terme, parmi les centaines de familles qui font leur village.

Ici tout le monde se connaît ou veut se connaître. Et moi, je ne suis personne ... Du moins tant que je marche seule et que mon accent ne me trahit pas. Ça intrigue aussi la troisième femme qui les a rejoint … Je commence à avoir chaud de honte, je me faufile un peu plus loin. Mais des femmes, ici, il n’y a que ça.

Les seuls hommes présents sont les vendeurs.

Tous les autres, les maris, les pères, les grands-pères, attendent au comptoir ou en terrasse.

Le marché, c’est le bar des femmes. Elles sont chez elles, elles s’y ressourcent, elles se critiquent. Parfois elles s’aiment aussi quand leurs rires roulent en cascade.

Avec des guapa, cariño, tesoro1, qu’elles s’offrent pour se séduire. Des voix comme le chant des sirènes, un marché qui caresse, embrasse, flatte.

Je suis piégée dans l’utérus de Aguas.

Je pense à Maman.

Je veux rentrer.

“¡Mira! ¡Si es la francesa!2”

Argh ! Ça y est, c’est pour ma pomme ! À peine sortie et je dois tomber sur Dents-de-la-mort.

Je me retourne. Pas de doute, c’est bien lui. Je force mes lèvres dégoûtées à former un sourire.

– ¡Hola, tío!3

Je devrais l’embrasser, paraîtrait qu’il est plus ou moins de ma famille. Mais il n’a pas l’air de vouloir approcher sa joue, alors je ne bouge pas la mienne. Sa bouche jaune me répugne. Bon, pas de bise, c’est déjà ça.

Qu’est-ce qu’il fait ici, celui-là ? S’il y en a un qui devrait être au bar, c’est bien lui. Pas moyen de croiser ma mère et je tombe sur le cousin au quinzième degré de Grand-père.

– Et ton père ?

– À la maison, il se repose. Il a conduit toute la nuit.

Oh la la ! Je n’aurais pas dû dire ça, il va vouloir passer le voir …

Au moins, ça sera fait ! Sinon, il sera notre crainte pour toutes les vacances et on devra esquiver les terrasses de café qu’il fréquente le plus. C’est une épée de Damoclès qui sent l’alcool et le joint.

– Je passerai plus tard alors. Je vais voir les brebis et je passe.

– Vale. ¡Hasta luego!1

Je le regarde s’éloigner du marché. C’est un petit vieux de plus en plus ratatiné, avec de moins en moins de dents. Il n’est pas méchant … Mais qu’est-ce qu’il pue ! Je me demande comment font ses moutons.

Du coin de l’œil, j’aperçois Maman.

Enfin ! Elle est en pleine négociation avec un vendeur de chaussures. Je m’approche. Elle a l’air heureuse, ça m’agace.

– Elles te plaisent ?

– Bof. C’est des chaussures de vieille.

– N’importe quoi, tu n’y connais rien … Qu’est-ce que tu veux ?

– Rien, je me promène. Lina n’est pas avec toi ?

– Non, ça fait un moment qu’elle est rentrée.

– Je viens de croiser Dents-de-la-mort.

– Oula ! On va pas tarder alors !

– Il est au bar. Mais il veut passer voir Papa plus tard.

– Bravo !

– Et qu’est-ce que tu voulais que je lui dise ? « Non, ne viens pas, on peut pas te sentir » ?

– Au contraire !

Elle râle, mais ça va, elle est dans un bon jour. Elle en devient même drôle. Elle sautille presque, ses sacs en plastique dans les mains et sa boîte de chaussures sous le bras. Elle est guillerette. Je ne comprends pas pourquoi ça me crispe.

– Papa veut des pipas.

– Oh ! Il aurait pu me le dire avant, quand même.

– Il l’a dit ! Il me l’a dit à moi.

– Oui, mais j’y suis déjà allée, au stand des fruits secs ...

– Et alors ? On y re-va et c’est tout.

– Oui et bien, j’ai pas que ça à faire !

Son bon jour n’est finalement qu’un jour comme les autres.

– C’est moi qui vais les acheter.

– D’abord tu viens essayer une jupe que j’ai repérée pour toi.

– J’ai pas envie maintenant, d’une jupe ! On ne peut pas essayer dans le marché … En plus, j’aime pas tes goûts.

– Ne commence pas ! Tu es insupportable, tu ne mérites rien !

– Je t’ai rien demandé !

Elle me regarde avec toute la rage que je sais souvent lui inspirer. Alors je mords ma langue si fort que j’en ai mal à l’oreille. Je ne dois plus réagir même si je bous, j’ai déjà été trop loin et si j’explose, elle aura gagné.

Ma mère sourit au vendeur qui lui tend sa paire de chaussures. Elle redevient pétillante avec moi.

– Tu verras, la jupe est très bien. J’avais la même à ton âge. Ça t’ira moins bien qu’à moi mais ça sera mieux que ce que tu portes d’habitude.

Il y a des fois où elle vise juste, je ne sais vraiment pas me mettre en valeur.

Mais ça ne devrait pas l’étonner. À force de me répéter que je n’ai pas sa beauté, j’ai fini par le croire. Je me suis rabattue sur l’intelligence que Papa valorise, même si, là aussi, il faut croire que j’ai des lacunes.

Je me sens fondre de l’intérieur et ce n’est plus à cause de la chaleur.

J’ai dix-sept ans et j’ai l’impression d’en avoir moins, d’être une vraie gamine. J’ai envie de l’engueuler et de pleurer. J’en ai tellement marre du marché, je voudrais être insolente et l’envoyer sur les roses, elle, ses chaussures, ce soleil de plomb.

Soudain, j’ai vraiment sommeil.

– Ok. »

Je ne mérite rien.

*

« Alors comme ça, tu as vu mon ami Leo ?

Grand-père a appuyé sa fin de phrase d’un haussement de sourcils irrité.

– Oui, il m’a dit qu’il passerait après. Il s’occupait d’abord de ses chèvres et après il passera.

Je suis assise à côté de Papa, sur le lit. Grand-père piétine dans l’encadrement de la porte. Il vient de rentrer del campo1.

– Non ! Pas des chèvres. Des moutons … Et il n’a plus rien. Rien du tout ! ¡El canalla! Si tu voyais comment il m’a laissé les oliviers …

– Comment ? demande Papa d’une voix tranquille.

Grand-père s’assied en bout de lit. Papa a deviné, il l’a poussé à nous raconter l’histoire, il ne savait pas comment nous interrompre. Je pose les mots croisés sur mes genoux.

– Je ne t’avais rien dit, mais maintenant, je te dis … Un Noël, Leo a vendu le camion. Le travail manquait, mais faut dire que c’était surtout lui qui manquait le travail ! Son beau-frère, Paco el Ramonet, il avait des moutons, alors il voulait en prendre la moitié pour les élever. Je suis allé à la coopérative et je vois Leo.

Il dit : « j’ai tout organisé, j’ai des acheteurs, je vais voir les banques », et ses histoires. Mais il n’a pas de terrain.

Sa femme, elle a de la terre, mais c’est rempli d’orangers … Alors Leo me demande de lui laisser El Pedregal, pour les moutons. En journée. Il dit

« Comme ça, ils t’entretiennent les mauvaises herbes » et lui, il peut venir les matins pour les oliviers. « Je t’amène les moutons.»

– Et comme il t’a toujours fait peine, t’as dit oui ...

Grand-père est tout penaud. Il rend des comptes à son fils comme un adolescent pris en flagrant délit d’immaturité. Les yeux de Papa pétillent, il doit rire dans sa tête.

– Mon ami de l’armée! De la misma quinta1. A Melilla, on était …

– Grand-père ! Allez, ne change pas d’histoire ! Qu’est-ce qu’il a fait Dents-de-la-mort avec ses moutons ?

Pendant quelques secondes, je lis dans ses rides qu’il n’aime pas le surnom donné à son frère d’armes. Pourtant, les moutons dévorent vite sa tristesse.

– Comme il m’a fait peine, je lui ai laissé El Pedregal. Quand je venais, j’y allais, et ça allait ! Je payais la contribución2 et je le laissais tranquille. Même en novembre, c’est lui qui devait faire les olives. Moi, j’avais déjà celles du Camino, et on ne pouvait presque pas les finir avec la mama et les deux filles qui nous aident. Alors j’ai dit « Si tu veux, quand tu amènes les olives, tu gardes l’huile, pour toi et ta famille »… J’ai demandé à la coopérative « Combien de litres il fait Leo ? » Et Pepe me dit que l’année dernière, il n’a pas amené d’olives.

– Et tu as été voir …

– ¿He?... Il l’a laissé dans un état ! ¡Una mierda! J’ai dit « Ne reviens plus. »

– T’as commencé à y travailler ?

– Ce matin … Ce matin, mais Chiqueta1, tu devras venir m’aider, parce qu’il y a des buissons d’épines grands comme la cuisine ... ¡Ayayay, los olivos de mi padre!2 J’avais cinq ans quand on les a plantés … Il me les a complètement étouffés. Ils ne voient même plus le soleil. J’essaierai de les sauver mais il y en a plusieurs de perdus.

– ¡Perdido está el Leo!3