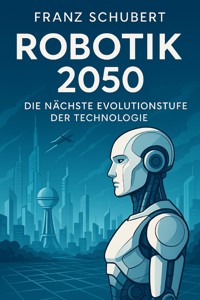

14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Robotik 2050: Die nächste Evolutionsstufe der Technologie

Ein Blick in die Zukunft der intelligenten Maschinen

Wie werden Roboter unsere Welt im Jahr 2050 prägen? Welche Technologien ermöglichen die nächste Evolutionsstufe der Automatisierung? Und wie wird sich unser Alltag, unsere Arbeit und unser Selbstverständnis als Menschen verändern?

„Robotik 2050“ ist ein umfassendes, wissenschaftlich fundiertes Werk, das die gesamte Bandbreite moderner und zukünftiger Robotiktechnologien beleuchtet. Vom historischen Ursprung der Automatisierung bis hin zur Vision einer hochvernetzten Welt mit selbstlernenden Systemen, emotionaler Robotik und Mensch-Maschine-Verschmelzung – dieses Buch nimmt die Leserinnen und Leser mit auf eine faszinierende Reise durch die Entwicklung, Anwendung und gesellschaftlichen Implikationen der Robotik.

In 40 tiefgehenden Kapiteln behandelt das Buch zentrale Themen wie:

- die Grundlagen von Sensorik, Aktorik und Steuerungssystemen

- den Einsatz von Robotik in Industrie, Medizin, Bildung, Katastrophenhilfe und Raumfahrt

- die Rolle künstlicher Intelligenz in autonomen Systemen

- rechtliche, ethische und philosophische Fragen rund um die Entscheidungshoheit von Maschinen

- globale Entwicklungen, Marktakteure und geopolitische Verschiebungen

- die soziale Akzeptanz und die Ausbildung von Robotikkompetenzen für kommende Generationen

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Robotik 2050

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 Was ist Robotik? Eine Begriffsbestimmung

Kapitel 2 Die Geschichte der Robotik: Von der Dampfmaschine zum humanoiden Roboter

Kapitel 3 Meilensteine der Automatisierungstechnologie

Kapitel 4 Künstliche Intelligenz trifft Mechanik: Der Aufstieg intelligenter Systeme

Kapitel 5 Sensorik, Aktorik und Steuerung – die Basistechnologien

Kapitel 6 Robotik in der Industrie 4.0

Kapitel 7 Robotik vs. Automatisierung: Abgrenzung und Synergien

Kapitel 8 Open Source, Maker-Kultur und DIY-Robotik

Kapitel 9 Robotik-Software: Betriebssysteme und Frameworks (z.\u202fB. ROS)

Kapitel 10: Mensch-Maschine-Interaktion – Schnittstellen im Wandel

Kapitel 11: Roboter in der Fertigung – Cobots und smarte Produktionslinien

Kapitel 12: Servicerobotik – Vom Haushalt bis zum Hotel

Kapitel 13: Medizintechnik und Pflege – Roboter als Helfer am Menschen

Kapitel 14: Robotik in der Logistik – Lagerhaltung, Transport, Drohnen

Kapitel 15: Militärische und sicherheitsrelevante Robotiksysteme

Kapitel 16: Robotik in der Landwirtschaft: Präzisionsanbau und autonome Traktoren

Kapitel 17: Raumfahrt und Tiefsee – Robotik in extremen Umgebungen

Kapitel 18: Robotik in der Katastrophenhilfe und Rettung

Kapitel 19: Bildungsrobotik – Lernen mit und durch Roboter

Kapitel 20: Künstliche Intelligenz in Robotersystemen – Vom Deep Learning bis zur Situationsanalyse

Kapitel 21: Autonomie auf neuem Level – Selbstlernende Robotersysteme

Kapitel 22: Schwarmrobotik – Koordination durch emergentes Verhalten

Kapitel 23: Bionische und humanoide Roboter

Kapitel 24: Emotionale Robotik: Können Maschinen Gefühle verstehen?

Kapitel 25: Emotionale Robotik: Maschinen mit sozialer Intelligenz

Kapitel 26: Roboterethik: Dürfen Maschinen Entscheidungen treffen?

Kapitel 27: Rechtliche Rahmenbedingungen für autonome Systeme

Kapitel 28: Arbeitswelt im Wandel: Mensch-Roboter-Kollaboration 2050

Kapitel 29: Soziale Akzeptanz und kulturelle Unterschiede

Kapitel 30: Bildung und Robotikkompetenz: Was Schüler und Studierende künftig lernen müssen

Kapitel 31: Robotik in Smart Cities: Infrastruktur der Zukunft

Kapitel 32: Haushaltsroboter 2050: Alltag mit digitalen Assistenten

Kapitel 33: Roboter als Kreativpartner? Kunst, Musik und Design

Kapitel 34: Mensch-Maschine-Verschmelzung: Brain-Computer-Interfaces

Kapitel 35: Robotik und Nachhaltigkeit: Grüne Technologien durch Automation

Kapitel 36: Globale Machtverhältnisse: Wer dominiert den Robotikmarkt?

Kapitel 37: Philosophische Fragen – Was unterscheidet uns von der Maschine?

Kapitel 38: Die Rolle von Robotik in Pandemien und globalen Krisen

Kapitel 39: Risiken der Zukunft: Kontrollverlust, Sicherheit, Missbrauch

Kapitel 40: Ausblick 2050 – Die neue Koexistenz zwischen Mensch und Maschine

Kapitel 1 Was ist Robotik? Eine Begriffsbestimmung

In einer Zeit, in der Roboter Staubsaugen, Operationen unterstützen, Pakete liefern und sogar Gesellschaft leisten, stellt sich mehr denn je die Frage: Was ist Robotik eigentlich genau? Der Begriff begegnet uns in Medien, Wirtschaft, Forschung und Popkultur in einer Vielzahl von Bedeutungen und Kontexten. Doch um die Zukunft der Robotik im Jahr 2050 zu verstehen, müssen wir zunächst die Gegenwart und die Wurzeln dieses Begriffs genau beleuchten.

1.1 Der Ursprung des Begriffs „Robotik“

Der Begriff „Robotik“ (englisch: robotics) wurde erstmals 1941 von dem US-amerikanischen Science-Fiction-Autor Isaac Asimov verwendet, lange bevor es eine wissenschaftliche Disziplin dieses Namens gab. Das Wort „Roboter“ selbst stammt vom tschechischen Wort robota, was so viel wie „Frondienst“ oder „Zwangsarbeit“ bedeutet. Es wurde 1921 von dem Dramatiker Karel Čapek in seinem Theaterstück R.U.R. – Rossum’s Universal Robots eingeführt. Die dort dargestellten Roboter waren keine Maschinen im heutigen Sinne, sondern künstlich geschaffene biologische Wesen – eine frühe Vision synthetischer Arbeitskräfte.

Asimovs Erfindung der „Robotik“ war eine Art logische Schlussfolgerung: Wenn es „Elektrik“ und „Mechanik“ gibt, warum dann nicht auch „Robotik“ – die Lehre von den Robotern?

1.2 Definitionen aus Wissenschaft und Technik

Heute wird der Begriff „Robotik“ als interdisziplinäres Forschungsfeld verstanden, das sich mit dem Entwurf, der Konstruktion, Steuerung und dem Einsatz von Robotern befasst. Dabei verschmelzen mehrere Disziplinen:

Mechanik und Mechatronik (für Aufbau und Bewegung)

Elektrotechnik und Sensorik (für Wahrnehmung und Aktorik)

Informatik und KI (für Steuerung, Entscheidung und Autonomie)

Mensch-Maschine-Interaktion (für Kommunikation und Sicherheit)

Ethik und Soziologie (für gesellschaftliche Einbettung)

Ein moderner Roboter wird häufig als autonom oder teilautonom agierendes, programmierbares System definiert, das in der Lage ist, Informationen über seine Umwelt zu erfassen, zu verarbeiten und auf dieser Basis selbstständig Handlungen auszuführen.

Die International Federation of Robotics (IFR) definiert Industrieroboter als „automatisch gesteuerte, wiederprogrammierbare, universelle Manipulatoren mit drei oder mehr Achsen“. Serviceroboter hingegen sind laut IFR „halb- oder vollautomatische Maschinen, die für Dienstleistungen außerhalb der industriellen Automatisierung eingesetzt werden“.

1.3 Abgrenzung zu verwandten Begriffen

Die Robotik ist eng verwoben mit vielen anderen Technologiefeldern, weshalb eine klare Abgrenzung hilfreich ist:

Automatisierung bezieht sich allgemein auf das Ersetzen menschlicher Tätigkeit durch Maschinen, nicht zwangsläufig Roboter.

Mechatronik ist die Kombination von Mechanik, Elektronik und Informatik – eine Basisdisziplin der Robotik, aber nicht mit ihr gleichzusetzen.

Künstliche Intelligenz (KI) beschreibt die Fähigkeit eines Systems, Aufgaben auszuführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Sie ist oft Bestandteil moderner Roboter, aber auch unabhängig davon ein Forschungsgebiet.

Cyber-Physical Systems (CPS) bezeichnen Systeme, bei denen physikalische Prozesse durch vernetzte Rechner gesteuert werden – darunter fallen viele moderne Roboter, aber auch intelligente Infrastrukturen.

Robotik ist also nicht gleichbedeutend mit einem „intelligenten Computer mit Armen und Beinen“. Vielmehr umfasst sie ein Spektrum von Maschinen, von der automatisierten Montageeinheit bis hin zum sozialen Begleitroboter mit Gesichtserkennung.

1.4 Arten von Robotern

Um das Feld zu ordnen, kann man Roboter nach Einsatzbereich, Bauform oder Autonomiegrad klassifizieren:

Industrieroboter: z. B. Schweißroboter in der Automobilproduktion

Serviceroboter: z. B. Reinigungs-, Pflege-, Sicherheits- oder Gastronomieroboter

Medizinische Roboter: für Chirurgie, Rehabilitation oder Pflegeassistenz

Humanoide Roboter: menschenähnliche Form, oft für Forschung oder soziale Interaktion

Militärische Roboter: Drohnen, autonome Fahrzeuge, Überwachungssysteme

Forschungs- und Explorationsroboter: Mars-Rover, Tiefseedrohnen

Mikro- und Nanoroboter: für medizinische Anwendungen oder Forschung im Nanobereich

Bionische Roboter: die Natur nachahmende Bewegungsmechanismen (z. B. vierbeinige Laufroboter)

1.5 Roboter als System – die Bausteine der Robotik

Ein Roboter ist ein komplexes System aus mehreren Kernkomponenten:

Mechanik: Die physische Struktur, oft modular aufgebaut (Arme, Greifer, Räder usw.)

Sensoren: Zur Erfassung von Umweltinformationen (Kameras, Lidar, Beschleunigungssensoren)

Aktorik: Um Bewegung oder Wirkung zu erzeugen (Motoren, Servos, Hydraulik)

Steuereinheit: Mikrocontroller, Rechner oder verteilte Systeme

Software: Regelungsalgorithmen, Pfadplanung, maschinelles Lernen, Sprachverarbeitung

Ein modernes Robotersystem vereint also nicht nur Hardware, sondern auch eine erhebliche Rechenleistung, teils sogar Cloud-Anbindung und Fernsteuerungskomponenten. Die Abhängigkeit von Software ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen – mit ihr auch die Bedeutung von Cybersicherheit und Datenschutz.

1.6 Robotik als interdisziplinäre Wissenschaft

Die Robotik ist mehr als die Summe ihrer Teile. Sie ist ein Paradebeispiel für Interdisziplinarität:

Ingenieurwesen liefert die Werkzeuge für Bau und Steuerung.

Kognitionswissenschaft fragt, wie Maschinen „denken“ können.

Neurowissenschaft inspiriert Steuerungssysteme durch das menschliche Gehirn.

Ethik analysiert moralische und gesellschaftliche Auswirkungen.

Psychologie hilft zu verstehen, wie Menschen auf Roboter reagieren.

Diese Vielfalt macht die Robotik nicht nur zu einem der dynamischsten Felder der Gegenwart, sondern auch zu einem entscheidenden Faktor der Zukunft. Sie verbindet technische Innovation mit philosophischen Grundsatzfragen: Wie viel Autonomie darf eine Maschine besitzen? Wo endet die Verantwortung des Menschen?

1.7 Fazit: Eine Technologie mit wachsender Relevanz

Robotik ist längst kein abstrakter Begriff mehr, sondern Teil unseres Alltags und ein Schlüssel zu vielen gesellschaftlichen Herausforderungen – von Demografie und Fachkräftemangel bis hin zu Klimawandel und Katastrophenschutz. Die Definition mag technisch sein, doch die Wirkung ist zutiefst menschlich. Sie betrifft Arbeitsplätze, Ethik, Sicherheit, Bildung und unseren Platz in einer zunehmend automatisierten Welt.

Dieses Buch wird in den folgenden Kapiteln untersuchen, wie sich Robotik historisch entwickelt hat, welche Anwendungen heute bereits Realität sind, welche Technologien im Hintergrund wirken – und vor allem: Wohin die Reise geht. Robotik 2050 ist nicht nur ein technologisches Ziel, sondern ein gesellschaftliches Zukunftsprojekt. Die nächste Evolutionsstufe der Technologie hat längst begonnen.

Kapitel 2 Die Geschichte der Robotik: Von der Dampfmaschine zum humanoiden Roboter

Um zu verstehen, wohin sich die Robotik im Jahr 2050 entwickeln könnte, müssen wir wissen, woher sie kommt. Die Geschichte der Robotik ist nicht nur eine Geschichte technologischer Errungenschaften, sondern auch eine Geschichte menschlicher Vorstellungskraft. Sie reicht von mechanischen Mythen der Antike über dampfbetriebene Automaten bis hin zu künstlich intelligenten Maschinen, die heute unsere Umwelt, unser Zuhause und unsere Arbeitswelt verändern. Dieses Kapitel zeichnet die wichtigsten Etappen dieser faszinierenden Entwicklung nach – eine Reise durch Jahrhunderte menschlichen Strebens nach mechanischer Intelligenz und automatisierter Hilfe.

2.1 Frühe Visionen: Automaten der Antike und Mythologie

Schon in der Antike träumten Menschen davon, lebendige Maschinen zu erschaffen. In der griechischen Mythologie erschuf Hephaistos, der Gott der Schmiedekunst, mechanische Diener aus Gold, die laufen und sprechen konnten. Der berühmteste dieser „Roboter“ war wohl Talos, ein riesiger bronzener Wächter, der die Insel Kreta schützte.

Doch auch außerhalb der Mythen existierten beeindruckende mechanische Konstruktionen:

Heron von Alexandria (1. Jh. n. Chr.), ein griechischer Ingenieur, entwickelte erste dampfgetriebene Vorrichtungen und mechanische Theaterautomaten.

Im alten China und im arabischen Raum entstanden im Mittelalter wasserbetriebene Automaten – Uhren, mechanische Musiker und sogar frühe Servomechanismen.

Diese frühen Entwicklungen waren noch weit von heutigen Robotern entfernt, doch sie zeugen vom tief verwurzelten menschlichen Wunsch, mechanische Nachbildungen des Lebens zu schaffen.

2.2 Die industrielle Revolution: Mechanisierung und Automatisierung

Mit dem Beginn der industriellen Revolution im 18. Jahrhundert wandelte sich die Mensch-Maschine-Beziehung radikal. Die Dampfmaschine von James Watt (1769) war ein Wendepunkt. Maschinen begannen, Arbeit zu übernehmen, für die bisher menschliche oder tierische Muskelkraft notwendig war.

Einige wichtige Meilensteine:

Automatische Webstühle wie der Jacquard-Webstuhl (1805) konnten Muster durch Lochkarten steuern – ein früher Vorläufer programmierbarer Maschinen.

Charles Babbage entwarf in den 1830ern die „Analytical Engine“, einen mechanischen Computer mit Speicher und Steuerung – die erste Vision einer programmierbaren Rechenmaschine.

In dieser Zeit entstand die Grundlage der Automatisierung – noch ohne moderne Elektronik, aber mit mechanischer Präzision. Zwar sprach noch niemand von „Robotern“, doch das Prinzip, Maschinen mit menschlicher Arbeit zu betrauen, war etabliert.

2.3 Der Beginn des 20. Jahrhunderts: Die Geburt des Begriffs „Roboter“

1921 war ein entscheidendes Jahr für die Robotik. In Karel Čapeks Theaterstück „R.U.R. – Rossum’s Universal Robots“ tauchte erstmals das Wort „Roboter“ auf. Die „Roboter“ des Stücks waren künstlich gezüchtete Arbeiter, die rebellieren und die Menschheit bedrohen – ein Motiv, das sich durch die gesamte Science-Fiction-Geschichte ziehen sollte.

Mit der Elektrifizierung und dem Aufkommen der Elektrotechnik wurden ab den 1920er Jahren auch erste elektrisch gesteuerte Automaten entwickelt:

Der Brite Eric, gebaut 1928, war einer der ersten humanoiden Roboter – mit leuchtenden Augen, einem beweglichen Kopf und Sprachfunktion.

In den 1930er Jahren entstanden erste „robotic exhibits“ auf Messen und Ausstellungen, meist als spektakuläre Unterhaltung.

2.4 Der Zweite Weltkrieg und die Ära der Rechenmaschinen

Der technologische Schub durch den Zweiten Weltkrieg brachte viele Entwicklungen hervor, die später die Robotik maßgeblich beeinflussten:

Radar, Steuerungssysteme und elektromechanische Rechner wie der Zuse Z3 (1941) oder der ENIAC (1945) bereiteten den Weg für automatisierte Berechnungen und Prozesssteuerung.

Die Raketenforschung führte zu hochpräzisen Steuermechanismen, die später auch in Robotern Anwendung fanden.

Nach dem Krieg begannen erste Versuche, Maschinen so zu bauen, dass sie autonom agieren konnten. Die Idee des „künstlichen Gehirns“ wurde geboren – die Grundlage für künstliche Intelligenz und Robotik.

2.5 Die 1950er–1970er: Robotik wird zur Realität

In dieser Zeit wurde Robotik erstmals zu einem eigenständigen Forschungsgebiet. Gleichzeitig fanden Roboter Einzug in die Industrie:

1956 gründeten George Devol und Joseph Engelberger das Unternehmen Unimation – der erste kommerzielle Hersteller von Industrierobotern.

1961 wurde der erste Industrieroboter, Unimate, in einer Fabrik von General Motors installiert, um schwere Gussteile zu transportieren.

Dieser Roboter war nicht intelligent im heutigen Sinne, aber zuverlässig, stark und programmierbar – perfekt für repetitive Aufgaben.

Parallel dazu begannen Universitäten, sich mit autonomer Robotik zu beschäftigen:

In Stanford, MIT und Carnegie Mellon entstanden erste mobile Roboter, wie der Shakey (1966–72), der mithilfe von Kameras, Laserscannern und rudimentärer KI seine Umgebung erkunden konnte.

Die Robotik entwickelte sich zu einer Schnittstelle zwischen Mechanik, Informatik und Kybernetik.

2.6 Die 1980er–1990er: Robotik im Alltag und in der Forschung

In den 1980ern begann die Robotik, über die Industrie hinauszuwachsen:

In Japan entwickelten Unternehmen wie Honda oder Sony erste humanoide Roboter, darunter der Prototyp P2, ein Vorgänger des bekannten ASIMO.

1989 erschien der erste „LEGO Mindstorms“-Bausatz, der Millionen Kinder (und Erwachsene) für Robotik begeisterte.

Medizinische Robotik wurde eingeführt – etwa mit dem DaVinci-Operationssystem, das chirurgische Präzision verbesserte.

In der Forschung entstanden neue Disziplinen:

Bionische Systeme, die sich an der Natur orientieren (z. B. Insektenroboter, Laufroboter wie „BigDog“)

Multiagentensysteme, in denen mehrere Roboter kooperieren

Mensch-Maschine-Interaktion, um Roboter sicher und intuitiv bedienbar zu machen

Gleichzeitig fanden Roboter langsam Eingang in Populärkultur und Alltag – vom Spielzeug über Science-Fiction bis hin zu Roboterstaubsaugern.

2.7 Die 2000er–2020er: Das Zeitalter der künstlichen Intelligenz

Mit dem Aufkommen des maschinellen Lernens, der Cloud-Technologie und der Sensorrevolution hat sich die Robotik in den letzten zwei Jahrzehnten rasant weiterentwickelt:

Roboter wie Boston Dynamics' Atlas demonstrieren beeindruckende Beweglichkeit, Gleichgewicht und Sprungkraft.

Soziale Roboter wie Pepper oder Jibo interagieren mit Menschen, erkennen Emotionen und Sprache.

Autonome Fahrzeuge, Drohnen und Lieferroboter durchdringen den urbanen Raum.

In Haushalten übernehmen Systeme wie der Roomba, Robomow oder Moley Kitchen (eine automatisierte Küchenhilfe) Aufgaben, die einst nur Menschen vorbehalten waren.

Besonders entscheidend ist, dass Roboter heute lernen können. Sie passen sich an, erkennen Objekte, navigieren durch unbekanntes Terrain und „verstehen“ zunehmend Sprache und Kontext. Die Grenzen zwischen „klassischem Roboter“ und künstlicher Intelligenz in physischer Form beginnen zu verschwimmen.

2.8 Der heutige Stand: Die Schwelle zur neuen Ära

Heute – im Jahr 2025 – stehen wir an der Schwelle zu einer neuen Ära:

Roboter werden günstiger, vielseitiger, intelligenter.

In der Pflege, Landwirtschaft, Logistik und sogar im Handwerk übernehmen sie zunehmend Aufgaben.

Durch Generative KI, Sensorfusion und 5G/6G-Konnektivität wachsen Robotiksysteme zu vernetzten, autonomen Einheiten heran.

Zugleich entstehen neue Herausforderungen:

Ethische Fragen zu Autonomie, Überwachung und Arbeitsplatzverlust

Gesetzliche Rahmenbedingungen für den Einsatz intelligenter Maschinen

Sicherheitsfragen im Umgang mit lernenden, selbstentscheidenden Systemen

2.9 Fazit: Vom Traum zur Realität – und darüber hinaus

Die Geschichte der Robotik ist ein Spiegel unserer Sehnsüchte, Ängste und technischen Fähigkeiten. Vom bronzenen Wächter der Antike bis hin zu lernenden Pflegerobotern – was früher Magie war, ist heute Technik. Und was heute Forschung ist, wird morgen vielleicht Alltag.

Doch die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. In den folgenden Kapiteln werfen wir einen Blick in die Zukunft – auf die Technologien, Konzepte und gesellschaftlichen Veränderungen, die Robotik 2050 formen werden. Die Frage ist nicht mehr, ob Roboter unser Leben verändern werden – sondern wie wir diesen Wandel gestalten wollen.

Kapitel 3 Meilensteine der Automatisierungstechnologie

Die Automatisierung ist das Fundament, auf dem die moderne Robotik aufbaut. Ohne sie wären autonome Systeme, wie wir sie heute kennen, undenkbar. Doch was bedeutet Automatisierung überhaupt, und wie hat sie sich im Lauf der Geschichte zu einer der treibenden Kräfte industriellen und gesellschaftlichen Wandels entwickelt?

In diesem Kapitel werfen wir einen umfassenden Blick auf die Meilensteine der Automatisierungstechnologie – von den ersten mechanischen Steuerungen über die industrielle Revolution, die digitale Transformation bis hin zu modernen cyber-physischen Systemen und der Industrie 5.0.

3.1 Der Begriff der Automatisierung – ein Überblick

Automatisierung bezeichnet die selbsttätige Ausführung von Prozessen durch Maschinen oder Systeme mit minimalem oder ganz ohne menschliches Eingreifen. Dabei können verschiedene Automatisierungsstufen unterschieden werden:

Mechanische Automatisierung: z. B. Uhrwerke, Förderbänder

Elektrische Automatisierung: z. B. Relaissteuerungen

Elektronische Automatisierung: z. B. SPS-Systeme, CNC-Maschinen

Intelligente Automatisierung: z. B. KI-gesteuerte Systeme

Im Kontext der Robotik ist vor allem die „intelligente Automatisierung“ entscheidend – jene Form, bei der Systeme nicht nur Befehle ausführen, sondern auch lernen, entscheiden und kommunizieren.

3.2 Vorläufer: Frühformen mechanischer Automatisierung

Bereits lange vor der industriellen Revolution gab es bemerkenswerte Beispiele für automatisierte Prozesse:

Antike Wasseruhren nutzten Fließbewegungen zur Zeitmessung.

Der Jacquard-Webstuhl (1805) ermöglichte es, komplexe Muster mittels Lochkarten zu steuern – eine frühe Form der Programmierung.

Die Automaten von Vaucanson (18. Jahrhundert) – darunter ein mechanischer Flötenspieler und eine „verdauende Ente“ – waren künstlerisch wie technisch beeindruckend.

Diese Entwicklungen zeigen: Die Idee, menschliche Tätigkeiten maschinell zu ersetzen, ist nicht neu. Doch erst mit der Industrialisierung wurde die Automatisierung zum Motor wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Umwälzungen.

3.3 Erste industrielle Automatisierung: Förderbänder und Fließproduktion

Ein echter Meilenstein war die Einführung der Fließbandproduktion:

Henry Ford etablierte 1913 das erste durchgehende Fließband in der Automobilproduktion.

Ergebnis: drastische Senkung der Produktionszeit (von 12,5 auf 1,5 Stunden pro Fahrzeug) und damit sinkende Kosten.

Das Förderband revolutionierte nicht nur die Effizienz, sondern auch die Organisation von Arbeit: Der Mensch wurde zum Bediener eines vordefinierten Teilprozesses – der erste Schritt zur maschinellen Arbeitsteilung.

Parallel entstanden automatische Regelsysteme:

Der Zentrifugalregler bei Dampfmaschinen kontrollierte die Drehzahl und war ein frühes Beispiel für Feedback-Steuerung – ein Prinzip, das bis heute in jeder intelligenten Automatisierung steckt.

3.4 Die Ära der Elektromechanik: Relais und Schrittschaltwerke

In den 1930er- bis 1950er-Jahren dominierten elektromechanische Steuerungen die Automatisierung:

Relais ermöglichten logische Verknüpfungen, etwa „Wenn Maschine A fertig, starte Maschine B“.

In der Telefontechnik wurden Schrittschaltwerke verwendet, um automatische Verbindungen herzustellen.

Erste Automatisierungssysteme in der chemischen Industrie regelten komplexe Prozessabläufe.

Diese Systeme waren stabil, aber starr: Änderungen erforderten physische Umbauten. Das änderte sich mit dem nächsten großen Meilenstein.

3.5 Der Durchbruch der digitalen Steuerung: SPS und CNC

Mit dem Aufkommen der digitalen Elektronik begann eine neue Ära:

1968 entwickelte Richard Morley die erste speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) – die Modicon 084.

SPS-Systeme ermöglichten flexible Programmierung industrieller Abläufe – ganz ohne Verdrahtung.

Parallel entwickelte sich die Computerized Numerical Control (CNC) für Werkzeugmaschinen – Maschinen wurden programmierbar, präziser, schneller.

Diese Technologien machten die Automatisierung digital – flexibel, skalierbar und leicht rekonfigurierbar. Sie waren Voraussetzung für die nächste industrielle Revolution.

3.6 Industrie 3.0: Der Siegeszug der Mikroelektronik

Ab den 1970er- und 80er-Jahren hielt die Mikroelektronik Einzug in alle Lebensbereiche:

Sensoren, Mikrocontroller und Speicherbausteine wurden immer kleiner, günstiger und leistungsfähiger.

SCADA-Systeme (Supervisory Control and Data Acquisition) ermöglichten zentrale Überwachung und Steuerung ganzer Produktionsanlagen.

Industrieroboter wie Unimate, FANUC oder KUKA begannen, automatisierte Montage, Schweißen oder Verpackung zu übernehmen.

Die Produktion wurde durch die Kombination aus SPS, Sensorik und Robotertechnik zunehmend autonomer – ein evolutionärer Schritt, der gleichzeitig neue Anforderungen an Sicherheit, Integration und Mensch-Maschine-Interaktion mit sich brachte.

3.7 Industrie 4.0: Vernetzte, intelligente Systeme

Im Jahr 2011 wurde auf der Hannover Messe erstmals der Begriff „Industrie 4.0“ geprägt – und damit eine neue Ära eingeläutet:

Cyber-physische Systeme (CPS) verbinden mechanische Komponenten mit Software, Sensorik und Internetanbindung.

Maschinelles Lernen und Big Data Analytics ermöglichen eine nie dagewesene Optimierung von Prozessen.

Digitale Zwillinge bilden Produktionsanlagen virtuell ab und erlauben Simulationen, vorausschauende Wartung und intelligente Steuerung.

5G/6G, Edge Computing und IoT ermöglichen Echtzeitkommunikation zwischen Maschinen.

Die Automatisierung wurde nicht nur intelligenter, sondern auch vernetzter – Maschinen werden Teil eines „Internet of Things“, das Daten austauscht, sich selbst konfiguriert und auf Veränderungen in Echtzeit reagiert.

3.8 Mensch und Maschine: Kollaboration statt Ersetzung

Ein weiteres zentrales Thema der Automatisierung der letzten Jahre ist die kollaborative Robotik:

Cobots (kollaborative Roboter) arbeiten nicht abgeschottet in Käfigen, sondern direkt mit Menschen zusammen.

Sie sind mit Sensoren ausgestattet, erkennen Berührungen oder Hindernisse und können sicher gestoppt werden.

Branchen wie Pflege, Handwerk oder Logistik profitieren von Assistenzrobotern, die physisch entlasten, ohne den Menschen zu verdrängen.

Diese Entwicklung markiert einen Paradigmenwechsel: Weg von der Idee, den Menschen zu ersetzen – hin zur Vision, ihn durch Technologie sinnvoll zu ergänzen.

3.9 Industrie 5.0 und die Rolle der Robotik

Während Industrie 4.0 noch stark auf Effizienz und Digitalisierung fokussiert war, verschiebt sich mit Industrie 5.0 der Fokus:

Betonung auf Nachhaltigkeit, Individualisierung, Resilienz und Menschzentrierung

Intelligente Systeme arbeiten nicht nur für, sondern mit dem Menschen – im Sinne einer symbiotischen Zusammenarbeit

Robotik wird Teil komplexer sozio-technischer Systeme, in denen ethische, soziale und ökologische Fragen gleichwertig berücksichtigt werden

Beispiele:

Adaptive Produktion: Roboter passen sich an Kundenwünsche in Echtzeit an (z. B. in der Modeindustrie)

Green Automation: Energieverbrauch und Emissionen werden automatisch optimiert

Human-in-the-loop-Systeme: Menschen bleiben Entscheidungsträger, Roboter übernehmen Routine und schwere Arbeiten

3.10 Fazit: Von der starren Maschine zum intelligenten Partner

Die Automatisierung hat sich in den letzten 250 Jahren von der mechanischen Unterstützung zur intelligenten, vernetzten Systemwelt gewandelt. Jeder Meilenstein – vom Webstuhl über das Fließband bis zur KI-gesteuerten Produktionszelle – hat nicht nur technische Innovationen hervorgebracht, sondern auch Gesellschaft, Arbeitswelt und Ethik verändert.

Heute erleben wir einen historischen Wendepunkt: Maschinen denken, lernen und kommunizieren. Sie sind keine Werkzeuge mehr, sondern Partner – mit allen Chancen und Herausforderungen, die diese neue Beziehung mit sich bringt.

Im nächsten Kapitel widmen wir uns daher den grundlegenden Technologien, die diese Entwicklungen ermöglichen – von Sensorik über Aktorik bis zur künstlichen Intelligenz.