7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Suspense / Thriller

- Sprache: Spanisch

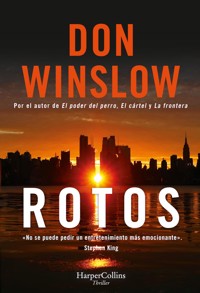

"Don Winslow primer ganador extranjero del premio José Luis Sampedro" No importa cómo hayas llegado a este mundo, llegas roto… "Rotos": Eva McNabb, telefonista de la policía, recibe la llamada de un brutal asesinato perpetrado por los narcos. La víctima es su hijo. Eva llamará entonces a su hijo mayor, que también es policía: "Quiero que vengues a tu hermano. Y mátalos a todos". "Código 101": Una cadena de robos está asolando la costa del Pacífico y lleva años sin resolverse, el ladrón siempre actúa con un código estricto "Código 101". La policía atribuye sus robos a cárteles colombianos de la droga, pero el detective Lou intuye, que son delitos cometidos por una sola persona. "El zoo de San Diego": El agente Chris tiene que investigar a un chimpancé que se ha dado a la fuga armado con un revólver. Winslow rinde homenaje a Elmore Leonard con esta historia en la que Chris tiene que resolver el misterio y redimir su reputación. "Ocaso": El surfero Maddux se salta la libertad bajo fianza que tiene impuesta por posesión de drogas. El cazarrecompensas Duke decide que para atrapar a un surfero es necesario otro. El detective Daniels, tendrá que encontrar a su héroe antes de que sea demasiado tarde. "Paraíso": Mientras están de vacaciones, Ben, Chon y O, empresarios del cánnabis, deciden que es el momento de expandirse a las islas. Esto levantará la animadversión del sindicato local del crimen y convertirá el paraíso en un verdadero campo de batalla. "La última carrera": Para el veterano agente de la patrulla fronteriza Cal Strinckland, los ilegales que saltan la frontera son solo un conjunto de personas sin nombre que hay que volver a enviar al otro lado de la frontera. Hasta que ve a la niña pequeña en la jaula. En ese momento Cal sabe que tiene que dar un paso al frente y ayudarla a escapar. Cada una de estas historias es sin duda Winslow en estado puro. DE LA TRILOGÍA DE EL CÁRTEL QUE CULMINÓ CON LA FRONTERA HAN DICHO: "La frontera se suma a El poder del perro y El cártel en una de las propuestas narrativas más ambiciosas de nuestro tiempo". SERGIO VILA-SANJUÁN, LA VANGUARDIA "Lo que hace falta en una novela es que uno sienta el impulso físico de ir internándose en lo desconocido, que escuche una voz poderosa y a la vez una multitud de otras voces; que quiera llegar al final para saberlo todo y quiera también que la novela no termine. Antes de tener uso de razón, yo me hice adicto a las novelas porque me daban todo eso. Me lo vuelven a dar con generosidad desbordada estas novelas de Don Winslow". ANTONIO MUÑOZ MOLINA, BABELIA "La pericia de Winslow no solo reside en conseguir que un libro de casi 1.000 páginas se haga corto. El secreto de su éxito radica en la creación de un mosaico compuesto por varios hilos narrativos, cada uno de ellos centrado en un personaje diferente". MARTA MARNE, EL PERIÓDICO

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 615

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

Rotos

Título original: Broken

© 2020 by Samburu, Inc.

© 2020, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.

Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.

© De la traducción del inglés, Victoria Horrillo Ledesma

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: Ploysiripant

Imagen de cubierta: © Gary Hershorn/GettyImages

ISBN: 978-84-9139-518-8

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Rotos

Para mister Steve McQueen

Código 101

Para Elmore Leonard

El zoo de San Diego

Para Raymond Chandler

Ocaso

Paraíso

La última carrera

Agradecimientos

Si te ha gustado este libro…

Al lector

Simplemente, gracias

Si no tienes tiempo para leer, no tienes tiempo (ni herramientas) para escribir. Es así de sencillo.

STEPHEN KING

ROTOS

El mundo nos rompe a todos y luego algunos se hacen más fuertes en las partes rotas.

ERNEST HEMINGWAY, Adiós a las armas

A Eva no hace falta que nadie le diga que el mundo está roto.

Operadora de emergencias del turno de noche en Nueva Orleans, Eva McNabb oye los quebrantos de la humanidad a diario, ocho horas seguidas, cinco días por semana. Más, si hace doblete. Se entera de los accidentes de tráfico, de los atracos, los tiroteos, las muertes, las mutilaciones, los asesinatos. Oye el miedo, el pánico, la rabia, la ira y el caos, y manda a hombres haciaellos a toda velocidad.

Porque son casi siempre hombres, aunque cada vez haya más mujeres en el cuerpo. Eva, sin embargo, piensa en ellos como en sus chicos, sus niños. Los manda a toda esa desolación y luego le pide al cielo que vuelvan de una pieza.

Vuelven casi todos, aunque a veces no, y entonces manda a ese lugar de quebranto a más de sus chicos, de sus niños. Literalmente en ocasiones, porque su marido era policía y ahora también lo son sus dos hijos.

Así que Eva conoce esa vida.

Conoce ese mundo.

Sabe que se puede salir de él, pero que siempre se sale roto.

• • •

Hasta con luz de luna se ve sucio el río.

Jimmy McNabb no querría que fuera de otro modo: le encanta el río sucio de su sucia ciudad.

Nueva Orleans.

Se crio y vive aún en Irish Channel, a pocas calles de donde se encuentra ahora, detrás de un coche sin distintivos policiales, en el aparcamiento del muelle de First Street.

Angelo, él y el resto del equipo se están preparando: chalecos, cascos, pistolas, granadas aturdidoras… Igual que un equipo SWAT, solo que a Jimmy se le ha olvidado invitar a la fiesta a los SWAT. Y no solo a los SWAT, también a la policía portuaria y a todos los demás, menos a su equipo de la Unidad Especial de Investigación, sección Narcóticos.

Esta es su fiesta privada.

La fiesta de Jimmy.

—Los del puerto se van a cabrear —dice Angelo mientras se pone el chaleco.

—Ya los avisaremos cuando haya que hacer la limpieza —contesta Jimmy.

—No les gusta hacer de conserjes. —Angelo se ajusta el velcro—. Me siento como un imbécil con todo esto encima.

—Un poco pinta de imbécil sí que tienes —responde Jimmy.

Con el puñetero chaleco puesto, su compañero parece el muñeco de Michelin. Angelo no es muy fornido. Cuando se estaba preparando para las pruebas físicas de ingreso en la policía, hizo una dieta relámpago a base de plátanos y batidos, a ver si ganaba peso, y no ha engordado ni medio kilo desde entonces. Es tan fino como su bigote, que él cree —erróneamente— que le da un aire a Billy Dee Williams. De piel color caramelo y facciones afiladas, Angelo Carter se crio en el Distrito 9, negro a más no poder.

A Jimmy, en cambio, el chaleco le queda pequeño.

Es un tipo grandullón: mide metro noventa y tres y tiene el pecho y los hombros anchos de sus antepasados irlandeses, que vinieron a Nueva Orleans a excavar las esclusas a pico y pala. Cuando era patrullero, rara vez tenía que recurrir a la fuerza, ni siquiera en el Barrio Francés: su estatura y su aspecto bastaban para que hasta los borrachos más agresivos se achantaran de golpe. Pero, cuando se liaba a puñetazos, hacía falta un pelotón entero de compañeros para pararle. Una vez, destrozó —sin exagerar— a una panda de paletos de Baton Rouge que la liaron en el Sweeny’s, el bar de su barrio. Entraron en vertical y armando bulla y salieron en horizontal y calladitos.

Jimmy McNabb había sido un agente de a pie de los duros, igual que su padre, Big John McNabb, toda una leyenda en el cuerpo. A sus hijos no les quedó más remedio que entrar en la policía, aunque de todos modos a ninguno de los dos le apetecía dedicarse a otra cosa.

Ahora Jimmy echa una ojeada al resto de su equipo y llega a la conclusión de que están tensos pero no demasiado, solo lo justo.

Es una tensión necesaria.

Él también la nota, la adrenalina que empieza a circular por su torrente sanguíneo.

Y le gusta.

Su madre, Eva, dice que a su hijo siempre le ha ido la marcha. Da igual lo que sea: la cerveza, la adrenalina, el whisky, una carrera de caballos en Jefferson Downs o batear en la novena entrada de un partido de la liguilla policial, lo mismo da: «A Jimmy le va la marcha».

Jimmy sabe que su madre tiene razón.

Eva suele acertar. Y además lo sabe.

Jimmy y su hermano pequeño tienen una muletilla que repiten con frecuencia: «La última vez que Eva se equivocó». «La última vez que Eva se equivocó, aún había dinosaurios en la Tierra». O «La última vez que Eva se equivocó, Dios descansó el séptimo día».

O la favorita de Danny: «La última vez que Eva se equivocó, Jimmy tenía novia fija». (O sea, más o menos cuando estaba en octavo curso).

«Jimmy es pícher», dijo una vez Eva, «le gusta rondar por el campo».

Qué cachonda esta Eva, piensa Jimmy.

Es la monda.

Danny y él siempre llaman Eva a su madre. En tercera persona, claro. A la cara, nunca. Igual que llaman John a su padre. La cosa empezó cuando Jimmy tenía siete años, quizá. A Danny y a él los castigaron con no salir por alguna travesura que habían hecho —algo relacionado con el béisbol y una ventana rota— y Jimmy dijo: «Tío, qué cabreo se ha pillado Eva», y con Eva se quedó.

Ahora Jimmy mira a Wilmer Suazo para ver qué tal está. El hondureño tiene los ojos un poco desencajados, pero eso es normal en él, suele ponerse un poco nervioso. Jimmy le llama hondureño, pero Wilmer se crio en Irish Channel, igual que él, en la zona de Barrio Lempira, que ya existía antes de que naciera Jimmy.

Ancho y bajo como una nevera, Wilmer es de Nueva Orleans hasta las cachas, habla tan yat como los demás y es una suerte contar con un hispano en el equipo, sobre todo ahora que hay más mexicanos y hondureños que nunca en la ciudad (llegaron después del Katrina, para la reconstrucción, cuando a nadie se le ocurría pedirles la tarjetita verde).

Es una suerte tenerle aquí esta noche.

Porque el objetivo es hondureño.

Jimmy le hace un guiño. “Tranquilo, ‘mano”[1].

Calma, hermano.

Wilmer asiente con la cabeza.

En cambio, Harold —nada de Harry— nunca se altera.

Jimmy se pregunta a veces si al huevón de Gustafson le late el pulso. Una vez se quedó dormido como un tronco en el asiento de atrás del coche cuando iban a una redada en la que podían haberle matado. Es el sangre de horchata de Jimmy: dulce, bonachón y blanco como la leche, de pelo rubio y ojos azules claros. Y diácono de parroquia, encima.

Hasta Wilmer se muerde la lengua cuando Harold está delante, y eso que Wilmer tiene una boca como una letrina tercermundista. Cuando Harold está presente, solo suelta tacos en español, creyendo —acertadamente— que Gustafson no entiende ni una palabra de lo que dice.

Si McNabb es grande, Gustafson lo es todavía más.

«No hace falta construir un muro en la frontera», dijo una vez Jimmy. «Con que se tumbe Harold, basta».

Una vez, por una apuesta (no con Harold, porque Harold nunca apuesta), Gustafson levantó a Jimmy en el banco de pesas.

Diez veces.

A Jimmy le tocó aflojar dos mil quinientos pavos, pero aquello fue digno de verse.

Tengo un buen equipo, se dice Jimmy.

Son listos y valientes (pero no temerarios, la temeridad es una estupidez) y sus puntos fuertes y los flacos se compaginan a la perfección. Jimmy ha conseguido que lleven cinco años siendo una piña, y cada cual conoce las reacciones de sus compañeros tan bien como las suyas propias.

Esta noche les va a hacer falta todo eso.

Porque es la primera vez que asaltan un barco.

Laboratorios de heroína en torres de pisos, chiringuitos de venta de crack en casuchas de mala muerte, locales de moteros, tugurios de bandas callejeras… Todo eso lo han hecho mil veces.

Pero ¿un buque de carga?

Es la primera vez.

Y es eso, un buque de carga, lo que va a usar Óscar Díaz para traer su enorme cargamento de metanfetamina. Así que, qué remedio, tendrán que asaltarlo.

Llevan meses siguiéndole la pista al hondureño.

A distancia, eso sí.

Han dejado pasar los alijos de poca monta, a la espera de que diera el gran golpe.

Y lo ha dado.

—Bueno, vamos allá —dice Jimmy.

Mete la mano en el coche y saca su guante Rawlings, viejo y gastado —lo tiene desde sus tiempos del instituto—, con una pelota arañada encajada en la redecilla.

Los demás también sacan guantes, se colocan formando un círculo, a intervalos de un metro, y empiezan a pasarse la pelota como si calentaran para un partido. Casi dan risa, con los chalecos y los cascos puestos. Pero es un ritual y McNabb respeta los rituales. Nunca ha perdido a un hombre cuando se pasan la pelota antes de una misión, y hoy tampoco piensa perder a ninguno. Además, es una forma tácita de recordarse que no pueden cagarla: la bola debe seguir rodando.

Hacen un par de rondas más y luego Jimmy se quita el guante y dice:

—Laissez les bons temps rouler.

Que empiece la fiesta.

Eva McNabb escucha la voz del niño por el teléfono.

Es un aviso de violencia doméstica.

El chaval está aterrorizado.

Eva, que lleva casi cuarenta años casada con Big John McNabb —ella mide metro sesenta; él, metro noventa y tres—, sabe lo que es eso porque lo ha vivido en sus propias carnes. John ya no le pega, pero tiene muy mala baba cuando se emborracha, y desde que se jubiló está casi siempre borracho. Ahora se limita a tirar vasos y botellas y a abrir agujeros con el puño en la pared.

Así que algo sabe Eva sobre violencia doméstica.

Claro que esta llamada es distinta.

Todas son malas, pero esta es peor.

Lo nota por la voz del niño, por los gritos de fondo, por los chillidos, por los golpes sordos que oye a través del teléfono. Esta empieza mal, y lo único que puede hacer es intentar que no acabe aún peor.

—Tesoro —dice cariñosamente—, ¿me escuchas? ¿Me oyes, cariño?

—Sí.

Al niño le tiembla la voz.

—Vale —dice Eva—. ¿Cómo te llamas?

—Jason.

—Jason, soy Eva. —Decirle su nombre es incumplir el protocolo, pero que le den por saco al protocolo, se dice Eva—. Escúchame, Jason, la policía va para allá, van a llegar enseguida, pero hasta que lleguen… ¿Tenéis secadora en casa, cher?

—Sí.

—Bien, pues, Jason, cielo, quiero que te metas dentro de la secadora, ¿de acuerdo? ¿Puedes hacerme ese favor, cariño?

—Sí.

—Bien. Hazlo enseguida. Yo no cuelgo.

Oye que el niño se mueve. Oye más gritos, más chillidos, más exabruptos. Luego pregunta:

—¿Estás en la secadora, Jason?

—Sí.

—Muy bien —dice Eva—. Ahora quiero que cierres la puerta. ¿Puedes cerrarla? No tengas miedo, mi amor, yo estoy aquí.

—Ya la he cerrado.

—Estupendo. Ahora te vas a quedar ahí quietecito y tú y yo vamos a charlar un rato hasta que llegue la policía. ¿Vale?

—Vale.

—Seguro que te gustan los videojuegos. ¿Cuáles te gustan?

Eva se pasa los dedos por el cabello corto y negro —su único signo de nerviosismo— y escucha al niño hablar del Fortnite, del Overwatch y el Black Ops 3. Al mirar la pantalla que tiene delante, ve cómo avanza hacia Algiers, el barrio donde vive el chico, la luz parpadeante que representa al coche patrulla.

Danny está en un coche patrulla en esa zona, en el Distrito 4, pero no le toca a él atender el aviso.

Eva se alegra.

Es muy madraza con sus dos hijos, pero Danny es el pequeño, el más sensible de los dos y el más tierno (Jimmy tiene la sensibilidad de un puño de acero), y no quiere que vea lo que es probable que le toque ver al agente que acuda a aquella casa.

El coche patrulla ya está cerca, a una manzana, y le siguen otras dos unidades (ninguna de ellas es la de Danny). Ha avisado a las tres de que hay niños de por medio.

Todos los agentes del distrito saben que si Eva McNabb dice que se den prisa, más vale que se la den o tendrán que vérselas con ella, cosa que ninguno quiere.

Eva oye las sirenas por el teléfono.

Luego, el disparo.

La bala pasa rozando la cabeza de Jimmy, da en el tabique metálico y en su rebote enloquecido hace caer a Angelo de bruces al suelo de la cubierta.

Jimmy piensa por un momento que su compañero está herido, pero Angelo rueda, se pega al tabique y le hace una seña con el pulgar: todo bien.

Aun así, es mala noticia que los hondureños pretendan resolver esto a tiros. Las balas rebotan en el acero con un rechinar espeluznante, saltan como bolas en un bombo de lotería mientras Jimmy y su equipo se agazapan en un pasadizo estrecho.

Quizá debería haber traído a los SWAT, se dice Jimmy.

Los disparos proceden de una escotilla abierta, a menos de diez metros de ellos, pasadizo abajo. Alguien tiene que ser el primero en cruzar la escotilla, piensa Jimmy. O también podríamos dar marcha atrás y largarnos de este barco con el rabo entre las piernas.

Voy a tener que ser yo quien entre, se dice. Desengancha una de las granadas aturdidoras que lleva sujetas al cinto y la lanza hacia la escotilla. Sin giro ni efecto: una bola rápida y limpia al centro del plato.

Relumbra un fogonazo blanco. Con un poco de suerte, habrá dejado momentáneamente ciegos a los del otro lado.

Jimmy se lanza adelante disparando.

Le devuelven algunos disparos, pero oye pasos que se alejan delante de él por la cubierta de hierro.

—¡Policía de Nueva Orleans! ¡Suelten las armas! —grita para cumplir con el reglamento.

Ahora oye un retumbar de pasos delante y detrás de él y no tiene que volverse para saber que Angelo, Wilmer y Harold le van pisando los talones. Ve delante de él a un tipo y entonces el individuo desaparece sin más y Jimmy se da cuenta de que ha bajado por una escalerilla.

Llega a lo alto de la escalerilla a tiempo de ver que el tipo baja a toda prisa los peldaños. Él, no. Él apoya una mano en la barandilla, da un salto y aterriza delante del hombre.

El tipo va a levantar el arma, pero Jimmy se le adelanta y de un gancho con la izquierda le deja tumbado en cubierta, inconsciente. Le da un pisotón en la cara de propina, para que aprenda lo que pasa cuando le sacas un arma a un policía de la Brigada de Narcóticos.

Luego todo se vuelve negro.

Danny McNabb tiene guardia de noche.

No es que le moleste. En el turno de noche hay más acción y un patrullero con dos años de experiencia necesita acción si quiere hacer carrera. Además, le gusta la zona que tiene asignada en el Distrito 34: Algiers, porque Algiers, aunque oficialmente forme parte de Nueva Orleans, es un mundo aparte.

El Salvaje Oeste, lo llaman.

Allí uno no se aburre, y a Danny le gusta estar ocupado, pero lleva un montón de horas sentado en el coche y se le están agarrotando las piernas, que tiene muy largas.

Si su hermano Jimmy es un toro, él es un caballo de carreras.

Alto, esbelto, larguirucho.

Todavía se acuerda del día en que adelantó a Jimmy en estatura. Su madre marcó con lápiz hasta dónde llegaban sus cabezas en el quicio de la puerta del armario de su cuarto. Jimmy se cabreó, quiso que se pegaran. («Puede que seas más alto, pero no eres más fuerte que yo»). Eva no se lo permitió.

Esa noche salieron al campo de béisbol a echar un partidillo y a la vuelta Jimmy le dijo, muy serio:

—Aunque ahora seas más alto, sigues siendo el pequeño. Vas a serlo siempre. ¿Entendido?

—Sí, vale —contestó Danny—. Pero yo soy más guapo.

—Cierto —respondió Jimmy—. Lástima que tengas la polla tan pequeña.

—¿Quieres que nos las midamos?

—Vaya suerte la mía —dijo Jimmy—, que me haya salido un hermano marica.

Cuando Danny le contó esa historia a Roxanne, dijo «gay» en vez de «marica». Así no tenía tanta gracia, pero Roxanne es lesbiana y Danny sabía que lo de marica no iba a gustarle. De todos modos, sabía que su hermano no lo había dicho con mala intención. Jimmy no odia a los homosexuales, odia a todo el mundo.

Danny se lo preguntó una vez, después de que su hermano montara una pelotera.

—¿Odias a todo el mundo?

—A ver que lo piense —dijo Jimmy—. Gais, lesbianas, heteros, negros, hispanos, blancos… asiáticos, si hubiera alguno por aquí… Sí, creo que odio a todo el mundo. Igual que harás tú cuando lleves unos años más en este oficio.

Sus padres le decían lo mismo. Que lo peor de ser policía es que acabas odiando a todo dios, menos a tus compañeros. Danny no se lo cree, de todos modos. Piensa que los policías tienen malas experiencias con la gente, nada más; que ven muchas cosas chungas y que se olvidan de que hay bien en el mundo.

Eva no quería que fuera policía.

—Tu marido es policía —le contestó Danny—. Y tu otro hijo también.

—Pero tú eres distinto.

—¿Distinto por qué?

—Lo digo en el buen sentido —dijo Eva—. No quiero que acabes como tu padre.

Furioso, amargado, borracho.

Y resentido con su trabajo.

Pero eso es él, pensaba Danny. No soy yo.

Yo nunca voy a ser así.

Ahora tiene una vida estupenda.

Un buen trabajo, un apartamento bonito en el Channel y una novia que le quiere. Jolene es enfermera y trabaja de noche en Touro, así que hasta sus horarios coinciden. Y es un amor, con el pelo largo y negro, los ojos azules y un sentido del humor un poquito retorcido.

La vida le sonríe.

El coche patrulla está aparcado en Vernet, junto al parque McDonough, frente a la iglesia del Sagrado Nombre de María, porque el cura de la parroquia se quejó al capitán del distrito de los pervertidos que rondan de madrugada por el parque.

Quién fue a hablar de pervertidos, un cura precisamente, piensa Danny.

Eva le obligaba a ir a misa hasta que cumplió trece años, aunque ella nunca iba. Jimmy y él estudiaron en colegios católicos, fueron al instituto Archbishop Rummel, y Jimmy solía decir que había dos tipos de chavales de colegio católico: los que corren que se las pelan y los que acaban jodidos. Ellos eran de los primeros.

El caso es que Roxanne y él llevan aquí aparcados toda la puta semana para tener contento al cura y no han visto ni un solo pervertido y Danny se aburre como una ostra.

Allí sentado, en el coche.

Han apagado las luces.

Ahora Jimmy solo ve luces rojas que cruzan un fondo negro, como en una de esas ridículas salas de laser tag, solo que esto es de verdad: las balas son reales; la muerte, también.

Un punto cae sobre su pecho y él se lanza al suelo.

—¡Abajo! ¡Abajo! ¡Agachaos! —grita.

Oye a sus chicos echarse al suelo.

Los puntos rojos los van buscando.

Jimmy saca su linterna, la enciende y rueda hacia su izquierda. Se oyen disparos, apunta hacia el fogonazo de un arma y dispara. Angelo y Wilmer hacen lo mismo y Jimmy oye la detonación del rifle de Harold.

Luego escucha un gruñido y un gemido de dolor.

—¡Esto no os conviene! —grita—. ¡Tirad las armas! ¡Díselo, Wilmer!

Wilmer traduce el mensaje al español.

Contestan con más disparos.

Joder, piensa Jimmy.

Qué puta mierda.

Entonces oye el ruido de un motor al arrancar.

¿Qué…?

Se encienden unas luces.

Al mirar a su izquierda, ve a Harold montado en una carretilla elevadora cuyas horquillas sostienen dos grandes cajones. Harold los levanta como un escudo y grita:

—¡Subid!

Los demás saltan a la carretilla como soldados a un tanque y empiezan a disparar por detrás de los cajones mientras Harold conduce derecho hacia los atacantes que, alumbrados por los faros del vehículo, retroceden hacia un tabique metálico. No hay otro sitio adonde ir.

Son cuatro, más otros dos heridos que intentan alejarse a rastras para que la carretilla no los embista.

Que les den, piensa Jimmy.

Si salen con vida, bueno.

Si no… pues nada.

De todos modos son cucarachas.

Jimmy se inclina hacia fuera y ve que uno de los tipos retrocede levantando un AK como si no supiera qué hacer.

Harold decide por él. Le embiste con la carretilla y le acorrala contra el tabique. Los otros tres tiran las armas y levantan las manos.

Jimmy se baja de un salto y le da una bofetada a uno, con fuerza.

—Esto podríais haberlo hecho hace veinte minutos y nos habríamos ahorrado disgustos.

Angelo encuentra un interruptor y enciende la luz.

—Vaya, vaya —dice Jimmy.

Lo que tiene delante es meta.

Paquetes rectangulares apilados del suelo al techo, envueltos en plástico negro.

—Tiene que haber tres toneladas por lo menos —comenta Angelo.

Fácilmente, calcula Jimmy.

Pérdidas de un par de millones de dólares para Óscar Díaz. Con razón se han liado a tiros.

Óscar va a pillarse un buen mosqueo.

Wilmer y Angelo están atándoles las manos a los detenidos con bridas de plástico. Harold todavía tiene al del AK acorralado contra la pared, aunque el fusil de asalto ha caído al suelo haciendo ruido.

Jimmy se acerca a él.

—Te has metido en un buen lío, ¿eh?

El chaval del AK se retuerce.

—¿Qué vamos a hacer contigo? —pregunta Jimmy—. ¿Alguna vez has visto cómo estalla una garrapata? Ya sabes, cuando se hinchan de sangre y las aprietas y, paf, explotan. Si le digo aquí a mi amigo Harold que pise el acelerador… paf.

—No, por favor.

—¿No, por favor? —repite Jimmy—. Ibas a matarme, tío.

—¿Quieres que dé aviso ya? —pregunta Angelo—. Estos tipos podrían desangrarse.

—Espera un momentito —dice Jimmy.

• • •

Harold y él se llevan al del AK arriba, a cubierta.

El río sigue turbio, pero lleva mucha corriente.

—¿Cómo te llamas? —le pregunta Jimmy al del AK.

—Carlos.

—¿Sabes nadar, Carlos?

—Un poco.

—Eso espero. —Levanta a Carlos sobre la barandilla—. Dile a Óscar Díaz que Jimmy McNabb le manda saludos.

Le lanza por la borda.

—Ya podemos avisar.

Media hora después, el barco parece una sopa de letras.

NOPD, SWAT, DEA, HP, EMT… Hasta la policía estatal de Luisiana se ha presentado.

Aquel podría ser el mayor alijo de droga incautado en la historia de Nueva Orleans y, claro, todo el mundo quiere un trozo del pastel.

El mayor alijo de meta, seguro.

En el muelle está empezando a congregarse la prensa.

Jimmy enciende un cigarro y da fuego a Angelo.

Angelo da una profunda calada y pregunta:

—¿Qué ha dicho el jefe?

—Grandes titulares, noticia bomba, ninguna baja… —dice Jimmy—. ¿Qué va a decir Landreau? Que felicidades.

—Pero está cabreado.

Sí, Landreau está cabreado, piensa Jimmy. Los SWAT están cabreados, la DEA está cabreada, la policía portuaria también…

Pero a Jimmy le trae sin cuidado porque sabe también que Óscar Díaz debe de estar cabreado como un mono.

• • •

Lo está, y no porque la rata empapada que tiene delante le esté poniendo el suelo perdido.

El bloque de pisos está al otro lado del río, en Algiers Point, y desde la terraza de su ático Óscar alcanza a ver el Misisipi y, más allá, el centro de Nueva Orleans desde el Barrio Francés a Marigny y Bywater. Pero Óscar no se fija en eso, tiene la mirada clavada en Carlos, que acaba de traerle la noticia de que ha perdido más dinero del que le costó el piso.

Mucho más, de hecho.

Porque no es solo dinero lo que ha perdido.

Aquella iba a ser su gran oportunidad de ascender desde el rango medio de los traficantes de drogas al escalón superior. Iba a ser el golpe decisivo: mover esa cantidad de mercancía por el río, hasta San Luis y Chicago, y demostrar que Nueva Orleans, Luisiana, podía ser un centro de transporte de primer orden. Usar el río y el puerto para traer el género, meterlo luego en camiones y distribuirlo por carretera. Si lo conseguía, los de Sinaloa le confiarían un cargamento mucho mayor, meta suficiente para intentar introducirse en el mercado de Los Ángeles y Nueva York.

Ahora, los sinaloenses van a pensar que es un mierda. Y Nueva Orleans es un sitio peligroso. Va a tener que llamarlos por teléfono y decirles que ha perdido el cargamento, y sabe que es la última vez que querrán atenderle.

Así que ha perdido la droga, el dinero y su oportunidad de ascender. Va a pasarse por lo menos cinco años más vendiéndoles mierda a esos palurdos de los pantanos.

Vuelve a entrar en el cuarto de estar y se para delante del acuario, un tanque Red Sea Reefer de trescientos sesenta litros que contiene a sus grandes amores: su precioso mero Neptuno de color amarillo brillante (seis mil dólares le costó), su pequeña Jeboehlkia gladifer roja y plateada (diez mil), su pez ángel clarión dorado con rayas azul eléctrico (este no le costó nada, fue un buen regalo del cártel) y su más reciente adquisición, de la que está muy orgulloso: un ángel reina de treinta mil dólares, así de caro porque estas bellezas habitan en cuevas en las profundidades marinas.

Óscar ha dedicado mucho tiempo, dinero y cariño al acuario, con sus hermosos y carísimos corales. Abre la tapa, echa unos copos de comida seca y luego abre un recipiente de plástico con trocitos de almejas frescas y también los echa dentro.

—Estás estresando a mis peces —le dice a Carlos—. Son muy sensibles y los estás poniendo nerviosos.

—Lo siento.

—Relájate —le ordena Óscar—. A ver, ¿quién te dijo que me saludaras de su parte?

—Dijo que se llamaba Jimmy McNabb —contesta Carlos.

—¿De la DEA?

—No, de la policía local. División de Narcóticos.

—Y te tiró al río para que me dieras el mensaje.

—Sí.

Óscar se vuelve hacia Rico.

—Llévate a Carlos y mátalo.

Carlos se pone pálido.

—Es broma. —Óscar suelta una carcajada. Luego mira a Ri-co—. Que se dé una ducha caliente y se ponga ropa limpia. El puto río está hecho un asco. ¿“Entendido”, Rico?

Rico ha entendido. Debe llevarse a Carlos y matarlo.

Cuando se marchan, Óscar sale a la terraza y contempla la ciudad.

Jimmy McNabb.

Bueno, Jimmy McNabb, acabas de conseguir que esto sea algo personal.

Tú lo has querido. Me has quitado algo y ahora yo voy a quitarte algo a ti.

Algo que te importe.

El agente que ha acudido al aviso de violencia doméstica va a ver a Eva después.

Ella lo ha oído todo por la radio, pero el hombre quiere presentarle sus respetos en persona.

—Lo que tú pensabas. El tío disparó a la mujer y luego se mató.

—¿Y el niño?

—Lo encontramos dentro de la secadora —dice el agente—. Está bien.

Tan bien como puede estar un niño pequeño que acaba de oír cómo su padre mata a su madre a tiros, piensa Eva.

—Menos mal que se ha matado —dice—. Así nos ahorramos un juicio.

—Pues sí.

—Y el niño, a los servicios sociales —añade Eva.

Le dan ganas de llorar, pero no llora.

Por lo menos, delante del policía.

Rico escucha a Óscar con atención y luego menea la cabeza.

—No puedes tocar a un policía.

Óscar se queda pensando un momento. Luego suelta:

—¿Cómo que no? ¿Quién lo dice?

Danny y Roxanne siguen junto al parque, la tercera noche consecutiva que pasan esperando al pervertido que no aparece.

—Vale —dice Danny tras pensárselo un buen rato—. Me tiro a Rachel, me caso con Monica y mato a Phoebe.

—Pobre Rachel —responde Roxanne—. Siempre se la tiran y nunca se casa.

—Qué va, se casó con Ross en Las Vegas, ¿te acuerdas?

—Sí, pero estaban borrachos.

—Aun así —dice Danny—. ¿Y tú?

—Mato a Monica, me caso con Rachel y me follo a Phoebe.

—Qué rápido.

—Le he dado muchas vueltas —añade Roxanne—. Siempre he querido montármelo con Phoebe. Desde la primera temporada.

—Santo Dios, pero si debías de tener siete años.

—Era una lesbiana precoz. Jugaba con Barbies.

—Todas las niñas de tu edad jugaban con Barbies.

—No, Danny. Yo jugaba de verdad con mis Barbies.

—Ah.

Súbitamente, la sangre y los sesos de Roxanne salpican la cara de Danny.

Sucede todo muy deprisa.

Una mano la agarra del pelo corto y la saca de un tirón.

La ventanilla del lado de Danny se rompe en pedazos.

Danny echa mano de su pistola, pero ya le han tapado la nariz y la boca con un trapo. Patalea tratando de soltarse, pero no puede.

Ya está inconsciente cuando lo sacan del coche.

Las sirenas parecen perros aullando.

Primero una, luego otra, después cuatro, cinco, una docena a medida que las unidades se dirigen al parque McDonough. Llegan de todo Algiers, y de la comisaría del Distrito 4, y del otro lado del río, del Distrito 8.

Respondiendo a un código 10-13.

Agente necesitado de atención médica.

Es un sonido espantoso.

Un coro de alarma que retumba en todo Algiers.

La fiesta es en el Sweeny’s, claro.

¿Dónde iba a ser, si no? Jimmy empezó a ir allí cuando era un chavalín, literalmente: tenía once o doce años cuando entró por primera vez en el bar para llevarse a su padre.

O por lo menos para llevarse el cheque de la nómina antes de que se lo bebiese.

Ahora es él quien lo frecuenta y su viejo bebe en casa.

Así que la noche de después del gran golpe era lógico que se juntaran en el Sweeny’s para celebrarlo.

Está todo el equipo, cómo no —Angelo, Wilmer y Harold—, además de todos los chicos y chicas de la Brigada de Narcóticos, media docena de agentes del Servicio de Inteligencia y unos cuantos agentes y detectives de las comisarías de distrito 4, 8 y 6 (la del barrio).

Landreau se ha pasado a tomar una copa testimonial. Hasta han venido un par de fiscales municipales y federales y dos tipos de la delegación de la DEA que han obsequiado a los agentes con sombreros de vaquero y han hecho un brindis: «Por McNabb, que siga dándoles duro aunque él la tenga tan floja».

Pero la mayoría de los invitados se ha ido temprano y ya solo queda el equipo, un par de agentes de Narcóticos y unos cuantos que han trabajado con ellos en algún momento de su carrera. Los pocos civiles que hay en el local saben que les conviene ir a lo suyo y escuchar la cháchara estrepitosa de los policías sin decir ni pío.

—Así que estaba allí tumbado cagándome encima —dice Jimmy— y pensando que qué putada cuando aparece Harold montado en una carretilla elevadora…

Comienzan a oírse vítores.

—¡Harold! ¡Harold! ¡Harold!

Harold está en el pequeño escenario con un micrófono en la mano, intentando contar chistes.

—Voy al proctólogo, le echa un vistazo a mi ano y me dice: ¿Jimmy McNabb?

—¡Te quiero, Harold! —exclama Jimmy, un poco beodo—. Ojo, con amor cristiano y heterosexual…

—¡Harold, Harold, Harold!

Harold da unos golpecitos al micro. «¿Esto está encendido?».

—Como Jesucristo quería…

—A Judas —concluye Wilmer.

—No, al otro.

—A Pedro.

—Pedro, Pablo o… el que sea —dice Jimmy—. En fin… ¿por dónde iba?

—Todo agente de policía quiere tener un comandante íntegro, valeroso y capaz —dice Harold en el escenario—. Nosotros tenemos a Jimmy McNabb, pero, como yo digo, no hay mal que cien años dure.

Angelo se levanta con piernas temblorosas y aporrea la mesa.

—¡Angelo quiere follar! ¿Quién quiere follar con Angelo?

—¡Jimmy quiere! —contesta Wilmer.

Lucy Wilmette, una veterana del Distrito 8, levanta la mano.

—Yo quiero follar con Angelo.

—Esto se pone interesante —dice él—. ¿Quién más?

—¿Cómo que quien más? —exclama Lucy—. ¡Hombre, Angelo!

Eva ve los puntos de luz intermitente en la pantalla.

Como un enjambre de abejas volviendo a la colmena.

Sigue las comunicaciones por radio.

«Una agente herida… Está tendida en la calle… Necesitamos una ambulancia… Confirmado, necesitamos una ambulancia… Patrulla acudiendo al aviso… Oído, vamos para allá… Ya estamos aquí… Unidad 240 D… ¿Dónde está el otro agente?… ¿Por qué no responde?… Se han oído disparos… Hay un testigo presencial… Dios, es casi una cría… Dios mío, ¿dónde está esa ambulancia?… Se está desangrando… No le encuentro el pulso… Sean, ha muerto… ¿Dónde está su compañero? ¡¿Hostia puta, dónde está su compañero?!».

Unidad 240 D.

El coche de Danny.

Con la mano izquierda, Eva marca en el móvil el número de Jimmy.

Salta el buzón de voz.

Está en la fiesta.

En el Sweeny’s.

¡Cógelo, Jimmy!

Es tu hermano.

—¿Este es uno de esos polis que dices que son intocables? —pregunta Óscar.

Danny está esposado a una silla de acero atornillada al suelo de cemento, en una nave industrial de los muelles de Algiers Point. Tiene los tobillos amarrados a las patas de la silla.

—Despiértalo —ordena Óscar.

Rico abofetea a Danny hasta que vuelve en sí.

—El hermano pequeño de Jimmy McNabb —dice Óscar.

Danny parpadea, ve delante de él la cara redonda de un hispano.

—¿Tú quién eres?

—Soy el que va a hacerte daño —contesta Óscar.

Enciende el soldador de acetileno.

La llama brilla, azulada.

Jimmy levanta una jarra grande de cerveza.

—¡Un brindis! ¡Por que sigamos dándoles su merecido!

Se vierte la cerveza directamente en la boca.

—¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Jimmy!

Deja la jarra vacía en la mesa, se limpia la boca con la mano y dice:

—No, en serio…

—En serio —repite Wilmer.

—¡Por que sigamos limpiando las calles de drogas y armas y mandando a los malos al trullo! ¡Por el mejor grupo de policías del mundo! Os quiero, gente. A todos. Sois mis hermanos y hermanas y os quiero.

Se deja caer en la silla.

—¿Ese tan majo era Jimmy McNabb? —pregunta Lucy.

—Es el alcohol el que habla —contesta Wilmer.

Gibson, un sargento de la comisaría del Distrito 4, entra en el Sweeny’s y ve que la fiesta está en su apogeo. Al mirar entre la gente, distingue a Jimmy McNabb en el escenario, haciendo una versión horrible de karaoke de Thunder Road.

Gibson busca a Angelo Carter y le encuentra junto a la barra.

—¿Puedo hablar contigo un momento? —pregunta—. ¿Fuera?

—Santo Dios —dice Angelo—. ¿Danny?

La noticia le quita la borrachera de golpe. Conoce a Danny desde que era un crío: el pelma del hermano pequeño que andaba siempre por allí, idolatrando a Jimmy, ansioso por entrar en el cuerpo.

¿Y ahora está muerto?

—Es una putada —dice Gibson—. Hemos encontrado su cadáver en los muelles de Algiers Point. Le han torturado.

Le han quemado vivo.

Le han roto todos los huesos del cuerpo.

—Hay que decírselo a Jimmy —dice Gibson.

—Se va a volver loco —dice Angelo.

Jimmy McNabb no quiere a nadie en el mundo, salvo a sus compañeros y a su familia. Cuando se entere de que han matado a Danny, se pondrá violento.

Destrozará el local.

Hará daño a otros y a sí mismo.

Tienen que andarse con pies de plomo.

—Vamos a hacer una cosa —dice Angelo.

Angelo entra el primero por la puerta.

Le siguen Wilmer, Harold, Gibson, tres de los agentes más fornidos que ha encontrado Angelo en la 6.ª y Sondra D, una prostituta que saca partido a su notable parecido con Marilyn Monroe cobrando a mil dólares el polvo. Cuando la ha llamado Angelo, estaba en el hotel Roosevelt, a punto de prestarle sus servicios a un bombero de visita en la ciudad.

En el bar, todo se detiene.

Todo suele detenerse cuando Sondra entra en una habitación.

Con vestido de lentejuelas plateado.

Pelo rubio platino.

—¡Jimmy! —grita Angelo—. Ha venido alguien a verte.

Jimmy mira desde el escenario y sonríe.

Sondra le mira y dice:

—Soy la sargento Sondra, de… Asuntos Internos.

Todos se echan a reír.

Incluido Jimmy.

—Te has portado muy mal —añade Sondra imitando el tono de Marilyn. Se saca unas esposas del escote y las hace oscilar con la mano derecha—. Y ahora estás detenido.

Harold y Wilmer suben al escenario, agarran a Jimmy por los codos y le acompañan hasta donde está Sondra.

—Date la vuelta —ordena ella—. Pon las manos a la espalda.

—¿Vas a esposarme? —pregunta Jimmy.

—Eso, para empezar.

—Haz lo que te dice la señora —dice Angelo.

Jimmy se encoge de hombros.

—Por mí que no quede.

Se da la vuelta, pone las manos a la espalda y Sondra le esposa.

Angelo comprueba que las esposas están bien cerradas. Luego inclina suavemente a Jimmy sobre la barra, se apoya a su lado y le dice:

—Jimmy, tengo que decirte una cosa.

La gente que estaba de guardia en comisaría contó después que los gritos de Eva se oían fuera del edificio.

Puede que sea cierto, puede que no.

Lo que se sabe de seguro es que, después de aquella noche, cuando hablaba ya solo le salía un susurro ronco de la garganta.

Jimmy se vuelve loco.

Blandiendo la cabeza como una maza, aparta a Angelo de un golpe, se echa hacia el otro lado y golpea a Wilmer. Lanza coces como una mula, derriba a un agente de uniforme.

Luego empieza a dar cabezazos contra la barra.

Una, dos veces.

Tres.

Con todas sus fuerzas.

Angelo intenta sujetarlo por los hombros, pero Jimmy, con la cabeza chorreando sangre, se incorpora de golpe, se vuelve y le empuja contra una mesa. Vuelan botellas y vasos y Angelo cae al suelo.

Jimmy se gira y da una patada a un policía en el estómago.

Se vuelve y patea a otro en la rodilla.

Un policía corre a agarrarlo, pero Jimmy le da un cabezazo en el puente de la nariz y el policía lo suelta.

Harold lo agarra por detrás, lo atenaza con los brazos y lo levanta. Jimmy engancha el pie izquierdo en su tobillo y clava el talón derecho en la entrepierna de su compañero. Harold no lo suelta, pero afloja los brazos lo justo para que Jimmy estire el brazo, le encaje la mano bajo la barbilla y empuje. Cualquier otro habría cedido por miedo a que le rompiera el cuello, pero Harold está hecho de otra pasta, tiene el cuello de un toro y aguanta.

—No quiero hacerte daño, Jimmy.

Jimmy le da dos rodillazos en los huevos.

Ahí no hay músculos.

Harold le suelta.

Jimmy vuelca otra mesa, dos sillas más, se lanza contra la pared, la golpea con la cabeza y luego con la rodilla, hace un desconchón en el yeso.

Angelo le golpea en la cabeza con una porra prestada.

Un golpe hábil, certero.

Jimmy se desliza pared abajo, inconsciente.

Entre cuatro consiguen sacarlo del bar y lo meten en un coche patrulla.

Lo llevan a la 6.ª y lo encierran en una celda.

Aunque al capitán Landreau le caiga gordo Jimmy McNabb, no le gusta ver a uno de sus hombres sentado en el suelo de una celda con la espalda pegada a la pared.

—Sáquenlo de ahí —ordena—. Inmediatamente.

Abren la puerta. Jimmy se levanta y sale por su propio pie.

Su equipo le está esperando, pero Jimmy ve a dos agentes de uniforme mirando con cara de horror un teléfono móvil. Al ver a Jimmy, se paran y bajan el teléfono.

—¿Qué pasa? —pregunta—. ¿Qué están mirando?

—Mejor que no lo veas —dice Angelo.

—¿Qué estáis mirando? —pregunta Jimmy a uno de los agentes, un novato asustado.

El novato no contesta.

—He dicho que qué cojones estáis mirando.

El chico se vuelve hacia a Angelo como diciendo: «¿Qué hago? Joder, es Jimmy McNabb».

—¿Por qué le miras a él? —pregunta Jimmy—. Te estoy hablando. Dame ese puto teléfono.

—Es mejor que no lo veas, Jimmy —insiste Angelo.

—Eso lo decido yo —replica Jimmy—. Dámelo de una puta vez —le dice al novato.

El novato le da el teléfono.

Jimmy ve la imagen congelada del vídeo y pulsa el play.

Ve…

• • •

A Danny desgañitándose a gritos.

La silla a la que está atado salta como un conejito mecánico.

—¡Mira cómo brinca! —dice alguien.

—Métele fuego otra vez —dice otra voz.

—A lo mejor se muere —añade otra.

—No dejéis que se muera todavía —dice el que ha hablado en segundo lugar.

Un corte en el vídeo. Una pausa y luego…

Danny con la cabeza agachada.

El cuerpo quemado.

Y roto.

Todos los huesos fracturados.

—¿Lo has grabado todo? —pregunta el de antes.

—Se va a hacer viral —dice otra voz, una nueva.

—Graba esto también. Verás qué batazo.

Un bate de béisbol, un golpe a la cabeza.

Otro corte y luego…

El cuerpo abrasado de Danny en posición fetal. Tendido entre los hierbajos y la basura de la orilla del río, se acerca las manos, crispadas y negras como garras, a la cara.

Un cartelito recorre la parte inferior de la pantalla: Saludos de Óscar.

Jimmy McNabb siempre pensó que eso de que se te rompiera el corazón era una metáfora.

Ahora sabe que no.

Su corazón está roto.

Y él también.

Entierran a Danny entre las tumbas del cementerio de Lafayette N.º 1, en el distrito de Garden.

Las horas del velatorio, con el féretro cerrado, han sido brutales.

No habrá funeral irlandés. Nadie tiene ganas de reír y contar historias. No hay de qué reírse y la vida de Danny ha sido tan corta que hay pocas historias que contar. Además, John McNabb ya está borracho, como siempre, solo que más furioso, más amargo, más estulto, más silencioso si cabe.

No es de ningún consuelo para su esposa y su otro hijo.

Claro que nada puede consolarlos.

Policías con uniforme de gala y guantes blancos —Jimmy entre ellos— portan el ataúd hasta la tumba.

Suena la salva de rifles, la gaita toca Amazing grace.

Eva no llora.

Vestida de negro y muy menuda, más menuda que de costumbre, permanece sentada en la silla con la vista fija adelante.

Acepta la bandera plegada y la posa sobre su regazo.

Jolene sí que llora: le tiemblan los hombros, solloza abrazada por sus padres.

La gaita toca Danny Boy.

La casa —una típica casa de Nueva Orleans, estrecha y larga— no queda lejos de Annunciation y la Segunda Avenida. Delante hay un jardincillo de tierra y hierba rala y una valla de alambre que bordea la acera agrietada.

Jimmy cruza la puerta y entra en el cuarto de estar.

Su viejo está sentado en una tumbona.

Con el vaso en la mano izquierda, mira por la ventana, no se da por enterado de que Jimmy está allí.

Casi no cruzan palabra desde que, más o menos a los dieciocho años, cuando fue por fin más grande que él, Jimmy empujó al cerdo de su padre contra la pared de la cocina y le dijo:

—Si vuelves a pegar a mamá, te mato.

Big John se rio y contestó:

—Por eso no te preocupes. Si vuelvo a pegarle, será ella quien me mate.

Resulta que Eva se había comprado una Glock 19 pequeñita y le había dicho a su marido:

—Si me levantas la mano otra vez, te mando al otro barrio.

Big John la creyó.

Desde entonces solo da puñetazos a las paredes y a las puertas.

Jimmy pasa ahora a su lado, cruza la habitación de sus padres y entra en el cuarto que antes compartía con Danny.

Un dolor de la hostia, estar en esta habitación.

Se acuerda de cómo le tapaba los oídos a Danny cuando Big John y Eva se peleaban. Y Danny le decía:

—John está pegando a Eva otra vez, ¿verdad?

—No —contestaba él—. Solo están jugando.

Pero Danny lo sabía.

Jimmy intentaba protegerlo, como hacía siempre, pero contra eso no podía protegerlo.

Y tampoco pudiste protegerlo cuando más te necesitaba, piensa mientras echa un vistazo a la habitación: los guantes de béisbol viejos, el póster de Jessica Alba con la esquina levantada y la cinta de carrocero amarillenta asomando por detrás, la ventana por la que Danny y él se escapaban por las noches para ir al parque, donde habían escondido unas cervezas.

Cuando entra en la cocina, Eva está de pie junto a la encimera sirviéndose una taza de café fuerte mezclado con achicoria.

En el fuego borbotea una cazuela de pollo con quingombó.

Antes, Jimmy solía bromear con que, desde que él tenía uso de razón, siempre estaba la misma cazuela de quingombó puesta al fuego y que Eva se limitaba a entrar de cuando en cuando en la cocina para ponerle más agua y más ingredientes.

Su madre ha cambiado el vestido negro por una blusa azul oscura y unos vaqueros. Ofrece la cafetera a Jimmy y él menea la cabeza: no quiere.

—¿Una copa, entonces?

—No.

—Tienes que ir a ver a Jolene —dice Eva—. Está hundida.

—Vale, iré a verla.

Eva lo mira de arriba abajo, una larga evaluación. Luego dice:

—De niño siempre estabas enfadado, Jimmy. Y ahora que eres un hombre, sigues enfadado.

Él se encoge de hombros.

Ella tiene razón.

—Odias por odiar —añade.

Otra vez lo mismo, piensa Jimmy.

—Intenté quitarte ese odio a fuerza de cariño —dice Eva—, pero te consumía por dentro. Puede que fuera por tu padre, o por mí, o porque es tu naturaleza, pero no había forma de hacerte cambiar.

Jimmy no dice nada.

Conoce a Eva, sabe que no ha terminado.

—Danny no era así —agrega su madre—. De pequeño era un cielo y siguió siéndolo cuando se hizo un hombre. Era el mejor de todos nosotros.

—Lo sé.

Otra larga mirada, otro escrutinio. Luego, Eva lo agarra por las muñecas.

—Quiero hacer mío todo lo que intenté quitarte a fuerza de cariño. Quiero hacer mío tu odio. Quiero que vengues a tu hermano.

Mira la cara amoratada y herida de su hijo.

Sus ojos negros, hinchados.

—¿Lo harás por mí? —pregunta—. Hazlo por mí. Piensa en Danny. Piensa en tu hermanito.

Jimmy asiente en silencio.

—Y mátalos a todos —dice Eva—. Mata a todos los que mataron a mi Danny.

—Lo haré.

Eva le suelta las muñecas.

—Y que les duela —añade.

• • •

El piso está en el Barrio Francés, en la primera planta de un edificio viejo de Dauphine Street.

El dueño es un traficante de maría que está cumpliendo ocho años en Avoyelles. Está en Avoyelles y no en Angola porque McNabb habló con el juez, que le debía un favor. Así que el equipo dispone de un piso franco en el Barrio Francés, cerca de las discotecas, los bares de copas y las riadas de mujeres que vienen a Nueva Orleans a hacer turismo. Y lo han aprovechado al máximo.

Pero eso eran otros tiempos, tiempos mejores.

Ahora Jimmy está parado en medio del cuarto de estar.

—En el vídeo se oyen cuatro voces —dice—. Una es la de Óscar Díaz, está claro. Las otras tres no las hemos identificado.

—El chaval al que tiraste al río ha aparecido muerto —dice Angelo—. Un balazo en la nuca. Así que por ahí no vamos a encontrar ayuda.

—¿Y los otros detenidos? —pregunta Jimmy.

—A uno lo rajaron en Orleans —dice Wilmer, el hondureño, refiriéndose a la prisión central de Nueva Orleans—. Se desangró antes de que llegaran los guardias. Los otros salieron bajo fianza.

—Será una broma.

—Se han largado —insiste Wilmer—. Seguramente le tienen más miedo a Óscar que a nosotros.

—¿Y Óscar?

—Me he pateado todo Barrio Lempira. —Barrio Lempira es el mayor barrio hondureño de la ciudad—. He estado en Saint Teresa. Nadie sabe dónde se esconde.

—O lo saben y no quieren delatarlo —dice Angelo.

Wilmer menea la cabeza.

—No. He preguntado a amigos, primos, a la familia. Está todo el mundo rabioso por lo que le pasó a Danny. Ese gilipollas de Óscar es un recién llegado. Ni familia ni nada. Nadie lo conoce.

—Alguien tiene que conocerlo —afirma Jimmy—. Alguien tiene que conocer a alguien que lo conozca. Vuelve al barrio. Apriétales las tuercas.

—Va a ser casi imposible dar con esos cuatro tíos —dice Harold.

—No necesito dar con los cuatro —contesta Jimmy—. Solo tengo que encontrar al primero.

Jimmy y Angelo van en coche a Metairie, al otro lado de la carretera 61, en Jefferson Parish.

Un barrio residencial verde y frondoso.

—Antes no dejaban comprar casas aquí a los negros —comenta Angelo—. Si venías a Metairie, venías a limpiar retretes.

—¿Y qué ha pasado para que ahora sí? —pregunta Jimmy.

—El Katrina. La gente necesitaba viviendas y el mercado no pudo resistirse.

—¿Tú querrías vivir aquí?

—¡Joder, qué va!

—¿Y entonces qué te importa?

—No me importa —contesta Angelo—. Era solo por hablar.

Toma Northline hacia Nassau Drive, un arco de mansiones con grandes praderas de césped y piscinas, flanqueado por el club de golf.

La casa de tejado rojo de Charlie Corello queda frente al sexto tee. Angelo aparca en la curva del camino de entrada, van andando hasta la puerta y llaman al timbre. La asistenta que les abre los conduce a la piscina, situada en un patio rodeado por un muro.

Corello, con el pecho desnudo, muy moreno y embadurnado de protector solar, está sentado a una mesa de hierro forjado, bajo una sombrilla, tomando té con hielo y mirando su portátil. Se levanta y le pone una mano en el hombro a Jimmy.

—Te acompaño en el sentimiento, Jimmy.

—Gracias.

Señala dos sillas.

—Sentaos. Me alegro de verte, Angelo. ¿Queréis tomar algo?

—No, gracias.

Charlie tiene ahora el cabello —una espesa pelambre en cabeza y pecho— blanco como la nieve y ha engordado varios kilos desde la última vez que se vieron, hará unos cinco años. Su abuelo fue en tiempos el capo de toda Nueva Orleans. De toda Luisiana, mejor dicho. A decir verdad, controlaba gran parte de Estados Unidos.

Hay quien dice que fue el abuelo de Charlie quien mandó matar al presidente.

La familia Corello ya no es lo que era, pero Charlie sigue teniendo mucha mano en Nueva Orleans. Drogas, prostitución, extorsión, seguridad… Las franquicias típicas de la mafia.

Todos pagan para que Charlie siga sentado bajo una sombrilla junto al club de golf.

—¿Cómo lo está llevando Eva? —pregunta.

—Como era de esperar.

—Dale recuerdos de mi parte.

—Se los daré.

—¿En qué puedo ayudarte?

—¿Haces negocios con algún hondureño? —pregunta Jimmy.

—¿Esto es una charla extraoficial? ¿No tengo que cachearte para comprobar que no llevas un micro?

—Tú ya me conoces.

Charlie le conoce, en efecto. Jimmy y él han hecho negocios juntos, en los tiempos en que Jimmy era patrullero y más tarde también, cuando trabajaba de paisano en la brigada antivicio. Jimmy recibía un sobre por Navidad y Charlie procuraba que su gente no maltratara a las chicas ni vendiera droga a menores.

Los dos cumplían su parte.

Jimmy no ha aceptado ningún sobre desde que está en Narcóticos y, aunque ha detenido a un par de colaboradores de Charlie, no ha querido seguir su pista hasta Metairie.

—Compro mercancía a un par de hondureños —contesta Charlie—, pero nunca a ese soplapollas de Díaz.

—Entonces no sabes cómo encontrarle.

—Le diré a mi gente que esté atenta. Si averiguan cualquier cosa, serás el primero en saberlo.

—Te lo agradezco —dice Jimmy—. Quería avisarte de una cosa. Pienso apretarles las tuercas a los camellos y esta vez voy a llegar hasta el final, aunque el rastro me conduzca hasta Jefferson Parish. ¿Capisce, Carlo?

—No me amenaces, Jimmy —replica Charlie—. Hace mucho que nos conocemos tú y yo. Nuestros padres ya tenían tratos. Acude a mí como amigo.

—Como amigo, te digo que había cuatro hombres en esa habitación. Y que voy a por todos.

Charlie bebe un sorbo de té y echa una larga mirada al campo de golf, donde cuatro borrachos van dando tumbos por el sexto green.

—Te conseguiré un nombre —dice al fijar de nuevo la mirada en Jimmy.

Wilmer y Harold entran en el garito de Barrio Lempira con la insignia policial por delante.

Aunque es pleno día, hay una docena de personas acodadas en la barra o sentadas a las mesas. La mayoría son hombres, todos ellos hondureños. Ninguno se alegra de ver a la policía.

—¡Buenas tardes! —dice Wilmer—. ¡Esto es una visita cordial del Departamento de Policía de Nueva Orleans!

Gruñidos, exabruptos.

Un hombre sale disparado hacia la puerta de atrás, pero Harold, que es muy ágil a pesar de ser tan grande, lo agarra de la camisa y lo arroja contra la pared.

—¡Vacíense los bolsillos! —ordena Wilmer—. ¡Pónganlo todo encima de la barra o de la mesa! Si les encuentro algo en los bolsillos, se lo meteré por el gaznate o por el culo, según me dé. “¡Háganlo!”.

Los parroquianos se hurgan en los bolsillos, sacan billetes arrugados, monedas, llaves, teléfonos, bolsitas de maría, píldoras, una jeringa, una cucharilla.

Harold cachea al que ha agarrado, le encuentra una navaja automática y una bolsa de marihuana, un rollo de billetes y un poco de cristal.

—Vaya, vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?

—Eso no es mío.

—Ya, y a mí es la primera vez que me dicen eso. —Le saca la cartera del bolsillo de atrás y encuentra un permiso de conducir—. Si te busco, Méndez, Mauricio, ¿voy a encontrar una orden de detención en vigor? No me mientas.

—No.

—He dicho que no me mientas.

Desde detrás de la barra, el dueño del bar le lanza a Wilmer una mirada torcida. Él se da cuenta.

—Tú, “cabrón”, ¿me estás mirando mal? ¿Tienes algo que decir?

El dueño masculla por lo bajo «tu propia gente» o algo por el estilo.

Wilmer se acerca, le agarra de la pechera y tira de él, casi tumbándolo sobre la barra.

—A ver si te queda claro. Ustedes no son mi gente. Mi gente tiene trabajo. Está trabajando, no bebiendo en un tugurio de mierda en plena tarde. —Se acerca un poco más al dueño del bar—. ¿Quieres decirme algo más, jefe, o prefieres conservar todos los dientes?

El hombre baja la mirada, la clava en la barra.

Wilmer se inclina y susurra:

—Todos los días,“cabrón”, voy a volver todos los días hasta que estas “cucarachas” dejen de venir. Y el inspector de sanidad y el de protección contra incendios vendrán también a diario, y con un billete de veinte no vas a conseguir que no te empapelen.

—¿Qué quieres? ¿Dinero?

—Tú quieres que te dé un guantazo, ¿no? —replica Wilmer—. No quiero dinero, “cabrón”, quiero nombres. Quiero que me des el nombre de alguien que conozca a Óscar Díaz, o de alguien que conozca a uno que sepa de alguien que le conoce.

Suelta al dueño y se encara con un tipo joven sentado en un taburete.

—Voy a cachearte, “m’ijo”.

—Yo no soy tu hijo.

—Y tú qué sabes —replica Wilmer—. Yo me muevo mucho. Las manos encima de la barra.

El joven pone las manos sobre la barra. Wilmer le cachea y le encuentra una bolsa de maría en el bolsillo de los vaqueros.

—¿Qué he dicho yo? ¿Eh? ¿Qué he dicho?

Saca la hierba de la bolsa y se la acerca a la boca al chico.

—Bon appetit.

El chico sacude la cabeza y cierra la boca con fuerza.

—¿Prefieres que te la meta por el “culo”, entonces? —pregunta Wilmer—. Porque lo hago. Y luego te llevo a comisaría. Ahora, come.

El chico se mete la hierba en la boca.

Wilmer se dirige al resto de los ocupantes del bar.

—¡Vuelvan a guardarse las llaves y el dinero en los bolsillos! El resto, me lo quedo. Todos han oído lo que le pasó a ese policía joven. Es una vergüenza para mi gente. Será mejor que alguien venga a verme con un nombre o se quedarán sin sitio donde pasar la tarde. ¡Allá donde vayan, allá estaré yo!

—¿Qué quieres que hagamos con este? —pregunta Harold.

—Tráelo.

Sacan al tipo al coche y lo meten a empujones en el asiento de atrás. Harold busca su nombre en la base de datos y encuentra varias órdenes de detención en vigor por quebrantamiento de libertad condicional y posesión de drogas con intención de venderlas.

—¿No te he dicho que no me mintieras?

—Sí, vale, tengo alguna orden de detención —dice Mauricio.

—Eso es lo que menos tiene que preocuparte ahora —responde Wilmer—. Vamos a llevarte a ver a Jimmy McNabb.

• • •

Los dos coches están aparcados en un callejón de Algiers.

Jimmy tiene a Mauricio arrinconado contra el parachoques.

Angelo está sentado en el capó, mirando el teléfono de Mauricio.

—¿Cuál es tu contraseña?

—No tengo por qué decírselo —contesta Mauricio—. Conozco mis derechos.

—El chico conoce sus derechos, Jimmy.

—Cuéntame más —le dice Jimmy a Mauricio.

—¿Qué?

—Sobre tus derechos. Háblame de ellos.

—Tengo derecho a guardar silencio…

—Y…

—Tengo derecho a un abogado. Si no puedo costeármelo, me asignarán uno de oficio.

—¿Puedes costearte un abogado? —pregunta Jimmy.

—No.

—Entonces voy a asignarte uno: yo mismo. Como tu abogado, te aconsejo que nos des tu contraseña o le diré a Harold que te sujete la mano contra el filo de la puerta y la cerraré de golpe. Te conviene aceptar mi consejo, Mauricio.

—Usted no haría eso.

—¿Con qué mano te la meneas, Mauricio? —pregunta Angelo—. Sea cual sea, dale la otra, porque lo hará, puedes estar seguro.

—Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis —dice el joven.

—¿En serio? —pregunta Jimmy.

—Es fácil de recordar.

—Eso es lo que me saca de quicio de los yonquis —dice Jimmy—. Que seáis todos tan lerdos.

—Funciona —dice Angelo, y se pone a inspeccionar el contenido del teléfono—. Por lo visto, la palabra en clave que usa esta lumbrera de Mauricio para referirse a la meta es “taquitos”. «Tengo el “dinero”. Me paso a por un cuarto de “taquitos”».

—Tengo bastante hambre, me apetecen unos “taquitos”—dice Jimmy—. Mauricio, no te importará que mandemos un mensaje a tu camello para quedar con él, ¿verdad? ¿Eso no violaría tus derechos?

Mauricio tuerce el gesto.

—Supongo que no tengo elección.

—El tipo pregunta que si en el sitio de siempre —dice Angelo—. ¿Dónde es?

Mauricio no contesta.

—Abre la puerta del coche —ordena Jimmy.

Mauricio les da una dirección en Slidell Street, en Algiers.

—¿Y el nombre? —pregunta Jimmy.

Fidel.

Cuando van camino de Algiers, a Jimmy le suena el teléfono.

—McNabb.

—No me conoces —dice un hombre—. Trabajo para Charlie. El tipo al que buscas se llama José Quintero. Estuvo allí.

—¿Sabes dónde puedo encontrarlo?

—No, lo siento.

—Dale las gracias a Charlie de mi parte —dice Jimmy—. Como amigo.

Wilmer llama a la puerta de Fidel.

—“¿Quién es?”.

—Mauricio.

Se abre la puerta, pero con la cadena puesta.

Harold termina de abrirla de una patada.

Jimmy entra mientras Fidel trata de levantarse. Jimmy no le deja; de una patada en la barbilla, le tumba, inconsciente.

Cuando vuelve en sí, Fidel ve a Jimmy y a Wilmer sentados en el sofá, tomándose una cerveza. Angelo está entre él y la habitación de al lado. Harold bloquea la puerta de entrada.

Sobre la mesa baja hay una pistola, un cacharro viejo del calibre 25.

—Es hora de espabilarse —dice Jimmy—. Aquí hay meta suficiente para que te caigan entre quince y treinta años de prisión. Pero además, Fidel, estás a dos manzanas de un colegio, así que puede caerte cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

—¡Esa droga la han puesto ahí ustedes!

—Sí, ya, yo probaría a decirle eso al jurado, a ver qué opina —responde Jimmy—. O bien podemos irnos y fingir que nada de esto ha pasado.

—¿Qué quieren? —pregunta Fidel.

—José Quintero.

—Prefiero ir a la cárcel.

—Verás, ya había pensado en eso —dice Jimmy—. Cabía la posibilidad de que te diera más miedo lo que pueda hacerte Óscar, a ti o a tu familia. La pistola que hay encima de la mesa ya tiene tus huellas. Puedo pegarte un tiro en la cabeza y colocarte la pistola en la mano cuando estés muerto.

—Eso es un farol.

—Soy el hermano de Danny McNabb.

A Fidel se le agrandan los ojos.

—Veo que te suena ese nombre —añade Jimmy—. ¿Sigues pensando que no soy capaz de hacerlo?

—Le juro que yo no toqué a su hermano —dice Fidel—. Yo solamente sujeté la cámara.

—¿Solamente? —pregunta Jimmy.

Puto imbécil, ni siquiera sabía que estabas allí.

—¡Se lo juro!

—Bueno, si no hiciste nada más, dime dónde podemos encontrar a Quintero.

Fidel se lo dice.

Jimmy coge la 25 de la mesa y le pega un tiro en la cabeza.

—Lástima, otro ajuste de cuentas —dice.

Salen de la casa.

Uno menos.

Jolene vive en Constance Street, en la zona de Irish Channel, a un corto paseo del hospital donde trabaja. Sale a abrir en albornoz, secándose el pelo con una toalla.

Es la típica cajún: pelo largo, negro y lustroso, y unos ojos que Jimmy juraría que son de color violeta.

Está tan guapa como siempre.

—Acabo de salir de la ducha —dice—. Pasa.

Jimmy entra.

La primera habitación que se encuentra es una cocinita.

—Eva me ha pedido que venga a ver qué tal estás —dice.