19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

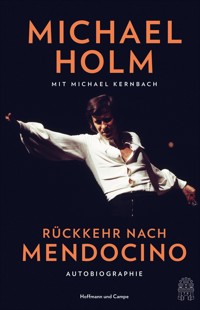

Ich hielt an und fragte "Wohin?" – Sie sagte: "Bitte nimm mich mit nach Mendocino!" Michael Holm, einer der größten Schlagerinterpreten Deutschlands, nimmt uns mit auf eine Tour durch seine sensationelle Karriere und die Achterbahn eines erstaunlichen Lebens. Wer sie hört, bekommt sie nicht mehr aus dem Kopf: Mit Ohrwürmern wie "Mendocino" hat sich Michael Holm ins kollektive Musikgedächtnis der Deutschen gesungen. Er ist einer der erfolgreichsten Schlagerinterpreten überhaupt. Doch sein Schaffen reicht weit über seine großen Hits hinaus. Jetzt erzählt er selbst von seinen vielen Leben: von Auftritten in jungen Jahren in den Kneipen der amerikanischen GIs in Erlangen, von seinen Anfängen als Praktikant beim legendären Plattenlabel Hansa Musik von Peter Meisel, und davon, was hinter den Kulissen bei der ZDF-Hitparade passierte. Rückkehr nach Mendocino ist eine unvergessliche Zeitreise durch die Welt des Schlagers, der Popmusik und der alten BRD.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 358

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Michael Holm | Michael Kernbach

Rückkehr nach Mendocino

Autobiographie

Sachbuch

Hoffmann und Campe

Für Bimbi, Maximilian und Anna-Franziska

Vorwort des Reisebegleiters

Ich lernte Michael Holm 1996 am Vorabend der »Guildo-Mania« kennen, deren Teil ich als Bassist der Orthopädischen Strümpfe war und wo ich als Autor schrulliger Coverhits wie Ich mag Steffi Graf mit dafür sorgte, 1994 einen Plattenvertrag bei EMI Elektrola einzufahren. Guildo, den damals alle den »Meister« riefen, hatte Michael bei einer Fernsehshow kennengelernt. Weil wir alle fest an unsere Schlagersache glaubten und unsere Tournee zu einem »Kreuzzug der Zärtlichkeit« ausgerufen hatten, waren wir alle nahezu biblisch geehrt, als Michael Holm uns auf sein Anwesen, den Schörghof bei Weilheim, einlud. Nicht ohne Grund, schließlich trug unsere erste Langspielplatte den programmatischen Titel Rückkehr nach Mendocino.

Bei unserem Antrittsbesuch in Oberbayern erwartete uns ein vor Energie und Selbstbewusstsein nur so strotzender Mittfünfziger, der seine Bühnen- und Gesangskarriere schon seit längerer Zeit für seine Arbeit als Verleger und Produzent heruntergefahren hatte und mit Frau Bimbi und den Kindern auf diesem riesigen Hofgut am Starnberger See lebte, wo er gerade seine zigste Karriere als Ökobauer und Pferdehofbetreiber plante. Auf der anderen Seite dagegen: wir. Sechs etwas weltentrückte Spätstudenten, die, in Polyesterhemden und Schlaghosen gehüllt, die Republik mit Hard-Rock-Versionen von Schlagerhits der sechziger und siebziger Jahre aufmischten und an denen sich schon Produzentengrößen wie der ehemalige Triumvirat-Organist Jürgen »Porky« Fritz oder Wolfgang-Petry- und BAP-Hitschmied Helmuth Rüßmann die Zähne ausgebissen hatten. Das Livephänomen Guildo Horn schien einfach nicht auf Tonträger festzuhalten zu sein, bis Michael Holm die Szene betrat.

Was er anders machte als seine ja ebenfalls durchaus erfolgreichen Kollegen? Er nahm uns und die Sache ernst und suchte nach ihrem musikalischen Kern, völlig unbeeindruckt etwa von Vorgaben der Plattenfirma, für die eine Vermarktung der Band nur im Comedy-Segment vorstellbar war. Am Ende dieser Arbeit stand dann das Album Danke!, aufgenommen im legendären Conny-Plank-Tonstudio und vergoldet für 350000 verkaufte Einheiten. Eine Arbeit, die ohne den entschiedenen, aufbrausenden, kompromisslosen und von seiner Vision überzeugten Michael Holm niemals zustande gekommen und schon alleine wegen der überbordenden Kosten sicher nicht zu Ende gebracht worden wäre.

Die Märchengeschichte rund um den zotteligen Schlagersänger Guildo und seine schräge Begleitband sollte für mich 1998 nach der Teilnahme beim Eurovision Song Contest ziemlich bald enden. Geblieben ist mir persönlich aber der Mentor und väterliche Kollege Michael Holm, ein Gentleman alter Schule mit der Kampfbereitschaft eines Straßenjungen, dem romantischen Herzen eines jungen Dichters und dem kühlen geschäftlichen Verstand eines Bankiers. Mit diesen Eigenschaften, gepaart mit seinem unglaublichen eigenen Talent, der Nase für das Talent der anderen und seiner Freude am Neuen, hat sein Leben eine Geschichte geschrieben, die vom beschaulichen Erlangen in das wilde Berlin der sechziger, die Disco-Hochburg München in den siebziger Jahren bis nach Nashville in den achtziger Jahren führte, wo er als Verleger und Komponist Welterfolge feierte, die hierzulande niemand für möglich gehalten hätte und nur den allerwenigsten je vergönnt gewesen sind. Ich freue mich, dass ich diese wilde Fahrt »auf der Straße nach San Fernando« aufschreiben durfte. Schnallen Sie sich an!

Michael Kernbach

Prolog

Nein, nein, nein, Michael, du klingst ja wie ein verrostetes Abflussrohr! Kannst du das nicht vernünftig singen?«, ertönte die sonore Stimme von Regisseur Truck Branss, irgendwo aus dem Halbdunkel des Berliner Studio 1, der Heimat der ZDF-Hitparade. Mist!, war mir sofort klar, jetzt bin ich wohl an der Reihe. Heute mag und kann man sich die Arbeitsatmosphäre im deutschen Showgeschäft in den frühen siebziger Jahren kaum noch vorstellen. Machotum mit offenem Sexismus, verbale Gewalt und Homophobie waren so allgegenwärtig wie der Qualm der Zigaretten, die gefühlt jeder sich ständig und überall ansteckte. Die gesellschaftliche Revolution der späten sechziger Jahre, der »Hippie-Jahre«, war gerade gestrandet. Sie hatte lediglich den politischen Extremismus der RAF und den verklemmten Voyeurismus der Schulmädchen-Report-Softpornos hinterlassen, die gerade die Kinokassen zum Klingeln brachten. In dieser Atmosphäre aus als Freiheit getarnter Übergriffigkeit und einem kreischbunten langhaarigen Biedermeier gediehen Charaktere wie der des Hitparademiterfinders und -regisseurs Truck Branss auf das prächtigste. Seine Position als einer der mächtigsten Macher der deutschen Musikindustrie vertrug sich schlecht mit seinem ohnehin zu großen Ego, das aus dem Kragen seiner Echthaarmäntel herauszuquellen schien. Truck Branss hatte den Charme und die Empathie eines Drill-Instructors. Er war der deutschen Schlagermusik ohnehin nicht sonderlich gewogen und hatte dazu noch erstaunliche charakterliche Defizite, die er gerne und ungebremst zur Schau stellte. Zu seinen Spezialitäten gehörte insbesondere der verbale Handkantenschlag aus dem Nichts und vor versammelter Kollegenschaft, die in dieser Zeit am Set zahlenmäßig weit größer war, als man es heute erwarten würde, mitsamt den enormen Kosten. Die ZDF-Hitparade war seit ihrem Start 1969 in kürzester Zeit in die Championsleague des Musikverkaufs aufgestiegen. Die Autoren und die Vertreter von Plattenfirmen und Verlagen standen Spalier, um ihrem Künstler und dem eigenen Geldbeutel schon während der Proben zur Sendung die Daumen zu drücken. Vor diesem großen Auditorium ließ es sich Truck Branss nicht nehmen, bei jeder dieser Proben einen der Teilnehmenden auf offener Bühne und vor aller Augen und Ohren hinzurichten.

»Hört euch das Gejammer an«, tönte die gefürchtete Stimme aus dem Off oft schon bei den ersten Takten eines neuen Liedes, »das kann man den Leuten doch unmöglich als Gesang verkaufen. Hol mal jemand die Klofrau, die kann das sicher besser.«

Dabei schonte Truck weder große Firmen noch große Namen. Er war der Torwächter zum Erfolg, und wer es sich mit ihm verscherzte, konnte die Schlagerkarriere eigentlich gleich an den Nagel hängen. Ich hatte reichlich Gelegenheit, diese Marotte von Branss zu beobachten, denn als Texter, Komponist oder eben auch als Sänger war ich von der ersten Sendung an praktisch bei jeder ZDF-Hitparade dabei und erlebte die Anspannung hautnah mit, die der damals noch übliche Verzicht auf Vollplayback mit sich brachte: Die Sängerinnen und Sänger präsentierten ihre Lieder vor dem Studiopublikum und der versammelten Kollegen- und Konkurrentenschar sozusagen unter Livebedingungen. Wenn Truck das mit jedem macht, dachte ich mir bald, wann bin ich dann wohl dran?

Dass ich eng mit Dieter Thomas Heck, genannt DT, befreundet war (später wurde ich Taufpate eines der Heck-Kinder, und DT war mein Trauzeuge), würde Truck sicher nicht davon abhalten, seinen Furor auch an mir auszulassen. So gut kannte ich den launischen Choleriker schon. Sein Selbstverständnis als »geistiger Vater« der Sendung enthob ihn jeglicher Rücksicht auf Persönliches. Und so kam es, wie es kommen musste: Ich trat mit meinem neuen Song Baby, du bist nicht alleine an. Für diesen Anlass trug ich einen extra erworbenen goldenen Satinanzug, den ich in einer der hipsten Boutiquen meiner Wahlheimat München, im Lord John & Lady Jane, erstanden hatte. Ein Laden, in dem auch die Rolling Stones einkauften, wenn sie mal wieder in der Stadt waren, um im Musicland-Studio meines Kollegen und Freundes Giorgio Moroder ein Album aufzunehmen. Der letzte Schrei, vielleicht ein Tick zu schrill für die Hitparade. Womöglich hatte das extravagante Kleidungsstück Trucks Aufmerksamkeit auf mich gelenkt. Kaum hatte ich die ersten Töne gesungen, stoppte die Begleitmusik, und aus dem Off blies Branss zum Angriff. Es war also so weit, diesmal hatte er mich im Visier.

Aber ich war vorbereitet. »Truck, du bist der Regisseur«, antwortete ich dem unsichtbaren Peiniger, so ruhig ich konnte. »Du kannst mir sagen, wie ich rumlaufen soll, was ich anziehen soll, wo ich stehen und wo ich hingucken soll. Erzähl mir aber bitte nicht, wie ich zu singen habe, denn ich habe in meinem kleinen Finger mehr Musikalität als du in deinem ganzen Körper.«

Danach war Totenstille. Man hätte im Aufnahmestudio eine Stecknadel fallen hören können. Noch nie hatte es jemand gewagt, sich so gegen Truck zu stellen. Vor allen Leuten. Während der Aufzeichnung seiner Sendung. Und, ganz ehrlich, wenn ich damals nicht schon so ein bekannter Sänger und erfolgreicher Autor auch für viele andere Künstler gewesen wäre, wer weiß, ob ich mich diesen Karriere-Kamikazeflug getraut hätte. Wie würde Truck reagieren? Würde er explodieren und mich umgehend rausschmeißen? Würde er die Aufzeichnung abbrechen und das Studio kurz und klein schlagen?

Nach einer kleinen Ewigkeit schnauzte es aus der Regie: »Weiter!«, und die Arbeit ging ohne Störungen zu Ende.

In der Kantine machte ich mir danach so meine Gedanken. Würde DT die Wogen glätten können, oder war das womöglich meine letzte Single als Sänger Michael Holm? So sinnierte ich, als aus dem Hintergrund Truck Branss auf mich zutrat. »Was hast du dir dabei gedacht, Michael?«, erklang es mit drohendem Unterton hinter meinem Rücken.

»Pass auf, Truck, es ist ganz einfach«, antwortete ich kühl und mit einem Selbstbewusstsein, das in der ZDF-Hitparaden-Welt eigentlich nur DT und ich vor sich hertragen konnten. »Seit vielen Jahren machst du bei jeder Probe einen Kollegen fix und fertig …«

»Was erlaubst du dir!«, schnauzte der getroffene Hund zurück.

»Warte, Truck. Das ist einfach so. Jeder kam mal dran. Irgendwann dann halt auch ich. Da dachte ich mir, da wird der Truck eine Antwort kriegen, an die er noch lange denken wird.«

Stille. Dann: »Ach, du Arschloch … Lass uns ein Bier trinken!«

Und damit war die Sache erledigt. Seine Manie, Künstler vor aller Augen zu demütigen, jedoch leider nicht. Mich sollte er aber in den folgenden Jahren, wie sonst nur die Sängerin Katja Ebstein und den großen Kollegen Udo Jürgens, immer mit Handschlag begrüßen. Eine Geste, die dem Rest der Schlagerwelt verwehrt wurde. So blieb ich der Welt als Sänger und mir die Welt als Publikum erhalten. Meine wundervolle Reise durch ein Leben im bunten Showgeschäft konnte weitergehen, was sicher für beide Seiten, für die Welt ebenso wie für mich, nicht die schlechteste Wendung gewesen ist.

IReise

Erlangen

Das Leben und ich

Dass die Musik dem strebenden Künstler oft harte Arbeit abverlangt, wenn er das scheinbar Unerreichbare erreichen will, ist eine Lektion, die ich gleich am Anfang meiner Karriere lernen musste. Nämlich als es darum ging, endlich in den Besitz meiner ersten eigenen Gitarre zu kommen. Von zu Hause, besonders von Papa, war da keine große Unterstützung zu erwarten. Obwohl – oder vielleicht, gerade weil – mein Vater als Bildungsbürger der »alten Schule« völlig musikbesessen war. Ein wirklich großartiger Geiger und glühender Verehrer der klassischen Meister. Vivaldi, Mozart, Schubert, das waren sozusagen die Beatles meines Papas und er selbst das, was man heute einen »Klassik-Ultra« nennen würde. Musik war für ihn ein unverzichtbarer Teil seines Lebens. Seine glühende Liebe zu ihr war so ansteckend, dass das Feuer für diese »höchste aller Künste« schon früh in mir zu lodern begann und auch bis heute feurig glüht.

Leider begann sich mein musikalischer »Brennstoff« nach einer am Radio gemachten Begegnung mit einem Sänger namens Elvis doch sehr von dem meines Vaters zu unterscheiden. One Night With You schlug nun einmal die Mondschein-Sonate für mich um Längen, und da war ich in meiner Generation wahrlich nicht der Einzige, der das so sah. Ich brauchte unbedingt eine Gitarre. Da wegen der musikalischen Diskrepanzen von Vaters Seite hier keine Hilfe zu erwarten war, hieß es für mich, den gerade mal fünfzehnjährigen Buben Lothar Walter: Ich musste einen Ferienjob annehmen.

Den Sommer 1958 verbrachte ich daher auf einem Bauernhof in Möhrendorf, einem kleinen Ort, etwa sieben Kilometer von meiner Heimatstadt Erlangen entfernt. Leider nicht als Gast in der Sommerfrische, sondern als Mädchen für alles. Was bedeutete: fünf Wochen Ställe ausmisten, Gras schneiden, Vieh füttern. Natürlich alles von Hand und mit der eigenen Muskelkraft, weil es auf den Höfen damals noch sehr viel weniger Maschinen gab als heutzutage. Der Preis für das sechssaitige Objekt meiner Begierde war also ein Ferienprogramm, bestehend aus Arbeiten, Essen, Trinken, Schlafen – und am nächsten Morgen das Ganze von vorn. Die Plackerei indes hatte sich gelohnt, denn in diesen fünf Wochen konnte ich sage und schreibe siebzig Mark verdienen. Ein hübsches Sümmchen, wenn man bedenkt, dass der damalige durchschnittliche Monatslohn gerade mal vierhundert Mark betrug. Mit diesem Salär konnte ich über einen Mitschüler, dessen Vater bei dem unweit von Erlangen beheimateten Instrumentenbauer »Framus« arbeitete, eine Gitarre dieser Marke ergattern. Es war ein günstiges Modell für fünfzig Mark, mit dem ein oder anderen Schmunzelfehler, aber es war meine. Ich investierte weitere fünf Mark meines Vermögens in ein Übungsheft mit dem Titel Gitarre lernen in 10 Stunden und saß nun, eifrig meine ersten Griffe übend, in meinem Mansardenzimmer der elterlichen Wohnung in Erlangen.

Erlangen, das war 1958 ein Ort, wie er kaum weiter entfernt sein konnte von Plätzen wie Mendocino, der verträumten Künstler- und Hippie-Enklave an der kalifornischen Pazifikküste. Oder von Stettin im Jahre 1943, wo ich, nur wenige Minuten nach der Geburt meiner Zwillingsschwester Mechthild, als das letzte von fünf Kindern der Eheleute Walter im städtischen Krankenhaus das Licht der Welt erblickte. Eines ist sicher, es ist definitiv eine »Gnade der späten Geburt«, wie es der von mir verehrte Helmut Kohl einmal so prägnant formulierte, dass ich mich an diese ersten beiden Lebensjahre, die letzten beiden des Zweiten Weltkriegs, praktisch nicht erinnern kann. Die Familienlegende besagt, dass meine Mutter mit ihren Kindern im April 1945 den letzten Zug erwischte, der Stettin verlassen konnte, und wir so gerade noch der vordringenden Roten Armee entkamen. In meine Erinnerung hat sich schemenhaft ein Bild eingebrannt: ich, auf dem Arm unseres Kindermädchens, auf der Anhöhe des Stadtteils Finkenwalde, Stettin vom Feuer rot und der Himmel schwarz vor Flugzeugen, die ihre Bomben abwarfen. Ich glaube, jeder Vertriebene meiner Generation wird eine ähnliche albtraumhafte Schimäre mit sich herumtragen.

Mein Vater, Karl Walter, war als Diplomingenieur der Elektrotechnik zur deutschen U-Boot-Flotte in Norwegen kommandiert worden, wo er mit dem Ende des Krieges auch in Gefangenschaft geriet. Meiner Mutter Hildegard blieb also nichts anderes übrig, als sich allein mit uns Kindern nach Wolfsburg durchzuschlagen, wo eine ihrer zehn (!) Tanten den Direktor des städtischen Heizkraftwerks geheiratet hatte und über eine dieser Stellung angemessene Wohnung mit ausreichend Raum verfügte. Da die Ehe von Onkel Arthur und Tante Tilly kinderlos geblieben war, kamen wir dem Paar als »Gäste« nicht völlig ungelegen. Die Aufnahme von Verwandten war der Fremdzuweisung anderer Flüchtlinge aus den Ostprovinzen durch die Besatzungsverwaltung sicher klar vorzuziehen. Das Schicksal war uns, also meiner Mutter und meinen Geschwistern Astrid, Johannes, Leonore, meiner Zwillingsschwester »Mecki« Mechthild und mir, wohlgesinnt: Das Glück eines festen Wohnsitzes unter dem Dach eines zugewandten, freundlichen Hausherrn war in jenen Tagen in Deutschland weiß Gott nicht jedem beschieden. Wir machten es unseren Gastgebern aber auch nicht übermäßig schwer, uns zu mögen. Wir hatten buchstäblich nichts außer unserer Dankbarkeit, die wir gerne und reichlich an unsere Wohltäter weitergaben. Zu sechst bezogen wir zwei Zimmer der Direktorenwohnung und waren damit fürs Erste sicher, warm und trocken untergebracht.

Trotzdem herrschte auch bei uns Walters vor allem ein grimmiger Meister: der Hunger, der, gemeinsam mit seinem bitteren Verbündeten, dem Mangel, den Alltag von früh bis spät bestimmte. Die meisten Sorgen, die uns heute den Schlaf und den letzten Nerv rauben, wirken so klein und lächerlich gegen die Schwierigkeiten, mit denen unsere Mütter damals zu kämpfen hatten. Gerade wir Flüchtlingsfamilien waren nicht überall gerne gesehen, waren wir doch eine direkte Konkurrenz um die spärlichen Vorräte, die der harte Winter 1946/47 und der auf den Fuß folgende Hitzesommer 1947 noch einmal verknappten. Besonders in den Jahren bis zur Währungsreform stand Improvisationskunst hoch im Kurs, und Tauschwirtschaft war das Gebot der Stunde.

Meine Mutter verfügte, gottlob, über besondere, nahezu »metaphysische« Fähigkeiten. Sie war eine charmante und unterhaltsame junge Frau, die schnell Kontakt zu den Bauersfrauen der Umgebung fand. Die besuchte sie nun regelmäßig gemeinsam mit einer ebenfalls aus dem Osten geflohenen Freundin mit dem Bollerwagen, um dort im Austausch für Strick- und Handarbeiten Kartoffeln und Äpfel zu bekommen. Sie verstand sich aber nicht nur aufs Plaudern, sondern auch aufs Zuhören und das Abspeichern der Sorgen und Wünsche der vom Krieg gebeutelten Frauen. Eine Fähigkeit, die sie schnell dazu einsetzte, den armen, nach Trost und Zuversicht suchenden Leidensgenossinnen aus den Karten zu lesen. Das »Boddenkieken« hatte in Mamas Familie Tradition, und so machte sie es sich zur Aufgabe, den erstaunten Frauen zunächst ihre spezifischen Nöte zu schildern und dann »hellzusehen«, um ihnen mit freundlichen Prophezeiungen ein wenig Hoffnung zu schenken. Eine sicher viel großherzigere Tat, als sie manch gestrenger Pfarrer oder missgünstige Nachbarin in jenen harten Tagen aufzubringen in der Lage war. Als Mama sich dann aber eines schönen Tages ganz weit aus dem Fenster lehnte und einer ihrer Kundinnen wahrsagte, dass die Heimkehr des Ehemannes im »Haus der Karten« und damit unmittelbar bevorstehe, und der Herr Gemahl dann am nächsten Morgen tatsächlich vor der Tür der Frau stand, nahm die Nachfrage nach Mutters Dienstleistung gehörig an Fahrt auf. So hatte nicht etwa ich, sondern meine Frau Mama den ersten fetten »Hit« der Familie gelandet. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Tantiemen für ihre Voraussagen wurden in Währungen wie Brot und Schinken gezahlt. Für uns Walters standen die Zeiten von nun an im Zeichen eines »kulinarischen Aufschwungs«. Die Erlöse aus Mutters besonderer Gabe fühlten sich an wie eine Art vorgezogenes Wirtschaftswunder. Statt Kartoffeln und drei vertrockneter Äpfel gab’s auf einmal Kuchen und Gurken und Eier und Speck, alles, was man sich wünschte, und zwar regelmäßig und den ganzen Bollerwagen voll.

Dann, es muss 1947 oder 1948 gewesen sein, stand auch bei uns der Vater plötzlich wieder vor der Tür: ein für mich zunächst völlig fremder Mann, der von da an nicht einfach nur Teil meines Lebens war, sondern von der Minute seiner Ankunft an volle Befehlsgewalt darüber hatte. Was für heutige Ohren vielleicht nach einem therapiebedürftigen Kindheitstrauma klingt, war für uns Nachkriegskinder normal. In den allermeisten Fällen war es auch ein Segen. So auch bei uns, denn »Papa«, wie wir den fremden Herrn zunächst mit Vorsicht, dann mit wachsender Begeisterung riefen, brachte durch seine Liebe zu Literatur und Musik neuen Schwung und Freude in unser Leben.

Meine Mutter Hildegard, gebürtig in Wilhelmshaven, brachte meine vier Geschwister und mich durch wahrlich schwere Zeiten. Man kann die Leistung der Frauen nach dem Krieg nicht hoch genug ehren, und ich bin meiner Mutter mein Leben lang für ihre Fürsorge und ihre Opferbereitschaft dankbar geblieben.

Mit der Heimkehr des Vaters in den Kreis der Lieben waren wir Walters also wieder komplett. Ein Glück, das längst nicht alle Familien nach diesem furchtbaren Krieg teilten. Aber auch für uns war es die »Stunde Null«, wie für viele andere in Deutschland. Es gab kein Zurück mehr in die alte Heimat Stettin oder zu Besitz, der sonst irgendwo auf uns gewartet und den Neuanfang erleichtert hätte. Was wir aber hatten, war Vaters exzellente Ausbildung, die ihm half, schnell eine gute Stellung zu finden. Diese Erfahrung war sicher einer der Gründe, warum er stets darauf bestand, dass alle Kinder Abitur machten. »Und wenn ihr dreißig Jahre drüber werdet«, pflegte er zu sagen, wenn es dazu, selten genug, mal Unmut in der Kinderschar zu hören gab. Denn Bildung und Wissen, diese Lehre zogen meine Eltern aus den Schrecken des Krieges, waren und sind die einzigen Güter, die dir keiner stehlen oder zerstören kann.

Fünf Kindern das Abitur zu ermöglichen, war aber auch für einen Herrn Ingenieur in den fünfziger Jahren eine Mammutaufgabe, und ich werde es meinen Eltern für immer danken, dass sie so viel Mühe und Verzicht auf sich genommen haben, um uns diesen Weg zu ebnen. Vater bewarb sich mit Erfolg bei Siemens, und so führte uns das Schicksal von Wolfsburg nach Erlangen, wohin der Elektroriese gleich nach dem Krieg seinen Firmenhauptsitz und Produktionsschwerpunkt verlegt hatte. Ein Restart an einem neuen Standort, für den man fähige Elektroingenieure brauchte. Erlangen war seinerzeit ein kleines, verträumtes Universitätsstädtchen, vom Krieg nicht annähernd so geschunden wie die meisten deutschen Großstädte, die wie Köln, Berlin oder Dresden im Bombenhagel mehr oder minder dem Erdboden gleichgemacht worden waren. Mehr Wissenswertes über Erlangen (wie in den achtziger Jahren die NDW-Band Foyer des Arts in einem Lied so bezaubernd kalauerte) brauchten meine Eltern nicht für ihre Entscheidung. Ein sicherer Arbeitsplatz bei einem großen, deutschen Unternehmen in einer halbwegs erhaltenen Kleinstadt im schönen Frankenland, das waren für eine siebenköpfige Familie in den ersten Nachkriegsjahren mehr als ausreichend gute Gründe, um sich für einen Neuanfang dort niederzulassen.

Mein Vater Karl Walter, Diplomingenieur der Elektrotechnik. Während des Krieges war er im norwegischen Bergen stationiert, um dort mit Elektromotoren angetriebene U-Boote zu bauen. Von seinen Erlebnissen im Krieg sprach Vater nicht viel. Nur von einer Begebenheit erzählte er öfter, wohl auch, weil es ihm auf eine beinahe übernatürliche Art das Leben gerettet hatte. Zu den Aufgaben der U-Boot-Bauer gehörte auch eine Probefahrt mit jedem neuen Schiff. Diese Aufgabe teilte sich Vater mit dem Chefingenieur, immer im Wechsel. Einen Tag vor einer anstehenden Testfahrt erlitt Vater einen schmerzhaften Ischias-Anfall, und in der Nacht träumte er von der Testfahrt: Vor ihm sitzt ein Mann in seinem Mantel im Cockpit. Der Mann dreht sich um. Sein Gesicht ist ein Totenkopf. Allerdings nicht wegen dieses Albtraums, sondern aufgrund seiner Rückenschmerzen konnte er die Testfahrt am nächsten Tag nicht antreten. Zum Glück: Das Boot war das einzige von den in Bergen gebauten sechzig oder siebzig Schiffen, das nicht von der Probefahrt zurückkehrte.

Unser erstes Zuhause war die »Siemens-Siedlung«, eine Art besseres Barackendorf am Stadtrand von Erlangen, eilig zusammengezimmert vom Großkonzern, der seinen neuen Mitarbeitern ein, wenn auch provisorisches, aber doch eigenes Zuhause anbieten musste. Ich erinnere mich an die einfachen, sauber verputzen kleinen Einheiten, in denen es im Winter bitterkalt und im Sommer brüllend heiß sein konnte. So heiß, dass unsere Mutter tagsüber feuchte Betttücher über die Dächer und Fenster hängte, um für Abkühlung zu sorgen. Was Frauen, oft genug auch noch ohne ihre im Krieg gebliebenen Männer, Söhne und Brüder, in dieser Zeit bewältigt haben, ringt mir bis heute den größten Respekt ab: Das angeblich schwache ist offenkundig doch wohl das stärkere Geschlecht.

Es müssen mühevolle Jahre für unsere Eltern gewesen sein. Denn auch wenn es jeden Monat ein wenig besser wurde: Ein Leben in Wohlstand, wie meine Generation es dann als junge Erwachsene genießen konnte, war für sie noch meilenweit entfernt. Wir Kinder bekamen indes davon nicht viel mit. Zumal wir es ja auch nicht anders kannten. Essen, was die Jahreszeiten uns anboten; Fleisch, wenn überhaupt, dann an den Feiertagen; teilen und achtsamer Umgang mit unseren wenigen Habseligkeiten, kurz: Alles, was man heute unter der Formel »Nachhaltigkeit« versammelt, war unser ganz normaler Alltag. Trotzdem sollte sich das kein beseelter Weltverbesserer zurückwünschen. Denn es ist ein großer Unterschied, einen solchen Lebensstil frei zu wählen oder ihn führen zu müssen.

Für meine Geschwister und für mich waren es indes behütete und unbeschwerte Jahre. Das Hungern hatte bald ein Ende, und die Familie war zusammen. Zärtlich umsorgt wurden wir besonders von unserer Mama. Als Kind aus einer außerehelichen Beziehung der Mutter musste sie selbst bis in die Erwachsenenjahre unter Herabsetzung und Ausgrenzung durch ihre Geschwister und Verwandten leiden. Wohl auch darum gab sie alles, um ein harmonisches und glückliches Familienleben zu gewährleisten. Die sorgende Mutter und der musikalische Vater waren die Pfeiler meiner praktisch sorgenfreien Kindheit. Papa verdiente in seiner festen Anstellung für damalige Verhältnisse gutes Geld und gönnte sich einen ersten Luxus. Eine Geige kam ins Haus und wurde, auf dem Küchentisch liegend, von allen gebührend bewundert. Der Küchentisch selbst war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr als eine mit einer Tischdecke drapierte Transportkiste. So viel zu den Prioritäten meines Vaters.

Im Kreis der Geschwister: Johannes, ich – der kleine Lothar –, Mechthild, Leonore und Astrid

Er ließ es auch nicht mit einem einzelnen Instrument im Haus, nur zu seinem eigenen Vergnügen, bewenden. Das »Hausorchester Walter« umfasste bald nicht nur den Familienchor, sondern auch an Instrumenten musizierende Kinder: Geige, Bratsche, Cello, und für mich hatte Papa die Querflöte ausersehen, mit dem perspektivischen Ziel, dass ich an diesem Blasinstrument dereinst den Meisterstatus erlangte. Ein Level, das ich später auf verschiedenen musikalischen Gebieten tatsächlich erreichte, wenn auch nicht mit der Querflöte.

Hausmusik war ein fester Teil unseres Familienalltags, wir musizierten drei- bis viermal die Woche gemeinsam. Aber auch damit war es Papa nicht genug. Er leitete das firmeneigene Siemens-Kammerensemble und spielte im gleichnamigen Symphonieorchester des Konzerns, das regelmäßig unter der Leitung renommierter Dirigenten die großen Werke der klassischen Musik aufführte. Obendrein gründete Vater auch noch ein Streichquartett, dessen regelmäßigen Proben in unserem Wohnzimmer wir aus unseren Kinderzimmern lauschen konnten. Kurz gesagt, Vater war durch und durch ein Musiker – und wäre somit der Letzte, der sich über meine spätere Berufswahl hätte wundern dürfen. Die er dann, insbesondere wegen der von mir geschaffenen Werke der »leichten Muse«, trotzdem anfänglich nur ziemlich schwer akzeptieren konnte.

Doch davon war in diesen Kindheitstagen noch nichts zu ahnen, denn ich war zunächst ein, im besten Sinne des Wortes, ganz normaler Bub und als solcher leider auch ein eher mittelmäßiger Schüler. Gut in Deutsch und Musik; später, am Gymnasium, nicht ganz so gut in Latein und Griechisch, Erdkunde und Sport; und schlecht, da sind Vaters Gene komplett an mir vorbeigesprungen, in Mathematik und Physik. Auch war ich keine richtige Sportskanone, kein ausgezeichneter Leichtathlet oder begeisterter Fußballspieler. Wo es mir da an Kraft fehlte, konnte ich es aber durch Ausdauer und Zähigkeit kompensieren. Eigenschaften, die mir später auf meinem durchaus öfter auch rauen Weg ins und durch das Musikgeschäft zugutekommen sollten.

Die prägendsten Erlebnisse meiner Kindheit waren der Musik vorbehalten. Meine erste, für immer im Gedächtnis bleibende »Auftrittserfahrung« durfte ich Weihnachten 1951 machen. Leider war der Anlass dazu nicht besonders schön. Mama war kurz vor dem Fest mit Hepatitis in das örtliche Krankenhaus eingeliefert worden. Die Medizin der frühen fünfziger Jahre hatte auf viele Probleme noch keine Antwort, auch für diese Art Leberleiden gab es damals keine wirkliche Behandlung. Man tastete sich mit Diäten und ständiger Beobachtung heran. Doch auch am Heiligabend war an Entlassung nicht zu denken. Für uns Walters war klar, dass wir das Weihnachtsfest gemeinsam an Mamas Krankenbett verbringen würden. Denn die Heilige Nacht war uns als Familie wortwörtlich heilig. Nicht dass wir übermäßig religiös gewesen wären. Unsere praktizierte Religiosität ging kaum über den Rahmen des damals noch sakrosankten Sonn- und Feiertagsgottesdienstbesuchs hinaus. Weihnachten war für uns ein Fest der Gemeinschaft, bei dem vor allem gesungen wurde. Diese Art der Feier ließ sich natürlich prima ins Hospital verlegen, und so trugen wir Mama, gruppiert um ihr Krankenbett, ein paar Weihnachtslieder vor. Mehrstimmig, selbstverständlich, angeführt von der Geige des Herrn Papa. Nach gut zwanzig Minuten merkten wir, dass wir nicht allein waren. Auf den Gängen der Inneren Abteilung war alles voller Menschen. Die Krankenschwestern, die Ärzte, die Patienten und deren Verwandte, die zu Besuch waren, sie alle saßen und standen da, zum Teil heulend vor Rührung. Ein Zuschauer rief: »Die Engel singen«, und wenn ich daran denke, kommen mir heute noch fast die Tränen, weil es so bewegend war. So wurde dieses Konzert auch gleichzeitig zum Start meiner ersten »Tournee«, denn Vater zog mit uns von Krankenzimmer zu Krankenzimmer, um in jedem Raum ein Weihnachtslied mit uns aufzuführen.

Nicht zu unserem Schaden, denn die von uns mit Musik Beschenkten ließen sich nicht lumpen. Von allen Seiten bekamen wir Kuchen, Marzipan, Schokolade und Nüsse zugesteckt. Das mag heute banal klingen, aber zu diesen Zeiten, in denen es nicht so viele Sachen gab, war es für uns ein wahres Füllhorn mit Gaben direkt aus Schlaraffien. Beseelt und mit prall gefüllten Taschen zogen wir heimwärts, und in mir wuchs eine wichtige Erkenntnis: Mit Musik lässt sich eine Menge reißen! Eine Beobachtung, die auch Papa gemacht haben muss. Die Auftritte unseres Gesangsensembles, etwa bei Familienfeiern, mehrten sich und gipfelten zwei Jahre später in einer Darbietung im Redoutensaal der Stadt Erlangen, wo wir, wie aus dem seinerzeit populären Musicalfilm Die Trapp-Familie entsprungen, wie die Orgelpfeifen aufgestellt den mit achthundert Menschen gefüllten Saal zum Toben brachten.

So weit, so heil war meine Welt, bis eben jener Tag kam, an dem ich Elvis traf. Am Radio, wohlgemerkt, und bei einem Schulfreund. Denn das Radio zu Hause war ausschließlich der Vermittlung von Hochkultur vorbehalten. Wir versammelten uns vor dem Apparat, um Hörspiele zu verfolgen wie Die Schatzinsel. Sonntags erklangen in der Sendung »Klassisches Konfekt« auch schon mal leichtere Operettenmelodien, aber eine Welle wie den amerikanischen Soldatensender AFN hätte bei uns Walters niemand einzustellen gewagt. So infizierte ich mich außer Haus mit dem Rock-’n’-Roll-Virus und wusste sofort: Alles, was ich brauche, um die Welt zu erobern, ist eine Gitarre. Eine absolut überzeugende Idee, wie ich fand, die ich auch meinem Vater vortrug. Er zeigte sich auch nicht völlig abgeneigt, war aber der Meinung, dass der Abschluss meiner Ausbildung an der Querflöte auf Meisterniveau die Grundvoraussetzung sein sollte für alles weitere. Mein Querflötenspiel war zu jener Zeit noch stark ausbaufähig, und das Rock-’n’-Roll-Fieber schüttelte mich. So nahm ich die schweiß- und schwielentreibende Sommerarbeit auf dem Bauernhof in Möhrendorf in Kauf, bis ich endlich meine Framus in Händen hielt. Nachdem ich vier Wochen darauf geübt hatte, schrieb ich auch schon meinen ersten kleinen Song, eine Instrumentalmelodie, die ich Desert Island taufte und die mir gleich mehrmals in meinem Leben die wundersamsten Türen öffnen sollte.

Meine erste Gitarre und ich. Schon mit den ersten Akkorden rockte ich so gut, dass den Fotografen leider die ruhige Hand verließ. Shake, Rattle and Roll!

Zwischenstopp:

Desert Island

»Du! Warum schreibst du keine Lieder?« Der Verleger Peter Meisel, Spross des ehrwürdigen Berliner Verlagshauses Will Meisel, ein großer, sportlicher Mann mit einer fisteligen Stimme, einem breiten Berliner Dialekt und von einer energetischen Hektik beseelt, war dem angloamerikanischen Popsound der Swinging Sixties gegenüber sehr aufgeschlossen. Er sah neidisch über den Ärmelkanal und über den großen Teich, wo in England und den USA die neuen Superstars Tag für Tag aus den Studios in die Rundfunkanstalten zu strömen schienen. »Warum gibt es das nicht bei uns?«, hörte ich ihn bei einer Besprechung fluchen, bei der ich mich gerade meiner aktuellen Hauptbeschäftigung, dem Einschenken von Kaffee, hingebungsvoll widmete. Denn nachdem meine ersten Gehversuche als Sänger von einem noch nicht abendfüllenden Erfolg gekrönt waren, hatte ich der Erwartung meiner Eltern nachgegeben und ein Studium der Juristerei in Berlin begonnen. Weil aber Zeit Geld ist und Geld etwas, wovon ich wenig hatte, sah ich mich gezwungen, Zeit gegen Geld zu tauschen und mir eine bezahlte Beschäftigung zu suchen. Um wenigstens peripher mit der von mir so heiß geliebten Musik in Verbindung zu bleiben, nahm ich einen Job als Werksstudent in eben jenem Verlagshaus an, wo nun Peter Meisel eine Antwort von mir erwartete.

»Entschuldigung, ich schreibe Lieder, Herr Meisel!«

»So? Ich meine aber nicht mal ein oder zwei kleine Melodien, ich meine viele Stücke. Sehr viele!«

»Ich habe bereits über hundert Titel geschrieben, Herr Meisel«, lehnte ich mich nun aus dem Fenster. Die exakte Zahl kannte ich gar nicht, aber einige Dutzend mussten es bereits gewesen sein.

»Dann lass doch mal hören. Bringt ihm eine Gitarre!«

So geschah es, und auf dem eilends herbeigebrachten Instrument intonierte ich dann, weil man im Leben am besten immer am vorderen Ende anfängt, meine erste eigene Komposition. Das Instrumentalstück Desert Island aus meinem Jugendzimmer in Erlangen öffnete mir die Tür in das professionelle Autorengeschäft und bescherte mir meinen ersten Verlagsvertrag.

»Bringt mir mal die Papiere für den Michael«, orderte Meisel nach dem Ende meines Vortrags, nun meines Namens ganz gewahr, ohne weiter zu zögern. Und noch am selben Abend machte er aus mir, dem Kaffeebuben und Jurastudenten, den Komponisten Michael Holm. (Den sehr bald nicht minder erfolgreichen Textdichter Holm hatte Peter Meisel indes vergessen, unter Vertrag zu nehmen. Ein Umstand, der mir ein paar Jahre später zu großem Vorteil gereichen sollte.) Über diesem Tag im Verlagshaus Edition Meisel standen also die Sterne für mich mehr als günstig.

Und es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Desert Island mir Glück gebracht hatte. In den folgenden Jahren wurde das Lied unter dem Namen Kungsleden die Titelmelodie eines sehr erfolgreichen Fernsehfilms in Japan, wodurch der Song ein Riesenhit wurde. Das »Land des Lächelns« sollte dann, viele Jahre später, erneut eine große Rolle in meinem musikalischen Leben spielen, davon später mehr.

Dass eine simple, lediglich auf der Akkordreihe c, f, g, c, a-Moll, E7 basierende Eigenkomposition mir in einer fernen Zukunft einmal Türen öffnen würde, von denen ich noch nicht einmal ahnte, dass es sie überhaupt gab, das konnte ich mir, verständlicherweise, bei ihrer Entstehung nicht einmal in meinen kühnsten Träumen vorstellen. Für solche hochfliegenden Phantasien gab es zunächst aber auch gar keinen Grund. Die Gitarre und mein Fleiß, sie halbwegs zu beherrschen, machten sozusagen über Nacht aus dem eher durchschnittlichen Schüler Lothar einen gefragten Mann. Gerne überall gesehen, gerne immer überall eingeladen. Besonders bei den Klassenpartys stand ich schnell hoch im Kurs, die wir im »Jazz-Keller«, wie wir das nannten, regelmäßig feierten. In Wahrheit bestand der Jazz-Keller aus zwei winzigen Räumen, mit bunt besprühten Eierkartons als Schalldämpfer an den Wänden. Da waren zwanzig bis fünfundzwanzig Leute, und das waren natürlich nicht nur Jungs. Im Laufe der Feier kam immer irgendwer, der mir eine Gitarre in die Hand drückte und fragte: »Würdest du einen Titel für uns spielen?« Was mir, auch dank der grundsoliden Gesangsausbildung in der Walter’schen Stimmenschmiede, nicht schwerfiel.

Wenn ich dann aktuelle Hits wie Tom Dooley der Nilsen Brothers oder den Lonely Boy von Paul Anka vortrug, bekamen die Mädchen große und schmachtende Augen. Mehr als genug Aufmerksamkeit für einen Fünfzehnjährigen, der bisher noch nie wirklich aufgefallen war. Und da dämmerte es mir: Mit Musik, da lässt sich eine Menge reißen!

Auch wenn die unerwartete Aufmerksamkeit, vor allem durch das schöne Geschlecht, sicher einen sehr angenehmen Zugewinn in meinem Alltag darstellte und meine Wertschätzung unter den Mitschülern deutlich anstieg, hatte ich Probleme, die mir spürbar zu schaffen machten. Ich war schließlich schwer vom Rock-’n’-Roll-Virus infiziert und brauchte dringend andere daran Erkrankte, mit denen ich eine Band gründen konnte. Nicht ganz leicht für einen Unterprimaner des humanistischen Gymnasiums Fridericianum Erlangen, wo ich mich auf mein Abitur vorbereiten sollte. Sicher gab es auch dort junge Menschen mit einem modernen Musikgeschmack, aber es war eher der elitäre Jazz, der die meisten meiner Mitschüler begeisterte. Nichts gegen Jazz, denn damals wie heute ist meine Überzeugung, dass es lediglich gut und schlecht gemachte Musik gibt und wahre Könnerschaft jeder Spielart dieser Kunst zu Glanz verhilft. Angesichts meiner Liebe zu den heißen Rhythmen und schmachtenden Balladen, die jetzt vor allem aus den USA zu uns nach Deutschland kamen, war die komplexe, coole und auch ein wenig versnobte Improvisationsmusik kein Mittel, das meine Sehnsüchte gestillt hätte.

Aber in der Tat fanden sich bald zwei weitere junge Musiker mit meinen musikalischen Neigungen. In einer Triobesetzung aus Akkordeon, Bass und Gitarre, die wir nach meinem Spitznamen aus Kindertagen, Daddy, die »Daddy Band« nannten, legten wir los wie die Feuerwehr. Gelegenheit dazu bot uns eine Kneipe nicht unweit der amerikanischen Kaserne in Erlangen, wo sich die G.I.s nach Feierabend zum Umtrunk trafen. Dort spielten wir nun für zehn Mark pro Kopf am Abend zum Tanz auf. Wir sorgten mit einem Mix aus Rock ’n’ Roll, englischen Popsongs und auch deutschen Schlagern mit einfachsten Mitteln für Riesenstimmung. Diana von Paul Anka, Yes Tonight, Josephine von Johnny Ray oder Lollipop von den Chordettes waren die Songs, mit denen wir unserm Publikum einheizten. Es gab kein Mikrophon, keine Verstärker und schon gar keine Bühne. Ich stand auf einem Tisch, das funktionierte ebenso gut. Da man uns als Minderjährigen außer einem gelegentlichen Apfelsaft keine Freude mit spendierten Getränken machen konnte, war auf dem Tresen ein Glas deponiert, in dem die Gäste auch schon mal ein Trinkgeld für uns hinterließen. Mal zwei Mark, mal fünf Mark. Das Wichtigste für uns war, dass wir unsere Musik machen konnten. Dass wir dafür auch noch beklatscht und bezahlt wurden, kam uns wie das Paradies auf Erden vor.

Nachdem wir die ersten vier oder fünf Auftritte absolviert hatten, begingen wir einen folgenschweren Fehler. Wir erzählten zu Hause begeistert von unseren triumphalen Erfolgen als Unterhaltungskünstler, und das wollten unsere Eltern nun doch auch einmal live miterleben. Den Eindruck, den unsere Erziehungsberechtigten von unserem Auftrittsort gewannen, unterschied sich doch erheblich von unserer Wahrnehmung. Wo wir jungen und auch noch ziemlich naiven Knaben lediglich eine Menge Menschen sahen, die tanzten und Spaß hatten, offenbarte sich unseren Vätern und Müttern ein wahres Sodom und Gomorrha. Leichte Mädchen, Soldaten aller Ethnien, zwielichtige Gestalten, gleich einer Horde Orks im Vorhof zur Hölle, und damit nahezu alles, wovon ein junger Mensch aus ihrer damaligen Sicht unbedingt ferngehalten werden musste. Müßig zu erwähnen, dass dies das jähe Ende unserer gerade erst aufblühenden Karriere und auch weiterer Auftritte der Daddy Band bedeutete.

Aber Rückschläge haben mich nie aus der Bahn geworfen, sondern im Gegenteil angespornt, meine Ziele zu erreichen. So trat ich weiter auf den Teenagerpartys in meiner Heimatstadt auf. Dies offenbar mit so großem Erfolg, dass man mich einlud, mit meiner Band beim gemeinsamen »Drei-Schulen-Ball« der Erlanger Oberschulen aufzutreten. Eine große Sache, denn bei dieser Gemeinschaftsveranstaltung kam praktisch die ganze Jugend der Stadt zusammen. Bei dieser Gelegenheit sollte ich dann mein erstes Stelldichein mit einem Weltstar haben, auch wenn diese Zukunft noch in den Sternen stand. Elke Schletz, Tochter eines fränkischen Pfarrers, war so etwas wie der kollektive Traum der Jungs unserer kleinen Stadt. Ein Mädel, das mit der richtigen Figur und dem richtigen Gesicht auf die richtige Art in den richtigen Kleidern durch die Straßen ging. Schon bald sollte sie unter dem Namen Elke Sommer nicht nur den jungen Männern Erlangens, sondern der ganzen Welt den Kopf verdrehen. Elke besuchte wie ich täglich das Gymnasium Fridericianum und war doch so weit entfernt für mich wie der Saturn. Nicht nur, weil sie eine exorbitante Schönheit war, sondern obendrein auch noch zwei Schulklassen über mir logierte. Doch die Macht der Unterhaltung war schon damals stark in mir, und neben meinen gesanglichen und instrumentalen Fähigkeiten hatte ich ein quasi angeborenes, instinktives Gefühl dafür, wie man von der Bühne herab den Saal zum Kochen bringt. Mit meiner Band, die um einen rumpeligen Schlagzeuger verstärkt worden war, zog ich alle Register und ließ meiner Begeisterung freien Lauf. Ein energetischer Prozess, den man heute »Authentizität« nennt und den ich in seiner reinsten Qualität viele Jahre später bei meinem Protegé Guildo Horn erleben durfte. Lohn für meine exaltierte Darbietung war dieses Mal neben dem frenetischen Applaus und »Zugabe«-Rufen meiner Mitschüler nicht Geld, sondern: ein Tanz. Ein Tanz, zu dem mich keine Geringere als Elke Schletz, die bald Sommer heißen sollte, im Rahmen der Damenwahl aufforderte. So schwebte ich, der verschwitzte Jüngling, mit der Schönheitskönigin unserer Stadt über das Parkett. Mehr war aus einem solchen Abend einfach nicht herauszuholen. Wie gesagt: Mit Musik lässt sich echt was reißen!

Diese Beobachtung sollte sich in den nächsten Jahren immer wieder aufs Neue bestätigen. So etwa in den auf den Ball folgenden Sommerferien, in denen ich mit meiner Zwillingsschwester nach Italien reiste. Mit siebzehn. Per Anhalter. Kein Smartphone, kein Videocall. Nix. Einfach weg. Kontakt nach Hause bot allenfalls die Postkarte, deren letzte Exemplare auch schon mal nach der Rückkehr eintrudelten. Es war einfach eine andere Zeit.

Mit sechzig Mark in der Tasche und drei Wochen Reisezeit mussten wir beide uns schon was einfallen lassen, um nicht auf halber Strecke wegen Geldmangels die Heimreise antreten zu müssen. Natürlich lagen Verwandte und Bekannte auf unserer Reiseroute, wo wir übernachten und uns »durchfressen« konnten. Oft genug hieß es aber auch, in der Jugendherberge abzusteigen, die uns für 1,50 Mark ein Dach über dem Kopf bot. Dort war es meine Schwester Mecky, die mein Sanges- und Gitarrentalent in den Aufenthaltssälen anpries: »Mein Bruder, der kann toll singen! Gebt ihm eine Gitarre!« Und schon saß ich wieder auf einem zur Bühne umfunktionierten Tisch und spielte die Hits unserer Jugend. Tom Dooley von den Nilsen Brothers, Buona Sera von Louis Prima, Sugar Baby von Peter Kraus. Mit diesem Repertoire warst du der Held, und es kam von allen Seiten der Applaus, aber eben auch Kuchen und die Limonade.

So haben wir dann, mit den sechzig Mark und dem »Mein Bruder kann singen«-Spruch den dreiwöchigen Urlaub ohne Hungerödeme überlebt. Was mir allerdings auch mit Musik nicht gelungen wäre, wenn unser Proviant durchgängig aus Pizza bestanden hätte – in Nahrungsmittel, das ich bei dieser Reise zutiefst zu verabscheuen gelernt habe. Ich weiß, Millionen von Menschen werden es nicht glauben wollen, aber es war der Fladenteig einer original italienischen Nonna, die mir dieses Gericht für immer vergällen sollte. Wir waren eingeladen worden bei lieben neuen Freunden, da gab es eigentlich ganz Leckeres zu essen. Auf einmal kam die Großmutter, ganz stolz, mit einem riesigen runden Teil, das auch durchaus appetitlich duftete. Die Familie erklärte uns, das sei der kulinarische Stolz der Nonna. Etwas, das ich nicht kannte, meine Schwester auch nicht, nämlich »Pizza«, mit reichlich Käse. Ich war ziemlich hungrig und schnitt ein Stück ab, doch schon während der ersten Bissen wurde mir speiübel. Dieser Käsegeschmack zusammen mit der Wurst war und ist für mich bis heute ein lukullisches Schwerverbrechen. Und wenn man mich foltern wollte, um die verwegensten Geständnisse aus mir herauszupressen, mit Pizza als Werkzeug würde ich der peinigenden Befragung nicht lange standhalten. Es heißt ja, jeder hat was Besonderes, und meine Abneigung gegenüber Pizza unterscheidet mich sicher von 99,9 Prozent der restlichen Bevölkerung.

Abgesehen von dieser traumatischen Erfahrung deckten uns meine kleinen Spontanauftritte nicht nur immer wieder den Tisch, sie brachten uns auch überall mit jungen Leuten zusammen, die uns dank der unterhaltsamen Stunden stets wohlgesinnt waren. Mit Musik, es war nun beinahe empirisch bewiesen, ließ sich tatsächlich in allen Lebenslagen etwas reißen. Oder zumindest dann, so viel Eitelkeit sei mir an dieser Stelle vergönnt, wenn ihr Erklingen in einen kausalen Zusammenhang mit meiner Person zu bringen war.

Dieser Auffassung war offensichtlich auch einer meiner Mitschüler, der Klaus hieß und neben einer großen Begeisterung für mein Talent auch über Zugriff auf High-End-Standards der damaligen Technik verfügte. Er nannte ein Tonbandgerät mit Mikrophon sein Eigen. Eine Apparatur, die eine absolute Ausnahme in den Haushalten der späten fünfziger Jahre darstellte. Das Angebot von Tonaufnahmen mit einem richtigen Aufnahmegerät und einem richtigen Mikrophon, das war für einen Erlanger Bub in dieser Zeit ein Abenteuer vergleichbar mit der Mondlandung. Wir nahmen drei Lieder auf, sogar ein von mir selbst komponiertes, das Mädchen mit den blonden Haaren hieß. Eigene Titel zu singen war für mich eine Selbstverständlichkeit, dem Schreiben von Musik und Texten galt von Anfang an meine besondere Leidenschaft. Das mag auch daran gelegen haben, dass meine Eltern von uns Kindern zum Geburtstag oder zu Weihnachten nur selbst gemachte Geschenke akzeptierten. Das spornte unsere Kreativität sicher zusätzlich an. Jedenfalls war meine erste »Recording-Session« schon für sich genommen eine tolle Sache, und das Wissen darum, nun eine Tonaufnahme von mir zu besitzen, die ich eines Tages meinen Bewunderern auf einem, dann möglicherweise sogar eigenen, Tonbandgerät würde vorspielen können, einfach Wahnsinn! Das war schon deutlich mehr, als die meisten meiner Freunde vorzuweisen hatten.

Dass dieses kleine Spiel mit der Technik den Lauf meines gesamten Lebens bestimmen würde, konnte ich nicht im Entferntesten erahnen. Denn auch wenn Klaus immer wieder verlauten ließ, dass er das Band an die Plattenfirmen in Deutschland verschicken würde, gab ich der Sache nicht einmal den Hauch einer Chance. Wen in den fernen Universen großer Städte wie Berlin, München oder Köln sollte schon das Geklampfe und Gesinge eines Jungen aus der fränkischen Provinz interessieren?