Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

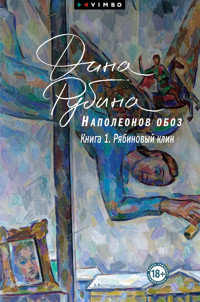

- Herausgeber: Вимбо

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Russisch

«Голос» – вторая книга трилогии Дины Рубиной «Русская канарейка», семейной саги о «двух потомках одной канарейки», которые встретились вопреки всем вероятиям. Леон Этингер – обладатель удивительного голоса и многих иных талантов, последний отпрыск одесского семейства с весьма извилистой и бурной историей. Прежний голосистый мальчик становится оперативником одной из серьезных спецслужб, обзаводится странной кличкой «Ке́нар руси́», («Русская канарейка»), и со временем – звездой оперной сцены. Но поскольку антитеррористическое подразделение разведки не хочет отпустить бывшего сотрудника, Леон вынужден сочетать карьеру контратенора с тайной и очень опасной «охотой». Эта «охота» приводит его в Таиланд, где он обнаруживает ответы на некоторые важные вопросы и встречает странную глухую бродяжку с фотокамерой в руках.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 575

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Дина Рубина Русская канарейка. Голос

Дина Рубина

Русская канарейка. Голос. — М.: Вимбо.

ISBN 9785002241569

Иллюстрация: Юлия Стоцкая

© Дина Рубина

© ООО «Вимбо»

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Охотник

Он взбежал по ступеням, толкнул ресторанную дверь, вошел и замешкался на пороге, давая глазам привыкнуть.

Снаружи все выжигал ослепительный полдень; здесь, внутри, высокий стеклянный купол просеивал мягкий свет в центр зала, на маленькую эстраду, где сливочно бликовал кабинетный рояль: белый лебедь над стаей льняных скатертей.

И сразу в глубине зала призывным ковшом поднялась широкая ладонь, на миг отразилась в зеркале и опустилась, скользнув по темени, будто проверяя, на месте ли бугристая плешь.

Кто из обаятельных экранных злодеев так же гладил себя по лысине, еще и прихлопывая, чтоб не улетела? А, да: русский актер – гестаповец в культовом сериале советских времен.

Молодой человек пробирался к столику, пряча ухмылку при виде знакомого жеста. Добравшись, обстоятельно расцеловал в обе щеки привставшего навстречу пожилого господина, с которым назначил здесь встречу. Не виделись года полтора, но Калдман тот же: голова на мощные плечи посажена с «устремлением на противника», в вечной готовности к схватке. Так бык вылетает на арену, тараня воздух лбом.

И легендарная плешь на месте, думал молодой человек, с усмешкой подмечая, как по-хозяйски основательно опускается на диван грузный человек в тесноватом для него и слишком светлом, в водевильную полосочку, костюме. На месте твоя плешь, не заросла сорняком, нежно аукается с янтарным светом лампы… Что ж, будем аукаться в рифму.

Собственный купол молодой человек полировал до отлива китайского шелка, не столько по давним обстоятельствам биографии, сколько по сценической необходимости: поневоле башку-то обнулишь – отдирать парик от висков после каждого спектакля!

Их укромный закуток, отделенный от зала мраморной колонной, просил толики электричества даже сейчас, когда снаружи все залито полуденным солнцем. Ресторан считался изысканным: неожиданное сочетание кремовых стен с колоннами редкого гранатового мрамора. Приглушенный свет ламп в стиле Тиффани облагораживал слишком помпезную обстановку: позолоту на белых изголовьях и подлокотниках диванов и кресел, пурпурно-золотое мерцание занавесей из венецианской ткани.

– Ты уже заказал что-нибудь? – спросил молодой человек, присаживаясь так, будто в следующую минуту мог вскочить и умчаться: пружинистая легкость жокея в весе пера, увертливость матадора.

Пожилой господин не приходился ему ни отцом, ни дядей, ни еще каким-либо родственником, и странное для столь явной разницы в возрасте «ты» объяснялось лишь привычкой, лишь отсутствием в их общем языке местоимения «вы».

Впрочем, они сразу перешли на английский.

– По-моему, у них серьезная нехватка персонала, – заметил Калдман. – Я минут пять уже пытаюсь поймать хотя бы одного австрийского таракана.

Его молодой друг расхохотался: снующие по залу официанты в бордовых жилетах и длинных фартуках от бедер до щиколоток и впрямь чем-то напоминали прыскающих в разные стороны тараканов. Но больше всего его рассмешил серьезный и даже озабоченный тон, каким это было сказано.

«Насколько же он меняется за границей!» – думал молодой человек. Полюбуйтесь на это воплощение респектабельности, на добродушное лицо с мясистым носом в сизых прожилках, на осторожные движения давнего сердечника, на бархатные «европейские» нотки в обычно отрывистом голосе. А этот мечтательный взлет клочковатой брови, когда он намерен изобразить удивление, восторг или «поведать нечто задушевное». А эта гранитная лысина в трогательном ореоле пушка цвета старого хозяйственного мыла. И наконец, щегольской шелковый платочек на шее – непременная дань Вене, его Вене, в которой он имел неосторожность появиться на свет в столь неудобном 1938 году.

Да, за границей он становится совсем иным: этакий чиновник среднего звена какого-нибудь уютного министерства (культуры или туризма) на семейном отдыхе в Европе.

Разве что левый пристальный глаз пребывает в вечной слежке за шустрым, слегка убегающим правым.

На деле должность Натана Калдмана была не столь уютной: он возглавлял одно из ключевых направлений в государственном комитете по борьбе с террором – структуре закулисной, малоизвестной и общественности и журналистам (как ни трудно вообразить это в наш век принародно полоскаемого белья), – в структуре, координирующей деятельность всех разведывательных служб Израиля.

«Работенка утомительная, – говаривал Калдман в кругу семьи. – Чем я занят? Меняю загаженные подгузники. И хлопотно, и воняет, ибо все подгузники загажены, и все задницы просят порки, и никакого понимания со стороны этих законодательных болванов…»

Впрочем, напрямую он подчинялся одному лишь премьер-министру. Уже лет десять жаловался на сердце и поговаривал о своей мечте – уйти на покой.

Но знаменитый его жест – гуляющая по булыжному черепу медвежья лапа – жест, наверняка отмеченный в картотеках многих серьезных спецслужб, был совершенно тем же, что и много лет назад (облысел он совсем молодым, еще в эпоху легендарной охоты Моссада за верхушкой и европейскими связными «Черного сентября»).

– Что у тебя за блажь – тащить людей в это заведение? – пробурчал Калдман. – Центр города, проходной двор…

Не сговариваясь, они расположились по привычке, ставшей инстинктом: Калдман – лицом к входной двери, его молодой друг – по левую руку, чтобы сквозь надраенные до бесплотности стекла входных дверей видеть, что происходит на улице за углом, – максимальный сектор обзора. Встреча подразумевалась дружеской, никаких дел, упаси боже; что, мало у нас приятных тем для разговора? Во всяком случае, именно так вчера прозвучала фраза Калдмана по телефону. Подразумевалось, что в Вене они оказались в одно и то же время совершенно случайно, как уже бывало и раньше. Подразумевалось, что Вена – хороший город. Спокойный хороший город, а английский язык, на котором они говорили, естественно и ненавязчиво вплетен в туристическое многоголосье.

Снаружи парило, и беспорядочная, разноязыкая, штиблетно-маечная, рюкзачно-кроссовочная толпа на небольшой площади томилась на тихом огне.

На той же площади, в тени под красно-белым полосатым тентом, за столиком недорогого бара-закусочной сидел с развернутым номером свежей «Guardian» крупный мужчина ирландской масти, со слуховым аппаратом в рыжем ухе. То, что казалось излишком веса, являлось наработанным каучуком узловатых мышц. Слуховой аппарат был миниатюрным передатчиком – так, на всякий случай.

Никто бы не сказал, что он слишком часто посматривает на двери известного ресторана, куда его невозмутимый взгляд благополучно проводил сначала Калдмана, а потом и другого, молодого. Но Реувену Альбацу и не требовалось рыскать глазами по сторонам: «Дуби[1] Рувка» знаменит был тем, что видел не только затылком, но любой, казалось бы, частью неуклюжего с виду тела, нюх имел собачий, а опасность чуял так, как парфюмер чует в шарфике, случайно найденном за диваном, остатний запах духов прошлогодней любовницы.

И, разумеется, никакого отношения ни к нему, ни к тем двоим, что сидели в глубине ресторанного зала, не имела пантомима двух бронзовых атлетов, застывших у въезда в подземную парковку задолго до того, как двое мужчин засели в ресторане.

Бронзовые атлеты вообще проходили по другому ведомству и на площадь являлись вот уже две недели в рамках подготовки некой операции, которую никто, упаси боже, не собирался доводить до логического конца в этом чудесном городе.

Ничего не торчало в их бронзовых ушах. Просто на шее у каждого пузырилось пышное жабо, где в складках можно было спрятать не только миниатюрный передатчик, но, если понадобится, и «глок» – так, на всякий случай.

В последние годы на улицах европейских городов встречается множество подобных живых скульптур.

– И если они такие шикарные, что имеют аж белый рояль, то почему бы им не потратиться на кондиционер в эпоху изменения климата? – поинтересовался Натан, промокая салфеткой борозды морщин на лбу. – В каждой паршивой забегаловке на рынке Маханэ́ Иегуда можно дышать.

– Зато здесь тихо, – заметил его молодой друг. – Тихо и культурно, особенно днем. А на Махан-юда от воплей торгашей можно рехнуться. На твоем месте я просто снял бы пиджак, – добавил он. – Если, конечно, у тебя там не две пушки под мышками.

Он поймал из рук пролетавшего официанта карты меню, одну сдал Калдману, как партитуру оркестранту, и уткнулся в свою, хотя уже знал, что закажет: форель на гриле.

Если б не модная трехдневная щетина, аскетичными тенями отчеркнувшая худобу смуглого лица, его можно было бы принять за подростка, обритого наголо перед поездкой в летний лагерь. И, судя по всему, ему совсем не мешала эта явная легковесность – наоборот, он подчеркивал ее, двигаясь со скупой грацией человека, немало часов уделившего когда-то изучению приемов «крав мага»́, разновидности жесткого ближнего боя, которая не оставляет противнику ни малейшего шанса.

«Ты бьешь один раз, – говорил его инструктор Сёмка Бен-Йорам. – Бьешь, чтобы убить. Никаких “вывести из игры”, “отключить”, прочие слюни. Если целишь в голову, то уж в висок. Если в глаз – ты его выбиваешь».

Смешное имя – Сёмка Бен-Йорам, придуманное, конечно; бродяга, дзюдоист, обладатель десятого дана, каких на свете считаные единицы; сидя за столом, он поднимал ногу выше головы, и это выглядело фокусом. Кажется, ныне преподает на сценарных курсах в Тель-Авивской театральной школе, аминь.

И каждый раз надеешься, что все это осталось в прошлом.

Молодой человек отложил меню и оглядел полукруглый зал с рядом высоких арочных окон, с хороводом зеркально умноженных колонн, за каждой из которых можно исчезнуть, просто откинувшись к спинке кресла.

– Во-первых, – проговорил молодой человек с неторопливым удовольствием, – здесь бывал вождь русской революции Троцкий. Во-вторых, лет сто назад одна из моих любимых прабабок играла тут на фортепиано вальсы Штрауса и пьесы Крейслера. Я ведь рассказывал тебе, что у меня были одновременно две разные – абсолютно разные – любимые прабабки? Когда я здесь бываю, а я часто мотаюсь в Вену, меня тянет в это австро-венгерское гнездышко, как лося на водопой.

– Вообразить прабабку за белым роялем?

– Это был не рояль… – Он задумчиво улыбнулся, продолжая изучать карту вин. – Не рояль, а такое, знаешь, раздолбанное фортепиано с бронзовыми канделябрами, мечта антиквара. И тапер – заезженная кляча. Представь на месте этого зала внутренний дворик с галереей, вот эту стеклянную купольную крышу, и на крахмальных скатертях – красно-желтые ромбы от оконных витражей… И канун Первой мировой, и прабабке – четырнадцать, и если б ты видел ее фотографию тех лет, ты бы непременно влюбился. Это был счастливейший день ее жизни, преддверие судьбы – она часто его вспоминала. Затем век миновал, все здесь перестроили, витражи куда-то подевались, стены залепили зеркалами, как в восточной лавке… – Он поднял глаза на собеседника: – Кстати, ты знаешь, для чего в восточных лавках вешают зеркала?

– Ну-ну, – бросил тот с насмешливым любопытством, стараясь не смотреть на левое запястье: в его распоряжении сегодня времени достаточно; вполне достаточно и для болтовни, и для дела. – Давай, просвети меня, умник.

– Чтобы кенарь не чувствовал себя одиноким. Чтобы он пел любовные песни собственному отражению.

Калдман разглядывал молодого человека едва ли не с родственной гордостью. Вот ведь этому никогда не нужны часы на руке. Как это называется: встроенное время? Чувство времени, тикающее в организме, даже во сне. Он и на встречу явился минута в минуту. С годами можно, конечно, в себе вышколить, но ведь у этого оно врожденное. Одно из его врожденных чудес, черт бы побрал его рыжую мамашу!

Ему идет дорогая одежда, думал Калдман, и он научился ее носить, он всему быстро учится. Все в тон, благородный песочный оттенок, никакого модного китча, вроде набивных пальм на сорочке, никаких золотых опознавательных штампов. Все прекрасно подобрано вплоть до светло-коричневых мокасин из тонкой кожи, вплоть до тонких носков в цвет костюму – незаметность превыше всего, хотя, к сожалению, именно он слишком заметен сам по себе. И с каких это пор рукава пиджака из тонкого льна мужики стали поддергивать до локтей, точно парикмахер перед мытьем головы клиенту?

Да: из своей рожицы арабчонка, какие толпами бегают по мусорным пустырям Рамаллы или Хеврона, он выпестовал, вылепил неповторимого себя: экстравагантного, нарочито утонченного – один этот бритый череп египетского жреца чего стоит! А ухоженные, как у женщины, руки, непринужденно-рассеянно держащие карту вин! Поглядишь – так ничего, кроме нотных партий или джезвы с кофе им не приходилось переносить с места на место… Гедалья уговаривает меня «отказаться от этого неуправляемого молодчика с авемарией в зубах». Гедалья не прав. Ценность авемарии в том, что она подлинна, как подлинный бриллиант. Ведь самое драгоценное в любой легенде – отсутствие таковой, ее полное растворение в реальной жизни. Да, он сумасброден и непредсказуем, любит неоправданный риск (то, что он выкинул в Праге, вообще не поддается ни инструкциям, ни осмыслению: выбрав наблюдательным пунктом ювелирную лавку, изображал перед продавцами чокнутую старушенцию да еще выторговал браслетик и даже, кажется, напоследок спел им арию Керубино – то есть сделал все, чтобы остаться в памяти навеки: солист! бурные аплодисменты!).

Да, несмотря на небольшой рост, его отовсюду видно за полмили, а не только из четвертого ряда партера. Его страсть к преображениям и перевоплощениям (что ж, и у той – сценические истоки), как и сам его голос, наводит любого знакомца и незнакомца на неверные мысли о его сексуальных предпочтениях. Но и это неплохо: это опрокидывает все стереотипы о наших методах работы и, в конце концов, уводит от подозрений: ну кто с ним станет связываться, с таким заметным?.. И главное: как я был прав много лет назад, убедив Гедалью, что нашему «Кенарю руси» просто необходимо поучиться и пожить в России. А теперь – разве не чудесна строчка в его досье: «Выпускник Московской консерватории по классу вокала»? Разве не открывает его экзотический голос двери любых посольств, штаб-квартир, закрытых клубов и неприметных вилл, где происходят встречи, судьбоносные для целых регионов?

Да: дорогая одежда ему идет гораздо больше, чем грязная форма солдата спецназа после особо тяжелого задания, больше, чем затертые джинсы и потная футболка строительного рабочего в Хевроне, где однажды он арабом прожил три месяца в каменном бараке, ни разу не посетовав на суровые условия жизни.

Вообще, приятно видеть мальчика в зените благополучия.

Стоит ли его тревожить – в который раз?

Наконец явился молодой долговязый официант, с готовностью выхватил из кармашка фартука блокнот с карандашом…

…и Калдман не без удовольствия перешел на немецкий, домашний свой, родной – от матери и бабки – язык.

– Пожалуй, мы оба склоняемся к форели… Свежую форель трудно испортить, не так ли? Но прежде всего: что посоветует Herr Ober из вин – Riesling или Grüner Veltliner?

Его безукоризненное произношение ласкало слух: «s», звучащее как «з» в нормативном немецком, он произносил, как летящее «эс», подобно венским снобам, неуловимо растягивая следующую гласную: «саа-ген» вместо канонического «заген»[2]. Это придавало гортанно бухающему немецкому вкрадчивое изящество.

– К форели я бы взял вайс гешпритц, – учтиво заметил официант. – Это наше домашнее белое, днем неплохо идет.

– Да-да, – поспешил вставить молодой человек. – Что-нибудь нетяжелое. Мне еще сегодня на прием…

Два-три мгновения Натан смотрел в спину официанту, огибавшему столики винтовым танцевальным пробегом. Наконец, отпустив эту извиняющуюся спину кружить по залу, повернулся к собеседнику:

– Вчера вечером нежданно-негаданно получил от тебя привет. Включил в номере «FM Classic» и попал на «Серенаду» Шуберта. И вроде, слышу, контратенор, да голос такой знакомый! Не может быть, думаю, с каких это пор ваш брат поет романтиков? Но уж когда ты сфилировал портаменто с до-диеза на фа, у меня все сомнения отпали: кроме тебя, некому. Браво, Леон! Должен признаться, испытал высочайшее наслаждение.

– После «Серенады» шла «Баркарола»? – вскользь поинтересовался тот.

– Да-да. И тоже великолепно!

Леон удовлетворенно улыбнулся:

– Благодарю, ты мне льстишь.

Итак, Грюндль, старая сволочь! И двух недель не прошло, как вышел диск, а он (владелец студии и блестящий тонмейстер, чего не отнять) уже успел толкнуть запись на радио, авось не поймают! Ну да, «венская кровь» – чай, не немцы какие. Чего только не намешано в аборигенах «Голубого Дуная»: и легкомысленности французов, и очаровательной жуликоватости итальянцев («Поздоровался с румыном – пересчитай пальцы!» – фольклор-то одесский, а вот формула универсальна для всех гордых потомков Юлия Цезаря). Впрочем, в легкомысленности австрияков есть свои плюсы. К примеру, немец, пойманный на воровстве (что редко, но случается), упрется, как на допросе, и сколько его ни дави, не признается. А игристый Грюндль, дитя веселого Ринга, ежели его прижать хорошенько, вполне может и заплатить, лишь бы отстали. Ну и отлично, напустим на него Филиппа; в конце концов, это его агентский крест – давить прыщи на физиономиях жуликоватых продюсеров.

– Ты мне льстишь, Натан, – повторил он. – Я еще загоржусь.

«Загордиться» от комплимента Натана Калдмана было немудрено: подобные знатоки классической музыки даже в среде профессионалов встречались нечасто.

– Какая там лесть… Скажу тебе откровенно: я прослезился, как старый осел, столько чувства было в твоем полуночном пении. И когда понял, что это именно ты звучишь… очарованным небесным странником, далеким от подлой грязи этого мира… – Натан включил все «европейские регистры» своего голоса; клочок левой брови завис над косящим глазом. – Словом, я принял это как личный подарок. Ты, конечно, не мог знать, что я слышу тебя, лежа на гостиничной койке с геморроидальной свечой в заднице. В это время ты, скорей всего, благополучно дрых, или пил коктейль на очередном светском рауте, или ублажал очередную телку, а? – Он вздохнул и прибавил совершенно по-детски: – Если б ты знал, как я люблю Шуберта.

– Кто ж его не любит, – покладисто отозвался Леон, то ли еще не учуяв подвоха, то ли просто не показав своей настороженности. Хотя насторожиться стоило: если старик затеял душевный разговор о наших музыкальных баранах, жди огро-омного сюрприза.

– Не скажи! – подхватил тот. – Велльпахер не последний в вашем деле человек, а в каком-то интервью признался, что Шуберту-Шуману предпочитает позднюю романтику: песни Брамса, Вольфа или Рихарда Штрауса.

– Так он же тенор, причем ближе к «ди форца». Контратенор в песнях Штрауса – злобная пародия… Ты бы все-таки снял пиджак? – заботливо повторил Леон. – Пока тебя удар не хватил. Похоже, он тесноват.

– Точно, я слегка поправился. И Магда отговаривала брать этот костюм. Но ты же знаешь мою слабость к почтенной благопристойности.

– Сними, сними. Наплюй на благопристойность.

– Кстати, все собирался спросить… – Калдман с облегчением выпрастывался из рукавов пиджака. – Нет ли у тебя в планах спеть «Der Hirt auf dem Felsen»?

– Что-о? Не смеши меня. Господи, и придет же человеку в голову…

– Но почему нет! Музыка обворожительная, репертуар сопрано для тебя – как родной… – Натан бросил пиджак рядом на диван и лукаво вскинул косматые брови.

…а венчик седого пуха над лысиной – что нимб у святого, особенно на просвет, в янтарном ореоле от настольной лампы: этакая пародия на боженьку, нашего кроткого боженьку, самолично отрывавшего яйца неудачникам, перехваченным по пути на дело…

– …а в паузах подыграл бы себе на кларнете – очень эффектно!

– Оставь. Мой амбушюр сдох давным-давно.

– Не верю!

– Ну, может, поплюй я в дудку месяц-другой часиков по десять в день, что-то бы и восстановилось… на уровне второго кларнета провинциальной российской оперы.

И с внезапной досадой понял: Натан завел свою обычную серенаду о вечном-нетленном перед делом! И как у гадалки в картах, это всегда — к дальней дороге и проклятым хлопотам. Гляньте-ка на мечтательного людоеда: кого он хочет перехитрованить? Карл у Клары украл кораллы, забыв про собственный кларнет? Нет уж! Нет, черта с два! На сей раз – кончено.

Он не ошибся: обежав взглядом просторно развернутый в зеркалах и колоннах зал ресторана, постепенно заполнявшийся публикой (время обеденное, на официантов жалко смотреть, вентиляторы в недосягаемой вышине потолка молотят лопастями душный воздух), Калдман проникновенно спросил:

– А ты замечал, насколько призрачен мажор в этих минорных пьесах – и в «Серенаде», и в «Баркароле»? Каким отзвуком нездешности он там вибрирует…

– М-м-м, допустим… – И нарочито безмятежным голосом: – Попробуй их булочки, они их сами пекут.

– Не задумывался – почему?

Ну, поехали… Барышня – вот кто был бы уместен за этим столом. Как и вся ее компашка во главе с незабвенным «Сашиком». Вот кого извлечь бы сейчас из вечности хотя б минут на десять. Проветрить и взбодрить, угостить форелью… Кстати, где эта чертова форель? Что-то сегодня они долгонько возятся там, на кухне.

– Ингелэ манс…[3]

…а вот когда он переходит на идиш, тут караул кричи: несметная рать улетевших в дым поднимает свои истлевшие смычки и принимается оплакивать мир на бесплотных струнах… Господи, сколько можно извлекать этот старый фокус из одних и тех же до дыр протертых штанов!

– Певцу, ингелэ манс, следует напрягать не только связки, но изредка и мозги, – насмешливо-мягко продолжал Натан. – Все мелодическое обаяние Шуберта кроется в его сверхидее, или, как говорят сегодня, в его обсессии: в неудержимом влечении к счастью.

– Ну почему же непременно – обсессия? – миролюбиво возразил Леон. Главное, не расслабиться и не попасть в расставленные сети. – Стремление к счастью естественно для любого человеческого существа.

– Ха! Гляньте, кто это говорит, и попробуйте позлить его в ближайшей подворотне – таки вы из нее не выползете! Именно, что обсессия, навязчивое влечение, то, что Дант называл il disio! Я скажу тебе, откуда этот мучительный восторг у подслеповатого толстяка в прохудившихся туфлях…

– …и в разбитых очках, что для Шуберта уж и вовсе означало финансовую катастрофу, – жалостливым тоном подхватил Леон. Он стал раздражаться. – Так откуда же мучительный восторг у этого бледного недоноска, влачащего голодную жизнь в каморке на нетопленом чердаке?

– А ты не иронизируй. Вспомни историю Европы того периода, – терпеливо продолжал Калдман. – Отбушевала Французская революция, и за ничтожно короткий срок дважды сменились декорации: обезумевшая чернь снесла Бастилию, обезглавила венценосную особу и – «свобода-равенство-братство!» – запустила гильотину в бесперебойный режим работы. Не прошло и десятилетия, как Корсиканец замахнулся на перекройку мира. Коротышка заморочил даже гениального Бетховена, так что очарованный глухарь посвятил ему Третью симфонию…

– Натан, – что ты затеял, умоляю тебя, ближе к делу?

– Я призываю тебя вообразить эпоху!

– О’кей…

– Этот момент: стоило закончиться революционно-героическому кошмару, как маленький, никому не интересный обыватель остается наедине со своими горестями и мечтами. Есть такой немецкий роман: «Маленький человек, что же дальше?»… И вот тут-то – в тупой меттерниховской Вене, где торжествовали две сестры, тайная полиция и предварительная цензура, а невиннейший намек на вольномыслие пресекался на корню, – тут и выходит на сцену близорукий застенчивый толстячок, неприметный гений здешних мест. Он сбрасывает музыку с котурнов классицизма, чтобы – особенно в изумительных песнях – впервые с сочувствием вглядеться в обычного человека с его маленькими дешевыми радостями, с его печалями, и, главное, с мучительной страстью, которая ранит сердце, даже если… Послушай, ведь именно Шуберт, никто другой, распахнул клетку классического периода-восьмитакта, чтобы оттуда выпорхнула гибкая вольная мелодия, отражая тончайшие порывы человеческой души…

Едва ли не в восхищении Леон уставился на увлеченного Калдмана. Он бы решил, что тот подзубрил текст из какого-нибудь учебника по истории музыкальных форм и стилей, если б много раз не бывал свидетелем подобных восторженных и складных монологов. И если рассудить здраво, что в этом такого странного: пожилой интеллектуал, европеец до мозга костей, утонченный любитель классической музыки, завсегдатай концертов, а в молодости и сам недурной пианист всего лишь излагает одну из любимых своих музыкальных теорий о любимом Шуберте.

М-да, недурной пианист – пока некие злые дяди в сирийской тюрьме Тадмор (а было это году в семьдесят третьем) не попытались сыграть его правой рукой довольно фальшивую пьесу по добыче информации, правда, безуспешно…

Боже, как избавиться от привычки видеть длинные тени за каждой фигурой, каждым жестом и каждым словом! Как забыть каменные заборы глухих рассветных улочек арабских городов, разгорающийся блик от восходящего солнца на крышке пустой консервной банки, перед которой ты шесть часов лежишь на земле в засаде, с вечным товарищем – пришитым к твоему брюху «галилем», – зная, что эта банка с этим бликом будут сниться тебе месяцами…

Как, наконец, избавиться от проклятой паранойи – всюду чуять бородатых стражей мертвенной мессы нескончаемого «Реквиема»!

– …А душа-то его рвалась к счастью, – с мягкой грустью продолжал Калдман, подперев кулаком висок, – а молодая плоть требовала соития… Кстати, не исключено, что тот роковой визит в бордель, куда привел его друг-поэт, был у Шуберта первым опытом наслаждения. Подумать только: участь гения решила бледная спирохета! Знаешь, когда в его вещах звучит это неистовое и неизбывное стремление к счастью, у меня повышается давление и учащается пульс. Будто озоном дышу!

Блеснув глазами, Леон перебил с заботливой тревогой:

– В твоем возрасте это, пожалуй, опасно…

Калдман запнулся на миг, довольно хрюкнул и парировал:

– Свинья!

И вдруг изменился в лице: – Эт-то что еще такое?

Между столиками с тяжелыми тарелками в расставленных руках – издали угадывались ломти форели, золотистые дольки картофеля и подрагивающие в такт шагам перья петрушки – пробиралась странная девица в слишком большом для нее жилете официанта, накинутом на белую футболку, и в джинсах с прорехами такой величины, что те выглядели просто бесполезной тряпкой на бедрах. Левая половина черепа обрита, на правой дыбом стоит немыслимый бурьян скрученных в сосульки, причудливо раскрашенных прядей. И все лицо – ноздри, брови, губы – пробито множеством серебряных колец и стрел, а хрящи маленьких ушей унизаны колечками так плотно, что кажутся механическими приставками к голове. Все это придавало выражению ее и без того напряженного лица нечто затравленно-дикарское. Бубна ей не хватает, вот что, мелькнуло у Леона. Девочка нафарширована железяками, как самопальная бомба.

Добравшись, она с явным облегчением опустила тяжелые тарелки на стол (и удивительно, что не бросила по дороге: у нее был вид человека, готового кинуться прочь в любую секунду).

– Э-э… благодарю вас… – обескураженно пробормотал Калдман. – Entschuldigung, а что наш э-э… Herr Ober, тот, что принял заказ? Он покинул этот мир?

Она переминалась у стола и переводила сосредоточенно-мучительный взгляд с одного лица на другое, причем смотрела не в глаза, а на губы, будто пыталась расшифровать несколько немудреных слов, к ней обращенных. Наверняка немецкий не был родным ее языком.

Но едва Леон открыл рот, чтобы обратиться к девушке на английском, она проговорила:

– Его несчастье… сынок упасть… разломать руку… Позвонили бежать домой. Просил меня заменять-принести…

И голос у нее был дикарский – трудный, хрипловатый, растягивающий слоги, инородный всем этим зеркалам, бронзовым лампам на столиках, мраморным колоннам с длинноухими фавнами в навершиях, белому роялю на каплевидной эстраде.

Видать, у них там и впрямь стряслось нечто непредвиденное, подумал Леон, если они выпустили из подсобки эту золушку. Да и непредвиденного не нужно: летнее время, наплыв туристов, жара. Старушка Европа задыхается.

– Хорошо, спасибо, – мягко и раздельно проговорил он по-английски, пытаясь поймать ее взгляд, цепко вытягивающий слова из его шевелящихся губ. – Тогда принесите и вино. Уайн, уайн! Мы заказали «вайс гешпритц».

Она с явным облегчением вздохнула, закивала всеми своими колечками и торопливо ушла – невысокая, тонкорукая, в мешковатой майке и бесподобном модном рванье на бедрах.

– Ну и дела! – с изумлением проговорил Натан. – Приличное заведение… и вдруг такое чучело.

– У нее милое лицо, – возразил Леон. – Если освободить его от всех вериг…

– Ну брось! Неужели тебе могла бы понравиться такая женщина?

– Нет, конечно, – отозвался Леон. – Просто я сказал, что ее можно привести в порядок.

– Любую женщину можно привести в порядок, если вложить в нее какое-то количество денег… Уф! Я даже на секунду напрягся: ты видел, как она смотрела на нас? Точно несла не обед, а бомбу.

– Думаю, у нее вообще проблемы с окружающим миром.

– И в ней есть что-то азиатское. Дикая монгольская лошадка.

– Я бы сказал, в ней что-то от фаюмских портретов: те же овалы чистых линий – если, конечно, отрешиться от железа.

– Не смеши меня. Тоже, поднабрался на светских приемах у французских интеллектуалов! Обычная девчонка с какой-нибудь вшивой азиатской окраины. Вот вам нынешняя свобода Европы! «Железный занавес» им, видите ли, мешал. А теперь получите всеобщий бедлам и распишитесь.

– А ты скучаешь по старым добрым временам незабвенной Штази? – вскользь полюбопытствовал Леон.

– Я скучаю по старым добрым временам доинтернетовой эры, – вздохнул Калдман, заправляя льняную салфетку за воротник рубашки. – Когда для кражи секретных документов из охраняемых помещений требовалось гораздо больше времени и усилий. Ты слышал о прошлогоднем деле в NDB?

Леон неопределенно качнул головой, сосредоточенно извлекая острием ножа мазок горчицы из фарфоровой баночки, разрисованной синими петухами.

– Швейцарцы, как обычно, предпочитают замять семейное дело, но поди замни в наше-то время полной проницаемости всех портков. Если коротко: грандиозная утечка секретных архивов. Терабайты информации, миллионы печатных страниц секретных материалов – важнейшие сведения, добытые разведками «Пяти глаз»…

– Есть подозреваемый?

– Да, некий «техник», якобы талантливый настолько, что имел «права администратора», то бишь неограниченный доступ к большей части сети NDB… Сюда совершенно не доходит дуновение от вентиляторов, Леон! – недовольно пробормотал Калдман, вновь осушая лоб салфеткой. – Мы на отшибе, поэтому нас игнорируют официанты. Боюсь, это самое неудачное место во всем зале.

– Но самое правильное.

– Да, – вынужден был согласиться Калдман. – Так «техник»… Работал там лет восемь и зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Короче, паренек обчистил серверы, уложил в рюкзак жесткие диски и беспрепятственно их вынес из правительственного здания.

– Собирался продать?

– Не знаю подробностей, расследование ведет офис федерального прокурора Швейцарии, а ты знаешь, как они чувствительны, – слоны на пуантах! Вроде считают, что он не успел передать данные заказчику…

Калдман искоса поглядывал на собеседника, на его руки, небольшие и вправду изящные, как у женщины, на завораживающие их движения: дирижер плавно завершает музыкальный период. За этими руками можно долго не отрываясь наблюдать: небольшой интимный спектакль в янтарном свете лампы Тиффани.

Несмотря на то, что Леон поддерживал разговор короткими точными репликами, Натану с каждой фразой становилось все очевиднее, что того не интересует ни кража секретных документов в NDB, ни вообще вся эта их возня. Глядя на Леона, трудно было избавиться от ощущения изрядного расстояния между ним и любым другим объектом: эффект перевернутого бинокля.

Надо сменить пластинку, озабоченно подумал Натан, пока он и вовсе не замкнулся. Не напирать, не торопиться… Впрочем, сегодня мальчик и на Шуберта не расщедрился. Он – сложный организм, и ты сам это знаешь. И, кажется, ему, наконец, надоели все мы. Все мы, вместе со страной и его собственной юностью. Как он сказал в прошлый раз? «Я – Голос!» – самим тоном подчеркивая дистанцию между ним, аристократом, и всеми нами, вонючими ищейками. Ах, ты – Голос, да еще с большой буквы? Пожалуй, это правда, и мне крыть нечем. Но подсуетись в последний раз для своей страны и своего народа – между тремя, слов нет, божественными руладами…

Он улыбнулся и заговорщицки подмигнул Леону:

– Слушай, а что твоя подружка из Лугано? Ее звали… – сделал вид, что припоминает имя, – …Маргаритой, кажется? Ты привозил ее к нам на Санторини, года… полтора назад, да? Синеглазая кудрявая шатенка, очень стильная девочка, носик, правда, длинноват и сама высоковата, я имею в виду – для тебя. И, кажется, слегка комплексовала по этому поводу, я не прав? Но ходила в туфельках без каблуков, что говорило о ее серьезных намерениях относительно тебя. Мне тогда казалось, у вас все идет на крещендо к торжественной коде…

Леон промолчал, намазывая масло на ломтик булки. Наконец невозмутимо произнес:

– Мы с Николь сохранили приятельские отношения. Я всегда оставляю ей лучшие билеты, когда пою в Лозанне или Женеве.

Тут бы старшему и угомониться. Но он продолжал:

– Жаль. Я уж полагал, что ты удачно пристроен. Она ведь не из простого дома, я не ошибся? Из тех родовитых итальянских семей в неприметной вилле на тенистой улочке в центре Лугано? Уютная вилла со скромной вывеской мало кому известного, но ворочающего триллионами банка. А в подвалах сейфы, не открывающиеся веками… В начале девяностых туда ежедневно мотались курьеры с чемоданами наличных. Кстати, не их ли банк связан с семьей Ельцина?.. Ну, не злись, не злись, ингелэ манс! Я просто любопытствую. Просто хотелось знать – кто завоевал сердце моего дорогого мальчика.

Леон поморщился – едва заметно, но так, чтобы Натан этого не упустил. С «дорогим мальчиком» старик явно переборщил. Или подзабыл за те полтора года, что они не виделись, как яростно охраняет «дорогой мальчик» все, что касается его личной жизни. Собственно, они там, в конторе, и отступились, когда стало ясно, что заставить его жениться, чтобы хоть как-то притушить странность этой одинокой фигуры, вечно окруженной расстоянием, как рвом с водой, так и не удастся.

Натан коснулся руки Леона своей широкой ладонью (на трех пальцах давным-давно отсутствовали ногти), и успокоительно, властно повторил:

– Не злись! Я отношусь к тебе, как к Меиру, потому и бесцеремонен, и лезу не в свои дела, и так же получаю по старой любопытной башке.

Тут надо было бы воскликнуть нечто вроде: ну, что ты говоришь, я так ценю твое участие в моих делах, – и прочее… Но молодой человек подчеркнуто уклонился от душевных прикосновений и взял небольшую паузу, употребив ее на то, чтобы извлечь из-под языка мелкую рыбью кость.

– Кстати, как Меир? – наконец спросил он. – Уже полковник?

Опять явилась кухонная замарашка, на сей раз в застегнутом жилете, с бутылкой домашнего белого в руке. Молча разлила по бокалам вино, преувеличенно осторожно наклоняя бутылку, обернутую салфеткой, провожая наклонную струю чуть вытянутой шеей…

…трогательной такой, едва ли не детской шейкой. Ау, девочка, вот и ты навсегда проплываешь мимо, удивленно подрагивая своим закольцованным лицом с фаюмского портрета…

Две-три секунды она неуверенно топталась у стола, пока Калдман не отпустил ее ободряющей улыбкой.

– Так истерзать собственное лицо, чтобы оно напоминало решето… – Он покачал головой. – Это ведь больно, разве нет?

– Не больнее, чем вырванные ногти, – отозвался Леон, не глядя на руку Натана. Тот ничем не ответил на неожиданный выпад «дорогого мальчика», даже руку со скатерти не стянул, но, видимо, решил, что наконец выманил Леона из панциря и может приступить к следующему этапу. Во всяком случае, эта задиристая фраза, которую Калдман отметил еле заметной усмешкой, послужила своеобразным взмахом невидимой дирижерской палочки, после чего в легкой и ничем обоих не обязывающей беседе наступила длительная пауза. Впрочем, паузу было чем заполнить: форель оказалась изумительной – свежайшей, нежной, пряной…

…Такую вылавливают при тебе в ручье под деревенской харчевней «Даг аль а-Дан»[4]на севере Израиля, недалеко от Рош-Пины. Сидишь ты за грубо сколоченным столом на дощатом помосте, перекинутом через настырное бормотание неугомонного ручья, а вокруг и под ногами бродят куры и петушки с такими радужными хвостами, будто их отлавливали по одному и раскрашивали вручную каждое перо. Декоративная порода, их разводят хозяева заведения – не для стола, а так, для забавы.

И в полдень всё в движении и кружении прыгучих сквозистых теней от виноградной кроны вверху, в солнечных хлопотах и свежем ветерке: прозрачные косы воды под дощатым помостом, босые шлепки подавальщиц, трех хозяйских дочерей-хохотушек, жареная форель, приплывшая к тебе на белой фаянсовой тарелке. И все вокруг – сладкое забытье, покой, плеск и щебет в знойной тишине: длинный шалфейный выдох Верхней Галилеи… Господи, неужели я когда-нибудь вернусь туда за своим именем…

Наконец Натан проговорил, обстоятельно, с неторопливым скупым изяществом отделяя ножом кусочки рыбы от костей:

– Да, Меир получил повышение, и серьезное повышение. Начальство, видишь ли, поощряет его личную обсессию: он ведь уверен, что в конечном счете мир спасется новой цивилизацией на другом технологическом уровне. Что касается меня, тебе известно мое мнение о «конечном счете», который всегда не в нашу пользу: шесть – ноль. В конечном счете все мы сдохнем, тем более что человечество прилагает к этому изрядные усилия. Но согласен – лучше позже, чем раньше. Короче, Меир одержим сверхидеей переброса всех наших войн в киберпространство. Замучил себя и всю семью. Пока не получил свою вожделенную третью степень в Технионе, Габриэла и дети, а заодно и мы с его бедной матерью ходили по стеночке и боялись пукнуть!

Леон расхохотался и продолжал смеяться все веселее и заразительней.

– Ты чего? – поинтересовался Калдман, поневоле улыбаясь и любуясь его бесхитростным гоготом.

Жаль, что он так редко смеется. С его-то зубами, с этим счастливым высверком в ореховой смуглоте, с этим звенящим смехом небесного отрока! Любой другой рта бы не закрывал.

– Представил сейчас, как все вы построились у себя на вилле в Эйн-Кереме: ты с Магдой, Габриэла и близнецы, и даже малыш, и ждете навытяжку защиты докторской Меира, чтобы с облегчением выдать дружный залп.

Натан, посмеиваясь, наблюдал за мгновенной сменой выражений на лице Леона – выражений, которые сопрягались, переливаясь одно в другое или одно от другого отталкиваясь. Все же поразительна эта его особенность: сочетать в лице два абсолютно не сочетаемых чувства, например, веселья и неприязни. Натан однажды наблюдал его при случайной встрече с Габриэлой, когда в едином выражении на лице вспыхнули ненависть и ликование. Впрочем, для этого были свои причины – тогда; ну, а ныне дети и вовсе не встречаются.

Он выждал еще пару мгновений и продолжал:

– Короче, сейчас Меир собирает дошкольников для грядущего онлайн-Армагеддона… Того самого, что эти поцы[5], газетные аналитики, называют «войной теней».

– Собирает дошкольников?!

– Ну, старшеклассников, какая разница! Для меня все они – пришельцы, тыквоголовые, окольцованные… как вот эта девочка с вооруженной мордашкой. Короче, наш Меир пробил и создал новое подразделение, где эти юные хакеры, все – гении и специалисты в области взлома серверов, алгоритмов кодирования, выслеживания информации в цифровом потоке, короче, во всех этих милых затеях, – станут резвиться на полях сражений ближайшей кибервойны. Многие разработки настолько секретны, что о них даже нельзя упоминать, что, конечно, вовсе не указ нашим трепачам. На днях один деятель из кабинета министров в интервью чуть ли не «Таймс» порадовал наших друзей известием о создании нового вируса. Этот боевой червячок якобы не только считывает и передает информацию с жесткого диска, но и записывает телефонные разговоры в радиусе слышимости вокруг компьютера, и дарит желающим еще много всяких иных радостей. То есть на сегодняшний день мы имеем дело с неким совершенством вроде… ну, не знаю, – Венеры Милосской в мире искусства, уж не меньше.

– Я слышал кое-что, – скупо обронил Леон. – И все это – достижения школьников Меира?

– Во всяком случае, в последние недели у него торжествующий вид.

– Неплохо бы помнить, – заметил Леон с нейтральным лицом, – что эти штучки могут быть использованы не только против персов с их ядерными амбициями, но и против любого государства. Самыми уязвимыми могут оказаться именно самые развитые страны, а мы – в первую очередь. И изменили ситуацию как раз вот эти разработчики, вроде гениальных Меировых пацанов; эти маленькие боги с большим электронным фаллосом. То, что раньше было доступно лишь сверхдержавам, сегодня есть в распоряжении чуть ли не каждого бедуина. «Новые вызовы современности» – кажется, это их слоган?

Он не любит Меира, с давней печалью подумал Натан, и надо признать, у него для этого есть все основания. Интересно, как сейчас расценивает Габриэла свой школьный выбор?

Как раз на днях, случайно оказавшись на их с Меиром половине дома в поисках очередной необходимой вещицы вроде маникюрных ножниц (которые с редким постоянством утаскивают для своих игр близнецы, а возвращать и не думают), Натан увидел на письменном столе Габриэлы диск с ораторией «Блудный сын» – той самой, где Леон своим крылатым голосом небесной дивы расписывает запредельные пируэты…

…и как всегда, едва он вспоминал Леона или слышал первые такты звучания его голоса, тот возник в темном углу кухни: смуглый ангел в белой тоге, страшно кудрявый, с запущенной гривой мальчик с картины Рембрандта. Он молча стоял, ухватившись тонкой рукой за набалдашник деревянных перил (эта картинка всегда – по цепочке – вызывала еще одно видение: крошечная больная мама в ночной сорочке – мама была смуглой). Оба видения двоились, перетекали одно в другое, неизменно вызывая краткое сжатие сердечной мышцы.

В тот вечер Натан вернулся с севера, с места крушения двух боевых вертолетов – двадцать семь парней, двадцать семь отборных наших мальчиков, драгоценный генофонд, сгоревший, перемолотый в страшное месиво… Он на ногах не стоял, нарочно топал ботинками, чтобы напомнить себе о земле, о семье, о доме. И о том ударе о жестокую твердь, что раскрошил их черепа и позвоночники.

Поднявшись на крыльцо, отворил дверь, и первое, что увидел, – этого кудрявого ангела в белом… Потом уже и остальных детей – наряженных кто во что горазд. Но этот стоял поодаль и сам по себе: отрок, что-то нашептывающий Матфею, – только не с золотистой, а смоляной гривкой, с крутыми, грязноватыми на вид кудрями.

– Аба[6], мы репетировали, – торопливо сказал Меир. – Мы сейчас разойдемся, прости, уже смотрели по телику – ужас!.. а как же они столкнулись, аба… ведь приборы…

Он прошел мимо них, все еще топая грязными ботинками, к лестнице (Магда убила бы, ее любимая лестница, красное дерево, набалдашники дурацкие).

Что тут поделать, если Леон всегда нравился ему гораздо больше, чем Меир. Нет, конечно, Меир – сын, поздний, единственный, ненаглядный сын, и любит Натан его, и гордится им, как дай боже любому отцу! Но вот это нравится… это такая хрупкая неуловимая штука. Это нравится, которому не прикажешь, которое не одернешь и в сейф не запрешь. Все очень сложно. Этот мальчик всегда нравился ему больше, чем родной сын, – странным сочетанием артистизма и замкнутости, способностью мгновенного и полного, на скаку «включения» в ситуацию, когда бесстрастность буквально скатывалась с лица, и такого же мгновенного «отключения», и тогда в его лице появлялось что-то от жестокой отрешенности дервиша. А сама его внешность – непонятно откуда? Посмотришь на его рыжую белокожую мамашу и поневоле задумаешься – уж не подкидыш ли этот Этингер?

Натан вздохнул и вновь заговорил о том, как молодеют – да нет, юнеют некоторые подразделения разведчастей. И это понятно: за последние двадцать лет методы работы спецслужб радикально изменились: сейчас все строится на технологиях тотального сканирования и фильтрации гигантских массивов информации. Мозги, мозги, молодые мозги, юное серое вещество, черт бы его побрал. Сегодня каждый желторотый засранец, каждый сопливый поц может беспрепятственно базланить, что старой гвардии пора в утиль…

– Иными словами: здесь больше не продается славянский шкаф и не висит клетка с канарейкой, – с чуть заметной иронией уточнил человек, чья кличка среди бывших коллег была, по определенным причинам, «Кенар руси».

Калдман доел, снял с воротника салфетку и аккуратно сложил ее на скатерти.

– У одного американского писателя есть книга о крестовом походе детей, – проговорил он. – В последние года два я ее то и дело вспоминаю. А вообще, ужасно хочется на покой.

– За чем же дело стало?

Старик помолчал, отодвинул тарелку с аккуратно обобранным форельим остовом, в котором было что-то от сухого осеннего листа. Задумчиво проинспектировал состояние лысины: на месте.

– Много думаю об Иммануэле, – сказал он просто. – Хотя сколько уже, как он умер, – лет пять?

– Семь в ноябре, – отозвался Леон и подумал: проверяет. Зачем? И сам прекрасно помнит, когда Иммануэль умер, и отлично знает, что я тоже помню. И не надоест же эта ежеминутная муштра и проверка всех вокруг. И сразу же сам себе задал вопрос: а может, он и есть то, что он есть, только благодаря этим яростным волчьим резцам, неутомимо треплющим слабые загривки родных, друзей, подчиненных?

На миг вспомнил Натана таким, каким впервые увидел: с серым застывшим лицом, в мокрой от пота рубахе. Натан буквально вывалился из дверцы армейского джипа, подкатившего к воротам дома, вошел в гостиную и остановился, невидящими глазами обводя компанию примолкших подростков, среди которых был его собственный сын Меир. Они что-то репетировали своим только что – за завтраком – созданным театральным кружком, поэтому и нарядились в разное тряпье, которое Меир нашел в кладовке за кухней. Леону достался длинный грязно-белый балахон, в котором Меиров дед очищал от меда ульи в своем кибуце, где-то в Верхней Галилее…

В тот день на учениях столкнулись два боевых вертолета, набитые отборными парашютистами спецназа. Натан, кажется, тогда был какой-то шишкой в Генштабе, и можно лишь представить, что ́ для него лично означали эти обломки и эти тела. Он стоял в холле, в полной тишине, уставясь на них ослепшим взглядом раскосого быка, вылетевшего на свет из загона. Меир что-то залопотал (он всегда побаивался отца; кажется, и сейчас в острые моменты придерживает язык по старой памяти, так что сказочка про то, как вся семья ходила по струнке в ожидании защиты его диссертации, может развлечь кого угодно, только не Леона) – и отец, ничего не ответив, молча затопал вниз по лестнице в глубины их странного перевернутого дома.

– В ноябре будет семь лет, – невозмутимо повторил Леон.

– Точно, – отозвался Калдман. – Знаешь, мне его страшно не хватает… Не могу смириться с тем, как его похоронили – тихо-благопристойно, как… как обычного продавца фалафеля или какого-нибудь банковского пакида[7]! – Он положил обе ладони на стол и медленно, тяжело развел их, двумя чугунными утюгами разглаживая крахмальную скатерть. – Это всё его семейка – дочь, сын… Мне кажется, под конец они даже стеснялись его. Мири позвонила мне буквально минут через десять после его кончины. Была уверена, что я стану «гнать торжественную волну» – это ее слова! – позвонила и попросила «тишины». Как тебе это нравится? «Тишины для Иммануэля»! Этот человек, громогласный всей своей жизнью, у собственных детей не заслужил ничего, кроме «тишины». – Он горько усмехнулся: – И не удивительно, это удел крупных личностей: дети редко дотягивают до отцова масштаба и потому исподтишка мстят, когда старый лев оказывается в инвалидном кресле и уже не может, как прежде, перевернуть мир одной ладонью. Вот тогда они говорят: «Хватит, перестань, папа! Ты всё со своими идеями, папа… ты всё со своим прошлым, папа… хватит уже, папа!»

В его неожиданной запальчивости есть что-то сугубо личное, подумал Леон, будто он примеривает на свое не такое уж дальнее будущее некоторые сцены, прорабатывает ситуации, реплики… Предусмотрительность старого разведчика на домашнем полигоне.

Вслух он проговорил:

– Не преувеличивай. Никогда такого не замечал. При мне и Мири и Алекс вели себя вполне благопристойно. И как, по-твоему, его следовало хоронить – с воинскими почестями, на лафете, с оркестром и оружейными залпами? Какая разница, что делают с твоим телом после…

– Нет! – Натан прихлопнул по столу широкой ладонью с тремя обезглавленными пальцами. – Нет! Человеку, благодаря которому государство выиграло свою главную битву – за право быть! – не отдать того, что ему причитается? Не назвать его именем улицу, площадь, школу?!

– Не уверен, что Иммануэлю хотелось бы всего этого, – заметил Леон. – Вовсе не уверен.

Он вспомнил старика уже на колесах, но по-прежнему властного и действительно – громкоголосого («У меня луженая глотка!» – хвастливым тоном), в любом разговоре шутливо-острого. Вот кто не позволял и намека на сентиментальную пошлость, чувствительность или жалость – ни себе, ни окружающим. Да, под конец бывало, что он опять принимался рассказывать какую-нибудь свою давно известную историю, из-за чего Леон все их вызубрил наизусть; вполне возможно, что Мири или Алекс – престарелые его дети, со своими проблемами, болячками и нутьбой – когда-нибудь и могли сказать это самое хватит, перестань, папа, уже все слышали эту майсу[8]двести раз!.. Но что правда, то правда: мир продолжал крутиться у колес его инвалидного транспорта не только потому, что алкал его миллионов. И два его преданных тайца, Винай и Тассна (мои ужасные нубийцы, называл он их фразой, вычитанной из какой-то дореволюционной книжки для юношества) всегда ненавязчиво и молчаливо присутствовали рядом для любых поручений. Их почему-то считали братьями, хотя они были очень разными: Тассна – высокий, жилистый и гибкий (его всегда хотелось назвать танцором, он и походку имел какую-то ритмичную, и, когда руки бывали свободны, постоянно прищелкивал пальцами, локтями покачивал, поводил плечами). Винай – тот покрепче был, ниже ростом, молчалив и как-то слишком уж цепок: возникал перед тобой внезапно и предупредительно – для любых просьб. Да: для любых поручений и затей.

А как они готовили всю эту морскую разно-прелесть – прекрасно подменяя один другого, как жонглеры с кеглями. Оба великолепные повара, так споро-весело щелкали ножами и тесаками по разделочным доскам, будто чечетку отбивали. И такими ловко-точными, любо-дорого-движениями вбрасывали из ладони куски мяса на сковороду…

В их расчудесном меню было коронное блюдо: салат из холодной говядины. Подавался в широкой и плоской керамической чаше, непременно увенчанный произведением искусства: луковой розой, вырезанной Винаем из головки красного лука.

Считалось, что при них обо всем можно было говорить на иврите – они, мол, понимают только английский (хотя жили в доме Иммануэля последние лет десять). С ними, помнится, все говорили по-английски – прислуга, Мири и Алекс, все внуки Иммануэля и даже его молодая любовница – да-да, была и такая сомнительная фигура в парадоксальные последние годы старика. Недурная, кстати, фигурка, впоследствии изгнанная в пустыню из-за какой-то истории с кредитной карточкой Иммануэля… Кажется, она щедро оплачивала ею расходы своего возлюбленного альфонса, а может, и целого ряда альфонсов, уходящих в зеркальную перспективу. И старик переживал «предательство», как юный брошенный тореро, сидел, нахохлившись, в своем кресле и в один из приездов не постеснялся с горькой ухмылкой сказать двадцатитрехлетнему Леону:

– А что прикажешь делать, если я все еще мужчина? – чем привел того в восторг.

Плевать, конечно, на все похоронные ритуалы и тем более на признание политических заслуг. Вот слушать истории Иммануэля, пусть и повторенные слово в слово, всегда было радостью… Как и просто сидеть у огромных колес его гениального кресла, выписанного по каталогу фирмы одного безумного изобретателя, впоследствии прогоревшего: Иммануэль обожал новшества и наверняка был единственным, кто заочно купил этот дикий, космический по виду агрегат.

Свой дом в Савьоне он почему-то упорно называл «бунгало». В воображении Леона при слове «бунгало» возникала хлипкая приземистая постройка с камышовой крышей. Дом же Иммануэля, выстроенный им когда-то с горделивым размахом в стиле мексиканской гасиенды, хотя и был одноэтажным, но с четырехметровыми потолками, четырьмя великолепными колоннами у входа, с гигантским холлом, чья стеклянная раздвижная стена выходила прямо в просторное, обсаженное старыми пальмами патио с необычно глубоким, как озеро, бассейном.

Сколько же вечеров Леон просидел со стариком у этого бассейна, глядя, как струя электрического света из холла колышется на воде, скользит по стволам, перебирая вееристые листья пальм! Между пальмами расставлены широкие низкие кадки с кустами любимой стариком лаванды («Твоя убогая лаванда, папа! Давно пора посадить тут цветы…» – и цветы были посажены сразу после смерти Иммануэля).

Запах воды, смешанный с запахом лаванды, лунный свет на плитах пола; чувство настоящего дома – то, что со смертью старика утрачено даже в мечтах.

В двенадцать ночи у бассейна возникал один из «ужасных нубийцев» и уносил старика на спине – огромное кресло застревало в дверях спальни. Бывало, являлись вдвоем, ровно в двенадцать – в этом они были неумолимы. Иногда Иммануэль, не оборачиваясь, раздраженно поднимал ладонь, как бы приказывая оставаться на месте, пока он не попрощается с гостем. «Ужасные нубийцы» молча застывали минуты на три – в этом было нечто постановочно-голливудское, – после чего вновь спокойно и настойчиво подступались к старику. Он называл это «передислокацией к ночному горшку».

– Ты останешься ночевать? – каждый раз спрашивал старик уже вполоборота. Маленькая веснушчатая кисть выразительно «крутит штопор». – Цуцик, почему ты никогда не останешься ночевать? Я бы хотел однажды с тобой позавтракать. Что у тебя за вечные привычки полевого агента? Неужели тебе охота мчаться на ночь глядя в Иерусалим? Тебя ждет там женщина? Только ради женщины я мог вскочить и лететь бог знает куда… Но Леон не оставался у него ни разу, это правда.

Впрочем… стоп! Однажды он вломился к Иммануэлю ночью – той ночью, когда не убил Владку, слава богу; не убил мать, а просто выбежал из дому, прыгнул на мотоцикл и, выжигая предельную скорость, чуть не за полчаса примчался к Иммануэлю. Тот уже лежал в кровати, но еще не спал – читал в свете настольной лампы. И даже не вздрогнул, когда Леон возник в дверях. Просто молча смотрел поверх очков, как тот шагнул в комнату, рухнул на низкий пуф напротив и мучительно выхаркнул:

– Я – араб…

Тогда старик улыбнулся (и эту улыбку забыть невозможно, она парит над всей жизнью: конопатая старческая улыбка, отменяющая вздор, пошлость и жестокость этого мира), помолчал, легонько кивая каким-то своим мыслям, и домашним уютным тоном, сминающим мотоциклетный надрыв, задумчиво проговорил:

– Так вот от кого она тебя родила…

Итак, два верных «ужасных нубийца» уносили старика на плечах… Прежде чем пересечь холл и по мраморным ступеням спуститься в ночной сад, изысканно подсвеченный фонариками, Леон несколько мгновений стоял и смотрел вслед этой процессии: в ней было что-то из обихода цезарей…

Когда они оставались вдвоем, Иммануэль переходил на русский. Великая штука – родной язык, говорил он, черт бы его побрал! Родной язык… его хочется держать во рту и посасывать слоги, как дегустатор слагает подробности аромата винного букета, лаская его послевкусие. Хочется ворочать камешки согласных между щек, а гласные глотать по капле, и чтобы смысл иных слов уходил глубоко в землю, как весенние ливни в горах…

Он по-прежнему много читал по-русски, поэтому сохранил язык, хотя говорил с небольшим акцентом, но говорил ярко, запальчиво, иногда неуместно-цветисто, немного книжно, пересыпая вполне культурный текст занозистыми харьковскими словечками и ругательствами: «сявка», «ракло», «раклица»…

Так вот, байки Иммануэля. Особенно та, молитвенно-бордельная, под летящим косым венецианским снегом:

– В ноябре сорок седьмого, суч-потрох, да! В ту осень ООН приняла резолюцию о создании государства: ноябрь сорок седьмого. Как топором по шее! И башка моя слетела к чертям – я был счастлив, суч-потрох! Мы с Шифрой тогда приехали из Лондона в Париж проведать Алекса – ему исполнилось тринадцать, он учился в закрытом пансионе, который стоил нам кучу денег. Но я никогда не думал о деньгах. Я всю жизнь делал их, и порой делал из ничего, но никогда им не служил и не позволял, чтобы они как-то влияли на мое отношение к близким и друзьям, да и к себе самому. Короче, это был самый счастливый день моей жизни – когда я узнал, что у нас будет своя Страна… И сразу же тут началась бойня – арабы не могли допустить подобного оскорбления, мы были как чирей у них на заднице – и не сядешь, и не вырежешь. А мы были голы и босы в своем торжестве, и чресла препоясаны ветошью… Ну, не совсем, конечно, ветошью – Хагана перед этим уже подсобрала оружия, но все оно было таким пестрым – и по калибрам, и по моделям, и по возрасту: финские «суоми», американские «томпсоны», британские «стэны» – их покупали у арабских контрабандистов или просто воровали с британских складов… Но этого было недостаточно! Арабская саранча прет со всех сторон, а у нас кривая берданка и фанерный грузовичок, суч-потрох! Плюс эмбарго на поставку оружия в наши края, которое поспешили наложить американцы, – лучше бы они в штаны себе наложили! А, скажу тебе, к тому времени я месяца три уже как был стерлинговым миллионером – благодаря той исключительной афере с закупкой хлопка в Египте. Я тебе о ней рассказывал? Так послушай еще раз, это просто менуэт, сарабанда, мазурка! В Палестине были текстильные предприятия, но не было пряжи. Зато в Египте было столько хлопка, что там не знали, куда его девать, хоть подтирайся им. Ну, а в Италии – ты следишь за пируэтом? – в Италии Муссолини перед войной создал мощную текстильную промышленность. Так что я сложил два и два, впендюрил в дело весь мой капитал – на тот день у меня было аж восемь тысяч фунтов стерлингов! – и запустил этот маховик: сырье из Египта в Италию, из Италии пряжу – в Палестину, контрабандой. Разворот, поклон, пары сходятся… Риск был колоссальный! Почтенные деловики смотрели на меня, как на олуха царя небесного, пальцами крутили у виска. Но уже в апреле сорок шестого я был тем, чем был, – коротышкой с миллионом в кармане. Правда, только с единственным миллионом, но это казалось огромными деньгами, и я сам себе выглядел королем и даже чуток подрос, а? А тут – своя Страна, и своя война, и своя кровь льется такой широкой рекой, что эта самая страна вот-вот захлебнется. Я был как одержимый: ехать, сражаться, суч-потрох!.. Но мне нашли другое применение. Мне позвонили ночью. Причем, не застав меня в отеле, обзвонили по цепочке всех моих знакомых и – это я узнал позже – прочесали все злачные места, где я любил тогда бывать: в «Ля Куполь», и «Ле Дом» и «Ля Тур д’Аржан». Но накрыли меня в «Мерисе»… Это был один из самых шикарных ресторанов: в отеле «Мерис». Там подавали дивную рыбу – тюрбо, например, – ну, и омаров, лангустов и отличных устриц… Почему помню так ясно? Потому что встретил там Дали. Он любил останавливаться в «Мерисе» и частенько там же обедал – деньжата у него водились, папаша его был небедным человеком…

…Кстати, я рассказывал тебе, цуцик, что был на том знаменитом обеде у Поля Элюара и Макса Эрнста, с которого Дали увел Галу? И Эрнст и Элюар в то время жили с ней – оба. Такие связи были не то что приняты, но как-то вполне проглатывались обществом. Дали был приглашен туда среди прочих и, отобедав, преспокойно увел Галу – навсегда.

Так вот, как только я приметил их в «Мерисе», мне стало интересно, что заказывает себе в подобных заведениях такой чокнутый оригинал. Между прочим, никогда не считал его хорошим художником. Он был шоуменом, клоуном, возмутителем нравов, но, в конечном счете, прежде всего расчетливым дельцом… Я поднялся и направился в мужскую комнату мимо их столика – я был страшно любопытен. Гала разделывалась с устрицами, Дали ел йогурт! Ложечкой. Между прочим, к твоему сведению, йогурты во Франции появились с легкой руки некоего Исаака Карассо и поначалу продавались в аптеках – индустрия возникла позже, компания называлась «Данон»… Так вот, когда я вернулся из мужской комнаты, ко мне подошел официант и пригласил к телефону. Звонил Ицхак Бен-Цви, один из тех, кто тогда метался в Палестине от одной бреши к другой, пытаясь закрыть их чуть ли не собственным телом. Он был дико напряжен, усталый, взвинченный. Сказал: Иммануэль, срочно нужны деньги на закупку оружия. Русские дали добро, хотя прямые поставки из Москвы исключены. Оно пойдет из Чехословакии, оружие – частью трофейное, германских образцов.

Я подумал: что за дивная шутка нашего Боженьки – дать нам в руки бесхозное нацистское оружие, чтобы мы сражались им за свою страну.

– У меня на счету только миллион, – сказал я. – Сколько вам нужно?

Он воскликнул:

– И ты спрашиваешь?! Есть миллион – значит, понадобится как раз миллион…

Я сказал ему, что не могу такие вопросы решать один и должен посоветоваться с Шифрой. И сразу же позвонил ей в отель. Она спала – она вообще не была любительницей ночных ресторанов и спать укладывалась рано.

– Шифра, сердце мое, – сказал я. – Мне необходимо снять со счета все наши деньги… Она спросила заспанным голосом:

– И для этого ты разбудил меня среди ночи? Ты что, забыл номер нашего швейцарского счета, Иммануэль?

Вот какая это была женщина – моя Шифра: благородство, широта и… и полное отсутствие ревности! Да! После войны Европа была просто огромной свалкой оружия, в большинстве своем трофейного, нацистского. Ходи и подбирай, только плати, конечно, плати и плати! В те годы я мог любое дело прокрутить. Идеи распирали черепушку, а энергии было столько, что частенько я куролесил трое суток без сна, а на четвертые лишь удивлялся, почему кофе уже не слишком меня бодрит. И машина завертелась, и я был счастлив, суч-потрох! Я был в своей стихии! Знаешь, я втайне всегда считал себя человеком криминального сознания, не смейся! Так вот, моей задачей была режиссура: фальшивые документы, встречи с нужными людьми, покупка списанных посудин – этим мы промышляли в портах Греции… Та еще карусель крутилась: оружие из Чехословакии загружалось в югославском Сплите, экипаж сколачивали из итальянцев. Уже первый пароход вез в Тель-Авив шестьсот тонн оружия. Мы рассовали его по разным грузам в разобранном виде: в компрессоры, бетономешалки, катки… И Бог был на нашей стороне – Ему, видимо, до зарезу понадобился в личное владение этот клочок земли; как говорил мой харьковский дед, «иметь куда поставить ногу»… Это было дело, серьезное дело: первый же контракт – пять тысяч винтовок, двадцать пулеметов, пять миллионов патронов, даже два почти «мессершмитта»… Спроси меня: почему – почти? Просто они собирались в Чехословакии из разрозненных узлов от германских истребителей, и двигатели на них пришлось ставить менее мощные. Кроме того, я умудрился закупить в Великобритании четыре истребителя «бофайтер»! Спроси меня – как? От имени новозеландской кинокомпании: «Уважаемый сэр, для съемок фильма о подвигах новозеландских летчиков в войне на Тихом океане…» – до сих пор горжусь этой легендой.

Но однажды, не помню уже – почему, крупную партию винтовок, пулеметов и гранат я отправлял пароходом из порта Венеции. И был очень неспокоен: время зимнее, море опасное, а посудина – двести раз перелатанная халабуда. Имя ей было «Победительница Адель», ни больше ни меньше, суч-потрох, и выглядела она в точности как пожилая шлюха из нахичеванского борделя после урожайной ночи.

И вот я стоял на причале венецианского порта в пять утра, в длинном теплом пальто с поднятым воротником, и смотрел, как команда отдает швартовы и как, кренясь на волнах, «Победительница Адель» колченогой шлюхой удаляется в зимний туман лагуны. Пошел снег, а я забыл шляпу в отеле. В считаные минуты моя шевелюра (ты веришь, что когда-то у меня была недурная рыжая шевелюра?) осела под копной мокрого снега…

И когда, зарываясь носом в свинцовые воды лагуны, пароход скрылся из виду, я понял, что должен помолиться за его благополучное прибытие! Но до гетто было далеко, а тащиться через весь город к еврейскому Богу даже за таким важным делом… Я оглянулся и увидел, что на углу площади служка в коричневой рясе с капюшоном отворяет двери церквушки. И подумал – если Бог есть, он есть всюду. И вошел, и помолился, и – суч-потрох! трижды суч-потрох!!! – корабль таки дошел!

* * *

На эстраду скользнул пианист – узкий, как змейка, одетый в тон роялю: в белые джинсы, светлую майку. Даже волосы его, цвета густых сливок, выглядели, как подкрашенные. И незаметно, вначале пианиссимо, затем чуть настойчивей зазвучало попурри из мелодий Гудмена, Бернстайна, Копленда – все меланхоличные и расслабляющие. В этом заведении музыка не должна была ни задевать, ни вторгаться в разговоры обедающих. Спокойный уютный фон, не более того.

Леон смотрел на невозмутимого, будто стерильного джазиста, развлекавшего прохладным дневным джазом ресторанную публику, а видел Дикого Ури, ударника в джазовом трио, что въяривал в крошечном клубе на задворках иерусалимского района Бако.

Религиозный еврей в традиционном прикиде, включая шляпу, лохматые пейсы, обширную дикую бороду, не знавшую бритвы, и свисавшие вдоль колен длинные нити нагрудного талеса. В дни, когда он «сидел на ударе», в двадцатиметровую комнату клуба набивалось столько желающих его послушать, что трудно было вздохнуть. Все стояли, потому что так втискивалось больше народу, – стояли впритирку друг к другу и ждали солоимпровизации Дикого Ури.

После длинного любовного изъяснения очень недурного саксофона Ури брал крошечную тревожную паузу… и вступал!

Главным плацдармом его летающих, грозных и хлестких, мягких и нежных рук был огромный барабан, который в наших краях называют «тарабукой». Что эти руки вытворяли! Гром и плеск, шепот и дробот, чечетка, шорох и ласка, и даже невероятное – звук льющейся воды, а также звонкие голоса птиц, сон, дуновение ветра, умирание последнего луча… И вдруг – шквал налетевшей грозы: удары безжалостного грома, треск падающих деревьев, столпотворение, вопли, битва в конце времен – и ослепительный конец света в медном ореоле двух грянувших друг о друга тарелок, которые Дикий Ури как бы отшвыривал от себя в неистовом прощании с миром…

– Ты чему улыбаешься? – спросил Натан.

– Да так… Вспомнил случай, когда Иммануэль молился в венецианской церкви за благополучный рейс «Победительницы Адели»… Если не ошибаюсь, после молитвы он отправился в бордель?

Натан хмыкнул.

– Причем можно поспорить, что сделал раньше. Мне он говорил: «Я так нервничал, доползет ли до наших палестин эта старая калоша… Необходимо было отвлечься».

– Я вот только не в курсе, – все так же, на улыбке продолжал Леон безмятежным тоном, – занимался он оружием в последние годы? Он ведь успешно вкладывал деньги в самые разные проекты, а? Были среди них… э-э… стратегические?

Интересно, подумал Калдман, почему он заговорил именно о стратегических проектах Иммануэля? Я ведь ни словом… Чертовское чувствилище! Неужели сразу понял, что…

Вслух он сказал:

– А я бы не прочь выпить кофе, если удастся высвистать нашу вооруженную девицу. И впредь умоляю тебя навещать этот семейный мемориум без меня.

Леон засмеялся и поднял руку, пытаясь привлечь внимание кого-нибудь из запаренных официантов.

– Что касается оружия, – продолжал Натан, якобы отзываясь на вопрос, но, как обычно, уклоняясь от прямого ответа, – так оно и сейчас течет рекой, вот разве уже не совсем к нам, и нам уже не очень этого хочется.

– На днях заглянул в «Вашингтон пост» и читаю: «Мы озабочены тем, что оружие из Ливии и Ирана с угрожающей скоростью распространяется в Сирию, Египет, в Ливан, на Синай и в Газу…» – кажется, так. «Мы» – это ООН. Очередной доклад.

– ООН… пф-ф! – фыркнул Натан. – Эти-то перманентно в стадии «озабоченности». Такая рыхлая старая вдовица в Альцгеймере, не способная шевельнуть ни одной конечностью, даже когда вонючий сброд волочет по улицам Бенгази посла великой державы, на каждом углу насилуя его, уже мертвого… Вот теперь западные говнюки нюхнули аромат цветочков милой их сердцу «арабской весны», к которой сами приложили лапу. Они еще не представляют себе ее зрелые яблочки. Впрочем, им уже и деться некуда: что бы они сейчас ни предприняли, конец один – гибель очередного великого, глупого, высокомерного и развращенного Рима… Неплохо играет, а? – заметил Натан, кивая на рояль. – Но и он, бедняга, смотри, как потеет…

Леон улыбнулся, в который раз дивясь наблюдательности Натана. Пианист и правда потел и в паузах пользовался платком, тоже, кстати, белым. Доставал его откуда-то из-под зада, вытирал потный лоб и опять подсовывал то под правую, то под левую ягодицу, хотя мог положить и на рояль – это было бы куда приличнее. Сам Леон заметил манипуляции с платком под задницей во второе свое посещение кафе и в гораздо более созерцательной обстановке. От Калдмана же, в каком бы напряжении он ни был, никогда не ускользали движения, жесты и даже взгляды окружающих в радиусе нескольких метров.

– Вообще же, у нас все по-прежнему, – продолжал Натан. – Говоришь – «Вашингтон пост». Странно, что ты еще просматриваешь прессу. Не удивлюсь, если ты вообще перестал следить за новостями, после того как похерил старых друзей…

Выдержал паузу в ожидании реакции собеседника, не дождался и подхватил нить собственных слов:

– И правильно! Ближний Восток – гниющая куча падали. Персы в свое удовольствие фаршируют оружием «Хизбаллу» и ХАМАС, шииты по традиции режут суннитов и наоборот; саудиты, салафиты и «Братья-мусульмане» грызутся за сферы влияния в странах Персидского залива… Что еще? Так, мелочи: глобализация джихада, подготовка боевиков в каждой подворотне, каждая новая группировка объявляет главную богоугодную цель: стереть нас с карты мира. При этом в сирийской резне уже погибло втрое больше арабов, чем за все наши с ними войны, но, как говорила моя бабушка, «кому мешают ваши маленькие семейные радости?»… – Он вздохнул: – Ненависть, мракобесие и кромешный ужас. Видал вчерашнюю новость: чик-чик, и голова британского полицейского падает на травку ухоженного газона: «Я стригу свою траву уже триста лет, сэр!» – «А мы, сэр, отныне будем стричь ваши гяурские бошки»…

Калдман бросил взгляд на левое запястье, решив, что еще минуту-другую можно отдать на светские новости. И тем же легким, светлым, слегка рассеянным тоном продолжал:

– Ну, и прочие приятные вести: медики «Аль-Каиды» в ближайшем будущем навострятся имплантировать пентрит в задницу очередному шахиду: взрывайся, родной, на здоровье. Талантливые ребята! Пентрит не в состоянии обнаружить ни один сканер в аэропорту. Вспомни покушение на главу саудовской разведки, на этого принца, как его, Мухаммада бин Наифа, к которому подослали молодчика с бомбой в жопе. Или этот «рождественский террорист», что пронес бомбу в трусах? Я уж не говорю о персах, об их веселых центрифугах: при новом президенте Иран делает свою атомную бомбу с улыбкой, и он ее сделает, помяни мое слово.

– Но американцы…

Калдман раздраженно махнул рукой:

– Американцы ни черта не понимают в персах и никогда не понимали! Персы – это две с половиной тысячи лет великой империи! Это не индейцы, продавшие Манхэттен за нитку бус. Персы торгуют коврами две тысячи лет! И чем их хотят купить эти западные дикари в смокингах? Сейчас, когда бомба есть у Индии, Китая, России и даже у проклятого Израиля, персы – и я их понимаю! – обуяны стремлением взять реванш в нашем регионе.

Он наклонился к Леону и внятно произнес:

– Персы не идиоты, а ядерная конфетка – их национальная идея! Всего-навсего – национальная идея… – Машинально обежал взглядом зал и мрачно добавил: – А против национальной идеи не попрешь.

– Ну, положим, мы время от времени чешем их иранские пятки, – сдержанно возразил Леон. – Разве у них не гаснут лампочки в сортирах? А с научными их ребятами разве не происходят досадные оплошности?

Калдман растянул свою людоедскую пасть в широкую улыбку и дружеским тоном заметил:

– Я рад, что ты заглядываешь не только в ноты. Тем более что тебе передает заочный горячий привет наш главный чесальщик иранских пяток, твой дружок Шаули.

Вдруг вынырнул давешний официант: с расстроенным бледным лицом, но уже в униформе, уже на рабочем посту. И Натан вновь перешел на немецкий.

– Нам сказали, ваш сынишка… надеюсь, он не?.. О, что вы говорите, oh, es tut uns Leid für Ihren Bub, бедняжка, бедняжка… Будем уповать на то, что в его возрасте кости быстро срастаются. И кто из нас вырос без переломов!

О да, и кому из нас не ломали пальцы в обычном слесарном инструменте под названием «тиски»…

– Danke, Herr, – растроганно проговорил официант, забирая тарелки, – das ist sehr nett von Ihnen[9].

Заказали кофе: Натан, как обычно, двойной черный, Леон – капучино, здесь его подавали с такой роскошной толстенной пенкой, покропленной коричными веснушками, что поиски собственно кофейной жидкости становились задачей до известной степени археологической. Ну и десерт, как без него.

– Может, довольно с нас? – спросил Калдман, с сомнением изучая картинки тортов и коктейлей в десертном меню. – Их пирожные выглядят устрашающе: Монблан в облаках.

Диабета у него еще не было, но уровень сахара уже перевалил за тот показатель, когда пожилой человек просто обязан призвать себя к порядку.

– Нет уж, – воспротивился Леон. – Игнорировать здешнюю выпечку – дурной тон! Возьми вот эту штуку: «Кардинал шнитте», это светлое тесто со взбитым воздушным кремом и прослойкой варенья. Грандиозное достижение европейской мысли. А я, пожалуй… Я, так и быть, остановлюсь на скромном «Апфельштруделе». Тоже неплох. Правда, моя любимая прабабка готовила его в пять раз вкуснее.

– Та, которая играла Крейслера?

– Не та. Другая. Более гениальная…

И долго, подробно обсуждал с официантом детали кондитории.

Слишком долго…

Нет, Калдман не торопился. Собственно, в данный момент он занимался наиважнейшим делом, ради которого на сутки прибыл в этот летний прелестный город, в этот трижды проклятый всею его семьей лучший город в Европе. Да: у Калдмана времени было хоть отбавляй. Но этот… этот в любой момент мог заявить, что его заждались в очередном чертовом посольстве, вскочить и смыться, и поминай как звали: жокей в седле, верткий матадор в миллиметре от бычьих рогов… Мобильные телефоны он любит примерно так же, как часы на руке. «Скайп» тоже не жалует. В своей парижской квартире крайне редко снимает трубку телефона, уговорившись со своим оперным агентом о каких-то условных звонках – то ли два подряд, то ли один и три…

Короче, сильно тормозить не стоило. Стоило ковать железо, пока само оно еще не ощутило первых ударов ковки.

– Ну, слава богу, кофе к нам прискачет не на монгольской лошадке, – сказал Калдман и мечтательно улыбнулся. – Кстати, помнишь, какой дивный кофе варили эти ребята, «ужасные нубийцы» Иммануэля… Я забыл, как их звали?

Все ты помнишь, подумал Леон, все ты помнишь, старый косой комедиант с вырванными ногтями. Вслух невозмутимо произнес:

– Тассна и Винай.

– Да-да, причем и то и другое имя что-то означает?

– Тассна – «наблюдение», Винай – «дисциплина».

– Точно! – воскликнул Натан, прищелкнув пальцами. – Говорящие имена…

Подумал: «Ну и память у этого засранца! Еще бы – привык заучивать миллионы нотных знаков и миллионы иностранных слов».

– Наблюдение и дисциплина, да… После смерти Иммануэля они так растерялись, так были огорчены, что предпочли возвратиться домой, в Таиланд. Хотя могли наняться к кому угодно: семья Иммануэля дала бы им блестящие рекомендации.

– С чего бы им так расстраиваться? – пожал плечами Леон. – Они надеялись, что Иммануэль проживет еще сто пятьдесят лет? Он и так прожил мафусаилов век: девяносто восемь, человек может лишь мечтать о подобном.