Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: ЭКСМО

- Kategorie: Krimi

- Serie: Артефакт & Детектив

- Sprache: Russisch

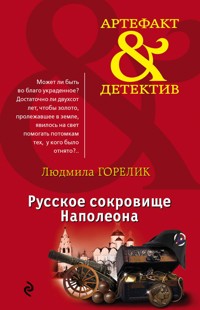

Великий император, покоривший половину Европы, входил в Смоленск. Пылал древний город, хмурились лики святых на стенах закопченных церквей, нерадостно катил свои воды Днепр. Совсем скоро смоленский кузнец Василий Зябрин выкует хитроумный замок – офицерам наполеоновской армии нужно где-то прятать награбленное в здешних монастырях и усадьбах. Но то, что однажды спрятано за затейливым замком, можно обнаружить и через двести лет, когда память о Наполеоне и заблудившейся Великой армии давно осела в музеях…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 290

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Людмила Горелик Русское сокровище Наполеона

© Горелик Л. Л., 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

Глава 1

День был тяжелый: четыре экскурсии, все Машины. Летом в Музее Великой Отечественной войны по воскресеньям оставляли одного сотрудника плюс смотрители залов. Турфирмы своих приводили редко, а больше – кому летом на экскурсию пойти взбредет? Школьники на каникулах, взрослые на дачах. Сегодня, однако, нашлись желающие. Смотрители Маше сочувствовали.

Вообще коллектив в отделе оказался хороший, может, потому, что маленький. Старший научный сотрудник Таня, младший научный сотрудник Алла, экскурсовод Маша. Все недавно окончили один вуз, только разные факультеты, и работу не делили – так только считалось, что должности разные. Да и зарплата, кстати, не сильно отличалась. Еще был начальник Владимир Олегович, полковник в отставке, тоже, в общем, нормальный. И смотрители: Людмила Никифоровна, Анна Александровна, Роза Давыдовна и Катя.

Маша Макарова работала здесь больше года. К окончанию университета она поняла, что устроиться на постоянную работу по специальности быстро не получится. Студенты журфака начинали искать место со второго, нет, с первого курса. Кто к четвертому не нашел – надейся только на удачу. Многие шли в магистратуру, кто-то отправлялся в столицу искать счастья.

А Маше нужна была постоянная работа в Смоленске. Хорошо, Юрка в музей помог устроиться. Зарплата маленькая, но она подрабатывала, как раз журналистское образование пригодилось. В местные издания иногда брали ее заметки, репортажи.

Ровно в девятнадцать поставила музей на охрану. Смотрители одновременно с последними посетителями вышли раньше. До дома идти недалеко – ее квартира в центре. Отдел Великой Отечественной войны расположен в красивом месте. Здание музея в сквере Героев как бы вмонтировано в крепостную стену, да и по архитектуре похоже. Построено до революции, из крепких кирпичей, летом здесь всегда холодно. Вот и сегодня Маша замерзла – только на улице почувствовала, что начинает согреваться, хотя солнце уже клонилось к закату. Ничего, сейчас придет, поужинают с Буонапартиком, чайку попьют. Буонапарте – так звали Машиного кота. А мама умерла два года назад.

Замок почему-то заедал. Маша проверила ключ – все правильно, той стороной. Прижать дверь покрепче, потом отпустить. Дверь неожиданно просто открылась, как ларчик, совсем без ключа. Головы, конечно, нет, но такое с ней впервые. Забыть дверь запереть – это уже слишком.

Вид квартиры обескураживал. Книги и бумаги выброшены из шкафов. Дверцы платяного шкафа тоже открыты, комод разворочен, свитера и блузки вперемежку с бельем валяются на диване, на полу. Господи, грабители побывали, хорошо, что без нее. А Бунечка где? Что они с ним сделали, гады?

– Буня, Бунечка! Буонапартик! Где ты? – дрожащим голосом стала звать Маша. Она уже почти плакала. Буонапарте вылез из-под дивана, громко мяукнул – жаловался, радовался, что Маша пришла. Уф, слава богу! Испугался, бедный. Маша прижала к себе кота и принялась звонить в полицию.

– Солнцевы, точно, больше у нас некому, – упрямо твердила Ира. – Зачем ты меня остановила – потрясли бы их хорошенько, и вернули бы они как миленькие твои десять тысяч! Сразу надо было говорить, пока не все пропили.

Шел уже двенадцатый час, полицейские только что ушли. Час назад выяснилось, что пропали деньги, все, что было в доме, – десять тысяч рублей. Маша хранила их в комоде, в верхнем ящике под постельным бельем. Белье лежало на полу, а деньги, конечно, исчезли. Больше не взяли ничего.

Полицейских Маша вызвала сама. Приехали довольно быстро двое. Один представительный, постарше.

– Капитан Демин, – представился он, показывая удостоверение.

Второй был младше и менее солидный. Назвался лейтенантом Демочкиным. Маша даже не удивилась странному сочетанию фамилий, не до того было. Но в удостоверения посмотрела – все правильно. Демочкин как-то больше сочувствия проявлял.

– Вот если бы, допустим, была у вас шуба норковая и ее украли, – рассуждал он, – найти было бы легче. – Хозяйка отрицательно качала головой: не было шубы. – Хоть ноутбук, и то проще было бы найти. Вещь где-нибудь да всплывет. А деньги – они ж не меченые, как их найдешь.

Маша печально кивала: ноутбук-то цел, старый уже, кому он нужен.

Ирка, соседка сверху, которая зашла на шум и так и осталась, была убеждена, что это Солнцевы. Братья Солнцевы, Андрей и Александр, проживали в соседней с Машей квартире. Они были сильно пьющие, нигде не работали, на них списывали все неприятности, которые случались в подъезде. Может, и Солнцевы, конечно, только как докажешь. Что говорить зря, если доказательств никаких?

А может, и не они. Дверь у нее самая плохая в подъезде, если не считать тех же Солнцевых, любому залезть ничего не стоит.

Ира ушла, а она продолжила собирать разбросанные вещи. Ох, икону разбили! Икона была бабушкина – Одигитрия Смоленская в недорогом, но красивом окладе. Бабушке она досталась от ее матери. Маша подняла икону. Сама доска вроде не разбита, только оклад лежит отдельно. Проверяли, наверно, не из серебра ли. Как будто не видно, что железяка обыкновенная, только выкована красиво, с узорами. Может, и правда Солнцевы?

Она еще раз внимательно осмотрела доску. Цела, слава богу. Небольшая, размером с ученическую тетрадку, но плотная. Без оклада икона производила даже более сильное впечатление. Богородица смотрела просто и строго. Уголки губ опущены, но ни страдания, ни сожаления в лице нет. Просто смотрела, держа своего необыкновенного младенца. Указывала на него рукой, обращала к нему. Ничего больше не говорила.

Маша попробовала вернуть оклад. Поворачивала по-всякому – не получалось. Неожиданно при очередном повороте доска разъехалась. Господи, да что же это такое! Только этого не хватало – бабушкину икону сломала. Но нет, ничего не сломано. Задняя часть доски чуть отодвинулась, и внутри обнаружилось полое пространство. В выемке лежал сложенный вчетверо листок.

Маша в недоумении развернула его. Пожелтел – от времени, наверное. На внутренней стороне небрежно сделанный рисунок: тонкими линиями соединялись прямоугольники, чуть пониже нарисована какая-то завитушка – украшение, что ли? Рядом с линиями пояснения мелким почерком – сокращения латинскими буквами. На каком языке, Маша не поняла, похоже на польский или чешский.

Интересно, как эта бумага оказалась в иконе. Бабушка ее туда, что ли, положила или, может, еще прабабушка? Но с какой стати латинскими буквами? Бабушка иностранные языки не знала – рассказывала, что в школе по немецкому получала одни тройки. Прабабушка – тем более, та вообще малограмотная была. Откуда же этот листок? И вообще, почему в иконе тайник? Никогда Маша ни о каком тайнике не слышала. Ни мама, ни бабушка о нем не рассказывали, скорее всего и сами не знали. Бабушка говорила, что икона старинная, давно в их семье, прабабушке тоже досталась по наследству от ее родителей. Но ни о каком тайнике не было ни слова. Маша положила листочек в сумку и легла спать.

Спать очень хотелось, голова шла кругом после тяжелого дня и ужасного вечера. Буонапарте, тоже многое сегодня переживший, запрыгнул на диван, заурчал, улегся под боком.

К Макаровым он попал четыре года назад, случайно – во дворе подобрали. Мальчишки из соседней школы обижали беспризорную кошку, и Маша с мамой стали приглядывать за ней, а потом и за котятами. Троих пристроили знакомым, а этого никто не брал – не так много у Макаровых знакомых, чтобы раздать четверых котят. Братья и сестры разъехались кто куда, а этот красавец с белой манишкой и черным чубчиком остался один. Сидел на ветке с независимым видом, очень самоуверенный и воинственный – настоящий корсиканский разбойник. На самом-то деле, конечно, беззащитный, снова к нему те отмороженные мальчишки стали подбираться. Пришлось взять себе. Назвали Буонапарте – не столько за внешнее сходство, сколько за важность и самоуверенность.

А листок она завтра Юрке покажет, интересно, что он скажет. Это было последнее, о чем она успела подумать. Спала Маша крепко, но под утро ей приснился странный сон.

В комнате с толстыми небелеными стенами, крошечным оконцем и низкой дверью в большом открытом камине горит огонь. Рядом с его огромной бушующей пастью стоит кожаное, раздувающееся, как гармошка, гудящее сооружение. Какие-то железные инструменты развешаны на стене. И страшный мужик, обутый в лапти, – точно такие, как лежат в Историческом отделе под стеклом, – в кожаном фартуке, с повязанными ремешком волосами, бьет молотом на длинной ручке по железному высокому столу. С каждым ударом сыплются искры. Потом он бросает молот, хватает со стола огромными щипцами железную завитушку (вот по чему он бил! – ахает про себя Маша), засовывает ее в огонь, поворачивает, выхватывает и снова стучит по ней молотом. Маша пугается, а мужик поворачивается, смотрит на нее – лицо у него веселое, не злое. И кузнец неожиданно подмигивает ей.

Глава 2

Проснулась она поздно, почти в девять. На работу к половине десятого, еле успела кота покормить. Сама не ела, помчалась так. Хорошо, с этим у них не строго – попьет чайку в музее, там у нее и пачка печенья лежит, и даже кусочек сыра остался, вчера некогда было поесть. В фольгу завернут, может, и не засох. «И приснится же такая дурь! Вот к чему это? Бабушка говорила, что всякий сон к чему-то. Не иначе, опоздаю, и шеф за опоздание ругать будет. Хотя огонь изрыгать – это на него не похоже», – думала Маша по дороге.

У них в отделе обстановка была свойской, не то что в Историческом. Исторический в главном здании музея – на другой улице, недалеко. Там же и дирекция. А они, отдел Великой Отечественной войны, живут, слава богу, спокойно, подальше от большого начальства. Шеф не в счет, он почти свой. У него даже не кабинет, а закуток небольшой за дверью комнаты научных сотрудников.

Владимир Олегович, заведующий отделом ВОВ, полковник в отставке, держался от своих сотрудников обособленно, и они воспринимали это как должное – и возраст, и жизненный опыт другие. Он, конечно, относился к работе более серьезно: приходил почти всегда раньше всех, в пустой болтовне, которой нередко предавались дамы, не участвовал. Что шеф любит порядок и пунктуальность – это все в отделе знали. Но вообще он был невредным. Иногда мог вспылить, отругать, но чаще не лез в их дела, позволял быть самостоятельными. Дверь к Владимиру Олеговичу в закуток сейчас была открыта, но насчет опоздания он ни слова не сказал – сидел, углубившись в свои бумаги. Посмотрел быстро и внимательно на Машу и снова глаза в бумаги уткнул.

Аллочка с Таней пили чай. Маша тоже достала печенье из своего ящика, выложила в общее блюдо. Вчерашний кусочек сыра нашла не сразу: развернулся, фольга отдельно, из пакета выпал – пришлось выбросить. А ведь оставляла вчера в пакете. Ладно, может, документ какой-нибудь музейный понадобился, и у нее в столе кто-то искал. Это в музее случалось. Беспорядок напомнил о вчерашнем разгроме в квартире. Маша тяжело вздохнула, но тут же рассердилась на себя и ничего рассказывать не стала.

Она недолго посидела с Таней и Аллочкой и вспомнила, что ей нужно в Исторический. Все отделы Смоленского краеведческого комплекса музеев тесно сообщались, а Исторический отчасти курировал Музей ВОВ. Маша вообще-то числилась в Историческом экскурсоводом, но была прикреплена к Музею ВОВ. Сейчас ей понадобилось отнести отчет об экскурсиях. Заодно и к научным сотрудникам в Историческом зашла.

Юра сидел за компьютером. Больше никого в отделе не было, все куда-то разбежались. Вот и хорошо, при всех доставать листок как-то не хотелось. Об ограблении тем более рассказывать ни к чему, только поучать начнут.

Многие в музее ее жалели, считали какой-то невезучей. Ей это не нравилось, она-то как раз думала, что она достаточно стойкая – справляется сама. Юрка вот, правда, помогал пару раз, когда было совсем трудно.

Юрку она знает со студенческих лет. В то время, кстати, разговаривали редко. Кондрашов учился курсом старше и был университетской знаменитостью: и печататься начал прямо с первого курса, и красивый. Маше, во всяком случае, так казалось. Да и не только ей, девчонки с ним с удовольствием кокетничали. А Маша обыкновенная была, не очень заметная.

На младших курсах она всерьез переживала из-за своей внешности. Особенно ей не нравился рост – не то чтобы совсем маленькая, но ведь ниже среднего. На высоких каблуках ходить неудобно, Маша помучилась какое-то время, потом махнула рукой и стала покупать обувь на среднем. А так – волосы темно-русые, чаще всего собранные в хвостик, лицо без особых примет. Хорошо хоть не толстая.

На старших курсах все эти переживания ушли. Не до внешности стало: мама тяжело заболела. После смерти бабушки они жили вдвоем, папа умер, когда Маша была совсем маленькой, она и не помнила его. В последний год в университете Маша Макарова начала учиться хуже, ни на чем не могла сосредоточиться. Мама умерла как раз перед сдачей диплома.

Малознакомый старшекурсник Юра Кондрашов тогда уже окончил университет, работал в музее. Наверное, услышал о ее горе: неожиданно остановил на улице, о маме ничего не говорил, но спросил насчет диплома и даже предложил распечатать на своем принтере.

Во время маминой болезни и потом, когда нужны были деньги на похороны, ей помогал Алеша, дальний родственник. Седьмая вода на киселе, но дружили они с детства. Алеша окончил Духовную семинарию, священник – он всегда готов помочь. После маминой смерти Маша не хотела брать у него деньги, и так много ушло, а у Алеши семья. Она говорила, что ей вполне хватает стипендии и подработок. Врала, что дает в газеты репортажи без подписи.

В общем, денег на распечатку диплома не было, да и предложил Юра как-то между прочим, необидно. В самом деле, что за проблема распечатать, если есть свой принтер? Всем ясно, что это мелочь. Она поблагодарила и согласилась. В следующий раз встретились тоже случайно, почти через год. Ей пришлось сменить уже несколько работ – везде брали только на время. Юра тогда сказал, что есть место экскурсовода в отделе ВОВ – зарплата маленькая, но платят без перебоев, и все подработки можно сохранить.

Маша пошла и не пожалела. Уже почти полтора года она работает в музее, надеется и дальше так продержаться.

Юра здесь давно. Он учился сразу на двух факультетах, на журналистике и на историческом. Еще со второго курса начал ходить в музей, помогать – вначале бесплатно, просто из интереса к краеведению. Его заметил сам Ружевич, очень большой ученый. Обратил внимание на публикации Кондрашова по краеведению, настоял на том, чтобы его взяли в музей на ставку еще студентом.

Теперь Юра – старший научный сотрудник, пишет диссертацию о Смоленске времен наполеоновской оккупации. Очень увлечен, ему дай волю, только и будет говорить, что о Барклае де Толли или каком-нибудь Жомини. Все равно с ним всегда интересно, и о Барклае интересно. Но, конечно, ему некогда, да и Маша вечно в поисках подработок, так что встречаются они реже, чем ей хотелось бы. Маша старается обращаться к нему только по делу. Вот сейчас нужно показать этот листок.

Для начала пришлось рассказать об ограблении. Юра неожиданно заинтересовался. Она старалась говорить о происшествии легко, с юмором, но он воспринял все всерьез.

– Обязательно поменяй хотя бы замок, если дверь не можешь. Купи хороший, на этом не экономь. Хочешь, я помогу выбрать? Кстати, у тебя деньги остались?

– Конечно, остались! – беспечно ответила Маша. – Не беспокойся, я сама сумею выбрать.

Замок она, может, и поменяет, но позже. Денег до зарплаты осталось совсем мало, только на самые необходимые продукты. Но Юрке она не станет об этом говорить – еще жалеть начнет, этого только не хватало. Она быстро сменила тему и рассказала о тайнике в иконе. Вынула из сумочки листок.

Листок Юрку тоже заинтересовал. Вначале он долго рассматривал его через лупу, а потом пошел куда-то что-то сверять.

Оставшись одна, Маша от нечего делать стала читать текст в Юркином компьютере и неожиданно увлеклась. Это было продолжение статьи.

«Смоляне стали заложниками в этой великой битве: до самого начала сражения от них скрывали, насколько опасно оставаться здесь. «Почти все современники накануне вторжения Великой наполеоновской армии были уверены, что дальше Минска Наполеон в глубь России не пойдет, а направлением главного удара станет не Москва, а Петербург», – писал о своих впечатлениях лета 1812 года герой Русско-турецкой войны отставной генерал-майор Матвей Максимович Ельчанинов. Летом 1812 года он с младшим девятилетним сыном Коленькой жил в своей деревне в Краснинском уезде, «при самой почти белорусской границе».

Еще 17 июля жизнь в имении текла размеренно. Ничто не предвещало беду. С утра Матвей Максимович поехал в Смоленск – окрестных помещиков пригласили прибыть в Дворянское собрание. И представить было невозможно, что через две недели город будет пылать в огне. Однако близость фронта чувствовалась: двигались конвои с пленными французами, казаки покупали оружие на специально устроенных пунктах. Такой суеты на этих улицах Ельчанинову видеть еще не доводилось.

В Дворянском собрании тоже, конечно, говорили о войне – велели помещикам отправить для войск сухари, хлеб, крупы, сало. К этому времени смоляне поставляли провиант для армии уже в больших количествах.

Продукты Ельчанинов отправил 21 июля. Дальше началось непонятное. 22 июля Матвей Максимович, следуя все тем же полученным в Смоленске распоряжениям, послал в Красный для участия в народном ополчении небольшой отряд крестьян. Однако на следующий день они возвратились: в Красном не к кому было обратиться – учреждения не работают, а жители поспешно разъезжаются кто куда. Матвей Максимович стал задумываться о собственной безопасности. Успокаивало, что в Красном стояли наши дивизии.

2 августа он послал человека в Красный отвезти письма и узнать новости. Посланный вернулся с известием, что жители все выехали.

Мы знаем теперь, что в этот день начиналось героическое сражение под Красным. Когда разъезды донесли стоявшему там с шестью тысячами войск Неверовскому о появлении «огромных сил неприятельских» – на Красный шла пятнадцатитысячная кавалерия Мюрата! – он отступил и расположил свою дивизию за оврагом, спрятав от превосходящих по численности французских войск. Бой основные силы дивизии открыли неожиданно для французов. Несомненный военный талант Неверовского позволил задержать наступление и предоставил время для соединения в Смоленске армий Барклая де Толли и Багратиона.

Услышав нерадостные вести, Ельчанинов понял, что необходимо срочно покидать имение. На следующий день (3 августа, когда уже шли бои под Красным) в шесть часов утра он с сыном, сопровождаемый восемью крестьянами, «простился со своей спокойной кельей» и выехал из имения. Кортеж состоял из повозки, подводы с провиантом и четырнадцати лошадей. Уже в пути от встречных людей генерал узнал, что по Киевской дороге, на которую он выезжал, движутся наполеоновские войска. Он повернул в сторону.

По существу, повозки Ельчанинова оказались в тылу французских войск. Опасность грозила отовсюду. Генерал не знал, насколько близко французы и с какой стороны могут подойти, по какой дороге они движутся. Никто не знал, откуда ждать неприятеля. Ельчаниновым встречались другие помещики, тоже спасающиеся бегством. Какое-то время они двигались вместе.

Представим себе кавалькаду, составленную из двух-трех таких обозов: при каждом помещике человек восемь крестьян, каждого сопровождают по две подводы и более десятка лошадей. Бывало и такое, что окрестные крестьяне принимали этот огромный кортеж за французские части. Кроме неприятельских войск, опасность могла исходить и от мародеров, иногда из своих же мужиков.

Как и многие, Ельчанинов метался, спасаясь от вражеского нашествия, по тем же дорогам, по которым уже двигалась громадная французская армия. При немолодом отставном генерале (ему было 56 лет – по тем временам возраст солидный) находился девятилетний ребенок. Проявлять героизм было неуместно.

Спастись им удалось чудом, как считал сам генерал. Уже добравшись 5 августа до относительно безопасного Дорогобужа, Матвей Максимович описывает сумятицу, там царящую: множество беженцев, встречи, разговоры, измученные опасным путешествием люди, тревога за Смоленск, откуда второй день полыхают зарницы и доносится гром пушек».

Она дочитывала, когда Юра вернулся.

– Извини, что долго. А, мою статью читаешь? Это по воспоминаниям Ельчанинова, помнишь, я рассказывал, что в архиве нашел записки. Как тебе?

Маша сдержанно кивнула:

– По-моему, интересно.

Ей нравилось все, что он делал. Правда, по большей части она старалась это скрывать даже от себя: Мария Макарова была особой самостоятельной и не хотела зависеть ни от чьего мнения.

– Ты не поверишь, – он сменил тему, – твой документ тоже оказался примерно из того времени. Судя по ряду признаков, его можно датировать началом ХIХ века. Я даже у Ружевича проконсультировался – уж он-то знает.

Виктор Николаевич Ружевич был заместителем директора по научной работе. Знания его были обширны. Юра его очень уважал и часто о нем рассказывал.

– Ты и об ограблении ему сказал? И об иконе тоже?

Она покраснела. Почему-то не хотелось рассказывать всем о бабушкиной иконе и тем более смешить народ нелепым ограблением. Конечно, все станут смеяться – нашли к кому залезать! Что у Машки брать-то? Надо же, все у нее не так, умеет вляпываться. Не Макарова, а тридцать три несчастья!

– Нет, об этом не стал говорить. Зачем такие подробности? Для атрибуции документа они все равно ничего не дают. Я сказал, что ты в старых бумагах нашла. Начала разбирать бумаги после смерти матери и нашла. Понимаешь, это, скорее всего, план какой-то местности. Ружевич, правда, говорит, что не факт, а мне кажется, похоже.

Вот все-таки Юрка молодец – не каждый так тонко поймет все нюансы и будет думать о чужих интересах. Вслух она пошутила:

– Может, это французский шпион рисовал план наших войск в 1812 году?

Но он ответил серьезно:

– Может быть и это. Хотя совсем не обязательно француз, в Великой армии было много иностранцев, особенно поляков, а эти сокращения вроде похожи на польские. Или не шпион, а просто какой-нибудь офицер отметил что-то для себя, чтобы не забыть. А ты уже на наполеоновский клад губу раскатала? – Он сменил серьезный тон на шутливый.

Наполеоновский клад был в музее предметом вечных насмешек. Время от времени в местных газетах появлялась очередная «сенсация»: якобы уходя из непокоренной России, изнемогающие наполеоновские солдаты утопили в одном из смоленских озер несметные богатства, которые везли из Москвы. Такие серьезные ученые, как Ружевич или тот же Юрка, при разговорах о кладе посмеивались. Маша обиделась:

– Клад мне бы сейчас очень пригодился.

– Кстати, насчет клада, – улыбнулся Юрка. – Я в «Пути» гонорар за статью получил, это, знаешь ли, надежнее клада. Скоро обед – пойдем в пирожковую? Приглашаю!

– Пойдем. Только твой гонорар пусть будет ни при чем, я сама за себя плачу.

Денег оставалось совсем мало, но все равно что-то есть придется, время обеденное. И в пирожковой не так уж дорого. И очень хочется еще с Юркой поболтать.

Листок с непонятным рисунком зарегистрировали и оставили в хранилище, так распорядился Виктор Николаевич.

– Пусть это не очень важный, но все же старинный документ, он вполне достоин храниться в музее, – веско, как всегда, сказал уважаемый ученый.

И возражать ему экскурсовод Макарова, конечно, не осмелилась. Ружевичу никто не возражал, включая директора.

Из пирожковой вышли в третьем часу. Маша сразу пошла в свой отдел. Солнце вовсю припекало. Она шла через Блонье[1], стараясь держаться в тени деревьев. Тень была дырчатая и короткая – середина дня, но все-таки почти весь путь удалось пройти в какой-никакой тени. От Блонья до сквера Героев – два шага. Настроение после болтовни с Юркой было хорошим.

Глава 3

Сквер Героев с одной стороны огорожен крепостной стеной, как бы прилеплен к ней. Всем ясно, что стена в основе сквера, он тянется вдоль нее.

Крепостная стена – гордость и слава Смоленска. Ее строили на рубеже ХVI – ХVII веков как западный щит России. Город много раз разрушался, отстраивался и перестраивался, поэтому и стена как бы подточена разными эпохальными событиями. Увы, целиком она не сохранилась, только отдельные фрагменты.

Один, не самый знаменитый, без башен, огораживает сквер Героев. На малом пространстве сконцентрировались памятники двух войн, прошедших по городу с перерывом всего в столетие с небольшим, – Отечественной войны 1812 года и Второй мировой. Могилы героев вдоль стены, Вечный огонь и музей, где Маша работает, – это Вторая мировая. А памятник с орлами, бюсты полководцев и малозаметная мемориальная доска на месте казни Павла Энгельгардта – это Отечественная 1812-го.

Она быстро шла по выложенной плиткой дорожке вдоль стены – к музею и к памятнику с орлами, он как раз напротив музея. От здания на аллею легла большая тень – как хорошо! Люди в тени слушали экскурсовода. Маша тоже остановилась полюбоваться, это был ее любимый памятник.

В июле 1812 года главные силы русской армии рассредоточились по обширной западной границе. Армия Барклая то входила в город-крепость Смоленск, то покидала его. За две недели до Смоленского сражения Барклай писал губернатору: «Городу Смоленску не предстоит еще ни малейшей опасности и не вероятно, чтобы оный ею угрожаем был. Я с одной, а князь Багратион с другой стороны, идем на соединение перед Смоленском, которое совершится 22-го числа (июля), и обе армии совокупными силами станут оборонять соотечественников своих вверенной вам губернии, пока усилия их удалят от них врагов Отечества. Вы видите из сего, что вы имеете совершенное право успокоить жителей, ибо кто защищаем двумя столь храбрыми армиями, тот может быть уверен в победе их».

Однако 26 июля обе армии, обманутые маневром Наполеона, снова оставили город, а соединиться в Смоленске сумели, и то благодаря случайности, только 4 августа.

В течение 1 августа Наполеон, непревзойденный дотоле полководец, баловень судьбы, не знающий поражений счастливчик, сделал обманный маневр – из тех, что всегда так хорошо ему удавались: повел войска на Москву якобы через Дорогобуж, в обход Смоленска. Расчет был на то, чтобы не дать соединиться русским армиям Багратиона и Барклая де Толли и разбить их поодиночке на подступах к городу-крепости. А город, оставленный русскими практически без защиты, взять легко. Известно было, что Багратион и Барклай не ладили между собой, и это упрощало дело. Пылкий Багратион, дотоле маневрировавший вокруг Смоленска, поддался на провокацию и направился на Дорогобуж. На самом же деле основные силы Великой армии двинулись в сторону Смоленска.

Счастье, однако, на этот раз Наполеону изменило. Странный, глупейший, вообще говоря, случай не позволил осуществиться хитрому маневру завоевателя Европы. В ночь на 3 августа корпус Раевского получил приказ спешно выйти из Смоленска, чтобы присоединиться к Багратиону в Дорогобуже. Однако выступление задержали на три часа из-за того, что начальник одной из дивизий накануне праздновал день рождения и сильно напился. Это нелепое опоздание позволило адъютанту Неверовского встретить при выходе из Смоленска корпус Раевского и сообщить о боях под Красным. Хитрый маневр Наполеона открылся: главные силы Великой армии шли не на Дорогобуж, а к Смоленску – через Красный. Неверовский в ожесточенном сопротивлении задержал их почти на сутки.

Глубокой ночью, при факелах, Раевский развернул свой корпус на Смоленск, а восемь батальонов во главе с Паскевичем выслал на помощь отходящим с боями войскам Неверовского. Он послал сообщение о новых обстоятельствах Багратиону, тотчас же повернувшему свою армию в сторону Смоленска. Стремительно развернулся на Смоленск и Барклай де Толли.

Благодаря сообщению так счастливо опоздавшего (не иначе, Бог привел!) Раевского, армии Багратиона и Барклая де Толли смогли соединиться в Смоленске днем 4 августа. У победителя Европы не вышло разгромить их поодиночке.

Великая армия приблизилась к городу утром 4 августа и остановилась на дальних подступах к нему. Основные русские войска еще не подошли. В городе находились уже измотанная дивизия гениального Неверовского и корпус храбреца Раевского. Это были блестящие войска, но в сравнении с французами их было очень мало.

Город сжался, напрягся: ниже стали деревянные домишки, тусклее позолота на куполах церквей, жестче ощетинились зубцы на крепостной стене. В печали был город и в смятении. Этот город на западном рубеже России, преимущественно деревянный, одно-двухэтажный, но с возвышающимися куполами нарядных церквей, с красивыми каменными зданиями в центре, опоясанный все еще мощной, хотя и потрепанной изрядно битвами и временем стеной – с полуразрушенными оборонительными валами, с давно выломанными въездными воротами, город, в котором проживало пятнадцать тысяч жителей, в первые дни августа 1812 года как бы присел, сжался от ожидания и страха. Жители стали собираться в дорогу. Уехать до начала сражения, однако, удалось далеко не всем.

На рассвете 4 августа, бросив все городские документы и архивы, бежал в Тверь губернатор барон Аш. Почти одновременно с губернатором уехал архиепископ Ириней. Он увозил с собой чудотворную икону Одигитрии. Примеру губернатора последовали другие чиновники.

Воры тоже находили способ уехать. У иерея Одигитриевской церкви Никифора Мурзакевича в первые дни августа украли лошадь. Жена его умерла в нынешнем марте, и после этого отец Никифор вроде как был не в себе: двадцать лет прожили душа в душу, он не мог представить себя без нее… А когда грянула новая беда, очнулся: о детях думать надо. Только собрался увезти подальше от опасности своих семерых детей, глядь, а лошади уже нет. Что ж, на все воля Божья, при церкви, значит, останется, приглядывать-то надо.

И кузнец Василий Зябрин не уехал. У него лошади вовсе не было, на чем ехать? Пешком бежать с тремя малыми дитями и с матерью обезножевшей – нет, не убежать, куды там! Он в эти дни почти из кузни не выходил – оружие ковал казакам.

Кладбищенский сторож Ванька Зотов тоже не уехал. Чего ехать в неизвестность, скитаться по чужим людям. Здеся домишко свой, уж чему быть, тому не миновать. Авось, даст бог, и живы останемся! Тем боле место тихое, спокойное – кладбище, церква рядом…

Да что говорить, большинство жителей не смогло покинуть город до начала сражения. Помимо бедности многих, виной тому был отданный ранее приказ Барклая не выпускать людей с имуществом через въездные ворота во избежание паники. А имущество бросить, без всего идти с малыми детьми и стариками в неизвестность – как же это? Нищими скитаться по просторам Отечества, подаяния просить? Большинство горожан, мятущихся, растерянных, застряли в осажденном, ожидающем битвы Смоленске.

Утром 4 августа части Великой наполеоновской армии подошли к городу и расположились в предместье на правом берегу Днепра, перед крепостной стеной. В девять часов уже и сам Наполеон разъезжал на белом коне по рядам своей армии, обложившей крепость с трех сторон. Русские стрелки бросали камни со стены во французов, пытавшихся перейти через ров. Началась стрельба.

В это утро священника Никифора Мурзакевича призвали причащать раненых. Он пришел к Королевскому бастиону вместе со старшим сыном Костей, который носил святую воду. Все утро оборону на бастионе, где шли жестокие бои, держал корпус генерала Раевского. Днем подоспела армия Багратиона и расположилась поодаль, у крепостной стены. Ночью обескровленный корпус Раевского подкрепила и отчасти сменила дивизия Дохтурова. Бойцы Раевского и Дохтурова стояли насмерть. В этот же первый день сражения к Смоленску подоспела армия Барклая. Армии все же соединились, планам Наполеона разбить их поодиночке, к счастью, не суждено было осуществиться.

Находились они, однако, на правом берегу Днепра, вне города. Багратион и Барклай спорили: Багратион хотел дать под Смоленском генеральное сражение, Барклай стремился сберечь армию для Москвы.

К ночи поутихло. Военные убеждали застрявших в городе жителей, что «такого крепкого места ни за что не отдадут», и искали съестные припасы в оставленных хозяевами домах.

В три часа утра 5 августа вновь громыхнули пушки. Вспыхнули деревянные домики на окраинах. Громыхало и горело весь день. Отец Никифор, отслужив литургию, пошел снова причащать раненых. Вернувшись домой, по его словам, «нашел домашних в смертном страхе»: пули и ядра пробивали стены дома. Повел детей вместе с престарелыми матерью и теткой в расположенную рядом Одигитриевскую церковь, молился там, пока бомба не влетела в церковное окно. После этого с детьми и другими домочадцами перешел в Успенский собор – он крепкий. Там же спрятались и другие прихожане – молились. Город уже весь горел.

Бой продолжался до ночи, семнадцать часов. «В четыре часа начинается жаркая пальба по предместьям. В пять часов мы отталкиваем неприятеля, идем в штыки, добираемся до прикрытого пути. Тогда битва делается ужасною», – так описывал этот день капитан Франсуа, офицер наполеоновской армии.

Рассудительному Барклаю, поставившему целью сохранить армию, пришлось уговаривать солдат покинуть поле боя. Русские армии ушли на рассвете 6 августа, но они не были уничтожены, как рассчитывал Наполеон. За собой они оставили пепелище с горами трупов.

Мирные жители, кто оставался в городе и уцелел после бомбежек и пожаров, последовали за покидающей Смоленск армией. Перед тем, как отступать и зажечь мосты, к собору прискакал казак. Предупредил, что русские войска покидают город, и предложил горожанам, прячущимся в соборе, если они этого желают, выйти из Смоленска.

Вот описание исхода, сделанное генералом Жиркевичем: «Толпы несчастных смолян, рассыпавшихся по полю без крова, приюта, понемногу собирались сзади, около нас, чтобы продолжать далее свое тяжелое странствование. Крики детей, рыдания раздирали нашу душу». Еще более эмоционально выразился Федор Глинка: «Теперь Смоленск есть огромная груда пепла. Мы живем в дни ужаса. Прощай! Может быть, в этом мире уже навсегда!»

Город остался один – без защиты и почти без жителей. Разгромленный и по большей части сожженный, он слышал теперь только стоны раненых, которые лежали на улицах. Но испытания не закончились. Ночью начались взрывы – горели пороховые склады. Раненые гибли страшной смертью в огне, пылали оставшиеся дома. Уцелело несколько домов, церкви, крепостная стена. И от силы тысяча мирных граждан – тех, кто выжил под пулями и ядрами и не сгорел в эти ужасающие два дня.

В бреши крепостной стены, в проломленные ворота входила изрядно потрепанная Великая армия. «В особенно мрачном и ужасном виде предстала пред нами внутренность этого несчастного города. Ни разу с самого начала военных действий мы еще не видали таких картин; мы ими глубоко потрясены», – так вспоминал впоследствии офицер Великой армии Ложье. «Дворцы еще догорали и представляли собою только стены, потрескавшиеся от пламени; под их обломками виднелись почерневшие от дыма скелеты сгоревших жителей», – вторил ему Лабом.

Наполеон лично следил за восстановлением моста через Днепр. Был он непривычно хмур. Мрачная дума впервые с начала наступления появилась на его челе. В тот день он написал Марии-Луизе: «Мой друг! Я в Смоленске с сегодняшнего утра. Я взял этот город у русских, перебив у них три тысячи человек и причинив урон ранеными в три раза больше. Мое здоровье хорошо, жара стоит чрезвычайная. Мои дела идут хорошо».

Экскурсия ушла, а Маша еще постояла. Два каменных орла махали огромными крылами у всклокоченного гнезда на скале. Мускулистый рыцарь в доспехах уже протянул к гнезду свой меч.

Глава 4

В среду Маша пришла на работу непривычно рано. Экскурсия у нее была запланирована только одна, во второй половине дня. Шеф уже сидел в своем закутке за компьютером.

Вскоре подошли и девочки. Маша, Аллочка и Таня, приходя на работу, первым делом ставили чайник. Пили чай, иногда, если был, кофе. Владимир Олегович им не мешал, даже прикрыл свою дверь.

В отделе ВОВ научной работой занимался в основном начальник. Всех это устраивало, и Владимира Олеговича тоже. Отставной полковник, он с удовольствием изучал военные документы, писал статьи с анализом хода сражений. Девушки тоже изучали военные документы и готовили лекции, но не так увлеченно, как шеф.

В свободное время они любили поговорить о постороннем. Сейчас Таня рассказывала о сыне, какой он смешной, Аллочка что-то говорила о дочке. Таниному Вовке было уже шесть, Аллочкиной Лизе – три. Обе иногда приводили детей на работу, Маша и Вовку, и Лизу хорошо знала.

С мужьями у обеих мам ладилось не очень. Таня вообще третий год в разводе, жила с родителями. Вокруг нее постоянно крутились какие-то ухажеры, но, судя по рассказам, никто ей не нравился. Алла вечно ругалась со своим Генкой. Он у нее художник, творческий человек, далекий от быта, на этой почве и происходили ссоры. Маша сочувственно слушала рассказы о детских проделках, болезнях, о семейных неурядицах Аллочки, об очередном кавалере Тани и, пожалуй, завидовала. Что-то в ее жизни не складывается. Двадцать четвертый год пошел, а совсем одна. И поделиться нечем, не о Бунике же рассказывать. Хотя у него тоже бывают смешные проделки. Маша вздохнула и отправилась мыть чашки.

На входе в первый зал стоял столик Анны Александровны – она не только присматривала за своей частью экспозиции, но и продавала билеты. Посетителей было мало. Сейчас в пустом зале у столика перебирал буклеты какой-то иностранец. Маша прошла мимо с чашками. Когда шла назад (три мокрые чашки осторожно держала на отлете, чтобы платье не намочить), иностранец все еще топтался возле столика.

Неожиданно Анна Александровна окликнула ее:

– Машенька, тебя спрашивают. – И обернулась к иностранцу: – Вот это как раз она и есть.

Маша вежливо улыбнулась. Мужчина лет пятидесяти, с сединой в темно-русых волосах. Джинсы, в руках небольшой кейс, на шее какой-то легкий шарфик – в Смоленске так не носят.

Иностранцы в музее бывали часто: расположение удачное, и тема, конечно, говорит сама за себя. Что-то, наверное, хочет спросить по экспозиции, может, о его родственниках здесь есть материалы. С такими вопросами нередко обращались. Она вручила чашки Анне Александровне (та быстро отнесла их в комнату научных сотрудников) и подошла к гостю.

– Вы Мария Макарова?

– Да. Мария Макарова, экскурсовод.

– Меня зовут Якуб Заславский, я поляк. Приехал в Смоленск, чтоб найти родственников. Вам ни о чем не говорит моя фамилия?

Как хорошо русский знает, акцент совсем небольшой. Да, ему лет пятьдесят, это поколение еще изучало русский в школе. Она продолжала соображать: материалы, скорее всего, в четвертом зале – там об освобождении Польши. Заславских, конечно, она не помнит, но безымянных фотографий много, может, он кого и узнает.

Маша пригласила гостя пройти в четвертый зал.

– Там у нас материалы об освобождении Польши. Если что-то есть о ваших родственниках, скорее всего, это именно там.

Гость, однако, не двинулся с места.

– И Кущинских вы не знаете?

Здесь уже и Маша застыла.