2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

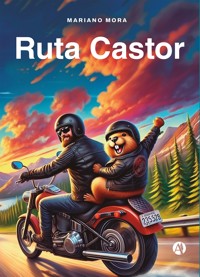

William, un joven castor del bosque subandino, está a punto de descubrir su destino. Su abuelo, un ingeniero de represas, le revela que su familia proviene de Alaska, donde los castores construyen represas como una tradición esencial. Sin embargo, en Tierra del Fuego, esa práctica se ha perdido y nadie parece interesado en retomarla. Mientras William intenta comprender su lugar en el mundo, su curiosidad lo lleva a explorar la historia de su especie, aprender sobre ingeniería y cuestionar las decisiones de su familia. Entre su deseo de crecer, sus dudas sobre el futuro y su fascinación por Daphne, descubrirá que la vida, al igual que una represa, necesita una base sólida, pero también la flexibilidad para adaptarse al cambio. Y así, junto a Daphne y con el viento a su favor, se lanza a una travesía sobre dos ruedas que lo llevará a cruzar el continente, en busca de respuestas, de raíces y de un destino que aún está por construir.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 246

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

MARIANO MORA

Ruta Castor

Mora, Mariano Ruta castor / Mariano Mora. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2025.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-87-6201-2

1. Narrativa. I. Título. CDD A860

EDITORIAL AUTORES DE [email protected]

Tabla de contenido

PARTE I - TEORÍA EN LAPATAIA

PARTE II - LA RUTA

PARTE III - ALASKA

PARTE IV - OSOS EN LAPATAIA

“A Brunella, para que traces tu propia ruta”

PARTE I

TEORÍA EN LAPATAIA

Contemplaba inmóvil la inmóvil inmensidad del ñire de veinte metros, como mimetizándose con su falta de desplazamiento. Pero para aquel árbol permanecer estático no significaba un problema. Así era su existir: duradero, casi eterno. En cambio, él no podía moverse porque sus pensamientos consumían toda su energía. Era un simple árbol, pero lo miraba como mira un corredor la pista que le da sentido a su carrera. Como la hoja en blanco que le da vida al escritor. Como la ecuación aún sin resolver que mantiene en vilo al matemático. De alguna manera, ese ñire le regalaba una razón para soñar, y soñar es vivir. ¿Qué podría hacer con el árbol? Escalarlo, rodearlo, mirarlo, olerlo, empujarlo. Todas esas cosas ya las había hecho. Pero nunca había encontrado sentido alguno ahí. Era el corredor, pero con la ecuación.

De golpe sintió un ardor en la boca, y por un segundo quitó el pensamiento del árbol para focalizar en su propio cuerpo. Se dio cuenta de que no era la boca la que le ardía, sino sus dientes, y se le ocurrió clavarlos en el árbol para aliviar la picazón, pero su madre lo interrumpió:

—¡William! ¿Dónde estás?

—Acá, mamá —contestó William, como resignado, sospechaba que su momento de reflexión había llegado al final.

Su madre se acercó rápido, enojada porque William se había alejado demasiado de la madriguera. William era un castor joven todavía y no conocía los riesgos de la extensa geografía del bosque subandino donde vivían, ni los peligros de nadar solo en el río Lapataia o en el lago Roca.

William asintió y enseguida le contó la picazón en sus dientes. Ella interrumpió su andar y lo miró de repente, como si algo mágico hubiese pasado. Con los ojos vidriosos, le dijo:

—Hijo querido, llegó la hora de que empieces a afilar tus dientes. Debemos ir de inmediato a ver a tu padre.

La primera picazón de los dientes y la necesidad de la primera afilada eran el indicio de que el castor empezaba su vida adulta. Su madre lo llevó al arrastre al encuentro con su padre, que estaba en la madriguera, reposando, como siempre. Era la versión peluda y dientuda del ñire.

—¡Richard, Richard! —gritó su madre entrando a la madriguera—. William acaba de tener su primera picazón en los dientes.

La cabeza del padre apuntaba hacia otro lado, pero su habilidad de llevar la mirada hacia el extremo más extremo del glóbulo ocular le permitió mirar a su hijo sin mover el cuerpo.

—Hijo, llegó el momento en que la infancia queda atrás. A partir de hoy, serás un señor castor. Hoy a la noche celebraremos el ritual de iniciación a la adultez.

De lejos se escuchó la risa de su abuelo, el castor Robert, ya con los dientes flojos de tanto andar.

—Rituales eran los de antes —murmuró.

William no pudo dejar de pensar en el ritual durante esa tarde en la madriguera. Veía cómo su madre entraba y salía, llevando cosas, preparando otras, sin que nada de esto le brindara el más mínimo indicio de la dinámica del rito. Su padre continuaba reposando, a pesar de la enorme actividad que veía en su mujer. Él siempre reposaba, como perdonando de forma perpetua el poder de los sueños aletargados.

William, en cambio, sentía el fuego de los sueños, aunque no supiera qué desear. Soñaba tener un sueño, y cuando lo descubriera, entregaría la vida por perseguirlo. Ello le daba vueltas en su mente mientras seguía intentando decodificar cómo sería el ritual. No quería preguntarle a su madre, la veía muy ocupada. Tampoco a su padre, que nunca se ocupaba de nada. Fue entonces cuando se acercó al viejo castor de la madriguera, Robert, el padre de su padre.

—Abuelo, ¿puedo hacerte una pregunta?

—Preguntas eran las de antes —respondió su abuelo mientras se sacaba un pedazo de corteza de la boca.

—¿En qué consiste el ritual de esta noche?

—Hijo, te lo podría contar. Antes del viaje hacia acá, a la orilla del río Knik, tuve mi ritual cuando era joven. Le organicé el ritual a tu padre, desde acá, a orillas del río Lapataia. Pero contarte algo que pueda sorprenderte sería como apagarle el canto a un churrín antes de permitirte que te acerques a él.

—¿Qué es el río Knik? ¿De qué viaje estás hablando? ¿Qué es un churrín? ¿Mi padre se movió de su sofá para tener su ritual? —preguntó sorprendido William, abrumado con tanta información—. ¿De qué se trata el ritual?

El abuelo miró a su nieto, suspiró y como quien está a punto de encender la primera brasa de un carbón apilado, respondió:

—Los castores no somos de acá. Nuestros antepasados provienen de la vera del río Knik, Alaska. De ese lugar era mi padre, el padre de mi padre y toda nuestra ascendencia. En esa región hicimos grande nuestra familia, nos educamos en la madera y llevamos a cabo grandes trabajos. Mi padre era un hombre muy respetado en la región, ingeniero hidráulico, el más respetado de todo Alaska. Cuando yo era joven, pocos días después de mi ritual, fui capturado por el humano, y me trajeron en una gran caja flotante que ellos llamaban «barco» hacia esta tierra bendita, que nos recibió con un hermoso clima nevado. Me recordaba a mi infancia. Durante el viaje conocí a tu abuela, cerca de la bahía Lapataia tuvimos a tu padre, a quien educamos con las tradiciones que aprendimos allá. Cuando llegó su edad madura, organizamos el más hermoso de los rituales para su iniciación, pero nunca quiso continuar la tradición familiar. También me preguntaste por el churrín, si miras hacia los árboles y haces silencio, su cantar te dará la respuesta. El ritual… el ritual es para identificar de qué madera estás hecho. Si tienes buena madera en tu corazón, o si no la tienes.

William miraba a su abuelo con la boca abierta. Después de escuchar esa historia, de alguna manera, le habían dejado de interesar los detalles del ritual. Necesitaba salir de su asombro para plantear la siguiente lluvia de preguntas. ¿Qué es un ingeniero? ¿Cuáles son las tradiciones de la familia? ¿Quién fue su bisabuelo? ¿Cómo era Alaska?

En medio de todas las preguntas, su madre lo interrumpió con un grito. Debía prepararse para el ritual. William pasó por el living de su madriguera, hacia su cuarto. Se colocó el moño que su madre le había llevado para la ceremonia y esperó el llamado mientras pensaba en las palabras de su abuelo. Su bisabuelo había sido un ingeniero respetado en Alaska. Pero William no sabía lo que era un ingeniero, ni lo que era Alaska. Sin embargo, algo de esas dos palabras retumbaba fuerte en su interior.

La noche cayó sobre la bahía Lapataia y eso significaba que el momento del ritual se aproximaba. El invierno estaba terminando, pero todavía la nieve cubría toda la geografía del bosque subandino. Los árboles nevados, el sonido del agua del río y el reflejo de la luna en él eran el escenario perfecto para la noche. Al salir de la madriguera, se dio cuenta de que estaba toda su familia, también algunos parientes lejanos que no veía hacía tiempo, otros castores vecinos y algunos amigos de sus padres, pero lo que más atrajo su atención fue que estaba ella. La castora más linda de todo el bosque, Daphne.

Suspiró de solo verla. Su pelaje, brillante como siempre; su mirada, penetrante; su expresión, enojo puro. Daphne siempre estaba enojada. William quería compartir sus días con ella. Daphne quería enojarse con William. En cada paseo por el bosque, en cada juego, en cada almuerzo, Daphne siempre se enojaba. El ritual todavía no había empezado, pero ella ya estaba enojada, y él no sabía por qué. El joven castor aprovechó los minutos que quedaban antes del inicio formal para saludarla.

—Hola, Daphne, qué alegría verte por aquí —dijo tímido.

—Hoy tenía turno en la peluquería, me quería hacer unas rastas, pero a vos justo se te ocurre celebrar el ritual de inicio a la madurez. Tuve que cancelar mi turno y acá estoy —respondió Daphne enojada.

—Pero ni siquiera fue algo que organicé yo. No quise tener el ritual hoy. Le dije a mi mamá que sentía picazón en los dientes y a partir de ese momento se organizó todo esto. Pero lo puedo cancelar. Le digo a mi mamá que lo hagamos mañana.

—No, ahora ya está.

Daphne volvió hacia donde estaba su familia. William la siguió con la mirada y algo de nostalgia. No podía dejar de pensar en ella. Era mucho más divertido salir a pasear con otros castores que siempre reían y hacían chistes, pero él prefería estar siempre con Daphne. Llenó su pecho de aire y se dirigió hacia el punto de partida del ritual confiando en que, si hacía un buen show, atraería su atención y se le pasaría el mal humor.

El repique de un tambor indicaba el inicio de la celebración, en un camino sinuoso del bosque que había sido adornado con luces y desembocaba en un claro. Por los gritos de sus amigos y familiares, sabía que debía llegar a ese claro donde estaban todos. Imaginó que sería cuestión de recorrer el camino a la máxima velocidad posible para hacer su ingreso triunfal y recibir el aplauso de sus invitados. Solo el abuelo estaba con él, quien con un suave murmulló le indicó que iniciara el proceso.

William elongó los músculos de las piernas para correr lo más rápido posible y arrancó. Era joven, rápido. Percibió que ya había recorrido casi la mitad del camino en menos de dos minutos. Se angustió al pensar que llegaría al claro y su abuelo no estaría, porque su andar era lento. Entonces, tras esos dos minutos de intensa velocidad se detuvo, agobiado por sentirse casi sin aire. Ahí fue cuando escuchó:

—¿Por qué te detienes? —preguntó el abuelo parado en el camino, diez metros más adelante que él.

William no entendía lo que veía. El abuelo estaba delante de él en el camino y ni siquiera mostraba signos de fatiga. Comprendió que debía correr más rápido. Sin perder tiempo, se puso en marcha y atravesó la parte restante del camino hasta quedar muy cerca de la llegada al claro. Se detuvo para recuperar el aire.

—Te has detenido nuevamente. ¿Acaso no sabes que hay gente que espera tu llegada? —dijo el abuelo, con un tono que sonó a reproche.

Su abuelo estaba justo delante del él, esperándolo en la meta. William se acercó caminando, con la cabeza algo agachada, sabiendo que había perdido contra un anciano. El abuelo, con una mirada compasiva, le dijo:

—No es una carrera contra otro. Es tu camino el que debes descubrir.

—Pero tú lo hiciste mucho más rápido que yo, abuelo.

—Porque no era una carrera. El sol no sale rápido, pero sale todas las mañanas y sabe por dónde salir. Veamos de qué madera estás hecho, hijo.

El abuelo extendió su brazo hacia el claro, indicando que había llegado el momento de ingresar. William avanzó cabizbajo. Sin embargo, fue recibido con gritos y aplausos cálidos. Buscó entre todos los castores la cara de Daphne, que ahí estaba, aplaudiendo, sin demasiada expresión. Los castores que estaban en el claro viendo a William fueron dejando de aplaudir y se generó un silencio incómodo para todos. El abuelo se acercó por detrás y, murmurando al oído, le dijo:

—Tú eras el único que esperaba llegar rápido. Ahora pareces sentir un fracaso, que nadie había percibido hasta que vos lo comunicaste.

William lo volvió a mirar, con más asombro que la última vez. Se parecía a una luna llena, con un sobrero de paja. Automáticamente, sonrió y terminó de entrar al claro agitando sus manos. Los aplausos y los gritos volvieron a aparecer. Su padre lo esperaba. Había llegado finalmente el momento de la coronación: en pocos instantes, se convertiría en adulto.

Su padre se agachó para sacar algo de adentro de una caja. William se preparó para recibir algo que seguramente sería maravilloso. Un gran collar, unos guantes para sus garras, una funda para sus dientes. Todo el lugar se llenó de silencio. Finalmente, dejó caer el envoltorio y vio lo que su padre le estaba entregando: un trozo de madera. La decepción fue enorme. No entendía para qué le podría servir un trozo de madera a un castor. Su padre percibió la duda, y casi en un acto de piedad, explicó:

—Tus dientes comenzarán a crecer más rápido a partir de ahora, este trozo de madera servirá para que los desgastes día a día. Toma, clava tus dientes y empieza a roer.

William tomó la madera, la llevó a su boca y clavó sus dientes. De repente, una extraña sensación nació en él. Su cuerpo se llenó de energía, de una alegría que nunca antes había experimentado. Al cabo de pocos segundos, la madera ya no existía, yacía como viruta en el piso del claro.

—Mi primer trozo de madera me duró hasta la semana pasada —dijo el padre decepcionado.

William sentía que todo había salido diferente a lo planificado en el ritual. Todo había sido como un gran fracaso que amenazaba su vida adulta. Miró a Daphne, la castora más linda del bosque, y descubrió que ni siquiera estaba prestando atención a la ceremonia.

Su abuelo puso una pata arriba de su hombro en señal de apoyo.

—Nunca te angusties por un trozo de madera. Mira a tu alrededor, estás en un bosque. Está lleno de madera por todos lados.

—Pero esa madera era mía, y ya estaba en mis manos.

—La madera nunca fue tuya, la madera fluye por quien la merece. La tenemos un rato y después ya no. Para tener madera, debes roer madera. Es el ciclo de la economía.

—¿Qué es la economía? —preguntó William.

—Lo opuesto a la desorganización —contestó el abuelo.

Las luces se fueron apagando y William retornó a la madriguera con su madre y una sensación extraña. Ahora ya era un adulto, pero se sentía mucho más confundido y movilizado que antes. Tal vez, de eso se trataba la vida de adulto.

Esa noche no podía dormir. Los fríos profundos del invierno ya estaban terminando y aprovechó para salir a dar un paseo. Contemplaba los ñires, las lengas y los guindos. Alguna sensación extraña sentía al verlos. Las preguntas daban vuelta en su cabeza. ¿Qué es un ingeniero hidráulico? ¿Cómo sería Alaska? ¿Cuáles serían las tradiciones de los castores? Recordaba el trozo de madera que había roído durante el ritual.

El viento era intenso, pero no le impedía desplazarse por los pequeños espacios que quedaban entre los árboles. Un sonido llamó su atención. Se paralizó por el miedo de no saber de dónde venía. El sonido volvió a aparecer, esta vez más fuerte. Buscó alrededor, pero no había ningún animal a la vista en la oscuridad de aquel bosque. En vez de alejarse, fue en dirección al sonido, hasta que se volvió claro y cercano. Entendió que venía del árbol. ¿Acaso el árbol le estaba hablando? Llevó su oreja a diferentes árboles para entender cuál de ellos emitía el sonido, hasta que lo encontró. Con su oreja colocada sobre el tronco, escuchó con mucha nitidez un crujido fuerte, el sonido se intensificaba. Miró hacia la copa del árbol que se agitaba por el efecto del viento, la nieve acumulada le caía sobre su cuerpo. El sonido se convirtió en un estruendo que lo llevó a cerrar los ojos. En ese momento, escuchó:

—¡¡Williaaam!!

William abrió los ojos buscando quién lo estaba llamando, y observó que el árbol donde estaba apoyando comenzaba a caerse. El grito de Daphne le permitió moverse y evitar que el guindo lo aplastara.

—Me salvaste —le dijo a Daphne mientras miraba el árbol en el piso.

—No será la primera vez —respondió Daphne.

—¿Qué hacías acá?

—Yo también salgo a pasear por las noches cuando deja de nevar y se aproxima la primavera. Me gusta ver el bosque así. Por eso sé que cuando un árbol hace ruido hay que correrse, porque te puede aplastar.

—Ah, sí, aplastar. Lo voy a tener en cuenta. Gracias.

—De nada. ¿Y vos qué hacías por acá?

—No lo sé, no podía dormir. Mi abuelo me contó sobre Alaska y me quedé pensando.

—¿Alaska? —exclamó Daphne asustada.

—Sí, ¿tú sabes cómo es?

—Nunca debes hablar de Alaska. Hay algo terrible ahí.

—¿Qué hay en Alaska?

Daphne clavó la mirada sobre William, casi amenazante.

—Nunca pienses en Alaska, ahí hay… osos.

Evidentemente cada respuesta que recibía William ese día instalaba más preguntas que certezas.

—¿Qué son los osos?

Daphne lo miró transformada por la ira, como quien se enfrenta a decir algo que no quiere decir.

—Un animal grande, fuerte, peludo y horrible que ataca a los castores. No quiero hablar de osos, nunca un castor debería hablar de osos.

Se produjo un silencio. William miraba a Daphne con una mezcla de sorpresa y compasión. Ella se fue calmando de a poco, le dio la espalda, agachó su cabeza. El bosque se llenó de un profundo silencio, tan solo interrumpido por algunas gotas de nieve que se iban derritiendo en las ramas de los árboles y marcaban la llegada lenta de la primavera. El momento era incómodo para William, no sabía cómo continuar la charla, por eso puso su atención en las gotas que caían en un pequeño charco de agua. Cuando no se sabe bien qué hacer, es mejor no hacer nada. Percibió, como si entendiera de música, que las gotas marcaban un pulso simétrico. Como si el bosque hiciera música, un compás de corcheas, dieciséis corcheas perfectamente marcadas en el compás. Pero la perfección, si existiese, es aburrida. La imperfección vino de una semicorchea, que comenzó apareciendo cada cuatro corcheas, luego cada dos, hasta llegar a convertirse en un compás de treinta y dos semicorcheas. Giró en búsqueda del otro árbol que comenzaba a derretir su nieve. Pero no se trataba de eso.

—¿Por qué lloras? —preguntó William acercándose a Daphne.

—Yo nunca conocí a mi abuelo, mi abuela vino para acá con mi papá muy chiquito. Alguna vez escuché que los había atrapado un oso en Alaska y los había traído hasta acá. De lo que no tengo dudas es de que mi abuela tuvo que criarlo sola. Fue muy difícil para ella, estaba en una tierra nueva, con mi papá muy chico y extrañaba mucho a mi abuelo. Mi papá ni siquiera llegó a conocerlo. Se crio sin una figura paterna. Muchas noches lo encuentro llorando porque hubiese querido conocer a su papá.

—Lo siento mucho, Daphne —dijo William conmovido.

Daphne, sin dejar de mirar hacia a un punto perdido en el bosque, continuó:

—Mi abuela estaba gestando a mi papá. Mi abuelo no se separaba nunca de ella, la cuidaba día y noche, y había construido una represa gigante para estar a salvo.

Daphne se dio cuenta de que William no entendía sobre represas, y entonces explicó:

—Los castores en Alaska construyen enormes represas con maderas de árboles que ellos mismos talan. Esas maderas conforman estanques de agua alrededor de la madriguera. Los osos no son buenos nadadores, evitan el agua. Eso les permite a los castores tener un lugar seguro, con agua para nadar, comida y lejos de la tierra, de los osos.

—Pero ¿qué pasa si un oso rompe la represa para que el agua corra y pueda llegar a la madriguera?

—Los osos suelen intentar eso durante el día, pero nunca logran romper una represa del todo. Si parte de una represa se daña, todos los castores acuden a repararla.

—Pero, y entonces… ¿qué fue lo que pasó con tu abuelo?

Daphne hizo silencio, tomó aire y expresó con valentía:

—Una noche se levantó una tormenta fuerte, destruyó una represa que estaba lejos de la madriguera de mis abuelos. Pero los castores trabajamos en equipo, está en nuestra naturaleza. Esa noche bajo la tormenta mis abuelos nadaron hasta esa represa. Fueron castores de todos lados para repararla, faltaba poco cuando empezó a asomar el sol. Ya estaba prácticamente terminada, pero en ese momento mi abuelo vio que un oso se estaba acercando. Entonces, se subió al punto más alto para motivar a todos, debían apurarse. Marcó el ritmo del trabajo, daba las indicaciones finales a los gritos desde arriba de la represa. Pero eso atrajo la atención del oso hacia él.

Mi abuela sospechó que algo raro estaba pasando y quiso subir a buscarlo, pero mi abuelo le pidió que se quedara abajo. Ella siguió colocando maderas y maderas. Eran cientos de castores trabajando a una velocidad que nunca antes se había visto en toda Alaska. Mi abuelo gritaba las instrucciones mirando de forma constante hacia atrás, sabiendo que el oso iba directo hacia ellos. Cuando el oso llegó a metros de mi abuelo y de la represa, gritó:

—¡¡Oso!!

Todos los castores se metieron bajo el agua y comenzaron a nadar. Todos menos una, mi abuela, que se quedó esperando a que mi abuelo bajara de la represa para meterse al agua con él. Lamentablemente, faltaba colocar un tronco para terminar la represa. Mi abuelo tomó una madera con su boca y corrió hacia el hueco. En ese momento, el oso empezó a correr también, en dirección a mi abuelo. Mi abuelo saltó y cayó justo con la madera en el hueco. En ese mismo instante, el oso golpeó con su cuerpo de doscientos kilos sobre la represa, que aguantó el impacto, pero generó una ola del otro lado y mi abuelo tuvo la cabeza debajo del agua por unos segundos. Cuando ella volvió a mirar hacia arriba, mi abuelo ya no estaba. Ella se quedó días y días pegada a la represa, esperando a que mi abuelo apareciera como un milagro del otro lado, pero lo que aparecieron fueron los humanos. Capturaron a mi abuela y, al poco tiempo, fue liberada acá. Mi papá es fueguino, como el tuyo. Pero a veces creo que su corazón se quedó allá, en el norte, al lado de la represa más grande que alguna vez se hizo.

William se acercó a Daphne, no tenía muchas palabras para decirle. Pero por primera vez vio una mirada nueva en ella. No estaba enojada, estaba triste. Se preguntó si su enojo podría ser provocado por la tristeza. No conocía mucho sobre psicología, pero supo lo que debía hacer en ese momento: abrazarla.

Un rayo de sol golpeó directo en la cara de Daphne, que soltó a William como quien se desprende de una cáscara de fruta ya comida. William la miró sorprendido, pero al mismo tiempo tranquilo porque todo parecía estar volviendo a la normalidad. Daphne ya tenía cara de enojada. Él trató de hablarle. Ella atinó únicamente a decirle:

—Así que ya sabes, cabeza de flauta dulce, si un árbol hace ruido, no te acerques. No voy a estar toda la vida al lado tuyo para salvarte.

William quería estar al lado de ella toda la vida, tal vez para salvarla de su constante mal humor. Lo pensó y pensó en decírselo. Era el momento ideal para confesarle aquello que sentía por ella. Su cabeza miraba al suelo, el sol en la nuca le permitía pensar y pensar, de golpe parecía que todo había tenido sentido. Ya no pensaba en los ingenieros, en Alaska, en su inicio de la madurez. Todo tenía sentido si le decía a Daphne que quería pasar la vida con ella. Que daría la vida por ella como había hecho su abuelo por su abuela. Entonces levantó la mirada, para ver de lejos la hermosa espalda de ella, ya a varios metros de distancia caminando hacia la madriguera. Había estado muy cerca. Pero muy cerca no fue suficiente.

La mañana siguiente amaneció como amanecen los días en familia: los gritos de los chicos, los sonidos del desayuno y los adolescentes con pocas horas de sueño. William no se mostraba cansado, a pesar de casi no haber dormido luego de aquella velada en el bosque con Daphne. Se sentó en la mesa familiar, al lado de su padre, y trató de sacarle conversación.

—Papá, ahora ya soy un adulto, ¿qué implica eso?

—Hijo, es cierto. Ahora ya eres un adulto. Podrías formar tu propia familia. ¿Hay alguna castora que te guste?

William no contestó, no se animaba a hablar de eso con el padre, y desvió la conversación.

—¿Pero no implica que tengo que empezar a roer árboles para convertirme en ingeniero?

La madre dejó caer la bandeja con el desayuno tras esa pregunta. Los niños dejaron de comer, el aire dejó de circular en la madriguera. El padre se quedó más quieto que nunca.

Tras varios segundos de un silencio incómodo, William se preguntó qué era lo que estaba pasando últimamente. Dos días atrás recordaba jugar en el bosque sin mucha preocupación, ahora cada pregunta abría un mundo lleno de nuevos interrogantes y situaciones incómodas. Su padre finalmente lo miró, con un enojo que le hacía recordar a Daphne, y le dijo:

—Ven conmigo, vamos a dar una vuelta.

William comprendió que decir que quería ser ingeniero había alterado algo fuerte en su padre, él casi nunca salía de la madriguera, y mucho menos a dar una vuelta con su hijo. Esa pregunta había sido incómoda, pero le permitió recorrer los caminos del bosque con su padre. Los frutos se terminan de madurar en la comodidad de la rama, pero nacen de la incomodidad del viento polinizando el carpelo.

William siguió a su padre hacia la salida de la madriguera, se dispuso a caminar, pero su padre mirándolo fijo le dijo:

—Prepárate para nadar —y se sumergió al agua.

William saltó detrás de él y comenzó a seguirlo, nadando lo más rápido que podía, se dio cuenta de que su padre era un excelente nadador. Estaba descubriendo demasiadas cosas en poco tiempo. Nadaron durante un buen rato, maravillados por paisajes que nunca antes había visto. Se dio cuenta también de que su padre conocía muy bien el bosque: tomaba pequeños canales, cauces más grandes, y salía a tierra para volver a encontrar un curso acuático. Finalmente, su padre bajó el ritmo indicando que estaban llegando a destino.

William salió del agua y se sacudió la humedad del pelaje, sin entender del todo a qué se debía esa travesía. No recordaba haberlo visto nunca inmerso en semejante aventura, ni tan lejos de la madriguera. Caminaron unos metros al costado de un sendero de madera, se veía a unos humanos caminando por ahí. El padre indicó que no hiciera ruido porque los humanos son una especie muy extraña.

—Cuando un humano ve un castor, saca una especie de fruto rectangular que lleva siempre en el bolsillo y nos apunta —explicó el padre.

—¿Y eso lastima? —preguntó William.

—No, no es nocivo aparentemente. De hecho, lo hacen con sus propias crías y entre ellos. Pero ningún castor quiere estar expuesto a esos artefactos. Además, son capaces de corrernos para hacer eso, con ese objeto tan extraño, creo que lo llaman foto.

El padre continuó caminando sin emitir palabra, William miraba curioso a los humanos camuflado entre la vegetación blanca de la bahía.

—Llegamos —dijo el padre, mientras se posicionaba frente a una madera rectangular, grande, con dibujos extraños hechos por el hombre.

William miró el cartel de madera y miró a su padre, como pidiendo explicación de lo que estaba viendo.

—Esto se llama cartel, lo hacen los humanos para identificar donde están parados. Desde que soy chico veo que llegan humanos en aquellas cajas de allá —dijo el padre señalando los micros turísticos—. Según este cartel, estamos en la bahía Lapataia, en el bosque trasandino de Tierra del fuego. ¿Y sabes una cosa? En Tierra del Fuego, no hay osos. Los castores en Alaska hacen e hicieron represas desde el inicio de los tiempos. Las represas permiten crear estanques de agua. Esos estanques generan un buen ambiente para vivir, para pasar las tardes nadando, para hacer las madrigueras y dormir tranquilos. Lejos de la tierra de osos.

—¿Por qué?

—Los osos no son buenos nadadores, no les gusta el agua. Cuando hacemos nuestra madriguera en un estanque del agua, quedamos separados de esa horrible bestia llamada «osos».

Mientras escuchaba a su papá, William pensaba en la historia que Daphne le había contado. El padre continuó hablando con cierta melancolía.

—Hacer represas en Alaska, de donde somos, es una actividad fundamental para sobrevivir, para criar a tus hijos, para llevar una vida digna. Pero a nosotros nos arrancaron de nuestro suelo; mi padre nació allá, pero yo nací acá, yo ni siquiera nunca vi un oso en mi vida.

William parecía empezar a entender un poco más la historia de su familia y de los castores, entonces preguntó:

—¿Es por eso que nunca aprendiste a hacer represas? Porque acá no hay osos.

—De chico hice represas. Aprendí el oficio. Mi padre me sacaba al bosque desde muy chico a elegir árboles, roerlos, trozarlos y acomodar una por una las maderas para hacer las represas. Llegamos a construir varias con tu abuelo. Pero yo quería jugar, nadar, pasear con él por el bosque para conocer los caminos, los árboles. Y mi papá nunca podía, siempre estaba derribando árboles para hacer represas y cuidarnos de un animal que no existe en esta zona. No tenía sentido cuidarnos de algo que no existe. —confesó el padre de William.

—Tal vez no tiene sentido cuidarnos de los osos, pero debemos construir represas porque es nuestra misión en la vida. ¿El sentido de nuestra vida es aquello por lo que seguimos vivos? ¿O le damos sentido a nuestra vida al hacer aquello para lo que nacimos? Somos castores, tenemos dientes potentes, una cola para maniobrar en al agua, nacimos para hacer represas, está en nosotros.

El padre lo miró a su hijo sabiendo que había algo de razón en sus palabras, la nostalgia se le mezclaba con orgullo.