2,99 €

Mehr erfahren.

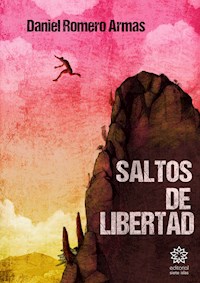

- Herausgeber: Editorial Siete Islas

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

· Novela de aventuras ambientada en la conquista de Tenerife (Islas Canarias) · La vida del soldado Diego Pacheco de Mendoza y Zúñiga cambia para siempre cuando es apresado por los guanches y descubre que todo lo que pensaba sobre ellos no es real. ¿Y si los enemigos de la Corona no son salvajes? ¿Y si tienen normas, dioses y costumbres? ¿Es necesario esclavizarlos y quitarles sus tierras? Un soldado en una guerra que no es capaz de comprender. ¿Está luchando en el bando correcto? Atrévete a vivir esta aventura que te hará ver la Conquista de Tenerife con una mirada distinta a la que te habían mostrado hasta ahora. Atrévete a convivir con el Mencey Bencomo, su hermano Tinguaro, Fernando Guanarteme, la princesa Dácil y otros personajes históricos que se cruzan en estas páginas haciendo de esta novela una lectura imprescindible. HASTAG: #Saltosdelibertad

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

© Título: Saltos de libertad.

© Daniel Romero.

ISBN: 978-84-947296-9-0

Depósito Legal: GC 646-2017

Primera edición: Octubre 2017

Edición: Editorial siete islas www.editorialsieteislas.com

Correcciones y estilo: Laura Ruiz Medina

Ilustración portada: Nareme Melián

Maquetación: David Márquez

Visita nuestro blog: www.blogeditorialsieteislas.com y nuestro canal de Youtube

Si quiere recibir información sobre nuestras novedades envíe un correo electrónico a la dirección: [email protected]

Y recuerde que puede encontrarnos en las redes sociales donde estaremos encantados de leer vuestros comentarios.

#saltosdelibertad #editorialsieteislas

Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin la autorización previa por escrito del editor. Todos los derechos están reservados.

Para Fátima,

la guanche que me enseñó

lo que significa la libertad.

Prólogo

El cielo nocturno lucía despejado, sin rastro alguno de nubes, conformando un manto negro salpicado por infinidad de brillantes estrellas. La luna llena proyectaba una luz mortecina sobre el valle de Taoro1 haciendo visible la imponente silueta del ancestral Echeyde2, que se adueñaba por completo del paisaje. Junto a un reconfortante fuego situado en la entrada de su cueva, Naga y Aray contemplaban los juegos de sus dos hijos a pocos metros de distancia.

—Tabor dice que no tardarán en venir —dijo la joven de repente—. Y que esta vez intentarán quedarse con nuestra tierra.

Aray le dedicó una cálida sonrisa y la apretó contra su pecho con cariño.

—¿Crees que es verdad? —continuó ella—. ¿Vendrán aquí?

—Algún día —contestó sin perder la sonrisa—. Pero no está bien preocuparse por lo que no se puede cambiar. Intenta no pensar en ello.

—Pues no puedo hacerlo. Mi cabeza no para de preguntarse qué querrán y para qué vienen. Han visto muchos de esos barcos juntos en las últimas semanas. Más que nunca. Ni los más viejos recuerdan algo así.

—Hace muchos años que llegan hasta nuestras costas, Naga, y siempre han venido en paz. Puede que tengan miedo de la malvada ira de Echeyde o que sean un pueblo pacífico. Lo único cierto es que no sabemos nada. En cualquier caso, Achamán3 nos protegerá.

—¿De qué nos protegerá? —la voz infantil de Nuhazet interrumpió la conversación de sus padres.

Aray contempló a su hijo. Tenía sólo ocho años, pero había crecido muy rápido y parecía mayor: era moreno de piel, ágil y fuerte como su padre y tenía el pelo rubio, los ojos de color verde y los labios gruesos como su madre. Detrás de él estaba su hermana Daura, de apenas cinco años, mirando expectante con sus despiertos ojos azules.

—De todo —respondió Aray levantándose de la piedra en la que estaba sentado—.

Achamán nos protege de todo lo malo y mantiene a Guayota4 encerrado para siempre dentro de Echeyde.

—Cuéntanos cómo lo encerró, padre.

—Sí, cuéntalo de nuevo —coreó Daura.

—¿Otra vez? Ya os sabéis toda historia.

—Sí, otra vez, por favor. Cuéntanosla otra vez.

—Está bien —concedió Aray—. Pero ya es hora de dormir. Os lo contaré sólo cuando estéis acostados.

Los dos niños echaron a correr hacia el interior de la pequeña cueva, situada a pocos metros del lugar en el que estaban reunidos. La luz de la luna llena iluminaba lo suficiente y no prendieron la pequeña lámpara de barro que tenían a sus pies. Aray y Naga sortearon el pequeño muro protector y siguieron a sus hijos hasta el interior de la caverna. Cuando entraron, los niños ya estaban acostados y tapados con las pieles. El joven matrimonio se sentó cerca de las improvisadas camas y Aray relató una vez más la historia de sus dioses.

—Cuentan que dentro de Echeyde, en la oscuridad más profunda, vivía Guayota, un ser despreciable que siempre buscaba la forma de hacerles mal a los hombres. Un día, en esa búsqueda insaciable de crueldad, Guayota consiguió engañar a Magec5 y le encerró en su casa, dentro de Echeyde. Desde ese momento, el sol dejó de brillar y todas las cosechas de la tierra comenzaron a morir.

—¿Todas? —preguntó Daura sin abrir los ojos.

—Todas y cada una —respondió Aray con una sonrisa—, pues necesitan la fuerza del sol para poder crecer. Desesperados, los hombres le rezaron sin descanso a Achamán para que les ayudara. Como siempre, él respondió a la petición del pueblo y se enfrentó a Guayota en una lucha terrible. El dios malvado gritaba de rabia y sus poderosos rugidos se escuchaban incluso en Ezeró6. Al final, el bien consiguió vencer al mal.

Achamán derrotó a Guayota y liberó a Magec de su prisión, por lo que el sol volvió a brillar en lo más alto. Después, como castigo por sus actos, Achamán encerró a Guayota dentro de su propia casa y la taponó de tal forma que nunca más pudiera volver a salir de ella. Cada cierto tiempo, cuando reúne las fuerzas suficientes, Guayota intenta escapar de su condena. Sus rugidos ensordecedores se escuchan en todo Achined7.

Echeyde tiembla y en ocasiones expulsa las ardientes lágrimas del malvado, que corren por la ladera quemándolo todo a su paso. Por eso nosotros encendemos hogueras cerca de las playas, para que Guayota crea que aún sigue en su infernal morada y pase de largo buscando la salida.

Aray hizo una pausa y comprobó con agrado que ambos pequeños respiraban ya con tranquilidad, dormidos. Se reconfortó admirando sus rostros durante algunos segundos, los arropó y luego siguió hablando mientras miraba a su mujer.

—Por eso todos los hombres y mujeres deben vivir tranquilos. Porque saben que incluso si Guayota, que es el mal más horrible que se puede imaginar, consiguiese al fin salir de su prisión y no pasase de largo por nuestra tierra, Achamán volvería una vez más para protegerles.

Naga sonrió con timidez al escuchar las palabras de su marido y se abrazó a él con fuerza.

—Espero que Achamán te oiga —murmuró.

Un rato después, ambos se acostaron cerca de los niños. Aray tardó poco tiempo en quedarse dormido, mientras que a Naga le costó conciliar el sueño. De cualquier modo, desde la oscuridad de la cueva y bajo las pieles que los cubrían, era imposible que alcanzaran a ver la pequeña luz que florecía en el horizonte y las blancas velas del grupo de carabelas que se acercaban empujadas por el viento.

1 Nombre guanche que recibía la región compuesta por los actuales municipios de Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos, La Victoria de Acentejo, La Matanza de Acentejo y Santa Úrsula, en la isla de Tenerife.

2 Nombre guanche para el Teide.

3 Dios supremo en la mitología guanche.

4 Dios del mal en la mitología guanche.

5 Dios del sol en la mitología guanche.

6 Nombre guanche para la isla de El Hierro.

7 Nombre guanche para la isla de Tenerife.

1

Sobre la cubierta de la carabela Isabel I, el joven soldado Diego charlaba de forma animada con dos compañeros.

—¡Te digo que es cierto! —exclamó Juan de Cárdenas, un hombre rudo de casi cincuenta años que lucía un poblado bigote—. Van por ahí desnudos, saltando de piedra en piedra. ¡Y comen perros!

—¡Salvajes! —apostilló Diego—. Son sólo salvajes. No tienen normas, ni creen en Dios alguno. No merecen disfrutar de la tierra en la que habitan.

—Tiene razón, mi compadre. ¿Habéis visto a los que estaban atados en el puerto? ¿Y a los que llevamos en la bodega? Ni siquiera saben hablar. Y ya no digamos leer y escribir —rió en voz alta—. Seguro que no han visto un papel en su vida.

—La mitad de los soldados no sabe leer ni escribir —intervino Hernán, el sacerdote que los acompañaba—. Y tan seguro como que respiro, que otros tantos no creen en Dios.

—¿Osas compararnos con esos salvajes? —preguntó Juan alzando la voz—. Tú no estuviste el año pasado en Santa Cruz de La Palma. No viste cómo intentaban apalear por la espalda a nuestros valerosos hombres. No viste cómo los esclavos que llevábamos desde el Real de Las Palmas mataban a los de su propia raza sin ninguna clase de miramiento.

—¿Acaso tú no mataste a ninguno de ellos por la espalda? ¿No estuviste presente en la guerra de Granada acuchillando por igual a moros y a esclavos andaluces? ¿Y tú, Diego? Tú tampoco estuviste en La Palma, pero eres un soldado de sus majestades Isabel y Fernando. ¿No matarías incluso a tus vecinos si te lo ordenasen? ¿Qué os hace mejores que ellos? Todos los hombres son iguales ante el Señor.

—¡Esto es intolerable! —Diego desenvainó su espada y la alzó frente al sacerdote—. Nadie va a compararme con esos salvajescome—perros. Y menos un cura que...

—¡Basta! —una poderosa voz resonó por toda la cubierta.

Los tres hombres miraron a su espalda y vieron cómo el Adelantado Alonso Luis Fernández de Lugo se acercaba con el gesto serio. Era alto y fuerte, moreno, con una gran barba; tenía los ojos pequeños y oscuros, cejas algo curvas y unos labios demasiado finos. Llevaba puesta una túnica corta de color rojo bajo la cual se apreciaban unas calzas negras a juego con el jubón que asomaba apenas por el cuello.

—¿Qué afrenta es esta? —preguntó alzando la voz a escasa distancia de los tres hombres—. No permitiré ninguna barbarie en mi carabela. ¡Exijo una explicación!

—El sacerdote, mi señor —habló Diego—, que pretende comparar a nuestros soldados con esos salvajes.

—¿Es eso cierto, padre Hernán?

—No, don Alonso. No es verdad. No comparo a los habitantes de estas islas con los soldados. Los comparo con todos los hombres de buena voluntad que viven al amparo de nuestro Señor Jesús. Decidme, caballero, ¿acaso no vela Dios por el destino de todos los mortales? —el sacerdote sonrió con malicia antes de continuar—. Porque tales son las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia.

El Adelantado, consciente de la trampa dialéctica del sacerdote, meditó unos segundos antes de responder.

—Así es, Padre. Tales son las normas de la Iglesia. Tan cierto como que estamos surcando el mar en este momento. Sin embargo, no todos los hombres son iguales ante sus grandezas Isabel y Fernando. No al menos hasta que les hayan jurado obediencia. Y me permito recordarle que también nosotros les debemos sumisión. Estamos aquí para cumplir la voluntad de Sus Majestades, que no es otra que incorporar estas condenadas islas a la Corona.

—Y a sus habitantes —apostilló el cura.

—Cierto. Yo combatí en Gran Canaria, sacerdote. Y en Santa Cruz de La Palma. En todos esos sitios les ofrecimos a los nativos la misericordia de los Reyes: ropas, comida, cultura... un futuro mejor del que les espera saltando desnudos entre las piedras. Tan sólo debían aceptar la soberanía de Sus Majestades y amar a nuestro Señor. Y sin embargo, rechazaron nuestra ayuda. ¡Rechazaron a Dios! —alzó el tono.

—Pero Dios nunca los ha rechazado a ellos. Yo sólo defendía que todos somos iguales ante el Señor misericordioso.

—Padre, he visto morir a nuestros jóvenes soldados, amantes del Señor, a manos de esos bárbaros ateos que rechazan nuestra ayuda. He escuchado sus gritos y he sido salpicado por su sangre. Me alegra saber que considera usted que todos somos iguales ante Dios, porque juro que si vuelvo a escuchar una sola palabra en defensa de los salvajes, me aseguraré de que sufra usted el mismo destino que ellos.

—Sí, mi señor.

El sacerdote tragó saliva en un gesto involuntario y bajó la cabeza atemorizado por la amenaza del Adelantado. Hizo una corta reverencia y se alejó por la cubierta.

—Guarda esa espada, Diego —le dijo al joven soldado—. Y que sea la última vez que sale de su vaina en una de mis naves para amenazar a un castellano. Aquí sólo yo impongo leyes y castigos.

—Pido disculpas, mi señor. Me pudo la rabia.

—Resérvala para la batalla que nos espera, soldado. Porque tampoco aquí encontraremos la aceptación de los salvajes isleños. Mientras, evita hablar con el padre Hernán, pues está aquí por expreso deseo de Sus Majestades y un sacerdote jamás compartirá la visión de la vida que tienen los hombres de armas.

—Así lo haré, don Alonso.

—Iguales ante Dios o no, lo cierto es que sólo son salvajes; bárbaros capaces de cometer atrocidades con sus semejantes. Haced oídos sordos a la curia y no dudéis en la batalla, mis valientes —puso sus manos sobre los hombros de los dos soldados—, pues la muerte es un final bondadoso para los inhumanos nativos de estas islas. Y ahora retiraos. Mañana a estas horas pondremos los pies en tierra firme.

2

En el valle de Taoro, Aray, ataviado con su tamarco8 corto, vigilaba al mismo tiempo a sus hijos y al rebaño de ovejas que pastaban en libertad en la vasta extensión de hierba verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Su perro, Afur, se encargaba de controlar al ganado, evitando que los animales se alejaran más de lo habitual. Nuhazet y Daura intentaban jugar con el atigrado can lanzándole un pequeño palo de madera que Afur se limitaba a mirar sin moverse un ápice, imperturbable y atento a las ovejas que le rodeaban.

—¡Corre! —le gritaba Nuhazet—. ¡Coge el palo!

A modo de respuesta improvisada, Daura corrió ella misma a por el madero y Aray no puedo evitar soltar una larga carcajada.

—¡Tú no! —le dijo Nuhazet a su hermana cuando regresó—. Se lo digo a Afur. Serás tonta...

—¡Tonto tú!

—¡Niños! —Aray decidió que había llegado el momento de ejercer de padre—. Afur está trabajando; no va a recoger ese palo. Dejadlo tranquilo. Hay momentos para trabajar y otros para divertirse. Y él lo sabe, así que vosotros también deberíais aprenderlo. Y Nuhazet, pídele perdón a tu hermana. Recuerda lo que digo siempre: la familia es lo más importante. No debéis pelearos.

—Lo siento, Daura. ¿Me perdonas?

—Bueno —respondió la niña—. Pero ahora irás tú a buscar el palo.

Aray volvió a reír con ganas, divertido con la ocurrencia de su hija. Los pequeños se alejaron un poco de su padre y siguieron con sus juegos. El madero volaba de un lado a otro mientras ellos se turnaban para recogerlo. Aray levantó su rostro moreno hacia el sol sintiendo el calor en su cuerpo. Su pelo negro, lacio y largo hasta los hombros, comenzó a ondear al levantarse una leve brisa. Allí, sentado sobre una gran piedra, disfrutando del clima y del impresionante paisaje, el guanche se sentía libre, vivo y en completa armonía con la naturaleza que le rodeaba.

—¡Aray! —se escuchó una voz de hombre a lo lejos que le sacó de sus pensamientos.

Afur desvió su fiera mirada del rebaño por primera vez, atento ante la posibilidad de desempañar un papel más importante que el de cuidador de ovejas. Con lentitud dio unos pasos hacia su dueño y escrutó el valle en busca de origen de la voz. Sólo cuando vio aparecer a Bentidao a la carrera, retornó tranquilo a su labor de vigilancia del ganado.

—¡Aray! —Bentidao llegó rojo por la carrera e intentando tomar aire—. Tienes que... te llama...

—Calma, amigo. Respira, siéntate y explícamelo todo con tranquilidad.

—Te necesitan —dijo entre dos grandes bocanadas—. Requieren tu presencia en el pueblo de inmediato.

—¿Ahora? Las ovejas no han terminado de comer.

—Sí, tiene que ser ahora mismo. Todos están esperándote. Yo puedo quedarme con los animales.

—¿Están esperándome? —preguntó extrañado—. ¿Qué ocurre Bentidao?

—Ha llegado un mensajero desde Anaga. Parece que unos barcos se dirigen hacia la costa y están muy cerca. Bencomo ha convocado un tagoror9.

Aray permaneció unos segundos en silencio, analizando las palabras de Bentidao. Un tagoror tan rápido y sin previo aviso no podía ser para nada bueno. Notó cómo una manifiesta incertidumbre crecía en su interior. Un miedo a lo desconocido que no podía evitar.

—¡Nuhazet! ¡Daura! —llamó a sus hijos—. ¡Nos vamos!

El sorprendente tono autoritario de su padre hizo que los pequeños no protestaran por la prematura marcha. Acariciaron a modo de despedida el lomo de Afur y corrieron a reunirse con su progenitor.

—Me encargaré de llevarte las ovejas de vuelta.

—Gracias, te veré más tarde. Niños, vamos a hacer un poco de ejercicio.

Sin decir una palabra más, Aray echó a correr por la ladera seguido por sus hijos. Iba mirando hacia atrás cada poco tiempo y adecuando el paso a la velocidad de los pequeños para no dejarlos atrás. Sortearon varias piedras en su escalada, girando el cuerpo a un lado y a otro para esquivarlas. Al llegar a una pequeña brecha en el terreno, los tres saltaron con agilidad el obstáculo sin el más mínimo problema. A pesar de la urgencia de la marcha y la incertidumbre que Aray sentía, no pudo evitar sonreír complacido al comprobar la habilidad de sus descendientes, preparados desde la más tierna infancia para moverse con soltura y naturalidad por Achined. No mucho tiempo más tarde llegaron al pueblo. Naga estaba esperando en la entrada de la cueva, con el gesto preocupado. No hubo necesidad de intercambiar palabras; bastó la mirada de mutua comprensión entre el matrimonio.

—Quedaos con vuestra madre, hijos. Yo tengo cosas que hacer.

Aray esperó unos segundos hasta comprobar que los niños llegaban hasta la cueva y luego siguió su carrera hacia el tagoror. Le llevó apenas unos minutos y cuando llegó, no pudo evitar una expresión de sorpresa. De los diez asientos existentes en el círculo del tagoror, formados por piedras planas, sólo cuatro de ellos estaban ocupados.

Derque, el guadameñe10 del pueblo; Tinguaro y Bentor, hermano e hijo del Mencey11, y por último, el propio Quevehi12 Bencomo, líder del Menceyato de Taoro y “primero entre iguales” entre todos los Menceyes, ocupando el sitio de honor colocado bajo la sombra de un gran drago.

—Amigo —Bencomo se levantó para recibir al recién llegado—. Disculpa que te haya hecho venir tan rápido. Espero no haberte causado ningún inconveniente.

Aray contempló a su Mencey y se sorprendió una vez más por la fuerza que desprendía su imagen. Bencomo tenía casi setenta años, pero su aspecto físico podía ser envidiado por muchos jóvenes. Era muy alto, pasando apenas los dos metros de estatura; aún conservaba su pelo y una poblada barba sin una sola cana, de un negro insondable; era de hombros fuertes y espalda ancha, duro y curtido por una vida llena de dificultades. Tenía los labios gruesos y una amplia boca tras la que asomaba una dentadura en perfectas condiciones y su mirada, poderosa y cautivadora al mismo tiempo, era capaz de paralizar a un hombre a varios metros de distancia. El único rasgo que discernía su edad eran las arrugas que surcaban su piel, rastros inequívocos de los inviernos transcurridos desde su nacimiento.

—Siempre estoy a su disposición, señor.

—Toma asiento, Aray. Tenemos asuntos urgentes que atender.

El joven saludó a los otros tres asistentes, parándose a abrazar con afecto a Bentor, con el que había compartido mucho tiempo en común.

—Se acercan tiempos inciertos —comenzó el Mencey—. Ha llegado un enviado de Anaga con noticias. Varios barcos se aproximan a la costa. Son muchos y vienen hacia aquí. No hay error posible. Mañana o pasado mañana como muy tarde, los visitantes pondrán sus pies en nuestra arena.

—¿Sabemos quiénes son? —preguntó Bentor—. ¿Qué intenciones tienen?

—Nadie lo sabe con certeza. Las ocupantes de los barcos siempre han arribado a

Achined con fines pacíficos, aunque nunca en tal cantidad. Hemos tratado con ellos y colaborado en algunos asuntos como hermanos. Sin embargo, desde Anaga insisten en que en ocasiones han visto pequeñas naves en sus tierras y que, justo en ese mismo tiempo, algunos de los nuestros desaparecieron sin dejar rastro. Corren rumores en los otros Menceyatos. Hablan de ropas impenetrables a las piedras, de fuego que sale de sus manos, de afilados palos de extraño brillo que atraviesan la piel como si fuera una hoja de palmera...

—¡Eso es imposible! —protestó Tinguaro.

—Imposible o no, debemos de estar preparados. Si los rumores son ciertos, si un pequeño barco es capaz de llevarse a algunos de nuestros hombres, tantos podrían llevarnos a todos en caso de venir dispuestos a pelear. Debemos decidir qué haremos.

—Irnos con ellos —contestó Derque—. Si cuentan con esos poderes, nada podremos hacer para defendernos. ¿Qué haremos si nos atacan?

La pregunta del guadameñe fue acogida con un breve silencio que señalaba el temor oculto de todos los presentes.

—¡Resistir! —gritó Bencomo al cabo de unos segundos—. ¡Nada ni nadie someterá a mi pueblo! No sin pelear. En cualquier caso —bajó el volumen de su voz—, no tiene sentido preocuparnos antes de que suceda lo queAchamán haya dispuesto.

—¿Nos limitaremos a esperar a ver qué pasa? —preguntó Bentor, con un leve tono de indignación.

—No. Sólo he dicho que no debemos preocuparnos, pero sí nos prepararemos. Bentor, envía a un hombre a cada uno de los Menceyatos, que se avise que Bencomo convoca un tagoror con todos los Menceyes aquí en Taoro en diez días, con la primera luz del sol. Derque, que algunos pastores se encarguen de alejar a todos los rebaños hasta la cumbre de Echeyde y los mantengan allí hasta nuevo aviso. Tinguaro, manda a alguien a Anaga y que nos avise de cuándo llegan los barcos. Doy por terminado este tagoror.

—¿Y yo, mi señor? —Aray no había dicho nada en todo eltagorory se había limitado a escuchar.

—Tú, joven amigo, quédate aquí, pues tengo algo importante que encargarte. Cuando Tinguaro, Derque y Bentor se hubieron marchado, Bencomo se acercó a Aray. El rostro surcado de arrugas del Mencey parecía más cansado que nunca y sus ojos, siempre vigorosos, presentaban una tristeza inusitada.

—Señor —habló Aray—, ¿qué puedo hacer por mi pueblo?

—Amigo, siempre he confiado en tu buen consejo en labores propias de la guerra y no voy a cambiar esa costumbre, pues no dudes que esta vez nuestros visitantes no vienen en son de paz. La única razón para venir con tantas naves es desplazar un ejército. Y aunque tu corazón se niegue a creerlo, tu mente sabe que estoy en lo cierto.

Aray guardó silencio y miró al Mencey a los ojos. Sabía que el razonamiento de Bencomo era innegable pero, como bien decía, no quería aceptarlo.

—¿Qué debo hacer?

—Debes preparar a nuestros guerreros, Aray. Da instrucciones para que se construyan lanzas, palos y cortantes lascas de la negra piedra. ¡Recuérdale a nuestros hombres cómo un guanche pelea por su tierra!

—Así lo haré, señor. ¿Algo más?

—Sí. Envía a tu mujer y a tus hijos junto a los rebaños, cerca de Echeyde. Estarán más seguros allí.

—Mi familia permanecerá a mi lado, Quevehi —el tono de voz de Aray no daba lugar a respuesta—, como lo harán las familias de todos nuestros guerreros.

Bencomo miró al joven y no pudo reprimir una sonrisa de satisfacción. Le puso una mano en el hombro y lo apretó con afecto. Después, sin mediar una palabra más, se dio la vuelta y se marchó en dirección a su cueva.

8 Vestido rústico de piel que usaban los guanches.

9 Palabra guanche para designar un Consejo donde se tomaban las decisiones más importantes del pueblo. Y el lugar en el que se celebran.

10 Sacerdote de los guanches.

11 Rey. Líder de cada una de las regiones de la isla de Tenerife en la época guanche.

12 Nombre guanche para Majestad.

3

Apenas había empezado la tarde cuando la carabela Isabel I, en cabeza de una formación de naves, echó sus anclas a pocas decenas de metros de la costa de Achined. Sobre la cubierta varios marineros gritaban órdenes para atar todas las velas y botar al mar las barcas con las que contaban. Pocos minutos después, las pequeñas embarcaciones arribaron a la playa de Añazo13 y el Adelantado Alonso Fernández de Lugo fue el primer hombre que puso sus pies sobre la arena. Un buen rato después, con la aproximación del resto de barcos, eran caballos y cientos de personas (entre soldados y esclavos canarios) los que pisaban el dorado suelo.

Mientras las barcas iban y venían con el material necesario desde los navíos, el Adelantado se reunía con sus Comandantes en un rincón de la playa.

—Muy bien, caballeros. En primer lugar, vamos a reconstruir el fortín situado al norte de esta posición —señaló en dirección a unas ruinas apenas visibles desde la playa—. Que los esclavos se pongan a ello; no conviene cansar a los soldados.

—Sí, señor.

—Pedro, envía emisarios a estos lugares —el Adelantado sacó un tosco mapa y punteó cuatro localidades diferentes con un cuchillo—. Que a cada uno de estos sitios vayan un par de soldados acompañados de uno de los nativos.

—¿Con qué mensaje, don Alonso?

—Que ya he llegado a esta isla y espero que, por su bien, cumplan con su palabra. Decidles a los hombres que deben volver prestos con la respuesta, pues no nos moveremos de aquí hasta haberla obtenido.

—A sus órdenes.

Los hombres reunidos en torno al Adelantado retornaron a sus obligaciones. Alonso Fernández de Lugo caminó un rato por la arena de la playa, observando todo cuanto tenía alrededor y los movimientos de sus tropas. Un rato después, cuando ya transportaban los utensilios hasta el desvencijado fortín, se acercó caminando con tranquilidad a uno de sus hombres: Diego Pacheco de Mendoza y Zúñiga, soldado por imposición paterna y, por lo que él sabía, poco versado en la batalla. Observó al muchacho mientras lo alcanzaba: era joven, con poco más de la veintena a sus espaldas, alto, casi al mismo nivel de su metro ochenta y cinco, pero muy flaco y desdibujado; tenía el pelo moreno, corto, y la tez pálida, un incipiente bigote que no terminaba de aflorar y los ojos grandes, negros y expresivos. A decir verdad, el joven tenía aspecto de estar enfermo.

—Diego —le dijo al llegar a su altura—, tengo una misión especial para ti.

—Dígame, don Alonso.

—Dicen los hombres que eres rápido como un caballo andaluz y hábil con el hierro en la mano. ¿Es eso cierto, muchacho?

—Así es.

—Entonces tienes lo necesario para convertirte en un buen explorador. Y como tal, vas a servir a la Corona española.

—¿Explorador, mi señor? ¡Yo soy un soldado!

—¡Un soldado a mis órdenes! —corrigió el Adelantado—. Y como explorador te necesito. Mira aquí, Diego.

Alonso Fernández sacó de nuevo el arrugado mapa y trazó una línea imaginaria con su dedo hacia el Noroeste.

—Aquí levantaremos el Real y lo prepararemos para tener una entrevista con los líderes de estos salvajes. Necesito que te llegues hasta allí; no quiero sorpresas por el camino. Tienes que informar de cuanto veas en tu ronda: isleños, paisaje, posibles emboscadas... cualquier cosa relevante para la batalla.

—Haré lo que ordene, don Alonso. Pero preferiría quedarme aquí y prepararme para la lucha. He venido a instancias de mi padre para ganar respeto y un nombre en la Corona. Quiero exterminar a esos bárbaros y ganar estas tierras para Sus Majestades.

—Diego —el Adelantado adoptó un tono cómplice—, tengo confianza en ti. Tu padre y yo somos viejos conocidos. Créeme, no existe mayor gloria que la de ser explorador: penetrar en soledad en territorio enemigo, en terreno desconocido, obteniendo la información necesaria para la victoria de tu ejército y quién sabe si enfrentándote a los crueles nativos que encontraras al otro lado.

El rostro del joven Diego Pacheco comenzó a cambiar, pasando de la incertidumbre a la convicción en apenas unos segundos.

—Termina la labor encomendada raudo y veloz —siguió el Adelantado—, y yo me encargaré de colocarte como es debido en Castilla. Y llévate a uno de los jóvenes esclavos que usamos de traductores. Podría ser de ayuda si te cruzas con esos desgraciados.

—Sí, señor. Tomaré mis armas y partiré de inmediato.

—Así me gusta, soldado. Eres todo un ejemplo para este ejército.

Diego se despidió con un saludo militar y corrió por la arena de la playa hacia el lugar en donde guardaban las armas. Alonso Fernández de Lugo permaneció impasible, observando al joven con una macabra sonrisa en el rostro. Una extraña mezcla de sentimientos se agolpaba en su interior. Se sentía satisfecho por los honores y la riqueza que estaba próximo a alcanzar; inquieto por las inevitables batallas que se sucederían y feliz porque con un poco de suerte habría conseguido librarse del hijo y posible espía de su viejo rival castellano.

13 Actual Santa Cruz de Tenerife.

4

Mobad estaba sentado sobre una piedra, oculto tras varias enormes palmeras y observando todo cuanto ocurría en la playa de Añazo desde una distancia segura. No comprendía casi nada de lo que veía, pero intentaba recordarlo todo para cumplir con su obligación: muchos hombres con extrañas vestimentas, el lugar al que se dirigían, enormes perros de morro alargado, instrumentos desconocidos... todo estaba quedando grabado en su cabeza. Incluso, las figuras de un hombre y un adolescente que se atrevían a adentrarse en su territorio.

En el poblado central de Taoro, hombres y mujeres trabajaban sin descanso en la preparación de armas para un posible enfrentamiento. La base principal eran las piedras de obsidiana, golpeadas con rocas porosas para desgastarlas y sacar su filo. Luego, esas mismas lascas de piedra negra, eran usadas para sacar punta a los banots14 que luego se endurecerían con fuego. Aray supervisaba la creación de todo, paseando entre sus vecinos. Un rato después, dejó al cargo de todo a las mujeres y se alejó con un nutrido grupo de hombres a una distancia considerable del pueblo. Todos estaban entre los quince y los veinticinco años, los más fuertes y sanos con los que podía contar.

—Amigos —empezó Aray—, sé que os desconciertan nuestros preparativos. Puedo ver la preocupación por vuestras familias en vuestros ojos. Todos deseamos la paz. Seguir viviendo tranquilos. Pero no voy a engañaros: nadie sabe qué pasará. Si esos hombres vienen de manera pacífica, uniremos lazos con ellos. Pero si pretenden echarnos, os prometo que no vamos a entregar estas tierras sin pelear.

Un silencio sepulcral, sólo roto por murmullos esporádicos, dominaba el ambiente. Los rostros de los guanches denotaban una manifiesta inquietud.

—Debemos estar preparados y ponernos en lo peor. No sabemos cuántos son ni de qué armas disponen... pero sabemos dónde se producirán las batallas. Será aquí, en nuestra tierra. Y nadie la conoce mejor que nosotros. Si nos vemos obligados a luchar y queremos la victoria, debemos obligarlos a pelear donde nosotros queramos. Esa es nuestra mejor arma.

—¿Cómo haremos eso? —preguntó uno de los hombres.

—Ya encontraremos la forma, Tahod. Ahora me preocupa más el tiempo que llevamos sin ejercitar nuestras habilidades. Formad grupos de cinco.

Durante la hora siguiente, Aray se encargó de que los hombres practicaran el lanzamiento de piedras, algo que aprendían desde pequeños, pero que habían usado en contadas ocasiones. Les siguieron ejercicios con los rudimentarios banots que el improvisado maestro se encargó de coordinar. Explicó la mejor forma de arrojarlo y cómo usarlo para defenderse. Demostró cómo se esquivaban los objetos arrojadizos, la manera de posicionarse con los músculos flexionados y señaló las partes del cuerpo de su enemigo a las que tenían que apuntar. Cuando terminó las clases, el sol se estaba ocultando y todos los hombres estaban extenuados.

—Descansad bien esta noche —le dijo a los hombres—. Mañana continuaremos. Cuando se disponía a marcharse hacia el poblado, escuchó un ruido extraño a sus espaldas, tan ínfimo que habría pasado desapercibido para cualquiera que no estuviera acostumbrado a los sonidos de la tierra. Por instinto, agarró una de las lanzas y fijó su mirada en los cercanos árboles que rodeaban el lugar que ocupaban los guanches. Al instante observó cómo se movían algunas hojas bajas y levantó su mano para que los hombres guardaran silencio. Segundos después, Mobad surgió caminando con tranquilidad de entre el verdor con una larga sonrisa en la cara y Aray suspiró aliviado junto al resto de hombres.

—Maestro —le dijo con ironía cuando llegó—, la expresión de tu cara ha sido digna de verse. Tan serio, con el arma en la mano y preparado para el enfrentamiento. Los quince minutos que llevo mirando han valido la pena.

—Has estado a punto de llevarte un banot clavado de recuerdo —contestó Aray con gesto divertido.

—No lo dudo. Acompáñame —Mobad cambió su expresión alegre en una décima de segundo—. Traigo noticias para Tinguaro.

Los dos hombres caminaron en dirección al poblado, mientras el resto de guerreros recogía el pertrecho usado en el entrenamiento. Avanzaron en silencio, sumidos en diferentes pensamientos que tenían un denominador común: los visitantes. Un miedo generalizado a lo desconocido flotaba en el ambiente y era respirado por todos y cada uno de los habitantes de Taoro. Poco después, llegaron a la entrada de la cueva de Tinguaro, situada en el borde de un acantilado. Encontraron al príncipe sentado en una roca, hablando con su esposa Guajara. Aray contempló la figura del hermano del Mencey y le sorprendió de nuevo el gran parecido físico existente entre ellos. Era innegable que la misma sangre corría por sus venas. Tinguaro era apenas unos centímetros más bajo que Bencomo, también fuerte, moreno y de pelo y barba de color negro. Además, a pesar de ser casi doce años más viejo presentaba las mismas arrugas que el Mencey, lo que acrecentaba su parecido. Nadie de entre toda la comunidad de Taoro había vivido tantos inviernos como los dos hermanos, hecho que producía gran admiración de todo el pueblo.

—¡Mobad! —Tinguaro se levantó para acercarse a los dos hombres en cuanto los vio aparecer—. ¿Qué has visto?

—Ya han llegado, mi señor.