7,99 €

Mehr erfahren.

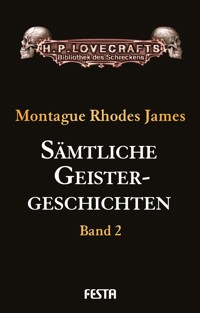

- Herausgeber: Festa Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: H. P. Lovecrafts Bibliothek des Schreckens

- Sprache: Deutsch

Alle unheimlichen Erzählungen des englischen Meisters. Illustriert von Les Edwards. H. P. Lovecraft: »M. R. James ist einer der absolut besten Autoren des Unheimlichen … Mit einer geradezu diabolischen Macht beschwört er das Grauen aus dem Alltag herauf.« Neil Gaiman: »James schrieb die besten Geistergeschichten. Keiner hat ihn je erreicht.« Ruth Rendell: »Für mich war M. R. James ein Genie.« Christopher Lee: »Seine Geistergeschichten werden wohl niemals übertroffen.« Stephen Jones hat diese Ausgabe in 2 Bänden zusammengestellt und ein ausführliches Nachwort hinzugefügt. Inhalt Band 2: Einige Bemerkungen zu Gespenstergeschichten Zwei Ärzte Die ungewöhnlichen Gebetbücher Fünf Flakons Das Puppenhaus Landnahme Mittsommernacht auf Etons Spielfeldern Es war einmal ein Mann, der wohnte am Friedhof Blick von einem Hügel Eine Warnung für die Neugierigen Eine Abendunterhaltung Zwei Pfadfinder Ratten Das Experiment. Eine Gespenstergeschichte für den Silvesterabend Die Tücke des Objekts Eine Skizze Der Haarvogel und der Kuckuck Eine Nacht in der Universitätskapelle Die Hexe von Fenstanton John Humphreys Marcilly-Le-Hayer Das Bärenspiel Das Grabmal des Unterhaussprechers Lenthall Merfield House Nächtliches Leben Geschichten, die ich zu schreiben versucht habe Nachwort: »Das versteinerte Grinsen schauerlicher Bosheit«. Quellen

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 640

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Herausgegeben und mit einem Vorwort von Stephen Jones

Illustriert von Les Edwards

Aus dem Englischen von Usch Kiausch

Impressum

Die britische Originalausgabe

Curious Warnings. The Great Ghost Stories of M. R. James

erschien 2012 im Verlag Jo Fletcher Books.

Für diese deutsche Ausgabe

wurde das Buch in zwei Bände aufgeteilt.

Copyright © dieser Auswahl und des Zusatzmaterials 2012, 2016 by Stephen Jones

Deutsche Erstausgabe

Copyright © dieser Ausgabe 2016 by Festa Verlag, Leipzig

Alle Rechte vorbehalten

eISBN 978-3-86552-485-0

www.Festa-Verlag.de

Für

Rosemary Pardoe

David Rowlands

Steve Duffy

und

Nicholas Rhodes James,

weil sie sich immer noch für das Werk von

Montague Rhodes James einsetzen.

Besonderer Dank an meinen britischen Verleger Jo Fletcher, Val und Les Edwards, Nicola Budd, Lindsay Nash, Peter Gibbs, Colin Murray, Hugh Lamb, Neil Gaiman, Johnny Mains, Robert Lloyd Parry, Reggie Oliver, Jim Bryant, Simon Ball, Nicholas Rhodes James, Richard Dalby, Michael Cox und Rosemary Pardoe für ihre Hilfe und Unterstützung.

Inhalt

Einige Bemerkungen zu Gespenstergeschichten

Zwei Ärzte

Die ungewöhnlichen Gebetbücher

Fünf Flakons

Das Puppenhaus

Landnahme

Mittsommernacht auf Etons Spielfeldern

Es war einmal ein Mann, der wohnte am Friedhof

Blick von einem Hügel

Eine Warnung für die Neugierigen

Eine Abendunterhaltung

Zwei Pfadfinder

Ratten

Das Experiment – Eine Gespenstergeschichte für den Silvesterabend

Die Tücke des Objekts

Eine Skizze

Der Haarvogel und der Kuckuck

Eine Nacht in der Universitätskapelle

Die Hexe von Fenstanton

John Humphreys

Marcilly-Le-Hayer

Das Bärenspiel

Das Grabmal des Unterhaussprechers Lenthall

Merfield House

Nächtliches Leben

Geschichten, die ich zu schreiben versucht habe

»Das versteinerte Grinsen schauerlicher Bosheit«

Quellenverzeichnis

Einige Bemerkungen zu Gespenstergeschichten

Fast alle Gespenstergeschichten vergangener Zeiten behaupten, bemerkenswerte Ereignisse wahrheitsgetreu wiederzugeben. Von vornherein muss ich hier eines klarstellen: Mit solchen Geschichten – ob sie nun aus uralten Zeiten, aus dem Mittelalter oder der Neuzeit stammen – befasse ich mich hier nicht, und es geht mir auch nicht um angeblich authentische Aufzeichnungen aus unserer Zeit. Ich beschäftige mich mit einem bestimmten Literaturzweig erfundener Geschichten. Dieser Zweig ist im Vergleich zum ganzen Baum zwar nicht groß, hat in den vergangenen 30 Jahren jedoch erstaunlich viele Früchte hervorgebracht. Mein Sujet ist die zugegebenermaßen fiktive Gespenstergeschichte, und da das nun geklärt ist, kann ich fortfahren.

Im Jahre 1854 erzählte der englische Schriftsteller George Borrow seinen walisischen Zuhörern »im Wirtshaus Gutter Vawr, das in der Grafschaft Glamorgan liegt« etwas, das er als die »eindeutig beste Gespenstergeschichte der Welt« bezeichnete. Sie können diese Geschichte entweder auf Englisch in den Anmerkungen des Herausgebers Knapp zu Borrows Buch Wild Wales. Its People, Language and Scenery nachlesen oder auf Spanisch in einer gerade erschienenen, ausgezeichnet illustrierten Ausgabe von Lope de Vegas Las Aventuras der Pánfilo. Denn die Quelle der von Borrows erzählten Geschichte ist Vegas El Peregrino en so patria, veröffentlicht im Jahre 1604. Sie werden feststellen, dass es sich um ein bemerkenswert interessantes Beispiel einer zu Shakespeares Lebzeiten geschriebenen Geschichte handelt, die Angst und Schrecken erzeugt. Allerdings würde ich mich wundern, wenn Sie Borrows Einschätzung teilen. Es ist nämlich nichts anderes als ein Bericht über aufeinander folgende Albträume. Diese Albträume suchen einen Wanderer heim, der für eine Nacht Quartier in einem – wegen eines Spuks leer stehenden – »Hospital« nimmt. Scharenweise tauchen Gespenster auf und stellen Streiche mit dem Bett des Opfers an. Sie streiten um Spielkarten, bespritzen den Mann mit Wasser, werfen Fackeln durchs Zimmer. Schließlich stehlen sie seine Kleidung und verschwinden. Doch am nächsten Morgen liegen die Kleidungsstücke wieder dort, wo er sie vor dem Schlafengehen abgelegt hatte. Eigentlich sind diese Gespenster eher Kobolde.

Dennoch ist es eine Geschichte, die zu dem einzigen Zweck geschrieben wurde, beim Leser einen wohligen Schauer auszulösen; und das, glaube ich, ist das wahre Ziel einer Gespenstergeschichte.

Meines Wissens hat es fast 200 Jahre gedauert, bis sich jemand erneut an einer literarischen Gespenstergeschichte versuchte. Natürlich treten Gespenster auf der Theaterbühne auf, doch diese können wir hier nicht berücksichtigen. Eine gleichsam wissenschaftliche Durchleuchtung von Gespenstern führen in England Glanville, Beaumont und andere durch; aber diesen Geschichtensammlern geht es darum, Annahmen über das zukünftige Leben und die spirituelle Welt zu beweisen. Auf dem europäischen Festland verfasst etwa der Schweizer Johann Caspar Lavater, Pfarrer und Philosoph, erbauliche Traktate mit veranschaulichenden Beispielen darüber. Wenn sie wirklich das erzeugen, was unsere Vorfahren Vergnügen nannten (»Dr.« Samuel Johnson empfand selbst William Shakespeares Tragödie Coriolanus als »vergnüglich«), dann ist das nur ein Nebeneffekt. Horace Walpoles Schauerroman Das Schloss von Otranto aus dem Jahre 1764 mag – als Vorläufer – die Gespenstergeschichte als literarisches Genre mitbegründet haben, doch als Lesevergnügen kann man den Roman wohl leider nur im modernen Sinne des Wortes bezeichnen.

Als Nächstes sei Ann Radcliffe erwähnt, deren Geistererscheinungen zu den weit besseren dieser Gattung gehören. Doch mit ärgerlicher Zaghaftigkeit liefert sie die Erklärungen dafür gleich mit. Der britische Schriftsteller und Bühnenautor Matthew Gregory Lewis, wegen seines Romans The Monk auch »Monk Lewis« genannt, erzählt daselbst eine abstoßende, grausige Geschichte, die jedoch nicht beeindrucken kann. Doch er nahm auch bessere Dinge, als er selbst sie schaffen konnte, in die Hand. Unter seiner Schirmherrschaft veröffentlichte der spätere Sir Walter Scott seine ersten Versdichtungen. Tales of Terror and Wonder, herausgegeben von Lewis und anderen, enthalten nicht nur einige seiner Übersetzungen, sondern auch Scotts Dichtungen ›Glenfinlas‹ und ›Eve of St. John‹, die stets ihren Platz als hervorragende Gespenstergeschichten behaupten werden. Scott wählte dafür die Form von Balladen, die er liebte und sammelte – wir sollten nicht vergessen, dass die Ballade eine unmittelbare Vorläuferin der Gespenstergeschichte ist. Denken Sie zum Beispiel an die traditionellen Balladen ›Clerk Saunders‹, ›Young Benjie‹ und ›The Wife of Usher’s Well‹.

An dieser Stelle reizt es mich, mich ausführlich über die Tales of Wonder auszulassen, die dort, wo Monk Lewis selbst zur Feder greift, größtenteils höchst irrwitzig sind und mit Strophen wie dieser dahinholpern:

All present then uttered a terrified shout;

All turned with disgust from the scene.

The worms they crept in, and the worms they crept out,

And sported his eyes and his temples about,

While the spectre addressed Imogene.

Aber das würde zu weit führen.

Wollte ich ganz allgemein über grauenvolle Bücher schreiben, die unter anderem von übernatürlichen Erscheinungen handeln, müsste ich auch den Schauerroman Melmothder Wanderer (1812) des irischen Schriftstellers Charles Robert Maturin einbeziehen und zweifellos auch Nachahmungen davon, von denen ich nichts weiß. Doch Melmoth ist ein langer – entsetzlich langer – Roman, und wir müssen unser Augenmerk hier vor allem auf die kurze, in Prosa verfasste Gespenstergeschichte richten.

Scott mag nicht deren Schöpfer sein, aber ihm verdanken wir zwei inzwischen klassische Beispiele: ›Wandering Willie’s Tale‹ und ›The Tapestried Chamber‹ (deutsch ›Das Gobelin-Zimmer‹, neu übersetzt von Heiko Postma, Hannover 2011). Die letztere Geschichte ist, wie wir wissen, eine Episode innerhalb eines Romans. Jeder, der Romane der darauffolgenden Jahre durchforstet, wird feststellen, dass dort Geschichten dieser Art eingebaut sind (leider auch in den Romanen Die Pickwickier und Nicholas Nickleby von Charles Dickens). Manche davon mögen sogar so gut sein, dass sie den Nachdruck lohnen.

Doch der wirklich lohnende Jagdgrund, der geeignete Fundort für gespenstische Kurzgeschichten ist die jährlich oder periodisch herausgegebene Zeitschrift, die darauf abzielt, die ganze Familie zu unterhalten. Schnell nacheinander erschienen in den 1830er- und 1840er-Jahren zahlreiche solcher Magazine, von denen jedoch viele einen frühen Tod starben. Da ich mich selbst mit diesen Magazinen beschäftigt habe, beneide ich keinen Menschen, der sich voller Eifer daranmacht, die Archive daraufhin zu durchsuchen. Allerdings kann ich ihm guten Gewissens einen Mindestmaß an Erfolg versprechen. Bestimmt wird er dort Gespenstergeschichten finden, aber welcher Art? Das kann uns Charles Dickens verraten. In der Wochenzeitschrift, die Charles Dickens in den 1850er-Jahren unter dem Titel Household Words herausgab, findet man unter dem Stichwort ›Christmas Stories‹ und dem Titel ›A Christmas Tree‹ einen Beitrag, den ich für einen der besten dieser Art aus seiner Feder halte. Denn der große Dickens nutzt die Gelegenheit zu einem Schnelldurchlauf durch die Handlungsstränge der für seine Zeit typischen Gespenstergeschichten.

Wie er in dieser Mischung aus Kurzgeschichte und Feuilleton anmerkt, lassen sich diese Gespenstergeschichten auf »sehr wenige Grundtypen und Kategorien reduzieren; denn Gespenster besitzen nur wenig Originalität und ›wandeln‹ auf ausgetretenen Pfaden«. Ziemlich ausführlich schildert er das Erlebnis eines Adligen mit dem Geist der schönen jungen Haushälterin, die sich vor 200 Jahren im Teich des Parks ertränkt hat. Eher kursorisch erzählt er von einem nicht auszulöschenden Blutfleck, der Tür, die sich nicht schließen lassen will, der Uhr, die 13 schlägt, der Geisterkutsche, der wechselseitigen Abmachung von Freunden, dem anderen nach dem eigenen Tode zu erscheinen, dem Mädchen, das seiner Doppelgängerin begegnet, dem Cousin im fernen Indien, den sein englischer Verwandter in dem Augenblick, als dieser dort stirbt, vor sich erblickt, und der unverheirateten Dame, der in einem Landhaus der dort ermordete Waisenjunge erscheint. Diese Handlungsstränge sind uns auch heute noch vertraut. Doch die Gespenster, die uns erst am Ende dieser Übersicht begegnen, haben wir fast vergessen – und ich für meinen Teil bin auch nur selten auf sie gestoßen.

»Unzählige Schlösser gibt es in Deutschland, wo wir abends allein aufbleiben und so dem Schlossgespenst begegnen; wo man uns in ein Zimmer führt, das zu unserem Empfang vergleichsweise heiter hergerichtet ist … [Hier folgen weitere, hervorragend beobachtete Einzelheiten], und wo uns in den frühen Morgenstunden vielfältige übernatürliche Geheimnisse offenbart werden.

Unzählige von Geistern heimgesuchte Gelehrte gibt es in Deutschland, in deren Gesellschaft wir näher und näher ans Kaminfeuer rücken, während der Schuljunge in der Zimmerecke weit die Augen aufreißt und von seiner Sitzgelegenheit, einem Schemel, aufspringt, wenn die Tür wegen eines Luftzugs zufällig aufschwingt.«

Wie gesagt ist diese deutsche Spielart der Gespenstergeschichte eine, über die ich nicht viel weiß. Doch ich bin mir sicher, dass jemand, der die Magazine durchforstet, irgendwann auch auf solche Geschichten stoßen wird. Beispiele der anderen Art häufen sich besonders dann, wenn man zu den Weihnachtsausgaben von Magazinen gelangt. Dickens war der Erste, der sie eingeführt hat. Doch diese Weihnachtsausgaben von Household Words darf man nicht mit Dickens’ Weihnachtsbüchern verwechseln, auch wenn erstere aus letzteren hervorgegangen sind. Zwar kommen in den Weihnachtsbüchern durchaus Gespenster vor, doch ich würde A Christmas Carol (deutsch: Eine Weihnachtsgeschichte) nicht unbedingt eine Gespenstergeschichte nennen. Hingegen würde ich die Geschichten vom Bahnwärter und vom Schöffen (enthalten in ›Magby Junction‹ und ›Doctor Marigold‹) als solche bezeichnen.

Sie entstanden in den Jahren 1865/1866 und entsprechen eindeutig dem modernen Konzept von Gespenstergeschichten. Der Schauplatz und die Figuren sind in der Gegenwart des Autors angesiedelt, sie haben nichts Altmodisches an sich. Das ist zwar nicht unbedingt entscheidend für das Gelingen, zeichnet jedoch die Mehrheit erfolgreicher Gespenstergeschichten aus. Der gegürtete Ritter, der dem Gespenst in der Gewölbekammer begegnet und den der Autor sagen lässt: »Bei allem, was mir heilig ist!« oder Vergleichbares, hat wenig Zeitgenössisches an sich. Im 15. Jahrhundert kann unserem Gefühl nach ja alles Mögliche passiert sein. Nein: Derjenige, der Geister sieht, sollte ähnlich reden wie ich. Er muss zwar nicht genauso angezogen sein wie ich, sollte aber auch nicht gerade wie ein Mann in einem Historienspiel aussehen, sofern er meine Anteilnahme wecken will. Der Londoner Theaterbezirk mit seiner Wardour Street hat hier nichts zu suchen.

Dickens’ Gespenstergeschichten sind zwar gut und haben das angemessene Kolorit, sind jedoch nicht die besten, die zu seiner Zeit geschrieben wurden. Diese Lorbeeren verdient meiner Ansicht nach Joseph Sheridan Le Fanu, dessen Geschichten ›The Watcher‹ (oder ›The Familiar‹), ›Mr. Justice Harbottle‹ (deutsch ›Der ehrenwerte Richter Harbottle‹) und ›Carmilla« unübertroffen sind, während ›Schalken the Painter‹ (deutsch ›Ein Bild des Malers Schalken‹ oder auch ›Schalken der Maler‹), ›Squire Toby’s Will‹, ›The House by the Churchyard‹ (deutsch ›Das Haus beim Kirchhof‹) mit seinem Spukhaus, ›Dickon the Devil‹ und ›Madam Crowl’s Ghost‹ dem recht nahe kommen. Ist es die Vermischung von französischen und irischen Einflüssen in Le Fanus Abstammung und in seiner Umgebung, die ihm die Gabe verleihen, in die Atmosphäre seiner Geschichten etwas Unheilverheißendes einfließen zu lassen? Jedenfalls ist er ein Sprachkünstler. Wer sonst wäre im folgenden Satz auf solche Attribute gekommen? »Einen Moment lang hatte sie geistig das Bild des alten Hauses mit seiner eigenartig böswilligen, bangen und heimlichtuerischen Ausstrahlung vor Augen.« Andere bekannte Geschichten Le Fanus wie ›Green Tea‹ (deutsch: ›Grüner Tee‹) und ›The Room in the Dragon Volant‹ (deutsch ›Das Zimmer im Fliegenden Drachen‹) zählen nicht unbedingt zu den Gespenstergeschichten. Eine weitere Geschichte, ›The Haunted Baronet‹ (deutsch ›Der besessene Baronet‹), ist keineswegs berühmt und nur sehr wenigen Menschen bekannt, obwohl sie bewundernswerte Ansätze enthält. Aber aus irgendeinem Grund fehlt ihr die Ausgewogenheit. Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Urteil gelangt, dass es keine besseren Gespenstergeschichten gibt als die besten von Le Fanu. Und unter diesen würde ich an erster Stelle ›The Familiar‹ (alias ›The Watcher‹) nennen.

Auch andere berühmte Erzähler jener Zeit versuchten sich an Gespenstergeschichten, etwa Edward Bulwer-Lytton. Unverzeihlich wäre es, über dieses Genre zu schreiben, ohne ›The Haunted and the Haunters or The House and the Brain‹ (deutsch: ›Heimgesuchte und Spukgestalten oder Das Haus und das Hirn‹, Hannover 2011) zu erwähnen. Meiner Ansicht nach verdirbt jedoch der Schluss die ganze Geschichte. Das Cagliostro-Element (man verzeihe mir, dass ich nicht näher darauf eingehe) wirkt hier fehl am Platz. Sehr viel bessere Wirkung entfaltet dieses Element (wenn auch in Form einer Posse) in William Thackerays einzigem Versuch in dieser Richtung: ›The Notch in the Axe‹, enthalten in The Roundabout Papers. Zwar beginnt diese Geschichte als Parodie sowohl auf Dumas als auch auf Bulwer-Lytton, doch nach und nach kommt Thackeray in Fahrt und entwickelt echtes Interesse an der Geschichte. Am Ende tut es ihm sogar ziemlich leid, sich von seinem Protagonisten Pinto verabschieden zu müssen, wie er schreibt.

Wir müssen hier auch Wilkie Collins miteinbeziehen. Der Novelle ›The Haunted Hotel‹ (deutsch ›Der geheimnisvolle Palazzo‹ oder auch ›Das geheimnisvolle Hotel‹) mangelt es keineswegs an wirkungsvollen Elementen. Sie ist so grausig, dass sie – fast – dem modernen amerikanischen Geschmack genügt.

Rhoda Broughton, Mrs. Riddell, Mrs. Henry Wood, Mrs. Oliphant – sie alle können auf der Habenseite einige den Leser durchaus fesselnde Geschichten verbuchen. Ich gestehe, dass ich immer wieder ›Featherstone’s Story‹ lese, enthalten in der fünften Serie von Johnny Ludlow, denn mir gefällt die hier geschilderte häusliche Atmosphäre und ich finde das darin vorkommende Gespenst sehr überzeugend dargestellt. (Manche der jüngeren Leserinnen und Leser wissen vielleicht gar nicht, dass Mrs. Henry Wood die Reihe Johnny Ludlow verfasst hat.) Das, was man als religiöse Gespenstergeschichte bezeichnen könnte, hat keiner besser als Mrs. Oliphant in ›The Open Door‹ und ›A Beleaguered City‹ konzipiert; allerdings hat sie einen starken Rivalen, wenn man hier Le Fanus ›Mysterious Lodger‹ einbezieht.

Mir ist sehr wohl bewusst, dass ich hier einiges auslasse, und auch meinen Lesern dürften viele Lücken auf den vorhergehenden Seiten nicht entgangen sein. Mein Gedächtnis springt an dieser Stelle tatsächlich von Mrs. Oliphant zu dem amerikanischen Schriftsteller Francis Marion Crawford und seiner schaurigen Geschichte ›The Upper Berth‹. Sie ist mit Abstand die beste in seiner Sammlung Uncanny Tales (gefolgt von der nicht ganz so hervorragenden Geschichte ›Screaming Skull‹) und nimmt einen hohen Rang im allgemeinen Genre der Schauerliteratur ein.

Diese Geschichten wurden meines Wissens in den späten 1880er-Jahren geschrieben. In den frühen 1890ern erscheint eine wahre Flut illustrierter Monatsmagazine, sodass es nicht mehr möglich ist, mit der Veröffentlichung einzelner Geschichten oder Anthologien Schritt zu halten. Niemals war das Angebot reichlicher als heutzutage, und nur zufällig stößt man auf eine ganz bestimmte, beispielhafte Veröffentlichung. Deshalb kann ich hier nur einige nicht unbedingt zusammenhängende allgemeine Bemerkungen anfügen. Es sind ganze Romane erschienen, die vollständig oder teilweise vom Interesse an gespenstischen Vorgängen gespeist sind. Bram Stokers Roman Dracula leidet unter einem Übermaß daran. (Übrigens nehme ich an, dass Stoker auf eine Geschichte im vierten Band von Chambers’ Repository of Instructing and Amusing Facts zurückgreift, der in den 1850er-Jahren erschienen ist.) Bei ›Alice-for-Short‹, verfasst von William Frend de Morgan, veröffentlicht 1907, bewundere ich immer wieder die Kunst, mit der das Gespenst in die Handlung der Geschichte eingewoben ist. Aber das ist eine sehr seltene Meisterleistung.

Unter den Anthologien von Kurzgeschichten nehmen die drei Bände von E. F. Benson einen hohen Rang ein, obwohl er meiner Ansicht nach gelegentlich die Sünde begeht, die Grenze zulässiger Scheußlichkeit zu überschreiten. Doch im Vergleich zu einigen Amerikanern, die Bände mit Titeln wie Not At Night zusammenschustern, sind seine noch harmlos. Diese amerikanischen Sammlungen sind schlicht ekelerregend, und es ist keine Kunst, ekelerregende Geschichten zu schreiben. Ich, moi qui vous parle, könnte beim Leser durchaus körperliche Übelkeit erzeugen, würde ich mich dafür entscheiden, in Kategorien von derben Kasperlegeschichten zu denken und zu schreiben. Die Verfasser solcher Geschichten, wie ich sie hier im Sinn habe, glauben, damit in die Fußstapfen von Edgar Allan Poe und Ambrose Bierce zu treten (der seinerseits gelegentlich Unentschuldbares abgeliefert hat), doch es mangelt ihnen an der Erzählkraft von Poe und Bierce.

Zurückhaltung beim Erzählen mag eine veraltete Tugend sein, doch vom künstlerischen Standpunkt aus ist es eine ratsame, da bin ich mir sicher. Verschwiegenheit fördert die Wirkung, das allzu Offensichtliche zerstört sie, und zahlreiche Geschichten aus jüngerer Zeit enthalten sehr viel Offensichtliches. Außerdem befrachten manche Autoren ihre Geschichten mit Sex, was ein fataler Fehler ist. Schon in Romanen ist Sex ermüdend genug; in einer Gespenstergeschichte oder deren Handlungsgerüst reißt mir dabei der Geduldsfaden.

Doch zugleich sollte man Lauheit und Farblosigkeit vermeiden. Heimtücke, die Verbreitung von Angst und Schrecken, das wütende Starren böser Gesichter, das »versteinerte Grinsen unheimlicher Bosheit«, Gestalten von Verfolgern in der Dunkelheit und »langgezogene ferne Schreie« – all das ist zulässig, genau wie ein Mindestmaß von Blut, sofern es behutsam und sparsam vergossen wird. Man sollte sich jedenfalls nicht im Blut suhlen, wie ich bei Gespenstergeschichten allzu oft feststellen muss. Damit wiederholt man nur die Methoden von Matthew Gregory Lewis.

Natürlich kann ich in diesem Rahmen nicht zu einer Reihe »kurzer Kommentare« zu jüngst erschienenen Anthologien ansetzen, doch ein oder zwei anschauliche Beispiele können nicht schaden. A. M. Burrage hält in Some Ghost Stories das richtige Maß. Etwa die Hälfte seiner Gespenster sind liebenswürdig; die Übrigen können durchaus Schrecken verbreiten, es kommen darin jedoch keine durch und durch böswilligen Geister vor. H. R. Wakefield bietet uns in seiner Storysammlung They Return at Evening (guter Titel!) eine bunte Mischung, aus der ich allerdings ein oder zwei einen unangenehmen Nachgeschmack hinterlassende Geschichten herausnehmen würde. Unter den anderen sind einige in ihrem Einfallsreichtum bewundernswert.

Wenn ich ein paar Jahre zurückblicke, stoße ich auf Mrs. H. D. Everetts The Death Mask. Everett schlägt allgemein einen ungewöhnlich ruhigen Ton an, doch der Band enthält einige ausgezeichnet konstruierte Geschichten. Hugh Bensons Werke Light Invisible und Mirror of Shalott sind allzu geistlich/kirchlich orientiert. Hesket-Prichards Roman Flaxman Low ist äußerst geistreich und gelungen, in handwerklicher Hinsicht jedoch überkonstruiert, soweit es das »Okkulte« betrifft. Es mag unverfroren erscheinen, dieselbe Kritik an Algernon Blackwood zu üben, aber die Geschichtensammlung John Silence fordert solche Kritik eindeutig heraus. Was die zahlreichen von Elliott O’Donnell verfassten Bände betrifft, so weiß ich nicht, ob ich sie als Tatsachenberichte oder literarische Übungen einordnen soll. Ich hoffe, sie sind Letzteres, denn das Leben in einer von O’Donnells Göttern gelenkten und von seinen Dämonen heimgesuchten Welt scheint eine riskante Sache zu sein.

Auf diese Weise könnte ich noch eine lange Liste von Autoren durchgehen. Aber die Anmerkungen, die man in einem Artikel dieses Umfangs unterbringen kann, können zwangsläufig nicht besonders aufschlussreich sein. Die Lektüre vieler Gespenstergeschichten hat mir Folgendes gezeigt: Die größten Erfolge können solche Autoren verzeichnen, die es schaffen, bei uns eine eindeutige Vorstellung von Zeit und Raum zu erzeugen – Autoren, die uns jede Menge klar umrissener, sachlicher Einzelheiten an die Hand geben; und die, wenn der Höhepunkt der Geschichte erreicht ist, uns ein kleines bisschen im Dunkeln darüber lassen, wie ihre Maschinerie funktioniert. Wir möchten das theoretische Gerüst ihrer Entwürfe des Übernatürlichen ja auch gar nicht unbedingt durchschauen.

Die ganze Zeit über habe ich mich fast ausschließlich auf die englische Gespenstergeschichte beschränkt. Entweder gibt es nicht viele guter solcher Geschichten aus der Feder ausländischer Autoren, oder (was wahrscheinlicher ist) ich bin wegen meiner Unwissenheit nicht auf solche Geschichten gestoßen. Allerdings würde ich mir undankbar vorkommen, würde ich an dieser Stelle nicht die fantastischen Geschichten des Autorenduos Erckmann-Chatrian (Emile Erckmann und Alexandre Chatrian) würdigen. Die Mischung aus französischem und deutschem Hintergrund, vergleichbar mit der französisch-irischen Mischung bei Le Fanu, hat einige erstklassige Erzählungen hervorgebracht, die der Fantastik zuzurechnen sind. Unter den längeren Geschichten haben mich vor allem der Roman La Maison forestière und, wenn man ihn dazurechnen will, auch der Kurzroman Hugues le Loup über die Jahre hinaus entzückt und in Angst versetzt; von den kürzeren haben mich vor allem ›Le Blanc et le noir‹, ›Le Rêve du cousin Elof‹ und ›L’Œil invisible‹ (deutsch ›Das unsichtbare Auge oder Die Herberge der drei Gehenkten‹, 2012) beeindruckt. Höchste Zeit, dass sie der Leserschaft besser als bisher zugänglich gemacht werden.

Eine Reihe ziemlich unverbundener Betrachtungen benötigt kein Schlusswort. Ich bitte meine Leser nur, mir zu glauben, dass ich – obwohl ich es bislang nicht erwähnt habe – Henry James’ Novelle The Turn of the Screw (deutsch Die Drehung der Schraube, u. a. Zürich 2010) gelesen habe.

Zwei Ärzte

Meiner Erfahrung nach kommt es recht häufig vor, dass man in alten Büchern lose eingefügte, längst vergessene Dokumente findet, aber nur sehr selten enthalten sie wirklich Interessantes. Dennoch passiert es hin und wieder, deshalb sollte man sie nicht gleich wegwerfen, sondern sie sich erst einmal ansehen.

Vor dem Krieg kaufte ich gelegentlich alte Hauptbücher aus gutem Papier, die viele leere Seiten hatten. Diese Seiten trennte ich dann heraus und benutzte sie für eigene Notizen und literarische Entwürfe. Ein solches Hauptbuch erwarb ich für wenig Geld im Jahre 1911.

Es platzte sozusagen fast aus den Nähten und der kartonierte Einband war verzogen, da er jahrelang so viele zusätzlich eingelegte Blätter hatte zusammenhalten müssen. Drei Viertel davon waren für einen Menschen der Gegenwart nicht von geringster Bedeutung, doch ein Bündel von Papieren unterschied sich davon. Es hatte eindeutig einem Rechtsanwalt gehört, denn es war mit der Aufschrift versehen Der seltsamste Fall, den ich je erlebt habe, mit Initialen unterzeichnet, und als Adresse war das Gebäude der Honourable Society of Gray’s Inn angegeben – der Anwaltskammer in London.

Alle Papiere beziehen sich auf denselben Vorgang und enthalten Aussagen von potenziellen Zeugen für den Fall, dass es zu einem Prozess kommen sollte. Doch der Beschuldigte oder Häftling, um den es dabei geht, wurde offenbar niemals vor Gericht gestellt.

Das Dossier ist nicht vollständig, und in der vorliegenden Form gibt es Rätsel auf, bei denen das Übernatürliche eine gewisse Rolle zu spielen scheint. Die letztendliche Deutung überlasse ich meinen Leserinnen und Lesern.

Im Folgenden skizziere ich Schauplatz und Geschichte so, wie ich sie den Dokumenten entnommen habe.

Der Schauplatz ist Islington nahe bei London im Juni des Jahres 1718, ein damals noch ländlicher Ort zu einer angenehmen Jahreszeit.

Eines Nachmittags spazierte Dr. Abell durch seinen Garten, während er darauf wartete, dass ihm sein Pferd gebracht wurde, denn er wollte zu den täglichen Hausbesuchen aufbrechen. Bald darauf stieß dort sein »Mann für alles«, den er stets ins Vertrauen zog, zu ihm. Luke Jennett arbeitete schon seit 20 Jahren für ihn.

»Ich bat ihn um ein Gespräch«, sagte Jennett später aus, »und fügte hinzu, dass das, was ich ihm zu sagen hätte, nicht mehr als eine Viertelstunde in Anspruch nehmen werde. Daraufhin schickte er mich in sein Studierzimmer vor, das auf den Gartenweg hinausging, kam gleich darauf nach und nahm Platz.

Ich sagte ihm, ich müsse mich nach einer anderen Stelle umsehen, so sehr mir das auch widerstrebe. Natürlich wollte er wissen, warum ich nach so langer Zeit in seinen Diensten die Stelle wechseln wolle. Darauf erwiderte ich, er würde mir einen großen Gefallen tun, wenn er mich einfach ziehen ließe. Mir sei stets daran gelegen, mit anderen Menschen alles einvernehmlich zu regeln. (Offenbar war das schon im Jahre 1718 eine beliebte Floskel bei einer Kündigung.)

Soweit ich mich erinnere, erwiderte er, auch ihm sei das am liebsten so. Trotzdem würde er gern erfahren, was nach so vielen Jahren in seinen Diensten meinen Sinneswandel bewirkt habe. ›Ihnen muss doch klar sein, dass ich Sie in meinem Testament in keiner Weise berücksichtigen werde, wenn Sie jetzt aus meinen Diensten ausscheiden‹, gab er mir zu bedenken. Darauf sagte ich, ich hätte nichts anderes erwartet.

›Wenn Sie eine Beschwerde loswerden wollen‹, fuhr er fort, ›bin ich gern bereit, die Sache in Ordnung zu bringen, sofern ich kann.‹

Da ich nun keine andere Möglichkeit mehr sah, als es offen auszusprechen, erwähnte ich die Sache mit meiner früheren eidesstattlichen Erklärung zu seinen Gunsten und die Geschichte mit dem spitzen hölzernen Bettpflock, der mitten im Behandlungszimmer mit der Arzneiausgabe gelandet war, und sagte, ich könne in einem Haus, in dem derartige Dinge passierten, nicht weiter bleiben.

Daraufhin sah er mich mit einem sehr düsteren Blick an und ging nicht darauf ein, sondern beschimpfte mich als Dummkopf. Er werde mir meinen Restlohn am kommenden Morgen auszahlen. Und da sein Pferd draußen schon wartete, ließ er mich einfach stehen.

Für diese Nacht kam ich beim Mann meiner Schwester in der Nähe von Battle Bridge Field unter. Früh am nächsten Morgen ging ich zu meinem ehemaligen Dienstherrn. Er machte ein großes Theater darum, dass ich nicht in seinem Haus übernachtet hatte und zog mir deswegen eine Krone von meinem Restlohn ab.

Danach hab ich mal hier, mal dort gearbeitet, aber nie für längere Zeit. Dr. Abell hab ich erst wiedergesehen, nachdem ich, zurück in Islington, meinen Dienst bei Dr. Quinn in Dodds Hall angetreten hatte.«

In dieser Aussage gibt es eine merkwürdige Stelle – die, in der es um die frühere eidesstattliche Erklärung zugunsten von Dr. Abell und die Geschichte mit dem spitzen Holzpflock in der Arzneiausgabe geht. Die eidesstattliche Erklärung befindet sich nicht in der Akte. Vermutlich hat jemand das Blatt wegen seiner Eigentümlichkeit herausgenommen, um es zu lesen, und nicht wieder zurückgelegt. Welche Geschichte dahintersteckt, wird später vielleicht klarer, aber derzeit tappen wir noch im Dunkeln.

Die nächste Aussage stammt von Jonathan Pratt, dem Pfarrer von Islington. Er steuert Einzelheiten über die jeweilige Stellung und den Leumund Dr. Abells und Dr. Quinns bei, die beide seiner Gemeinde angehörten und als Ärzte am Ort praktizierten.

»Man kann nicht verlangen, dass ein Arzt regelmäßig an den Morgen- und Abendandachten teilnimmt oder die Bibelstunden am Mittwoch besucht«, sagte er. »Aber ich würde behaupten, dass beide Männer als treue Angehörige der Anglikanischen Kirche im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihren Pflichten nachkamen. Doch da Sie mich nach meiner persönlichen Meinung über die beiden fragen: um es in der Sprache der Scholastiker auszudrücken, distinguo – man darf sie nicht über einen Kamm scheren. Dr. A. gab mir Rätsel auf, während Dr. Q. in meinen Augen ein schlichter, ehrlicher, gläubiger Mensch war. Er beschäftigte sich nicht allzu sehr mit Glaubensfragen, richtete seine praktischen Tätigkeiten jedoch nach seinen religiösen Überzeugungen aus.

Hingegen interessierte sich Dr. A. für Fragen, auf die uns die Vorsehung während unseres menschlichen Daseins keine Antworten gibt und auch nicht geben will, wie ich meine. Beispielsweise fragte er mich nach meinen Ansichten darüber, welcher Platz bestimmten Wesen eigentlich im Schöpfungsplan zukomme – Wesen, von denen es hier und dort heiße, sie hätten ebenfalls gewankt, als die rebellischen Engel von Gott abfielen, sich diesen gefallenen Engeln jedoch nie bis zur letzten Konsequenz angeschlossen.

Ich beantwortete seine Frage zunächst mit einer Gegenfrage: Woher wolle er denn wissen, dass solche Wesen überhaupt existierten? Ihm müsse doch bekannt sein, dass sie in der Heiligen Schrift gar nicht vorkämen.

Da ich dieses Thema hier nun mal angeschnitten habe, kann ich genauso gut auch das Weitere erzählen. Es stellte sich heraus, dass Dr. Abell sich auf Schriften des Kirchenvaters und Gelehrten Hieronymus berief, besonders auf eine Stelle, an der dieser vom Gespräch eines Satyrs mit dem Mönch und Einsiedler Antonius berichtet. Aber auch einige Passagen in der Bibel könnten die Annahme stützen, dass solche Wesen sehr wohl existierten, meinte er. ›Doch davon mal abgesehen‹, fuhr er fort, ›sind sich alle darin einig, die bei Tag und bei Nacht auf den Straßen unterwegs sind. Und wenn Ihr Beruf Sie so oft wie der meinige mich zu nächtlichen Fahrten über Landstraßen zwingen würde, wären Sie jetzt wohl kaum so verblüfft darüber.‹

›Also halten Sie es offenbar mit John Milton, der im Verlorenen Paradies schreibt: Wir wachen oder ruhen, so wandelt hier / ein unzählbares Heer von geistigen Geschöpfen unsichtbar.‹

›Ich weiß nicht, wieso Milton auf die Idee gekommen ist, hier unsichtbar zu schreiben‹, erwiderte er. ›Nun ja, er war schon erblindet, als er das verfasst hat. Aber was das Übrige betrifft: Ja, damit hatte er meiner Meinung nach recht.‹

›Auch ich werde oft noch am späten Abend aus dem Haus gerufen, wenn auch nicht so oft wie Sie‹, bemerkte ich. ›Aber in all den Jahren, die ich hier schon wohne, bin ich auf den Landstraßen Islingtons niemals einem Satyr begegnet, soweit ich weiß. Wenn Sie jedoch mehr Glück als ich hatten, würde die Britische Gelehrtengesellschaft sicher gern davon erfahren.‹

Ich erinnere mich deshalb so gut an diese leicht hingeworfene Bemerkung, weil Dr. A. sie so schlecht aufnahm. Er stapfte wütend aus dem Zimmer und murmelte vor sich hin, diese Eigenbrötler von Pfaffen hätten nur Augen für Gebetbücher oder aber für Wein.

Doch das war nicht das einzige Mal, dass unser Gespräch eine bemerkenswerte Wendung nahm. Als Dr. A. eines Abends hereinkam, wirkte er anfangs heiter und gut gelaunt, doch als er später am Kaminfeuer saß und rauchte, versank er in Grübeleien. Um ihn abzulenken, fragte ich scherzhaft, ob er sich in letzter Zeit wieder einmal mit seinen sonderbaren Bekannten getroffen habe.

Die Frage riss ihn tatsächlich aus seinen Grübeleien. Er bedachte mich mit einem wilden Blick, in dem auch Angst zu liegen schien, und erwiderte: ›Sie waren doch nie dabei, oder? Jedenfalls habe ich Sie nie dort gesehen. Wer hat Sie denn mitgenommen?‹ Und dann in besser beherrschtem Ton: ›Was haben Sie da eben über irgendein Treffen gesagt? Ich muss wohl eingenickt sein.‹

Ich erwiderte, ich hätte dabei an die Begegnungen mit Faunen und Zentauren auf der dunklen Landstraße gedacht, keineswegs an einen Hexensabbat. Er habe meine Frage offenbar falsch aufgefasst.

›Na ja‹, sagte er schließlich, ›ich kann mich weder in dem einen noch in dem anderen Punkt schuldig bekennen. Allerdings sind Sie meinem Eindruck nach ein viel größerer Skeptiker, als es zu Ihrer Amtstracht passt. Falls Sie etwas über diese dunkle Landstraße erfahren möchten, wären Sie gut beraten, mal meine Haushälterin danach zu fragen. Sie hat in ihrer Kindheit am anderen Dorfende und genau an dieser Straße gewohnt.‹

›Ja, aber ich könnte auch die alten Weiber im Armenhaus oder die Kinder in der Gosse danach fragen‹, gab ich zurück. ›Ich an Ihrer Stelle würde mal Ihren Kollegen Quinn kommen lassen, damit er Ihnen ein Heilmittel für Ihr Gehirn verschreibt.‹

›Dieser verdammte Quinn!‹, sagte er. ›Erwähnen Sie bloß nicht seinen Namen. Diesen Monat hat er sich vier meiner treusten Patienten unter den Nagel gerissen. Das liegt vermutlich an diesem verfluchten Luke Jennett, der jetzt in seinen Diensten ist. Früher hat er für mich gearbeitet. Der kann seine böse Zunge nie im Zaum halten. Man sollte sie ihm am Dorfpranger festnageln, dann bekäme er endlich, was er verdient!‹

Nur dieses eine Mal ließ Dr. A. erkennen, dass er einen tiefen Groll gegen Jennett oder auch Dr. Quinn hegte. Und wie es mein Amt verlangte, versuchte ich ihn, so gut ich konnte, davon zu überzeugen, dass er sich in beiden Männern täuschte. Allerdings war nicht zu leugnen, dass einige ehrbare Familien der Gemeinde Dr. A. inzwischen die kalte Schulter zeigten, ohne dass sie Gründe dafür nennen wollten.

Schließlich sagte Dr. A., es sei ihm in Islington recht gut gegangen, aber wenn er wolle, könne er es sich auch ohne Probleme leisten, anderswo zu leben, und sowieso habe er ja gar nichts gegen Dr. Quinn.

Jetzt fällt mir ein, welche Bemerkung von mir ihn auf den nächsten Gedankengang brachte. Ich glaube, ich erwähnte einen Jongliertrick, den mein Bruder in Ostindien am Hof des Radscha von Mysore gesehen hatte.

›Es wäre doch sehr praktisch‹, meinte Dr. Abell, ›könnte man durch eine Vereinbarung mit irgendjemandem die Fähigkeit erlangen, unbelebten Gegenständen Energie zu übermitteln und sie in Bewegung zu versetzen.‹

›Sodass sich die Axt von sich aus gegen denjenigen wenden würde, der sie erhebt? Meinten Sie so etwas?‹, fragte ich.

›Nein, das hatte ich eigentlich nicht im Sinn. Aber wie wär’s zum Beispiel, wenn Sie auf diese Weise ein Buch aus Ihrem Regal zu sich befördern und ihm sogar befehlen könnten, sich auf der gewünschten Seite zu öffnen?‹

Er saß am Kamin – es war kalt an diesem Abend – und streckte die Hand zum Feuer aus. Und genau in diesem Moment fiel ihm das Kaminbesteck, zumindest der Schürhaken, laut scheppernd vor die Füße, sodass ich nicht hören konnte, was er sonst noch sagte. Aber ich erwiderte, dass eine solche Vereinbarung, wie er es nenne, dann zweifellos auch mit bestimmten Bedingungen verknüpft wäre. Eine davon wäre wohl ein höherer Preis, als irgendein Christenmensch dafür zu zahlen bereit sei. Er gab mir recht.

›Allerdings bin ich mir sicher‹, fuhr er fort, ›dass ein solcher Handel sehr verlockend und verführerisch sein könnte. Aber Sie würden so etwas trotzdem nicht gutheißen, wie, Doktor? Nein, wohl nicht.‹

Das ist alles, was ich über Dr. Abells Denkweise und die Gefühle, die er gegenüber Dr. Quinn hegte, sagen kann. Wie schon erwähnt, war Dr. Quinn ein schlichter, ehrlicher Mann. Ein Mensch, an den ich mich wenden würde, bräuchte ich in Amtsangelegenheiten einen guten Rat. Und das habe ich früher auch tatsächlich getan. Allerdings hatte er hin und wieder, besonders in jüngster Zeit, Hirngespinste, die ihn bedrückten. Zum Beispiel quälten ihn eine ganze Zeitlang seine Traumgebilde so sehr, dass er seine Träume nicht für sich behalten konnte, sondern sie seinen Bekannten erzählte, auch mir.

Er hatte mich zum Abendessen zu sich eingeladen und wollte mich nicht zur üblichen Zeit ziehen lassen. ›Wenn Sie jetzt gehen‹, sagte er, ›bleibt mir nichts anderes zu tun, als mich schlafen zu legen. Und dann werde ich wieder von diesem Kokon träumen.‹

›Es könnte Schlimmeres geben‹, meinte ich.

›Da bin ich anderer Meinung.‹ Er schüttelte sich wie jemand, der die eigenen Gedanken loswerden möchte.

›Ich meinte ja nur, dass ein Kokon an sich nichts Böses ist.‹

›Dieser schon, ich mag gar nicht daran denken.‹

Aber ich drängte ihn, mir seinen Traum zu erzählen, und das tat er dann auch. Es war ihm allemal lieber, als auf meine Gesellschaft verzichten zu müssen.

Es war ein wiederkehrender Traum, wie er sagte, und manchmal träumte er ihn sogar mehrmals in einer Nacht. In diesem Traum erwachte er nachts und spürte den unwiderstehlichen Drang, aufzustehen und nach draußen zu gehen. Also zog er sich an und ging zur Gartenpforte, an der ein Spaten lehnte. Den griff er sich wie unter einem Zwang, marschierte danach bis zu einer kleinen Lichtung im Gebüsch, die in Mondlicht getaucht war – stets herrschte in seinen Träumen Vollmond –, und begann zu graben.

Bald darauf stieß er mit dem Spaten auf etwas Helles, das er für ein Gespinst aus Wolle oder Leinen hielt, und befreite es mit den Händen von der Erde. Und jedes Mal hatte dieses Gespinst den Umfang eines Menschen und die Form eines Nachtfalterkokons. An einem Ende klaffte der Kokon ganz leicht auseinander.

An diesem Punkt wäre Dr. Quinn unbeschreiblich gern einfach zurück ins Haus gerannt, aber so einfach kam er seinen Traumbildern nicht davon.

Er wusste nur zu gut, was ihn erwartete, dennoch erweiterte er den Spalt im Kokon und trennte stöhnend beide Teile des Gespinstes voneinander, das ihm manchmal auch wie eine Membran erschien. Daraufhin kam ein Kopf mit glatter rosafarbener Haut zum Vorschein, die aufplatzte, als das Geschöpf zum Leben erwachte. Und dann starrte ihm sein eigenes Gesicht als Totenmaske entgegen.

Die Wiedergabe dieses Traums setzte Dr. Quinn so zu, dass ich schon aus Mitgefühl nicht anders konnte, als fast die ganze Nacht bei ihm sitzen zu bleiben und ihn durch belanglose Themen von diesem Traum abzulenken.

Er sagte, jedes Mal, wenn er aus diesem Traum aufwache, müsse er sozusagen um Atem ringen, um nicht zu ersticken.«

An dieser Stelle folgt ein weiterer Auszug aus Luke Jennetts sehr ausführlicher Aussage.

»Nie habe ich irgendjemandem in der Nachbarschaft Geschichten über meinen damaligen Dienstherrn Dr. Abell erzählt. Zwar habe ich auf einer neuen Arbeitsstelle den anderen Bediensteten gegenüber die Sache mit dem spitzen Holzpflock erwähnt, bin mir aber sicher, dass ich dabei weder meinen Namen noch den von Dr. Abell genannt habe. Und meine Geschichte kam so schlecht an, dass ich beleidigt war und beschloss, sie künftig für mich zu behalten.

Als ich nach Islington zurückkehrte, erfuhr ich, dass Dr. Abell immer noch hier wohnte, obwohl man mir erzählt hatte, er sei weggezogen. Mir war klar, dass ich Stillschweigen über die früheren Vorgänge in seinem Haus bewahren musste, allein schon deshalb, weil ich mich vor diesem Mann fürchtete. Ganz gewiss habe ich keine üblen Gerüchte über ihn verbreitet.

Mein neuer Dienstherr, Dr. Quinn, war ein sehr gerechter, ehrlicher Mensch, der niemandem Böses wollte. Ich bin mir sicher, dass er niemals einen Finger gerührt oder irgendetwas gesagt hat, um Patienten von Dr. Abell zu sich herüberzuziehen. Im Gegenteil: Patienten, die zu Dr. Quinn wechseln wollten, konnten ihn ja kaum dazu überreden, sie künftig zu behandeln. Sie mussten ihm erst damit drohen, dass sie lieber einen Arzt aus London kommen lassen würden, als zu Dr. Abell zurückzukehren, sollte Dr. Quinn ihnen die Behandlung verweigern.

Vermutlich lässt sich beweisen, dass Dr. Abell mehrmals in Dr. Quinns Haus war. Wir hatten ein neues Zimmermädchen aus Hertfordshire und sie fragte mich eines Tages, wer eigentlich der Herr sei, der Dr. Quinn so oft besuchen kam, wenn er gerade auf Hausbesuchen war. Jedes Mal schien er sehr enttäuscht darüber zu sein, ihn nicht anzutreffen.

Außerdem sagte sie: ›Wer das auch sein mag, im Haus kennt er sich jedenfalls gut aus, denn er rennt immer gleich ins Studierzimmer, danach ins Behandlungszimmer und zuletzt in Dr. Quinns Schlafzimmer.‹ Ich ließ mir von ihr das Aussehen des Mannes beschreiben und die Beschreibung passte haargenau auf Dr. Abell. Außerdem hatte das Zimmermädchen den Mann inzwischen auch in der Kirche gesehen und jemand hatte ihr gesagt, das sei Dr. Abell.

Bald nach diesen unangemeldeten Besuchen von Dr. Abell begann Dr. Quinn schlecht zu schlafen, wie er mir und anderen klagte. Besonders beschwerte er sich darüber, wie unbequem sein Kopfkissen und die Bettdecken seien. Er müsse sich wohl selbst nach etwas Passendem umsehen. Tatsächlich kam er bald darauf mit einem Paket nach Hause, das genau das Richtige enthielt, wie er sagte. Aber wo er es gekauft hatte, erfuhren wir damals nicht. Wir wussten nur, dass als Herstellerzeichen oder Wappen ein Nachtfalter und ein Vogel in den Stoff eingestickt waren.

Die Frauen sagten, das sei sehr ungewöhnliche und sehr schöne Bettwäsche, und Dr. Quinn sagte, nie zuvor habe er so angenehmes Bettzeug gehabt. Jetzt schlafe er jede Nacht tief und ruhig. Sein Kopf sinke so in die wunderbaren Daunenkissen, als tauchte er in eine Wolke ein, meinte er. Das habe ich auch selbst mehrmals bemerkt, denn wenn ich ihn am Morgen weckte, war sein Kopf oft so in dem Kopfkissen vergraben, dass das Gesicht kaum noch zu sehen war.

Nach meiner Rückkehr nach Islington hatte ich keinerlei Verbindung zu Dr. Abell. Doch eines Tages begegnete er mir auf der Straße und fragte mich, ob ich Ausschau nach einer anderen Stelle hielte. Ich erwiderte, ich sei sehr zufrieden mit meiner gegenwärtigen Stelle. Darauf sagte er, ich sei ein unruhiger Geist. Gewiss werde er schon bald hören, dass ich wieder auf Wanderschaft sei – womit er leider recht behalten sollte.«

Als Nächstes wird die Aussage des Pfarrers Dr. Pratt von der Stelle an fortgeführt, an der sie durch andere Aussagen unterbrochen worden war.

»Am 16. des Monats wurde ich bald nach der Morgendämmerung – gegen fünf Uhr – aus dem Bett gerufen. Jemand hatte die Nachricht überbracht, Dr. Quinn liege im Sterben oder sei schon tot. In dessen Haus angekommen fand ich Letzteres bestätigt. Alle Hausbewohner bis auf die Person, die mich hereinließ, waren bereits im Sterbezimmer versammelt und standen um Dr. Quinns Bett herum, ohne ihn zu berühren. Auf dem Rücken ausgestreckt lag er in der Mitte des Bettes. Alles sah sehr ordentlich aus, als hätte man ihn bereits zur Bestattung aufgebahrt. Ich glaube, seine Hände waren sogar schon über der Brust gekreuzt. Das Einzige, das mir als ungewöhnlich auffiel, war, dass nichts von seinem Gesicht zu sehen war, weil sein Kopf tief im Kissen vergraben war und dessen Zipfel es überdeckten.

Ich zog die Zipfel sofort weg und schimpfte mit den Anwesenden, insbesondere mit dem einzigen männlichen Bediensteten, weil sie Dr. Quinn nicht sofort zu Hilfe geeilt waren. Doch der Mann sah mich nur kopfschüttelnd an. Offenbar war ihm, genau wie mir, klar, dass dem Doktor nicht mehr zu helfen gewesen war.

Jeder, der auch nur die geringste Erfahrung mit Sterbenden hatte, konnte sehen, dass ein Toter vor uns lag. Und nicht nur das, sondern auch, dass dieser Mann erstickt war. Und es sprach alles dagegen, dass dieser Tod ein Unglücksfall war – verursacht durch das über das Gesicht gerutschte Kopfkissen. Bei der ersten Atemnot hätte Dr. Quinn doch die Hände hochgerissen, um das Kissen wegzustoßen. Aber der Bettbezug der Decke, unter der er lag, wies nicht die geringste Falte auf, wie mir jetzt auffiel. Überhaupt war nichts in Unordnung geraten.

Als Nächstes mussten wir einen Arzt hinzuziehen. Daran hatte ich schon beim Aufbruch aus meinem Haus gedacht und den Boten, der mir die Nachricht überbracht hatte, weitergeschickt, zu Dr. Abell. Doch jetzt hörte ich von ihm, er habe ihn zu Hause nicht angetroffen, der Arzt sei verreist. Also holten wir den erstbesten Operateur, aber der konnte uns auch nicht mehr sagen, als wir bereits wussten, jedenfalls nicht, solange er den Leichnam nicht seziert hatte.

Nun war zu klären, ob irgendjemand mit Mordabsicht in Dr. Quinns Schlafzimmer eingedrungen war. Es war jedoch deutlich zu sehen, dass die Türriegel wie von selbst aus ihren Halterungen gesprungen waren und die Halterungen sich aus eigener Kraft vom Torpfosten gelöst hatten. Genügend Zeugen, darunter ein Schmied, konnten bestätigen, dass das wenige Minuten vor meiner Ankunft geschehen war.

Zudem lag das Schlafzimmer im obersten Stock des Hauses und das Fenster war weder leicht zugänglich, noch wies irgendetwas darauf hin, dass jemand es als Fluchtweg benutzt hatte. Es gab keinerlei Spuren auf dem Fensterbrett und auch keine Fußabdrücke auf dem weichen Bodenbelag unterhalb des Fensters.«

Selbstverständlich wurde auch die Aussage des Operateurs als Teil des Ermittlungsberichts zu Protokoll genommen. Doch da sie lediglich Bemerkungen über den guten Zustand der größeren Organe und die Blutgerinnung in verschieden Körperteilen des Leichnams enthält, können wir sie übergehen.

Das Urteil lautete »Tod durch Heimsuchung Gottes«, wie es in jener Zeit oft bei ungeklärten Todesursachen hieß. Ein Akt »Höherer Gewalt«.

Diesen Dokumenten ist ein Blatt beigefügt, das ich anfangs für zufällig hineingeraten hielt. Doch nach genauerer Betrachtung kann ich mir denken, wieso es sich in dieser Akte befindet.

Dieses Blatt besagt, dass in Middlesex ein Mausoleum aufgebrochen und ausgeplündert wurde, das seinerzeit in einem Park stand. Das Mausoleum war Besitz einer adeligen Familie, deren Namen ich hier nicht nennen werde. Diese Freveltat war nicht die von gewöhnlichen Grabschändern und Leichenverkäufern, die im 18. Jahrhundert zum Teil im Auftrag medizinischer Forscher handelten und von ihnen bezahlt wurden. Offenbar ging es hier um den Diebstahl der Sargausstattungen, was in diesem Bericht auf entsetzliche Weise, völlig unverblümt, beschrieben wird. Deshalb verzichte ich darauf, diesen Bericht im Wortlaut wiederzugeben.

Der Empfänger der gestohlenen Güter, ein Händler im Norden Londons, wurde wegen seiner Hehlerdienste in Zusammenhang mit dem uns vorliegenden Fall schwer bestraft.

Die ungewöhnlichen Gebetbücher

I

Mr. Davidson verbrachte die erste Januarwoche allein in einem Landstädtchen. Verschiedene Umstände hatten ihn zu diesem für ihn sehr ungewöhnlichen Schritt bewogen: Seine nächsten Angehörigen waren zum Wintersport ins Ausland gefahren und die Freunde, die netterweise angeboten hatten, sich in dieser Zeit um ihn zu kümmern, hielt eine ansteckende Krankheit im Haus fest. Sicher hätte er irgendjemanden finden können, der sich seiner erbarmte. »Doch die meisten von ihnen haben sicher schon anderes vor«, überlegte er laut, »und schließlich muss ich mich höchstens drei oder vier Tage allein durchschlagen. Also kann ich die Zeit genauso gut dazu nutzen, mit meiner Einführung zu den Dokumenten der Leventhorps voranzukommen. Ich könnte mich dabei auch mit Gaulsford und dessen Umgebung vertraut machen. Muss mir unbedingt die Überreste des Hauses der Leventhorps und auch die Grabstätten in der Kirche anschauen.«

Am ersten Tag nach seiner Ankunft im Swan Hotel in Longbridge wütete ein solcher Sturm, dass er es nur bis zum Tabakladen schaffte. Den nächsten Tag, an dem das Wetter besser war, nutzte er gleich zu einem Besuch in Gaulsford, denn der Ort interessierte ihn sehr. Doch für unsere Geschichte ist dieser Ausflug ohne Belang. Am dritten Tag herrschte für Anfang Januar so wunderbares Wetter, dass es Mr. Davidson ins Freie zog.

Vom Hotelinhaber erfuhr er, dass Sommergäste gern mit dem Frühzug einige Bahnstationen nach Westen fuhren, um dann durch das Tal des Tent und die beiden äußerst malerischen Dörfer Stanford St. Thomas und Stanford Magadalene nach Longbridge zurückzuwandern.

Dieser Vorschlag gefiel Mr. Davidson, sodass er, auf dem Weg nach Kingsbourne Junction, bereits um viertel vor zehn Uhr morgens in einem Zugabteil dritter Klasse saß und sich mit einer Landkarte der Umgebung befasste. Sein einziger Mitreisender war ein alter Mann, der Pfeife rauchte und einem Gespräch nicht abgeneigt schien. Also erkundigte sich Mr. Davidson nach dem unvermeidlichen Austausch von Bemerkungen über das Wetter bei ihm, ob er noch weit fahre.

»Nein, Sir, heute Morgen nicht«, erwiderte der Alte. »Nur bis Kingsbourne Junction. Ist nur zwei Stationen von hier. Wie gesagt: Die Station heißt Kingsbourne Junction.«

»Da fahre ich auch hin«, bemerkte Mr. Davidson.

»Ach ja? Kennen Sie den Ort?«

»Nein, ich fahre nur hin, um von dort aus zurück nach Longbridge zu wandern und ein bisschen was von der Gegend zu sehen.«

»Aha. Nun ja, es ist wirklich ein schöner Tag zum Wandern, wenn man so was mag.«

»Genau. Haben Sie’s von Kingsbourne aus denn noch weit?«

»Nein, gar nicht. Ich will meine Tochter besuchen, sie wohnt in Brockstone. Von der Bahnstation Kingsbourne Junction aus ist das circa zwei Meilen entfernt, wenn man quer durch die Felder geht. Sie finden das sicher auf Ihrer Karte.«

»Gut möglich. Der Ort heißt Brockstone, sagten Sie? Ja, hier ist Kingsbourne eingezeichnet. Und in welcher Richtung liegt Brockstone? In der Richtung der beiden Stanfords? Ah, jetzt hab ich’s gefunden: Brockstone Court, mitten in einem Park. Aber das Dorf sehe ich auf dieser Karte nicht.«

»Nein, da gibt’s ja auch gar kein Dorf. Nur den Gutshof und die Kapelle.«

»Kapelle? Oh ja, die ist hier auch eingezeichnet. Offenbar liegt sie nahe beim Gutshof. Gehört sie dazu?«

»Ja, sie liegt nur ein paar Schritte vom Gut entfernt. Wissen Sie, meine Tochter ist mit dem Hausmeister verheiratet und wohnt auf dem Hof. In Abwesenheit der Gutsbesitzerfamilie kümmert sie sich dort um alles.«

»Die Familie wohnt dort also gar nicht?«

»Nein, schon seit Jahren nicht mehr. In meiner Jugend lebte der alte Herr noch auf dem Gut und seine Frau blieb nach seinem Tod dort wohnen, bis auch sie mit fast 90 Jahren starb. Die jetzigen Besitzer haben noch ein anderes Gut, ich glaube in Warwickshire, machen jedoch keine Anstalten, dieses Gut hier zu verpachten. Aber Oberst Wildman ist in Brockstone Jagdaufseher und der Gutsverwalter, der junge Mr. Clark, kommt alle paar Wochen mal vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Der Mann meiner Tochter ist der Hausmeister.«

»Und wer nutzt die Kapelle? Wohl nur die Leute aus der Nachbarschaft, wie?«

»Oh nein, niemand nutzt die Kapelle. Ist ja auch keiner da, der dort Gottesdienst hält. Die Leute aus der Umgebung gehen alle zur Sankt Thomas-Kirche in Stanford. Aber mein Schwiegersohn geht mittlerweile zur Kirche in Kingsbourne, weil der Pfarrer in Stanford diese Gregorianischen Wechselgesänge eingeführt hat, und die mag mein Schwiegersohn nicht. Er sagt, er kann jeden Tag der Woche den alten Esel schreien hören, und am Sonntag hätte er lieber mal fröhlichere Töne.« Der Alte wischte sich über den Mund und lachte. »Ja, das sagt mein Schwiegersohn immerzu. Er sagt, er kann den alten Esel jeden Tag der Woche schreien hören …« Und er wiederholt alles noch einmal.

Während sich Mr. Davidson redliche Mühe gab, in das Lachen einzustimmen, dachte er daran, dass es sich wohl lohnen würde, den Gutshof und die Kapelle in Brockstone in sein Ausflugsprogramm einzubeziehen. Die Karte zeigte ihm, dass er das Tal des Tent ebenso gut von Brockstone erreichen konnte, wie wenn er der Hauptstraße von Kingsbourne nach Longbridge folgte.

Als sich die durch das Bonmot des Schwiegersohns ausgelöste Heiterkeit des Alten wieder gelegt hatte, brachte Mr. Davidson deshalb das Gespräch wieder auf Brockstone, vergewisserte sich, dass der Gutshof und die Kapelle zu den sogenannten historischen Sehenswürdigkeiten zählten und der Alte bereit war, ihn dort herumzuführen. Er versicherte Mr. Davidson, seine Tochter werde ihm bestimmt gern alles zeigen, was es dort zu sehen gebe. »Allerdings ist das nicht viel«, setzte er nach. »Die Gutsherrenfamilie wohnt dort ja nicht mehr. Alle Spiegel und Gemälde sind verhängt und die Vorhänge und Teppiche irgendwo verstaut. Aber einige Dinge wird meine Tochter Ihnen wohl zeigen können. Sie muss sie ja sowieso hin und wieder durchsehen und dafür sorgen, dass sie nicht von Motten zerfressen werden.«

»Das ist eigentlich gar nicht nötig«, erwiderte Mr. Davidson, »aber vielen Dank für das Angebot. Am liebsten würde ich das Innere der Kapelle sehen; wenn Ihre Tochter mir das zeigen könnte …«

»Selbstverständlich. Sie hat ja einen Schlüssel zur Kapelle und geht fast jede Woche hinein, um dort Staub zu wischen. Die Kapelle ist wirklich schön. Mein Schwiegersohn sagt immer, er wird nie zulassen, dass dort Gregorianische Wechselgesänge zu hören sind. Mein Güte! Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich an das denke, was er über den alten Esel sagt – dass er ihn jeden Tag der Woche schreien hören kann. Und das stimmt, das kann er wirklich.«

Der Spaziergang querfeldein von Kingsbourne nach Brockstone erwies sich als sehr angenehm, denn er führte die meiste Zeit über Höhen, die einen wunderbaren Ausblick auf eine Hügelkette mit Äckern und Weideland oder dunkelblau schimmernden Wäldern boten. Der Weg mündete rechter Hand fast übergangslos in ein Vorgebirge, das zum Westen hin oberhalb eines weiten Flusstals lag. An das letzte Feld, das sie überquerten, grenzte ein dichtes Gehölz. Von dort aus führte ein Pfad steil nach unten und nun war zu sehen, dass Brockstone in ein sehr enges Tal eingebettet war, das sich plötzlich vor ihnen öffnete. Bald darauf konnten sie nicht weit unter sich Ziegeldächer mit Schornsteinen erkennen, aus denen jedoch kein Rauch aufstieg. Wenige Minuten später putzten sie sich am Hintereingang zum Gutshof die Schuhe ab, während die Hunde des Hausmeisters irgendwo laut bellten. Mrs. Porter rief ihnen sofort zu, sie sollten aufhören zu kläffen, begrüßte ihren Vater und bat beide Gäste ins Haus.

II

Wie nicht anders zu erwarten, ließen Mrs. Porter und ihr Vater es sich nicht nehmen, Mr. Davidson die wichtigsten Räume des Gutshauses zu zeigen, auch wenn sie nicht mehr genutzt wurden.

Die Gemälde, Teppiche, Vorhänge und Möbel waren alle, wie der alte Mr. Avery bereits erwähnt hatte, verhängt oder irgendwo anders verstaut. So musste sich unser Freund in den bewundernden Bemerkungen, die er bereitwillig äußerte, auf die Proportionen der Räume und das einzige Deckengemälde im Haus beschränken. Darin hatte der Künstler, der im Pestjahr 1665 aus London geflohen war, den Sieg bürgerlicher Loyalität über den Geist des Aufruhrs dargestellt.

Mr. Davidsons Interesse daran war keineswegs geheuchelt. Offensichtlich hatte der Künstler die größte Mühe auf die Porträts von Oliver Cromwell, Henry Ireton, John Bradshaw, Hugh Peters und deren Gesinnungsgenossen verwendet, die sich aufgrund ausgeklügelter Foltermethoden in höllischen Qualen wanden.

»Das Gemälde hat die alte Lady Sadleir in Auftrag gegeben; sie hat auch die Kapelle bauen lassen. Angeblich war sie die Erste, die nach London gefahren ist, um auf Oliver Cromwells Grab zu tanzen«, erklärte Mr. Avery und fuhr nachdenklich fort: »Na ja, das war ihr wohl irgendwie eine Genugtuung, aber ich weiß nicht, ob ich dafür die Kosten für eine Fahrt nach London und zurück auf mich genommen hätte. Und mein Schwiegersohn ist derselben Meinung. Er sagt, er weiß nicht, ob ihm das die Sache wert gewesen wäre. Übrigens hab ich diesem Herrn im Zug erzählt, was dein Harry immer über den Gregorianischen Wechselgesang in Stanford sagt, Mary. Das hat uns ganz schön zum Lachen gebracht, stimmt’s, Sir?«

»Allerdings. Ha, ha!« Erneut bemühte sich Mr. Davidson, den Scherz des Hausverwalters gebührend zu würdigen. »Aber es wäre nett, wenn Mrs. Porter mir jetzt die Kapelle zeigen könnte, denn die Tage sind ja kurz, und ich möchte gern vor Einbruch der Dunkelheit zurück in Longbridge sein.«

Ich möchte hier nicht näher auf die Vorzüge des Gutes Brockstone eingehen (auch wenn es meines Wissens noch niemals in der Zeitschrift Landleben vorgestellt wurde), jedoch kurz die Kapelle beschreiben. Sie liegt etwa 100 Yards vom Haus entfernt und ist von einem kleinen Friedhof und Bäumen umgeben. Der Länge nach misst sie rund 70 Fuß und wurde im gotischen Stil – oder in dem Stil, den man Mitte des 17. Jahrhunderts als solchen bezeichnete – aus Stein errichtet. Vom Gesamteindruck her ähnelt sie weitgehend einigen College-Kapellen in Oxford, nur hat sie wie eine Pfarrkirche einen deutlich abgegrenzten Chorraum und zum Südwesten hin einen Glockenturm mit einem fantastisch anmutenden Kuppeldach.

Als sich das Westtor von Mr. Davidson auftat, entfuhr ihm angesichts der geradezu vollendet wirkenden, reichen Innenausstattung ein Ausruf verblüfften Entzückens. Die Chorschranken, die Kanzel, das Gestühl und die Glasmalereien stammten alle aus derselben Epoche. Als er bis zum Mittelschiff ging und auf der westlichen Empore das Orgelgehäuse mit den vergoldeten Pfeifen entdeckte, war er restlos begeistert. Die Glasfenster im Mittelschiff zeigten vor allem Wappen, die im Chorraum dagegen figürliche Darstellungen der Art, wie man sie auch, geschaffen von Lord Scudamore, in der ehemaligen Zisterzienserabtei Dore Abbey in der Grafschaft Herefordshire findet.

Aber ich will mich hier nicht in kunstgeschichtlichen Betrachtungen verlieren.

Während sich Mr. Davidson immer noch mit der historisch wertvollen Orgel befasste (soweit ich weiß, schreibt man sie einem Orgelbauer der Familie Dallam aus Lancashire zu), war der alte Mr. Avery die Stufen zum Chorraum hinaufgestapft und zog nun die Tücher weg, welche die mit blauem Samt ausgepolsterten Chorstühle vor Staub schützten. Offensichtlich waren diese Stühle der Gutsherrenfamilie vorbehalten gewesen.

Mr. Davidson hörte, wie der Alte mit gedämpfter Stimme verwundert bemerkte: »Meine Güte, Mary, die Bücher sind schon wieder alle aufgeschlagen!«

Die Antwort seiner Tochter klang eher gereizt als verblüfft: »Ts – ts – ts, na so was aber auch! Da haben wir’s mal wieder! Immer derselbe Ärger!« Sie ging zu ihrem Vater hinüber und unterhielt sich leise mit ihm. Mr. Davidson war klar, dass sich dieses Gespräch um etwas Außergewöhnliches drehte, deshalb stieg er die Treppe hinunter und gesellte sich zu den beiden.

Im Chorraum war wie in der ganzen Kapelle alles sehr sauber und keine Spur von Unordnung zu entdecken. Aber die acht Gebetbücher auf den gepolsterten Pulten des Chorgestühls waren eindeutig aufgeschlagen und Mrs. Porter schien sehr aufgebracht darüber. »Wer kann das nur sein, der so etwas tut?«, sagte sie. »Es gibt ja nur einen einzigen Schlüssel zur Kapelle, den ich stets verwahre, und nur den einen Eingang, durch den wir gekommen sind. Und die Fenster sind alle verriegelt. Das gefällt mir ganz und gar nicht, Vater.«

»Was ist los, Mrs. Porter?«, fragte Mr. Davidson. »Stimmt hier irgendetwas nicht?«

»Das kann man eigentlich nicht sagen, es geht nur um diese Bücher. Fast jedes Mal, wenn ich hierherkomme, um sauber zu machen, klappe ich die Bücher zu und lege ein Tuch darüber, um den Staub abzuhalten. Gleich nach meiner Ankunft auf dem Gut hat Mr. Clark mir das aufgetragen, und seitdem mache ich es immer so. Und trotzdem sind sie beim nächsten Mal wieder aufgeschlagen, und immer auf derselben Seite. Wer kann das nur tun, wenn die Tür und die Fenster verriegelt sind? Da wird einem ja unheimlich, wenn man ganz allein hier hineingeht – und das muss ich nun mal Woche für Woche. Obwohl ich gar nicht zu so was neige; ich meine, eigentlich bin ich gar kein ängstlicher Mensch. Und Ratten gibt es hier nicht. Eine Ratte würde sich ja auch wohl kaum die Mühe machen, so was zu tun, oder?«

»Das ist kaum anzunehmen. Aber diese Geschichte kommt mir wirklich sehr sonderbar vor«, erwiderte Mr. Davidson. »Und die Bücher, sagen Sie, sind immer auf derselben Seite aufgeschlagen?«

»Ja, auf einer Seite, auf der ein Psalm steht, nur hab ich das anfangs gar nicht bemerkt. Bis ich eine kurze, rot gedruckte Zeile auf dem Blatt entdeckt habe, und die fällt mir seitdem jedes Mal auf.«

Mr. Davidson schritt das Chorgestühl ab und sah sich die aufgeschlagenen Gebetbücher an. Tatsächlich waren alle auf der Seite geöffnet, über der in römischen Ziffern Psalm 109 stand. Und zwischen dieser Zahl, CIX, und dem Deus laudum war vermerkt: Zu lesen am 25. April.

Zwar bildete sich Mr. Davidson nicht ein, sich in der Geschichte des AllgemeinenGebetbuchs, das in der Anglikanischen Kirche überall verwendet wurde, gut auszukennen, doch immerhin war er sich sicher, dass irgendjemand den seltsamen Zusatz eigenmächtig hinzugefügt haben musste. Er wusste noch, dass der 25. April dem Apostel Markus gewidmet war, konnte sich aber nicht vorstellen, was dieser ziemlich grausame Psalm damit zu tun haben konnte. Mit ungutem Gefühl schlug er schließlich die Titelseite auf, und da ihm klar war, dass es bei diesen Dingen auf besondere Genauigkeit ankam, schrieb er die Einträge darauf Wort für Wort ab, was mehr als zehn Minuten dauerte. Als Erscheinungsjahr war 1653 angegeben, als Drucker Anthony Cadman. Danach wandte sich Mr. Davidson dem Verzeichnis von Psalmen zu, die nach dem Kirchenkalender jeweils bestimmten Tagen zugeordnet waren. Und auch hier stieß er auf den sonderbaren, eigenmächtig hinzugefügten Eintrag: Psalm109. Zulesenam25.April.

Ein Fachmann hätte in den Gebetbüchern zweifellos noch nach weiteren Auffälligkeiten gesucht, doch Mr. Davidson war, wie gesagt, kein Experte in solchen Dingen. Nur den Einband der Gebetbücher musterte er gründlich. Es war ein schön verzierter Einband aus blauem Leder, in das jenes Wappen eingeprägt war, das auch in den Darstellungen auf den Glasfenstern des Mittelschiffs auftauchte.

Schließlich wandte er sich Mrs. Porter zu und fragte: »Und wie oft haben Sie diese Bücher aufgeschlagen vorgefunden?«

»Das kann ich nicht genau sagen, aber mittlerweile ist es sehr häufig passiert. Weißt du noch, wann ich dir das erste Mal davon erzählt habe, Vater?«

»Ja, Liebes. Du warst damals ziemlich aufgeregt, und das war ja auch kein Wunder. Es war vor fünf Jahren, als ich euch zu Michaelis besucht hab. Am Spätnachmittag kamst du zur Tür herein und sagtest: ›Vater, die Bücher, die unter den Tüchern liegen, sind schon wieder aufgeschlagen.‹ Und ich wusste gar nicht, von was meine Tochter redete, Sir, und fragte: ›Bücher? Was für Bücher?‹ Und da rückte sie mit der ganzen Geschichte heraus. Aber wie Harry – das ist mein Schwiegersohn, Sir – immer sagt: ›Egal, wer so was fertigbringt, obwohl es nur eine einzige Tür zur Kapelle gibt, die wir verschlossen halten, und jedes einzelne Fenster verriegelt ist: Wenn ich den mal dabei erwische, macht er das kein zweites Mal, das könnt ihr mir glauben.‹ Und das glaub ich ihm aufs Wort. Nun ja, das ist jetzt fünf Jahre her, und seitdem ist es ständig wieder passiert. Wie du sagst, mein Liebes. Dem jungen Mr. Clark scheint das ziemlich gleichgültig zu sein, aber der wohnt ja auch nicht hier. Der muss ja nicht an dunklen Nachmittagen ganz allein in die Kapelle zum Saubermachen, stimmt’s?«

»Und sonst ist Ihnen nie irgendetwas Seltsames bei Ihrer Arbeit aufgefallen, Mrs. Porter?«, fragte Mr. Davidson.

»Nein, gar nichts. Und das kommt mir auch selbst merkwürdig vor, denn wenn ich auf der Orgelempore sauber mache oder das Gestühl abstaube, habe ich immer das Gefühl, dass jemand hier – nein, im Chorraum – sitzt und mich die ganze Zeit über beobachtet. Aber in der Kapelle bin ich nie etwas Schlimmerem als meinem eigenen Schatten begegnet, wie man so sagt, und ich hoffe, das bleibt auch so!«

III