Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

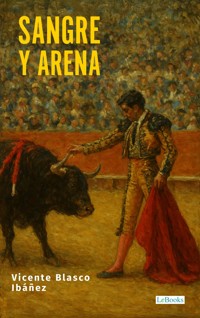

La vida del torero español Juan Gallardo, cambia por completo. De haber tenido una infancia en la pobresa, triunfa como matadaro y consigue fama, dinero, tierras y mujeres. Se casa pero al mismo tiempo tiene una amante, Doña Sol. Cuando su esposa se da cuenta que la ha engañado la novela da un giro...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 513

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sangre y Arena

Capítulo 1Capítulo 2Capítulo 3Capítulo 4Capítulo 5Capítulo 6Capítulo 7Capítulo 8Capítulo 9Capítulo 10Página de créditosCapítulo 1

Como en todos los días de corrida, Juan Gallardo almorzó temprano. Un pedazo de carne asada fue su único plato. Vino, ni probarlo: la botella permaneció intacta ante él. Había que conservarse sereno. Bebió dos tazas de café negro y espeso, y encendió un cigarro enorme, quedando con los codos en la mesa y la mandíbula apoyada en las manos, mirando con ojos soñolientos a los huéspedes que poco a poco ocupaban el comedor.

Hacía algunos años, desde que le dieron «la alternativa» en la Plaza de Toros de Madrid, que venía a alojarse en el mismo hotel de la calle de Alcalá, donde los dueños le trataban como si fuese de la familia, y mozos de comedor, porteros, pinches de cocina y viejas camareras le adoraban como una gloria del establecimiento. Allí también había permanecido muchos días—envuelto en trapos, en un ambiente denso cargado de olor de yodoformo y humo de cigarros—a consecuencia de dos cogidas; pero este mal recuerdo no le impresionaba. En sus supersticiones de meridional sometido a continuos peligros, pensaba que este hotel era «de buena sombra» y nada malo le ocurriría en él. Percances del oficio; rasgones en el traje o en la carne; pero nada de caer para siempre, como habían caído otros camaradas, cuyo recuerdo turbaba sus mejores horas.

Gustaba en los días de corrida, después del temprano almuerzo, de quedarse en el comedor contemplando el movimiento de viajeros: gentes extranjeras o de lejanas provincias, rostros indiferentes que pasaban junto a él sin mirarle y luego volvíanse curiosos al saber por los criados que aquel buen mozo de cara afeitada y ojos negros, vestido como un señorito, era Juan Gallardo, al que todos llamaban familiarmente el Gallardo, famoso matador de toros. En este ambiente de curiosidad distraía la penosa espera hasta la hora de ir a la plaza. ¡Qué tiempo tan largo! Estas horas de incertidumbre, en las que vagos temores parecían emerger del fondo de su ánimo, haciéndole dudar de sí mismo, eran las más amargas de la profesión. No quería salir a la calle, pensando en las fatigas de la corrida y en la precisión de mantenerse descansado y ágil; no podía entretenerse en la mesa, por la necesidad de comer pronto y poco para llegar a la plaza sin las pesadeces de la digestión.

Permanecía en la cabecera de la mesa con la cara entre las manos y una nube de perfumado humo ante los ojos, girando éstos de vez en cuando con cierta fatuidad para mirar a algunas señoras que contemplaban con interés al famoso torero.

Su orgullo de ídolo de las muchedumbres creía adivinar elogios y halagos en estas miradas. Le encontraban guapo y elegante. Y olvidando sus preocupaciones, con el instinto de todo hombre acostumbrado a adoptar una postura soberbia ante el público, erguíase, sacudía con las uñas la ceniza del cigarro caída sobre sus mangas y arreglábase la sortija que llenaba toda la falange de uno de sus dedos, con un brillante enorme envuelto en nimbo de colores, cual si ardiesen con mágica combustión sus claras entrañas de gota de agua.

Sus ojos paseábanse satisfechos sobre su persona, admirando el terno de corte elegante, la gorra con la que andaba por el hotel caída en una silla cercana, la fina cadena de oro que cortaba la parte alta del chaleco de bolsillo a bolsillo, la perla de la corbata, que parecía iluminar con lechosa luz el tono moreno de su rostro, y los zapatos de piel de Rusia dejando al descubierto, entre su garganta y la boca del recogido pantalón, unos calcetines de seda calada y bordada como las medias de una cocota.

Un ambiente de perfumes ingleses suaves y vagorosos, esparcidos con profusión, emanaba de sus ropas y de las ondulaciones de su cabello negro y brillante, que Gallardo se atusaba sobre las sienes, adoptando una postura triunfadora ante la femenil curiosidad. Para torero no estaba mal. Sentíase satisfecho de su persona. ¡Otro más distinguido y con mayor «ángel» para las mujeres!…

Pero de pronto reaparecían sus preocupaciones, apagábase el brillo de sus ojos, y volvía a sumir la barba en las manos, chupando tenazmente el cigarro, con la mirada perdida en la nube de tabaco. Pensaba codiciosamente en la hora del anochecer, deseando que viniese cuanto antes; en la vuelta de la plaza, sudoroso y fatigado, pero con la alegría del peligro vencido, los apetitos despiertos, una ansia loca de placer y la certeza de varios días de seguridad y descanso. Si Dios le protegía cual otras veces, iba a comer con el apetito de sus tiempos de hambre, se emborracharía un poco, iría en busca de cierta muchacha que cantaba en un music-hall, y a la que había visto en otro viaje, sin poder frecuentar su amistad. Con esta vida de continuo movimiento de un lado a otro de la Península, no quedaba tiempo para nada.

Fueron entrando en el comedor amigos entusiastas que antes de ir a almorzar a sus casas deseaban ver al diestro. Eran viejos aficionados, ansiosos de figurar en una bandería y tener un ídolo, que habían hecho del joven Gallardo «su matador» y le daban sabios consejos, recordando a cada paso su antigua adoración por Lagartijo o por Frascuelo. Hablaban de tú al espada con protectora familiaridad, y éste les respondía anteponiendo el don a sus nombres, con la tradicional separación de clases que existe aún entre el torero, surgido del subsuelo social, y sus admiradores. El entusiasmo de aquellas gentes iba unido a remotas memorias, para hacer sentir al joven diestro la superioridad de los años y de la experiencia. Hablaban de la «plaza vieja» de Madrid, donde sólo se conocieron toros y toreros de «verdad»; y aproximándose a los tiempos presentes, temblaban de emoción recordando al «negro». Este «negro» era Frascuelo.

—¡Si hubieses visto aquéllo!… Pero entonces tú y los de tu época estabais mamando o no habíais nacido.

Otros entusiastas iban entrando en el comedor, con mísero pelaje y cara famélica: revisteros obscuros en periódicos que sólo conocían los lidiadores a quienes se dirigían sus elogios y censuras; gentes de problemática profesión, que aparecían apenas circulaba la noticia de la llegada de Gallardo, asediándolo con elogios y peticiones de billetes. El común entusiasmo confundíales con los otros señores, grandes comerciantes o funcionarios públicos, que discutían con ellos acaloradamente las cosas del toreo, sin sentirse intimidados por su aspecto de pedigüeños.

Todos, al ver al espada, le abrazaban o le estrechaban la mano, con acompañamiento de preguntas y exclamaciones.

—Juanillo… ¿cómo sigue Carmen?

—Güena, grasias.

—¿Y la mamita? ¿La señora Angustias?

—Tan famosa, grasias. Está en La Rinconá.

—¿Y tu hermana y los sobrinillos?

—Sin noveá, grasias.

—¿Y el mamarracho de tu cuñado?

—Güeno también. Tan hablador como siempre.

—¿Y de familia nueva? ¿No hay esperanza?

—Na… Ni esto.

Hacía crujir una uña entre sus dientes con enérgica expresión negativa, y luego iba devolviendo sus preguntas al recién llegado, cuya vida ignoraba más allá de sus aficiones al toreo.

—¿Y la familia de usté, güena también?… Vaya, me alegro. Siéntese y tome argo.

Luego preguntaba por el aspecto de los toros que iban a lidiarse dentro de unas horas, pues todos estos amigos venían de la plaza de presenciar el apartado y enchiqueramiento de las bestias; y con una curiosidad profesional pedía noticias del Café Inglés, donde se reunían muchos aficionados.

Era la primera corrida de la temporada de primavera, y los entusiastas de Gallardo mostraban grandes esperanzas, haciendo memoria de las reseñas que habían leído en los periódicos narrando sus triunfos recientes en otras plazas de España. Era el torero que tenía más contratas. Desde la corrida de Pascua de Resurrección en Sevilla—la primera importante del año taurino—que andaba Gallardo de plaza en plaza matando toros. Después, al llegar Agosto y Septiembre, tendría que pasar las noches en el tren y las tardes en los redondeles, sin tiempo para descansar. Su apoderado de Sevilla andaba loco, asediado por cartas y telegramas, no sabiendo cómo armonizar tanta petición de contratas con las exigencias del tiempo.

La tarde anterior había toreado en Ciudad Real, y vestido aún con el traje de luces metiose en el tren, para llegar por la mañana a Madrid. Una noche casi en claro, durmiendo a ratos, encogido en el pedazo de asiento que le dejaron los pasajeros apretándose para dar algún descanso a aquel hombre que al día siguiente iba a exponer su vida.

Los entusiastas admiraban su resistencia física y el coraje temerario con que se lanzaba sobre los toros en el momento de matar.

—Vamos a ver qué haces esta tarde—decían con su fervor de creyentes—. La afición espera mucho de ti. Vas a quitar muchos moños… A ver si estás tan bueno como en Sevilla.

Fueron despidiéndose los admiradores, para almorzar en sus casas y llegar temprano a la corrida. Gallardo, viéndose solo, se dispuso a subir a su cuarto, a impulsos de la movilidad nerviosa que le dominaba. Un hombre llevando dos niños de la mano transpuso la mampara de cristales del comedor, sin prestar atención a las preguntas de los criados. Sonreía seráficamente al ver al torero, y avanzaba tirando de los pequeños, fijos los ojos en él, sin percatarse de dónde ponía los pies. Gallardo le reconoció.

—¿Cómo está usté, compare?

Y a continuación todas las preguntas de costumbre para enterarse de si la familia estaba buena. Luego, el hombre se volvió a sus hijos, diciéndoles con gravedad:

—Ahí le tenéis. ¿No estáis preguntando siempre por él?… Lo mismo que en los retratos.

Y los dos pequeños contemplaron religiosamente al héroe tantas veces visto en las estampas que adornaban las habitaciones de su pobre casa: ser sobrenatural, cuyas hazañas y riquezas fueron su primera admiración al darse cuenta de las cosas de la vida.

—Juanillo, bésale la mano al padrino.

El más pequeño de los niños chocó contra la diestra del torero un hocico rojo, recién frotado por la madre con motivo de la visita. Gallardo le acarició la cabeza con distracción. Uno de los muchos ahijados que tenía en España. Los entusiastas le obligaban a ser padrino de pila de sus hijos, creyendo asegurar de este modo su porvenir. Exhibirse de bautizo en bautizo era una de las consecuencias de su gloria. Este ahijado le traía el recuerdo de su mala época, cuando empezaba la carrera, guardando al padre cierta gratitud por la fe que había puesto en él cuando todos le discutían.

—¿Y los negocios, compare?—preguntó Gallardo—. ¿Marchan mejor?

El aficionado torció el gesto. Iba viviendo gracias a sus corretajes en el mercado de la plaza de la Cebada: viviendo nada más. Gallardo miró compasivamente su triste pelaje de pobre endomingado.

—Usté querrá ver la corría, ¿eh, compare?… Suba a mi cuarto y que le dé Garabato una entrada… ¡Adiós, güen mozo!… Pa que os compréis una cosilla.

Y al mismo tiempo que el ahijado le besaba de nuevo la diestra, el matador entregó con la otra mano a los dos muchachos un par de duros. El padre tiró de la prole con excusas de agradecimiento, no acertando a expresar en sus confusas razones si el entusiasmo era por el regalo a los niños o por el billete para la corrida que iba a entregarle el criado del diestro.

Gallardo dejó transcurrir algún tiempo, para no encontrarse en su cuarto con el entusiasta y sus hijos. Luego miró el reloj. ¡La una! ¡Cuánto tiempo faltaba para la corrida!…

Al salir del comedor y dirigirse a la escalera, una mujer envuelta en un mantón viejo salió de la portería del hotel, cerrándole el paso con resuelta familiaridad, sin hacer caso de las protestas de los dependientes.

—¡Juaniyo!… ¡Juan! ¿No me conoses?… Soy la Caracola, la señá Dolores, la mare del probesito Lechuguero.

Gallardo sonrió a la vieja, negruzca, pequeña y arrugada, con unos ojos intensos de brasa, ojos de bruja, habladora y vehemente. Al mismo tiempo, adivinando la finalidad de toda su palabrería, se llevó una mano al chaleco.

—¡Miserias, hijo! ¡Probezas y agonías!… Denque supe que toreabas hoy, me dije: «Vamos a ver a Juaniyo, que no habrá olvidao a la mare de su probesito compañero… » Pero ¡qué guapo estás, gitano! Así se van las mujeres toítas detrás de ti, condenao… Yo, muy mal, hijo. Ni camisa yevo. Entoavía no ha entrao hoy por mi boca mas que un poco de Cazaya. Me tienen por lástima en casa de la Pepona, que es de allá… de la tierra. Una casa muy decente: de a cinco duros. Ven por allí, que te apresian de veras. Peino a las chicas y hago recaos a los señores… ¡Ay, si viviera mi probe hijo! ¿Te acuerdas de Pepiyo?… ¿Te acuerdas de la tarde en que murió?…

Gallardo, luego de poner un duro en su seca mano, pugnaba por huir de esta charla, que comenzaba a temblar con estremecimientos de llanto. ¡Maldita bruja! ¡Venir a recordarle en día de corrida al pobre Lechuguero, camarada de los primeros años, al que había visto morir casi instantáneamente de una cornada en el corazón en la plaza de Lebrija, cuando los dos toreaban como novilleros! ¡Vieja de peor sombra!… La empujó, y ella, pasando del enternecimiento a la alegría con una inconsciencia de pájaro, prorrumpió en requiebros entusiastas a los mozos valientes, a los buenos toreros que se llevan el dinero de los públicos y el corazón de las hembras.

—¡La reina de las Españas te mereces, hermoso!… Ya pué tener los ojiyos bien abiertos la señá Carmen. El mejor día te roba una gachí y no te degüerve… ¿No me darías un billete pa esta tarde, Juaniyo? ¡Con las ganas que tengo de verte matá, resalao!…

Los gritos de la vieja y sus entusiastas arrumacos, haciendo reír a los empleados del hotel, rompieron la severa consigna que retenía en la puerta de la calle a un grupo de curiosos y pedigüeños, atraídos por la presencia del torero. Atropellando mansamente a los criados, se coló en el vestíbulo una irrupción de mendigos, de vagos y de vendedores de periódicos.

Los pilluelos, con los paquetes de impresos bajo un brazo, se quitaban la gorra, saludando con entusiástica familiaridad.

—¡El Gallardo!¡Olé el Gallardo!… ¡Vivan los hombres!

Los más audaces le cogían una mano, se la estrechaban fuertemente y la agitaban en todas direcciones, deseosos de prolongar lo más posible este contacto con el grande hombre nacional, al que habían visto retratado en los papeles públicos. Luego, para hacer partícipes de esta gloria a los compañeros, les invitaban rudamente.

—¡Chócale la mano! No se enfada. ¡Si es de lo más simpático!…

Y les faltaba poco, en su respeto, para arrodillarse ante el matador. Otros curiosos, de barba descuidada, vestidos con ropas viejas que habían sido elegantes en su origen, movían los rotos zapatos en torno del ídolo e inclinaban hacia él sus sombreros grasientos, hablándole en voz baja, llamándole «don Juan», para diferenciarse de la entusiasta e irreverente golfería. Al hablarle de sus miserias solicitaban una limosna, o, más audaces, le pedían, en nombre de su afición, un billete para la corrida, con el propósito de revenderlo inmediatamente.

Gallardo se defendió riendo de esta avalancha que le empujaba y oprimía, sin que bastasen a libertarle los dependientes del hotel, intimidados por el respeto que inspira la popularidad. Rebuscó en todos sus bolsillos hasta dejarlos limpios, distribuyendo a ciegas las piezas de plata entre las manos ávidas y en alto.

—Ya no hay más. ¡Se acabó el carbón!… ¡Dejadme, guasones!

Fingiéndose enfadado por esta popularidad que le halagaba, abriose paso con un impulso de sus músculos de atleta, y se salvó escalera arriba, saltando los peldaños con agilidad de lidiador, mientras los criados, libres ya de respetos, barrían a empujones el grupo hacia la calle.

Pasó Gallardo ante el cuarto que ocupaba Garabato, y vio a su criado por la puerta entreabierta, entre maletas y cajas, preparando el traje para la corrida.

Al encontrarse solo en su pieza, sintió que se desvanecía instantáneamente la alegre excitación causada por la avalancha de admiradores. Llegaban los malos momentos de los días de corrida; la incertidumbre de las últimas horas antes de marchar a la plaza. ¡Toros de Miura, y el público de Madrid!… El peligro, que visto de cerca parecía embriagarle, acrecentando su audacia, angustiábale ahora, al quedar solo, como algo sobrenatural, pavoroso por su misma incertidumbre.

Sentíase anonadado, como si de pronto cayesen sobre él las fatigas de la mala noche anterior. Tuvo deseos de tenderse en una de las camas que ocupaban el fondo de la habitación, pero otra vez la inquietud por lo que le aguardaba, incierto y misterioso, desvaneció su somnolencia.

Anduvo inquieto por la habitación y encendió otro habano en los restos del que acababa de consumir.

¿Cómo sería para él la temporada de Madrid que iba a comenzar? ¿Qué dirían sus enemigos? ¿Cómo quedarían los rivales de profesión?… Llevaba muertos muchos miuras: al fin unos toros como los demás; pero pensaba en los camaradas caídos en el redondel, casi todos víctimas de los animales de esta ganadería. ¡Dichosos miuras! Por algo él y los otros espadas ponían en sus contratas mil pesetas más cuando habían de lidiar este ganado.

Siguió vagando por la habitación con paso nervioso. Deteníase para contemplar estúpidamente objetos conocidos que pertenecían a su equipaje, y después se dejaba caer en un sillón, como si le acometiese repentina flojedad. Varias veces miró su reloj. Aún no eran las dos. ¡Con qué lentitud pasaba el tiempo!

Deseaba, como un remedio para sus nervios, que llegase cuanto antes la hora de vestirse y marchar a la plaza. La gente, el ruido, la curiosidad popular, el deseo de mostrarse sereno y alegre ante la admiración pública, y sobre todo la cercanía del peligro real y corpóreo, borraban instantáneamente esta angustia del aislamiento, en la cual, el espada, viéndose sin el auxilio de las excitaciones externas, se encontraba con algo semejante al miedo.

La necesidad de distraerse le hizo rebuscar en el bolsillo interior de su americana, sacando junto con la cartera un sobrecito que despedía suave e intenso perfume. De pie junto a una ventana, por la que entraba la turbia claridad de un patio interior, contempló el sobre que le habían entregado al llegar al hotel, admirando la elegancia de los caracteres en que estaba escrita la dirección, finos y esbeltos.

Luego sacó el pliego, aspirando con deleite su perfume indefinible. ¡Oh! Las personas de alto nacimiento y que han viajado mucho, ¡cómo revelan su señorío inimitable hasta en los menores detalles!…

Gallardo, como si llevase en su cuerpo el acre hedor de miseria de los primeros años, se perfumaba con una abundancia escandalosa. Sus enemigos se burlaban del atlético mocetón, llegando en su apasionamiento a calumniar la integridad de su sexo. Los admiradores sonreían ante esta debilidad, pero muchas veces tenían que volver la cara, como mareados por el excesivo olor del diestro. Toda una perfumería le acompañaba en sus viajes, y las esencias más femeniles ungían su cuerpo al descender a la arena, entre caballos muertos, tripajes sueltos y boñigas revueltas con sangre. Ciertas cocotas entusiastas, a las que conoció en un viaje a las plazas del Sur de Francia, le habían dado el secreto de mezclas y combinaciones de extraños perfumes; pero ¡aquella esencia de la carta, que era la misma de la persona que la había escrito! ¡aquel olor misterioso, fino e indefinible, que no podía imitarse, que parecía emanar del aristocrático cuerpo, y que él llamaba «olor de señora»!…

Leyó y releyó la carta con una sonrisa beatífica, de deleite y de orgullo. No era gran cosa: media docena de renglones; un saludo desde Sevilla, deseándole mucha suerte en Madrid; una felicitación anticipada por sus triunfos. Podía extraviarse la tal carta sin compromiso alguno para la mujer que la firmaba. «Amigo Gallardo» al principio, con una letra elegante que parecía cosquillear los ojos del torero, y al final «su amiga Sol»; todo en un estilo fríamente amistoso, tratándole de usted, con un amable tono de superioridad, como si las palabras no fuesen de igual a igual y descendiesen misericordiosas desde lo alto.

El torero, al contemplar la carta con su adoración de hombre del pueblo poco versado en la lectura, no podía evitar cierto sentimiento de molestia, como si se viese despreciado.

—¡Esta gachí!—murmuró—. ¡Esta mujer!… No hay quien la desmonte. ¡Mia tú que hablarme de usté!… ¡Usté! ¡Y a mí!…

Pero los buenos recuerdos le hicieron sonreír satisfecho. El estilo frío era para las cartas: costumbres de gran señora, preocupaciones de dama que había corrido mucho mundo. Su molestia se trocaba en admiración.

—¡Lo que sabe esta mujer! ¡Vaya un bicho de cuidao!…

Y en su sonrisa asomaba una satisfacción profesional, un orgullo de domador que, al apreciar la fuerza de la fiera vencida, alaba su propia gloria.

Mientras Gallardo admiraba la carta, entraba y salía su criado Garabato llevando ropas y cajas, que dejaba sobre una cama.

Era un mozo silencioso en sus movimientos y ágil de manos, que parecía no reparar en la presencia del matador. Hacía algunos años que acompañaba al diestro en todas sus correrías como «mozo de estoques». Había comenzado en Sevilla toreando en las capeas al mismo tiempo que Gallardo; pero los malos golpes estaban reservados para él, así como los adelantos y la gloria para su compañero. Pequeño, negruzco y de pobre musculatura, una cicatriz tortuosa y mal unida cortaba cual blancuzco garabato su cara arrugada y flácida de viejo. Era una cornada que le había dejado casi muerto en la plaza de un pueblo, y a esta herida atroz había que añadir otras que desfiguraban las partes ocultas de su cuerpo.

Por milagro salió con vida de sus aficiones de lidiador; y lo más cruel era que las gentes reían de sus desgracias, encontrando un placer en verle pateado y destrozado por los toros. Al fin, su torpeza testaruda cedió ante la desgracia, conformándose con ser el acompañante, el criado de confianza de su antiguo camarada. Era el más ferviente admirador de Gallardo, aunque abusaba de las confianzas de la intimidad, permitiéndose advertencias y críticas. De encontrarse él en la piel del maestro, lo hubiese hecho mejor en ciertos momentos. Los amigos de Gallardo hallaban motivos de risa en las ambiciones fracasadas del mozo de estoques, pero él no prestaba atención a las burlas. ¿Renunciar a los toros?… Jamás. Para que no se extinguiese del todo la memoria de su pasado, peinábase el recio pelo en brillantes tufos sobre las orejas y conservaba luengo en el occipucio el sagrado mechón, la coleta de los tiempos juveniles, signo profesional que le distinguía de los otros mortales.

Cuando Gallardo se enfadaba con él, su cólera ruidosa de impulsivo amenazaba siempre a este adorno capilar.

—¿Y tú gastas coleta, sinvergüensa?… Te voy a cortá ese rabo de rata, ¡desahogao! ¡maleta!

Garabato acogía con resignación estas amenazas, pero se vengaba de ellas encerrándose en un silencio de hombre superior, contestando con encogimientos de hombros a la alegría del maestro cuando éste, al volver de la plaza en una tarde feliz, preguntaba con satisfacción infantil:

—¿Qué te ha paresío? ¿Verdá que estuve güeno?

De la camaradería juvenil guardaba el privilegio de tutear al amo. No podía hablar de otro modo al maestro; pero el tú iba acompañado de un gesto grave, de una expresión de ingenuo respeto. Su familiaridad era semejante a la de los antiguos escuderos con los buscadores de aventuras.

Torero desde el cuello al cogote, el resto de su persona tenía a la vez de sastre y ayuda de cámara. Vestido con un terno de paño inglés, regalo del señor, llevaba las solapas cubiertas de alfileres e imperdibles y clavadas en una manga varias agujas enhebradas. Sus manos secas y obscuras tenían una suavidad femenil para manejar y arreglar los objetos.

Cuando hubo colocado sobre la cama todo lo necesario para la vestimenta del maestro, pasó revista a los numerosos objetos, convenciéndose de que nada faltaba. Luego se plantó en el centro del cuarto, y sin mirar a Gallardo, como si hablase consigo mismo, dijo con voz bronca y cerrado acento:

—¡Las dó!

Gallardo levantó la cabeza nerviosamente, como si no se hubiese percatado hasta entonces de la presencia de su criado. Guardó la carta en el bolsillo y aproximose con cierta pereza hacia el fondo del cuarto, como si quisiera retardar el momento de vestirse.

—¿Está too?…

Pero de pronto, su cara pálida se coloreó con un gesto violento. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, como si acabase de sufrir el choque de una sorpresa pavorosa.

—¿Qué traje has sacao?

Garabato señaló a la cama, pero antes de que pudiese hablar, la cólera del maestro cayó sobre él, ruidosa y terrible.

—¡Mardita sea! Pero ¿es que no sabes na de las cosas del ofisio? ¿Es que vienes de segar?… Corría en Madrid, toros de Miura, y me pones el traje rojo, el mismo que llevaba el pobre Manuel el Espartero… ¡Ni que fueras mi enemigo, so sinvergüensa! ¡Paece como que deseas mi muerte, malaje!

Y su cólera agrandábase así como iba considerando la enormidad de este descuido, que equivalía a un reto a la mala suerte. ¡Torear en Madrid con traje rojo después de lo pasado!… Chispeaban sus ojos con fuego hostil, como si acabase de recibir un ataque traicionero; se coloreaban sus córneas, y parecía próximo a caer sobre el pobre Garabato con sus rudas manazas de matador.

Un discreto golpe en la puerta del cuarto cortó esta escena.

—Adelante.

Entró un joven vestido de claro, con roja corbata, y llevando el fieltro cordobés en una mano ensortijada de gruesos brillantes. Gallardo le reconoció al momento, con esa facilidad que tienen para recordar los rostros cuantos viven sujetos a las muchedumbres.

Pasó, de golpe, de la cólera a una amabilidad sonriente, como si experimentase dulce sorpresa con la visita. Era un amigo de Bilbao, un aficionado entusiasta, partidario de su gloria. Esto era todo lo que podía recordar. ¿Pero el nombre? ¡Conocía a tantos! ¿Cómo se llamaba?… Lo único que sabía ciertamente era que debía tutearle, pues entre los dos existía una antigua amistad.

—Siéntate. ¡Qué sorpresa! ¿Cuándo has venío? ¿La familia güena?

Y el admirador se sentó, con la satisfacción de un devoto que entra en el santuario del ídolo, dispuesto a no moverse de allí hasta el último instante, recreándose al recibir el tuteo del maestro, y llamándole Juan a cada dos palabras, para que muebles, paredes y cuantos pasasen por el inmediato corredor pudieran enterarse de su intimidad con el grande hombre. Había llegado por la mañana de Bilbao, y regresaba al día siguiente. Un viaje nada más que para ver a Gallardo. Había leído sus grandes éxitos: bien empezaba la temporada. La tarde sería buena. Por la mañana había estado en el apartado, fijándose en un bicho retinto, que indudablemente daría mucho juego en manos de Gallardo…

Pero el maestro cortó con cierta precipitación estas profecías del aficionado.

—Con permiso, dispénsame; ahora mismo güervo.

Y salió del cuarto, dirigiéndose a una puertecilla sin número, en el fondo del pasillo.

—¿Qué traje pongo?—preguntó Garabato con voz que aún parecía más bronca por el deseo de mostrarse sumiso.

—El verde, el tabaco, el azul, el que te dé la gana.

Y Gallardo desapareció tras la puertecilla, mientras el servidor, viéndose libre de su presencia, sonreía con malicia vengadora. Conocía este rápido escape al llegar el momento de vestirse. La «meada del miedo», según decían los del oficio. Y su sonrisa expresaba satisfacción al ver una vez más que los grandes hombres del arte, los valientes, sufrían las angustias de una doble necesidad, producto de la emoción, lo mismo que él en los tiempos que descendía a los redondeles de los pueblos.

Mucho rato después, cuando volvió Gallardo a su pieza, resignado a no sufrir necesidades dentro de su traje de lidia, encontró a un nuevo visitante. Era el doctor Ruiz, médico popular, que llevaba treinta años firmando los partes facultativos de todas las cogidas y curando a cuantos toreros caían heridos en la plaza de Madrid.

Gallardo le admiraba, teniéndole por el más alto representante de la ciencia universal, al mismo tiempo que se permitía cariñosas bromas sobre su carácter bondadoso y el descuido de su persona. Su admiración era la misma del populacho, que sólo reconoce la sabiduría de un hombre mal pergeñado y con rarezas de carácter que le diferencien de los demás.

Era de baja estatura y prominente abdomen, la cara ancha, la nariz algo aplastada, y una barba en collar, de un blanco sucio y amarillento, todo lo cual le daba lejana semejanza con la cabeza de Sócrates. Al estar de pie, su vientre abultado y flácido parecía moverse con las palabras dentro del amplio chaleco; al sentarse, subíasele esta parte de su organismo sobre el flaco pecho. Las ropas, manchadas y viejas a poco de usarlas, parecían flotar como prendas ajenas sobre su cuerpo inarmónico, obeso en las partes dedicadas a la digestión y pobre en las destinadas al movimiento.

—Es un bendito—decía Gallardo—. Un sabio… un chiflao, güeno como el pan, y que nunca tendrá una peseta… Da lo que tiene y toma lo que quieren darle.

Dos grandes pasiones animaban su vida: la revolución y los toros; una revolución vaga y tremenda que había de venir, no dejando en Europa nada de lo existente; un republicanismo anarquista que no se tomaba la pena de explicar, y sólo era claro en sus negaciones exterminadoras. Los toreros le hablaban como a un padre; él los tuteaba a todos, y bastaba un telegrama llegado de cualquier punto extremo de la Península, para que al momento el buen doctor tomase el tren y fuese a curar la cornada recibida por uno de sus «chicos», sin más esperanza de recompensa que lo que buenamente quisieran darle.

Al ver a Gallardo después de larga ausencia, lo abrazó, estrujando su flácido abdomen contra aquel cuerpo que parecía de bronce. ¡Olé los buenos mozos! Encontraba al espada mejor que nunca.

—¿Y cómo va eso de la República, doctó? ¿Cuándo viene?—preguntó Gallardo con sorna andaluza—. El Nacional dice que ya está al caer; que será un día de estos.

—¿Y a ti qué te importa, guasón? Deja en paz al pobre Nacional. Más le valdría banderillear mejor. A ti lo que debe interesarte es seguir matando toros como el mismísimo Dios… ¡Buena tardecita se prepara! Me han dicho que el ganado…

Pero al llegar aquí, el joven que había visto el apartado y deseaba dar noticias interrumpió al doctor para hablar de un toro retinto que «le había dado en el ojo», y del que esperaba las mayores proezas. Los dos hombres, que habían permanecido largo rato solos en el cuarto y silenciosos después de saludarse, quedaron frente a frente, y Gallardo creyó necesaria una presentación. Pero ¿cómo se llamaría aquel amigo al que hablaba de tú?… Se rascó la cabeza, frunciendo las cejas con expresión reflexiva; pero su indecisión fue corta.

—Oye, tú: ¿cómo es tu grasia? Perdona… ya ves, ¡con tanta gente!…

El joven ahogó bajo una sonrisa de aprobación su desencanto al verse olvidado del maestro y dio su nombre. Gallardo, al oírle, sintió que el pasado venía de golpe a su memoria, y reparó el olvido añadiendo tras el nombre: «rico minero de Bilbao». Luego presentó al «famoso doctor Ruiz»; y los dos hombres, como si se conociesen toda la vida, unidos por el entusiasmo de la común afición, comenzaron a charlar sobre el ganado de la tarde.

—Siéntense ustés—dijo Gallardo señalando un sofá en el fondo de la habitación—. Ahí no estorban. Hablen y no se ocupen de mí. Voy a vestirme. ¡Me paece que entre hombres!…

Y se despojó de su traje, quedando en ropas interiores. Sentado en una silla, en medio del arco que separaba el saloncito de la alcoba, se entregó en manos de Garabato, el cual había abierto un saco de cuero de Rusia, sacando de él un neceser casi femenil para el aseo del maestro.

A pesar de que éste iba cuidadosamente afeitado, volvió a enjabonarle la cara y a pasar la navaja por sus mejillas con la celeridad del que está habituado a una misma faena diariamente. Luego de lavarse, volvió Gallardo a ocupar su asiento. El criado inundó su pelo de brillantina y esencias, peinándolo en bucles sobre la frente y las sienes; después emprendió el arreglo del signo profesional: la sagrada coleta.

Peinó con cierto respeto el largo mechón que coronaba el occipucio del maestro, lo trenzó, e interrumpiendo la operación, lo fijó con dos horquillas en lo alto de la cabeza, dejando su arreglo definitivo para más adelante. Había que ocuparse ahora de los pies, y despojó al lidiador de sus calcetines, dejándole sin más ropas que una camiseta y unos calzones de punto de seda.

La recia musculatura de Gallardo marcábase bajo estas ropas con vigorosas hinchazones. Una oquedad en un muslo delataba la profunda cicatriz, la carne desaparecida bajo una cornada. Sobre la piel morena de los brazos marcábanse con manchas blancas los vestigios de antiguos golpes. El pecho, obscuro y limpio de vello, estaba cruzado por dos líneas irregulares y violáceas, que eran también recuerdo de sangrientos lances. En un tobillo, la carne tenía un tinte violáceo, con una depresión redonda, como si hubiese servido de molde a una moneda. Aquel organismo de combate exhalaba un olor de carne limpia y brava mezclado con fuertes perfumes de mujer.

Garabato, con un brazo lleno de algodones y blancos vendajes, se arrodilló a los pies del maestro.

—Lo mismo que los antiguos gladiadores—dijo el doctor Ruiz, interrumpiendo su conversación con el bilbaíno—. Estás hecho un romano, Juan.

—La edá, doctó—contestó el espada con cierta melancolía—. Nos hacemos viejos. Cuando yo peleaba con los toros y con el hambre no necesitaba de esto, y tenía pies de hierro en las capeas.

Garabato introdujo entre los dedos del maestro pequeñas vedijas de algodón; luego cubrió las plantas y la parte superior de los pies con una planchuela de esta blanda envoltura, y tirando de las vendas comenzó a envolverlos en apretadas espirales, lo mismo que aparecen envueltas las antiguas momias. Para fijar esta operación, echó mano de las agujas enhebradas que llevaba en una manga y cosió minuciosamente los extremos de los vendajes.

Gallardo golpeó el suelo con los pies apretados, que parecían más firmes dentro de su blanda envoltura. Sentíalos en este encierro fuertes y ágiles. El criado se los introdujo en altas medias que le llegaban a mitad del muslo, gruesas y flexibles como polainas, única defensa de las piernas bajo la seda del traje de lidia.

—Cuida de las arrugas… Mira, Garabato, que no me gusta yevar bolsas.

Y él mismo, puesto de pie, intentaba verse por las dos caras en un espejo cercano, agachándose para pasar las manos por las piernas y borrar las arrugas. Sobre las medias blancas Garabato introdujo las de seda color rosa, las únicas que quedaban visibles en el traje de torero. Luego, Gallardo metió sus pies en las zapatillas, escogiéndolas entre varios pares que Garabato había puesto sobre un cofre, todas con la suela blanca, completamente nuevas.

Ahora comenzaba realmente la tarea de vestirse. El criado le ofreció los calzones de lidia cogidos por sus extremos: dos pernales de seda color tabaco con pesados bordados de oro en sus costuras. Gallardo se introdujo en ellos, quedando pendientes sobre sus pies los gruesos cordones que cerraban las extremidades, rematados por borlajes de oro. Estos cordones, que apretaban el calzón por debajo de la rodilla, congestionando la pierna con un vigor artificial, se llamaban los «machos».

Gallardo recomendó a su criado que apretase sin miedo, hinchando al mismo tiempo los músculos de sus piernas. Esta operación era una de las más importantes. Un matador debe llevar bien apretados los «machos». Y Garabato, con ágil presteza, dejó convertidos en pequeños colgantes los cordones enrollados e invisibles bajo los extremos del calzón.

El maestro se metió en la fina camisa de batista que le ofrecía el criado, con rizadas guirindolas en la pechera, suave y transparente como una prenda femenil. Garabato, luego de abrocharla, hizo el nudo de la larga corbata, que descendía como una línea roja, partiendo la pechera, hasta perderse en el talle del calzón. Quedaba lo más complicado de la vestimenta, la faja, una banda de seda de más de cuatro metros, que parecía llenar toda la habitación, manejándola Garabato con la maestría de la costumbre.

El espada fue a colocarse junto a sus amigos, al otro lado del cuarto, y fijó en su cintura uno de los extremos.

—A ver: mucha atención—dijo a su criado—. Que haiga su poquiyo de habiliá.

Y dando vueltas lentamente sobre sus talones, fue aproximándose al criado, mientras la faja, sostenida por éste, se arrollaba a su cintura en curvas regulares, que iban dando al talle mayor esbeltez. Garabato, con rápidos movimientos de mano, cambiaba la posición de la banda de seda. En unas vueltas la faja se arrollaba doblada, en otras completamente abierta, y toda ella ajustábase al talle del matador, lisa y como de una pieza, sin arrugas ni salientes. En el curso del viaje rotatorio, Gallardo, escrupuloso y descontentadizo en el arreglo de su persona, detenía su movimiento de traslación para retroceder dos o tres vueltas, rectificando el trabajo.

—No está bien—decía con mal humor—. ¡Mardita sea!… ¡Pon cuidao, Garabato!

Después de muchos altos en el viaje, Gallardo llegó al final, llevando en la cintura toda la pieza de seda. El ágil mozo había cosido y puesto imperdibles y alfileres en todo el cuerpo del maestro, convirtiendo sus vestiduras en una sola pieza. Para salir de ellas debía recurrir el torero a las tijeras y a manos extrañas. No podría despojarse de una sola de sus prendas hasta volver al hotel, a no ser que lo hiciese un toro en plena plaza y acabasen de desnudarlo en la enfermería.

Sentose Gallardo otra vez y Garabato la emprendió con la coleta, librándola del sostén de las horquillas y uniéndola a la moña, falso rabo con negra escarapela que recordaba la antigua redecilla de los primeros tiempos del toreo.

El maestro, como si quisiera retardar el momento de encerrarse definitivamente en el traje, desperezábase, pedía a Garabato el cigarro que había abandonado sobre la mesita de noche, preguntaba la hora, creyendo que todos los relojes iban adelantados.

—Aún es pronto… Entoavía no han yegao los chicos… No me gusta ir temprano a la plaza. ¡Le dan a uno cada lata cuando está allí esperando!…

Un criado del hotel anunció que esperaba abajo el carruaje con la cuadrilla.

Era la hora. No había pretexto para retardar el momento de la partida. Se puso sobre la faja el chaleco de borlaje de oro, y encima de éste la chaquetilla, una pieza deslumbrante, de enormes realces, pesada cual una armadura y fulguradora de luz como un ascua. La seda color de tabaco sólo quedaba visible en la parte interna de los brazos y en dos triángulos de la espalda. Casi toda la pieza desaparecía bajo la gruesa capa de muletillas y bordados de oro formando flores con piedras de color en sus corolas. Las hombreras eran pesadísimos bloques de áureo bordado, de las que pendían arambeles del mismo metal. El oro se prolongaba hasta en los bordes de la pieza, formando compactas franjas que se estremecían a cada paso. En la boca dorada de los bolsillos asomaban las puntas de dos pañuelos de seda, rojos como la corbata y la faja.

—La montera.

Garabato sacó con gran cuidado de una caja ovalada la montera de lidia, negra y rizosa, con sus dos borlas pendientes a modo de orejas de pasamanería. Gallardo se cubrió con ella, cuidando de que la moña quedase al descubierto, pendiendo simétricamente sobre la espalda.

—El capote.

De encima de una silla cogió Garabato el capote llamado de paseo, la capa de gala, un manto principesco de seda del mismo color que el traje y tan cargado como éste de bordados de oro. Gallardo se lo puso sobre un hombro y se miró al espejo, satisfecho de sus preparativos. No estaba mal… ¡A la plaza!

Sus dos amigos se despidieron apresuradamente, para tomar un coche y seguirle. Garabato se metió bajo un brazo un gran lío de trapos rojos, por cuyos extremos asomaban las empuñaduras y conteras de varias espadas.

Al descender Gallardo al vestíbulo del hotel, vio la calle ocupada por numeroso y bullente gentío, como si acabase de ocurrir un gran suceso. Además, llegó hasta él el zumbido de la muchedumbre que permanecía oculta más allá del rectángulo de la puerta.

Acudió el dueño del hotel y toda su familia con las manos tendidas, como si le despidieran para un largo viaje.

—¡Mucha suerte! ¡Que le vaya a usted bien!

Los criados, suprimiendo las distancias a impulsos del entusiasmo y la emoción, también le estrechaban la diestra.

—¡Buena suerte, don Juan!

Y él volvíase a todos lados sonriente, sin dar importancia a la cara de espanto de las señoras del hotel.

—Grasias, muchas grasias. Hasta luego.

Era otro. Desde que se había puesto sobre un hombro su capa deslumbrante, una sonrisa desenfadada iluminaba su rostro. Estaba pálido, con una palidez sudorosa semejante a la de los enfermos; pero reía, satisfecho de vivir y de marchar hacia el público, adoptando su nueva actitud con la facilidad instintiva del que necesita un gesto para mostrarse ante la muchedumbre.

Contoneábase con arrogancia, chupando el puro que llevaba en la mano izquierda; movía las caderas al andar bajo su hermosa capa, pisando fuerte, con una petulancia de buen mozo.

—¡Vaya, cabayeros… dejen ustés paso! Muchas grasias, muchas grasias.

Y procuraba librar su traje de sucios contactos al abrirse camino entre una muchedumbre de gentes mal vestidas y entusiastas que se agolpaban a la puerta del hotel. No tenían dinero para ir a la corrida, pero aprovechaban la ocasión de dar la mano al famoso Gallardo o tocar siquiera algo de su traje.

Junto a la acera aguardaba un coche tirado por cuatro mulas vistosamente enjaezadas con borlajes y cascabeles. Garabato se había izado ya en el pescante con su lío de muletas y espadas. En el interior estaban tres toreros con la capa sobre las rodillas, vistiendo trajes de colores vistosos, bordados con igual profusión que el del maestro, pero sólo de plata.

Gallardo, entre empellones de la ovación popular, teniendo que defenderse con los codos de las ávidas manos, llegó al estribo del carruaje, siendo ayudado en su ascensión por un entusiasmo que le acariciaba el dorso con violentos contactos.

—Buenas tardes, cabayeros—dijo brevemente a los de su cuadrilla.

Se sentó atrás, junto al estribo, para que todos pudieran contemplarle, y sonrió, contestando con movimientos de cabeza a los gritos de algunas mujeres desarrapadas y al corto aplauso que iniciaron los chicuelos vendedores de periódicos.

El carruaje arrancó con todo el ímpetu de las valientes mulas, llenando la calle de alegre cascabeleo. La muchedumbre se abría para dejar paso a las bestias, pero muchos se abalanzaron al carruaje como si quisieran caer bajo sus ruedas. Agitábanse sombreros y bastones: un estremecimiento de entusiasmo corrió por el gentío; uno de esos contagios que agitan y enloquecen a las masas en ciertas horas, haciendo gritar a todos sin saber por qué:

—¡Olé los hombres valientes!… ¡Viva España!

Gallardo, siempre pálido y risueño, saludaba, repitiendo «muchas grasias», conmovido por el contagio del entusiasmo popular y orgulloso de su valer, que unía su nombre al de la patria.

Una manga de «golfos» y greñudas chicuelas siguió al coche a todo correr de sus piernas, como si al final de la loca carrera les esperase algo extraordinario.

Desde una hora antes, la calle de Alcalá era a modo de un río de carruajes entre dos orillas de apretados peatones que marchaban hacia el exterior de la ciudad. Todos los vehículos, antiguos y modernos, figuraban en esa emigración pasajera, revuelta y ruidosa: desde la antigua diligencia, salida a luz como un anacronismo, hasta el automóvil. Los tranvías pasaban atestados, con racimos de gente desbordando de sus estribos. Los ómnibus cargaban pasajeros en la esquina de la calle de Sevilla, mientras en lo alto voceaba el conductor: «¡A la plaza! ¡a la plaza!» Trotaban con alegre cascabeleo las mulas emborladas tirando de carruajes descubiertos con mujeres puestas de mantilla blanca y encendidas flores; a cada instante sonaba una exclamación de espanto viendo salir incólume, con agilidad simiesca, de entre las ruedas de un carruaje, algún chicuelo que pasaba a saltos de una acera a otra, desafiando la veloz corriente de vehículos. Gruñían las trompas de los automóviles; gritaban los cocheros; pregonaban los vendedores de papeles la hoja con la estampa e historia de los toros que iban a lidiarse, o los retratos y biografías de los toreros famosos, y de vez en cuando una explosión de curiosidad hinchaba el sordo zumbido de la muchedumbre. Entre los obscuros jinetes de la Guardia municipal pasaban vistosos caballeros sobre flacos y míseros rocines, con las piernas enfundadas de amarillo, doradas chaquetas y anchos sombreros de castor con gruesa borla a guisa de escarapela. Eran los picadores, rudos jinetes de aspecto montaraz, llevando encogido a la grupa, tras la alta silla moruna, una especie de diablo vestido de rojo, el «mono sabio», el servidor que había conducido la cabalgadura hasta su casa.

Las cuadrillas pasaban en coches abiertos, y los bordados de los toreros, reflejando la luz de la tarde, parecían deslumbrar a la muchedumbre, excitando su entusiasmo. «Ese es Fuentes.» «Ese es el Bomba.» Y las gentes, satisfechas de la identificación, seguían con mirada ávida el alejamiento de los carruajes, como si fuese a ocurrir algo y temiesen llegar tarde.

Desde lo alto de la calle de Alcalá veíase la ancha vía en toda rectitud, blanca de sol, con filas de árboles que verdeaban al soplo de la primavera, los balcones negros de gentío y la calzada sólo visible a trechos bajo el hormigueo de la muchedumbre y el rodar de los coches descendiendo a la Cibeles. En este punto elevábase otra vez la cuesta, entre arboledas y grandes edificios, y cerraba la perspectiva, como un arco triunfal, la puerta de Alcalá, destacando su perforada mole blanca sobre el espacio azul, en el que flotaban, cual cisnes solitarios, algunas vedijas de nubes.

Gallardo iba silencioso en su asiento, contestando al gentío con una sonrisa inmóvil. Después del saludo a los banderilleros no había hablado palabra. Ellos también estaban silenciosos y pálidos, con la ansiedad de lo desconocido. Al verse entre toreros, dejaban a un lado, por inútiles, las gallardías necesarias ante el público.

Una misteriosa influencia parecía avisar a la muchedumbre el paso de la última cuadrilla que iba hacia la plaza. Los pilluelos que corrían tras el coche aclamando a Gallardo habían quedado rezagados, deshaciéndose el grupo entre los carruajes; pero a pesar de esto, las gentes volvían la cabeza, como si adivinasen a sus espaldas la proximidad del célebre torero, y detenían el paso, alineándose en el borde de la acera para verle mejor.

En los coches que rodaban delante volvían sus cabezas las mujeres, como avisadas por el cascabeleo de las mulas trotadoras. Un rugido informe salía de ciertos grupos que detenían el paso en las aceras. Debían ser exclamaciones entusiastas. Algunos agitaban los sombreros; otros enarbolaban garrotes, moviéndolos como si saludasen.

Gallardo contestaba a todos con su sonrisa de mueca, pero parecía no darse cuenta, en su preocupación, de estos saludos. A su lado iba el Nacional, el peón de confianza, un banderillero, mayor que él en diez años, hombretón rudo, de unidas cejas y gesto grave. Era famoso entre la gente del oficio por su bondad, su hombría de bien y sus entusiasmos políticos.

—Juan, no te quejarás de Madrí—dijo el Nacional—.Te has hecho con el público.

Pero Gallardo, como si no le oyese y deseara exteriorizar los pensamientos que le preocupaban, contestó:

—Me da er corasón que esta tarde va a haber argo.

Al llegar a la Cibeles se detuvo el coche. Venía un gran entierro por el Prado, camino de la Castellana, cortando la avalancha de carruajes de la calle de Alcalá.

Gallardo púsose aún más pálido, contemplando con ojos azorados el paso de la cruz y el desfile de los sacerdotes, que rompieron a cantar gravemente, al mismo tiempo que miraban, unos con aversión, otros con envidia, a toda esa gente olvidada de Dios que corría a divertirse.

El espada se apresuró a quitarse la montera, imitándole sus banderilleros, menos el Nacional.

—Pero ¡mardita sea!—gritó Gallardo—. ¡Descúbrete, condenao!

Le miraba furioso, como si fuese a pegarle, convencido por una confusa intuición de que esta rebeldía iba a atraer sobre él las mayores desgracias.

—Güeno, me la quito—dijo el Nacional con una fosquedad de niño contrariado, luego que vio alejarse la cruz—. Me la quito… pero es al muerto.

Permanecieron detenidos mucho tiempo para dejar pasar al largo cortejo.

—¡Mala pata!—murmuró Gallardo con voz temblona de cólera—. ¿A quién se le ocurre traer un entierro por el camino de la plaza?… ¡Mardita sea! ¡Cuando digo que hoy pasa argo!

El Nacional sonrió, encogiéndose de hombros.

—Superstisiones y fanatismos… Dios u la Naturaleza no se ocupan de esas cosas.

Estas palabras, que irritaron aún más a Gallardo, desvanecieron la grave preocupación de los otros toreros, los cuales comenzaron a burlarse del compañero, como en todas las ocasiones en que sacaba a colación su frase favorita «Dios u la Naturaleza».

Al quedar libre el paso, el carruaje emprendió una marcha veloz a todo correr de sus mulas, pasando entre los otros vehículos que afluían a la plaza. Al llegar a ésta, torció a la izquierda, dirigiéndose a la puerta llamada de Caballerizas, que daba a los corrales y a las cuadras, teniendo que marchar a paso lento entre el compacto gentío. Otra ovación a Gallardo cuando descendió del coche, seguido de sus banderilleros. Manotazos y empellones para salvar su traje de sucios contactos; sonrisas de saludo; ocultaciones de la diestra, que todos querían estrechar.

—¡Paso, cabayeros! ¡Muchas grasias!

El amplio corral entre el cuerpo de la plaza y el muro de las dependencias estaba lleno de público que antes de ocupar sus asientos quería ver de cerca a los toreros. Sobre las cabezas del gentío emergían a caballo los picadores y los alguaciles con sus trajes del siglo XVII. A un lado del corral alzábanse edificios de ladrillo de un solo piso, con parras sobre las puertas y tiestos de flores en las ventanas: un pequeño pueblo de oficinas, talleres, caballerizas y casas en las que vivían los mozos de cuadra, los carpinteros y demás servidores del circo.

El diestro avanzó trabajosamente entre los grupos. Su nombre pasaba de boca en boca con exclamaciones de entusiasmo.

—¡Gallardo!… ¡Ya está ahí el Gallardo! ¡Olé! ¡Viva España!

Y él, entregado por completo al culto del público, avanzaba contoneándose, sereno cual un dios, alegre y satisfecho, como si asistiese a una fiesta en su honor.

Dos brazos se arrollaron a su cuello, al mismo tiempo que asaltaba su olfato un fuerte hedor de vino.

—¡Cachondo!… ¡Gracioso! ¡Vivan los mozos valientes!

Era un señor de buen aspecto, un burgués que había almorzado con sus amigos y huía de la risueña vigilancia de éstos, que le observaban a pocos pasos de distancia. Reclinó su cabeza en el hombro del espada, y así permaneció, como si en tal posición fuese a dormirse de entusiasmo. Los empujones de Gallardo y los tirones de los amigos libraron al espada de este abrazo interminable. El borracho, al verse separado de su ídolo, rompió en gritos de entusiasmo. ¡Olé los hombres! Que vinieran allí todas las naciones del mundo a admirar a toreros como aquél y a morirse de envidia.

—Tendrán barcos… tendrán dinero… pero ¡todo mentira! Ni tienen toros ni mozos como éste, que le arrastran de valiente que es… ¡Olé mi niño! ¡Viva mi tierra!

Gallardo atravesó una gran sala pintada de cal, sin mueble alguno, donde estaban sus compañeros de profesión rodeados de grupos entusiastas. Luego se abrió paso entre el gentío que obstruía una puerta, y entró en una pieza estrecha y obscura, en cuyo fondo brillaban luces. Era la capilla. Un viejo cuadro representando la llamada Virgen de la Paloma ocupaba el frente del altar. Sobre la mesa ardían cuatro velas. Unos ramos de flores de trapo apolillábanse polvorientos en búcaros de loza ordinaria.

La capilla estaba llena de gente. Los aficionados de clase humilde amontonábanse dentro de ella para ver de cerca los grandes hombres. Manteníanse en la obscuridad con la cabeza descubierta, unos acurrucados en las primeras filas, otros subidos en sillas y bancos, vueltos en su mayoría de espaldas a la Virgen y mirando ávidamente a la puerta para lanzar un nombre apenas columbraban el brillo de un traje de luces.

Los banderilleros y picadores, pobres diablos que iban a exponer su vida lo mismo que los maestros, apenas levantaban con su presencia un leve murmullo. Sólo los aficionados fervorosos conocían sus apodos.

De pronto, un prolongado zumbido, un nombre repitiéndose de boca en boca:

—¡Fuentes!… ¡Ese es el Fuentes!

Y el elegante torero, con su esbelta gentileza, suelta la capa sobre el hombro, avanzó hasta el altar, doblando una rodilla con elegancia teatral, reflejándose las luces en el blanco de sus ojos gitanescos, echando atrás la figura recogida, graciosa y ágil. Luego de hecha su oración y de persignarse se levantó, marchando de espaldas hasta la puerta, sin perder de vista la imagen, como un tenor que se retira saludando al público.

Gallardo era más simple en sus emociones. Entró montera en mano, la capa recogida, contoneándose con no menos arrogancia; pero al verse ante la imagen puso las dos rodillas en tierra, entregándose a su oración, sin acordarse de los centenares de ojos fijos en él. Su alma de cristiano simple estremecíase con el miedo y los remordimientos. Pidió protección con el fervor de los hombres sencillos que viven en continuo peligro y creen en toda clase de influencias adversas y protecciones sobrenaturales. Por primera vez en todo el día, pensó en su mujer y en su madre. ¡La pobre Carmen, allá en Sevilla, esperando el telegrama! ¡La señora Angustias, tranquila con sus gallinas, en el cortijo de La Rinconada, sin saber ciertamente dónde toreaba su hijo!… ¡Y él con el terrible presentimiento de que aquella tarde iba a ocurrirle algo!… ¡Virgen de la Paloma! Un poco de protección. El sería bueno, olvidaría «lo otro», viviría como Dios manda.

Y fortalecido su espíritu supersticioso con este arrepentimiento inútil, salió de la capilla, emocionado aún, con los ojos turbios, sin ver a la gente que le obstruía el paso.

Fuera, en la pieza donde esperaban los toreros, le saludó un señor afeitado, vestido con un traje negro que parecía llevar con cierta torpeza.

—¡Mala pata!—murmuró el torero, siguiendo adelante—. ¡Cuando digo que hoy pasa argo!…

Era el capellán de la plaza, un entusiasta de la tauromaquia, que llegaba con los Santos Oleos bajo la chaqueta. Venía del barrio de la Prosperidad, escoltado por un vecino que le servía de sacristán a cambio de un asiento para ver la corrida. Años enteros llevaba discutiendo con una parroquia del interior de Madrid que alegaba mejor derecho para monopolizar el servicio religioso de la plaza. Los días de corrida tomaba un coche de punto, que pagaba la empresa, metíase bajo la americana el vaso sagrado, escogía por turno entre sus amigos y protegidos uno a quien agraciar con el asiento destinado al sacristán, y emprendía la marcha a la plaza, donde le guardaban dos sitios de delantera junto a las puertas del toril.

El sacerdote entró en la capilla con aire de propietario, escandalizándose de la actitud del público: todos con la cabeza descubierta, pero hablando en voz alta, y algunos hasta fumando.

—Caballeros, que esto no es un café. Hagan el favor de salir. La corrida va a empezar.

Este aviso fue lo que generalizó la dispersión, mientras el sacerdote sacaba los Oleos ocultos, guardándolos en una caja de madera pintada. El también, apenas hubo ocultado el sacro depósito, salió corriendo, para ocupar su sitio en la plaza antes de la salida de la cuadrilla.

La muchedumbre había desaparecido. En el corral sólo se veían hombres vestidos de seda y bordados, jinetes amarillos con grandes castoreños, alguaciles a caballo, y los mozos de servicio con sus trajes de oro y azul.

En la puerta llamada de Caballos, bajo un arco que daba salida a la plaza, formábanse los toreros con la prontitud de la costumbre: los maestros al frente; luego los banderilleros, guardando anchos espacios; y tras ellos, en pleno corral, pateaba la retaguardia, el escuadrón férreo y montaraz de los picadores, oliendo a cuero recalentado y a boñiga, sobre caballos esqueléticos que llevaban vendado un ojo. Como impedimenta de este ejército, agitábanse en último término las trincas de mulillas destinadas al arrastre, inquietos y vigorosos animales de limpio pelaje, cubiertos con armaduras de borlas y cascabeles, y llevando en sus colleras la ondeante bandera nacional.

En el fondo del arco, sobre las vallas de madera que lo obstruían a medias, abríase un medio punto azul y luminoso, dejando visible un pedazo de cielo, el tejado de la plaza y una sección de graderío con la multitud compacta y hormigueante, en la que parecían palpitar, cual mosquitos de colores, los abanicos y los papeles.

Un soplo formidable, la respiración de un pulmón inmenso, entraba por esta galería. Un zumbido armónico llegaba hasta allí con las ondulaciones del aire, haciendo presentir cierta música lejana, más bien adivinada que oída.

En los bordes del arco asomaban cabezas, muchas cabezas: las de los espectadores de los bancos inmediatos, avanzando curiosas para ver cuanto antes a los héroes.

Gallardo se colocó en fila con los otros dos espadas, cambiándose entre ellos una grave inclinación de cabeza. No hablaban; no sonreían. Cada cual pensaba en sí mismo, dejando volar la imaginación lejos de allí, o no pensaba en nada, con ese vacío intelectual producto de la emoción. Exteriorizaban sus preocupaciones en el arreglo del capote, que no daban nunca por terminado, dejándolo suelto sobre un hombro, arrollando los extremos en torno de la cintura y procurando que por debajo de este embudo de vivos colores surgiesen, ágiles y gallardas, las piernas enfundadas en seda y oro. Todas las caras estaban pálidas, pero no con palidez mate, sino brillante y lívida, con el sudoroso barniz de la emoción. Pensaban en la arena, invisible en aquellos momentos, sintiendo el irresistible pavor de las cosas que ocurren al otro lado de un muro, el temor de lo que no se ve, el peligro confuso que se anuncia sin presentarse. ¿Cómo acabaría la tarde?

A espaldas de las cuadrillas sonó el trotar de dos caballos que venían por debajo de las arcadas exteriores de la plaza. Eran los alguaciles, con sus ferreruelos negros y sombreros de teja rematados por plumajes rojos y amarillos. Acababan de hacer el despejo del redondel, dejándolo limpio de curiosos, y venían a ponerse al frente de las cuadrillas, sirviéndolas de batidores.

Las puertas del arco se abrieron completamente, así como las de la barrera situada frente a ellas. Apareció el extenso redondel, la verdadera plaza, el espacio circular de arena donde iba a realizarse la tragedia de la tarde para emoción y regocijo de catorce mil personas. El zumbido armónico y confuso se agrandó ahora, convirtiéndose en música alegre y bizarra, marcha triunfal de ruidosos cobres, que hacía mover los brazos marcialmente y contonearse las caderas… ¡Adelante los buenos mozos!

Y los lidiadores, parpadeando bajo la violenta transición, pasaron de la sombra a la luz, del silencio de la tranquila galería al bramar del circo, en cuyo graderío agitábase la muchedumbre con oleajes de curiosidad, poniéndose todos en pie para ver mejor.

Avanzaban los toreros súbitamente empequeñecidos al pisar la arena por la grandeza de la perspectiva. Eran como muñequillos brillantes, de cuyos bordados sacaba el sol reflejos de iris. Sus graciosos movimientos enardecían a la gente con un entusiasmo igual al del niño ante un juguete maravilloso. La loca ráfaga que agita a las muchedumbres, estremeciendo sus nervios dorsales y erizando su piel sin saber ciertamente por qué, conmovió la plaza entera. Aplaudía la gente, gritaban los más entusiastas y nerviosos, rugía la música, y en medio de este estruendo, que iba esparciéndose por ambos lados, desde la puerta de salida hasta la presidencia, avanzaban las cuadrillas con una lentitud solemne, compensando lo corto del paso con el gentil braceo y el movimiento de los cuerpos. En el redondel de éter azul suspendido sobre la plaza aleteaban palomas blancas, como asustadas por el bramido que se escapaba de este cráter de ladrillo.

Los lidiadores sentíanse otros al avanzar sobre la arena. Exponían la vida por algo más que el dinero. Sus incertidumbres y terrores ante lo desconocido los habían dejado más allá de las vallas. Ya pisaban el redondel; ya estaban frente al público: llegaba la realidad. Y las ansias de gloria de sus almas bárbaras y sencillas, el deseo de sobreponerse a los camaradas, el orgullo de su fuerza y su destreza, les cegaba, haciéndoles olvidar temores e infundiéndoles una audacia brutal.

Gallardo se había transfigurado. Erguíase al andar, queriendo ser más alto; movíase con una arrogancia de conquistador; miraba a todos lados con aire triunfal, como si sus dos compañeros no existiesen. Todo era suyo: la plaza y el público. Sentíase capaz de matar cuantos toros existiesen a aquellas horas en las dehesas de Andalucía y de Castilla. Todos los aplausos eran para él, estaba seguro de ello. Los miles de ojos femeniles sombreados por mantillas blancas en palcos y barreras sólo se fijaban en su persona, no le cabía duda. El público le adoraba; y al avanzar, sonriendo con petulancia, como si toda la ovación fuese dirigida a su persona, pasaba revista a los tendidos del graderío, sabiendo dónde se agolpaban los mayores núcleos de sus partidarios y queriendo ignorar dónde se congregaban los amigos de los otros.

Saludaron al presidente montera en mano, y el brillante desfile se deshizo, esparciéndose peones y jinetes. Después, mientras un alguacil recogía en su sombrero la llave arrojada por el presidente, Gallardo se dirigió hacia el tendido donde estaban sus mayores entusiastas, dándoles el capote de lujo para que lo guardasen. La hermosa capa, agarrada por varias manos, fue extendida en el borde de la valla como si fuese un pendón, símbolo sagrado de bandería.

Los partidarios más entusiastas, puestos de pie y agitando manos y bastones, saludaban al matador, manifestando sus esperanzas. ¡A ver cómo se portaba el niño de Sevilla!…

Y él, apoyado en la barrera, sonreía satisfecho de su fuerza, repitiendo a todos:

—Muchas grasias. Se hará lo que se puea.

No sólo los entusiastas mostrábanse esperanzados al verle. Toda la gente fijábase en él, aguardando hondas emociones. Era un torero que prometía «hule», según expresión de los aficionados; y el tal hule era el de las camas de la enfermería.

Todos creían que estaba destinado a morir en la plaza de una cornada, y esto mismo hacía que le aplaudiesen con entusiasmo homicida, con un interés bárbaro, semejante al del misántropo que seguía a un domador a todas partes esperando el momento de verle devorado por sus fieras.

Gallardo reíase de los antiguos aficionados, graves doctores de la tauromaquia que juzgan imposible un percance mientras el torero se ajuste a las reglas del arte. ¡Las reglas!… El las ignoraba, y no tenía empeño en conocerlas. Valor y audacia eran lo necesario para vencer. Y casi a ciegas, sin más guía que la temeridad ni otro apoyo que el de sus facultades corporales, había hecho una carrera rápida, asombrando al público hasta el paroxismo, aturdiéndolo con su valentía de loco.

No había ido, como otros matadores, por sus pasos contados, sirviendo largos años de peón y banderillero al lado de los maestros. Los cuernos de los toros no le daban miedo. «Peores cornás da el hambre.» Lo importante era subir de prisa, y el público le había visto comenzar como espada, logrando en pocos años una inmensa popularidad.

Le admiraban por lo mismo que tenían su desgracia como cierta. Enardecíase el público con infame entusiasmo ante la ceguera con que desafiaba a la muerte. Tenía para él las mismas atenciones y cuidados que obtiene un reo en capilla. Este torero no era de los que se reservan: lo daba todo, incluso la vida. Valía el dinero que costaba. Y la muchedumbre, con la bestialidad de los que presencian el peligro en lugar seguro, admiraba y azuzaba al héroe. Los prudentes torcían el gesto ante sus proezas; le creían un suicida con suerte, y murmuraban: «¡Mientras dure!… »

Sonaron timbales y clarines, y salió el primer toro. Gallardo, sosteniendo en un brazo su capote de faena sin adorno alguno, permanecía cerca de la barrera, junto al tendido de sus partidarios, en una inmovilidad desdeñosa, creyendo que toda la plaza tenía los ojos puestos en su persona. Aquel toro era para otro. Ya daría señales de existencia cuando llegasen los suyos. Pero los aplausos a los lances de capa de los compañeros le sacaron de esta inmovilidad, y a pesar de sus propósitos, se fue al toro, realizando varias suertes en las que era más la audacia que la maestría. La plaza entera le aplaudió, a impulsos de la predilección que sentía por su atrevimiento.

Cuando Fuentes mató el primer toro y fue hacia la presidencia saludando a la multitud, Gallardo palideció aún más, como si toda muestra de agrado que no fuese para él equivaliera a un olvido injurioso. Ahora llegaba su turno: iban a verse grandes cosas. No sabía ciertamente qué podrían ser, pero estaba dispuesto a asustar al público.

Apenas salió el segundo toro, Gallardo, con su movilidad y su deseo de lucirse, pareció llenar toda la plaza. Su capote estaba siempre cerca de los hocicos de la bestia. Un picador de su cuadrilla, el llamado Potaje, fue derribado del caballo, quedando al descubierto junto a los cuernos, y el maestro, agarrado a la cola de la fiera, tiró con hercúlea fuerza, obligándola a girar hasta que el jinete quedó a salvo. El público aplaudió entusiasmado.

Al llegar la suerte de banderillas, Gallardo quedó entre barreras esperando el toque para matar. El Nacional, con los palos en la mano, citaba al toro en el centro de la plaza. Nada de graciosos movimientos ni de arrogantes audacias. «Cuestión de ganarse el pan.» Allá en Sevilla había cuatro pequeños que si moría él no encontrarían otro padre. Cumplir con el deber y nada más: clavar sus banderillas como un jornalero de la tauromaquia, sin desear ovaciones y evitando silbidos.

Cuando dejó puesto el par, unos aplaudieron en el vasto graderío y otros increparon al banderillero con tono zumbón, aludiendo a sus ideas.

—¡Menos política y «arrimarse» más!

Y el Nacional, engañado por la distancia, al oír estos gritos contestaba sonriendo, como su maestro:

—Muchas grasias, muchas grasias.

Cuando Gallardo saltó de nuevo a la arena al sonar las trompetas y timbales que anunciaban la última suerte, la muchedumbre se agitó con zumbido de emoción. Este matador era el suyo. Iba a verse lo bueno.

Tomó la muleta de manos de Garabato, que se la ofrecía plegada desde dentro de la barrera, tiró del estoque que igualmente le presentaba su criado, y con menudos pasos fue a plantarse frente a la presidencia, llevando la montera en una mano. Todos tendían el pescuezo, devorando con los ojos al ídolo, pero nadie oyó el brindis. La arrogante figura de esbelto talle, con el tronco echado atrás para dar mayor fuerza a sus palabras, produjo en la muchedumbre el mismo efecto que la arenga más elocuente. Al terminar su peroración con una media vuelta, arrojando la montera al suelo, el entusiasmo estalló ruidoso. ¡Olé el niño de Sevilla! ¡Ahora iba a verse la verdad!… Y los espectadores se miraban unos a otros, prometiéndose mudamente sucesos estupendos. Un estremecimiento corrió por las filas del graderío, como en presencia de algo sublime.

El silencio profundo de las grandes emociones cayó de pronto sobre la muchedumbre, cual si la plaza hubiese quedado vacía. La vida de tantos miles de personas estaba condensada en los ojos. Nadie parecía respirar.