Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

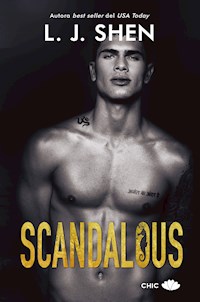

- Herausgeber: Chic Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Sinners of Saint

- Sprache: Spanisch

«Es todo lo que deseo…, pero también mi mayor perdición» Trent es un hombre de negocios duro y frío, sin tiempo para tonterías. La única mujer para la que tiene ojos es su pequeña de cuatro años, Luna. Sin embargo, la llegada a su empresa de la hija de su mayor enemigo, Jordan Van Der Zee, lo cambia todo. Edie es la típica niña de papá y, también, la mejor baza de Trent para acabar con Jordan. Pero lo que Trent no sabe es que también podría ser su perdición… La esperada continuación de la serie Sinners of Saint, best seller del USA Today

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 509

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrutes de la lectura.

Queremos invitarte a que te suscribas a la newsletter de Principal de los Libros. Recibirás información sobre ofertas, promociones exclusivas y serás el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tienes que clicar en este botón.

Scandalous

L. J. Shen

Sinners of Saint 3

Traducción de Eva García Salcedo

Contenido

Portada

Página de créditos

Sobre este libro

Prólogo

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Epílogo

Agradecimientos

Sobre la autora

Página de créditos

Scandalous

V.1: Diciembre, 2021

Título original: Scandalous

© L. J. Shen, 2017

© de la traducción, Eva García Salcedo, 2021

© de esta edición, Futurbox Project S. L., 2021

Todos los derechos reservados.

Los derechos morales de la autora han sido declarados.

Diseño de cubierta: Letitia Hasser, RBA Designs

Adaptación de cubierta: Taller de los Libros

Corrección: Carmen Romero

Publicado por Chic Editorial

C/ Aragó, 287, 2º 1ª

08009 Barcelona

www.principaldeloslibros.com

ISBN: 978-84-17972-56-1

THEMA: FR

Conversión a ebook: Taller de los Libros

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.

Scandalous

«Es todo lo que deseo… pero también mi mayor perdición»

Trent es un hombre de negocios duro y frío, sin tiempo para tonterías. La única mujer para la que tiene ojos es su pequeña de cuatro años, Luna. Sin embargo, la llegada a su empresa de la hija de su mayor enemigo, Jordan Van Der Zee, lo cambia todo. Edie es la típica niña de papá y, también, la mejor baza de Trent para acabar con Jordan. Pero lo que Trent no sabe es que también podría ser su perdición…

La esperada continuación de la serie Sinners of Saint, best seller del USA Today

«Una historia conmovedora y hermosamente escrita sobre las complejidades del amor, la lealtad y el sacrificio.»

Helena Hunting, autora best seller

«Si la tocaba, no podía hablarle;

si la amaba, no podía dejarla;

si hablaba, no podía escuchar;

si luchaba, no podía ganar».

Arundhati Roy, El dios de las pequeñas cosas

A Sunny Borek y Ella Fox

Los caballitos de mar prefieren nadar en pareja y con las colas entrelazadas. Son uno de los pocos animales monógamos. Cortejan a su pareja con un baile de ocho horas que, entre otras cosas, incluye nadar juntos y cambios de color. Son románticos, elegantes y frágiles.

Como el amor.

Nos recuerdan que el amor ha de ser salvaje, como el océano.

Prólogo

Edie

«Gula».

Plural: gulas.

1. Exceso en la comida o bebida.

2. Satisfacción en exceso o demasía. «Acusaron a los ciudadanos de gula energética».

El peor de los siete pecados capitales. Al menos, en mi opinión. Y mi opinión era la que importaba en aquel momento, bajo el sol de justicia de aquella tarde de mayo en el paseo marítimo de All Saints, en el Sur de California, donde me encontraba, desesperada por algo de dinero en efectivo. Observaba a la multitud apoyada en la barandilla blanca que separaba el bullicioso paseo de las aguas iridiscentes y los espléndidos yates.

Fendi, Dior, Versace, Chanel, Burberry, Bulgari, Louboutin, Rolex.

«Codicia. Excesos. Corrupción. Vicio. Fraude. Engaño».

Los juzgué. Juzgué cómo bebían batidos ecológicos de diez dólares y la forma en que se desplazaban en sus monopatines multicolores y personalizados firmados por Tony Hawk. Los juzgué con la absoluta certeza de que ellos no podían hacer lo mismo conmigo. Estaba escondida. Oculta tras una sudadera negra y gruesa, con las manos metidas en los bolsillos. Llevaba unos vaqueros ajustados de color negro, unas botas Dr. Martens viejas y desatadas, y una mochila hecha jirones sujeta con imperdibles.

Tenía un aspecto andrógino.

Me movía como un fantasma.

Me sentía una farsa.

Y ese día estaba a punto de hacer algo que me dificultaría todavía más mirarme al espejo en adelante.

Como en cualquier juego peligroso, había que seguir unas reglas: ni niños, ni ancianos, ni gente del montón que se esforzara por sobrevivir. Yo iba a por los ricos, sobre todo a por los que se asemejaban a mis padres. Las mujeres con bolsos de Gucci y los hombres con trajes de Brunello Cucinelli. Las señoras con caniches asomándose de sus bolsos tachonados de Michael Kors y los señores que no pestañeaban a la hora de gastarse en un puro lo que cualquier otra persona pagaría por su alquiler mensual.

Localizar a posibles víctimas en el paseo marítimo fue tan fácil que hasta daba vergüenza. Según el censo de 2018, All Saints era la ciudad más próspera de California, y, para gran consternación de los ricos de siempre, los advenedizos como mi padre se habían asentado en aquel lugar, armados con coches de lujo importados de Italia y bastantes joyas como para hundir un acorazado.

Negué con la cabeza al observar la explosión de colores, aromas y cuerpos bronceados medio desnudos.

«Concéntrate, Edie, concéntrate».

Una presa. Un buen cazador la olería a kilómetros de distancia.

Mi víctima del día había pasado a mi lado con paso ligero, lo que me llamó la atención sin que ella se percatase. Echó la cabeza hacia atrás y enseñó su blanca y recta dentadura. Una mujer florero de mediana edad, ataviada de pies a cabeza con las prendas más modernas de Chanel. No me interesaba demasiado la moda, pero a mi padre le encantaba mimar a sus queridas amantes con atuendos lujosos, exhibirlas en eventos sociales y presentarlas como sus asistentes personales. Mi madre se compraba las mismas prendas de marca, desesperada por parecerse a esas jóvenes que tanto fascinaban a mi padre. Sabía distinguir la riqueza a simple vista. Y esa mujer… esa mujer no tenía hambre. Ni de comida ni de amor, las dos únicas cosas que importaban.

Si hubiera sabido que su dinero me compraría amor… Su monedero, pronto vacío, iba a llenarme el corazón hasta arriba.

—Me muero por comer una ensalada de pato en The Brasserie. ¿Podemos ir mañana? Aunque es posible que Dar se nos pegue como una lapa —dijo arrastrando las palabras, y se atusó la melena platino hasta la barbilla con una mano de manicura impecable.

Ya estaba de espaldas a mí cuando noté que su brazo estaba enlazado al de un tipo alto, moreno y guapo, al menos veinte años menor que ella. Con una constitución similar a la de Robocop y vestido como un elegante David Beckham. ¿Sería su gigolo? ¿Su marido? ¿Un viejo amigo? ¿Su hijo? No suponía una gran diferencia para mí.

Era la víctima perfecta. Distraída, caótica y déspota; separarse de su monedero sería un mero inconveniente para esta señora. Probablemente tenía una asistente personal o alguna otra pobre y desafortunada criatura en nómina para lidiar con las consecuencias. Alguien que pediría otras tarjetas de crédito, emitiría otro carné de conducir y la libraría de la molestia de la burocracia.

«Alguien como Camila».

Robar se parecía mucho a andar por una cuerda floja. El secreto estaba en el aplomo y la habilidad para no mirar al abismo o, en mi caso, a los ojos de la víctima. Yo era delgada, bajita y ágil. Atravesé la multitud formada por adolescentes ruidosos en bañador y familias lamiendo helados con los ojos fijos en el bolso negro y dorado de YSL que colgaba del brazo de la víctima.

Los sonidos se amortiguaron, los cuerpos y los food trucks desaparecieron de mi vista; solo veía el bolso y a mi objetivo.

Recordé todo lo que había aprendido de Bane, respiré hondo y me lancé a por el bolso. Se lo arranqué del brazo y me fui directa a uno de los muchos callejones que atravesaban las tiendas y los restaurantes del paseo marítimo. No miré atrás. Corrí sin pensar, con desesperación, con ímpetu.

Plaf, plaf, plaf, plaf. Pisaba con fuerza el suelo de hormigón, pero las consecuencias de no conseguir el dinero que necesitaba me pesaban más en el corazón. El sonido denso de las risas de las chicas en el paseo se evaporó a medida que me distanciaba de mi objetivo.

«Podría haber sido una de ellas. Todavía puedo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no puedo dejarlo pasar?».

Una esquina más y estaría en mi coche, donde abriría el bolso y examinaría mi tesoro. Con la adrenalina y las endorfinas por las nubes, una risa histérica brotó de mi garganta. Odiaba asaltar a la gente. Odiaba todavía más la sensación que seguía al acto. Pero, sobre todo, me odiaba a mí misma. Odiaba aquello en lo que me había convertido. Sin embargo, la sensación liberadora de hacer algo malo y salirme con la mía me hacía realmente feliz.

Al ver mi coche, me dio un vuelco el estómago de puro alivio. El viejo Audi TT negro que mi padre le había comprado a su socio, Baron Spencer, era lo único que me había regalado en los últimos tres años, pero incluso este regalo venía cargado de expectativas. Verme menos en su mansión era su objetivo en la vida. La mayoría de las noches mi padre optaba por no volver a casa. Problema resuelto.

Saqué las llaves de la mochila mientras jadeaba durante lo que quedaba de camino, como un perro moribundo.

Estaba a escasos centímetros de la puerta del conductor cuando el mundo giró y me fallaron las rodillas. Tardé un instante en darme cuenta de que no me había caído a causa de mi torpeza. Una mano grande y firme me retorció el hombro y me dejó sin aire. Me agarró del brazo en un doloroso apretón y me arrastró a un callejón que había entre un restaurante de comida rápida y una boutique francesa antes de que pudiera abrir la boca y hacer algo. Gritar, morder o algo peor. Arrastré los pies en la dirección opuesta, en un intento desesperado por liberarme, pero el hombre era el doble de grande que yo y tenía mucha fuerza. Estaba demasiado cegada por la rabia como para fijarme en su cara. El desconcierto me provocó un nudo en el estómago, disparó llamaradas a mis ojos y me cegó por un momento. El tipo me estampó contra un edificio y siseé al sentir el impacto desde la espalda hasta el coxis. Por instinto, extendí los brazos para arañarle el rostro, pataleé y grité. Mi miedo era como una tormenta. No podía zafarme de él. El desconocido me agarró de las muñecas y me inmovilizó las manos contra el frío cemento.

«Ya está», pensé. «Ha llegado tu hora. Por un estúpido bolso, un sábado por la tarde, en una de las playas más concurridas de toda California».

Me encogí y esperé a que me pegara un puñetazo en la cara, o peor, que me echara su aliento apestoso en la boca o que me bajara los pantalones de un tirón.

Entonces, el desconocido se rio entre dientes.

Fruncí el ceño, entorné los ojos para verlo bien y parpadeé, aterrorizada.

Lo vi por partes, como una obra en ciernes. Sus ojos, de un azul grisáceo, fueron lo primero que distinguí una vez se disipó el miedo. Eran de una mezcla entre el azul zafiro y el plata, del color de la piedra de luna. Lo siguiente fue su nariz recta, los labios simétricos y los pómulos, tan afilados que podría cortar un diamante con ellos. Era extremadamente varonil y tenía una apariencia intimidante, pero eso no fue lo que hizo que lo reconociera al instante, sino lo que emanaba en cantidades ingentes: amenaza y vigor. Era un caballero oscuro hecho de un material tosco. Cruel en su silencio y castigador en esa confianza en sí mismo. Solo lo había visto una vez, en una barbacoa en la casa de Dean Cole unas semanas antes, y no nos dijimos ni una palabra.

No le dijo nada a nadie.

«Trent Rexroth».

Apenas nos conocíamos, pero cada cosa que sabía de él era un motivo más para ponerme en su contra. Era millonario, soltero y, por lo tanto, seguramente un mujeriego. En resumen, era mi padre de joven, lo que significaba que me interesaba conocerlo tanto como contraer el cólera.

—Tienes cinco segundos para explicarme por qué has asaltado a mi madre. —Su voz era seca, pero sus ojos… echaban chispas—. Cinco…

Su madre. Mierda. Me había metido en un buen lío. Aunque no me arrepentía de mi decisión. Había dado en el clavo. Era una mujer blanca y rica de las afueras que no echaría de menos el dinero ni su bolso. Lástima que el socio comercial de mi padre durante los últimos seis meses fuera su hijo.

—Suéltame las muñecas —susurré con los dientes todavía apretados— o te doy un rodillazo en las pelotas.

—Cuatro…

Me ignoró por completo y me apretó más fuerte mientras me desafiaba con la mirada a hacer algo que ambos sabíamos que era demasiado cobarde para siquiera intentar. Me estremecí. En realidad, no me estaba haciendo daño y él lo sabía. Apretaba lo justo para incomodarme y asustarme muchísimo.

Hasta ese momento, nadie me había hecho daño físico. Era la regla no escrita de los ricos y nobles. Podías ignorar a tu hijo, enviarlo a un internado en Suiza y dejarlo con la niñera hasta que cumpliera los dieciocho, pero que no se te ocurriera ponerle una mano encima. Busqué el bolso de YSL, con la confusión y el pánico royéndome las entrañas. Rexroth vio mis intenciones al instante, porque dio una patada al bolso, que había quedado entre ambos. Hizo un ruido sordo al chocar contra mis botas.

—No te encariñes mucho con él, encanto. Tres…

—Mi padre te matará si se entera de que me has tocado —balbuceé mientras me esforzaba por recuperar el equilibrio—. Soy…

—La hija de Jordan Van Der Zee —me interrumpió con naturalidad, y me ahorró la presentación—. Siento decirte esto, pero me importa una mierda.

Mi padre formaba parte del negocio de Rexroth y poseía el cuarenta y nueve por ciento de la Compañía de Bienes, Adquisiciones y Servicios, la empresa que Trent había constituido con sus amigos del instituto. Eso convertía a Jordan en una amenaza para el hombre que tenía delante, aunque no fuera exactamente el jefe de Rexroth. El pronunciado ceño de Trent confirmó que no estaba asustado. Pero yo sabía que mi padre enloquecería si se enteraba de que Trent me había tocado. Jordan Van Der Zee rara vez me prestaba atención, pero, cuando lo hacía, era para reafirmar su poder sobre mí.

Quería burlarme de Rexroth. Ni siquiera estaba segura del motivo. Tal vez porque me estaba humillando, aunque en parte reconocí que me lo merecía.

Me lanzó una mirada asesina que hizo que me ardiera la piel. Mis mejillas adquirieron un tono carmesí, lo cual me impresionó, porque casi me doblaba la edad y estaba fuera de mi alcance. Ya me sentía lo bastante niña porque me hubieran pillado con las manos en la masa, no hacía falta apretar los muslos mientras él me clavaba los dedos en las muñecas como si quisiera abrírmelas y arrancarme las venas.

—¿Qué vas a hacer? ¿Pegarme? —Alcé la barbilla, con la mirada, la voz y la postura desafiantes. Su madre era blanca, por lo que su padre o alguno de sus abuelos debía de ser negro. Trent era alto, corpulento y de piel morena. Llevaba el pelo casi rapado al cero, al estilo de los marines, y vestía unos pantalones de color carbón, una camisa blanca con cuello y un Rolex vintage.

«Capullo atractivo. Cabrón arrogante e imponente».

—Dos…

—Llevas diez minutos con la cuenta atrás, listillo —le informé con una ceja arqueada.

Entonces, soltó una risa tan malévola que juro que pareció que tenía colmillos. Me soltó las muñecas como si le quemaran. Al instante, me cogí una con la mano y empecé a trazar círculos en ella. Trent se inclinó sobre mí como una sombra y finalizó la cuenta atrás con un gruñido.

—Uno.

Nos miramos fijamente: yo aterrorizada y él como si algo le hiciera gracia. Se me aceleró el pulso y me pregunté qué pinta tendrían mis entrañas, si los ventrículos de mi corazón estarían llenos de sangre y adrenalina. Con actitud burlona, Trent levantó una mano despacio y me bajó la capucha: mis ondas largas y rubias cayeron en cascada hasta la cintura. Mis nervios se hicieron trizas por lo expuesta que me sentía. Me observó perezosamente, como si yo fuera un producto del una tienda de descuento Dollar Tree y estuviera decidiendo si comprarme o no. Era guapa, un hecho que complacía y molestaba al mismo tiempo a mis padres, pero Trent era un hombre, y yo estaba en mi último año de instituto, al menos durante las próximas dos semanas. Sabía que a los hombres ricos les gustaban jovencitas, pero lo de ir a la cárcel ya no les atraía tanto.

Tras un momento que se me hizo eterno, rompí el silencio y pregunté:

—Y ahora ¿qué?

—Ahora esperaré. —Casi me acarició la mejilla, casi, lo que provocó que me temblaran los párpados y que el corazón se me desbocara de un modo que hizo que me sintiera mayor y más joven al mismo tiempo.

—¿Esperar? —Fruncí el ceño—. ¿Esperar a qué?

—A que la ventaja que tengo sobre ti me sea de utilidad, Edie Van Der Zee.

Sabía mi nombre. Mi nombre de pila. Ya me había sorprendido que supiera que era la hija de Jordan después de haberme visto solo una vez en la barbacoa de su amigo hacía unas semanas, pero esto… esto, aunque parezca mentira, era emocionante. ¿Por qué iba Trent Rexroth a saber mi nombre, a no ser que se lo hubiera preguntado a alguien? Mi padre no hablaba de mí en el trabajo. Era la pura verdad. Siempre que podía me ignoraba.

—¿Qué podrías querer tú de mí? —Arrugué la nariz, suspicaz.

Era un magnate poderoso de treinta y tantos, y tan fuera de mi liga que ni siquiera jugábamos en el mismo campo. No estaba siendo dura conmigo misma, lo hacía por gusto. Podría ser tan rica como él. Rectifico: habría podido ser cincuenta veces más rica que él. Tenía el mundo a mis pies, pero, para consternación de mi padre, había decidido rechazarlo en lugar de sacar tajada.

Sin embargo, Trent Rexroth no lo sabía. Trent Rexroth no tenía ni idea.

Bajo los brazos y su escrutinio, me sentí increíblemente viva. Rexroth se inclinó hacia mí, mientras sus labios, hechos para la poesía, el pecado y el placer, dibujaban una sonrisa entre mi garganta y mi oído. Después susurró:

—Lo que quiero es mantener a tu padre a raya. Enhorabuena, acabas de convertirte en un sacrificio en potencia.

Lo único en lo que podía pensar cuando se apartó y me llevó hasta mi coche de la nuca, como si fuera un animal salvaje que necesitara que lo domesticaran con urgencia, era que mi vida acababa de volverse mucho más complicada.

Golpeó el techo del Audi y sonrió a través de la ventanilla abierta. Se bajó las gafas de sol y dijo:

—Conduce con cuidado.

—Cómeme el coño. —Me temblaban las manos mientras intentaba bajar el freno de mano.

—Ni en un millón de años, pequeña. No me compensa ir a la cárcel.

Ya tenía dieciocho años, pero tampoco suponía una gran diferencia. Me detuve, a punto de escupirle en la cara, cuando rebuscó en el bolso de su madre y me tiró algo pequeño y duro.

—Para el camino. Te aconsejo que no te acerques a los bolsillos y los bolsos ajenos. No todo el mundo es tan amable como yo.

No era amable. Era un capullo de manual. Antes de que pudiera contestarle, se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un aroma embriagador y mujeres interesadas. Miré lo que me había tirado, todavía aturdida y desconcertada por su último comentario.

Una chocolatina.

En otras palabras, me había ordenado que me relajara. Me había tratado como a una niña. Como si fuera un chiste para él.

Me alejé del paseo marítimo y fui directa a Tobago Beach para que Bane me prestara algo de dinero para subsistir el mes siguiente. Estaba demasiado distraída como para fijar otro objetivo y conseguir dinero rápido.

Pero ese día algo cambió y, de algún modo, le dio un rumbo a mi vida que nunca imaginé que tomaría.

Ese día comprendí que odiaba a Trent Rexroth.

Ese día lo añadí a mi lista negra, sin posibilidad de libertad condicional.

Ese día, me percaté de que aún podía sentirme viva en los brazos adecuados.

Lástima que también fueran los más inapropiados.

Capítulo uno

Trent

«Ella es un laberinto sin salida.

Un pulso constante y etéreo. Está ahí,

pero es como si no estuviera.

La quiero tanto que a veces la odio.

Y me aterra, porque en el fondo sé lo que es.

Un rompecabezas irresoluble.

Y sé quién soy yo.

El imbécil que intentaría ayudarla.

Sin importar lo que costara».

—¿Cómo te sentiste al escribirlo?

Sonya sostenía el papel con restos de whisky como si fuera su puñetero hijo recién nacido; una cortina de lágrimas brillaba en sus ojos. Los niveles de drama fueron altos en aquella sesión. Su voz era vaporosa y sabía lo que buscaba. Un gran avance. Un momento especial. Esa escena clave de las películas de Hollywood que lo cambia todo. La chica rara se deshace de sus inhibiciones, el padre se da cuenta de que se comporta como un capullo y comparten sus sentimientos, bla, bla, pásame un pañuelo, bla.

Me froté la cara y miré el Rolex.

—Estaba borracho cuando lo escribí, así que probablemente me apetecía una hamburguesa para diluir el alcohol —dije sin un atisbo de emoción.

No hablaba mucho (¡menuda sorpresa!), de ahí que me llamaran el Mudo. Solo conversaba con Sonya, quien conocía mis límites; con mi hija Luna, quien los ignoraba, y conmigo mismo.

—¿Te emborrachas a menudo?

Apesadumbrada. Esa era la expresión de Sonya. Por lo general, mantenía una pose neutral, pero yo veía más allá de sus gruesas capas de maquillaje y la profesionalidad.

—No es que sea asunto tuyo, pero no.

El silencio se prolongó en exceso. Toqueteé la pantalla del móvil mientras trataba de recordar si había enviado el contrato a los coreanos o no. Debería haber sido más amable, ya que mi hija de cuatro años estaba sentada a mi lado presenciando la conversación. Debería haber sido muchas cosas, pero lo único que era, y que podía ser fuera del trabajo, era un hombre enfadado, furioso y… (¿Por qué, Luna? ¿Qué cojones te he hecho?) confundido. ¿Cómo me había convertido en un padre soltero de treinta y tres años que no tenía tiempo ni paciencia para ninguna otra mujer que no fuera su hija?

—Los caballitos de mar. Hablemos de ellos.

Sonya entrelazó los dedos y cambió de tema. Lo hacía cada vez que se me agotaba la paciencia. Su sonrisa era amable pero neutra, como su despacho. Me fijé en los retratos que tenía a su espalda. En ellos aparecían niños pequeños y risueños; los típicos cuadros de mierda que te compras en IKEA. El papel de pared era amarillo claro y los sillones, elegantes y con un estampado de flores. O ella se estaba esforzando demasiado o yo no lo hacía lo suficiente. En ese momento era difícil saberlo. Miré a mi hija y le sonreí. No me devolvió la sonrisa. No la culpé.

—Luna, dile a papá por qué el caballito de mar es tu animal favorito —dijo Sonya.

Luna sonrió a su terapeuta con complicidad. A sus cuatro años no hablaba. Nada. Ni una palabra; ni una sílaba. No tenía ningún problema en las cuerdas vocales. Es más, gritaba cuando le dolía algo, tosía cuando estaba resfriada y tarareaba sin darse cuenta cuando sonaba una canción de Justin Bieber en la radio (lo cual ya sería una tragedia para algunos).

Luna no hablaba porque no quería. Era un problema psicológico, no físico, derivado de vete a saber qué. Lo que sí sabía era que mi hija era diferente, indiferente y extraordinaria. La gente decía que era «especial» como excusa para tratarla como a un bicho raro. Ya no podía protegerla de las miradas curiosas y las cejas arqueadas e inquisitivas. De hecho, cada vez costaba más hacer que su silencio pasara por introversión y, de todos modos, me estaba cansando de disimularlo.

Luna fue, es y será siempre sumamente inteligente. Superaba la media en todas las pruebas que le habían hecho a lo largo de los años, y habían sido muchísimas. Entendía cada palabra que se le decía. Era muda por elección, aunque fuera demasiado joven como para tomar una decisión así. Intentar disuadirla era una tarea imposible e irónica. Por eso interrumpía mi jornada laboral y me presentaba en el despacho de Sonya dos veces por semana: para intentar convencer a mi hija de que dejara de boicotear al mundo.

—En realidad, sé muy bien por qué a Luna le encantan los caballitos de mar. —Sonya frunció los labios y estampó la nota que escribí estando borracho en la mesa. Luna a veces decía una palabra o dos cuando se quedaba a solas con su terapeuta, pero nunca mientras yo estaba presente. Sonya me contó que tenía una voz lánguida, como sus ojos, y que era suave, delicada y perfecta. No tenía ningún problema. «Habla como una niña, Trent. Algún día tú también la oirás».

Arqueé una ceja, cansado, y apoyé la cabeza en la mano mientras miraba a la pelirroja tetuda. Tenía tres acuerdos pendientes (cuatro, si me había olvidado de enviar el contrato a los coreanos), y mi tiempo era demasiado valioso como para hablar de caballitos de mar.

—A ver, ¿por qué? —dije.

Sonya me tomó la mano, grande y morena, con la suya, pequeña y blanca.

—El caballito de mar es el animal favorito de Luna porque es la única especie en todo el reino animal en la que el macho da a luz, y no la hembra. El caballito de mar macho es el que incuba a sus descendientes. El que se queda embarazado. El que anida. ¿No es precioso?

Parpadeé un par de veces y miré a mi hija. Era un desastre a la hora de tratar con mujeres de mi edad, así que cuidar de Luna se parecía a disparar un puto arsenal de balas en la oscuridad con la esperanza de que alguna diera en el blanco. Fruncí el ceño y pensé en decir algo, lo que fuera, que hiciera sonreír a mi hija.

Pensé que los servicios sociales la apartarían de mí si supieran lo idiota que era y lo emocionalmente atrofiado que estaba.

—Pues… —empecé a decir.

Sonya carraspeó y acudió al rescate.

—Eh, Luna. ¿Qué tal si ayudas a Sydney a colgar los adornos del campamento de verano fuera? Tienes muy buen gusto.

Sydney era la secretaria de la consulta de Sonya. Mi hija se había encariñado con ella, ya que pasábamos mucho tiempo sentados en la recepción, a la espera de que nos atendieran. Luna asintió y bajó de la silla de un salto.

Mi hija era preciosa. Su piel color caramelo y los rizos castaños claros hacían que sus ojos azul oscuro brillaran como faros. Mi hija era guapísima, mientras que el mundo era horrendo y no sabía cómo ayudarla.

Y me mataba como un cáncer. Despacio. Con paso firme. Salvajemente.

La puerta se cerró con un ruido sordo. Entonces, Sonya me miró y se le borró la sonrisa.

Volví a mirar el reloj.

—¿Follamos esta noche o qué?

—Joder, Trent. —Negó con la cabeza y se agarró la nuca con los dedos entrelazados.

Dejé que se derrumbara. Este era un problema recurrente con Sonya. Por una razón que yo no comprendía, creía que podía regañarme porque a veces me la chupaba. La verdad era que cada ápice de poder que tenía sobre mí era por Luna. Mi hija besaba el suelo que Sonya pisaba y sonreía más cuando su terapeuta estaba delante.

—Me lo tomaré como un no.

—¿Y por qué no te lo tomas como un toque de atención? El amor de Luna por los caballitos de mar es una forma de decir: «Papá, te agradezco que me cuides». Tu hija te necesita.

—Mi hija me tiene —dije con los dientes apretados.

Era la verdad. ¿Qué más podría haberle dado a Luna que no le hubiera dado ya? Era su padre cuando necesitaba que alguien le abriera el bote de los pepinillos y su madre cuando necesitaba que alguien le metiera la camiseta interior por dentro de las medias negras de ballet.

Hacía tres años, la madre de Luna, Val, la había metido en la cuna, había cogido las llaves y dos maletas enormes, y había desaparecido de nuestras vidas. Val y yo no estábamos juntos. Luna fue el producto de una despedida de soltero en Chicago que se desmadró. La concebimos en la trastienda de un club de striptease, con Val sentada a horcajadas sobre mí mientras tenía a otra stripper en la cara. Ahora que lo pienso, acostarme con una stripper sin condón debería haberme otorgado algún récord Guinness a la estupidez. Tenía veintiocho años, no era un niño ni mucho menos, y era lo bastante inteligente como para saber que lo que hacía estaba mal.

Pero a los veintiocho años todavía pensaba con la polla y la cartera.

A los treinta y tres, ya pensaba más con la cabeza y en la felicidad de mi hija.

—¿Cuándo terminará esta farsa? —interrumpí a Sonya, harto de que no fuera al grano—. Dime tu precio y lo pagaré. ¿Cuánto quieres por tratarnos solo a nosotros?

Sonya trabajaba para una institución privada financiada en parte por el estado y, en parte, por gente como yo. No creo que ganara más de ochenta mil dólares al año, eso siendo la mar de optimista. Le había ofrecido ciento cincuenta mil dólares, el mejor seguro médico del mercado para ella y su hijo, y la misma cantidad de horas si aceptaba trabajar solo con Luna. Sonya suspiró, dolida, y entornó los ojos azul celeste.

—¿No lo entiendes, Trent? Deberías concentrarte en conseguir que Luna se abra a más gente, no hacer que dependa de mí para comunicarse. Además, Luna no es la única niña que me necesita. Disfruto trabajando con distintos clientes.

—Luna te quiere —repliqué mientras me quitaba una pelusa oscura del impecable traje de Gucci.

¿Acaso creía que no quería que mi hija hablara conmigo? ¿Con mis padres? ¿Con mis amigos? Lo había intentado todo. Luna no cedía. Lo mínimo que podía hacer era asegurarme de que no se sintiera terriblemente sola en su cabecita.

—A ti también, pero tardará en desprenderse de su coraza.

—Esperemos que pase antes de que se me ocurra cómo romperla. —Me puse de pie. No era broma del todo. Mi hija me hacía sentir más impotente que cualquier adulto con el que hubiera tratado.

—Trent —dijo Sonya en tono de súplica cuando ya estaba en la puerta.

Me detuve, pero no me di la vuelta. No. A la mierda. No hablaba mucho de su familia cuando venía a echar un polvo rápido aprovechando que Luna y la canguro estaban dormidas, pero yo sabía que estaba divorciada y tenía un hijo. Que les dieran por culo a la Sonya normal y a su hijo normal. No nos entendían ni a Luna y a mí. Quizás en teoría sí, pero a nuestro verdadero yo, al roto, al torturado y al objeto de estudio, a ese ni por asomo. Sonya era una buena terapeuta. ¿Poco ética? Tal vez. Pero hasta eso era discutible. Nos acostábamos con la certeza de que solo era sexo. Ni sentimientos, ni complicaciones, ni expectativas. Era buena terapeuta, pero, como al resto del mundo, se le daba bastante mal entender lo que estaba viviendo. Lo que estábamos viviendo.

—Las vacaciones de verano acaban de empezar. Por favor, hazle un hueco a Luna. Trabajas demasiadas horas. Le iría muy bien pasar más tiempo contigo.

Me volví y analicé su rostro.

—¿Qué propones?

—Que te tomes un día libre a la semana para estar con ella.

Unos parpadeos lentos por mi parte bastaron para que se diera cuenta de que se estaba extralimitando. Reculó, pero no sin luchar. Tensó los labios, lo que me indicó que ella también se estaba hartando de mí.

—Lo entiendo. Eres un pez gordo y no puedes permitirte tomarte un día libre. Prométeme que te la llevarás a la oficina una vez a la semana. Camila puede cuidarla. Sé que tu bloque de oficinas cuenta con una sala de juegos y otras comodidades para los niños.

Camila era la niñera de Luna. A sus sesenta y dos años, con un nieto y otro en camino, su trabajo con nosotros tenía fecha de caducidad. Así que, cada vez que oía su nombre, algo se removía en mi interior y me hacía sentir incómodo.

Asentí. Sonya cerró los ojos y suspiró.

—Gracias.

En el vestíbulo, recogí la mochila de Dora la Exploradora de Luna y guardé su caballito de mar de juguete. Le ofrecí la mano y ella la aceptó. Nos dirigimos al ascensor en silencio.

—¿Espaguetis? —pregunté, ávido de decepción. Sabía que no me contestaría.

Nada.

—¿Qué tal un yogur helado?

Nada.

Sonó la campanita del ascensor. Entramos a grandes zancadas. Luna llevaba unas deportivas negras, unos vaqueros sencillos y una camiseta blanca. La clase de ropa que imaginaba que se pondría la hija de Van Der Zee cuando no estaba ocupada asaltando a gente inocente. Luna no se parecía en nada a Daria, la hija de Jaime, ni a las otras chicas de su clase, que preferían volantes y vestidos. Total, tampoco es que ellas le interesaran demasiado.

—¿Qué te parece espaguetis y un yogur helado? —negocié. Y yo nunca negociaba. Jamás.

Me apretó un poco la mano.

«Me estoy acercando».

—Echaremos el yogur encima de los espaguetis y nos lo comeremos mientras vemos Stranger Things. Dos episodios. Y puedes irte a dormir más tarde: a las nueve en vez de a las ocho. —A la mierda. Era fin de semana y mis ligues habituales podían esperar. Esa noche vería Netflix con mi hija y me portaría como un caballito de mar.

Luna me apretó la mano una vez para sellar el trato.

—Pero nada de chocolate ni galletas después de cenar —le advertí. Era muy estricto con las comidas y las rutinas. Luna me dio otro apretón—. Eso dígaselo a quien le importe, señorita. Soy tu padre y yo mando. Nada de chocolate. Ni de chicos. Ni después de cenar ni nunca.

Esbozó algo parecido a una sonrisa y volvió a fruncir el ceño mientras abrazaba su mochila con el caballito de mar de peluche. Mi hija nunca me había sonreído, ni una sola vez, ni siquiera por casualidad, jamás.

Sonya se equivocaba. Yo no era un caballito de mar.

Era el océano.

Capítulo dos

Edie

Ingravidez.

La sensación nunca desaparecía.

Montaba una ola gigantesca y me fundía con el océano. La surcaba con destreza (las rodillas dobladas, el abdomen retraído, el mentón alzado) y me concentraba en lo único que de verdad importaba en la vida: no caer.

El traje de neopreno negro se me pegaba a la piel y me mantenía caliente incluso a las seis de la mañana. Veía a Bane de soslayo montando otra ola; la manejaba del mismo modo que su Harley: con imprudencia, agresividad y rudeza. El océano estaba revuelto. Las olas se estrellaban contra la orilla blanca, enmudecían mis pensamientos negativos y se llevaban mis incesantes inquietudes. Acababa con mi ansiedad y, durante una hora, solo una, no había dramas ni preocupaciones económicas, ni planes que hacer ni sueños que truncar. No había ningún Jordan Van Der Zee ni ninguna Lydia Van Der Zee, ni expectativas ni amenazas que flotaran sobre mi cabeza.

Solo estaba yo.

El agua.

Y el amanecer.

Ah, y Bane.

—Qué fría está, joder —gruñó Bane desde su ola y se puso en cuclillas para prolongar cada instante de la experiencia de deslizarse sobre una de las fuerzas más arduas de la naturaleza.

Era mucho más alto y fornido que yo, pero lo bastante bueno como para convertirse en un profesional si se lo proponía de verdad. Siempre que montaba una ola inmensa, se aferraba a ella con uñas y dientes. Porque surfear era como el sexo: no importaba cuántas veces lo hicieras, cada vez era diferente. Siempre había algo nuevo que aprender y cada encuentro era único y ofrecía múltiples posibilidades.

—No es un buen día para surfear en bolas —gruñí mientras tensaba los abdominales y bordeaba una ola para mantener vivo el viaje. A Bane le gustaba surfear desnudo. Sobre todo porque yo lo detestaba, e incomodarme era su pasatiempo favorito. Además, ver cómo se le movía el pene de un lado a otro era una distracción y una molestia.

—Te la vas a comer, Gidget —dijo, y se pasó la lengua perforada por el labio inferior, donde también tenía un piercing.

«Gidget» era un apodo para las surfistas bajitas. Bane me llamaba así cuando quería picarme. Su equilibrio estaba haciendo aguas y apenas se había aferrado a su ola. Si iba a romperse la tabla de alguien, era la suya.

—Tú alucinas —grité por encima del ruidoso oleaje.

—No, en serio. Tu padre está aquí.

—Que mi padre ¿qué?

Lo habría entendido mal. Seguro. Mi padre nunca había salido en mi busca, y seguro que no haría una excepción para venir de buena mañana a una playa arenosa que no se amoldaba a su cara adicción a los trajes. Miré hacia la costa con los ojos entornados, lo que hizo que perdiera estabilidad, y no solo física. La playa estaba bordeada de palmeras y caravanas de color rosa, verde, amarillo y azul. En efecto, en medio del carnaval de bares, puestos de perritos calientes y tumbonas amarillas plegadas, estaba Jordan Van Der Zee. De pie, con el sol emergiendo a su espalda como un demonio que sale de las mismísimas puertas del averno. Llevaba un traje de Brooks Brothers de tres piezas, que combinaba con su mirada de desaprobación. Ni siquiera fuera del trabajo se desprendía ni de uno ni de la otra.

Incluso de lejos veía que le había dado un tic en el ojo izquierdo del enfado, notaba su cálido aliento en la cara, sin duda con otra exigencia, y la desesperación me cerraba la garganta en un agarre mortal, como si estuviera demasiado cerca, como si fuera demasiado severo. Demasiado.

Me resbalé y caí al agua de espaldas. El dolor me atravesó desde la columna hasta la cabeza. Bane no conocía a mi padre, pero, como todos los del pueblo, había oído hablar de él. Jordan era dueño de la mitad del centro de All Saints (la otra mitad pertenecía a Baron Spencer), y hacía poco había anunciado que estaba planteándose presentarse a la alcaldía. Sonreía abiertamente para las cámaras de su vecindario, abrazaba a los propietarios de los establecimientos locales, besaba a bebés y hasta asistía a algunas funciones de mi instituto para demostrar su apoyo a la comunidad.

Lo amaban, lo temían o lo odiaban. Yo formaba parte del último grupo, pues sabía de primera mano que su ira era una espada de doble filo que podía herirte profundamente.

Noté un sabor a sal y escupí. Tiré de la cuerda que llevaba atada al tobillo para encontrar la tabla amarilla flotante. Subí, me tumbé bocabajo y remé hacia la orilla con rapidez.

—Que espere el muy capullo —dijo Bane con voz cavernosa detrás de mí.

Lo fulminé con la mirada. Estaba sentado a horcajadas en su tabla de surf negra y me miraba con fuego en los ojos. El largo pelo rubio se le pegaba a la frente y las mejillas, y los ojos verde bosque brillaban con determinación. Lo miré como probablemente hiciera mi padre: como si fuera un vagabundo sucio que vivía en la playa y llevaba tatuajes por la mitad del torso y el cuello. Un vikingo, un cavernícola, un neandertal que vivía muy a gusto al margen de la sociedad.

Una manzana podrida.

«Los Van Der Zee siempre andamos con la fruta más brillante del cesto, Edie».

Me giré hacia la orilla y remé más deprisa.

—¡Cobarde de mierda! —gritó Bane lo bastante fuerte como para que Jordan lo oyera.

No contesté, y no porque no supiera qué decir. Bane no conocía toda la historia. Debía ser educada con mi padre. Mi futuro estaba en sus insensibles manos. Y quería recuperarlo.

Bane se llamaba así por un motivo. No tenía filtros y era, más que nada, un matón mitificado. La única razón por la que nunca lo habían expulsado del instituto era porque su madre tenía un montón de contactos en el ayuntamiento. Pero Bane nos gobernaba a todos. Absolutamente a todos y cada uno de los putos alumnos. A los capullos con pasta. A los futbolistas corruptos. A las animadoras que hacían la vida imposible a las otras chicas.

Bane no era buen tipo. Era un mentiroso, un ladrón y un traficante de drogas.

«Y mi novio ocasional».

Así que, aunque Bane tenía razón (mi padre era un imbécil de primera), Jordan había acertado en otra cosa: era evidente que estaba tomando decisiones dudosas.

—¿Jordan? —pregunté mientras me colocaba la tabla bajo el brazo y me dirigía a él.

La arena fría se me pegaba a los pies y me adormecía la piel. La adrenalina todavía me corría por las venas por el subidón que me provocaba el surf, pero sabía que moriría pronto y que me congelaría. No me estremecí, consciente de que a mi padre le complacería un poco verme incómoda y alargaría la conversación a propósito.

Señaló detrás de mi hombro con la barbilla y dijo con los ojos entornados:

—¿Es el hijo de la señora Protsenko?

Arrugué la nariz, un tic nervioso. Aunque Jordan era un inmigrante de primera generación, nunca le pareció bien que trabara amistad con un niño ruso que se había mudado aquí con su madre después de la caída de la Unión Soviética.

—Te pedí que te alejaras de él.

—No es la única persona a la que me has prohibido ver. —Resoplé por la nariz y oteé el horizonte con los ojos entrecerrados—. Supongo que pensamos diferente.

Se aflojó el cuello de la camisa y añadió:

—Pues mira, ahí te equivocas. Yo nunca he pensado diferente a ti, Edie. Sencillamente, elijo mis batallas. A eso se le llama ser un buen padre, y lo hago lo mejor que puedo.

Mi padre era un camaleón, mudable y versátil hasta decir basta. Enmascaraba su crueldad con preocupación y su aire amenazador con entusiasmo y una personalidad de tipo A. Eran sus actos los que lo convertían en el monstruo que se alzaba ante mis ojos. Sin embargo, de lejos, era un ciudadano más que respetaba la ley; un pobre niño holandés que se había mudado a Estados Unidos con sus padres, había cumplido el sueño americano y se había hecho millonario gracias al trabajo duro y a un ingenio despiadado.

Parecía preocupado, y tal vez lo estuviera, pero no por mi bienestar.

—Padre. —Me limpié la cara con el brazo. Odiaba tener que llamarlo así para complacerlo. No se había ganado el título—. No has venido aquí a hablar del hijo de la señora Protsenko. ¿Qué puedo hacer por ti esta mañana?

Clavé la tabla de surf en la arena y me apoyé en ella. Hizo ademán de tocarme la cara, pero recordó que estaba mojada y volvió a guardar la mano en el bolsillo. En ese momento, me pareció muy humano. Casi como si no tuviera un propósito oculto.

—¿Dónde has escondido las cartas de admisión de las universidades de Boston y Columbia? —preguntó con los brazos en jarras.

Casi se me desencajó la mandíbula. Era evidente que no tenía que saberlo. Me habían aceptado en cinco universidades: Harvard, Stanford, Columbia, Brown y la Universidad de Boston. Tenía una media de sobresaliente y mi apellido era Van Der Zee, lo que significaba que esa gente sabía que mi padre donaría un par de millones de dólares y un riñón a la excelente institución que lo librara de mí. Por desgracia, no me interesaba demasiado ir a una universidad que estuviera fuera del estado. La razón era evidente: el surf. Era mi oxígeno y mi aire. El sol y el cielo despejado me nutrían el alma. Pero el principal motivo era que la única persona que me importaba en este mundo vivía en California. Por lo que no iba a mudarme. Ni siquiera a Stanford, en el norte.

Y Jordan lo sabía a la perfección.

—No las he escondido. Las he quemado. —Me quité el traje de neopreno. El látex me golpeó la piel con dureza mientras revelaba el minúsculo bikini morado que llevaba debajo—.Voy a quedarme con él.

—Ya veo —respondió, consciente de que no hablábamos de Bane.

La única razón por la que mi padre había decidido mantener esta conversación en la playa y no en casa era porque no podía arriesgarse a que mi madre nos oyera. Lydia Van Der Zee estaba débil, su cordura pendía de un hilo constantemente. No soportaba los gritos, y este tema era lo bastante volátil como para que nos enzarzáramos en una pelea importante.

—Dilo y ya está. —Cerré los ojos y exhalé por la boca.

—Edie, creo que te he fallado como padre, y te pido perdón.

Estaba temblando. Ya hacía un rato que se me había pasado el efecto de la adrenalina. Estaba de pie, expuesta y casi desnuda, a la espera de que el rácano del sol saliera y me besara la piel.

—Disculpas aceptadas. —No me lo creí en ningún momento—. ¿Y bien? ¿Qué harás a continuación? Porque estoy segura de que ya has pensado en algo. No has venido a ver cómo estaba.

—Dado que no irás a la universidad este año, aunque eso no significa que no vayas a hacerlo el año que viene, y puesto que te has graduado oficialmente, creo que deberías trabajar para mí.

«Para mí. No “conmigo”. La maldad reside en los pequeños detalles».

—¿En un despacho? No, gracias —dije rotundamente.

Impartía clases de surf a niños tres veces a la semana. Ahora que habían empezado las vacaciones de verano, estaba intentando conseguir más trabajo. Sí, también asaltaba a gente a diario desde que mi padre me había cortado el grifo. Lo hacía para pagarme la gasolina, el seguro, la ropa, la vida y mantenerlo a él, y no me arrepentía de robar dinero. Cuando no estaba robando, empeñaba objetos de la mansión de mi padre. La misma que se había comprado en All Saints en cuanto había pasado a formar parte del club de los multimillonarios. Joyas. Dispositivos electrónicos. Instrumentos musicales. Joder, habría empeñado hasta al perro de haber tenido uno. Tenía muy pocos límites cuando se trataba de hacer feliz al chico al que amaba. Y sí, robar no era un límite infranqueable. Aunque solo elegía víctimas que pudieran soportar el batacazo económico. Me aseguraba de ello.

—No es una sugerencia, sino una orden —espetó mi padre mientras me tiraba del codo. Hundí más los pies en la arena.

—Y ¿si me niego?

—Entonces, Theodore tendrá que irse —añadió mi padre sin inmutarse. La facilidad con la que pronunció su nombre me rompió el corazón—. Ha sido una distracción constante en tu vida. A veces me pregunto cómo de lejos habrías llegado si lo hubiera hecho hace años.

El caos se gestaba en mi interior. Quise empujarlo, escupirle en la cara y gritarle, pero no pude porque tenía razón. Jordan sí tenía poder sobre mí. Y una gran cantidad de contactos. Si quisiera deshacerse de Theo, lo haría. No le costaría nada.

—¿En qué consiste el trabajo?

Me mordí el carrillo hasta que noté el sabor metálico de la sangre.

—En tareas de oficina. Recados, más que nada. Ni archivar documentos ni contestar llamadas telefónicas. Tienes que bajar de las nubes, Edie. Te han aceptado en algunas de las universidades más prestigiosas del país ¿y las has rechazado todas para surfear con un porreta? Esos días se han acabado. Es hora de que te pongas las pilas. Me acompañarás todos los días a las siete de la mañana a abrir la oficina, y no te irás hasta que yo lo diga. No importa si son las siete o las ocho. ¿Queda claro?

Mi padre nunca había ido tan lejos para castigarme. Hacía tiempo que había cumplido los dieciocho, pero eso no significaba nada. Todavía vivía bajo su techo, comía su comida y, lo más importante, estaba a su merced.

—¿Por qué me haces esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora?

Volvió a darle un tic nervioso en el ojo izquierdo. Con la mandíbula en tensión, dijo:

—Te lo has buscado tú solita con este estilo de vida alocado. Es hora de que hagas honor a tu apellido. No hace falta que montes ningún numerito.

Dio media vuelta y caminó hacia el Range Rover que lo esperaba en la acera del paseo desértico. El motor ronroneó, el chófer nos miró y, luego, comprobó la hora en el móvil. Una sonrisita se le dibujó en los labios. Mi padre había tardado menos de diez minutos en dejarme las cosas claras.

Me quedé de pie como una estatua de hielo. Odiaba a Jordan con la misma fuerza que la gente reserva para el amor. Lo odiaba de la forma en la que te hace sentir el odio: me corrompía el alma y envenenaba mi ánimo.

—Me da la sensación de que te arrepientes de no haberme hecho caso y haberlo mandado a freír espárragos —masculló Bane a mi lado mientras hundía el borde afilado de la tabla en la arena y se recogía el pelo rubio y salvaje en un moño. No contesté—. Te ha puesto en tu lugar, ¿eh?

Me dio un codazo y sacó una cerveza de su mochila, que estaba en la arena, porque ¿qué importaba que fueran las siete de la mañana?

Me aferré a mi collar de conchas y dije entre dientes:

—Ni te lo imaginas.

Capítulo tres

Edie

Despropósito.

Aquel sitio era la definición misma de locura.

Nunca había estado en el despacho de mi padre, pero reconocía la anarquía cuando la veía. Y en la decimoquinta planta del edificio Oracle de Beverly Hills, la sede de la Compañía de Bienes, Adquisiciones y Servicios, me topé con el auténtico caos.

El único hombre cuya locura podría igualar la de Bane.

Baron Spencer, alias Vicious.

Se oían teléfonos por todas partes. Las mujeres, ataviadas con faldas de tubo, cotilleaban, y los hombres, vestidos con trajes elegantes, discutían. Granito de color marfil y cuero antiguo marrón oscuro adornaban la recepción de CBAS. Los ventanales que llegaban hasta el techo ofrecían una vista perfecta de Los Ángeles en todo su esplendor: fea, bella, falsa, real y cruda.

Y allí, rodeada de lujo, indulgencia y poder, me encontré cara a cara con el hombre al que se consideraba una leyenda en el instituto All Saints. Tanto era así que, incluso más de una década después, le pusieron su nombre a un banco: Vicious.

—Si vas a plagiar un artículo entero sobre la bolsa de valores, al menos no se lo robes al maldito Financial Times. ¿Qué imbécil te ha contratado para que seas el jefe de relaciones públicas? ¿Quién? —El hombre de pelo liso azabache y ojos índigo oscuro arrojó una pila de documentos al rostro de un joven que parecía horrorizado. Los papeles cayeron como granizo, no como confeti. A Vicious le dio un tic en la mandíbula mientras clavaba un dedo en la camisa planchada del tipo—. Arregla este desastre y llévate las cuatro fotos de tu familia que seguramente trajiste para darle un aspecto hogareño a tu despacho de diez centímetros por diez, imbécil. Y que sea antes de las cinco, porque quiero hacer como si esto no hubiera ocurrido en mi reunión de las seis. ¿Me he expresado bien?

Aunque casi todos los trabajadores de la planta habían formado un corrillo para ver el espectáculo, nadie llamó la atención a Vicious por su despreciable actitud. Ni siquiera mi padre. Todos parecían asustados y, aunque me sentí muy mal por el chico de relaciones públicas, que murmuró que se llamaba Russell, no quería hacer enfadar a nadie más en mi primer día de trabajo.

—Por favor, señor. No puede despedirme. —Le faltó poco para arrodillarse. Presenciar aquella escena era insoportable. Me encogí bajo el vestido de lana negro con etiqueta de un diseñador francés que había sacado del armario de mi madre esa mañana y traté de no estremecerme.

—Puedo y pienso hacerlo. Y, joder, ¿¡dónde está mi café!? —Vicious miró a su alrededor y se dio toquecitos en el labio con el dedo. Llevaba una alianza en la mano izquierda. Una pensaría que el matrimonio habría suavizado su carácter. Se equivocaría.

De pronto, el jaleo cesó. Los empleados trajeados se dispersaron en dos grupitos y entraron tres hombres a los que reconocí enseguida por las revistas de economía que había en mi casa.

Dean Cole, Jaime Followhill y Trent Rexroth.

Los dos primeros eran mera decoración. Estaban cada uno a un lado de Trent. Eran unos centímetros más bajos que él, más esbeltos y, en general, menos apolíneos. Trent dominaba la sala; llamaba la atención. Llevaba una camisa azul claro y pantalones de vestir gris claro. Era la personificación del sexo y caminaba como tal. Y, obviamente, yo no era la única que lo pensaba, porque al menos tres mujeres que tenía cerca se echaron a reír como tontas.

—Spencer. —Trent lo miró con frialdad y estrujó el café del Starbucks que tenía en la mano—. ¿Te ha bajado la regla o qué te pasa? Relájate. Es lunes por la mañana.

—Eso, ¿qué cojones te pasa, V? —intervino Dean Cole. Su amplia sonrisa calmó los ánimos e hizo que estar ahí no fuera tan aterrador.

—¡Esa boca! —bramó mi padre junto a mí y me apretó el brazo todavía más.

Había olvidado que me estaba agarrando. Empezó a maltratarme a los dieciséis años, cuando me presenté en su casa con dos aros en la fosa nasal izquierda, y pasó a sujetarme con fuerza cuando me decoré la parte inferior del torso con una enorme cruz invertida. No era tan horrible. Como he dicho antes, los ricos no pegan a sus hijos, pero ambos sabíamos que lo hacía porque yo detestaba estar a su lado. Seguramente le parecía bien dejarme cardenales de vez en cuando.

No me tatué una cruz por motivos religiosos. Era un mensaje escrito con tinta negra y audaz.

«No. Pasar».

—Este papanatas está despedido. Quiero su portátil en mi mesa antes de mediodía. Por no hablar de sus contraseñas, su teléfono de empresa y su permiso para usar el aparcamiento. Se los daré a alguien que se los merezca de verdad. Quizá al niñato que nos trae las cestas de fruta todas las mañanas. —Vicious saludó a Russell con un gesto amplio y le quitó a Jaime uno de los cafés que sostenía. Se me encogió el corazón.

En silencio, Trent abrió de una patada lo que supuse que era la puerta de su despacho. No debería haberme alegrado tanto ver cómo ignoraban a mi padre.

—No vamos a echar a nadie hoy. Además, tenemos asuntos más importantes de los que ocuparnos. En mi despacho.

—Primero: me importan una mierda tus asuntos. Segundo: tú no me das órdenes. —Vicious apuró el café en dos tragos y le entregó el vaso a la persona que tenía más cerca—. Y tercero: café. Quiero más. Ya.

—Vicious… —Jaime carraspeó mientras el tipo que sujetaba el vaso de Vicious corría hacia el ascensor para traerle otro.

—El tío ha copiado y pegado un artículo del Financial Times en nuestra página web. Podrían demandarnos o algo peor.

—P-por favor —tartamudeó Russell, cuya debilidad despertaría la sed de sangre de cualquier depredador que lo rodeara, incluida la mía—. Me equivoqué. No me dio tiempo a escribir el artículo. Mi hija tiene dos semanas. No duerme bien por la noche…

No pude soportarlo más.

—¡Dale un respiro, hombre! —exclamé. Moví el brazo para soltarme y me zafé de mi padre mientras me abría paso hacia los Buenorros. Los cuatro hombres me miraron de golpe y, aunque todos parecían sorprendidos, Trent era el único que tenía una capa extra de odio en su rostro. Lo ignoré y señalé a Russell—. Ya se ha disculpado. ¿Por qué metería la pata a propósito? Es padre de familia, por el amor de Dios.

—Me encanta. —Cole se rio entre dientes. Le dio una palmada a Spencer en la espalda y negó con la cabeza—. Una adolescente dándote órdenes. Qué mona.

Me ruboricé. Vicious se mostraba indiferente; casi ni me prestó atención y le echó una mirada a Russell que lo ahuyentó y le ahorró tener que repetirse. Mientras tanto, Trent me enseñó los dientes y se volvió hacia mí.

—¿Hoy es el día de «trae a tu hijo al trabajo»? Porque no recuerdo haber recibido un correo electrónico. —Su voz destilaba tanto veneno como para matar una ballena. Lo miré seria y me escudé en una confianza que no sentía.

«Eres un sacrificio en potencia».

Sus palabras resonaban en mi cabeza y ahogaban cada pensamiento positivo que había tenido acerca de él y su aspecto. Me lo había dicho hacía unas semanas, pero casi había olvidado que su presencia iba a complicar mi trabajo.

—Edie trabajará aquí una temporada. —Jordan me acercó a él de nuevo con ademán posesivo.

—¿Y eso quién lo dice? —preguntó Trent.

—Lo digo yo.

—Pues yo no he accedido a eso. Ninguno lo hemos aceptado.

—Entonces ha sido buena idea no preguntar. —Mi padre sonrió con cortesía y me estrujó el brazo con sus delgados y fuertes dedos. Ignoré el dolor.

Enzarzarme en otra pelea con él implicaría que no me permitiera ver a Theo el sábado, y no podía arriesgarme a eso. Trent se nos acercó a grandes zancadas; con cada paso, enviaba una corriente a mi cuerpo, como cuando remas en aguas turbulentas.

—Con el debido respeto por el nepotismo de los blancos de clase alta y su afán por concederle a su hija poco cualificada un trabajo por el que la mayoría de los aspirantes matarían, todas las decisiones importantes en lo que respecta a recursos humanos deben pasar por todos los socios, ¿no? —Se volvió hacia sus amigos, quienes asintieron solemnemente y se olvidó por completo del pobre Russell. Ahora, yo era la nueva víctima a la que atacar, cobarde e indefensa. Una ratoncita que había caído en una guarida de gatos gordos.

—Por Dios, Rexroth. Será asistente personal, no contable. —La impaciencia de Jordan no ayudaba nada. Me apretó el brazo con tanta fuerza que sentía que me iba a romper los huesos y que se me saldrían de la piel.

—Trabajará en esta planta y tendrá acceso a nuestras cosas. No me importa si su trabajo consiste en pelar plátanos en la cocina. Mañana por la mañana nos reuniremos para hablar de ello. Fin de la discusión —gruñó Trent.

Todas las miradas recayeron en él; la energía oscura de la sala vibraba por la sorpresa. El Mudo había hablado y no había dicho un par de palabras, sino frases. Y por mí, nada menos.

Al fin lo había encontrado. El único hombre más aterrador que mi padre. Y sin buscarlo. Porque, aunque Vicious hacía mucho ruido, Trent Rexroth era el cazador silencioso que te acechaba durante horas y te atacaba cuando menos lo esperabas.

Una pantera desolada. Salvaje, silenciosa y escurridiza. Posó la mirada fría y pálida en mi padre y lo contempló como si fuera basura; se detuvo al observar cómo me agarraba del brazo como si se tratara de unas pinzas. Nunca había visto a nadie mirar a mi padre con tanto desdén. Jordan aflojó su agarre.