9,99 €

Mehr erfahren.

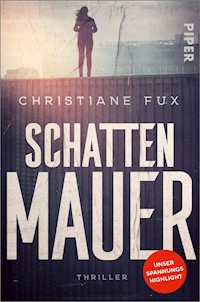

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Hamburg, 2019: Die Psychologin Yelda Batu kehrt nach vielen Jahren zurück in ihre Heimatstadt Hamburg. Yelda hat eine außergewöhnliche Gabe: Sie erkennt intuitiv, wenn ein Mensch lügt. Das macht sie zu einer Einzelgängerin. Doch ihre Gabe führt dazu, dass Yelda bei der Klärung eines skurrilen Falls helfen soll. Die renommierte Psychiaterin Elisabeth Calis ist im Hamburger Zoo ermordet worden. Schon bald zieht der Fall weite Kreise und bringt Yelda in Lebensgefahr. Die Spur führt zurück in die deutsch-deutsche Vergangenheit, aus der ein schreckliches Geheimnis bis in die Gegenwart reicht ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

© Piper Verlag GmbH, München 2021

Covergestaltung: Sandra Taufer

Covermotiv: Mark Owen/Trevillion Images und Motive von Shutterstock.com

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Cover & Impressum

Widmung

Prolog

Yelda, Vogelhüttendeich, Hamburg-Wilhelmsburg

Matze, Tierpark Hagenbeck, vier Monate vor dem Mord

Yelda, Polizeipräsidium, am Tag nach dem Mord

Matze, Tierpark Hagenbeck, vier Monate vor dem Mord

Yelda, Polizeipräsidium, zwei Tage nach dem Mord

Oderberger Straße, Ostberlin, 1983

Hadice, Polizeipräsidium, zwei Tage nach dem Mord

Yelda, auf einem Gutshof in Holstein, drei Tage nach dem Mord

Yelda, abends, Vogelhüttendeich, am dritten Tag nach dem Mord

Yelda, morgens an der Alster, vier Tage nach dem Mord

Von Rathjen, Gutshof in Holstein, am selben Abend

Yelda, Vogelhüttendeich, am selben Abend

Matze, zwölf Wochen vor dem Mord

Yelda, Vogelhüttendeich, fünf Tage nach dem Mord

Matze, Berlin, Alexanderplatz, fünfundzwanzig Tage vor dem Mord

Yelda, Vogelhüttendeich, sechs Tage nach dem Mord

Matze, Hohenschönhausen, 1983

Yelda, Polizeipräsidium, sechs Tage nach dem Mord

Matze, Hohenschönhausen, 1983

Yelda, Polizeipräsidium, sechs Tage nach dem Mord

Matze, Tierpark Hagenbeck, neun Wochen zuvor

Yelda, Café nahe des Polizeipräsidiums, sieben Tage nach dem Mord

Schelling, Polizeipräsidium, eine Stunde später

Yelda, Vogelhüttendeich, am Abend desselben Tages

Schelling, Hamburg-Övelgönne, am Nachmittag zuvor

Von Rathjen, Sportclub Hamburg-Uhlenhorst, zwei Stunden später

Schelling, gleicher Ort zur gleichen Zeit

Von Rathjen, kurz darauf, auf einer Schnellstraße Richtung Norden

Matze, acht Wochen vor dem Mord

Matze, Berlin-Grunewald, sechs Wochen vor dem Mord

Lisa, Polizeipräsidium, acht Tage nach dem Mord

Yelda, auf dem Weg zum Tierpark, eine Stunde später

Yelda, Hamburg-Altona, kurz zuvor

Matze, zur gleichen Zeit am selben Ort

Yelda, Vogelhüttendeich, am selben Abend

Matze, im Tierpark, später in der Nacht

Batu, Hamburg-Wilhelmsburg, zur gleichen Zeit

Matze, im Tierpark, zur gleichen Zeit

Micky, Polizeipräsidium, neun Tage nach dem Mord

Yelda, Polizeipräsidium, zwei Stunden später

Matze, in der S-Bahn, am selben Morgen

Yelda, Polizeipräsidium, zur gleichen Zeit

Schelling, in der Kantine, zur gleichen Zeit

Yelda, Kantine des Polizeipräsidiums

Matze, Vogelhüttendeich, zur gleichen Zeit

Clemens, vor dem Gutshof, am Abend zuvor

Yelda, auf dem Heimweg, am neunten Abend nach dem Mord

Batu, im Vogelhüttendeich, eine Stunde zuvor

Yelda, Wilhelmsburg, einige Zeit später

Batu, nebenan

Yelda, zur gleichen Zeit

Matze, Tropen-Aquarium Hagenbeck, am Abend des Mordes

Schelling, zur gleichen Zeit

Werner von Rathjen, in seinem Büro zur gleichen Zeit

Matze, Tropen-Aquarium Hagenbeck, zur gleichen Zeit

Yelda, in Batus Küche, neun Tage später

Matze, Tropen-Aquarium Hagenbeck, am Abend des Mordes

Yelda

Hadice, eine halbe Stunde zuvor

Yelda

Matze

Yelda

Hadice

Yelda

Hadice

Schelling

Hadice

Schelling

Hadice

Yelda, Friedhof Finkenriek, Hamburg-Wilhelmsburg, zehn Tage später

Paula, Tropen-Aquarium Hagenbeck, am Abend des Mordes

Matze

Danke schön

Zu den Hintergründen

Die wichtigsten Quellen

Für Corinna, Martina und Müsch

»Glaube nicht alles, was du denkst.«

(Yelda Batu)

Prolog

Er lag nackt auf seinem Bett. Gänsehaut überzog seinen Körper. Vom offenen Fenster strich kühle Nachtluft durch den kargen Raum, brachte eine Ahnung von Hafen mit sich – die Mischung aus Schweröl, Algenschlick und Meerwasser. Ein Lastwagen rumpelte vorbei. Hastige Schritte eines morgendlichen Passanten auf dem Asphalt. Der nackte Mann atmete ruhig, aber flach. Deutlich zeichneten sich seine Rippen unter der Haut ab. Im Schein der Straßenlaterne schimmerte sein Körper bläulich. Ich bin kein Mörder, dachte er im Rhythmus seines Atems. Ich bin kein Mörder. Und er wusste, dass genau das der Grund war, der ihn zum Mörder machen würde.

Yelda, Vogelhüttendeich, Hamburg-Wilhelmsburg

Auf dem Dach sitzt ein Mann im Morgenlicht. Er trägt einen Deel, das traditionelle Gewand seiner mongolischen Heimat. Es ist ein Sommermantel, viel zu dünn für die herbstkalte Morgenluft. Sein einstmals kräftiges schwarzes Haar ist grau geworden. Er bekommt keine Glatze, wie europäische Männer, sein Schopf ist nur nach und nach immer lichter geworden. Ich merke, dass ich bei seinem Anblick die Luft angehalten habe, und atme langsam aus. Er hockt verdammt nah an der Kante. Ich will ihn auf keinen Fall erschrecken. »Hallo Papa«, sage ich so ruhig wie möglich

Normalerweise bin ich diejenige, die hier sitzt. Seit ich, nach vielen Jahren im Ausland, zurück nach Hamburg in die Wohnung meines Vaters gezogen bin, komme ich jeden Abend hierher. Ich klettere durch das Kippfenster meines alten Mansardenzimmers auf das Dach. So habe ich es schon als Neunjährige gemacht. Damals war es mein Vater, der um mich gebangt hat. Heute ist es umgekehrt.

Nicht nur in diesem Moment, wo eine unbedachte Bewegung ihn fünf Stockwerke in die Tiefe stürzen lassen würde. Batu ist krank, und er wird nicht mehr gesund werden. Das ist der Grund, warum ich vor ein paar Wochen zurückgekehrt bin. Seit ich weiß, wie krank er ist, betrachte ich ihn aufmerksam, bemerke jedes Detail. Dass er da ist, ist nicht mehr selbstverständlich für mich.

Ich stelle mir vor, wie er aufsteht, die Arme ausbreitet und sich wie ein Turmspringer in die Luft katapultiert. Allein die Vorstellung beschleunigt meinen Puls. Er wäre nicht der Erste, der lieber den Tod als die Krankheit wählt. Ich blinzele, um das Bild vor meinen Augen zu vertreiben. »Papa?«, versuche ich es noch einmal. Batu reagiert nicht. Das kommt in letzter Zeit häufiger vor. Er zieht sich zurück in seine innere Welt. Neulich habe ich ihn danach gefragt. »Ich spreche mit Helen«, sagte er. Helen, das ist meine Mutter. Sie ist seit mehr als zwanzig Jahren tot.

Ich richte den Blick auf den Horizont. Der Blick von unserem Dach gehört für mich zu den schönsten der Welt. Hier oben, mit der weiten Sicht über den Hamburger Hafen, habe ich das Gefühl, richtig atmen zu können. Man sieht die Kräne, die nie stillstehen. Containerschiffe, um die kleine Schlepper und Barkassen herumwuseln – wie Liliputaner um einen Riesen. Die Silhouette hinter dem vertrauten Ensemble hat sich seit meiner Kindheit allerdings verändert. Nun prägt die HafenCity die Stadt. Die vielen Fenster der Elbphilharmonie blinken an diesem Morgen wie Signallichter in der aufgehenden Sonne. Der Himmel ist dunkelgrau, Wolken schwappen in Zeitlupe darüber wie ölige Wellen.

Ich warte. Schließlich dreht Batu den Kopf, schaut über die Schulter zu mir. Schon diese kleine Bewegung lässt die Sorge aufflackern, dass er abrutschen könnte. »Yelda«, sagt er, »komm, setz dich zu mir.« Ich zögere. Mir wäre lieber, er käme zurück in die Wohnung. Da nimmt mir mein Mobiltelefon die Entscheidung ab. »Hadice Öztürk«, steht auf dem Display. Es ist Sonntagmorgen, doch das bedeutet Arbeit. Ich spüre, wie sich die Haare auf meinen Armen aufstellen. Mein erster Fall in dieser Stadt.

Den Tatort, an den ich gerufen werde, habe ich schon viele Male besucht. Nach der Kühle des Herbstmorgens trifft mich das schwüle Klima im Tropen-Aquarium des Hamburger Tierparks wie eine Wand. Ein junger Uniformierter lässt mich die doppelschleusige Tür passieren, die verhindert, dass Tiere aus dem Freigehege entwischen können. Automatisch halte ich nach den Kattas Ausschau, die einen sonst im Vorraum in Empfang nehmen. Die koboldhaften Halbaffen mit den vorwitzigen Nasen recken ihre geringelten Schwänze wie pelzige Leuchttürme in die Luft und springen einem zutraulich auf die Schultern. Doch heute werden die Tierchen wohl vergeblich darauf warten, aus ihrem Nachtquartier entlassen zu werden. Kattas kann man an einem Tatort sicher nicht gebrauchen.

Hadice Öztürk, Kommissarin des Dezernats für Tötungsdelikte, kommt mir entgegen. Sie ist mit etwa 1,75 Metern so groß wie ich. Ihre Bewegungen lassen erahnen, wie durchtrainiert sie ist. Sie hat kurze, fast schwarze Haare. Vermutlich würden sie sich locken, wenn sie ein wenig länger wären.

Wir haben uns bereits vor ein paar Tagen bei meiner Vorstellungsrunde im Präsidium kennengelernt. Zwischen ihren Augenbrauen steht eine scharfe Falte.

»Guten Morgen«, sage ich.

Die Falte vertieft sich. Die Kommissarin ist nicht der softe Typ. Um das zu erkennen, braucht man kein Psychologiestudium.

»Morgen. Am besten, du kommst gleich mit und siehst dir die Sache selbst an«, sagt sie nur knapp und dreht sich um. Ich folge ihr über den verschlungenen, gepflasterten Weg, der sich an den Eingangsbereich anschließt. Er führt durch einen inszenierten Dschungel, bevölkert von allerlei Getier. Normalerweise ist Hagenbecks Tropen-Aquarium ein lichter Ort voller Leben. Harmlose Tiere wuseln hier frei zwischen den Farnen und Schlingpflanzen umher. Tiere, die gefährlich oder auch zu empfindlich sind, leben hinter Glasscheiben. Trotz der vielen Tierlaute ist es heute ungewohnt still. Dass die aufgeregten Kinderstimmen fehlen, verändert die Atmosphäre. Das und das Wissen, dass hier ein toter Mensch auf mich wartet.

Wir biegen um eine Ecke, und Hadice streckt die Hand aus, um mich am Weitergehen zu hindern. Der Anblick, der sich mir bietet, ist surreal. Die Kollegen von der Spurensicherung wirken in ihren weißen Schutzanzügen wie geschlechtslose Wesen aus einem Science-Fiction-Film. Das Zentrum der Szene bildet ein Rollstuhl. Darin sitzt eine Frau. Ihre Unterarme sind mit Kabelbindern an den Armlehnen fixiert. Ihr Kopf liegt im Nacken, sodass ihre weit geöffneten Augen an die Decke starren. Der Mund steht leicht offen. Langes, dunkelrotes Haar fällt wie ein seidiger Wasserfall. Sie sieht aus wie Anfang fünfzig, doch irgendetwas lässt mich vermuten, dass sie einige Jahre älter ist. Die Beine in den schimmernden Perlonstrümpfen sind schlank, aber muskulös. Dass sie im Leben einen Rollstuhl benötigt hat, kann man wohl ausschließen. Die Frau ist schlicht, aber elegant gekleidet: Unter einem hellen, schmal geschnittenen Wollmantel trägt sie einen schokoladenfarbenen Rock und eine elfenbeinfarbene Bluse – Seide vermutlich. Auf der Brust hat sich ein Blutfleck ausgebreitet wie eine Blume. »Eine Schusswunde«, sagt die Kommissarin, die meinem Blick gefolgt ist.

»Wissen wir schon, wer sie ist?«

»Dr. Elisabeth Calis. Das steht zumindest auf den Visitenkarten, die wir in einem Etui in ihrer Manteltasche gefunden haben. Sie war Psychotherapeutin. So wie du.«

Ich korrigiere sie nicht. Ich bin schon lange keine Therapeutin mehr. Verletzte Seelen heilen zu wollen habe ich längst aufgegeben. Jetzt begutachte ich die Menschen, seziere sie mit meinem Verstand wie ein Pathologe einen toten Körper. Meine Aufgabe ist herauszufinden, was für eine Art Mensch ein Verbrechen verübt haben könnte, was ihn angetrieben haben mag. Das dient vor allem dem Zweck, den Täter zu fassen, zu überführen. Ich habe festgestellt, dass ich mich besser zur Jägerin eigne als zur Heilerin.

»Was sagst du dazu?« Hadice macht eine Handbewegung, die die Szene umfasst. »Ist immerhin ein ziemlich exotischer Tatort.«

Ich verstehe, was sie meint. Die meisten Tötungsdelikte passieren an weniger ausgefallenen Orten. Sie geschehen im eigenen Zuhause. In einer Kneipe. Oder irgendwo auf der Straße.

»Die Frau wurde nicht zufällig hier getötet, jemand hat sie dazu eigens hierhergebracht. Dafür muss es einen Grund geben«, überlege ich. Immerhin bedeutet ein öffentlicher Raum wie dieser einigen Aufwand und ein großes Risiko für den Täter.

»Auf mich wirkt das Ganze inszeniert«, sagt Hadice. »Vielleicht wollte jemand die Tote genau hier der Welt präsentieren. Um eine Art Zeichen zu setzen.«

Ich lasse meinen Blick auf der Frau ruhen. Ein Stück von ihr entfernt liegt achtlos hingeworfen eine alte Decke. »Nein«, sage ich. »Dann hätte er hier aufgeräumt.«

Eine der Gestalten in Weiß kommt auf uns zu. Der große, schwere Mann streift die Kapuze des Overalls zurück. Sein rundes Gesicht ist gerötet, spärliche blonde Strähnen kleben auf seiner Stirn.

»Moin, Hadice.« Er nickt ihr zu. Dann zieht er mit einem schnalzenden Geräusch den rechten Handschuh aus und streckt mir die Hand entgegen. »Lessing«, sagt er, »Leiter der Spurensicherung.«

Da Hadice keine Anstalten dazu macht, stelle ich mich selbst vor: »Yelda Batu, ich bin die neue forensische Psychologin.«

Lessings Hand ist ein bisschen schwitzig und überraschend weich. Er blinzelt mich freundlich aus blondbewimperten Augen an. »Na denn, willkommen.« Dann wendet er sich an Hadice. »In unmittelbarer Nähe der Leiche sind wir fertig«, sagt er. »Ihr könnt sie euch jetzt ansehen. Den Rest hier zu durchsuchen wird allerdings dauern.« Er lässt seinen Blick über den künstlichen Regenwald streifen. »Insbesondere wegen der Burschen da unten. Die müssen erst mal weg.« Ich weiß, wovon er spricht. Er meint die Krokodile.

Wir gehen hinüber zu der Toten im Rollstuhl, über die sich eine weitere Gestalt im Overall beugt. Erst als sich die zierliche Person aufrichtet und uns zuwendet, erkenne ich überrascht, dass es ein Mann ist. Die Utensilien im aufgeklappten Alukoffer neben ihm weisen ihn als Rechtsmediziner aus: Thermometer, Reizstromgerät und allerlei Werkzeuge. »Ah, die neue Psychologin«, begrüßt uns der Mann und macht eine leichte Verbeugung. »Michel Taliani, Totendoktor.« Sein Gesicht scheint aus Versatzstücken zusammengeflickt, die nicht so recht zusammenpassen. Die Augen stehen zu weit auseinander, die Nase ist zu knollig für das zarte Kinn, die Lippen sind zu voll für einen Mann. Dann lächelt er, und plötzlich scheint alles zusammenzupassen.

»Was hast du für uns?«, fragt Hadice.

Taliani hält das Fläschchen in seiner Hand hoch. Darauf steht »Pilomann 1 %«. »Sie ist nicht länger als zwölf Stunden tot«, sagt er.

Ich weiß, was in dem Fläschchen ist: Augentropfen, die jeder Augenarzt verwendet. Sie bewirken, dass sich die Pupillen zusammenziehen – das funktioniert noch eine Weile nach dem Tod.

»Die Leichenstarre ist voll ausgeprägt. Bei der Wärme hier geht das allerdings schneller als gewöhnlich. Ich würde sagen: fünf bis sechs Stunden. Genauer kann ich es euch erst sagen, wenn ich die Rektaltemperatur gemessen habe. Aber dazu müssen wir die Ärmste erst einmal aus diesem Ding rausholen.«

»Ist sie hier gestorben?«, will Hadice wissen.

Taliani wiegt den Kopf. »Ganz sicher kann ich das auf Anhieb nicht sagen. Wenn man die Tote mit dem Rollstuhl bewegt hat, würde sich an ihrer Position nichts ändern – und somit auch nicht an den Totenflecken.« Er sieht mich an. »Sie wissen, wovon ich rede?« Ich nicke. Mit dem Tod bleibt der Kreislauf stehen, das Blut sackt in die unten liegenden Körperpartien und bildet bläuliche Flecken, die sich verfestigen. Verändert man die Lage des Körpers, kann man das an diesen sogenannten Livores erkennen. »Der Schuss ging zudem wohl direkt ins Herz. Sie hat nach innen geblutet, darum gibt es hier auch keine Blutspritzer, die uns weiterhelfen könnten.« Er lächelt entschuldigend.

Lessing kommt herangewieselt. »Wir haben etwas aus dem Wasser gefischt. Eine schwarze Umhängetasche. Und darin steckt ein Stativ.«

Hadice und ich sehen uns an. »Er hat ein Video gedreht, bevor er sie erschossen hat«, mutmaße ich. Eine andere Erklärung fällt mir nicht ein.

»Aber warum nimmt er dann Tasche und Stativ nach der Tat nicht mit? Immerhin sind das Gegenstände, die uns helfen könnten, ihn aufzuspüren.«

»Irgendetwas ist schiefgelaufen«, benenne ich das Offensichtliche. »Vermutlich wurde er gestört.«

Auf der Suche nach weiteren Hinweisen blicke ich mich um. Nur einen halben Meter hinter dem Rollstuhl befindet sich ein Geländer, an dem ein Schild hängt. Es warnt die Besucher, ihre Hand über die Wasserfläche zu strecken oder kleine Kinder darüber zu halten, damit sie besser sehen können. Der Grund dafür sind die Nilkrokodile, die scheinbar schläfrig unmittelbar darunter im Wasser vor sich hin dümpeln.

Krokodile sind schlauer, als man denkt. Manche balancieren kleine Äste auf ihren Schnauzen, um Vögel anzulocken, die diese für ihren Nestbau sammeln. Und dann packen sie zu.

Ich trete ans Geländer und blicke auf die schuppigen Leiber. Nur Augen und Nasenlöcher befinden sich oberhalb der Wasseroberfläche. Unerwartet öffnet sich ein Lid, und mich trifft ein gelber Blick. Ich erschauere und wende mich ab. Die Viecher können ziemlich gut springen, sogar aus vollkommener Ruhe heraus.

»Ich glaube, dass man sie wegen der Krokodile hergebracht hat«, sage ich. »Jemand wollte ihr Angst einjagen.«

»Du meinst, man hat ihr damit gedroht, sie den Viechern zum Fraß vorzuwerfen?« Hadice überlegt. »Das stelle ich mir tatsächlich ausgesprochen wirkungsvoll vor. Ich persönlich würde vermutlich alles preisgeben, bevor ich mich von Biestern verschlingen lasse«, sagt sie freimütig.

»Wenn jemand von Krokodilen gefressen wird, bleibt nichts mehr übrig. Man findet nicht einmal mehr DNA-Spuren im Kot der Tiere«, erkläre ich. »Das ist, soweit ich weiß, nur bei Krokodilen so. Die vollständige Auslöschung.«

»Das perfekte Verbrechen.« Hadice blickt nachdenklich zu den Krokodilen hinüber.

»Oder die perfekte Rache«, ergänze ich.

»Wenn das der Plan war, ist irgendetwas dazwischengekommen.«

Wir schweigen. Vermutlich denkt auch Hadice an spitze Zähne und schnappende Kiefer.

Das Polizeipräsidium ist ein Bau, der von oben betrachtet wie ein Stern aussieht: ein Ring um einen runden Innenhof, von dem zehn schmale Anbauten wie Strahlen ausgehen. Trotz meines guten Orientierungssinns hat die kreisförmige Anordnung den unbehaglichen Effekt, dass ich nie das Gefühl habe, genau zu wissen, wo ich bin.

Ich bin noch keine vierzehn Tage Mitarbeiterin der Hamburger Kriminalpolizei. Nach dem Studium war ich vier Jahre als Psychotherapeutin für die Organisation »Ärzte ohne Grenzen« in verschiedenen Ländern tätig. Ein traumatischer Einsatz in Afghanistan hat mich dazu bewogen, mich in London zur forensischen Psychologin fortbilden zu lassen. Anschließend kam der Job als Beraterin für New Scotland Yard. Ich habe offenbar Talent dafür, mich in abgründige Seelen einzufühlen. Manchmal frage ich mich, was das über mich aussagt.

Jetzt Teil eines Apparats wie der Hamburger Polizei zu sein fühlt sich für mich fremd an. Ein Job mit festem Schreibtisch, Urlaub und Rentenanspruch war nie mein Ding. Aber die Arbeit verspricht, interessant zu werden. Vor allem ist mir die Nähe zu meinem Vater momentan wichtiger als meine Freiheit. Seine Krankheit hat mich zurückgeholt in die Welt meiner Kindheit: Wie von einem Gummiband gezogen bin ich zurückgekehrt. Es ist ein Band, von dem ich nicht einmal wusste, dass es existiert. Wie viel Zeit uns bleibt, Batu und mir, können auch die Ärzte nicht sagen. Der Prozess ist schleichend, aber unaufhaltsam. Bei dem einen verläuft er schneller, beim anderen langsamer.

Als ich zwei Stunden später mit leichter Verspätung das Besprechungszimmer finde, sind alle anderen schon da. Hadices Team besteht aus drei festen Mitarbeitern des Landeskriminalamts 41, »Mordkommission« genannt, und einer Handvoll Kollegen, die das Team verstärken sollen. Als Polizeipsychologin nehme ich eine Sonderstellung ein. Man schickt mich da hin, wo ich helfen kann.

Hadice hat mit einer Pobacke auf einem Tisch Platz genommen. Hinter ihr wirft ein Beamer ein überlebensgroßes Bild der Toten an die Wand. Es ist ein förmliches Porträt, das man für ein Bewerbungsschreiben verwenden könnte. Elisabeth Calis trägt die Haare hochgesteckt, was ihren langen Hals betont. Sie ist nur dezent geschminkt und lächelt nicht. Sicher wirkt sie und kompetent, aber nicht kühl. Ihr Blick ist zugewandt und intelligent. Bestimmt ist es ihr nicht schwergefallen, das Vertrauen ihrer Patienten zu gewinnen. Hadice zieht eine Augenbraue hoch, wie Mr Spock aus Raumschiff Enterprise. »Schön, dass du es geschafft hast.« Dann wendet sie sich dem Team zu. »Leute, ihr kennt sicher schon Yelda Batu, unsere neue forensische Psychologin. Sie wird uns bei unseren Ermittlungen unterstützen.« Die Anwesenden murmeln einen Gruß.

»Okay«, sagt Hadice, »beginnen wir mit der Tat: Das Opfer wurde vergangene Nacht irgendwann zwischen elf Uhr und ein Uhr morgens mit einer kleinkalibrigen Waffe erschossen. Patronenhülsen haben wir keine gefunden. Vermutlich hat der Täter diese vom Tatort entfernt. Die Autopsie steht zwar noch aus, aber der Schuss ging höchstwahrscheinlich direkt ins Herz. Das heißt, das Opfer war sofort tot. Fundort und Tatort sind vermutlich identisch.« Sie blickt in die Runde. »Für die Spurensicherung ist ein derart öffentlicher Ort natürlich ein Albtraum. Der Rollstuhl, mit dem der oder die Täter das Opfer dort hingeschafft haben, stammt übrigens aus den Beständen, die der Tierpark Besuchern bei Bedarf zur Verfügung stellt. Das und natürlich die Tatsache, dass der Täter nachts Zugang zum Tropen-Aquarium hatte, spricht für jemanden, der mit dem Tierpark vertraut ist. Es gibt keinerlei Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen.«

»Das sind eine Menge Leute. Insgesamt arbeiten in Hagenbeck etwa hundertzwanzig Personen«, klinkt sich eine Polizeianwärterin in das Gespräch ein. Sie heißt Lisa, erinnere ich mich von meiner Vorstellung vor ein paar Tagen im Präsidium. Sie ist maximal Mitte zwanzig. Eine drahtige Erscheinung, gekleidet in Sneakers, Jeans und weißem Tanktop. Wenn sie spricht, wippt ihr blonder Pferdeschwanz, als wolle er das Gesagte bestätigen. Sie zählt die verschiedenen Berufsgruppen an den Fingern ab: »Da hätten wir natürlich die Tierpfleger. Vier bis acht pro Gehege, je nach Größe und Aufwand. Dazu kommt das Verwaltungspersonal, die Verkäufer in den Shops, Kassierer, Kontrolleure, Gärtner, Reinigungspersonal, Handwerker …« Sie sieht Hadice an wie ein Hund, der ein Leckerli erwartet. Vergebens.

Mir war nicht klar, wie groß der Personalaufwand im Zoo ist.

Hadice runzelt die Stirn. »Was ist mit dem Opfer, Erik? Was wissen wir über die Frau?«, wendet sie sich an einen Rotschopf mit üppig wucherndem Bart. Der setzt sich daraufhin aufrecht hin. Erst jetzt sieht man, wie imposant er ist: groß und nicht dick, aber massig, mit einem enormen Oberkörper. Er könnte jederzeit in einem Wikingerfilm mitspielen. Ich schätze ihn auf Anfang dreißig.

»Elisabeth Calis«, referiert er, »Doktorin der Psychiatrie, Alter vierundsechzig. Sie leitet eine psychiatrische Klinik in der Nähe von Ahrensburg.« Er lässt das Bild an der Wand umspringen. Nun zeigt es ein hochherrschaftliches Anwesen, umgeben von alten Bäumen und gepflegtem Rasen.

»Sie ist unverheiratet, lebt allein, hat keine Kinder. Keine Verwandten, soweit wir wissen. Die Eltern sind beide verstorben«, berichtet Erik weiter.

»Also niemand, den wir unmittelbar benachrichtigen müssen«, sagt Hadice. »Aber vielleicht hatte sie einen Freund. Oder eine Freundin.«

»Darauf gibt’s keinen Hinweis.« Er blickt betrübt in die Runde. »Immerhin scheint sie gesellschaftlich ziemlich aktiv gewesen zu sein. Aber auch bei solchen Anlässen ist sie immer alleine aufgetreten.« Erik klickt weiter zum nächsten Bild. Es zeigt ein Foto aus einer Zeitschrift, auf dem Elisabeth Calis in einem flaschengrünen Abendkleid abgebildet ist. »Ich habe sie gegoogelt und eine ganze Reihe von Veranstaltungen gefunden, bei denen sie als Teilnehmerin aufgeführt wird. Empfänge, Benefizgeschichten und Ähnliches. Das hier war beispielsweise auf einem Empfang in der Hamburger Kunsthalle vor ein paar Monaten. Sie ist auch da solo aufgetaucht. Zumindest wird kein Begleiter erwähnt.«

»Vielleicht hat sie da vor allem zahlungskräftige Patienten rekrutiert«, wirft Lisa ein. Hadice wirft ihr einen strengen Blick zu.

Erik hebt seine rot behaarte Pranke, er ist noch nicht fertig: »Ich habe außerdem herausgefunden, dass sie neben ihrer Arbeit an der Klinik auch noch wissenschaftlich tätig war. Es gibt eine ganze Latte von Veröffentlichungen, von denen ich kein Wort verstehe.« Er grinst schief in die Runde.

»Ich sehe sie mir an«, sage ich.

Hadice nickt. »Prima. Lisa: Du konzentrierst dich auf die Mitarbeiter des Tierparks. Vergiss nicht die, die dort früher einmal gearbeitet haben. Als Erstes knöpfst du dir alle vor, die direkt mit dem Tropen-Aquarium zu tun haben und hatten. Vielleicht finden wir eine Verbindung zum Opfer.« Lisa verzieht das Gesicht. Mitarbeiter überprüfen, das klingt nach einer eher öden Routineaufgabe. Hadice ignoriert sie.

»Erik, du fährst in Calis’ Wohnung und suchst da nach Hinweisen. Nimm ein paar von den Kollegen zur Unterstützung mit. Stellt vor allem ihren privaten Rechner sicher. Der kommt zur Auswertung in die IT. Vielleicht finden wir etwas Brauchbares.«

»Geht klar.« Erik tippt mit der linken Hand an seine Schläfe.

»Da das Privatleben von Frau Calis zumindest auf den ersten Blick wenig ergiebig erscheint, werde ich mich bei ihr in der Klinik umhören«, sagt Hadice.

»Vielleicht war es ja einer von ihren Patienten, der durchgedreht ist.« Das kommt von Lisa. Alle Köpfe drehen sich zu mir. Als Psychologin bin ich für die Durchgeknallten zuständig.

»Das ist natürlich möglich«, nehme ich den Ball auf. »Allerdings ist die Quote der Gewalttäter unter Menschen mit psychischen Störungen kaum höher als in der psychisch gesunden Bevölkerung.« Einige Augenpaare blicken mich erstaunt an. »Einmal ausgenommen psychotische Störungen wie paranoide Schizophrenie, bei denen die Patienten beispielsweise unter Verfolgungswahn leiden«, erkläre ich weiter. »Die meisten psychisch kranken Menschen richten ihre Angst und ihren Hass gegen sich selbst, nicht gegen andere.«

»Beruhigend zu wissen«, sagt Hadice trocken. »Auf jeden Fall begleitest du mich in die Klinik, da kann ich deine Expertise brauchen.« Sie erhebt sich und klatscht in die Hände. »Auf geht’s, Leute.« Dann geht sie hinaus. Ich folge ihr. Auf dem Weg zu den Dienstwagen sagt sie: »Irgendjemanden werden wir schon aufstöbern. Jemand muss sich ja auch am Sonntag um die Patienten kümmern.«

Eine halbe Stunde später fahren wir eine lange Pappelallee entlang. Die Schatten der Bäume huschen rhythmisch über die Frontscheibe des Wagens. Hadice fährt schnell, aber routiniert. Am Himmel haben Flugzeuge weiße Kondensstreifen gezogen. Sie kreuzen sich wie keltische Runen. Die Felder rechts und links der Straße sind längst abgeerntet. Die Hitze der vergangenen Monate hat die Bauern zu Noternten gezwungen, bevor ihnen das Getreide verdorrte. Nebelschwaden tanzen um die Stoppeln, als würde der Boden in der kalten Luft atmen. Am Wegrand hat jemand Hokkaidokürbisse zu einer Pyramide für den freien Verkauf geschichtet. Ihr leuchtendes Orange ist jetzt im Herbst ein später Gruß an den langen, heißen Sommer.

Die erste Viertelstunde fahren wir schweigend. »Warum bist du zurück nach Hamburg gekommen?«, fragt Hadice dann unvermittelt. »Hat dir London nicht mehr gefallen? Ist doch ’ne tolle Stadt.« Hadice ist kein Typ für Small Talk – genauso wenig wie ich. Darum gehe ich davon aus, dass es sie wirklich interessiert.

»Sautoll, bis auf die Gentrifizierung. Da, wo es schön ist, können es sich normale Menschen nicht mehr leisten zu wohnen.«

»Aber das war nicht der Grund dafür, dass du gegangen bist.« Es ist eine Feststellung, keine Frage.

»Nein. Mein Vater ist krank.«

»Was hat er?«

Anders als die meisten schreckt sie vor dem Thema Krankheit nicht zurück. Ihre direkte Art gefällt mir.

»Alzheimer«, sage ich ebenso geradeheraus.

Hadice nickt. »Das tut mir leid. Ist ’ne echte Scheißkrankheit.«

»Du sagst es«, antworte ich. Daraufhin versinken wir erneut in Schweigen. Es fühlt sich gut an.

Die psychiatrische Klinik ist in einem weitläufigen Landgut untergebracht, ein weißes, zweigeschossiges Gebäude mit dunklem Ziegeldach. Der Mittelbau mit dem säulengeschmückten Haupteingang wird von zwei Nebenflügeln flankiert. Hinzu kommen Nebengebäude, in denen vermutlich weitere Patienten untergebracht sind. Hadice bringt den Benz mit Schwung neben dem Eingang zum Stehen, Kies spritzt unter den Reifen hervor. Wir steigen aus. Obwohl es jetzt, spät im Oktober, kaum über null Grad hat, trägt Hadice nur ein T-Shirt. Dazu schwere Biker Boots und Jeans, deren abgewetztes Aussehen sicher nicht von einer Sandstrahlbehandlung durch unterbezahlte Arbeiter stammt. Sie schiebt sich die Sonnenbrille ins Haar. Im Gegenlicht scheint sie geradewegs einem modernen Hollywood-Western entstiegen zu sein. Sie sieht sich um, vielmehr scannt sie die Umgebung mit ihrem Blick. Sattgrün gepflegter Rasen, weiße Bänke, penibel gestutzte Buchsbäumchen neben dem Eingang. Das hier ist keine staatliche Einrichtung.

Auch innen ist es kühl. Dezenter Duft nach Zitrusfrüchten schwebt in der Luft. Der Boden ist mit dicken Teppichen in Preußischblau ausgelegt. Eine etwa fünfzigjährige Frau mit grauer Pagenfrisur kommt uns entgegen. Der knallige Lippenstift bildet einen seltsamen Kontrast zur ansonsten diskreten Erscheinung.

»Öztürk, Kripo Hamburg. Meine Kollegin, Yelda Batu«, sagt Hadice. Es ist vermutlich einfacher, mich nicht gleich als Kriminalpsychologin vorzustellen. Die Anwesenheit der Polizei macht die Leute schon nervös genug. Psychologen bringen sie noch mehr Misstrauen entgegen. Sie haben Sorge, dass wir ihre Geheimnisse ans Licht zerren. Was mich betrifft, haben sie damit auch völlig recht. »Polizei?« Der Blick der Frau irrlichtert zwischen uns hin und her.

»Sie sind eine Mitarbeiterin von Frau Dr. Calis?« Hadice mustert die Frau von Kopf bis Fuß.

»Ja. Ehrengut. Cornelia Ehrengut. Ich bin die persönliche Assistentin.« Ihre Hand streckt sich unwillkürlich nach vorne, um Hadice zu begrüßen, bleibt dann aber auf halbem Weg stehen und senkt sich wieder. »Tut mir leid, aber Frau Dr. Calis ist nicht im Hause.«

»Das ist uns bekannt.«

»Tatsächlich? Ich erwarte sie nämlich. Wir hatten …«, sie wirft einen Blick auf eine schmale Damenarmbanduhr, »… einen Termin. Vor mehr als einer halben Stunde.«

»Können wir das drinnen besprechen?«

»Natürlich.«

Steifbeinig führt sie uns durch den Empfangsbereich in einen Raum mit einer teuer wirkenden Sitzgruppe. Mit einer Handbewegung bittet sie uns, Platz zu nehmen. Sie selbst lässt sich mit manierlich geschlossenen Knien nieder und legt die Hände auf den Schoß. Sie trägt eine weiße Bluse zu einem Rock, der exakt den Farbton ihres Haares hat: grau meliert. Frau Ehrengut sitzt sehr aufrecht. Ich kann sehen, dass hinter ihrer ungewöhnlich glatten Stirn Gedanken rasen. Sie sind so präsent, dass ich sie fast hören kann. »Die Polizei. Und Dr. Calis ist nicht da! Die Calis ist sonst nie zu spät!«

Dass ich so genau weiß, was in anderer Leute Köpfen vorgeht, kenne ich schon seit meiner Kindheit. Ich höre die Gedanken geradezu sprechen. Wenn mich die Leute fragen, wie ich das mache, fällt mir die Antwort schwer. Ich habe keinen siebten Sinn. Ich dechiffriere unbewusst die subtilen Signale, die verraten, wie sich jemand fühlt und manchmal sogar, was er denkt: unbewusste Gesten und Blicke, ein Erröten oder Erblassen, eine winzige Änderung der Stimmlage. Manchen gelingt das Dechiffrieren dieses Codes besser als anderen. Nicht immer, aber meist weiß ich genau, was in meinem Gegenüber vorgeht. Ich scheine dafür eine Art Hyperbegabung zu haben. In meinem Beruf ist das sehr nützlich. Im Privatleben ertragen es nur wenige, so durchschaut zu werden. Entsprechend übersichtlich ist mein Freundeskreis.

»Ist es ungewöhnlich, dass Sie sich an einem Sonntag treffen, um zu arbeiten?«, will Hadice wissen.

»Nein, das kommt schon mal vor. Dr. Calis ist sehr engagiert.«

Und du musstest dann auch ran, denke ich. Vermutlich war Frau Ehrengut auf die Wochenendschichten weniger erpicht als ihre Chefin. »Was ist passiert?«, fragt Frau Ehrengut schließlich.

Hadice beugt sich leicht nach vorn. »Wir müssen Ihnen leider eine traurige Nachricht überbringen. Frau Dr. Calis ist heute früh tot aufgefunden worden.«

Tot. Tot ist ein kurzes, ein unerbittliches Wort. Es fällt wie ein Stein in einen tiefen schwarzen Teich. Seine Bedeutung breitet sich wie in konzentrischen Ringen aus. Tot bedeutet fort. Endgültig.

Cornelia Ehrengut starrt uns an. Dann blinzelt sie.

»Sie sind von der Kriminalpolizei. Ich nehme also an, dass es kein Unfall war.« Trotz des Schocks schaltet sie schnell. Oder ist sie gar nicht so überrascht? Weiß sie etwas? Nein, sie hat es nicht gewusst, hinter ihrer gefassten Fassade ist sie tief erschüttert.

»Wir gehen derzeit von einem Fremdverschulden aus«, sagt Hadice.

Ich staune immer wieder über die Wortgebilde meiner deutschen Muttersprache. Fremdverschulden. Ein Fremder hat Schuld. Das bedeutet: Jemand hat den Tod eines anderen verursacht. Das hält erst einmal viele Optionen offen, von Unfall bis Mord.

Die Ehrengut nickt ein paarmal. Sie fragt nicht, wie ihre Chefin gestorben ist. Will die Sache noch nicht an sich heranlassen. »Möchten Sie vielleicht einen Kaffee?«

Hadice lehnt ab. Sie will der Frau keine Gelegenheit geben, sich zu sammeln. So, wie meine Kollegin auf dem Stuhl sitzt, wirkt sie lässig. Aber ich spüre genau, dass jeder Muskel ihres Körpers unter Spannung steht: eine Raubkatze auf der Jagd. »Wann haben Sie Frau Dr. Calis zuletzt gesehen?«

»Vorgestern, also Freitag. Am Nachmittag. Vielleicht so gegen achtzehn Uhr. Ich habe mich von ihr verabschiedet. Sie hat noch gearbeitet. Sie hat oft noch länger gearbeitet.«

Hadice schweigt und lässt die Stille für sich arbeiten. Die Ehrengut dreht einen Ring an ihrem Finger. Es ist kein Ehering, sondern ein ziemlich großer, maskulin wirkender Siegelring. »Es war alles wie immer. Mir ist nichts Ungewöhnliches aufgefallen.«

»Wie lange arbeiten Sie schon für Dr. Calis?«

»Seit neun Jahren.« Die Antwort kommt schnell und präzise. Vermutlich ist sie in ihrem Job sehr tüchtig. Hat immer alle Fakten parat.

»Erzählen Sie uns von ihr.«

»Sie war eine hervorragende Therapeutin. Spezialisiert auf Traumatherapie.« Das lässt mich aufhorchen. Immerhin habe ich früher selbst mit traumatisierten Menschen gearbeitet. Bis ich selbst einer von ihnen geworden bin.

»Die Leute sind von weither gekommen, um sich von ihr behandeln zu lassen.«

»Zahlungskräftiges Klientel, wie mir scheint.« Hadice sagt das neutral. Keine Kritik schwingt in ihrer Stimme mit.

»Durchaus. Aber nicht nur. Interessiert haben sie vor allem die besonders vertrackten Fälle. Die hat sie dann pro bono behandelt.« Sie schaut von mir zu Hadice. »Also kostenlos.« Ich registriere, dass es die interessanten und nicht etwa besonders bedürftigen Patienten sind, die kostenlos in den Genuss von Dr. Calis’ Hilfe kamen.

»Was wissen Sie über ihr Privatleben?«

Sie zuckt die Schultern. »Tatsächlich so gut wie nichts. Soweit ich weiß, war es nicht existent. Natürlich hat sie häufig an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilgenommen. ›Charities‹.« Sie dehnt das Wort unnatürlich und setzt es mit den Fingern in Anführungszeichen. »Und sie ist manchmal zur Jagd gegangen.«

Ein ungewöhnliches Hobby, denke ich. Und eines, für das man entweder eine eigene Jagd haben musste oder die richtigen Verbindungen.

»Außerdem hatte sie ein Opernabonnement. Was ich bemerkenswert fand.« Das erste Mal, dass sie sich eine persönliche Bemerkung erlaubte.

»Warum bemerkenswert?«

»Oper ist Leidenschaft. Drama. Nach meiner Ansicht: Kitsch. Frau Dr. Calis war aber ein eher nüchterner Mensch.«

Das Detail mit den Opern scheint mir ebenfalls bemerkenswert. Insbesondere in Kombination mit ihrer Jagdleidenschaft. Langsam bekommt die Psychiaterin erste Konturen für mich. »Sie haben sie nicht gemocht.« Es ist das Erste, was ich seit unserer Ankunft sage.

Die Ehrengut wendet sich mir zu, wahrt die Contenance. »Nein, ich habe sie nicht sehr gemocht.« Sie sagt es fast trotzig. »Sie hatte etwas Kaltes an sich.«

»Warum haben Sie dann so lange für sie gearbeitet?«, übernimmt Hadice wieder das Gespräch.

»Sie hat mich sehr gut bezahlt.«

»Verstehe. Was ist mit ihren Patienten? Gab es da jemanden, der Ihnen besonders aufgefallen ist?«

»Vielleicht.« Sie dreht wieder den Ring an ihrem Finger. »Sie sollten mit Dr. Okeke sprechen.«

Dr. Okeke entpuppt sich als hochgewachsener Mann. Seine Haut ist so dunkel wie Lakritz. Er schüttelt uns die Hände, indem er sie mit beiden Pranken umfasst. Zuvorkommend geleitet er uns zu zwei Ledersesseln, die vor seinen Schreibtisch gruppiert sind. Anstatt sich dahinter zu verschanzen, zieht er einen Stuhl für sich heran. Sein Lächeln ist überwältigend: breit und offen. Er hat Mühe, es dem Anlass angemessen herunterzudimmen. Draußen vor dem Fenster gehen Leute vorbei, Patienten vermutlich.

»Furchtbare Sache«, sagt er und legt sein Gesicht in kummervolle Falten. Die Ehrengut hatte ihn kurz telefonisch auf den Stand gebracht. »Ich kann es noch gar nicht fassen. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen?«

»Frau Ehrengut hat uns auf den Fall einer Patientin aufmerksam gemacht. Nina Januschek.«

Okeke nickt. »Schlimme Geschichte, ganz schlimme Geschichte.« Er presst die hellen Fingerspitzen seiner Hände aneinander und führt sie an seine Lippen. Sein Blick wandert von mir zu Hadice und zurück.

»Ich nehme an, dass die Schweigepflicht im Fall einer Mordermittlung hinfällig ist?«

Hadice korrigiert ihn nicht, obwohl noch nicht abschließend geklärt ist, ob es auf Mord hinausläuft. »Sie wird zweifellos von der Staatsanwaltschaft aufgehoben. Aber wir sparen Zeit, wenn Sie uns jetzt schon weiterhelfen.«

Okeke spitzt den Mund. »Es gibt da einen jungen Mann. Nina war seine Schwester. Vor zwei Wochen hat sie sich das Leben genommen.«

»Und Dr. Calis war ihre Therapeutin? Sie denken an einen Racheakt? Weil Dr. Calis den Suizid nicht verhindert hat?«

»Es ist ein bisschen komplizierter.«

Matze, Tierpark Hagenbeck, vier Monate vor dem Mord

Das Holz barst mit einem splitternden Krachen. Kräftige Kiefer zermalmten den Ast, die kleinen Zweige, das Laub. In kürzester Zeit war ein halber Busch verschwunden. Zurück blieben lediglich ein paar bleiche Stöcke, von denen die Elefantenkuh geschickt die Rinde geschält hatte.

Matze warf einen prüfenden Blick auf Mogli, den größten Elefanten der kleinen Herde. Die zweiundfünfzigjährige Leitkuh war die unumstrittene Herrscherin der kleinen Dickhäuterherde. Meist genügte ein kleiner Wink mit dem Rüssel oder ein unwilliges Flattern der Ohren, um die anderen zur Räson zu bringen. War das nicht genug, schickte sie Yashoda los, um den Streithammeln der Gruppe Manieren beizubringen. Die kleinere Elefantin trabte dann mit aufgestellten Ohren auf die Streithähne zu und rempelte sie so lange resolut an, bis sie voneinander abließen.

Seit mehr als zwanzig Jahren war Matze Elefantenpfleger im Hamburger Tierpark Hagenbeck. Die Arbeit war schwer und nicht ungefährlich. Bei Hagenbeck arbeiteten sie, anders als in vielen anderen Tierparks, noch immer im direkten Kontakt mit den grauen Riesen. Mit den vielen nachmittäglichen Zoosendungen, die die Arbeit als Tierpfleger romantisierten, hatte sein Job wenig zu tun. »Bei uns geht’s nicht ums Kuscheln, da geht es vor allem ums Scheiße wegkarren«, hatte damals der inzwischen verstorbene Leiter des Elefantenhauses gesagt, als er ihn einstellte. Matze war das gerade recht gewesen. Scheiße wegkarren bis an sein Lebensende schien ihm genau das Richtige zu sein. Doch natürlich war es dann doch viel mehr gewesen. »Tierpfleger ist kein Beruf, es ist eine Berufung«, sagte auch Thorsten Körner immer, der heutige Chef der Elefantenbrigade. Und so war es. Matze hatte von Anfang an ein intuitives Gespür für die faltigen Riesen mitgebracht.

Er warf einen Blick auf seine Uhr. In einer halben Stunde würden seine Schützlinge ihr Frühstück in der asiatisch anmutenden Halle des Elefantenhauses verputzen. Anschießend würden sie ins Außengehege geschickt werden, wo die Besucher ungeduldig auf sie warteten. Die Elefanten waren schon immer eine Hauptattraktion des Tierparks gewesen. Aber seit das zwei Monate alte Kalb mit dem Spitznamen »Brausepaul« der Öffentlichkeit präsentiert worden war, hatten sich die Besucherzahlen des Zoos nahezu verdoppelt.

Bis zum Frühstück warteten die Elefanten in ihren Boxen, die den Tieren Seite an Seite einen Blick auf die Halle boten. Der Anbau, eine große Halle, in der sich die Elefanten bei schlechtem Wetter aufhielten, war erst vor ein paar Jahren errichtet worden. Jetzt reinigten gerade Pfleger den sandigen Grund. Mit Mistgabeln beluden sie Schubkarre um Schubkarre mit Elefantendung. Ein unverwechselbarer, würziger Geruch hing in der Luft, den Matze nicht unangenehm fand.

Er ergriff einen Schlauch mit Hochdruckfunktion, schlüpfte zu Kandy, die in der ersten Box der Reihe ihren Rüssel pendeln ließ. Die Gitterstäbe standen weit genug auseinander, sodass sich die Pfleger problemlos hindurchschieben konnten, ohne die schweren Türen öffnen zu müssen. Bei Babyelefanten wie Brausepaul mussten sie aufpassen, damit die vorwitzigen Kälber nicht ihren Kopf hindurchschoben und plötzlich feststeckten. Ein einziges Mal nur war das passiert. Das Geschrei würde Matze sein Leben lang nicht vergessen. Mit dem harten Wasserstrahl trieb er zunächst den Dreck aus der Box, dann brauste er Kandy ab, die ihm ihr verklebtes Hinterteil entgegenstreckte.

»Kannst du mir mit Salvana helfen?« Seine Kollegin Maike blinzelte durch die Gitterstäbe zur Nachbarbox. »Sie lässt mich immer noch nicht an sich ran.« Maike wischte sich den Schweiß von der Stirn. Die Elefantenkuh hatte vor einiger Zeit aufgrund einer Infektion eine Infusion über einen dicken Zugang am Bein erhalten müssen. Das war schmerzhaft gewesen, sodass sie nun niemanden mehr mit einer Nadel an sich heranlassen wollte. Doch Blutabnahmen waren immer wieder nötig. Ihr Vertrauen zurückzugewinnen war eine Aufgabe, die viel Geduld erforderte. Während Matze der Elefantendame beruhigend zuredete, duldete sie, dass Maike unter ihrem Bauch durchtauchte und dabei über ihr Hinterbein strich. Maike strahlte. »Das ist ein echter Fortschritt, danke.« Sie legte Matze eine Hand auf den Oberarm und sah ihn aus blauen Augen an. Matze seufzte innerlich. So ging das nun schon seit Monaten. Er mochte Maike. Aber an einer Beziehung hatte er kein Interesse. »Auf geht’s!« Der Chef schwenkte seinen Elefantenstock. Die Vorstellung konnte beginnen.

Acht Stunden später war Matzes olivgrüner Overall dunkel von Schweiß. Schon seit Wochen sengte die Sonne vom Himmel. Tägliche Berichte über die Auswirkungen der Hitzewelle beherrschten die Schlagzeilen. Den Bauern drohte eine Jahrhundertmissernte. Nur Obstbauern und Winzer konnten frohlocken: Alles deutete auf ein sensationelles Erntejahr hin.

In einer Stunde würde der Zoo seine Pforten schließen. Jenseits das Elefantengrabens standen, ungeachtet der Junihitze, noch immer Trauben eifriger Besucher, die den Dickhäutern Obst und Gemüsestückchen reichten. Gegen eine Spende erhielt man die maulgerechten Bissen in Papiertüten ausgehändigt. Ein Kind heulte laut, weil es die Karottenstückchen lieber selbst essen wollte.

Matze warf einen Blick auf Shila. Die junge Elefantenkuh schien heute schlecht gelaunt zu sein. Sie rempelte die anderen Mitglieder der Herde ruppig an, um ihnen einen Leckerbissen wegzuschnappen – Äpfel waren beliebter als Salat. Jetzt ließ sie gereizt den Rüssel pendeln. »Die Bande immer im Blick behalten« war die erste Lektion, die Matze in seiner Ausbildung gelernt hatte. Ein übellauniger Elefant konnte einen ausgewachsenen Mann mühelos mit einem Rüsselstupser gegen die Wand klatschen. »Das ist, als ob dich ein Sack Zement trifft«, sagte sein Chef immer.

Einmal hatte ihn ein nicht zufälliger Rüsselstüber getroffen. Da war er froh gewesen um das Judotraining, das er seit seiner Jugend praktizierte. Verletzungsfreies Abrollen war irgendwann reiner Instinkt und hatte ihn vor Schlimmerem bewahrt. Erst im vergangenen Jahr war in den USA ein Elefantenpfleger durch einen Rüsselhieb gestorben. »Die sanften Riesen – das ist ein Mythos«, hatte ihm der Chef verklickert. Die Charaktere der Tiere waren ebenso unterschiedlich wie die von Menschen – und neben sanftmütigen gab es durchaus auch aufbrausende Rüsselträger. Kein Mythos hingegen war das legendäre Elefantengedächtnis. Noch Jahre später konnten sie zum Angriff übergehen, wenn sie jemandem etwas übel nahmen. »Wenn ein Elefant schlecht auf dich zu sprechen ist, solltest du tunlichst in Deckung gehen. Die sammeln dann sogar Munition, Äste oder Steine. Und plötzlich hast du so ein Ding am Kopf«, hatte Thorsten ihm erklärt. Meist aber geschahen Unfälle aus Unachtsamkeit, wenn ein Tier erschrak, plötzlich zurückwich und dabei versehentlich einen Pfleger plattmachte. Der Gefahr war sich Matze immer bewusst.

Eifrig streckten die Elefanten den Besuchern die Rüssel entgegen, packten Apfel- und Karottenschnitze, Paprikastückchen und Salat und schoben sie in die Mäuler mit den spitzen Unterlippen. Matze spürte, wie ihm der Schweiß das Rückgrat hinunterlief. Selbst das suppige Wasser im Elefantengraben schien ihm heute ein verlockendes Ziel für einen Kopfsprung zu sein. Doch dann wurde ihm plötzlich eiskalt.

Mitten unter den Besuchern stand eine Frau. Und obwohl er sie seit drei Jahrzehnten nicht gesehen hatte, erkannte er sie sofort. Sie war noch immer zierlich. Mit ihrem langen zarten Hals und der aufrechten Haltung erinnerte sie an eine Ballerina. Eine weiße Leinentunika wehte über gebräunter Haut. Darunter trug sie Jeans zu modischen Sandalen. Die einst struppige, blaue Mähne hatte sich in eine blond gesträhnte Frisur verwandelt, die teuer aussah. Sie schob die Sonnenbrille ins Haar und sah ihm direkt in die Augen. Matze schaute schnell woandershin. Aber es war zu spät. Auch sie hatte ihn erkannt.

Yelda, Polizeipräsidium, am Tag nach dem Mord

Als ich den Verhörraum betrete, registriere ich sofort: Er hat keine Fenster. Sofort schlägt die vertraute Finsternis über mir zusammen. Undurchdringliche Schwärze. Kälte. Panik. Atemnot. Und der überwältigende Gestank kalten Staubes. Ich konzentriere mich auf meine Atmung, einmal, zweimal, dreimal. Für die Außenwelt scheinen meine Zustände nur Sekunden anzudauern. Die meisten bemerken nichts davon. Mir kommt es jedes Mal wie eine Ewigkeit vor, bis ich wieder in der Gegenwart lande. Hadice wirft mir einen Blick unter unmerklich gerunzelten Augenbrauen zu. Es gelingt mir, mich zu fokussieren.

Der Mann, der auf uns wartet, ist wohl Ende zwanzig. Clemens Januschek sieht auf smarte Weise gut aus, mit zurückgekämmten hellen Haaren, feinflügeliger Nase, vollen Lippen. Ich registrierte das Logo auf seinem schmal geschnittenen Hemd. Es gehört zu einer teuren Marke. Der Typ legt Wert auf seine Erscheinung, so viel steht fest. Sein Blick flackert durch eine Hornbrille. Mit dem Daumen der rechten Hand reibt er unablässig seine linke Handfläche. Vermutlich ist er nie zuvor von der Polizei einbestellt worden. Hadice und ich setzen uns ihm gegenüber. Ich schiebe meinen Stuhl dabei unmerklich ein paar Zentimeter zurück, sodass ich ein bisschen weiter hinten sitze. Unauffällig, aber wirkungsvoll. Ich bin hier nur die Beobachterin, ist das Signal.

»Herr Januschek, wissen Sie, warum wir Sie heute hergebeten haben?« Hadices Stimme klingt vollkommen sachlich. Man könnte damit Navigationsgeräte ausrüsten.

»Wegen Nina, nehme ich an.« Er rückt die völlig korrekt sitzende Brille auf seiner Nase zurecht.

»Unter anderem. Aber nicht direkt.« Hadice lehnt sich mit überkreuzten Armen auf ihrem Stuhl zurück. »Es geht um Dr. Calis.«

»Ninas Psychiaterin? Was ist mit ihr?«

»Sie haben sie vergangenen Montag in ihrer Praxis aufgesucht.«

Januschek nimmt die Brille ab, kneift sich in die Nasenwurzel und setzt sich das Gestell wieder auf. »Hat sie sich beschwert?«

»Hätte sie Grund dazu gehabt?«

Er schüttelt den Kopf. »Hören Sie, die Aktion tut mir wirklich leid. Aber am Vortag hatte ich meine Schwester beerdigt, und Dr. Calis war schließlich …«

»Sie war die Therapeutin Ihrer Schwester. Die …«, Hadice blättert in einer Mappe, »… die wegen einer bipolaren Störung bei ihr in Behandlung war.«

Er nickt. »Nina war schon seit ihrer Pubertät manisch-depressiv. Mal himmelhoch jauchzend, dann zu Tode betrübt.«

»Warum haben Sie Dr. Calis aufgesucht?«

»Ich hatte noch etwas mit ihr zu klären.«

»Sie sollen wüste Beschimpfungen und Drohungen gegen sie ausgestoßen haben.« Hadice blättert erneut. »Hier steht: ›Herr Januschek wirkte angetrunken. Er rief, dass er die Sache nicht auf sich beruhen lassen werde. Dass er die Lügengeschichten nicht hinnehmen werde und sie, Dr. Calis, notfalls zwingen werde, die Wahrheit aufzudecken.‹ Was genau haben Sie damit gemeint?«

Er betrachtet seine Hände, die er mit großer Willenskraft flach vor sich auf den Tisch legt.

»Darüber möchte ich nicht sprechen.«

Hadice schweigt und schaut ihn gelassen an.

»Hören Sie, was meine Schwester erzählt hat, war alles Unsinn. Fantastereien! Oder diese Frau hat ihr irgendwas eingeredet!«

Ich beschließe, mich in das Gespräch einzuklinken. »Ihre Schwester hat Sie beschuldigt, sie als Kind sexuell missbraucht zu haben.«

Es herrscht einen Augenblick Stille. Januschek blickt hartnäckig auf seine Hände.

Hadice greift zu einer Fernbedienung. Der Monitor an der Wand leuchtet auf, erst blau, dann erscheint die Oberfläche eines Rechners. Schnell klickt Hadice sich durch die Ordner, findet die gesuchte Videodatei. Sie trägt Nina Januscheks Namen und das Datum der Aufzeichnung. Sie war Teil der digitalen Patientenakte, die Dr. Okeke uns auf einen Stick kopiert hat. Das Standbild einer jungen Frau erscheint auf dem Monitor. Clemens wirft einen flüchtigen Blick darauf. Dann fährt er mit einem Ruck ganz herum.

»Was soll das?«, sagt er. In seinem rechten Augenwinkel taucht ein nervöses Zucken auf.

Hadice antwortet ihm nicht. Sie klickt auf den Play-Button, und die gefrorene Szene auf dem Bildschirm beginnt zu leben.

Nina Januschek sitzt auf einem Stuhl. Sie ist sehr schmal und sehr blass. Lange blonde Haare umrahmen ein herzförmiges Gesicht mit großen Augen. Sie hat die Arme um den Oberkörper geschlungen. Die Wand im Hintergrund ist in einem lichten, modernen Blaugrün gestrichen. Daran hängt das farblich stimmige Bild eines Segelboots. Es ist das Sprechzimmer von Dr. Calis, das wir am Mittag kurz in Augenschein genommen haben. Momentan sind zwei Kollegen dabei, es gründlicher zu durchsuchen. Das Zimmer liegt in einem zentralen, aber ruhigen Trakt der Klinik. Es ist geschmackvoll und behaglich eingerichtet, mit einem blauen Teppich auf honigfarbenem Parkett. Auf dem Tisch neben Nina steht ein Blumenstrauß, der mit den Farben des Zimmers perfekt harmoniert. Der Raum ist, so haben wir schnell festgestellt, frei von persönlichen Gegenständen: keine Fotos, keine Nippes. Der Schreibtisch ist leer, bis auf ein paar Schreibutensilien und den Laptop, der bereits hier im Haus in der Obhut der IT lagert.

Ende der Leseprobe