13,99 €

Mehr erfahren.

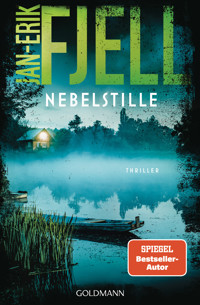

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Anton-Brekke-Reihe

- Sprache: Deutsch

Der Nr. 1-Bestseller aus Norwegen!

Der grausame Mord an einer jungen Frau weckt für Kommissar Anton Brekke die Dämonen der Vergangenheit ...

Nach einer durchfeierten Nacht verschwindet nahe Oslo die junge Cecilie Olin. Zwei Tage später wird ihre Leiche in einem Waldstück entdeckt, sie wurde entsetzlich misshandelt und erdrosselt, ihr Ehering fehlt. Sofort fällt der Verdacht auf Cecilies Mann, doch dann wird eine weitere Frau vermisst. Der junge Ermittler Magnus Torp sucht Hilfe bei seinem Kollegen und Mentor Anton Brekke, der der Polizei nach einem traumatischen Fall den Rücken gekehrt hat. Zunächst will Anton nichts mit der Sache zu tun haben, zu sehr quälen ihn die Dämonen der Vergangenheit. Doch das Verbrechen lässt ihm keine Ruhe. Anton begibt sich auf die Spur des Mörders und damit erneut in bedrohliche Dunkelheit …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 494

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Buch

Nach einer durchfeierten Nacht verschwindet nahe Oslo die junge Cecilie Olin. Zwei Tage später wird ihre Leiche in einem Waldstück entdeckt, sie wurde entsetzlich misshandelt und erdrosselt, ihr Ehering fehlt. Sofort fällt der Verdacht auf Cecilies Mann, doch dann wird eine weitere Frau vermisst. Der junge Ermittler Magnus Torp sucht Hilfe bei seinem Kollegen und Mentor Anton Brekke, der der Polizei nach einem traumatischen Fall den Rücken gekehrt hat. Zunächst will Anton nichts mit der Sache zu tun haben, zu sehr quälen ihn die Dämonen der Vergangenheit. Doch das Verbrechen lässt ihm keine Ruhe. Anton begibt sich auf die Spur des Mörders und damit erneut in bedrohliche Dunkelheit …

Jan-Erik Fjell

Schatten-wald

Thriller

Aus dem Norwegischenvon Andreas Brunstermann

Die norwegische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Ringmannen« bei Strawberry Publishing, Bonnier Norsk Forlag, Oslo.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Deutsche Erstveröffentlichung November 2024

Copyright © Jan-Erik Fjell, 2021

By Agreement with Grand Agency

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024

by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München

Umschlagmotive: Baac3nes/getty images; jeffbergen/getty images; Susan O’Connor/trevillion images

Redaktion: Julie Hübner

KS · Herstellung: ik

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-31443-9V002

www.goldmann-verlag.de

Für meine Lektorin Anne-Kristin Strøm.Für alles, das du tust und bist.

Teil I

Rebekka

Kapitel 1

Dienstag, 19. November

Nora waren viele Gedanken durch den Kopf geschossen, als sie aufwachte. Gedanken an das heiße Wasser, in dem sie gelegen hatte. An die verzweifelten Schreie ihres Vaters, als er ihren nackten Körper aus dem rot gefärbten Badewasser zog. An die Rettungssanitäter, die beruhigend mit ihr sprachen, während sie von den Bodenfliesen aufgehoben und auf die Trage gelegt wurde. An das junge Paar aus der Nachbarschaft, das zusah, wie sie in den Rettungswagen geschoben wurde, ehe der mit kreischender Sirene davonfuhr. Doch das Erste, woran sie gedacht hatte, als sie aufwachte, war genau das: Sie war aufgewacht.

Nora lag in Embryonalstellung mit dem Gesicht zur Wand, die Augen halb geöffnet. Die Unterarme waren vom Handgelenk bis zum Ellbogen bandagiert. Sie ballte die Fäuste, erwartete, das pulsierende Klopfen in den Armen zu spüren, aber es war nicht da. Sie konnte nicht das Geringste spüren.

Aus einem der Zimmer nebenan hörte sie einen lauten Schrei, auf den schnelle, schwere Schritte folgten, das Hämmern an eine Tür. Dann noch einmal. Ein weiterer Schrei, etwas leiser jetzt. Er klang eher nach Verzweiflung als nach Schmerz. Nora drehte sich auf die andere Seite und streckte das eine Bein aus. Sie hatten ihr eines dieser Krankenhaushemden angezogen.

»Wie fühlen Sie sich?«, erklang die Stimme eines Mannes.

Nora zuckte zusammen. Sie war nicht allein, jetzt spürte sie auch seine Anwesenheit. Ruhig blieb sie liegen und starrte an die Wand.

»Wissen Sie, wo Sie sind?«, fuhr er fort.

»Ja«, erwiderte Nora und setzte sich auf. Ihr Hals war wie zugeschnürt, Zunge und Mundhöhle so staubtrocken, als ob ein Schwamm darin läge und alles aufgesogen hätte. »Ich bin im Krankenhaus.«

Der Mann saß in einem tiefen Sessel neben der Tür und hatte den Kopf in den Nacken gelegt. Nora sah geschlossene Augen. Sofern der Bart nicht täuschte, schien er Mitte fünfzig zu sein.

Sie griff nach einem Becher Wasser auf dem Nachttisch, und während sie den Fremden ansah, goss sie die Hälfte der Flüssigkeit in sich hinein. Sie zog die Decke zurecht, sodass nur ihre Beine bedeckt waren. Der Mann an der Tür hob ein Augenlid und sah zu ihr herüber, ehe er das Auge wieder schloss.

»Wie geht es Ihnen?«, fragte er.

Sie sah zum Fenster. Die Vorhänge waren fast zugezogen, doch ein kleiner Spalt verriet, dass der Regen, der früher am Tag eingesetzt hatte, in Schnee übergegangen war.

»Ich möchte allein sein.«

»Sie sind hier in der psychiatrischen Notaufnahme und werden entsprechend überwacht, was bedeutet, dass die ganze Zeit jemand bei Ihnen sein muss.«

»Wo ist mein Handy?«

»Das weiß ich nicht.«

Nora ließ sich wieder in die Kissen fallen, legte sich auf die Seite und starrte an die Wand. Ein leichter Pulsschlag machte sich in ihren Armen bemerkbar. Bestimmt hatten sie ihr eimerweise Schmerzpillen und lokale Betäubungsmittel gegeben, die gerade ihre Wirkung verloren. Oder hatte sie eine Narkose bekommen? War sie deshalb so benebelt?

»Ich will mein verdammtes Handy haben«, sagte sie zur Wand. »Ich habe ein Recht darauf.«

»Ich werde mich darum kümmern, aber davon abgesehen wäre es gut, wenn Sie erst mit Ihrer Ärztin reden, ehe Sie sich wieder über Handy oder soziale Medien erreichbar machen.«

Vielleicht arbeitete er gar nicht hier, sondern war eingewiesen so wie sie? Vielleicht hatte er sich in ihr Zimmer geschlichen, während diejenigen, die tatsächlich hier arbeiteten, mit anderen beschäftigt waren? Wie die Person, die vorhin geschrien hatte? Und Sie werden entsprechend überwacht? Das hatte sie nie zuvor gehört. Niemand hatte von Überwachung gesprochen, als sie sich das letzte Mal geritzt hatte. Doch dieses Mal hatte sie tiefer geschnitten. Tief genug, hatte sie geglaubt. Jedenfalls hatte sie es gehofft. Und psychiatrische Notaufnahme?

Landete man dort nicht, wenn man völlig durchgedreht war? Wenn man in einem Einkaufszentrum mit einem Messer Amok lief und wahllos auf andere einstach? Doch, das hatte sie gelesen. Dann wurde man hier untergebracht, bis der Prozess begann, und man von sich sagen konnte, dass man zum Zeitpunkt der Tat verrückt gewesen war. Dann konnte man die Strafe an einem Ort wie diesem absitzen, bis ein Arzt sagte, es bestehe keine Gefahr mehr, dass man abermals mit einem Messer Amok lief – oder sonst irgendetwas Verrücktes tat –, und man freigelassen wurde.

Hinter sich hörte sie ein schweres Seufzen. Als ob der Typ es schon völlig leid wäre, dort zu sitzen und auf sie aufzupassen. Nora schob die Decke zur Seite und setzte sich auf die Bettkante. Sie senkte die Fußsohlen auf den kühlen Boden.

»Wieso werde ich überwacht?«, fragte sie nach einer Weile.

»Das dürfen Sie mich nicht fragen«, sagte er zur Zimmerdecke. »Ich vermute allerdings, Sie werden deshalb überwacht, weil die Ärztin fürchtet, dass Sie erneut versuchen könnten, sich selbst zu verletzen. In den Unterlagen habe ich gesehen, dass Sie vor sieben Monaten schon einmal hier waren. Also nicht hier, aber in der Jugendpsychiatrie.«

»Sie denken wohl, dass ich es beim zweiten Versuch hätte hinkriegen sollen, oder?«

»Nein, ich bin froh, dass dem nicht so ist.«

»Das würde Sie doch einen Scheißdreck kümmern, solange sie nicht dafür bezahlt würden, sich Sorgen zu machen. Oder jedenfalls so zu tun als ob.«

»Etwas früh, mit siebzehn einfach Schluss zu machen, finden Sie nicht?«

»Nein.«

»So schlimm ist es also?« Er versuchte, ein Gähnen zu unterdrücken. »Das Leben?«

Sie antwortete bloß mit einem kurzen Nicken, wollte ihm nicht mehr von sich offenbaren. Vielleicht war er ja Arzt und das Ganze hier ein Teil irgendeiner Behandlung.

Er richtete sich im Sessel auf, klopfte ungeduldig mit den Fingern auf die Armlehnen, schob die Hand in die Tasche und zog ein Handy heraus. Der Bildschirm erhellte sein Gesicht. Die Augen wirkten resigniert und erschöpft.

»Wie lange arbeiten Sie hier eigentlich schon?«

»Lange genug«, erwiderte er, ohne aufzublicken.

»Und das heißt?«

»Zwei Monate.«

Sie konnte sehen, dass seine Lippen ein Scheiße in Richtung Bildschirm formten.

»Dann sollten Sie eigentlich wissen, dass Sie als Mitarbeiter Ihr Handy während der Arbeitszeit nicht benutzen dürfen. Wenn Sie jetzt mal nach meinem sehen könnten, verrate ich auch nichts.«

Langsam hob er das Kinn und zog eine Augenbraue hoch. Zum ersten Mal sah er sie richtig an, betrachtete die bandagierten Unterarme, die Oberarme, die aussahen, als hätte sich ein Dreijähriger mit rotem Filzstift über sie hergemacht. Verschieden große Narben zogen sich von den Ellbogen bis zu den Schultern hinauf. Der Mann schien etwas sagen zu wollen, stopfte stattdessen aber nur sein Handy in die Tasche. Dann folgte erneutes ungeduldiges Fingerklopfen.

Nora ging ins Bad, drehte den Wasserhahn auf und hielt die Hände unter den schwachen Strahl. Sie rieb sich das Gesicht, während sie in einen Spiegel blickte, der dort gar nicht hing.

»Sind Sie Arzt?«, fragte sie, während das Wasser lief.

»Nein.«

»Was sind Sie dann?«

»Sozialarbeiter.«

»Aber Sie sind hier, um mich zu beobachten?«

»Ich bin hier, um dafür zu sorgen, dass es Ihnen gut geht.«

Nora drehte das Wasser ab, ging zurück und ließ sich auf der Bettkante nieder. Von da aus rutschte sie weiter in die Bettmitte, rollte die Decke zusammen und stopfte sie zwischen Rücken und Wand. Dann legte sie sich das Kopfkissen auf den Schoß und ließ die bandagierten Arme darauf ruhen.

»Bin ich zwangseingewiesen?«

»Ich weiß nicht mehr, als dass Sie hier entsprechend überwacht werden sollen, jedenfalls bis morgen.«

»Dann bin ich also zwangseingewiesen?«

»Tja … Sind Sie dann wohl. Aber klären Sie das mit der Ärztin. Ich schätze, sie ist gegen Mitternacht hier.«

»Und wie spät ist es jetzt?«

»Paar Minuten nach elf.«

»Ist hier so verdammt viel zu tun, dass sie erst in einer Stunde kommen kann?«

»Jepp.«

Er gähnte, versuchte erst gar nicht mehr, es zu verbergen. Er schob die Hand in die Tasche, als ob er sein Handy wieder hervorholen wollte, besann sich dann aber, und die Hand kam leer wieder zum Vorschein.

»Machen Sie ruhig«, sagte Nora. »Ich werde Sie nicht verpfeifen.«

Er ließ es in der Tasche.

»Wollen Sie mich nichts fragen?«, erkundigte sie sich nach einer Weile.

Seine Lippen bewegten sich. Er befeuchtete sie und musterte Nora. Sein Blick war intensiv, als ob er durch sie hindurch und direkt in das Chaos in ihrem Inneren sähe.

»Hatte ich eigentlich nicht vor. Was soll ich Sie denn fragen? Warum Sie sich ritzen?«

Sie zuckte leicht mit den Schultern. »Wär doch nicht so abwegig? Wird mich die Ärztin doch vermutlich auch fragen.«

»Ich kenne die Antwort.«

»Ach, ja?«

»Ich schätze mal, als Sie anfingen sich zu ritzen, hatten Sie nicht den Wunsch zu sterben. Sie machen das nämlich schon lange, stimmt’s? Seit Sie ein kleines Mädchen waren? Angefangen mit so kleinen Papierschnitten?«

Er blickte auf ihre vernarbten Oberarme. »Es geht darum, den psychischen Schmerz auf etwas zu verlagern, das körperlich wehtut, damit der Fokus von den inneren Schmerzen umgelenkt wird. Aber …« Er beugte sich vor und stützte die Ellbogen auf den Knien ab. »Und es ist nicht so, dass ich es nicht verstünde, wenn man im Inneren so schreckliche Schmerzen verspürt, aber wenn es nur darum geht, den Schmerz zu verlagern … Wäre es da nicht einfacher, sich die Zehen an der Türschwelle zu stoßen? Das ist mir nämlich gestern passiert, und es tut immer noch weh. Ich wollte am liebsten sterben, genau wie Sie.«

Nora fing an zu lachen. Sein buschiger Bart formte sich zu einem Lächeln. Dann sagte er: »Ich habe Sie eben gefragt, ob das Leben so schlimm sei, und Sie haben genickt. Jetzt lachen Sie. Es wird schon alles gut werden, Mona.«

»Nora.«

»Wie?«

»Ich heiße Nora. Nicht Mona.«

Er schob die Finger in die Tasche, zog ein Blatt Papier hervor und las, was darauf stand, ehe er es wieder in die Tasche steckte.

»Sie haben bestimmt recht«, sagte er und schloss halbwegs die Augen. »No-ra.«

Er war jedenfalls kein Arzt. Dessen war sie sich sicher.

Jemand klopfte an die Tür und öffnete sie gleichzeitig. Eine Frau kam ins Zimmer. In der Hand trug sie einen Teller mit zwei Knäckebrotscheiben.

»Roomservice«, sagte der Sozialarbeiter und blickte auf den Teller. »Schwitziger Gouda auf müdem Knäckebrot? Also ehrlich, Jeanette, was Langweiligeres hast du wohl nicht finden können?«

»In der Schleuse wartet Besuch auf dich«, entgegnete die Frau und überhörte die Kritik an ihrem Brotbelag. »Ich vertrete dich hier so lange.«

»Besuch für mich?«

Der Sozialarbeiter sah sie erstaunt an.

»Ja«, sagte Jeanette und stellte den Teller auf den Nachttisch. »Er hat jedenfalls nach Anton Brekke gefragt.«

Kapitel 2

Volda, 1999, Tag 38

Er musste Rebekka sehen. Sofort. Nicht erst in ein paar Stunden. Sie brauchten auch gar nicht miteinander zu reden. Ihm war es nur wichtig, sie zu sehen. Aus der Entfernung. Ohne selbst gesehen zu werden. Nur so, um sie betrachten zu können. Er wollte sie nur reden sehen und musste nicht verstehen, was gesagt wurde. Sie lachen sehen, ohne zu wissen warum. Oder noch besser: Er wollte nur zusehen, wie sie ihren eigenen Gedanken nachhing und in sich hineinlächelte, wie sie es früher schon ein paarmal getan hatte.

Wollte darüber lächeln, dass sie die Seine war.

Er ging ins Stadtzentrum hinunter und näherte sich der Kreuzung, an der Gemeindehaus, Ärztezentrum und Kino lagen. Er dachte an den bevorstehenden Abend, und daran, was Rebekka am Telefon gesagt hatte, als sie ihn gestern anrief. Oder eher: was sie nicht gesagt hatte. Sie hatte nämlich nur gefragt, ob sie am Abend zu ihm kommen könne, weil sie mit ihm über etwas Wichtiges reden müsse. Vielleicht hatte sich deshalb dieser Drang gemeldet, sie zu sehen. Weil da irgendetwas war. Etwas, das ihn irritierte. Er hatte es auch ihrer Stimme angemerkt, denn sie klang zögernd, unsicher, vielleicht sogar etwas niedergeschlagen.

Das wäre dann Rendezvous Nummer zwölf. Oder date, wie Rebekka es nannte. Sie hatte so herrlich gelacht, als er nach ihrem ersten gemeinsamen Kinobesuch gesagt hatte, dass er sich auf das nächste Rendezvous freue. »Niemand sagt heute mehr Rendezvous«, hatte sie gesagt, »es heißt date.« Eigentlich fand er nicht, dass es darüber etwas zu lachen gab. Ein Date konnte alles Mögliche bedeuten, sogar so etwas Unspektakuläres wie eine Verabredung zum Kaffee. Das war es aber nicht. Es war eine Begegnung zwischen zwei Menschen, die dabei waren, sich ineinander zu verlieben.

Für gewöhnlich hielten sie sich in seinem Zimmer auf, das er oben beim Krankenhaus gemietet hatte, es sei denn, sie waren draußen und gingen spazieren. Niemals waren sie bei ihr zu Hause. Sie hatte schon beim ersten Rendezvous erklärt, weswegen das nicht möglich war. Trine, die sowohl ihre Mitbewohnerin als auch ihre Cousine war, hielt sich oft zu Hause auf. Ein Privatleben konnte man dort also schlichtweg vergessen. Außerdem war sie ein Plappermaul, das ihrer Mutter jedes Detail zutrug, die wiederum alles ihrem Mann weitererzählte – Rebekkas Onkel. Von dort aus war es nur ein kurzer Weg zu Rebekkas Vater, und die Tatsache, dass sie sich mit einem Kerl traf, der kein gläubiger Christ war, würde den Boden unter dem elterlichen Haus in Südnorwegen erzittern lassen. Da spielte es auch keine Rolle, dass sie volljährig war. Denn Herr und Frau Vehler würden nicht nur einen Finger mit im Spiel haben wollen, wenn es um den Auserkorenen ihrer Tochter ging, sondern am liebsten alle vier Hände.

Was war bloß so wichtig? Warum hatte sie es nicht am Telefon gesagt? Hoffentlich war es nichts, was ihn wütend machen würde. Denn diese Seite hatte sie an ihm bisher noch nicht kennengelernt.

Kapitel 3

Dienstag, 19. November

»Du siehst grauenhaft aus«, sagte Magnus Torp.

Er hatte sich Anton gegenüber an einen Tisch in der Eingangshalle des Krankenhauses gesetzt. Cafeteria und Kiosk waren bereits dunkel, sie würden erst am nächsten Morgen wieder öffnen. Abgesehen von einem frischgebackenen Elternpaar, das etwas abseits saß und einander die Hände streichelte, während beide verträumt auf den kleinen Körper in dem Plastikkorb auf Rädern starrten, waren Magnus und Anton allein.

Es war vier Monate her, dass Magnus Anton zufällig im Zentrum von Fredrikstad getroffen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatten Antons Haare noch vage an eine Frisur erinnert, und der Bart hatte einigermaßen gepflegt gewirkt. Jetzt erinnerte Anton eher an jemanden, der den Verfall bewusst willkommen hieß. Er blickte von der Tischplatte auf und sah Magnus an. Seine Augen waren rot und geschwollen, als ob er seit zwei Tagen nicht geschlafen hätte.

»Mein Vater sagt das auch.« Er fuhr sich mit der Hand durch den Bart. »Ich sollte ihn vielleicht ein wenig stutzen lassen.«

»Gefällt’s dir hier nicht?«

»Ist völlig in Ordnung. Ich arbeite im Großen und Ganzen nachts, plus ein paar Extraschichten tagsüber, falls Bedarf ist.«

»Als ich dich das letzte Mal traf, hast du in einem Kindergarten gearbeitet. Da hast du wesentlich besser ausgesehen als jetzt. Und hast du nicht immer damit angegeben, wie gut du mit Kindern umgehen könntest? Aber vielleicht ist es nicht mehr ganz so einfach, wenn man es acht Stunden hintereinander mit einer Armada von Kindern zu tun hat?«

»Du bist auf der richtigen Spur.«

»Wieso hast du da gekündigt?«

»Ola.«

»Wer ist das?«

»Ein fünf Jahre alter Rotzjunge. Und mit Rotzjunge meine ich genau das. Permanenter Blubber in einem der Nasenlöcher, wann immer er ausgeatmet hat, und dann hat er sich am liebsten an mir abgewischt. Das gefiel ihm am besten. Ich konnte mit ’nem Papiertaschentuch kommen, aber stattdessen hat er sich meinen Ärmel geschnappt und sich damit die Nase geputzt. Fünf Jahre alt und schon ein Psychopath. Er wird in ein paar Jahren vermutlich an Armen und Beinen hier reingezerrt.« Anton deutete mit dem Kopf auf die psychiatrische Notaufnahme. »Typisches Montagskind. Stell dir mal vor, du kriegst so eins!«

Magnus grinste.

»Damals hast du gesagt, dass es dir gefällt.«

»Für eine Weile ist es gut gegangen. Der Umgang mit den Kindern hat in der Regel Spaß gemacht, und die Kollegen waren im Großen und Ganzen nett. Aber dann kam Ola in meine Gruppe. Als ob er es geahnt hätte, dass ich neu im Geschäft war. Hat ständig die Grenzen ausgetestet. Es ist total eskaliert. Ein bisschen Rotz vertrage ich ja schon. Oder ein Stück Apfel in der Fresse. Dasselbe gilt für schmutzige Nägel, die mir in die Haut gepresst werden. Aber als er anfing zu beißen, wurde es mir zu viel. Meine Kollegen waren ja Pädagogen, und du weißt, wie solche Leute sein können. Mit Kindern darf nicht mehr diskutiert werden. Allein die Stimme zu erheben, ist jetzt in etwa das Gleiche, wie ihnen den nackten Hintern zu versohlen. Und ehe ich ihn im Sandkasten verbuddelt hätte, habe ich dann gekündigt.«

»Hättest du nicht versuchen können, mit ihm zu reden?«

»Ich verhandele nicht mit Terroristen.«

Magnus lachte und lehnte sich zurück. Er warf einen Blick auf das verliebte frischgebackene Elternpaar, ehe er Anton wieder ansah.

»Ich sollte mal zurück zur Arbeit.«

»Warte mal einen Moment«, bat Magnus. »Nimm dir fünf Minuten Zeit.«

»Hab ich gerade getan.«

Anton stand auf, und Magnus sah ihn kritisch an.

»Im Ernst, Anton. Setz dich. Ich bin nicht hergekommen, um mir von Ola berichten zu lassen.«

»Weswegen bist du dann gekommen?«

»Kannst du dich bitte hinsetzen?«

Anton atmete seufzend aus und ließ sich wieder auf den Stuhl sinken. Die beiden Elternteile erhoben sich gleichzeitig vom Sofa, beugten sich über den Plastikkorb mit dem Neugeborenen, murmelten mit Babystimme etwas Unverständliches und zogen von dannen.

»Weshalb bist du so gestresst?«, fragte Magnus.

»Gestresst? Ich bin bei der Arbeit. Und die zu verlieren, kann ich mir nicht leisten. Sag einfach, was du sagen möchtest.«

»Ich …«, setzte Magnus an. »Ich verstehe einfach nicht, wieso die Dinge nicht so sein können wie früher.«

»Sind die Dinge nicht wie früher?«

»Jetzt komm schon, Anton. Du gehst nicht ans Telefon, beantwortest keine SMS, und wenn ich bei dir anklingele, hast du nicht mal Bock, die Tür zu öffnen.«

»Tagsüber schlafe ich oft, weil ich meist nachts arbeite.«

»Anton. Ich hab dich durchs Fenster gesehen. Sobald mein Finger auf dem Klingelknopf landet, drehst du die Lautstärke am Fernseher runter. Ich weiß, dass du zu Hause gewesen bist, als ich da war. Jedenfalls zweimal. Und ich habe den Verdacht, dass du das auch an deinem Geburtstag warst. Das Licht war nämlich an. Also nein, die Dinge sind nicht wie früher. Ich hab dich jetzt seit vier – vier – Monaten nicht gesehen, und wenn nicht ein alter Kollege von der Streifenpolizei in Fredrikstad gesagt hätte, dass er dich gestern Abend im Zusammenhang mit einer Einweisung in der psychiatrischen Notaufnahme gesehen hätte, dann hätte ich nicht mal gewusst, dass du hier arbeitest. Wir kennen uns seit zehn Jahren, dann passiert dieser Scheiß – der übrigens nicht mein Fehler war –, und du pfeifst einfach drauf? Wischst meinen Namen einfach von der Tafel? Ich habe den Mund gehalten. Ich habe nicht ein einziges Wort gesagt, obwohl das alles so verrückt war – und ist –, wie nur irgendwas verrückt sein kann. Und es steht in absolutem Widerspruch zu allem, woran ich glaube.«

»Dafür habe ich mich bei dir bedankt.«

»Und warum können wir dann das Ganze nicht einfach vergessen? Das ist es, was ich nicht kapiere.«

»Okay …« Anton starrte in die leere Eingangshalle.

»Da du es etwas knapp hältst, kommt hier die Kurzversion: Du hast deine eigene Fernsehsendung bekommen und ich ’nen Tritt in den Arsch. Zufrieden?«

»Du hast keinen Tritt in den Arsch bekommen. Du hast gekündigt.«

»Was glaubst du wohl, wäre passiert, wenn ich nicht gekündigt hätte?«

Magnus gab keine Antwort.

»Genau«, sagte Anton. »Ich hatte keine Wahl.«

Die Türen am Haupteingang glitten auf. Zwei Wachleute kamen herein, spähten in die Cafeteria und marschierten in verschiedene Richtungen davon, nachdem sie sich vergewissert hatten, dass weder Anton noch Magnus eine Gefahr darstellten.

»Außerdem habe ich überhaupt keine eigene Sendung bekommen. Ich glaube, ich soll jetzt insgesamt siebenundzwanzig Minuten dabei sein, verteilt auf acht Episoden. Jedenfalls war das die letzte Information, die ich bekommen habe.«

»Torp?«

»Ja?«

»Schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben.«

»Das meinst du jetzt nicht ernst.«

»Doch, das meine ich. Das hier ist nicht dein Problem. Es ist meins, und so und nicht anders muss es für mich jetzt eine Weile sein.«

»Es sind vierzehn Monate vergangen. Wie viel Zeit wirst du denn noch brauchen?«

»Ich rufe an, wenn’s so weit ist.« Und damit wollte Anton aufstehen.

»Kannst du bitte noch einen Augenblick warten?«

Anton blieb sitzen.

»Kann ich nicht morgen vorbeikommen? Ich bringe was zu essen mit, dann können wir …«

»Ich arbeite bis zehn«, unterbrach Anton.

»Ich dachte, du arbeitest meist nachts?«

»Eigentlich habe ich ab morgen früh frei, aber ich übernehme noch eine Schicht extra.«

»Und übermorgen?«

»Da bin ich nicht zu Hause.«

»Hörst du dir eigentlich selbst zu?«, rief Magnus. »Leck mich-Da-bin-ich-nicht-zu Hause-am Arsch.«

»Dann komm eben vorbei.«

»Fein! Dann mach ich das.«

»Aber ich bin dann nicht zu Hause. Morgen nach der Arbeit fahre ich mit dem Zug nach Göteborg.«

Anton zog sein Handy hervor. Drei Frauen unterhielten sich und lachten, als sie an den beiden vorbeigingen. Eine von ihnen warf einen Blick auf den einzigen besetzten Tisch in der Eingangshalle, ehe das Trio nach draußen in den fallenden Schnee trat.

»Göteborg?«

»Eine relativ große Stadt in Schweden, zwei Stunden südlich der norwegischen Grenze. Kennt man am ehesten wegen seines Freizeitparks Liseberg.«

»Ach, du bist so witzig. Hysterisch witzig, geradezu. Ich bin kurz davor, mich totzulachen. Du willst also ins Casino Cosmopol, ja? Bist du deswegen seit Monaten im totalen Lockdown? Weil du nur noch Poker spielst?«

Anstatt Magnus anzusehen, starrte Anton auf sein Handy.

»Machst du das jetzt auch gerade?«

»Gibt abends und nachts nicht viel mehr zu tun, wenn die Verrückten schlafen.«

»Jetzt hast du aber gerade Besuch von mir.«

Anton zog die Augenbrauen hoch und sah Magnus kurz an, ehe sein Blick sich wieder auf das Display richtete.

»Zwei Asse. Anscheinend hast du mir etwas Glück gebracht.«

Magnus seufzte und schüttelte den Kopf.

»Hat gereicht«, sagte Anton nach einer Weile. »1200 Kronen. Direkt ins Körbchen. Sehr schön. Aber jetzt muss ich wirklich mal zurück auf meine Station.«

»Eins noch.«

»Was denn?«, fragte Anton in Richtung Display.

»Cecilie Olin.«

»Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor …«, erwiderte Anton leicht entrückt.

»Deine vermisste Kollegin, die seit Sonntagabend sämtliche Onlineausgaben ziert.«

»Aah.« Anton tippte auf dem Handy herum. »Na, was man so Kollegin nennt. Wir arbeiten im selben Gebäude – genau wie fünftausend andere auch.«

»Wir sind seit heute involviert.«

»Wir?«, sagte Anton und runzelte die Stirn, während er langsam den Kopf hob und Magnus ansah.

»Dann eben die Kripo. Skulstad hat mir den Fall übertragen.«

»Schön.« Anton zwang sich zu einem Lächeln. »Dann hast du im letzten Jahr alles richtig gemacht. Ich bin stolz auf dich – und das meine ich ganz ernst – aber Mord und ein unbekannter Täter … das ist immer eine Herausforderung. Viel Glück.«

»Du glaubst, dass sie tot ist?«

»Klar ist sie tot. Die Kripo würde bei einem reinen Vermisstenfall ja nach … wie lange … achtundvierzig Stunden? … nicht hinzugezogen werden.«

»Im Polizeidistrikt Øst wurde ein Ermittlerteam zusammengestellt, mit einem gewissen Lars Weberg als Leiter.«

»Nie gehört. Weißt du, was ich sonst noch glaube?«

»Nein.«

»Dass sie heute Abend gefunden wurde. Du bist hier nämlich ein kleines bisschen zu spät, um nur zu sehen, wie es mir so geht. Wenn du bloß deswegen neugierig wärst, würdest du draußen auf dem Parkplatz in deinem Sportwagen sitzen und darauf warten, dass ich mit meiner Arbeit anfange.«

»Es ist ja völlig in Ordnung, dass du die fünfzig überschritten hast, aber sag bitte nicht Sportwagen.«

»Ich dachte, das wäre ein Sportwagen?«

»Das ist ein Porsche.«

»Torp?«

»Ja?«

»Fahr schön vorsichtig nach Hause mit deinem Sportwagen.« Anton stand auf und spähte hinaus. Der Boden war von einer feinen Schneeschicht bedeckt. »Könnte nämlich glatt sein.«

Magnus blickte umher, um sich zu vergewissern, dass außer ihnen niemand in der Nähe war, und sagte: »Du hast recht. Es ist nicht länger ein Vermisstenfall. Sie wurde heute Abend von einem Spaziergänger und seinem Hund in Skjeberg im Wald gefunden.«

Anton seufzte, während er auf sein Handy blickte.

»Bauer-zwei. Neun-vier. Dame-sechs. Das sind die letzten drei Blätter, die ich bekommen habe, Torp. Vergiss, was ich gesagt habe von wegen Glück bringen.«

»Das letzte Lebenszeichen hat sie in der Nacht auf Sonntag um 02:58 Uhr von sich gegeben, da rief sie ihren Mann an und sagte, sie sei in der Kurve hinter der Borge Schule. Zu Fuß auf dem Heimweg nach Skjærviken. Von dort bis zum Fundort sind es über zwanzig Kilometer. Sie war vollständig angezogen, als man sie fand, aber was zwischen ihrem Verschwinden und dem Auffinden der Leiche passiert ist, darüber wissen wir nichts. Hoffentlich bekomme ich morgen ein paar Antworten von der Rechtsmedizin. Ich habe einen frühen Termin mit dem Dänen, bevor der Ehemann vernommen werden soll.«

Anton legte das Handy weg und sah Magnus an.

»Warum erzählst du mir das alles?«

»Ich weiß nicht genau. Die Pressekonferenz findet«, Magnus sah auf die Uhr, »in circa fünfzehn Stunden statt. Ich dachte, du würdest das lieber von mir hören, als es irgendwo im Internet zu lesen, falls du dich für den Fall interessierst.«

Anton setzte sich in Bewegung und sagte: »Das tue ich nicht.«

*

Anton nahm im Schwesternzimmer auf einem Stuhl Platz und sah zu dem Wachmann hinüber, der an der Ecke der L-förmigen Station saß. Er dachte daran, was Torp gesagt hatte. Warum die Dinge nicht mehr wie früher sein konnten. Er erinnerte sich, wie Magnus ihn in der Eingangshalle angesehen hatte. Es war der gleiche Blick, den er unzählige Male selbst aufgesetzt hatte, wenn er auf einen Drogenabhängigen traf, der nach jahrelanger Abstinenz rückfällig geworden war. Zu Beginn seiner Karriere, als er in Oslo Streife gefahren war, hatte er die Rückfälligen immer gefragt, wie es sein konnte, dass sie sich wieder auf diesen Weg begaben, obwohl sie doch wussten, was sie dort erwartete. Und nicht zuletzt: Obwohl sie doch wussten, welche Langzeitfolter damit auf ihre Familie wartete. Niemand hatte ihm eine befriedigende Antwort geben können. Nicht ein einziges Mal. Bloß ein schlappes Schulterzucken und der Blick aus zwei Augen, der – wenn sie nicht schon ins Jenseits sahen – manchmal einen Hauch von Scham oder Reue erkennen ließ. Seine Ex-Frau hatte mehrmals gesagt, dass das Glücksspiel sein Heroin sei. Tatsächlich war das eines der letzten Dinge gewesen, die sie ihm ins Gesicht gebrüllt hatte, als sie noch unter einem Dach lebten.

Didrik Ryde sagte etwas vom Sofa her. Er lag in der Waagerechten und sah fern, die Augen halb geschlossen. Trotz der Tatsache, dass er fachlich nicht sonderlich fähig war, mochte Anton ihn. Das Wenige, was er im Laufe der zwei Monate, die sie zusammenarbeiteten, aus ihm herausbekommen hatte, war, dass er seine Freizeit überwiegend mit Primus-Kocher und Schlafsack im Wald verbrachte. Didrik Ryde passte gut zur psychiatrischen Notaufnahme; er gehörte zu der Sorte Mensch, die das Leben als unkompliziert betrachtete; im scharfen Gegensatz zu denen, die sich sonst noch auf dieser Station aufhielten.

»Hm?«, fragte Anton.

»Ich sagte: Wer war denn der affektierte Typ, der vorhin nach dir gefragt hat?«

»Ein alter Kollege.«

»Uuh.« Didrik Ryde setzte ein dümmliches Grinsen auf. »Wo hattet ihr euer Büro? Paris oder Mailand?«

»Wovon redest du?«

»Ich wusste gar nicht, dass du Model gewesen bist.«

Er lachte kurz. Anton sah ihn verständnislos an.

»Der Anzug hat nicht gerade billig ausgesehen«, fuhr Didrik Ryde fort. »Und eine Panerai am Handgelenk, wie ich gesehen habe. Feiner Pinkel. Tja, reicher Schutzmann hätte man werden sollen.«

Der Alarm ging los. Anton beugte sich vor und blickte auf den Computerbildschirm. Es blinkte in dem Kästchen für Zimmer F007.

»Das ist Halvorsen«, sagte Anton. »Siehst du mal nach, wie sehr es wieder mit ihm durchgeht?«

»Kannst du das nicht machen?«

»Nee«, sagte Anton und trat auf die Tür zu. »Ich muss zurück zu meinem Teenager.«

Kapitel 4

Mittwoch, 20. November

Der Dienstag war gerade in den Mittwoch übergegangen, als Magnus seine Wohnung in der Agentgate aufschloss. Er schaltete die Deckenlampe ein, legte die Laptoptasche aufs Sofa und ging in die Küche. Er hatte Hunger, doch nachdem er auf die Uhr gesehen hatte, ließ er den Gedanken, sich etwas zu essen zu machen, wieder fallen. Seine positiven Gewohnheiten im Hinblick auf Ernährung und Sport hatten sich eine Woche nach seinem Beginn bei der Kripo vor zwei Jahren in Luft aufgelöst. Gemüse und Vollkornreis mit Geflügel, Schwein, Rind oder Fisch waren durch schnell hinuntergeschlungene Kohlenhydrate in der Kantine in Bryn oder im Imbiss irgendeiner Tankstelle zwischen den einzelnen Einsätzen ersetzt worden. Dafür hatten sich die sechs Muskelpartien, die seinen Bauch seit der Teenagerzeit geschmückt hatten, in vier verwandelt. Wenn es in diesem Tempo weiterginge, würde er innerhalb von weiteren zwei Jahren den familientypischen Puddingbauch bekommen.

Magnus mischte einen Proteinshake zusammen und setzte sich zum Trinken auf die Fensterbank. Pulverschnee rieselte vom schwarzen Himmel herab. Zwei Gestalten traten aus dem bereits verdunkelten Restaurant »Heim« und trennten sich. Plötzlich fiel Magnus ein, dass er versprochen hatte, seine Mutter anzurufen. Sie hatte sich bei ihm gemeldet, als er gerade an Cecilie Olins flachem Grab in Skjeberg gestanden hatte. Er sah abermals auf die Uhr und beschloss, morgen früh auf dem Weg zur Arbeit zurückzurufen.

Er nahm sein flüssiges Abendessen mit zum Sofa, legte sich den Laptop auf den Schoß, loggte sich ins System ein und rief den Fall auf.

Cecilie Olin war am Sonntagvormittag um halb elf als vermisst gemeldet worden. Das zuständige Polizeirevier hatte die vom Ehemann erstattete Vermisstenmeldung aufgenommen, mehr war im Laufe des Tages nicht passiert. Abgesehen von der Anfertigung einer kleinen Notiz, die besagte, dass Cecilie Olin nicht vorbestraft war, keine psychiatrische Vorgeschichte hatte und auch nicht im Fahndungsregister der Polizei aufgeführt war. Am Montagnachmittag und -abend war eine Suche in Skjærviken und dem umliegenden Wald durchgeführt worden. Das war das Standardverfahren. Dass eine erwachsene und noch dazu betrunkene Person ein paar Stunden fortblieb, verwandelte sich erst dann in eine offizielle Untersuchung, wenn andere Faktoren ins Bild kamen. Da spielte es keine Rolle, ob der verzweifelte Ehemann, der glaubte, dass seiner Frau etwas zugestoßen war, in der Polizeiwache saß und weinte. Die Erklärung war einfach: Im betrunkenen Zustand machten die Menschen immer wieder irgendwelche dummen Sachen.

Magnus überflog die Vermisstenmeldung und klickte dann eine Audiodatei an. Er drehte die Lautstärke hoch und klickte auf Play.

»Vernehmung von Adele Ferking«, begann eine dunkle, bassartige Stimme. »Es ist Dienstag, der neunzehnte November. Die Uhrzeit ist 14:38. Anwesend sind Kommissar Lars Weberg sowie Adele Ferking. Frau Ferking wurde über ihre Rechte im Zusammenhang mit der Zeugenbefragung aufgeklärt.« Ein schwaches Geräusch war zu hören, als ob das Mikrofon an eine andere Stelle versetzt würde. »Können Sie kurz über Ihre Beziehung zu Cecilie Olin berichten?«

Adele Ferking erwiderte etwas, doch Magnus konnte nicht verstehen, was. Offenbar war es Lars Weberg genauso gegangen, denn er bat sie, lauter zu sprechen und das Gesagte zu wiederholen. Adele Ferking räusperte sich und sagte: »Wir sind Freundinnen. Und wir arbeiten zusammen auf der Kinderstation im Krankenhaus Kalnes.«

»Wie lange kennen Sie einander?«

»Wir haben zusammen studiert, also … zwölf oder dreizehn Jahre.«

»Sie sind also eng befreundet?«

»Ja.«

»So eng, dass man – sofern man diesen Ausdruck im Erwachsenenalter verwenden darf – von Busenfreundinnen sprechen kann?«

»Kann man so sagen, ja.«

Magnus registrierte die Anspannung in ihrer Stimme. Die gleiche, die wohl die meisten verspürten, wenn sie einem Polizisten in einem Vernehmungsraum gegenübersaßen.

»Cecilies Ehemann, Fredrik Olin, hat erklärt, dass Sie und seine Frau am Montag einen gemeinsamen Abend bei den Olins zu Hause verbringen wollten. Ist das so richtig? … Die Zeugin nickt. Waren das nur Sie beide?«

»Wir hatten eigentlich einen gemütlichen Abend mit dem einen oder anderen Glas Wein geplant, dann aber habe ich vorgeschlagen, dass wir eine Tour in die Stadt machen könnten. Cecilie wollte eigentlich nicht, kam aber mit, weil sie darauf hoffte, dass ihre Single-Freundin mal einen Fisch an Land ziehen würde, also sind wir dann gegen elf aufgebrochen, kurz nachdem Fredrik nach Hause gekommen war.«

»Die Single-Freundin, das sind Sie?«

»Ja.«

»Und was ist dann passiert?«

Während er zuhörte, nahm Magnus einen großen Schluck von seinem Proteinshake und ließ den Kopf gegen die Rückenlehne sinken.

»Wir sind ins Savoy gefahren.«

»Haben Sie viel getrunken?«

»Wir hatten uns schon fast zwei Flaschen Wein geteilt, ehe wir losgefahren sind, und … Ich weiß nicht mehr, wie viel dann in der Stadt noch dazukam, aber wir waren schon ziemlich blau, alle beide.«

Magnus knöpfte sich das Hemd auf und streifte es ab. Er spähte auf sein Fourpack und beschloss, am nächsten Tag Sport zu machen, auch wenn es mitten in der Nacht sein sollte. Er warf das Hemd über den Tisch hinweg in Richtung Schlafzimmer.

»Und dann sind Sie bis zur Sperrstunde im Savoy geblieben?«

»Cecilie ist kurz vor zwei gefahren.«

»Sie hat Sie allein zurückgelassen?«

»Nein, da war einer, den ich von früher kannte, der hat sich dann zu uns gesetzt.«

»Und sie wollte nach Hause?«

Magnus trank den Rest seines Proteindrinks in einem langen Zug aus und ging in die Küche.

»Das ist ja das Seltsame. Eine Stunde nachdem Cecilie gegangen war, rief sie mich an und sagte, sie sei auf dem Weg nach Hause – zu Fuß. Dass sie jemand mitgenommen, aber an der Borge Schule aus dem Wagen geworfen habe, weil ihr übel geworden sei. Ich habe sie gefragt, wo sie in der Zwischenzeit war, aber damit wollte sie nicht so recht rausrücken. Und da habe ich sie gefragt, ob sie ihn getroffen hätte.«

Magnus spülte die Flasche aus, stellte sie in die Spülmaschine und ging zurück zum Sofa.

»Wen meinen Sie mit ihn?«

»Bjørn. Das Arschloch, an das sie die zweite Hälfte ihrer zwanziger Jahre verschwendet hat.«

»Bjørn, und weiter?«

»Farsund. Na jedenfalls, da sagte sie bloß Adele. Als wollte sie mich warnen, das Thema überhaupt anzuschneiden.«

»Als Cecilie Sie anrief, da hat sie nicht mehr in dem Wagen gesessen, der sie erst mitgenommen hatte?«

»Richtig. Sie wollte zu Fuß nach Hause gehen. Das sind ja nur anderthalb Kilometer oder so.«

»Okay. Wieso haben Sie sie gefragt, ob sie ihn getroffen hätte?«

»Weil er vor zwei Wochen aus dem Gefängnis entlassen wurde, und weil er sie angerufen hat, während wir bei ihr zu Hause in Skjærviken waren. Ich habe gefragt, ob er sie schon häufiger angerufen hätte, und da sagte sie Nein, allerdings hatte ich das Gefühl, dass das so nicht stimmte.«

Magnus hielt die Aufnahme an, holte Notizblock und Kugelschreiber aus der Jacke im Flur und kehrte zum Sofa zurück. Er blätterte zu einer leeren Seite vor und notierte Bjørn Farsund. Dann ließ er die Tonaufnahme weiterlaufen.

»Cecilie war ihm gegenüber ganz abweisend und kurz angebunden«, fügte Adele Ferking hinzu, »aber dieser Typ lässt einfach nicht locker. Er weigert sich geradezu, sie in Ruhe zu lassen.«

»Wissen Sie, weswegen er gesessen hat?«

»Ja …« Es dauerte etwa zwei Sekunden, ehe sie fortfuhr. »Er hat sie geschlagen. Beim letzten Mal hat sie sich ins Badezimmer eingeschlossen und mich angerufen. Ich konnte im Hintergrund hören, wie Bjørn gegen die Tür trat und hämmerte. Cecilie schrie und schrie …« Adele Ferkings Stimme wurde schwächer. »Ich … Ich habe mich sofort ins Auto gesetzt und bin zu ihr gefahren, während ich gleichzeitig den Notruf gewählt habe. Die Polizei und ich kamen gleichzeitig an. Da hatte er die Badezimmertür schon zu Kleinholz gemacht. Kein Witz: Da waren nur noch ein paar Streben übrig. Cecilie lag bewusstlos in einer Blutlache auf dem Fußboden. Ich war sicher, dass sie tot war.«

»Und deswegen wurde er verurteilt?«

»Ja, aber nicht, weil Cecilie ihn angezeigt hat, das wollte sie nämlich nicht. Das hat Ihre Behörde ja dann gemacht. Der eine Polizist meinte, in solchen Fällen häuslicher Gewalt würde automatisch eine Anzeige erfolgen.«

»Das ist richtig«, sagte Lars Weberg. »War denn nach dieser Episode Schluss zwischen den beiden?«

»Ja, aber sie hat sich geweigert, gegen ihn auszusagen. Kaum auszudenken, nachdem sie fast hätte dran glauben müssen. Das sagt ja einiges darüber, wie sehr er sie unter Kontrolle hatte. Glücklicherweise wurde er verurteilt und hat achtzehn Monate gesessen. Hätten achtzehn Jahre sein sollen, wenn Sie mich fragen. An dem Freitag, als er im Gefängnis Halden seine Haft antreten sollte, sind wir nach Oslo gefahren, Cecilie, ich und zwei andere Freundinnen. Und da, in der Warteschlange vor der Kneipe, hat sie Fredrik kennengelernt. Seitdem sind die beiden unzertrennlich.«

»Es war also Liebe auf den ersten Blick?«

»Da können Sie drauf wetten. Aber Bjørn hat immer wieder aus dem Gefängnis angerufen, hat gesagt, dass er sie liebt, dass es für immer und ewig nur sie beide gäbe. Deshalb hat sie dann Fredrik auch so schnell geheiratet. Cecilie wollte Bjørn klar und deutlich vermitteln, dass sie weitergegangen war. Ich glaube, Fredrik und Cecilie haben sich kaum eine Woche gedatet, da waren sie schon ein Paar. Vier Monate später waren sie verlobt, und im Sommer danach haben sie geheiratet.«

»Die Beziehung zwischen den beiden läuft gut?«

»Zwischen Fredrik und Cecilie? Meine Güte, ja. Er mag vielleicht etwas langweilig sein, aber es gibt nichts, was er nicht für sie täte. Außerdem glaube ich, Cecilie hat eingesehen, dass etwas langweilig genau das ist, was sie braucht. Sie hat immer eine Schwäche für die bösen Jungs gehabt. Im ersten Jahr an der Uni hat sie sich doch tatsächlich in einen Drogenabhängigen verliebt. Nicht so einer mit Spritzen, aber einer, der sich massenweise Pulver und Pillen reingestopft hat. Es war ziemlich turbulent, aber Cecilie wollte nicht aufgeben. Sie hat allen Ernstes geglaubt, dass sie ihn retten könnte.«

»Und ist es gut gegangen?«

»Nicht wirklich. Nach etwa einem Jahr hat sie kapiert, dass sie für ihn niemals so wichtig sein würde wie der Rausch. Als wir dann im Praktikum waren, hat sie sich in einen der Krankenträger verknallt. Das war durchaus verständlich, den hätte ich auch nicht abgewiesen, wenn Cecilie mir nicht zuvorgekommen wäre.« Adele Ferking kicherte. Als hätte sie für einen Augenblick vergessen, weswegen sie im Vernehmungsraum saß. Dann fuhr sie voller Ernst fort: »Brad war sowohl sexy als auch lustig, hat aber ständig Medikamente geklaut, die er dann weiterverkauft hat.«

»Brad?«

»Er hieß eigentlich Rino Bjarne Solberg, aber er sah aus wie eine jüngere Ausgabe von Brad Pitt. Alle haben ihn Brad genannt.«

»Das hat er bestimmt vorgezogen«, sagte Lars Weberg und kicherte.

Magnus lachte ebenfalls.

»Tja … das hat er. Er wurde natürlich angezeigt und entlassen, als herauskam, was er da trieb. Jede andere wäre in die entgegengesetzte Richtung geflüchtet, aber nein, nicht Cecilie. Sie war davon überzeugt, dass sie ihn wieder auf die richtige Bahn bringen könnte.«

»Aber es erwies sich als schwierig, ihn retten zu wollen?«

»Schlichtweg unmöglich. Glücklicherweise hat er sie fallen lassen und ist nach Dänemark gezogen. Danach war sie eine Weile Single. Dann kam Bjørn. Gepflegt. Ordentlich. Verflucht gut aussehend. Lustig. Nicht arm.« Schnell fügte Adele Ferking hinzu: »Also nicht, dass das jetzt was mit der Sache zu tun hätte, aber sie haben immer irgendwelche tollen Sachen zusammen gemacht. Es gab keinen Erdenwinkel, den sie in den gemeinsamen Jahren nicht besucht haben. An jedem Wochenende, das sie beide freihatten, war was los. Er hat sie mit teuren Geschenken überhäuft. Auch wenn Cecilie nicht so ein Typ Frau ist, so … Na ja, war jedenfalls kein Wunder, dass sie sich erst mal bezaubern ließ.«

»Ganz und gar nicht«, entgegnete Lars Weberg. »Es dauert immer ein bisschen, bis solche Typen ihr wirkliches Gesicht zeigen.«

»Ja, er war sozusagen das totale Gegenteil von denen, die ihr zuvor begegnet waren. Auch wir anderen waren davon überzeugt, bis sich dann zeigte, dass er ein richtiger Teufel war und schlimmer als die beiden anderen zusammen. Die waren ja einfach nur Loser, aber Bjørn war böse.«

»Was macht Bjørn Farsund beruflich?«

»Er ist Arzt.«

»Die beiden haben sich im Krankenhaus kennengelernt?«

»Ja, er hat in der Notaufnahme gearbeitet.«

»In Ordnung«, sagte Lars Weberg langsam, als ob er dabei etwas aufschrieb. »Ich gehe davon aus, dass er jetzt nicht mehr dort arbeitet.«

»Das kann ich Ihnen versprechen. Den Job hat er verloren. Und wissen Sie was? Das freut mich tatsächlich mehr, als dass er sitzen musste. Er kann niemals zurück in die Notaufnahme in Kalnes. Auch auf keine andere Station bei denen.«

»Aber seine Approbation hat er nicht verloren?«

»Nein, aber er hat sein Gesicht verloren, und das bedeutet ihm weitaus mehr. Da gibt’s keinen Arzt und keine Krankenschwester, die nicht wissen, was er getan hat, und dessen ist er sich absolut bewusst. Und so was verbreitet sich auch von einem Krankenhaus zum nächsten. Nicht mehr viel Prinz übrig unter der glänzenden Rüstung.«

»Für Cecilie verwandelte sich die Zeit zwischen den Schichten im Krankenhaus also von einem Leben in Saus und Braus in ein eher normales Dasein?«

»Ja. Ich mache ja immer meine Scherze mit ihr und sage, dass sie an jenem Abend zweimal erwacht ist. Erstens aus der Bewusstlosigkeit, und zweitens aus dem Nebel, in dem sie seit ihrer Jugendzeit gewandelt ist. Schließlich hat sie dann begriffen, dass es Ruhe und Sicherheit sind, nach denen man streben sollte. Und beides fand sie bei Fredrik.«

»Und, Adele, Sie haben niemals irgendwelche Probleme zwischen den beiden erlebt?«

»Nein, nie. Oder ja, mein Gott, ich habe natürlich schon mal mitbekommen, dass sie sich über bestimmte Dinge nicht einigen konnten, aber sie hat nie erzählt, dass sie sich gestritten hätten oder so etwas. In der Zeit mit Bjørn hatte man ihr immer ansehen können, wenn der Haussegen schief hing.«

»Inwiefern?«

»Sonnenbrille nach Sonnenuntergang, Rollkragenpullover, im Sommer Blusen mit langen Ärmeln. Solche Sachen. Wir anderen Freundinnen haben es ja erst viel später kapiert, aber da war’s auch offenkundig.«

»Was denkt denn Fredrik über Bjørn Farsund? Das kann doch nicht sehr angenehm sein, zu wissen, dass er irgendwo herumschleicht, ob jetzt am Telefon oder im Garten?«

»Soweit ich weiß, hat Bjørn sie nie zu Hause aufgesucht. Ich hoffe auch nicht, dass das geschieht, denn Fredrik weiß nicht mal, dass Bjørn existiert. Cecilie hat sich so sehr geschämt, dass sie ihm nichts davon erzählen wollte.«

»Sie schämt sich?«

»Ja, weil sie sich nicht früher von ihm getrennt hat. Dass sie sich fast fünf Jahre hat wie Dreck behandeln lassen. An dem Tag, als Bjørn seine Strafe antrat, hat Cecilie gleichsam ein neues Kapitel aufgeschlagen. Jetzt fängt mein Leben an, hat sie damals gesagt, jetzt kann ich wieder leben.«

*

Vom Bett aus spähte Nora durch den Schlitz zwischen den Vorhängen. Auf den Schnee, der im Hintergrund schweigend vom Himmel fiel. Auf den Wald, den sie nicht sehen konnte, der aber da war, wie sie wusste.

Ein Geräusch hatte sie geweckt. Erst glaubte sie, es wäre wieder dieser Mann gewesen. Der, der ihr erzählt hatte, dass er sich den Zeh gestoßen hatte. Aber als sie sich umdrehte und in den dunklen Raum sah, merkte sie, dass in dem Sessel an der Tür niemand saß. Nora setzte sich auf und erhob sich dann vom Bett. Sie schlich zur Tür hinüber und lauschte. Auch draußen war alles still.

Was bedeutet, dass die ganze Zeit jemand bei Ihnen sein muss.

Sie blickte auf den leeren Sessel. Den Wächtersessel. Den Beweis dafür, dass die Mädchen in der Klasse recht hatten: Sie war verrückt. Aber jetzt war niemand bei ihr. Draußen war auch niemand. Nicht einmal ferne, undeutliche Stimmen waren zu hören.

Geräuschlos ergriff sie die Türklinke.

Sie zuckte zusammen, als sie hörte, wie eine Tür geöffnet wurde. Aber nicht die Klinke, die sie in der Hand hielt, wurde heruntergedrückt. Es war die Badezimmertür hinter ihr, die aufging. Ein gelber Lichtstreifen ergoss sich über sie und den Boden.

»Wo wollen Sie denn hin?«

Es war nicht der mit dem Bart und dem gestoßenen Zeh. Diese Stimme war schärfer und spitzer. Nora ließ die Klinke los und drehte sich um. Ein Mann stand in der offenen Tür zum Badezimmer.

»Legen Sie sich wieder hin«, sagte er und trat einen Schritt vor. »Es ist mitten in der Nacht.«

»Wie spät ist es?«

»Halb vier.« Er setzte eine Art dümmliches Kneipengrinsen auf. Als ob er irgendwo an einer Theke stünde und die Aufmerksamkeit einer Frau zu erhaschen versuchte. Sein Arm deutete auf das Bett. Sie schleppte sich hinüber und legte sich hin, beobachtete, wie er die Tür fast ganz schloss, ehe er sich in den Sessel sinken ließ. Der schmale Lichtstreifen aus dem Badezimmer lag als schwacher Schimmer über seinem halben Gesicht. Er starrte sie an.

»Was glotzen Sie so?«

»Ich glotze nicht«, erwiderte er. »Versuchen Sie jetzt ein bisschen zu schlafen.«

»Wie spät ist es?«

»Immer noch halb vier.«

»Wie heißen Sie?«

»Didrik.«

»Wo ist der andere?«

»Wer?«

»Der Lustige mit dem Bart.«

»Das ist Anton. Er ist gerade mit einem anderen Patienten beschäftigt.«

Da war es wieder, dieses schmierige Kneipengrinsen. Ziemlich schräg. Als ob er versuchen wollte, ein Foto von sich für irgendeine Dating-App aufzunehmen. Nora drehte sich auf die andere Seite, wandte sich von ihm ab.

»Ich kann auch lustig sein«, sagte der Typ hinter ihr.

Die Zimmerluft berührte den Streifen nackter Haut an Rücken und Hintern, der von dem Patientenhemd nicht völlig bedeckt wurde. Nora konnte den Blick des Typen spüren und warf sich die Decke über.

Kapitel 5

Mittwoch, 20. November

Polizeistudentin Melissa Harm überlegte einen Moment lang, ob sie vielleicht einem Mörder gegenüberstand. Nicht, weil der Mann vor ihr mit Blut beschmiert war oder so wirkte, als hätte er gerade jemanden getötet, sondern weil sie sich an eine Vorlesung an der Polizeihochschule vor einem Jahr erinnerte, wo darüber gesprochen worden war, dass weltweit vierzig Prozent aller ermordeten Frauen häuslicher Gewalt zum Opfer fielen. Vierzig Prozent. Also beinahe die Hälfte. Sie hätte eine Münze werfen können, und die Wahrscheinlichkeit, dass es Zahl gewesen wäre, war fast so groß, wie die Chance, dass der Mann ihr gegenüber seine Frau ermordet und die Leiche an einem unbekannten Ort entsorgt hatte. Wie sie wusste, wurden in Norwegen jährlich etwa zweitausend Menschen als vermisst gemeldet. Die meisten tauchten schnell wieder auf. Tatsächlich waren neunzig bis fünfundneunzig Prozent nach einem oder zwei Tagen wieder da, wie einer der Dozenten im Frühjahr erzählt hatte. Denn oft war es bloß ein seniler alter Mann, der auf der Suche nach seinem Elternhaus aus dem Pflegeheim entwischt war. Oder ein Teenager, der aus einer Einrichtung der Jugendfürsorge abgehauen war.

Doch der Mann, der in der Polizeiwache hinter der Glasscheibe stand und Melissa Harm aufgelöst anblickte, war nicht gekommen, weil er in einer Einrichtung arbeitete und einer der Bewohner ausgerückt war. Elias Ness war gekommen, um seine Frau als vermisst zu melden. Er sprach leise, als ob er nicht wollte, dass die anderen, die darauf warteten, an die Reihe zu kommen, etwas hörten. Seine eingesunkenen Augen lagen unter markanten Brauen, er hatte einen glatt rasierten Schädel, war irgendwas zwischen vierzig und fünfundvierzig und somit fünfzehn Jahre zu alt für sie, aber dennoch attraktiv.

»Nur einen Augenblick«, sagte Melissa und nahm den Telefonhörer ab.

Sie blickte auf einen Zettel mit den internen Nummern der verschiedenen Abteilungen in der Polizeistation Moss und suchte nach der Durchwahl für die Fahndungsabteilung. Sie fand die Nummer und bedachte Elias Ness mit einem aufmunternden Lächeln, während die Verbindung hergestellt wurde. Nach anderthalb Klingeltönen meldete sich eine Frauenstimme. Melissa erläuterte kurz, worum es ging, und legte wieder auf.

»So«, sagte Melissa. »Es kommt bald jemand, um mit Ihnen zu reden.« Mit flacher Hand deutete sie auf die Sitzgruppe. »Setzen Sie sich doch so lange.«

»Nein!«, entgegnete er laut und schlug mit der Faust auf den Tresen. »Ich habe keine Zeit zu warten.«

Sechs paar Augen richteten sich gleichzeitig auf sie.

»Okay, hören Sie, wenn nicht innerhalb von fünf Minuten jemand kommt, kümmere ich mich selbst darum.«

Der Mann sagte nichts, doch Melissa glaubte, ein bestätigendes Nicken zu sehen. Kaum hatte er sich umgedreht, kam auch schon die nächste Person aus dem Wartebereich und trat auf sie zu. Es war eine dunkelhäutige, üppige Frau mit Hijab. Sie trug eine Tasche über der Schulter. In der Hand hielt sie eine Geldbörse.

»Hallo«, sagte Melissa. »Wie kann ich Ihnen helfen?«

Die Frau legte die Geldbörse auf den Tresen und schob sie wortlos unter der Glasscheibe hindurch, die die Frauen trennte. Melissa nahm die Geldbörse und öffnete sie. Als Erstes sah sie den Mopedführerschein eines gewissen Roger Zachariassen, darauf das Foto eines männlichen Teenagers, der nach ihrer Berechnung sechzehn Jahre und drei Monate alt war und somit unmöglich ein Abkömmling der Frau sein konnte.

»Ness?« Die Stimme der Frau an der Tür zum Treppenhaus war deutlich zu hören. Es war die gleiche, die Melissas Anruf entgegengenommen hatte. Elias Ness erhob sich, ging hinüber zu der Ermittlerin, die, wie Melissa wusste, Kristin hieß und acht oder zehn Jahre älter war als sie selbst. Die beiden begrüßten sich mit Handschlag und entfernten sich.

»Haben Sie die gefunden?«, fragte Melissa. Keine Antwort. »Did you find this?«

»Yes.«

Melissa bedankte sich und versprach, den Besitzer zu kontaktieren. Die Frau bewegte sich auf den Ausgang zu. Im selben Moment, als sie hinausging, kam ein junges Paar herein und nahm in der Wartezone Platz. Melissa legte Roger Zachariassens Geldbörse beiseite und lächelte die Frau Mitte zwanzig, die sich an den Tresen gestellt hatte, entgegenkommend an.

Es war kurz vor acht Uhr am Morgen, und schon herrschte reger Besucherverkehr.

*

Kristin Mayer betrachtete Elias Ness. Er saß vornübergebeugt vor ihrem Schreibtisch. Das Kinn ruhte auf zwei gefalteten Händen. Sein Blick hatte sich in die Tischplatte gebohrt.

»Und dann denkt man natürlich gleich an die Frau unten in Fredrikstad«, sagte er. »Die vermisste Krankenschwester.« Er sah auf. »Seit wann ist sie jetzt verschwunden? Seit vier oder fünf Tagen? Das ist schließlich gerade mal eine halbe Autostunde entfernt.«

Während der Morgenbesprechung hatte Kristin Mayer erfahren, dass die vermisste Cecilie Olin aus Fredrikstad am Abend zuvor gefunden worden war, allerdings hatte sie nicht die Absicht, Elias Ness davon in Kenntnis zu setzen.

»Es ist völlig normal, so zu denken. Man denkt ja immer an das Schlimmste. Also«, sie blickte auf das Formular, das sie am Computerbildschirm ausgefüllt hatte, »als Sie heute Morgen wach geworden sind, da war Lisette verschwunden, und zuletzt gesehen haben Sie sie gestern Abend gegen Viertel vor zehn, als sie einen Spaziergang machen wollte.«

»Ja.«

Elias Ness richtete sich auf und sah mit in die Ferne gerichtetem Blick in den Schneeregen, der vor dem Fenster vom Himmel fiel. Kristin Mayer blickte erneut auf ihren Bildschirm.

»Und dann haben Sie sich hingelegt«, sagte sie. Eine Antwort blieb aus. Sie wiederholte ihre Frage.

»Mhm.«

Es schien so, als hätte er draußen etwas entdeckt. Kristin blickte in dieselbe Richtung, konnte aber nichts anderes sehen als unfreundliche graue Wolken.

»Ist das normal, dass sie abends so spät noch rausgeht?«

»Ja. Sie macht jeden Abend einen Spaziergang.«

»Um die gleiche Zeit?«

»Das kann etwas variieren, aber oft ist es um diese Zeit.« Er wandte endlich den Blick vom Fenster ab und rieb sich mit den Handflächen über das Gesicht. »Aber was passiert denn jetzt? Was machen wir?«

»Wir werden jetzt erst mal das hier erledigen, und danach schicke ich zwei Streifen raus, die Straßen und Wege absuchen sowie Befragungen in der Nachbarschaft durchführen werden. Ist sie immer dieselbe Strecke gegangen?«

»Ja. Aber können Sie das denn nicht zuerst machen? Die Streifen losschicken, und dann machen wir hinterher hier weiter?«

»Wir sind gleich fertig.« Sie überflog die kurze Erklärung, die er abgegeben hatte. Er nahm wieder die Position des Denkers ein, flocht die Finger ineinander und legte die Hände zusammen, beugte sich vor und ließ den Kopf auf den Händen ruhen. »Also, kurz nachdem Lisette gegangen war, haben Sie sich hingelegt und sind schnell eingeschlafen.« Kristin Mayer sprach in Richtung Bildschirm. »Dann sind Sie um zehn nach sechs aufgewacht und haben entdeckt, dass sie nicht im Bett lag, und nach einer Runde durchs Haus wurde Ihnen klar, dass sie seit Verlassen der Wohnung gestern Abend gar nicht mehr zu Hause gewesen ist. Gehen Sie immer so früh ins Bett?«

»Ja, ich hatte Frühschicht.«

»Okay. Und was arbeiten Sie?«

»Ich bin leitender Nachrichtenredakteur bei Aftenposten.«

»Sie arbeiten in Oslo?«

»Ja. Ich fahre um zehn vor sieben von zu Hause los. Und deshalb muss ich früh schlafen gehen.«

»Haben Sie versucht, sie anzurufen?«

»Selbstverständlich. Ihr Handy ist ausgeschaltet.«

»Was ist mit Freunden, Kollegen, Familie?«

Er nickte, ohne sie anzusehen.

»Ich habe alle angerufen. Niemand hat was von ihr gehört.«

»Okay.« Kristin Mayer lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. »Wie ist die Beziehung zwischen Ihnen?«

Erneut richtete er sich auf, holte tief Luft und hielt den Atem an. Als ob er versuchte, sich zu beherrschen.

»Jetzt hören Sie zu. Ich habe ihnen erzählt, dass etwas passiert ist. Man verschwindet nicht einfach so ohne Weiteres. Jedenfalls nicht Lisette. Sie ist ständig unterwegs, gibt aber immer Bescheid, wenn sie später nach Hause kommt.« Er nahm einen neuen tiefen Atemzug, schloss kurz die Augen und fuhr dann fort: »Also was muss man machen, um hier ernst genommen zu werden?«

»Ich nehme Sie durchaus ernst – in höchstem Maße. Ich versuche lediglich, mir ein Bild von Lisette und Ihnen und der ganzen Situation zu machen. Vergessen Sie bitte nicht, dass ich nicht mehr weiß als das, was Sie mir eben geschildert haben, aber je mehr die Polizei weiß, desto leichter ist es, zu klären, wo man mit der Suche anfangen soll. Wie lange sind Sie schon verheiratet?«

»Sechs Jahre«, erwiderte er. »Nein, sieben. Jetzt im Sommer waren es sieben.«

Sein Blick driftete wieder zum Fenster ab. Kristin Mayer dachte an einen Artikel, den sie vor einigen Jahren gelesen hatte. Darüber, dass das Glück in einer Paarbeziehung oft nach sieben Jahren nachließ. Ein schwedischer Psychologe hatte auf dem Gebiet geforscht und konnte dokumentieren, dass das berühmte verflixte siebte Jahr in der Realität tatsächlich existierte. Neuere Forschungen hatten etwas später ergeben, dass man einander inzwischen sogar schon viel schneller leid wurde. Das verflixte siebte Jahr war zum verflixten fünften Jahr geworden. Kristin fragte sich, wie diese Krise wohl heute genannt wurde. Zwei ihrer Freundinnen hatten vor drei Jahren geheiratet. Beide waren gerade wieder Single geworden.

»Und alles läuft gut?«, fragte sie sanft.

Er nickte. »Wir sind seit … wie viele Jahre sind das jetzt? … seit dreizehn oder vierzehn Jahren zusammen.«

Kristin Mayer erhob sich und sagte: »Ich möchte, dass Sie jetzt nach Hause fahren, damit jemand da ist, falls Lisette auftauchen sollte. Und vermutlich wäre es schlau, wenn Sie jemanden anriefen, der vorbeikommen und Ihnen Gesellschaft leisten könnte.«

*

Der morgendliche Besucheransturm war vorüber. Melissa Harm betrat den Bereitschaftsraum und wechselte ein paar Worte mit zwei Kollegen der Schutzpolizei, die die Füße auf den Tisch gelegt hatten und darauf warteten, von der Zentrale zu einem Einsatz abkommandiert zu werden. Sie nahm eine zuckerfreie Coca-Cola aus dem Kühlschrank und kehrte zurück an den Besuchertresen. Dort ließ sie sich auf den Stuhl fallen, zog das Handy aus der Hosentasche und rief Instagram auf. Dreizehn Kommentare und siebenundfünfzig neue Herzchen für das Foto, das sie geschossen hatte, nachdem sie am Morgen in der Garderobe in ihre Uniform geschlüpft war. Es war kein aufgesetztes Sieh-mich-an-Foto. Nur ein Lächeln im Spiegel und der Text: »Bereit für die Frühschicht«, gefolgt von einem Emoji, das eine Polizistin darstellen sollte. Sie las sich die Kommentare durch, sieben davon beantwortete sie.

Eine Tür wurde geöffnet, und Melissa blickte auf. Der Typ, der seine Frau vermisste, kam aus dem Treppenhaus. Er durchquerte den Raum mit schnellen Schritten und blickte starr zu Boden. Sie wusste in etwa, was die Ermittlerin zu ihm gesagt hatte. Dass er nach Hause fahren sollte; dass seine Frau aller Erfahrung nach wieder auftauchen würde, und das sogar schon bald. Andererseits – und das hatte Kristin Mayer ihm natürlich nicht gesagt – konnte es natürlich sein, dass seine Frau zu den Prozent gehörte, auf die das nicht zutraf. Melissa erschauderte bei dem Gedanken, während Mister Kopf-oder-Zahl auf den Hauptausgang zusteuerte.

Die Geldbörse! Der sechzehn Jahre und drei Monate alte Roger Zachariassen!

Melissa legte ihr Handy weg und blickte umher, konnte die Geldbörse aber nicht entdecken. Sie sah auf dem Fußboden nach, nichts, suchte hinter zwei Aktenordnern, die sie eigentlich hätte wegräumen sollen, ehe sie gestern Nachmittag nach Hause gegangen war. Sie stellte sie ins Regal, warf einen erneuten Blick auf den Boden und hob ein paar lose Blätter auf, die in einer Ecke verstreut lagen. Da, unter einer Anzeige wegen eines gestohlenen Fahrrads, lag sie. Sie öffnete die Geldbörse. Neben dem Mopedführerschein enthielt sie zwei Hundert-Kronen-Scheine, ein Kondom, ein paar Quittungen und einen Geschenkgutschein von Steen & Strøm im Einkaufszentrum Mosseporten. Sie zog den Reißverschluss auf. In dem einen Fach lagen ein Hausschlüssel und ein paar Münzen. Melissa suchte die Telefonnummer von Roger Zachariassen heraus, wählte und ließ es klingeln, während sie sich eine Fünf-Kronen-Münze auf den Daumen legte und sie in die Luft schnipste. Sie fing die Münze auf und knallte sie auf den Tresen.

»Hallo?«

»Hallo, mit wem spreche ich, bitte?«, fragte Melissa.

»Ääh … Roger Zachariassen.«

»Hier ist Melissa Harm von der Polizei. Vermissen Sie etwas?«

Sie nahm die Hand weg und blickte auf die Münze.

Kapitel 6

Mittwoch, 20. November

Magnus bewegte sich mit schnellen Schritten durch den Gang im Keller des Rikshospital, während er an seinem Frühstück knabberte: ein Krabbenbaguette vom Imbiss im Erdgeschoss.