Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Als gebürtiger Siebenbürger Sachse führt der Autor seine Leser in einen wenig bekannten Teil deutscher Geschichte ein, indem er den Versuch unternimmt, ihnen am Beispiel seines Heimatortes das Schicksal dieses relativ kleinen Volkstamms, der sich vor rund 800 Jahren im Südosten Europas ansiedelte und sich dort in der Hochebene des Karpatenbogens mit der Gründung von ca. 300 ursprünglich rein deutscher Dörfer und Städte eine neue Heimat aufbaute. Er zeigt mit welch ausdauernd auf-wendigem Kraftaufwand und eisern unbeugsamem Willen sich dieser deutsche Stamm, der unter dem Namen Siebenbürger Sachsen besser bekannt ist, seit dem Mittelalter bzw. seit ihrer Besiedelung dieses Raumes, nicht nur ihre neue Heimat, sondern darüber hinaus auch ganz Westeuropa gegen das Vordringen östlicher Völker über mehrere Jahrhunderte hinweg erfolgreich verteidigten und sich ihre deutsche Lebensweise erhalten konnten und dass es erst zweier Weltkriege bedurfte, bis sie endlich politisch kraftlos gemacht, lieber ihre so heiß geliebte und verehrte Heimat schließlich doch endgültig verließen, anstatt ihr Deutschsein aufzugeben, sich aber auch heute noch um den Fortbestand ihrer selbstgeschaffenen kulturellen Werte in ihrer alten Heimat über mehrere Ländergrenzen hinweg bemüht bleiben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 319

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Widmung

Dieses Buch widme ich vor allem meinen Nachkommen, aber auch allen ehemaligen, heutigen und künftigen Bewohnern Weidenbachs, völlig unabhängig ihrer jeweiligen Nation und Religion. Mögen sie in Frieden und Eintracht weiterhin in Weidenbach zusammenleben, den wahren Wert ihres Heimtortes erkennen und ihn pfleglich für die Nachwelt erhalten.

Eine Orts-Chronik in Form einer Biografie.

Die Geschichte des Siebenbürgischen Dorfes Weidenbach

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Einführung

Vorgeschichte aus Ortschroniken

Das Dorfleben vor dem Zweiten Weltkrieg

Entwicklung der Landwirtschaft im 18. Und 19. Jh.

Siebenbürgen wird rumänische Provinz

Soziale Belastungen der Siebenbürger Sachsen

Anpassung der wirtschaftlichen Strukturen

Demokratische Dorfharmonie

Problematische Entwicklungen der Politik

Folgen aus deutsch-rumänischen Staatsverträgen

Wiener Schiedsspruch als Einleitung des 2. Weltkriegs

Die Kapitulation Rumäniens am 23.August 1944

Sowjetische Truppen besetzen das Land

Die Versklavung der Sachsen

Darben unter Ceausescus Größenwahn

Tragische Schlussfolgerungen

Weidenbach nach der Dezember Revolution von 1989

Erstes Treffen der Weidenbächer in ihrem Heimatort

Urbanisierungsplan Weidenbachs

Anhang: Studie einer Revitalisierung der Kirchenburg

Vita

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden

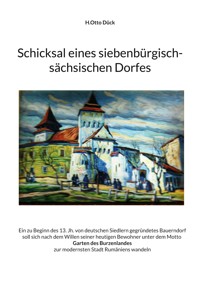

Marktplatz Weidenbachs mit Kirchenburg, Rathaus und Gemeindegasthof - im Hintergrund der Zeidner Berg (Aufnahme von 1905)

Vorwort

Der Grund für diese neue, verbesserte Buch-Version ist es, aus dem bisherigen E-Book ein anspruchsvolleres Taschenbuch zu erstellen. Außerdem sollen bei der Gelegenheit mittlerweile notwendig gewordene Korrekturen bzw. einige Berichtigungen vorgenommen, vor allem aber aktuellere Fortschritte hinsichtlich der Ortsentwicklung und des Ausbaus des Internationalen Flughafens Kronstadt/Weidenbach als besonders wichtige Veränderungsfaktoren eingearbeitet werden.

Gleichzeitig soll mit diesem Buch auch etwas mehr Licht in die bisher nur oberflächlich behandelte Geschichte der NS-Zeit Siebenbürgens eingebracht werden, indem detaillierter auf die politische Einbindung der Ortsverwaltungen und einzelner sächsischen Amtswalter in das alltägliche Leben der Gesamtbevölkerung eingegangen werden. Gleichzeitig sollen aber auch die wahren Gründe, die den langsamen aber stetig fortschreitenden Exitus des Sachsentums in Siegenbürgen beleuchtet und offengelegt werden.

Dieses Buch ist kein schöngeistiges und auch kein wissenschaftliches Werk – es stellt vielmehr eine Sammlung einzelner Texte dar, die ich als ein sowohl an der Geschichte als auch an der aktuellen weiteren Entwicklung meiner Heimat sehr interessierter Mensch für andere Zwecke verfasste und die ich nun für dieses Buch in einer stimmigen Zeitfolge so aneinander gereiht habe, dass die Leser daraus ohne weitere Erklärungen die jeweiligen historischen Einschnitte für die Entwicklung meines Heimatortes deutlich nachvollziehen können. Daraus ergibt es sich, dass sich eventuell manche Textstellen wiederholen bzw. sich zumindest sinngemäß ähneln können. Dafür bitte ich um Nachsicht.

Im ersten Teil dieses Buchs befasse ich mich mit meiner überaus glücklichen Kindheit, die ich zunächst auf dem Hof der elterlichen Landwirtschaft und dann drei Jahre lang ab meinem 11. Lebensjahr, als Gymnasialschüler in der damaligen Ostmark zuerst in der Nähe von Wien, danach im österreichischen Waldviertel erlebt habe. Schließlich war ich danach kriegsbedingt in den drei Jahren 1944 – 1951, d. h. ab meinem 15. Lebensjahr als Jugendlicher wieder zu Hause. Dabei endete die glückliche Schülerzeit abrupt während meiner Sommerferien, die ich in meinem Heimatort Weidenbach verbringen wollte, als im August 1944 die sowjetische Rote Armee in Rumänien einmarschierte und Siebenbürgen fast kampflos überrollte. Mein Anliegen ist es. den Lesern - vor allem den siebenbürgisch-sächsischen Nachkommen, welche bisher nur eine geringe oder vielleicht auch gar keine Kenntnisse von Siebenbürgen und seinen deutschen Bewohnern, die man als Siebenbürger Sachsen bezeichnet, haben. Mittels selbst erlebter und von anderen Zeitgenossen authentisch erzählter Kurzgeschichten versuche ich alles besonderes typisch Siebenbürgisch-sächsische, sowie auch das Land und die Leute meiner engeren Heimat – das Burzenland - allen interessierten Lesern näher zu bringen.

Meine Reminiszenzen an den Heimatort, an meinen Elternhof und an meine Familie, die ich im zweiten Teil des Buchs in mehrere lebendige Kurzgeschichten gefasst habe, vermitteln sowohl einen Einblick in die Historie Weidenbachs und seiner Bewohner als auch in die Geschichte meiner Familien aus langer Vorzeit. Indem ich auf das Leben meiner sächsischen Nation in meiner Heimatgemeinde eingehe und auch das gemeinsame Zusammen- bzw. das tolerante Nebeneinanderleben der verschiedenen Volksgruppen und Religionen in der Gemeinde beschreibe, vermittelt das Buch gleichzeitig auch einen Überblick über die wechselvolle Geschichte Siebenbürgens und seiner Bewohner. In einfachen und nüchternen Worten schildere ich auch meine Erlebnisse und darüber hinaus meine selbst gemachten Erfahrungen während meines einjährigen, kurzen Aufenthaltes als Gymnasialschüler in zwei Nationalpolitischen Erziehungsanstalten - kurz NAPOLA genannt - den damaligen Eliteschulen des Großdeutschen Reiches bzw. der ehemaligen Ostmark (heute wieder Österreich), sowie auch den Schulbetrieb unter kommunistischer Herrschaft, den ich selbst bis zu meiner Umsiedlung nach München praktisch erleben bzw. überleben durfte.

Einführung

Nachdem ich bereits mehrere Bücher zum Thema Siebenbürgen geschrieben habe, hatte ich eigentlich nicht mehr vor, diesen noch ein weiteres nachfolgen zu lassen. Der Zufall aber wollte es, dass ich vor einiger Zeit wieder einmal im Internet www.Primeria [email protected] anklickte und dabei auf etwas für meinen früheren Heimatort ganz Erstaunliches, gleichzeitig aber auch etwas sehr Erfreuliches erfuhr nämlich, dass die Stadt Weidenbach/Ghimbav eine international aktive Unternehmens-Beratungsgesellschaft mit einer zukunftsweisenden Urbanisierungsplanung beauftragt. Gemeinsam mit diesem, auf Stadtplanung spezialisierten Planungsbüro hat die Stadt Weidenbach unter dem Titel „Ghimbavul Gradina Tara Birsei“ (Weidenbach der Garten des Burzenlandes) ein wirklich exzellentes, sehr professionelles und allumfassendes Stadtentwicklungskonzept in Form einer Machbarkeitsstudie für die künftig weitere Entwicklung des Ortes erarbeitet. Ziel dieses Konzeptes ist es, die Stadt Weidenbach zur attraktivsten und wohlgefälligsten Stadt Rumäniens umzugestalten. Dabei umfasst das Konzept nicht nur den Ort an sich, sondern die gesamte Gemeindeflur – dem Hattert – wie diese in Siebenbürgen genannt wird. Dies soll in einer Art geschehen, dass künftig nur noch eine relativ kleine als landwirtschaftlich nutzbare Fläche ausgewiesen wird. Größere Flächen werden dem Flugplatz Kronstadt/ Weidenbach einschließlich der dafür bestimmten Infrastruktur, sowie dem Gewerbe und der Industrie zugedacht. Für den zu erwartenden starken Bevölkerungszuwachs ist ebenfalls eine beachtliche Fläche für den Wohnungsbau vorgesehen worden.

Mein Elternhof befindet sich in Weidenbach, einem vor dem Zweiten Weltkrieg noch kleinen Ort im Zentrum der ca. 30 qkm großen Burzenländer Hochebene, umgeben von weiteren vierzehn sächsischen Siedlungen. Weidenbach liegt nur 8 km zum Zentrum Kronstadts, dem Hauptort des Burzenlandes an der Hauptverbindungsstraße zwischen Hermannstadt und Bukarest. Hier lebten vor dem Kriege in zwei durch den Weidenbach voneinander getrennten Ortsteilen rund 1800 Menschen. Zwei Drittel davon waren Siebenbürger Sachsen, die das Zentrum des ca. 1214 gegründeten antiken rein sächsischen Ortes bewohnten. Durch den Weidenbach getrennt, entstand ein zweiter Ortsteil, der erst ab dem 16. Jahrhundert stetig von Rumänen und Zigeunern1 besiedelt und bewohnten wurde. Heute, rund 78 Jahre nach Kriegsende und 32 Jahre nach der großen Aussiedlungswelle der Sachsen nach Deutschland im Jahre 1990 zählt die Gemeinde gerade noch knapp 30 Deutsche, die jetzt gemeinsam mit ca. 7000 Rumänen und nur wenigen Ungarn und Roma bzw. Zigeuner den Ort, der vor wenigen Jahren zur Stadt erklärt wurde, bewohnen.

In naher Zukunft ist infolge der im September 2022 erfolgten Inbetriebnahme des Internationalen Flughafens Kronstadt/Weidenbach und nicht zuletzt auch infolge der sehr raschen Industrialisierung des Ortes – mit einer weiteren rasanten Zunahme der Einwohnerzahl zu rechnen.

In meiner Eigenschaft als erfahrener Unternehmensplaner habe ich mich mehrere Tage mit dieser faszinierenden Stadtentwicklungsplanung befasst, was mich nachdenklich werden ließ und was mich schließlich überzeugte und dazu veranlasste, doch noch einmal ein Buch über das Schicksal meiner unvergessenen Heimatgemeinde Weidenbach zu schreiben. Denn diese zu erwartenden Veränderungen der Gemeindestruktur bedeutet schließlich einen weiteren tiefen Eischnitt auf die Gesamtentwicklung der heutigen Stadt und seiner Bewohner. In ihrer bald 900-jährigen Geschichte, hat die Stadt mehrere Wandlungen erfahren, ohne dass diese ihren historischen Charakter verändert haben. Nunmehr aber, sollte die obige Planung verwirklicht werden, wird sie danach ihr bisheriges Aussehen und ihre Bedeutung völlig verändert haben.

Als ich 1929 in diesem Dorf, welches in unserer deutschen Sprache Weidenbach, rumänisch Ghimbav und ungarisch Vidombak heißt, das Licht der Welt erblickte, herrsche eine weltweite Inflation, die in Europa gerade ihren Höhepunkt erreicht hatte. Dies wiederum war Ausdruck einer schwierigen gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Situation großen Ausmaßes, die sich natürlich auch in Siebenbürgen, also auch in Weidenbach bemerkbar machte. Insgesamt löste sie weltweit eine wahre Katastrophe mit den Folgeerscheinungen von darniederliegenden Volkswirtschaften und der daraus entstandenen trostlosen Arbeitslosigkeit. Sie betraf fast alle Länder und setzte die Menschen der ganzen Welt in eine fast hoffnungslose Depression. Das Dorf aber, in dessen Gemeinschaft ich in dieser Zeit hineingeboren worden war, litt, wie man feststellen wird, weniger an der Inflation und an Arbeitslosigkeit, vielmehr litten die Menschen aller siebenbürgisch-sächsischen Dörfer zu dieser Zeit auch noch nach zehn Jahren an den Folgen einer noch nicht überstandenen, gewaltigen Umstellung, die der erzwungene Wechsel ihrer bürgerlichen Staatszugehörigkeit ihnen abverlangte. Vor zehn Jahren noch waren seine Bewohner ungarische Staatsbürger gewesen. In dieser Eigenschaft verfügten sie als deutsche Minderheit Siebenbürgens über staatlicherseits zugesicherte diverse Privilegien, welche ihnen neben ihrer gewohnten, deutschen Lebensart und ihrer deutschen Sprache bzw. ihres hier entwickelten siebenbürgisch-sächsischen Dialekts, sowie verschiedener anderer Rechte, für deren Erhalt ihre Vorfahren 800 Jahre lang erfolgreich gerungen hatten, erfolgreich absicherten.

Den Erhalt dieser Rechte und Privilegien hatte ihnen auch der 1918 geschlossene Vertrag von Karlsburg, welcher zwischen den Volksführern der Siebenbürger Rumänen und Sachsen für den Fall der Vereinigung Siebenbürgens mit dem Staat Rumänien verbindlich zugesichert. Darin wurde vereinbart; dass die Sachsen ihre bisherigen Privilegien und Sonderrechte behalten sollten, wenn sie sich freiwillig dem Anschluss Siebenbürgens an den rumänischen Staat bekennen würden und sie damit auch dem Wechsel der Staatsbürgerschaft freiwillig zustimmen würden. Nach dem vollzogenen Wechsel jedoch enttäuschte sie der neue Staat, zu dem sie zum Zeitpunkt meiner Geburt (1929) nunmehr schon zehn Jahre lang angehörten, indem er ihnen bei jeder sich bietenden Gelegenheit ihre Rechte auf diese Privilegien permanent streitig machte. Was war geschehen, bzw. was waren die Ursachen dafür, dass sie sich derart hintergangen fühlen mussten?

1Ich verwende diese Nationalitäten-Bezeichnung deshalb hier und im weiteren Text, weil sie historisch gesehen die richtige ist und weil sie m. E. von den dortigen Betroffenen und allen Mitbewohnern bevorzugt wird. Wie die Betroffenen selbst, halte auch ich diese historische Bezeichnung keineswegs für eine Beleidigung oder gar eine Diskriminierung – dafür gibt es meines Erachtens absolut keinen Grund!

Das Dorfleben vor dem Zweiten Weltkrieg

Nationen, Religionen und Kirchen

Wer osteuropäische Geschichte verstehen will, der muss wissen, dass man dort in den Vielvölkerstaaten im Unterschied zu Westeuropa und Amerika, wenn von einer Person oder einer Volksgruppen die Rede ist, zwischen Staatszugehörigkeit bzw. Staatsbürgerschaft, Nation und Religionsgemeinschaft unterschieden wird, d. h. Nation und Staatsbürgerschaft sind dort zwei verschiedene Begriffe, die man zu trennen hat. Ein rumänischer Mensch ist selbstverständlich als Staatsbürger des Rumänischen Staates ein Rumäne, aber Menschen anderer Nationen sind nicht einfach nur deshalb Rumänen, weil sie rumänische Staatsbürger sind, vielmehr bleiben sie Deutsche oder Ungarn, aber grundsätzlich immer mit der zusätzlichen Nennung der Nation, also Deutsche mit rumänischer Staatsbürgerschaft oder Ungar rumänischer Staatsbürgerschaft ist. Um dies verständlicher zu mahnen, merke man sich, dass ein Apfel der von einem Apfelbaum abstammt, für alle Ewigkeit immer ein Apfel bleibt, auch wenn er zufällig einmal in einem Birnengarten zwischen lauter Birnenbäumen gepflanzt wurde und dort aufgewachsen ist und solange er nicht um gepfropft wird, um danach andere Früchte zu tragen. Es ist falsch, wenn man das Umpfropfen lediglich mit einem Wechsel der Staatsbürgerschaft gleichsetzt, weil dafür die totale Umwandlung der Familie und Erziehung fehlt.

Die Religionen

Weiter vorne wurde ausgeführt, dass es zu der Zeit als Siebenbürgen zu Österreich kam, es dort vier rezipierte, also staatlich anerkannte Religionen gab, nämlich die katholische, die evangelischlutherische, die evangelisch calvinistische und die katholisch-orthodoxe oder Unitarier Religion. Zusätzlich gab es noch zwei geduldete Religionen nämlich die griechisch-orthodoxe und die mosaische bzw. jüdische Religion. Interessant ist es zu wissen, dass sich fast regelmäßig jede der in Siebenbürgen ansässigen Nation sich zu einer bestimmten Religion bekennt und dass deshalb oft Religion und Nationalität als Synonym gebraucht werden kann bzw. tatsächlich auch gebraucht wird. Deshalb bekennen sich ungarischer Adel und diejenigen Madyaren, die auf dem Gebiet des Adelsboden leben, zur katholischen Religionsgemeinschaft. Die Szekler der Gebiete Scik und der Haromsek bekennen sich zur calvinistischen Religionsgemeinschaft und die Siebenbürger Sachen zur evangelisch-lutherischen bzw. protestantischen Religion. Die große Zahl der Rumänen, die in allen genannten Landesteilen leben, bekennt sich zu einem kleineren Teil zur Unierten bzw. zur Katholisch-orthodoxen Kirche, während sich die Mehrheit der Rumänen aber zur Griechisch-orthodoxen Kirche bekennt. Diese Zuordnungen haben sich auch nach dem Anschluss Siebenbürgens an Rumänien nicht verändert.

Die Kirchen

Die heutige evangelische Kirche Weidenbachs wurde um 1300 aus Sand- und Tuffstein als dreischiffige Basilika zunächst im romanischen Stil gebaut und erst später gotisch umgestaltet. Sie wurde dem Apostel Paulus geweiht. Nach Osten hin erhielt sie einen Chor mit zwei Seitenschiffen. Nach Süden hin entstand eine Vorhalle und nach Norden hin die Sakristei. Der Turm, der nach der Zerstörung am Schreckenstag von 1658 nicht mehr in seiner ursprünglichen Höhe aufgebaut wurde, befindet sich auf der Westseite.

Die Decke der Südvorhalle verfügt über zwei Kreuzgewölbe. Von ihnen öffnen sich drei Spitzbogenarkaden zu den drei Schiffen der Kirche. In den Räumen, die den Turm flankieren, sind Rippengewölbe und gotisch Maßwerkfenster erhalten, Chor- und Schiffswände werden von abgesteppten Strebepfeilern gestützt. Der Chor wird innen Ausgemalt 1902 sind Wandmalereien freigelegt worden, sie wurden jedoch wieder übermalt. Der Glockenturm ist wehrtechnisch ausgebaut, wer misst bis zum Dachstuhl 19 m. Er ist mit Schießnischen für Bogenschützen ausgestattet. Im Erdgeschoss messen die Mauern 2,6 m. Den oberen Abschluss bildet ein Pyramidendach, darüber eine hölzerne Schallgalerie, gekrönt von einem Spitzhelm.

1658 wurde der Ort einschließlich der Kirche und der Burg von den eigefallenen im Verbund mit Ihren diversen grausamen Vasallen vollständig zerstört. Die Kirche wurde in den folgenden zwei Jahren mit Hilfe vielen Spenden wieder im heutigen Zustand neu aufgebaut.

1775 Das Schiff des Gotteshauses erhält ein Gewölbe. Die alten Dienste erhalten barocke Kapitelle, auf denen die Kreuzgewölbe mit spitzbogigen Schildbogen und Quergurten ruhen. Eine steinerne Westempore wird eingebaut An die Errichtung der Gewölbeerinnert eine Inschrift auf dem Dachboden.

1976 brennt der Dachstuhl ab und wird in Folgejahr neu ausgebaut. Die Profilierung verläuft ohne Kapitelle von der Seitenwandung zum Portalbogen. Auf dem Tympanon ist ein Dreipass angeblendet. Das Portal wird von Fialen flankiert.

Chor der Kirche mit Altar

Der klassizistische Altar wird durch die Christusfigur auf der Weltkugel dominiert. Den oberen Abschluss bildet ein breites Hauptgesimse. Das Mittelfeld wird von je drei Säulen flankiert.

Die Krönung des Altars bilden zwei Engelfiguren und ein Strahlenoval. Der Altar ist 1848 nach dem Plan des Heinrich Pop, Maler aus Kronstadt, gebaut worden. Von einem älteren Altar sind fünf beschädigte Holzfiguren erhalten: ein Kruzifix, Maria, Johannes und zwei Apostel. Sie gehören der Renaissancekunst um1550 an. Im Chor der Kirche ist eine dreiteilige gotische Altardecke vorhanden. Die drei Felder werden durch zwei Säulen getrennt, drüber in jedem Feld ein Dreipassornament. Die Klassizistische Kanzel ist 1812 im Biedermeierstil heergestellt worden. Der Kanzelkörper hat Tafeln mit Stuckornamenten. Der Baldachin trägt eine Holzfigur, welche einen Pelikan darstellt. Das Barocke Taufbecken wurde laut Inschrift von Kurator Johann Dick 1744 gestiftet.