9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

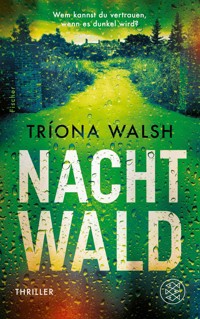

Der atmosphärische Bestseller mit dramatischen Wendungen bis zum Schluss. Eiskalter Winter, tosendes Meer: Cara und ihre Freunde treffen sich auf der irischen Insel Inishmore wieder. Zehn Jahre sind seit der Tragödie vergangen, die sie auseinandergerissen hat. Nun wollen sie den Jahrestag begehen. Die Feier hat kaum begonnen, als die Insel durch einen Schneesturm abgeschnitten wird; keine Fähre, kein Helikopter. Da kommt die Schreckensnachricht: Ein Mensch wurde von den berüchtigten Steilklippen gestürzt. Alle sitzen in der Falle. Die Freundschaft weicht Feindseligkeit, Lügen und Neid. Denn der Mörder oder die Mörderin ist noch auf der Insel – und längst nicht am Ende angekommen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 449

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Tríona Walsh

Schneesturm

Thriller

Über dieses Buch

Inishmore, eine windumtoste Felseninsel im Atlantik. Die wenigen Bewohner sprechen Gälisch miteinander und beäugen Fremde skeptisch. Hier sind Cara und ihre Freunde aufgewachsen. Einst waren sie unzertrennlich, nun treffen sich die drei Frauen und drei Männer zum ersten Mal nach zehn Jahren wieder – um einen Todestag zu begehen.

Die Feierlichkeiten haben kaum begonnen, da erhält Cara die Nachricht, dass eine Leiche gefunden wurde. Als Inselpolizistin hat sie wenig Erfahrung mit schweren Verbrechen, Verstärkung vom Festland kann sie nicht bekommen. Denn ein heftiger Schneesturm hat die Insel komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Es gibt keine Fähre, keinen Strom, keine Telefonverbindungen – keinen Ausweg. Und der Mörder oder die Mörderin ist noch auf der Insel. Ist es einer von ihnen?

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Tríona Walsh liebt es, Krimis und Thriller zu lesen und zu schreiben, ist im wirklichen Leben aber ziemlich gesetzestreu. Die zweimalige Gewinnerin des Wettbewerbs »Irish Writers Centre Novel Fair« lebt mit vier Kindern, drei Katzen und einem Ehemann in Dublin.

Birgit Schmitz hat Theater- und Literaturwissenschaften studiert und arbeitete einige Jahre als Dramaturgin. Heute lebt sie als Literaturübersetzerin, Texterin und Lektorin in Frankfurt am Main.

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© Tríona Walsh

First Published in Great Britain in 2023 by Storyfire Ltd trading as Bookouture

Für die deutschsprachige Ausgabe: © 2023 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstraße 114, D-60596 Frankfurt am Main

Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde im Rahmen des Programms "NEUSTART KULTUR" aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.

Redaktion: Ilse Wagner

Covergestaltung: www.buerosued.de

Coverabbildung: Alamy/Mauritius Images

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491808-2

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Epilog

Brief von Tríona Walsh

Für Dan, der nicht ein einziges Mal gefragt hat, wann ich mir einen richtigen Job suche.

Prolog

Inishmore, Aran-Inseln, vor der Westküste Irlands

Jeden Sommer kommen die Klippenspringer.

Sie stehen Schlange, um sich furchtlos von dem vorübergehend aufgestellten Sprungturm in die Tiefe zu stürzen. Sie wirbeln herum und schrauben sich durch die Luft wie verirrte Feuerwerkskörper, die statt in den Himmel zur Erde herabfliegen. Sie springen von einer über den Klippenrand hinausragenden Plattform. Nacheinander gleiten die mutigen – oder verrückten, je nachdem, wen man fragt – Männer und Frauen hinab, um voller Anmut und Selbstvertrauen in die Serpent’s Lair einzutauchen. Dieses Felsenbecken wurde nicht von Menschenhand, sondern von der Natur in den Kalksteinfelsen gemeißelt; über Jahrtausende formten Wellen und starke Stürme den genau rechteckigen Pool. Ihm wohnt ein Zauber inne, der einstmals durch Geschichten von einem schlafenden Ungeheuer, einer Schlange, die dort hause, wegerklärt wurde. Durch unterirdische Kanäle schwillt Meerwasser in das breite, tiefe Becken und zieht sich wieder zurück. Nun ist es begierig, die Kunstspringer zu empfangen.

Von ihren Logenplätzen aus beobachten die Kliffbewohner – Kormorane, Lummen und eifersüchtige Tölpel –, wie diese seltsamen, federlosen Vögel in den hungrigen Schlund der Schlange stürzen.

Es erklingen Jubelrufe von Inselbewohnern und Touristen, die sich versammeln, um das Schauspiel zu verfolgen und dabei den Seewind und die Sonne auf ihren Gesichtern zu spüren. Eine wunderbare Art, einen Sommertag auf dieser Insel am Ende der Welt zu verbringen. Einer Insel, die an ihrer Westküste keinen anderen Nachbarn hat als den endlosen, einsamen Atlantik. An dem äußersten Rand Europas, dem Tor zur Neuen Welt. Sie picknicken und halten Smartphones hoch, um die spektakulären Sprünge einzufangen. Ein Ausflug für die ganze Familie.

Die Zuschauer spüren den adrenalinbefeuerten Nervenkitzel, wenn ein Wettkampfteilnehmer nach vorn auf das Brett tritt und seine Zehen um dessen Rand krallt. Sie halten kollektiv den Atem an, wenn er den Sprung ins Ungewisse wagt, sich hinabstürzt wie ein Lummenküken und durch die Luft fällt, voll Vertrauen auf die Magie des Flugs und einen freundlichen Empfang in den Wellen unten.

Wellen, die jetzt, in der Düsternis einer Wintermorgendämmerung, weniger freundlich wirken. Das Tageslicht hält Winterschlaf wie die eisige Schlange dort unten, müde, ausgemergelt. Durchgefrorene Möwen, die einzigen verbliebenen Zuschauer, kauern gelangweilt und dicht gedrängt in der Felswand, um einander zu wärmen und vor dem erneut einsetzenden Schneefall zu schützen. Ein paar schrecken hoch bei dem Lärm: dem angestrengten Stöhnen, den gemurmelten Flüchen aus dem Schatten. Und dem Geräusch von etwas Schwerem, das über den Boden schleift. Doch die meisten Vögel bleiben, wo sie sind, desinteressiert, mehr damit beschäftigt, die Böen und Blizzards dieses Unwetters zu überstehen und nicht in den grenzenlosen Ozean geweht zu werden. Sie merken erst auf, als eine andere Art von Springer über den Klippenrand geworfen wird. Während zuvor schwache Böen auffrischen und der Morgen einfach nicht anbrechen will, fällt dieser Springer anderer Art nicht pfeilförmig mit ausgestreckten Armen hinab, um die Wellen zu zerteilen. Seine Handgelenke sind gefesselt. Seine Augen nicht aus Furcht, Anspannung oder Konzentration geschlossen, sondern durch den Tod. Plump und ohne jede Anmut kracht er in die Schlangenhöhle. Höchstwahrscheinlich bricht er sich beim Aufprall das Genick, doch das macht es jetzt auch nicht mehr schlimmer. Er knallt so laut ins Wasser, dass die überraschten Vögel auffliegen, in der Falle zwischen Angst und Schutzsuche. Oben beugt sich ein Schatten über den Klippenrand und wünscht sich mit aller Macht, dass die Strömung die Leiche durch die unterirdischen Kanäle aufs Meer hinausträgt, weit weg von hier. Und keine Spur zurücklässt. Nach einem letzten Blick dreht er sich um und geht zurück, kämpft gegen den Schneesturm an wie die verängstigten Vögel.

Kapitel 1

»Verdammter Mist!«, sagte Cara atemlos und zog die Tür hinter sich zu. Sie schüttelte sich wie ein nasser Hund. Auf dem Weg vom Polizeirevier bis zu ihrem Auto war sie vom Wind herumgeschubst worden wie ein unbeliebtes Kind im Schulflur. Sie blickte durch die Windschutzscheibe über den im Dämmerlicht liegenden Hafen. Es war erst halb fünf Uhr nachmittags, aber die Sonne war schon fast untergegangen. Die funkelnden Weihnachtslichterketten an den Laternenmasten entlang der Küste zappelten und zuckten wie von Stromstößen geschüttelt. Cara sah riesige Wellen gegen den Pier krachen und Fischerboote, die in der Bucht hin und her geworfen wurden wie Spielzeug bei einer Schaumschlacht in der Badewanne. Das Unwetter war über die Insel hereingebrochen, als hege es einen persönlichen Groll gegen sie, und hatte sie vollkommen eingehüllt. Seit dem frühen Nachmittag reichte die Sicht nicht mehr bis zum Festland. Es war, als hätte der Sturm ihre kleine Insel weiter auf den Atlantik hinausgeweht. Weiter weg von der Welt.

Und als Nächstes war Schnee vorhergesagt.

Cara hoffte, dass er ausblieb.

Sie fuhr los und folgte der Hauptstraße durchs Dorf zum Derrane’s, Daithís Pub. Der Ort war wie leergefegt. Die Inselbewohner nahmen die Warnungen ernst und blieben zu Hause, in Sicherheit. Da wäre Cara auch gern gewesen. Doch sie war die einzige Garda hier, die einzige Polizistin auf Inishmore. Sie hatte Verpflichtungen. Verglichen mit den Kollegen auf dem Festland, führte sie auf einer Insel mit neunhundert zumeist rechtschaffenen Seelen normalerweise ein ruhiges Leben. Aber wenn ein Unwetter die Insel von der Umwelt abschnitt, musste sie zeigen, dass sie ihr Geld wert war. Den ganzen Tag lang hatte sie den Alten und Schwachen auf der Insel geholfen, sich für den Sturm zu rüsten.

Cara hielt vor dem Pub und atmete tief ein, um sich für ihre nächste Konfrontation mit dem Starkwind zu wappnen. Dann stieg sie aus und rannte den Weg hoch. Durch die mit Lametta-Girlanden geschmückten Fenster fiel das weiche Licht des brennenden Kaminfeuers. Der Raum schien sich schützend um die wenigen unerschrockenen Insulaner zu schmiegen, die es riskiert hatten, auf ein Bier hier einzukehren. Cara drückte die Tür auf und stolperte in den Gastraum.

Alle im Pub erstarrten.

Gläser verharrten auf halbem Weg zum Mund, Gespräche verstummten. Über die Einheimischen senkte sich Stille. Cara kam sich vor wie der neue Sheriff im Ort. Nur die schwingenden Saloontüren fehlten. Dabei war sie schon zehn Jahre hier. Außerdem verstand sie nicht, warum die Leute nicht einfach weiterredeten. Denn selbst wenn, wäre Cara ebenso ausgeschlossen gewesen wie durch dieses Schweigen. Die erste Sprache der Inselbewohner war Irisch, und das beherrschte Cara bekanntlich nicht. Wie die Mehrheit ihrer Landsleute hatte sie keinen rechten Bezug zu der Sprache. Was nicht gerade zu ihrer Beliebtheit bei den Insulanern beitrug.

»Sergeant«, murmelten ein oder zwei der Anwesenden, als sie vorbeiging, begleitet von einem kaum wahrnehmbaren Nicken und noch knapperem Blickkontakt.

Cara marschierte zum Tresen, wo Daithí sich mit einem der Stammgäste unterhielt, einem alten Iren mit Schiebermütze. In der Ecke saß eine Gruppe fröhlich plaudernder Fremder. Touristen, selbst zu dieser Jahreszeit. Dank ihrer mystischen Vergangenheit, ihrer Ruinen und ihrer Lage am Ende der Welt zog die Insel unablässig Leute an.

Am Tresen blieb Cara stehen und stützte ihre Ellenbogen auf die polierte Eichentheke. Sie unterbrach Daithí und den Mann nicht. Sosehr das Irische auch ein Stein des Anstoßes zwischen ihr und den Menschen war, denen sie diente – wenn sie nur zuhörte, waren die lyrischen Klänge, die über Daithís Lippen kamen, wie Musik in ihren Ohren. Cara warf verstohlen einen Blick über die Schulter, um zu sehen, ob die Einheimischen sie endlich nicht mehr beachteten. Mehr als ein Kopf fuhr herum. Sie wusste, dass die Leute sie nicht nur wegen der Sprache ablehnten. Sie war noch dazu eine Zugezogene. Sicher, ihr Vater war ein Einheimischer gewesen, und sie selbst wohnte seit einem Jahrzehnt hier – bei ihrer mamó, ihrer Großmutter, die von der Insel stammte, eine von ihnen. Aber Caras Lungen hatten nach ihrer Geburt zunächst verpestete Stadtluft geatmet anstelle der eisig-reinen Atlantikbrise. Und das ließen die Leute sie hier immer wieder spüren.

Manchmal jedoch, wenn sie im Bett lag und ihre Kinder und ihre mamó schliefen, hörte sie die Wellen gegen die Küste schlagen und fragte sich, ob das Problem in Wahrheit womöglich weder mit der Sprache zu tun hatte noch damit, dass sie nicht hier geboren war. Vielleicht hegten die Leute ja auch wegen des Unfalls eine Abneigung gegen sie. Vielleicht gaben sie ihr die Schuld an dem, was Cillian zugestoßen war.

»Hey, alles okay? Du siehst so ernst aus.«

Daithís Stimme riss sie aus ihren Gedanken. Cara schaute hoch und lächelte.

»Ich war nur gerade ganz weit weg. War ein langer Tag.«

»Alle freuen sich schon riesig auf dich.«

Caras Lächeln wurde noch ein bisschen breiter.

»Ich kann’s auch kaum erwarten.«

Weil Daithí groß und kräftig war wie ein Fischer, brauchte er keinen Türsteher vor seinem Pub. Und wenn es mal Ärger gab, was selten vorkam, musste er nie die Stimme erheben. Ein Blick genügte. Er war ein ruhiger, umsichtiger Mann. Und einer ihrer besten Freunde. Zusammen mit Maura Conneely, der örtlichen Grundschullehrerin, bildeten sie ein eingeschworenes Trio. Sie waren Freunde, seit sie sich als Achtjährige im weißen Sand des Kilmurvey Beach zum ersten Mal getroffen hatten. Das Stadtkind Cara verbrachte gerade die Ferien auf der Insel und lernte so die wilde Maura und den vernünftigen Daithí kennen. Drei glorreiche, jedes Jahr gemeinsam verbrachte Sommermonate hatten ein Fundament gelegt, das bis heute hielt.

»Sind das Gäste von dir?« Cara wies mit dem Kopf auf die Gruppe in der Ecke.

»Ja, ich bin ausgebucht.«

»Hübscher kleiner Zuverdienst um die Zeit.«

»Kann ich definitiv gebrauchen. Übrigens, toll, dass du da bist«, fuhr Daithí fort. »Wir hatten schon Sorge, dass du bei dem Wetter gar nicht aus Galway wegkommst.«

»Ja, und ich erst! Stell dir vor, nach Ewigkeiten sind endlich mal wieder alle hier, und ich hänge auf dem Festland fest.«

Daithí schüttelte den Kopf.

»Das war ja auch das letzte Schiff. Ich hatte riesiges Glück.« Die Fährfahrt vom Festland hierher am Morgen war riskant gewesen. Es hatte sich so angefühlt, als könnte der Wind das Boot jederzeit zum Kentern bringen. Bei der Ankunft im Hafen hatte der Kapitän seine grüngesichtigen Passagiere doppelt so schnell wie sonst von Bord gescheucht und dann sofort den Heimweg angetreten, um nur ja nicht wegen des Sturms bis Neujahr auf Inishmore zu stranden.

»Jetzt sind wir uns selbst überlassen, bis das Unwetter vorbei ist.«

»Wie üblich.«

Cara hasste es, wenn der Fährbetrieb eingestellt war. Und auch der kleine Flieger mit den zehn Sitzen konnte seinen zehnminütigen Überflug nicht mehr machen. So nah und doch so fern. Fakt war, dass sie, obwohl sie im 21. Jahrhundert lebten, genauso von allem abgeschnitten waren wie die Mönche, die hier vor einem halben Jahrtausend zu Hause gewesen und deren kalte, steinerne Klosterruinen noch immer über die Insel verstreut waren. Cara glaubte nicht, dass sie sich je daran gewöhnen würde. An diese Verwundbarkeit. Daran, dass sie auf sich allein gestellt waren, wenn etwas Schlimmes passierte. Vielleicht war das der wahre Unterschied zwischen ihr und den Einheimischen. Sie kannten diese Isolation von Geburt an. Sie war ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. Zugezogene wie Cara würden das nie wirklich begreifen.

»Wie geht’s denn allen so? Maura hat mir gestern Abend ein Video geschickt. Ihr saht aus, als hättet ihr kein Problem, euch auch ohne mich zu amüsieren.«

»Vermisst haben wir dich trotzdem, keine Sorge.« Daithí lächelte. »Anfangs war’s schon ein bisschen komisch. Seamus hat inzwischen einen leichten amerikanischen Akzent. Und Ferdy und Sorcha haben sich zwar nicht sonderlich verändert, aber sie bilden sich schon ziemlich was drauf ein, dass sie jetzt in London leben.«

Seamus, Ferdy und Sorcha. Der Rest der Truppe aus jenen glorreichen Sommern. Der, der nicht auf der Insel geblieben war, als sie erwachsen wurden. Nach dem Unfall.

»Mich wundert ja, dass du nicht total verkatert bist«, sagte sie.

»Ich stand die meiste Zeit hinterm Tresen. Außerdem war’s auch nur halb so wild, wie man nach dem Video meinen könnte.«

»Ihr hättet die Sperrstunde ignorieren können. Wo die einzige Inselpolizistin doch nicht da war?«

»Ha, auf keinen Fall! Ich kenn doch deine Spürnase. Du hättest es trotzdem sofort gewittert.«

»Ich hätte ein Auge zugedrückt.«

»War aber gar kein Thema. Maura hat gegen halb zwölf schlappgemacht und beschlossen, dass sie nach Hause muss.«

»Echt? Sieht ihr gar nicht ähnlich.«

»Ja, das fand ich auch. Darum hab ich sie nach Hause gebracht. Sie meinte zwar, es ginge ihr gut, aber ich wollte lieber auf Nummer sicher gehen.«

»Vielleicht wird sogar die wilde, verrückte Maura Conneely langsam alt.«

»Vierunddreißig ist jetzt noch nicht so alt, Cara.«

»Stimmt, fühlt sich aber manchmal so an.«

Daithí wischte um sie herum die Theke ab. »Hast du die anderen schon gesehen, seit du heute Morgen angekommen bist?«

»Nein. Ich bin zwar gleich von der Fähre zum Haus gefahren und hab geklingelt, aber es hat niemand aufgemacht.«

»Wahrscheinlich schlafen sie ihren Rausch aus.«

»Schöner Rausch, wenn der Abend um halb zwölf zu Ende war … Vielleicht werden wir doch alt.«

»Sie haben bestimmt noch einen Absacker getrunken, als sie nach Hause gekommen sind. Seamus hat erzählt, die Heizung funktioniert nicht. Wenn sie einen Vorwand brauchten, um sich vor dem Schlafengehen noch ein, zwei Gläschen Jameson zu genehmigen, dann hatten sie einen.«

»Ja, könnte durchaus sein.«

Cara schaute auf die Uhr über dem Tresen. »Wie lange musst du denn noch?«

»Courtney ist schon unterwegs. Sobald sie hier ist, kann ich los.«

»Super. Gut, dann warte ich im Auto. Komm raus, wenn du fertig bist.«

»Ach was. Such dir lieber einen Tisch, und ich bring dir was.«

Cara schaute zu den Einheimischen hin.

»Ignorier sie, Cara.«

»Das fällt schwer.«

Der ältere Ire mit der Kappe drehte sich um und starrte sie über den Tresen hinweg an, sein Blick wirkte etwas unfokussiert. Er zeigte auf Cara.

»Féach ar do chuid gruaige rua«, sagte er, »ní maith líom on piseóg seo ag an am seo!«

»Für Sergeant Folan auf Englisch, Liam«, sagte Daithí.

Es dauerte einen Moment, bis der Alte verstand, dann grinste er und räusperte sich.

»Tschuldigung.« Er hustete noch mal. »Ich hab gesagt, Ihre roten Haare gefallen mir nicht. Wegen dem piseóg … ach, äh, Volksglauben«, wiederholte er.

Cara erwiderte nichts darauf.

Der Mann stieg mit einem selbstvergessenen Lächeln von seinem Hocker und wankte Richtung Herrentoilette davon.

»Dieser verdammte piseóg. Blöder Scheiß-Aberglaube«, fluchte Cara und wandte sich wieder Daithí zu. »Das nervt echt total. Ich fand das schon immer schräg: In einem Land voll von Rothaarigen glauben die Leute, dass es für den Rest des Jahres Pech bringt, wenn sie an Neujahr einer Rothaarigen begegnen. Dann dürfte an dem Tag doch eigentlich keiner aus dem Haus gehen!«

»Das hat sich bestimmt einer ausgedacht, der nach Weihnachten keinen Bock mehr auf Leute hatte«, sagte Daithí. »›Tut mir leid, aber ich kann heut nicht raus. Was, wenn mir eine Rothaarige über den Weg läuft? Gib mal die Bonbons und die Fernbedienung rüber.‹«

»Da könnte was dran sein«, erwiderte Cara lachend und seufzte dann. »Ich freu mich schon drauf, wenn die Leute in den nächsten Tagen wieder einen extragroßen Bogen um mich machen.«

Daithí betrachtete Cara.

»Ich weiß, ich hab’s dir schon mal gesagt, aber warum versuchst du nicht doch noch mal, Irisch zu lernen? Vielleicht wissen sie das ja zu schätzen?«, sagte er sanft. »Ich könnte mir vorstellen, dass es bei solchen Sachen helfen würde.«

»Wenn ich die paar Vokabeln ausprobiere, die ich kenne, scheint sie das wenig zu beeindrucken. Ich hab einfach keine Lust, Daithí.«

Daithí zog die Augenbrauen hoch, sagte aber nichts mehr.

»Also«, fuhr Cara fort, »ich warte draußen im Wagen. Komm raus, wenn Courtney da ist.«

»Dauert höchstens zehn Minuten, okay?«

In dem Moment ging die Tür zum Pub auf, und ein sturmzerzauster Stammgast wurde hereingeweht. Der Windstoß, der ihn begleitete, ließ die Bilderrahmen an der Wand erzittern. Besonders einer schaukelte hin und her, bis er krachend herabfiel und die Glasscherben sich über den Holzboden verteilten. Das leise Gemurmel der Gespräche erstarb. Zum zweiten Mal senkte sich Stille über den Pub. Alle Blicke wanderten zu der Stelle, wo das Bild gehangen hatte.

»Oh, das ist auch kein gutes Omen«, sagte der Alte, als er von der Toilette zurückkam, und holte tief Luft. »Ganz schlechter piseóg«, wiederholte er kopfschüttelnd und schnalzte mit der Zunge.

Daithí kramte einen Kehrbesen hervor.

»Was bedeutet es denn?«, fragte Cara und ärgerte sich, dass es sie überhaupt interessierte.

»Wenn ein Bild von der Wand fällt? Das bedeutet, dass jemand stirbt.«

Kapitel 2

Cara drückte die Pubtür auf und trat auf die Straße hinaus. Es konnte ihr gar nicht schnell genug gehen. Mit Aberglauben und angeblichen schlechten Vorzeichen wollte sie nichts zu tun haben. Sie hatte schon genug Erfahrungen mit dem Tod gemacht und musste sich solchen Unsinn nicht anhören.

Ein plötzlicher Windstoß riss ihr die Kappe vom Kopf und warf sie einer komplizenhaften Bö zu, die sie hochhob und in einem der Bäume am Straßenrand ablegte.

»Gib sie zurück!«, schrie Cara in den Abendhimmel. Hier war die einzige geschützte Stelle auf der Insel, an der überhaupt Bäume wachsen konnten. Überall sonst überlebten nur wenige verkrüppelte Exemplare den Kampf gegen die Winde, die gnadenlos vom Atlantik her bliesen. Zu neunundneunzig Prozent war die Insel ein chaotischer Flickenteppich aus mit Kalkstein durchsetzten Wiesen. Flach und nichtssagend. Das hier war der einzige Ort, an dem sie ihre Kappe nicht zurückholen konnte.

Cara starrte zu ihr hoch. Sie hing zwischen den Ästen fest und war vor dem dunklen, verhangenen Himmel gerade noch zu erkennen. Seufzend ließ Cara ihre Kappe dort zurück. Falls der Sturm sie wieder losriss, würde sie den Weg zu ihr schon finden. Jeder hier wusste genau, wem er sie bringen musste.

Sie setzte sich ins Auto und betrachtete sich im Rückspiegel. Die wenigen Sekunden ohne Kappe hatten ihrer Frisur schwer zugesetzt. Zahlreiche Strähnen ihres vollen rotbraunen Haars hatten sich aus dem Knoten im Nacken befreit und schlängelten sich nun medusenhaft in alle Richtungen. Cara strich sich mit den Händen über den Kopf, um sie zu bändigen, und schaute sich dann noch mal genauer im Spiegel an. Sie fuhr mit den Fingern über ihre Wange und berührte ihr Kinn. Sah sie noch wie die Cara aus, die ihre Freunde vor zehn Jahren gekannt hatten?

Sie kramte ihr Handy heraus und öffnete das Video, das Maura ihr am Vorabend über WhatsApp geschickt hatte. Cara war auf Dienstreise in Galway gewesen, und während sie lustlos in ihrem billigen, nicht eben hellen und freundlichen Hotelzimmer saß, hatte der Clip sie aufgemuntert. Und auch ein bisschen neidisch gemacht, wenn sie ehrlich war. Sie tippte auf den Start-Button. Lautes Stimmengewirr und traditionelle irische Musik erfüllten das Innere des Wagens. Die Kakophonie eines guten Kneipenabends.

»Du feeehlst, Sergeant Cara-ra-ra-ra!«, rief Maura über den Lärm hinweg in die Kamera, ihr Gesicht hüpfte auf und ab. Sie hatte ihr langes braunes Haar hinter die Ohren gestrichen, in ihren großen Kreolen hatten sich einige lose Strähnen verfangen. Kurz abgelenkt von ihrer Erscheinung auf dem Display, rückte Maura einen Träger ihres schwarz-weiß gestreiften Tops zurecht. Ihre blauen Augen waren geweitet, ihre Wangen leicht gerötet. Alles Belege dafür, dass sie einen vergnüglichen Abend verbrachte. Sie grinste übers ganze Gesicht. Dann wackelte die Kamera heftig und zeigte vorübergehend die Decke, bis Maura, jetzt mit einem Drink in der Hand, wieder in Sicht kam. »Ups, sorry, wo war ich? Ach ja, wir vermissen dich, cailín! Schade, dass du im doofen Galway bist und nicht hier bei uns im Derrane’s, mit … Trommelwirbel … der Clique!« In dem Moment schwenkte die Kamera so plötzlich herum, dass Caras Magen einen Satz machte, und vier weitere Gesichter gesellten sich zu Mauras auf dem Bildschirm, alle ebenso erhitzt und glückstrahlend wie ihres. Ferdy, Sorcha, Seamus und Daithí.

Ferdy war im letzten Sommer schon mal kurz da gewesen. Er war auf die Insel gekommen, um die Asche seiner Mutter zu verstreuen. Aber davor hatte sie ihn neun Jahre nicht getroffen. Und inzwischen waren fast zehn Jahre vergangen, seit sie die anderen beiden zuletzt gesehen hatte. Zehn Jahre seit dem Unfall. Danach war die Gruppe zerbrochen. Bande, die alle für unlösbar gehalten hatten, erwiesen sich als zart und zerbrechlich wie die Flügel eines Schmetterlings. Bei ihrem letzten Zusammentreffen hatten sie alle Schwarz getragen – und sich dann, von Trauer auseinandergetrieben, in alle Winde zerstreut.

Doch als Cillians zehnter Todestag näher rückte, rückten auch die Freunde langsam wieder zusammen. Zuerst war die E-Mail von Sorcha gekommen, in der stand, sie und Ferdy hätten geredet und wollten gern nach Hause zurückkehren, um den Tag zu begehen. Dann ein Anruf von Seamus, der erste seit sehr langer Zeit. Und auch er hatte sein Kommen angekündigt. Nach und nach hatte sich alles zusammengefügt, und jetzt blickte sie in ihre verschwitzten, fröhlichen Gesichter. Sie alle waren älter geworden, nicht mehr ganz so jugendlich-frisch wie die Freunde ihrer Jugend, sondern richtige Erwachsene.

»A Chara! Tar ar ais anois!« Sorcha plapperte in die Kamera und verfiel dabei betrunken in ihre Muttersprache. Cara! Komm sofort her! Sie strahlte, ihr Blick wirkte ungerichtet. Obwohl Daithí sie als etwas eingebildete Londonerin beschrieben hatte, trug sie weiterhin den Look, den sie so liebte: unordentlich blond gefärbtes Haar mit einem gut sichtbaren dunklen Ansatz. Ihre Begeisterung für die Madonna der frühen Achtziger hatte Sorcha offensichtlich noch nicht abgelegt.

»Airímid uainn thú, a stór!« Du fehlst uns, Schätzchen!

»Englisch, Sorcha, Englisch!«, ermahnte Ferdy seine Frau in einem näselnden Ton. Sorcha schaute mit großen Augen zu ihm hoch, und ihre Haare fielen über die Schultern nach hinten; der Alkohol machte sie begriffsstutzig. Ferdy schüttelte den Kopf. Dann klinkte Seamus sich ein.

»Bis morgen, Cara! Schade, dass du heute nicht hier sein kannst!« Nur sein leichtes Lallen verriet, dass er ebenso viel getrunken hatte wie die anderen. Er sah großartig aus. Der kalifornische Sonnenschein und Lebensstil bekamen ihm eindeutig gut. Sein hellbraunes Haar war zurückgekämmt und an den Seiten kurz geschnitten, seine blauen Augen funkelten – die meisten von ihnen hatten blaue Augen – und dann diese Sommersprossen! Genau wie sein Bruder. Seamus sah seinem Bruder fast schon zu ähnlich. Es fiel Cara schwer, ihn anzuschauen. Dann schwenkte Maura die Kamera herum. Daithí kam ins Bild und winkte lächelnd. Anschließend füllte wieder Maura das Display aus, mit glänzenden Augen und rosigen Wangen. Von der Hitze in der lauten Kneipe klebten ihr feine Haarsträhnen auf der Stirn.

»Bis morgen, Cara!«, flötete sie und streckte den Arm aus, um noch einmal die ganze Clique aufs Bild zu bekommen: Da standen sie, die Arme umeinander gelegt, inmitten von fröhlichem Stimmengewirr. Im Hintergrund spielten eine Fiddle, eine Bodhrán und eine irische Flöte, und die bunten Weihnachtslichterketten hinter ihnen funkelten wie farbenprächtige Heiligenscheine.

»Bis morgen, Cara!«, riefen alle unisono, selbst Daithí stimmte von hinten mit ein, und Maura warf Cara mit großer Geste eine Kusshand zu. Das Video endete damit, dass sie mit den Lippen stumm »Hab dich lieb« formte, dann kam ihr Finger näher, bis er das Bild ganz ausfüllte und die Aufnahme stoppte.

Cara blickte hoch, als der erste Schneeregen mit einem verräterischen Klatschen auf die Windschutzscheibe fiel. Es ging los. Seufzend legte sie das Handy neben dem Schaltknüppel ab. Der Schneeregen wurde stärker, das Klatschen lauter. Durch das Fenster erspähte Cara Courtney, Daithís Angestellte. In einen übergroßen Steppmantel gehüllt, kämpfte sie sich gegen den Wind die Straße hoch. Cara kurbelte die Scheibe herunter.

»Hallo, Courtney!«, rief sie. Schneeregen landete im Inneren des Wagens, schmolz auf Caras marineblauer Uniformhose und hinterließ feuchte Flecken.

Die dunkelhaarige junge Frau schaute auf und lächelte.

»Officer Cara!«, rief sie mit ihrem auffälligen New Yorker Akzent zurück und näherte sich dem Wagen. »Ich muss zu meiner Schicht. Daithí kommt bestimmt sofort raus.« Cara hörte, wie sie Daithís Namen aussprach. Daaaay-hie. Gar nicht schlecht. Zumal es einer der irischen Namen war, die alle Fremden verwirrten. Die richtige Aussprache war nur etwas weicher, Dahh-hie. Weich und sanft wie der Träger des Namens selbst.

»Danke, Courtney! Und danke, dass du den Laden heute Abend allein schmeißt.«

»Kein Problem. Ich komm schon klar. Bei dem Wetter bleiben die Leute eh zu Hause.« Sie schaute in den Himmel hoch. »Wird bestimmt ein ruhiger Abend. Das krieg ich hin!«

»Solltest du uns trotzdem brauchen: Wir sind bei Seamus Flaherty. Jetzt sieh zu, dass du aus dem Mistwetter rauskommst!«

»Danke! Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüs!«

Sie lächelte und eilte dann winkend davon. Cara kurbelte das Fenster wieder hoch. Fünf Minuten später kam Daithí dick eingemummt angerannt und sprang ins Auto.

»Hallo«, sagte sie.

»Hi«, erwiderte er. »Du hast die Haare schön.«

»Ach, hör auf.« Cara betrachtete sich im Rückspiegel und strich sich noch einmal über den Kopf. »Dieser verdammte Wind! Wahrscheinlich kannst du sie nicht sehen, aber meine Kappe hängt da oben im Baum.«

»Oje.«

»Ich schreibe dem Superintendent, dass er mir eine neue schicken soll. Holen wir Maura ab, oder treffen wir uns dort?«

»Keine Ahnung. Sie hat gesagt, sie ruft mich an, hat sich aber nicht gemeldet.« Daithí holte sein Handy heraus und schaute noch mal nach. »Nein, immer noch nichts. Aber da fällt mir ein: Ihr WLAN ist ausgefallen.« Es gab praktisch nirgendwo auf der Insel Handy-Empfang. Entweder man hatte WLAN oder gar nichts.

»Im Ernst, sie hat kein WLAN?«

»Ja, Ferdy und Sorcha waren gestern Morgen kurz bei ihr, um hallo zu sagen, als sie ankamen. Da ging es wohl schon nicht mehr.«

»Dieses Jahr repariert ihr das auch keiner mehr.«

»Nope, keine Chance. Das sind die Freuden des Insellebens.«

Cara lächelte. »Okay, das heißt, sie kann uns gar nicht Bescheid geben. Also sollten wir auf dem Weg zu Seamus bei ihr vorbeifahren.«

Cara ließ den Motor an, schaute in den Spiegel und setzte den Blinker. Obwohl es auf der Insel nur insgesamt dreihundert Autos und so gut wie keinen Verkehr gab, konnte sie sich das Blinken einfach nicht abgewöhnen. Sie schaltete das Licht und die Scheibenwischer ein und fuhr los. Gleich außerhalb der Ortschaft erspähte sie einen tapferen Fußgänger. Sie hielt an und kurbelte das Fenster herunter.

»Seien Sie vorsichtig, Tomás! Dieses Wetter ist gefährlich.«

Der Mann blieb stehen und schaute Cara an.

»Ich hab wahrscheinlich schon mehr Stürme überlebt, als Sie warme Mahlzeiten bekommen haben, Sergeant. Machen Sie sich um mich mal keine Sorgen.«

Cara verzog das Gesicht zu einer Grimasse.

»Ich wollte nur helfen, Tomás. Schönen Abend noch!« Cara kurbelte das Fenster langsam wieder hoch. »Slán!«

»Auf Wiedersehen!«, antwortete der Mann und lief weiter durch Wind und Schneeregen. Cara wandte sich mit einem angestrengten Lächeln Daithí zu.

»Siehst du, Daithí. Ich verabschiede mich auf Irisch, und er antwortet auf Englisch.«

»Du kannst nicht von diesem Griesgram auf alle schließen.«

»Tu ich auch nicht. Aber ich glaube, ich brauche keinen Crashkurs in Irisch, ich brauche eine Zeitmaschine. Eine, die meine Mutter hierherbringt« – Cara schaute auf eine imaginäre Uhr –, »und zwar exakt in die Zeit vor vierunddreißig Jahren, fünf Monaten und, äh, zwei Tagen. Das könnte helfen.«

»Da werden wir uns wohl nicht einig, Cara.«

»Nein, werden wir nicht«, erwiderte sie.

Kurze Zeit später hielten sie vor Mauras kleinem Cottage, doch es war offensichtlich niemand da. Das Haus lag komplett im Dunkeln.

»Ich klopf trotzdem mal an, nur zur Sicherheit«, sagte Daithí und stieg aus.

Cara sah, wie er beim Warten von einem Bein aufs andere hüpfte. Dann kam er allein wieder zurückgelaufen. Er sprang ins Auto, knallte die Tür hinter sich zu und rieb sich die Hände, um sie zu wärmen.

»Okay, hier ist sie nicht«, sagte Daithí. »Sie wird schon dort sein.«

»Gut, dann auf zum Haus der Flahertys!« Cara setzte rückwärts aus der Einfahrt und fuhr dann nach Westen, bis sie auf die Küstenstraße kam. Sie schwiegen, denn das Fahren erforderte ihre ganze Konzentration. Hier draußen waren sie noch exponierter, und die Böen, die vom Meer kamen, rammten ihr Auto wie Nashörner im Kampfmodus. Cara musste das Lenkrad mit aller Kraft festhalten, um nicht von der Straße abzukommen. Die Insel um sie herum duckte sich vor dem Sturm. Normalerweise wurde das ewige Inselgrau – die Farbe der sich überall durch die Erde bohrenden Kalksteinfelsen, des Labyrinths aus Steinmauern und der verstreuten prähistorischen Ruinen – zumindest von den weiten blauen Flächen des Himmels und des Meeres gekontert. Doch heute nicht. Heute dehnte sich das Grau nahtlos von der Erde himmelwärts aus. Es gab keinen Horizont und keine Auflockerung. Cara hatte das Gefühl, von allen Seiten umstellt zu sein.

Sie fuhr weiter am Meer entlang. Gewaltige Wellen schlugen an die Küste, als wollten sie die Insel verschlingen. Der Schneeregen, der vor dem Derrane’s eingesetzt hatte, ließ nach, und aus seinem Schatten trat richtiger Schneefall hervor.

Bald kam das Haus der Flahertys in Sicht. Schneller, als es Cara lieb war. Es sah aus wie jedes beliebige andere Wohngebäude auf der Insel, nichts stach daran besonders hervor.

Und doch war es lange her, dass Cara zuletzt einen Fuß hineingesetzt hatte. Heute Morgen hatte sie das erste Mal seit zehn Jahren wieder in dieser Einfahrt gestanden. All die Jahre hindurch hatte sie immer verbissen geradeaus geschaut, wenn sie hier vorbeigekommen war. Und ein Haus auf einer derart kleinen Insel zehn Jahre zu meiden, das war eine lange Zeit.

Kapitel 3

Cara hielt in der Einfahrt des unauffälligen kleinen Hauses. Wie die meisten anderen Häuser auf der Insel war es einstöckig und hatte ein Schieferdach und geweißte Mauern.

Cara sah Daithí an, der regungslos geradeaus schaute. Selbst im Schutz des Hauses schaukelte der Wagen noch im Sturm hin und her.

»Geht’s dir gut?«, fragte Cara.

»Ja. Alles gut … Ich hab die drei ja schon hergebracht, nachdem ich sie von der Fähre abgeholt hatte.«

»Was sehr nett von dir war.«

»Aber ich glaube, du solltest dich ein bisschen wappnen …«

»Wappnen? Wogegen?«

»Das Haus ist …« Er seufzte und holte dann tief Luft. »Du weißt ja, wie schnell hier alles verkommt, wenn sich keiner kümmert. Wegen dem rauen Klima und allem. Da drinnen ist es kalt und feucht, die Heizung geht nicht. Alles wirkt ziemlich marode.«

»Ich werd’s überleben, Daithí, mach dir keine Sorgen. Sie haben einen riesigen Kamin. Dann versammeln wir uns eben um ihn herum.«

»Das ist noch nicht alles.« Daithí dachte einen Augenblick nach, und Cara schaute ihn neugierig an. »Ich glaube, Seamus hat nach der Beerdigung einfach die Tür hinter sich zugemacht und ist weg. Er scheint seitdem nichts angerührt zu haben. Da drinnen ist die Zeit stehengeblieben. Das ist das eigentliche Problem. Er hat nichts weggeräumt oder weggeworfen. Wahrscheinlich hat er’s nicht übers Herz gebracht. Im Haus sieht es noch exakt genauso aus wie vor zehn Jahren. Die Bilder an den Wänden, die Bücher in den Regalen, und auch alles andere.«

»Oh.« Cara senkte den Kopf.

»Kommst du damit klar? Wir müssen da nicht reingehen. Wir können uns auch einfach im Pub treffen. Ich kann eine Ecke für uns abtrennen.«

Cara blickte auf. »Nein, ich schaff das.«

»Sicher?«

»Ich hab schon zu lange einen Bogen um das Haus gemacht. Seamus ist nicht der Einzige, der den Tatsachen nicht ins Auge sieht.«

Daithí starrte sie an.

»Ehrlich, Daithí. Ich schaff das schon. Und wenn nicht, hauen wir hier ab und gehen in den Pub. Abgemacht?«

»Abgemacht.«

Cara zog ihre Kapuze über den Kopf, öffnete die Autotür und trat in das dichte Schneegestöber hinaus. Die Flocken flogen ihr ins Gesicht und stachen ihr in die Augen. Die Temperatur war noch weiter gesunken, jetzt herrschte eine beißende Kälte. Den Vorhersagen zum Trotz hoffte Cara, dass nicht so viel Schnee fallen würde.

Sie lief zum Eingang und wollte gerade anklopfen, als die Tür wie von selbst aufflog.

»CARA!«, schrien mehrere Stimmen euphorisch im Chor. In der Türöffnung erschien ein Wesen mit drei Köpfen und zahlreichen ausgestreckten Armen und griff nach ihr. Dahinter fiel Cara eine längst vergessene grüne Velourstapete ins Auge. Seamus, Ferdy und Sorcha zogen sie begeistert ins Haus.

»Da bist du ja!«, rief Sorcha und drückte sie an sich.

Daithí trat, von niemandem beachtet, über die Schwelle und schloss die Tür hinter sich.

»Ach, ist das schön, dich zu sehen, Cara!«, jauchzte Sorcha, schob sie auf Armeslänge von sich weg und schaute sie an. »Tut mir leid, dass ich so lange nicht hier war, aber es war so … schwer. Von hier wegzugehen war schwer, aber zurückzukommen irgendwie noch schwerer.«

Cara nahm ihre alte Freundin näher in Augenschein. Sie hatte sich so gut wie gar nicht verändert. Ihr blondes Haar war zu einem unordentlichen Knoten hochgebunden. Sie sah müde aus, aber sie war am Vortag auch lange im Pub gewesen, und so ein Kneipenabend ging an niemandem spurlos vorbei. Alles in allem war sie so hübsch und zierlich wie eh und je.

»Ja, das glaub ich«, sagte Cara, und Sorcha zog sie wieder in ihre Arme.

»Lass sie auch mal Luft holen, Sorcha.« Ferdy trat vor. Er war genauso groß wie Daithí, ansonsten aber ein komplett anderer Typ. Er war schlank, blass und hatte etwas sympathisch Verruchtes an sich. Seine braunen Haare waren fast schwarz und die Augen offiziell grün-braun, da Iris und Pupillen jedoch miteinander verschmolzen, wirkten sie dunkel und unergründlich. Sorcha legte die Hände auf Caras Schultern und studierte ihr Gesicht. Dabei fiel Cara auf, dass er noch die Lederarmbänder trug, die er in seiner Rockerphase als Jugendlicher für sich entdeckt hatte. Die ausgefransten Ränder blitzten unter den Manschetten seiner Hemdsärmel hervor.

»So gut gealtert wie ich bist du nicht«, sagte er grinsend. »Ist mir letzten Sommer schon aufgefallen, aber ich wollt’s dir nicht gleich unter die Nase reiben.« Seine dunklen Augen funkelten.

»Na, vielen Dank!«, erwiderte Cara lachend.

»Aber ich muss schon sagen: Diese Garda-Uniform hat’s mir angetan. Echt heiß!« Er lachte und zog Cara an sich, als sie in gespielter Verärgerung nach ihm schlug.

»Pass bloß auf, sonst nehm ich dich fest«, sagte sie an seiner Brust und schlang die Arme um ihn.

»Ganz ruhig, Sergeant!«

Jemand löste Caras Finger und zog sie von Ferdy weg. Seamus verlangte ihre Aufmerksamkeit. Sie blieben schweigend voreinander stehen und schauten sich an. Seit er nach Amerika gegangen war, hatte sie ihn kein einziges Mal mehr gesehen. Doch nun stand er hier und strahlte mit jeder Faser seines Körpers den Glanz Hollywoods aus. Sie lächelten nur und fielen sich dann um den Hals. Cara spürte seine Wärme, und es war, als hätte er den goldenen Sonnenschein Kaliforniens mitgebracht. Sie beugte sich zurück.

»Beim nächsten Mal lässt du dir aber nicht so viel Zeit«, sagte sie.

»Tut mir leid, ich …«

»Nein, hör auf! Du brauchst mir nichts zu erklären.«

Seamus nickte. Cara sah, dass auch er mit den Tränen kämpfte. Seine blauen Augen glänzten. Sie legte ihm eine Hand an die Wange, und er lächelte.

»Los, kommt! Es ist kalt hier im Flur!«, rief Ferdy.

»Ja, ab in die Küche, ins Warme!«, stimmte Cara ihm zu. Wo sie standen, war es fast so eisig wie draußen, aber sie konnten ihr Wiedersehen am Kamin weiterfeiern.

»Ist Maura schon da?«, fragte sie Seamus, als sie zur Küchentür gingen.

»Nein.« Er schüttelte den Kopf. »Wir dachten, sie ist vielleicht bei euch.«

»Nein, ich hab sie nicht gesehen.« Cara spürte das Gewicht ihres Handys in der Hosentasche, betastete es durch den Stoff und überlegte, es rauszuholen.

»Sie kommt sicher bald«, sagte Seamus. »Ist jedenfalls beruhigend, dass sie sich offenbar in den letzten zehn Jahren kein Stück verändert hat!« Er lachte. Cara grinste und nahm die Hand von dem Telefon. Vermutlich hatte sie hier ohnehin keinen Empfang.

Sie drängten alle in den großen Raum. An der Wand neben der Hintertür stand eine Küchenzeile aus den Siebzigern. Die Schranktüren waren senfgelb mit weißem Rand, und eine hing schiefer als die andere in den Angeln. Gegenüber teilte ein Tresen die Küche vom Rest des Raums ab. In der Luft lag ein muffiger Geruch. Cara schaute sich um. Diese schreckliche Küche war schon hoffnungslos veraltet gewesen, als sie sie als schüchterne Vierzehnjährige zum ersten Mal betreten hatte.

Der Rest des Raums sah etwas besser aus. Cara strich über die raue Oberfläche des rustikalen alten Eichentischs im Essbereich. Alle Kerben und Schrammen darin erzählten eine Geschichte. Dann fiel ihr Blick auf den wuchtigen Kamin in der Mitte der gegenüberliegenden Wand. Er war hoch und breit, wie in den alten Cottages auf der Insel üblich – groß genug, um als Kochstelle zu dienen und den gesamten Raum zu heizen, denn in früheren Zeiten hatte dieses Zimmer als Wohnraum für die ganze Familie gedient. Cara wurde ein bisschen schwummerig. Die vielen Jahre, die plötzlich vor ihrem inneren Auge vorbeischwirrten, machten sie schwindlig. Sie wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte, als sie das alte Sofa und die Sessel sah, die um den Kamin herumgruppiert waren. Ihre braunen und senfgelben Bezüge waren allenfalls sehr entfernt mit Naturfasern verwandt und die Muster so scheußlich und altmodisch, dass sie vermutlich schon wieder modern waren. Ein einfacher furnierter Couchtisch mit schrägen Beinen komplettierte das Bild. Auf der Insel sahen viele Wohnungen so aus. Es war sehr teuer, große Möbelstücke, die man nicht selbst tragen konnte, anliefern zu lassen, so dass die Leute selten etwas Neues anschafften. Solange ein Einrichtungsgegenstand seinen Zweck erfüllte, blieb er stehen.

Als Cara ihre Hand auf das Sofa legte, erwartete sie, eine gewischt zu bekommen, einen ähnlichen Schock wie durch die Wiederbegegnung mit diesen Räumen. Daithí hatte sie zu Recht vorgewarnt.

Sie ließ den Blick auf der Suche nach den bekannten Fotos über die Wände gleiten. Nach Fotos von Cillian.

Dann spürte sie einen Arm auf der Schulter.

»Alles okay?«, flüsterte Daithí ihr leise ins Ohr.

Cara nickte.

»Du hattest recht«, sagte sie. »Alles ist noch da. Als wäre die Zeit stehengeblieben.« Sie lehnte sich gegen Daithí.

»Sag Bescheid, wenn’s dir zu viel wird.«

»Danke.«

Seamus ging mit einem Korb voller Torfklumpen um das Sofa herum.

»Ich hab im Schuppen zehn Jahre alte Briketts gefunden. Glaubt ihr, sie brennen noch?« Er warf eines davon in den Kamin, und die Flammen züngelten daran hoch, um zu testen, ob es sich entzünden ließ. Dann tat es plötzlich einen lauten Knall, wie bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers, und der feuchte Torf versprühte einen Funkenregen.

»Scheiiiße!«, rief Ferdy. Ein seltsamer Gestank deutete darauf hin, dass sich einer der Funken in den Teppich hineinfraß. Der Staub, die Feuchtigkeit und der Brandgeruch ergaben eine ekelerregende Mischung.

»Verdammt!«, rief Seamus und trat den Funken schnell aus. »Alles gut, Leute! Keine Sorge, ich hab ihn erwischt. Ich hab uns alle gerettet.«

»Danke, Seamus!«, trällerte Sorcha von der Arbeitsfläche in der Küche aus.

»Unser Held«, stimmte Cara mit ein.

»Ob ich noch einen riskiere?«, fragte er, einen zweiten großen Torfklumpen in der Hand.

»Na los, trau dich!«

Seamus legte ihn ins Feuer, und ähnlich viele Funken stoben auf. Seamus vollführte einen Tanz, um sie alle auszutreten.

»Hat irgendwer Lust, mir beim Gemüseschneiden zu helfen?«, fragte Sorcha.

»Klar«, sagte Daithí. Er drückte Caras Arm und gesellte sich zu Sorcha in den Kochbereich. Cara beobachtete die beiden, und als Daithí ein Bund Möhren und ein Messer nahm, erschien vor ihrem geistigen Auge plötzlich Mrs. Flaherty neben ihnen. Caras Gedächtnis ergänzte die Szene durch Bilder aus der Vergangenheit. Cillians und Seamus’ Mutter stand neben dem Herd und nahm Teller aus den senfgelben Schränken. Die Türen hingen damals noch nicht ganz so schief in den Angeln.

»Weißt du, wann Maura kommt?«, riss Ferdy sie aus ihren Erinnerungen. Er setzte sich auf einen der Sessel und schaute Cara an.

»Maura? Nee, keine Ahnung. Die ist irgendwie verschollen.«

Seamus gesellte sich mit zwei Weingläsern in der linken und einer Flasche Rotwein in der rechten Hand zu ihnen.

»Hier, nimm.« Er hielt Ferdy ein Glas hin und goss es anschließend viel zu voll. Dann wandte er sich Cara zu.

»Du auch? Oder willst du dir erst was anderes anziehen? Ich nehme an, du hast Sachen dabei und bleibst über Nacht?«

Cara schaute an ihrer Uniform herab. Nach Party sah sie wirklich nicht aus. Sie hätte zwar vorhin erst nach Hause fahren und sich umziehen können, aber da sie schon den ganzen letzten Abend mit der Clique verpasst hatte, wollte sie keine weitere Minute versäumen.

»Ja, ich auch«, sagte sie, zog ihre Jacke aus und hängte sie über die Rückenlehne eines Stuhls. Dann nahm sie ihr Glas entgegen. »Und ja, ich bleibe hier. Mamó kümmert sich um die Kinder. Mir ist schon genug entgangen.«

»Prima.« Seamus strahlte sie an. »Setz dich! Wir haben dich gestern Abend vermisst. Es gibt noch so viel zu erzählen.«

»Allerdings«, erwiderte Cara und entschied sich für den nächstbesten Sessel. Als sie sich darin niederließ und ein muffiger Geruch aufstieg, steckte sie einfach ihre Nase ins Glas und sog den angenehmen Duft des Weins ein.

»Wie geht’s deiner mamó denn?«, fragte Seamus. »Und den Kindern? Was machen meine Nichte und mein Neffe? Ich bin ein schrecklich schlechter Onkel. Es ist so toll, dass du mir immer Fotos und Updates geschickt hast, und ich hab auf ganzer Linie versagt.«

»Mach dir keine Gedanken. Uns geht’s allen gut. Wir leben unser Leben wie du auch. Mamó ist mein Fels in der Brandung. Sie ist jetzt achtundsiebzig und immer noch fit und gesund. Saoirse und Cathal haben sich großartig entwickelt. Du siehst sie ja bestimmt noch.«

»Ja, ich freu mich schon. Sie müssen inzwischen groß geworden sein.«

»Du wirst geschockt sein. Sie sind schon halb erwachsen.« Cara lächelte. »Und wie geht’s dir? Wie ist Hollywood so?«

»Es ist ein Traum, Cara. Mein Leben findet nur noch auf dem roten Teppich statt.« Seamus lachte, und seine Augen funkelten. »Nein, das nicht, aber es ist wirklich toll. Ich liebe das Drehbuchschreiben. Rate mal, wie viel mein letzter Film eingespielt hat?«

»Sag’s mir.«

»Hundertfünfzig Millionen Dollar! Kannst du dir das vorstellen?«

»Um ehrlich zu sein, nein.« Cara machte große Augen.

»Angeber!«, rief Ferdy.

»Neidhammel«, erwiderte Seamus grinsend.

»Soweit ich weiß, werden Drehbücher doch immer von einer ganzen Gruppe von Autoren geschrieben, oder?«, sagte Ferdy. »Dann ist es also gar nicht ›dein‹ Film.«

Seamus schüttelte den Kopf. »Was du meinst, sind Fernsehserien. Da sitzt ein ganzes Team von Leuten zusammen an einem Tisch. Aber meine Drehbücher schreibe ich ganz allein. Na ja, manchmal holen sie auch noch jemanden dazu, der mein Script ein bisschen aufpoliert. Wie’s aussieht, sind die Enden meiner Storys nicht so super. Aber neunzig Prozent sind trotzdem immer von mir.«

»Das ist echt so cool«, sagte Cara.

»Na, so cool auch wieder nicht«, widersprach Ferdy. »Wie jeder weiß, sitzen die Autoren in Hollywood am Ende der Nahrungskette.«

»Du bist ja bloß neidisch«, sagte Cara lächelnd. »Dabei lebt ihr in London bestimmt auch in Saus und Braus, oder?«

»In Saus und Braus? Na ja. Aber wir kommen klar.«

»Und was machst du so?«, fragte Cara.

»Ach, so dies und das.«

»Sehr aufschlussreich.«

»Ich bin gerade, nach einer ganzen Weile, mal wieder dabei, einen guten Deal klarzumachen. Kann also nicht klagen. Da geht’s zwar nicht um hundertfünfzig Millionen, aber schließlich können nicht alle so ein Glück haben wie Seamus, was?« Ferdy streckte Seamus die Zunge raus.

Seamus sah aus, als wolle er etwas sagen, verkniff es sich aber und wandte sich wieder Cara zu.

»Wie kommst du denn mit dem Inselleben klar? Sind die Leute nett zu dir?«, fragte er.

»Na ja …«, setzte sie an. Jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, um sich auszuheulen. Aber sie wusste nicht recht, was sie antworten sollte. Ferdy rettete sie, indem er sie unterbrach.

»Haben sie denn schon mit diesem Quatsch angefangen?«, fragte er und rutschte voller Erwartung nach vorn an die Sesselkante.

»Wer hat mit was angefangen?«

»Na, der Sache mit den Rothaarigen an Neujahr, dem Aberglauben?«

»Ich fass es nicht, dass du das noch weißt«, sagte Cara.

»Wie könnte ich das je vergessen? Es war immer mein Highlight des Jahres, wenn alle weggerannt sind, weil sie Angst vor dir hatten!«

»Freut mich für dich, dass du das lustig fandest.«

»Weißt du noch, wie wir dich und Cillian kurz vor Mitternacht in ein Zimmer gesperrt haben, damit er das ganze Pech anzieht und nicht wir?«, rief Ferdy lachend.

Seamus’ Lächeln verschwand.

»Herrgott, Ferdy, schalte dein Hirn ein«, zischte Sorcha aus der Küche.

»Ach herrje«, sagte Ferdy, als er seinen Fauxpas bemerkte. »Entschuldige! Tut mir wirklich leid.«

Cara senkte den Blick. Sie schwieg eine Weile und schaute dann zu ihm hin.

»Ja, das weiß ich noch. Dummerweise hat er’s wirklich geballt abgekriegt.«

Kapitel 4

»Und dann hab ich zu ihm gesagt: ›Sie werden sehen, dass das mein Platz ist, Mr. DiCaprio!‹«

»Das hast du nicht gesagt!« Sorcha hielt mit ihrem Löffel auf halbem Weg zum Mund inne.

»Red doch keinen Scheiß!«, sagte Ferdy, und Sorcha stieß ihn mit dem Ellenbogen an.

»Was willst du?«, giftete er sie an.

»Ich bitte dich, Ferdy. Es ist echt nicht nötig, hier so rumzupöbeln.« Sorcha sprach mit gesenkter Stimme, obwohl sie alle um den Tisch saßen und es ohnehin jeder hören konnte.

»Dein Tiramisu ist ein Gedicht, Sorcha. Ich brauche unbedingt das Rezept für den Pub«, sagte Daithí und kratzte mit dem Löffel die letzten Reste vom Teller.

»Oh, vielen Dank«, erwiderte sie, dankbar für die Ablenkung. »Bietest du jetzt auch Essen an?«

»Wir machen alles, was ein bisschen Kohle bringt.«

»Darum kommt montags jetzt immer eine Stripperin«, sagte Ferdy lachend.

»Ich glaube, dann würde vielen von meinen Gästen das Herz stehenbleiben.« Daithí musste lächeln, als er an die Alten dachte, die sich, komme, was wolle, sieben Tage die Woche bei ihm einen hinter die Binde kippten.

Seamus sprang auf, nahm die nächste Weinflasche von der Anrichte und goss allen nach.

»Vergiss dein eigenes Glas nicht«, sagte Cara, als sie sah, dass es leer war.

»Ach, ich vertrag irgendwie nichts mehr.«

»Nie und nimmer!«, rief Ferdy. »Nicht der trinkfeste Seamie! Was haben die Amis nur aus dir gemacht?«

»Genauer gesagt die Kalifornier. Da ist es nicht wie hier – da geht man joggen, nicht auf ein Bier.«

»Klingt trostlos, wenn ihr mich fragt«, sagte Ferdy und nahm einen kräftigen Schluck Wein.

»Und alle gehen zu den Anonymen Alkoholikern.«

»Du auch?«, fragte Sorcha mit großen Augen.

»Nur wegen der Kontakte, die man da knüpft!«, lachte Seamus.

»Ha!«, sagte Daithí.

Cara stand auf und legte vorsichtig noch ein Torfbrikett nach. Auf dem Rückweg zum Tisch blieb sie am Regal stehen, und ihr Blick verharrte auf einem Buch mit schwarzem Rücken. Beim Herausnehmen bemerkte sie Stockflecken auf dem Schnitt. Seamus gesellte sich zu ihr.

»Meinst du, du schreibst noch mal eins?« Cara schaute ihn an.

Er zuckte mit den Schultern.

»Keine Ahnung. Das war die Geschichte, die ich erzählen musste. Ich weiß nicht, ob ich noch eine in mir trage.«

Cara betrachtete das Buch und las stumm den Titel: Ich bin die Insel. Erinnerungen. Von Seamus Flaherty. Diese Erinnerungen basierten auf Seamus’ Tagebuch und waren ein Riesenerfolg gewesen, ein Volltreffer. Dass sie derart gut verkauft wurden, hatte jeden überrascht, einschließlich des Verlags, der damals hastig eine neue Auflage drucken ließ. Und noch eine. Und noch eine. Bis es einem so vorkam, als könnte es auf diesem Planeten keinen Haushalt mehr geben, in dem Seamus’ Buch nicht stand. Es erzählte davon, wie es gewesen war, auf einer kleinen Insel am Rand des Atlantiks aufzuwachsen, mit einem trinkenden Vater, einer Mutter, die für ihre Kinder kämpfte, und einem geliebten Bruder, der ums Leben kam. Cara schlug das Buch auf und las die Widmung. Für Cillian. Für alles. Dann blätterte sie, obwohl sie wusste, dass sie es lassen sollte, instinktiv zum Ende vor. Zu den Seiten, die von jener Silvesternacht vor zehn Jahren auf einem Fischtrawler handelten. Von ihnen beiden, den Brüdern Seamus und Cillian. Von einer Sturmbö und einer teuflischen Welle, davon, dass Cillian über Bord ging und im Meer verschwand.

Cillian, ihr Mann.

Aus ihrem Leben verschwand. Und aus dem der Kinder. Für immer. Cara hatte diese Erinnerungen gelesen. Seamus hatte Cillian in seiner feinfühligen Sprache wieder zum Leben erweckt. Aber es war zu hart gewesen. Denn in Wahrheit brachte ihn gar nichts zu ihr zurück. Nach der Lektüre hatte sie das Buch weit weg gelegt. Auch jetzt schlug sie es, ohne genauer hineinzusehen, wieder zu und stellte es ins Regal zurück.

»Ein tolles Buch. Auch in der englischen Fassung. Wahrscheinlich war’s gut, dass du es selbst aus dem Irischen übersetzt hast.«

»Danke. Und ja, ich glaube auch, dass das viel ausgemacht hat. Is Mise An tOileán wird immer die authentischere Version sein. Ich wünschte, die Leute könnten sie lesen. Aber wenn ich die veröffentlicht hätte, hätte sie nur sehr wenige Leser und Leserinnen gefunden.«

Sie setzten sich aufs Sofa, und Seamus lehnte sich bei Cara an.

»Tut mir leid, dass das Haus in diesem Zustand ist«, flüsterte er. »Ich hätte jemand herschicken sollen, der vorher klar Schiff macht.«

Seamus hatte nicht so leise gesprochen, dass niemand mithören konnte, und Ferdy schaltete sich ein. »An diese Bruchbude hättest du höchstens ein Streichholz halten können.«

»Ferdy!«, rief Sorcha. »Eine Bruchbude brauchst du das Haus ja nun nicht gleich zu nennen.«

Seamus schaute schulterzuckend zu den beiden hin. »Na ja, er hat ja recht.«

»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen«, sagte Cara. »So schlimm ist es doch gar nicht.«

Seamus ließ den Blick durch den Raum wandern und senkte erneut die Stimme. »Ja, aber die ganzen Sachen hier. Ich hätte einfach ein paar Tage eher kommen und irgendwas machen sollen. Nur damit es hier nicht so aussieht wie … wie hieß noch dieses Geisterschiff, das verlassen auf dem Meer trieb?«

»Die Mary Celeste?«

»Ja, genau, das meinte ich. Damit es hier nicht so gespenstisch aussieht. Ich weiß ja, wie es für mich war, hier reinzukommen und all den Kram zu sehen … haargenau wie damals. Dann wird es dir nicht viel anders ergehen.«

»Ja, es fühlt sich komisch an, das will ich gar nicht abstreiten. Aber du brauchst dich trotzdem nicht zu entschuldigen. Als ich heute Morgen vorbeischaute, um zu sehen, ob vielleicht einer von euch wach ist, musste ich mich richtig zwingen, die Einfahrt hochzugehen. Da kann ich dir schlecht vorwerfen, dass es dir ähnlich schwerfiel, hierher zurückzukommen.«

»Du warst heute Morgen hier?«

»Ja, gleich, als ich von der Fähre kam. Ich wär gestern Abend so gern dabei gewesen.«

»Dann warst du also schon hier drin?«

»Nein, nur draußen. Ich hab geklopft, aber es hat niemand aufgemacht. Nach dem Video von gestern Abend dachte ich mir schon, dass ihr alle verkatert seid und erst mal ausschlafen müsst. Ihr habt mich nicht gehört.«

»Ja, tut mir leid, ich hab nichts mitgekriegt. Wie unhöflich von uns.«

Seamus schaute zum Tisch.

»Hört mal, Leute. Cara war heute Morgen hier, aber keiner von uns ist wach geworden und hat sie reingelassen! Wir sind echt das Letzte.«

»Oh, nein! Tut mir leid, Cara!«, rief Sorcha.

»Mir auch, Cars«, sagte Ferdy.

Die beiden und Daithí standen vom Tisch auf und gesellten sich zu Cara und Seamus auf das Sofa. Cara schaute ihre Freunde lächelnd an.

»Hört auf, das ist kein Problem, echt nicht. Macht euch keine Gedanken. Ich hätte eh nicht lange bleiben können.«

Es klopfte an der Hintertür.