17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Croydon Harbour, ein verschlafener kleiner Ort an der Küste Labradors, 1968. Die Aufbruch- und Proteststimmung der Zeit ist nicht bis in diese abgelegene Gegend vorgedrungen, als ein freudig erwartetes Baby zur Welt kommt. Doch dieses Kind ist anders: nicht ganz Junge und auch nicht ganz Mädchen. Die Eltern – in erster Linie jedoch der Vater – entscheiden, es als Jungen aufwachsen zu lassen. Aber das männliche Rollenbild, verhaftet in alten Traditionen und bestimmt durch Jagen und Fischen, bleibt dem Jungen fremd. Und er sucht einen Weg, um zu sich selbst zu finden und selbstbestimmt leben zu können. Zur Seite steht ihm dabei eine gute Freundin der Eltern, die um sein Geheimnis weiß.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 540

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Zum Buch

Croydon Harbour, ein verschlafener kleiner Ort an der Küste Labradors, 1968. Die Aufbruch- und Proteststimmung der Zeit ist nicht bis in diese abgelegene Gegend vorgedrungen, als ein freudig erwartetes Baby zur Welt kommt. Doch dieses Kind ist anders: nicht ganz Junge und auch nicht ganz Mädchen. Die Eltern – in erster Linie jedoch der Vater – entscheiden, es als Jungen aufwachsen zu lassen. Aber das männliche Rollenbild, verhaftet in alten Traditionen und bestimmt durch Jagen und Fischen, bleibt dem Jungen fremd. Und er sucht einen Weg, um zu sich selbst zu finden und selbstbestimmt leben zu können. Zur Seite steht ihm dabei eine alte Freundin der Eltern, die um sein Geheimnis weiß.

Zur Autorin

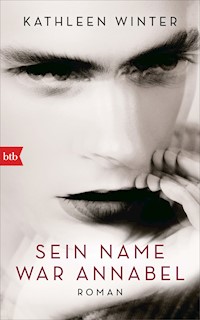

KATHLEENWINTER, in England geboren, aufgewachsen in Neufundland und Labrador, ist Schriftstellerin, Journalistin und Drehbuchautorin. Sie zählt zu den herausragenden literarischen Stimmen Kanadas. Ihr vielfach ausgezeichneter Debütroman »Sein Name war Annabel« war ein Nummer-1-Bestseller in Kanada und ein internationaler Erfolg. Kathleen Winter lebt heute in Montreal.

KATHLEEN WINTER

SEIN NAME WAR ANNABEL

ROMAN

Aus dem Englischen von Elke Link

Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel »Annabel« bei House of Anansi Press, Toronto. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Copyright © 2010 by Kathleen Winter Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Covergestaltung: semper smile, München Covermotiv: © Stocksy / Sergey Filimonov Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck Alle Rechte vorbehalten ISBN: 978-3-641-22369-4V001www.btb-verlag.dewww.facebook.com/btbverlag

Meiner Mutter und meinem Vater

Annabel, Annabel, where did you go? I’ve looked high and I’ve looked low.

I’ve looked low and I’ve looked high …

KAT GOLDMAN

Different though the sexes are, they inter-mix. In every human being a vacillation from one sex to the other takes place, and often it is only the clothes that keep the male or female likeness, while underneath the sex is the very opposite of what it is above.

VIRGINIA WOOLF

Prolog

»Papa!«

Der Blinde im Kanu träumt.

Aus welchem Grund sollte es ein weißes Karibu an den Beaver River hinunter verschlagen, wo die Waldherde lebt? Weshalb sollte es das gleißende Licht der arktischen Tundra verlassen, um diese Schatten zu jagen? Warum sollte ein Karibu seine Herde verlassen, um einsam und allein Tausende von Meilen zu laufen? Die Herde bedeutet Geborgenheit. Die Herde, die über Land zieht, ist ein Stoff, den man nicht zerschneiden oder zerreißen kann. Könnte man sie wie ein Falke oder eine Prachteiderente vom Himmel aus betrachten, sähe sie aus wie sanft schwebende Gaze über der Schneefläche, nicht stofflicher als eine Wolke. »Wir sind weich«, flüstert die Herde. »Wir haben keine Vorderzähne am Oberkiefer. Wir reißen kein Fleisch. Wir gefährden kein Leben. Wir sind die Sanftmut an sich. Wieso sollte sich eines von uns von der Herde trennen? Sich trennen, absondern, das sind harte Wörter. Nur wenn es sich verlaufen hätte, würde eines von uns zum Einzelgänger werden, statt weiter mit der Herde zu ziehen.«

Das Kanu treibt in einer gleichmäßigen Strömung in der tiefen Mitte des Flusses. Es ist von schwarzem, ruhigem Wasser umgeben, auf dem etwas Schaum schwimmt von der Gischt rundherum. Das weiße Karibu verharrt auf einem sonnendurchtränkten Fleck zwischen schwarzen Baumstämmen und starrt den Mann und das Mädchen in dem Boot an. Die weiße Flechte unter den Hufen des Karibus scheint aus demselben Stoff wie das Tier zu bestehen, dessen Umriss in dem Licht von oben und von unten kaum erkennbar ist. Es hätte auch ganz aus Licht gegossen, aus Licht gemacht worden sein können, als hätten Graham Montague und seine Tochter es sich lebendig geträumt.

»Papa?« Annabel steht im Boot auf. Das hatte man ihr schon verboten, bevor sie laufen konnte, aber sie tut es nun doch. Einen Augenblick verharrt das Kanu still, dann streckt das Mädchen die Arme in Richtung der Zaubergestalt, des Karibus, das nun, wie Annabel sieht, einen Mantel aus glitzerndem Reif um die Schultern und die prächtige Brust trägt. Da glitzern wirklich überall Eiskristalle in dem weißen Fell, und sie kann es nicht fassen, dass ihr Vater nicht nur blind ist, sondern auch noch schläft. Sie kann es nicht fassen, dass das Leben so ungerecht sein kann, dass einem Menschen ein solcher Anblick verwehrt bleibt, und streckt ihre langen Hände aus, die ihr Vater so gernhat, für deren Geschick und Fertigkeit er gearbeitet und auf die er gehofft hat, und da kentert das Kanu in der ruhigen, tiefen Mitte des Flusses. Es kippt einfach um, ganz schnell. Das Gewehr geht unter, die Vorräte treiben auf dem Wasser oder versinken, je nachdem, wie schwer sie sind oder wie dicht die Verpackung ist.

Graham Montague musste noch nie schwimmen, und er kann es auch nicht, genauso wenig wie Annabel, seine Tochter.

TEIL 1

1

Neue Welt

Wayne Blake wurde Anfang März geboren, als der Frühling die ersten Anzeichen für das Aufbrechen des Eises schickte – eine sehr wichtige Zeit im Leben der Bewohner Labradors, die sich von der Entenjagd ernährten. Und wie 1968 in dieser Gegend üblich, waren diejenigen Frauen bei der Geburt dabei, mit denen seine Mutter näher bekannt war, seit sie geheiratet hatte: Joan Martin, Eliza Goudie und Thomasina Baikie. Frauen, die das Eisfischen beherrschten, die Mokassins aus Karibuleder nähen und Holz so zu einem Stapel schlichten konnten, dass er in all den Monaten, in denen ihre Männer beim Fallenstellen waren, nicht umfiel. Frauen, die bei jeder normalen Geburt genau wussten, was zu tun war.

Im Dorf Croydon Harbour an der Südostküste Labradors ist die Erde – wie in ganz Labrador – magnetisch. Man spürt ihre Energie, ein Pulsieren, mit dem das Land Licht trinkt und Vibrationen ausschickt. Manchmal sieht man mit bloßem Auge Lichtstreifen von der Erde aufsteigen. Nicht jeder Reisende hat einen Sinn dafür, aber wer dieses Phänomen sehen möchte, findet es sonst nur in der Wüste und auf Hochplateaus. Ein Reisender aus New York kann es spüren. Forscher, Lehrer, Menschen, die guten, heißen Kaffee und eng bedruckte Zeitungen kennen, aber etwas Elementareres wollen, einen Schuss neue Welt in ihrem Blut. Echte neue Welt, nicht nur einen Mythos, der Schnellstraßen und noch mehr Schnellstraßen gebracht hat und die flachen, radioaktiven Gebäude, die an diesen Schnellstraßen Pfannkuchen und Hamburger und Benzin anbieten. Ein Labrador-Reisender spürt die magnetische Kraft, oder er spürt sie nicht. In dem Menschen, der sie fühlt, muss eine Frage stecken. Der Besucher muss ein offener Schaltkreis sein, er muss für die Energie, die das Land ausstrahlt, empfänglich sein, und das ist nicht jeder Mensch. Genauso verhält es sich mit denjenigen, die in Labrador geboren sind. Manche wissen von Geburt an, dass ihr Land einen Atemapparat hat, der aus Fels und Berg und Wasser und der unterirdischen Gravitation Kraft zieht und im Gegenzug Energie ausatmet. Andere wiederum wissen das nicht.

Wayne kam im Hause seiner Eltern Treadway und Jacinta Blake zur Welt, im Badewasser. Treadway gehörte zu Labrador, Jacinta nicht. Treadway hatte die Fallen seines Vaters übernommen und wurde magnetisch von den Felsen angezogen, während Jacinta als Achtzehnjährige aus St. John’s gekommen war, um in der kleinen Schule von Croydon Harbour zu unterrichten. Bevor sie Treadway kennenlernte, hielt sie das lediglich für ein Abenteuer und hatte vor, in einer Schule in St. John’s zu unterrichten, nachdem sie drei, vier Jahre Erfahrung gesammelt hatte.

»Ich würde jeden Tag Brot mit Marmelade zu Mittag essen«, sagte Joan Martin zu Eliza und Thomasina, als Jacinta in der Badewanne gerade die heftigsten Wehen durchmachte. In Croydon Harbour sprach jede Frau irgendwann einmal davon, wie schön ein Leben ohne Mann sein könnte. Besonders gerne gaben sich die Frauen diesem Traum hin, wenn ihre Männer schon zu lange zu Hause und nicht unterwegs beim Fallenstellen waren. »Ich bräuchte gar nichts zum Abendessen, höchstens ein, zwei harte Eier, und abends würde ich immer im Bett eine Zeitschrift lesen.«

»Ich würde die ganze Woche dasselbe anziehen«, sagte Eliza. »Meine blaue Wollhose und das graue Hemd, und das Nachthemd würde ich einfach darunterstopfen. Von September bis Juni würde ich das Nachthemd überhaupt nicht ausziehen. Und statt unserer Hunde würde ich mir eine Katze zulegen, und ich würde auf ein Klavier sparen.«

Die Frauen wünschten sich ihre Männer nicht weg, weil sie eine Abneigung gegen sie empfanden – doch in den unerträglichen Wintermonaten drehte sich alles nur ums Holzholen und darum, auch noch das letzte bisschen Knochenmark zusammenzukratzen und sich nach der Vertrautheit zu sehnen, die da sein würde, wenn ihre Männer endlich nach Hause kämen, obwohl sie doch die ganze Zeit über wussten, dass diese Vertrautheit nur in ihrer Einbildung existierte. Dann kamen die kurzen, heftigen Sommer, wenn Waldweidenröschen, Schlauchpflanzen und Sonnentau aufplatzten und mit einem Puff einen verführerischen, duftenden Hauch in die Luft entließen, der bedeutete, dass nun das Leben beginnen könnte. Doch es begann nicht. Manche der Pflanzen waren fleischfressend. Dieser Moment des Sommers enthielt Begierde und Erfüllung und Tod, in einem einzigen gierigen Schluck zusammengefasst, aber die Frauen ließen sich nicht darauf ein. Sie warteten auf den Augenblick, in dem sich der Sommer um sie herum ausdehnte, sich so weit ausdehnte, dass er das Leben der Frauen ganz umfing, doch dazu kam es nie.

Wenn Jacinta nicht gerade vor Schmerzen stöhnte, weil das hinausdrängende Baby ihr die Hüftknochen sprengte, gab auch sie sich diesem Traum hin. »Ich würde wahrscheinlich gar nicht hierbleiben«, erklärte sie ihren Freundinnen, als sie den brühend heißen Kaffee aus der kleinen Emailkanne einschenkte, mit ihrem Bauch, der unter der blauen Schürze mit den kleinen weißen Blümchen dick war wie ein junger Seehund. »Ich würde in die Monkstown Road zurückziehen, und wenn ich keine Stelle als Lehrerin bekäme, würde ich einfach wieder in der Duckworth Laundry anfangen und Bettzeug und Tischdecken für das Hotel Newfoundland waschen.«

Thomasina war die einzige Frau, die sich nicht an diesen Fantasien beteiligte. Sie war ohne Vater aufgewachsen und brachte ihrem Mann Graham Montague großen Respekt entgegen. Es war für sie immer noch unbegreiflich, dass er einfach alles reparieren konnte, dass er dafür sorgte, dass es stets warm im Haus war, dass er als letzter von allen Männern zu seinen Fallen aufbrach und als erster nach Hause zurückkehrte, dass er blind war, sie brauchte und dass er ihr Annabel geschenkt hatte, eine rothaarige Tochter, die Thomasina ihren Wonnenschein nannte. Sie half ihrem Vater, das Kanu zu steuern, jetzt, da sie elf Jahre alt war und so besonnen und vernünftig wie Thomasina. Wie alle Jäger von Croydon Harbour war Graham gerade in seinem weißen Kanu auf dem Fluss unterwegs, und Annabel begleitete ihn. Sie saß im Bug und sagte ihm, wo er hinsteuern sollte, obwohl er schon vorher genau wusste, wie er das Paddel bewegen musste. Vor Annabels Geburt war er nach Gehör auf dem Fluss gefahren. Er nahm jeden Stein, jede Eisscholle und jede Stromschnelle wahr. Im Kanu erzählte er ihr Geschichten. Am liebsten mochte sie die wahre Geschichte von dem weißen Karibu, das sich der Waldherde angeschlossen hatte und dem ihr Vater nur ein einziges Mal begegnet war, als Junge, vor dem Unfall, bei dem er erblindet war. Bei jeder Fahrt hielt Annabel Ausschau nach dem weißen Karibu. Als Thomasina ihr erklären wollte, dass es womöglich gar nicht mehr am Leben war oder sich wieder seiner arktischen Herde angeschlossen hatte, wandte ihr Mann sich zu ihr um und bat sie still, ihre Tochter nicht am Träumen zu hindern.

Als der Kopf des Babys zum Vorschein kam, strahlte Jacintas Badezimmer im Licht des Schnees. Die Scheidenmuscheln auf der Fensterbank glänzten weiß, genau wie die Fliesen, das Porzellan, die Blusen der Frauen, ihre Haut, und auch durch die Stores pulsierte es weiß, so dass sich alle Farbe in dem weißen Raum in den Haaren und dem Gesicht des Babys sammelte: goldbraun das Haar, rot das Gesicht, schwarz die kleinen Wimpern und ein roter Mund.

Hinter Jacintas Geburtszimmer lag die Küche, die in der Wärme des Holzfeuers knisterte und knackte. Treadway gab Karibufleischklöße in brutzelndes Schweinefett, überbrühte einen Teebeutel mit kochendem Wasser und schnitt sich eine fünf Zentimeter dicke Scheibe vom Preiselbeerbrot ab. Er hatte nicht die geringste Absicht, während der Geburt Zeit im Haus zu verschwenden – er war hier, um zu Abend zu essen, und in einer Stunde wollte er mit seinem weißen Kanu wieder auf dem Beaver River unterwegs sein. Die Mütze, die er dabei trug, war weiß, ebenso die Jacke aus Seehundfell, die Leinenhose und die Stiefel. So gingen in Labrador die Männer seit Generationen im Frühjahr zum Jagen.

Eine Ente konnte das Kanu eines weißen Jägers nicht von einer Eisscholle unterscheiden. Das Kanu, in dem der Jäger zurückgelehnt saß, glitt gefährlich durch das schwarze Wasser und wurde lautlos langsamer, sobald es sich dem Schwarm näherte, egal, ob die Tiere hoch am Himmel flogen oder ihre dicken Bäuche auf der Wasseroberfläche treiben ließen. Treadway lebte für das Weiß und für die Stille. Er konnte zwar nicht mit den Ohren sehen wie Graham Montague, aber wenn er sich von jeglicher Ablenkung befreite, vernahm er das Tröpfeln der Frühjahrsschmelze im Landesinneren. Er musste nur am Labrador-Tee, dem Porst, mit seinen ledrigen Blättern und den orangefarbenen pelzigen Unterseiten riechen, und schon spürte er die medizinische Wirkung der Pflanze. Als Jäger wusste er, was zu tun war, wenn er die zahlreichen Flugbahnen der Enten beobachtete. Ihre Sinkflüge und Kurven, die feinen Unterschiede zwischen Beschleunigung und Verzögerung verrieten ihm genau, wann er das Gewehr anlegen und wann er es wegstecken sollte. Ihre Zeichen standen hell wie der Tag am Himmel geschrieben, und Treadway konnte gut nachvollziehen, wie es dem blinden Graham Montague gelang, Enten mit sicherem Schuss zu treffen. Ihm selbst war die mathematische Beziehung zwischen der Position der Enten und dem hohlen Schlag ihrer Flügel aufgefallen; bei jeder Richtungsänderung gab es ein anderes Geräusch, und ihre Rufe durchbrachen die Stille des Landes. Die Bewegungen der Enten waren die Kalligrafie des weißen Jägers.

An den jungen Leuten heutzutage gingen solche Botschaften vorbei, aber Treadway nahm sämtliche Feinheiten wahr. Für jede Bewegung der Enten gab es ein Wort, und Treadway hatte diese Wörter von seinem Vater gelernt. Wer fünf Jahre jünger war als er, kannte nur die Hälfte der Wörter, doch Treadway beherrschte das ganze Vokabular, nicht nur sprachlich, sondern mit dem ganzen Körper. So lebte er, vom Flattern und Rufen der Wildvögel über Wasser und über Land und von den Fährten und Spuren von Zweigen im Schnee entlang seiner Fallen. Der Teil von ihm, der diese Sprachen verstand, verabscheute jegliche Zeit, die im Inneren von Häusern verbracht wurde. Uhren tickten, auf den Möbeln lagen Zierdeckchen, und die stehende Luft drang ihm in die Poren und erstickte ihn. Das war keine Luft dort, sondern eine erstickende Gaze voll mit Staubpartikeln, und immer war es zu warm. Wenn die Frauen, die vom Leben ohne ihre Männer träumten, wüssten, wie er empfand, würden sie sich das Leben allein nicht so fröhlich ausmalen. Treadway erzählte den anderen Männern nichts davon, wenn sie lachend bei frischem Brot und Kaffee zusammensaßen, dennoch träumte er insgeheim davon. Er träumte davon, sein Leben von vorne zu beginnen, zu leben wie sein Großonkel Gaetan Joseph, der nicht geheiratet hatte, sondern eine kleine Hütte hundert Meilen draußen bei den Fallen besaß, ausgestattet mit Dauerbrot, Mehl, Splittererbsen, Tee, einem Tisch aus einem Fichtenstamm mit zweihundert Ringen, einer Liege aus Robbenfell und einem Blechofen. Treadway hätte gelesen und nachgedacht, Tiere mit den Fallen gefangen, die Pelze getrocknet und Studien betrieben. Gaetan Joseph hatte sich mit Plutarch und Aristoteles und Pascals Pensées beschäftigt. Treadway bewahrte ein paar von Gaetans alten Büchern in seiner eigenen Trapperhütte auf, und er besaß auch noch andere, die er bis spät in die Nacht hinein las, wenn er mit der Einsamkeit draußen bei seinen Fallen gesegnet war. Das machten viele Trapper so. Sie brachen von zu Hause auf, sie stellten Fallen, sie dachten nach und betrieben Studien. Treadway war einer von ihnen, ein Mann, der sich nicht nur mit Wörtern beschäftigte, sondern auch mit den Pfaden der Geschöpfe der Wildnis, dem Pulsieren des Polarlichts, den Bahnen der Sterne. Doch wie man Frauen studierte, das wusste er nicht, und er verstand auch nichts von den Banden des Familienlebens oder wie man im Hause irgendeine Art von wahrem Glück fand. Es gab Zeiten, da wünschte er sich, er hätte sich nie von Jacintas hübschen Nachthemden verführen lassen, die aus so luftigen, dünnen Schleifen und Tüll bestanden, dass sie nicht einmal stark genug gewesen wären, um damit den allerkleinsten Süßwasserlachs zu fangen. In seiner Welt dort draußen ähnelte diesen Hemdchen am ehesten der glimmernde Lichtschleier, der die Plejaden umgab. Treadway hatte auch eine Bibel in seiner Trapperbibliothek. Wenn er die Verse »Kannst du die Bande der sieben Sterne zusammenbinden oder das Band des Orion auflösen?« las, dachte er daran, wie liebreizend seine Frau war. Wenn er schon monatelang von ihr getrennt war und auf seiner harten Liege diese Verse las, brachten sie ihm stets wieder ihren Liebreiz in Erinnerung. Aber hatte er ihr das je gesagt? Nein.

Wenn Treadway, erholt von all der Einsamkeit, von seinen Fallen nach Hause zurückkehrte, liebte er seine Frau, denn das hatte er versprochen. Aber die Wildnis rief ihn aus ihrer Mitte, und diese Mitte liebte er mehr als jedes Versprechen. Diese wilde Mitte war ein Geisteszustand, aber es gab auch eine geografische Entsprechung für sie. Es war ein namenloser See. Kanadische Kartografen hatten dem See einen Namen gegeben, aber die Menschen, die im Landesinneren von Labrador lebten, nannten ihn anders, dieser Name bleibt allerdings geheim. Von einem Strudel in der Mitte dieses Sees aus fließt das Flusswasser in zwei Richtungen. Es fließt nach Südosten hinunter zum Beaver River, durch die Hamilton Bay und an Croydon Harbour vorbei in den Nordatlantik. Eine zweite Strömung fließt von der Mitte aus nach Nordwesten, zur Ungava Bay. Dieser Wirbel in der Mitte war die Wiege der Jahreszeiten, des Stints, der Karibuherden und jenes tiefen Wissens, das ein Mensch, der ein häusliches Leben führte, nicht erlangen konnte. Treadway verließ diesen Ort, wenn das Fallenstellen beendet war, und kehrte pflichtbewusst in sein Haus zurück, das er mit Freuden gebaut hatte, als er zwanzig war. Doch für ihn gehörte dieses Haus seiner Frau, während ihm der Ort gehörte, wo das Wasser die Richtung änderte, und es würde auch jedem Sohn gehören, den er bekommen sollte.

Und nun glänzte der Kopf von seinem und Jacintas erstem Kind wunderschön in dem weißen Badezimmer, ohne dass er es sah, und auch die Schultern, der Bauch mit der Nabelschnur, der Penis, die Schenkel, die Knie und die Zehen. Thomasina holte dem Baby mit dem kleinen Finger einen Schleimpfropf aus dem Mund, fuhr ihm mit ihrer großen Hand über Gesicht, Bauch und Po, als würde sie einen warmen Brotlaib mit Butter einschmieren, und reichte das Baby der Mutter. Doch als sich das Baby an Jacintas Brust ansaugte, da erhaschte Thomasina einen Blick auf etwas Zartes, wie eine Blume. Ein Hoden hatte sich nicht gesenkt, aber da war noch etwas anderes. Sie wartete den unendlichen Augenblick, den Frauen warten, wenn etwas Entsetzliches sie erfasst. Es ist dieser eine Augenblick, den Männer nicht zögern, ein Augenblick, der eine Tür zum Leben oder zum Tod öffnet. Frauen schauen durch diese Öffnung, weil sich dahinter etwas Lebendiges verbergen könnte. Als Thomasina nun durch die Öffnung blickte, begriff sie, dass jederzeit etwas schiefgehen kann, nicht nur mit dem Kind, das man gerade vor sich hat, dem Kind einer anderen Frau, sondern auch mit dem eigenen Kind, jederzeit, sosehr man es auch liebt.

Thomasina beugte sich wie eine Hebamme über Jacinta und das Baby, ein treusorgender Bogen, und wickelte eine Decke um das Kind, eine Baumwolldecke, die schon oft gewaschen worden war. Sie hielt nichts davon, etwas Neues oder Synthetisches an die Haut eines Neugeborenen zu lassen. Während sie die Decke richtete, bewegte sie rasch den einen kleinen Hoden und sah, dass das Baby auch Schamlippen und eine Vagina hatte. Sie ließ das auf sich wirken, während Treadway in einem anderen Zimmer seinen Teebeutel in den Müll warf, dem Hund die Brotrinde fütterte, die Eingangstür zuzog und schließlich zu seiner allerletzten perfekten Entenjagd aufbrach, und sie ließ Treadway ziehen. Thomasina bat Eliza und Joan, die vorgewärmten Handtücher für Jacinta zu holen. Sie selbst reichte Jacinta die dicke Binde für die Nachgeburtsblutung und half ihr in den Frotteemantel, den Jacinta die nächsten Tage über tragen würde.

Dann sagte sie: »Ich werde jetzt die anderen bitten zu gehen, wenn du nichts dagegen hast. Wir haben etwas zu besprechen.«

2

Beaver River

Wäre Wayne nicht im Jahr 1968 an einem Ort geboren worden, wo sich ein weißgrüner Flor aus Rentierflechte ausbreitet, Rauch von den Häusern aufsteigt und wo sich goldener Sand an so abgelegenen Stellen findet, dass sich dort keine Menschenmengen versammeln – der Sand liegt an einem einsamen Stück Strand unter den Polarlichtern –, dann wäre vielleicht alles anders gekommen. Treadway war kein unfreundlicher Mensch. Unter den Nachbarn hieß es, er würde jederzeit sein letztes Hemd geben – und wäre dieses Hemd nicht schweißnass vom Holzholen, vom Abziehen der Bälge und vom Bohren der Eislöcher, hätte er es vielleicht wirklich getan. Er war sehr großmütig, wenn er den Eindruck hatte, jemand sei praktisch weniger begabt als er selbst, und das galt für viele Menschen. Er half anderen beim Holzhacken, beim Häuserbauen, beim Anbohren des Eises an der richtigen Stelle, aber nicht, um mit seinen Fähigkeiten zu protzen, sondern um dem anderen Zeit zu sparen. Er tat dies aus reiner Hilfsbereitschaft und ein bisschen auch aus Freundlichkeit. Wahre Freundlichkeit allerdings bewahrte er für seine Hunde auf. Einmal hatte er auf der Jagd versehentlich seinen alten English Setter durch einen Schuss am Auge verletzt. Es war ein wohlgesitteter Hund, der Treadway mit zärtlich zitterndem Maul das erlegte Federvieh trug. Treadway hatte die Jagd abgebrochen, auch wenn das bedeutete, dass er sie mit einem erheblichen Zusatzaufwand an Proviant und Zeit später wieder aufnehmen musste, um für den Winter genügend Enten vorrätig zu haben. Er fuhr den Hund hundert Meilen weit auf dem Schlitten und zahlte Hans Nilsson, dem Tierarzt, hundert Dollar dafür, dass er mitten in der Nacht aufstand und die Wunde versorgte. Als Hans ihm erklärte, der Hund würde das Auge verlieren, weinte Treadway, weil er daran schuld war, und nahm nichts mehr zu sich, bis auch der Hund wieder essen konnte, nicht einmal Jacintas gebratene Fleischklöße mit Würfeln von reinem weißen Schweinespeck und Wacholderbeeren darin. Er glaubte, das Sehvermögen sei etwas, das der Hund liebte, schätzte und sogar genoss, und es traf ihn tief, dass der Hund nun wegen ihm nicht mehr die Gabe ausüben konnte, für die Vorstehhunde geboren sind. Seine Vorfahren hatten nie einen Hund einfach nur als Haustier gehalten, aber Treadway behielt den Hund, bis er alt war, obwohl er nicht mehr jagen konnte. Erst als das Tier so sehr unter Arthritis litt, dass es nur noch unter Schmerzen laufen konnte, gab Treadway die Einwilligung, es einschläfern zu lassen. An diesem Tag ging er zum Fluss und starrte mehr als eine Stunde aufs Wasser. Er dachte nicht nur darüber nach, auf welche Weise er seinem Hund unrecht getan hatte, sondern auch, wie er ganz allgemein ein besserer Mensch werden konnte, wenn er genauer auf alle Einzelheiten achtete und nichts durchgehen ließ, das nicht in Ordnung war.

Nachdem er diesen Hund verloren hatte, holte Treadway weiterhin Holz, zog Bälge ab, schwitzte, und auf seine eigene Weise liebte er auch. Er liebte Jacinta, weil sie anständig und nett zu ihm war; er wollte ihr auf gar keinen Fall wehtun. Wenn er während der Saison zu Hause war, spielte er Spiele mit ihr, Spiele, die sie gerne mochte, Cribbage zum Beispiel, das hatte sie ihm kurz nach der Hochzeit beigebracht. Er hatte sich dazu zwingen müssen, sich zwingen müssen, sich nicht gleichzeitig im Geiste damit zu beschäftigen, wie er die Schienen seines Schlittens schleifen oder die Bügel seiner Fallen mit Seehundöl schmieren sollte, aber er riss sich von diesen Dingen los, so dass sie nicht das Gefühl hatte, er sei mit den Gedanken weit weg, wenn er mit ihr zusammen war. Er empfand eine Zärtlichkeit für sie, die zu einem Teil aus Mitleid bestand, weil sie immer im Haus wohnen und ein ruhiges Leben führen musste, das nichts mit alldem zu tun hatte, was groß und wild war, und er verstand nicht, wie ihr das gefallen konnte. Beim Kartenspielen und wenn sie vertraut im Lampenschein am Tisch saßen, war ihm klar, dass ihr etwas fehlte, aber was es war, das wusste er nicht. Er wusste nicht, dass es die Stadt war, aus der sie kam, Regen auf den Schindeldächern der Läden in der Water Street in dieser Stadt; ein Mann, der Gedichte und philosophische Texte las und sie nicht von ihr fernhielt, der das Buch hier auf den Tisch legte, neben das Brot und die Reste von gebratenem Entenbein und dem Wein, und der mit ihr darüber redete.

Mehrere Tage nach der Geburt hatte man Treadway immer noch nicht die Wahrheit über sein Kind gesagt, denn es gibt Geheimnisse, die vor der Welt der Ehemänner bewahrt werden. Jacinta untersuchte ihr Baby sanft mit den Fingerspitzen, wenn Treadway nicht im Zimmer war. Und wenn er da war oder Nachbarinnen, die Moltebeertörtchen, Preiselbeerkuchen und heißes Karibustew unter einer dicken Teigdecke mit kleinen Einstichen, aus denen die Sauce blubberte, vorbeibrachten, dann betrachtete sie ihr Kind mit höchster Konzentration, und nichts konnte diesen Blick stören. Die Nachbarinnen liefen um sie herum und schwatzten, und es kam ihr vor, als wäre sie unter Wasser und die anderen nicht. Das wirkte nicht allzu anders, als es normalerweise mit einer frischgebackenen Mutter und ihrem Kind war. Niemand erwartete von ihr, dass sie sich an irgendeiner Plauderei beteiligte.

Das Reden übernahm Thomasina. Thomasina, die es durch geschickte Ablenkungen geschafft hatte, unausgesprochen zu lassen, was sonst zuallererst über jedes Neugeborene gesagt wird. Treadway fand, sie war die Vernünftigste unter den Freundinnen seiner Frau.

»Eliza Goudie«, hatte er einmal zu Jacinta gesagt, »die gibt viel zu viel Geld für weiße Sandalen und für diese Kleider aus dem Katalog aus, die überall Blasen haben.«

»Seersucker.«

»Und weiße Sandalen. Das ist unpraktisch in diesem Klima.« Und er konnte es nicht im Mindesten nachvollziehen, dass Joan Martin ihrem Mann verboten hatte, Holz direkt beim Haus zu schlichten, damit sie irgendeine ganz besondere Tulpe pflanzen konnte, die sonst nur in einem botanischen Garten wuchs.

»Fosteriana«, sagte Jacinta. »Das sind Fosteriana-Tulpen.«

Es zeugte von Thomasinas Geschick, dass sie es schaffte, acht Tage bei Treadway im Haus zu wohnen, ohne dass er protestierte. Das war nicht einmal Jacintas Mutter gelungen, als sie noch am Leben war. Treadway erteilte niemandem Hausverbot, aber es gelang ihm, jeden Besuch, der zu lange blieb, so kalt und feindselig zu behandeln, dass niemand, nicht einmal der abgebrühteste Gast, das aushielt. Er mochte es nicht, wenn ihn Fremde bei seinem alltäglichen Tun beobachteten, auch wenn an seinen Gewohnheiten beileibe nichts Ungewöhnliches war. Er bewohnte einfach gerne sein Haus, wenn er es schon bewohnen musste, und ging darin seiner ganz normalen Wege, ohne dass ihn jemand ansah oder ansprach, außer seiner eigenen Frau, der es seinem Dafürhalten nach nichts ausmachte, wenn er die Tatsache ignorierte, dass sie da war.

»Wenn ich nichts zu ihm sagen würde«, vertraute Jacinta manchmal Joan und Eliza an, »dann könnte bestimmt ein Jahr vergehen, ohne dass er mit jemandem spricht außer mit seinen Hunden.« Sie sagte das, obwohl sie sich illoyal vorkam, wenn sie in das spöttische Gerede der Frauen über Ehemänner im Allgemeinen einfiel. Und weil sie solche Dinge über ihn wussten, begegneten Joan und Eliza Treadway mit leichtem Amüsement, und das spürte er. Deshalb konnte er sie nicht im Haus ertragen, und sie kamen fast nie vorbei, wenn er zu Hause war. Aber weil Thomasina ernster war als die anderen und sie nichts für sich selbst, sondern alles nur für Jacinta und das Baby tat, durfte Thomasina die acht Tage bleiben, ohne dass Treadway es missbilligte, auch wenn es bedeutete, dass er lediglich die halbe Stunde vor dem Schlafengehen mit seiner Frau allein war.

»Alles in Ordnung?«, fragte er Jacinta am achten Tag, während er ihr mit seiner mächtigen, beruhigenden Pranke den Bauch wärmte, die Wärme drang durch die Haut, in die Unterhautfettschicht, die Gebärmutter und die Eileiter und die Eierstöcke und schließlich bis ins Kreuz. Ihren Freundinnen erzählte sie nichts von dieser ruhigen Hitze oder von ihrem tiefen Vertrauen in seine Fähigkeit, ein geborgenes Heim zu schaffen. Bei Eliza zu Hause gab es viele Unsicherheiten. Ihr Mann trank, und sie verliebte sich andauernd in irgendjemanden – dieses Jahr war es der neue Erdkundelehrer ihrer Kinder, ein Mann, der zehn Jahre jünger war als Eliza. Er kam aus Vermont und lebte beim örtlichen Wildhüter in einer Kellerwohnung. Elizas Schwärmereien waren stets einseitig, aber sie befeuerten sie auf eine Art und Weise, wie es das wahre Leben nicht tat. Die Folge war, dass man das Gefühl hatte, sie wohne gar nicht in ihrem eigenen Haus, und ihre Kinder und ihr Mann liefen verloren darin herum. Joan war weniger empfänglich für Schwärmereien, doch das galt nicht für ihren Ehemann. Ganz Croydon Harbour wusste, dass er im Landesinneren eine Innu-Frau mit drei Töchtern und einem Sohn hatte, während Joan kinderlos war.

»Alles ist perfekt.« Jacinta log Treadway nie an. Jeden Morgen aß er zum Frühstück Porridge mit Salz. Seine Unterwäsche bestand aus Mutterwolle. Wenn sie sich liebten, kam sie jedes Mal zum Höhepunkt, und er wusste, wann es so weit war. Wenn sie todmüde war, strich er ihr über Stirn und Haare, bis sie einschlief. Wenn er etwas machte, worüber sie sich ärgerte, zum Beispiel alte Socken auf der Bettdecke liegen lassen, dann bat sie ihn, das nicht mehr zu tun, und das machte ihm nichts aus. Sie stimmte ihm zu, als es um Elizas unpraktische Sandalen ging, aber nicht, was die Fosteriana-Tulpen betraf. »Harold Martin tut es nicht weh«, sagte sie, »wenn er sein Holz unten am Zaun spaltet und aufschlichtet, damit sie eine Freude hat«, und Treadway widersprach ihr nicht und empfand es auch nicht als Beleidigung von Ehemännern.

Doch was ihr eigenes neugeborenes Baby anging, log Jacinta.

In den Nachrichten war von siamesischen Zwillingen berichtet worden, die am Schädel zusammengewachsen waren. Ärzte auf der ganzen Welt waren verzweifelt gewesen, und die Mutter – Jacinta hatte sie im Fernsehen gesehen – hatte diese Kinder geliebt und erbittert beschlossen, es mache nichts aus, dass sie zusammengewachsen waren. Sie wollte sie beide großziehen, wie sie waren. Jacinta hatte kein Mitleid für sie empfunden. Mitleid empfand sie wohlweislich nie. Das hatte sie gelernt. Für jemanden Mitleid zu empfinden bot keinerlei Hilfe. Die Leute mussten sehen, wie sie mit allem zurechtkamen. Bei sich dachte sie, die Frau würde eines Tages vernünftig werden und die Kinder sterben lassen.

Aber als Mutter, als Mutter kann man damit umgehen. Eine Mutter kann mit Albinohaaren umgehen. Als Mutter, nicht als jemand, der diese Mutter beobachtet, kann man mit komischen Augenfarben umgehen. Man kann auch mit einer fehlenden Hand und mit dem Down-Syndrom und einem offenen Rücken und mit einem Wasserkopf umgehen. Man würde mit Flügeln umgehen können, mit einer Lunge außerhalb des Körpers, einer fehlenden Zunge. So verhielt es sich für Jacinta mit dem Penis und dem einen kleinen Hoden und den Schamlippen und der Scheide. Klein Wayne schlief in seiner Wiege unter dem grünen Quilt und der weißen Decke. Der schwarze Rest der Nabelschnur stand hervor. Jacinta säuberte ihn mit einem alkoholgetränkten Tupfer und wartete darauf, dass er abfiel. Sie spielte mit Waynes kleinen roten Füßchen und fühlte sich ihm ganz nahe, wenn er sich ihre Brust in den Mund stopfte und daran sog, den Blick dabei ganz, ganz langsam über ihr Schlüsselbein hob, über die Decke, dann Thomasina oder den Ofen oder die Katze anblickte, dann wieder Jacintas Schlüsselbein und ihn dann weiter nach oben wandern ließ, bis er ihre Augen fand und dort verharrte. Das war wie Fliegen, Fliegen durch das Nordlicht oder einen Nachthimmel von Chagall, mit einer kleinen weißen Ziege als Segensbringer. Zwischen Jacinta und diesem Baby war alles nur ein Segen, und manchmal vergaß sie völlig, was an dem Baby war, das sie vor ihrem Mann verbarg.

Zu Treadway sagte sie: »Es ist alles in Ordnung«, und sie glaubte daran, dass es wahr werden würde.

»Ich brauche bloß ein bisschen mehr Zeit«, hatte sie zuvor zu Thomasina gesagt, »dann klärt sich alles auf. Es kommt von selbst ins Lot. Dem Baby wird es gut gehen, aber wie genau, das müssen wir erst noch herausfinden.«

Treadway bohrte nach. »Das Baby ist gesund?« Jacinta wusste, dass er nie einfach so daherredete, und das tat er auch jetzt nicht. Er bat sie um eine ehrliche Antwort. Aber wie lautete die ehrlichste Antwort?

»Ja.« Sie wollte das ganz normal sagen, brachte aber nur ein Flüstern hervor. Ihre eigentliche Stimme war kräftig, sie klang nach Einfachheit und Klarheit, wie Regen. Treadway liebte diese Stimme, ohne ihr das je gesagt zu haben, aber diese Stimme wohnte nicht in diesem Flüstern. Am liebsten hätte sie die Zeit zurückgedreht und noch einmal ja gesagt. Von Treadways Hand strahlte immer noch Wärme tief in ihren Bauch hinein.

»Er ist groß geraten«, sagte Treadway, und die Hitze endete plötzlich.

Jacinta hätte am liebsten protestiert: »Warum sagst du er? Wartest du darauf, dass ich beichte?« Aber sie tat es nicht. Sie sagte ja, diesmal lauter als normal, denn sie wollte sich nicht noch einmal durch ein Flüstern verraten. Ihr Ja tönte in dem stillen Zimmer wie ein Schrei. In ihrem Schlafzimmer war es immer still. Treadway wollte einen Ort der Rast, einen ruhigen Schlaf mit einer weißen Bettdecke ohne Radiomusik und Nippes, und ihr ging es genauso. Sie lag da und wartete darauf, dass ihr seine Hand wieder den Bauch wärmte, aber vergeblich. Hatte er die Hand absichtlich weggenommen? Treadway war ein Mann, dessen Wärme sie immer erhitzt hatte, außer es stand ein Streit zwischen ihnen.

Am Morgen erzählte Jacinta Thomasina: »Ich bin völlig erstarrt. Was machen wir denn bloß?«

Immer wenn sich bei Thomasina das Glück einstellte – wenn ihre Flechtkörbe von der Handwerkskommission angenommen wurden, wenn eine persische Rose in diesem Klima aufblühte, wo normalerweise niemand eine Rose pflanzte, nicht einmal die zähe John-Cabot-Kletterrose –, da wusste sie, dass das Glück nur die eine Seite der Medaille war und sich diese Medaille ständig wendete. Sie war alleinstehend gewesen, bis sie deutlich über dreißig war, und da hatte ihr Graham Montague gesagt, es sei ihm egal, dass sie eine verkrümmte Wirbelsäule hatte und sich alt fühlte – er wollte sie heiraten, wenn sie ihn heiraten wollte. Im Jahr darauf war Annabel auf die Welt gekommen, und Thomasina hatte allen Grund, glücklich zu sein, doch sie ließ sich nicht zu Höhenflügen hinreißen, denn extremen Gefühlen vertraute sie nicht. Als sie nun ihren Toast dünn mit Marmelade bestrichen, wie sie es beide mochten, so dass es golden durchschien, sagte sie zu Jacinta: »Wir werden dein und Treadways Baby lieben, und zwar genau so, wie es geboren wurde.«

»Werden andere Menschen es auch lieben?«

»Das Baby ist einwandfrei, so wie es ist. Auf der Welt ist genügend Platz.«

So sah das Thomasina, und genau das wollte Jacinta hören.

Bereits einige Tage nach der Geburt wusste Treadway, dass es ein Geheimnis gab, und er musste einfach nur die Sinne öffnen, so wie er es auch draußen auf dem Land machte, bis er die Wahrheit über das Baby erfuhr. Er musste es nicht mit den Händen untersuchen oder sich ihm in einem unbeobachteten Augenblick nähern. Wenn er die Sinne in der Wildnis öffnete, dann war das eine spirituelle Öffnung, als würde man mit dem ganzen Wesen sehen. Auf diese Weise sah er Vögel und Karibus und Fische, die für jeden unsichtbar waren, der nicht jagte und nicht die zweiten Augen geöffnet hatte. Das Geheimnis im Haus spürte er genauso, wie er ein weißes Schneehuhn hinter sich im Schnee spürte, und so wie er einfach sagen konnte, dass der Vogel ein weißes Schneehuhn war, bevor er sich umdrehte und es sah, begriff er dieses Geheimnis und worin es bestand. Er wusste, dass sein Baby gleichzeitig ein Junge und ein Mädchen war, und er wusste, dass eine Entscheidung getroffen werden musste.

Wo war ihr Kind hergekommen? Es gab keinen Verwandten in der Vergangenheit, keine Geschichte, auf die sich Treadway beziehen konnte. Es ging nur um die Tatsache, welches Geschlechtsorgan am meisten hervorstach, welches am leichtesten erkennbar war, das wäre das leichteste Leben für alle Betroffenen. Denn wenn es etwas gab, was Treadway Blake bei jedem Schritt berücksichtigte, dann war das die Art und Weise, wie sich eine Entscheidung nicht nur auf ihn selbst, sondern auch auf alle anderen auswirkte. Er konnte nachvollziehen, dass jemand seine Privatsphäre schützen wollte, aber einfachen Egoismus verstand er überhaupt nicht. Jeder Teil seines Körpers wusste, dass er physisch mit jedem Teil von allen anderen an dieser Küste verbunden war, und nicht nur mit den Menschen, sondern auch mit dem Himmel, dem Land und den Sternen. Er war gleichzeitig Schotte und Inuit, und er war in jeder Beziehung gerecht. Für ihn war das Land ein universaler Brotlaib, jedes Stück davon nahrhaft und für alle bestimmt.

Treadway kam gar nicht auf den Gedanken zu tun, was Jacinta und Thomasina im Herzen trugen: das Kind so aufwachsen zu lassen, wie es geboren worden war. Für ihn war das einfach keine Alternative. Unentschiedenheit wäre das gewesen und hätte nur geschadet. Welchen Schaden das anrichten würde, wollte er sich gar nicht vorstellen. Er war kein Mensch, der sich viel vorstellte. Er schaute tief in die Dinge hinein, aber er hatte nicht den Wunsch, eine Möglichkeit in Betracht zu ziehen, die noch nicht manifest war. Er wollte wissen, was war, und nicht, was sein könnte. Deshalb weigerte er sich, sich vorzustellen, welcher Schaden einem Kind erwachsen könnte, das weder Sohn noch Tochter war, sondern beides. Er packte Brot, Fleisch und Tee ein und ging hinaus. Sein Gewehr nahm er nicht mit. Er lief zu einer Anhöhe, von der aus er die Adler und Füchse betrachten und sich von ihnen den Pfad der praktischsten Weisheit lehren lassen konnte.

An diesen ersten acht Vormittagen machte sich Thomasina in seiner Küche zu schaffen. Sie knetete Teig für Toutons, weichte Bohnen ein, wrang Windeln aus und kümmerte sich um die Mutter, denn ohne Gesellschaft hätte sich Jacinta ganz von ihrer Sorge wegtragen lassen. Alles, was Treadway sich vorzustellen weigerte, stellte sich Jacinta detailliert genug für sie beide vor. Während er alleine loszog, um zu entscheiden, wie die beängstigende Zweideutigkeit in ihrem Kind ausgemerzt werden könnte, stellte sie sich vor, mit dem Kind zu leben, wie es war. Sie stellte sich ihre Tochter als schöne, erwachsene Frau vor, in einem langen, purpurroten Satinkleid, die männlichen Merkmale unter der Kleidung verborgen, für eine Gelegenheit, bei der sie vielleicht die Kraft eines Kriegers und die Aggression eines Mannes brauchte. Dann stellte sie sich ihren Sohn als begabten mythischen Jäger vor, die Brüste unter einen verhüllenden Wams geschnallt, die Kleidung in forschem Grün, doch sein Herz war das Herz einer Frau, die ihn mit Intuition und psychologischem Einblick insgeheim lenken konnte. Immer wenn sie sich vorstellte, dass ihr Kind ohne das Eingreifen einer wertenden Welt aufwuchs, ergänzten sich in dieser Vorstellung seine männliche und seine weibliche Hälfte und entwickelten geheime, beinahe magische Kräfte. Das mit dem Aufwachsen, das wollte sie sich lieber nicht vorstellen. Das Gesellschaftliche, das mit der Schule, das mit dem Hohn und dem Spott, das, wo gefragt wird, was erzählen wir den anderen, das mit der Frage, wie man diesem Kind so viel Liebe schenkt, dass es an den grausamen Reaktionen der Leute, die nicht verstehen wollen, keinen Schaden nimmt.

Mit ihrer bodenständigen Art holte Thomasina Jacinta aus diesen Gedanken heraus. Sie hielt die Küche am Laufen, den Ofen am Brennen, das normale Leben pulsierte weiter, und ihren dem Anschein nach gewöhnlichen, vertrauten Verrichtungen lag Offenheit und Akzeptanz zugrunde. Wenn Thomasina das Kind auf den Arm nahm, damit Jacinta essen, zur Toilette gehen oder sich für eine halbe Stunde hinlegen konnte, spürte Jacinta, dass Thomasina das Andere an dem Kind für einen außergewöhnlichen Segen hielt, der geschützt werden musste. Einen Vorzug, der in Gefahr war, wenn nicht gar einen Schatz. Thomasina verbarg dies unter Tätigkeiten, die so offensichtlich alltäglich waren, dass es nicht einmal der aufmerksamste Gegner alles Magischen wahrgenommen hätte. Als Treadway von seinem Ausflug auf die Anhöhe zurückkam, kochte Thomasina Preiselbeeren mit Zucker, und die Küche war erfüllt von dem intensiven blutigen, moosigen Geruch, der mehr nach Kummer riecht und schmeckt als nach Süße.

Als er schließlich das Wort ergriff, machte Treadway kein Drama daraus. Er saß am Tisch und rührte lange seinen Tee um. Thomasina befand sich in einem dem Beten ähnlichen, jedoch nicht so hilflosen Zustand. Die Situation durchstehen, ausharren.

Während Treadway seine blaue Royal-Albert-Untertasse betrachtete, begriff Thomasina, dass er wusste, was mit dem Baby los war, das Jacinta auf dem Sofa neben dem Ofen unter einer Häkeldecke stillte.

»Da keine von euch eine Entscheidung treffen wird, ob so oder so«, sagte er, »werde ich sie treffen. Es wird ein Junge. Ich nenne ihn Wayne, nach seinem Großvater.«

Jacinta stillte das Baby weiter. Sie wirkte erleichtert. Nicht über die Entscheidung, sondern weil er anerkannt hatte, dass ihr Baby so geboren worden war. Thomasina stand auf und sah Treadway an: »Seid vorsichtig.«

»Wir ziehen den Arzt zu Rate«, sagte Treadway, »dann sehen wir weiter.«

Nachdem Treadway gesprochen hatte, herrschte eine Art heilige Ruhe im Haus, während derer sich Treadway und Jacinta alleine um sich und das Baby kümmerten, ohne dass ihnen jemand zusah, Ratschläge gab und ohne dass sie selbst viele Worte darauf verwendeten. Treadway schob Jacinta zärtlich die Haare hinter die Schulter, damit er sehen konnte, wie das Kind trank. Niemals untersuchte er das Kind oder betrachtete es kritisch. Sie sah ihm an, dass er es liebte. Bis auf das uneindeutige Geschlecht stimmte alles mit dem Kind. Es trank und gluckste und schlief, seine Haut war taufrisch und kühl. Wenn es in der Küche zu warm wurde, ließen die Eltern das Feuer im Ofen herunterbrennen, damit das Kind keine fleckigen, roten Wangen bekam, und wenn es zu kühl wurde, wickelten sie das Kind fest ein. Treadway saß da und wiegte es, und er sang ihm auch vor. Sein Gesang gehörte zu den schönen Dingen, von denen keine andere Frau außer Jacinta wusste. Er sang seine eigenen Lieder, Lieder, die er nach seiner Einsamkeit in der Wildnis improvisierte, und uralte Lieder aus Labrador, die über Generationen von Trappern und Nomaden und Jägern weitergegeben worden waren, die Karibus sprechen hörten. Dem Baby gefiel das; sein Leben begann mit dem Wachwerden bei Wärme und Liedern und Farbe und dem Wegdämmern in Träume, durchsetzt vom Gesang der Eltern.

Nach vierzehn Tagen brach Treadway zur Jagd auf. Es war einer der letzten Tage, an denen man als weißer Jäger unterwegs sein konnte. Wenn das Eis bis zu einem gewissen Grad schmolz, wenn das Weiß in der natürlichen Welt in einem Maß nachließ, das jeder Jäger durch einen inneren Gradmesser erkannte, dann ging man nicht mehr auf die weiße Jagd. Nicht, weil man nichts mehr erlegt hätte – um die Küste herum gab es immer noch große Eisflächen, und ein Jäger konnte sich gut verbergen –, sondern weil es unfair war; die Zugvögel kehrten in Scharen zurück, um zu nisten, und viele hatten bereits Junge oder mussten ihre Eier warm halten. Die Vögel flogen aus, um zu jagen, kurze Flüge nur, um Futter für ihre Jungen zu finden, und die Jäger von Labrador wussten, was auf dem Spiel stand. Die Jagden im nächsten Jahr standen auf dem Spiel, aber auch die Lebensgrundlage der Vögel, und das respektierten die Jäger.

An diesem Tag also, kurz vor dem Ende der Jagdsaison, brach Treadway auf und ließ seine Familie zu Hause, wie die anderen Männer aus Croydon Harbour. Und genauso machten sich auch Thomasinas Tochter Annabel und ihr Ehemann Graham Montague auf den Weg, um in einem weißen Kanu den Beaver River zu befahren.

3

Thomasina vor der Kirche

Bei der Beerdigung ihres Ehemanns Graham und ihrer Tochter Annabel ging Thomasina nicht in die Kirche, denn draußen flog der blaue Schmetterling zwischen dem Schilfrohr herum, das in der sonnigen Ecke zum Meer hin aus dem Schnee ragte. An dieser Ecke, einer kleinen, nach Süden gerichteten, fensterlosen Ecke, stand Thomasina und lehnte an der Holzverschalung, die Augen geschlossen, das Gesicht zur Sonne gerichtet. Jacinta hatte nicht versucht, sie dazu zu bringen, hineinzugehen. Aber alle anderen sagten, Thomasina sei vorübergehend wahnsinnig geworden, denn wie sonst könnte man erklären, dass eine Frau sich nicht von den rot-blauen Kerzenhaltern aus Glas voller Licht trösten lassen wollte, von bunten Glasfenstern mit dem Apostel Markus, der mit einer braunen Taube sprach, vom Book of Common Prayer und dem, was es für Begräbnisse vorschrieb, von der versammelten Gemeinde, vom Ernst der acht Sargträger, den beiden Särgen aus Brettern, die Graham Montague von eigener Hand gehobelt hatte, um seiner Frau daraus eine Kommode zu bauen?

Thomasina zog kein schwarzes Kleid an. Sie trug auch keinen schwarzen Hut, nicht einmal einen Sonntagshut aus grünem oder lavendelfarbenem Filz mit einer Satinschleife. Sie trug ihren ganz normalen Mantel, einen blauen Wollmantel mit einfachen Knöpfen, der ihrer Mutter gehört hatte, und darunter war sie ganz gewöhnlich angezogen: ein grau-grünes Kleid ohne Bund, denn Kleider mit Bund mochte sie überhaupt nicht, und ohne Ärmel, denn sie hatte Kleider gern, in denen man arbeiten konnte, ohne durch Nähte oder kleine Öffnungen und Ösen und heikle Verschlüsse behindert zu werden. Ein Kleid sollte man sich über den Kopf ziehen und es danach vergessen können.

Das Innere der Kirche konnte sie an diesem Tag nicht ertragen. An anderen Tagen ging sie gerne zum Singen hinein, sie gehörte dem kleinen Chor an, und sie trug die Chorkleider wie alle anderen auch. Aber heute konnte sie nicht hinein. Sie wollte ihre Gedanken an Graham und Annabel nicht in diesen Mauern einsperren, die an diesem Frühlingstag das Licht verbannten und wo es nach alten hölzernen Kirchenbänken und der Seife und dem Parfüm von Leuten roch, die sich für ein religiöses Ritual gereinigt hatten. Sie ertrug es nicht, das Leben ihres Mannes und ihrer Tochter auf dieses Ritual zu reduzieren, während es hier draußen keine Schranken für Sonne und Luft gab, die Insekten diesen Ort nach dem langen Winter langsam wieder bewohnten und die Vögel fröhlich zwitscherten, auch wenn Graham und Annabel ertrunken waren. Das war die Litanei, die sie hören wollte. Sie verstand sie nicht, aber sie wollte sie hören, und das ging nur, wenn sie nicht hineinging.

Wenn sie sich zurücklehnte und die Holzverschalung berührte, konnte sie durch die Wand der Kirche hören, was drinnen vor sich ging – das leise Gemurmel, die traurige Musik der Tretorgel, die Wilhelmina Simpson aus Boston mitgebracht hatte und auf der sie bald »Christ the Lord Is Risen Today« spielen würde, denn Ostersonntag war diesmal früh im Jahr, der Mond war jetzt fast voll und der März noch nicht vorbei. Die Leute in dieser Kirche begriffen nicht, dass Thomasina Auferstehungslieder würde singen können, sobald Ostern gekommen war. Sie wussten nicht, dass sich ihre Vorstellung von der Auferstehung von der der Kirche unterschied, genau wie ihre Vorstellung von Christus, dem Licht, Unsterblichkeit und Heiligkeit. Für Thomasina war Christus weniger eine Person als eine Lücke im Gras, ein Fleckchen Sonne, ein warmer Ort in der Einsamkeit. Sie war nie jemand gewesen, der bunte Kirchenfenster oder Altäre respektiert hatte. Die kleinen, frühen Flügel dieses Schmetterlings waren ihr Buntglas. Das bisschen Erde, das durch den schmelzenden Schnee spitzte, war ihr Altar. Ihre Mutter hatte sie nicht umsonst Thomasina genannt. »Wenn du ein Junge geworden wärst«, hatte ihre Mutter gesagt, als sie noch klein war, »dann hätte ich dich Ungläubiger Thomas genannt, nach dem Apostel, der Christus’ Male an der Hand mit eigenen Augen sehen wollte. Aber du wurdest ein Mädchen. Deshalb habe ich dich Ungläubige Thomasina genannt.«

Nach der Beerdigung, zu der Wilhelmina Simpson wie bei jeder Beerdigung »Schafe können sicher weiden« von Bach gespielt hatte, liefen die Leute den Hügel hinunter zum Friedhof, und Simon Montague und Harold Pierson, die Totengräber, ließen die Särge in die Gräber hinab. Thomasina betrachtete die Prozession, so weit sie sie von ihrer sonnenbeschienenen Ecke sehen konnte. Sie stand da, der Wind zerrte an ihrem Mantel, eine irgendwie unheilvolle Erscheinung, eine Gestalt, die die Grenzen dessen, was hier als normal galt, überschritten hatte. Wer ihr einen verstohlenen Blick zuwarf, hatte das Gefühl, jemand sollte etwas unternehmen, jemand sollte zu ihr gehen, den Arm um sie legen und sie zu den anderen führen; immerhin sollten sie mit ihr zusammen trauern. Sie fanden, das sollte jemand tun, aber niemand tat es. Als jeder eine Handvoll Erde in die Gräber geworfen hatte, ging die Gruppe zu dem kleinen Gemeindesaal gegenüber der Kirche, und sie liefen den Weg, den sie hinuntergegangen waren, an der östlichen und nördlichen Wand entlang, nicht an der südlichen und westlichen, an deren Ecke Thomasina stand – alle außer Jacinta, die Treadway das Baby reichte.

»Geh rein und hol dir ein belegtes Brot und eine Tasse Tee«, sagte sie Treadway. »Sprich mit Harold Pierson. Er soll das Eis von Thomasinas Dach schaufeln, bevor alles auf einmal hinunterrutscht und sie umbringt.«

Jacinta kämpfte sich durch die Disteln des letzten Jahres. In ihre knöchelhohen Stiefel drang Schnee, als sie neben Thomasina stand und das Gesicht ebenso wie Thomasina der Sonne entgegenreckte, an die Kirchenwand gelehnt, nur wenige Zentimeter von einer weiß gestreiften Spinne entfernt, die ein schimmerndes Netz webte. In Croydon Harbour gab es nicht viele Stellen, die eine solche Wärme einfingen. Jacinta sah den blauen Schmetterling – eigentlich war es ein kleiner Falter, aber er war hübsch und blassblau wie der Frühlingshimmel –, und sie verstand, was Thomasina da machte. Jacinta hielt sie nicht für verrückt, und sie versuchte nicht, Thomasina zum Leichenschmaus zu schleppen oder sie von diesem Augenblick des Friedens wegzubewegen. Frauen waren nicht oft in ihrem Leben Momente wie dieser vergönnt, in denen ihnen die Sonne in einer verborgenen Ecke auf die Augenlider brannte und niemand etwas von ihnen wollte. In denen niemand wollte, dass sie das Salz suchten oder auf einen Mann warteten, der vielleicht in drei Monaten nach Hause kam oder auch nicht. Die Frauen von Croydon Harbour wussten immer, was von ihnen erwartet wurde, und sie erfüllten diese Erwartungen, und auch von den Männern wurden Dinge erwartet, und auch sie erledigten alles, so dass keine Zeit übrig blieb.

Jacinta schloss die Augen lange genug, dass die Müdigkeit daraus verschwinden konnte. Nicht alle Müdigkeit, aber ein bisschen davon. Ein Löffel Müdigkeit aus jedem Auge. Wenn man nur einmal so lange so verharren könnte wie nötig; wenn die Sonne nur bleiben könnte, ohne dass Wind aufkam und Pflichten ohne Ende auf einen warteten.

Thomasina wollte jetzt nur nach Hause. Nicht mit Leuten reden, die ihr ihr Beileid aussprachen. Nicht Auflaufformen mit Kohlrouladen und Elchwurst und Rice-A-Roni-Fertigreis mit Karibuhackfleisch entgegennehmen. Wer sollte das essen? Wenn überhaupt, dann würde Thomasina Kekse essen und Tee trinken. Der Wind drehte sich, und der Augenblick des Friedens in der Sonne war vorüber; die beiden Frauen froren. Thomasina ging auf ihr Haus zu, und Jacinta begleitete sie. Sie sprachen nicht, sondern gingen zusammen in die Küche, eine schmucklose Küche, sauber, mit nichts als einer Teedose auf der Anrichte. Thomasina setzte Wasser auf, stellte Kekse auf den Tisch, und sie und Jacinta saßen da und schwiegen, bis Thomasina sagte: »Was wirst du jetzt wegen des Babys unternehmen?«

»Treadway möchte, dass er als Junge aufwächst.«

»Was möchtest du?«

»Ich weiß nicht, wie ich mit ihm diskutieren soll. Er würde sagen, was ich denke, ist Unsinn.«

»Unsinn?« In den Jahren, in denen sie mit Graham Montague verheiratet gewesen war, hatte Graham Thomasina nie einen solchen Vorwurf gemacht. »Was denkst du denn?«

»Ich denke, wenn wir einfach warten würden, dann würde sich vielleicht alles ändern.«

»Könnte ja sein.«

»Aber in meiner Vorstellung verschiebt sich alles. Andere Sachen. Völlig unterschiedliche Sachen. Die Ohren des Babys. Oder das Gesicht. Ich denke dann, was wäre, wenn sich diese oder andere Sachen verändern würden? Ich will nicht, dass sich etwas verändert. Ich will nichts mit dem Baby anstellen. Ich will keine Fehler begehen.«

»Du willst beim ersten Mal alles richtig machen? Das findet Treadway auch?«

»Ich weiß nicht.«

»Wenn Sinn ein Rebhuhn in den Weiden ist, muss man ihm folgen. Du weißt nicht, wo es dich hinführt. Sagst du zu dem Baby manchmal sie?«

»Nein.«

»Hast du es versucht?«

»Nicht laut.«

»Vielleicht würde sie es gerne hören. Vielleicht würde sie es gerne hören, wenn du sie ›meine kleine Tochter‹ nennst.«

»Thomasina.« Jacinta setzte ihren Becher mit der Karo Königin ab. »Es tut mir leid, dass du Annabel verloren hast.«

Thomasina trank ihren Tee. Sie strich die Plastikdecke glatt, aus der die Falten nicht herausgingen. Sie sagte: »Du solltest aufpassen, was du Treadway mit dem Baby anstellen lässt.«

An der Wand hing ein Spiegel. Jacinta sah ihre beiden Gesichter darin. Ihr wurde klar, dass von den beiden ihr eigenes dasjenige war, das keine Kraft mehr hatte, während Thomasinas noch Reserven besaß. Sie war mitgekommen, weil sie dachte, sie würde die andere Frau trösten, aber Thomasina brauchte keinen Trost.

»Wenn jetzt Fremde kämen«, sagte Jacinta, »würden sie denken, dass ich diejenige bin, die einen Mann und eine Tochter verloren hat.«

»Du wirst Treadway nicht verlieren, außer du willst es. Treadway ist ein Mann fürs Leben.«

»Ich weiß.«

»Aber für mich sieht es so aus, als wäre ich nicht die Einzige, die eine Tochter verloren hat.«

»Tochter«, sagte Jacinta, »ist ein schönes Wort, das fand ich schon immer.«

Als die Beerdigung vorüber war, räumte Thomasina als Erstes die Lebensmittel aus, die sie nicht mochte. Würste aus Wildfleisch, große Elchbraten, Seevögel, die Graham im Netz gefangen hatte. Ein Drittel ihrer Tiefkühltruhe wurde davon in Anspruch genommen. Graham hatte das gerne zu Abend gegessen, und es hatte ihr nichts ausgemacht, es ihm zuzubereiten. Er hatte auch oft für sich selbst gekocht. In ihrer Ehe waren die Rollen nicht streng definiert gewesen. Die Männer aus der Bucht waren meistens Könige außerhalb des Hauses – Könige von Grund und Boden, von Schuppen und Zäune –, und die Frauen waren Königinnen der Innenräume und der bemalten Fensterbänke und Zierdeckchen und Teppichreiniger. Thomasina und Graham waren gekommen und gegangen, wie es ihnen gefiel, beide wussten, wie man mit einem Messer umging, um Fisch auszunehmen oder Brot zu schneiden, wie man den Boden fegte, wie man ein Tor reparierte oder den Kamin saubermachte. Thomasina hatte durchaus einen Funken Verstand, sagten die Männer aus der Bucht, und sie lief in braunen Strickjacken herum, die Haare ordentlich, aber nicht aufwendig frisiert. Sie besaß kein einziges Paar Schuhe, in denen sie nicht zehn Meilen über unebenen Boden laufen konnte.

Anders als Eliza Goudie in ihrem Seersucker und den weißen Sandalen, anders als Joan Martin mit ihrem Zwiebelpflanzgerät für die Fosteriana-Tulpen war Thomasina durch den Verlust ihres Ehemanns nicht völlig verloren. Die ersten beiden klagten zwar über ihre Ehemänner, aber ein tropfender Wasserhahn, eine undichte Decke, ein auf das Grundstück gefallener Baum hätten für sie eine unüberwindliche Schwierigkeit dargestellt, die sie selbst nicht lösen konnten. Sie gehörten zu den Frauen, über die die Apostel geschrieben hatten, dass es nötig wäre, ihnen aus sicherer Distanz zu helfen. Während ihrer Ehen hatten sie nichts von sich als Reserve zurückbehalten. Wenn sie sich trafen, scherzten sie, wie leicht ihr Leben wäre, wenn sie nicht für die Männer kochen müssten, aber wenn eine dieser Frauen je ihren Mann verlieren würde, wären sie so hilflos wie ein verwaistes weißes Sattelrobbenbaby.

Thomasina war kein Whitecoat; sie war eine erbitterte silbergraue Erwachsene, die ihr ganzes Ich für einen Tag wie diesen als Reserve aufbewahrt hatte. Sie hatte das Gefühl, Jacinta stehe irgendwo zwischen diesen anderen Frauen und ihr selbst: Unabhängigkeit war bei Jacinta durchaus vorhanden; sie konnte eigenständige Urteile fällen, vertraute jedoch nicht ganz darauf. Sie hatte sich teilweise, aber nicht völlig der Erkenntnis ihres Mannes untergeordnet. Thomasina glaubte, Jacinta würde sich niemals ganz wohl fühlen, wenn sie und Treadway sich bei einer Entscheidung nicht einig waren. Thomasina und Graham hatten spät geheiratet. Vielleicht war dies der Grund, weshalb es ihnen nie einfiel, das Urteil des jeweils anderen in Frage zu stellen. Thomasina hatte es nie in Frage gestellt, dass Graham jagen ging, obwohl er blind war, oder dass er Annabel in dem weißen Kanu oder in einem anderen Boot mitnahm, und er hatte es nicht in Frage gestellt, wenn Thomasina alleine oder mit Annabel ins Landesinnere loszog, was keine anderen weißen Frauen machten. Gefahren begleiteten Graham und Thomasina und ihr Kind gleichermaßen auf Schritt und Tritt, so wie Entdeckungen, und damit mussten sie alle unabhängig voneinander zurechtkommen. Thomasina machte Graham keine Vorwürfe wegen des Unglücks.

Niemand aus dem Ort kannte das Ausmaß von Thomasinas Trauer, denn sie zeigte sie nicht vor anderen. Sie zeigte sie auch nicht, wenn sie allein zu Hause war. Sie saß auf dem Sofa unter einem kleinen Fenster, das auf den Garten und die Bucht blickte, und starrte an dem Morgen, nachdem Graham und Annabel ertrunken waren, eine halbe Stunde hinaus, und am Abend machte sie dasselbe, und am nächsten Morgen auch. Sie saß auf dem Sofa, weil das ein Ort dazwischen war, der weder zum Wohnzimmer noch zur Küche gehörte, wo sich Szenen aus dem Familienleben abgespielt hatten. Es war ein Durchgang, in dem sich alle bewegten und nicht fassbar waren, und genauso betrachtete Thomasina andere Leute. Sie war niemand, deren Meinung über den Charakter eines Menschen ein für alle Mal feststand, die den einen egoistisch nannte und den anderen nicht annähernd selbstsicher genug und wieder einen anderen ehrlich oder unehrlich. Für Thomasina waren die Menschen wie ein Fluss, stets bereit, von einem Seinszustand in den nächsten überzugehen. Sie fand es nicht gerecht, Menschen zu behandeln, als wären sie fertige Wesen. Jeder wurde unablässig zu etwas Neuem und war dann etwas anderes nicht mehr. Für sie war es unerträglich, dass sie Annabel und Graham verloren hatte, aber sie hatte bereits Unerträgliches ertragen und wusste, wie es weiterging. Sie hatte ihre eigene Weise, sich von ihren verlorenen Lieben zu verabschieden, und das tat sie für sich. Danach kümmerte sie sich weiter um diejenigen, die am Leben waren. Und ganz besonders wollte sie sich nun Wayne widmen, Jacintas kleinem Baby, das niemand Tochter nennen wollte.

4

Phallometer

Jacinta ließ den Piloten Obed Wilson auf dem Landeplatz zurück und betrat das Krankenhaus, als würde sie ihr Kind zum routinemäßigen Messen und Wiegen zur Amtsschwester bringen. Durch den Gang im Erdgeschoss lief sie weiter zur Hintertür, die sich jedoch nicht öffnen ließ, ohne dass Alarm ausgelöst wurde, dann ging sie weiter zu einem Seiteneingang, wo die Angestellten der Cafeteria immer ihre Raucherpause verbrachten, öffnete diese Tür, die auf ein brachliegendes, mit vertrockneten Disteln bewachsenes Grundstück führten, und rannte los. Vor dem Maschendrahtzaun, der das Krankenhaus umgab, blieb sie stehen. Das Drahtgeflecht ragte zweieinhalb Meter in die Höhe, als würden ständig irgendwelche Frauen versuchen, mit ihren Babys zu fliehen. Hinter dem Zaun war ein Graben, dann Ödland: Schutt und verrostete Rohre, wo Männer den Boden aufgegraben hatten, um ein neues Drainagesystem rund um das Krankenhaus zu legen. Vereinzelt fielen Schneeflocken, und außer Braun, Weiß, Grau und einem Grün, das so dunkel war, dass es genauso gut Schwarz hätte sein können, gab es keine Farben. Jacinta wusste, wenn es ihr gelänge, den Zaun zu umgehen, würde sie im Wald auf Innu-Zelte stoßen, in denen es nach Zweigen und Holzrauch und dem Dampf roch, der aus gezuckertem Tee aufstieg, die Männer jagten, und die Frauen rupften Gänse und gruben Feuerstellen, um die Stoppelfedern abzuflammen. Großväter ruhten auf ihren Betten aus Zweigen, und die Kinder spielten draußen mit Enten- und Gänseschnäbeln und Knochen und Füßen und bastelten sich Püppchen aus allen Teilen des Vogels, die nicht gegessen wurden. Jacinta war einmal beim Beerensammeln zufällig in so ein Lager gekommen. In einem Zelt war eine Mutter mit ihrem kleinen Baby gewesen, und mit diesem Baby hatte irgendetwas nicht gestimmt.