5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Novel Arc Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

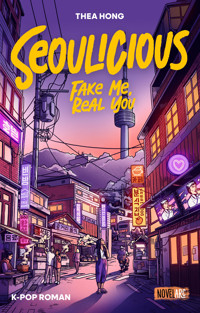

Was passiert, wenn Zwillingsschwestern die Plätze tauschen und sich eine davon plötzlich in der schillernden Welt der K-Pop Idole wiederfindet? Suki und Yoona sind Zwillingsschwestern, die verschiedener nicht sein können. Während Yoona sich ihre Karriere als Influencerin aufbaut, kämpft Suki täglich mit Identitätsproblemen in ihrer deutschen Heimat. Erst eine Reise zu ihren Großeltern nach Seoul bringt die ersehnte Lösung. Endlich fällt sie nicht mehr auf, endlich kann sie sein, wer sie ist und wie sie ist. Doch gerade, als Suki sich eingelebt hat, meldet sich ihre Schwester mit einer verzweifelten Bitte. Suki soll ihren Platz als Tiktok-Star einnehmen, um das Lügengebilde rund um ihr Talent als Sängerin nicht auffliegen zu lassen. Denn der gepostete Song, der gerade viral geht, stammt in Wahrheit von Suki. Doch will sie ihre neu gefundene Identität wirklich für ihre Schwester aufgeben? Und was ist mit Jin - diesem heißen Kerl aus der Koch-Show, in die Suki eingeladen wird? Verliebt er sich gerade in sie oder nur in die Rolle, die sie spielt? Thea Hongs Debütroman - modern, schillernd und gleichzeitig angereichert mit pointierter Gesellschaftskritik.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Seoulicious – Fake Me, Real You

Thea Hong

Thea Hong

Seoulicious – Fake Me, Real You

Content Notes:

Ableismus, Alkohol, Bodyshaming, Blut, Colorism, Duschszenen, Einvernehmliche sexuelle Handlungen, Emotionale Manipulation, Erwähnen von Depression, Erwähnen von Mord, Erwähnen von Stalking (Sasaengs), Erwähnen von Suizid, Essen, Fluchen, Generational Trauma, Gewalt, Gewaltfantasien, Homofeindlichkeit, Klassismus, Misogynie, Mobbing, Nacktheit, Panikattacken, Rassismus, Sexismus, White Saviourism

1. Auflage 2025

Copyright © Novel Arc Verlag, Fridolfing 2025

Novel Arc Verlag, Kirchenstraße 10, 83413 Fridolfing

Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk darf im Ganzen, wie auch in Teilen, nur mit Genehmigung

des Verlags wiedergegeben, vervielfältigt, übersetzt, öffentlich zugänglich gemacht oder auf andere Weise in gedruckter oder elektronischer Form verbreitet werden.

www.novelarcshop.de

www.novelarc.de

Illustration und Umschlaggestaltung: : Stefan Große Halbuer

Credits Envato Elements: spacepixelcreative, themefire, alexdndz

Lektorat: Victoria Linnea

Korrektorat: Tino Falke

Klappenbroschur: 978-3-98942-666-5 / 978-3-910238-62-6 (ab 02/2025)

E-Book: 978-3-91023-832-9

Für alle meine Fragmente.

Vorwort

Liebe Lesende,

in den nächsten Stunden siehst du die Welt durch Sukis Augen. Als Koreanerin, deren deutsche Heimat sie nicht will, und als Deutsche, deren koreanische Heimat sie nicht versteht. Roh, hässlich – aber auch mit Zärtlichkeit und Hoffnung. Und einer Prise Eskapismus.

Willkommen in meiner Welt, wo eine Protagonistin wütend sein kann, ohne sich entschuldigen zu müssen, aber auch schwach sein darf. Wo Aufgeben manchmal die richtige Antwort sein kann. Und wo es verschiedene Formen von Liebe gibt – von denen Selbstliebe die Wichtigste ist.

In diesem Buch kommen potenziell triggernde Themen vor. Bitte achte auf dich.

Track 01: Nugu

Wer? Ein Niemand.

Alte weiße Männer sind mein Untergang.

Wir hätten nie zu dem Treffen der Alternativen Gruppe kommen sollen, die heute über Anti-Rassismus debattiert. Was für eine kolossale Zeitverschwendung. Ich tausche einen Blick mit Caro aus. Sie verdreht die Augen und ich weiß, dass sie es genauso scheiße findet, was der Typ vor uns gerade über kluge, fleißige Asiat*innen sagt, nur um im gleichen Atemzug über muslimische Personen zu lästern, die seiner Meinung nach »nicht integriert genug« seien.

Caro und ich hatten uns so gefreut, endlich eine Gruppe gefunden zu haben, mit der wir uns nicht nur online, sondern auch in real über Politik austauschen können. Vielleicht haben wir beide uns auch von den Grassroots-Bewegungen aus den USA blenden lassen, in der Hoffnung, dass es so etwas auch in Deutschland gäbe. Keine Ahnung, was schlimmer ist, die Situation hier oder das überzuckerte Franzbrötchen, in das ich gerade beiße – na toll, mitten in eine Horde mumifizierter Trauben.

Mein Hass auf Rosinen wird nur überschattet von meiner Abneigung gegenüber diesen elitären, pseudoakademischen Linken, die sich seit über einer Stunde gegenseitig beweihräuchern. Nur mit Mühe unterdrücke ich das Verlangen, meine klebrigen Finger abzulecken, und wische mir die Hand an der Hose ab. Nach diesem Tag muss sie sowieso in die Wäsche, da spielt der Zuckerstreifen auch keine große Rolle mehr.

»Psst. Suki.« Caro tappt mit ihrem Schuh gegen meinen und flüstert: »Lass uns gehen. Ich kann mir das Geschwafel nicht länger geben.« Ich schaue mich verstohlen um, während Caro enger zu mir rückt. »Ich schwöre dir, gleich fängt jemand an mit ›Das darf man doch wohl sagen dürfen‹ und dann schreie ich.« Sie fährt sich genervt durch ihre kurzen, blonden Locken und wirft einen vielsagenden Blick in Richtung Ausgang.

»Lass uns noch warten, bis er zu Ende geredet hat.« Ich sehe, wie sich einige Köpfe zu uns drehen, weil unser Getuschel auffällt, und setze ein gequältes Lächeln auf.

Caro schnaubt. »Ich wünschte, ich hätte den Post auf Facebook nie gesehen und uns nie hierfür angemeldet.«

Wider Willen muss ich grinsen. »Was treibst du dich auch auf Facebook rum, wie ein Boomer?«

Caro lacht laut auf und wir ernten strafende Blicke.

Der Mann mittleren Alters räuspert sich in unsere Richtung, palavert weiter und lässt dann ein Wort fallen, das sich wie eine Ohrfeige anfühlt.

»Das heißt Schwarz«, zische ich. Was zum Fuck soll das? Er kann doch nicht einfach eins der schlimmsten rassistischen Wörter beiläufig sagen? Außer man stammt aus dem 20. Jahrhundert und will Rassentrennung betreiben.

»So ein wokes Gelaber … Kann man nicht einmal in Ruhe reden? Immer diese Sprachpolizei. Wie soll man bei den fünfhundert Wörtern, die es dafür gibt, denn wissen, was aktuell verboten ist?«

Lena geht beschwichtigend dazwischen. »Können wir uns bitte alle wieder beruhigen? Wir stehen doch auf einer Seite. Gerd, fährst du fort?«

Uff. Das Treffen der Alternativen Gruppe zum Thema Anti-Rassismus ist ein kompletter Reinfall und ich kann nicht glauben, dass ich mich von meinem Wunsch nach einem Ort, wo ich gehört werde, wo meine Stimme zählt, habe blenden lassen. White people doing white things. Sorry, Caro.

Halbherzig höre ich zu, wie Gerd jetzt davon erzählt, wie toll sich sein neu komponiertes Lied auf der nächsten Demo gegen Rechts machen wird, und beobachte die grauen Wolken aus dem Fenster, die am – noch trockenen – Abendhimmel vorbeiziehen.

Das Café in der Speicherstadt, in dem das heutige Treffen stattfindet, duftet angenehm nach gemahlenen Kaffeebohnen und süßem Gebäck. Es ist wohlig warm und lässt das launische Aprilwetter erträglicher werden. Die Abendsonne schafft es noch kurz durch die Wolken und lässt das Kopfsteinpflaster golden schimmern. Mir gefällt die Gegend mit den alten Backsteinbauten und Brücken – vor allem, weil hier auch Touristen unterwegs sind, und weil ich unter ihnen nicht auffalle, wenn ich mich unter die Leute mische. Hier halten die meisten mich für eine Touristin und lassen mich in Ruhe. Paradox, dass ich freundlicher behandelt werde, wenn man glaubt, ich sei eine zahlungsfreudige Reisende und nicht Bürgerin dieser Stadt.

Das Gefühl, nirgends dazuzugehören, ist an manchen Tagen stärker, an manchen schwächer – aber heute merke ich, dass meine persönliche, mentale Schutzschicht, hinter der ich mich gerne verstecke, dahinschmilzt, wie Zuckerwatte in Wasser.

Gerade als ich überlege, ob ich Caro nicht doch signalisieren soll, dass wir einfach aufstehen und gehen, werde ich angesprochen.

»Hey, Sukey.« Erwartungsvoll schaut Lena, eine der Organisatorinnen des Treffens, mich an.

Ich bin schon genervt davon, dass sie meinen Namen falsch ausspricht und das »ki« viel zu lange nach hinten zieht. Wie schwer kann es sein, meinen Spitznamen richtig auszusprechen? Ich heiße ja nicht Antoine de Saint-Exupéry, sondern einfach nur Suki Lee.

»Was ist denn?« Leider hilft es meinem Blutdruck nicht, dass mir Lena keine Frage gestellt hat – ich habe genügend solcher Veranstaltungen besucht, dass ich weiß, dass gleich die Aufforderung kommt, das bisherige Gelaber zu validieren. Und ich habe recht:

»Möchtest du auch etwas zum heutigen Treffen beitragen?«

Als mir Caro vor drei Monaten die Veranstaltungsreihe »Welt verändern, Linkes Treffen gegen Rechte – Hamburger Safe Space« weitergeleitet hat, habe ich nicht gedacht, dass es sich um eine Gruppe handelt, wo sich Leute nur zum Kaffee treffen, um sich selbst auf die Schultern klopfen, was für tolle Typen sie seien, weil sie das schon seit zwanzig Jahren machen.

Ich hätte gleich beim ersten Treffen umkehren sollen, als sich herausstellte, dass ich die einzige PoC in der Runde war, bin aber Caro zuliebe geblieben. Es gibt aber keine deutlichere Red Flag als einen Raum voller weißer Linker, denn hier wirst du geduldet, nicht gewollt.

»Vielleicht sollten wir bei unserem nächsten Treffen über die Bedeutung kultureller Sensibilität sprechen?« Ich kann es nicht lassen und schaue den jungen Mann schräg vor mir an, dessen hageres Gesicht von Locs umrahmt wird.

Er ist weiß.

Neben mir gibt Caro einen erstickenden Laut von sich, der verdächtig nach Lachen klingt.

»Gute Idee, Sukey.« Lena strahlt mich mit einem Lächeln an, das wie eine Kreuzung aus professionellem Zahnpasta-Werbelächeln und Zähnefletschen aussieht. »Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, den Menschen beizubringen, wie sie bessere Verbündete sein können. Wir müssen uns in Zeiten wie diesen darauf konzentrieren, wie wir aktiv helfen können. Basics wie kulturelle Sensibilität kennen wir doch alle bereits, sonst wären wir nicht hier.«

Zustimmendes Gemurmel von den Umstehenden ertönt.

Manche erkennen die Wahrheit nicht einmal, wenn sie einem um die Ohren gehauen wird. Ich schiebe mir meine Brille mit dem Mittelfinger hoch, subtiler kann ich meine Frustration im Augenblick nicht ausdrücken. Wer ist bitte »wir«? Bin ich mit gemeint?

Ich brauche mir ganz bestimmt nicht selbst beibringen, wie ich mich selbst unterstützen kann. Lena scheint ihren Fauxpas zu bemerken oder vielleicht ist es mein Resting-Bitch-Face, das sie zum Weiterreden bewegt.

»Vielleicht hast du ja Bock, von deinen Erlebnissen zu berichten, die du als Asiatin hast, damit wir uns alle ein Bild machen und empathischer werden können?«

Klar, bei Franzbrötchen und Kaffee habe ich ganz bestimmt Bock, über die Aggressionen und Demütigungen zu reden, die mich seit meiner Kindheit verfolgen.

Jetzt ohne Scheiß. Soll das ein Witz sein? Warum soll ich mich hier vor wildfremden Menschen seelisch entblößen, mich wie eine Zwiebel schälen und mein Innerstes nach außen kehren? Bin ich Lehrmaterial, über das man dozieren muss?

Warum muss man immer wieder von Traumata erzählen, damit einem Gehör schenkt geschenkt wird? Warum reicht nicht ein einfaches »Hilf mir«?

Ich will antworten, aber da fährt mir der Mittfünfziger, der vorhin mit seinen nicht vorhandenen Gesangskünsten geprahlt hat, dazwischen.

»Ich finde, das ist nicht nötig.«

Für einen Moment bin ich ihm sogar dankbar, weil ich denke, dass er weiß, wie unangebracht das ist, aber dann redet er weiter und für mich wird sein Mund zur Fresse, die er besser hätte halten sollen.

»Wer selbst betroffen ist, ist viel zu emotional, und gerade als linke Gruppe brauchen wir klare Köpfe, die nicht voreingenommen sind. Außerdem sind Asiaten doch keine PoC, ihr seid auch weiß.«

Sein Grinsen löst in mir eine Mischung aus Wut, Ekel und Resignation aus. All die klugen Worte, mit denen ich kontern will, bleiben mir im Halse stecken. Anderen mag es nicht so gehen, aber es reicht eine Bemerkung wie diese, wo man mir mein PoC-Sein abspricht, mich noch unsichtbarer macht, um alle Erinnerungen und Erlebnisse aus mir rausbrechen zu lassen. Immer und immer wieder, ein Rolodex der rassistischen Hall of Fame. Das nach hinten Ziehen der Augen, das Nachmachen von angeblichen Sprachfehlern oder das Hinterherrufen von Kauderwelsch. Die Oma, die ihre Handtasche extra an sich drückt, wenn ich vorbeigehe. Die Frau, die sich in der Bahn von mir wegsetzt und unter ihrem Atemzug »Coronavirus« in meine Richtung zischt.

Ich schweige und ich schaffe es nur, sitzen zu bleiben, weil mir Eomma eingebläut hat, dass Ältere nicht respektlos behandelt werden sollen – auch wenn sie selbst respektlos sind.

Warum halte ich mich eigentlich an diese Regel?, frage ich mich und habe keine Antwort darauf. Manchmal hasse ich meine Höflichkeit, die so oft als Schwäche ausgelegt wird.

Endlich schließt Lena die Sitzung. Ich gehe im Geiste die Bahnverbindungen durch, mit denen ich am schnellsten nach Hause komme, als ich von Lena beiseitegezogen werde.

»Sukey, mir ist aufgefallen, dass du heute sehr still warst. Gibt es etwas, was du auf dem Herzen hast?«

Ja, dass ich euch allen in die Fresse hauen möchte.

Ihre sanfte Stimme klingt in meinen Ohren herablassend, fast mütterlich und ich möchte ihre Hand auf meinem Arm am liebsten wegschlagen.

Eomma würde sagen, dass ich das Problem bin, wenn mir etwas nicht passt, und dass ich mich ändern muss – aber ich sehe es anders.

Die Bitterkeit, die in mir gärt, ist wie schlecht gewordenes Kimchi. Wenn das fermentierte Gemüse zu lange im Glas war und kurz vor dem Explodieren ist.

Ach, fuck it.

Ich habe keinen Grund mehr, mich zurückzuhalten, das sind nicht meine Verbündeten oder »Allys«, wie sie sich gerne selbst nennen. Die einzigen sicheren Verbündeten, die du hast, sind die, die du dir kaufen kannst: deine Anwälte.

Über die letzten Jahre hinweg bin ich zynischer geworden, zynisch in meiner späten Erkenntnis, dass man als BIPoC in Deutschland im Grunde auf sich alleine gestellt ist. Das hat mich nicht linksradikal, sondern linksmüde gemacht.

Es gibt Tage, da will ich mir am liebsten einen Verbündeten aus meinen Wünschen stricken und um mich wickeln, damit mich der Verbündetenschal vor meiner eigenen Hilflosigkeit und den Aggressionen des Alltags schützt. Aber die perfekten Verbündeten gibt es nicht und meistens musst man nehmen, wer bei der Erwähnung von »White Privilege« nicht bereits auf und davon ist. Nirgendwo sonst gibt man sich mit dem zufrieden, was übrig bleibt, aber so ist es nun mal.

»Ich wollte dir sagen, dass ich zu keinem Treffen mehr kommen werde.« Als ich das sage, hakt sich Caro bei mir unter und ich bin dankbar, dass sie mich versteht.

Lenas Augen werden groß, ihr Blick ungläubig und ich nehme es ihr ab, dass sie wirklich nicht weiß, warum ich so reagiere. »Aber wieso denn?«

Ich habe es satt, mich mit Leuten zu umgeben, die sich gern mit mir auf Fotos ablichten lassen, mich aber bei öffentlichen Events fragen, ob ich überhaupt auf der Gästeliste stehe. Oder diese weltoffenen Typen, die glauben, unsere Treffen seien ein Real-Life-Tinder, die »asiatisches« Essen mögen, mir meine eigene Kultur mansplainen und über ihre Vorliebe zu Frauen aus Asien schwärmen. Ich könnte ihr noch mehr runterbeten, was ich in den letzten Monaten erlebt habe, aber ich entschließe mich, mich nur auf das Notwendigste zu beschränken. Niemand, auch ich nicht, mag es, kritisiert zu werden. Aber vielleicht nimmt sie etwas daraus mit.

»Ich habe nicht das Gefühl, dass mir hier zugehört wird, es war nicht das erste Mal, dass man mich nicht hat ausreden lassen. Und um ehrlich zu sein, fand ich einige Bemerkungen mir gegenüber sehr grenzwertig.«

Ich bin stolz auf mich, dass ich mich so diplomatisch ausgedrückt habe, aber Lenas Hand krallt sich fast schon schmerzhaft in meinen Arm und ich zucke zusammen.

»Ich sehe das anders.« Lena lässt mich los und gräbt in ihrer Tasche, bis sie ein Taschentuch rausfischt, das schon mal bessere Tage gesehen hat.

Natürlich.

Ich kann mir ein verächtliches Schnaufen nicht verkneifen. Ich wusste, dass der Drang, alles auf sich selbst zu beziehen, größer sein würde, als der Wunsch, wirklich meine Meinung zu hören.

»Aber es geht nicht um dich?« Ich zeige ihr deutlich meine Irritation, aber Lena ignoriert mich und ihre Stimme wird schriller.

»Es fühlt sich an, als würdest du weder mir noch der ganzen Gemeinschaft Glauben schenken.« Das habe ich zwar nicht gesagt, aber go off, Karen. »Warum hast du uns nicht früher gesagt, dass dich etwas stört?« Lena unterstreicht ihren Vorwurf mit einer dramatischen Handbewegung. »Das verletzt mich wirklich. Ich bemühe mich, hier einen sicheren Raum zu schaffen, und bin offen für jede Form von Kritik. Ich hätte mir gewünscht, dass du mir das früher gesagt hättest, dann hätten wir gemeinsam nach Lösungen suchen können.«

Wenn ich in meinem Leben noch einmal mit den Augen rollen muss, fallen sie mir bestimmt raus. Ich massiere mir die linke Schläfe, das dumpfe Pochen ist der Vorbote meiner unvermeidlichen Kopfschmerzen.

»Vielleicht hatte ich einfach keine Kraft und keine mentalen Ressourcen für Diskussionen über Dinge, die ihr als angeblicher Safe Space wissen solltet? Ich …« Ich stoppe, weil ich mich daran erinnere, dass manches keine Energie wert ist. Ich mache einen Schritt zurück, denn ich brauche diese Distanz und will schleunigst hier weg.

»Wenn du uns nicht transparent kommunizierst, was dich stört, wie sollen wir dann lernen und uns verbessern?« Lena greift nach meiner Hand, aber ich stecke meine Hände schnell in die Hosentaschen. Missbilligend verzieht sie ihren Mund.

»Eine unserer Gruppenregeln ist, dass wir voneinander lernen, uns gegenseitig Fragen stellen und uns auch unterstützen. Es können ja nicht alle auf dem gleichen Wissensstand sein.« Lena schaut Caro erwartungsvoll an. »Das siehst du doch auch so, oder?«

Caro verdreht nur die Augen und antwortet nicht darauf.

Fuck aufs Lernen und Verbessern auf Kosten von PoC. Auf Kosten von mir. Ich kann nicht mehr. »Hast du jemals was von Google gehört?«, will ich wissen und ignoriere ihren pikierten Blick. »Du weißt schon, wo man Fragen aller Art eintippen kann? Manche Dinge kann man sich auch selbst beibringen. Zum Beispiel, dass Trommeln im Karnevalskostüm auf einer Anti-Rechts-Demo absolut unpassend ist oder dass man Betroffenen wie mir nicht den Mund verbietet.«

Die Stille zwischen uns wird nur vom Summen der Espressomaschinen unterbrochen.

Lena tupft sich die Augen ab und ich bin mir sicher, dass sie mit dem Finger fest in ihre Augen drückt, um Tränen rausquellen zu lassen.

»Ich denke, ich brauche einen Moment, um das Gesagte zu verarbeiten, das ist ganz schön harter Tobak, den du mir heute mitgegeben hast.«

Ich weiß nicht, wie sie es schafft, mit ihren 1,70 m so klein und zerbrechlich zu wirken, als würde sie ein Windstoß umwehen.

»Ich fühle mich jetzt sehr schlecht, ich bitte dich daher, meinen Wunsch nach Abstand zu respektieren.«

»Wie bitte?« Ich glaube, ich höre nicht richtig. »Ich habe dir nur gesagt, dass ich nicht mehr an den Veranstaltungen teilnehmen werde, und du machst hier so ein Drama um dich?«

»Ich lasse mir meine Gefühle nicht von dir kleinreden«, erwidert Lena trotzig. »Meine Gefühle sind valide. Bitte gehe jetzt.«

Ich fasse es nicht.

Während alte, weiße Männer mein Untergang sind, sind die Tränen weißer Frauen das Gift, das den Untergang erst möglich macht. Inzwischen ziehen wir unangenehme Blicke auf uns und ich bin froh, dass die meisten Gäste zu weit weg sind, um Details unserer Unterhaltung mitbekommen zu haben.

Schließlich ist es Caro, die mich hinauszieht.

»Hat dich das Gerede nicht auch gestört?«, will ich wissen, als wir auf der Straße stehen. Mittlerweile glänzen die Pflastersteine vom leichten Regen und ich verfluche mich dafür, dass ich keinen Regenschirm mitgenommen habe.

Caro zuckt nur mit den Schultern und wippt auf ihren Füßen. »Ja, schon. Ich kann es ja auch nicht leiden, wenn Betroffene immer alles erklären müssen. Ihr müsst ja genug mitmachen …«

»Aber?«

»Ich liebe deine Power, Süße, aber der Spruch mit Google war schon hart. Die hat ja am Ende wirklich geheult.«

Ich zucke kaum merklich zusammen. Macht Caro mich gerade wirklich dafür verantwortlich, dass Lena ihre Krokodilstränen vergossen hat?

»Am Ende wollen wir doch alle das Gleiche und vielleicht sollte man nicht alle Brücken abreißen. Was, wenn sie keinen Bock mehr hat, ein Ally zu sein, weil du sie wegen einer Kleinigkeit angepampt hast?«

Ich presse die Lippen zusammen und schweige.

Will ich wirklich die Freundin sein, die immer alles anspricht und damit schlechte Laune verbreitet? Nein, dieses Fass mache ich heute nicht auch noch auf.

»Aber etwas Gutes hat es.« Caro grinst und zückt ihr Handy, als wäre überhaupt nichts passiert, während ich immer noch dastehe wie ein Schneemann unter der knallenden Sonne. »Wenn wir schon hier sind, texte ich Mo und Selin, ob sie Zeit haben und nachher noch mit uns ins HALO gehen wollen.«

Es tut so weh, mir selbst einzugestehen, dass sich die finanzielle Situation meiner Familie in Momenten wie diesen wie eine Fußfessel anfühlt. Klar würde ich gern feiern gehen, einfach die Nacht durchtanzen und alles um mich herum vergessen. Aber ich muss darauf achten, was für meine Familie machbar ist, und das nagende Gefühl, dass sich der Abstand zwischen mir und meinen Freund*innen immer weiter vergrößert, lässt sich nicht abschütteln.

»Sorry«, bringe ich heraus. »Ich muss um 20:00 Uhr zu Hause sein.« Nicht die Wahrheit, aber auch keine Lüge.

Caro seufzt und tätschelt mir mitleidig den Arm. »Sorry. Ich hab vergessen, dass deine Mutter so streng ist. Vielleicht sagst du ihr einfach, dass du bei mir bist und nicht im HALO?«

Ich bringe es nicht über mich, Caro zu sagen, dass mir einfach das Geld fehlt, um jetzt noch feiern zu gehen, der Fünf-Euro-Latte-Macchiato war schon Luxus genug. Außerdem trinke ich keinen Alkohol, aber darauf haben meine Freunde schon damals in der Schule nur mit Unverständnis reagiert.

»Voll schade, dass du nicht mitkommen kannst, aber vielleicht nächstes Mal.« Caros Lächeln ist dünn und ihre Umarmung schwach und mit einem Kloß im Hals weiß ich, dass sie meine Absage heute als Zurückweisung aufgenommen hat. Sie winkt mir noch an der Tür zu und ich würde mich am liebsten zusammenrollen. Es verletzt mich schon, dass meine Freund*innen mich ohne zu zögern einfach stehen lassen und ich reibe mir resigniert über das Gesicht.

War ich wirklich zu harsch? Der Satz von Caro geht mir nicht aus dem Kopf. Ich weiß, dass ich verbohrt sein kann und mich ungewollt verrenne. Habe ich überreagiert?

Track 02: Ju Jang Mi

Vorschau

Wenn ich ein Messer in der Hand halte, ist die Welt wieder in Ordnung. Ich atme durch, lockere meine verspannten Schultermuskeln, bevor ich mit Wucht die Klinge heruntersausen lasse. Ein Lächeln umspielt meine Lippen. Der Duft von geröstetem Knoblauch, ein Hauch von Sesamöl und gewürztem Fleisch ist wie eine warme Umarmung, die mich das Hamburger Schietwetter, den Reinfall beim Gruppentreffen und Caros Unverständnis, die permanent an meiner Psyche gekratzt haben, vergessen lässt.

Unsere kleine Küche ist für mich immer ein Zufluchtsort gewesen, ein Ort, an dem ich mich nie verstellen muss, wo wir als Familie zusammen sein können. Das rhythmische Geräusch des Messers, mit dem ich die Karotten in feine, längliche Streifen schneide, hat eine hypnotische Wirkung auf mich. Angst, mich zu verletzen, habe ich nicht, mittlerweile ist mir jeder Handgriff in der Küche in Fleisch und Blut übergegangen und ich könnte es auch mit verbundenen Augen tun.

Eigentlich habe ich nur mit dem Kochen angefangen, weil Yoona und ich sonst nur Fertiggerichte gefuttert hätten – Schlüsselkinder-Sein sei Dank, weil Eomma meistens die lukrativen Nachtschichten arbeitete und immer noch arbeitet und wir größtenteils auf uns alleine gestellt gewesen sind.

»Hey, bist du bald fertig? Ich will noch filmen.« Yoona steht am Türrahmen und ihr seidiges Haar umrahmt ihr schmales Gesicht. In der Hand befindet sich wie immer ihr Handy, das sie mit glitzernden Strasssteinchen beklebt hat. Ich konzentriere mich auf das Messer in meiner Hand und reagiere nicht auf sie. Yoona weiß verdammt noch mal genau, dass sie mich nicht stören soll, wenn ich in der Küche mit scharfen Gegenständen hantiere, aber wie so oft interpretiert sie mein Schweigen als Einladung, mich zuzutexten.

»Weißt du was? Mein neuestes Video geht gerade viral! Schon über 10.000 Aufrufe innerhalb von drei Stunden.«

»Wirklich? Welches Video denn?« Ich täusche Interesse vor, während ich überlege, ob ich noch Zeit habe, ein paar Banchan für das Bibimbap vorzubereiten, bevor Eomma von ihrer Schicht aus dem Krankenhaus zurückkommt. Eine von uns muss ja das Abendessen auf den Tisch bringen.

Yoona dreht in unserer engen Küche eine Pirouette und kommt neben mir zum Stehen. Als wäre es völlig selbstverständlich, schnappt sie sich ein paar Karottenscheiben vom Schneidebrett. »Die Leute lieben die Videos, wo ich Koreanisch spreche und singe, sie sind echte Hits!«

Ich stoppe und lache, aber ohne jede Spur von Humor. »Du weißt, dass das meine Stimme ist und nicht deine?« Ich kann nicht glauben, dass sie die Aufnahme von mir geklaut hat, als ich auf dem Sommerfest unserer koreanischen Gemeinde vorgesungen habe.

Die heitere Miene meiner Schwester verzieht sich kurz, bevor sie unbekümmert mit den Schultern zuckt, als sei das eine Lappalie, dass sie Tausenden Menschen etwas vorspielt.

»Ja, aber es ist doch nicht so, als würdest du etwas aus den Aufnahmen machen? Sie sind doch völlig nutzlos für dich.« Yoona streicht sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Ich würde sagen, es ist eine Win-win-Situation, meine Follower*innen lieben den Content und ich nehme dir nichts weg.«

Sagt man von Zwillingen nicht, dass sie eine unerklärliche Verbindung miteinander haben und sich gegenseitig ergänzen? Wenn wir beide keine eineiigen Zwillinge wären, hätte ich längst daran gezweifelt, ob wir miteinander verwandt sind.

Unter meiner ruhigen Fassade brodelt es und wahrscheinlich tue ich meiner Schwester unrecht, weil der Frust, der aus mir rausplatzen will, nicht nur ihretwegen ist. Der ganze Tag ist einfach großer Mist. »Für dich sind auch nur deine Likes und Reichweite wichtig.« Mein Ton ist schärfer als beabsichtigt, aber Yoona bemerkt es nicht. Oder hat sich entschieden, es zu ignorieren. Geschäftig positioniert sie das Ringlicht und befestigt ihr Handy in der vorgesehenen Halterung.

»Natürlich! Es gibt gerade eine Menge Leute, die sich für Korea interessieren. K-Pop, K-Drama, das Essen und das ganze Blabla. Warum sollte ich das nicht zu meinem Vorteil nutzen?«

Sie grinst mich unschuldig an, als sei das vollkommen in Ordnung, dass sie sich und unsere Kultur als Token einsetzt, um daraus Profit zu schlagen. Ich kann ihr Grinsen nicht erwidern und brauche einen Moment, um ihr zu antworten, weil ihre beiläufigen Bemerkungen sich wie Sandpapier auf meiner Haut anfühlen.

»Das ist trotzdem nicht richtig von dir.« Ich gebe die Karottenscheiben in die Schüssel zu den anderen Bibimbap-Zutaten, lege das Messer beiseite und atme tief durch. Ihre nonchalante Art, unsere Kultur und vor allem mich in ihren kindischen Videos zu benutzen, als seien wir Bausteinchen für ihren Erfolg, stößt mir übel auf.

Während ich darum kämpfe, meinen Platz in einer Welt zu finden, in der ich nicht weiß, wohin mit meinen Gefühlen über die ablehnende Gesellschaft, hat Yoona unsere Kultur in eine Ware verwandelt, und das tut weh. Vor allem, weil sie so betont unpolitisch und naiv tut. Rassismus gehört wie das Atmen untrennbar zu uns, zu allen, die nicht weiß sind. Seit unserer Geburt – und wird uns nicht einmal verlassen, wenn wir sterben.

»Als wir Kinder waren, hattest du nie Interesse daran, Koreanisch zu lernen, und jetzt nutzt du …«, ich halte kurz inne, »und jetzt nutzt du mich dafür aus?«

Yoona testet unbeeindruckt die Einstellungen ihres Handys und macht ein Fingerherz in Richtung der Kamera. »Du bist immer so ernst. Entspann dich doch mal! Und wir sind Schwestern, deins ist meins und meins ist meins.«

Wider Willen muss ich lachen.

Yoona lächelt. »Es ist ja nicht so, als würde ich jemandem wehtun.«

»Doch, das tust tu, aber du merkst das nicht einmal. Du nimmst mich nicht ernst und lügst deine Zuschauer*innen an.«

Ich räume automatisch das benutzte Geschirr und das Schneidebrett in den Geschirrspüler. Nichts hasse ich mehr als eine unordentliche, dreckige Küche. »Du hättest mich vorher fragen können. Du weißt doch, dass ich es nicht mag, in sozialen Netzwerken gepostet zu werden.«

»Ich nehm dich ernst. Ich bin nur nicht deiner Meinung«, murmelt Yoona. »Du verstehst einfach nicht, was man braucht, um es in dieser Welt zu schaffen.«

»Lügen und betrügen?«, frage ich mit hochgezogener Augenbraue und meine Schwester vergewissert sich kurz, dass sie noch nicht livestreamt, und antwortet mir mit zwei Mittelfingern.

Eine halbe Stunde später hat sich unsere Küche in ein kleines Studio mit zusätzlichen Ringlichtern und einem mobilen Greenscreen verwandelt.

»Moin, ihr Lieben!« Fröhlich begrüßt Yoona die gesichtslose Zuschauerschaft, die sich zweifellos eingeschaltet hat.

Ich bin beeindruckt von ihrer Verwandlung. Verschwunden ist meine nervige Schwester, stattdessen sehe ich eine selbstbewusste Frau, die sich so natürlich vor der Kamera bewegt, als sei es schon immer ein Teil ihres Lebens gewesen – und das auch noch live, ohne jede Möglichkeit, Versprecher rauszuschneiden.

»Heute machen wir zusammen koreanisches Streetfood, Tteokbokki!« Sie setzt ihr typisches Lächeln auf, ein Schmollmund mit viel Aegyo, und formt mit den Händen ein Herz in Richtung ihres Handys. Dann tanzt sie eine Melodie summend auf der Suche nach den richtigen Zutaten durch die Küche. Kochen und Yoona sind wie Öl und Wasser – es stößt sich einfach ab, aber sie macht ihre mangelnden Fähigkeiten durch ihren Enthusiasmus und ihren Charme wett.

Aber meine Bewunderung verflüchtigt sich und wird durch Unbehagen ersetzt, als ich sehe, wie sie koreanische Wortfetzen mit kindlicher Stimme in ihren Monolog einbaut, die Zutaten nicht richtig ausspricht und auch noch in der falschen Reihenfolge hinzufügt.

Wenn es mir nicht so unangenehm wäre, für die Öffentlichkeit gefilmt zu werden, hätte ich schon längst eingegriffen – durch die wild verteilte Gochujang-Soße sieht es aus, als hätte es ein Blutbad gegeben. Sie rührt die Reiskuchen in der Pfanne um, als würde sie gerade eine Suppe kochen. Und ich weiß jetzt schon, dass die herausgespritzte Soße anbrennen wird und kaum wieder vom Herd abzukratzen ist. Ich will retten, was zu retten geht, weil ich genau weiß, dass Yoona nicht alles rechtzeitig sauber kriegt, bevor Eomma von ihrer langen Schicht im Krankenhaus nach Hause kommt. Wahrscheinlich bleibt das Saubermachen wieder an mir hängen. »Ah!«

Ich schrecke zusammen, als Yoona freudig quietscht und vor der Kamera hüpft. »Wow, Danke dir für die Doni, Nij1004! Lieben Dank!«

Ich verstehe nur Bahnhof und beobachte, wie sie ihren Follower*innen eine Kusshand zuwirft. Während ich vom Hintergrund aus zuschaue, kann ich einen Anflug von Neid nicht unterdrücken, weil Yoona anscheinend keine Probleme hat, die tollpatschige, liebenswürdige Asiatin vor der Kamera zu spielen, und ihr wahrscheinlich größtenteils deutsches Publikum damit um den Finger wickelt. Was würde ich für diese Ignoranz geben, denke ich, einfach so tun, als gäbe es für uns keine Probleme.

Schließlich, als alles fertig zubereitet ist, probiert Yoona vom Gericht, scherzt mit ihren Fans und verabschiedet sich. »Bis zum nächsten Mal!«

Kaum ist die Aufnahme beendet, ist Yoona wie verwandelt und ihr Blick wird berechnend, als sie das Material begutachtet. »Hm, das nächste Mal kündige ich das Live vorher in der Story an, es waren nur paar Hundert Leute dabei.« Sie tippt wild auf das Display ihres Handys. »Und das Licht war auch nicht ideal.«

»Ist das nicht alles ein bisschen … oberflächlich?«, frage ich, unfähig, meine Missbilligung zu unterdrücken. »Du nutzt unsere Kultur aus, um Aufmerksamkeit zu bekommen, und es stört dich nicht einmal?«

»Nicht schon wieder!« Yoona stöhnt genervt auf und beginnt, mit nassen Küchentüchern die Theke abzuwischen. »Wir führen immer die gleichen Diskussionen, Suki. Wir brauchen das Geld und wenn das bedeutet, dass man sich danach richtet, was die Leute sehen wollen, dann ist das kein Ausnutzen, sondern eine Chance. Weißt du, wie viele Donations heute reingekommen sind?«

»Ist das wirklich alles, was unsere Kultur für dich bedeutet? Eine Möglichkeit, Geld zu verdienen?« Enttäuschung macht sich in mir breit. Das ist so opportun.

Meiner Schwester mag es egal sein, aber alles in mir sträubt sich, wie sie unser »exotisches Anderssein« für Likes und Klicks ausnutzt, während man uns in der Realität mit Unverständnis begegnet. Das Gespräch mit Lena von vorhin liegt immer noch schwer in meinem Magen.

»Jaja. Ich weiß, was du sagen willst. Du redest permanent über unsere Kultur, aber du weißt schon, dass es nicht nur eine Art gibt, wie man sie schätzen kann?« Yoona redet so schnell, dass ihre Worte beinahe übereinanderstolpern, und schnappt nach Luft. »Außerdem gibt es einen Unterschied zwischen cultural appropriation und cultural appreciation – gerade du solltest das wissen, du bist doch überall als social justice warrior unterwegs und findest immer etwas zu meckern, weil du alles besser weißt. Weißt du was? Ich habe Spaß, ich tue niemandem weh und die Leute mögen das!« Yoona hält mir ihr Handy vor das Gesicht. »Über dreihundert Euro, nur für einen Livestream.«

Ich presse die Lippen zusammen und halte mich zurück. Dreihundert Euro sind eine Menge Geld, das wir wirklich brauchen.

»Eomma übernimmt jede Schicht im Krankenhaus und wir wissen beide, dass das nicht reicht. Außerdem arbeitet sie sich kaputt. Influencerin zu sein ist etwas, was ich nicht nur zum Spaß mache, es ist mein Traum.« Ihre Augen verraten einen Hauch von Verletzlichkeit, aber auch jede Menge Trotz. »Und im Moment kann ich uns nur damit unterstützen.« Meine Frustration erlischt wie ein Feuer, dem der Sauerstoff entzogen wird, und wird durch mein schlechtes Gewissen ersetzt. Sie hat ja recht und es ist nicht fair, dass ich meine Laune an ihr ausgelassen habe. Egal ob Yoona damit Geld verdient oder nicht. Meine Schwester liebt es und ich sollte es bedingungslos unterstützen. Sie tut für unsere Familie, was sie kann – und ich? Die, die ich anpampen sollte, bin ich selbst.

»Sorry, ich bin heute einfach nur schlecht gelaunt, ich hätte dich nicht anmachen sollen.« Meine Schultern senken sich und Yoona umarmt mich.

»Awww.« Sie drückt ihre Wange an meine. Yoona ist zwar launisch und flatterhaft, aber sie ist nicht nachtragend. Und das liebe ich an ihr. »Mein Grummel-Mandu.«

»Hey, lass das, du verschmierst alles mit Gochujang!« Ich versuche halbherzig, sie wegzuschieben, doch Yoona drückt sich kichernd noch enger an mich, bis ich mit einem Lächeln ihre Umarmung erwidere.

Während ich Yoona helfe, die Küche zu putzen, damit Eomma nachher keinen Schreck bekommt, schweifen meine Gedanken ab und bleiben an einer Bemerkung von Yoona hängen.

Es ist mein Traum.

Habe ich jemals von etwas geträumt? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals etwas so stark gewollt und es so auch durchgezogen habe, wie Yoona es tut. Seit dem Abitur befinde ich mich in einem Schwebezustand, ich weiß immer noch nicht, was ich möchte, ich weiß nur, was andere – insbesondere Eomma – von mir erwarten. Aber den Mut, genau herauszufinden, was ich mit meinem Leben anstellen will, und Eomma zu sagen, dass ich zumindest nicht das Leben führen kann, das sie sich für mich erhofft, diesen Mut finde ich einfach nicht.

Frustriert schiebe ich den Einkaufswagen vor mir her und folge meiner Mutter durch die Gänge des Supermarktes. Weil Yoona beim Kochen einfach mehr Zutaten verwendet hat, ohne es mit Eomma abzusprechen, müssen wir notgedrungen heute mehr einkaufen als geplant. Als ob mich meine Gedanken um meine Zukunft allein nicht schon um den Schlaf gebracht haben, hat es mir einen Stich ins Herz gegeben, als ich gestern gesehen habe, wie Eomma am Küchentisch saß und in den Prospekten verschiedener Discounter blätterte.

Ich hasse es abgrundtief. Ich hasse das Rascheln der Seiten des billigen Papiers und der muffige Geruch der Prospekte lässt in mir eine Mischung aus Scham und Resignation aufsteigen. Es ist nicht so, dass wir arm sind, aber wir müssen trotzdem schauen, dass wir unser Budget gut verplanen. Wer weiß, wann die Waschmaschine das nächste Mal schlapp macht oder Eomma das Auto zur Reparatur bringen muss?

»Fünfhundert Gramm, bitte. Vom Schweinebauch. Und ganz dünn geschnitten«, holt mich Eommas Stimme aus meinen Gedanken. Sie spricht leise und ihr koreanischer Akzent gibt ihren Worten eine weiche Melodie.

Als der Angestellte an der Fleischtheke weiterhin fingerdicke Scheiben schneidet, die für unser geplantes Samgyeopsal zu dick sind, wiederholt Eomma höflich: »Dünner, bitte.«

Der Mann verdreht die Augen. »Noch dünner und dann fällt es auseinander.«

Eomma lächelt kopfschüttelnd und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. »Dünner.«

Er verzieht den Mund und mustert uns abschätzig. Bevor er die Schneidemaschine wieder anwirft, glaube ich zu hören, wie er über uns schimpft – irgendwas mit »wissen nicht, was sich in Deutschland gehört« und »typisch«. Und es klingt, als würde er Eommas Akzent nachahmen.

Heute nicht, ihr Arschlöcher. Krawall ist mein zweiter Vorname.

»Liegt das nur an mir oder wirkt dieser Laden heute besonders rassistisch?«, frage ich Eomma absichtlich auf Deutsch. Angriff ist meiner Meinung nach oft die beste Verteidigung. Rassist*innen suchen sich gern Personen, die sie für schwach halten. Wenn diese armen Würste merken, dass sie sich nicht über uns erhöhen können, weil wir Paroli bieten, lassen sie meistens von uns ab.

»Pst, mach keine Szene«, warnt mich Eomma auf Koreanisch. Dem Supermarktangestellten gegenüber trägt sie ihre lächelnde Maske. Eomma ist wie immer auf die Außenwirkung bedacht, die wir auf andere haben, und nie darauf, wie es uns dabei geht. Das Gesicht wahren, unauffällig sein, ist ihr am wichtigsten.

Ich balle meine Hände zu Fäusten und grabe meine Nägel so lange in meine Handflächen, bis mich der Schmerz wieder erdet. Aber der Typ hat uns verächtlich angeschaut und das lag nicht nur daran, dass wir »Sonderwünsche« hatten. Ich habe mir die Art, wie er mit uns gesprochen hat, bestimmt nicht eingebildet. Oder doch? Ich bin doch nicht die, die zu empfindlich ist, Eomma ist diejenige, die diese Mikroaggressionen ignoriert und so tut, als ob wir nicht anders behandelt werden. Ich will ja auch nicht täglich an Rassismus denken, aber das brauche ich auch nicht, denn Rassismus denkt an mich – pausenlos.

Deswegen hat mir Eomma bereits früh beigebracht, nicht aufzufallen, nicht aufmüpfig zu sein. Sei wie Bambus, weich und biegsam. Anpassungsfähig und leise. Nein. Ich präferiere, so zu sein wie deutscher Asphalt. Hart und kaputt.

Ich schnaube, als der Typ das verpackte Fleisch auf die Theke klatscht. Das macht er doch nur bei uns so und nicht bei weißen Kund*innen. Da bin ich mir sicher.

»Warum bist du nur so empfindlich?«, flüstert mir Eomma zu, als wäre ich die Schuldige.

»Tut mir leid, aber ich habe meine tägliche Portion Ignoranz gegenüber Alltagsrassismus schon aufgebraucht«, schnauze ich auf Deutsch zurück und meine Stimme trieft vor Sarkasmus. Normalerweise würde ich in der Öffentlichkeit nie meine Stimme gegen Eomma erheben, aber heute habe ich meinen anerzogenen Respekt vor Älteren anscheinend zu Hause gelassen.

»Achte auf deinen Ton.«

Am liebsten möchte ich gegen den Einkaufswagen treten. Man nimmt mich schon jetzt nicht ernst. Das wird sich auch nicht ändern, wenn ich lieb und nett alles ignoriere und versuche, den Kopf in den Sand zu stecken. Was passiert dann, wenn ich mich so sehr angepasst habe, dass ich im Herzen der Weißheit angekommen bin?

»Ich bin nicht das Problem, die Leute, die so einen Scheiß von sich geben, sind es.« Ich kann es nicht lassen und schaue in die Richtung, aus der die Beleidigung gekommen ist.

»Young-Sook.«

Dass sie meinen vollen Namen nutzt, lässt mich beinahe stolpern und als ich das nichtssagende, freundliche Lächeln auf dem Gesicht meiner Mutter sehe, folge ich ihr resigniert.

»Eomma, wie kannst du so leben?«, frage ich und habe Mühe, meine Wut zu zügeln. »Wie kannst du einfach ignorieren, wie die Leute uns behandeln?«

Diesmal wechsele ich ins Koreanische, denn nie im Leben würde ich meiner Mutter auf Deutsch Vorwürfe machen. So tief bin ich nicht gesunken.

Trotzdem. Es ist nicht das erste Mal, dass mich kleine, spitze Feindseligkeiten im Alltag auf die Palme treiben. So banal, so unauffällig für die, die nicht davon betroffen sind. Das Vordrängeln an der Kasse? Das Übergangenwerden an der Theke beim Bäcker? Das »von oben herab«-Getue in Geschäften, wenn sie glauben, wir würden kein Deutsch verstehen? Die gönnerhafte Gutsherrenart bei Behördengängen, wenn uns Beamte wie Bittsteller behandelt haben und so tun, als würden sie persönlich für uns aufkommen müssen?

Ich kann mir das alles nicht eingebildet haben. Oder?

»Weil es einfacher und gesünder für uns ist, solchen Menschen aus dem Weg zu gehen«, antwortet Eomma leise, während sie den Wagen langsam vor sich herschiebt, ihren Blick stur auf die abgepackten Schweinebauchscheiben gerichtet. »Denk daran, wenn du ein Problem mit etwas hast, bist du selbst meist der Auslöser dafür – eben weil du dich daran störst. Außerdem ist es ermüdend, wenn du hinter jedem Verhalten eine Feindseligkeit vermutest. Manche Menschen sind einfach so.«

Mit einer versöhnlichen, unbeholfenen Geste tätschelt sie mir den Arm und schiebt den Einkaufswagen dann in Richtung der Kassen. Es ist ihre Art, mir zu zeigen, dass sie mir den vorherigen Ausbruch verziehen hat. »Komm, wenn wir zu Hause sind, machen wir Samgyeopsal und dann geht es dir wieder besser.«

Nein, denke ich und das Gefühl, dass mein Brustkorb von außen zusammengedrückt wird, wird stärker. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft sich meine Hilflosigkeit, die niemand richtig zu hören scheint, in einer körperlichen Reaktion bemerkbar gemacht hat.

Als ob Fleisch in mich reinzudrücken außer einem kurzen Dopamin-High etwas ändern würde. In mir bricht etwas. Ich reibe mir mit der flachen Hand über das Brustbein. »Ich will aber kein Leben leben, wo ich so tun muss, als gäbe es keinen Rassismus! Das ist doch kein Leben, das ist nur ein Überleben!«

Am liebsten möchte ich meine Sachen packen und fort. Weg aus diesem kalten Deutschland.

»Ich wünschte, wir wären jetzt in Korea. Warum bist du nicht dort geblieben? Dann wären wir alle diesem Scheiß nicht ausgesetzt und wären viel glücklicher.« Ich weiß, dass ich mich anhöre wie ein trotziges Kind, aber mir ist es egal. »Ich vermisse Seoul. Ich vermisse Halmeoni und Harabeoji.«

»Ich weiß, mein Kind.« Für einen Moment wird Eommas Blick weich. »Ich weiß.«

Es tut mir mehr weh, wenn ich sehe und höre, wie Eomma mich beschwichtigen möchte. Wie sie nicht auffallen will und Anfeindungen ignoriert. Der Schmerz in mir macht mir Angst, denn er wartet immer drauf, dass ich die Kontrolle verliere, um aus mir in Form von heißer Wut herauszubrechen.

Ich laufe Eomma hinterher, ohne wirklich etwas von meiner Umgebung zu registrieren, und das Dröhnen in meinen Ohren wird immer lauter. Für einen Moment wird mir schwarz vor Augen.

Ich hasse alles. Und vor allem hasse ich im Moment mich selbst. Ich bin es leid, mich machtlos zu fühlen und mich immer fragen zu müssen, warum man uns mit Ablehnung begegnet. Ist es Rassismus? Oder sind die Menschen hier einfach nur Arschlöcher? Diese Unsicherheit, nicht zu wissen, woran man ist, ist so furchtbar ermüdend und raubt mir so viel Kraft. Ich möchte diese tief in mir verwurzelte Unzufriedenheit loswerden, aus diesem Vakuum ausbrechen, das aus einer täglichen Umarmung von Plattitüden, Schuldgefühlen und Feindseligkeiten besteht.

Die Tränen, die ich zurückhalte, sind heiß und schwer. Brennen. Ich frage mich, wie lange ich die Fassade der Gleichgültigkeit aufrechterhalten kann, weil ich merke, wie mir viel öfter die Kontrolle über meine Gefühle entgleitet und sich immer mehr Wut in mich hineinfrisst.

Etwas muss sich ändern. Aber was? Und wie?

Track 03: Oba Iteu

Zum Kotzen

»Young-Sook.«

Ich zucke zusammen, als die Stimme meiner Mutter die unangenehmen Stille zwischen uns unterbricht.

Während der Fahrt vom Supermarkt nach Hause hat Eomma mit keinem Wort meinen Gefühlsausbruch im Supermarkt erwähnt. Ein flaues Gefühl macht sich in mir breit. Stille bedeutet für mich, dass sie enttäuscht ist, und für mich ist Enttäuschung verletzender als jede Zurechtweisung.

»Du kannst nicht gegen alles rebellieren, nur weil dir etwas nicht gefällt. Es gibt Dinge im Leben, die lassen sich nicht ändern – egal was du tust.« Ihre Hände umklammern das Lenkrad. »Das ist kein Weg, dein Leben zu leben, es wird dich nur kaputt machen. Immer misstrauisch zu sein und immer das Schlimmste anzunehmen.«

Sie sieht so müde aus, denke ich und mein schlechtes Gewissen nimmt überhand. Ich will mich entschuldigen, auch wenn ich es nicht meine, nur damit sie nicht mehr so niedergeschlagen schaut, aber dann redet sie weiter und mir bleibt alles im Halse stecken.

»Anstatt deine Zeit zu verschwenden und auf diese … diese Veranstaltungen zu gehen, die dir anscheinend diese Ideen gegeben haben, solltest du lieber etwas lernen. Dich weiterbilden. Und dir Gedanken machen, wo du studieren wirst.« Ich schweige und nach einem Seufzen redet Eomma weiter. »Hast du dir die Unis angeschaut, die ich dir rausgesucht habe?«

Das Unausgesprochene zwischen uns schreit mich regelrecht an: Mit deinem Abi solltest du Medizin mit ein paar Wartesemestern schaffen. Um in dieser Welt zu bestehen, brauchst du eine gute Ausbildung. Ohne ein Studium bist du nichts. Du musst erfolgreich werden, damit dir niemand etwas kann.

Im Gegensatz zu Yoona habe ich ein passables Abi abgeliefert und das ist auch der Grund, warum mich Eomma nicht gedrängt hat, als ich ihr nach dem Abitur gesagt habe, dass ich eine Pause vom Lernen brauche.

Ich atme tief ein und aus, balle die Hände zu Fäusten und fokussiere mich auf meine Atmung, um mich davon abzuhalten, etwas Unüberlegtes zu sagen, wie, dass ich überhaupt nicht Ärztin werden will. Aber vielleicht ist es doch an der Zeit, dass ich der Realität ins Auge sehe und mich mit einem Medizinstudium anfreunde. Immerhin könnte ich nach dem Studium meiner Familie finanziell helfen – und Eomma wäre endlich stolz auf mich. Ich sollte nicht länger ein egoistisches Kind bleiben und nur an mich denken, sondern das tun, was für die Familie am besten ist. Oder?

»Ich mache mir Sorgen um dich, Suki-ya.« Die Erschöpfung in der Stimme meiner Mutter trifft mich stärker als die erwartete Standpauke. Sie parkt das Auto, macht aber keine Anstalten auszusteigen. »Du bist in den letzten Monaten so aggressiv geworden, aber auch abwesend. Seit du dich mit diesen Leuten aus dem Internet triffst. Dieser Umgang tut dir nicht gut, du weißt nicht einmal, wer sie wirklich sind. Und du solltest deine Zeit für wichtigere Dinge nutzen. Wie dein Medizinstudium.« Sie deutet mein Schweigen anscheinend als Zustimmung, denn sie öffnet die Tür. »Komm, wir waren schon zu lange unterwegs.«

Die prall gefüllten Einkaufstüten in den vierten Stock hochzutragen ist ohne Aufzug ein gutes Work-out und als wir endlich unsere warme Wohnung betreten, werden wir sehnlichst erwartet.

»Da seid ihr ja endlich, ich verhungere!« Ahnungslos und fröhlich nimmt Yoona Eomma die Einkaufstüten ab. »Uff, was ist da drin, Gold?« Sie kichert über ihren eigenen schlechten Witz und schleppt die Einkäufe in die Küche. »Was gibt es denn? Oh, Chips!« Sie will schon die Tüte aufreißen, als Eomma sie ihr aus der Hand nimmt.

»Nicht vor dem Essen!«

»Eomma!« Yoona faltet ihr Hände, neigt ihren Kopf zur Seite und gibt ihr Bestes, um naiv und unschuldig auszusehen. »Bitte! Es dauert doch eine Ewigkeit, bis das Essen fertig ist! Bis dahin bin ich schon lange verhungert.«

»Wenn du hilfst, sind wir schneller. Du kannst schon mal den Grill rausholen.« Ich drücke Yoona eine Packung Steinpilze gegen die Brust. »Oder das Gemüse putzen und schneiden.«

Ich muss lachen, als Yoona theatralisch ihre Backen aufbläst und aussieht wie ein Hamster. Ich gebe ihr mit meiner Hüfte einen leichten Schubser. »Und wenn du dabei bist, kannst du den Salat auch waschen und abtropfen.«

»Jaja, ich weiß.« Yoona strahlt mich an, als ich ihr hinter dem Rücken von Eomma einen Schokoriegel zustecke, und macht sich dann auf, den Tisch zu decken.

Später, als wir um den Tisch sitzen, während das Fleisch auf dem Tischgrill vor sich hin brutzelt und ich die Pilze und Knoblauchzehen auf die heiße Platte hinzufüge, wird mir klar, dass der Ärger der letzten Tage aus mir rausgeflossen ist. Als ob die Hitze des Grills nicht nur das Fett aus dem Fleisch brennt, sondern auch die Wut aus mir.

»Hier.« Eomma schneidet einen Fleischstreifen mit der Schere in Stückchen und verpackt ein Stück in ein Salatblatt mit Reis und einem Klecks Gochujang. Sie hält es mir hin und alles, was ich sehe, sind Zuneigung, Sehnsucht und Erwartungen, eingewickelt in Salat.

Ich liebe dich. Sagt es mir.

Entschuldigung. Bittet es mich.

Ich öffne den Mund und beiße herzhaft rein und der Geschmack der geheimen Gewürzmischung, die Eomma immer beim Fleisch verwendet, explodiert in meinem Mund. Es ist so, so gut.

»Ich auch, Eomma! Für mich auch!« Yoona schmollt gespielt. »Wieso bekommt nur Unni was? Ich will auch!«

Sie reißt ihren Mund auf und ich muss kichern.

Es sind Momente wie diese, wenn wir zusammen am Esstisch sitzen, lachen und für einen Augenblick sorglos sind, die mir Kraft geben und mir die leise Hoffnung geben, dass doch alles gut werden kann.

Es gibt Dinge auf dieser Welt, die sollte niemand erleben. Die eigene aufgelöste Mutter, die sich entschuldigend immer wieder vor den Polizisten verbeugt, und die Schwester, die blass und zitternd neben ihr steht, zum Beispiel.

Drei Stunden vorher habe ich nicht mal im Traum daran gedacht, dass dieser Tag auf einer Polizeiwache endet. Ich saß bloß in der U-Bahn, um nach Hause zu fahren, habe niemanden provoziert, als ein Mann mich angemacht hat. Nur weil ich aussehe, wie ich aussehe: glatt gebürstetes, schwarzes Haar, blasser, als ich sein sollte, und mit leicht geschwungenen Augen. Eben unverkennbar ostasiatisch.

»Verpiss dich, Coronavirus!«, schrie er und bewarf mich mit einem halb vollen Kaffeebecher, der mich an meinen Oberschenkeln traf.

Fluchend sprang ich auf, als die herausspritzende Flüssigkeit den dicken Stoff meiner Jeans durchnässte. Zum Glück war der Kaffee nicht heiß.

»Was sollte das?« Angeekelt starrte ich den halb trunkenen Mann an. »Was hast du für ein Problem?«

Der Betrunkene grinste mich an und seine gelben Zahnstummel wurden sichtbar. »So was wie du sollte nach China zurück verschifft werden.«

Keiner der anderen Fahrgäste mischte sich ein, sie waren eher unangenehm berührt, dass ich losgeschimpft hatte. Ich kickte den auf dem Boden rollenden Becher mit Wucht in seine Richtung und merkte mit heimlicher Schadenfreude, wie der restliche Kaffee die Hosenbeine meiner untätigen Sitznachbarn traf.

Geschah ihnen recht.

»Lass mich in Ruhe!«

Er rülpste und die Wut in mir war das Benzin, das mich antrieb und nicht zurückweichen ließ, als er näher kam.

»Corona, Corona«, sang er und zeigte mit einem dreckigen Finger auf mich.

Keiner sagte was. Niemand schaute hin. Alle waren in ihrer eigenen Welt, schauten peinlich betroffen weg. Für die anderen Personen im Waggon existierte ich nicht. Als der Typ Geräusche von sich gab, die einem sterbenden Schwein gleichkamen, und die Augen nach hinten zog, brannte bei mir die letzte Sicherung durch.

Scheiß drauf, dass das ein betrunkener Kerl ist. Scheiß drauf, dass mir keiner zur Seite steht. Ich bin es leid, immer zurückzustecken. Die Klügere gibt nach? Darauf habe ich keinen Bock mehr. Lass mich dann die Naivere sein, mir ist es jetzt egal.

Ich machte einen Satz zur Tür und zog mit aller Kraft die Notbremse runter.

Von dieser Wut ist nun nichts mehr vorhanden, ich fühle mich leer, schwerelos und als hätte mich jedes bisschen Kraft verlassen. Geblieben ist nur Resignation.

Warum ist das so? Warum bin ich unsichtbar? Warum werden Leute, die so aussehen wie ich, einfach ignoriert und Anfeindungen gegen uns als Lappalie abgetan?

Eigentlich ist es kein Wunder, dass niemand einen Finger gerührt hat, um mir beizustehen. Im TV und online sammeln Comedians Tausende Views ein, wenn sie in zusammenfantasierter ostasiatischer Tracht imaginäre Sprachfehler nachmachen, sich über Hunde im Kochtopf amüsieren, die Augen nach hinten ziehen und von Happy Endings sprechen. Das sind keine Rechtsradikalen. Das sind Leute wie die, die in der Bahn so getan haben, als würde es die Belästigung vor ihren Augen nicht geben.

Als ich endlich mit Eomma und Yoona gehen kann, erwarte ich eisige Verachtung oder hitzige Vorwürfe – aber was mir begegnet, ist Verzweiflung.

Ich habe Eomma noch nie so hilflos gesehen und ich schlucke meine vorbereitete schnippische Bemerkung runter.

Hat sie mich aufgegeben?

Es gibt kein Geschrei. Keine Vorwürfe. Nichts.

Soll ich mich entschuldigen? Aber was soll ich sagen?

Sorry, dass ich die U3 für fast eine Stunde zum Stillstand gebracht habe?

Ich kann mich glücklich schätzen, dass man mir den entstandenen Schaden nicht zurechnet und mir nichts Schlimmeres droht. Verdanken tue ich das einer Zeugin, die der herbeigerufenen Polizei bestätigt hat, dass ich von dem Betrunkenen bedroht worden bin und ich aus einer Notsituation heraus die Bremse gezogen habe.

Ich schlinge meine Arme um mich. Kalt, mir ist so kalt.

Im Auto mache ich mich klein, drücke mich in eine Ecke.

»Ich weiß nicht, was ich in meiner Erziehung falsch gemacht habe.« Eomma fährt nicht los und reibt sich stattdessen mit den Händen über das Gesicht. »Es kann so nicht weitergehen.«

Ein Schluchzer bricht aus mir raus und ich spüre Yoonas kühle Hand auf meiner.

Die restliche Fahrt verbringen wir unter eisigem Schweigen. Mit heißer Wut und Anschuldigungen kann ich umgehen, aber diese Stille ist lauter, als jedes Geschrei jemals sein kann.

Ein seltener Hamburger Sonnenstrahl stiehlt sich in mein Zimmer und es ist weit nach neun Uhr – aber ich kann mich nicht dazu aufraffen, aus dem Bett zu steigen. Meine Glieder sind schwer und die Müdigkeit steckt mir in den Knochen, weil ich mich die ganze Nacht schlaflos umhergewälzt habe.

Stöhnend rolle ich mich auf den Bauch und presse mein Gesicht in das Kissen. Ich bin zu feige, um mich Eomma zu stellen, und habe Angst, dass sie mich auch heute mit Schweigen strafen wird.

»Suki, bist du wach?«, ertönt es durch die Zimmertür. Und bevor ich etwas sagen kann, öffnet Yoona sie und steht im Raum. Sie klopft nie an, aber heute habe ich keine Energie, sie zurechtzuweisen.

»Was ist denn?« Ich bleibe reglos liegen und meine Worte klingen gedämpft, weil ich in das Kissen spreche.

»Eomma möchte mit dir sprechen.«

Mir wird flau im Magen und ich setze mich langsam auf.

Wird jetzt die unvermeidliche Strafpredigt kommen, gefolgt von einem Ultimatum, dass ich endlich anfangen soll zu studieren? Das befürchte ich nämlich, denn Eomma nutzt in letzter Zeit jede Schwäche und jeden Fehler von mir, um über das Medizinstudium zu sprechen.

Weil ich mich im Pyjama zu verletzlich fühle, ziehe ich mir einen Hoodie drüber, als sei es eine Rüstung, und folge Yoona zur Küche. Dort, wo das Herz unserer Familie ist, wo wir lachen, streiten und Pläne schmieden.

Aber heute fehlt mir das Gewusel, der Duft vom Essen und es ist viel zu still. Meine Mutter sitzt am kleinen Küchentisch und schaut auf ihre verschränkten Hände herab, es verpasst mir einen Stich ins Herz, weil sie so verloren und einsam wirkt. Ich nehme gegenüber von ihr Platz und mein Hals ist staubtrocken.

Ist Eomma enttäuscht von mir?

Ich registriere nur schwach, wie Yoona sich hinter mich stellt, und mache mich auf das Schlimmste gefasst.

Eomma räuspert sich und schiebt dann mit einer Hand einen dampfenden Becher in meine Richtung.

»Trink das.«

Ich starre das Misu an und der vertraute, süßliche Duft der Getreidemischung steigt mir in die Nase.

»Ich habe, seit wir im Supermarkt diskutiert haben, immer wieder darüber nachgedacht …« Eommas Stimme bricht und meine Muskeln spannen sich unwillkürlich an.

»Aber mir wurde gestern Nacht bewusst, dass ich etwas tun muss. Dass wir etwas tun müssen.«

Eomma nimmt einen Schluck aus ihrer Tasse, als hätte sie alle Zeit der Welt, und meine Nerven sind zum Zerreißen gespannt.

»Es ist mir klar geworden, dass es dir hier nicht gut geht. Dass du aus dieser … dieser Umgebung rauskommen musst.«

Irritiert schaue ich sie an. Aber was ich in ihrem Blick erkenne, ist nicht Wut oder Enttäuschung, sondern Liebe. Ich bin froh, dass ich bereits sitze, sonst wäre ich zusammengebrochen. Sie hat mich also nicht aufgegeben.

»Eomma …«

»Ich habe lange überlegt. Über das, was du mir so oft gesagt hast, dass du nach Korea willst. Gestern Nacht habe mit deinen Großeltern gesprochen. Sie haben meiner Bitte zugestimmt, dass du für die nächsten drei Monate bei ihnen bleibst.«

Ich muss blinzeln, glaube, mich verhört zu haben, und die Gefühle und Gedanken in mir sind im kompletten Chaos.

Mein Herz klopft schneller. »Korea? Zu Halmeoni und Harabeoji?«

Ich brauche eine Weile, bis die weiteren Worte von Eomma zu mir durchdringen.

»Drei Monate sind eine gute Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Weg von den Leuten, die dir nicht guttun. Es wird dir helfen. Es muss dir helfen.« In einem seltenen Anflug von körperlicher Nähe streckt Eomma ihre Hand nach meiner aus.

Diesmal halte ich meine Tränen nicht zurück, als ich nach ihrer Hand greife. »Aber es ist zu teuer.«

Eommas Händedruck ist fest.

»Mach dir da keine Sorgen. Es ist nur wichtig, dass du hier wegkommst und dort Ruhe findest. Deine Großeltern haben dich eingeladen und es ist alles geregelt.«

Ich beiße mir auf die Unterlippe und frage mich, was sie meinen Großeltern innerhalb der kurzen Zeit gesagt haben muss, dass ich so schnell nach Korea fliegen kann.

Das kleine bisschen an Würde, das noch in mir ist, sperrt sich dagegen, aber ich will auch nicht länger hierbleiben. Das dauerpräsente schlechte Gewissen hat mich auch im Moment meines Zusammenbruchs im Griff. Auch das gehört für mich zum Überleben mit dazu. Nicht einmal in Frieden zusammenbrechen kann ich.

Und doch … Halmeoni und Harabeoji haben mich seit Jahren nicht mehr gesehen – wenn man von unseren Videocalls absieht. Wie werden sie reagieren? Ich habe Angst, dass sie mich als Mangnani sehen, als jemand, die nur Stress macht und aus Deutschland wegverfrachtet werden muss. Die nur nach Korea kommt, weil sie es woanders nicht geschafft hat. Mein pochender Kopf und mein schmerzender Magen erinnern mich daran, dass ich einfach nicht mehr kann und es egal sein sollte, was andere von mir denken. Hauptsache, ich kann hier weg.

»W-wann soll es losgehen?«, will ich wissen. So ganz kann ich es nicht glauben.

Eomma tätschelt mir die Hand.

»Der günstigste Flug, den wir finden konnten, geht in einer Woche los.« Sie nickt und schaut zwischen mir und Yoona hin und her. »Wir haben viel zu tun.«

Ich schaue zu Boden, sprachlos, während ich seit Langem etwas wie Freude in mir aufkeimen spüre und es wage, über eine Zeit nachzudenken, in der ich weg von den Problemen hier einfach nur existieren und zur Ruhe kommen kann. Anstatt bestraft zu werden, werde ich belohnt? Ich weiß genau, dass meine Großeltern und Eomma das Geld lange angespart haben mussten, um mir den Flug zu ermöglichen. Ich frage mich, warum Eomma mir so einen Vorschlag gemacht hat – vielleicht hat sie wirklich keine Kraft mehr, sich um mich zu kümmern, vielleicht darf ich aber auch das erste Mal seit Langem einfach nur an mich denken. Wir als Familie sind normalerweise nicht so spontan und jede Ausgabe, jeder Termin wird vorab geplant. Yoona umarmt mich von hinten und der schwache Duft von ihrem Parfüm mit Orangenduft steigt mir tröstend in die Nase. Etwas, an dem ich mich inmitten des Chaos klammern kann.

»Es wird alles gut, Unni, ich weiß das«, sagt sie leise und ich höre Unsicherheit in ihrer Stimme. Ich muss schlucken. Ich hab vieles erwartet. Neid, Unverständnis und Quengelei. Wir beide lieben uns und gehen uns gegenseitig auf die Nerven, aber wir sind immer zusammen. Sie, die kleine Schwester mit ihrem starken Willen, und ich, die große, die sich um sie kümmert. Aber was wird Yoona tun, wenn ich weg bin? Was wird Eomma machen? So lange war ich noch nie von meiner Familie, von Eomma und Yoona getrennt und ich hoffe für uns alle, dass wirklich alles gut wird.

Track 04: Yong Kkum

Gutes Omen

Die zweisprachigen Durchsagen und das Gewusel des Flughafens verstärken das Kribbeln in meinem Magen und die Aufregung lässt mich auf meinen Füßen wippen.