Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Acantilado

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Narrativa del Acantilado

- Sprache: Spanisch

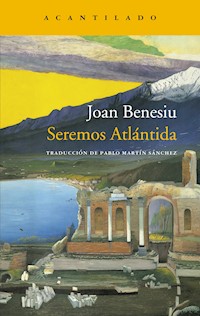

Cuando el narrador de esta novela conoce a Mirko Bevilacqua, un hombre extravagante que frecuenta de manera intermitente y clandestina a Clara, una joven que cuida de una anciana y elegante dama croata, su percepción de la realidad cambia irreversiblemente. Esta enigmática tríada sumerge al narrador en una exploración sobre la idea de autenticidad que lo llevará a recorrer la vieja Europa, cuyos lugares más significativos corren el riesgo de convertirse en meros escenarios. En este ambicioso libro, Joan Benesiu invita al lector a indagar en la relación entre identidad y territorio, para mostrar, con un estilo sugerente y una voz muy personal, los peligros de transformarnos en simples testigos de la historia. «Identidad y memoria, nostalgia y frontera, son los mimbres con los que Joan Benesiu teje esta novela poliédrica que reflexiona con fría lucidez sobre el futuro que acecha a nuestro continente». Anna Maria Iglesia, El Mundo (La Lectura) «Una obra en la que reverbera la memoria croata de los colaboracionistas nazis, Chernóbil o el drama actual de los refugiados, y en la que el autor entrelaza el ensayo con la literatura de viajes, la autobiografía y el relato histórico». Anna Abella, El Periódico «La de Benesiu es una literatura alejada de las facilidades del consumo literario, ambiciosa, que invita a la reflexión y al debate». Alfredo Urdaci, FanFan

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 493

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

JOAN BENESIU

SEREMOS ATLÁNTIDA

TRADUCCIÓN DEL CATALÁN

DE PABLO MARTÍN SÁNCHEZ

ACANTILADO

BARCELONA 2022

CONTENIDO

Memoria de una condesa rusa

Islas

Resiste, lector, los embates de la historia

La duración

Vlatka Babić

La vanguardia de un planeta banal

El infinito viajar

Clara Bernat

Celebramos una línea de fuga

Una noche en el paralelo 45º

Buffalo Bill en París

Vida y acciones difíciles de Miroslav Vodopivec

Final del verano en Austria-Hungría

Miroslav Vodopivec II

Léxico familiar

Pujanza de la máscara

A Irene.

MEMORIA DE UNA CONDESA RUSA

Me gusta cortarme el pelo en París. Lo hago con mayor frecuencia de lo que me crece el pelo y por eso cada vez lo tengo más corto, como si estuvieran menguándome las ideas. Me gusta ir a las peluquerías de París no porque las peluqueras sean más eficientes o los peluqueros más discretos, sino porque en esos espacios con sillas ortopédicas y olor a química de la belleza me convierto en un emigrado, en un transeúnte de las calles de la capital francesa. Me gusta cortarme el pelo en París porque, al fin y al cabo, los turistas no entran en las peluquerías. Y me gusta hacerlo aunque me esté quedando calvo. De pequeño me fascinaba ver a un calvo en la peluquería. ¿Para qué semejante dispendio cuando en casa podía retocarse la soledad de aquellos tocones maltrechos del viejo bosque de ceniza venido a menos?

Un calvo más calvo que yo, o sea, un calvo como el que yo seré, le pide con una sonrisa a la peluquera que le haga lo de siempre. Como si pudiera hacerse algo más con ese despoblado. Yo, mientras tanto, mantengo la ilusión del resistente y le cuento a la peluquera francesa, cuando llega mi turno, que soy cámara de televisión y que trabajo desde hace algunos años en TF1. ¿En qué programa?, me pregunta ella fantaseando con la posibilidad de que conozca a muchos famosos. Trabajo de 8 a 2 en emergencias, por si falla alguien, algo así como un trabajo de guardia, respondo con desidia para darle a entender que soy yo quien debe llevar la voz cantante, y no ella, y entonces empiezo mi interrogatorio banal, desprovisto de cualquier atisbo de seducción, como quien pasea por los territorios de la vida de una arregladora de molleras, como quien camina por el parque de atracciones de la insignificancia en que nos encontramos todos. Rezo para que el otoño tarde en llegar con su afilada guadaña y que pueda seguir disfrutando de las conversaciones insustanciales de las peluquerías y viéndome como un extranjero que vive a la sombra de la ciudad de París, donde vengo a menudo a fingir que necesito cortarme el pelo.

La peluquera, en cambio, no ha dejado de sonreírme desde que le he dicho que trabajo en la televisión y, aunque no sea un cliente habitual, veo que se esfuerza por retenerme, por convertirse en la cuidadora de ese jardín deprimido que tiene en las manos. Como ve que no me siento cómodo respondiendo a sus preguntas sobre mi trabajo inventado, las deja caer con cuentagotas y sólo cuando interrumpo mi cháchara constante para darme un respiro. Vuelva cuando quiera, será recibido con los brazos abiertos, y así podrá seguir contándome esas historias tan interesantes de la tele, dice haciéndome dudar de si realmente he saciado más de lo que quería su curiosidad, que tal vez sea también, como mi trabajo de cámara, un simulacro.

En la calle me siento desprotegido. A pesar de la mínima intervención de la peluquera, soy consciente de un aire que antes no existía y que, durante un rato y hasta que la costumbre apacigua la sensación de ser nuevo en el mundo, me hace andar con una emoción distinta a través de una atmósfera de agradable frescura, que noto especialmente en la nuca y en las orejas, y que hace que me sienta como una persona nueva, como un recién llegado a este barrio parisino, como un recién llegado a la vida de una ciudad en la que no vivo, pero donde siempre me habría gustado vivir y por cuyas calles paseo imaginando que mi único domicilio está aquí cerca, un domicilio que he heredado de mi padre exiliado y casado con una peluquera francesa con la que tuvo cuatro hijos, tres hermanos míos que o bien han vuelto al país de origen de nuestro padre, o bien viven muy cerca, en el lado francés de las montañas, como al acecho, esperando el momento de revertir la historia paterna. Todos menos yo, que me empeño en seguir aquí, en la ciudad, a pesar del profundo deterioro de las oportunidades vitales y del declive emocional que últimamente se extiende por toda Francia; un nivel parecido, todo hay que decirlo, al nivel de decaimiento de la agotada Europa, que, como yo, está perdiendo a la carrera su antigua cabellera.

No hay consuelo, me digo mientras espero a que cambie el mensaje de las pantallas donde se anuncia que el vuelo con destino a París, de nuevo París, está retrasado/delayed. Me paso la mano por la melancolía del occipital indefenso. Intento concentrarme en la lectura porque sé que esto del avión, del vuelo, esta vez va para largo. Debería ir en tren, me repito una y otra vez, y dejar este ambiente cosmopolita de los aeropuertos. El aeropuerto tipo es un lugar aséptico, difícil de distinguir, alejado de cualquier concepto de patria, una zona cero de la identidad, tanto si es el de Milán como el de Palma. Todo es igual a todo y desde sus pasillos amplios y llenos de tiendas idénticas, de perfumes uniformados, de cajas de tabaco gigantes y de inmensos triángulos Toblerone se puede viajar a cualquier parte. De todos los lugares habitados del planeta es donde más difícil resulta encontrar una conexión con la tierra en la que se implanta, en la que se arraiga como si lo hiciera a través de una raíz transparente, superficial y, en cierto sentido, insípida. Pero sé que es esa falta de sabor lo que me atrae, como la materia prima aristotélica, sin forma, no identificable, capaz de serlo todo en potencia, capaz de hacerte volar a cualquier rincón del planeta. Sus pasillos, sus carteles indicadores y sus puertas/gates son el duty free de la existencia, de una vida sin el impuesto que supone aquí y allá pertenecer a algún sitio. Pasas el control de seguridad y es como si hubieses cruzado la frontera, como si, por decirlo de algún modo, hubieras puesto un pie en el futuro espacio que te acogerá. Tal vez esté hecho adrede para que las transferencias espirituales que te permiten pasar de un país a otro sean progresivas y que aterrizar no signifique aterrorizar. Para que se produzca un suave descenso al otro lado del sueño que significa aún para media humanidad cruzar el planeta por el aire y plantarte en un momento en Dubái o en la isla del Desencanto. Siempre me ha resultado extraña la imagen de los papas, de los jefes de la Iglesia católica, cuando besan la tierra en la que acaban de poner los pies. Todo el mundo sabe que la tierra que pisa el avión, la eternidad de la pista de aterrizaje, no es más que una isla conquistada por los países extranjeros y que la auténtica tierra prometida está justo al cruzar el umbral que separa la sala de recogida de equipajes del resto del aeropuerto y del mundo. Es aquí, frente a los puestos para alquilar vehículos y las decenas de personas que esperan a desconocidos con cartelitos llenos de nombres de hoteles, de individuos o de familias escritos con rotulador, donde debería arrodillarse el papa, porque es aquí donde tu país, tu ciudad, han quedado definitivamente borrados del mapa. La tierra de acogida no se alcanza hasta que se cruzan las puertas de cristal translúcido y se ven los rostros de los habitantes que no buscan destinación, esos que no van a ninguna parte; no los rostros invisibles de los trabajadores que se esconden tras unos cascos de protección sonora, esos que habitan en los limbos del aeropuerto, en las pistas y en los sitios cuyo paso está prohibido a las personas ajenas. ¿Existe, me pregunto, más allá del aeropuerto, la vida de una trabajadora de esos lugares restringidos a los que no podemos acceder los viajeros? Sin duda existirá, y será por fuerza una vida banal, como la de todos nosotros, que jugamos inconscientemente al juego de ser pasajeros. Para ella, sin embargo, se ha rasgado un velo, se ha descubierto una mentira más, se ha exprimido un lugar más para la vida en favor de la representación. Desde dentro se aprecian las fisuras, se rompe el espejismo de la seriedad con que nos lo tomamos todo los foráneos. Prohibido, reza el cartel, pero los trabajadores pasan. Lo prohibido nos hace pensar en cosas importantes, que para algo son reservadas y secretas. El vacío, eso sí, es mayor para ellos que para nosotros, que aún percibimos el espacio restringido como un lugar serio donde la vida tiene algún significado, donde el juego no se está jugando, donde las perspectivas de la existencia mantienen una tensión vital con las esperanzas del futuro. Esa trabajadora del aeropuerto es testigo de primera mano del desencanto del mundo que predijo Max Weber. Para nosotros, pasajeros en busca de una peluquería que nos ordene la vida, el área restringida de los aeropuertos es una parte del mundo absolutamente imprescindible. Necesitamos la protección del umbral acristalado que nos separa por un momento del contacto con la negación de sentido que es el exterior. Aun así, impresa en los cartelitos de los corresponsales de los hoteles, parece que la seriedad continúa y que podemos dejarnos llevar todavía unos minutos más.

De toda esta confusión le hablaba a mi compañero de mesa durante el tiempo de espera en el aeropuerto, mientras se retrasaba el avión que debía llevarme de nuevo a París. Un tiempo que a mí se me hacía corto, gracias a la cháchara, pero que a él debía de estar haciéndosele más largo, pues notaba cómo palidecía por momentos y tenía pinta de no seguir mi desvarío. Se había sentado a mi mesa de dos porque la otra silla estaba desocupada y yo se la había ofrecido con un gesto amable al darme cuenta de que los demás asientos de aquella cafetería de aire moderno y a la vez rutinario estaban ocupados. En aquel espacio mínimo, como de ascensor, resultaba difícil no entablar algún tipo de conversación y, como parecía que los dos andábamos sobrados de tiempo, la empezamos con menos timidez de lo que es habitual en estos casos, como si, en la lejanía, nuestras vidas tuviesen algún tipo de conexión aún por descubrir, como si hubiéramos superado ya la fase preliminar de las conversaciones ligeras y quisiéramos entrar directamente en materia. Mi compañero de mesa me dijo que disfrutaba de los tiempos muertos en los aeropuertos, en las estaciones, porque era un admirador de los gestos humanos. Practicaba la fenomenología, ése fue el término que utilizó, gestual; la cual consistía, intentó aclarar, en tratar de interpretar el mundo, o determinado mundo, a partir de un gesto particularmente bello o particularmente distinto de la gestualidad habitual. Había agradecido mi ofrecimiento porque yo, sin ser en absoluto consciente, había extendido la mano hacia delante y levantado a la vez las cejas, de una forma muy poco común a la hora de abordar la comunicación con un extraño como era él. Mi gesto le había recordado a un viejo amigo que hacía tiempo que no veía y la familiaridad lo había obligado a aceptar la invitación. A partir de la observación del gesto, decía, a menudo intentaba imaginar qué vida había detrás, intentaba descubrir el origen de la curva de aquel brazo, de aquella forma de recolocar las maletas, de aquella manera de pasar las páginas de un libro, o de una revista, y de suspirar profundamente mientras el sujeto de la observación se dejaba impregnar por la atmósfera líquida de las antesalas del desplazamiento, del viaje, del traslado. Podía parecer muy pero que muy aburrido, pero más aburrido era esperar sin mirar, sin fomentar la curiosidad humana por los universos paralelos que tenemos siempre al alcance de la mano. Con aquellas observaciones descubría, por ejemplo, cómo la organización y el ritmo de los cuerpos se repetían entre las parejas o entre madres e hijos, cómo la forma de vestir implicaba el mantenimiento de una armonía y de un aire de familia que ya era una primera forma de comunicarse con el exterior, un primer aviso a los demás de que no estamos solos, de que hemos venido aquí con nuestro indisimulado uniforme de equipo de combate para subir al tren, al avión, para viajar, para vivir. Su mirada buscaba entonces algún ejemplo entre las personas de nuestro alrededor, y saltaba a la vista la familiaridad con que se trataban aquellos que llevaban, aproximadamente, las mismas botas de montaña, la misma mochila con alguna pequeña divergencia en el color o en las hebillas. Allí estaba la sonrisa calcada de una madre y de su hijo ante dos pantallas parecidas de sus dispositivos electrónicos. Allí estaba la pareja silenciosa con sus gafas de sol de la misma marca plantadas en la cabeza bajo la atmósfera estancada del aeropuerto. Allí estaba, en fin, el mismo bocadillo correoso de aquella pareja de americanos obesos y su forma compulsiva de llevarse la salsa de mostaza a la avidez de la boca. Mi interlocutor mencionó el inicio de La inmortalidad de Kundera como el comienzo de una posible carrera por la gestualidad, el comienzo de la fenomenología del gesto. De aquel inicio recordaba él una piscina y una frase, una frase que más o menos afirmaba que a lo largo de nuestra vida casi nunca tenemos edad, que la edad transcurre fuera de nosotros mientras nosotros vivimos como fuera del tiempo y continuamos unidos al presente por un gesto inocente. Y recordaba, añadía mi acompañante, que, a partir de un gesto hecho al borde de una piscina, Kundera inventaba un personaje y una vida, de manera que, al cabo de unas cuantas páginas, el gesto ya no existía, o existía veladamente como un terrón de azúcar que va deshaciendo su dulce letanía a lo largo de todo el libro, pero sí que existía un personaje. El personaje era una mujer de unos sesenta años, Agnes, dijo, y a continuación miró a nuestro alrededor como si fuera posible encontrarla, o al menos encontrar a una Agnes. Me sorprendí yo también siguiendo el curso de su mirada en busca de Agnes, pero desafortunadamente tropecé con gestualidades que, por decirlo con el título de la última novela del autor checo, sólo acercaban la fiesta a la expresión nítida de la insignificancia.

Mientras tomaba tranquilamente el café, repartiendo mi atención entre mi compañero de mesa y la pantalla que debía anunciar mi vuelo, iba recorriendo con la mirada el panorama que se abría desde nuestra posición por si podía captar, aunque no fuera tan preciso como el de Agnes, un gesto para subírmelo al avión y no aburrirme. Estaba al acecho de parejas que mostraran aquel aire de familia y pudieran confirmar la teoría de mi interlocutor, de quien en realidad no sabía ni el nombre ni el lugar al que se dirigía, cuando me llamó la atención una pareja radicalmente desigual, o sea, justo lo contrario de lo que buscaba con la mirada. Una pareja sin ningún elemento armónico que cruzó la concurrida superficie del aeropuerto a espaldas de mi fenomenólogo, quien, ajeno a la escena, seguía elucubrando y deshojando su margarita intelectual. Una vieja dama rusa—sé que era rusa porque era la vieja condesa que se había escapado de las páginas intemporales de El jugador de Dostoievski—caminaba con garbo, y su discreto vestido, de un blanco roto, disimulaba a la perfección la figura de un perrito con el pelo del mismo color que el vestido que la elegante señora llevaba en un brazo con suficiencia. La acompañaba a medio metro de distancia, maleta en mano, una mujer bastante más joven que ella. No era una mujer precisamente discreta, tenía mucho pecho e iba vestida con una blusa ajustada y estampada con la falsa piel de un animal africano, sacada de las terceras rebajas de una montaña de vestidos de un mercadillo ambulante. Fue una imagen fugaz como un rayo, pero me impactó el gesto de atención y cariño que la dama rusa le dedicaba al perrito mientras le dirigía una mirada de desesperación, fastidio y desprecio a la mujer que la seguía con afectación y cierta desgana. Mi acompañante había hecho una pausa y fue consciente de mi mirada hacia algo que ocurría a sus espaldas, pero su discreción le impidió girar el cuerpo para ver qué era lo que yo miraba. Creo que pensó que habría sido incómodo para mí, por ejemplo, si hubiera descubierto que en realidad yo estaba mirando unos pantalones ajustados alejándose al ritmo firme y seguro marcado por unas botas altas. Yo tampoco le di mayor importancia y me limité a apurar en silencio el poso del café que me quedaba, sin descubrir ningún advenimiento del futuro. Mientras tanto, intentaba retener la imagen para poder pensar en ella en los momentos de soledad que tendría, tarde o temprano, en el avión. Hasta unos minutos más tarde, justo antes de levantarme al ver que la cola del embarque ya estaba formada, no comenté la escena con el joven que estaba sentado frente a mí, o quizá debería decir el hombre, no sabía muy bien qué edad adjudicarle, como si las edades hubiesen quedado de pronto confundidas y, al igual que ocurre con las vidas individuales, definitivamente fuera del tiempo. Fue, sin embargo, una sorpresa ver cómo abría los ojos de par en par y cómo su atención a lo que yo le contaba crecía y crecía hasta dejar clavada en mí una mirada que albergaba una siniestra sombra de enfermedad. Me interrogó intentando contenerse y me preguntó, disimulando la alteración de su voz y de su ánimo, cómo era la mujer que arrastraba la maleta. Cuando mencioné lo del leopardo—no me atreví a hablar del tema de los pechos—, torció el gesto y preguntó entonces por la vieja dama rusa, que por lo que se ve no era rusa, pues cuando le dije lo que me había parecido añadió con un tono de voz significativamente alto que la vieja era croata, y a punto estuvo de acompañar el inciso con un epíteto relativo a mi inoperancia. Por supuesto, se levantó y las buscó con el cuerpo y la mirada, pero el aeropuerto estaba a reventar y la escena ya hacía rato que había caducado.

Gracias, intentó decirme con una sonrisa, pero ya se dirigía como un rayo en la dirección que yo le había indicado con un nuevo gesto de cejas que para él, a diferencia de lo que había ocurrido al encontrarnos unos minutos antes, pasó por completo desapercibido, no significó nada y nunca significaría nada ni sería objeto de ninguna interpretación fenomenológica. Su repentina marcha había dejado sobre la mesa, sin que ni él ni yo nos diéramos cuenta, una bolsa de mano que ahora me obligaba a buscarlo para poder devolvérsela. Pero de aquel hombre no quedaba ni el rastro que deja un fantasma y no pude encontrar indicios de él por ninguna parte; en cambio, en el ambiente esterilizado del aeropuerto había quedado flotando un perfume antiguo de esplendores deslucidos. Se podía oler, sin duda alguna, un aroma desubicado y, por decirlo gráficamente, como llegado del universo perdido del imperio austrohúngaro.

La bolsa de aquel hombre dejaba entrever, en uno de sus bolsillos exteriores, un libro entre cuyas hojas destacaba, como si fuera un marcapáginas, un papel que podía ser, y de hecho lo era, la tarjeta de embarque. Así supe que el hombre tenía un nombre, un nombre que no me esperaba, pues aunque físicamente podía parecerlo, no me había dado la impresión de que fuera extranjero, ni por la lengua ni por el acento. Vi que se llamaba Mirko Bevilacqua, que viajaba a París en mi mismo vuelo y que tenía asignado el asiento 32A, justo al lado del 32B, que era el mío. En la hoja de papel que servía para acceder al avión—incluso las tarjetas de embarque se habían devaluado y ya no tenían aquel tacto de salvoconducto de cartulina que hacía del viaje un asunto de relativa importancia—estaba garabateado el nombre del hotel Tolbiac. Convencido de que el tal Mirko volvería a por sus cosas, me dispuse a esperarlo sin moverme de allí, con la paciencia propia de un día que se alarga entre los cristales del aeropuerto, mirando con curiosidad el libro que había sacado del bolsillo con la clara intención de cotillearlo. Era un libro bastante voluminoso sobre Remedios Varo, una pintora de la que nunca había oído hablar. El libro incluía unas extrañas pinturas que me recordaban vagamente a las del Bosco. Figuras humanas con cabeza de animal y otros anticipadores del surrealismo que me producían un considerable desasosiego al pensar que estaban en el zurrón de aquel hombre ahora desaparecido y que había reaccionado ciertamente como una especie de cazador al acecho de una de aquellas extrañas criaturas que aparecían en el libro. Entretenido como estaba, me percaté de golpe de que la cola que observaba lejana e inmóvil había empezado hacía rato a desplazarse lentamente hacia el mostrador de la línea aérea. Quién sabe si influido por la radiación de aquellas pinturas, imaginé que los pasajeros se comunicaban el movimiento como las orugas de la procesionaria, como si formaran parte de un único cuerpo hecho de piezas articuladas que se acercaban a un artefacto preparado para hacerlos desaparecer. Cuando la puerta acabó de engullir todo aquel cuerpo múltiple, tuve que levantarme y, con la bolsa del señor Mirko Bevilacqua en la mano, me dirigí hacia las azafatas para entregarles aquel objeto que me era ajeno. La vida en la compañía aérea debía de ser tan ajetreada que los trabajadores llevaban el uniforme algo descuidado. Con gesto raudo y sonrisa postiza, una joven me cogió la tarjeta de embarque que no era mía y me devolvió el libro, que me había quitado como quien dice de la mano, con la evidente intención de acabar cuanto antes con el embarque. Al ver que yo dudaba, la azafata se quedó con el libro en la mano y me preguntó si era mío o de la persona que había olvidado la bolsa. Entonces oí cómo, en uno de esos raptos que desgraciadamente me caracterizan, mi boca emitía un sonido, una voz, la mía, que decía que sí, que el libro me pertenecía. Antes de poder rectificar, la chica ya estaba activando el protocolo que se sigue con los objetos olvidados. Subí al avión con el ánimo algo alterado por la escena vivida con aquel hombre y por las imágenes del libro de Remedios Varo, que ahora interpretaba, sin saber muy bien por qué, como una amenaza lejana, una amenaza que, por descontado, era incapaz de explicar y que probablemente no significaba nada.

Nos acomodaron en la gran libélula. Los trabajadores de la línea aérea expusieron de forma rutinaria algunas instrucciones para el vuelo, como si estuvieran charlando, ante la indiferencia generalizada de todos los pasajeros, y en el mismo discurso nos pidieron disculpas por la demora, que había tenido lugar por nuestra seguridad, nos advirtieron. Esto último generó en la cabina un clima de ambigüedad, a medio camino entre la avería y el ataque terrorista, que me hizo volver a abrir, para defenderme de un ambiente tan tenso, el libro que hablaba de Remedios Varo y, con él abierto, pensar de nuevo en aquel hombre desaparecido y en su reacción inesperada al saber que andaban por allí la misteriosa dama croata y su inelegante compañía. Entonces vi algo que me había pasado desapercibido al abrir el libro por primera vez, y es que entre la contracubierta y la última página había unos folios muy finos escritos con letra irregular, probablemente masculina, firmados con las iniciales C. B., que por supuesto no correspondían a las de Mirko Bevilacqua. Leerlos ya me parecía excesivo, pero el vuelo era lo suficientemente largo y la pasión por la lectura, grande, quizá desmesurada.

El avión estaba lleno hasta los topes de viajeros y de maletas, el único asiento libre era el que había a mi lado, junto a la ventanilla. Aunque todo parecía listo para el despegue, el avión no despegaba. En los asientos delanteros un hombre visiblemente contrariado preguntó qué pasaba. Le dijeron que estaban esperando a un pasajero que había superado el control y que ahora se retrasaba, pero que sería cuestión de minutos. Finalmente, el avión cerró la puerta sin mi compañero de café y empezó a vibrar ligeramente como un insecto malherido, hizo una lenta maniobra para dirigirse al inicio de la pista asignada y poco después salíamos disparados con la violencia de una velocidad inusual hacia el cielo infinito de París. Con el aparato estabilizado, no pude evitar coger uno de aquellos folios.

LA NADA ES FRÍA

A los diecinueve años quería, como Kepler, escoger matemáticamente al hombre que habría de permanecer a mi lado para siempre. Una cosa me importaba por encima de todo: no tener que llenarle nunca la nevera; ya lo había tenido que hacer muchas veces con mi padre y mis hermanos. Todas mis relaciones resultaron decepcionantes por lo que respecta a superar el requisito número uno: yo iba a su casa, charlábamos un buen rato, empezaban a seducirme, me gustaban, se acercaba el momento del contacto físico y, entonces, yo fingía tener hambre, un hambre que debía saciar de todas todas antes de consumar el acto y, sistemáticamente, sin tapujos, todos contestaban: ¡Vaya! Creo que no tengo nada en la nevera—claro, como mis compañeros no están este fin de semana, como ayer tuvimos invitados, como hasta mañana no vendrá mi madre con los táperes, como mi mujer está de viaje—. Sin nada en la nevera, mis instintos afectivos y sexuales se diluían, los chicos empezaban a parecerme machos inútiles y no aguantaba más de diez minutos en su casa. Así las cosas, empecé a perder amistades. De manera obsesiva, entraba en las casas de los posibles pretendientes y, sin llegar siquiera a las conversaciones preliminares, iba directamente a la cocina, abría sin contemplaciones la puerta del desierto y me iba de la casa sin decir adiós. Un día me recibió un hombre simpático, amigo de un amigo a quien ya había visitado y rechazado. Era bastante ingenioso y me hizo reír tanto en unos pocos minutos que olvidé por un momento el motivo principal que me había llevado hasta allí. Él continuaba hablando mientras mantenía extrañamente la mano izquierda metida en el bolsillo. Aprovechando un silencio entre dos chistes realmente graciosos me levanté para ir al baño, situado en la otra punta del piso, que daba a un callejón estrecho y oscuro. Sin embargo, antes de llegar, me topé con la cocina, donde se erigía, como un mueble sin sentido, el frigorífico. Abrí con sumo cuidado, muy lentamente, la puerta. Dentro, iluminada por una vela de veinticinco vatios y sobre un plato verde desportillado, había una mano blanca y morada. Al cerrar la puerta con repugnancia, oí cómo sus pasos se acercaban arrastrándose.

C. B.

Quería dormir un poco mientras volábamos hacia el norte y ocupé el asiento vacío de mi vecino desconocido para poder apoyar la cabeza contra el fuselaje del avión. Intenté pensar en la relación que podía unir a aquellas dos mujeres que constituían, como dice el sugerente título de un álbum del grupo Arthur Caravan, todo un atlas enarmónico. Pensé que tal vez fueran pareja, que la vieja dama había encontrado a una joven con quien sentirse acompañada los últimos años de su vida y que ahora, después de un tiempo, sentía cierto desprecio por la diferencia social y de edad que las separaba y que al principio de la relación no le había supuesto ningún obstáculo para el amor. Lo pensaba al recordar que sólo llevaban una maleta de mano que quizá contuviera los objetos y la ropa de las dos. Imaginé entonces que a mi compañero de mesa le había afectado lo que yo había visto porque, en realidad, él era la auténtica pareja de la mujer más joven y entre los dos engañaban a la vieja para obtener beneficios, hasta que algo había pasado entre ellos para que ahora él la buscara con cierta desesperación. ¿No estarás obedeciendo más de la cuenta a la letra de una de las canciones del Atles enharmònic al pedirle al viento exterior que deje «crecer historias de un intenso porvenir»?, me pregunté. Me daba cuenta de que, aunque en realidad había empezado a interesarme más por las mujeres, sólo tenía pistas de Mirko, mi interlocutor en el aeropuerto de Valencia que en determinado momento había reaccionado de manera inesperada y violenta, sobre todo teniendo en cuenta las maneras educadas y finas que había utilizado conmigo hasta entonces. Sí, me interesaba todo esto, y también leer algún papel más de C. B., pero me quedé dormido y, al despertar, descubrí que había estado soñando con una manada de leopardos que se escapaban del zoo y corrían libres por los Campos Elíseos. Un señor vestido íntegramente de blanco, que no era otro que Marcello Mastroianni, los miraba pasar con ese encantador rostro que exhibía Mastroianni cuando se divertía y, luego, llamaba a un perrito que se había perdido en mitad del tráfico. Savachka, le decía sonriendo, Savachka, y el perrito de la condesa croata saltaba a sus brazos y le chupaba la cara.

Una vez en París, tardé tres días en traspasar el umbral de una peluquería escogida, como casi siempre, al azar, después de deambular por calles conocidas y desconocidas, por barrios familiares y por territorios vírgenes que nunca había pisado. París no se acaba nunca. Muchas peluquerías mantenían en las puertas los colores universales de estos sitios, porque el tipo de corte respondía a la moda y, por supuesto, a la cultura, pero el acto de cortar era un acto universal y casi siempre público. El blanco, el rojo y el azul, combinados en espiral en unos graciosos aparatos que daban vueltas, seguían anunciando las peluquerías de Vietnam y de París, de Estados Unidos y de Sudáfrica. También esta vez la peluquera, en la peluquería Béatrix de la avenue Gambetta del multicultural distrito XX, al noreste de la capital, fue muy amable conmigo, no sé si de manera natural o buscando fidelizar a un cliente, pero parecía haberle caído simpático con mi cháchara sobre la televisión francesa, la nacionalidad no francesa y toda la pesca. El caso es que la buena mujer me contó algunas cosas sobre su vida. Resultó que ella, como la condesa rusa, también era croata, y vivía en Francia desde que se fue de su país en la nefasta década de los noventa del pasado siglo XX. El otro día conocí a una condesa croata en el aeropuerto, justo antes de venir aquí, le dije con la alegría de encauzar las historias ocultas. El hecho de que la vieja dama del perrito fuese una condesa le despertó la curiosidad y entonces yo aproveché para decirle, añadiendo algunos detalles a la historia, que en realidad mi amigo y yo habíamos considerado su carácter nobiliario al verla caminar por un mundo diferente y, todo hay que decirlo, más antiguo que el de los demás viajeros. Es curioso, dijo la peluquera, porque hay pocas condesas croatas, a lo mejor se ha escapado de alguno de los casinos de Opatija porque no quería dilapidar toda la herencia familiar.

Me gustó mucho descubrir que en el interior de las peluquerías trabajaban habitantes de las fuerzas especiales de la imaginación y, por un momento, tuve la tentación de pedir también un afeitado, aunque me había afeitado yo mismo hacía un rato. Opatija es una pequeña estación pensada para dar aire y mar a los burgueses de la Viena de finales del siglo XIX. Volvía a toparme, una vez más, con el imperio austrohúngaro. Y tanto me estaba topando con el ambiente irrepetible de aquel imperio desaparecido que empezaba a tener ganas de visitarlo. No de visitar tal o cual país pasado por las manos ahora del capitalismo y antes del comunismo, sino de visitar el verdadero corazón de aquella vieja institución política europea desaparecida tras la Primera Guerra Mundial. Subirme a sus trenes, recorrer el trayecto que separa Praga y Viena, seguir los pasos del pintor Egon Schiele por Viena, por Krumau, pasar, como él, el verano en la Trieste germanizada y pintar los barcos atracados en el puerto para después dedicar una semana a perder todo el dinero en los antaño flamantes casinos de Opatija, que los austríacos llamaban Sankt Jakobi, pero que en aquellos tiempos era más conocida por sus habitantes, en su mayoría italianos, como Abbazia, y que se encuentra en uno de los rincones que el mar Adriático propicia en la costa croata. Sentí el claro aguijonazo de la melancolía en pleno cerebro, un sentimiento que sólo podía venir de una estúpida e imposible nostalgia por un paraíso que nunca había perdido porque nunca lo había tenido, nostalgia de no ser otro, de no parecer otro, de no haberle hecho de lacayo a la vieja dama que yo imagino rusa en la ruleta de la fortuna de un casino de Mitteleuropa. Supongo que la peluquera notó cómo la punta del pasado que no existía asomaba la cabeza, porque detuvo las tijeras a tres centímetros de mi pelo ralo y se mantuvo así un tiempo indefinido mientras yo notaba en el cogote su respiración, mientras notaba cómo su cuerpo subía y bajaba enfundado en la bata negra y me llegaba de golpe, intacto, su aliento ligeramente ácido, un aliento que identifiqué con el sabor de la auténtica nostalgia. Después, como la emigrante de primera generación que era, quiso librarse de la nostalgia que yo le había contagiado y retomó la conversación para volver, según dijo, al apasionante tema de la TF1 francesa, donde yo trabajaba desde hacía más de un año. Fue mejor así, porque desde el momento en que había detenido las tijeras yo había estado tentado de preguntarle por su país y por el brutal conflicto que sin duda era el motivo que la había llevado a Francia. Tuve la sensación de que mi falsa nostalgia la había hecho caer a ella en una nostalgia verdadera, nostalgia de todo lo que había perdido y que nunca más volvería. A saber cómo sería de grande el poder de sus fantasmas, a saber si no le estropearía la jornada con una pregunta tan absolutamente improcedente cuando yo no era más que un cliente pasajero del discreto negocio en el que trabajaba. Para hacerle semejante pregunta debería volver varias veces a la peluquería y, un día, preguntarle si querría tomar un café conmigo e invitarla entonces a pasear por un bulevar, y tal vez ir alguna noche al cine, o contemplar el escaparate de una agencia de viajes que ofreciera semanas de sueños e ilusiones en la costa dálmata, en Istria o en la bucólica Eslavonia y, frente a aquellas fotografías de pinos a orillas del mar o de suaves colinas rodeadas de niebla de una blancura primorosa, procurando que su pena no le hiciera demasiados surcos en el maquillaje, preguntarle tiernamente, pero sin ponerle una mano en el hombro, si tenía ganas de hablar de algo, y ser consciente, en medio del dramático silencio, de que la tierra europea esconde tanta metralla que todo puede saltar por los aires con la chispa de una lágrima perdida.

La respiración contenida de aquella mujer croata, junto a sus tijeras suspendidas en el aire, me habían hecho pensar en el futuro de la nostalgia y preguntarme qué buscaban los nostálgicos y por qué yo mismo era un nostálgico, un nostálgico que no había perdido nada—y entonces debería haber dicho un melancólico, pero eso ya no me gustaba tanto—, o quién sabe si lo que ocurría era que, a pesar de la nostalgia, no sabía decir cuál era exactamente el objeto extraviado. Cuenta la profesora Svetlana Boym, catedrática de literatura eslava en Estados Unidos y rusa de verdad, que Kaliningrado, la ciudad que cuando se llamaba Königsberg vio nacer, pasear y morir, en este orden implacable, al filósofo Immanuel Kant, que esta ciudad, decía, era «un parque temático de las ilusiones perdidas». Boym explica que unos ancianos alemanes que visitan Kaliningrado después de muchos años de ausencia encuentran, tras un frustrante deambular por la ciudad sin ser capaces de reconocer ningún paisaje familiar, la primera reminiscencia real del pasado en uno de los márgenes del río Pregolia. Entonces, el anciano se deja caer de rodillas a la orilla del río para mojar la cara en las aguas donde tantas veces se había bañado en su feliz infancia. Pero las aguas del Pregolia, ahora totalmente contaminadas por el presente industrial de la ciudad, le abrasan el rostro sin miramientos y ni las lágrimas derramadas por el doble dolor consiguen aliviarle de esa inmensa derrota. Nunca un río había sido más heraclíteo. Y yo nunca pude estar más de acuerdo con esa afirmación ya tópica que dice que la nostalgia ya no es lo que era. Y es que en todas partes ha empezado a dar tanta pereza hablar del futuro, incluso en el país de donde yo provengo, sometido constantemente al ruido omnipresente de las radiales que quieren cambiarlo todo con continuas obras sin pies ni cabeza, que su antagonista, el pasado, ha empezado también a perder el crédito que tenía y por eso ni siquiera la nostalgia es ya lo que era antes.

Bajé por la avenue Gambetta. Lejos quedaban los proyectos, lejos la idea de progreso, lejos también el pasado si aceptamos el refrán ruso que afirma que es más difícil predecir el pasado que el futuro. Bajé, pues, por la avenue Gambetta con el aciago vagar de mis pensamientos, pensando que, a ese ritmo, ya sólo me quedaba dedicarme a ver caer la lluvia en el cementerio del Père-Lachaise, que quedaba justo a mi izquierda y que, tras tantos viajes a la capital francesa, aún no había visitado, con lo que a mí me gusta el turismo necrológico. A ver si te pasará como a la mujer de Lot, me dije en voz alta mientras esperaba el autobús 61, cansado ya de aquella larga avenida, y no quise mirar atrás por si el pasado me daba alcance y me convertía en una estatua de sal Maldon en mitad de una avenida parisina. En la última estación de mi pensamiento no podía quitarme de la cabeza el asunto de la pérdida, de qué significaba realmente para mí lo que había perdido y si podía estar tan perdido como para encontrarse en el cuarto de objetos extraviados de una estación de trenes fantasma cuyas vías hace siglos que han sido arrancadas y los materiales vendidos en mercados extranjeros; una estación abandonada donde ningún viajero espera y donde hace siglos que se ha caído el cartel que anunciaba el nombre de la ciudad y sigue en el suelo, deformado y contrahecho, completamente ilegible y vencido. Con semejante alegría en el cuerpo no era extraño que el autobús que había cogido me dejara justo al lado de la gare d’Austerlitz, hecho que interpreté inequívocamente como un homenaje inconsciente de mi deambular a Jacques Austerlitz, el fascinante personaje protagonista de Austerlitz, la novela del escritor W. G. Sebald, que aún hoy, más de quince años después de la fatídica desaparición de su creador en aquel accidente automovilístico, se encuentra totalmente extraviado en los laberintos de la memoria del siglo XX. Precisamente de la gare d’Austerlitz partían las líneas de tren hacia los Pirineos y hacia el lugar de la frontera formado por los pequeños pueblos de Cerbère, o Cervera de la Marenda en catalán, y Portbou. Seguir mentalmente aquellos caminos de hierro me llevaba al final de la trayectoria de uno de los grandes pensadores de la memoria del pasado siglo XX como fue Walter Benjamin. Pensé, no ya en el final de la línea férrea que partía de aquella estación parisina, sino en el final de la trayectoria de Benjamin en Portbou, rodeado de fascismo por el norte y por el sur y condenado a una muerte que dejaba inacabado todo su trabajo alrededor de aquello que la historia podía haber hecho con el siglo XIX, y de paso en el XX y en el XXI, en la ciudad de París, y de paso también en el mundo occidental, en aquellos pasajes de la escritura que eran los pasajes comerciales burgueses de París por donde él mismo se perdía y, antes incluso que él, el poeta Charles Baudelaire. Una memoria hecha a partir de la obsesión por los pequeños objetos, por las observaciones menudas, por los detalles insignificantes de la existencia, siempre tan reveladores. Benjamin buscaba al hombre entre aquella multitud de paseantes del siglo XIX. Si hoy en día miramos a los habitantes y a los paseantes de nuestras ciudades, ya no encontraremos más que a la multitud, una multitud sin hombre. La figura de Benjamin me transportaba inexorablemente a alguno de sus pasajes, a alguna de sus calles de sentido único que inevitablemente me conectaban con la idea de una nostalgia que no tenía mucho futuro. El escritor alemán reflexionaba sobre la muerte de los seres muy cercanos y explicaba que, en los meses posteriores a la pérdida, uno continúa haciendo observaciones sobre el mundo que le gustaría compartir con la persona ausente, pero es precisamente porque la persona en cuestión no está por lo que han podido tomar forma todas esas cosas observadas. He aquí un abismo muy difícil de sobrevolar. Esta necesidad de nostalgia nos conduce a la aporía. Lo que hemos percibido como al descuido de nuestro paso por la calle de sentido único y queremos explicar al que ya ha zarpado y se dispone a cruzar las aguas de la laguna Estigia sólo hemos podido vivirlo gracias a su ausencia, es decir, que nos hemos tenido que construir sobre una sima de muerte y de misterio. Tuve que sentarme un momento en los primeros bancos del jardin des Plantes, atónito ante el lugar sombrío al que me habían llevado el enturbiamiento vital de Jacques Austerlitz y las vías del tren benjaminiano. El cielo estaba despejado, y creí que me ayudaría a despejar la niebla de mi cabeza, que ya no sabía si había sido provocada por el paseo junto al cementerio del Père-Lachaise, por la visión de la gare d’Austerlitz o por la memoria fatal de la literatura.

ISLAS

La visita al museo de Historia Natural, que se encuentra al otro lado del jardín donde me había recuperado un poco, me sirvió para encastrar mi vicio nostálgico en el porvenir de la biología y la ciencia. Aquel cúmulo de esqueletos y de animales extinguidos y petrificados en su huida ya imposible contrastaba con la animación que conferían al lugar las constantes visitas de diferentes escuelas llegadas de la región de la Isla de Francia. Ver sonreír a los chavales frente a los animales desaparecidos, ver cómo preguntaban con curiosidad a los maestros que los acompañaban, verlos vivos, animados, ante la vida extinguida e inmóvil, me hizo admirar el contraste entre el pasado y el presente y, al fin y al cabo, volver a constatar cuán irrelevante era llevar la nostalgia anudada al cuello como la bandera de un país sin futuro. Desde lo alto del magnífico edificio que, visto desde dentro, es una estructura de hierro que recuerda mucho a los esqueletos de los animales que en él se exponen, podía contemplar la nave central. El techo acristalado se ilumina más aun que los colores de las tormentas primigenias. Este intercambio de luces, acompañado del ruido de los truenos y de la percusión rítmica de un diluvio primitivo, hace que el visitante tenga la impresión de estar en el laboratorio del que surgió la vida tras una descarga eléctrica de proporciones descomunales. Este impulso eléctrico es el mismo que animó el cadáver que el doctor Frankenstein manipulaba, y yo también quise sentir cómo mi cerebro se renovaba con la ficticia descarga de electrones, así que salí de allí más rápidamente de lo que había entrado, dispuesto a seguir andando hacia un territorio más pacífico.

Los jugadores de ajedrez de la esquina noroeste del jardin du Luxembourg me salvaron de nuevo, y ya no sabía cuántas veces el antiguo juego y también el contraste de luces y sombras de aquel lugar situado en un rincón discreto del jardín me habían rescatado de inútiles ensueños. El caso es que jugaba, jugaba al ritmo llamado blitz, o de partidas rápidas, en el universo todavía exageradamente masculino del ajedrez. Jugaba como un jugador posicional la defensa Caro-Kann y olvidaba, como en el cine, quién era o en qué había estado pensando insensatamente al bajar las últimas calles, mientras la mirada penetrante de los transeúntes se fijaba en el vacío sombrío de mis pasos automáticos justo antes de llegar al museo de Historia Natural. Algunos espectadores miraban la partida desde el público mientras yo intentaba mantener la ventaja que tenía en el tablero. Con tal finalidad decidí intercambiar las piezas para simplificar, siguiendo la estrategia de quien sabe que, una vez desaparecidas todas las figuras, acabarás con un peón más cuya existencia tarde o temprano te dará la victoria, siempre y cuando la posición de tu rey sea la adecuada. Tras ganar la partida, contradiciendo la costumbre de quedarse en el asiento y retar a un nuevo contrincante que espera su turno sentado en un lateral de la mesa, me levanto con la cabeza embotada y abandono la sombra verde del jardin du Luxembourg para hacer lo que llevo pensando desde hace unos días: dirigirme al hotel Tolbiac para comprobar si Mirko Bevilacqua ha llegado a París y así poder pedirle perdón por haber cogido sin permiso el libro de Remedios Varo y, desde luego, prolongar la conversación que dejamos inconclusa cuando irrumpió en los anchos pasillos del aeropuerto la vieja dama croata con un perro en brazos.

Llego al hotel Tolbiac, en el distrito XIII, dispuesto a encontrar a Mirko acodado en el alféizar de una de las ventanas del viejo edificio. Evidentemente, es una disposición absurda, pues no hay rastro de Mirko, ni en el alféizar ni en la recepción, donde no saben o no quieren decirme si lo están esperando o no. Al menos aceptan que les deje el libro de Varo con los relatos dentro, acompañado de unas excusas garabateadas en un papel donde también consigno un número de teléfono y una indicación de la zona del jardin du Luxembourg donde es fácil encontrarme al caer la tarde. Por entonces no conocía aún la alergia de Mirko a determinadas formas de contacto, como el teléfono, que sólo utilizaba en caso de absoluta necesidad.

Por supuesto, Mirko, como después supe que era costumbre en él, no me telefoneó; sin embargo, unos días más tarde apareció por el jardin du Luxembourg mientras yo miraba las partidas y me fijaba en los rostros reconcentrados de los jugadores habituales del parque, de todas las edades, de todos las partes del mundo. Mirko y yo conectamos enseguida y su visita se repitió en días sucesivos. Continuamos nuestra conversación sobre la fenomenología del gesto y coincidimos en que los jugadores de ajedrez son una fuente estupenda de experiencias visuales, ya que no es habitual poder concentrar la mirada en un rostro cercano sin que el rostro en cuestión se sienta interpelado, así que uno puede escrutar sin dificultad cómo las cejas de un jugador se arquean y forman una curva bajo la cual pasará el alfil trazando la diagonal que acaba de liberar el sutil paso al frente de un peón que avanza hacia el infinito. Los ojos se espabilan, se afanan, brillan ante una posición mejor, intentan disimular el golpe fatal que está a punto de llegar, la boca muestra impávida la placidez del momento que precede a la conjura que deshará la trama enemiga. Como una serpiente al acecho, la mano alzada espera para ejecutar el movimiento a que el rival pulse, a veces candorosamente, el reloj en el que caen impasibles los segundos. Mirko no tenía grandes conocimientos de ajedrez y yo lo ayudaba interpretando para él, siempre de manera discreta y en voz muy baja, los asuntos estrictamente relativos a la posición y al combate de las piezas. En contrapartida, mostraba auténtica fascinación por el ritual que desarrollaban los jugadores, por el lenguaje que se establecía en la periferia del ajedrez. En cualquier caso, Mirko acababa llevándome siempre hacia otro lado, descubriéndome sitios de la ciudad que yo no conocía y donde, aunque no me lo dijera, parecía estar buscando a alguien. No me dijo qué hacía exactamente en París, más allá de aludir a las visitas a algunos amigos. Entre nosotros se había establecido una relación bastante curiosa, ya que hablábamos con confianza de asuntos que, de momento, no eran para nada personales. Estaba claro que había por mi parte un interés hacia su aparente vagabundeo y, de algún modo, yo aceptaba las reglas de la comunicación que él marcaba y que hacen que dos personas sean un mundo a veces poco comprensible desde el exterior. También hablábamos de libros; él era un gran lector y conocía muchas más obras que yo, y le gustaba hablar de los argumentos haciendo gala de una memoria prodigiosa. Siempre se saltaba los preámbulos y empezaba a hablar de algún personaje como si lo hubiera conocido, como si hubiera compartido con él o con ella los ignotos caminos de la existencia, tanto si se trataba de personajes universales de la literatura como si se trataba de otros muy poco conocidos, pero sacados también del extraordinario, vasto y concurrido mundo de la ficción.

Uno de esos días bajamos hacia el río por la rue Bonaparte. Mirando a la calle, como es costumbre en las cafeterías de París, nos sentamos en la terraza del conocido café Les Deux Magots, donde, tras hacer algunos comentarios sobre la ciudad y la tensión latente generada por la violencia de los diferentes atentados islamistas, abordamos cuestiones más personales, y no porque yo lo interrogara al respecto, pues en realidad a mí me daba igual seguir sus explicaciones sobre una cosa u otra, sino porque él mismo empezó, tímidamente al principio y con más seguridad a medida que pasaba el tiempo, una conversación sobre sus motivaciones, sobre su historia.

Mirko se puso a hablar lentamente, con un titubeo desconocido hasta entonces. Y, mientras lo hacía, fijaba la mirada en la taza de café ristretto que había pedido. El otro día perdí el avión porque antes había perdido la pista de una mujer, me dice, pero no la de la vieja burguesa del aeropuerto, no, sino la de la mujer que le cuidaba el perrito, pero no aquella del otro día, la que tú viste y me describiste, no, sino otra que es la que me ha traído hasta aquí. Yo he vivido viajando y haciéndome cargo de las propiedades inmobiliarias que heredé de mi padre y que están todas alquiladas, he vivido como un observador del mundo, sin interesarme por los asuntos ajenos más que cuando el trabajo me lo exigía por tener que reparar una ventana, cambiar un enchufe estropeado, comprar un juego de sartenes nuevas o concertar la revisión del gas. En mi casa, me entretengo observando desde el balcón la conducta de los vecinos, perdiendo el tiempo, en definitiva. Y leyendo, leyendo mucho. Un día, continúa Mirko Bevilacqua desgranando su historia en Les Deux Magots, llaman a la puerta. Abro sin preguntar quién es y me encuentro a una mujer relativamente joven con el perrito que viste el otro día, me dice. Es la vecina del balcón del edificio de enfrente, la reconozco porque no hace mucho que ocupa un piso que antes estaba vacío y me ha llamado la atención; la he visto fumar, la he visto mirar la calle desde el balcón y seguir con la mirada el ruidoso recorrido del autobús urbano, la he visto leer en una sillita incómoda, la he visto con una camiseta blanca y larga y sin pantalones tomando el aire de la ciudad. No la he visto de cerca, no me la he cruzado por la calle, ni en el supermercado. La he visto mirar hacia mi balcón alguna vez, un instante, una mirada perdida que no se posa, una mirada que barre el lugar con desidia y que apenas se detiene a mirar el lugar donde yo estoy leyendo o mirando ociosamente cómo pasa en bicicleta un buscador de chatarra. Nos hemos saludado muy brevemente una vez. Hola, me dice desde el umbral de la puerta de casa donde me la encuentro al abrir, dice Mirko Bevilacqua, ¿podrías quedarte con el perrito un par de horas?, me dice esbozando esa sonrisa de quien pide favores. Sabe, imagina, que no estoy muy ocupado. Sabe, es probable que sepa, que, cuando estoy en la ciudad, paso muchas horas en casa sin ninguna ocupación familiar visible. Soy la vecina de enfrente, me dice, sigue contando el italiano o el hombre de apellido italiano, sólo serán dos horas o dos horas y media. Es que el perrito no puede quedarse a solas, lo pasa muy mal, llora todo el rato, y a mí me pagan por cuidarlo, para que no se quede a solas cuando su dueña no puede hacerse cargo de él. Es una vieja croata, dice, está loca por su perro, una burguesa sin hijos que vive del cariño de este animalito. A veces tienen que ingresarla por problemas respiratorios, sólo entonces deja de estar con él. A esta altura de la conversación ya la he dejado entrar, a ella y al perro, dice Mirko Bevilacqua echándome una miradita para ver si sigo prestándole atención. No sé qué decirle, continúa Mirko, por un lado no me gustan los perros, pero éste parece inofensivo, está tranquilo, se sienta despreocupadamente a los pies de mi lámpara halógena. Claro, me lo quedo un par de horas, digo sin darme cuenta de lo irregular que es ese gesto, dice Mirko. ¿No tienes ningún amigo o amiga que pueda hacerse cargo de él?, le pregunto tras haberle dicho que sí. Sí, dice ella, dice Mirko, pero viven lejos, en la otra punta de la ciudad. Si no lo ves claro, me lo llevo, añade encogiendo los hombros apenas un centímetro. No serán más de dos horas, si le hablas un poco, te lo agradecerá y no te dará la lata. Gracias. Vuelvo. Vuelvo enseguida. ¡Gracias, gracias de verdad! Pas, pórtate bien, eh. Pas, se llama Pas, dice mirándome antes de desaparecer escaleras abajo, me cuenta Mirko.

Y allí nos quedamos Pas y yo, mirándonos como dos completos desconocidos. Pas amaga con levantarse del sitio en el que se ha acomodado, pero vuelve a sentarse sin dejar de mirarme. Quién es esa chica, le pregunto a Pas, pero Pas respira con la ansiedad con que respiran los perros, una ansiedad angustiosa, como si la vida se le estuviese escapando a toda prisa. Entonces le digo que voy a leer al balcón y Pas, al cabo de un rato, se levanta de donde está y viene a sentarse a mi lado, dice Mirko.

Pero la vecina no vuelve en dos horas, tampoco en tres, y entonces pienso que no me ha dicho su nombre, ni le he pedido su número de teléfono por si le pasaba algo a Pas. He sido bobo, pienso, y saco a pasear al perro improvisando una correa con cien vueltas de hilo de cáñamo. El perro, con lo pequeñito que es, mea discretamente y deja unas aceitunitas en un árbol de la plaza que hay al lado de casa. No me preocupo por recoger el excremento, sólo faltaría. Mirko Bevilacqua sonríe ligeramente mientras me cuenta lo del perro, aunque es evidente que lo importante aquí no es Pas, el perro, sino la joven desaparecida que por la noche, más de diez horas después, vuelve con cara alegre, pidiendo disculpas e invitándolo a tomar una cerveza en el bar de la esquina para compensar la demora y agradecerle el gesto tan amable que ha tenido con ella y con Pas. Mirko acepta.

A partir de aquí todo empieza a complicarse. Clara, así se llama, es un terremoto imprevisto en mi vida tranquila, dice Mirko. Quedamos a menudo, me presenta a amigos y amigas, desaparece de las reuniones cuando la vieja croata la telefonea para que lleve a Pas al veterinario porque cree que el perro tiene una garrapata o porque piensa que ha comido alguna cosa dañina o simplemente porque le da la gana. Llegamos a pasar un fin de semana juntos en la montaña. Siempre como amigos, nunca como pareja. Estoy convencido de que me rechazará, dice Mirko, así que no intento nada. Clara ríe. Los dos reímos. A veces se va de viaje con la mujer croata a su tierra, a Croacia. Deberías acompañarme, me dice Clara, dice Mirko, a ti te gusta viajar, pero la verdad es que no sabe si la vieja croata aceptaría una compañía masculina como la de Mirko. Sin embargo, la vieja es rica, o eso parece, una ex yugoslava rica, y paga bastante bien a su señorita de confianza a cambio de poder disponer de ella a su antojo. Cuando tenemos tiempo, dice Mirko, Clara y yo empezamos a hacer algún viaje corto a ciudades europeas secundarias. Billund, Cork, Eindhoven, Aquisgrán, a veces pasamos sólo una o dos noches, vuelos baratos, días laborables. Nos divertimos, continuamos con las conversaciones que hemos dejado a medias, leemos, bebemos vino. Justo un año después del día en que me trajo a Pas le regalo un libro que he hojeado y he estado a punto de comprar para mí más de una vez sin acabar de decidirme, el Atlas de islas remotas. Lo recibe con alegría, me abraza y me propone que intentemos viajar a una de las islas del libro. Quiere que el azar guíe el viaje, como ocurrió con nuestro encuentro, como ocurre, en definitiva, con todos los encuentros. Yo dudo, pero ella sonríe de una manera cautivadora. ¡Cueste lo que cueste!, dice, dentro de unos límites, claro. Me resulta difícil negarme, entre nosotros se ha producido una extraña conexión que deja el sexo, creo yo, para el último minuto de la existencia. Su sueño es visitar una isla perdida y solitaria, insiste Clara. Ella misma es una isla perdida, añade, y después me dice, dice Mirko, que eso ya lo sé yo muy bien. ¡Di una página!, me reta sin darme tiempo a pensar, ni margen para decir que no o para meditarlo un poco. Y yo, como hago siempre con ella, dice Mirko, no me lo pienso y digo el número treinta y siete, que es el número por el que transita mi existencia, pues en ese entonces tengo treinta y siete años—no quiero interrumpir su narración, pero Mirko me había parecido mayor—, y porque creo que treinta y siete son las veces que he estado a punto de besarla y no lo he hecho.