Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Freedom Letters

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Russisch

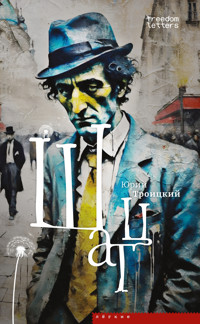

Герой дебютного романа Юрия Троицкого — современный трикстер. Мы не знаем ни его имени, ни фамилии, есть только милое немецкое словечко «Шатц» — «сокровище», которым он и его жена именуют друг друга. Шатц — предприниматель, сделавший карьеру в девяностые-нулевые и регулярно попадающий в разнообразные передряги, и в нелепые, и в драматические, и в безнадёжные. Тем не менее ему отовсюду удаётся выбраться живым. Мы наблюдаем за взрослением и становлением героя в Подмосковье и Москве, затем мы увидим его то в Риге, то в Лондоне, то на морских курортах. Вопреки обстоятельствам, Шатц везде остаётся человеком, пусть и пытающимся, как его знаменитый предшественник, практиковать сравнительно честные способы отъёма денег у населения. В последний раз мы увидим героя 24 февраля 2022 года в Одессе — но, конечно, это не конец его жизни…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 133

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Серия «Лёгкие»

№ 74

Юрий Троицкий

Шатц

Freedom LettersБерлин2024

Пролог

The next station is Victoria. Doors will open on the right-hand side.

Вежливый металлизированный голос, которым говорит лондонская подземка, направляет нас к единственно верному решению. Слева двери будут заперты, сколько ни дави на кнопку — зеленым она не загорится. Да и зачем кому-то пытаться выходить туда, где нет ни перрона, ни указателей, ни лестницы наверх, только рельсы с крысами и кафельная стена.

Но в прошлой жизни мне бы обязательно захотелось выйти слева.

В прошлой жизни я считал любые законы и инструкции уделом стада — тех, кто ездит в метро. А я, если и упирался в стену, сбривал ее острым отвалом бульдозера.

Душно. Форточки распахнуты по периметру вагона, но воздух тяжелый от июльской жары и от количества перемещаемых тел. Тишотка прилипла к спине, но жары я не чувствую, вернее, мне все равно. Впервые в жизни я думаю, не лучше ли бездействовать. С одной стороны, рисковать-то особо нечем, свобода и сама возможность жить перестали для меня являться ценностями, в этот раз я, по-видимому, выдохся окончательно. С другой — даже в своем нынешнем положении не хотелось бы, подставляя свое очко, набирать политические очки одному из проксикандидатов в президенты.

Я еду в свою неряшливую холостяцкую дыру за периметром Кройдона. Возвращаюсь туда, откуда выбирался всю жизнь: к кускам газеты вместо туалетной бумаги, к разбегающимся тараканам на общей кухне, к радости от затерявшейся в кармане мелкой монеты, — туда, где моей движущей силой были ненависть и презрение, в том числе к себе самому. Большой Лондон мне уже год не по карману. Большой Лондон, который лежал у моих ног и преданно скулил. Из улыбчивого завсегдатая топовых гостиных я превратился в потного, сутулого, непромытого обитателя эмигрантских районов. Я — огрызок яблока. Лондон объел меня по периметру, высосал сок и бросил на мостовую.

А по мнению российских ментов, я изощренный мошенник-рецидивист, сколотивший баснословное состояние на обнале. По факту же я наивный тупоголовый терпила, ставший жертвой разводил из Сити.

— Выходите?

Киваю. Кошусь глазом за спину. Молоденький худощавый индус в темно-синей приталенной тройке и остроносых ботинках, какой-нибудь юристишка из Королевского адвокатского сообщества. Наверняка уже сгрыз парочку мне подобных. Нет, такой, как он, такого, как я, по-русски спросил бы: «Выходишь?» Вежливо ко мне обращается только лондонская подземка, которой все равно.

— Fuck you, — кидаю через плечо обалдевшему индусу и быстро направляюсь в сторону пригородных поездов.

Я возвращаюсь со встречи с представителем команды Титова: они предлагают включить меня в список бизнесменов, которым страна гарантирует свободу в случае возвращения.

1. Бахчиванджи, семидесятые — восьмидесятые

Несмотря на отчетливо южное звучание и дынный привкус, Бахчиванджи находится не в Узбекистане и не в Грузии, а в ближнем Подмосковье, в сорока километрах от столицы. Именно здесь я обнаружил себя первый раз примерно в трехлетнем возрасте. На мне клетчатое пальто на вырост с цигейковым воротником — мы семьей собираемся на ноябрьскую демонстрацию. Я его ненавижу, это пальто. Попадая в него, как в капкан, я теряю не просто возможность двигаться, но даже дышать. Обычно я вяло протестую, иногда плачу, но сдаюсь под натиском мамы. Только не в этот раз. Сегодня же праздник! Я не могу пойти туда в этом. К тому же пальто, кажется, сделалось мне мало. Мои предплечья будто бы налились силищей, я даже вроде стал выше и достаю маме до середины бедра. Мама пытается подоткнуть мне косынку между воротником и шеей, «чтоб не кололось», а я вырываюсь и кричу, мне невыносимо, что она тютькается со мной, да и колючести, обычно сводящей с ума, я не ощущаю. Я скидываю ненавистный панцирь и топчу его ногами. Родители от неожиданности идут на попятную — разрешают надеть любимую болоньевую куртку. Это большая победа!

Потом я узнаю, что у того странного эйфорического состояния есть название — гипертимия, и это был, вероятно, первый выделившийся из моих крохотных надпочечников адреналин, который я почувствовал, а потому и запомнил.

После демонстрации мы идем в сквер, взрослые пьют водку, а мы делаем из остатков разноцветных шаров взрывные бомбы. Нужно всосать резину как можно сильнее в рот, а потом закрутить — и получится взрывная бомба. Лопать ее лучше о башку товарища, это очень весело. Но чтобы отпустили их лопать, нужно правильно ответить на вопросы, которые взрослые обязательно задают детям, после того как выпьют водки. Я уже выучил ответы. Маму и папу люблю одинаково, а стать хочу летчиком. Хотя по правде маму, конечно, люблю больше, отца боюсь, а кем быть, мне все равно.

Мой отец — прапорщик, он служит на аэродроме «Чкаловский», мама работает расчетчицей в строительной организации. Мы редко встречаемся, только немножко вечером. Но благодаря партии и лично товарищу Брежневу вот-вот наступит Коммунизм и родителям не придется больше так много работать. При Коммунизме все просто раздают. Хочешь конфет — на тебе, новый велосипед — пожалуйста, получай! Нужно совсем немного потерпеть, это мне объяснили родители, а учительница, Зоя Николаевна, в первом классе подтвердила. Всегда лучше спросить у нескольких взрослых, иногда взрослые, как и дети, не до конца все знают.

Вот, к примеру, есть у меня приятель Витек Попов. Он много знает, потому что толстый и в очках. Это он рассказывал нам за трансформаторной будкой, что бананы — те же груши, только оранжевого цвета. Поэтому я и не признал их, когда уже сильно пьяный дядя Саша из Уренгоя, ночевавший у нас по дороге с югов, хлопнул себя по лысой голове и вытащил из чемодана связку желтоватых огурцов. «Бананы», — представил он их нам. Я кинулся их грызть, но они были тверже сырой картошки и вязали рот, как полезная хурма, которую в отличие от бананов запланировали в плановой экономике. Взрослым было не до меня, как всегда, когда они пьют водку. Тогда даже мама становится странной: сначала смеется, а потом плачет страшными черными слезами и идет спать. Хорошо, что хоть зубы в такие дни чистить необязательно. Я поискал инструкцию к бананам в книге «Хозяйке на заметку», но там ничего не было.

На следующий день на «Коронке», как мы называли место за трансформаторной будкой, я заявил Витьке, что он ничего не знает про бананы. Что похожи они скорее на кабачки или семенные огурцы, но уж никак не на груши. А по вкусу так вообще… Ребята смеялись, стали странно смотреть на Витьку, а тот сначала покраснел, а потом как крикнет: «Да ты просто их не активировал!» Оказывается, чтобы бананы стали вкусными, их нужно держать в темноте, пока они окончательно не пожелтеют и не станут мягкими. Но чтобы без света! А то они вместо желтизны почернеют!

Самое темное место, которое я нашел, было на антресоли, в фанерном ящике со старыми бабушкиными вещами. По нескольку раз в день, а иногда и ночью с карманным фонариком я проверял, как идет процесс активации. Бананы действительно начинали желтеть. И вот наступил день, когда я собирался начать их есть. В школе Зоя Николаевна сказала, что я «не сконцентрирован», а я просто думал, как вернусь и наконец их попробую.

Едва скинув пальто, я запрыгнул на стул и открыл дверцы антресоли. Ящика на месте не было. Пытаясь заглянуть глубже, я покачнулся, стул поехал в сторону, и я с грохотом свалился вниз. Прибежала из кухни мама, она в тот день почему-то была дома, наверное, взяла отгул.

— Где бабушкин ящик?! — заорал я, забыв о боли в боку.

— Ящик? Ах, так я сегодня это барахло на почту отнесла, наконец-то руки дошли отправить это старье в деревню, к родственникам.

А еще Витек большой выдумщик. Однажды он стащил с бельевой веревки чей-то огромный бусгалтер (мама такой, только намного меньше, вместо майки под платье пододевает, для тепла груди, наверное) и привязал к выхлопной трубе дяди-Лешиного «Запорожца». Когда дядя Леша поехал на свою черную дачу — он и все его соседи работают на аккумуляторном заводе, поэтому их дома и заборы сделаны из красивых новых аккумуляторов, — бусгалтер надулся, как два десантных парашюта. Мужики, которые всегда играют в домино во дворе, долго и сильно смеялись. Я, когда вырасту, возможно, тоже буду.

Но пока мне не всегда смешно. Наверное, потому что я еще не до конца взрослый. Мне мужики так и говорят иногда, когда отсмеются: да ты не обижайся, пацан, папка-то у тебя честный мужик. Это потому, что мой папа прапорщик, а многие анекдоты — про прапорщиков. Они не смешные, зато приличные, их можно рассказывать «при детях». Один из них, по-моему, самый несмешной: будто скоро для прапорщиков введут специальную военную форму без погон, чтобы мешок с натасканным из военчасти не цеплялся за звездочку, а то может порваться. Они, наверное, думают, что деньги лежат в мешках у папы на работе. А их там нет. И вообще папа говорит, что самое главное богатство — честь. Чести у него много, только вот денег совсем нет. А у многих папиных сослуживцев деньги есть, но нет чести. Я, когда вырасту, стану тоже честным, чтобы не расстраивать папу, и заработаю много денег, чтобы самому не расстраиваться.

Наша семья занимает две комнаты в четырехкомнатной коммуналке. Дом выстроен из деревянных панелей, окрашенных в грязно-желтый цвет, с «начинкой» из песчаного раствора. Панели начали трескаться в первую неделю после постройки, трещины раз в год замазывали серым цементом. Однажды дом целую неделю перекрашивали в свежий желтый, но в следующие дни он, как хамелеон, приобрел свой обычный серый оттенок. Маскировался — наверное, боялся.

Люди вокруг тоже похожи на наш дом: в ярком ходят только пидорасы, а за серьгу в ухе легко можно схлопотать в морду. На железнодорожной платформе дежурят пацаны в надежде трухануть, то есть выловить случайно оказавшегося на нашей территории москвича и отобрать у него деньги. Менты пацанов не трогают, сами такие же. Ментом быть хорошо, особенно гаишником, у обычных ментов что? Только пистолет. Вот они и «проверяют» регистрации, а у гаишника — жезл: остановил любую тачку — и получай свою денежку. А я вообще в шоколаде, моя подруга — дочь начальника ментуры.

2. Бахчиванджи, восьмидесятые

Мы с Жанкой сидим за одной партой уже три года, с самого перевода ее папаши в наш городок. Мне повезло, что в первый же день, оглядев наш класс, она выбрала для дружбы именно меня. Я легко ввел ее во все крутые тусовки. Пришлось, правда, набить морду парочке желающих пообзывать ее «ментовской дочкой», но это ерунда. Зато я часто бываю у нее дома, когда нет родителей: они, как мне кажется, не очень одобряют нашу дружбу. По крайней мере, ее мама смотрит на меня так, как моя — на цыган с колхозного рынка. Хорошо, что я дружу не с ней, а с Жанкой, с которой можно и в футбол погонять, и пострелять подшипниковыми шариками из рогатки, и даже тайно курнуть украденные ею у отца американские сигареты.

Их дом сильно отличается от нашего. Девятиэтажный, кооперативный (не тот, который могут «дать» или «забрать»), из белого силикатного кирпича. Про квартиру я вообще молчу. Не квартира, а квартирища. Светлая, вся в чехословацкой мебели, на стенах висят ковры, как картины, в полированных «стенках» — хрусталь и фарфор, которые надо было «доставать». Когда я туда попал в первый раз, я подумал, что так должна выглядеть пещера разбойников из книжки про Аладдина. В ней, к сожалению, не было картинок, но Жанкина квартира с лихвой закрыла все прорехи моего воображения по части роскоши.

В седьмом классе мы в очередной раз проникаем туда, чтобы посмотреть капиталистическое чудо — видик. Однако у меня никак не получается сосредоточиться на фильме. Даже сквозь штаны моя задница балдеет от ощущения кожаного кресла. Я представляю себя облаченным в гдээровский махровый халат Жанкиного отца и совершенно не могу вникнуть в происходящее в телеке. Там что-то, кажется, про любовь. Но передо мной на журнальном столике стоит прозрачная ваза размером с мамин бельевой таз, полная желтых, «активированных» бананов. Я ощущаю их запах. Смотрю на Жанну — чувствует ли она аромат этих спелых бананов, тревожит ли он ее так же, как меня? Но подруга, приоткрыв рот, таращится в экран. До меня вдруг доходит, что мы смотрим настоящую порнуху, про которую мне рассказывал Витек, но я ему уже до конца не верил. Но нет, все так, как он говорил, на экране происходит именно то, чего не может быть, по крайней мере у нас в СССР. Посмотрев для приличия несколько минут, я снова кошусь на Жанку. И внезапно понимаю, что рядом со мной сидит красивая девочка, в которую я, по всей вероятности, влюблен. Наверное, дело в порно, а может, я просто чувствую, что мы повзрослели и теперь так надо. Перегнувшись через кожаный подлокотник, я целую ее прямо в губы, а она, совсем не удивившись, отвечает мне настоящим взрослым, влажным поцелуем. Когда я ухожу, в прихожей мы целуемся снова, и я даже осторожно провожу рукой по ее еще совсем плоской груди, а она не вырывается, не орет, а только сильнее прижимается ко мне.

Потом я пошел домой. Мне казалось, что со мной произошло что-то, что я до конца не могу оглядеть, настолько огромных оно размеров. Ночью меня накрыло жаром, к обеду пришла участковая врачиха и прописала какие-то лекарства, которые на несколько дней погрузили меня в марево гриппозных снов.

Когда я вернулся в школу, Жанна сидела за партой с Виолеттой Шеффер, противной еврейской девочкой, которую Витек дразнил Радиолой-шифер. Жанна сухо мне кивнула, а Радиола победно посмотрела через свои роговые бинокли. Я попытался заговорить со своей подругой на перемене, но ей нужно было в библиотеку. И весь следующий месяц нам что-то мешало. Я ходил за ней молчаливым хвостом, а она всегда была занята. Решив во что бы то ни стало прояснить ситуацию, я отправился караулить ее возле их бело-силикатного дома. Предусмотрительно озаботившись, чтобы ее мама или папа не запалили меня, я сел в соседнем дворе, откуда простреливался их подъезд. Прождав почти до темноты и уже собравшись домой, я вдруг заметил, как во двор въехала мечта всех крутых пацанов — красная «Ява 350». Я сразу узнал пассажира, несмотря на интегральный шлем. Между моей Жанкой и водителем мотика не было ни одного сантиметра воздуха, как между нами, когда мы целовались. «33-33 МОТ» — до сих пор помню буквы и цифры. Домой я бежал быстрее любой «Явы».

На следующий день утром я все-таки подкараулил Жанну около школы.

— Ну че, давай, блин, хоть поговорим.

— Мне математику еще переписать на…

— Да подожди, мы же… мы же целовались!

Жанка резко остановилась и повернулась ко мне насмешливо.

— Ой, а я и забыла! Но даже если и да, я теперь что, тебе всю жизнь должна?

— Да почему должна-то?! Все же нормально было! Что я сделал не так?!

— Ну-у, — она по-актерски посмотрела в небо, словно искала ответ. — Примерно все.

— На “Яву” повелась, значит, — наконец зло выдохнул я.

— О господи, да при чем здесь «Ява»? Слушай, иди из рогатки постреляй. Ну правда, не знаю, как тебе объяснить… Все равно папу скоро в Москву переводят, так что наша… м-м-м… дружба, ну, того… — она изогнула ладонь рыбкой и как бы нырнула ею в воздух.

— В Москву? Зачем? То есть… Я тоже могу переехать, после восьмого пойду в ПТУ, на вечерний, поженимся, нам, может, и общагу дадут.

— Ты что, совсем дурак? — окатив меня взглядом своей матери, Жанна оттолкнула меня и зашагала к школе.

В конце четверти Жанна принесла в класс конфеты «Трюфель» и всех угостила в честь своего перехода в новую школу, московскую. Я три дня мурыжил конфету в кармане штанов, пока она не превратилась в бесформенную лепешку. Пришлось выгрызать ее зубами из плотного фантика, который я тоже не сразу решился выбросить. После каникул на месте Жанны еще пару дней зияла дыра, пока к Радиоле не подсадили для исправления двоечника Руслана Золотухина. А я остался на своем месте, там же, где был, а когда-то даже — был с ней. На мой жесткий диск записывались неудаляемые алгоритмы неполноценности.

3. Тульская область, девяностые

Погромыхивая ржавой коляской, «Урал» пробирается между рядами огромного яблоневого сада. Это завхоз совершенным инкогнито едет на бартер — выменивать у студенческого повара свиную тушу и коробку замороженного сливочного масла. Эти продукты он как ответственный за здоровое питания подшефных студентов сам сегодняшним утром отгрузил со склада, строго все взвесил и сверил по накладным. А теперь как ответственный за здоровое питание своей многочисленной родни обменяет на трехлитровую банку самогона, изготовленного по самой дешевой технологии его тещей. Достать алкоголь здесь непросто. За настоящим магазинным — в виде дагестанской паленой водки, разбавленного бочкового пива или дешевого портвейна — нужно ехать пятьдесят кэмэ в райцентр и стоять в многочасовой очереди. Возможно, давать или получать по морде. После дня сельхозработ на это нет ни времени, ни сил. Поэтому бутылки в рюкзаках новоприбывших занимают больше места, чем трусы и сало. После того как в первые дни выпивается все привезенное из дома, в ход идут одеколоны, лосьоны и даже дезодоранты. Но и они быстро заканчиваются. И вот тогда приходится ограничивать себя в еде и идти на сделку с завхозом.

Сельхозотряды созданы для «воспитания в духе творческого коллективизма и уважительного отношения к труду». Люди здесь должны привыкать к будущей взрослой жизни и становиться патриотами, то есть быть неприхотливыми в быту, много и тяжело работать и кромсать крохотную зарплату на необходимое и сильно желаемое. Трудовой день начинается в восемь утра кашей и сладким некрепким чаем, в котором вместе с чаинками плавает неразваренная гречка. Котлов для варки всего два, и моют их не так чтобы очень, поэтому крупа присутствует и в чае, и в картошке, и в “трубах” (разваренных макаронах с сахаром). С перерывом на обед, который мало чем отличается от завтрака, комсомольцы загружают собранные яблоки в сортировочный контейнер, стараясь дотянуть до краев. Не дотянешь — могут показательно отчислить из вуза за нарушение трудовой дисциплины. В сумерках студенты смывают с себя следы трудодня в отдельном бараке без освещения. Девчонки греют себе воду в ведре кипятильником и моются где-то отдельно, непонятно где (эту энигму первокурсники мужского пола пылко обсуждают после отбоя). Парни же закаляются: трижды выдохнув ртом, бросаются под ледяные струи, самые отчаянные под ними даже мылятся, зарабатывая себе репутацию железных людей и будущий простатит.

Зато после душа можно жить. Если, конечно, ты старшекурсник. Пока они занимаются поиском алкоголя или его употреблением, молодняк идет чистить картошку к ужину или убираться на территории. Салагам еще расти и расти до радостей колхозной жизни, которые начинаются примерно с середины «П». П-образное общежитие делится справа налево по половому признаку, и сверху вниз — по возрастному. Младших селят ближе к верхней «перекладине», где ночуют преподы, и там уж, конечно, отбой есть отбой! Если только надзиратели сами не сильно надрались... У основания «П» живут преддипломники. Перед «буквой» находится отдельно стоящий барак — днем столовая, вечером дискотека. Все как в армии, вместо которой у нас колхоз: деды — поближе к еде и подальше от начальства, а у духов никто не спрашивает.

Я примечаю завхоза еще на подъезде к месту товарообмена и бросаюсь ему под колеса.

— Здорово, Михалыч! Меняться приехал?

Михалыч смотрит подозрительно, пытается меня вспомнить, но не может.

— Вали, куда шел.

— Да ладно, не переживай, свои. Я же тебе в позапрошлом году полстоловой на «сэм» сменял, — я широко улыбаюсь. — Хочу у тебя баночку прикупить. Есть?

— Деньги покажь, потом гутарить будем.

Достаю из внутреннего кармана пачку десяток в банковской упаковке. Михалыч из уважения глушит мотор.

— Ты бы, паря, сразу по-нормальному сказал, а то стоишь тут сиськи мнешь. Давай бабки, вторым рейсом привезу, нет у меня с собой.