15,99 €

Mehr erfahren.

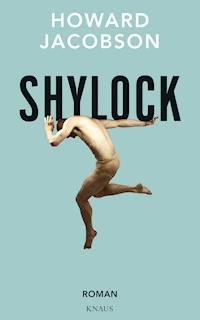

- Herausgeber: Knaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Von rebellischen Töchtern und verblendeten Vätern

Der reiche Kunstsammler Simon Strulovitch aus Manchester hat Sorgen: Seine aufmüpfige Tochter Beatrice ist in die Kreise der leichtlebigen Erbin Plurabelle und ihres persönlichen Assistenten D’Anton geraten. Nicht der richtige Umgang für ein jüdisches Mädchen, klagt Strulovitch seinem Zufallsbekannten Shylock. Dieser rät zur Zurückhaltung. Doch als Beatrice sich auch noch mit dem Fußball-Beau und Unterwäsche-Modell Howsome einlässt, sieht ihr Vater rot. Er verlangt, dass der junge Mann zum Judentum konvertiert. Mit Hilfe einer kleinen Operation ließe sich heute manches arrangieren. Aber das Leben hält nicht nur für Strulovitch ein paar Lektionen bereit.

Howard Jacobson fragt in diesem tiefsinnigen, gleichzeitig amüsanten und stellenweise irrwitzigen Roman: Was macht einen Mensch zum Juden? Und was heißt es, Jude zu sein in einer säkularen Welt? – Ein höchst burlesker Umgang mit dem vermeintlichen Antisemitismus des umstrittensten Dramas von Shakespeare.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 391

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Über das Buch:

Der reiche Kunstsammler Simon Strulovitch aus Manchester hat Sorgen: Seine aufmüpfige Tochter Beatrice ist in die Kreise der leichtlebigen Erbin Plurabelle und ihres persönlichen Assistenten D’Anton geraten. Nicht der richtige Umgang für ein jüdisches Mädchen, klagt Strulovitch seinem Zufallsbekannten Shylock. Dieser rät zur Zurückhaltung. Doch als Beatrice sich auch noch mit dem Fußball-Beau und Unterwäsche-Model Howsome einlässt, sieht ihr Vater rot. Er verlangt, dass der junge Mann zum Judentum konvertiert. Mithilfe einer kleinen Operation ließe sich heute manches arrangieren. Aber das Leben hält nicht nur für Strulovitch ein paar Lektionen bereit.

Howard Jacobson fragt in diesem tiefsinnigen, gleichzeitig amüsanten und stellenweise irrwitzigen Roman: Was macht einen Mensch zum Juden? Und was heißt es, Jude zu sein in einer säkularen Welt? – Ein höchst burlesker Umgang mit dem vermeintlichen Antisemitismus im umstrittensten Drama von Shakespeare.

Über den Autor:

Howard Jacobson, Jahrgang 1942, hat bereits mehrere Romane und Sachbücher geschrieben. 2010 erhielt er für Die Finkler-Frage den Man Booker Prize, den wichtigsten Literaturpreis der angelsächsischen Welt. Shakespeare hat ihn sein Leben lang begleitet; bereits in seiner allerersten Veröffentlichung beschäftigte er sich mit dem englischen Nationaldichter. Nun kehrt er mit einer Neuerzählung des Kaufmanns von Venedig zu ihm zurück – für Jacobson »das verstörendste Schauspiel aus der Feder des Dramatikers, aber für einen britischen Romancier, der zufällig noch Jude ist, auch die größte Herausforderung«.

Howard Jacobson

Shylock

Roman

Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence

Knaus

Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Shylock is my Name« bei Hogarth, einem Imprint der Penguin Random House Group, London

Dieser Roman ist Teil der Reihe

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

© der Originalausgabe Howard Jacobson 2016

© der deutschsprachigen Ausgabe 2016 beim Albrecht Knaus Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka

Umschlagmotiv: plainpicture/Julien Benhamou

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-18164-2V002

www.knaus-verlag.de

Zum Gedenken an Wilbur Sanders

Wie es kommt, dass wir während unserer langen Freundschaft und all der Jahre, in denen wir gemeinsam Shakespeare unterrichteten, niemals den Kaufmann von Venedig diskutiert haben, kann ich nicht erklären, und ich bedauere tief, dass wir jetzt nicht mehr darüber reden können.

Porzia: Wer ist der Kaufmann hier, und wer der Jude?

Doge: Antonio, alter Shylock, tretet vor!

Porzia: Eu’r Nam’ ist Shylock?

Shylock: Shylock ist mein Name.

Der Kaufmann von Venedig, IV Akt, 1. Szene

1

Es ist einer dieser Man-wäre-besser-tot-Tage, die man im Norden Englands im Februar erlebt. Der Raum zwischen Himmel und Erde ist kaum mehr als ein Briefkastenschlitz zusammengequetschten Lichts, der Himmel selbst abgrundtief banal. Eine Bühne, die für keine Tragödie taugt, selbst hier nicht, wo die Toten ruhen. Zwei Männer sind auf dem Friedhof, beschäftigt mit Angelegenheiten des Herzens. Sie blicken nicht auf. In diesen Regionen muss man gegen das Wetter Krieg führen, will man nicht Held einer Posse werden.

Zeichen genau dieses Kampfes sind in das Gesicht des ersten der beiden Trauernden geätzt, eines Mannes mittleren Alters und von unsicherem Verhalten. Mal geht er mit anmaßend erhobenem Kopf, dann wieder macht er sich klein, als hoffe er, unbemerkt zu bleiben. Auch sein Mund ist unruhig und irritiert den Betrachter: Umspielt gerade noch ein spöttischer Zug seine Lippen, so fallen sie im nächsten Moment sanft auseinander und wirken so verletzlich wie eine Sommerfrucht. Der Mann heißt Simon Strulovitch, er ist ein reicher, aufbrausender, leicht zu kränkender, schnell zu begeisternder und ebenso schnell ernüchterter Philanthrop mit einer angesehenen Sammlung anglo-jüdischer Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts und alter Bibeln, mit einer Leidenschaft für Shakespeare (dessen Genialität und draufgängerisch sephardisches Aussehen, wie er einst dachte, sich nur mit den Vorfahren des Dramatikers erklären ließen, die einmal Shapiro geheißen, ihren Namen dann aber hatten ändern lassen, allerdings ist er da heute nicht mehr so sicher), mit Ehrendoktorhüten der Universitäten London, Manchester und Tel Aviv (der aus Tel Aviv ist noch etwas, bei dem er sich nicht sicher ist) und einer durchdrehenden Tochter. Er ist gekommen, um den Stein zu inspizieren, der kürzlich auf dem Grab seiner Mutter errichtet wurde, nachdem die zwölfmonatige Trauerzeit verstrichen war. Er selbst hat sie nicht gewissenhaft genug betrauert, war zu sehr damit beschäftigt, Kunst zu kaufen und auszuleihen, zu beschäftigt mit seinen Stiftungen und Schenkungen – dem »Gutmenschentum«, wie seine Mutter es mit einer Mischung aus Stolz und Besorgnis nannte (sie wollte nicht, dass er sich ruinierte, indem er sich finanziell verausgabte) –, zu beschäftigt, in seinem Kopf Rechnungen zu begleichen, zu beschäftigt mit seiner Tochter – aber er will sich bessern. Man kann jederzeit ein besserer Sohn werden.

Oder ein besserer Vater. Könnte es sein, dass er sich tatsächlich darauf vorbereitet, seine Tochter zu betrauern? Scheint in der Familie zu liegen. Sein Vater hatte ihn nur kurz betrauert. »Für mich bist du tot!« Und warum? Wegen der Religion seiner Braut. Wobei sein Vater kein bisschen religiös war.

»Besser, du lägest tot zu meinen Füßen …«

Wäre das wirklich besser gewesen?

Wir bekommen nicht genug vom Sterben, denkt er, während er zwischen den verwitterten Grabsteinen hindurchwandert. Das »Wir« bezeichnet eine Vorstellung von Zugehörigkeit, der er mal zustimmt und mal nicht. Wir kommen an, froh, überlebt zu haben, tragen unsere Besitztümer an einem Stock über der Schulter und suchen gleich nach einem Ort, an dem wir die Kinder begraben können, die uns verraten.

Vielleicht fehlt dem Friedhof wegen all der Wut, die dem Begraben vorausgeht, der Trost der Schönheit. Während seiner Studentenzeit, als es in seinem Vokabular dieses »Wir« nicht gab, schrieb Strulovitch eine Seminararbeit über Stanley Spencers Die Auferstehung, Cookham und bewunderte das Getümmel auf Spencers Gräbern, aus denen begieriges Leben quoll und die Toten in Eile dem zustrebten, was als Nächstes kam. Aber das hier ist kein ländlicher Kirchhof in Berkshire, sondern ein Friedhof der Messiaslosen in Gatley im Süden Manchesters, für die es kein Nächstes gibt. Hier endet alles.

Hartnäckige Schneereste bedecken die Erde und verfärben sich schmutzig schwarz, wo sie an den Granit der Gräber grenzen. Bis in den frühen Sommer hinein werden sie bleiben. Wenn der Sommer denn jemals kommt.

Der zweite Mann, der schon lange vor Strulovitch hier war und zärtlich zur Bewohnerin eines Grabes mit einem völlig abgenutzten Stein spricht, ist Shylock, ebenfalls ein wütender, wilder Jude, wobei seine Wut eher sardonisch als launenhaft ist und der Sturm sich legt, wenn er die Gesellschaft seiner tief unter dem Schnee begrabenen Frau Leah genießen kann. Er ist weniger zerrissen als Strulovitch, aber, und das vielleicht aus genau diesem Grund, weit umstrittener. Jeder hat seine eigene Meinung zu ihm. Selbst die, die ihn uneingeschränkt verachten, tun es mit einem unterschiedlichen Maß an Uneingeschränktheit. Er hat Geldsorgen, die Strulovitch nicht hat, sammelt weder Kunst noch Bibeln und findet es schwierig, wohltätig zu sein, wenn ihm gegenüber niemand wohltätig ist, was, wie mancher sagen würde, dem Wesen der Wohltätigkeit etwas nimmt. Was seine Tochter betrifft, so ist das ein schwieriges Thema: Je weniger über sie gesagt wird, desto besser.

Shylock ist kein Gelegenheitstrauernder wie Strulovitch. Er kann an nichts anderes denken. Weil er weder vergessen noch vergeben kann, gab es nie etwas anderes und wird es nie etwas anderes geben.

Strulovitch, der in seinen Überlegungen innehält, spürt Shylocks Gegenwart, bevor er ihn sieht. Es ist ein Schlag in den Nacken, ganz so, als wäre jemand auf dem Friedhof pietätlos genug, einen Schneeball nach ihm zu werfen.

Die Worte »Meine liebste Leah«, von Shylock wie Segnungen ins eisige Grab geschickt, erreichen Strulovitchs Ohren. Es wird hier viele Leahs geben. Strulovitchs Mutter war auch eine Leah. Aber Shylocks Leah beschwört ewiges Mitleid herauf, das Strulovitch, Lernender in Sachen ehelicher Trauer und väterlichen Zorns, erkennt. Leah, die Shylock einen Ring kaufte, Pfand ihrer Liebe. Leah, die Mutter Jessicas, die diesen Ring stahl, um einen Affen zu kaufen. Jessica, Inbegriff der Niedertracht. Nicht für einen Urwald voller Affen hätte sich Shylock von dem Ring getrennt.

Strulovitch auch nicht.

Also bedeutet dieses »Wir« doch etwas für Strulovitch. Der Glaube, den Jessica schändet, ist auch sein Glaube.

Jedenfalls braucht Strulovitch nicht noch mehr Erkennungsmerkmale. Da ist er nüchtern. Natürlich ist Shylock hier, unter den Toten. Wann war er es nicht?

Elf Jahre alt, frühzeitig schnurrbärtig und neunmalklug, war Strulovitch mit seiner Mutter in einem Kaufhaus, als sie Hitler ein Aftershave kaufen sah.

»Schnell, Simon!«, befahl sie ihm. »Lauf und hole einen Polizisten. Ich bleibe hier und sorge dafür, dass er nicht entkommt.«

Aber kein Polizist wollte glauben, dass Hitler im Laden war, und am Ende entfloh er der Überwachung durch Strulovitchs Mutter.

Der junge Strulovitch hatte auch nicht geglaubt, dass Hitler im Laden war. Zu Hause machte er sich darüber lustig.

»Lass deine Mutter«, sagte sein Vater darauf. »Wenn sie Hitler gesehen hat, hat sie Hitler gesehen. Deine Tante Annie ist letztes Jahr auf dem Markt in Stockport Stalin begegnet, und als ich so alt war wie du, habe ich Moses über den Hearton Park Lake rudern sehen.«

»Das kann nicht sein«, sagte der Sohn. »Moses hätte einfach das Wasser geteilt.«

Für die Bemerkung wurde er auf sein Zimmer geschickt.

»Es sei denn, es war Noah«, rief Simon vom Treppenabsatz nach unten.

»Und dafür«, sagte sein Vater, »wird dir das Essen gestrichen.«

Später schmuggelte seine Mutter ein Sandwich nach oben, wie es Rebekka für Jakob getan hätte.

Der ältere Strulovitch versteht die jüdische Vorstellungswelt besser, weiß, warum sie sich nicht durch Zeitenfolgen und Verortungen eingrenzen lässt und die Vergangenheit niemals der Vergangenheit anvertraut werden kann. Und warum seine Mutter wahrscheinlich Hitler gesehen hat. Er ist kein Talmudist, liest aber gelegentlich in einer in einem Kleinverlag erschienenen schmalen Anthologie eine Seite mit den besten Stellen. Der Talmud erlaubt es einem sturen Querdenker wie ihm, offen mit anderen, lange schon toten sturen Querdenkern zu debattieren.

Du denkst was, Rabbah bar Nachmani? Leck mich.

Also, gibt es nun ein Jenseits? Was sagst du dazu, Rabbi?

Und Strulovitch sieht, wie Rabbah bar Nachmani sein Totenhemd abschüttelt und ihm den Mittelfinger zeigt.

Vor langer Zeit ist jetzt, und anderswo ist hier.

Wie es kommt, dass Leah ausgerechnet unter den Toten von Gatley begraben liegt, ist eine Frage, mit der nur ein Narr Shylocks Missfallen riskieren würde. Die Einzelheiten des Begräbnisses, das Wann und das Wo, sind ihm äußerst unwichtig. Sie liegt unter der Erde, das reicht. Als sie noch lebte, war sie für ihn überall. Tot, das hat er vor langer Zeit beschlossen, wird sie es auch sein. Den Planeten umkreisend. Eine ewige Präsenz, nie weit von ihm, wohin er seine Füße auch setzt.

Strulovitch, wach und begierig, ein kleineres Instrument, das den Ausschlägen eines größeren folgt, beobachtet, ohne dass es jemand sieht. Den ganzen Tag wird er hier stehen, wenn es sein muss. Aus Shylocks Haltung, der Art, wie er den Kopf neigt, nickt, den Blick abwendet, aber nie etwas wirklich ansieht, wie eine Schlange zur Seite blickt, kann er schließen, dass die Unterhaltung mit Leah so fesselnd wie hingebungsvoll ist, weltvergessen und nicht länger schmerzlich, sondern ein liebevolles, aber forsches, sogar sachliches Hin und Her. Shylock hört genauso lange zu, wie er spricht, wägt ihre Worte ab, obwohl er sie doch schon viele Male gehört haben muss. Er hält ein Taschenbuch in der Hand, zusammengerollt wie ein wichtiges Dokument oder das Geldbündel eines Verbrechers, öffnet es ab und zu abrupt, als wollte er eine Seite herausreißen, und liest ihr mit leiser Stimme daraus vor. Dabei hält er sich die Hand über den Mund wie jemand, der zu scheu ist, Heiterkeit zu zeigen, und ein Lachen unterdrückt. Wenn es ein Lachen ist, denkt Strulovitch, so ist es eines, das einen langen Weg zurückzulegen hat. Hirnlachen. Ein Satz Kafkas (ein weiterer unglücklicher Sohn auf diesem Schlachtfeld) kommt ihm in den Sinn: Es ist aber nur ein Lachen, wie man es ohne Lungen hervorbringen kann. Wie Kafkas eigenes Lachen vielleicht. Und auch meines?, fragt sich Strulovitch. Lachen, das von tief unter der Lunge kommt? Die Witze, wenn es sich denn um Witze handelt, sind höchst persönlich. Und, nur vielleicht, unziemlich.

Er ist hier so zu Hause, wie ich es nicht bin, denkt Strulovitch. Zu Hause unter den Grabsteinen. Zu Hause in einer Ehe.

Strulovitch trifft der Unterschied zwischen Shylocks und seiner Situation tief. Seine eigene Ehe-Geschichte ist dürftig. Er und seine erste Frau haben aus ihrem gemeinsamen Leben eine kleine Hölle gemacht. Lag es daran, dass sie Christin war? (»Gai in drerd!«, sagte sein Vater, als er erfuhr, dass sein Sohn eine Ungläubige heiraten wollte. »Zur Hölle mit dir!« Nicht einfach nur zur Hölle, sondern in die feurigste, nämlich in die für die außerhalb des Glaubens Heiratenden. Und am Abend vor der Hochzeit hinterließ er eine noch eindeutigere Nachricht auf dem Anrufbeantworter: »Für mich bist du tot.«) Strulovitchs zweite Frau war eine Tochter Abrahams, weshalb sein Vater seinen Fluch zurücknahm und ihn am Telefon einen Lazarus nannte. Die Ehe fand jedoch ein so plötzliches wie betäubendes Ende (eine Aussetzung aller Gefühle ähnlich dem Warten auf Nachrichten, von denen man hofft, dass sie nie kommen), als seine Frau am vierzehnten Geburtstag seiner Tochter einen Schlaganfall erlitt und den Großteil ihrer Sprache und ihres Gedächtnisses verlor, was zur Folge hatte, dass er das eheliche Zimmer in seinem Herzen verschloss.

Die Ehe! Entweder verlierst du deinen Vater oder deine Frau.

Selbstmitleid ist ihm nicht fremd. Leah ist für Shylock lebendiger als die arme Kay für mich, denkt er und spürt zum ersten Mal an diesem Tag die Kälte.

Ihm fällt Shylocks muskulöser Nacken auf, was ihn an eine Figur in einem seiner Lieblings-Comics von früher erinnert, einen Boxer, oder war es ein Ringer?, der immer mit Wellenlinien um den Körper gezeichnet wurde, um ein Kraftfeld anzudeuten. Wie würde ich gezeichnet?, fragt sich Strulovitch. Was könnte symbolisieren, was ich empfinde?

»Stell dir vor«, sagt Shylock zu Leah.

»Was soll ich mir vorstellen, Liebster?«

»Neid auf Shylock.«

Sie hat ein entzückendes Lachen.

Shylock trägt einen langen schwarzen Mantel, dessen Saum er offensichtlich besorgt aus dem Schnee zu halten versucht. Vorgebeugt, aber nicht so weit, dass er den Mantel verknittert, sitzt er auf einem zusammenklappbaren Hocker, wie ihn Opernliebhaber aus den Grafschaften um London gern mit nach Glyndebourne bringen. Strulovitch weiß nicht recht, was sein Hut zu bedeuten hat. Fragte er, würde Shylock ihm antworten, dass es ihm darum gehe, seinen Kopf warm zu halten. Aber es ist eine Fedora, das Zeichen eines Mannes, der sich seiner Erscheinung bewusst ist. Der Hut eines Dandys, getragen mit einer Andeutung heiterer Bedrohlichkeit, die vom Fehlen jeder Art von Heiterkeit in Shylocks Ausdruck Lügen gestraft wird.

Strulovitchs Kleidung ist bescheidener, sein Kunstsammler-Mantel fließt wie ein Chorhemd an ihm herab, das schneeweiße Hemd ist bis oben zugeknöpft, aber ohne Krawatte, ganz im Stil der Frührenaissance, jedoch zeitgenössisch. Shylock mit seiner Miene gefährlicher Unfreundlichkeit ist weniger vergeistigt und könnte als Banker oder Anwalt durchgehen. Oder, nur vielleicht, ein Pate sein.

Strulovitch ist froh, dass er gekommen ist, den sterblichen Überresten seiner Mutter Respekt zu erweisen, und fragt sich, ob die miterlebte Unterhaltung seine Belohnung ist. Ist es das, was man dafür bekommt, ein guter Sohn zu sein? In dem Fall hätte er es schon früher probieren sollen. Oder gibt es eine andere Erklärung? Sieht man nur, wofür man bereit ist? Dann hat es keinen Sinn, auf die Suche zu gehen, dann sollte man die Dinge auf sich zukommen lassen. Er erwägt kurz den Gedanken, ob Shakespeare, dessen Vorfahren vielleicht (um nichts Falsches zu behaupten) noch Shapiro hießen, Shylock erlaubt haben könnte, ihm zu erscheinen. Auf dem Heimweg vom Theater, Geister sehend und sich Notizen machend, lässt er gerade lang genug den Blick schweifen, um Antonio zu sehen, der auf diese verabscheuungswürdige Kreatur spuckt, einen Juden.

»Wie das! Ein Jude! Bist du das, Vetter?«, fragt Shakespeare.

Wir befinden uns im judenfreien elisabethanischen England. Daher die Überraschung.

»Schschsch«, sagt der Jude.

»Shylock!«, ruft Shakespeare unbekümmert. »Wenn das nicht mein Vetter Shylock ist, bin ich ein Christ!«

Shapiro, Shakespeare, Shylock. Gleiche Anfangslaute, eine Familie.

Strulovitch ist traurig, er fühlt sich ausgeschlossen. Was für eine Schande, dass sein Name nicht mit einem Sh beginnt.

Für Strulovitch ist es offensichtlich, dass es um Empfänglichkeit geht, die Suchenden aber auf vergeblichen Pfaden wandeln. Er kennt einen malerischen jüdischen Friedhof am Lido di Venezia, einst verkommen, nun aber im Rahmen des neuen europäischen Geistes der Wiedergutmachung frisch hergerichtet, einen zypressenbewachten Ort melancholischer Düsternis und plötzlicher greller Lichtstrahlen, zu dem einer seiner Bekannten, ein fieberhafter Berichtiger des Unrechts, zahllose Pilgerfahrten unternommen hat, sicher, dort Shylock zu finden, da der sich ja nicht mal tot unter die Eiscreme leckenden Touristen im Getto Venedigs mischen würde. Shylock, der gebrochen, verbittert zwischen den verfallenden Grabsteinen umherglitt und das Gebet für seine Toten murmelte. Aber er hatte kein Glück. Der große deutsche Dichter Heine, ein Mann, der ebenso unwillig wie Strulovitch war, das »Wir« zu benutzen, es am nächsten Tag aber schon genauso heftig liebte, hatte sich auf eine ähnlich sentimentale »Traumjagd« begeben, ebenfalls ohne Erfolg.

Aber die Shylock-Jagd (mit so viel Ungelöstem und noch Einzulösendem) hört niemals auf. Simon Strulovitchs zitternde, judenverrückte christliche Frau Ophelia-Jane sah ihn, wie er die Stufen der Rialto-Brücke hinunterhumpelte, am Arm eine falsche Louis-Vuitton-Tasche voller falscher Dunhill-Uhren. Es war während ihrer Hochzeitsreise, sie saßen beim Essen am Canale Grande, und Ophelia-Jane wollte etwas Jüdisch-Nettes für ihren frisch Angetrauten tun. (Er hatte ihr nicht gesagt, dass sein Vater ihn am Vorabend ihrer Hochzeit verbal begraben hatte. Nie würde er ihr das sagen.) »Sieh nur, sieh«, sagte sie und zog an seinem Ärmel, was ihn ärgerte, ging er doch geradezu verschwenderisch sorgsam mit seiner Kleidung um. Was der Grund gewesen sein mag, dass er eine Ewigkeit brauchte, um der Richtung ihres Fingers zu folgen, und als er es endlich tat, war von Shylock nichts mehr zu sehen.

In der Hoffnung, dass er sich ein weiteres Mal zeigte, zog Ophelia-Jane ihren Mann nun allabendlich dorthin. »Oy gevalto, wir sind schon wieder an der Rialto«, beschwerte er sich schließlich. Woraufhin sie das Gesicht in den Händen vergrub. Undankbar und kindisch erschien er ihr. Bereits nach fünf Tagen Ehe hasste sie seine volkstümelnden jiddischen Ausdrücke. Sie passten nicht zu der Größe, die sie sich für sie beide vorstellte. Venedig war ihre Idee gewesen. Um ihn neu mit seinem Judentum zu verbinden. Genauso gut hätte sie Cordoba vorschlagen können. Sie hatte ihn geheiratet, um sich der tragischen Erfahrung der Hebräer anzunähern, der Drangsal einer vornehmen Ladino-Rasse, und alles, was er tat, war, sie mit einem ordinären »oy gevalto« in ein schlecht riechendes, balto-slawisches, mit kartoffelgesichtigen, schulterzuckenden Trotteln bevölkertes Schtetl zu katapultieren.

Sie dachte, ihr Herz müsse stehen bleiben. »Sag mir, dass ich keinen jüdischen Spaßvogel geheiratet habe«, bettelte sie ihn auf dem Rückweg zum Hotel an. Er konnte fühlen, wie sie an seiner Seite erbebte, ein Windjammer mit fünf Masten. »Sag mir, dass du kein Witzbold bist.«

Sie hatten den Campo Santa Maria Formosa erreicht, als er innehielt und sie an sich zog. Er hätte ihr erklären können, dass man 1492 mit dem Bau der Kirche begonnen hatte, in dem Jahr, da die Juden aus Spanien vertrieben worden waren. Küss mich, um das Unrecht wiedergutzumachen, hätte er sagen können. Küss mich, um mir zu zeigen, dass es dir leidtut. Und das hätte sie getan, hätte sich vorgestellt, wie er Toledo mit seiner Gefolgschaft verlassen und ein letztes Mal in der Ibn-Shoshan-Synagoge gebetet hatte, aufrecht und nicht bereit, seinem Glauben abzuschwören. Ja, sie hätte einen Lippenstift-Stern auf die edle, verfolgte Stirn ihres schwarzbärtigen Hidalgo-Mannes gedrückt. »Geh hin, mein Herr und Gebieter, sei tapfer. Möge der Gott Abrahams und Moses’ mit dir sein. Ich werde dir bald schon mit den Kindern folgen.« Aber er sagte nichts dergleichen und verwehrte ihr diese Gelegenheit. Stattdessen gab er aggressiv den Narren, blies Hering, Knödel und Borschtsch in ihr ängstliches kleines Gesicht, den Fatalismus der vom Licht des Lernens unberührten Dörfer und altbackenen Aberglauben von Einfaltspinseln namens Moishe und Mendel. »Chaim Jankel, Bandlverkäufer«, sagte er und wusste, wie wenig sie ein solcher Name amüsieren würde, »beschwert sich beim Einkäufer von Harrods, dass der nie auch nur ein einziges Band von ihm kauft. ›Schon gut, schon gut‹, sagt der Einkäufer, ›schicke mir so viel Band, dass es von deiner Nase bis zur Penisspitze reicht.‹ Vierzehn Tage später kommen tausend Kisten Band bei Harrods an. ›Was zum Teufel soll das?‹, schreit der Einkäufer Chaim Jankel durchs Telefon an. ›Ich sagte Band, das von der Nase bis zu deiner Penisspitze reicht, und du schickst mir tausend Kilometer.‹ ›Die Spitze meines Penis‹, sagt Chaim Jankel, ›liegt in Polen.‹«

Sie starrte ihn voller ungläubigem Entsetzen an. Sie war kleiner als er, zart gebaut, mit erlesenen, fast jungenhaften Zügen. Ihre Augen, vielleicht etwas zu groß für ihr Gesicht, waren schattige Seen verletzter Verblüfftheit. Wer immer tief in sie hineinsähe, dachte er, müsste denken, dass ich ihr vom Tod eines nahestehenden Menschen berichtet habe.

»Siehst du«, sagte er einlenkend, »du hast nichts zu befürchten. Ich bin nicht witzig.«

»Genug«, bettelte sie.

»Genug von Polen?«

»Hör mir von Polen auf!«

»Mein Volk, Ophelia …«

»Deine Leute kommen aus Manchester. Ist das nicht schlimm genug?«

»Der Witz würde nicht funktionieren, wenn ich Polen durch Manchester ersetzte.«

»Der Witz funktioniert auch so nicht. Keiner deiner Witze funktioniert.«

»Was ist mit dem, wo der Doktor zu Moishe Greenberg sagt, er soll mit dem Onanieren aufhören?«

Der Campo Santa Maria Formosa musste schon viele Seufzer gehört haben, aber sicher keinen so schmerzlichen wie den von Ophelia-Jane. »Ich bitte dich«, sagte sie und brach fast zusammen. »Auf Knien bitte ich dich, flehe dich an: keine Witze mehr über dein Ding.«

Sie schüttelte das Wort von sich, als wäre es der aufdringliche Annäherungsversuch eines übel riechenden Fremden.

»Ein närrisch Ding allein zum Spiel«, war alles, was ihm dazu einfallen wollte.

»Dann ist es Zeit, dass du aufhörst, damit zu spielen.«

Strulovitch hielt ihr die Hände hin.

»Im metaphorischen Sinn, Simon!«

Sie wollte losheulen.

Er auch.

Sie verleumdete ihn. Er und spielen? Wie konnte sie immer noch nicht wissen, dass er nichts Spielerisches in sich trug?

Und sein Ding … Warum nannte sie es so?

Und das in ihren Flitterwochen, was es noch schlimmer machte.

Es war eine Stätte der Trauer, kein Ding. Zum Objekt zahlloser komischer Geschichten geworden, weil es ganz und gar nichts Komisches hatte. Er zitierte Beaumarchais für sie: »Ich beeile mich, über alles zu lachen, um nicht gezwungen zu sein, darüber zu weinen.«

»Du? Weinen? Wann hast du zum letzten Mal geweint?«

»Ich weine jetzt. Juden scherzen, Ophelia-Jane, weil ihnen nicht zum Lachen zumute ist.«

»Dann gäbe ich eine gute Jüdin ab«, sagte sie, »denn so geht’s mir auch.«

Wenn Mütter sehen, was ihren kleinen Jungen angetan wurde, wird ihnen die Milch in den Brüsten sauer. Das wurde dem jungen, durch die Weltreligionen kreuzenden Strulovitch auf einer Gartenparty des Ururgroßneffen von Cardinal Newman in Oxford eröffnet. Seine Informantin war eine Psychologin namens Eugenia Carloff, eine Bahai, die sich auf das familiäre Beschneidungstrauma spezialisiert hatte.

»Allen Müttern?«, fragte er.

Einer ausreichenden Anzahl Mütter Ihres Glaubens, sagte sie, um zu erklären, warum jüdische Mütter ihre Söhne verhätscheln. So sühnen sie eine doppelte Schuld: Sie haben erlaubt, dass Blut vergossen wurde, und ihre Milch zurückgehalten.

»Ihre Milch zurückgehalten? Machen Sie Witze?«

Strulovitch war sicher, gestillt worden zu sein. Manchmal hat er das Gefühl, er wird es immer noch.

»Alle Männer Ihres Glaubens denken, überreichlich gesäugt worden zu sein«, erklärte ihm Eugenia Carloff.

»Wollen Sie behaupten, das stimmt nicht?«

Sie musterte ihn von Kopf bis Fuß. »Sicher kann ich es nicht sagen, aber meine Vermutung ist, nein, Sie wurden nicht gestillt.«

»Wirke ich unterernährt?«

»Kaum.«

»Als hätte man mir etwas vorenthalten?«

»Nicht vorenthalten. Verweigert.«

»Das war mein Vater.«

»Ah«, sagte Eugenia Carloff und tippte sich an die Nase, »es ist unglaublich, was die Scharfrichter, die wir Väter nennen, alles tun. Erst verstümmeln sie ihre männlichen Nachkommen, und dann foltern sie die Ärmsten auch noch.«

Klingt vernünftig, dachte Strulovitch. Andererseits hatte sein Vater ihn gerne mit Anekdoten und rüden Witzen unterhalten. Und war ihm manchmal geistesabwesend durchs Haar gefahren, wenn sie spazieren gingen. Das sagte er Eugenia Carloff, die nur den Kopf schüttelte. »Sie lieben einen nie. Nicht wirklich. Die Väter bleiben ausgeschlossen vom ewigen Krippenspiel um Schuld und Vergeltung, das sie initiiert haben. Für immer an die Seitenlinie verbannt und wütend, versuchen sie sich mit rauer Zuneigung und witzigen Geschichten in Wiedergutmachung. Das ist die bittere Verkettung, die sie bindet.«

»Die Vater und Sohn bindet?«

»Die Männer Ihres Glaubens, via Penis und Witz.«

Ich bin kein Mann eines Glaubens, wollte er Eugenia Carloff erklären. Noch hat mich niemand überzeugt. Stattdessen wollte er mit ihr ausgehen.

Da lachte sie lauthals. »Warum sollte ich mir das antun?«, sagte sie. »Halten Sie mich für verrückt?«

Die arme Ophelia-Jane, die verrückt gewesen sein musste, tat alles in ihrer Macht Stehende, ihre Ehe während der paar gemeinsamen Jahre aufs rechte Gleis zu bringen, doch am Ende wurde es ihr zu viel – und in seinem Herzen stimmte er ihr zu. Er verunsicherte die Leute, machte ihnen sogar Angst. Es war sein beißender Spott, sein rabenschwarzer Humor. Gehörte er dazu oder nicht? War er witzig oder nicht? Es war seine mörderische Unentschiedenheit, für die alle, die ihn kannten, Ophelia-Jane ganz besonders, zu zahlen hatten.

»Du hättest mich einfach lieben können, weißt du«, sagte sie traurig an dem Tag, als sie übereinkamen, sich scheiden zu lassen. »Ich war bereit, alles zu tun, um dich glücklich zu machen. Du hättest unser gemeinsames Leben einfach genießen können.«

Er nahm sie ein letztes Mal in die Arme und sagte ihr, dass es ihm leidtue. »So sind wir eben«, sagte er.

»Wir!«

Das war das letzte Wort, das sie sagte, bevor sie ihn verließ.

Es gab einen kleinen Trost. Sie waren praktisch noch Kinder gewesen, als sie geheiratet hatten, und bei ihrer Trennung nicht viel älter. Das Leben lag noch vor ihnen, sie konnten noch einmal neu anfangen. Zudem hatten sie selbst keine Kinder in die Welt gesetzt, die den Grund aller menschlichen Unzufriedenheit bilden.

Aber die Scheidung machte sie bitter, beide. Und am Ende konnte Strulovitchs Frau nicht anders. Obwohl sie überzeugt war, dass den Juden heftig unrecht getan wurde, stigmatisierte auch Ophelia-Jane sie auf die gewohnte Weise. Als die Papiere zu unterzeichnen waren, rief sie Strulovitch an und fragte: »Bist du jetzt glücklich, da du dein Pfund Fleisch bekommen hast?«

Der Vorwurf traf ihn tief. War er auch noch kein reicher Mann, so hatte doch er das Geld in die Ehe gebracht. Und was er nicht für sie ausgab, ging selbst in diesen frühen Jahren in Dinge, die den Segen seiner Frau gefunden hatten und auf ewig ihren Namen tragen würden. Seiner Ansicht nach war ihre Scheidungsvereinbarung mehr als großzügig, und er wusste, dass sie es tief in ihrem Herzen ebenso sah. Doch da war er, der uralte Makel. Sie hatte nicht anders gekonnt. Also lastete er auch auf ihr.

Der Telefonhörer wurde zu einer Viper in seiner Hand. Nicht wütend, sondern entsetzt ließ er ihn fallen.

Er schrieb ihr am nächsten Tag, dass sie fortan nur noch über ihre Anwälte miteinander kommunizieren würden.

Aber selbst nachdem er wieder geheiratet hatte, verehrte er sie heimlich. Trotz der Anspielung auf das herausgeschnittene Fleisch? Das fragte er sich. Trotz oder wegen ihr?

Starre den Wasserkessel nicht an, sonst kocht er nie, doch in dem von Strulovitch angestarrten Shylock scheint es zu sieden. Nicht Lärm lenkt ihn ab, sondern er verspürt eine Unruhe, eine Nervenschwäche. In diesem Fall die von Strulovitch. Er ist sich des anderen bewusst, verändert seine Haltung auf dem Glyndebourne-Hocker und zuckt mit den Ohren. Er könnte ein ägyptischer Katzengott sein.

»Was soll mit uns geschehen?«, fragt er Leah.

»Mit uns?«

»Mit unserem Volk. Uns ist nicht zu helfen.«

»Jedem ist zu helfen. Zeige Mitgefühl.«

»Es sollte nicht aus Mitgefühl geschehen, sondern aus Treue.«

»Dann beweise Treue.«

»Ich bemühe mich, aber sie strapazieren meine Geduld.«

»Liebster, du hast keine Geduld.«

»Sie auch nicht. Besonders nicht mit sich selbst. Sie haben mehr Zeit für die, die sie hassen.«

»Still«, sagt sie.

Tragisch ist, dass sie ihm nicht über den Nacken streichen und die Wellenlinien verschwinden lassen kann.

Als Leahs Leib angeschwollen war, rief sie Shylock zu sich, damit er die Hand auf ihren Bauch legte. Fühl, wie es tritt. Er liebte die Vorstellung, dass es die kleine Person da drinnen nicht abwarten konnte, hinaus zu ihnen zu kommen.

Jessica, mein Kind.

Leah, seine Leah im Grab unter ihm lässt ihn ihre Präsenz fühlen. Der sanfteste Stoß, als würde sich da in der Erde ein Wesen vorangraben. Gut gesagt, alter Maulwurf, denkt er. Er weiß, warum sie ihn so anstupst. Einer seiner Charakterzüge, die sie nie gemocht hatte, ist seine Grobheit im Umgang mit anderen. Er ärgert die Leute, gibt ihnen Rätsel auf. Lässt sie warten, sie müssen zu ihm kommen. Genauso macht er es nun mit Strulovitch, lässt nicht erkennen, dass er weiß, dass der andere da ist, stellt sein Durchhaltevermögen auf die Probe. Deshalb stieß Leah ihn an und erinnerte ihn an seine Pflichten.

Erst, als sich Shylock zu ihm umdreht, sieht Strulovitch, dass seine Wangen und sein Kinn voller Stoppeln sind. Dabei ist es nicht so sehr ein Bart, eher ein Verknorrtsein des Fleisches. Nichts an Shylocks Gesicht ist weich, doch die Gesellschaft seiner Frau hat seine Züge aufgehellt, und in den harten Falten rund um die Augen sind noch Reste seiner mürrischen Belustigung zu sehen. »Ah!«, sagt er, schließt das Taschenbuch, aus dem er vorgelesen hat, rollt es zusammen und steckt es bedächtig in die Innentasche seines Mantels. »Genau der Mann, den ich sehen wollte.«

2

Einst wohnte in einem großen alten Haus, das etwa gleich weit entfernt lag von Mottram St Andrew, Alderley Edge und Wilmslow, also im Herzen dessen, was unter Immobilienmaklern immer noch als das Goldene Dreieck gilt, ein Gras rauchender, Gras und Medien missbilligender Medien-Dozent. Er war ein Erbe, der für die Umverteilung allen Wohlstands eintrat, des eigenen ausgenommen, ein Utopist, der dem Prinzip sozialer Verbesserungen misstraute, ein Liebhaber gregorianischer Gesänge, der von einer Karriere als Rockstar träumte, ein wunderlicher Naturschützer, der seinen Söhnen schnelle Autos kaufte, mit denen sie genau die Landstraßen ruinierten, die er erhalten wollte. Wenn das klingt, als handelte es sich nicht nur um einen, sondern um gleich mehrere Männer, so liegt das daran, dass dieser Mann tatsächlich ganz verschiedene Persönlichkeiten in sich vereinte. Aber er war eine einzige Person, ein einziges eingeschnapptes Bündel aus Neid. »Manchmal«, erklärte er seinen Studenten in der Business School in Stockport, deren Dekan er war, »spüren selbst die Glücklichen und Begabten die Last einer verstörenden Traurigkeit.«

»Na, so was«, sagten die Studenten hinter seinem Rücken.

Für Peter Shalcross, MBE, war ein Tag wie der andere. Morgens ein Live-Interview im Radio zu jedem erdenklichen Thema, nachmittags ein Vortrag vor seinen Studenten über Merkantilismus und Entfremdung (in der Woche drauf veränderte er den Titel zu Geld und Verfremdung), und am frühen Abend fuhr er heim ins Herz des Goldenen Dreiecks, wo ein ordentlicher Scotch und ein scharlachroter Hausrock auf ihn warteten und er gegen die falschen Pfarr- und Herrenhäuser wettern konnte, die von den Strulovitchs dieser Welt in Besitz genommen worden waren. Jeden Abend zur gleichen Zeit begann er sein Wettern, sagte die gleichen Dinge und spürte das gleiche Brennen in der Brust, doch die Gewohnheit nahm der Leidenschaft seiner Erbitterung nichts von ihrer Schärfe. Nur jemanden, der auch selbst die Vorzüge großen Wohlstands genoss, konnte der Wohlstand anderer so wütend machen. Der Unterschied zu ihnen bestand allein darin, dass er den eigenen Wohlstand nicht hatte verdienen müssen. Was ihn zusätzlich mit dunklem Zorn erfüllte.

»Riechen Sie das?«, fragte er seine Besucher und öffnete die Türen nach draußen auf seinen Besitz, und wenn sie alle Möglichkeiten genannt hatten (da verbrannte jemand im benachbarten County Laub, es roch nach Pferdedung, nach einem kaputten Abwasserrohr, nach Staub aus der Sahara), rieb er sich die Fingerspitzen und sagte: »Nichts davon. Was ich rieche, ist schnöder Mammon … von der schmutzigen Art.«

Aber obwohl er sich um die Auswirkungen sorgte, welche die Nähe des Mammons auf Luftreinheit, Hecken und seine einzige Tochter Plurabelle Cleopatra Eine-Schönheit-ist-eine-ewige-Freude Christine haben mochte (Christine war der Name eines flatterhaften Gesellschafts-Models, das er, schlecht beraten, geheiratet hatte und dessen Einfluss auf ihn bis hinunter zu den bonbonfarben gestreiften Socken und modisch spitzen, hohen Schuhen mit Kreppsohle reichte), trotz all dessen war Shalcross dafür bekannt, vor seinen Akademikerkollegen mit den millionenschweren Popstars und Fußballern anzugeben, die seine Nachbarn waren. Das war nicht mit Scheinheiligkeit zu verwechseln. Ein Mann kann angeben und dennoch klagen.

»Wenn du ein Popstar-Leben gewollt hättest, Christine, hättest du mit einem Popstar durchbrennen sollen«, erklärte er seiner Frau in der Nacht, als die Polizei von Cheshire die von ihr organisierte Alles-ist-erlaubt-Party zu Plurabelles sechzehntem Geburtstag mit einer Razzia beendete. Wobei er eigentlich derjenige war, der mit einem Popstar hätte durchbrennen, oder besser noch, selbst ein Popstar hätte werden sollen.

Es war nicht das Amylnitrit, das die Polizei zu ihnen brachte, sondern die zu laute Musik, und es war ein knapp einen Kilometer entfernt wohnender Rhythmusgitarrist, der sie gerufen hatte. Er könne sein eigenes Instrument nicht mehr hören, beschwerte er sich, müsse aber üben. Selbst die Lauten hatten ein Anrecht auf Ruhe. Ruhe war ein Menschenrecht.

Nachdem sie eine Woche darüber nachgedacht hatte, tat Christine Shalcross genau das, was ihr Ehemann vorgeschlagen hatte. Wobei das Davonlaufen in diesem Fall nicht mehr bedeutete, als auf die andere Seite der Koppel zu ziehen, wo die Popstars wie Pfingstrosen wucherten. »So kann ich immer noch ein Auge auf sie haben«, erklärte sie ihrem Mann. »Dennoch bin ich dafür, dass du Plurabelle großziehst. Ein Mädchen braucht das Vorbild eines Vaters, und sie liebt dich mehr als mich. Das hast du mit ihr gemeinsam.«

Entfremdet von sich selbst, erniedrigt von seiner Frau, enttäuscht von seinen Söhnen, die sich von Banken hatten einstellen lassen, welche die Schamlosigkeit besaßen, bankrottzugehen, deprimiert vom Zynismus seiner Studenten, entsetzt vom sozialen Niedergang des Goldenen Dreiecks und in Erwartung eines frühen Todes, wie er auch seine Eltern und Großeltern ereilt hatte, instruierte Shalcross seine Anwälte, wie für Plurabelle zu sorgen sein würde. »Angesichts der Größe ihres Vermögens und der Süße ihrer Natur wird Plury jedem Geldsack und Blutsauger ausgeliefert sein, dem sie begegnet«, erklärte er seinen Anwälten. »Hier ist eine Liste der Charakterprüfungen, denen sich ein Anwärter vor Zugang zu ihrem Bett zu unterziehen hat. Wer immer hofft, auf anderem Weg zu ihr vorzudringen, muss wissen, dass der Arm meiner Familie weit reicht, und das sowohl in die Niederungen als auch in die Höhen dieser Gesellschaft.«

Nachdem er seine detaillierten Bedingungen bei den Anwälten deponiert hatte, fuhr er zurück in den Garten des Old Belfry (sein Belfry übrigens, sein Glockenturm, war wirklich alt), legte sich unter die zweitälteste Eiche Cheshires, stopfte sich Papiertücher in die Nase, um den Gestank des schmutzigen Geldes nicht riechen zu müssen, nahm eine Überdosis der Tabletten, die seine Familie ein halbes Jahrhundert lang zu schamlos überhöhten Preisen verkauft hatte, und hauchte sein Leben aus.

Reich bedacht und reichlich unabhängig zurückgelassen, vergoss Plurabelle ausgiebig Tränen, hatte sie doch das Traurigkeits-Gen ihres Vater geerbt, und ließ einen angemessenen Zeitraum verstreichen, bevor sie den Mut aufbrachte, die Bedingungen ihres Vaters zu lesen, die ihr in einem großen braunen Umschlag wie ein Letzter Wille von den Anwälten überreicht worden waren. Ein Gap-Year nannte sie diesen angemessenen Zeitraum, in dem sie reiste, meditierte, interessante Leute traf, sich die Brüste vergrößern und das Gesicht verschönern ließ.

So sah sie denn zugleich jünger und älter aus, als sie war, und auch ein ganz kleines bisschen asiatisch, als sie den Umschlag mit einem Brieföffner aus dem Horn eines der Rhinozerosse aufriss, für deren Schutz sie zwischenzeitlich durch die Innenstadt von Manchester marschiert war. Da sie nicht einsah, warum der ideale Partner für sie die drei größten Lügen des zwanzigsten Jahrhunderts identifizieren, die fünfzig reichsten »ausländischen« Familien im Vereinigten Königreich benennen oder eine taugliche Strategie für die Ermordung Tony Blairs vorschlagen können sollte, warf sie die Liste ihres Vaters in den Müll und überlegte sich Prüfungen, die ihr weit wahrscheinlicher zu dem Mann verhelfen würden, den sie wollte. An ihrem einundzwanzigsten Geburtstag ging sie zu einer Swinger-Party in Alderley Edge, wobei sie sich erst vorsichtig versichert hatte, dass ihre Mutter nicht da sein würde. Sie trug den Anzug eines Formel-eins-Fahrers, eine Rennbrille und klimperte mit den Schlüsseln zu ihren Autos, einem VW Käfer, einem BMW Alpina und einem Porsche Carrera. Nachdem sie die Aufmerksamkeit eines Großteils der Gäste erregt hatte, warf sie die Schlüssel in einen Eimer mit Eiswürfeln, ging hinaus und setzte sich in ihren VW. Es gab Schlägereien um den BMW und den Porsche, aber niemand folgte ihr in den Käfer, was sie nicht sonderlich überraschte, befand sie sich doch in Cheshire. Dennoch hatte sie das Gefühl, eine wertvolle Lektion gelernt zu haben: Von Äußerlichkeiten und Glitter getäuscht, waren die Männer nicht in der Lage, das Wesentliche zu erkennen, ganz zu schweigen davon, es wertzuschätzen. Ein Jahr lang wurde sie eine Lesbe, ließ sich von einer Nonne, die einmal als Sekretärin für ihren Vater gearbeitet hatte, in die Geheimnisse des geistlichen Standes einführen, versuchte sich als Model, Journalistin, Fotografin und Künstlerin (kinetische Skulpturen), ließ sich die Brüste wieder verkleinern und entschloss sich am Ende, in dem, was einmal die Ställe des Old Belfry gewesen waren, ein Restaurant zu eröffnen. Kochen konnte sie nicht.

Sie nannte das Restaurant Utopia und stellte es sich als zentralen Punkt jenes Experiments idealistischen Lebens vor, von dem ihr Vater ihr so oft erzählt, das er aber nie selbst in die Praxis umgesetzt hatte. Gäste sollten eingeladen werden, über Nacht zu bleiben oder sogar über das Wochenende, sollten Schnitzeljagden machen, Krocket spielen, sich ver- und entlieben, einander wunderbar behandeln, verschiedene Therapien in Anspruch nehmen, von ayurvedischen Massagen bis zu Ehegesprächen (Plurabelle selbst war eine hervorragende Mediatorin für gestresste Partner, nachdem sie es jahrelang bei ihren Eltern trainiert hatte), sollten auf allen Reichtum schimpfen, auch wenn es sich nur die Reichen leisten konnten herzukommen, und natürlich das Essen genießen, das von ernsthaften Anstrengungen verbunden mit Verschwendung zeugen würde. Cottage Pie, der mit Krug Clos d’Ambonnay heruntergespült wurde. Weiße Alba-Trüffeln, zu denen Leitungswasser gereicht wurde. Am Ende, erklärte sie einem Reporter von Cheshire Life, wolle sie ihre eigene Jungfräulichkeit auf die Karte setzen, nur habe sie noch nicht entschieden, wie der richtiger Käufer vom falschen zu unterscheiden sei.

Obwohl äußerst fotogen im Gamin-Stil, mit Stupsnase, Daisy-Duck-Mund, goldenen Locken, einer kehligen Stimme, die an eine im Spätsommer am Fenster auf- und abbrummende Biene erinnerte, und der Figur einer skandinavischen Wetterfee, war Plurabelle Shalcross den Medien gegenüber genauso ambivalent wie ihr Vater. Nein, sie wollte keine Sendung über ihre Utopia-Wochenenden machen, aber wenn es eine ganze Serie würde, dann vielleicht. In Bezug auf die Idee, ihre Jungfräulichkeit vor laufender Kamera anzubieten, reagierte sie mit der gleichen Mischung aus Skrupel und Zustimmung, wobei am Ende beides die Oberhand behielt. Aus Sicht des Zuschauerinteresses war es sicher besser, die Frage, ob sie den richtigen Mann fand, auf ewig in der Schwebe zu halten. Von Woche zu Woche konnte sie sich so neue Herausforderungen ausdenken, und von Woche zu Woche würden ihre Bewerber daran scheitern. So lachte, weinte und tobte sie denn herum, kochte schlecht, Folge folgte auf Folge, und sie urteilte, und das nicht nur über die Verehrer, die bereit waren, um sie zu kämpfen, sondern auch über die Affären ihrer übrigen Gäste. Bald schon, unmerklich, ging es in ihren Sendungen ebenso sehr um ihre Urteile wie um Essen und Liebe. Eine neue Serie mit dem Titel Der Küchen-Ratgeber war gleich ein Riesenerfolg. Paare, Freunde, selbst lebenslange Feinde kamen mit ihren Streitigkeiten an Plurabelles Tisch, wo sie Köstliches servierte, das von jemand anderem hinter den Kulissen zubereitet wurde, und ihre Urteile sprach, die zumindest in dem Sinne bindend waren, dass die Beteiligten unterschrieben hatten, mit den Regeln der Sendung einverstanden zu sein.

Das war nicht nur die billigere Option als ein Gericht oder eine Schiedsstelle, es verschaffte den Kontrahenten auch den Geschmack vorübergehender Berühmtheit, und sie kamen, was noch verlockender war, in den Genuss von Plurabelles unvergleichlichem Scharfsinn. Wen störte es da noch, ob er seinen Streit am Ende gewonnen oder verloren hatte!

Für diejenigen, denen die Berühmtheit weniger wichtig war als ihre Rechtfertigung, initiierte die von Erfolg überschwemmte Plurabelle eine Live-Webchat-Einrichtung mit dem Namen Zank. Da konnten die Streitenden ihren Kummer der britischen Öffentlichkeit zur Entscheidung überantworten. »Ich kann nicht die Eine sein, die alles entscheidet«, erklärte Plurabelle ihren Freunden. Aber die britische Öffentlichkeit erwies sich selbst für ihren eigenen Geschmack als ein zu giftiger Schlichter, das Experiment fraß sich selbst wütend auf, und wieder einmal war es Plurabelle, die, dem humanen Gedanken folgend, dass es nicht wichtig war, ob etwas entschieden wurde oder nicht, alles entschied.

Das Leben war ein Spiel und Anna Livia Plurabelle Cleopatra Eine-Schönheit-ist-eine-ewige-Freude-weiser-als-Salomon Christine seine Zeremonienmeisterin.

Oh, aber die Traurigkeit ist ein Fluch.

Plurabelles Mutter erklärte ihr, das Traurigsein sei ganz natürlich für ein Mädchen, das gerade erst seinen Vater verloren habe. Plurabelle suchte jedoch nach einem tieferen, vielleicht auch nach einem oberflächlicheren, auf jeden Fall aber nach einem anderen Grund.

Ihre Mutter konnte ihr dabei nicht helfen. »Philosophie geht über mein mütterliches Mandat hinaus«, sagte sie. »Warum besuchst du nicht einen Traurigkeitskurs in Wilmslow?«

»Weil ich sie nicht lernen muss. Ich muss sie loswerden.«

»Genau das machen sie da«, sagte ihre Mutter. »Ich habe mich falsch ausgedrückt. Es ist wie bei den Anonymen Alkoholikern, nur für traurige Reiche.«

»Muss ich da aufstehen und sagen: ›Hallo, mein Name ist Anna Livia Plurabelle Cleopatra Eine-Schönheit-ist-eine-ewige-Freude Christine, mein persönliches Vermögen bemisst sich auf über zwanzig Millionen Pfund, und ich bin tieftraurig‹? Das werde ich nämlich nicht tun.«

Ihre Mutter zuckte mit den Schultern. Ihrer Ansicht nach brauchte ihre Tochter einen Liebhaber. Mit einem Liebhaber blieb keine Zeit zum Traurigsein.

Plurabelle ging dann doch hin, trotz ihrer anfänglichen Abneigung. Möglich, dass auch sie insgeheim hoffte, dort einen Liebhaber zu finden. Wobei sie weiß Gott nicht noch mehr Traurigkeit um sich brauchte. Um nicht erkannt zu werden, trug sie ein Tuch um den Kopf, das sie aussehen ließ, als hätte sie Zahnschmerzen. Die meisten anderen waren ebenfalls verkleidet. Wir sind traurig, weil wir berühmt sind, dachte Plurabelle. Aber der Leiter erklärte der Versammlung, nicht gleich nach Gründen zu suchen, die Traurigkeit nicht gleich dem Ehrgeiz, dem Stress oder dem im Goldenen Dreieck vorherrschenden Geist von Konkurrenz und Neid zuzuordnen. Sie waren traurig, weil sie traurig waren. Das einzig Wichtige war, das nicht abzustreiten.

Bei einem Kaffee nach der ersten Sitzung diskutierte Plurabelle den Gedanken, nicht gleich nach dem Grund für ihre Traurigkeit zu suchen, mit einem eleganten älteren Mann, der ihr während des Treffens aufgefallen war. Er hatte etwas abseits gesessen und vor sich hingestarrt, als wäre der Gram normaler Sterblicher mit seinem nicht zu vergleichen. Auf eine zugleich entschuldigende und herablassende Art stellte er sich als D’Anton vor und kam ihr aus der Nähe so traurig vor, weil er wohl homosexuell war (oder doch wenigstens nicht eindeutig heterosexuell), wofür sie, wie sie es verstand, ebenfalls nicht nach Gründen suchen sollten. Sie unterhielten sich lange und ernsthaft, wonach sie ihn zu einer ihrer Utopia-Hauspartys einlud. Er könne selbst entscheiden, ob er gefilmt werden wolle oder nicht. »Bringen Sie jemanden mit, wenn Sie wollen«, sagte sie, doch er kam allein und brachte nur einen enorm großen gläsernen Briefbeschwerer mit einer Träne im Inneren mit. »Der ist wunderschön«, sagte Plurabelle, »aber das wäre doch nicht nötig gewesen.« Er spielte das Geschenk herunter. Zu den objets d’art, von deren Import er lebe, erklärte er, gehörten eben auch Briefbeschwerer. Dieser komme aus einem kleinen Dorf in Japan, wo sie seit dem vierzehnten Jahrhundert Glas bliesen, niemand könne dort etwas anderes. Sie fragte, ob es eine menschliche Träne oder die eines Tieres sei. Man sagt, es ist die Träne dessen, dem der Briefbeschwerer gehört, antwortete er. Worauf sie beide ein wenig weinten und einander hielten, als wollten sie sich nie wieder loslassen.

D’Anton wurde zu einem regelmäßigen Besucher, der manchmal noch blieb, nachdem der Rest der Wochenendgäste bereits wieder nach Hause gefahren war. Die beiden fanden Trost in der beiderseitigen Melancholie. »Sie müssen denken, dass es lächerlich ist, in diesem Glanz zu leben und dennoch traurig zu sein«, sagte sie.

»Ganz und gar nicht«, antwortete er und schüttelte den Kopf. »Ich importiere Schönes aus Japan, Grenada, Malibu, Mauritius und Bali, habe überall ein Zuhause und bin trotzdem traurig«, sagte er.

»Bali ist der eine Ort, an dem ich noch nicht war«, sagte Plurabelle. »Wie ist es dort?«

»Traurig.«

Plurabelle schüttelte mitfühlend den Kopf. »Ich kann es mir vorstellen«, sagte sie, und dann, nach kurzem Nachdenken: »Denken Sie, es liegt daran, dass wir so viel besitzen?«

»Wir?«

»Wir. Sie und ich. Menschen wie wir. Die Begünstigten.«

»Aber sind wir begünstigt?«, fragte D’Anton. »Denn die Wurzel aller Übel ist die Geldgier; die sich ihr hingaben, irrten ab vom Glauben und verfingen sich in quälenden Sorgen ohne Zahl.«

»Das ist so schön«, sagte Plurabelle. »Und so wahr. Da möchte ich weinen. Paulo Coelho bringt mich oft dazu, weinen zu wollen.«

»Ein größerer Mann als Paulo Coelho hat das gesagt«, wandte D’Anton ein und überraschte sie damit. Sie wusste nicht, dass es einen größeren Mann als Paulo Coelho gab.

»Nelson Mandela?«

»Der heilige Paulus.«

»Würden wir uns in weniger quälenden Sorgen verfangen, wenn wir alles den Armen gäben?«

Er wusste es nicht, sagte aber, manchmal frage er sich, ob das Traurigkeitsproblem, für ihn sowieso, nicht das Geld, sondern die Modernität sei. »Haben Sie je das Gefühl?«, fragte er sie, »dass Sie zu modern sind?«

Plurabelle gefiel die Vorstellung. »Zu modern – ja, Sie haben recht«, sagte sie. »Zu modern. Das Gefühl habe ich oft, ja, nur dass mir das bis jetzt nicht bewusst war. Zu modern, ja, natürlich.« Dann kam ihr ein Gedanke. »Aber das erklärt nicht«, sagte sie, »warum die Aborigines und die Indianer im Discovery Channel immer so traurig aussehen. Die kann man kaum modern nennen.«

»Nein, das ist eine andere Art von Traurigkeit. Der Grund dafür ist die Erbärmlichkeit der Existenz, in die sie gestoßen wurden. Sie sind traurig, weil sie Opfer sind.«

Plurabelle erinnerte sich an die Fotos südamerikanischer Stammesangehöriger in Hochglanzmagazinen. Darauf sahen sie aus wie tausend Jahre alt. Auch die Maori, die Pygmäen. Und die Paschtunen. Warum sind sie alle so traurig?, fragte sie sich.

»Noch mal, sie werden ausgebeutet und haben ein erbärmliches Leben.«

»Und die Juden? Die sind auch alt.«

Die Frage war ihm weniger angenehm, er bot jedoch an, über ihre Traurigkeit nachzudenken. Er war ein eingefleischter Anhänger der Anschauungen des heiligen Paulus, vielleicht würden die ihm weiterhelfen. »Ich würde sagen, ihre Erbärmlichkeit ist selbst gewählt«, erklärte er schließlich. »Sie sind weder modern noch Opfer. Sie haben es sich selbst ausgesucht, so auszusehen, wie sie aussehen.«

»Und warum?«