20,99 €

Mehr erfahren.

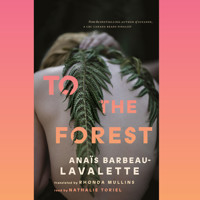

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Tapir

- Sprache: Deutsch

Zwei Paare und fünf Kinder in einem alten Haus mitten im kanadischen Wald. Die Pandemie hat sie aus der Großstadt vertrieben, und sie lernen in der Wildnis eine neue Sprache: die der Schmetterlinge, des Farns, der Nattern und der Bäume. Anaïs, die Erzählerin, kennt diesen Ort seit ihrer Kindheit, Erinnerungen und Geschichten umschwirren sie. In einem Moment der existenziellen Verunsicherung schöpft sie Kraft aus der ungestümen, lebendigen Schönheit der Natur und bahnt sich neue Wege – als Mutter, als Künstlerin, als Liebende, als Frau.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 184

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Anaïs Barbeau-Lavalette

Sie und der Wald

roman

Aus dem Französischen von Anabelle Assaf

Diogenes Tapir

Ich will das Draußen sein, ohne Umrisse, ohne Grenzen, ohne jede Beschränkung. Die Decken sind zu niedrig und die Wände zu eng.

Ich betrachte all die Leben, die ich vorbeiziehen lasse ohne mich.

Sie rufen nach mir, also öffne ich die Fenster. Durch mein Haus geht ein leichter Wind.

Ich stecke fest zwischen Innen- und Außenwelt.

An windigen Tagen frage ich mich, ob meine Wurzeln halten werden.

Ob mich nicht ein Sturm aus der Erde reißen wird, auf der meine Kinder laufen lernten.

Ob ich in der Lage sein werde, zu bleiben.

Ich entdecke einen Splitter unter meiner Haut. Das Andenken eines Waldes.

Für das Schöne musst du schon selbst sorgen.

– Mama

Erzähl die Dinge nicht so, wie sie passiert sind, mach Legenden daraus.

– Romain Gary

Als sie den Park mit dem gelben Flatterband absperrten, das sonst Tatorte sichert, verließ ich die Stadt, meine Familie nahm ich unterm Mantel mit.

Erleichtert, dass ich sie beschützen konnte.

In diesem Winter ziehe ich ins Blaue Haus. Diesmal nicht nur vorübergehend. Das ist kein Urlaub.

Wir sind zwei Familien und leben im Wald. Vier Erwachsene und fünf Kinder zwischen drei und neun Jahren.

Ein Stück weiter an der Straße, im Roten Haus, ziehen meine Eltern ein.

Für die nächsten Monate ist das Tal unsere Zuflucht.

Am Ende der vereisten Straße, endlich angekommen, verstecke ich mich, eingehüllt in meine drei Kinder.

Es dauert, bis ihre Wärme mich beruhigt.

Ich habe schreckliche Angst vor der riesigen Leere, die vor uns liegt.

Der Wind pfeift übers knarzende Dach. Meine Kinder sind wie eine Schale, die vorübergehend meinen Körper umschließt.

Mein Geist verliert sich in der Untiefe des Waldes, der uns umgibt, der uns verschluckt.

Die große Birke am Waldrand erfriert. Sie schwankt, trocken, hohl und nackt.

Ich bin wie sie. Bestehe aus denselben Kohlenstoff-, Stickstoff- und Sauerstoffatomen. Meine Gene, angeordnet in einer DNA-Doppelhelix, besitzen denselben Aufbau, dieselbe Funktionsweise wie ihre.

Außerdem sind wir beide aus demselben Ereignis hervorgegangen: der Entstehung von Leben auf Erden vor mehreren Milliarden Jahren.

Die Birke neigt sich, sie wird bersten.

Aber unter der Erde halten ihre kräftigen, massiven Wurzeln sie fest, tapfer und durstig.

Und sie rappelt sich wieder hoch, reckt sich in die Nacht. Nicht unversehrt, aber aufrecht.

Ich will eine Graubirke sein. Ich klammere mich an meine Kleinen.

Plötzlich falle ich in einen Dämmerzustand. Gefangen zwischen Wachsein und Schlaf.

Das Rote Haus meiner Eltern steht am Rand eines Kiefernwaldes, der sehr viel älter ist als sie.

Als sie sich dort niederlassen, bin ich noch klein.

Ich weiß noch nicht, dass diese Erde mal mir gehören wird.

Aber meine Finger machen sie sich bereits zu eigen, scharren im Boden und vertrauen ihm meine Toten an.

Nach und nach finden darin ein Dutzend Meerschweinchen, meine Katzen und schließlich meine Großeltern die letzte Ruhe, reichern das Land an mit ihrem Gedächtnis, füttern den Klee mit ihren Erinnerungen.

Auf ihnen entsteht, kurz vor Ende meiner Kindheit, ein provisorisches kleines Zeltdorf, Erhebungen für unsere elektrisierten Körper, die hochmütig durch die Nacht ziehen.

Wir feiern. Der Himmel ist rauchgetränkt, unser jugendliches Geschrei mischt sich mit dem Heulen der Kojoten auf der anderen Seite der Berge.

Meine Eltern haben ihr Auto ins hohe Gras umgeparkt, unsere Musik schallt aus dem Kofferraum. Bevor sie schlafen gehen, genießen sie eine Weile unsere unschuldige und unzähmbare Freiheit.

Auf diese Art haben sie mich erfolgreich nah bei sich behalten. Indem sie das Nest erweitert, Wildkräuter und Heu hineingeflochten haben.

Als sie im Roten Haus zu Bett gehen, pflügen wir im Gänsemarsch durch die Wiesen, teilen das Meer der Glühwürmchen, bis wir den eiskalten Fluss erreichen und uns hineinstürzen.

Ich bin vierzehn Jahre alt und singe Alegría, während ich von einem Jungen zum nächsten schwirre.

Das hier ist mein Mutterland und mein Erbe.

Ich war überall auf der Welt, aber wenn ich an zu Hause denke, denke ich an hier.

An meinen Vater, der Lagerfeuer macht und ganze Sträuße aus vierblättrigem Klee sammelt, und an meine Mutter, die durch den Kiefernwald stapft, als schlüge sie mit jedem entschlossenen Schritt neue Wurzeln, ein kleiner Hühnertross immer dicht auf ihren Fersen.

An die stürmischen Zeiten, die die zwei hatten und die hier viel heftiger wirkten, weil alles, auch der Schmerz, mehr Raum hat zu sein.

Es krachte häufig, mit ordentlich Tränen und Geschrei und mittendrin ich, die sie beide so sehr liebt.

Fünfundvierzig Jahre lang haben sie zwei Leben miteinander verwoben, haben sich das eigene, zumindest für eine Weile, zurückerobert, wenn auch mit einem fehlenden Stück, haben sich mit dem anderen, für den anderen, dank des anderen verändert.

Sie haben andere Körper geliebt, andere Köpfe geküsst, mit allem, was darin neu war, und wieder Atem geschöpft. Sie formen ihre Zukunft zu zweit aus Graupel und Lehm.

Er hat Augen so blau wie ein kalter, wolkenloser Himmel an einem Wintermorgen.

Ihre sind dunkel wie schwere, feuchte, frisch gelockerte Erde.

Noch immer bringen sie mir alles bei, meine Liebe für sie ist unendlich.

Als ich klein war, haben sie mich so fest mit dem Leben vertäut, dass ich mich nicht mehr losmachen kann. Dass ich gezwungen bin, es voll und ganz anzunehmen. Wenn alles zusammenbricht, ist es dieser dünne Faden, den sie mir geknüpft haben, der mich am Puls der Welt festhält.

Sobald der Löwenzahn durch die harten Bürgersteige brach, band meine Mutter daraus den ersten Strauß des Jahres. Löwenzahn ist selbstheilend. Wird eine Blume abgerissen, treiben oberhalb der Wundstelle fünf neue aus. Diesen Kriegerinnenstrauß brachte sie uns mit nach Hause: Asphaltblumen mit Blüten wie Raubtiermäuler, die sprießen trotz Kälte und Stadt. Kämpferische Blumen, verheißungsvolle Blumen, die rettenden Blumen nach dem Winter.

Meine Mutter hat das Leben immer zum Fest gemacht, koste es, was es wolle.

Wenn ein Krankenwagen vorbeifuhr, bangte sie nicht um den Verletzten, der operiert, oder den reglosen Körper, der wiederbelebt werden musste, sie strahlte und winkte: »Da bringt eine Frau ihr Baby zur Welt!« Gemeinsam grüßten unsere Hände die heulenden Sirenen, die ich stets mit Jubel und guten Neuigkeiten verband.

Das war beabsichtigt; und vielleicht gelogen, aber so orchestrierten sie für mich die Welt, um mir vor allem eins zu vermitteln: dass ihre Musik uns gehört. Dass ich eines Tages den Dirigentinnenstab in der Hand halten und selbst entscheiden würde, was aus dem Chaos hervortritt.

So bastelt mein Vater aus toten Zweigen tanzende Vögel und ist fasziniert von diesem Wissenschaftler, der die Hirnwellen eines schlafenden Hasen aufgezeichnet hat, wie herrlich die Vorstellung, ihm »beim Träumen zuzuhören!«

Er war in der kommunistischen Jugend, ist um die ganze Welt gereist, hat Erdbeben und Geiselnahmen überlebt, und keiner kann mir die Ungerechtigkeit und ihre Mechanismen besser erklären als er. Trotzdem hat er sich diese Leichtigkeit im Blick auf die Welt bewahrt, die Bereitschaft zu Umwegen, die einen auf der anderen Seite der Dinge landen lassen. Exakt neben dem Offensichtlichen. Mein Vater besitzt ein natürliches Talent fürs Staunen und findet vierblättrige Kleeblätter, ohne danach zu suchen. Vielleicht finden aber auch sie ihn. Mein Vater ist nämlich auch ein Glücksbringer.

Wenn es nichts Schönes mehr gibt, ist ein Teil von mir dank ihnen weiter mit der Quelle verbunden, mit dem Magma, mit dem, was niemals verpufft.

Das Blaue Haus ist überfüllt.

Anfangs finden wir es noch prickelig, schäumen gemeinsam vor Glück. Dann ziehen wir Grenzlinien und beäugen uns.

Wir müssen respektieren, wie jeder Einzelne von uns ist und lebt. Müssen unsere eigenen Launen wegsperren und unempfänglich werden für die der anderen.

Wir müssen beweglich und demütig sein und unser Freiheitsbedürfnis tief in der Erde vergraben.

Wir müssen Regeln aufstellen. Sehr viele Regeln.

Mein Vater hat mir seine Gabe vermacht: Ich sammele Klee genauso wie Löwenzahn. Beide lege ich zum Trocknen in die Bücher, die hier überall verstreut liegen und die ich mir fest vornehme, eines Tages zu lesen.

Mit anderen Pflanzen habe ich mich nie groß beschäftigt, sie gehen auf in einem namenlosen Ganzen, sind mir gleichzeitig zu vertraut und zu fremd.

Ich streife durch den Kiefernwald meiner Kindheit. Mein halbes Leben hat sich zwischen diesen großen Bäumen abgespielt.

Von den Spitzen der Kiefernnadeln tropft ein unsichtbarer Regen, eine Wolke aus Molekülen – negative Ionen. Die Wissenschaft hat ihre unglaubliche Kraft entdeckt: Sie machen glücklich.

So steigt in mir eine zarte, zerbrechliche Begeisterung auf. Krumen einer neuen Begierde.

Die weder heftig ist noch gewagt, die keine gewöhnliche Begierde ist.

Ich will ein Band knüpfen zwischen mir und dem Rest der Welt.

Ich lebe neben den Pflanzen her, ohne sie wirklich zu kennen; sie gehören zu meinem Weg dazu und bringen mich nicht mehr zum Staunen. Ein bisschen wie bei Leuten, denen wir so oft begegnen, dass wir sie nicht mehr ansehen.

Mit den Naturwesen ist es wohl so wie mit nahen Menschen: Wenn ich sie alle lieben will, muss ich sie erst jedes einzeln lieben.

Ein Stück weiter an der unbefestigten Straße lebte früher Mary.

Sie stammte aus der Ukraine, wirkte aber, wenn ihr hübsches Gesicht weiß und rund aus den Lupinen auftauchte, wie ihrem Garten entwachsen.

Ständig war sie über ihre Blumen und Katzen gebeugt.

Die dreibeinige hatte sie am liebsten.

Mary, in Liebe gekrümmt, zog hier, ohne fließend Wasser, vier Kinder groß.

Die nächste Trinkwasserquelle liegt weit entfernt im Wald: Also baute und verlegte sie selbst eine Leitung dorthin.

Wenn ich als Jugendliche verkatert und in kurzen Shorts mit meiner besten Freundin an der Hand an ihrem Blauen Haus vorbeikam, träumte ich davon, eines Tages dort zu leben, gleich oberhalb des Flusses.

Aber erst mal servierte uns Mary in ihrem runzligen Blauen Haus, das seit 1880 über die Frösche wacht, ofenwarmes Brot.

Manchmal kam Pierre Falardeau vorbei, der nächste Nachbar, Filmemacher und glühender Verfechter eines unabhängigen Québec, um im Schatten der ahnungslos über dem Haus flatternden kanadischen Flagge mit Mary einen tea zu trinken.

Hier zerbröselte die Politik, wurde vom Wald verschluckt.

»I hated his movie Elvis Gratton. But I love Pierre. He’s a real gentleman.«

Mary war meine english grandmother. Ich liebte es, sie zu umschlingen und mein Gesicht in die Kuhle an ihrem faltigen Hals zu schmiegen. Ich hörte Beck, trug Latzhosen und Haarspangen, trank mitten auf der Straße Coolers mit Himbeergeschmack und küsste zwei Jungs zu Led Zeppelin, wollte aber schon damals so altern wie Mary.

Im Tal dem Winter trotzen, mein eigenes Holz hacken, Brot backen und mit den Blumen sprechen, die treu jedes Jahr wiederkehren. Die allerersten bedeckten mit ihrem Azurblau immer wacker den Boden rund um den alten Baum, bevor sein Laub ihnen das Licht nahm. Sie waren Marys Lieblingsblumen. Aber damals wusste ich noch nicht, wie sie heißen.

Der alte Baum vorm Blauen Haus heißt Bertolt. So haben ihn die Kinder getauft, als sie sprechen lernten. Es war eines ihrer ersten Wörter, eine urtümliche Verbindung mit diesem Haus, das Mary uns eines Tages, wenn sie ginge, hinterlassen würde.

Bertolt ist abwechselnd Piratenschiff, Burg, einsame Insel und Dojo. Neben einer Leiter und einer Schaukel hat er mehrere Aushöhlungen an den Seiten, die den furchtlosen zerkratzten Kinderkörpern als Lagerstatt dienen.

Über das Blätterdach herrschen die Kinder. Wie unsere Vorfahren richten sie sich dort ein, leben im Baum und bewegen sich von Ast zu Ast. Als Erinnerung an diese Urbehausung ist uns unser Daumen geblieben, ein fünfter Finger, den wir bis heute mit den Affen gemeinsam haben.

Die Kinderschar läuft auf Bertolts Wegen, schiebt ihre Schätze unter seine Rinde, versteckt sie in den Furchen der Ameisen. Aus den Pilzen des alten Baums brauen sie Zaubertränke, und Bertolt hütet ihre Geheimnisse, bewacht die Leichen der kleinen Viecher, die sie zusammentragen.

Dort oben bilden sie eine solidarische Einheit und passen aufeinander auf. In Bertolts Wipfeln ist das Pflicht, damit keiner der kleinen Krieger fällt.

Unser lang vergangenes Leben in den Bäumen hat unseren Frontalblick geschärft und unsere Augen nach vorn ausgerichtet, sodass wir räumlich sehen können, unerlässlich für den Wechsel von Ast zu Ast.

Verglichen mit Tieren, deren Augen seitlich am Kopf liegen, ist unser Sichtfeld eingeschränkt. Wir benötigen also schon seit je den Blick der anderen, um unseren zu ergänzen.

Daher auch die Notwendigkeit, in Gemeinschaft zu leben.

Wer sich mit der menschlichen Evolution befasst, stellt schnell fest, dass wir vor allem aus Verletzlichkeit soziale Wesen geworden sind. Um nicht zu sterben, brauchen wir die anderen.

In jenem Frühling sind wir unsicher, wie lang der alte Baum noch durchhält. Die Äste ächzen unterm Fliegengewicht seiner Bewohner.

In einem fiebrigen Zeremoniell hacken wir Teile von Bertolt ab.

Unsere Hoffnung geht gegen das Ende seiner Tage auf die Barrikaden.

Doch einer seiner großen Arme bricht ab, liegt lang gestreckt auf dem Boden.

Ist Bertolt tot?

Die Kinder haben einen dicken Kloß im Hals.

Die Zeit bleibt stehen. Wir suchen nach Indizien, dass er noch lebt. Auf keinen Fall darf er zwischen zwei Stürmen die kleinen Matrosen unter sich begraben.

Plötzlich, ein Wunder.

»Mama! Bertolt blutet!«

Aus seiner Schulter fließt Ahornwasser. Süßes Wasser, das wir schnell auffangen müssen.

Am Ende der verbliebenen Äste befestigen wir behelfsmäßig Töpfe, Einmachgläser und alles, was sonst noch das Wasser des Überlebenden fassen kann. Bertolt ist schön, so herausgeputzt, mit seinen tausend Medaillen.

Das gesegnete Wasser wird eingekocht und genossen.

Der alte Baum darf ein weiteres Jahr gekapert werden. Seine Knospen lassen nicht auf sich warten, sie sprießen wie Hunderte kleiner Geheimnisse und verraten uns, dass Bertolt ein Schwarzer Zuckerahorn ist und sich bald seine dreilappigen Blätter entfalten werden.

Von seiner Art gibt es hier und im Rest der Welt nur noch wenige. Bertolt ist ein seltener Baum.

Unten an seinem Stamm, an die harte Rinde geklebt, wächst eine Miniaturversion von ihm, zart und weich und doch bald bereit, die Nachfolge anzutreten.

Er stammt aus demselben Samen wie Bertolt.

Auf Französisch nennt man ihn gourmand – Vielfraß. Tràgon auf Spanisch, sucker auf Englisch. Er ist die Fortsetzung des Baums.

Seine Erinnerung, seine Unsterblichkeit.

Diesem ergreifenden Phänomen ist es zu verdanken, dass der älteste Baum der Welt heute 43 000 Jahre alt ist. Er heißt Lomatia tasmanica, die königliche Stechpalme von Tasmanien. Eine Zeitgenossin des Neandertalers …

All unsere Anstrengungen, unsere Tragödien, unsere Entdeckungen und Errungenschaften und all unser Leid: Das Leben dieser einen Lomatia umspannt die gesamte Geschichte unserer Spezies.

Auch mein Großvater, Jacques, liebte Mary und ihr Blaues Haus.

Sein ganzes Leben arbeitet Jacques auf dem Markt, in Paris. Ein schreiender Gemüsehändler in der Rue Mouffetard, mit blauer Schürze, roten Wangen und kalter Nase.

»Kaufen Sie meinen Blumenkohl, probieren Sie mal den Porree, zwei Franc das Bund, na los, die Dame, nur zwei Franc das Bund!«

Jeden Sommer besuche ich ihn und meine Großmutter Boubou. Meine Welt steht noch ganz am Anfang, alles breitet sich vor mir aus.

Ich fliege allein mit meinen langen nackten Beinen, deren neue Macht ich gerade erst durchschaue.

Auf der engen, nach blauem Pipi riechenden Toilette küsse ich den Passagier, der mir dorthin gefolgt ist, direkt auf den Mund. Er hat Dreadlocks und olivfarbene Haut. Wir teilen uns die Kopfhörer meines Walkman und streicheln uns zu Metallicas Nothing Else Matters unter den Papierdecken von Air Transat.

Anschließend fahre ich, meinen riesigen Rucksack auf dem Rücken, mit der Pariser Métro. In der Banlieue, Station Mairie d’Ivry steige ich aus. Müde von der Reise, aber beschwingt von der Gnade der Ferien, gehe ich den Hügel hinauf. Es riecht nach Buchsbaum und frischem Schweiß: Das ist der Duft von Paris, ich liebe es.

Oben angekommen nehme ich die Abkürzung quer über den Friedhof zu dem Sozialbau, in dem meine Großeltern wohnen. Wo auch mein Vater geboren und aufgewachsen ist.

Schon auf halber Strecke erspähe ich Boubou in ihrem dicken roten Pullover hinter den Begonien auf ihrem Balkon, wo sie vielleicht schon seit heute Morgen auf mich wartet. Sie sieht mich durch ihre dicken Brillengläser, und ich laufe schneller, kann es kaum erwarten, in ihrem süßen Geruch anzukommen.

Der Fahrstuhl ist eng, die Glastür stammt aus einer anderen Epoche und lässt sich beim Schließen viel Zeit. Dieser winzige Raum befördert sämtliche Körper dieses Hauses. Es riecht nach Ruß, Regen und Haut, nach Sehnsucht und Kummer. Nach der feuchten Erschöpfung der Migranten, Fabrikarbeiter und Mütter. In der sechsten Etage steige ich aus.

Ich nähere mich der Tür, die schon offen steht, und plötzlich ist alles erfüllt von ihrer Wärme. Boubou und Jacques sind überglücklich, mich zu sehen, als wäre ich ein Wunder, das sie kaum glauben können.

Sie meint, ich sei gewachsen. Ich lande in ihren Armen, in diesem starken Geruch nach gebranntem Karamell, den ich nirgends sonst wiederfinde und doch für den Rest meines Lebens suchen werde. Die ultimative Geborgenheit.

Zum Glück habe ich richtig umarmen gelernt. Gelernt, die Menschen, die ich liebe, mit dem ganzen Körper zu drücken. Mich der Umklammerung hinzugeben. Ihnen meine Arme zu öffnen und mich in ihre zu stürzen. Selbst wenn sie schwer zu halten sind. In dieser Berührung begegnet sich, was den Blicken verborgen ist, was unter der Haut liegt.

Der Tisch ist bereits gedeckt, nur für mich. Eine große Tasse heiße Schokolade, Brot, Butter und Käse. Boubou setzt sich hin und sieht mir beim Essen zu. Jacquot geht mit seiner Musik auf den Ohren eine Runde spazieren.

Am liebsten schlendert er zu Akkordeonmelodien durch Paris.

Gegen Mittag kommt er zurück, hat Flanbys für mich mitgebracht, und wir essen zusammen Dosenbohnen und Nudeln mit Ketchup und gucken die Spielshow Des chiffres et des lettres.

Jacquot spricht nie über den Krieg, bei dem er dabei war, und auch nicht über den, vor dem er geflohen ist. Ich weiß nur, dass er Hunger hatte.

Wenn wir mit dem Essen fertig sind, wischt er sämtliche Teller ordentlich mit einem Stück Brot aus. »Hier kommt nix weg«, sagt er, mehr zu sich selbst als zu uns. Das ist sein Tischgebet.

Die Teller sind sauber und leer. Zeit für den Mittagsschlaf.

Boubou faltet Wäsche und singt »Salade de fruits, jolie, jolie, jolie«, während sich Jacques in ihr großes Bett legt, das Fenster zum Himmel geöffnet.

Vor den zufriedenen Augen meiner Großmutter mache ich eine Büchse Ahornsirup auf. Zweiundvierzig weitere Büchsen schlummern im großen Holzschrank an der Wand. Jedes Mal, wenn einer von uns diese Reise antritt, bittet uns Boubou, eine neue mitzubringen.

Aber sie essen sie nie selbst. Sie sind »nur für den Besuch«, und »der Besuch« sind wir.

Erstaunt sieht mir Boubou dabei zu, wie ich mit einem alten Taschenrechner hantiere; sie ruft nach Jacques, damit ich ihm zeigen kann, wie begabt ich bin: »Hast du gesehen, was sie alles kann?!« Zufrieden schauen sie mir gemeinsam zu. »War die ganze Schufterei doch nicht umsonst.«

Sätze, die ich wie eine Perlenkette um den Hals trage.

Und als Boubou die Aufnahme des hundertköpfigen Kinderchors bekommt, bei dem ich mitsinge, lauscht sie ihr feierlich. Neben den neunundneunzig anderen Stimmen, die Heilige Nacht intonieren, hört sie meine heraus. »Wie toll sie doch singt!« Das nennt sich Liebe.

Eines Morgens stehe ich etwas früher auf und überrasche Boubou, wie sie in der Küche ein Bier trinkt. Sie sieht, dass ich sie sehe, und lässt die Flasche der Form halber verschwinden. Sie kann ja nicht um sieben Uhr morgens vor ihrer Enkelin Bier trinken.

Danach ist sie schlecht gelaunt. Jacques öffnet fröhlich pfeifend die Balkontür und ruft beim Anblick des Insekts, das an ihm vorbei ins ordentliche kleine Wohnzimmer flattert: »Guck mal, Boubou, der schöne Schmetterling!«

Aber Boubou dreht nicht mal den Kopf in Richtung der wirbelnden Flügel. Sie sagt zu Jacques: »Mach ihn platt, das gibt nur Raupen«, und legt weiter akkurat die Geschirrtücher zusammen.

Sie wirft mir einen zaghaften Blick zu. Erinnert mich daran, dass ich vom Leben – von ihrem Leben – keine Ahnung habe.

Nichts ahne von den Kleiderbügeln, die entstehendes Leben aus ihrem Leib gerissen haben. Nichts ahne von der großen Liebe, die sie hat vorbeiziehen lassen. Nichts ahne von der Last der Opfer und zerbröckelnden Träume.

Entgeistert sieht Jacques mich an. Jacques kann Boubou nichts ausschlagen.

Aber Jacques kann auch nicht mehr töten.

Plötzlich hocken sie beide wie gelähmt in einer Ecke ihres Schmerzes und schauen dem Insekt beim Fliegen zu.

Aus all diesen Teilen setzen sich echte Menschen zusammen.

Und oft sind die verborgenen Winkel wesentlich für die Liebe.

Also kümmere ich mich darum. Ich klettere aufs Sofa, strecke den Arm aus und erschlage den Schmetterling. Auf der geblümten Tapete hinterlässt er einen weißen Fleck. Zwei kleine zerfetzte Watteflügel an der Wohnzimmerwand.

Wenn ich in Frankreich bin, schaue ich mir Schlösser, Höhlen mit Felsmalereien, Museen und Märkte an. Ich besuche Jim Morrison auf dem Père-Lachaise und sammle, wenn ich draußen vor einem Café ein Bier trinke, diese Männerblicke, die es bei uns nicht gibt. Überall, wo ich hingehe, bin ich schön und frei.

Aber das echte Frankreich liegt für mich in der sechsten Etage eines Sozialbaus in Ivry-sur-Seine. Auf der anderen Seite des Friedhofs, wo ich mich im Mickey-Mouse-Nachthemd zwischen meine Großeltern kuschele.

Boubou und Jacquot sind der schönste Anlaufhafen der Welt, der Pariser Alkoven meiner Jugend, wo ich am Fenster gedrehte Amsterdamer rauche und den Mond betrachte, gebannt vom Leben, das noch vor mir liegt.

Eines Tages ist Boubou tot. In ihren Sarg lege ich ein Tütchen weiche Karamellbonbons, die ich von zu Hause mitgebracht habe. Meine Großmutter soll damit eingeäschert werden. Mit dem gebührenden Duft. Ich will eine karamellisierte Großmutter.

Meine Mutter weint, während sie das Rezept für den Joghurtkuchen vorliest, den niemand so backen konnte wie Boubou, und mein Bruder auf der Trompete die Ode an die Freude spielt.

Ich weiß, dass mein Vater und mein Onkel sich wegen der Asche heftig gestritten haben. So ist das als Mutter zweier Kinder, die an verschiedenen Enden der Welt leben.

Ich weiß, dass sich ein Teil meiner karamellisierten Großmutter im Tal hinter mir befindet. Gleich neben Suzanne Meloche, Marcel Barbeau und Pauline Barbeau. Und bald auch Jacques Lavalette und Mary Poulos.

N