Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Jacinta —personaje central— y Cuba, la isla de los amores de la autora de esta historia irán de la mano a lo largo de casi treinta años en "Sin mirar atrá"s, novela que aborda la psicología de unos personajes, diseñados con toda la complejidad que de dos entidades que evolucionan. Tanto Cuba como Jacinta tendrán que reaccionar ante los obstáculos que se les presentan, para, en ese crecimiento que da el transcurso de los años llegar a los cambios directos de la joven y los que llegarían para una nación que tampoco se rinde.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 603

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

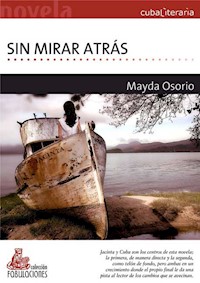

SIN MIRAR ATRÁS

Mayda Osorio

Edición: Nancy Maestigue Prieto

Diseño del perfil de la colección: Rafael Lago Sarichev

Composición y diseño de cubierta: Rafael Lago Sarichev

© Mayda Osorio, 2013

© Sobre la presente edición:

Editorial Cubaliteraria, 2013

ISBN 978-959-263-037-6

Colección Fabulaciones

Ediditorial CUBALITERARIA

Instituto Cubano del Libro

Obispo 302 esq. Aguiar, Habana Vieja

CP 10 100, La Habana, Cuba

e-mail: [email protected]

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

Distribuidores para esta edición:

EDHASA

Avda. Diagonal, 519-52 08029 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España

E-mail:[email protected]

En nuestra página web: http://www.edhasa.es encontrará el catálogo completo de Edhasa comentado

RUTH CASA EDITORIAL

Calle 38 y ave. Cuba, Edif. Los Cristales, oficina no. 6 Apartado 2235, zona 9A, Panamá

www.ruthcasaeditorial.org

www.ruthtienda.com

Más libros digitales cubanos en: www.ruthtienda.com

Síganos en:https://www.facebook.com/ruthservices/

SINOPSIS DE SIN MIRAR ATRÁS

Una adolescente es entregada por su hermana a gente sin escrúpulos que pretende prostituirla, la joven huye y encuentra una puerta de escape en la unión con su novio Álvaro. Con él no encuentra sosiego, porque ni la suegra ni la cuñada la quieren. Tiene que huir de nuevo y alquilar un espacio en casa de unos gemelos borrachos. Vivir no es fácil para Jacinta. Aguantar golpes y maltratos sicológicos junto a Álvaro la hacen sentirse en un callejón sin salida.

Amor y rechazo; mano que se extiende y espalda que se da; los vaivenes, las caídas y recuperaciones de la protagonista son conflictos que a lo largo de toda la novela van formando su carácter. En cada fracaso siempre vislumbra un resquicio de luz que le avisa que todo no está perdido que debe seguir su camino «sin mirar atrás».

Encontrarse con Edgar significó el descubrimiento de la plenitud sexual, algo que nunca conoció con Álvaro, pero también el dolor de ver cómo este hombre era un oportunista que se aprovechaba de su cargo para dar y recibir prebendas.

Casi treinta años en la vida de la bella Jacinta están presentes en Sin mirar atrás, una novela que atrapa desde el inicio. Un personaje que fascina por su voluntad porque logra abrirse paso y llegar a la consumación de su más ansiado anhelo, convertirse en...

PRÓLOGO

El 16 de noviembre de 2011 conocí a Mayda, por casualidad, ese día no era yo quien debía ir a encontrarse con ella, pero sucedió. La velada fue encantadora. Cuando llevábamos un rato hablando, parecía que nos conocíamos desde hacía mucho tiempo. Ya sabía que ella vivía en España.

En un momento de la conversación tocamos el tema que nos había reunido: su novela Sin mirar atrás. La puso en mis manos. No niego que tuve temor, me preocupaba que no pudiera llenar las expectativas de aquella mujer que confiaba en alguien que acababa de conocer.

Esa noche la comencé a leer con cierto resquemor, porque, la experiencia acumulada en la lectura de novelas, cuentos u otros géneros literarios escritos desde fuera, que de alguna forma tocaban el tema Cuba;donde siempre existe una dosis de ajuste de cuentas que solo lleva, en muchas ocasiones, a lastrar el argumento, me hacía pensar que quizá iba a encontrar lo mismo. PeroMayda lo concibió de una manera diferente, y me sorprendió. Esta cubana residente en España, a través de los casi treinta años de la vida de Jacinta —el personaje central— establece una parábola con la Isla que tanto ama.

La historia comienza por allá los años setenta. Tanto Jacinta como la Cuba que se construye despuésde1959 tienen casi la misma edad. Las dos adolescentes comienzan a abrirse a la vida.

Amor y rechazo; mano que se extiende y espalda que se da; caída y ascensos, son conflictos que a lo largo de toda la novela van formando el carácter de una muchacha que pese a todo siempre mira hacia adelante, que en cada fracaso vislumbra un resquicio de luz que le susurra: “no todo está perdido debes seguir tu paso de redenciones «sin mirar atrás»”.

Pese a ser su primera novela, Mayda posee esa facultad de poder contar, de lograr atrapar desde las primeras páginas, sin mucho preámbulo entra en la historia y plantea la psicología de los personaje que no están diseñados en blanco y negro; cada uno responde a sus propios objetivos en la vida, y por alcanzarlos mediatizan sus acciones; Jacinta no es una excepción, y Cuba tampoco; ambas tienen que reaccionar ante los obstáculos que se les presentan.

Tal vez la intención de la autora era solo contar los avatares de una muchacha que tiene, desde muy joven, que sortear las dificultades que colocan en su camino la familia, y todos aquellos que quieren perderla, pero, quizá sin percatarse, ha contado con honestidad casi tres décadas de un país con sus aciertos y desaciertos, logros y fracasos, sin resentimientos o deseos de llamar la atención. Algo que la aleja de las visiones apocalípticas tan en uso en cierta literatura dada a satisfacer demandas que garantizan el éxito extraliterario. Con Sin mirar atrás no sucede esto, Mayda con un lenguaje fluido, claro, con vuelo poético por momentos, logra que el lector quiera convertirse en otro personaje de su historia para luchar a brazo partido con Jacinta, y así limpiar de hojarasca el camino por donde debe transitar. La vergüenza, la pérdida de la inocencia, el miedo, la incomprensión de un padre equivocado que piensa que debe esperar para amarla. La madre cariñosa que siempre la defiende; Edgar, ese símbolo del amor y la doble moral; Clara, quien sin apenas conocerla la cuidó; Remigio, el hombre que la ama en secreto..., y Alma, esa niña linda que más que una hija es su amiga, la personita que la impulsa a triunfar en cuanto se propone, conforman ese mundo de personajes que interactúan entre sí, y nos ofrecen el lado humano, y a la vez desgarrador de las emigraciones, la física y las interiores, que hacen crecer a la protagonista espiritualmente.

Jacinta y Cuba son los centros de esta novela; la primera, de manera directa y la segunda, como telón de fondo, pero ambas en una evolución donde el propio final le da una pista al lector de los cambios que se avecinaban.

Nancy Maestigue Prieto

La Habana, Cuba

14 de mayo de 2012

1

Pese a las tempestuosas nubes que empezaban a levantarse hacia el sur, el sol desgajaba una luz radiante que hacía resplandecer el pavimento en la carretera. Un ómnibus procedente del poblado La Demajagua llega a su primera parada dentro de la ciudad de Nueva Gerona. El conductor abrió las puertas y varias de las personas que se hallaban en ella comenzaron a subir. Una jovencita alta y esbelta, con aire melancólico, vistiendo un sencillo vestido azul de amplias mangas, bajó por la puerta de atrás, con un maletín de viaje en las manos. El ómnibus continuó.

La muchacha se detuvo en la acera, respiró profundo, miró a lo lejos y luego a su alrededor. Tras tragar en seco varias veces seguidas, con un gesto tímido se dirigió a un transeúnte que pasaba a su lado. Le preguntó algo y él le explicó. Ella le dio las gracias y echó a caminar endirección al centro de la ciudad. Como acien metros dobló por una calle señalada con el número veintiocho. Después de andar cinco manzanas la dejó y se adentró en un barrio en el que la mayoría de las casas eran de madera con techos de tejas de fibrocemento. Las calles, sembradas de socavones, estaban rebosadas por el agua de las intensas lluvias que caían a diario. Por la forma en que contemplaba todo a su alrededor, el lugar no debía de agradarle en absoluto. Enla bodega de víveres que estaba a la entrada delbarrio, y que el transeúnte al que le preguntó le dio como referencia, un grupo de personas, de aspecto desaliñado, se discutían los turnos en la interminable cola que abarcaba más allá de sus portales. Apuró el paso sin tener la certeza de haber tomado por la calle de la casa que buscaba: ni la calle ni las viviendas tenían el número visible. Nerviosa, con la idea de que podía haberse perdido, se acercó a un niño de unos ocho años, vestido tan solo con un pantalón corto, que intentaba bañar a un perro zambulléndolo en una de las charcas de agua que había en la calle.

—Eh, niño. ¿Esta es la calle cincuenta y nueve?

El niño soltó el perro, que en cuanto se vio libre echó a correr, se llevó ambas manos a la boca y bajó la cabeza para luego mirarla por debajo de las cejas. Cuando empezó a creer que el niño era mudo, este giró en redondo y, extendiendo un brazo, señaló hacía un lugar exacto:

—Es aquella que se ve allá —dijo con voz tímida—. La que está pegada a la loma.

La jovencita le dio las gracias y continuó su camino. Cinco minutos después tocaba a la puerta de una casa de madera pintada de blanco. Mientras esperaba, sus ojos tropezaron de nuevo con los del niño y sonrió al darse cuenta de que la había estado siguiendo. El niño también sonrió y con la misma echó a correr calle abajo levantando, con sus pies descalzos, el agua de las charcas.

Una mujer de unos cuarenta y tantos largos años, de piel muy negra, ojos saltones, alta y con unos senos tan voluminosos como su trasero, le abrió la puerta al cabo de unos minutos.

—Hola, Lázara —saludó.

—Pasa, hace mucho que te estaba esperando —dijo la mujer, con una media sonrisa.

La recién llegada miró con recelo hacia el interior de la casa, de donde salían murmullos de voces y risas alegres. Desde su posición podía divisar a unos hombres de piel negra que se encontraban sentados, con el torso desnudo, de corrillo frente a un altar atiborrado de flores, dulces y velas encendidas. De un vistazo reconoció al santo que estaban adorando.

—Adelante… No te quedes ahí…, no tengo todo el tiempo —exclamó la mujer con un gesto que denotaba urgencia.

La joven se puso el equipaje en forma de escudo y, tras echar una última mirada a la calle desierta, entró en la casa. Caminó unos pasos y se quedó parada muy cerca de la puerta, que Lázara cerró con prisa. Las persianas del salón-comedor estaban inclinadas. El fuerte olor a alcohol, tabaco, sudor y parafina que flotaba en el ambiente la mareaban, le revolvían el estómago y le provocaba una sensación de asfixia. Lázara la observó unos segundos con impaciencia y para disimular el disgusto que le causaba su atontamiento, se adelantó a encender una luz y luego fue a reunirse con los hombres.

—Por favor, acércate —le pidió—.Quiero presentarte a mis amigos.

Los siete negros que se hallaban sentados de espaldas a la puerta, en el largísimo sofá frente al altar, que reían y charlaban con sus vasos mediados de ron en las manos, se volvieron a mirarla a la vez. Los siete la contemplaron en silencio de arriba abajo. La recién llegada dio unos pasos inseguros hacia el centro del salón-comedor, dejó el maletín en el suelo y lanzó una mirada de súplica sobre el santo.

—Muchachos, ella es Jacinta. La hermana de nuestra amiga Florisnelda.

Hizo la presentación con el tono de quien intenta despertar el interés por un producto en venta y se quedó observando, con los ojos entrecerrados, el deslumbramiento de los hombres con su huésped. Se habían puesto de pie para estrechar la mano que Jacinta les extendió. Una vez que los hombres volvieron a sentarse, Lázara prosiguió.

—La pobre. Florisnelda no la puede tener en su casa y me ha pedido que la traiga a vivir aquí —se volvió con aire maternal hacia Jacinta y al reparar en su semblante pensativo, agregó—. No tienes por qué estar triste. De todo se sale, hija.

Uno de los negros, para apoyar las palabras de la anfitriona, argumentó:

—Puedes estar segura, Jacinta, que no serás ni la primera ni la última que se tropiece con una situación parecida. Pero tú no te preocupes, Lázara puede conseguirte un empleo en la empresa de construcción de la que ella es cocinera y en muy pocos días empezarás a ver la vida de forma diferente.

La mujer afirmó con un movimiento de cabeza, y agradeció su intervención lanzándole una mirada de gratitud. Volvió a clavar sus ojos saltones en Jacinta, que se había negado a sentarse en el espacio que los hombres dejaron libre para ella en la mitad del sofá, y luego, fijándolos en uno de los negros, dijo:

—¿Sabes, Nicolás?, mi amiguita tan solo tiene dieciséis años, ¿qué te parece?

El hombre, que por su apariencia ya pasaba de la treintena, se limitó a sonreír con la mirada clavada en el fondo del vaso que sostenía con ambas manos. Su piel y su cabeza rapada brillaban con el sudor bajo la luz de la lámpara de techo. Lázara, que todo el tiempo había permanecido de pie, fue hasta una vitrina de cristal, la abrió, cogió dos vasos y la volvió a cerrar. Después se encaminó a la mesa del comedor y, de la botella de ron medio vacía que había encima, sirvió un trago en cada uno de ellos. Desde allí, mientras encendía un cigarrillo, miró de soslayo a Nicolás que seguía sonriendo con un júbilo que rayaba en lo infantil, y luego a Jacinta.

—¡Quién sabe, Nicolás, si hasta te pones de suerte y te hago un regalo!

Nicolás alzó la cabeza y desvistiendo descaradamente a Jacinta con los ojos, afirmó:

—Mal no me vendría, no.

Lázara se dirigió, con el cigarrillo entre los dedos y un vaso en cada mano, hacia donde estaba la muchacha.

—¡Eh, amigo, pero todo será a mi manera y a su debido tiempo! —aclaró la mujer.

El resto de los hombres se miraron entre sí y luego observaron a Nicolás con una sonrisa de complicidad dibujada en los labios. El que se encontraba sentado junto a él, incluso, le palmeó la espalda. Jacinta creyó captar algo innoble en el sentido de aquella conversación, por los gestos, el juego de miradas y los tonos empleados. Algo que la ponía sobre aviso de alguna cosa que ella no acertaba a descifrar, pese a percibirla en el ambiente.

Lázara se detuvo delante de Jacinta y le tendió uno de los vasos.

—Gracias, pero no bebo alcohol —dijo Jacinta, en tono tajante.

Lázara insistió:

—Hoy es dieciséis de diciembre, ¿lo sabías?, víspera de San Lázaro. Al menos por él, deberías darte un trago, ¿no crees?

La joven volvió el rostro hacía el altar en cuya base había un caldero con huesos de no sabía qué animal y otro que contenía una gran caracola de mar, herraduras, largas plumas negras de un ave, una herrumbrosa espada y un coco seco, sin cáscaras. No se le hizo extraño que su hermana Florisnelda y Margot, la madre de Álvaro, devotas del mismo santo, tuviesen su altar montado de idéntica forma. Cambió la vista hacia Lázara.

—Lo siento, pero por ninguna razón bebo alcohol. Por favor, ¿me podrías llevar al cuarto que voy a ocupar?

La actitud de Jacinta sacó de quicio a la mujer, sin embargo forzó una sonrisa para darle a entender que la comprendía y, aparentemente tranquila, se volvió a sus amigos:

—Voy a llevar a mi niña a su cuarto. Quiero que descanse. Esta noche tendrá que bailar en el toque de tambores que daré para festejar a San Lázaro.

—Te acompañaré en la velada, pero no voy a bailar. Esas cosas no me gustan.

—Me gustaría saber cómo esperas tú que un santo te ayude.

Sin esperar a que Jacinta dijera nada, Lázara dejó los dos vasos sobre una mesita cercana y le indicó, con un gesto de la mano, que cogiera el maletín y la siguiera.

La casa podía recorrerse en pocos minutos: a la izquierda del salón-comedor había una amplia puerta que comunicaba con un pasillo interior. Por allí se accedía a dos habitaciones y a un baño, intercalado. Existía una tercera habitación que —según le iba explicando Lázara—, se reservaba para cuarto de desahogo, al que se iba directamente por el salón-comedor; la puerta daba a la cocina. La terraza estaba al final de la casa y en ella se veían los lavaderos. Dio por terminada la descripción de la vivienda diciendo que los dos patios laterales, y el del fondo, estaban cultivados de plátanos que impedían la mirada curiosa de cualquier vecino.

—Quiero que empieces a sentir esta casa como tuya —manifestó la mujer, deteniéndose y abriendo la puerta del cuarto—. Y también quiero que veas en mí a la persona que va a protegerte y ayudarte a salir adelante.

Un profundo olor a madera húmeda salía del interior. Lázara se adelantó a entrar porque deseaba ver de frente cuál era la reacción de la joven. Esta apenas traspasó el umbral, y desde allí, con expresión resignada, se fijó en que había una cómoda, un armario con espejos en las puertas y una cama grande con dos mesitas a los lados que soportaban los años de dos lámparas de bronce y porcelana muy antiguas. La poca luz que entraba por la ventana le daba un halo de tristeza al lugar. Lázara se preguntó, mientras la contemplaba, si por aquellas venas estaría corriendo sangre. Y, superada por el adormecimiento que veía en ella, le dijo:

—Te dejo a solas para que te acomodes y luego salgas a comer con nosotros.

Jacinta suspiró aliviada cuando la mujer salió de la habitación cerrando la puerta tras de sí. Dio unos pasos hacia la cama, puso el maletín sobre ella y seguidamente, con mucho esfuerzo y cuidado, se sentó en el filo. No había un centímetro de su cuerpo que no le doliera. Se desabrochó el vestido y examinó los hematomas y las magulladuras que marcaban sus muslos, sus caderas y sus brazos. Se dejó caer de espaldas en medio de la cama. Las sábanas, de las que manaba un profundo olor a humedad, se le hacían ásperas al contacto con su piel. Cerró los ojos para liberar las lágrimas que le danzaban en los párpados. Le dolía recordar la poca atención que le había prestado Florisnelda cuando, un rato antes, fue a su casa a rogarle amparo hasta ver de qué forma podía encaminar su vida. Las razones sin fundamento en las que se basó para desentenderse de ella, y la intriga con la que se rodeó para hablar por teléfono en voz muy baja, con su amiga Lázara, interiormente la destrozaron. Pero lo más doloroso, lo que ahora le hacía sentir su corazón tan maltrecho como su cuerpo era que Florisnelda ni siquiera había querido mirarla cuando se abrió el vestido para mostrarle hasta dónde había llegado la crueldad de Álvaro esta vez.

Abrió los ojos y observó con detenimiento las cosas que la rodeaban. No quería estar allí. Lázara no le gustaba, ni tampoco sus amigos. Por lo pronto se negaba a salir de la habitación y volver a estar frente a ellos. Se preguntó si Florisnelda no estaría confiando demasiado en Lázara sin realmente saber quién era en el fondo. Al pensar en ello la idea de volver a hablar con su hermana se afirmó en su cerebro. Estaba segura de que cuando le explicara el ambiente de hombres que había en aquella casa, Florisnelda se replantearía el hecho de abandonarla a su suerte. Cerró fuertemente los ojos y rogó para que esta vez su hermana se sensibilizara ante su problema ya que, aun cuando lo que más deseaba era ver a Rosario, su madre, entendía que no podía regresar al Valle de Cienfuegos. No sin los sueños que salió a alcanzar. Y no por Rosario en cuestión, sino por Aurelio, su padre. Y también por sus hermanos mayores. ¿Cómo explicarles las razones por las que tuvo que abandonar los estudios en la Formadora de Maestros Primarios? Tomó la decisión de no darle más vueltas al asunto y presentarse en La Demajagua a la mañana siguiente. Al fin y al cabo, si Florisnelda era justa y lo analizaba, sabía que era la culpable directa de la situación en la que ahora ella se encontraba, se dijo mentalmente. Al oír el sonido de la lluvia sobre el techo de zinc, miró por la ventana hacia fuera. Había empezado a oscurecer.

Se sentó en la cama, se abrochó el vestido, cogió el maletín y fue a guardarlo en el armario. Después se encaminó a la ventana y se quedó mirando, con expresión ausente, cómo el agua resbalaba por las hojas de los plátanos. Desde la calle le llegaba la alegre algarabía de unos niños que correteaban bajo el aguacero. Regresó a la cama, se sentó en ella y encendió las antiquísimas lámparas. La débil luz de sus bombillas apenas iluminó la habitación. El estar encerrada en aquel cuarto la agobiaba, hacía que le faltara el aire, la irritaba. Por un momento tuvo la tentación de coger el maletín y salir de la casa saltando por la ventana, presentarse ahora y no mañana en casa de Florisnelda; pero luego, al pensarlo mejor, desistió. Llovía a cántaros y además, dentro de poco sería noche cerrada.

Por el pasillo se acercaban unos pasos. Se quedó tensa al sentir que se detenían ante la puerta de su habitación. Reaccionó. Se echó de bruces en la cama y fingió dormir profundamente. Escuchó que abrían la puerta y caminaban hasta los mismos pies de la cama. Lamentó haber encendido las lámparas y no haberse quitado los zapatos. El temor a que en cualquier instante el que la observaba podía abalanzarse sobre ella, la invadió y tuvo que dominarse para no saltar de la cama.

—Con qué te has quedado dormida, ¿no?

Era la voz de Lázara. Segundos después giró sobre sus pasos y salió del dormitorio, dejando la puerta entreabierta. Al sentir que se alejaba, Jacinta tomó aire y lentamente abrió los ojos, pero no se atrevió a moverse. Tuvo la impresión de que la mujer la estaba observando desde el oscuro pasillo. Pasado unos minutos la escuchó conversar con sus amigos en el salón-comedor. Levantó la cabeza de la almohada e intentó enterarse de lo que hablaban.

—La princesa se nos ha quedado dormida —decía Lázara—. Tendremos que comer y empezar la fiesta sin ella.

—Esa chica me ha fascinado —exclamó Nicolás—. Es extremadamente femenina.

El sonido de la lluvia en el tejado y los alegres gritos de los niños que jugaban en la calle, hacían que se le escaparan algunas palabras de la conversación. Se descalzó y fue, caminando en punta de pie, hasta mitad del pasillo.

—Ya lo he visto —afirmó Lázara—. Y te la serviré en bandeja de plata si me pones en contacto con el hombre que se dedica a sacar gente para los Estados Unidos, ¿qué te parece?

Nicolás se echó a reír y, con voz jubilosa, exclamó:

—¡Que el premio bien requiere de todos mis esfuerzos! Cuenta con ello.

—Y..., ¿qué tal si Florisnelda se entera, Lázara? —preguntó otro de los hombres.

—No creo que le interese —dijo la mujer—. Fue ella quien me llamó y me rogó que la mantuviese aquí hasta ver si encontraba un nuevo marido. De manera que más bien me agradecería que yo, personalmente, me encargue de buscárselo.

—Yo me quedaré con la muchachita —aseguró Nicolás—, así que no busques a nadie más. ¡Ni se te ocurra si es que quieres que te ayude a salir de este país!

—Tranquilo, será tuya, pero solo después de que yo esté pisando las calles de los Estados Unidos —inquirió Lázara—. ¿Te queda claro, Nicolás?

—Por mí no habrá problemas. Ya sabes que soy un hombre de palabra.

Jacinta volvió a su cuarto, cerró suavemente la puerta y le puso el cerrojo. Lo que acababa de oír la desmoronó. Llegó hasta la cama, se echó en ella boca arriba y permaneció mirando fijamente, y sin pensar en nada, hacia la oscuridad que entraba por la ventana. En esa posición se mantuvo hasta que la enérgica voz de Lázara, pidiendo a gritos que decapitaran el carnero reservado a San Lázaro delante del altar, la devolvió a la realidad. Segundos después los espantados berridos del animal y el murmullo eufórico de las innumerables personas que ahora se hallaban en el salón fueron ahogados por un sonoro e intenso repiquetear de tambores que ya no pararía en toda la noche. Jacinta, estremecida por el pavor que le provocaban aquellos tipos de fiestas, apagó la luz de las lámparas y se acurrucó en la cama abrazándose así misma. A la media hora de haber comenzado el ritual sintió que alguien tocaba, con ímpetu, en la puerta de su cuarto. El corazón se le disparó. Trató de controlar los nervios apretando la cara contra la almohada. Los toques dejaron de oírse. Escudriñó la oscuridad. No sabía qué le asustaba más, si cerrar la ventana o dejarla abierta. Al final optó por no cerrarla. Tenía mucha hambre y le dolía la cabeza en exceso. Los toques de tambores le llegaban ahora desde otras partes del barrio. En cuanto su cerebro se acostumbró a aquellos ruidos, se quedó dormida y soñó que estaba parada delante de una gran mesa en la que había varias fuentes con comida y que en cuanto ella intentaba hacerse con uno de los platos que estaban siendo servidos alguien venía y le sujetaba las manos y por más que forcejeaba, no lograba liberarse.

La luz blanquecina de las primeras horas del día entraba por la ventana. Jacinta entreabrió los ojos y se dio media vuelta en la cama. Deseaba dormir un poco más, pero la estridente voz de Lázara hablando por teléfono desde un sitio de la casa, se lo impedía. Por lo que pudo entender entre la ensarta de palabras, quedaba con alguien para tomar un café en la cafetería La Cocinita a las cinco de la tarde. Luego la escuchó atravesar la casa de un extremo a otro con pasos presurosos, abrir y cerrar la puerta de la calle. Era lunes y supuso que se iba a trabajar. Agudizó el oído tratando de detectar cualquier indicio que denunciara la presencia de alguna otra persona en la casa. Pero lo único que se escuchaba era el parar y el arrancar de la máquina del refrigerador, en la cocina. Se sentó en la cama y vio por la ventana que había amanecido lloviznando. Se levantó y tomó una ducha que la reanimó. Sacó el maletín del armario, lo colocó sobre la cama, extrajo un vestido de gasa de color rosa y un cinturón ancho a juego con los zapatos negros de altos tacones. Se vistió con prisa y se contempló en los espejos del armario. El vestido, con un escote en uve y amplias mangas murciélagos, le proporcionaba un aire distinguido que le hacía aparentar muchos más años de los que tenía. Mientras se maquillaba, mentalmente ensayaba lo que le iba a decir a Florisnelda. Cuando estuvo lista salió al salón-comedor. Quería llamar por teléfono a la piquera para que le enviaran un taxi de recogida.

En el altar habían velas que Lázara debió haberencendido momentos antes de marcharse. También habíasangre del carnero sacrificado durante el ritual, esparcida por todo el suelo y en una copa, llena a rebosar, colocada delante de la imagen de San Lázaro. Encima de la mesa, recostada a un vaso, había una nota. Se acercó y la leyó sin tocar el papel:

En el refrigerador tienes comida. Por favor, limpia y organiza la casa. Nos vemos a mi regreso. Tenemos mucho de que hablar.

Lázara

Jacinta hizo una mueca de rechazo. Buscó luego el teléfono con la vista, pero no lo vio por ninguna parte. Se encaminó a la cocina donde todo olía a grasa. Sobre la meseta había montones de platos sucios y calderos con carne requemada, pegadas en el fondo. Observó aquel desorden con expresión de asco. Se volvió hasta quedar de frente a la puerta de la tercera habitación. Estaba cerrada. Dio unos pasos hacia ella y la abrió. Sin moverse de la entrada asomó la cabeza y miró a su interior. Le pareció demasiado arreglada para ser un cuarto de desahogo como le aseguró Lázara. Sobre todo por el espejo que había en el techo, el cual acaparaba las dimensiones exactas de la cama redonda que ocupaba su centro. Encima de una pequeña mesita, que había junto a la ventana cerrada, estaba el aparato del teléfono, un gran álbum de fotos y un libro de temas sexuales. Empujada por la curiosidad, entró, cogió el álbum y lo hojeó. Las fotografías habían sido tomadas en esa misma habitación. En ellas, su hermana Florisnelda y Lázara, aparecían retratadas junto a los mismos siete negros con los que se encontró al llegar. Al principio daban la sensación de ser fotografías inocentes de un grupo de amigos que deseaban dejar constancia de un día de juerga. Las imágenes siguientes, sin embargo, eran totalmente pornográficas. Jacinta se quedó pasmada. Florisnelda y Lázara aparecían en todas ellas tal y como vinieron al mundo y las dos, como empedernidas viciosas, eran poseídas y manoseadas a la vez por los siete hombres. A falta de valor cerró el álbum y lo dejó en el sitio donde lo había cogido, salió de la habitación impulsada por un inexorable deseo de ponerse fuera del alcance de todo aquello cuanto antes. Se dirigió al cuarto en el que había dormido, echó en el maletín la ropa que se había quitado y lo cerró con un movimiento casi torpe. Con él en las manos miró a su alrededor para comprobar que no se le quedaba nada.

Abandonó la casa a toda prisa. A su cabeza le venían todo tipo de preguntas. ¿Qué hubiera dicho o pensado la familia de haber podido ver la depravación de Florisnelda en aquellas fotos? ¿Cómo hubiesen reaccionado? Y Alberto, su marido. ¿Qué hubiera dicho o hecho Alberto de poder tener aquellas fotografías? Aunque en cuanto a él dudó de que quisiera decir o hacer algo. Recordó muy bien que, años atrás, toda la gente que vivía en La Demajagua acabó enterándose, por un trascendental escándalo, del romance que mantenía Florisnelda con un vecino casado. La única reacción que tuvo su cuñado fue la de tomarse unas apresuradas vacaciones e irse a La Habana, donde vivía su madre y de donde regresó cuando creyó que el chisme ya se había disipado; tan orondo y con un comportamiento tan normal, que cualquiera hubiese podido jurar que no era conocedor de los cuernos que cargaba.

Después de eso fue cuando apareció Lázara en la vida de Florisnelda. La amistad entre las dos mujeres surgió de la noche a la mañana. Por aquel entonces lo único que Jacinta conocía de Lázara era que se autoproclamaba ser una santera muy eficaz y temida por sus poderes, además de que los fines de semana iba a La Demajagua a realizar limpiezas espirituales a las propias casas de sus clientes entre los que se contaba Florisnelda quien podía decirse, si se tomaba en cuenta la confianza y el acercamiento que se estableció entre ambas, que era la que más fe tenía en ella. Con el tiempo la activa bruja pareció cansarse de dar sus consultas a domicilio y entonces era Florisnelda quien acudía, dos días a la semana, a atenderse a su casa. Con el tiempo a Jacinta, incluso, se le hicieron incontables las veces que Florisnelda atravesaba los cien metros que separaban su casa de la Escuela Formadora de Maestros Primarios para ir a buscarla. La sacaba del aula con el pretexto de que se sentía mal y necesitaba que ella se quedara en la casa cuidando de Laureen y de Katia. Según le explicaba, tenía que ir a consultarse con Lázara: un espíritu malhechor se había apoderado de ella y le urgía sacárselo de encima.

Al pensar en ello, Jacinta sonrió para sí. Ahora lo entendía y lo veía todo muy claro. De hecho podría llegar a presumir, llegado el caso, delante de Florisnelda de haber conocido en persona a los espíritus malos que la azocaban. La persistente llovizna se iba haciendo cada vez más fuerte. Agilizó el paso. En su bolso de mano traía todos sus ahorros, que no eran mucho. En el semáforo de la avenida treinta y dos y cuarenta y uno, se detuvo. Obedeciendo a una fuerza interior enfiló sus pasos hacía la piquera de taxis de treinta y dos y treinta y nueve. Subió y se sentó en el asiento trasero del primer taxi de la larga fila en espera, colocó junto a ella el maletín y le dijo al conductor que la llevara al aeropuerto.

—Si lo prefiere, puedo ponerle el equipaje en el maletero.

—No. No hace falta, gracias.

El hombre, fornido y de carácter jovial, puso el taxi en marcha. Jacinta apoyó la mano en el cristal de la ventanilla y contempló, con el semblante pensativo, esa parte del centro de la ciudad que apenas conocía y que iba quedando atrás: el edificio de Reforma urbana, el Instituto de Economía, la heladería abrazada por verdes flamboyanes, la estación de bomberos, el Instituto del Libro, el puente del río Las Casas, en cuya orilla habían amarradas un sinnúmero de embarcaciones pesqueras, el bosque de altas palmeras lavado por la lluvia de esa mañana, el edificio de la sede del Partido con el frente sembrado de banderas multicolores, proclamando la visita de un pez gordo, el verde intenso de los pinares que bordeaban la carretera al aeropuerto. Le decía adiós a todo aquello con dolor y lo veía esfumarse de su vista con la misma frustración con que vio deshacerse sus sueños. Una sensación de vacío y derrota, de haber perdido el tiempo, de no saber qué hacer con su vida, le traspasaba hasta los huesos. Reclinó la cabeza contra el respaldo del asiento y cerró los ojos en un intento por controlar las lágrimas.

El conductor la observaba por el espejo retrovisor.

—Mal tiempo para viajar…

Ante el silencio de la joven, el hombre volvió a tomar la palabra.

—Pero usted no es de de Nueva Gerona, ¿verdad? No, seguro que no. Su rostro es de los que se ven una vez y no se olvidan nunca. ¿Es habanera?

Jacinta no lo oía. Al cabo de unos minutos alzó la cabeza y se quedó mirando, ensimismada, la cortina de agua por entre la que se develaba la silueta del aeropuerto. Un frío cortante se le alojó en el estómago, era la primera vez que pisaba un aeropuerto y la primera vez que viajaba sola. El conductor se detuvo bajo los amplios aleros del edificio, bajó del taxi, le abrió la puerta, tomó el equipaje y se lo colocó en un carrito.

—¿Cuánto le debo?

—Nueve pesos con ochenta y cinco centavos.

Jacinta le dio diez pesos y le dejó el cambio por su amabilidad.

—Sea de donde sea —dijo el taxista—, le deseo un feliz viaje.

Jacinta esbozó una leve sonrisa y le dio las gracias, después cogió el carrito y penetró por una de las puertas que daban al salón de espera. Le sudaban las manos. El salón estaba abarrotado de pasajeros. Alzó la barbilla y concentrando su mente en los pasos que marcaban los altos tacones de sus zapatos, echó a andar segura y con la soltura de quien está acostumbrada a moverse en el mundo de los aeropuertos,hacia el mostrador de tráfico. Se dirigió a una señora de pelo rojo, con el rostro perfectamente maquillado, que se hallaba detrás del cristal.

—Por favor, un pasaje con destino a La Habana. Habana-Bayamo, para el vuelo que sale ahora.

—Lo siento, señorita. Ese vuelo ya está vendido. ¿Lo quiere para el próximo?

—Sí, por favor.

Compró el billete y fue a sentarse a una mesa de lacafetería que había al fondo: pidió un bocadito de jamón y un refresco.

Llovía torrencialmente. La mañana había cobrado la oscuridad propia del anochecer. El camarero le trajo el pedido y se retiró. El bocadito estaba caliente y mientras se lo comía observaba, a través de los cristales, cómo el avión que estaba a punto de salir, relucía bajo los relámpagos. Recordó, con desvanecida emoción, el día en que llegó a la Isla con Florisnelda, Alberto y sus dos pequeñas sobrinas, Laureen y Katia. Habían hecho la travesía del puerto de Batabanó a Isla de Pinos, en el barco Palma Soriano. Era la primera vez que veía el mar y permaneció todo el tiempo en la cubierta. El cielo estaba despejado y ella, con el corazón henchido de ilusiones, perseguía con la vista los destellos de luz que el sol sembraba en el agua.

Desde otra mesa de la cafetería, un hombre de unos treinta y ocho años, vestido con impecable elegancia yun maletín de ejecutivo sobre el que apoyaba su brazo izquierdo, la examinaba de arriba abajo, mientras se tomaba un café.

Jacinta, tal y como si respondiese a la llamada de alguien, giró la cabeza para mirar hacia atrás y lo vio allí, sentado contemplándola; la expresión del hombre era serena, pero su mirada sobre ella era tan profunda como intensa. Apartó la vista del desconocido. No se le quitaba el dolor de cabeza y desde su mesa pidióun café bien cargado. Jacinta se lo tomó sin dejar de mirar hacia la pista. Había escampado y un sol descolorido aparecía a intervalos.

La voz melodiosa de una mujer anunciaba por los altavoces la salida del vuelo con destino a La Habana. Jacinta giró la cabeza de nuevo. Vio que un camarero recogía y limpiaba la mesa a la que había estado sentado el interesante desconocido. El ruido del avión al despegar atrajo su atención. Estuvo pendiente de él hasta que lo perdió de vista. Encontrarse ante una realidad que hubiese preferido no tener que vivirla, al menos no de aquella manera, la entristeció profundamente. Recordó la cara del hombre que la había estado observando. Parecía tener su vida resuelta. Estuvo como clavada a la silla hasta que la salida de su vuelo fue anunciada. Entonces abandonó la mesa con un hondo sentimiento de pesar, pagó la cuenta al empleado de la caja y se dirigió al salón de salidas.

Fue la última en subir. Antes de entrar se detuvo para envolver de una sola mirada el paisaje que dejaba definitivamente atrás: el sol, entre negros nubarrones, pugnaba por resplandecer.

2

La información de que en pocos minutos el avión aterrizaría en el aeropuerto de Bayamo colmó el alma de Jacinta de una agria alegría. Consumida por emociones encontradas se echó hacia adelante en su asiento, acercó el rostro a la ventanilla y durante unos segundos estuvo oteando la ciudad en la que solo había estado de paso, después dirigió la mirada hacia las lejanas cordilleras que formaban La Sierra Maestra. Sus altísimos picos estaban sembrados de nubes de un color azul-grisáceo. Le gustaba saber que en épocas muy remotas, en un punto de aquellas montañas, su abuela materna había tenido cafetales y hasta una bodega de víveres. No tuvo la oportunidad de llegar a conocerla en persona pero de niña solía quedarse contemplando, embebecida, el retrato que su madre tenía de ella colgado en una pared de su cuarto y se sentía orgullosa cuando Luisa, la única prima de su madre, decía que ella sería físicamente igual a su abuela materna.

Antes de que el avión tomara tierra inclinó la vista y casi con miedo observó otras montañas, no tan altas ni tan lejanas. Eran las montañas que arropaban el Valle de Cienfuegos; el lugar donde había nacido y crecido. El valle en el que había acunado su propia e inocente percepción del mundo exterior y que la vida se encargó de arrancarle de cuajo. Sintió vergüenza de regresar a sus orígenes sin triunfos, e incluso de hallarse más indefensa y perdida consigo misma que cuando se había marchado.

Esperó hasta ser la última en abandonar el avión y avanzó, con la sensación de estar caminando sobre peligrosos trozos de vidrios, hacia el salón de recogida de equipajes. Se detuvo. Mientras esperaba, contempló con discreción la alegría de los que, tras el viaje, se reencontraban con sus seres queridos: las risas, los besos, los abrazos. Las cariñosas palabras de bienvenida.

El seco estruendo con el que la cinta echó a andar, la estremeció. Recogió su equipaje y salió del pequeño edificio del aeropuerto con el corazón desecho. Tomó un taxi con dirección a Santa Rita: un pequeño pueblo situado a unos treinta y cinco kilómetros aproximadamente de la gran ciudad de Bayamo. Esperaba encontrar en él a su padre o tal vez a alguna otra persona conocida con quien hacer los cinco kilómetros, a pie entre montes y montañas, que la separaban del Valle de Cienfuegos.

El conductor del taxi, un señor de mediana edad, serio y con el entrecejo fruncido, no intentó entablar ningún tipo de conversación. Algo, que en su interior, Jacinta agradeció. El silencio le urgía. Necesitaba encontrar, antes de llegar a su destino, las palabras exactas con las que explicar, de manera clara y rotunda, su decisión de regresar al valle de manera definitiva. Le reconfortaba saber que, de momento, en la casa solo estarían su madre y su padre. A su hermano Marcos, que vivía con su mujer Aurora y sus cuatro hijos a unos cuatrocientos metros de ellos, no lo vería de inmediato. Marcos trabajaba inseminando vacas en el mismolaboratorio de veterinaria en que Armando, su otro hermano, ejercía como médico y, debido a los kilómetros de distancia que había entre este y el valle, regresaba siempre muy tarde. A Armando y a Sofía, que vivían con sus respectivas familias en diferentes pueblosy también a Deysi, que solo disponía de un permiso mensual en la universidad, los vería durante la reunión familiar que se celebraba el último fin de semana de cada mes. Y pensó, teniendo en cuenta esa tregua, que para ese entonces ya intentaría ella prepararse.

En los campos agrícolas que rodeaban la carretera nacional, bajo un sol todavía radiante, había varios obreros doblados sobre interminables surcos y tractores que araban la tierra perseguidos por bandadas de garzas blancas. Jacinta observó la escena hasta perderla de vista, luego cerró los ojos y aspiró profundo el olor de las hierbas que se quemaban, a ras de tierra, a todo lo largo de las cunetas. Al pasar por delante del pequeño pueblecito del Merendero Cautillo, lugar por el que también podía accederse al valle, aunque había que caminar casi el doble de kilómetros de los que se hacían atravesando por Santa Rita, miró con nostalgia la amplia cafetería-restaurante y el parque, con sus bancos de madera, que había bajo los álamos que precedían su entrada. Los recuerdos de cuando se sentaba en ellos a esperar, junto a otros niños, la guagua que la trasladaría hasta la Formadora de Maestros Primarios de Manzanillo se agolparon en su mente. Se preguntó para sus adentros el por qué no había hecho nada por evitar que su porvenir se deshiciera. De no haberse ido a Isla de Pinos posiblemente ahora mismo estaría sentada en el aula recibiendo la última clase del día o tal vez en el albergue leyéndoles a sus compañeras, como era su costumbre, el último capítulo de aquellas divertidas novelitas que escribía durante los turnos en los que, por algún motivo, los profesores no se presentaban. Relatos plagados de imaginación que las chicas escuchaban sentadas en el suelo delante de su litera mientras se iban pasando, unas a otras, el cigarro que habían logrado quitarle a algún trabajador de la inmensa y moderna escuela. Rememoró esas imágenes como si las estuviera viviendo.

Ya dentro del pueblo de Santa Rita, el conductor detuvo el taxi para darle paso a un grupo de personas que se disponían a cruzar la calle. La avenida principal en la que se encontraban ubicados los más importantes comercios estaba repleta de gente que iba de un lado a otro.

Jacinta, aprovechando la parada, sacó la cartera del bolso y le pagó al conductor.

—Me quedo aquí —dijo con voz seca.

Abrió la puerta, cogió el maletín colocado junto a ella y salió del vehículo pronunciando un apagado adiós. El hombre puso en marcha el taxi, y despareció por una entrecalle. Jacinta recorrió toda la calle principal y las aledañas de arriba a bajo. Entró en cada uno de los establecimientos, incluyendo la farmacia, el policlínico y el correo. No se encontró con ningún conocido del valle. Consciente de que minuto que perdiera era restárselo a la claridad que le quedaba del día, con un sobrecogimiento casi inhumano, abandonó el pueblo. A la entrada del monte se detuvo, abrió el equipaje y se cambió los zapatos que traía por unas zapatillas deportivas.

En el callejón de tierra que acababa de dejar atrás, aparecieron unos adolescentes que intentaban enseñar, entre regaños y risas, a unas niñas a montar bicicleta. Los contempló por unos segundos, luego cerró el maletín y se lo puso a la espalda en forma de mochila. Un tren cargado de caña de azúcar pasaba en ese instante y antes de que el último vagón se fugase de su vista echó a correr por una estrecha vereda, monte adentro. Corría y a la vez miraba con desconfianza hacía todas partes. El leve roce de sus zapatillas con las hojas secas que cubrían el estrecho camino cobró relevancia. Su agitada respiración le inflaba las aletas de la nariz y de vez en vez abría la boca para apaciguar el ardor producido en su reseca garganta. Subió y bajo, sin que sus piernas perdieran velocidad, las dos rocosas montañas de considerable altura que sucedían al extenso monte. El sudor le chorreaba por todo el cuerpo empapándole el vestido. Jadeante y casi sin vida llegó al viejo portón de madera que permitía el acceso al valle y a la vez impedía que el ganado, que el gobierno criaba en esa parte de las colinas, se escapara. Lo empujó con exagerada prisa, se quitó el maletín de la espalda y lo tiró sobre la hierba, luego recostó su cuerpo contra las ennegrecidas tablas del portón. Sus músculos pasaron de la rigidez extrema a un ligero temblor. La frialdad que le producía el sudor al secarse con la fresca brisa de la tarde erizaba sus vellos y le erguía los pezones. Mientras intentaba componerse el pelo con las manos observó, como si todavía no se lo terminara de creer, el trayecto que acababa de recorrer. Miró alrededor.

El sol lo bañaba todo con el rubio indefenso de sus últimas horas. Lo que presenciaba le llenaba el alma de paz, armonizaba sus sentidos. La brisa arrastraba elolor de los montes, el mugir de las reses desperdigadas en las cañadas, la humedad de los estanques cercanos y los bramidos lastimeros de los becerros encerrados en los corrales. Sentía que aquel mundo, ese mundo,que ahora miraba y colmaba su mente con recuerdos de su infancia, la estaba esperando desde siempre. Recuperada de la maratónica carrera recogió el maletín del suelo y tomó el camino que conducía a casa de sus padres.

A lo lejos, los altos techos fabricados con pencas de palmeras a dos aguas, de las casas campesinas y lasgrandes naves donde se curaba el tabaco, parecían navegar dentro de los frondosos y espigados maizales, sembrados a lo largo de toda la inmensidad del valle. Jacintahizo un gesto de desaprobación cuando la hermosa vista del entorno, y el camino en sí, desaparecieron. Adelantó el paso sin dejar de pensar en los pocos minutos que la separaban de su llegada a la casa. Imaginó a su padrecomiéndosela a preguntas en cuanto la viera aparecery, pese al temor que esa idea sembraba en ella, se creyó capaz de responderle con laverdad por delante. Cuando estuvo a escasos metros dela casa, los perros, con los que había pasado parte de suniñez, salieron a recibirla.

Rosario se asomó a la puerta al escuchar a los perros ladrar y saltar de júbilo. Por unos segundos no reconoció a la joven que jugueteaba con ellos sin dejar de caminar.

—¡Jacinta! —exclamó Rosario, con los ojos pasmados de sorpresa y echó a correr hacia ella.

Al verla, Jacinta se detuvo y abrió los brazos para recibirla. Se fundieron en un abrazo fuerte e interminable. Sus sollozos entremezclados, rasgaron la quietud que las rodeaba. Muy cerca de ellas, los perros observaban la escena como si la comprendieran. Al cabo de unos minutos, y sobreponiéndose a su emoción, Rosario balbuceó entre lágrimas:

—¡Solo Dios sabe cuánto he ansiado este momento, hija!

Jacinta la miró a los ojos con infinito amor y la besó ligeramente en los labios.

Rosario se separó de ella, la tomó de las manos y la examinó de la cabeza a los pies. En la vistosa y atractiva muchacha no quedaba nada de la niña que, hasta cuatro años atrás, había sido poco más que piel y hueso. Un profundo orgullo la invadió.

—¡Estás muy linda, hija!

Jacinta sonrió y miró hacia la casa esperando ver salir de un momento a otro a su padre por la puerta. La impaciencia la superó:

—¿Cómo está papá? Y mis hermanos, ¿cómo están ellos?

—Aurelio anda por Santiago de Cuba desde las primeras horas de la mañana. Fue a ver a Deysi a la universidad. Y, los demás están todos bien. Aunque…

—Sí.

Rosario exhaló un largo suspiro, clavó la vista en sus pies descalzos y luego, como si le pesara el alma, exclamó:

—Cosas de la vida.

Aquella frase de «cosas de la vida» era la forma que tenía su madre de evadirse cuando no quería hablar ni dar explicaciones sobre algún asunto. La misma tras la cual se había parapetado para nunca querer decirle, en las muchas ocasiones en que la había sorprendido llorando calladamente, por qué le dolía tanto que Aurelio fuera al pueblo de Santa Rita. La misma frase acompañando siempre el mismo desencanto que hacia los últimos años se instaló de forma perenne en su expresión y que ahora, por lo visto, había minado sus gestos, su voz y hasta sus ojos porque en toda ella, se hacía más que evidente un cansancio, un entristecimiento atroz.

Sin que mediaran más palabras entre ellas, caminaron hacia la casa cogidas de las manos y seguidas de los dos perros.

La vivienda, construida al estilo y semejanza de todas las que había en el valle, consistía en dos casas pareadas que se comunicaban entre sí por una gran puerta. Tenía las paredes de adobe, el piso de tierra y los techos, que mirados de lado formaban una especie de pico, eran altos y estaban cobijados con pencas de palmeras: la primera tenía un dormitorio con una sola ventana a cada extremo y, en medio de ambos, una pequeña sala en la que se hallaba la puerta principal y la puerta que comunicaba con la segunda casa: esta última, dividida por una pared de tablas, algo menos de la mitad, destinada únicamente a cocina y comedor. El comedor, que era la pieza más grande de toda la casa, en general, tenía dos puertas: una daba al este y la otra al norte.

Entraron por la puerta principal. Rosario desapareció rumbo a la cocina. Jacinta, con el maletín en la mano, se quedó de pie en medio de la pequeña sala. La casa que antes le parecía sumamente espaciosa ahora, desde su visión, le cabía en un puño. Paseó la vista por cada uno de susrincones con una vorágine de sentimientos que la estremecían en lo más profundo de su ser. Las paredes estaban descascaradas y agujereadas de ratones, colgados, con los colores difuminados por el polvo y el tiempo, se encontraban los cuadros de paisajes que muchos años atrás ella había pintado. En un rincón, sobre un invento de mesita en la que además se hallaba el radio de pilas, vio el ramo de flores que había confeccionado con papel de envolver para homenajear a su madre en sus cuarenta y seis cumpleaños. Eran los únicos adornos que había. A ella le conmovió ver cómo Rosario trataba de conservar, de alguna forma, su presencia en la casa. Tragó saliva y aspiró hondo el olor a tierra que brotaba de todos los sitios. Se fijó en las cortinas de saco teñido que cubrían las puertas de los cuartos y que hacían juego con las sábanas de las camas. De tanto lavarlas se habían vuelto transparentes.

Rosario apareció en el saloncito con un vaso entre las manos.

—Tómate esta limonada —le tendió el vaso—. No está fría pero te sentará muy bien después de todo lo que has sudado.

Jacinta dejó el maletín sobre la cama del cuarto de invitados, luego cogió el vaso y fue a sentarse en uno de los taburetes del comedor, junto a la puerta que daba al norte. El olor a resina de limón recién cortado que manabadel vaso, la embriagó de manera agradable.

—Está muy rica —aseguró después de saborear un largo sorbo y agregó con aire pensativo—. En todo este tiempo que he estado fuera he extrañado tus limonadas, tus sabrosas comidas —hizo una pausa para controlar el sentimiento que la asfixiaba y sin levantar la vista del vaso, añadió—, tu cariño.

Rosario se había sentado en un taburete junto a la puerta que daba al este y torcía un tabaco apoyándose en sus piernas. Miró a Jacinta con los ojos cocidos de tristeza.

—Yo también te he extrañado. No sabes cuánto… Muchas tardes, cuando salgo al patio y miro hacia el palmar, me parece verte viniendo de la escuela con los libros entre los brazos y dando brinquitos como acostumbrabas hacer.

Jacinta clavó las pupilas en el piso de tierra ensombrecido por manchas de agua y se mordió los labios. Las dos mujeres permanecieron varios minutos como ausentes. Un rato después Rosario, evitando mirarla, le preguntó:

—¿En qué viniste de la Isla?

—En avión.

—Entonces fue un viaje rápido y cómodo.

—La verdad es que sí. En Santa Rita fue donde más me demoré. Estuve esperando a ver si me encontraba con alguien que viniese para esta vuelta, porque no me atrevía a atravesar sola el monte y mucho menos esas lomas llenas de ganado y marabú.

—¿Todavía tienes miedo? —le preguntó Rosario y sin esperar su respuesta, explicó— El miedo es tontería, hija. Uno mismo es quien lo hace, se pone a imaginar cosas que a la vez va dando por hechas.

Jacinta se dio unos golpecitos en la rodilla con el fondo del vaso y desvió su atención hacia los perros echados debajo de la larga mesa de caoba del comedor.

—Puede que tengas razón —dijo al fin Jacinta—. Pero no puedo evitar sentirlo.

Rosario terminó de torcer el tabaco, se lo llevó a la boca, lo encendió y miró a Jacinta a través del humo que se esparcía con lentitud en todas direcciones. Acto seguido recogió, con aire distraído, los restos de hojas de tabaco que quedaban sobre su falda y las tiró, sin levantarse de su asiento, por la puerta hacia fuera.

Las envolvió una incómoda mudez, en la que ninguna de las dos mujeres era capaz de expresar ni siquiera el menor de los sentimientos que en aquel instante las embargaba; abismal silencio, en el que el zumbido de las moscas ganó importancia nuevamente. Se observaban como si una notara en la otra algo de lo que compadecerse y no encontraran valor ni palabras para abordar el tema. Rosario había pasado de la alegría a una rotunda seriedad. Jacinta intuía que su madre estaba en posesión de una información sobre ella, ya que en su mirada ahora había tanto de ternura como de reproche. Estuvo tentada de preguntarle qué chismes acerca de ella les había contado Florisnelda, pero no se atrevió a desafiar el hermetismo del que se rodeaba. Miraba a Rosario y pensaba que si de algo no podría presumir jamás era de conocerla a fondo. Su vida, como la del resto de la familia, continuaba siendo para ella el mismo pozo de misterio al que nunca le habían permitido ni siquiera asomarse.

—¿Por cuántos días vienes? —le preguntó Rosario, al cabo de un cuarto de hora.

Hizo la pregunta apresurándose en colocar su brazo izquierdo entre su abultado vientre y los senos caídos. Sus ojos iban ahora del suelo a la gruesa ceniza del tabaco que sostenía en la mano derecha.

A Jacinta, que se había descalzado para percibir el frescor de la tierra, la pregunta no le sorprendió. Estaba segura que aún no sabían lo de su ruptura con Álvaro, aunque tampoco dudaba de que Florisnelda ya les hubiese enviado una carta dándoles la noticia. Selevantó de su asiento, puso el vaso encima de la mesa y caminó descalza hacía la puerta junto a la que estaba sentada Rosario. Se detuvo en ella, apoyó un brazo contra el marco y desde allí observó, con expresión seria y melancólica, el extenso patio del fondo donde se hallaba la pequeña casa que la familia utilizaba para bañarse, el excusado, la nave donde se curaba el tabaco y dos enormes guásimas en las que de niña armaba sus columpios. Pasados unos segundos, la muchacha alzó un hombro a modo de indicarle que no lo sabía. Rosario la contemplaba por detrás con los ojos humedecidos. Viéndola así, tan radiante, tan particularmente suya, no podía más que sentirse premiada como madre. Y, como si precisara reafirmarse en su mérito de haberla traído al mundo, recordó el día en que la parió sin dejar de contemplarla.

Era Jacinta la menor de los seis hijos que tuvieron Aurelio y Rosario. Llegó, sin que nadie la esperara, siete años después de haber nacido Deysi. Aurelio, que con sus cinco hijos ya había dado por terminada la familia, se quedó paralizado ante la noticia. Era una época muy difícil, el país atravesaba su peor crisis económica después del triunfo de la revolución socialista y las cosas no iban bien para nadie. Jacinta nació en pleno mes de agosto. A Rosario le fue imposible hacerse con lo mínimo de una canastilla y para sacarla del hospital tuvo que echar mano de los trapos viejos que encontró por la casa. La nombró Jacinta en honor a la doctora que la asistió en el parto y que, con la única y sencilla razón de infundirle apoyo moral, se atrevió a vaticinarle que su hija sería una mujer con mucha suerte en la vida. Ante semejante augurio, Rosario no pudo evitar sonreír con amargura y pensó que para haber nacido con suerte muy mal había comenzado el camino la infeliz.

Nadie de la familia mostró alegría cuando Rosario llegó a la casa con Jacinta entre sus brazos. Aquel desaire le partió el corazón, pero prefirió sufrirlo en silencio a reclamarles un poco de atención para la recién nacida. Tampoco vinieron a verla sus cuñadas, quienes desde que se habían enterado de que volverían hacer tías pusieron pies en polvorosa y para ver o hablar con Aurelio, lo mandaban a ir a sus casas, de donde siempre regresaba hecho una furia, y mirando a Rosario constantemente de reojo como si fuera un enemigo del que debía cuidarse. Cuando su mujer le pedía explicaciones sobre el por qué de su actitud, se limitaba a guardar un hiriente silencio del que solo Deysi, con las ocurrencias propias de su edad, podía sacarlo. Nunca, por más que Rosario se empeñó, Aurelio quiso darle las razones de su perenne enfado, pero debieron ser muy gordas porque habló con sus hijos mayores, que ya estaban casados y a punto de hacerlos abuelos, y se cerraron en una piña entorno a él. El único consuelo que tuvo Rosario fue poder contar con el apoyo incondicional de su prima Luisa, porque aunque tenía dos hermanas, Carmen y Gloría, no podía buscar ayuda en ellas: vivían en un pueblo de La Habana y tenían tantos hijos como problemas económicos, y no podían siquiera pensar en la idea de viajar.

Jacinta, que el único cariño que conocía era el de sumadre, iba creciendo por encima de lo normal para suedad y era tan delgada que a cualquier movimiento que hiciera se le marcaban todos los huesos del cuerpo. Rosario le tenía lástima y no podía evitar vivir con el miedo de que fuese a caer enferma y no pudiera rebasar la enfermedad. Pese a eso, casi nunca podía salvarla de los maltratos físicos a que, por cualquier insignificancia, la sometían Aurelio y también Armando.