Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

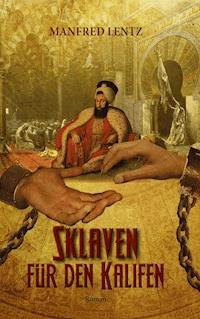

Eine Reise durch drei Kulturen vor 1000 Jahren Ihre Völker sind verfeindet, doch ihr gemeinsames Schicksal schweißt sie zusammen: Malina, die slawische Fährmannstochter, und Heinrich, den Deutschen. Als Sklavenhändler durch Spandau ziehen - eine kleine Siedlung auf dem Boden des heutigen Berlin -, geraten sie in Gefangenschaft. Mit einem Schlag endet ihr bisheriges Leben, und eine Reise voller Ungewissheiten beginnt. Ihr Weg führt sie über Verdun, die Stadt der "Eunuchenmacher", nach Cordoba in das glanzvolle Reich des Kalifen von Al-Andalus und für Heinrich noch weiter über die tief in der Sahara gelegenen Salzminen von Teghaza bis in das westafrikanische Goldland Ghana. Im Verlauf dramatischer Ereignisse erlangen Heinrich und Malina ihre Freiheit zurück. Endlich könnte sich ihr Leben zum Guten wenden, da kommt es auf dem Rückweg in die Heimat zu einer verhängnisvollen Begegnung. Plötzlich steht ihre Liebe, die bis dahin allen Prüfungen standgehalten hatte, vor dem Aus.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 574

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DER AUTOR

1949 wurde ich in Berlin geboren. Studium der Politologie, anschließend in der deutschlandpolitischen Bildungsarbeit und für Presse und Rundfunk tätig. Veröffentlichung historischer Romane in den Verlagen Droemer/Knaur und Lübbe. Seit einigen Jahren betreibe ich die Website www.reiselust.me, auf der ich mit Fotos und Text über meine Reisen in zahlreiche Länder berichte.

Für SP

Inhaltsverzeichnis

ERSTER TEIL

ZWEITER TEIL

DRITTER TEIL

VIERTER TEIL

FÜNFTER TEIL

SECHSTER TEIL

EPILOG

HINTERGRUND

GLOSSAR

ERSTER TEIL

Byla sah die Fremden als Erste. Bis zu den Waden im Wasser stehend, ein tropfnasses Wäschestück in der Hand und zwei ausgewrungene Leinentücher über den Schultern, deutete sie zum anderen Havelufer hinüber. »He, sieh mal dort drüben!«, rief sie Malina zu. Die hielt inne und drehte den Kopf. Ihr Blick folgte dem ausgestreckten Arm der Freundin über den Fluss hinweg zu dem von Röhricht begrenzten Strand und dem Erlenwäldchen dahinter, aus dem sich eine rasch anwachsende Zahl Menschen herausschälte. Vorneweg ritten drei Reiter in stolzer Haltung und mit fremdartigen Gewändern bekleidet. Malina setzte ihren Wäschekorb am Ufer ab und ging zu Byla. Es war wieder so weit. Der Mai hatte begonnen, und wenn die Fremden in der Vergangenheit gekommen waren, dann meist in diesem Monat.

Auch auf der Insel hatte man die Ankömmlinge bemerkt. Hinter der Palisade ertönten Rufe, und aus der Vorburg eilten Neugierige herbei, die sich das Schauspiel nicht entgehen lassen wollten. Vor ihnen hatten bereits die Deutschen, deren Burg sich ebenfalls hinter der Palisade befand, die Fremden beobachtet. War ihr Wehrgang tagsüber für gewöhnlich nur mit zwei Posten besetzt, so hielten sich dort nun mehr als ein Dutzend Männer auf. Gemeinsam spähten sie zum anderen Ufer hinüber. Wie üblich entging ihnen nichts. Als Besatzer an Vorsicht gewöhnt, hatten sie stets ein wachsames Auge auf ihre Umgebung: auf die Slawen in der Vorburg und in den Häusern am Ufer; auf die beiden Flüsse, die sich hier bei Spandau vereinten; auf den Handelsweg, über den Reisende aus den Ländern des Westens in die Länder des Ostens zogen. Oder in die entgegengesetzte Richtung, so wie die Fremden.

Immer mehr Menschen tauchten aus dem Erlenwäldchen auf und verteilten sich am Ufer, einige zu Pferde, die meisten zu Fuß. Die Ketten, die die Unberittenen trugen, waren deutlich zu erkennen. Malina empfand sie als furchteinflößend, selbst aus der Entfernung. Hätte der Wind aus östlicher Richtung geweht, sie hätte ihr Klirren gehört. So aber waren sie stumm. Stumm wie die Sklaven, die sie trugen.

Einer der stolz dreinschauenden Männer mit den fremdartigen Kleidern lenkte sein Pferd dicht an die Havel heran, formte mit den Händen einen Trichter vor dem Mund und schickte einen herrischen Ruf über den Fluss. Worte in einer Sprache, die auf der anderen Seite niemand verstand. Allerdings wäre der Ruf gar nicht nötig gewesen, denn noch während er verhallte, verließ die Fähre bereits den kleinen Hafen der Siedlung und hielt auf das jenseitige Ufer zu. Kraftvoll legten sich die beiden Männer an den Rudern ins Zeug. Zwischen ihnen stand ein Junge und starrte reglos geradeaus.

»Jablo hat wieder Angst«, zeigte sich Malina besorgt. Bereits mehrmals war ihr jüngerer Bruder Menschenhändlern begegnet, und jedes Mal hatte er sich vor ihnen gefürchtet.

Byla hatte ihre Worte nicht gehört. Angestrengt verfolgte sie den Kurs der Fähre und behielt gleichzeitig den Einbaum im Blick, in dem ihr Mann mit dem Einholen eines Netzes beschäftigt war. »Mit ihren Ruderschlägen vertreiben sie ihm noch alle Fische!«, schimpfte sie. »Sollen sie doch Abstand halten! Slawomir hat mir einen großen Fisch versprochen. Aber wenn sie mit ihrer Fähre nicht Rücksicht nehmen, geht ihm bestimmt keiner ins Netz.«

Sie machte ein so bekümmertes Gesicht, dass Malina schmunzeln musste, obwohl ihre Gedanken bei den Sklaven waren. Wenn es eine Liebe gab, dann schien Byla sie gefunden zu haben. Kaum eine Rede, in der Slawomir nicht vorkam. »Was er mit mir des nachts anstellt«, hatte sie erst kürzlich geschwärmt, »das ist noch viel, viel schöner als unser Erntefest oder wenn wir im Winter auf Schlittknochen über das Eis jagen!« Und dabei hatte sie so sehr gestrahlt, dass neben ihr beinahe die Sonne verblasst wäre. Malina hatte sehnsüchtig geseufzt, denn auch sie hätte gern einen Liebsten gehabt. Nur stand Myslaw davor, ihr älterer Bruder. Und wenn die Götter ihr nicht zu Hilfe kämen, würden ihr Haar grau werden und ihre Haut welken, bevor er den Richtigen für sie fand.

In einigem Abstand und ohne Slawomirs Fang im Geringsten zu stören, glitt die Fähre an dem Einbaum vorüber, wich geschickt einigen Strudeln an der Einmündung der Spree in die Havel aus, und schob sich am anderen Ufer in den Sand. Malina wies auf den Mann, der die ganze Zeit über am Wasser gewartet hatte. »Ihr Anführer«, gab sie sich überzeugt. Breitbeinig stand er da, die Arme selbstbewusst vor der Brust verschränkt. An der Seite seines braun-weiß gestreiften Kapuzenmantels hing unübersehbar ein Schwert. »Jetzt werden sie um die Bezahlung feilschen«, bemerkte sie, als Myslaw die Fähre verließ und dem Anführer gegenübertrat. »Diese Sklavenhändler sind harte Burschen. ›Mit denen darf man sich nicht anlegen‹, sagt Myslaw immer. ›Sklavenhändler haben einen Stein, wo andere ein Herz haben. Sie schrecken vor keiner Gemeinheit zurück.‹ Als unser Vater noch die Fähre fuhr, war er derselben Ansicht.«

Wie um das Gesagte zu unterstreichen, entspann sich am anderen Ufer ein kurzer Wortwechsel, der dadurch beendet wurde, dass der Händler Myslaw eine Münze zeigte, sich gleich darauf abwandte und auf diese Weise zum Ausdruck brachte, dass er das Geschäft für abgeschlossen hielt. Mit einer gebieterischen Geste bedeutete er seinen Männern, mit dem Verladen der Sklaven zu beginnen.

»Für Slawomir sind diese Kerle die abscheulichsten Menschen unter der Sonne«, sagte Byla. »Er nennt sie Ungeheuer. Gegen die kann niemand so leicht etwas ausrichten.«

Ein Peitschenknall zerriss die Luft, Befehle wurden gebrüllt, und angetrieben von dem Anführer bestiegen die ersten Sklaven mit ihren Wächtern die Fähre. Nachdem noch ein Reitpferd sowie mehrere Packtiere hinzugekommen waren, bedeutete Myslaw dem Händler, dass sein Schiff voll sei, und legte ab. Nur langsam gewann die Fähre an Fahrt. Da mehr als zweihundert Menschen sowie zahlreiche Tiere überzusetzen waren, würde sie den Weg wiederholt zurücklegen müssen. Ein Grund für die Händler, zur Eile zu drängen.

Auch Jablo half nun an einem der Ruder, soweit die Kraft seiner zehn Jahre es ihm erlaubte. Schlag für Schlag trieb die Fähre dem Spandauer Ufer entgegen. Byla fasste Malina am Arm. »Komm, lass uns beiseite gehen! Sie wollen hier anlegen und nicht im Hafen.«

»Wie üblich. Als fürchteten sie sich, ihre Gefangenen durch die Siedlung zu führen.«

Die beiden Frauen verließen das Wasser und stellten sich neben eine umgestürzte, halb im Fluss liegende Weide. Vor der Palisade, die die Uferhäuser umgab, hatte sich bereits zahlreiche Männer und Frauen versammelt, dazu etliche Kinder. Einige redeten leise miteinander, die meisten schwiegen und starrten den unheimlichen Ankömmlingen entgegen.

Knirschend glitt die Fähre über den Ufersand, ein vertrautes Geräusch, das Malina diesmal jedoch als laut und hässlich empfand. Laut wie die Befehle, die gleich darauf durch die Luft flogen, und hässlich wie das Rasseln der Ketten, mit dem die Unglücklichen von dem schwankenden Gefährt auf festen Boden traten. Aus ihren Gesichtern schien jedes Leben verschwunden zu sein, keiner stöhnte oder klagte, nur leidenschaftslose Bewegungen, die ihnen seit dem Verlust ihrer Freiheit in Fleisch und Blut übergegangen zu sein schienen. Männer, Frauen und Kinder waren in scheinbar willkürlicher Reihe durchmischt, alle trugen Eisenringe um den Hals, die durch Ketten miteinander verbunden waren. Die Hände der Männer waren gefesselt. Die Frauen schleppten voll beladene Körbe auf ihren Schultern, offenbar Waren, die am Ziel ihrer Reise ebenso einen Käufer finden sollten wie sie selbst.

Hatten die Sklaven bereits aus der Entfernung Malinas Mitgefühl geweckt, so empfand sie nun, da sie sie aus der Nähe sah, ihr Schicksal als noch weit trauriger. Ein Knabe in Jablos Alter erregte ihre Aufmerksamkeit. Die Haut an seinem Hals war von dem Eisenring wund gescheuert, sein Körper steckte in einem zerlumpten Kittel. Hinter ihm folgten eine Frau und zwei Mädchen, die sich bei den Händen hielten. Malina warf ihnen ein scheues Lächeln zu, das jedoch unbeantwortet blieb. Auch ihr eigenes Volk handelte mit Menschen, mit Gefangenen zumeist, die der Sieger in einem Krieg zwischen zwei Stämmen gemacht hatte. Dennoch schnürte es ihr jedes Mal die Kehle zu, wenn sie solche Elenden sah. Sie wollte sich zu Byla umwenden und etwas sagen, aber in diesem Augenblick ging der Anführer der Sklavenhändler an ihr vorbei, und sie blieb stumm. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Viel größer als die Männer in Spandau erschien er ihr, und auch sein Schwert schien von außergewöhnlicher Größe zu sein. Die Schläfenlocken und der volle Bart wiesen ihn als einen Juden aus. Auch die anderen Zuschauer fühlten sich sichtlich unwohl – nun, da etwas Schreckliches so nah an sie herangerückt war.

Kaum hatten Menschen und Tiere die Fähre verlassen, als diese wieder ablegte und abermals den Fluss überquerte. Erneut wurde sie beladen. Malina schaute noch eine Weile zu und löste sich dann von dem Geschehen. »Jetzt muss ich mich aber beeilen«, sagte sie in einem Ton, der ein schlechtes Gewissen offenbarte. »Der Vater wird hungrig sein. Die Ziege muss ich auch noch melken. Und vorher die Wäsche zum Trocknen auslegen.«

Byla schaute auf den Haufen, den sie selbst noch zu waschen hatte, und bedachte Malina mit einem neidischen Blick. »Du bist auch bald fertig«, suchte die sie zu trösten.

Malina warf den Sklaven und ihren Bewachern einen letzten Blick zu, dann nahm sie ihren Korb auf und eilte davon. Über die Brücke gelangte sie auf die Insel. Sie durchquerte die Burg der Deutschen, trat durch das Tor in die Vorburg und wandte sich dem Haus zu, in dem sie mit ihrem Vater lebte. Aus Baumstämmen errichtet, mit einem Dach aus Schilf und winzigen Fenstern, glich es den Häusern ringsum wie ein Ei dem anderen. Malina zog die Tür auf und trat ein. Die Einrichtung war karg: ein Tisch mit Hockern, ein Bord für Geschirr und einige Vorräte, in der Mitte die Feuerstelle mit einem Dreifuß, an dem ein Topf hing. Auf einer Schlafstatt lag ihr Vater, das Gesicht der rußgeschwärzten Decke zugewandt. Malina stellte den Korb mit der Wäsche neben die Tür – das Trocknen musste warten – und begann, das Essen zuzubereiten. Sie schürte die Glut, legte Holz nach und füllte Wasser in den Topf.

Es dauerte nicht lange, und helle Flammen züngelten empor. Malina sah Sklavengesichter darin auftauchen, erkannte Ketten und Halseisen, den ganzen Abgrund menschlichen Leids. Sie presste die Augen zusammen, bis das Schreckliche verschwunden war. »Ich weiß, Vater, du hast Hunger«, sagte sie, in seine Richtung gewandt. »Verzeih mir, ich hab mich verspätet, aber gleich bekommst du etwas zu essen.«

Eine Erklärung für ihre Verspätung gab sie nicht, aber das war auch nicht nötig, da der Vater ihre Worte ohnehin nicht verstand. Nur den Klang ihrer Stimme schien er wahrzunehmen. Sie schien ihm die Wärme zu geben, die er sonst nicht mehr fühlte. Deshalb sprach sie mit ihm. Allein war ihr Vater hilflos wie ein junger Vogel, der aus dem Nest gefallen war. Sie war seine Stütze und das Wichtigste, was er in seinem Elend noch besaß. Dabei war er einst ein kräftiger Mann gewesen, zupackend und selbstbewusst und allen Jüngeren ein Vorbild. Doch diese Zeit war vorbei, nur noch die Erinnerung daran war geblieben.

Als das Wasser im Topf kochte, schüttete sie Hafer hinein und rührte mit einem Löffel um.

Zwei Jahre sorgte sie nun schon für ihren Vater, seit ein schreckliches Ereignis sein Leben aus der Bahn geworfen hatte. Damals – die Deutschen schrieben das Jahr 973 – hatte der Vater die Havelfähre betrieben, Myslaw hatte ihm dabei geholfen. Alles war gut gewesen, bis eines Tages das Unglück geschah. Die Abenddämmerung war bereits angebrochen, und von Osten her zog mit Wetterleuchten und Donner ein Unwetter herauf. Seit dem Nachmittag hatten beide hart gearbeitet, um einen Kaufmannszug aus Gnesen über den Fluss zu bringen. Noch zwei Überfahrten standen an, da tauchte auf einmal ein Trupp deutscher Reiter auf. Sie seien in Eile, erklärten sie in dem Ton, der ihnen als den Eroberern des Landes längst in Fleisch und Blut übergegangen war. Sie könnten nicht warten, sondern müssten unverzüglich übergesetzt werden.

Die Gnesener Kaufleute zeigten sich empört über dieses Ansinnen, und der Vater lehnte es ab. Wer als Erster die Fähre erreicht, sagte er, der wird auch als Erster bedient.

Die Deutschen wollten das nicht hinnehmen, sondern forderten eine bevorzugte Behandlung, da sie im Dienste des Kaisers stünden. Aus dem Wortwechsel erwuchs ein Streit, schließlich zogen die Deutschen ihre Schwerter und gleich darauf auch die Männer aus Gnesen. Bei dem darauffolgenden Scharmützel geriet der Vater zwischen die Streitenden, stürzte mit dem Kopf gegen eine Karrendeichsel und verlor das Bewusstsein. Als er Tage später wieder aufwachte, konnte er sich an nichts mehr erinnern und sprach wirr.

Da die Mutter bereits tot war, übernahm Malina als einzige Tochter die Pflege, während Myslaw fortan für die Fähre zuständig war. Der Vater dämmerte seither auf seiner Schlafstatt vor sich hin – ein Opfer der Deutschen, wie Mylsaw unermüdlich betonte, der den Hass auf die Eroberer wie kein Zweiter empfand.

Malina gab eine Prise Salz in den Brei und wandte sich dann an ihren Vater. »Morgen früh machen wir uns auf den Weg zu dem Fest, von dem ich dir erzählt habe – Myslaw, Jablo und ich. Wir werden nicht lange fort sein, zwei Tage nur. Gewiss gibt es dort Leckeres zu essen. Ich werde dir etwas mitbringen, Vater. Dein Vetter wird nicht geizig sein, wo er nach so vielen Töchtern nun endlich einen Sohn hat.« Sie versuchte sich die Köstlichkeiten vorzustellen. »Bestimmt gibt es Hammelfleisch mit Zwiebeln und Hühner am Spieß. Und einen Kessel mit sauer gesottenen Fischen und Krebsen werden sie wohl auch haben. Vielleicht auch in Teig gebackene Hasen, die isst du doch so gern. Und Eierkuchen mit Honig …«

Sie brach ab. Von draußen war das Herannahen eiliger Schritte zu hören. Gleich darauf schob Byla den Kopf durch die Tür. »Komm schnell! Eine Sklavin …«

Mehr konnte Malina nicht verstehen, denn Byla war bereits wieder verschwunden. Es musste etwas Bedeutsames sein, was sie so außer Atem gebracht hatte. Hastig füllte Malina Brei in eine Schüssel, ergriff einen Löffel und reichte beides dem Vater, nachdem sie ihm geholfen hatte, sich aufzurichten. »Lass es dir schmecken«, sagte sie und strich ihm über die eingefallenen Wangen. »Ich bin gleich zurück.»

Rasch war sie aus dem Haus. Auch andere Bewohner der Vorburg waren in Bewegung. »Was ist los?«, wollte sie von dem Kammmacher wissen, der ihr als Erster über den Weg lief. Der zuckte wortlos mit den Achseln und hastete weiter. Malina folgte ihm über die Brücke ans Ufer, wo sich bereits etliche Spandauer eingefunden hatten. Teils schweigend, teils in angeregtem Gespräch, starrten sie zu den Sklaven und deren Bewachern hinüber. Und zu dem Wald dahinter.

Rufe in einer fremden Sprache waren zu hören und das Brechen von Unterholz. Malina drängte sich neben Byla. »Was ist geschehen?«

Ihre Freundin wandte die Augen nicht von dem Wald. »Eine Sklavin ist geflohen. Sie hat hier am Ufer gesessen. Bei der letzten Überfahrt ist ein Pferd ins Wasser gefallen, und alle waren abgelenkt. Da ist sie einfach davongelaufen.«

»Und ihre Ketten?«

»Die hatten sie ihr abgenommen, hat die Gerberin erzählt. Sie hat gesagt, die Wächter wollten die Sklavin mit anderen neu zusammenschließen. Als dann die Sache mit dem Pferd geschah, ist sie auf und davon. Und dieses Wächtergesindel gleich hinterher.« Sie verzog angewidert das Gesicht.

»Die Ärmste wird bestimmt nicht weit kommen«, seufzte Malina – gerade in dem Moment, als aus dem Wald das laute Schreien einer Frau zu vernehmen war. Die Versammelten hielten die Luft an.

»Sie haben sie schon eingefangen«, stöhnte Byla.

Kurz darauf tauchten zwei Wächter aus dem Wald auf, in ihrer Mitte die Sklavin. Sie schrie und wehrte sich, doch die beiden waren stärker. Unerbittlich zerrten sie die Frau vor den Anführer, der die ganze Zeit über reglos dagestanden und das Geschehen mit grimmigem Gesicht beobachtet hatte. Ein weiterer Wächter trat vor, in der Hand eine Peitsche, und baute sich vor der Gefangenen auf. Malina klammerte sich an Byla. Als der Wächter zum Schlag ausholte, wandte sie sich ab. Gleich würde er zuschlagen. Gleich. Doch er schlug nicht zu. Sie drehte den Kopf. Der Anführer hatte dem Wächter die Peitsche aus der Hand genommen und ging damit auf zwei andere Wächter zu, die sich abseits gestellt hatten. In ihren Gesichtern stand Furcht, die einem Ausdruck von Schmerz wich, als die Peitsche durch die Luft schnitt und erst den einen und dann den anderen traf.

»Das sind die beiden, denen sie entwischt ist«, sagte Byla.

»Eine gute Ware verdirbt man nicht«, zischte einer aus der Menge. »Deshalb hat dieser Kerl sie nicht schlagen lassen.« Zustimmendes Gemurmel antwortete ihm. Auch Malina war überzeugt, dass es sich so verhielt. Vor allem aber war sie erleichtert, dass die Sklavin in ihrem Unglück nicht noch mehr leiden musste. Sie suchte das Gesicht der jungen Frau, die nicht älter zu sein schien als sie selbst. Ihre Züge ließen Schönheit erahnen, wenngleich Kummer und Schmutz eine hässliche Maske darüber gelegt hatten.

Der Anführer der Händler war auf sein Pferd gestiegen und noch einmal an das Ufer zurückgekehrt, wo die Fähre soeben ein letztes Mal anlegte. Wortlos warf er Myslaw den Fährlohn vor die Füße. Die anderen machten sich unterdessen zum Weitermarsch bereit. Mit besonderer Sorgfalt überprüften die Wächter die Ketten und Fesseln der Gefangenen. Dann schulterten die Frauen ihre Tragekörbe, und angeführt von den Händlern setzte sich der Zug in Bewegung. Neugierig und zugleich verschüchtert verfolgten die Zuschauer das Geschehen mit ihren Blicken.

»Das ist sie«, raunte Malina ihrer Freundin zu und deutete auf die wieder eingefangene Sklavin. Als wäre alles Leben aus ihr gewichen, so schleppte sich diese dahin. Auf welch traurigem Markt mochten die Händler sie gekauft oder bei welcher Gelegenheit sie womöglich geraubt haben! Trotz ihrer Furcht vor den Wächtern mit ihren Peitschen verspürte Malina auf einmal den drängenden Wunsch, etwas für die Unglückliche zu tun. Die Sklavin war eine Slawin wie sie selbst. Es war das Blut desselben Volkes, das in ihren Adern floss. Entschlossen holte sie aus dem kleinen Beutel an ihrem Gürtel ein Stück Käse hervor, ein Rest vom Vortag, den sie sich aufgespart hatte. Byla wollte sie noch zurückhalten, aber da hatte Malina bereits zwei rasche Schritte nach vorn gemacht. Mit einem heiseren »Für dich!« hielt sie der Sklavin den Käse hin.

Überraschung war deren erste Reaktion, gleich darauf huschte ein Anflug von Dankbarkeit über ihr Gesicht, eine mitfühlende Seele getroffen zu haben. Sie streckte die Hand nach dem Käse aus. Plötzlich tauchten zwei weitere Hände auf, grob und behaart, und während die eine Malina roh zur Seite stieß, schlug die andere ihr den Käse aus der Hand. Malina taumelte und stürzte zu Boden, kam aber sofort wieder auf die Beine. Getrieben von einer Wut, die sie selbst verblüffte, trat sie dicht vor den Wächter hin und spuckte ihm in sein blatternarbiges Gesicht. Der Mann stieß einen Fluch aus und hob die Peitsche zum Schlag, als Malina jäh gepackt und nach hinten gezogen wurde. Bevor sie es sich recht versah, stand sie in Deckung hinter mehreren Spandauer Frauen, allen voran Byla, die dem Wächter gegenüber eine drohende Haltung eingenommen hatte, obwohl sie ebenso wie die anderen vor Angst zitterte. Im nächsten Augenblick drängten sich mehrere Männer nach vorn und reckten dem Fremden drohend ihre Fäuste entgegen. Auch für Sklavenhändler gibt es Grenzen, schienen ihre Blicke zu sagen. Alle hielten die Luft an, und einen Moment stand der Wächter wie versteinert da. Dann trat er zur Seite, stampfte den Käse in den Sand und eilte davon.

Unter den Zuschauern machte sich Erleichterung breit. »Dem haben wir es gezeigt!«, triumphierte Byla, gleichzeitig froh darüber, dass die Sache glimpflich abgegangen war. »Mögen die Götter dieses Pack mit Krankheit und Tod schlagen!«, zeterte eine Stimme. Malina versuchte, einen letzten Blick auf die Sklavin zu erhaschen, aber diese war bereits inmitten ihrer Leidensgefährten verschwunden.

Die Sonne stand noch ein gutes Stück über dem Horizont, als der Zug auf den Weg einschwenkte, der zur Brandenburg und von dort weiter gen Westen führte. Es war eine gespenstische Musik, mit der er sich verabschiedete – das Klirren der Ketten, das herrische Rufen der Wächter, das Knallen der Peitschen. Wie Havelschiffe im Wind schaukelten die Tragekörbe auf den Schultern der Sklavinnen. Myslaw und Jablo hatten sich zu ihrer Schwester gesellt und blickten den Davonziehenden hinterher. Malina fand die Nähe ihrer Brüder wohltuend angesichts der Kälte, die das Grauen hinterlassen hatte. Wie anders dieses Schicksal doch war als ihr eigenes Leben! Das bevorstehende Fest kam ihr in den Sinn, zu dem sie am nächsten Morgen aufbrechen würden. Das Beisammensein mit anderen Gästen, die heitere Stimmung, das gute Essen. »Die gehen zu keinem Fest mehr«, murmelte sie mit belegter Stimme.

»Wo gehen die überhaupt hin?«, wollte Jablo wissen.

Myslaw zuckte die Achseln. »Wer weiß. Es ist wie mit den Vögeln im Herbst: Wo fliegen sie hin, wenn sie uns verlassen? Bleiben sie in der Nähe, vielleicht nur ein paar Tagesreisen entfernt? Oder fliegen sie weiter fort? Womöglich so weit, wie wir uns das gar nicht vorstellen können?«

»Und wie mag es dort aussehen, wo sie hinfliegen?«, ergänzte Malina seine Gedanken. Und während sie auf den Wald starrte, der in diesem Moment den letzten Rest des Zuges verschluckte, fügte sie hinzu: »Wir werden es niemals erfahren. Nicht das Ziel der Vögel im Herbst. Und auch nicht das Ziel dieser Sklaven.«

Von den Bäumen tropfte nächtlicher Regen, und Heinrich sehnte sich nach einem wärmenden Feuer. Warum nur hatte der Hauptmann von allen Bewaffneten auf der Brandenburg ausgerechnet ihm diesen Auftrag erteilt! Eine dringliche Nachricht für den Burgvogt in Spandau, weshalb er, Heinrich, noch am Nachmittag losgeritten war, obwohl er selbst mit dem schnellsten Pferd sein Ziel an diesem Tag nicht mehr hätte erreichen können. Er war gezwungen gewesen, die Nacht im Wald zu verbringen, und da ihm Kälte und Regen zugesetzt hatten, war er gleich beim ersten Tageslicht wieder aufgebrochen. Begegnet war er niemandem außer zwei Reisigsammlerinnen, zwei alten Frauen aus einer versteckten Hütte im Wald oder aus einem unsichtbaren Dorf. Die eine hatte ihn gleichgültig angesehen, die andere ihn als Unterdrücker ihres Volkes beschimpft, nicht ahnend, dass er – Sohn eines deutschen Kriegers und einer slawischen Magd – jedes ihrer Worte verstanden hatte.

Eine Rotte Wildschweine kreuzte in einiger Entfernung seinen Weg, danach war es wieder still bis auf das Zwitschern der Vögel und das Rauschen der Wipfel. Irgendwann machte der Wald einer sumpfigen Senke Platz, durch die ein Bohlenweg führte. Heinrich saß ab und nahm sein Pferd am Zügel. Zwergwüchsige Birken spiegelten sich in Tümpeln mit modrigem Wasser, schlanke Gräser wiegten sich im Wind, als würden sie ihm zuwinken. Heinrich musste an seine slawische Amme denken, die ihn großgezogen hatte, nachdem seine Mutter bei seiner Geburt gestorben war. »Gib acht vor dem Moor!«, hatte sie ihn als Kind immer wieder gewarnt. »Im Moor leben böse Geister. Sie locken dich auf vielerlei Art, und wenn du ihnen folgst, schließen sie dich in ihre Arme und lassen dich nie wieder los.« Ein Lächeln huschte über Heinrichs Gesicht, kamen ihm die Worte seiner Amme doch jedes Mal in Erinnerung, wenn er eine solche Stelle überquerte. Niemand hatte mehr Geister und Spukgestalten gekannt als sie, und obgleich er getauft war, hatte sie nichts von dem Versuch abhalten können, ihm diese Welt nahezubringen.

Das Brechen einer Bohle unter seinen Füßen riss Heinrich aus seinen Gedanken. Schwarzbrauner Schlamm kroch über die Bruchstelle, zäh und gefährlich. Er packte den Zügel seines Pferdes fester und beschleunigte seine Schritte, bis sie nach einem letzten Wegstück wieder auf festem Grund standen. Er zog sich in den Sattel. Die Worte seiner Amme waren nicht die einzige Erinnerung, die er mit dem Moor verband. Es gab noch eine weitere aus späterer Zeit, gut vier Jahre lag das Geschehen zurück. Damals war er zusammen mit anderen Kriegern der Brandenburg gegen einen Slawenstamm ausgerückt, eine Bestrafung von Aufsässigen, die den Deutschen die Abgaben verweigert hatten. Viel Blut war damals geflossen. Slawenblut – das Blut seiner Mutter und seiner Amme. Seine Männer hatten die Anführer ins Moor getrieben, darunter einen mit Frau und drei Kindern. Nach ihrem Sieg waren sie alle auf die Brandenburg zurückgekehrt und hatten zwei Tage lang gefeiert. Er selbst hatte sich daran beteiligt, hatte gegessen und getrunken, und einige Male hatte er auch gelacht. Aber seine Seele war wie betäubt gewesen, und tausend Gedanken hatten ihn um den Schlaf gebracht.

Heinrich lenkte sein Pferd um einen abgebrochenen Ast herum. In diesem Moment zerriss ein Schrei die Stille. Der Schrei eines Mannes – langgezogen und durchdringend bis ins Mark. Heinrichs Blicke tasteten umher, während er mit angehaltenem Atem lauschte. Nicht weit entfernt machte der Weg eine Biegung und verschwand hinter Bäumen, die an dieser Stelle dicht wie eine Wand standen. Von dort musste der Schrei gekommen sein. Mit einem raschen Satz saß Heinrich ab und führte sein Pferd ins Unterholz. Dann schlich er vorwärts. Als er hinter die Biegung sehen konnte, erblickte er auf einer Anhöhe einen Halbwüchsigen – einen Wachtposten, wie es schien, der die Umgebung beobachtete. Hinter dem Posten waren die Stimmen mehrerer Männer zu hören, alle klangen freudig erregt, gelegentlich ertönte verhaltenes Lachen. Heinrich tastete nach seinem Schwert. Gebückt hielt er auf die Anhöhe zu, sorgsam darauf bedacht, jedes Geräusch zu vermeiden. Als er seinem Ziel nähergekommen war, vernahm er ein Stöhnen, anhaltend und heiser. Dann wieder ein Lachen. Er schlich weiter, kroch unter einem umgestürzten Baum hindurch und umging dichtes Buschwerk, bis er die Anhöhe erreichte. Nicht weiter als einen Steinwurf entfernt standen mehrere Männer. Sie waren nach Slawenart gekleidet, ihre Füße steckten in Schuhen aus geflochtenem Stroh, fast alle trugen Fellkappen. Etwas abseits hockte ein Junge neben einigen Ziegen. Offenbar handelte es sich um eine Gruppe von Bauern. Einer der Männer hatte einen angespitzten Ast in der Hand. Er hielt ihn wie eine Lanze, wobei seine Augen ebenso wie die seiner Begleiter auf den Waldrand gerichtet waren, von dem das Stöhnen herüberdrang. Heinrich vergewisserte sich ein weiteres Mal, dass der Wachtposten ihn nicht bemerkt hatte, dann tastete er sich noch näher heran. Was er sah, ließ ihm den Atem stocken.

Der Sklavenzug vom Vortag war nur noch Erinnerung, die Empörung über die Willkür der Wächter und die Überheblichkeit der Händler waren verraucht – das Einzige, was seit dem morgendlichen Aufbruch in Spandau die Gespräche Malinas und ihrer Brüder beherrschte, waren das bevorstehende Fest und die Freuden, die es versprach.

»Und Wettkämpfe machen sie auch, nicht wahr, Myslaw?« Jablos Stimme ließ erkennen, dass er nichts anderes erwartete als ein Ja.

»Bestimmt tun sie das. Laufen und Ringen gehören einfach dazu. Und mit dem Speer auf ein Ziel werfen auch. Und nicht zu vergessen das Apfelschießen.«

Jablo strahlte. »Beim Frühlingsfest war ich der Beste im Ringen. Keiner war stärker als ich. Selbst Dalik …»

»Aber beim Laufen warst du der Letzte«, fiel Malina ihm gut gelaunt ins Wort. »Dabei ist das Laufen wichtig. Stell dir vor, du bekommst Streit mit jemandem, der kräftiger ist als du. Dann ist es völlig gleichgültig, wie gut du im Ringen bist. Dann musst du weglaufen.«

»Pah, was verstehst du schon davon!«, ereiferte sich Jablo. »Ich laufe vor niemandem weg, das kannst du mir glauben. Niemals.«

»Auch nicht vor wilden Tieren? Was machst du, wenn dir auf einmal ein Bär den Weg verstellt oder ein Wolf? Oder wenn gar ein Auerochse vor dir steht? Willst du mit denen auch ringen?«

Jablo spähte in den Wald. »Ein Auerochse?«

»Nicht in dieser Gegend«, mischte sich Myslaw ein. »Hier wirst du kaum einen treffen. Aber ein Stück weiter vielleicht, wenn wir den Brandenburger Weg verlassen und nach Norden abbiegen. Dort ist der Wald nicht mehr so dicht wie hier. Njedamir ist vor einigen Jahren einem solchen Ungeheuer begegnet. Plötzlich stand der Auerochse da, schwarz wie die Nacht und mit ausladenden Hörnern. Mit denen kann er einen aufspießen und durch die Luft wirbeln. Auerochsen haben das Böse im Leib. Deshalb hat Njedamir kehrt gemacht und ist gerannt, so schnell er nur konnte.« Myslaw suchte in seiner Erinnerung. »Als ich so alt war wie du, habe ich erlebt, wie sie einen Auerochsen in einer Grube gefangen haben. Und bei der Brandenburg sollen sie vor vielen Jahren einen mit Speeren getötet haben. Nur mit Speeren, das muss man sich mal vorstellen. Ein solch gewaltiges Tier.«

Jablo schwieg, merklich beeindruckt von dem Gehörten. Malina unterdrückte ein Grinsen. Bald nach Tagesbeginn waren sie aufgebrochen. Inzwischen stand die Sonne hoch am Himmel, aber die ganze Zeit über hatte Jablo seinen Redefluss kaum unterbrochen. Immer wieder war er auf das Fest zu sprechen gekommen, und nach allem hatte er sich erkundigt: nach dem Ablauf, den zu erwartenden Gästen, dem Essen, dem Singen und ob man zum Tanz aufspielen würde. Zum Tanz … Schon der Gedanke daran reichte aus, um ein Lächeln auf Malinas Gesicht zu zaubern. Die Tänze ihres Volkes, an denen sich alle Anwesenden beteiligen würden. Auch Männer im heiratsfähigen Alter. Vielleicht würde ja einer dabei sein, der ihr gefiel, und der seinerseits ein Auge auf sie warf. Feste waren schon immer auch Heiratsmärkte gewesen, und wer sich nur genug Mühe gab, konnte leicht Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie selbst hatte sich Mühe gegeben. Sie trug ihr gutes Kleid, und an den Füßen steckten neue Schuhe, nachdem die alten löchrig geworden waren. Dazu hatte sie ihr schönstes Band ausgewählt, mit dem sie die langen honigfarbenen Haare zusammenhielt und an dem nach Slawenart zwei Schläfenringe baumelten.

In ihre Tagträumereien versunken, wäre Malina beinahe in eine Pfütze getreten, die der nächtliche Regen hinterlassen hatte. Jablo hatte ihre Abwesenheit bemerkt. Er grinste. »Vielleicht gibt es auf dem Fest einen, der dich haben will.«

Seine Schwester warf ihm einen überraschten Blick zu, dass er ihre Gedanken erraten hatte, und suchte nach einer Antwort, aber Myslaw kam ihr zuvor.

»Du solltest dich besser mit deinen eigenen Angelegenheiten befassen!«, wies er seinen Bruder zurecht. »Unsere Schwester wird einen Mann bekommen, wenn ich es für richtig halte. Schließlich trage ich die Verantwortung für sie.«

Jablo überging die Belehrung, die er schon allzu oft gehört hatte. »Vielleicht bekommt sie ja einen wie den Mühlsteinhändler, der kürzlich bei uns war. Er hat mir alles über seine Steine erzählt. Einer wie der kann sich die schönste Frau aussuchen, denn er kommt überall hin. Heute ist er hier und morgen dort. So lernt er sie alle kennen.«

»Als wäre es gut, jeden Tag an einem anderen Ort zu sein«, knurrte Myslaw, dessen gute Stimmung durch das ungeliebte Thema einen Dämpfer erfahren hatte. »Natürlich muss ein Mühlsteinhändler umherziehen, schließlich brauchen alle seine Steine. Aber sollten wir es ihm deshalb gleichtun? Nein, wir gehören an den Ort, an dem wir geboren wurden und an dem schon unsere Vorfahren gelebt haben. Was für die gut war, kann für uns nicht schlecht sein. Woanders leben ohnehin nur Fremde, mit denen wir nichts zu tun haben wollen.« Er unterstrich seine Abneigung mit einem entschiedenen Kopfschütteln. »Wäre es der Wille der Götter, dass wir in der Welt umherwandern – sie hätten uns längere Beine gegeben.«

»Aber vielleicht findet Malina bei uns keinen Mann. Vielleicht will sie hier keiner haben. Dann bleibt sie allein. Und Kinder hat sie dann auch nicht.«

»Ich finde einen Mann!«, fauchte Malina, aufgebracht über den Gedanken, der sie selbst immer häufiger umtrieb. Und unter dem sie litt, vor allem, seit sie den Glanz in Bylas Augen gesehen hatte. Aber was verstand ihr kleiner Bruder schon von solchen Dingen, wenn selbst dem älteren das Verständnis dafür fehlte! Sie wollte das Gespräch auf ein anderes Thema lenken, aber noch bevor sie dazu kam, vernahm sie auf einmal ein Geräusch. Auch ihre Brüder hörten es. Es war ein lautes Geräusch, lang gezogen und furchteinflößend. Augenblicklich blieben alle drei stehen.

»Was war das?«, flüsterte Jablo erschrocken.

»Ein Schrei …«, antwortete Malina. »Dort vorn … hinter der Biegung.«

»Runter vom Weg, aber schnell!«, zischte Myslaw, während er Jablo bereits am Arm packte und mit sich ins Unterholz zog. Malina hastete hinterher. Niedergekauert verharrten sie einen Moment. Dann griff Myslaw nach seinem Messer. »Lasst uns vorsichtig weitergehen. Wenn ihr jemanden seht, werft euch flach auf den Boden! Sollte es gefährlich werden, kehren wir um.«

Die Deckung der Bäume ausnutzend, schlichen die drei vorwärts. In einem Gebüsch verfing sich einer von Malinas Schläfenringe, aber mit Jablos Hilfe gelang es ihr, sich zu befreien. Plötzlich tauchte in kurzer Entfernung vor ihnen ein Mann auf. Malina erstarrte und tastete nach Myslaw. Jablo folgte der Aufforderung seines Bruders und warf sich zu Boden. Doch der Mann erwies sich als friedlich. »Ihr braucht keine Angst zu haben«, rief er ihnen mit gedämpfter Stimme zu. »Wir sind Brüder. Keine Feinde. Ihr habt nichts zu befürchten.«

Myslaw lockerte den Griff um sein Messer.

»Ich heiße Jerost«, stellte der andere sich vor, nachdem er sich genähert hatte. »Ich gehöre zum Stamm der Heveller wie ihr. Sie haben mich als Posten aufgestellt, damit es keine Überraschungen gibt.«

»Als Posten aufgestellt?« Myslaw legte die Stirn in Falten. »Wieso als Posten? Und was heißt: keine Überraschungen? Was geht hier vor? Und was war das für ein Schrei?«

Sein Gegenüber gab sich geheimnisvoll. »Folgt dem Weg. Nur ein kurzes Stück noch, dann werdet ihr alles sehen. Ich bleibe hier. Ich muss aufpassen.«

Der Mann verschwand hinter dichtem Buschwerk, und die drei kehrten auf den Weg zurück. In gespannter Erwartung liefen sie weiter.

»Ich habe Angst«, flüsterte Jablo.

Malina warf ihm einen aufmunternden Blick zu, obwohl sie sich ebenfalls unwohl fühlte. Gleich darauf wechselte der Weg die Richtung.

Myslaw sah den Gekreuzigten als Erster. Eingerahmt von zwei Mönchen, von denen jeder an einen Baum gefesselt war, hing er an einem Stamm, der mittels eines quer angebundenen Astes in ein Kreuz verwandelt worden war. Sein Körper war nackt bis auf einen Schurz um die Lenden, seine Hände und Füße hatte man mit derben Stricken am Holz festgezurrt. Das Gesicht des Mannes glich einer Grimasse und spiegelte die Schmerzen wider, die er litt. Während er halb erstickte Gebete hervorstieß, suchten seine Augen den Himmel. Auf der rechten Seite, knapp oberhalb seines Schurzes, klaffte eine Wunde, aus der Blut auf den Waldboden tropfte.

»Schau ihn dir an, Bruder – ein Deutscher, der aussieht wie sein eigener Gott!«

Myslaw löste den Blick von dem Gekreuzigten. Aus einer Gruppe Männer war ein Rotbärtiger mit einem abgetragenen Kittel und einer Fellkappe auf dem Kopf an ihn heran getreten. In der Hand hielt er einen angespitzten Ast, dessen vorderer Teil mit Blut beschmiert war.

Ein Gefühl von Genugtuung machte sich in Myslaw breit, gemischt mit Anerkennung für diejenigen, denen dieser kühne Streich gelungen war. »Genau so sieht er aus, Bruder – wie sein eigener Gott. Wenn die Deutschen ihn finden, werden sie toben vor Wut!«

Der Rotbärtige grinste. »Eine glückliche Fügung. Wir waren gerade auf dem Weg zum Markt, da kommen uns diese drei Mönche entgegen. Keine bewaffneten Begleiter, nur diese drei. Was für eine Gelegenheit! An Widerstand haben sie gar nicht erst gedacht. Hätte ihnen ohnehin nichts genützt.«

»Gut, dass wir die Ziegen dabei hatten«, meldete sich ein anderer zu Wort. »So hatten wir genügend Stricke für die drei. Obwohl Nägel besser gewesen wären …«

Raues Gelächter antwortete ihm. Ein Blondschopf wedelte mit einem Silberkelch in der Hand zu dem Gekreuzigten hinüber, dem das Beten zusehends schwerer fiel. »Verpass ihm noch einen Stoß!«, drängte er den Rotbärtigen. »Dann kann er seinem Gott Guten Tag sagen.«

»Oder seinem Teufel«, witzelte der Aufgeforderte. Er hob die Lanze, zielte auf den am Baumkreuz hängenden Körper und wollte gerade zustoßen, als ein entsetztes »Nein!« ihn innehalten ließ. Er drehte den Kopf. Wenige Schritte entfernt stand Malina, kreidebleich im Gesicht. Als er sie ansah, schlug sie die Augen nieder. Frauen, das wusste sie, hatten zu schweigen, wenn es um Männersachen ging. Aber sie wollte nicht schweigen. Konnte es nicht angesichts dieser Grausamkeit. Sie nahm all ihren Mut zusammen und blickte dem Rotbärtigen gerade ins Gesicht. »Er hat genug gelitten«, brachte sie heiser hervor. »Er ist nicht nur ein Deutscher, er ist auch ein Mensch.«

Myslaw machte einen schnellen Schritt auf seine Schwester zu, doch der Rotbärtige hielt ihn zurück. »So, so, er ist auch ein Mensch«, wiederholte er gedehnt. Dann verzerrte sich sein Gesicht, und Hass trat in seine Augen. »Weißt du, was Menschen wie dieser gemacht haben? Ich will es dir sagen, mein Täubchen: Sie haben mir meine Frau genommen, und das auf eine so widerliche Art, dass dir übel würde, wollte ich dir davon berichten. Und meine einzige Tochter haben sie ebenfalls auf dem Gewissen. Sie war gerade so alt wie der da.« Seine Hand zeigte auf Jablo. »Es ist hier nicht der Ort, die Geschichte zu erzählen, aber glaub mir: Seit ich die beiden sterben sah, gab es für mich nur noch einen einzigen Gedanken – Rache! Und endlich habe ich eine Gelegenheit dazu gefunden. Sollte ich irgendwann eine weitere finden, so werde ich sie ebenfalls nutzen. Diese Deutschen sind ein grausamer Stachel in unserem Fleisch. Nur wenn wir ihn ausreißen, können wir leben.«

Malina wollte zu einer Entgegnung ansetzen, aber die finstere Entschlossenheit ihres Gegenübers ließ sie verstummen. Sie trat zu Jablo und drehte ihn von dem Gekreuzigten weg, so dass er ihn nicht länger vor Augen hatte. Doch wieder hatte sie die Rechnung ohne die anderen gemacht. Diesmal war es Myslaw, der eingriff. »Nur durch eigenes Erleben kann er lernen, wo er steht!«, fauchte er seine Schwester an. Und an Jablo gerichtet, fügte er hinzu: »Sieh ihn dir nur genau an!«

In Malinas Kopf schwirrten die Gedanken. Sie dachte daran, wie übel die Deutschen ihrem Vater mitgespielt hatten und an all ihre anderen Schandtaten, aber dennoch hatte sie das Gefühl, dass gerade Unrechtes geschah. Doch sie war allein mit ihrer Ansicht, und es war der Wille der anderen, der das Geschehen bestimmte. Schon wandte sich die allgemeine Aufmerksamkeit von ihr ab und stattdessen dem Blondschopf zu, der erneut mit dem erbeuteten Silberkelch in der Luft herumwedelte. »Eines Tages werden wir ihren Oberpriester von der Brandenburg kreuzigen«, rief er und ballte die Faust.

»Und ihren Markgrafen hängen wir gleich daneben«, ergänzte ein anderer. »Einen schöneren Anblick kann ich mir gar nicht vorstellen.«

»Am besten schnappen wir uns jeden Tag einen Deutschen«, spann sein Nebenmann den Faden weiter. »Dann sind wir sie am Ende alle los. Mitsamt ihrem toten Gott, den sie vor sich hertragen wie ein mannstolles Weib seine Brüste und den wir ebenso wenig brauchen wie einen Kropf.«

»Ihr irrt euch«, ertönte in diesem Moment eine Stimme. Sie klang düster, als käme sie aus einem Grab.

Augenblicklich warfen alle die Köpfe zu der Stimme herum. Sie gehörte einem der beiden Mönche neben dem Baumkreuz. Offensichtlich beherrschte er ihre Sprache. »Glaubt mir, ihr befindet euch in einem großen Irrtum. Ihr mögt noch manchen von uns in eure Gewalt bringen, und vielleicht werdet ihr auch noch weitere abscheuliche Untaten begehen wie diese hier« – sein Blick suchte den Leidenden -, »aber das wird euch nicht zum Nutzen gereichen, denn die Wahrheit werdet ihr niemals besiegen. Gott ist die Wahrheit! Der allmächtige Gott, der seinen eigenen Sohn geopfert hat, um die zu erlösen, die an ihn glauben. Er allein ist das Licht, eure Götzen hingegen verkörpern die Finsternis. Ohnmächtige Bildnisse sind sie, aus Holz geschnitzt, das man ebenso gut für Abtritte hätte verwenden können. Deshalb fordere ich euch auf: Lasst ab von eurem Weg des Unheils, denn dieser Weg wird euch geradewegs in die Hölle führen, wo Heulen und Zähneklappern euch erwarten und Strafen, die noch um vieles schrecklicher sein werden als …«

Weiter kam er nicht, denn schlagartig veränderte sich die Szene. Ein Ruf ertönte, und etliche Männer sprangen hinter den Büschen hervor, stürzten sich auf die Slawen, und noch bevor diese aus ihrer Erstarrung erwachten, lagen die ersten zwei von ihnen am Boden.

»Los, weg von hier!«, schrie der Rotbärtige und hetzte zusammen mit den anderen fort. Myslaw riss den blutverschmierten Ast hoch, den der Rotbärtige hatte fallen lassen, und zielte damit auf einen heranstürmenden Angreifer, verfehlte diesen jedoch, drehte sich blitzschnell um und rannte ebenfalls davon, dicht gefolgt von Jablo, dem der Anblick der schwer bewaffneten Fremden Flügel verlieh.

Auch Malina rannte um ihr Leben. Sie hatte die Angreifer sofort erkannt, und eine entsetzliche Furcht hatte sie erfasst. Nichts nahm sie mehr wahr, weder das Keuchen der Verfolgten noch das Klagen der bereits Eingefangenen, ja, selbst die verzweifelten Schreie Jablos hörte sie nicht, der einem der Fremden direkt in die Arme gelaufen war. Mit fliegendem Atem setzte sie über Hindernisse hinweg und stürmte durch dorniges Buschwerk, das ihr die Kleider zerriss und ihre Haut mit blutigen Striemen überzog, nur tiefer hinein in den Wald und fort von der Gefahr, so schnell sie nur konnte. Wie Messer spürte sie die Blicke der Verfolger im Rücken. Angstschweiß lief ihr über die Stirn, Äste peitschten ihr brennendes Gesicht, aber dennoch zwang sie sich, noch schneller zu laufen. Sie wechselte die Richtung, schlug Haken und hastete weiter, immer weiter, bis sie nach einem abermaligen Richtungswechsel in einiger Entfernung den Gekreuzigten vor sich sah. Wie ein Knüppelhieb traf sie die Erkenntnis, dass sie im Kreis gelaufen war. Plötzlich packte eine unsichtbare Hand ihren Arm und zog sie nach hinten. Malina wollte schreien, doch ehe sie einen Laut hervorbrachte, presste sich eine zweite Hand auf ihren Mund. Verloren, fuhr es ihr durch den Kopf, ich bin verloren, sie haben mich in ihrer Gewalt. Im nächsten Augenblick zerrten die Arme sie zu einem Baum und zwängten sie in eine Höhlung, die ein Blitz geschlagen hatte. Gleich darauf erkannte sie im Halbdunkel ein Gesicht, und noch im selben Moment wusste sie, dass es kein feindliches war.

»Hab keine Angst!«, flüsterte der Unbekannte.

Ihr Nicken brachte ihn dazu, sie freizugeben. Keuchend lauschte sie. Von draußen drangen Rufe in die Baumhöhle, offensichtlich waren die Sklavenjäger weiter hinter ihr her. Malina drängte sich tiefer in den Spalt und drückte sich dabei noch enger an den Fremden, der schützend die Arme um sie legte, als sei dies das Selbstverständlichste der Welt. Obwohl die Angst ihr beinahe den Verstand raubte, nahm sie seine Atemzüge wahr. Sie waren ruhig und gleichmäßig und verrieten einen Mann, der sich nicht zum ersten Mal in großer Gefahr befand. »Die Kerle werden die Suche bald aufgeben«, raunte er ihr zu.

Doch das taten sie nicht. Vielmehr schienen sie entschlossen zu sein, ihren Gefangenen nicht nur einige slawische Bauern, sondern auch eine junge, hübsche Frau hinzuzufügen.

Malina brachte die Lippen dicht an das Ohr ihres Helfers. »Wer bist du?«, wollte sie wissen.

Ein kaum vernehmbares »Heinrich. Ein Deutscher«, war die Antwort.

Plötzlich vernahmen sie Schritte, die sich rasch näherten, und Heinrich zückte seinen Dolch. Gleich darauf schob ein Mann den Kopf in ihr Versteck und sah sie. Doch noch bevor er rufen und die anderen Verfolger auf seine Entdeckung aufmerksam machen konnte, trieb Heinrich ihm mit einem raschen Stoß den Dolch in die Kehle. Mit einem gurgelnden Laut sackte der Mann zusammen.

»Schnell, wir müssen von hier verschwinden!«, stieß Heinrich hervor. »Wenn sie uns mit ihm finden, werden sie uns übel mitspielen.«

Er verließ die Baumhöhle, und Malina folgte ihm. Kurz sah sie ihn an. Er hatte ein gutmütiges Gesicht und Augen, die ihr vertrauenswürdig erschienen. Seine Kleidung bestätigte ihr, dass er ein Deutscher war. Ein Deutscher, der ihre Sprache beherrschte und der gerade für sie sein Leben aufs Spiel setzte! Für eine Slawin! Sein Drängen riss sie aus ihren Gedanken. Sie stieg über den Niedergestochenen und ließ sich fortziehen. Auf einmal erblickte sie hinter einer Eiche einen Schatten. Sie öffnete den Mund, um ihren Helfer zu warnen, aber es war zu spät. Hart schlug eine Faust zu, und wie ein gefällter Baum stürzte Heinrich zu Boden. Gleich darauf war ein weiterer Verfolger heran. Und während Malina noch mit schreckgeweiteten Augen auf den Bewusstlosen starrte, wurde sie auch schon von starken Armen gepackt.

Als Heinrich das Bewusstsein wiedererlangte, spürte er etwas Kaltes an seinem Hals. Es fühlte sich fest an und vermittelte ihm – ohne dass er sofort wusste, worum es sich handelte – einen Eindruck von Gewalt. Sein Kopf dröhnte. Als er die Augen öffnete, fiel sein Blick auf einen grau verhangenen Himmel, vor dem Baumkronen dunkle Muster zeichneten. Er wollte die Hand ausstrecken, um nach dem Kalten zu tasten, doch eine Fessel hinderte ihn daran. Mit einem Schlag war er hellwach. Als er sich aufzusetzen versuchte, wurde er von groben Händen auf den Boden gepresst. Dann bemerkte er, dass sich ein Mann mit einem Halseisen an ihm zu schaffen machte. Er hörte das metallische Kratzen eines Schlüssels in einem Schloss, nur eine Handbreit von seinem Ohr entfernt, und Panik stieg in ihm auf. Entschlossen spannte er alle Muskeln an und drückte mit einem Ruck gegen die Hände, die ihn niederhielten. Ein Peitschenhieb war die Antwort.

Schmerz durchzuckte ihn, und er biss die Zähne zusammen. Nur verzögert nahm er wahr, dass die Hände von ihm abließen. Er blickte zur Seite. Zwei Schritte neben ihm hing der Lederriemen auf die Erde hinab, der Stiel der Peitsche war von der Faust eines Mannes umschlossen, der ebenso fremdartig wie düster aussah und den Eindruck vermittelte, dass er nur allzu gern ein zweites Mal zuschlagen würde. Zögernd unternahm Heinrich einen erneuten Versuch, sich aufzurichten, und dieses Mal hinderte ihn niemand daran. Was er sah, war genau das, was er befürchtet hatte: Vor ihm, in Gruppen zwischen den Bäumen verteilt, lagerten Männer, Frauen und Kinder, alle mit Ketten zusammengeschlossen und von weiteren fremdartigen Männern mit Peitschen bewacht. Auch die Frau, der er zu Hilfe geeilt war, befand sich unter den Gefangenen. Sie saß mit ihren beiden Begleitern bei den Slawen, die den Mönchen so übel mitgespielt hatten. Angestrengt schaute sie zu ihm herüber, in ihrem Gesicht spiegelten sich Verzweiflung und Angst.

Schritte zu seiner Rechten ließen Heinrich den Kopf wenden. Die Herren der Sklaven. Händler aus einem fernen Land, wie er schon manche gesehen hatte, stets mit Abscheu, aber noch niemals mit Furcht wie in diesem Augenblick. Wortlos hielten sie auf die gefangenen Slawen zu. Diese streckten ihnen die gefesselten Hände entgegen und bettelten in einem vielstimmigen Chor um ihre Freiheit. Der Rotbärtige, eben noch den blutigen Ast in der Hand, kam auf die Beine und machte einen Schritt nach vorn, aber der gut gezielte Hieb eines Wächters trieb ihn zurück. Mit Fußtritten zwangen die Bewacher die Sitzenden, sich nebeneinander aufzustellen. Gleich darauf schritten die Händler die Reihe ab und musterten jeden Einzelnen. Sie ließen ihn den Mund öffnen, prüften den Kopf und den Körper und die Beschaffenheit seiner Füße. Bei einem entdeckten sie eine schlecht verheilte Wunde, die sich quer über den Bauch zog. Kurz berieten sie sich, dann winkten sie zwei Wächter herbei. Und noch bevor der Mann begriffen hatte, was ihn erwartete, wurde er von diesen auch schon in die Mitte genommen und weggeführt.

Heinrich schloss die Augen. Mitnehmen wollten die Händler den Unglücklichen nicht, freilassen aber ebenso wenig, würde er ihnen doch womöglich Verfolger auf die Spur setzen. Die Zurückgebliebenen begannen zu wehklagen, einige flehten um Gnade, obwohl Gnade kaum zu erwarten war. Gleich darauf ertönte ein Schrei, ihm folgte ein zweiter, danach herrschte wieder Stille im Wald. Eine unheimliche, beinahe schmerzhafte Stille. Selbst die Vögel schienen verstummt zu sein. Früher Gehörtes ging Heinrich durch den Kopf: »Sklavenhändler machen keine Fehler, weil sie sich Fehler nicht leisten können.« Und: »Das Leben eines Menschen bedeutet ihnen weniger als ein Furz.«

Eine Schwertspitze an seiner Kehle ließ Heinrich die Augen wieder aufschlagen. Vor ihm stand einer der Händler, wie es aussah ihr Anführer.

»Was für ein edelmütiger Mensch du doch bist!«, höhnte er, zu Heinrichs Überraschung in deutscher Sprache. »Da rennt so ein Slawenweib durch den Wald, und sofort meinst du, sie beschützen zu müssen. Hättest du darauf verzichtet und dich gut versteckt, wärst du uns vermutlich nicht in die Hände gefallen. Aber nein – du ziehst es vor, den Helden zu spielen.« Ein Ausdruck von Belustigung trat auf sein Gesicht, verflüchtigte sich aber gleich wieder. »Bedauerlich nur, dass dein Heldenmut einen meiner Männer das Leben gekostet hat. Noch dazu einen meiner besten. Es wäre nur gerecht, wenn ich dich dafür töten würde.« Er verstärkte den Druck mit seinem Schwert. »Doch das werde ich nicht tun, denn für einen Toten bekomme ich kein Geld. Stattdessen wirst du uns begleiten. An unserem Ziel zahlt man gut für tapfere Männer.«

Heinrich schluckte. »Aber …«

»Aber was?«, schnitt ihm der Händler das Wort ab. »Wolltest du sagen, wir dürfen dich nicht mitnehmen, weil du ein Christ bist? Ein deutscher Christ?« Er zog ein Schreiben hervor und warf es Heinrich vor die Füße. »Das haben wir in deinen Satteltaschen gefunden. Wir wissen, wer du bist. Du gehörst zu den Kriegern eines deutschen Markgrafen mit dem Namen Thiedrich von Haldensleben, leistest deinen Dienst auf der Brandenburg ab und warst gerade auf dem Weg in den Ort mit dem Namen Spandau. In einer dringenden Angelegenheit, wie aus dem Schreiben hervorgeht.«

»Die Kirche verbietet es, Christen an die Heiden zu verkaufen«, begehrte Heinrich auf, obwohl er wusste, dass es sinnlos war.

»Ich weiß. Gegen den Verkauf von Götzenanbetern hat deine Kirche nichts einzuwenden. Nur ihren eigenen Kindern möchte sie dieses Schicksal ersparen.« Der Händler machte eine abfällige Geste. »Was deine Kirche verbietet oder nicht, ist ihre Sache. Meine Sache ist das Geschäft. Deshalb nehme ich dich mit.« Sein Blick gewann etwas Raubtierhaftes. »Und denke nicht, du könntest uns Schwierigkeiten bereiten! Bald werden wir die Brandenburg erreichen, doch du wirst sie nicht zu sehen bekommen. Wir werden dich in einem großen Bogen um sie herum führen. Ein nicht unerheblicher Aufwand, aber du bist es uns wert. Und was die Zeit danach anbelangt, rate ich dir dringend, dich zurückzuhalten. Denn wenn du uns zu schaden versuchst, schadest du ihr.«

Der Sklavenhändler deutete auf Malina, die den Wortwechsel mit weit aufgerissenen Augen verfolgte, auch wenn sie nicht verstand, worum es ging. »Wir werden noch einige Zeit in den Ländern der Christen unterwegs sein und dabei immer wieder Menschen begegnen, darunter womöglich Bewaffneten, die uns zahlenmäßig überlegen sind. Solltest du der Versuchung erliegen, ihnen mitzuteilen, dass du ein Christ bist, so werden wir dich schwerlich daran hindern können. Und sollten sie deine Freilassung fordern, so werden wir unser Bedauern ausdrücken, dass wir irrtümlicherweise einen Christen mitgenommen haben, und schon bist du ein freier Mann. Bei ihr hingegen« – er wies abermals auf Malina – »ist das ganz anders: Sie bleibt in unserer Gewalt. Mit ihr können wir anstellen, was wir wollen. Und solltest du ihr etwa zu Hilfe geeilt sein, um sie später Wölfen oder Bären zu überlassen? Oder vielleicht meinen Männern?«

Die Schwertspitze drückte noch stärker gegen Heinrichs Kehle, und ein Faden Blut lief an seinem Hals hinunter. Er bemerkte es nicht.

»Im Übrigen gibt es auch die Möglichkeit, dass du dich vergeblich an andere wendest. Es könnte ja sein, dass du ihnen gleichgültig bist und wir dich nicht freigeben müssten. Für diesen Fall merke dir gut, was ich dir sage: Es gibt einen Weg, den Wert eines Sklaven um ein Vielfaches zu erhöhen, indem man ihn eines Körperteils beraubt. Eines, mit dem man eine Menge Spaß haben kann, unter uns Männern gesagt. Keine schöne Angelegenheit für den Betroffenen, aber gut für uns, denn ein solcher Eingriff bringt sehr viel Geld. Vorausgesetzt natürlich, der Sklave überlebt ihn. In den nächsten Wochen erreichen wir eine Stadt, in der man Eingriffe dieser Art vornimmt. Hältst du den Mund, wird dir nichts geschehen. Reißt du ihn auf und musst trotzdem bei uns bleiben, wirst du es bereuen. So wahr ich Ibrahim ben Isaak Al-Tartuschi heiße!«

Die Worte waren längst verklungen, als Heinrich von einem Peitschenstiel aus seinen Gedanken gerissen wurde. Ihn schwindelte, als er aufstand. Rohe Hände packten ihn und ordneten ihn in eine Reihe ein. Zwei Ketten wurden an seinem Halsring befestigt, eine vorne und eine hinten, und mit den Ringen zweier Männer verbunden. Ein Wächter überprüfte seine Handfesseln. Wie versteinert stand Heinrich inmitten der Gefangenen, als habe man ihn der Fähigkeit beraubt, sich zu bewegen. Schließlich gab der Anführer das Zeichen zum Aufbruch, Heinrich wurde von seinem Vordermann unsanft nach vorn gezerrt, und der Marsch in eine ungewisse Zukunft begann.

Es gibt viele Gründe, die einen Menschen dazu bewegen, seine Trägheit aufzugeben und sich in Bewegung zu setzen – etwa die Notwendigkeit, sich Nahrung zu beschaffen, die Sehnsucht nach einem geliebten Menschen, um Häuser zu bauen, Tote zu begraben oder Feste vorzubereiten, und mitunter mag es auch erforderlich sein, sich eines Feindes zu erwehren. Ganz anders dagegen verhält es sich bei einem Sklaven. Für ihn gibt es nur drei Gründe, die ihn antreiben: die Peitsche seines Herrn, die Kette, die ihn in eine vorgegebene Richtung zwingt, und der Wille zum Überleben.

Auch für Heinrich galt diese Beschränkung fortan, ebenso wie für Malina und ihre Brüder. Alle vier waren sie zu Gliedern jenes menschlichen Tausendfüßlers geworden, der sich mal schneller, mal langsamer durch die Landschaft quälte, genauso unaufhaltsam wie die am Himmel dahinziehenden Wolken. Gesprochen wurde während des täglichen Marsches nur wenig. Für gewöhnlich redeten lediglich die Händler miteinander, die auf ihren Pferden vorneweg ritten, oder die Wächter erteilten Befehle. Die Sklaven hingegen schwiegen. Den Blick starr auf den Nacken des Vordermanns gerichtet, durch die Kette fest miteinander verbunden, liefen sie über ausgetretene Waldwege, stolperten steinige Pfade entlang oder stapften durch knöcheltiefen Schlamm, den ein Regen hinterlassen hatte. Gut war es, wenn die Kette durchhing, eine Erfahrung, die auch die Neulinge schnell machten. Zog sie sich straff, weil der Vordere zu schnell ging oder der Hintere nicht nachkam, so ruckte der Halsring gegen das Genick oder presste sich an die Kehle, die rot und entzündet waren von der ständigen Reibung des Eisens gegen das Fleisch. Stehen zu bleiben verbot sich unter diesen Bedingungen, denn stehen zu bleiben bedeutete Schmerz. Und deshalb lief jeder, so gut er es konnte.

Laufen und laufen und immer weiter laufen, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang, bis zu dem Nachtlager irgendwo im Wald, hart und kalt, mitunter auch feucht, bevor am nächsten Morgen alles von neuem begann. Tagsüber begegneten ihnen Menschen. Oft waren es Bauern aus einem nahe gelegenen Dorf, wandernde Handwerker oder reisende Händler; manchmal preschten Boten auf schnellen Pferden vorbei, die ein hoher Herr oder die Ratsmannen einer Stadt ausgeschickt hatten; dann wieder zogen Pilger zu einem Gnadenort oder Kranke zu einem Wunderheiler, von dem sie sich eine Linderung ihrer Leiden erhofften. Scheu wichen die meisten vor den Gefangenen zur Seite, wenn sie nicht gar Hals über Kopf die Flucht ergriffen wie vor einem lebensbedrohenden Strudel, der sie einzusaugen drohte. Die Sklaven wiederum wendeten nur stumm ihre Köpfe und warfen den anderen leere Blicke zu, bis diese vorüber waren und sich erneut das Gefühl vollständiger Verlassenheit bei ihnen einstellte.

Drei Tage hinter Magdeburg kam es zu einer Begegnung, in deren Verlauf bei vielen Sklaven Hoffnung auf eine Befreiung aufkeimte. Vor einem schmalen Steg, der einen schnell fließenden Bach zwischen zwei Siedlungen überbrückte, hatte der Sklavenzug angehalten. Aus sicherer Entfernung beobachteten die Bewohner das Geschehen. Die Händler stiegen von ihren Pferden und wollten die Tiere eben ans andere Ufer führen, als von dort auf einmal Hufgetrappel zu ihnen herüber tönte. Gleich darauf brach eine Gruppe Reiter aus dem Wald hervor, an ihrer Spitze ein gut gekleideter Herr auf einem kräftigen Rappen, dem Anschein nach ein Adliger. Hinter ihm folgten bis an die Zähne bewaffnete, finster dreinblickende Gestalten. Unruhe erfasste die Händler, als die Fremden auf sie zupreschten. Eine Unruhe, die sich noch steigerte, als aus dem Wald immer mehr Reiter hervorquollen. Nun reckten auch die Sklaven ihre Hälse, um das Geschehen zu erfassen.

Die Spannung wuchs, als einer der Reiter auf den Steg zuhielt und den Sklavenhändlern ein barsches »Macht Platz!« zurief. Die Aufgeforderten zögerten, traten dann aber mit ihren Tieren zur Seite und gaben den Weg frei. Der Reiter saß ab und führte sein Pferd über den Engpass. Nun setzten sich auch seine Begleiter in Bewegung, angeführt von dem Adligen, einem sichtlich übel gelaunten Hünen, dessen Haltung deutlich zum Ausdruck brachte, dass er nichts auf der Welt mehr verachtete als Sklavenhändler. Ohne diese auch nur eines Blickes zu würdigen, überquerte er mit seinem Rappen das Wasser. Als er die Lasten der Packtiere und die Tragekörbe der Sklavinnen bemerkte, hellte sich seine Miene auf. Erwartungsvoll näherte er sich der nächststehenden Sklavin, beugte sich vom Pferd und langte in ihren Korb. Die Wächter fuhren mit den Händen an ihre Schwerter. Doch noch während sie diese aus den Scheiden zogen, blitzten ihnen auch schon die ersten Klingen entgegen, und mit jedem Bewaffneten, der den Steg hinter sich ließ und wieder auf festen Boden trat, kam ein weiteres scharf geschliffenes Schwert hinzu.

Eine Bewegung ging durch die Reihen der Sklaven, denen das Kräfteverhältnis zwischen den eigenen Bewachern und der Gefolgschaft des Adligen – eine halbe Hundertschaft mochte es sein – nicht verborgen geblieben war. Schon hofften die ersten auf Befreiung. Erst zaghaft, dann mutiger, reckten sie den Fremden die Hände entgegen und flehten um Hilfe, bis sie begriffen, dass diese sich nicht im Geringsten um ihr Los scherten. Wie eine Krähe in einem Kadaver wühlte der Adlige in dem Korb und beförderte den Inhalt ans Tageslicht: Felle aus den endlosen Weiten der russischen Wälder, darunter Marder, Zobel und Hermelin. Grinsend entblößte er ein paar schief gewachsene Zähne und wendete sich einem Maultier zu. Das gleiche Spiel wie zuvor begann, während die Händler in ohnmächtiger Wut die Fäuste ballten. Aus dem Sack, der über dem Rücken des Tieres hing, zog der Adlige weitere Felle hervor, darunter besonders wertvolle von schwarzen Füchsen. Einen Moment später hielt er einen Beutel in der Hand. Als er ihn öffnete, leuchtete ihm goldbrauner Bernstein entgegen. Mit einem freudigen Gesichtsausdruck winkte er zwei seiner Männer herbei und befahl ihnen, das Packtier beiseite zu führen und diesem zusätzlich zu dessen eigener Last den Korb der Sklavin aufzubürden. Und während die Händler sich noch in Ungewissheit verzehrten, ob die Sache damit erledigt war und der ganz große Kelch an ihnen vorübergehen würde, setzte sich der Adlige mit seinem Gefolge wieder in Bewegung. Gleich darauf war er mit seinen Männern im Wald verschwunden.

Erleichterung machte sich bei den Händlern breit, und sie priesen den Ewigen, der den Schaden nicht noch weiter hatte anwachsen lassen. Auch die Wächter atmeten auf, da ihnen ein aussichtsloser Kampf erspart geblieben war. Nur die Sklaven zeigten sich enttäuscht, bis Peitschenknallen die Luft zerriss und ihrem Jammern Einhalt gebot.

Eine Atempause brachte der Sabbat. Für die Händler – die mit der gleichen Selbstverständlichkeit diesen Tag heiligten, mit der sie über das Leben ihrer Gefangenen verfügten – war es jener Tag, von dem die Schrift verlangte: »An ihm darfst du keine Arbeit tun: du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh.« Für die Gefangenen hingegen war es ein Tag, dessen Name sie nicht kannten, den sie gleichwohl zu schätzen gelernt hatten, ja mehr noch, dem sie entgegen fieberten um des Wohls ihrer geschundenen Füße und ihrer ermatteten Körper willen. Der Zufall wollte es, dass der Sabbat diesmal in der Nähe einer Stadt seinen Anfang nahm. Die Händler hatten einen Rastplatz oberhalb des Flusses ausgewählt, der die Stadt berührte und der von einem dichten Schilfgürtel gesäumt war. Nicht weit von dem Rastplatz entfernt befand sich eine Bucht mit Zugang zum Wasser. Während die Sklavenhändler sich auf den Weg in die Stadt machten, um den Tag im Kreis ihrer Glaubensbrüder zu verbringen, schlugen die Wächter das Lager auf. Es war wie an jedem Tag: Die Packtiere wurden von den Lasten befreit, die Sklaven mit Ketten an Bäume geschlossen, und Wasser wurde ausgeteilt. Zu Essen gab es das, was man unterwegs erworben oder irgendwelchen Bauern abgenommen hatte. Es war nicht viel, gerade ausreichend, um die Sklaven für die nächste Wegstrecke bei Kräften zu halten. Als die Abendsonne fast schon die Wipfel berührte, war alles für die Nacht bereit.