9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

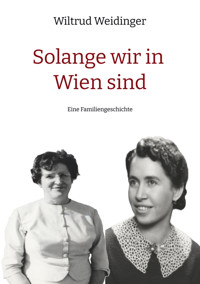

"Solange wir in Wien" sind ist die wahre Geschichte einer Familie in Wien. Die beiden Frauen Franziska und Wilhelmine machen sich unabhängig voneinander in der Zwischenkriegszeit auf um in der Großstadt ihr Glück zu finden. Als der zweite Weltkrieg naht und schließlich ausbricht, stehen beide vor Herausforderungen, denen sie nur mit unglaublichem Mut in ihrer je eigenen Art begegnen können. Erzählt über beinahe ein dreiviertel Jahrhundert, wird die Geschichte der beiden Frauen und ihrer Kinder zu einem lebendigen Stück Zeitgeschichte bis sich am Ende ihre Wege kreuzen. «Das Glück ist ein Vogerl» heißt es so schön in Wien. Sehr leicht fliegt es auch wieder woanders hin. Solange wir in Wien sind ist nicht nur eine Hommage an die Stadt, ihre Menschen und Orte, sondern auch eine Hymne an die Flüchtigkeit des Augenblicks. Denn alles hätte auch ganz anders kommen können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 211

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Für Malina und Bastian

Wiltrud Weidinger

Solange wir in Wien sind

Eine Familiengeschichte

© 2025 Wiltrud Weidinger

Lektorat von: Wingrid Weidinger

Coverdesign von: Wiltrud Weidinger

Weitere Mitwirkende: Waltraude Weidinger, Walter Weidinger

Druck und Distribution im Auftrag der Autorin: tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland

ISBN

Paperback 978-3-384-51941-2

e-Book 978-3-384-51942-9

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]

Inhalt

Cover

Widmung

Titelblatt

Urheberrechte

Franziska 1926

Kapitel 1.

Kapitel 2.

Kapitel 3.

Kapitel 4.

Kapitel 5.

Kapitel 6.

Kapitel 7.

Kapitel 8.

Kapitel 9.

Kapitel 10.

Kapitel 11.

Kapitel 12.

Kapitel 13.

Wilhelmine 1918

Kapitel 1.

Kapitel 2.

Kapitel 3.

Kapitel 4.

Kapitel 5.

Kapitel 6.

Kapitel 7.

Kapitel 8.

Kapitel 9.

Kapitel 10.

Kapitel 11.

Kapitel 12.

Franziska 1950

Kapitel 1.

Kapitel 2.

Kapitel 3.

Kapitel 4.

Kapitel 5.

Kapitel 6.

Kapitel 7.

Epilog 2025

Solange wir in Wien sind

Cover

Widmung

Titelblatt

Urheberrechte

Kapitel 1.

Epilog 2025

Solange wir in Wien sind

Cover

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

Dieses Buch basiert auf wahren Begebenheiten. Zum Schutz der Privatsphäre wurden Namen und Orte größtenteils geändert. Bestimmte Dialoge und Szenen sind rekonstruiert oder frei erfunden, um die Erzählung lebendiger zu gestalten. Dennoch bleibt der Kern der Geschichte authentisch und wahrheitsgetreu. Geschichtliche Details wurden entweder mündlich überliefert oder wurden teilweise durch Informationen aus dem Wien Geschichte Wiki der Stadt Wien angereichert. Sämtliche Fotos stammen aus dem Familienbesitz der Familie Weidinger und wurden der Autorin zur Verfügung gestellt.

Franziska 1926

1.

Es ist noch dunkel als Franziska sich drinnen fertig macht für eine Reise, die ihr Leben verändern wird. Mit sechzehn ist man kein Kind mehr. Mit sechzehn ist man halb erwachsen und muss entweder für die Familie am Hof mitarbeiten oder sich selbst versorgen können. Ihre beiden älteren Schwestern Mitzi, eigentlich Maria, und Wetti, eigentlich Barbara, haben diesen Weg schon vor ihr angetreten. Mitzi, die älteste der drei Schwestern, ist schon seit einem Jahr in der Stadt beschäftigt. Im Haus einer jüdischen Familie in Hietzing macht sie den Haushalt und schaut nebenbei auf die Kinder der Familie. Ein halbes Jahr später holt sie Wetti dann als Dienstmädchen der Nachbarsfamilie nach. Und nun ist Franziska an der Reihe. Mit ihren sechzehn Jahren soll sie als Haushaltshilfe im gleichen Haus wie Mitzi ihre erste Stelle als halberwachsene Frau antreten. Auf das Organisationstalent von Mitzi und ihren Charme beim Anbahnen von Beziehungen und Geschäften aller Art kann man sich verlassen, schon damals. Mitzi hat es zustande gebracht, die Familie Blauensteiner davon zu überzeugen, noch ein zweites Dienstmädchen einzustellen. Dem Vater der drei Mädchen, Franz Heuberger, ist das nur recht, denn so sind drei seiner Kinder aus erster Ehe versorgt, haben eine gute Stelle und können selbst für ihr Leben aufkommen. Nun muss er nur noch für die drei jüngeren Kinder eine Zukunft planen. Oder, anders gesagt, sie vom Weingut vertreiben, um sie loszuwerden, um selbst eine neue Familie zu versorgen.

Franziska zieht sich die halbneuen Schuhe an, die sie zu ihrem sechzehnten Geburtstag geschenkt bekommen hat. Halbneu, weil sie ursprünglich von Wetti übernommen, vor zwei Wochen vom Schuster Berwein neu gespannt, neu vernäht und mit dem edlen Lederwachs überzogen wurden. Die Luft draußen ist noch kalt und sie kann spüren, dass es noch ein paar Stunden dauern würde, bis die Sonne den Tau von den Gräsern auftrocknen und die hellen Kieswege von Frauendorf erwärmen würde. Drinnen verabschiedet sie sich noch mit einem Händedruck vom Vater, ursprünglich ein liebevoller und herzlicher Mann aus der Gegend, aber nun weit entfernt von seiner ehemaligen Nähe zu seinen eigenen Kindern. Franziskas Mutter Aloisia ist schon zwei Jahre tot und als der Vater, Franz Heuberger, eine neue Frau kennenlernt und seit einem Jahr auch mit ihr verheiratet ist, sind Franziska und ihre fünf Geschwister, die zwei älteren Schwestern und die drei jüngeren Brüder, nicht mehr erwünscht am elterlichen Weingut. Da Franz nicht das Ansinnen und auch nicht das Geld hat, alle sechs Kinder auszuzahlen, ist das Verhältnis innerhalb der Familie Heuberger nicht mehr das, was es einmal war. Mitzi ist die erste, die den Sprung in die Großstadt macht. Danach folgt Wetti, und nun auch Franziska.

Die drei jüngeren Brüder schlafen noch bis sie bei Tagesanbruch ihre Arbeit auf dem Weingut aufnehmen werden. Draußen wartet Herr Bruckner mit seinem Pferdewagen. Er hat sich für ein von Franz Heuberger versprochenes halbes Dutzend Zigaretten und eine Flasche Veltliner bereit erklärt, Franziska bis nach Großweikersdorf zu bringen, von wo aus sie den Zug nach Wien nehmen wird. Dort werden sie die beiden Schwestern abholen. Einerseits freudig, andererseits wehmütig besteigt Franziska den Pferdewagen. Der Bruckner, immer schon ein recht wenig gesprächiger Mann, murmelt nur ein grantiges «Guten Morgen, Fanny» und «Hast alles?» als Aufforderung, den kleinen braunen Koffer auf die Ladefläche der Kutsche zu heben. Sie nickt nur stumm, klettert auf den Wagen, knöpft sich den beigen Mantel bis ganz oben hin zu und schlingt den hellblauen Schal um ihren Hals. Der Bruckner bringt nur ein «Na, als dann» heraus, schnalzt kurz mit den Zügeln und treibt die beiden Pferde an. Mit einem Ruck setzt sich der Wagen in Bewegung und fährt mit dem regelmäßigen Geklapper der Hufe langsam aus dem elterlichen Hof von Franziska auf die Hauptstraße und von dort aus Frauendorf hinaus in Richtung Süden.

Die Fahrt nach Wien ist für Franziska neu und abenteuerlich. Und mit dem Erwachen des neuen Tages erwachen auch zunehmend ihre Geister. Ihre Gesprächigkeit und das Vertrauen in die Menschen kommen ihr schon in Großweikersdorf zugute, wo sie sich die Fahrkarte kaufen und in den richtigen Zug steigen muss. Sie fühlt sich erwachsen, ist gespannt auf die Stadt, die sie bisher nur von den Erzählungen von Mitzi und Wetti kennengelernt hat. Sie freut sich darauf, die beiden Schwestern wiederzusehen, sie freut sich auf das neue erwachsene Leben und darauf, mit ihnen beiden an ihren freien Tagen die Auslagen der Geschäfte mit den schönen Kleidern zu bestaunen, von denen Mitzi ihr schon so oft erzählt hat. Die immer noch andauernde Trauer über den Tod der lieben Mutter und die Enttäuschung ihres Lebens durch die Härte des Vaters versucht sie, möglichst von den guten Gedanken verdrängen zu lassen.

Ihre zukünftige Arbeitgeberfamilie Blauensteiner scheint nett zu sein, zumindest hat ihr das Mitzi zugesichert. Und ihr hat sie schon immer vertraut. Mitzi würde nicht etwas für ihre kleine Schwester Fanny auf die Beine stellen, bei dem sie sich Sorgen machen müsste. Und außerdem ist Mitzi so auch ja immer in ihrer Nähe. Im Zug zieht die Landschaft an ihr vorbei. Die einfachen Dörfer, die sie so gut kennt und die sie – als zuerst Mitzi und dann auch Wetti Frauendorf verlassen haben – auch bald hinter sich lassen würde, scheinen ihr nun schon wie ein Teil aus einem anderen Leben zu sein. Ein Leben, das sie als Kind gerngehabt und in dessen kleinem Raum sie die wichtigsten Dinge im Leben erfahren, das aber nun den Zeitpunkt erreicht hat, einem anderen Leben Platz zu machen. Ein Leben als Weinbäuerin, wie das ihrer verstorbenen Mutter war nie das, was Franziska sich gewünscht hat. Damit verbunden ist für sie auch die Art von Familie, die sich Franziska vorstellt. Ihre verstorbene Mutter hatte immerhin insgesamt zwölf Kinder auf die Welt gebracht. Sechs davon waren im Kleinkindalter an verschiedenen Krankheiten verstorben und nur sechs haben überlebt, drei Brüder und drei Schwestern, eines davon Franziska. Die Gegenwart und die Zukunft dieser sechs Kinder ist derzeit jedenfalls nicht das, was sich die verstorbene Aloisia Heuberger Zeit ihres Lebens vorgestellt hat, so viel ist sicher, denkt Franziska während der Fahrt. Sie wünscht sich auf jeden Fall eine andere Art von Leben und von Familie. Auch wenn die Umstände keine einfachen sind und sie nur schweren Herzens ihre drei kleineren Brüder in Frauendorf zurücklässt, ist sie letztlich froh, auf dem Weg zu sein. Ihren Glauben an das Gute in den Menschen, ihr praktisches Wesen, die Geselligkeit und ihren Humor aus der Welt der «einfachen Leute» sollte sie aber mitnehmen. Und ihr Leben lang auch behalten.

2.

Die ersten Monate in der Stadt sind aufregend und neu. Mitzi und Wetti holen sie wie versprochen vom Bahnhof ab und bringen sie zu den Blauensteiners, nur ein paar Häuser entfernt von Wettis Arbeitgebern. Allein schon der Weg vom Bahnhof nach Hietzing gleicht für sie einem Abenteuer. Das Haus in Hietzing, einem edlen und altehrwürdigen Stadtteil von Wien, ist ein altes und prächtiges Herrschaftshaus, in dem im ersten Stock in einer geräumigen Wohnung die wohlhabende Familie mit drei kleinen Kindern lebt. Franziska bewohnt ein kleines Dienstmädchenzimmer gleich neben der Küche, mit eigenem Waschbecken, einem Einzelbett und einem kleinen Tisch mit Stuhl. Das Zimmer ist größer und schöner als das Zimmer in Frauendorf, das sie mit zweien ihrer Geschwister teilen musste. Die beiden Familien, bei denen die drei Schwestern nun alle angestellt sind, sind allesamt großzügig. Sie kennen einander und sind mit den Arbeiten der Heuberger-Schwestern sehr zufrieden. Anfangs muss sich Franziska zwar gewöhnen an den Tagesablauf der Familie Blauensteiner, an die verschiedenen Traditionen und Feste, die in der liberalen jüdischen Gemeinschaft gefeiert werden und die für sie trotz der Erzählungen von Mitzi und Wetti neu und etwas fremd sind. Doch die Arbeiten im Haushalt, das Putzen und Aufräumen der herrschaftlichen Wohnung und das Kochen von einfachen und später komplizierteren Gerichten lässt sie Woche für Woche immer erwachsener und selbstbewusster werden. Franziska schätzt den respektvollen Umgang, den sowohl Frau als auch Herr Blauensteiner zu ihr und Mitzi pflegen sehr. Mehr als einmal in den ersten Wochen ihrer Beschäftigung betonen beide abwechselnd, wie froh sie über diese neue bodenständige Gehilfin im Haushalt sind. Die Erledigungen für die Blauensteiners, die sie – wie ihre Schwestern auch – an manchen Tagen in die feinen Gegenden und in die innere Stadt von Wien zu Tuchhändlern, Konditoreien oder edlen Kleidergeschäften rund um den Schwedenplatz führen, erschließen ihr eine neue Welt und machen sie selbstständig darin, sich in einer Großstadt zu bewegen. Am liebsten fährt Franziska mit den Straßenbahnen – in Wien auch Tramway genannt – durch die Stadt, die seit ein paar Jahren auch als zweistöckige Bahnen unterwegs sind. Die freien Tage verbringen die Schwestern oft gemeinsam in den schönen Parks der Stadt, bei einem kleinen Kaffee in einem der alten Kaffeehäuser nahe der Ringstraße oder einem Kracherl – einer Zitronenlimonade – von einem der Stände im Park, die sie sich mit dem einfachen Gehalt leisten. Das Bestaunen der Auslagen der schönen Kleidergeschäfte lässt sowohl Mitzi, Wetti und auch Franziska davon träumen, eines Tages einen jungen Mann kennenzulernen und selbst in der Stadt in eine eigene Wohnung zu ziehen. Und vielleicht irgendwann einmal sich eines dieser Kleider selbst kaufen zu können und eine von jenen Frauen zu werden, die sie so bewundern.

Der Auszug aus dem Weinviertel, vom Hof in Frauendorf und von den Verwandten in Sitzendorf liegt gefühlsmäßig schon lange zurück. Doch sowohl Franziska als auch Mitzi und Wetti machen sich Sorgen um ihre drei kleinen Brüder Johann, Alois und Franz, schreiben Postkarten und versuchen, die verbliebenen Heuberger-Kinder auch aus Frauendorf nach Wien zu holen und sich um sie zu kümmern. Der jüngste Sohn Franz, ist gerade einmal neun Jahre alt, als Franziska den Hof verlassen hat. So schmieden die drei Schwestern einen Plan, in dem sie auch Johann, Alois und Franz, einen nach dem anderen, in die Großstadt und weg von der neuen Frau von Franz Heuberger Senior holen wollen.

Dank der Sorgfalt und Verlässlichkeit in ihren Anstellungen haben sowohl Mitzi als auch Wetti und Franziska ein äußerst gutes Auskommen mit ihren Arbeitgebern. Doch, letzten Endes ist es wieder Mitzi, die es zuwege bringt, zwei weitere Familien darin zu überzeugen, Johann und Alois – Hans und Loisl – bei sich als Hausbedienstete für die groben Arbeiten anzustellen. Und, sogar für den kleinen Franz findet sich ein älteres Ehepaar, das bereit ist, den mittlerweile zehnjährigen Buben bei sich aufzunehmen. Später wird Loisl das Schlosserhandwerk in der Stadt erlernen, Hans wird zurück ins Weinviertel nach Eggenburg ziehen und dort eine Stelle als Portier in einem Erziehungsheim annehmen und der kleine Franz wird als Koch und Kellner angelernt. Schließlich zieht es auch ihn aus der Stadt wieder aufs Land zurück, und so macht er Jahre später einen eigenen Gasthof in Glaubendorf an der Schmida auf.

Mit der Rückholung der kleineren Brüder ist damit der letzte verbliebene Teil der gemeinsamen Familie Heuberger wie sie einmal war, Geschichte. Es ist eine Meisterleistung der drei Schwestern, alle Geschwister so zusammengehalten zu haben, als wären sie eine Familie geblieben. Für Franziska ist es ein schönes Gefühl, auch ihre Brüder wieder näher an ihrer Seite zu wissen. An den Abenden, an denen sie sich allein in ihrem Dienstbotenzimmer für die Nacht fertig macht, dankt sie in Gedanken vor allem ihrer Schwester Mitzi, aber auch ihrer verstorbenen Mutter Aloisia. Denn in Franziskas Augen war sie es, die das Bedürfnis der Geborgenheit bei allen Kindern gestillt hat und die letzten Endes genau diesen Wert an ihre Töchter weitergegeben hat. Für sich schwört sie sich in diesem kurzen Moment, bevor ihr aus Müdigkeit von der getanen Arbeit die Augen zufallen, genau das nie zu vergessen und auch an ihre zukünftigen Kinder weiterzugeben.

3.

Von weitem her hören sie bereits die fröhliche Gesellschaft. Franziska ist mit Mitzi unterwegs zu einem Gartenfest im Frühjahr 1927, das von der Blumenthal-Familie, Wettis Arbeitgeberin, veranstaltet wird. In ihren schönsten Kleidern und in den blank polierten Schuhen betreten sie zurückhaltend den Garten der prunkvollen Villa am Rande der Stadt. Schon werden sie von Wetti empfangen, die ebenfalls ihre beste Garderobe trägt und darüber eine Servierschürze anhat. Einzelne Gäste sind bereits angekommen und an verschiedenen Tischen haben sich kleine Gruppen gebildet, die ins Gespräch vertieft sind. Frau Blumenthal begrüßt Mitzi und Franziska und fügt an, dass sie sich gar nicht entscheiden könne, wer von ihnen nun die schönste und tüchtigste wäre. Die zwei jungen Frauen reagieren freudig, bedanken sich höflich für die Einladung zum Fest und lachen gemeinsam mit Frau Blumenthal. Wetti hat an diesem Nachmittag die Aufgabe, die Gäste mit Getränken und kleinen Appetitanregern zu versorgen und macht sich gleich darauf wieder daran, mit dem Tablett voller Salzgebäck herumzugehen. Mitzi und Franziska tauchen ein ins Geschehen und setzen sich an einer der langen Holzbänke unter der alten Linde, die einen angenehmen Schatten auf die sonnige Wiese wirft. Ein warmer Frühsommertag ist es, an dem die Damen und Herren ihre schicken Kleider ausführen und sich zu diesem Stelldichein im Nobelbezirk Wiens versammeln. Für Franziska und Mitzi ist es spannend zu sehen, wer aller in welchen Kleidern und mit welchen Partnerinnen und Partnern zu diesem Frühlingsfest kommt. Hin und wieder tuscheln sie etwas miteinander, holen sich ein Glas Holunderlimonade und schlüpfen unter dem Tisch insgeheim aus ihren schönen, aber doch unbequemen Schuhen.

Irgendwann am späten Nachmittag beginnt die Musik zu spielen. Zwei Geigenspieler, ein Mann an der Kontragitarre und einer an der Klarinette spielen und singen bekannte Wiener Lieder, die einige der Gäste in eine Nostalgie vergangener Zeiten verzaubern. Vom Nebentisch schnappt Franziska Gesprächsteile auf und merkt, dass nicht alles so rosig zu sein scheint im Jahr 1927 im damals sozialdemokratisch regierten «Roten Wien». Man befürchtet, aus der wirtschaftlichen Krise nicht mehr herauszukommen, die das Ende des ersten Weltkriegs für die meisten Branchen bedeutet hat. Man sorgt sich um Geschäfte, man sorgt sich aber auch um die in der Bevölkerung immer stärker werdenden Ressentiments gegenüber der großen jüdischen Gemeinschaft in Wien.

Trotzdem sich die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei seit dem fehlgeschlagenen Putsch Adolf Hitlers in München im Jahr 1923 selbst in ihren angestammten Anhängergruppen der Studenten, Akademiker und Beamten schrittweise zerstört und sich schließlich 1926 zerteilt hat, ist das in der Bevölkerung anhaltende und sich immer mehr verbreitende Gefühl der Ablehnung und Diskriminierung gegenüber den Jüdinnen und Juden spürbar. Einige Jahre später wird sich die Lage umdrehen und der abgespaltene Teil der «Hitlerpartei» wird am gekeimten Antisemitismus der Bevölkerung problemlos anknüpfen können. Obwohl die Gäste des Festes dies nicht wissen können, ist es ein nicht greifbares Unbehagen, das in manchen Gesprächen mitschwingt. Es ist ganz so, als würden sie etwas wissen, was erst Jahre später Wirklichkeit werden sollte. Franziska weiß davon nichts, und hat sich auch bisher nicht für Politik interessiert. Für sie sind sie alle Wienerinnen und Wiener. Erst später erfährt sie, dass es nicht so ist und dass in der Großstadt bald gar nicht mehr alle gleich sein werden.

Doch an diesem Abend spielt das keine Rolle, denn das Zuhören bei den Gesprächen am Nebentisch wird uninteressant als die Musiker beginnen, Tanzlieder zu spielen. Obwohl weder Franziska noch Wetti einen Tanzpartner mitgebracht, geschweige denn eine der bekannten Tanzschulen der Stadt besucht haben, sitzen sie erwartungsvoll an ihrem Tisch. Es dauert nicht allzu lange, bis Mitzi vom jungen Josef Marthaler entdeckt wird, den sie schon einmal auf einem der Familienfeste der Blumenthals kennengelernt hat. Er holt Mitzi zum Tanzen auf den mit Holzplanken gebauten Tanzboden. Franziska bleibt am Tisch sitzen und nippt an ihrer Holunderlimonade. Drei Tische weiter beobachtet ein junger Mann verstohlen die Frau, die da allein am Tisch geblieben ist. Es dauert weitere drei Musikstücke, bis sich der junge Mann, Alois Nafé, an den Tisch unter der Linde heranwagt um Franziska zum Tanz zu bitten. Gekleidet in einem engen grauen Anzug, einem weißen Hemd und einem graubraunen Hut scheint der hagere Mann beinahe zerbrechlich neben der robusten und bäuerlichen Franziska. Dem ersten Tanz folgt ein nächster und dann noch einer. Die beiden wechseln während des Tanzens kaum ein Wort miteinander, doch ihre Blicke treffen sich. Franziska weiß später nicht mehr, ob es das helle Blau von Alois’ Augen oder der Blick, mit dem er sie ansah oder ob es doch sein nur leicht zurückhaltendes Lächeln war, das sie verzauberte. Mitzi hat sich schon längst wieder an den alten Platz am Tisch gesetzt und Wetti ist von ihrer Serviertätigkeit für eine längere Pause zum Tisch der Schwestern gekommen, als bereits ein unsichtbares Band zwischen Franziska und Alois geknüpft ist. Dieses Band wird bis ins Jahr 1983 halten.

4.

Seit sie Alois kennen gelernt hat, ist Franziska ganz im siebten Himmel. Die Arbeit bei den Blauensteiners geht ihr tagsüber leicht von der Hand und sie lebt von den freien Nachmittagen und Abenden, die sie mit dem jungen Alois verbringt. Sie erfährt, dass Alois ein gelernter Handwerker ist, eigentlich sogar ein Bildhauer und Künstler, der das Metallgießen als Profession gewählt und darin auch die Meisterprüfung abgelegt hat. Die 1920er Jahre sind jedoch nicht die Zeit, in der man mit Kunsthandwerk viel Geld verdienen kann, darum freundet sich Alois mit einigen Kollegen an, die aus ihrem Handwerk einen einträglichen Beruf gemacht haben. Er steigt als Mitarbeiter einer Metallfabrik ein und ist dort schon nach kurzer Zeit in der Entwicklung neuer Geräte für das Schweißen von Metallen beschäftigt. In der ersten Zeit noch in Wien und Umgebung tätig, expandiert die Firma bald und versucht, den europäischen Markt zu erobern. Dies ist auch der Grund, warum Alois am Frühlingsfest der Blumenthals eingeladen war, eine sich anbahnende Geschäftsbeziehung zwischen der Firma, in der arbeitet und dem Ehemann von Frau Blumenthal. Franziska erfährt auch, dass er eigentlich aus Stadlau stammt, dass der Name Nafé früher mit «v» geschrieben war und dies ein Überbleibsel der Franzosenkriege unter Napoleon wäre. Und sie erfährt auch, dass die Nafés ursprünglich aus Südfrankreich stammen. All das gefällt ihr sehr und macht Alois in ihren Augen noch um einiges attraktiver.

Die Nachmittage und Abende mit ihrer neuen Bekanntschaft vergehen Franziska wie im Flug. Schon nach dem dritten Treffen kommen sich beide näher und entdecken, dass aus dem gemeinsamen Tanz mehr werden kann als eine kurze Liebschaft, wie ihre verstorbene Mutter immer gesagt hat. Ist es das, wovon Franziska im Zug von Großweikersdorf nach Wien geträumt hat? Sie weiß es nicht, denn das einzige, das sie sicher sagen kann, ist, dass es ein ungemein vertrautes Gefühl ist, wenn sie an der Seite von Alois durch die Wiener Innenstadt schlendert. Ein Gefühl, das sie nur aus den lang vergangenen Tagen in Frauendorf kennt. Franziska ist nicht jemand, der über solche Dinge lange nachgrübelt, sie nimmt die Situationen wie sie kommen. Ihr Pragmatismus und ihre von Grund auf positive Haltung bringen sie dazu, einfach zu reagieren. Und so kommt es, dass Franziska und Alois sich im Dezember 1929 verloben. Sie heiraten im Juli 1930, weil ein Kind unterwegs ist. Am 1. August 1930 kündigt Franziska Nafé, ehemals Heuberger, ihre Stelle bei der Familie Blauensteiner und zieht aus Hietzing um in die Josefstadt, dem gut bürgerlichen achten Wiener Gemeindebezirk. Dort haben Alois und sie einen der begehrten «Hausbesorgerposten» bekommen.

In der Piaristengasse beziehen sie im September die kleine Hauswartwohnung im Erdgeschoß. Nach dem Hausflur gleich links hinunter im Souterrain liegt die Wohnung. Nach der Wohnungstür liegt die Küche und anschließend an die Küche liegt die Waschküche. Von dort kommt man in einen schönen, großen Garten. Ab nun sind sie zuständig für die Sauberkeit im Haus, für kleinere Reparaturen und für das Einhalten der Abfallordnung. Sie sind auch Ansprechpersonen für die Mieterinnen und Mieter des alten Hauses und zuständig für das Entgegennehmen der Kohlelieferungen. Die Arbeitsteilung des neu vermählten Paares ist recht schnell klar, denn Alois ist tagsüber mit seiner Tätigkeit in der Firma beschäftigt und so ist es Franziska, die von nun an die «gute Seele» im Haus ist. Auch hier wird ihr angenehmes und zugängliches Wesen schnell ein Garant für gute Beziehungen im Haus. Franziska lernt die Mieterinnen und Mieter mit ihren Eigenheiten kennen und erfährt Geschichten, die sich um die kleinen und großen Sorgen der Leute drehen. Es ist fast schon so, denkt sie sich manchmal, als hätte ich meinen Traum erreicht. Den Traum von der eigenen Wohnung, von den schönen Kleidern und vom Leben in der Stadt an der Seite eines erfolgreichen Mannes - weit weg von der geistigen Enge des Weinviertels, aber bewusst und stolz über ihre bodenständige Herkunft.