5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

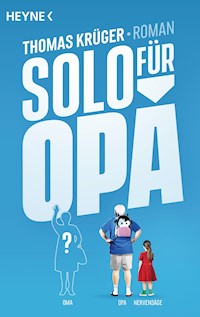

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Findet Oma!

Wo steckt nur Margit? Eigentlich hatte Herbert Fröhlich vorgehabt, den Nachmittag über in seinem Lieblingssessel zu dösen und erst wieder aufzustehen, wenn seine Frau ihn zum Essen ruft. Stattdessen tobt plötzlich seine fünfjährige Enkelin durch die Zimmer und zerbricht das Geschirr. Und von Margit keine Spur. Was hat sie noch mal gesagt, wohin sie wollte? Hat sie überhaupt etwas gesagt? Herbert wächst über sich selbst hinaus und erfindet kurzerhand ein Oma-Suchspiel für seine Enkelin. Noch ahnt er nicht, wohin ihn das führen wird …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 393

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Das Buch

Herbert Fröhlich hat ein Problem. Seine Frau Margit ist plötzlich verschwunden. Er bemerkt es, als seine Tochter Brigitte heulend vor der Tür steht und ihre eigene Tochter, die fünfjährige Julia, für ein paar Tage bei den Großeltern abgeben will, weil sie Stress mit ihrem Mann Ludwig hat, mit den Nerven runter ist und eine Auszeit braucht. Bevor irgendetwas erklärt wird, ist Brigitte verschwunden und Julia geht im Haus auf Omasuche – das Drama beginnt.

Der Autor

Thomas Krüger, geboren 1962, ist Hörbuch- und Kinderbuchverleger, Autor von verrückten Kinderbüchern wie Jo Raketen-Po – und Verfasser der Krimis um einen seltsamen Ermittler mit drei Laufenten: Erwin Düsedieker.

Lieferbare Titel

Die Erwin-Düsedieker-Reihe:

Erwin, Mord & Ente

Entenblues

Erwin, Enten & Entsetzen

Erwin, Enten, Präsidenten

Thomas Krüger

Roman

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Originalausgabe 05/2019

Copyright © 2019 by Thomas Krüger

Copyright © 2019 by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Dieses Werk wurde vermittelt durch die

Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH,

30827 Garbsen.

Redaktion: Astrid Roth

Umschlaggestaltung: © Anton Riedel, FEEDMEE

Satz: KompetenzCenter; Mönchengladbach

ISBN: 978-3-641-22376-2V002

www.heyne.de

Prolog

Das Taxi, das sie zum Münchner Hauptbahnhof bringen sollte, kam um zwanzig vor neun. Der Zug fuhr um halb zehn, und ausgerechnet dieser Taxifahrer nahm die Vorschriften ernst:

»Fünf ist die Kleine? Dann muss ich umbauen.«

Er kramte einen zerschrammten Kindersitz aus dem Kofferraum und wuchtete ihn auf die Rückbank. Es dauerte fast zehn Minuten, bis sie alle ihre Sachen verstaut und im Wagen Platz genommen hatten – Otto, Enrico und Julia hinten, Herbert vorn auf dem Beifahrersitz. Er umklammerte den Koffer mit dem Lösegeld.

Kaum war der Wagen losgefahren, fragte Julia:

»Opa, hast du auch ein gelbes Lachgesicht?«

»Ein was?«

»Deine Opa hatte ganze sso gelbe Ssähne in seine Gesichte«, lachte Enrico.

Julia blieb ernst und beharrlich: »Du brauchst ein gelbes Lachgesicht, Opa.«

»Äh, ja. Guck mal. Ich lache.« – Herbert drehte sich nach hinten, lachte Julia leicht genervt an. »Aber das ist nicht gelb, oder?«

»Doch, Opa. Das ist Opagelb. Aber du brauchst ein gelbes Lachgesicht für die Klaumänner.«

Endlich fiel der Groschen. Bei Otto.

»Herrje, der Aufkleber!«

»Aufkleber?«

»Na, in dem Brief, da hat’s doch dringestanden. So ein Smiley. Auf dem Koffer.«

Verflixt, an den Smiley hatten sie nicht gedacht.

Benutzen Sie bei der Geldübergabe einen schwarzen Geldkoffer mit aufgeklebtem gelbem Smiley. Herbert hatte den Brief so oft gelesen, dass er ihn auswendig kannte. Aber wieso wusste Julia davon?

Herbert sah entgeistert von Otto zu Enrico. Von dem kam auflachend nur ein: »Isse Evolotion«, womit er keine italienische Sonnencreme meinte, sondern eine Art Naturgesetz. Kinder wussten immer alles, was sie nicht wissen sollten.

Sie brauchten also ein Smiley.

»Wie kommen wir an so ein Ding?«

Otto starrte auf sein Mobilphone. Er suchte nach Verkaufsshops, die auf dem Weg zur Innenstadt lagen, während das Taxi auf Höhe des Großhesseloher Bahnhofs darauf wartete, dass ein Baufahrzeug die Straße frei machte. Es war kurz vor neun. Die Stichwortfolge Smiley Aufkleber Shop ergab lediglich Angebote von Internet-Händlern. So etwas wie Straßenverkauf gehörte wohl der Vergangenheit an.

Enrico warf ein, dass Sticker und Ähnliches in Schreibwarengeschäften zu finden seien. Also hielten Herbert und er nach entsprechenden Läden Ausschau. Otto wechselte im Internet zur Website der Bahn und checkte den Stand der Zugverspätung. Es gab keine.

»Immer dasselbe, wenn man mal eine braucht«, schimpfte er.

Nah der Theresienwiese wurden sie dann doch noch fündig. In einem Geschäft für Quietschbuntes, Glitzerzeug und Einhorn-Sticker.

Als Herbert wieder auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte, zog er den Kauf hervor und klebte ein großes gelbes Lachgesicht mit aus dem Mundwinkel gestreckter Zunge auf das teure Leder des Aktenkoffers. So viel Kritik an den Entführern musste erlaubt sein.

Der Taxifahrer beobachtete ihn aus den Augenwinkeln, guckte immer mal wieder in den Rückspiegel zu Otto und Enrico und schüttelte den Kopf. Zunächst hatte er an einen seltsamen Familienausflug gedacht: ein Opa, dessen Enkelin, zwei alte Freunde des Opas. Aber jetzt …

»Sind Sie … äh … Geschäftsleute?«, fragte er ungläubig.

»Nein«, sagte Herbert, »wir arbeiten für die Regierung«, worauf der Taxifahrer die frisch begonnene Kommunikation gleich wieder einstellte.

Um neun Uhr zwanzig erreichten sie den Hauptbahnhof. Zehn Minuten vor Abfahrt des Zuges. Herbert zahlte die Fahrt trotz Zeitnot unter Ausnutzung seiner Kleingeldbestände. Der Taxifahrer räusperte sich mehrfach, stieg aus, wuchtete Herberts Reisetasche, Enricos Seesack und Ottos Golftasche – »Bitte Vorsicht, des is kein Hardshell!« – aus dem Kofferraum und verschwand ohne Hoffnung auf Trinkgeld.

»Idiot«, zischte Herbert.

»Opa, du schimpfst schon wieder.«

»Ja. Das muss man manchmal. Kennst du sicher von deiner Mama. Sei vorsichtig, Julia, hier ist ziemlich viel Verkehr.«

Dann sah er auf den halb versteckten Seiteneingang des Bahnhofs und blickte auf seine Uhr. Sie mussten einmal durch das gesamte Bahnhofsgebäude:

»Mistverdammt.«

»Ooopa!«

Opa ging nicht darauf ein, sondern brüllte: »Gleis zwölf!«, woraufhin sich alle in Bewegung setzten …

Fünf Tage zuvor: Überraschung!

Herbert war mit Buch in den Händen im Lesesessel eingenickt. Mit seinem grauweißen Haar erinnerte er ein bisschen an Cary Grant. Vielleicht auch an George Clooney. Im Schlaf hatte Herberts Gesicht etwas Friedliches, fast schon Kindliches, obwohl er bereits 75 war. Er hatte in den vergangenen Jahren ein paar Kilo zugenommen, und wenn er sich entspannte, überspielten die weichen Wangen das Mürrische fast völlig.

Der Eindruck des Kindlichen mochte auch daher rühren, dass Herbert so seltsam zur Seite gekippt dalag. Ein Bild zum Schmunzeln. Aber das änderte sich nun:

DINGDONG! – Jemand stand vor der Haustür. Herbert zuckte. Nochmals DINGDONG! – Er erwachte:

»Es hat geklingelt, Margit. Machst du mal auf!«

Die Brille war ihm von der Nase gerutscht und auf den Lippen hängen geblieben. Sie klemmte mit den Bügeln noch hinter den Ohren und nahm den Mund sozusagen gefangen. Weil Herbert im Alter länger brauchte, um aus einem Schläfchen wieder aufzutauchen, bemerkte er sein Unvermögen zu sprechen erst, als die Sätze raus waren.

Leiser als sonst – denn ohne Brillen-Maulkorb konnte er sehr laut sein – nuschelte er:

»Blödes Ding. Margit?!«

Wo steckte seine Frau?

Das Buch, in dem er gelesen hatte, war ein Krimi. Es ging um einen Entführungsfall. Eine haarsträubende Geschichte, die ihn dennoch nicht losließ. Vielleicht, weil er sich so herrlich darüber aufregen konnte.

Herbert Fröhlich war ein passionierter Nörgler. Und wenn er loslegte, dann in Stil und Lautstärke eines Mannes, der als fußballbegeisterter Fernsehzuschauer die Jobs von Trainer und Schiedsrichter gleich mit übernahm. Margit konnte ein Lied davon singen. Auch von Herberts Dickfelligkeit. Wenn es zum Beispiel darum ging, mal selbst den Hintern zu heben und die Tür zu öffnen.

DINGDONG!

»MARGIT!?«

Ächzend erhob er sich aus dem Sessel und grummelte: »Wo treibt die sich denn wieder rum? Braucht wohl doch ein Hörgerät.« Dann schlurfte er aus dem Wohnzimmer.

DINGDONGDINGDONG!

»Ja doch!«

Als Herbert die Haustür öffnete, flitzte ein kleines blondes Mädchen mit wippenden Zöpfchen an ihm vorbei, direkt auf die Treppe zu, die nach oben führte. Das Mädchen trug einen seltsamen Rucksack mit großen Augen und Kuhnase und rief: »Oma! Oma! Ich bleibe bei di-hir! OMA!!«

Herbert erschrak.

»Himmel, sei doch vorsichtig. Und nicht so …!«

Nicht so trampeln – wollte er rufen. Aber das BOMM! BOMM! BOMM! der Kinderfüße auf den Eichenholzstufen hätte selbst die Stimme eines Fußballkommentators nicht übertönen können.

»Ich kriege noch mal einen Herzinfarkt!«, schimpfte er, den Blick noch immer mürrisch zur Treppe gewandt. Von oben klang es hell und fröhlich:

»Oma?«

»Einen Herzinfarkt, hörst du?«, rief Herbert treppauf.

»Oma? Hast du dich versteckt? Oma!«

Die Stimme des Mädchens kam wie aus weiter Ferne. Eine zweite Stimme, eine vorwurfsvolle Frauenstimme, meldete sich von der Haustür aus:

»Papa, Julia weiß nicht, was ein Herzinfarkt ist, und du solltest ihr auch nicht solch einen Unsinn erzählen. Das macht ihr nur Angst.«

Herbert sah sich nicht um. Er hielt den Blick weiter zur Treppe gerichtet, als er der Frauenstimme antwortete:

»Sie sollte wissen, dass ältere Menschen kein Spielzeug sind, das man kaputt machen darf. Und Angst macht diesem Kind gar nichts, wenn du mich fragst.«

BOMM! BOMM! BOMM! BOMM!

Die Geräusche kleiner und zugleich schwerer Füße. Das Kind – Julia – schien mitnichten daran interessiert, auf Herbert herumzutrampeln, sondern wollte ganz offenbar den Flur im ersten Stock zum Einsturz bringen. Zumindest würde bald Putz von der Decke platzen, wenn sie so weitermachte, dachte er. Und mit Schmerz im Blick drehte er sich um.

Die Frau, die in der geöffneten Haustür stand wie ein Häufchen Elend, war Herberts und Margits Tochter Brigitte.

»Was ist denn mit dir los?«, fragte Herbert. »Hast du geheult?«

»Danke für die Anteilnahme, Papa.«

Sie schniefte. Verzweiflung stand ihr in das schmale, blasse Gesicht geschrieben. Das ansonsten wild gelockte, dunkle Haar wirkte schlaff und stumpf.

Neben Brigitte stand ein sehr bunter Kinderkoffer. Eine Art Biene aus billigem Kunststoff, grellgelb-schwarz. Ein Trolley, dessen Oberteil, der Kopf der Biene, Herbert angrinste wie eine dieser dämlichen Figuren aus japanischen Zeichentrickfilmen, mit denen laut Herbert die Kultur unterzugehen drohte. Julia, Herberts Enkeltochter, liebte sowohl solche Filme als auch den Koffer.

»Was hast du denn wieder?«

Herbert sah seine Tochter streng an. Er hatte irgendwann im Leben entschieden, allzu frühe Andeutungen von Verständnis zu vermeiden, weil sie nur dazu führten, dass man seine Gutmütigkeit ausnutzte. Wobei das, was Herbert als Gutmütigkeit bezeichnete, bei seiner Frau Margit schon mal Scheidungsgedanken auslöste.

»Wegen deinem …?«

Herbert sprach das Wort Mann nicht aus. Brigitte, 43 Jahre alt, wenn Herbert sich richtig erinnerte, hatte, als sie mit Julia schwanger war, einen Menschen geheiratet, den Herbert nur ein paarmal persönlich getroffen hatte. Zum Beispiel auf dem Standesamt. Weil Margit ihn gezwungen hatte. Du kannst nicht zum Angeln gehen, wenn deine Tochter heiratet, hatte sie gesagt.

Dabei wäre das Wetter ideal gewesen.

Ludwig, so hieß er. Ludwig Schmitz. Arbeitete bei der Bahn. Im Fahrdienst oder so. Verfolgte aber irgendwelche Künstlerambitionen und kam damit nicht recht auf die Beine. Margit wusste wohl mehr, versuchte immer mal wieder, sich für ihn starkzumachen. Herbert wollte nichts davon hören. Frauen und ihr Mutterinstinkt. Laufen lernt man nicht, wenn man am Händchen gehalten wird, war seine Devise.

Eine ziemlich verkrachte Existenz war dieser Ludwig Schmitz. Schüchterner Typ mit großen, staunenden Augen. Von Alkoholproblemen war mal die Rede gewesen. Jedenfalls hatte Herbert Margits Aussagen so gedeutet. Er war außerdem fest davon überzeugt, dass Brigitte die Beziehung zu diesem Ludwig nur deshalb aufgenommen hatte, um ihn, ihren Vater, zu ärgern. Oder weil das Kind unterwegs gewesen war. Tja, Brigittes Ehekrisen der vergangenen Jahre sprachen eine deutliche Sprache.

Doch ein Hättest du mal auf mich gehört, war jetzt fehl am Platz. Das ahnte sogar Herbert. Brigitte sah ziemlich mitgenommen aus.

»Na, komm rein, ich mach dir einen Kaffee. Wird schon wieder«, brummte er.

»OOOOMAAA! Mama, ich kann Oma nicht finden!«, rief Julia von oben.

Herbert, der zur Seite getreten war, damit Brigitte endlich den Weg ins Haus fand, runzelte die Stirn.

»Wieso fragt sie dich und nicht mich? Ich müsste doch wissen, wo sich meine Frau in diesem Haus aufhält, nicht du.«

In Brigittes verheultem Gesicht zuckte etwas, das in einem weniger verheulten Moment Sarkasmus hätte andeuten können.

Sie fragte: »Weißt du denn, wo sie ist?«

Herbert stutzte, blies die Backen auf, wollte antworten, das sei ja wohl eine seltsame Frage. Allerdings fiel ihm beim Mundaufmachen ein, wie berechtigt sie war.

Was war denn bloß los gewesen, bevor er bei diesem dämlichen Krimi eingeschlafen war? Margit hatte sich wegen irgendwas fürchterlich aufgeregt. Das passierte manchmal, und Herbert hatte es sich angewöhnt, aufziehende dunkle Wolken in ihrem grau gewordenen Ehehimmel einfach zu ignorieren.

Margit und er waren seit 45 Jahren verheiratet. Du meine Güte, da musste er wohl nicht mehr jeden Tag rote Rosen kaufen. Wurde ohnehin alles immer teurer. Und abgeschnittene Blumen: Da konnte man auch gleich Leichenteile verschenken – wenn man es genau betrachtete.

Herbert neigte zu solchen Betrachtungen.

Brigitte unterbrach seine Gedanken.

»Vermutlich ist Mama was einkaufen gegangen«, sagte sie. »Oder sie ist kurz drüben bei Erika. Ich muss los. Julias Sachen habe ich alle in den Koffer gepackt. In spätestens einer Woche bin ich zurück. Mach’s gut.«

»Wie bitte?« Herberts Stimme kam wie ein kurzes Bellen.

»Kommt Oma bald wieder?« Julia war die Treppe heruntergehüpft und zog ihre Mutter am Pullover.

»Die Oma ist nur mal kurz weg, Schatz. Opa nimmt schon mal deinen Koffer und bringt ihn in Omas Schlafzimmer«, sagte Brigitte mit gespielter Ruhe.

»Also, der Opa würde dazu gern gefragt werden.«

Herbert war alarmiert, denn Omas Schlafzimmer war auch sein Schlafzimmer.

»Außerdem, liebe Brigitte, was soll das jetzt mit Julia?«

»ICH schlafe bei Oma, nicht der Opa!«, rief Julia und sauste davon. Vermutlich, um das Schlafzimmer zu besetzen und Opa den Zutritt zu verwehren. Opa nahm die Gelegenheit wahr, unter Ausschluss seiner Enkeltochter ein ernstes Wort mit Brigitte zu wechseln.

»Worum geht es hier eigentlich?«, raunzte er. »Sollen deine Mutter und ich uns eine Woche lang um Julia kümmern? Was ist denn los bei euch?«

Brigittes Unterlippe zitterte, als sie sagte: »Papa, das ist mir jetzt zu viel. Ehrlich. Ich …«

Wieder kamen ihr die Tränen, weshalb Herbert schwieg. Das war allerdings dumm, denn es sollte seine letzte Chance sein, noch zu erfahren, was genau Brigitte bewogen hatte, mir nichts, dir nichts ihr Kind bei ihm abzuladen und zu verschwinden.

»Ich melde mich«, schluchzte sie, drehte sich um und rannte zur Tür. »Sag Mama, dass ich ihr das alles erkläre.«

Herbert riss die Augen auf: »Heißt das etwa, deine Mutter weiß nichts von dieser Aktion?«

Der Alarmton in seiner Stimme ließ Brigitte im Türrahmen innehalten. Allerdings nur für einen Moment.

»Ich … Ich hab ihr auf die Voicemail gesprochen«, stammelte sie. »Mama ist nicht drangegangen. Sag ihr einfach, was passiert ist. Ich kann das jetzt nicht. Bitte. Ich muss jetzt einfach mal …«

»Aber … Moment mal, ich weiß doch gar nicht, was …«

»Papa, so eine Scheiße plant man doch nicht!«

Mit diesen Worten stürmte Brigitte endgültig davon.

Nicht planen? Alles Ungeplante, Gefühlige war Herbert ein Gräuel. Sollte das alles jetzt an ihm hängen bleiben?

Er hatte schon erwogen, trotz seines Alters loszusprinten, seiner Tochter nachzujagen, sie zu fassen, festzuhalten und die Wahrheit mit väterlicher Strenge aus ihr rauszuholen. Doch dann erschrak er wegen eines sehr lauten Geräuschs aus dem ersten Stock. Mit solchen Geräuschen endeten Vasen. Teure Vasen.

Und er erschrak gleich noch einmal. Der Motor von Brigittes altem VW-Golf heulte auf. So laut, dass es vermutlich die gesamte Nachbarschaft mitbekam. Brigitte fuhr heftig ruckend los, was Herbert in seinem Vorurteil bestätigte, dass Frauen für die Kupplungen ihres Lebens leider nie dasselbe Verständnis entwickelten wie für die unfähigen Männer, die sie heirateten.

Und kaum hatte er das gedacht, brüllte Julia aus dem ersten Stock: »Oma schimpft nie. Du darfst auch nicht schimpfen, Opa!«

Himmel, dachte Herbert, hätte ich dieses Scheißbuch doch nie angefangen, dann wäre ich auch nicht eingeschlafen. In seinem Entführungskrimi hatte es bisher weit weniger Action gegeben als an diesem Samstagnachmittag bei ihm zu Hause.

Von oben kamen tappende Geräusche. Julia bewegte sich nach dem vermutlich größten Vasenunfall der vergangenen Jahre vorsichtiger durchs Haus. So was hielt aber nie lange an.

Wo steckte seine Frau?

Es war nicht so, dass Herbert sich um Margit sorgte. Nein, er war nervös. Und der Grund dafür war der Gedanke, Julia für einige Zeit unterhalten zu müssen.

In Herberts Weltbild waren die meisten älteren Menschen, also die Vertreter seiner eigenen Generation, Idioten, die es nie zu etwas gebracht hatten. Die meisten noch nicht vergreisten Erwachsenen waren Menschen, die nie erwachsen werden wollten. Und die meisten Kinder waren ihm schlichtweg ein Graus, weil er sie ganz und gar nicht verstand. Bei Kindern versagte Herberts Selbstschutzmechanismus völlig. Kinder waren Wesen voller Rätsel. Ihr oft vollkommen unverständliches Tun folgte einer Logik, die sogar eine Festung wie die seine erschütterte.

Julia und ihresgleichen begegneten Herberts bretthartem Selbstbewusstsein mit den Fähigkeiten und Werkzeugen von Borkenkäfern – um es mit den Bildern eines interessanten Sachbuches auszudrücken, das auf seinem Nachttisch unter dem jeweils aktuellen Krimi lag. Waldemar Tannwitz: Die Bohrgänge des Buchdruckers – Käfer und ihre Künste.

Manchmal, wenn Margit schon schlief und er den Krimi mit einem Schnaufer der Enttäuschung beiseitelegte, griff er nach diesem Buch. Es war viel dramatischer als jede Beschreibung von Mord und Totschlag. Herbert betrachtete Bilder vom Einbohren der Insekten ins Holz, die kunstvollen Muster der Larvengänge, die Folgen von Pilzbefall. Und weil er zu halblauten Kommentaren neigte, dachte Margit aufwachend manchmal, wie bizarr es doch war, dass ihr im Schlaf so laut sägender Mann mit großer Freude Bücher über Holzzerstörung las.

RUMMS! – dort oben fiel eine Tür ins Schloss. Eine Schranktür?

»Was machst du da, Julia?«

RABABOMM!

»Julia!?«

Herbert, der sich so viel einbildete auf seinen auch im Alter noch wachen Geist, stand noch immer unentschlossen in der offenen Haustür. Und davor stand dieser lächerliche Bienenkoffer. Wie ein überfettes Insekt, das ins Haus eindringen wollte, um es von innen heraus zu zerstören. Auch dieses Bild stammte aus dem Käferbuch. Er konnte den Koffer nicht einfach vor der Haustür stehen lassen. Bei Kindern trugen ältere Menschen Verantwortung. Das ging bis zur Selbstaufgabe.

Er packte das verfluchte Ding am Griff, zog es über die Schwelle und stellte es neben die Garderobe. Margit würde wissen, wohin damit. Dann machte er, dass er die Treppen hochkam, bevor Julia dort oben Dinge tat, die Herbert in eine noch tiefere Sinnkrise stürzten.

Nach fünfzehn Stufen erreichte er ein wenig kurzatmig den Flur in der ersten Etage. Dieser Teil des Hauses war seit ihrer Spätpubertät Brigittes Wohnung gewesen – bis zu ihrem Auszug einige Jahre vor dieser unsäglichen Hochzeit. Seitdem hatte sich vor allem Margit der Räume angenommen. Herbert war mehr der Typ für den Keller oder das Erdgeschoss. Sie hatten damals kurz darüber diskutiert, Brigittes Wohnung zu vermieten. Margit stand zwar nicht im Ruf einer Salonlöwin, sie war aber durchaus ein Mensch, der Gespräche und Austausch liebte. Anders Herbert, dem zwei enge Freunde, Otto von Simmering und Enrico Tazzoli, und dann und wann ein gemeinsam vernichteter Kasten Bier genügte. Er hatte, nach mehrmaligem Räuspern, nur Fremde ins Haus nehmen? Kommt gar nicht infrage gebrummelt – mit der Autorität eines Mannes, zu dessen Lebensleistungen es zählte, eine Firma für Weingummi und Konfekt aufgebaut und im Alter von 65 Jahren für eine stolze Summe verkauft zu haben. HERBIFRO: eine Größe in der Branche.

Die Wohnung oben stand also zum Teil leer. Brigittes Schlafzimmer war noch immer ein Schlafzimmer. Ein Rückzugsschlafzimmer. Wenn Herberts Schnarchen bei Vollmond von der Stufe Laubsäge zu Sägewerk wechselte, schleppte sich Margit regelmäßig die Treppen hoch, um in Brigittes altem Bett Nachtasyl zu finden.

Die Küche in der zweiten Etage glich einem Museum, spiegelte den Designgeschmack der späten Achtziger und enthielt sämtliches Geschirr, mit dem Brigitte als Jugendliche Protest ausgedrückt hatte. Das bezog sich vor allem auf die Tassen aus jener Zeit, als ihr eigenes Reich nur aus zwei Zimmern bestand, ihrem alten Kinderzimmer und dem Schlafzimmer, und sie Frühstück und Abendessen unten mit ihren Eltern einnahm. Einnehmen musste …

Da gab es Kaffeepötte mit Aufschriften wie Ihr mich auch oder Dies ist eine Bombe – sie reagiert auf Ansprechen oder, nachdem Brigitte in der elften Klasse den Grundkurs Philosophie gewählt hatte: Ich schweige, also denke ich. Haltet den Mund.

Aus Brigittes späterem Wohnzimmer hatte Margit ein Künstlerstudio gemacht. Sie malte Ölbilder nach Techniken, die sie sich in zahlreichen VHS-Kursen angeeignet hatte. Nicht schön, aber bunt, wie Herbert mit typischem Feingefühl meinte, als Erika Schröder aus der Nachbarschaft die ersten Gemälde bewundern kam. Damals war Margit noch der abstrakten Kunst zugeneigt gewesen.

Sie konnte an sonnigen Tagen ganze Nachmittage mit Pinsel und Farben verbringen, während Herbert unten saß, Zeitung las, Rechnungen kontrollierte, Anlagepapiere sortierte oder mit Otto von Simmering, seinem Freund und Bankberater, telefonierte. Otto war ehemals Leiter der Sparkasse München Starnberg Ebersbach, Filiale Pullach.

Manchmal reparierte Herbert auch eine Küchenmaschine oder ein Gartengerät. Sein hoch entwickeltes Selbstbewusstsein führte jedoch dazu, dass solche Reparaturen immer mit der Gefahr einer Explosion oder eines Stromunfalls verbunden waren. Margit suchte also schon aus Gründen des Selbstschutzes oft das Weite.

Herbert sah sich um. Er war so selten hier oben, dass er sich nun irgendwie fremd vorkam. Im eigenen Haus. Lächerlich, dachte er.

»Julia?«

Das sehr laute Geräusch von vorhin war vermutlich aus der alten Küche gekommen. Küchen waren Räume der Zerstörung. Scharfe Kanten. Harter Boden. Glücklicherweise leicht zu reinigen, selbst wenn Glasbehälter mit flüssigem Inhalt zu Bruch gingen. Ölige Sachen waren immer sehr lästig, aber ums Reinigen kümmerte sich ja in aller Regel Margit.

Wo lag noch mal die Küche? Am Flurende links. Herbert eilte dorthin, öffnete die Tür, schaute in den Raum. Tatsächlich, auf dem Boden verteilt, entdeckte er Scherben. Nicht die einer teuren Vase. Aber leider auch nicht die einer dieser blöden Sprüchetassen.

»Julia, wo steckst du? Hast du was fallen gelassen?«

Ein leichter Ton von Tadel in der Stimme. Auf zu viel Tadel reagierte das Kind bockig. Das wusste Herbert. Auf dem Küchentisch suchte er nach einem Zettel, der Margits Abwesenheit erklärte. So was wie: Bin rüber zu Erika, ihre neuen Urlaubsfotos gucken. Du hast geschlafen. Wollte dich nicht wecken. Herberts Groll wuchs. Vermutlich stieg auch sein Blutdruck, und das war nicht gut. Aber weshalb hätte Margit ein solches Schreiben auch hier oben hinterlegen sollen? Unten hätte er eine Nachricht erwartet, verdammt. An einem Ort, wo eine Notiz sofort auffiel. Ein Post-it innen an der Haustür zum Beispiel. Oder auf dem Wohnzimmertisch. Das machte sie sonst doch auch. Hatte Margit ihn einfach vergessen?

Zu lange nachdenken durfte er über diese Frage nicht. Nicht bei drohenden Blutdruckwerten von 190 zu 110.

PING! PADINGEL!

Das kam aus dem Wohnzimmer, also dem Künstlerzimmer, auf der anderen Seite des Flurs. Herbert holte tief Luft. Dieser verdammte Altersunterschied von 70 Jahren. Die Kommunikation mit Julia hatte immer etwas von Kontaktaufnahme mit einem Alien. Herbert kannte sich mit Science-Fiction-Filmen ganz gut aus. Überhaupt guckte er gern Filme. Was hatte es in Science-Fiction-Filmen nicht schon für Katastrophen gegeben.

Jetzt entdeckte er sie. Nicht die Aliens, sondern Julia. Er hatte die nur angelehnte Wohnzimmertür geöffnet und sah das Kind und die Staffelei und die Farbtuben auf dem Tisch. Und auch die eine sehr große Tube, die auf dem Fußboden lag. Dort auf dem Teppich.

Eine geöffnete Tube.

»Hmmm-hmmm! Sag mal, was tust du da?«

Eine Art Gewitter grummelte in Herberts Kehlkopf. Julia reagierte noch immer nicht. Vielleicht, weil doch jedem klar sein musste, was sie hier tat: ein Bild malen. Sehr konzentriert. Kinder sind entweder total unkonzentriert, oder aber es gibt nichts und niemanden, der sie aus der Trance einer Beschäftigung herauszuholen vermag.

Herbert ertappte sich bei dem Gedanken, Julia habe ihr Maltalent von seiner Frau geerbt – was kaum freundlich gemeint war. Der Pinsel in Julias Hand hatte den Raum der Leinwand sehr großzügig genutzt. Julias Kleid sah aus wie ein modernes Kunstwerk. Nicht eines à la Magritte, sondern à la Margit.

Das wird noch Ärger geben, dachte er. Seine Fantasie reichte aus, um ihm die Szene vorzuführen, die sich irgendwann in der nächsten Stunde, nach Margits Rückkehr, abspielen würde. Margit würde ihn süffisant anlächelnd fragen, ob es ihm sehr schwergefallen war, auf Julia aufzupassen. Wo er von Erziehung und heutigen Erziehungsfehlern doch so viel wusste.

Er musste Julia stoppen. Sonst sah hier bald alles aus wie in der Fantasie eines Psychopathen – und zwar nach der Tat.

»Ähm. Was … was malst du denn da Schönes?«, versuchte er es. »Ein Bild?«

Wie bescheuert war das denn? Schon als ihm der Satz über die Lippen kam, errötete er. Wie gut, dass Vorschulkinder Antworten wie Nein, ich male nicht, ich stricke ein U-Boot, Alter noch nicht draufhatten.

»Das ist Oma!«, krähte Julia. Womit sie eine aus Schwarz, Rot, Braun, Grün und Gelb zusammengesetzte Ansammlung von Kreisen, Ovalen und Strichen meinte, die nicht ganz auf die Leinwand gepasst hatte.

»Und hier ist Lilli.«

Lilli war die Katze von Erika Schröder. Ein schwarzer Schmierkreis mit aufgesetzten Dreiecken im Bild der Oma. Inklusive Pfotenspuren auf Julias Bauch.

Manchmal schlich Lilli sich ins Haus. Margit fütterte sie, was Herbert auf die Palme brachte. Lilli, dieses Mistvieh, hatte sich mehrmals für Herberts Launen bedankt und ihm aufs Kopfkissen gepinkelt. Wie sie den Weg ins Schlafzimmer fand, war ihm jedes Mal ein Rätsel. Man hörte sie nicht, und man sah sie nicht. Ein Charakter wie Garfield. Dicklich. Verwöhnt. Hinterhältig. Herbert dachte manchmal an Giftköder. Wegen seiner Ehe und weil Erika Schröder als Nachbarin ohnehin schon kaum erträglich war, hatte er bisher auf den Einsatz der Dinger verzichtet.

Jetzt schwenkte Julia den farbfeuchten, schweren, viel zu großen Pinsel.

»Ah, die Oma«, stieß Herbert alarmiert aus. »Die Oma, die …!«

Platsch! Platsch! Julia setzte der Oma Augen in den Kopf, dass es nur so spritzte. Na ja, Augen. Sie sahen aus wie große rote Einschusslöcher à la Tarantino. Sie ließen wenig vom Kopf übrig.

»Die … Oma …«, stammelte er erneut. Ein Strohhalm bot sich an. Eine Lüge: »Es hat geklingelt. An der Tür. Unten. Das ist bestimmt die Oma.«

Julia jubelte: »OMA!«, und warf den Pinsel beiseite. Zum Glück landete das farbsatte Ding auf dem Tisch. Dann sauste das kleine Mädchenwiesel an Herbert vorbei. Und weil der Gedanke an ihre Oma sie so sehr erfüllte, achtete Julia nicht auf den Fußboden, wo …

Herberts Geist war entzündet und also zu ganz besonders sarkastischen Gedanken fähig. Dampframme, dachte er und: Schuhgröße 30. Nein, Schuhgröße 30 dachte er nicht, denn Herbert hatte keine Ahnung von den Maßskalen der Kinderschuhindustrie. Er dachte an den winzigen Salzteigabdruck von Julias Fuß, den Brigitte ihren Eltern nach Julias Geburt geschenkt hatte. Ein Engel. Und so kleine Füße, hatte Margit gesagt. Mit Tränen der Rührung in den Augen. Sie hatte sich an Brigittes Geburt erinnert.

Herbert hingegen hatte sich gefragt, wie vieler Paar Schuhe es durchschnittlich bedurfte, bis aus einem kleinen Kind ein großer Mensch geworden war. Und wie teuer das dann kam, zusammengerechnet. Jetzt sah er wieder diesen Salzteigabdruck: die fünf winzigen Zehen. Julias Fuß, nun in Schuhen, hatte mächtig zugelegt. Bis zu einem Erwachsenenfuß fehlte noch viel, und dennoch: Als das Kind volle Kraft voraus, aus dem Künstlerzimmer stürmend, auf die Farbtube trat, hörte Herbert eine Katze aufjaulen. Er vernahm den Schmerzlaut eines Tieres, dessen Schwanz unter einen wuchtigen Stiefel geraten war. Leider handelte es sich nicht um den Schwanz von Lilli. Das Jaulen kam direkt aus Herberts Gehirn.

Er sah diesen grünen Giftstrahl: den Strahl aus der Laserwaffe eines Alien. Die Waffe schoss meterweit. Die Tube hatte sich beim Drauftreten ein wenig gehoben. Volltreffer. Sowohl, was Julias Fuß betraf, als auch den Schuss der Tube auf die Wand. Genauer, auf Wand und Teppich. Handelte es sich bei der Farbe etwa um Schweinfurter Grün? Das Stichwort Schweinerei legte so was nahe. Als Sachbuchexperte wusste Herbert natürlich, dass echtes Schweinfurter Grün wegen seiner Giftigkeit in Künstlerkreisen nicht mehr verwendet wurde. Schon lange nicht mehr. Aber es gab bedeutende Bilder, die damit gemalt worden waren. Vincent van Gogh hatte es für ein Selbstporträt benutzt. Vermutlich, kurz bevor er sich das rechte Ohr abschnitt. Vielleicht war der sensible Künstler zufällig auf eine seiner Tuben getreten, hatte sich das Studio versaut und darüber den Verstand verloren.

Herbert schloss die Augen. Wie sollte er Margit dieses Malheur bloß erklären?

Und wo steckte Julia? Sie war runter zur Haustür, seitdem herrschte Stille im Haus.

Die Tür.

Herbert hastete los, stolperte die Treppe hinunter. Die Haustür stand offen. Das Kind war raus und irgendwo in der Nachbarschaft verschwunden, auf der Suche nach der Oma. Hinter den Grundstücken begann der Wald. Das Gelände grenzte an den Isarkanal. Wie gut war der Orientierungssinn von Kindern? Und wie schlecht war die Welt! Hubschrauber. Suchhunde. Herbert spürte Panik. Es wurde bald Abend.

»JULIA!?«

Verdammt. Sie war verschwunden.

Ohne Sinn und Verstand

Herbert hetzte aus der Haustür, blickte nach links, nach rechts. Von Julia keine Spur. Das Grundstück der Fröhlichs, an einer längeren Zufahrt zwischen Habenschadenstraße und Josef-Breher-Weg gelegen, gehörte zu einem lockeren Verbund geräumiger Ein-, Zweifamilienhäuser im Südzipfel Pullachs. Gegenüber, im Garten der Schröders, war Erika mit Rasen- oder Blumenpflege oder sonst was in Herberts Augen Frauengemäßem beschäftigt. Vielleicht genoss sie aber auch nur die satte Nachmittagssonne dieses Spätsommertags, wie so viele in den Nachbargärten. Erikas Mann Robert saß vermutlich vor der Glotze. Es war ja Samstag, Sportschau-Zeit, kurz nach sechs. Die Bundesliga-Saison hatte begonnen. Erika bemerkte Herbert nicht, und er wollte keinen Alarm schlagen. Es wäre ihm peinlich gewesen, zuzugeben, dass … Ach, Himmel, das Kind musste doch irgendwo zu sehen sein. Er hatte Julia nur ein, zwei Minuten aus den Augen gelassen. Allerhöchstens.

In Herberts Hinterkopf meldete sich ein weiterer Gedanke, verstummte aber schnell: Wenn sich Erika allein im Garten beschäftigte, dann war Margit nicht drüben. Zusammen mit Robert vor dem Fernseher zu sitzen, womöglich mit wie auch immer gefärbtem Vereinsschal um den Hals, käme ihr nie und nimmer in den Sinn.

Der schwarz-weiß geringelte Schwanz einer Katze wanderte rechts am Waldrand entlang. Lilli. Ihr Schwanz glich dem Sehrohr eines U-Bootes auf Angriffsfahrt. Er hatte die Endphase des Krieges zwar nicht bewusst erlebt, aber als Cineast kannte er natürlich diesen Film, der im nahen Grünwald gedreht worden war, Das Boot. Wenn das Sehrohr eines U-Bootes auftauchte, folgte bald der Abschuss des Torpedos. Die Katze verließ das Schröder-Grundstück und pirschte in den Wald, zum Isarkanal hin. Ihr nach, dachte Herbert. Wahrscheinlich war Julia nicht weit: Sie und diese Katze hatten schließlich ein nahezu symbiotisches Verhältnis.

Nach etwa zehn Minuten, das Licht deutete bereits an, dass es bald schwächeln und in die goldene Stunde übergehen würde, fiel ihm auf, wie dämlich er sich benahm. Die Katze war verschwunden. Der Wald war unübersichtlich, verlor sich in Schatten. Hier und dort trabten Jogger an ihm vorbei, die Blicke auf Pulsarmbänder geheftet. Wieso hatte er Erika nicht gefragt, ob sie Julia gesehen hatte? Wenn Julia nach Margit suchte, dann war Erika die natürliche Anlaufstation. Julia musste bei Erika sein, weil sie Margit dort vermutete. Katze hin oder her. Erst die Oma, dann die Katze, dann … Wann komme eigentlich ICH auf der Werteskala dieses Kindes?, dachte er.

Herbert stapfte verärgert zurück, nahm Kurs auf das Haus der Schröders. Als er aus dem Wald trat, fiel sein erster Blick jedoch auf die eigene Haustür. Und die stand offen. Sperrangelweit.

Eine halbe Sekunde lang fühlte Herbert Erleichterung. Julia musste zurück sein und hatte, ganz Kind, vergessen, die Tür hinter sich zuzuziehen. Sein pedantisches Gehirn aber führte ihm die Geschehnisse der vergangenen Minuten noch einmal vor, und er erkannte, wer schuld war an dieser Bresche in seinem Festungswall.

Er selbst. Er war einfach rausgestürmt. Hals über Kopf.

Plötzlich huschte ein Mann aus dem Haus, mit einem schwarzen Kasten oder etwas Ähnlichem unter dem Arm. Ein stämmiger, dicklicher Mann, der trotz Korpulenz einen ziemlichen Zahn draufhatte. Er flitzte über die Zufahrt und bog auf die Habenschadenstraße.

»He, Sie da! Stehen bleiben!«

Keine Reaktion. Der Mann lief unbeirrt weiter.

»Ein Einbrecher! Haltet ihn! Verdammter Lumpenhund!«

Herbert setzte sämtliche Motoren seines Körpers in Gang, brach wie ein Berserker aus dem Waldsaum. Zweige und Äste knackten, verjagten die Kleintiere, auf die Lilli es womöglich abgesehen hatte. Überall in den Gärten in Rufweite blickten Nachbarn auf, rührten sich aber nicht. Der Altersdurchschnitt im Viertel lag jenseits der 60. Bevor hier irgendjemand einem Einbrecher gegenüber körperlich wurde, erlitt er einen Schlaganfall oder verlor die Kontrolle über seinen Herzschrittmacher.

Der Mann war nun ohnehin außer Sicht.

»Herbert? Ja, was hast denn?«

Erika.

»Einbrecher. Da war ein Einbrecher im Haus«, japste er. »Bei uns. Ist grad raus. Hast du Margit irgendwo gesehen?«

»Naa, aber die Julia. Sie ist da eben so vor mir gestanden und sagt, die Oma is weggelaufen. Mei, des Kind und sei Fantasie. Und sie hat Hunger, sagt sie. In der Küche, da sind noch Nudeln. Robert soll sie ihr warm machen. Ein Einbrecher? Bist dir sicher? Soll i die Polizei rufen? Vielleicht irrst dich ja. Wo ist die denn hin, die Margit?«

»Margit, die ist …«

Herbert fühlte ein Stechen in der Brust. Das Haus …

»Bin gleich zurück«, keuchte er. »Passt noch einen Moment auf Julia auf. Und lasst sie nicht nach draußen, hörst du? Das Kind muss im Haus bleiben!«

»Is scho klar. Um diese Zeit werd ich sie …«

»Gut auf sie aufpassen, ja?«

»Bist jetzt verrückt, oder was?«

Herbert hörte sie nicht mehr. Er keuchte davon, und Erika machte sich Sorgen. Sie war ja erst 69 und Herbert, aus ihrer Perspektive gesehen, womöglich schon halb jenseits der Münchner Straße. Dort lag der Pullacher Friedhof.

Er hastete ins Haus, um nach dem Rechten zu sehen. Worte wie Überfall, Polizei, Fahndung gingen ihm durch den Kopf. Was, wenn Margit sich doch irgendwo im Labyrinth der Räume aufgehalten hatte? Und dann dieser Einbrecher … Julias Getrampel und ihre Oma-Rufe hätten Margit zwar hervorlocken müssen, aber man wusste ja nie.

Alle Gewissheit verschwamm.

Herbert eilte von Zimmer zu Zimmer. Verdammt, nach Einbruch sah es hier ganz und gar nicht aus. Hätte der Typ nicht Schränke und Vitrinen durchwühlen oder Schubladen herausreißen müssen? Wo immer Herbert nachsah, meinte er zwar, Hinweise auf eine schnell hindurchgefahrene Hand zu entdecken, doch sicher war er sich nicht. Immerhin, den mit Kühlschrank verdeckten, eingemauerten Haustresor hatte der Eindringling nicht gefunden. Er hätte ihn dort wahrscheinlich auch nicht vermutet. Auch wenn Margit jedes Mal den Kasper bekam, weil er das Gefrieraggregat bei jeder Gelegenheit vorzog und wieder zurückrückte und dabei die Lebensmittel im Inneren durcheinanderrüttelte.

Und doch fehlten Dinge. Von den teuren Geräten der Hifi-Anlage zum Beispiel der Receiver. Und Schmuck von Margit, der fehlte ebenfalls. Herbert hatte da nicht so den Überblick. Er vermutete allerdings, dass in einer geöffneten Schatulle was mit Edelsteinen aufbewahrt worden war. Uhr, Armband, Halskette und so. Er riet Margit seit Jahren zu einem Schließfach.

Nach und nach beruhigte er sich wieder. Die wenigen Spuren im Haus deuteten auf Diebstahl, nicht auf Entführung oder gar eine Gewalttat hin. Seine Sorgen waren zumindest in dieser Hinsicht unbegründet. Margit war nicht zu Haus gewesen, als der Lump die Gelegenheit einer offenen Haustür genutzt hatte. Sie besuchte eine ihrer überflüssigen Freundinnen und verspätete sich, wie so häufig.

Und dann huschte sogar ein Lächeln über sein Gesicht. Die Sache mit der verspritzten Farbe im Künstlerstudio: Das war selbstverständlich der Einbrecher gewesen. Fast war er ihm nun dankbar.

Herbert rief bei der Polizei an. Nach dem Gespräch dachte er zum ersten Mal an diesem Tag daran, es auch bei Margit telefonisch zu versuchen. Er tippte ihre Handynummer ein, wartete: Der Teilnehmer ist zur Zeit nicht erreichbar … Typisch, dachte er. Anschließend rief er Erika und Robert an. Sie sollten Julia während der Spurensicherung drüben behalten. Ein Kind war prima in der Lage, polizeiliche Arbeiten zu behindern. Aber bevor er auflegte, tat er etwas, das ihn selbst überraschte. Er ließ sich Julia geben.

Julia fand es lustig, dass der Opa vom Nachbarhaus mit ihr telefonierte. Er sagte ihr, dass er gerade sehr viel sehr Langweiliges arbeiten müsse. Deswegen solle sie noch ein wenig bei Erika und Lilli bleiben. Vom Einbruch sagte er nichts, und er hatte auch Erika gebeten, darüber zu schweigen. Notfalls würde er selbst diese Dinge erklären, pädagogisch angemessen und verantwortungsvoll. Julia war ja noch ein Kind.

Julia meinte, es sei sehr spannend, mit dem Opa zu telefonieren. Deswegen würde sie ihn jetzt häufiger anrufen. Und das tat sie in der kommenden Stunde auch. Alle paar Minuten. Herbert verdrehte jedes Mal die Augen, weil er genau wusste, dass Erika sich mühte, Julia abzulenken, und dabei total versagte.

Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis ein Streifenwagen vorfuhr. Zwei Beamte stiegen aus, kamen ins Haus und nahmen den Schaden auf. Viel war es ja nicht, und beim Schmuck mogelte Herbert ein bisschen. Versicherungen schwammen ohnehin in Geld. Nach einer weiteren halben Stunde waren die Beamten wieder verschwunden. Die Sache mit Margit hatte Herbert gar nicht erwähnt. Er wusste ja aus diversen Tatort-Folgen, dass Vermisste erst nach Tagen kriminaltechnisch interessant wurden. Ein paar Stunden waren da gar nichts.

Gegen 21 Uhr 30, nachdem er ein bisschen aufgeräumt und noch mehrfach versucht hatte, Margit zu erreichen, ging er Julia abholen. Ihn plagte längst das schlechte Gewissen, weil halb zehn viel zu spät für sie war. Außerdem hatte sie ihn schon länger nicht mehr angerufen.

Dafür gab es einen Grund: Julia hatte begonnen, Erika und Robert Geschichten zu erzählen. Abenteuerliches, aus dem die beiden nicht recht schlau wurden. Sie hatte behauptet, sie würde von nun an immer bei ihrer Oma wohnen und Oma und sie würden immer Nudeln kochen, denn auch Lilli mochte Nudeln. Opa würde bald mit dem Flugzeug wegfliegen. Sehr weit weg. Bis nach Amerika. Ihr Papa wäre auch weg, aber das wäre schade. Ihr Papa würde aber bald wiederkommen und ihr was Buntes schenken. Vielleicht ein Kleid zum Fliegen. Es gab nämlich so Fliegekleider wie für Superman auch für sie. Opa würde immer schnarchen. Und in Amerika müsste er deswegen operiert werden. Das wäre aber nicht schlimm. Oma und sie würden im Urlaub immer Ausflüge machen. Auch mit Lilli. Und sie würde Bilder malen. Eines davon würden sie nach Amerika schicken. Ein Bild von Opas Operation. Damit wolle sie bald anfangen.

»Na, herzlichen Dank«, brummte Herbert. Nachdem Julia mit einem einzigen Fußtritt die Farbe Grün entsorgt hatte, wollte sie sich nun also den diversen Rottönen in Margits Malkasten widmen. Titel des Bildes: Offener Hals oder Opa verblutet. In Großaufnahme.

Er behielt diese Gedanken aber für sich.

Zurück im Haus bugsierte er Julia mit ihrer Zahnbürste und dem Schlafanzug aus der grinsenden Plastikbiene ins Badezimmer und bat sie, sich schon einmal bettfertig zu machen – ohne dass er wusste, was das Wort wirklich bedeutete.

Dann stieg er kurz hinab in den Keller, ein paar Flaschen Apfelsaft hochholen. Und schnaufte die Treppe wieder hoch – der Nachmittag steckte ihm in den Knochen –, als plötzlich das Licht ausging. Herberts Herz setzte für einen Schlag aus, obwohl er das mit dem Licht kannte. Er selbst hatte vor Jahren die glorreiche Idee gehabt, das Kellerlicht von außerhalb der Tür zu schalten. Wenn dort unten und womöglich in der Nacht mal ein Einbrecher am Werk war und man ihn bemerkte – so hatte er Margit erklärt –, könnte man den Schurken leicht schachmatt setzen, indem man ihm das Licht ausknipste und die Tür zuschloss. Diese Logik hatte Margit schon damals nicht überzeugt, doch Herbert war ja ein Dickkopf und hatte die Idee umgesetzt.

In der Folge war es immer mal wieder vorgekommen, dass Herbert Margit oder Margit Herbert einen Schreck einjagte. Die rote Kontrollleuchte des Lichtschalters vor der Kellertür regte sowohl Margits als auch Herberts Sinn für Sparsamkeit an. KLICK – und es wurde dunkel im Keller. Insbesondere nach Sonnenuntergang. Doch auch tagsüber konnte es unangenehm sein, denn Fenster gab es unten nur wenige kleine, und der Moment, wenn einen die Finsternis mitten auf der steilen Steinstufentreppe überraschte, war nicht ganz ungefährlich. So wie jetzt: Herbert strauchelte, rumste mit dem Kopf gegen die unsichtbare, verschlossene Tür, schimpfte und stellte fest, dass sie nicht nur verschlossen, sondern fest verriegelt war.

»Julia? Hast du zugeschlossen?«

Keine Antwort.

»Julia?«

Herbert klopfte. Sehr heftig. Den Schlüssel für die zweite Kellertür, nach hinten, zum Garten hinaus, bewahrte er leider oben, neben der Haustür auf, am Schlüsselbrett. Herbert verfügte zwar auch über ein Smartphone und brüstete sich bei jeder Gelegenheit damit, dass er noch lange keines von diesen Idiotengeräten mit Buttons groß wie Hosenknöpfe brauchte. Allerdings hasste er es, das Ding stets und ständig bei sich zu tragen: Früher war mehr Telefonzelle. Das hat ja auch funktioniert, war sein Motto. Tja, nun lag das Ding, mit dem er womöglich sogar Erika angerufen hätte, auf dem Wohnzimmertisch, neben dem Lesesessel. Er war gefangen.

Stichwort: Telefonzelle …

»Juuuliaaa?!«

Vor der Tür erklangen Geräusche.

»Margit? Bist du das?!«

Noch immer keine Antwort. So ein Quatsch aber auch. Margit war nicht da. Himmel, was würde er ihr eine Standpauke halten, wenn sie zurückkehrte. Er …

Herbert riss sich zusammen. Er war ein prima Druckbehälter und sehr stabil. Alles andere half ja nichts, auch wenn die Wut langsam den Weg über das Sicherheitsventil fand.

Hatte er die Haustür diesmal hinter sich zugezogen, als er mit Julia hereingekommen war?

»Juuuuliiiiiaaaaa!!«

Nach einer weiteren Weile kam zögernd eine Stimme:

»Bist du da drin, Opa?«

Herbert widerstand dem Verlangen, laut zu werden.

»Jaaa«, sagte er gedehnt, »ich bin’s, Julia. Mach bitte die Tür auf. Du musst sie wieder aufschließen!«

»Bist du ein Monster, Opa?«

Was für eine Frage, dachte er. Zugleich argwöhnte er, dass Julia vielleicht doch etwas vom Einbruch mitbekommen hatte.

»Nein, ich bin der Opa, Julia. Dein Opa. Kein Monster.«

Schweigen.

»Julia?«

»Ganz bestimmt nicht?«

»Ganz bestimmt nicht. Ich bin der Opa. Es ist ganz dunkel hier. Und ich habe Angst, Julia. Auch Opas haben manchmal Angst.«

Schweigen. Mehrere viel zu lange Sekunden lang.

»Und wenn du doch ein Monster bist? Monster sind immer im Dunkeln.«

Rot war gar kein Ausdruck für Herberts aktuelle Gesichtsfarbe.

»Es ist dunkel hier drin, weil du das Licht ausgemacht hast, Julia. Machst du bitte die Tür wieder auf? Und mach auch das Licht an.«

Schweigen. Zu viele Anordnungen auf einmal. Das Kind war überfordert.

Herbert irrte sich. Das Kind war ganz und gar nicht überfordert. Es war nur nicht so doof, dem Monster im Keller zu trauen. Monster, das wusste Julia, steckten voller Hinterlist.

Herbert seufzte:

»Julia. Ich bin der Opa. Kein Monster. Stell mir eine Frage, die nur der Opa beantworten kann, ja?«

Julia überlegte.

»Wie viele Haare gucken Oma aus der Nase?«

Waaaas? Haare? Nase? Herbert konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, ob aus Margits Nasenlöchern überhaupt Haare ragten. Achteten Frauen nicht auf so was? Unwillkürlich griff er sich selbst an die Nase und stellte fest, dass da zwei kräftige Büschelchen wuchsen. Aber bei Margit …?

»Sag mal, Julia, willst du etwa behaupten, dass du weißt, wie viele Nasenhaare die Oma hat?«

»Ja!«, rief Julia.

»Hast du sie gezählt? Man zählt doch die Nasenhaare seiner Oma nicht!«

»Hab ich aber«, sagte Julia. »Die Oma hat geschlaft, und ich hab gezählt. Drei Haare in dem einen Loch und zwei in dem andern. Dann hab ich an einem Haar gezogen. Aber nur vorsichtig. Und dann ist Oma wachgeworden.«

Schweigen.

Herberts Gesicht leuchtete im Dunkeln auf. Er sagte nichts. Er zählte heimlich einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig. Und er dachte: Nur jetzt nicht zu schnell. Er plauderte mit Julia hinterhältig noch ein, zwei belanglose Sätze – und gab dann die Antwort:

»Also, die Oma, die hat … fünf Nasenhaare hat die. Zufrieden?«

Schweigen.

»Julia, ich habe die Antwort gewusst. Du musst die Tür aufmachen. Fünf Haare wachsen der Oma aus der Nase!«

»Nein«, sagte Julia streng.

»Was? Himmel, du bist doch ein kluges Kind, Julia. Du wirst doch wohl zwei und drei zusammenzählen können. Das haben Mama und du doch sicher schon geübt. Das Zusammenzählen. Nimm die Finger. Zwei Finger und drei Finger sind fünf Finger!«

»Nein«, wiederholte Julia energisch. »Oma hat vier Haare in der Nase. VIER!«

Dieses Vier klang wie eine Kriegserklärung. Herbert dampfte. Seine Enkelin Julia war noch nicht einmal eingeschult, doch schon vorher versagte die katastrophale Bildungspolitik des Landes.

»FÜNF!«, rief Opa – mit der Stimme eines Monsters.

»VIER!«, antwortete Julia, kaum leiser. »Ein Haar ist rausgefallen. Wo ich dran gezogen hab. Aber nur vorsichtig. Oma hat nicht geschimpft.«

Das Überdruckventil für Herberts Wut ging ein Stück weit auf. Aber er hatte sich noch immer im Griff. Er steckte ja gefangen hinter der Kellertür. Und er schaltete blitzschnell.

»DREI!«, rief er. »Vier ist auch falsch. Die Oma hat drei Haare in der Nase. Eins hab nämlich ich ihr noch ausgerissen. Heute Morgen. So, jetzt hast du’s. Ich bin der Opa. Ich heiße Herbert. Ich bin 75 Jahre alt und fühle mich wie 95. Die Oma heißt Margit. Und die ist genauso alt. Und sie sagt immer Meine Güte, Herbert, wenn ihr was nicht passt. Das sagt sie oft. Die Oma hat ein Muttermal auf der Wange. Ein großes. Ich weiß nicht, ob daraus auch Haare wachsen. Auf so was achten Opas nämlich nicht. Opas müssen mit dem Hammer Nägel in die Wand schlagen. Manchmal treffen sie dabei den Daumen, und dann lachen kleine Julias. Und sie müssen den Rasen mähen, die Opas. Dein Opa hat in der Garage einen Rasenmäher, der ist so laut, dass du Angst davor hast. Und manchmal funktioniert er nicht. Dann muss ich, der Opa, ihn reparieren. Und Tante Erikas Katze heißt Lilli. Die ist schwarz und hat einen schwarz-weißen Schwanz. Manchmal pinkelt sie dem Opa aufs Kopfkissen, weil er mit ihr schimpft. Und …«

Herbert redete und redete. Und dann fühlte er sich müde. Sehr müde. Er brach ab. Einige Sekunden später sagte Julia:

»Kannst du auch so schnarchen wie Opa?«

»Was?«

»Opa schnarcht immer. Opa kann sehr laut schnarchen. So laut wie ein Rasenmäher.«

»Na, das …« – halte ich für ein Gerücht, wollte Herbert sagen, doch er besann sich. »Ja, kann ich«, meinte er stattdessen resigniert. Dann erzeugte er hinter der Tür einige sehr laute Schnarchgeräusche. Geräusche, von denen er annahm, dass sie wie seine eigenen klangen.

KLICK-KLICK.

Julia öffnete die Tür, einen Spalt weit, und linste vorsichtig zu Herbert ins Dunkel. Ihm entfuhr ein Stoßseufzer. All die Wut war plötzlich verraucht. Alles, was er Julia hatte sagen wollen, war vergessen.

»Danke«, sagte er müde. »Siehst du, ich bin kein Monster.«

»Ich bin müde, Opa«, sagte Julia quengelig. Es war schon fast Mitternacht.

Herbert nickte.

»Na komm«, sagte er. »Ich mache dir das Bett.« Julia durfte in Omas Bett schlafen, im großen Ehebett. Er selbst würde sich ins Wohnzimmer verziehen.

Kaum hatte Julia sich hingelegt, wurde sie nachdenklich. Und ein bisschen traurig:

»Warum ist die Oma nicht da?«, fragte sie, als er sie zugedeckt hatte. »Und Mama und Papa sind auch nicht da.«

Ja, genau das hätte sich auch Herbert fragen können. Warum ließ man ihn in dieser Situation allein?

Von den drei Menschen, die Julia in diesem Moment vermisste, vermisste Herbert am allerwenigsten Ludwig Schmitz. Julias Vater. Den aber machte er nun am meisten für sein Dilemma verantwortlich. Ludwig hätte sich zu Hause um sein Kind kümmern, es ins Bett bringen sollen, wenn die Frauen, die natürlichen Ins-Bett-Bringer, schon ausfielen.

Herbert grollte. Diese modernen Männer, die bei der Geburt unbedingt dabei sein wollten, die jede Hechel-Atmungstechnik übten bis zur Hyperventilation und die im Kreißsaal loslegten, als müssten sie selbst das Kind auf die Welt bringen. Moderne Spinner. Aber wenn es wirklich drauf ankam, kniffen sie natürlich.

»Dein Papa ist auch … nicht da?«, fragte er vorsichtig.

»Papa und Mama haben gestrittet!«

»Gestritten.«

Julia nickte und schniefte.

Na typisch, dachte Herbert. Harmonie war ja ein Fremdwort für diese Generation beziehungsunfähiger Egoisten.

»Dein Papa ist wohl … häufiger nicht da, was?«