8,99 €

Mehr erfahren.

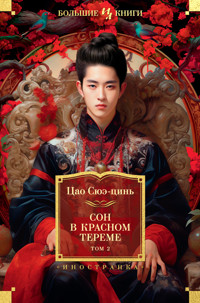

- Herausgeber: ЭКСМО

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Russisch

«Сон в красном тереме» — наиболее популярный из четырёх классических романов на китайском языке. Это многоплановое повествование об упадке двух ветвей семейства Цзя, на фоне которого — помимо трёх поколений семейства — проходит бесчисленное множество их сродников и домочадцев. Роман позволяет погрузиться в повседневность Цинской державы XVIII века, в том числе заглянуть в такие уголки старокитайской жизни, о которых не сохранилось больше никаких сведений. Автор естественно и живо изобразил и описал многоликую социальную жизнь того времени, создал целый ряд типических характеров. Он искусно обрисовывает образы персонажей, сталкивающихся с противоречиями повседневной жизни, в соответствии с их положением в обществе и статусом, а также умело оттеняет внутренние переживания героев с помощью художественной обстановки. В романе раскрывается истинная социальная подоплека постепенного распада феодального общества в поздний период его существования, находят отражение требования эпохи об освобождении личности и равенстве людей в правах, а также зачатки демократического духа.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1611

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Цао Сюэцинь Сон к красном тереме. Том 1

Подарочное издание. Знаменитая классика с иллюстрациями

© Оформление. ООО «Издательство Эксмо», 2025

Китайский роман и «Сон в красном тереме»

В великом и бесценном литературном наследии китайского народа, истоки которого уходят в глубокую древность, нашли свое яркое художественное воплощение своеобразие и особенности его могучих моральных сил, его ума и духовного склада, стремление к свободе и справедливости.

На протяжении почти четырехтысячелетнего существования огромного китайского государства в нем сменялись различные социально-экономические формации. В процессе этих исторических перемен коренным образом изменялись общественные условия жизни и производственные отношения.

С развитием общества изменялись социальные взаимоотношения между людьми, повышалось их сознание, росли духовные силы, усложнялось мировоззрение. Сложные сдвиги и перемены в материальной и духовной жизни китайского народа в значительной степени сказывались на развитии и формировании художественной литературы, на отображении в литературе социальных взглядов людей, на классовой природе литературных произведений, на процессе развития различных литературных явлений, жанров, стилей.

Важной особенностью китайской литературы, развитие которой со времени ее возникновения и до наших дней следует рассматривать в известном смысле как единое целое, является строгая преемственность в ее формировании, сила традиции.

Живой, творческий дух марксизма ведет беспощадную борьбу со всем враждебным и идейно чуждым, но проявляет заботливое, бережное отношение к историческому и культурному наследию, к достижениям передовой человеческой мысли, ко всему ценному и полезному, что было создано ранее в области культуры и искусства.

Среди художественных ценностей, созданных гением китайского народа, важное место принадлежит классическому роману.

В XIV веке, на основе бытовавших в народе сюжетов, Ло Гуаньчжун, крупнейший художник слова Китая, создает исторический роман «Троецарствие» [1], выдающийся романист Ши Най-ань пишет замечательное произведение «Речные заводи» [2], а крупный писатель XVI века У Чэн-энь – знаменитый фантастический роман «Путешествие на Запад».

Романы, преимущественно исторического жанра, создаются на живом языке, близком к разговорному языку, воспринимаемому не только при чтении иероглифического текста грамотными, но и на слух, когда произносимый вслух иероглифический текст понятен людям, не знающим письменности, неграмотным.

I

Роман «Троецарствие» является одним из наиболее популярных и любимых в Китае произведений; ему принадлежит выдающееся место среди бессмертных творений художественного гения китайского народа. В романе изображаются события, относящиеся к III веку, когда Китай, переживая один из наиболее драматических периодов своей истории, распался на три самостоятельных феодальных царства, непрерывно воевавших между собой.

На фоне исторических битв, в которые были вовлечены массы народа и которые привели Китай к невиданному разорению, автор раскрывает различные характеры героев романа – монархов и правителей, узурпаторов и тиранов, мужественных полководцев, бесстрашных воинов.

«Троецарствие» – подлинно народное произведение, оно известно буквально каждому китайцу в городе и глухой деревне, взрослому и ребенку.

В своих работах по вопросам военной стратегии и тактики Мао Цзэдун часто приводит примеры из боевых операций, проводившихся в прошлые времена, в том числе – примеры из «Троецарствия». Так, рассматривая вопрос стратегического отступления, Мао Цзэдун упоминает знаменитое сражение между Юань Шао и Цао Цао под Гуаньду, битву между царствами У и Вэй у горы Чиби, между царствами У и Шу под Илином, когда при явном превосходстве противника более слабый сначала отступал, а затем захватывал инициативу и побеждал.

Роман «Троецарствие» выходил в Китае на протяжении сотен лет и в бесконечно многообразных вариантах. Эту книгу можно встретить и в виде старинных списков, и в виде ксилографических копий, и в виде прекрасных иллюстрированных изданий.

Десятки тысяч рассказчиков книг и чтецов постоянно выступают перед многочисленной аудиторией, часто на улице, на площади, на рынке, в чайной. Они импровизируют и пересказывают отдельные главы из «Троецарствия», их рассказы вызывают то одобрительные восклицания, то возгласы гнева и досады собравшихся. Благодаря таким рассказчикам из народа роман «Троецарствие» стал доступен самым широким слоям китайского населения, в том числе неграмотным.

В «Троецарствии» около четырехсот действующих лиц, с различными характерами и особенностями духовного склада. Рельефно и четко определена основная линия повествования: жизнь и борьба ведущих героев романа – Лю Бэя, Гуань Юйя, Чжан Фэя и Чжугэ Ляна. Примечательно, что каждый из этих героев наделен индивидуальными особенностями характера, самобытными чертами, свойственными лишь ему, но всех их объединяет непоколебимая вера в высокие и благородные идеи – дух братства, дружбы и верности во всем, в большом и малом.

Талантливый писатель-реалист, Ло Гуань-чжун, обладая глубокими всесторонними знаниями исторической обстановки, разбираясь в социальных противоречиях, сложившихся в эпоху Троецарствия, с большой художественной убедительностью воссоздал картину важнейшей эпохи исторического развития китайского народа. Автору «Троецарствия» удалось заострить жгучие проблемы феодального общества, создать бессмертные образы и характеры, с присущими им глубокой человечностью, мудростью, братской верностью, пафосом. Эти образы на протяжении столетий оказывали благотворное влияние на жизнь китайского общества, имели большое воспитательное значение.

Страшную действительность с ее безудержным эгоизмом и вероломством господствующих классов писатель обличает с благородным негодованием. Правда, уже из событий, развивающихся в романе, как бы явствует, что преступления и зло не таятся в самой природе человека, а возникают в столкновениях и конфликтах между людьми, порождаются социальными условиями. Из этого и вытекает логика» борьбы с социальной несправедливостью, порождаемой общественным строем с антагонистическими классами.

Роману «Троецарствие», в котором отображены действительные исторические события, принадлежит выдающееся место в сокровищнице культурного наследия китайского народа. Это произведение, оказавшее большое влияние на развитие литературного творчества в Китае, до сих пор занимает одно из наиболее почетных мест среди исторических романов.

II

Роман «Речные заводи», сюжетом для которого послужили народные сказания о повстанцах XII века, представляет собой крупнейший литературный памятник, правдиво отображающий социальную борьбу китайского народа против феодального господства.

Сюжетной канвой произведения явилось подлинное историческое событие – восстание крестьян в период Су некой династии. Роман «Речные заводи» был создан на основе устных повествований, передававшихся из поколения в поколение.

В этом романе рисуются не только мрачные картины господства феодалов и бюрократии, но в увлекательной форме показана самоотверженная борьба бесстрашных повстанцев, поднявшихся против своих угнетателей, против произвола феодалов и помещиков. Повстанческий отряд из местечка Ляншаньбо (нынешней провинции Шаньдун), пользуясь народной поддержкой, вырастает в неустрашимую, грозную силу. Борьба повстанцев становится все активнее, они укрепляют свой лагерь, делают его неприступным. Войска, посылаемые для подавления восставших, оказываются бессильными, каждый раз терпят жестокое поражение.

В «Речных заводях» Ши Най-ань создал яркие, запоминающиеся образы героев повстанческого лагеря. С большим художественным мастерством нарисован портрет одного из главных героев лагеря Сун Цзяна, который, как свидетельствуют исторические записи, был реальной личностью. Имя Сун Цзяна является одним из наиболее популярных и почитаемых в китайском народе. О героических подвигах Сун Цзяна и его воинственных отрядов существует немало преданий, передающихся из уст в уста на протяжении столетий. В неравной борьбе эти люди проявляют высокие человеческие качества: волю к жизни, мужество и настойчивость в достижении цели, смелость перед лицом опасности, бескорыстие и преданность в дружбе.

Автор романа нашел яркие краски для создания образа бесстрашного У Суна, имя которого стало в Китае символом мужества и непобедимости. Глава романа, где изображается поединок безоружного У Суна с огромным тигром, которого У Сун на перевале Цзинянган сразил ударами своих могучих кулаков, вошла в китайские школьные учебники родной речи и хрестоматии, повсеместно исполняется народными рассказчиками, включена в репертуар мастеров художественного чтения, ставится на сцене самодеятельных театров, передается по радио

К числу незабываемых образов романа «Речные заводи» относится также герой рыцарской силы, ловкий и отчаянный Лу Да, воплощение бесстрашия и мужества.

Роман «Речные заводи» относится к лучшим творениям китайской художественной прозы по широте замысла, гуманизму, по своему общественному значению и своеобразию языка.

III

Роман «Путешествие на Запад» возник на основе изучения У Чэн-энем богатой китайской литературы о путешествиях и географических исследованиях. Однако, обращаясь к историческим хроникам и описаниям, известным по сохранившимся документам «Четырех путешествий», «Путешествия на Север», «Путешествия на Запад», У Чэн-энь облекает повествование в форму сказочных приключений героев; он использует многочисленные народные сказания, связанные с паломничеством в VIII веке танского монаха Сюань Чжуана, или Сюань Цзана, в Индию за «священными книгами». Эти легенды об удивительных похождениях Сюань Чжуана, обогащенные неистощимой фантазией народных рассказчиков, составляют сюжетную основу романа. Примечательно, что в образе главного героя «Путешествия на Запад» У Чэн-энь рисует не монаха Сюань Чжуана, а его верного спутника – Сунь У-куна, «царя обезьян», наделив его волшебной силой и даром перевоплощения. Сунь У-кун в романе, как и в представлении народа, является олицетворением проницательности, несгибаемой воли, настойчивости, неистощимой энергии, поразительной ловкости, гуманности и чувства юмора. Сунь У-кун неизменно помогает Сюань Чжуану успешно справляться со всеми трудностями и препятствиями на пути в Индию. Сунь У-кун смело бросает вызов всесильным духам – ненавистным народу злым силам земного и потустороннего мира. Оказавшись в небесном царстве, Сунь У-кун приводит в смятение весь сонм богов, сговорившихся подкупить его, и из сражения с разъяренным воинством небесного владыки выходит победителем.

Несмотря на буддийскую философскую окраску, которая в значительной мере определена историческими условиями, реалистическое восприятие автором действительности утверждает острую сатирическую, антиклерикальную направленность романа. В этом причина огромной популярности романа на протяжении трех с половиной веков (самый ранний из сохранившихся списков романа датируется 1592 годом).

Китайские исследователи романа утверждают, что в лице небесных божеств У Чэн-энь высмеял земных владык, а самим романом выразил в завуалированной форме недовольство народных масс правителями Китая в эпоху Минской династии.

Вместе с другими значительными произведениями этого периода («Речные заводи», «Цзинь, Пин, Мэй») «Путешествие на Запад» явилось победой живого народного языка «пинхуа» над господствовавшими в литературе мертвыми формами письменного стиля; роман изобилует народными поговорками, пословицами, идиоматическими выражениями, сравнениями, образами. Огромно влияние этого романа на китайскую живопись, скульптуру, театр. До сих пор со сцены лучших китайских театров не сходит опера XVIII в. «Дебош в Небесном дворце», посвященная подвигам Сунь У-куна. В 1953 году постановка этой оперы Пекинским театром была удостоена первой премии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Бухаресте.

Благодаря широкой популярности романа «Путешествие на Запад» его образы стали нарицательными. Мао Цзэдун в одной из своих работ пишет:

«Нас могут спросить: как же нам справиться с огромной военной организацией врага? В ответ мы сошлемся на пример Сунь У-куна, который победил Хозяйку Железного Веера. Хозяйка Железного Веера была злой волшебницей, но Сунь У-кун обратился в насекомое, проник ей в сердце и одолел ее» [3].

Китайский роман, широко отображавший общественную жизнь различных социальных слоев китайского общества, получил заслуженное признание не только в Китае. Известна высокая оценка китайского романа академиком В. М. Васильевым, отмечавшим особую ценность этого литературного жанра как источника достоверных знаний.

«Если вы хотите познакомиться с китайской жизнью, – писал он, – до сих пор для нас замкнутой в высших сферах, то только и можете получить сведения из романа… Только роман, даже не драма, потому что она не может дать тех же подробностей, знакомит нас вполне с этой жизнью» [4].

Причина необыкновенной популярности романа у китайского народа состоит в том, что в нем наиболее органично сочетается реалистическое, глубоко народное содержание с доступной художественной формой, берущей свое начало в фольклорном творчестве

В условиях социальной борьбы, резкого столкновения борющихся сил, идей и мировоззрений китайские романисты явились выразителями народного протеста против чудовищного гнета и несправедливости, сказали страстное слово в защиту простых людей, закрепощенных господствующими классами средневекового Китая.

Творчество китайских романистов высоко поднимало веру в людей, в простого человека, в его честность и благородство. В этом, несомненно, одна из наиболее ценных традиций китайского романа.

IV

На смену Минской династии (1368–1644), свергнутой крестьянским восстанием, приходят в Китай маньчжуры, с помощью реакционной военщины основавшие Цинскую династию (1644–1911). Начиная с XVI века, Китай переживал полосу глубокого экономического и политического кризиса. Разорение крестьянства, обнищание народных масс, антифеодальные восстания, а также бесконечные нападения кочевников расшатывали устои Минской династии.

В 20–30‑х годах XVII века страну охватила волна крестьянских восстаний. В 1644 году повстанцы заняли столицу Китая Пекин. Крестьянский вождь Ли Цзы-чэн был провозглашен императором. Но китайскому крестьянству не удалось воспользоваться плодами своей борьбы – китайские феодалы предали национальные интересы и пошли на сделку с маньчжурскими завоевателями; маньчжурская армия вместе с войсками китайских феодалов захватила в 1644 году Пекин. Трудовое население Китая оказалось под двойным гнетом – китайских феодалов и чужеземной маньчжурской династии. Однако китайский народ не покорился, не прекратил борьбы против своих поработителей.

Варварские, жестокие расправы с повстанцами не могли приостановить беспрестанно вспыхивающих восстаний, в стране усилилась деятельность тайных обществ, которые боролись против господства чужестранцев. В процессе острой национальной борьбы раздается призыв ученого и поэта Гу Янь-у (1613–1682): «За процветание или гибель родины ответствен весь народ».

Императоры Цинской династии повели жестокую борьбу со всякими проявлениями свободомыслия. Стараясь привлечь неустойчивые элементы из среды интеллигенции, они жестоко расправлялись со всеми, кто осмеливался хотя бы намеком говорить о национальных чувствах китайского народа. В Китае была введена строгая цензура, многие книги были запрещены или подвергнуты уничтожению. Пытаясь ослабить сопротивление интеллигенции, цинские власти сознательно уводили китайских писателей и ученых от вопросов современности в древность, возрождали в литературе и искусстве архаику, поощряли подражание старине. Так, в период Цинской династии возникла ортодоксальная литература.

Но маньчжуры не смогли взять под свой полный контроль народную литературу, которая продолжала развиваться, неся в массы антиманьчжурские настроения.

Дальнейшее развитие получает и китайский роман. Для характеристики китайского романа времен Цинской династии особенно важно отметить сближение его с жизнью, усиление его реализма. Наибольший вклад в историю китайской литературы в этот период внесли У Цзин-цзы и Цао Сюэ-цинь.

У Цзин-цзы (1701–1754) положил начало сатирическому роману в китайской литературе. Он создает роман «Неофициальная история конфуцианства», который является выражением протеста против схоластического кодекса конфуцианской морали, засилья чиновничьей бюрократии, против феодально-патриархальных устоев семьи, а также догматизма и закостенелости в литературе. В этом сатирическом произведении критикуются господствовавшие классы, жестоко обличаются чиновное сословие и конфуцианские ученые с их лицемерием, бесчестием, духовным убожеством.

У Цзин-цзы принадлежал к старинному роду ученых и администраторов. Однако он не пошел по пути своих предков. У Цзин-цзы быстро растратил доставшееся ему состояние и конец своей жизни провел в крайней нужде.

По свидетельству биографа писателя Чэн Цзинь-фана, У Цзин-цзы «с самого детства обнаруживал необычайные способности к учению».

В 1720 году, когда У Цзин-цзы исполнилось девятнадцать лет, он получил первую ученую степень, открывавшую возможность сделать чиновничью карьеру, но уже с 1736 года У Цзин-цзы перестает являться на государственные экзамены. Он поселяется в Нанкине и целиком посвящает себя литературному творчеству.

У Цзин-цзы был крупным знатоком китайской литературы и писателем широкого диапазона. С необычайной легкостью он писал лирические стихотворения, очерки, биографические заметки, эпитафии и поэтические произведения в жанре «фу». Однако сохранился лишь роман У Цзин-цзы «Неофициальная история конфуцианства».

Китайские литературные источники свидетельствуют, что «Неофициальная история конфуцианства» впервые была отпечатана в период между 1768–1779 годами, почти через двадцать лет после смерти автора, одним из его друзей.

V

У Цзин-цзы писал свой роман в течение десяти лет – между 1740–1750 годами. На страницах этого произведения автор показал жизнь чиновничества своей эпохи. Главными «героями» романа являются лица, так или иначе принадлежавшие к чиновной интеллигенции, ученому сословию, большая часть жизни которого проходила в экзаменах на очередную ученую степень. Вот почему автор романа уделяет много внимания этому изжившему себя уже в те годы институту государственных экзаменов.

Однако У Цзин-цзы – не бесстрастный бытописатель. Он выступает гневным обличителем общественных пороков своего времени, крупнейшим сатириком.

В предисловии к старым изданиям романа, написанном якобы «почтенным Сянь-чжаем», а по мнению современных исследователей самим У Цзин-цзы, подчеркивалось, что роман «Неофициальная история конфуцианства» является зеркалом, в котором каждый может найти собственное отражение. Положительные образы романа выведены для того, чтобы тронуть добрые чувства людей, отрицательные – чтобы предостеречь людей и заставить их задуматься.

Это предисловие свидетельствует о большом чувстве ответственности, с которым писатель относился к своему творчеству, о высоких целях, которые он перед собой ставил.

В ярких образах У Цзин-цзы запечатлел разложение феодального общества начала Цинской династии. Автор гневно обличает карьеристов в лице комментатора и составителя сборников в стиле «багу» Ma Цюнь-шана и все острие своей сатиры направляет на него и ему подобных людей, составляющих верную опору ортодоксального конфуцианства. У Цзин-цзы тонко издевается над всеми, кто олицетворяет пороки чиновничьего мира: жестокость, подлость, невежество, бездарность, лицемерие, тупость. Перед читателем проходит галерея портретов: ничтожный и тупой Мэй Цзю, злые и коварные Ван и Тан, подлец и грабитель Янь и многие другие.

«Неофициальная история конфуцианства» – это эпопея, состоящая из множества широких полотен, на каждом из которых изображены десятки главных и второстепенных действующих лиц. В романе выведено около двухсот персонажей, из них почти шестьдесят являются первостепенными по своей важности.

Каждые две-три главы имеют свой круг героев, большинство из которых созданы художником. Некоторые главы носят автобиографический характер. Таким образом, действующие в романе лица были взяты автором из реальной жизни. Это раскрывает особенности творческого метода У Цзин-цзы, реалистического по своей сути, и является источником исключительной жизненности созданных им образов.

У Цзин-цзы – крупный мастер художественной прозы. Для его творческой манеры характерно двумя-тремя словами дать меткую, исчерпывающую характеристику образа или явления.

Особенностью романа является отсутствие длиннот, в нем буквально нет ни одного лишнего иероглифа. Язык У Цзин-цзы точен, лаконичен и меток. Здесь сказалась, очевидно, богатая классическая традиция китайской литературы, всегда стремившейся к экономии слов, к языковой лаконичности.

Роман «Неофициальная история конфуцианства» тесно связан с китайской литературной традицией; он был подготовлен всей историей китайской литературы, обобщил ее достижения и в определенной мере подвел итог развития китайской художественной прозы за многие столетия.

На протяжении двух столетий «Неофициальная история конфуцианства» пользуется исключительной популярностью в китайском народе. Этот роман оказал сильнейшее влияние на последующее развитие китайского романа, положив начало социальному роману. Лучшие произведения китайской художественной прозы второй половины XIX и начала XX столетия были созданы под влиянием «Неофициальной истории конфуцианства». Творчество У Цзин-цзы положительно воздействовало и продолжает оказывать влияние на новую и новейшую китайскую литературу.

Китайский народ с глубоким уважением относится к памяти своего великого писателя-сатирика. Двухсотлетие со дня смерти У Цзин-цзы было широко отмечено в Китайской Народной Республике.

VI

Почти в это же время рождается еще один из замечательнейших памятников китайской литературы XVIII века, крупнейший роман «Сон в красном тереме» (или «История камня») Цао Сюэцииня (1724–1764). В этом романе на фоне экономического упадка и духовного вырождения феодальной аристократии показана судьба трех поколений китайской аристократической семьи, от ее возвышения до трагического финала.

Род Цао, к которому принадлежал писатель, занимал видное положение еще с первых лет установления Цинской династии. Так, в 1663 году, когда цинский император Шэн-цзу учредил в городе Цзяннине ткацкие мастерские, продукция которых поставлялась ко двору, первым управляющим мастерских был назначен Цао Си – прадед Цао Сюэцииня. Вместе с тем Цао Си занимал должность инспектора провинций южного Китая.

Пост управляющего ткацкими мастерскими был наследственным и после смерти прадеда перешел к деду Цао Сюэцииня, а затем – к его отцу и братьям.

Дед Цао Сюэцииня – Цао Инь, – в течение двадцати лет (1692–1712) вплоть до самой смерти занимавший эту должность, считался одним из самых крупных богачей в Китае и пользовался большим влиянием. Достаточно сказать, что император Шэн-цзу, совершивший пять поездок на юг Китая, «четыре раза останавливался в доме Цао Иня». Кроме того, Цао Инь слыл ученым и поэтом.

Цао Сюэциинь родился вскоре после смерти деда, когда должность управляющего ткацкими мастерскими занимал его отец Цао Фу. Но когда Цао Сюэцииню было около четырех лет, отца сняли с должности, а в следующем году все имущество семьи Цао конфисковали; оставлена была лишь часть недвижимого имущества в Пекине, и поэтому семья Цао переселилась в Пекин. Но и здесь она подвергалась преследованиям до тех пор, пока окончательно не была разорена.

Цао Сюэциинь начал писать свой роман уже после того, как семья его разорилась. В это время он жил в лачугах на западной окраине Пекина, скитаясь с места на место, зарабатывал на пропитание продажей своих рисунков, но, несмотря на свою бедность, был преисполнен гордости за свое прошлое и, по выражению Лу Синя, «пил вино и писал стихи».

Цао Сюэциинь не успел окончить роман. Смерть единственного сына в 1763 году нанесла Цао Сюэцииню тяжелый удар, вскоре он заболел и умер.

Спустя два года после смерти Цао Сюэцииня его роман в рукописных списках стал расходиться по Пекину.

Впоследствии к роману было написано более десятка различных «Дополнений» и «Продолжений», авторы которых пытались дать счастливую концовку роману, но их произведения не обладали высокими художественными достоинствами, поэтому вскоре были забыты.

Лишь в 1791 году роман Цао Сюэцииня с «Продолжением» Гао Э, написавшим последние сорок глав, был полностью отпечатан типографским способом, и с этих пор быстро начала расти его популярность среди китайского народа.

Естественно, что части романа, написанные Цао Сюэциинем и Гао Э, значительно отличаются друг от друга как по замыслу, так и по творческому методу. В частности, Гао Э в известной степени ослабил антифеодальную направленность романа.

Несмотря на это, роман «Сон в красном тереме» принадлежит к числу выдающихся творений старой китайской литературы. Его авторы сумели на фоне жизни китайского общества XVIII века создать замечательные образы, отличающиеся тонкостью психологического анализа, глубиной и меткостью характеристик.

В основе романа – история трагической судьбы юноши Цзя Бао-юйя и красавицы Линь Дай-юй, живущих в богатой и знатной семье Цзя, принадлежащей к крупной цинской аристократии.

Действие развертывается в двух огромных дворцах – Нинго и Жунго, являющихся собственностью семьи Цзя. Старшим во дворце Нинго во время действия романа является Цзя Чжэнь, а во дворце Жунго – Цзя Шэ и его младший брат Цзя Чжэн, у которого есть сын Бао-юй и дочь Юань-чунь (Гуй-фэй), одна из жен императора.

Вопреки правилам конфуцианской морали, требовавшей, чтобы мужчины с раннего детства воспитывались отдельно от женщин, Бао-юй, находясь у своей бабушки Ши Тай-цзюнь (матушки Цзя), проводит все время со своими сестрами. Они увлекаются играми, сочинением стихов. У юноши завязывается тесная дружба с Дай-юй, хрупкой, болезненной девушкой, чувствующей себя чужой в этом доме, вынужденной жить здесь в связи со смертью своей матери, сестры Цзя Шэ и Цзя Чжэна. Дружба с годами перерастает во взаимную любовь. Бао-юй мечтает жениться на Дай-юй, но бабушка избирает ему в жены Бао-чай, двоюродную сестру Бао-юйя, в которой она видит образец конфуцианских добродетелей, умение угодить всем окружающим, в противоположность Дай-юй, обладающей независимым характером.

Следует отметить, что роман пронизан религиозным учением буддизма-даосизма о бессмертии и перевоплощении душ, о бренности земного существования и греховности суетного мира. Автор пытается показать, что жизнь основных героев романа развертывается по предопределению судьбы, записанному в реестрах бессмертной феи Цзин-хуань, и судьбу героев он в завуалированной форме описывает в стихотворениях «Сон в красном тереме», в главе пятой. Но, несмотря на свои религиозно-мистические взгляды, сказавшиеся на романе, автор, как крупный художник, неизменно остающийся верным жизненной правде, глубоко реалистично рисует образы основных членов огромной семьи Цзя, вокруг которых группируются второстепенные герои. В романе выведено несколько сот действующих лиц, и почти все они наделены точными и запоминающимися чертами характера.

Среди образов, созданных в романе, не только представители аристократии и чиновного мира, но и немало простых людей. Перед читателями предстает целая галерея слуг и служанок. Здесь Си-жэнь, верная служанка Бао-юйя, отдающая все свои силы заботам о юноше и заявляющая о своем нежелании уходить от него, когда родные хотят ее выкупить; и Пин-эр, которая помогает своей госпоже Ван Си-фын (Фын-цзе) распоряжаться по хозяйству и поддерживать порядок в доме, но в то же время, когда возможно, делает поблажки младшим слугам и служанкам, и многие другие.

Семья Цзя, о злоключениях которой повествуется в романе, возвысилась благодаря братьям – Цзя Юаню и Цзя Яню, получившим от императора за верную службу титулы Гунов Жунго и Нинго. Их наследники пользовались их титулами, владели огромным достоянием, получали баснословные доходы. Все они старались пожить в свое удовольствие, нисколько не заботясь о будущем. Расточительство и мотовство в конце концов привели к тому, что богатства, оставленные предками, оказались полностью растраченными. Такие крупные события, как приезд Юань-чунь, в честь которой сооружается «сад Роскошных зрелищ», или похороны Цинь Кэ-цин, наносят чувствительный удар благосостоянию семьи Цзя. На эти мероприятия расходуются десятки тысяч лян серебра, и никого это не беспокоит; каждый думает лишь об удовлетворении собственных прихотей, сорит деньгами. Основным источником богатства семьи Цзя являлась жестокая эксплуатация крестьян, которые в качестве арендной платы вносили серебро и поставляли продукты своего сельского труда. Но этого при столь расточительном образе жизни не хватало, и члены рода Цзя, пользуясь своим влиянием и могуществом, занимаются взяточничеством, вымогательством, не брезгают ростовщичеством.

Так, Цзя Шэ из дворца Жунго и Цзя Чжэнь из дворца Нинго, которые думают лишь об удовольствиях, берут взятки настолько беззастенчиво, что дело в конце концов завершается снятием их с должностей и конфискацией имущества. В противоположность им автор пытается показать Цзя Чжэна честным и неподкупным чиновником. Но противопоставляя его остальному чиновничьему миру, он обличает всю гнилость феодального строя. Так, Цзя Чжэн, назначенный сборщиком хлебного налога, пытается работать честно, не давая никому взяток и не беря сам. Но это приводит к тому, что он встречает сопротивление своих подчиненных, которые упорно не желают выполнять его приказания, в результате чего срывают поставки хлеба, и у высшего начальства складывается мнение о «нерадивости» Цзя Чжэна. Видя тщетность своих усилий, Цзя Чжэн, наконец, отказывается от борьбы и предоставляет подчиненным возможность действовать по своему усмотрению. В результате подчиненные, скрываясь за его спиной, начинают настолько злоупотреблять своей властью, что дело оборачивается против Цзя Чжэна и его снимают с должности. Этот эпизод как бы подчеркивает, что на государственной службе в те времена могли процветать лишь взяточники и казнокрады, занимавшиеся вымогательством и обманом.

Взяточничество царило не только в государственном аппарате, но и в самой семье Цзя. Фын-цзе, пользуясь своим положением в доме, под видом подарков берет взятки от слуг, пытающихся устроить своих дочерей на должности более высокооплачиваемых служанок, и даже от обедневших родственников, которые обращаются к ней, чтобы получить доходное место. Фын-цзе – женщина-делец, она коварна и жестока, хотя перед старшими и перед мужем пытается казаться добродетельной и честной. Она доводит до смерти своего дальнего родственника Цзя Жуя, вымогает деньги у всех, кто обращается к ней за помощью, даже если эта помощь выражается в простом рекомендательном письме, она подолгу задерживает выдачу жалованья служанкам, отдает их деньги в рост, а полученные на проценты деньги в свою очередь дает взаймы под баснословные проценты.

Таким образом, хотя в основе сюжета романа лежит трагическая любовь прекрасного юноши Цзя Бао-юйя к нежной и слабой Линь Дай-юй, замысел автора выходит далеко за рамки этого сюжета. Роман «Сон в красном тереме» – великолепно написанная семейная хроника: это не только «бытовой», как его иногда называют, но и «социальный» роман в такой же степени, как и «Неофициальная история конфуцианства». Развертывая сложную картину жизни аристократической семьи, Цао Сюэциинь показывает эту жизнь в ее трагическом развитии. Все, кто так или иначе связан с семьей Цзя, находятся под гнетущим давлением конфуцианского домостроя, воплощенного в лице высшей власти – старой госпожи Цзя и верной исполнительницы ее воли – Фын-цзе.

Мы не знаем, какие мотивы заставляли Цао Сюэцииня вынести грозный приговор разлагавшейся и вырождавшейся семье Цзя. Во всяком случае, объективно автором дана убийственная характеристика жизни цинского общества XVIII века. Автор резко выступает против поругания личности в условиях средневековых общественных и семейных порядков, обличает деспотизм конфуцианской морали, доводивший честных людей до самоубийства, жестокость и моральное разложение господствующего класса, разъедаемого коррупцией, развращенного роскошью и доступностью всех земных благ. Паразитизм существования семьи Цзя губит не только ее основных представителей, он роковым образом сказывается и на всей многочисленной челяди, окружающей эту семью. Уже в самом начале романа автор устами торговца-антиквара выносит приговор семье Цзя, которая «не думает о хозяйственных делах и не заботится о том, чтобы жить поскромнее».

Это обличение аристократии, гневно звучащее на протяжении всего романа, свидетельствует о том, что объективно Цао Сюэциинь стоял на антифеодальных позициях, критиковал и осуждал вырождавшуюся помещичью аристократию. Роман «Сон в красном тереме» был и остается одной из самых любимых книг китайского народа. Его герои вошли в жизнь Китая так же, как в нашу жизнь вошли герои Гоголя, Толстого, Салтыкова-Щедрина.

VII

Буржуазные исследователи романа «Сон в красном тереме» (Ху Ши, Юй Пин-бо и другие) старательно замалчивали реализм этого произведения. Стремясь скрыть от китайского народа исключительную социальную ценность романа, они все свое внимание направляли на схоластическое исследование вопроса о том, кто является прототипом образов романа, где находились те или иные места, описанные в романе, и т. д. Впервые о реализме романа в полный голос заговорил Лу Синь, однако Юй Пин-бо и его последователи игнорировали высказывания Лу Синя и продолжали схоластически анализировать роман в духе старой литературной критики. И только в наши дни благодаря усилиям литературоведов-марксистов подлинное значение романа «Сон в красном тереме» было раскрыто на страницах китайской печати, отмечавшей, что этот роман является выдающимся реалистическим произведением китайской литературы, широко отразившим жизнь своей эпохи.

В этой связи необходимо отметить важность развернувшейся в октябре 1954 года на страницах китайской печати дискуссии о романе «Сон в красном тереме».

«Сон в красном тереме», отмечает известный критик и литературовед Чжоу Ян, является одним из самых значительных памятников нашей литературы. С первого же дня своего появления он пользуется у широкого читателя вниманием и любовью. Об огромной популярности его свидетельствуют и бытующие в китайском языке крылатые слова «Грош цена всем толкам о поэзии и классике, если не касаешься «Сна в красном тереме».

В ходе дискуссии столкнулись два различных мировоззрения, два литературоведческих метода – литературоведов-прагматистов, сторонников буржуазно-идеалистических взглядов, и литературоведов-марксистов, стоящих на позициях материализма и социалистического реализма. Одним из наиболее ярких апологетов субъективно-идеалистического течения является Ху Ши, который был главарем реакционной идеологии в старом, гоминдановском Китае.

Получив образование в США и избрав своим наставником Дьюи, Ху Ши в течение многих лет выступал сторонником пресловутой теории прагматизма, стремясь оправдать господство империализма в Китае, подорвать веру китайского народа в свои национальные силы, заставить его утратить свою национальную гордость. Антипатриотические, антинародные реакционные взгляды Ху Ши, которые он широко пропагандировал в своих многочисленных работах по вопросам философии и филологии, пагубно влияли на развитие здоровых, революционных идей, на рост и формирование китайской прогрессивной интеллигенции. Буржуазно-идеалистические взгляды Ху Ши оказали значительное воздействие на представителей старой китайской интеллигенции, среди которой широкое распространение получили порочные концепции «наука ради науки», «искусство ради искусства», «исследование ради исследования». Ху Ши, став на путь измены своему народу, в 1949 году вместе с Чан Кайши бежал из Китая.

Рассматривая историю китайской литературы с позиций субъективного идеализма, Ху Ши не смог дать правильной научной оценки классических произведений китайской литературы. Ярким свидетельством этого служат циничные заявления самого Ху Ши о том, что своими литературоведческими исследованиями он ставил определенную цель – борьбу с революционной идеологией.

Ху Ши отрицал борьбу классов и классовый характер литературы и в своих оценках и анализе литературных памятников пользовался сугубо формалистическим методом. Он игнорировал содержание произведения, его идейную и социальную направленность, его историческое значение и художественный метод, говоря часто лишь о форме произведения, ограничиваясь поверхностным разбором языка, оторванным от контекста, схоластическим анализом иероглифических знаков и их сочетаний. Именно отсюда проистекают его глубоко ошибочные суждения и выводы. Поэтому в романе «Сон в красном тереме», сюжет которого отражает конфликт между новыми веяниями, затронувшими определенную часть молодого поколения Китая, и устоями жизни феодальной аристократии, Ху Ши смог усмотреть лишь «праздную и пресыщенную» жизнь одной аристократической семьи, «крушение» одной из некогда знатных феодальных фамилий. Причину такого крушения Ху Ши видит в том, что в этой семье «думали только о пышно сервированном столе, о поддержании своего собственного реноме», расточительствовали, «не имея ни малейшего представления о финансовой стороне дела и не заботясь об экономии своих средств». Ценность романа Ху Ши усматривал лишь в средствах изображения, «натуралистических настолько, что они выходят за рамки заурядных».

Серьезной критике в ходе дискуссии подвергались также последователи и сторонники Ху Ши. В частности, были разоблачены порочные взгляды литературоведа Юй Пин-бо, который в течение многих лет печатал работы по изучению романа, содержащие неверные, ошибочные оценки и суждения. В 1923 году Юй Пин-бо опубликовал книгу, в которой солидаризировался с оценкой Ху Ши романа «Сон в красном тереме». В 1953–1954 годах Юй Пин-бо продолжал пропагандировать свои порочные воззрения о романе «Сон в красном тереме» в ряде опубликованных в печати статей.

VIII

В 1954 году молодые литературоведы Ли Си-фань и Лань Лин выступили со статьей, в которой с марксистских позиций подвергли критике порочные взгляды Юй Пин-бо. В статье «Жэньминьжибао» от 23 октября 1954 года, озаглавленной «Больше внимания критике ошибочных взглядов в изучении романа «Сон в красном тереме», указывалось, что критика Ли Си-фанем и Лань Лином формалистических, антинаучных воззрений Юй Пин-бо явилась первым за тридцать с лишним лет ударом по «маститым ученым» реакционной, буржуазно-идеалистической школы Ху Ши, которые, занимая господствующее положение в области изучения китайской классики, фальсифицировали историю китайской литературы, проповедовали порочные, идеалистические концепции в литературе и искусстве.

В своих исследованиях Юй Пин-бо, пользуясь методом формального анализа романа, отрицает социальное значение этого классического памятника китайской литературы, в котором утверждается неизбежность крушения паразитического общественного устройства. Юй Пин-бо считает, что автор романа в изображении событий и фактов якобы не занимает определенной позиции, придерживается некоего нейтрализма в отношении феодального общества, не выражает своего отношения к изображаемым в книге персонажам. «Автор роптал, но не возмущался», – пишет Юй Пин-бо. Юй Пин-бо, пытаясь игнорировать созданную автором картину, правдиво отображающую реальную жизнь с ее сложными противоречиями и конфликтами, с драматическими ситуациями, глубокими человеческими чувствами, не считается с неодолимой и исторической закономерностью, непрекращающейся борьбой сил нового и старого, с тем, что на смену отживающему свой век общественному устройству приходят нарождающиеся, здоровые силы грядущего. Формалистический, субъективный подход к исследуемому литературному памятнику обусловил неспособность Юй Пин-бо, считавшего «Сон в красном тереме» лишь «автобиографической исповедью», увидеть в романе глубоко реалистическое мастерство крупнейшего художника слова Цао Сюэцииня. Великое произведение, обладающее огромной обличительной силой и необыкновенной глубиной художественного проникновения в самые сокровенные тайники жизни, представляется Юй Пин-бо всего лишь сочинением, «полным вздохов о бренности существования», а основной смысл романа он видит в «разочаровании в любви и раскаянии». «Эта книга, – пишет Юй Пин-бо, – представляется мне кошмарным сном в китайской литературе, – чем больше ее изучаешь, тем больше запутываешься». Логическим выводом, к которому приводит антинаучный, субъективистский анализ Юй Пин-бо, является отрицание исторической и художественной ценности романа «Сон в красном тереме», нигилистическое отношение к национальным культурным сокровищам, принижение великого литературного наследства китайского народа. «Критика монографии Юй Пин-бо о романе «Сон в красном тереме» связана с вопросом об отношении к нашему наследию, – говорит Чжоу Ян. – Чтобы создать новую, социалистическую литературу и искусство, мы должны прежде всего дать правильную оценку нашему национальному литературному наследству, взять из него все полезное, принять его лучшие традиции и развивать их на новой основе. Критическое отношение к наследству прошлого есть отправной момент в деле строительства новой культуры. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы буржуазные ученые и писатели, стоящие на идеалистических позициях, извращали и уничтожали подлинную ценность литературных памятников нашей родины, нигилистически опошляли их».

В результате широко развернувшейся дискуссии, в которой приняли участие многочисленные ученые, писатели, литераторы, была расчищена дорога для объективного, подлинно научного изучения романа «Сон в красном тереме» и других литературных памятников, созданных гением китайского народа, для раскрытия их идейного богатства и поэтического своеобразия, для всестороннего понимания их подлинного значения и ценности.

Следует отметить, что в результате критики профессор Юй Пин-бо изменил свои прежние суждения о романе. Это, в частности, видно из его вступительной статьи к новому китайскому изданию романа «Сон в красном тереме» 1958 года.

Выход в свет одного из шедевров классической китайской литературы – романа «Сон в красном тереме», полностью издаваемого впервые на русском языке, несомненно будет с радостным чувством встречен советским читателем, проявляющим живой интерес к культурному наследию братского китайского народа.

Н. Т. Федоренко

Роман «Сон в красном тереме» – вершина китайской классической литературы

«..Какой у дочки тайный том

Дремал до утра под подушкой».

Эпоха великих романов

Роман в китайской литературе появился сравнительно поздно. Если говорить о народном, анонимном романе, родившемся из особого рода китайского сценического искусства, так сказать, театра одного актера – «рассказывания книг» (шо шу), то первые сведения о нем обнаруживаются в исторических источниках, относящихся к XII веку. Рассказчики книг «шошуды» брали какой-то хорошо известный исторический или иной сюжет – мифологический, легендарный, бытовой – и на его основе составляли сценарий. По этому сценарию они и вели свой рассказ, точно повторявший основные узлы сценария, но в промежутках оставляли место для свободной импровизации. Сохранилось несколько таких сценариев. Это довольно обширные произведения, явно рассказывавшиеся не в один прием, а за несколько вечеров.

Большинство из них – это рассказы о тех или иных периодах китайской истории, о которых в народе сложились легенды. А легенды эти, в свою очередь, были использованы рассказчиками книг. Из десятка дошедших до нас народных романов – их обычно называют словом «пинхуа» («рассказы с оценкой») – только два не могут быть строго отнесены к историческим повествованиям: «Рассказ со стихами о том, как монах Трипитака добыл сутры» и «Забытые дела годов Сюань-хэ при Великой Сун». Первый из них, хотя и кладет в основу реальное путешествие в Индию за священными книгами китайского буддиста Сюань-цзана (600–664), но изложен в совершенно фантастическом плане: это описание приключений Сюань-цзана в вымышленных странах, к реальному путешествию монаха почти не имеющих отношения.

Второй, также основанный на действительно происходивших событиях начала Х века, на поверку оказывается записью легенд о бурном периоде, когда Китай (называвшийся тогда Сун) пытался – далеко не всегда успешно – отражать нашествия северных соседей чжурчжэней. Окончилось это потерей государством Сун северной части страны, где чжур-чжэни образовали свое государство Цзинь. Остальные дошедшие до нас пинхуа являются переложением событий из исторических сочинений с добавлением легенд, с этими событиями связанных.

Народный роман пинхуа в XIV веке лег в основу авторского романа, предназначенного уже не для слушателя, а для читателя, что исключает какую-либо импровизацию, но зато требует высокого словесного искусства. И действительно, китайский авторский роман явился как крупное литературное течение того периода, который – по тогдашнему названию страны – именуется обычно «периодом Мин» (1368–1644). Роман быстро оттеснил на задний план другие литературные направления этого периода (кроме, может быть, драмы), и очень часто о периоде Мин говорят, как об эпохе великих романов. Этот новый для Китая вид литературы сохранил многие черты, указывающие на его связь с народными повествованиями пинхуа. В частности, главы в романе называются «разами» («первый раз», «второй раз» и т. д.), кончается глава («раз») на самом интересном месте (совсем как в пинхуа или в современных нам телесериалах), и потом добавляется: «Хотите узнать, что было дальше, услышите в следующий раз» (или «прочтете в следующей главе»), а новая глава начинается со слов: «В предыдущий раз (в предыдущей главе) было рассказано, как…»

Народное повествование (все равно, пинхуа или новелла «хуабэнь») обычно начиналось со стихотворного введения, где рассказчик сообщал, о чем сегодня пойдет речь. Завершался рассказ стихотворным резюме большого эпизода или всего рассказа. В самом тексте описания природы и наружности героев излагались образной ритмической прозой.

Когда завершался промежуточный эпизод, давалась его оценка в виде двустишия. Все эти приемы сохранились и в авторском романе и, может быть, наиболее неопровержимо свидетельствуют о его происхождении от народного романа пинхуа.

Для китайской литературы характерен особый путь развития. Каждый из больших периодов отмечен господством какого-то направления, когда литераторы все силы устремляют главным образом на развитие и усовершенствование именно этого вида. Во время Тан (618–907) это были размеренные стихи (ши), отмеченные именами многих великих поэтов, среди которых такие, как Ли Бо, Ду Фу, Мэн Хао-жань, Ван Вэй, Бо Цзюй-и, Ли Шан-инь и многие другие. Для времени Сун (960–1279) – разностопные стихи «на мотив» (цы) и ритмическая проза публицистического или философского характера (гувэнь). Период монгольской империи Юань (1278–1367) – это «золотой век» китайской драмы. Создание кистей великих писателей, то или иное направление достигает своего апогея в свой период, а потом, не исчезая из литературного обихода и творчества литераторов, все-таки отходит на второй план, становится традиционным. Утверждается новое течение обычно усилиями одного-двух выдающихся литераторов, их творения, произведя глубокое впечатление на современников, долгое время служат потом образцом для последующих писателей, использующих возможности открытой основателями новой формы, оттачивающих ее и доводящих ее до полного выявления всех ее возможностей. Появляются произведения одно другого прекраснее. Но потом, когда возможности направления оказываются исчерпанными, бессмертные шедевры замещаются подражаниями, и направление уступает место другим формам, проходящим аналогичный путь развития.

История авторского романа в Китае начинается с двух шедевров, впитавших в себя весь опыт предшествующего жанра пинхуа. Первый из них, «Речные заводи» (Шуй-ху), принадлежит кисти Ши Най-аня, второй, «Троецарствие» (Сань-го яньи), – его другу и ученику Ло Гу-ань-чжуну. Оба автора жили на переломе, когда иноземное монгольское государство Юань в результате народного восстания было заменено национальной империей Мин. Однако правление основателя Мин Чжу Юань-чжана (на троне в 1368–1398) оказалось жестоким и кровавым и не оправдало тех надежд, которые возлагали на нового правителя его соратники. Ши Най-ань, один из участников антимонгольского движения, отказался служить новому императору и посвятил остаток своих дней написанию романа «Речные заводи». Он не успел вполне закончить свое творение, завершил его Ло Гуань-чжун. В романе изображено восстание Сун Цзяна в начале 20-х годов XII столетия (оно, кстати, составило один из эпизодов пинхуа «Забытые дела годов Сань-хэ»). Ши Ней-ань описал лагерь благородных разбойников, бежавших от несправедливостей властей. Они организуют союз Верных и Справедливых, где все равны и где царят справедливость и доверие друг к другу. Этот утопический союз оказывается непобедимым – до тех пор, пока не идет на компромисс с императорской властью, после чего все сто восемь героев один за другим погибают. Роман «Речные заводи» стал образцом для последующих приключенческих и героических романов на несколько веков.

Второй роман – «Троецарствие» Ло Гуань-чжуна – также имел своего предшественника в «Пинхуа по истории Троецарствия». Но если в народном романе главная идея – предопределение, воздаяние правителям за несправедливые дела, то роман Ло Гуань-чжуна в ряде параллельных эпизодов демонстрирует, как следует и как не следует управлять, показывает достоинства гуманного правления. Оба романа не случайно были созданы двумя друзьями и единомышленниками. В них в скрытом виде таится протест против жестокости и деспотизма новой власти империи Мин, которой авторы отказались служить. После романа «Троецарствие» было написано множество романов на исторические темы, причем к XX веку все периоды китайской истории – от падения государства Инь и установления империи Чжоу в XII веке до н. э. до провозглашения Республики в 1911 году – оказались описанными в этих исторических эпопеях, бравших за образец роман Ло Гуань-чжуна.

Таким образом, китайский роман зародился как историческая эпопея и как повествование о героях. Тем большее впечатление произвел написанный в XVI веке роман У Чэн-эня (начало XVI в. – 1582?) «Путешествие на Запад» (Си ю цзи).

Роман этот, в основу которого положено было действительное путешествие в Индию за священными книгами буддийского монаха Сюань-цзана (600–664), на самом деле представляет собой рассказ вполне легендарный о путешествии Сюань-цзана по фантастическим странам, где Сюань-цзана и его спутников – царя обезьян Сунь У-куна, бессмертного борова Чжу Ба-цзе и Монаха Песков подстерегает множество препятствий, одолеваемых только с помощью волшебной силы и при поддержке самого Будды и его посланцев. И этот роман тоже стал образцом для многих более поздних произведений, описавших фантастические путешествия в разные страны света.

После исторического, героического и фантастического романов появляется и бытовой роман «Цзинь, Пин, Мэй» (названный так по именам трех ведущих женских персонажей), предтеча реалистического направления в китайской литературе. Автор скрылся под псевдонимом Насмешник из Ланьлина. Со времени написания романа в конце XVI века до нашего времени этот псевдоним раскрыть не удалось, хотя для этого предпринималось много попыток. И это неудивительно. В романе изображены очень ярко и достоверно разложение и бесчинства богатеев и властей предержащих с очень ясными намеками на действительные дела верхушки общества. Замечателен он еще обильными эротическими сценами, равных которым по откровенности и разнообразию нет, пожалуй, во всей мировой литературе, хотя во многих литературах мира эротика сопровождала начало реалистической струи. Потом было написано много произведений густо эротических и попросту скабрезных, но по яркости описания быта и нравов и по великолепному языку ни одно из них не идет в сравнение с этим знаменитым романом.

Во всех четырех названных выше великих романах в той или иной степени присутствовал сатирический элемент, возраставший от романа к роману. Поэтому естественным оказалось рождение сатирического романа, во главе которого встал роман У Цзин-цзы (1701–1754) «Неофициальная история конфуцианства» (Жу линь вай ши). Он оригинален по форме. Во-первых, автор отказался от традиционных стихотворных заставок, концовок и промежуточных описаний. Во-вторых, роман представляет собою длинную цепь самостоятельных новелл, в каждой из которых изображен представитель чиновничьих кругов, причем они, эти представители, лишь как исключение люди честные и дельные, в массе же они продажны, жадны, жестоки, невежественны, надменны, готовы на всяческие нарушения закона ради собственной выгоды.

В конце очередной новеллы-главы появляется новый персонаж, который становится ведущим в следующей новелле. Наконец, последним в цепи великих романов становится «Сон в красном тереме» – он же признается вершиной китайской литературы и одной из высочайших вершин мировой литературы вообще.

«Сон в красном тереме» и его автор Цао Сюз-цинь

Роман «Сон в красном тереме» (Хун лоу мэн) впервые был издан в 1791 году в печатне Чэн Вэй-юаня, с двумя предисловиями самого издателя и некоего Гао Э; в романе было 120 глав, причем по предисловию было ясно, что автор романа не успел его закончить и что закончил его Гао Э. В следующем году «Сон в красном тереме» был еще дважды переиздан тем же издателем с поправками – второе издание считается каноническим текстом романа, с него перепечатывались многочисленные издания ХХ века, в том числе и лучшее из них 1957 года.

Роман произвел на китайскую читающую публику самое глубокое впечатление. За два века после его появления он выдержал множество переизданий – больше, чем какое-либо другое произведение китайской литературы, если, конечно, исключить главный идеологический свод – конфуцианский канон, лежавший в основе китайского классического образования. Если искать ответ на вопрос, поставленный в эпиграфе, то в Китае это, несомненно, «Сон в красном тереме». Роман собрал в себе все великие достижения предшествующей китайской литературы вообще и романа в частности. В нем есть и фантастика – предыстория легендарного толка, вещие сны и тому подобное, – но не безудержная, как в «Путешествии на Запад», а весьма тактичная, органически входящая в ткань вполне реалистического повествования. Есть и тщательные описания быта в его мельчайших деталях, и любовные, достаточно откровенные сцены – как в «Цзинь, Пин, Мэй», но за всеми этими деталями скрывается плавно и логично развивающееся повествование. Есть и критическое нелицеприятное изображение нравов как богатых людей, так и бедняков – но в большей степени в романе важны описания обычной жизни людей, их забав, радостей и горестей. В романе много стихов. Но это не заставки, концовки, во множестве встречавшиеся в более ранних романах и бывшие (кроме «Неофициальной истории конфуцианства») неотъемлемой частью композиции повествования. Стихи эти по большей части сочиняют действующие лица романа, иногда в поэтических соревнованиях, очень распространенных в старое время в Китае, иной раз на случай, иной раз, чтобы полнее выразить свои чувства – и среди стихов, ими написанных, встречаются настоящие поэтические шедевры, особенно когда их пишут два главных героя – Цзя Бао-юй и Линь Дай-юй. В целом же стихи служат не столько украшением романа, сколько помогают характеристике героев. Сюжет романа – это история расцвета и разорения большой, богатой – несметно богатой – семьи, бездумно растратившей свои богатства, что навлекает на ее членов множество бед и невзгод.

В предисловии издателя Чэн Вэй-юаня названо имя некоего Сюэ-циня из фамилии Цао, который «несколько раз перерабатывал» роман. Далее говорится, что широко распространены восемьдесят глав романа, однако доходили слухи, что всего глав в романе сто двадцать. После долгих поисков издателю удалось найти большинство недостающих глав (около тридцати). Один друг потрудился, приводя текст в порядок («подрезая слишком длинное и надставляя слишком короткое»), и теперь он решается выпустить в свет роман, напечатав его подвижным шрифтом (вещь не вполне обычная: китайское книгопечатание до ХХ века предпочитало не набор, а ксилографию – печатание с резных досок). Второе предисловие, принадлежащее упомянутому в первом предисловии Гао Э, говорит о его восхищении полной редакцией романа, предоставленной ему другом Чэн Вэй-юанем. Из всего этого можно понять, что вполне завершенными оказались первые восемьдесят глав романа, последние же сорок, хотя и существовали до издания Чэна, но в черновиках, которые еще пришлось приводить в порядок, каковую работу и проделал Гао Э.

Кто такой Цао Сюэ-цинь, названный в предисловиях и упомянутый во вводной части первой главы романа, как якобы получивший уже готовый текст, высеченный на камне, который он лишь «десять раз читал и пять раз исправлял» и упорядочил, разделив на главы и дав главам названия, кто этот человек, толком никто не знал до самого ХХ века.

И это неудивительно: романы, написанные на разговорном языке байхуа, а не на классическом языке древних сочинений вэньяне, настоящей литературой в старом Китае не считались. И даже Гао Э, выразивший свой восторг словами:

«Я был словно персидский раб, любующийся увиденной драгоценностью», все-таки добавляет: «Хотя книга эта и принадлежит к грубым рассказам и диким историям».

Пришел XX век – и многое изменилось в китайских воззрениях на литературу. Драма, роман, повесть и другая беллетристика, не без влияния знакомства с европейскими литературами, встали в один ряд с произведениями «высокой прозы и поэзии и прочно вошли в историю китайской литературы как достойная и важная ее часть. Ученые нового времени Ван Го-вой, Ху Ши, Чжэн Чжэнь-до и многие другие предприняли усердные поиски и одного за другим разыскали в китайских исторических трудах и в «описаниях уездов» (так назывались многочисленные произведения, которые мы сейчас назвали бы краеведческой литературой) авторов знаменитых романов, повестей, пьес, новелл, биографические сведения о них и другие их произведения. Среди новооткрытых великих писателей оказался и Цао Сюз-цинь.

Первая половина XVIII века, когда жил Цао Сюэ-цинь, была временем великих перемен. В 1644 году в Китае вспыхнуло восстание Ли Цзы-чэна, под ударами которого империя Мин, пришедшая в 1368 году на смену монгольскому государству Юань и просуществовавшая почти триста лет, прекратила свое существование. Повстанцы вошли в столицу Пекин. В это время на северо-востоке образовалось новое государство маньчжуров. Вождь маньчжуров Нурхаци в 1616 году назвал свое государство Поздняя Цзинь – в память другого государства, тоже маньчжурского племени чжурчжоней, существовавшего на севере Китая в 1118–1234 годах (мань-чжурские правители считали себя наследниками чжурчжэ-ней). Государство маньчжуров постепенно расширяло свои границы, и в 1636 году, уже выйдя к Великой Стене, приняло другое название – Цин. От дальнейшей экспансии удерживала Великая Стена. Когда Ли Цзы-чэн вошел в Пекин, один из военачальников призвал маньчжуров на помощь против повстанцев и открыл для них заставу Шаньхайгуань.

Маньчжуры быстро справились с Ли Цзы-чэном, но уходить обратно не пожелали и вскоре захватили Китай, распространив на всю страну название Цин. Маньчжурская династия правила в Китае до 1911 года.

Предки автора «Сна в красном тереме» принадлежали к древнему роду. Предполагали даже, что он восходит к знаменитому поэту, деятелю эпохи Троецарствия (220–264) Цао Цао. Но реально генеалогия семьи Цао восходит к одному из соратников Чжу Юань-чжана, основателя империи Мин. Имя этого предка, умершего в 1372 году, было Цао Лян-чэнь, он значительно способствовал укреплению власти нового повелителя Китая. Его сын Цао Цзюнь в начале XV века переселился из Центрального Китая на север, в Ляоян, на территории нынешней северо-восточной провинции Ляонин, где его потомки оставались на государственной службе и где их застало возвышение маньчжурского предводителя Нурхаци. Внук Цао Цзюня, прапрапрадед автора романа, Цао Си-юань, прапрадед Цао Чжэнь-янь, прадед Цао Си – все служили новой империи со дня ее образования и после того, как в 1636 году маньчжуры, дошедшие уже до Великой Стены, переименовали свое государство, дав ему имя – Цин.

Маньчжуры свои войска подразделяли на «восемь знамен» (по числу основных и промежуточных частей света), причем инородцы в эти войска не допускались. Но уже очень скоро были образованы аналогичные «знамена» для монголов и для китайцев, отличившихся на маньчжурской службе, зачисление их в «восьмизнаменные войска» считалось особой честью. Члены семьи Цао с самого начала были зачислены в китайское (ханьское) войско Белого Знамени и активно участвовали как в завоевании маньчжурами Китая, так и в управлении завоеванными землями. Дед Цао Сюэ-циня (по другим сведениям – двоюродный дед) Цао Инь (1658–1712) служил в южных городах в нижнем течении Янцзы: в Счжоу, Янчжоу, Цзяннине. Он управлял ткацкими императорскими мануфактурами в Цзяннине (южнее Нанкина) и одновременно был соляным инспектором в Янчжоу. Он прославился не только как администратор, но и как выдающийся культурный деятель, создатель одной из наиболее обширных частных библиотек и организатор книгопечатания. Имя его и до сих пор входит в число восьми наиболее прославленных ученых и литераторов города Янчжоу. После его смерти его дело ненадолго воспринял его сын Цао Юн (ум. в 1615 г.), а потом – племянник и приемный сын Цао Иня – Цао Фу, отец Цао Сюэ-циня. Цао Инь при жизни своей купил большой кусок земли на окраине тогдашнего Нанкина и разбил там великолепный парк, шедевр китайского садового искусства. Потом этот парк перекупил другой крупный литератор, прозаик и поэт Юань Мэй (1716–1797) и под названием «Сад Следования Природе» (Суй юань) прославил в своих сочинениях. Но раньше того парк семьи Цао под названием «Сад Роскошных зрелищ» (Да гуань юань) был детально описан в романе «Сон в красном тереме».

Цао Сюэ-цинь, первое имя которого Цао Чжань, родился в 1715 году – как раз когда Цао Фу вступил в должность и во владение имуществом своего приемного отца. Цао Сюэ-цинь рос в этом парке, и его восприятие мира в значительной степени воспитано было совершенством окружающих пейзажей. Однако как Цао Инь, так и его преемники слишком полагались на свое богатство и жили, что называется, не по средствам. Цао Фу получил в наследство не только дела и имущество, но и огромные долги, которые семейство Цао так и не смогло никогда оплатить. В 1728 году после нескольких неудачных попыток погасить долги по указу императора Юн-чжэна (на троне в 1723–1736) все имущество семьи Цао было конфисковано, и славившаяся роскошью и хлебосольством семья впала в крайнюю бедность. Мы мало знаем о жизни Цао Сюэ-циня вообще и, в частности, в этот последний период. Видимо, некоторое время после разорения семьи он жил в Янчжоу, потом перебрался на север, на северо-западной окраине Пекина купил домик недалеко от монастыря Лежащего Будды, где и писал свой роман. Сохранилось несколько обращенных к нему, а потом и оплакивающих его стихотворений, написанных его друзьями: братьями-поэтами маньчжурами Дуньчэном (ум. в 1791 г.), Дунь-минем (1729–1796) и Чжан И-цюанем, о жизни которого ничего другого не известно. Из стихов и из надписей на полях рукописей романа мы знаем, что в жизни Цао Сюэ-циня было три женщины, одна из них рано умерла, две другие были его женами, причем последняя из них принесла ему счастье – но даже имен этих женщин мы не знаем.

В 1763 году была эпидемия оспы, унесшая его сына и детей его друзей, и сам он, видимо, заразившись от больного сына, умер в ночь под новый год, который в переводе на наш календарь приходился на первое февраля 1764 года, и не дожил до своего пятидесятилетия.

Все исследователи романа «Сон в красном тереме» единодушно признают, что основой сюжета романа послужила история семьи Цао Сюэ-циня и что главный герой – Цзя Бао-юй во многом напоминает автора романа. В самом деле роман посвящен описанию жизни огромной семьи, очень богатой и разветвленной, имеющей родственные связи во всех самых богатых и знатных семьях города Цзиньлина (старое название Нанкина), где, кстати, и было громадное поместье, в 1967-м купленное Цао Инем и превращенное им в парк. В этом парке, получившем в романе название «Сад Роскошных зрелищ», проходит жизнь семьи в удовольствиях и развлечениях. Денег в этой семье никто не считает.

Главный герой Цзя Бао-юй, единственный наследник и баловень всей семьи, живет в окружении сестер – родных, двоюродных, троюродных – и их служанок. («Красный терем» есть китайское образное обозначение теремов, в которых живут девушки.) Девочки и мальчики постепенно взрослеют. Две из двоюродных сестер, Линь Дай-юй и Сюэ Бао-чай, – предмет особо нежных чувств подрастающего мальчика, чувство к Линь Дай-ой переходит в любовь. Когда встает вопрос о женитьбе Бао-я, семья должна выбрать между Линь Дай-юй и второй сестрой. Дай-юй – девушка болезненная, от нее не ждут здорового потомства, и поэтому выбрана Бао-чай. Происходит почти библейская история: Бао-юй узнает, что его женили на Бао-чай, только в брачную ночь Линь Дай-юй умирает от горя, а Бао-юй исчезает из дома, и только потом его встречает отец Цзя Чжэн – его сын стал буддийским послушником. Этот основной стержень романа развивается на фоне множества судеб героев и героинь повествования. Судьбы сначала беззаботных молодых людей после разорения семьи оказываются несчастливыми.

Жизнь в «Саду Роскошных зрелищ» описана в подробнейших деталях: пейзажи и интерьеры, занятия и развлечения, праздники и приемы – все есть на страницах романа, вплоть до рецептов лекарств, прописанных больным. Воистину нет в литературе более подробной и достоверной энциклопедии китайской жизни, чем этот роман.

Все действие вставлено в изящную рамку. Во время сражения древних легендарных героев было пробито небо. Богиня-повелительница Нюй-ва собрала тридцать шесть тысяч пятьсот один камень, сплавила их вместе и залатала пролом. Но один камень остался. Побывав у нее в руках, он обрел волшебные свойства, мог увеличиваться и уменьшаться, передвигаться и разговаривать. Камень был найден двумя монахами – буддийским и даосским, они его куда-то унесли, а после камень вновь был обнаружен с записанными на нем судьбами людей в бренном мире. Про эти записи (недаром другое название романа «Записи на камне» – Ши тоу цзи) как раз и говорится, что Цао Сюэ-цинь взял готовую историю и лишь обработал и упорядочил ее. Далее камень обнаруживают во рту только что родившегося Бао-я, и он всегда носит его на шнурке на шее, не подозревая, что на камне записана вся его судьба и судьба всех его близких. Монахи еще несколько раз появляются на страницах романа и, в конце концов, уводят с собой его главного героя.

В истории расцвета и разорения семьи Цзя, несомненно, угадывается история семьи Цао Сюз-циня. Но, конечно, это не точный сколок, и не только в деталях, но и в судьбах действующих лиц. Простой пример: одна из сестер Бао-юя – Цзя Юань-чунь – замужем за самим императором и вплоть до своей смерти оказывает семье своих родителей покровительство. В семье автора среди родственников была двоюродная тетка Цао Сюэ-циня, мужем которой был член царствующего дома, но не император и даже уже не великий князь. И таких примеров можно привести много. В то же время две женщины в семье самого Цао Сюэ-циня как будто повторяют судьбу Линь Дай-юй и Сюэ Бао-чай. Это частый случай в истории мировой литературы: автор берет истинные события и реальных людей, но изменяет их судьбы так, как этого требует художественная правда.

Открытия ХХ века и судьба романа

Предисловия к первому изданию романа говорили, что роман долгое время ходил в списках (чуть не тридцать лет), что автор не успел его закончить и что Гао Э завершил роман.

Естественно, что исследователей всегда интересовало, что написал Цао Сюэ-цинь, что добавил Гао Э и не исказил ли Гао Э замысел автора. Для решения этого вопроса всегда считалась важнейшей пятая глава романа. В этой главе рассказано о сне Бао-юя. Он попадает в Область Небесных грез, по которой его водит фея Цзинь-хуань (имя ее значит «Пробуждающая от грез»). В числе прочего они слушают музыкальное представление, где каждая из арий содержит намек на судьбу одной из юных героинь романа (всего их двенадцать, и вместе они называются «двенадцать шпилек»). Кроме того, Бао-юй обнаруживает книги, где записаны судьбы людей, и опять эти записи полны намеков, которые он не понимает, прочесть же разгадки этих намеков фея ему не позволяет, судьбы заранее никто не должен знать. Сопоставляя эти намеки, которые в значительной части находят свою разгадку по мере развития действия в романе, ученые пытаются выяснить, каков был первоначальный замысел Цао Сюэ-циня. Исследования эти весьма многочисленны, догадки многообразны. Всех их здесь не привести, но одной загадки стоит все-таки коснуться.

Кроме двух двоюродных сестер Линь Дай-юй и Сюэ Бао-чай, судьба которых в романе напоминает отношения самого Цао Сэ-циня и его жен, в романе есть еще третья двоюродная сестра Ши Сян-юнь. Как и две другие, она носит фамилию, отличную от фамилии Цзя, а по китайским понятиям сочетаться браком не могли мужчина и женщина с одной фамилией – значит, брак ее с Бао-юем возможен. В шестьдесят второй главе романа рассказано, как опьяневшая после угощения на дне рождения Бао-я Ши Сян-юнь уснула в саду на каменной скамейке. Потом Бао-юй находит возле скамейки оброненную ею статуэтку единорога-цилиня, парная же статуэтка остается у Сян-юнь. Привычная символика парных предметов обычно намекает на брачный союз, и вряд ли случайно находит эту статуэтку именно Бао-юй.

В окончательном тексте романа судьба Ши Сян-юнь, как, впрочем, и других героинь, трагична. Она выдана замуж, счастлива с мужем, но муж умирает, а она становится нищенкой. Между тем, в относящихся к ней стихах, которые слышит и читает Бао-юй в своем сне, говорится о ее безбрежном счастье, «и только пора ее раннего детства была в ее жизни грустна». А если вспомнить, что в стихах друзей Цао Сюэ-циня говорится о последней его жене, с которой он был счастлив, то можно думать, что судьба Ши Сян-юнь должна была быть иной и что она должна была в конце выйти замуж за Бао-юя и принести ему счастье. Это только один пример. В то же время намеки, рассеянные как во сне Бао-юя, так и в других частях романа, в подавляющем большинстве исследователями раскрыты, и серьезных отклонений от смысла этих намеков в последующих главах почти нет. Это лишний раз говорит о том, что Гао Э, завершая роман, старался строго следовать первоначальному замыслу Цао Сюэ-циня, однако несколько глав (около десяти) написаны не были или существовали только в набросках, и иногда можно заметить, что конечные главы как будто от авторского замысла отклонились.

Не только по предисловиям, но и по некоторым обнаруженным записям и стихам XVIII века можно видеть, что до его опубликования в печати роман ходил в рукописных копиях.

Начало XX века совпало с обнаружением нескольких списков романа, причем все они, эти списки, обрывались на восьмидесятой главе, то есть содержали ту часть романа, в отношении которой авторство Цао Сюэ-циня несомненно. В настояшее время найдено тринадцать различных копий текста, причем все они друг от друга отличаются и носят на себе следы авторской правки, и только один из списков представляет собой полный текст в ста двадцати главах. Одна за другой эти рукописи издавались фотоспособом, и сегодня появилась возможность издать полный критический текст романа с учетом всех расхождений в различных рукописях и изданиях.

Изучением истории текста – и тем самым изучением творческой истории романа – занимались многие ведущие специалисты, такие как Ху Ши (1891–1962), Лу Синь (1881–1936), Юй Пин-бо (1900–1989). Благодаря их исследованиям были установлены основные редакции романа. В рукописях, включающих восемьдесят глав, постоянное заглавие – «Записи на камне», но в тексте также упоминается и «Сон в красном тереме». Потом это второе название романа победило и закрепилось окончательно – в первоздании. И хотя исследователи знают и первое название, тем не менее роман всегда называется вторым из них. Заметим, что список, включающий сто двадцать глав, тоже озаглавлен «Сон в красном тереме», и можно думать, что это тот оригинал, с которого печатали.

О популярности романа в Китае может свидетельствоать тот факт, что вскоре после так называемой культурной революции, в 1980 году, в Пекине в системе Академии общественных наук был организован отдельный Институт «Сна в красном тереме», во главе которого встал известный историк Фэн Ци-юн. Ему принадлежит заслуга координации научной деятельности многочисленных ученых и научных центров, где ведутся исследования романа. Выделилась особая отрасль науки, занимающаяся самыми разнообразными изысканиями, связанными с романом (эта отрасль науки получила название «жун сюэ», что по-русски можно перевести труднопроизносимым словом «унлоумэноведение»). На Тайване ведущим специалистом в этой области является проф. Пань Чжун-гуй, крупный филолог и глубокий знаток текстов древнекитайской литературы.

Деятельность Института «Сна в красном тереме» не только организационная – хотя и эта деятельность очень важна: едва где-нибудь в Китае образуется новое общество любителей и исследователей романа, туда немедленно выезжает представитель института для составления общей программы. Сосредоточение всей информации в одном центре продвигает исследования романа вперед большими шагами. Продемонстрируем это на нескольких примерах.