Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wegen "unnationalsozialistischer Lebensweise" sitzt der Maler Rudolf Schlechter 1938 in Berlin-Erkner in Untersuchungshaft. Der Grund ist sein als skandalös empfundenes Verhalten, das er zusammen mit seiner Frau "Speedy" an den Tag legt. Er nutzt diese Gelegenheit, um sein Leben mit "Speedy" aufzuschreiben. In 260 kurzen Kapiteln steuern all die Abenteuer und Betrachtungen auf eine "andere" Ästhetik des Widerstands zu – strikt individualistisch, sexuell. Schlechter der Masochist, der Mann, der eine Frau sein möchte, wirft einen entwaffnend unverstellten Blick auf die Welt, rechts und links, oben und unten. Skandalös, bohrend und unterhaltend beschreibt und seziert er die anderen – und sich selbst immer mit. Weil "Speedy" mit anderen Männern schlief, wurde Schlechter eingesperrt. Weil sie am Ende gezielt mit den richtigen schläft, kommt er schließlich wieder frei. Der große Roman über eine Liebesbeziehung in den wilden Zwanziger Jahren und in der Zeit des Nationalsozialismus ist inspiriert von der Figur des Malers Rudolf Schlichter (1890–1955), der in Berlins linken wie rechten Zirkeln mit Ernst Jünger, Bertolt Brecht und vielen anderen verkehrte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1931

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

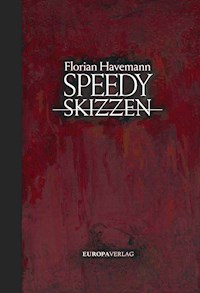

Florian Havemann

SPEEDY

SKIZZEN

Das Buch, 2005/06 geschrieben, geht zwar von historisch verbürgten Fakten aus, auch von ein paar Bildern des Malers Rudolf Schlichter, aber mit alldem doch sehr frei um – die Ähnlichkeit meiner Figuren mit Personen, die wirklich gelebt haben, ist eine nicht ganz zufällige, dennoch aber in sehr vielen Details einzig und allein meiner Phantasie zuzuschreiben.

August 2020

Inhalt

Kapitel 1: Rom

Kapitel 2: Nomen est Omen

Kapitel 3: Flavia

Kapitel 4: Die Achse

Kapitel 5: Der Orkus

Kapitel 6: Rom und nochmals Rom

Kapitel 7: Augen

Kapitel 8: Die Ausnahme

Kapitel 9: Die Geschichte mit dem Messer

Kapitel 10: Camouflage

Kapitel 11: Imago

Kapitel 12: Risiko

Kapitel 13: Secret

Kapitel 14: Heiliger Bimbam

Kapitel 15: Schöpfer Pluralis

Kapitel 16: Der wahre Glauben

Kapitel 17: Schöpfer unter sich

Kapitel 18: Fragen, Antworten und wieder Fragen

Kapitel 19: Unnötige Nachbemerkung

Kapitel 20: Alle Zeit der Welt

Kapitel 21: Weiter mit dem Messer

Kapitel 22: Ist ja toll

Kapitel 23: Römische Geschichte

Kapitel 24: Rom unter neuen Bedingungen

Kapitel 25: Liebe oder Amore

Kapitel 26: Verliebt, verlobt, ver …

Kapitel 27: Die Nacht

Kapitel 28: Der Unbekannte

Kapitel 29: Die Kandidaten

Kapitel 30:?

Kapitel 31: Ein junger Mann aus gutem Hause

Kapitel 32: Zeitungsschreiber Masseck

Kapitel 33: Mein Feind Masseck

Kapitel 34: Geschichten und Vorgeschichten

Kapitel 35: Sünden-Babelsberg

Kapitel 36: V

Kapitel 37: Pascin

Kapitel 38: Schade um Schad

Kapitel 39: Also Pascin, also Paris

Kurzes Kapitel 40: Nächtliches Liebesgeflüster

Kapitel 41: Aber mais

Kapitel 42: Die Hauptstadt des vergangenen Jahrhunderts

Kapitel 43: Desaströses Desaster

Kapitel 44: Apropos Strangulation

Kapitel 45: Apropos Knöpfschuhe

Kapitel 46: Knöpfstiefel aus historischem Anlaß

Kapitel 47: Das Darunter

Kapitel 48: Interregnum

Kapitel 49: Nächtliche Schüsse

Kapitel 50: Nero

Kapitel 51: Der 27. Februarius

Kapitel 52: Vor dem Tribunal

Kapitel 53: Weiter im Text

Kapitel 54: Brandgeruch

Kapitel 55: Im Kaufrausch

Kapitel 56: Das unangenehm Angenehme, das aber so sehr Genehme

Kapitel 57: Farbliches Bekenntnis

Kapitel 58: Kurzes Intermezzo

Kapitel 59: Erhöhte Dosis

Kapitel 60 mit dem Titel: Kleiner Dialog über eine Kleinigkeit

Kapitel 61: Steigerungen sind immer möglich

Kapitel 62: Continuare

Kapitel 63: In memoriam

Kapitel 64: Dialog zweier Frauen

Kapitel 65: Römische und nichtrömische Bekleidungsordnung

Kapitel 66: Zwischenbilanz am Abend

Kapitel 67: Im Hotel

Kapitel 68: Ohne Titel

Kapitel 69: Die unvermeidliche Razzia

Kapitel 70: BH-Idyll

Kapitel 71: Waldidyll

Kapitel 72: Transe-Trance

Kapitel 73: Er/sie erzählt

Kapitel 74: Hat sich auserzählt

Kapitel 75: Damentreff

Kapitel 76: R-Putsch

Kapitel 77: Zur Abwechslung und Auflockerung

Kapitel 78: Fortsetzung R-Putsch

Kapitel 79: Caligula

Kapitel 80: Repetere Caligula

Kapitel 81: Weiter so

Kapitel 82: Im Selbstverhör

Kapitel 83: Zum zweiten

Kapitel 84: Eine gänzlich unangebrachte Zwischenbemerkung

Kapitel 85: Die süße Stunde der Vorbereitung

Kapitel 86: Liebe, Glück, zum Weib gemacht

Kapitel 87: Der letzte Rest an Diskretion

Kapitel 88: Vor Gerücht

Kapitel 89: Von der Linie auf den Strich

Kapitel 90: LL

Kapitel 91: Vor Gottes Thron

Kapitel 92: Ein Weltuntergang

Kapitel 93: Tina

Kapitel 94: Sonntag

Kapitel 95: Montag

Kapitel 96: Dienstag

Kapitel 97: Mittwoch

Kapitel 98: Donnerstag

Kapitel 99:

Kapitel 100: Hundert

Kapitel 101: These Nr. 1

Kapitel 102: These Nr. 2

Kapitel 103: These Nr. 3

Kapitel 104: These Nr. 4

Kapitel 105: These Nr. 5

Kapitel 106: These Nr. 6

Kapitel 107: Ergo

Kapitel 108: Ernst

Kapitel 109: Ernst und noch ernster

Kapitel 110: Am Ernsterchen

Kapitel 111: Schwummerig, verschwiemelt, schwach

Kapitel 112: Die Pimpfe

Kapitel 113: Der Unhold

Kapitel 114: Auf der Pirsch

Kapitel 115: Von M zu M und auf zu den Müttern

Kapitel 116: Groß und klein und das Mittelding davon

Kapitel 117: Nullum

Kapitel 118: Null Komma Eins

Kapitel 119: Magnus der Große

Kapitel 120: Fortsetzung der Geschichte mit dem Messer

Kapitel 121: Aha

Kapitel 122: Farbenlehre

Kapitel 123: K und K, Pi und Pi

Kapitel 124: Tiberius

Kapitel 125: Fahrbare Gerüchteküche

Kapitel 126: Disput, ganz einseitiger

Messerloses Kapitel 127 der Geschichte mit dem Messer

Kapitel 128: Vernehmung eines dummen Künstlers

Kapitel 129: Weiter mit der Quälerei am nächsten Tag

Kapitel 130: Ein Traum

Kapitel 131: Traum und Wachtraum

Kapitel 132: Traum, Wachtraum, Vision

Kapitel 133: Das Modell

Kapitel 134: Des Künstlers beschämendes Erdenwallen

Kapitel 135: Schleimscheißer

Kapitel 136: o.T. – ohne Titel

Kapitel 137: Gnädig ohne Gnade

Kapitel 138: Unverdiente Gnade

Kapitel 139: Der Erbe

Kapitel 140: Die Hybris

Kapitel 141: Vergeblicher Widerstand

Kapitel 142: Öde

Kapitel 143: Resümee

Kapitel 144: Die Scham und ihre beiden Meister

Kapitel 145: Hymnus

Kapitel 146: Nachgeschobener Titel

Kapitel 147: Gestank, Gestänker und Gezeter

Kapitel 148: Zurück und noch einmal retour

Kapitel 149: Die Sache mit der Ästhetik

Kapitel 150: Herr Ziegler persönlich

Kapitel 151: Der Sammler

Kapitel 152: Der Sammler und seine Sammlung

Kapitel 153: Topfer schlägt zu

Kapitel 154: Franz von Bayros – allerliebste Schnörkelei

Kapitel 155: Räderscheidt – ein Mann dreht durch

Kapitel 156: Künstlerpech

Kapitel 157: Hubbuch – ein abgebrochener spitzer Bleistift

Kapitel 158: Eingekauft

Kapitel 159: Eine Zäsur

Kapitel 160: Theologie der Leere

Kapitel 161: Mystere de Suiss

Kapitel 162: Shocking schön

Kapitel 163: Magie des Fehlenden

Kapitel 164: Kurzes Kapitel

Kapitel 165: Modelliertes Modell

Kapitel 166: Fleißig, fleißig

Kapitel 167: Das Urteil eines Kunstsachverständigen

Kapitel 168: Urteil einer sehr viel weniger Kunstverständigen

Kapitel 169: Das zu erwartende Verschwinden

Kapitel 170: Stumme Zwiesprache

Kapitel 171: Die fleißige Reinigungskraft

Kapitel 172: Auf der Suche befindlich

Kapitel 173: Das Loch

Kapitel 174: Zu Gast

Kapitel 175: Zur guten Nachtlektüre

Kapitel 176: Meine Busenfreundin

Kapitel 177: Die Fortsetzungsgeschichte

Kapitel 178: Nächtliche Ruhestörung

Kapitel 179: Die Kunst der Zukunft

Kapitel 180: Das Bild Frühstück im Freien

Kapitel 181: George

Kapitel 182: Das große Begrüßungsinterview

Kapitel 183: Weiß nicht

Kapitel 184: Kapitelchen

Kapitel 185: Weiß immer noch nicht

Kapitel 186: Weiter mit weiß nicht

Kapitel 187: Weiß jetzt

Kapitel 188: Endlich Ruhe

Kapitel 189: Vage? Oder vielmehr nicht doch sehr konkret?

Kapitel 190: Ganz auf die Schnelle

Kapitel 191: Ein schlechter Mensch

Kapitel 192: Ein guter Mensch

Kapitel 193: Das Nachspiel

Kapitel 194: Am Tag drauf

Kapitel 195: Das Geständnis

Kapitel 196: Zusammenfassung

Kapitel 197: Eine ganz schlechte Zusatzfrage

Kapitel 198: Tiberius, Caligula, Nero und dieser Heliogabal

Kapitel 199: Die Lüge

Kapitel 200: Zweihundert

Kapitel 201: Trotzdem der Hunger nach Fakten

Kapitel 202: Sissy klein, Sissy fein

Kapitel 203: Kassiber

Kapitel 204: Ein Leser

Kapitel 205: Immer wieder Jünger

Kapitel 206: Das unumgängliche Telephon

Kapitel 207: Das wunderbare Telephon

Kapitel 208: Die Rückversicherung

Kapitel 209: Fraglos

Kapitel 210: Die Mammen

Kapitel 211: Familienbande

Kapitel 212: Und dann auch das noch

Kapitel 213: Literarisches Appetithäppchen

Kapitel 214: Kotzbrocken 1

Kapitel 215: Kotzbrocken 2

Kapitel 216: Teil 2

Kapitel 217: Historischer Einschnitt für einen historischen Roman

Kapitel 218: Ende einer Zettelwirtschaft

Kapitel 219: Rom – in den Caracalla-Thermen

Kapitel 220: Die Liebe – nachgetragene These Nr. 7

Kapitel 221: Beschämend-perfide Gleichsetzungen

Kapitel 222: Jubel, Trubel, Bitterkeit

Kapitel 223: Rom – ab ins Theater

Kapitel 224: Im Jahr 300

Kapitel 225: Also doch Brecht

Kapitel 226: Versuch einer Selbstinterpretation

Kapitel 227: Brecht als Vereinfacher

Kapitel 228: Betrifft BB und Sp

Kapitel 229: Schluß ohne Folgerung

Kapitel 230: Oder doch nicht ganz

Kapitel 231: Die Schaubühne

Kapitel 232: Im Gymnasium

Kapitel 233: Theatertraum

Kapitel 234: Nischt

Kapitel 235: Weiter geträumt

Kapitel 236: Jetzt geht das wieder los

Kapitel 237: Der Verrat

Kapitel 238: Kryptisch

Kapitel 239: Feme

Kapitel 240: Jünger zum Letzten

Kapitel 241: Die klassische Szene

Kapitel 242: Im Wort

Kapitel 243: Geschäftsverhandlungen

Kapitel 244: Beschreibung eines Messers

Kapitel 245: Psyche ohne Amor

Kapitel 246: Schreibverbot, Selbstzensur

Kapitel 247: Der Leser – ein Kapitel für sich

Kapitel 248: Roman, römischer

Kapitel 249: Der große Wagen

Kapitel 250: Aus der Traum

Kapitel 251: Fast

Kapitel 252: Verfinsterungen

Kapitel 253: Fast und nicht fast

Kapitel 254: Probleme eines Autors

Kapitel 255: Immer weiter im Text

Kapitel 256: Außer der Reihe

Kapitel 257: Sanatorium auf Abruf

Kapitel 258: Nun doch nicht

Kapitel 259: Keine Musik – aber stattdessen?

Kapitel 260: Offen, ganz offen

Kapitel 261: Im Vertrauen

Kapitel 262: Exerzitien

Kapitel 263: Es und Über-Es

Kapitel 264: Der Schlüpfer

NACHTRAG

Kapitel 1: Vermeldungen

Kapitel 2: Der Fimmel

Kapitel 3: Die Liste

Kapitel 4: Schöne Aussichten

Kapitel 5: Das Postgeheimnis

Kapitel 6: Die Ereignisse überschlagen sich

Kapitel 7: Unverantwortliche Prophezeiungen

Kapitel 8: Vor einer zukünftigen Anti-Nazi-Kommission

Kapitel 9: Bericht über meine Entlassung aus der Haft

Kapitel 10: Ein letzter Traum

Kapitel 11: Letzte Eintragung

Kapitel 12: Allerletzte Eintragung

Kapitel 1: Rom

Sie schritt erhobenen Hauptes aus ihrem Haus auf die Gasse hinaus, die stolze Römerin. Dann aber stockte sie schon, und sie stockte, weil ich stocke und schon nicht mehr weiterweiß, der ich mir vorgenommen habe, über sie zu schreiben, die stolze Römerin in einem stolzen Rom, damals die Hauptstadt der Welt, der antiken Welt, und nun könnte ich vielleicht von meiner Heldin, bevor ich sie überhaupt als Heldin etabliert habe, abweichen, ablenken, wenn ich hier erst einmal nichts weiter über sie zu sagen weiß, und ich könnte jetzt von den vielen elenden Gassen Roms zu reden anfangen, Hauptstadt der Welt, eines Weltreiches, eines, des Imperiums, und doch weitestgehend ein Dreckloch – nicht, daß sie da etwa alle in Marmorpalästen wohnten, die Herrscher der Welt. Abfälle, einfach aus dem Fenster geworfen mehrstöckiger Häuser, Mietskasernen, der Gestank von Kot und Urin in der Vormittagshitze – aber öffentliche Toiletten, die hatten sie doch wohl, und jeder brachte sein Schwämmchen mit. Und natürlich hätte ich auch damit einiges schon über meine Heldin und ihre Lebensverhältnisse gesagt, wenn ich sie eine der vielen Schwämmchenbenutzerinnen sein ließe, es ginge ihr dann nämlich gar nicht gut, so ohne eigene Toilette, materiell, finanziell gesehen, aber nicht nur in dieser Hinsicht nicht gut, Armut hat doch seine Gründe, seine Ursachen, und Armut hat auch psychische Folgen, die Not macht nicht jeden erfinderisch. Doch sie kämpft dagegen an, sie läßt sich nicht unterkriegen, die stolze Römerin, und wenn ich hier nicht gleich über ihre konkreten Lebensverhältnisse etwas schreiben will, weil mir die noch gar nicht so im einzelnen klar sind, dann sollte ich auf die Gasse ausweichen in ihrer konkreten Gestalt, doch dazu müßte ich eine Vorstellung von einer solchen Gasse in Rom haben, im antiken Rom dazumal, und ich war doch nicht mal im Rom, im faschistischen Rom unserer Tage. Und ich habe meine Bücher nicht zur Hand, daß ich mal wenigstens nachschauen könnte, wie so die verschiedenen Gegenden heißen in Rom, die Stadtviertel der ärmeren Bevölkerungsteile, denn auf dem Palatin wird sie nicht gewohnt haben oder in der Nähe des Forums, des Forum Romanum – so ohne Bücher und die Möglichkeit, mal eben schnell nachzusehen, wenn man ein Detail braucht, einen historischen Roman schreiben zu wollen, das will ja schon mal was heißen. Darauf kann natürlich nur ich wieder kommen, ich, der ich noch nie einen Roman geschrieben habe und deshalb um die Schwierigkeiten nicht weiß, besonders, wenn man nicht einfach frei phantasieren kann und sich ein bißchen wenigstens an die historisch verbürgten Fakten doch halten muß.

Kapitel 2: Nomen est Omen

Diese Frau, diese stolze junge Römerin, sie muß natürlich einen Namen bekommen, klar, sie kann doch nicht namenlos durch die Gassen der Millionenstadt Rom stolzieren. Sie braucht einen Namen, und ich bin es, der ihr einen Namen geben muß, nicht etwa ihr Vater, der patriarchalische Herrscher über die Familie, in die sie vor fast dreißig Jahren einmal hineingeboren wurde, und sollte es römische Sitte gewesen sein, da könnte ich mich irgendwann unter anderen Umständen sicher auch mal sachkundig machen, daß es die Mütter waren, die ihren Kindern, die zumindest ihren Töchtern einen Namen gaben oder diesen wenigstens dem Familienoberhaupt vorschlagen konnten, so wäre ich als der Autor dann nicht nur in diesem Moment der Namensgebung Vater, sondern ein bißchen auch Mutter, und damit zweigeschlechtlich, und das würde mir natürlich schon mal ganz gut gefallen. Am leichtesten wäre es mir natürlich, ich würde dieser antiken Römerin den Namen Speedy geben können, der mir doch ein ganz geläufiger ist und mir deshalb völlig problemlos aus der Feder fließen würde. Aber weder schreibe ich mit einer Feder, sondern stattdessen mit einem mühevoll angespitzten Bleistift, noch geht eine Speedy mit einer Römerin zusammen, und dies noch nicht einmal, wenn ich annehme, daß die ferne britische Insel zu dieser Zeit bereits in ihrem südlichen Teil von Rom erobert worden war und die dort lebenden barbarischen Exoten römische Mode geworden sein sollten. Speedy, das klingt eindeutig nach der Gegenwart, nach dem düsteren, verdüsterten 20. Jahrhundert, in dem ich lebe und leben muß und mit mir auch die Speedy, die ich ganz gut kenne, weil sie immerhin meine Frau ist. Aber auch in meiner Zeit und besonders jetzt, wo wir noch einmal in dem Germanien, in dem ich schreibe, so richtig deutsch sein wollen und auch sollen, würden die meisten Leutchen ihre Schwierigkeiten haben, in einer Speedy überhaupt eine Frau zu vermuten, und sich fragen, was das denn soll – was das soll? Ganz einfach: ein Spitzname soll das sein, und ich hätte sie ja wohl schwerlich Rasch oder Schnell nennen können, und ein Name wäre das dann in deutschen Ohren schon gar nicht gewesen. Georg nannte sich George und Helmut wollte Johnny heißen und machte aus dem Herzfelde seines Familiennamens ein Heartfield, und auch Bertolt wollte von seinen Freunden lieber Bert genannt werden, das ja auch so ein bißchen englisch ausgesprochen werden kann. Nur Jünger, der wollte diesen englisch-amerikanischen Quark natürlich nicht mitmachen, wollte doch verdammt deutsch bleiben, und Jünger wäre wohl auch nicht mehr Jünger, wäre er nicht mehr so ernst, sondern nur noch Ernest, und er wäre wohl schon geradezu unernst zu nennen, wäre er ein Ernie – nur von wem er der Jünger ist, das habe ich mich bei Jünger dann doch irgendwann zu fragen begonnen, nachdem mir klar wurde: der Heiland ist er nicht, nicht der Erlöser und ein Anführer auch nicht. Aber es gibt ja auch noch andere Sprachen, in die man ausweichen kann, und mein Rudolph, das hört sich schon schlimm genug an, aber fast derselbe Name mit A vorne, das wäre nicht zum Aushalten, da würde man sich lieber in Fritz Scheiße umbenennen lassen – auf Italienisch klingt das doch gut: Rudolfio – oder hieß er nicht doch nur Rudolfo, der Valentino? Wie bald man doch diese Namen wieder vergißt, wie rasch sie verglühen, diese Sterne, und bei seiner Beerdigung wollten sich mehrere hysterisierte Weibspersonen umbringen, am noch offenen Grabe – phantastisch, und natürlich wäre keiner meiner Freunde auf die Idee gekommen, einen so häßlichen Zwerg wie mich ins Italienische eines Rudolfiotisssimo abzuwandeln. Ich ging eigentlich immer ohne Vornamen durch, wurde nur Schlechter genannt, werde es von meinen Freunden, meinen Bekannten und sogar von meiner Frau auch bis zum heutigen Tage, und ich kann ja auch nur von Glück sagen, daß ich immerhin Schlechter heiße und nicht etwa Schlichter, denn wenn ich eins nicht war, eines jedenfalls nicht sein wollte, dann schlicht und ein schlichtes Gemüt schon gar nicht. Schlechter, das ist doch für einen Künstler gar kein so schlechter Name, weil sich den eben jeder gut merken kann, und wenn man da dann noch zur Unterstützung des Bekanntheitsgrades ein Lokal Schlechter in der gleichen Stadt hat, ein in Künstlerkreisen stadtbekanntes Künstlerlokal, wo dann auch der Anhang gern hingeht, ein bißchen Bohemeluft zu schnuppern, und die Leute, die was für Kunscht übrig, auch Geld übrighaben, dann wird’s immer besser, möchte man meinen – Grund also, meinem Namen zu danken und meinem Bruder zu danken, dem Wirt des Schlechter in der Ansbacher Straße, und am besten dabei ist natürlich, daß mein Bruder das mir verdankt, denn ich habe ihn schließlich dazu gebracht, aus seinem bis dahin sinnlos versoffenen Leben eine Kneipe zu machen, habe ihm erst mal auch die Kundschaft rangeholt, dank meines Namens. Sein Schlechter aber ist übriggeblieben, Bier und Bockwurst und seine Erbsensuppe sind unverfänglich, die läßt auch unser Nazi durchgehen.

Werten wir’s als Anzeichen der starken Veränderungen, als Anzeichen einer Übergangsepoche, wenn da so viele Menschen nicht mehr bereit sind, den Namen fraglos zu tragen, den ihre Eltern ihnen gegeben haben, wenn man sein eigener Namensgeber sein will. Aber diese Zeiten sind jetzt vorbei, und diese ganzen Namensspielchen, sie gehören einer längst vergangenen Epoche an, und auch meine Speedy würde heute sicher als Elfriede Elisabeth, denn so heißt sie ja von Hause aus, mehr up to date sein – aber auch up to date ist ja nicht mehr up to date und angesagt. Man muß sich da nur immer wieder dreinfinden, in die neuen Zeiten – zum Glück hat man Tausend Jahre Zeit zum Üben. Wir sind Überlebende, unsere Zeit ist um, und sie kommt nie wieder. Die römische Antike, die ist noch ein bißchen mehr vorbei, und wer wie ich einen historischen Roman zu schreiben sich vorgenommen hat, der bemühe sich um Zeitkolorit, besonders als Maler, auch wenn ich als Maler nie so ein richtiger Kolorist war, den es nun in die Schriftstellerei verschlagen hat – wenigstens der Name meiner Heldin sei ein römischer, und deshalb heiße sie bei mir einfach Flavia, die schöne junge Römerin mit ihrem leichtfüßigen Schritt, in leichten sommerlichen Sandalen durch die schmutzigen Gassen schreitend. Warum Flavia? Ganz einfach, weil er mir grad so eingefallen ist, dieser Name Flavia, und ich schreibe ja hier drauflos und das nieder, was mir spontan einfällt. Geplant und vorbereitet ist hier nichts, eines eingehenden Studiums der römischen Geschichte und der römisch dekadenten Sitten dieser Zeit, in der mein Roman spielen soll, habe ich mich nun mal nicht befleißigen können. Die Umstände sind nicht danach. Aber das läßt sich ja alles vielleicht auch noch einmal nachholen – vielleicht, denn so sicher ist das nicht, daß ich noch einmal an die geliebten Bücher bei mir zu Hause in der Bibliothek herankomme, denn, was weiß ich, an einem solchen Orte, wo ich mich mit meinem noch fast leeren Buche befinde, stirbt es sich ja leichter, als mir lieb sein kann, und mancher kommt hier nicht lebend mehr heraus. Doch genug von mir, genug von der Hölle auf Erden – Flavia also, Flavia.

Kapitel 3: Flavia

Flavia wendete ihre Schritte einem düsteren Orte zu, dem Gefängnis Roms – von allen Menschen gemieden, zu recht gemieden, denn dort kam man wohl eher hinein als jemals wieder hinaus, und auch wer nur dort einen Angehörigen zu besuchen hatte, blieb davon für sein Leben gezeichnet und von den Alpträumen dessen verfolgt, was es in diesen Verliesen an Elend zu sehen gab und von dem die schlimmsten Gerüchte in der Stadt herumgingen. Flavia aber, Flavia, die schöne Flavia war eine mutige Frau, und sie mußte mutig sein, denn ohne den Mann, den sie im Gefängnis der Stadt Rom aufzusuchen, für dessen Freilassung sie sich einzusetzen hatte, war sie als eine lange schon enterbte, von ihrer Familie wegen der Heirat mit diesem Mann verstoßene verloren. Das Geld, das er dereinst verdient hatte, es schmolz dahin und mußte doch für schöne Kleider, für modische Sandalen auch ausgegeben werden, denn Flavia verfügte doch nur über diese Mittel, die einer Frau, um für die Freiheit ihres Mannes zu kämpfen. Etwas anderes hatte sie nicht vorzuweisen. Die alten Verbindungen ihres Mannes, sie galten nichts mehr, an sie anzuknüpfen, das schadete vielleicht sogar mehr, als daß es nützte.

Kapitel 4: Die Achse

Diese Verbindungslinie haben sie ja selbst gezogen in der offiziellen Politik, die zwischen Rom und Berlin, also kann ich das auf meine Weise auch machen – nur daß mein Rom hier das alte sei, das der Antike, das des römischen Imperiums und nicht das des italienischen Nachahmers, Nachäffers von heutzutage, und auch mein Berlin ist mehr ein Bei-Berlin, ein Vorort-Berlin, denn der Moloch selbst, aus dem ich mich vor ein paar Jahren schon zurückgezogen habe, und zwar davor schon, vor der Zeitenwende, durch die wir Deutschen dann bis Drei zählen gelernt haben, bis zum Dritten Reich, aber das nützt mir soviel nicht mehr, wie sich herausgestellt hat, das war vielleicht sogar ein Fehler. Speedy und ich, wir hätten noch weiter weggehen sollen, irgendwohin richtig in die tiefste Provinz uns verziehen, in einem einsamen Haus auf Bergeshöhen uns verstecken, wo niemand uns belästigt und es keine Nachbarn mehr gibt, die einen beobachten können und auf dem Kieker haben. Oder in die Schweiz, wo Speedy herkommt. Aber Speedy haßt die Schweiz, wo sie herkommt, und Amerika, das wär mir ein bißchen weit weg gewesen, und ich bin nicht George, der da, und das sicher auch nicht ohne seine Schwierigkeiten, Fuß fassen konnte. Viele sind weg, ich bin hiergeblieben, und nun komme ich nicht mehr weg, nun stecke ich hier fest, und ich würde doch meinen, daß ich nun genug in den römischen Angelegenheiten geschrieben habe, die mich so sehr nun wahrlich nicht interessieren, und ich nun zu meinen eigenen kommen kann, die dies sehr viel mehr tun, sehr viel mehr auch tun müssen, stecke ich doch ganz schön tief drin in der Bredouille, und wie sehr, das ergibt sich schon daraus, daß ich mir da ein Rom aufbauen muß, um das Eigentliche dahinter verstecken zu können. Aber der Hinweis war ja schon da, das Gefängnis in Rom ein starker Fingerzeig, und er wies ganz brutal auf mich und meine Situation hier in diesem Berliner Vorort-Knast, dem Untersuchungsgefängnis in Erkner, in Erkner bei Berlin, denn da stecke ich drin, seit mehr als einer Woche nun, und weiß nicht, wie lange man mich hier festhalten wird. Mit meiner schnellen Entlassung rechne ich nicht. Ich hoffe natürlich drauf, aber davon gehe ich nicht aus, so dynamisch sich das Regime gibt, die Mühlen der deutschen Justiz, sie mahlen wohl immer noch langsam. So gut das natürlich ist, daß ich hier jetzt schreiben kann, ein Indiz dafür, daß ich rasch wieder rauskommen könnte, ist es sicher nicht, daß ich diese Schreiberlaubnis bekommen habe, dieses seltene Privileg. Und die Liegeerlaubnis dazu wegen meines Rückens, der nach dieser einen Woche ohne die Möglichkeit, sich mal hinlegen zu können über Tage, in Flammen stand vor Schmerzen. Immer nur rumlaufen, hin und her, die sechs Schritt und dann wieder kehrt und auf dem harten Hocker hocken und grad mal den Kopf auf das kleine Tischchen legen dürfen. Ich wäre bereit gewesen, alles zu gestehen, um meinen Aufenthalt hier zu verkürzen. Aber natürlich hätte mir das gar nichts genützt, hätte es ihn nur um Jahre verlängert, diesen Knastaufenthalt – dann aber im regulären Strafvollzug, und daß es dort dann besser zugeht und ein bißchen bequemer sein könnte, das wage ich doch zu bezweifeln, und dann gibt es ja immer noch die andere, die sehr viel schlimmere Variante, an die ich gar nicht denken will. Der neue Staat ist einfallsreich, der neue Staat hat sich da was ausgedacht, wie er mit den feindlichen Elementen, allen auch nur irgendwie Verdächtigen umgehen kann, er lagert sie ganz konzentriert ein und an Orten, die nicht sehr angenehm sein sollen, wenn man den Gerüchten trauen darf, die so kursieren, und in diesem Falle würde ich den Klatschgeschichten glauben und sie eher für verharmlosend halten.

Kapitel 5: Der Orkus

Das Loch ist sicher größer, durch das wir uns sehen können, Speedy und ich, beim Sprecher, wie es hier heißt, als im alten Rom – würde ich mal annehmen und auch, daß die Zellen mehr unterirdische Verliese waren, wo man angekettet mehr dahinvegetieren denn leben, gleich sich auch mal bewegen, konnte. Es gibt auf alle Fälle Schlimmeres vorzustellen denn Erkner, die Untersuchungshaftanstalt in Erkner hinterm Polizeirevier, neben der Meldestelle, dem örtlichen Polizeipräsidium oder wie’s heißen mag, und es gibt dieses Schlimmere an Knast, Gefängnis, Zuchthaus nicht nur irgendwo in China, und Sing-Sing soll ja auch die Hölle sein auf Erden, und nicht nur für sehr viel frühere und rohere Zeiten vorzustellen, es gibt das Schlimmste, den Rückfall in die Barbarei, mitten unter uns in Deutschland, und jeder kennt so ein paar berüchtigte Ortsnamen. Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen, das ist hier fast um die Ecke, in Oranienburg, bei Oranienburg ganz dicht daneben. Man weiß es, aber natürlich geht sich keiner das mal näher anschauen, von außen wenigstens, denn da rein will ja wohl niemand. Und ich schon gar nicht. Es kommen ja auch immer mal wieder welche raus, hört man, und vor gar nicht langer Zeit soll es so eine Welle gegeben haben von Entlassungen. Das Regime sitzt sicher im Sattel, fühlt sich jedenfalls so, würde ich meinen, und hat ja auch allen Grund dazu. Es wird also Platz sein im Lager, und mir wäre lieber, es wäre dort alles vollbelegt, und vielleicht haben sie ja auch Platz gemacht, weil sie schon den Nachschub auf der Liste haben, vielleicht steht irgendwas bevor. Man weiß das ja nie und müßte ganz genau beobachten, was sich so im Völkischen Beobachter in den Andeutungen entwickelt und davon ausgehend vorausahnen läßt, aber ich hab das doch nicht gelesen, mir nicht antun wollen. Nach der Lektüre dieser Zeitung, da bewege ich doch einen Tag lang meinen Pinsel nicht mehr, das hinterläßt doch eine gewisse Lähmung, gegen die der Kunstsinn schwer anzukämpfen hat. Man kann gar nicht, soll der alte Liebermann in seinem Palais am Brandenburger Tor gesagt haben, soviel fressen, wie man kotzen möchte, und das war immerhin ein wohlerzogener Mann aus gutem Hause, der wußte, daß man nicht kotzen sagt, sondern: sich übergeben. Oder brechen, sich erbrechen, bis zum Erbrechen – aber er war ja Impressionist und wollte es bis zu seinem Tode bleiben. Der ja dann auch wirklich bald eintrat, ohne daß da jemand direkt nachgeholfen hat, hätte nachhelfen müssen. Ich war zu jung, um da schon einen Abgang zu machen, ich bin es immer noch auch sechs lange Jahre später. Ich habe doch noch ein Spätwerk vor mir – meinte ich jedenfalls bis vor zwei Wochen. Und einen Tag mehr, wollte ich ganz exakt sein, und ich will es, denn hier, wo jeder Tag doppelt und dreifach und vielfach mehr zählt als draußen in der Freiheit, zählt man ja die Tage – zum erstenmal würde ich das Freiheit nennen, das Dadraußen, das Nazi-Dadraußen, das unfreie Deutschland.

Kapitel 6: Rom und nochmals Rom

Sie wird ihn sich genau angesehen haben durch das kleine Loch, die Römerin, sie wird die Verzweiflung im Blick ihres Mannes gesehen und dann gewußt haben, was sie zu tun hat, die stolze Flavia. Sie wird also um ein Gespräch beim grausamen Direktor dieses schrecklichen Gefängnisses nachgesucht haben, für ihren armen Mann irgendeine Hafterleichterung zu erwirken, und sie wird zu dem Direktor vorgelassen worden sein – vorgelassen, weil sie mit ihren knapp dreißig Jahren immer noch jung, immer noch schön aussieht. Und mit ihrem Stolz in der aufrechten Haltung, der für einen ausgemachten Bösewicht Anreiz genug sein dürfte, denn Stolz, Stolz kann ja gebrochen werden und eine stolze Frau erniedrigt, und etwas anderes kennen sie doch nicht, diese Männer, die die Macht haben, und sei es nur einen Zipfel davon, und das ist dann sofort auch etwas, das mich angeht, denn auch ich habe Hafterleichterung bekommen. Ich schreibe, weil ich Hafterleichterung bekommen habe, die Liegeerlaubnis für meinen gepeinigten Rücken, die Schreiberlaubnis, die mich überhaupt nur schreiben läßt, und ich weiß doch, wem ich beides verdanke – nicht diesem kleinen Kriminalbeamten, der meine Untersuchung führt, der mich jeden Tag verhört. Der hat sie zwar dankenswerterweise verfügt, diese Hafterleichterungen, aber von sich aus wäre der doch niemals auf den Gedanken gekommen, mir etwas Gutes zu tun, etwas, das mir die Lage ein bißchen erleichtert, und ich, hätte ich danach gefragt, darum gebeten, da mache ich mir nichts vor, ich hätte nur eine donnernde Ablehnung bekommen. Speedy war das, meine Frau war das, sie hat mit ihm gesprochen, von ihr kommt ja das Skizzenbuch, in das ich schreibe anstatt, wie es sich für einen Maler gehören würde, zu zeichnen. Ich weiß auch, was für ein Argument sie vorgebracht haben wird, damit ich das Skizzenbuch bekomme: daß ein Künstler jeden Tag seine Kunst üben müsse, um seine Fingerfertigkeit zu behalten, wie ein Klavierspieler doch auch – das Argument, das stammt ja von mir, und Speedy hat es so geärgert, als ich ihr das sagte, als sie vor langer, langer Zeit mal meinte, mit mir Urlaub machen zu wollen, und mit mir ist kein Urlaub zu machen, ich bin Künstler und also immer im Dienst. Sie wird sich das sicher gemerkt haben, und ich bin mir da so sicher, weil der subalterne Beamte das ja nahezu wortwörtlich wiederholte, als er mir dieses Skizzenbuch hier und einen Packen Bleistifte dazu aushändigte. Aber dieses Argument wird es nicht gewesen sein, was seine positive Entscheidung dann bewirkte, Speedy hat ganz andere Argumente, sehr viel wirksamere, bei Männern wirkende, und auch dieser Beamte ist ein Mann. Sie hat die schönen Augen, und sie kann einem Mann auch schöne Augen machen, wenn’s drauf ankommt, und sie hat diesen Körper, diesen verlockenden, mit dem sie locken kann, und sie weiß sich anzuziehen und auch auszuziehen bei passender Gelegenheit, und ich frage mich, wie weit sie wohl gegangen sein wird, ihrem Mann ein paar schäbige Hafterleichterungen zu verschaffen, die ich abzulehnen nicht die Ehre besitze. Die nicht. Wenn überhaupt eine.

Kapitel 7: Augen

Und dabei sitze ich doch eigentlich wegen ihr, wegen ihrer schönen Augen, wegen des Eindrucks, den meine Frau auf Männer macht und, weil sie den auch machen will, diesen starken Eindruck auf die Männer, die ihr reihenweise verfallen. Aber ich sitze natürlich nur uneigentlich wegen Speedy hier in der U-Haft, weil das ja mein Fall ist, daß ich sie diesen Eindruck auf Männer hab machen lassen, weil ich als mit ihr verheirateter Mann nicht tapfer wie ein deutscher Recke eingeschritten bin, mich nicht wenigstens hab scheiden lassen von dieser schweizerischen Schlampe, denn da kommt sie doch her, aus der Schweiz, aus Genf ganz genau, und eine Schlampe ist sie, meine Frau – wenn auch eine mit Klasse, mit Niveau, und das ist in Deutschland nicht mehr nur ein Skandal unter Nachbarn oder eine Sache familiären Naserümpfens, nach bürgerlichen Moralbegriffen eine anrüchige Geschichte, das ist etwas für die Polizei, und das Delikt, das hier offensichtlich vorliegt, das nennt sich unnationalsozialistische Lebensweise – ein Zungenbrecher, wie unnationalsozialistisch, wo sie doch die klaren Worte so lieben, die Abkürzungen, aber mir bricht’s vielleicht auch so das Genick. Ich wußte gar nicht, daß es so einen Paragraphen überhaupt gibt der unnationalsozialistischen Lebensweise. War mir nicht bekannt, aber Unkenntnis schützt ja bekanntlich vor Strafe nicht. Und mich hat’s also erwischt. Mal sehen, ob das Schicksal noch irgendwie abzuwenden ist, das grausliche. Ich muß mich auf alles gefaßt machen – gibt es denn in Deutschland eigentlich noch unabhängige Anwälte? Oder ist hier der Rechtsanwalt kein Verteidiger mehr, sondern nur noch Organ der Rechtspflege und damit selber ein verkappter Herr Staatsanwalt, ein Helfershelfer der Anklage? Aber ich habe das Geld nicht, mir einen Anwalt zu nehmen und das herauszufinden, ich muß sehen, wie ich allein durchkomme. Muß mir eine Strategie zurechtlegen, wie ich das drehe, damit diese Vorwürfe gegen mich ins Leere laufen. Jedenfalls habe ich erst mal von den Untermietern gesprochen, die wir bei meinen prekären Einkommensverhältnissen als Künstler in diesen schwierigen Zeiten bräuchten, um das überhaupt finanziell durchzustehen, und in dieser Beziehung ist es gar nicht mal schlecht, daß wir gleich zwei von denen haben beziehungsweise hatten, denn natürlich haben die beiden feinen, feigen Herren Studiosi nach meiner Verhaftung sofort das Weite gesucht, hat mir Speedy erzählt – wie mutig, aber ich hätte wohl an ihrer Stelle das gleiche gemacht. Doch meine Maßstäbe gelten nicht, denn ich wäre ja auch nicht so mutig gewesen, mal eben für ein halbes Jahr die Frau eines anderen zu beschlafen, und das noch zu zweit und während der Ehemann mit im Hause ist und vielleicht eines Tages mit dem Revolver Genugtuung fordert. Aber wir sind ja keine Ehrenmänner mehr, wir alle nicht. Daß die beiden Herren Untermieter dann ausgerechnet noch von der theologischen Fakultät waren, das hört sich für den stinknormalen Normalbürger vielleicht harmloser an, nicht aber für den nationalsozialistischen Staat mit seinem mal offenen, mal mehr verdeckten Kirchenkampf, und das kann ich ja unmöglich so hinstellen, als hätte es Speedy mittels einer mehr lockeren Sexualmoral darauf angelegt, der katholischen Kirche zwei ihrer zukünftigen Diener abspenstig zu machen – damit hätt ich’s ja zugegeben, was das für Untermieter waren, und Speedy, die gute Katholikin Speedy, sie würde mir meine Maleraugen auskratzen bei einer solchen gottlosen Verteidigungslinie, und meine Augen, die brauche ich doch noch, ich will ja irgendwann wieder malen – nur jetzt nicht. Und hier nicht. Im Gefängnis nicht.

Kapitel 8: Die Ausnahme

Genaugenommen habe ich die so gar nicht, die Schreiberlaubnis, ich habe dieses Skizzenbuch ausgehändigt bekommen und natürlich, um darin Skizzen machen zu können, um dort hineinzuzeichnen und nicht zu schreiben. Nur hat dieses Gefängnis und wohl überhaupt noch keines in Deutschland einen Maler in seinen Mauern gesehen – wir reden jetzt mal nicht von einem bei der Akademie abgelehnten Postkartenmaler, denn bei ihm ging es ja um eine sehr viel ehrenvollere Festungshaft, aber auch der hat ja bekanntlich an diesem Ort zu schreiben angefangen und seinen ganzen Krampf und Kampf mal in Worte fassen wollen. Was nicht extra geregelt ist, wird in Deutschland bekanntlich in der Regel abgelehnt, aber so einer feschen Schweizerin erwehrt sich auch ein anständiger deutscher Beamter nicht, und also ward meine Zeichenerlaubnis als Schreiberlaubnis erlaubt und gestattet, und von der nun mache ich etwas genaueren Gebrauch als gemeint und gedacht – daß ich hier im Gefängnis nicht zeichnen würde, diese Entscheidung war sofort klar, instinktiv. Ich sehe hier viel zu viele schlimme Dinge, und ich sehe noch viel schlimmere Dinge voraus, als daß ich dies alles und allein schon die Visionen einer einzigen Nacht hätte zeichnen, in Bildern festhalten wollen. Ich kann mich doch hier nicht hinsetzen und 26 mal diesen dreibeinigen Schemel aus den verschiedensten Perspektiven und Blickwinkeln abzeichnen, der mir eine Woche lang so eine Tortur war, und dann sieht das nur wie ein Schemel aus und nicht weiter schlimm. So was habe ich während meines Studiums machen müssen, und das ist schon eine Weile her, damit fange ich nicht noch mal an. Ich bin ja auch mehr ein Menschenzeichner, bin es immer gewesen. So eine leere Zelle, das ist nichts für mich, und da in Schwarz/Weiß und Grautönen das wenige Licht einfangen zu wollen, das durch die Glasbausteine hindurchschimmert, die sie hier netterweise, damit man nicht durch die Außenwelt verunsichert und vielleicht von seiner Schuld abgelenkt wird, anstatt des Fensters eingebaut haben, das ist wirklich nicht mein Ding, ich bin nicht so ein Lichtmaler und ein Ein-wenig-Licht-Maler, das bin ich schon gar nicht. Ich bin doch nicht Rembrandt und ein Rembrandt-Deutscher auch nicht, dazu fehlt’s mir an Seele, an Seelenhaftigkeit, an Durchhaltevermögen auch, denn dazu wären ja mit einem spitzen Bleistift schon sehr viele Striche nötig, um so ein Blatt so düster zu kriegen wie diese Zelle, zu der ich eben fast schon meine Zelle gesagt hätte.

Kapitel 9: Die Geschichte mit dem Messer

Ausnahme ja, aber doch nicht so sehr Ausnahme, daß ich auch noch die Sonderregelung bekommen hätte, ein Messer mit in der Zelle zu haben – ein Messer wozu? Nicht, um mich umzubringen, aber notfalls wäre das mit diesem Messer schon möglich, und wenn der Druck zu stark wird. Ich habe eine Zeichen- beziehungsweise Schreiberlaubnis, habe sie, die Zeichenerlaubnis in Form einer Schreiberlaubnis, und ich habe einen Packen Bleistifte ausgehändigt bekommen, den Speedy mir dankenswerterweise gleich mit ins Gefängnis geschickt hat – ohne diese Bleistifte hätte sie sich ja auch wohl als Künstlergattin disqualifiziert. Aber Bleistiftminen, die werden stumpf, Bleistifte müssen immer wieder neu angespitzt werden, und also hat Speedy auch an das Anspitzmesser gedacht, mein Anspitzmesser, das bei mir im Atelier ja auch schließlich mit den Bleistiften in einem Kasten liegt, einem Schuhkarton, einem sehr schönen sogar und einem, in dem mal ein Paar sehr schöner Knöpfschuhe ihren Weg von der Fabrikation in den Laden und von dort zu uns ins Haus und an Speedys Füße fanden. Die Bleistiftanspitzer, die zum Drehen, die mag ich doch nicht, weder die kleinen, die in der Hand zu halten sind und bei denen man sich regelmäßig Blasen an den Fingern holt, wenn man gleich mal mehr als nur einen einzigen Bleistift spitz kriegen will, noch diese neumodischen Dinger, diese Anspitzmaschinen, die man am Tisch festschrauben kann und die so gut in unser technisch-bürokratisches Zeitalter passen, aber doch nicht zu einem Künstler – um so mehr war ich erstaunt, bei meinem Freund George ein solches Maschinchen zu finden, aber George hatte ja auch eine Macke, er wollte technisch immer up to date und eines dagegen nicht sein: ein Künstler, was er aber natürlich doch war und blieb. Bei einem Anspitzer, da müßte ich doch auch viel zu oft für eine neue Spitze sorgen, so schnell wie die kleinen, die da nur zu erreichen sind, wieder von mir runtergezeichnet werden. Ich nehme, und das mag altertümlich sein, ein Messer zum Anspitzen, und ich schabe sie dann immer so dünn an, die lang herausgeschälte Mine, daß sie für eine ganze Weile spitz bleibt, und das mache ich immer gleich mit mehreren, und da heißt es dann aufpassen, daß mir keine der Spitzen beim Anspitzen abbricht, und da habe ich schon meinen Ehrgeiz, daß das nicht passiert, und es ist ja auch ein bißchen wie eine heilige Handlung, so, wie wenn der Priester seine Schalen auf den Altar stellt und den Kelch, und das Eigentliche, das kommt ja auch bei der Messe dann danach erst – als Einstimmung ist das gut, als ein Moment der Konzentration. Aber diesen Moment will man mir hier natürlich nicht zugestehen, eine Messer-Erlaubnis war nicht auch noch zu bekommen, soweit geht’s mit meinen Privilegien nun doch nicht, denn eine Messererlaubnis, das wäre ja so etwas wie eine Sich-selbst-umbring-Erlaubnis, eine Suizid-Genehmigung, und die widerspricht natürlich fundamental der Anstaltsordnung – mit diesem Hinweis enthielt mir der Vernehmer bei der Übergabe des Skizzenbuches und der Bleistifte das selbstmörderische Anspitzmesser vor, denn Selbstmorde und sogar Selbstmordabsichten, die sind hier natürlich nicht erlaubt. Ich konnte mich des zynischen Kommentars nicht enthalten, daß das an einem solchen Ort der Unfreiheit verständlicherweise nur von Staatswegen geschehen dürfe – der Vernehmer fragte, was, was hier nur von Staatswegen geschehen dürfe, und ich antwortete ihm, einen Menschen umzubringen. Und als er mich verdutzt ansah, sagte ich, ich sei natürlich Anhänger der Todesstrafe, aber auch dafür, daß ein Mensch über sich selber und sein verkorkstes Leben die Todesstrafe verhängen dürfe – jetzt eben, wo ich dies schreibe, kommt mir der Gedanke, daß es Speedy vielleicht bei der ganzen Operation mit dem Skizzenbuch und den Bleistiften eigentlich um dieses Messer gegangen sein könnte und damit darum, mir die Möglichkeit zu verschaffen, mich notfalls umbringen zu können. Das wäre zwar ganz lieb, aber natürlich ganz schön naiv von ihr gewesen und in Unkenntnis dessen, was einem hier gleich als Erstes bei der Einlieferung ins Gefängnis widerfährt: man nimmt einem Häftling alles ab, mit dem er sich umbringen könnte, die Hosenträger und sogar die Schnürsenkel, damit er nichts in der Zelle hat, sich zu strangulieren. Und dann folgt noch die Leibesvisitation, der ich doch, wie jeder andere Häftling auch, unterzogen wurde – eine hochnotpeinliche Situation, besonders die Untersuchung des Afters. Keine Ahnung, was man in seinem Hintern verstecken könnte – Schlaftabletten vielleicht zum Für-immer-Einschlafen. Oder Giftampullen. Oder Koks. Das Messer kommt also mit zu den Effekten, es wird mir bei meiner Entlassung, so es denn mal eine Entlassung geben wird, mit meiner Armbanduhr, meinen Hosenträgern, meinem Ledergürtel und den gefährlichen Schnürsenkeln wieder ausgehändigt werden. Ordnung muß sein. Statt des vertrauten Messers also bekam ich von meinem Herrn Vernehmer einen dieser Bleistiftanspitzer, die ich nicht leiden kann und mit dem ich mich nun abzuquälen habe, und er holte ihn mit dem Hinweis aus der Schublade seines Schreibtisches heraus: »Den bekomme ich aber wieder zurück, wenn Sie hier entlassen werden.« Ordnung muß sein – worauf mir ja dann nichts anderes blieb, als etwas süffisant ironisch anzumerken, daß ich mir demnach darauf noch Hoffnungen machen dürfe, auf eine Entlassung. Seine Antwort darauf hatte es in sich: diese Hoffnung, die würde er mir nicht nehmen wollen, und aus der Untersuchungshaft würde ich eines Tages auf alle Fälle entlassen, dann nämlich, wenn die Untersuchung beendet ist und ich meinen Prozeß hinter mir habe.

Kapitel 10: Camouflage

Hoffentlich kann hier keiner Französisch, denn hier geht’s ja um die Tarnung, und es wäre die größte Dummheit, mich durch eine sofort zu deutende Kapitelüberschrift selber zu enttarnen. Rom, das ist Tarnung, der historische Roman, den ich hier angeblich schreiben will und schreiben werde, Tarnung. Ich will ja über was anderes schreiben, über mich und Speedy, über uns und diese Straftat, die mir vorgeworfen wird, und wie es sich denn in Wahrheit mit meiner unnationalsozialistischen Lebensweise verhält, mein Leben reflektieren, meine Kunst, mit der ich mich gescheitert sehe, Bilanz ziehen, und weil die ja durchaus wahrscheinlich auch negativ ausfallen kann, gibt es da in meiner Kleinbürgerbrust dieses Einerseits, das mir sagt: laß alle Hoffnung fahren hin, ist doch egal, ob das einer liest, ob sie das in ihre Henkerspfoten kriegen und gegen dich verwenden könnten, du hast keine Zukunft, schließ dein Leben ab, mach reinen Tisch und laß dem Nazi seine Tausend Jahre, soll er sie haben … und es gibt dieses Andererseits, das das alles nicht wahrhaben will, daß ich längst verloren habe und ausgespielt, das sich an Hoffnungen klammert und sich vollkommen gewiß ist: du kommst hier raus, und du trägst auch dieses Buch hier raus, die Tausend Jahre sind übermorgen zu Ende, du überlebst sie, die ganze Bande. Und das Verrückte ist, daß die Gewißheit dieses Andererseits mich dazu veranlaßt, vorsichtig zu sein und das, was ich hier in dieser gefährlichen Situation zusammenschreibe, so gut es eben geht, zu tarnen – ich lasse das Skizzenbuch nie offen liegen, damit niemand von den Wärtern sieht, daß ich in es hineinschreibe, statt zu zeichnen, und dabei weiß ich noch nicht einmal, ob die darüber informiert sind, daß in meinem Sonderfall die Schreiberlaubnis gar keine Schreiberlaubnis bedeutet, sondern die, zeichnen zu dürfen. Ich setze mich auch immer so, daß keiner der Wärter bei seinem Kontrollblick durch den Spion, das Guckloch in der Tür, in das Buch hineinsehen kann – auch wenn das bedeutet, etwas unbequemer auf dem Bett zu sitzen und dies meinem Rücken wiederum gar nicht guttut. Ich entwickele Strategien, wie ich das von mir Geschriebene davor schützen kann, von jemand anderem gelesen zu werden, ich bin richtig erfinderisch darin. Mit Rom zur Zeit des Kaisers Caligula anzufangen, mit einer fiktiven Geschichte also, mit einem historischen Roman, das war schon mal die Grundidee, aber das ist nur einer der Tricks, derer ich mich bediene. Ein anderer ist, daß ich mir keinerlei Mühe beim Schreiben gebe, daß ich mit der schlimmsten Klaue schreibe, nahezu unleserlich für jeden anderen denn mich selbst – dies spekulierend darauf, daß sich dann niemand die Mühe machen wird, das zu entziffern, zu enträtseln, was ich da zusammengeschmiert habe. Aber auch mir macht das unendliche Mühe, noch einmal nachzulesen, was ich vor ein paar Tagen geschrieben habe, und ich lese das auch nicht noch mal und schreibe hier also wie im Blindflug und ohne zurückschauen zu können – es geht immer nur vorwärts, und das ist wahrscheinlich gut so, denn würde ich’s noch mal lesen, ich würde es sicher als vollkommen wertlos, literarisch gesehen als Katastrophe durchstreichen. Das ist ein wichtiger Unterschied des Schreibens zum Malen, Zeichnen, wo das Bild mit einemmal und sofort da ist, wenn man es wieder von der Wand umdreht, aus der Mappe herausholt. Ein einziger Strom von Worten, Gedanken und Vorstellungen, immer nur im Moment erlebt, ohne die Möglichkeit des Rückblicks und damit auch ohne jeden kritischen Blick, und das macht, daß ich mich frei fühle, im Gefängnis frei, weil von dieser ätzenden, zersetzenden Selbstkritik frei, für die ich den letzten, den ganzen Nazi-Jahren bei meinen Bildern ja auch allen Grund und Anlaß hatte. Nichts gelang mir mehr. Und ich schreibe ja hier auch ohne Ziel und drauflos, und mein Schreiben ist davon bestimmt, daß ich doch gar kein Buch schreibe, sondern nur in ein Buch hinein, in das umfunktionierte Skizzenbuch hier. Ich weiß ja nicht wirklich, wie die richtigen Schriftsteller schreiben, ich habe das Brecht doch nie gefragt und auch Jünger nicht, aber ich stelle mir vor, daß sie auf einzelne Blätter schreiben, die sie dann zu Kapiteln zusammenstellen können, wobei sie die dann sicher auch noch hin und her schieben, um zu ihrem Text zu kommen. Was ich hier mache aber, das ist sozusagen Schreiben pur, in seiner radikalen Reinform, als Schreibfluß. Ganz nahe dem Tagebuch also, nur, daß dies tagebuchartige Tagebuch als solches unkenntlich bleibt, und auch das gehört mit zur Tarnung: keine Datumsangaben im Text, die das ganze Ding als Tagebuch kenntlich machen würden und wo dann ein einzelner Eintrag auch das Interesse des Vernehmers zum Beispiel wecken könnte, der ja weiß, was er an diesem Tage mit mir durchgenommen hat, worüber das Verhör ging. Die Kapiteleinteilung, die Kapitelüberschriften, das ist sicher ein Fehler, ohne alle Unterbrechungen und Absätze zu schreiben, das wäre sicher besser, denn dann wäre es für jemanden, der sich nicht durch den ganzen Wust hier durcharbeiten will, noch schwerer, sich zu orientieren, denn auf die Idee, irgendwo mittendrin loslesen zu wollen, auf die dürfte sicher niemand verfallen. Ich brauche die Kapitel aber wegen Rom, und weil das ja hier als Roman daherkommen soll, als historischer von einigem Umfang.

Kapitel 11: Imago

Ich habe mein Skizzenbuch hier nur unter der Auflage ausgehändigt bekommen, daß ich in ihm nichts aus dem Gefängnisleben festhalten dürfe – absurd, ich hätte also, genaugenommen, noch nicht einmal den Schemel abzeichnen dürfen, das Folterinstrument der ersten Woche hier, und diese Auflage war es, die mich sofort daran hat denken lassen, schon in dem Moment, wo er mir das gnädigerweise überreichte, mein Vernehmer, in dieses Skizzenbuch nichts hineinmalen, hineinzeichnen zu wollen, sondern es lediglich als ein Schreibheft zu nutzen. In irgendwelche Erinnerungsbilder flüchten, die märkischen Seen noch einmal heraufzubeschwören, die Kiefern, das wollte ich nicht, und weiter zurückzugehen in meinem optischen Gedächtnis, in die Zeit davor zurück, als der Nazi nur am Rande meines Blickfeldes rumtobte, und all die Szenen noch mal durchzugehen, mein altes Repertoire an Bildthemen, die Nutten, die dunklen Kaschemmen, die Proleten, den Glitzer, den Glanz, das ganze Talmi und das Elend, das wäre mir doch zu blöd vorgekommen, denn das hatte ich doch alles in Grünheide bei Erkner hinter mir lassen wollen. Und Speedy aus dem Gedächtnis zeichnen – nein, das wäre mir zu schmerzlich gewesen. Nur irgendwelche Pornobilder wären da dann noch eine Alternative gewesen, das festzuhalten, was so in meiner schmutzigen Phantasie aufsteigt, die ja nicht untätig ist und in der grauen Zelle nur angeregt wird. Direkt erotisches Zeugs aber, das war natürlich von vornherein ausgeschlossen, das würde doch als Beweismaterial gegen mich verwendet werden können, wo ich doch wegen erotischen Zeugs hier einsitze und auf meine unnationalsozialistische Lebensweise hin untersucht werde. Meine Entscheidung aber, zu schreiben statt zu malen und zu zeichnen, sie hat sicher einen tiefer reichenden Hintergrund, muß ich’s doch für möglich halten, daß ich meinen letzten Pinselstrich, Pinselschlag schon getan habe, daß ich nie wieder in meinem Leben werde malen können – außer ich bekomme noch mal die zweifelhafte Ehre, meinen zukünftigen KZ-Kommandanten als dicken, fetten Ölschinken malen zu dürfen, malen zu müssen. Und das will ich nicht, da säße mir die Angst viel zu sehr im Nacken, daß ich bei meinem Realismus die Eitelkeit eines solchen hohen Herrn verletzen könnte. Und mit harmlosen Bildchen aber will ich mich auch nicht als Maler, als Künstler verabschieden. Das ist für mich eine Sache der Ehre, des bißchens an Ehre, das mir nun übriggeblieben ist. Deshalb der Wechsel zum Schreiben, der Wechsel zu einem neuen künstlerischen Medium, zu einem Medium aber, bei dem ich an mich selbst keine künstlerischen Ansprüche stelle. Das Schreiben, das ist doch was Neues für mich und deshalb wohl auch etwas, das ich immer wieder reflektieren, worüber ich mir klar werden muß – im Unterschied zu meinem bildnerischen Schaffen, wo ich das alles schon x-mal durchgekaut habe, worauf es mir dabei ankommt. Nur weiß ich eben als Maler nicht mehr weiter, sehe ich mich als Maler als gescheitert an. Die Produktion der letzten Jahre: alles vollkommen misslungen, würde ich sagen, und auch deshalb wohl schreibe ich. Die Flucht weg von der Malerei, das wird der noch tiefer liegende Grund für diesen Wechsel zum Schreiben sein.

Kapitel 12: Risiko

Während ich zum Verhör, zur Vernehmung bin, sich das einmal, und sei es aus purer Neugierde, anschauen wollen, was dieser merkwürdige Häftling mit seinen noch nie dagewesenen Sonderkonditionen immer in sein Skizzenbuch reinkritzeln mag, und dann entdecken, daß er gar nicht malt oder zeichnet, daß da in diesem Buch nichts Gezeichnetes zu finden ist, sondern stattdessen Geschriebenes, und dann lesen, lesen, was da geschrieben steht, und danach dann natürlich sofort eilfertig Meldung erstatten. Und danach dann im Auftrag der interessierten Obrigkeit, des Beamten, der meine Untersuchung führt, die Untersuchung gegen mich, hier jeden Tag während meiner Zeit beim Verhör, bei der Vernehmung sozusagen aktuell mitlesen, was hier neu von mir zwischenzeitlich reingeschrieben wurde, und davon dann immer Bericht erstatten – nichts leichter als das für einen neugierigen Wärter, der sich bei seinen Vorgesetzten einkratzen will, und deshalb ist das natürlich der reinste Wahnsinn, was ich hier treibe, das mit diesem Buch hier, und daß ich hier schreibe, statt ordentlich wie ein Maler zu malen, zu zeichnen – schon um nicht meiner Extrawurst verlustig zu gehen, denn auch wenn ich hier im Knast nicht zeichnen, malen will, sondern schreiben, wäre malen und zeichnen zu können schon ein unglaubliches, wahrscheinlich lebensrettendes Privileg. Aber es ist ja nicht nur der Fakt, daß ich schreibe, statt hier ein paar Bildchen reinzuzaubern in dieses dafür vorgesehene Skizzenbuch, es ist ja viel mehr noch, was ich schreibe, das mich in die höchste Gefahr bringt, und ich weiß es, kann aber davon nicht lassen, und manchmal, wenn ich vom Verhör, von der Vernehmung zurückkomme, erfaßt mich Panik, daß in der Zwischenzeit mein Geheimnis entdeckt worden sein könnte, entdeckt worden sein müsse, und ich bin für einen Moment ganz dessen sicher, erwarte die Katastrophe, deren Ausbleiben mich doch wieder völlig leichtfertig fortfahren läßt und weitermachen. Als wünschte ich mir das insgeheim, hier aber richtig in Schwierigkeiten zu kommen, als reichten mir die nicht, in denen ich stecke – ich werde doch nicht etwa von der Sorge angetrieben sein, hier einfach mir nichts, dir nichts eines Tages entlassen zu werden, und das war’s dann, und ich komme um meinen großen Abgang herum, als tragischer Held, als Opfer des Nationalsozialismus. Will ich das denn wirklich provozieren, daß sie mit der richtig großen Keule zuschlagen, die Barbaren? Und das Verrückte ist: diese Fragen, sie nützen nichts, weder werde ich sie mir beantworten, noch würde ich mich davon beeindrucken lassen und aufhalten, fände ich heraus, daß ich hier mit meinem Leben spiele, und statt mich selber umzubringen, nur den andern den Schwarzen Peter zuschieben will, den rohen Gesellen, denen das nichts weiter ausmacht, daß sie mich wie einen Wurm zertreten und auslöschen ein für allemal. Ich bin schwach, sie haben Kraft, sie sind stark, weil mit der nötigen Dummheit gesegnet. Ich bin schwach, weil unnationalsozialistisch in meiner Lebensweise, sie sind stark, weil Nazis, und einige von ihnen, die Besten, die Elite, sie tragen den nationalsozialistischen Totenkopf am Revers – Chapeau, meine Herren, alle Achtung!

Kapitel 13: Secret

Möglicherweise jedoch liegt’s daran, daß ich das sozusagen gewohnt bin, das Versteckspiel, und hier unter anderen Lebensumständen nur einfach weiterspiele und von diesem Kitzel nicht lassen kann, daß das alles doch noch einmal auffliegt, und dann Bumm und die große Explosion, und mich begräbt’s darunter – nun mich, mein Leben, meine Freiheit, die Freiheit, von einem Raum zum anderen zu gehen, wenn’s mir beliebt. Vorher hätte nur meine Ehe eventuell dabei draufgehen können, und möglicherweise wäre es ja doch nur bei einer schweren Ehekrise geblieben und nicht gleich auf eine Scheidung hinausgelaufen, denn das waren ja immer nur bestimmte Zeichnungen, die ich vor Speedy konsequent verborgen hielt. Erotisches Zeug natürlich und Bildchen, die mit ihr zu tun hatten und ihren massenweisen Eskapaden, Zeugnisse meines Voyeurismus, und natürlich wäre ihr das gar nicht recht, wüßte sie um diese Zeichnungen. Ich hab da so eine Mappe, da stecken sie gesammelt drin, und diese Mappe, sie ist gut hinter einem Stapel fertiger Ölbilder versteckt, und würde Speedy da mal rumwühlen in meinem Atelier, sie würde diese Mappe sicher entdecken, aber ich könnte mich zumindest darauf rausreden, daß ich sie dort nicht extra versteckt hätte, daß sie nur dahin geraten wäre und ich sie selber schon mal vergeblich gesucht hätte, und dann käme es nur noch auf die Bilder selber an, für die ich mich rechtfertigen müßte, und da, ich habe mir das natürlich alles zurechtgelegt, würde ich sagen, sie kenne doch viele von meinen Sachen nicht, sie sei doch gar nicht so sehr an meiner Produktion interessiert und wolle gar nicht auf dem laufenden gehalten werden, und damit wär das Ganze schon nicht mehr allein mein, sondern auch ihr Problem. Wenn man gleich mal mit ein paar Vorwürfen kontern kann in einer Ehekrise, ist das ja schon mal nicht schlecht, und dann wäre mit etwas zu kommen, daß sie das doch eigentlich von mir kennen dürfte, die Scham des Künstlers, die nahezu instinktive Abwehr, sich über die Schulter gucken zu lassen, das Unbehagen dabei, etwas zeigen zu sollen, das nicht fertig ist, von dem man selber noch gar nicht weiß, ob’s denn gelungen ist. Ich mochte das schon als Kind nicht, wenn ich malte, zeichnete, und ich würde sagen, daß sich daran bereits zeigte, daß das mehr ist für mich als für andere Kinder, daß sich darin schon der Künstler offenbarte. Denn der Künstler ist ja unzufrieden, unzufrieden mit dem, was er macht, und deshalb macht er ja auch immer weiter und lieber eine Sache noch mal und zeichnet das hundertste Pferd und wie der Indianer im Sattel sitzt. Alle andern, die mal zum Pinsel greifen, zum Stift, die können stolz sein, und die zeigen das dann ja auch, jeden Fitzel, den sie mit ihren kindlichen Patschhänden geschaffen haben, und sie wollen bewundert werden, genauso wie sie mit ihrem Töpfchen kommen, wenn sie die Pipi darein gemacht und die Kacka nicht in der Hose haben. Der Künstler versteht das doch nicht, und schon der kleine Künstler nicht, der Künstler im Protostadium, wenn er für das bewundert wird, was für ihn nur ein ungenügender dilettantischer Versuch ist und mehr nicht – gut, es gibt die anderen, die, denen das alles gar nichts ausmacht, die, die gerne bewundert werden, sich nur zu gerne bewundern lassen und für alles ein dickes Lob haben wollen und den Erfolg auch bei Frauen, aber zu denen gehöre doch ich nicht, und Speedy weiß das doch. Ob sie’s wirklich verstanden hat, das ist eine andere Frage, und sie würde sicher damit kontern, daß ich selber dran schuld bin, wenn sie das meiste von meinen Sachen nicht kennt, ich zeige sie ihr ja nicht.

Kapitel 14: Heiliger Bimbam

Ein Monat ist um. Der erste – auf den wie viele noch folgen werden? Jahre? Und nicht etwa Monate bloß? Was heißt da bloß – ich hatte gedacht, nach einer Woche wieder draußen zu sein. Hatte es gehofft und hatte geglaubt, keine zwei Wochen hier überleben zu können. Ich lebe noch, und die Untersuchung meines hochnotpeinlichen Falles geht ununterbrochen weiter. Und konzentriert sich jetzt auf meine angeblichen Verbindungen zur katholischen Kirche, die hier über zwei theologische Schwänze gelaufen zu sein scheinen, so daß ich, ohne es so richtig gemerkt zu haben, und auf diesem Weg vom Heiligen Geist heimgesucht wurde. Ich finde das ja überhaupt einen bemerkenswerten Umstand, daß er sich nicht zeigt, wenn der Ungeist so gegen ihn anwütet, der nationalsozialistische – Adolf Hitler, der Führer aller Heiden, ist präsent, sehr sogar, und früher, zu früheren Zeiten hätte er doch dagegen losgedonnert, der eifersüchtige Gott. Er wird uns doch nicht etwa vergessen haben? Eine kleine Machtdemonstration, daß er mal ein bißchen Feuer regnen läßt, das wäre seinen bedrängten Seelen doch sehr willkommen und eine große Hilfe. Aber er zeigt sich nicht, er rührt sich nicht, wir sind ihm egal, und ich hatte ja wirklich amüsante Streitgespräche mit den beiden theologischen Untermietern und Beischläfern meiner Frau zum Thema Gott und lieb und Allmacht und was das denn überhaupt für eine abscheuliche Schöpfung sei, denn siehe da: Adolf Hitler und die Welt, sie ist ja nun wirklich nicht gelungen, ein Schlachthaus, eine Fehlkonstruktion, die Zeit für eine neue Sündflut ist da. Aber wir haben ja jetzt Wasser, auch das Weihwasser übrigens, aus der Wand, aus dem Wasserhahn, und man nenne das Fortschritt, und da scheint ja Gott nicht mehr mithalten zu können mit seiner Kreatur, dem fleißig fanatischen Erdenwurm – den Theologen machte das auch Spaß, mit mir zu diskutieren, disputieren, debattieren, und wahrscheinlich war es ihnen erst einmal nur sehr viel angenehmer, daß ich unsere notwendige Auseinandersetzung ins Geistige verlagerte und nicht daranging, sie mit dem großen Küchenmesser zu entmannen, denn dort in der Küche trafen wir ja notwendig zusammen, und dort auch fanden sie statt, zwischen Kartoffelschalen, abgegessenen Tellern und vollgestopften Aschenbechern, die beiden rauchten ja wie die Schlote, unsere heißen theologischen Streitereien, und sie zogen sich manchmal endlos hin, bis spät in die Nacht. Mal wechselten sie sich ab in ihrem Text, weil mal der eine, mal der andere bei Speedy im Schlafzimmer war, ein andermal ließen sie sich beide schon beim Frühstück von meinem verführerischen Geist gefangennehmen, und das gefiel Speedy dann überhaupt nicht, die mich irgendwann zur Arbeit ins Atelier abkommandierte.