8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2010

Paris im März 1871. Deutsche Truppen haben die Stadt besetzt. Die Bevölkerung ist hungrig und unzufrieden, es herrscht eine revolutionäre Stimmung. In dieser explosiven Atmosphäre wird im Bois de Boulogne eine vergiftete Leiche gefunden. Das Opfer: ein französischer Partisan. Anfangs nur an der Aufklärung des Mordes interessiert, bemerkt der Ermittler der französischen Mordkommission, Inspektor Lamartine, jedoch bald, daß hinter allem ein mächtiger Drahtzieher steckt: Wilhelm Stieber, der deutsche Geheimdienstchef. Abgestoßen und fasziniert zugleich, arbeitet Lamartine zunächst mit Stieber zusammen, bis er erkennen muß, daß er von diesem rücksichtslos ausgenutzt und unversehens zum Vaterlandsverräter gebrandmarkt worden ist. Um seine Ehre, ja schließlich sogar sein Leben zu retten, folgt Lamartine seinem preußischen Gegenspieler nach Berlin. Unterdessen ist Stieber allerdings selbst vom Jäger zum Gejagten geworden, und nun braucht der ehemalige Günstling Bismarcks die Hilfe Lamartines, um sich gegen seine politischen Feinde zur Wehr zu setzen …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 497

Ähnliche

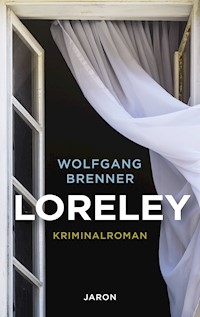

Wolfgang Brenner

Stieber

Der Spion des Kanzlers

Roman

Deutscher Taschenbuch Verlag

Ungekürzte Ausgabe 2006© Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, MünchenDas Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.eBook ISBN 978-3-423-40530-0 (epub)ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-20903-8Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de/ebooks

Inhaltsübersicht

Erster Teil Paris

Zweiter Teil Berlin

Anhang

Ein Herr namens Schmidt

1. Biedermeier

2. Kriminalistische Erfolge

3. Spitzeldienst

4. Neue Dimensionen – der Ausputzer des Staates

5. Die geheime Leidenschaft: Großstadtkriminalität

6. Luftige, politische Höhen: Der deutsche Nachrichtendienst

7. Die Bewährungsprobe: der Deutsche Krieg

8. Der Höhepunkt: Siegreich wollen wir Frankreich schlagen

9. Militärspionage

10. Der Kampf um Paris

ERSTER TEIL

PARIS

Am frühen Morgen des 10.März 1871 machten zwei Holzsammler aus dem Stadtteil Levallois im westlichen Teil des Bois de Boulogne eine Entdeckung: Auf einer von Gestrüpp schon fast überwucherten Marmorbank saß ein Mann. Er hatte seinen Kopf wie im Schlaf in den Nacken gelegt, seinen Mund hielt er so weit offen, als schnarche er. Neben ihm auf der Bank stand eine leere Flasche Champagner. Als die Holzsammler sich heranschlichen, stellten sie fest, daß der Mann nicht schlief. Seine blauen Augen waren weit offen und starrten sie an. Der Mann war tot.

Wäre er bloß betrunken gewesen, so hätten sie ihn ausgenommen. Der Fremde hätte später zur Polizei gehen können, aber die hätte ihn angesichts der Belanglosigkeit des Vorgangs in einer Stadt, in der bis vor kurzem täglich Hunderte im Kugelhagel der Deutschen umkamen, nicht einmal angehört und mit der Warnung, künftig nachts den Bois de Boulogne zu meiden, wieder weggeschickt.

Wenn sie sich aber am Besitz eines Toten vergriffen, so liefen die beiden Gefahr, ermittelt und als Mörder vor Gericht gestellt zu werden. Der Mann war, wie seine Kleidung zeigte, zwar kein wohlhabender, aber auch kein armer Mensch, sondern ein gepflegter, also arbeitender und verdienender Bürger der Stadt. Die Holzsammler ließen ihre Finger von der Leiche und zeigten ihren Fund bei der Polizei an.

Im belagerten Paris hatte es sechs Monate lang keine Nahrungsmittel zu kaufen gegeben, sieht man von faulem Pferdefleisch und ranzigem Brot ab. Bis zur Einnahme von Paris durch die deutschen Truppen am 1.März waren wochenlang alle Neugeborenen und viele Kranke an Unterernährung und Infektionen gestorben. Selbst den französischen Unterhändlern, die vor den Toren der Stadt die Bedingungen des Waffenstillstandes aushandelten, schlotterten die Kleider am Leib. Dennoch funktionierte die französische Polizei weiterhin gut – nicht zuletzt, weil die Besatzer Wert darauf legten, daß eine zivile Verwaltung ihnen gewisse Aufgaben abnahm.

So wurde Inspektor Lamartine an diesem 10.März vom Quai des Orfèvres zur Polizeiwache am Rand des Bois de Boulogne beordert. Lamartine war vierunddreißig Jahre alt, frisch verheiratet und in der Erwartung eines ersten Kindes, das heißt: sehr besorgt angesichts der katastrophalen Verhältnisse in den Gebärkliniken der Stadt. Seinen Vorgesetzten galt Lamartine – zumindest seit seiner Eheschließung mit einer gleichaltrigen Jugendfreundin aus dem Marais – als ausgeglichen und ungewöhnlich tüchtig.

Lamartine hatte sich am Morgen vorgenommen, nachmittags mit seiner Frau einen Arzt aufzusuchen. Jeanne klagte seit Tagen über einen in Intervallen auftretenden, stechenden Schmerz im Unterleib, der ihnen beide angst machte. Morgens hatte sie ihm beim Abschied gestanden, es komme ihr vor, als wolle das Kind vor der Zeit nach unten ausreißen. Dieser Satz seiner sonst nicht empfindlichen Gattin ging Lamartine den ganzen Tag über nicht aus dem Kopf. Durch die Dienstfahrt in den Bois de Boulogne würde sich seine Rückkehr erheblich verzögern. Für den Arztbesuch würde es zu spät sein, und er hatte nicht einmal die Möglichkeit, Jeanne von seiner Verspätung zu unterrichten.

Lamartine kam also nicht gerade in einer aufgeräumten Stimmung in dem zuständigen Revier am Rand des Bois de Boulogne an. Die maulfaulen Holzsammler, die alles dransetzten, so schnell wie möglich wieder an ihre Arbeit zu gelangen, verstärkten seine schlechte Laune noch. Obwohl er sie mehrmals anschrie und ihnen mit Verhörarrest im Keller seiner Dienststelle am Quai des Orfèvres drohte, wiederholten die beiden Männer monoton ihre Aussage: Sie hatten den Mann gegen sieben Uhr auf der Bank gefunden und ihn noch niemals vorher gesehen.

Schließlich ließ Lamartine sie gehen und begab sich mit dem Revierpolizisten zu dem Fundort, wo ein anderer Kollege, der kein Wort sprach, die Leiche bewachte. Lamartine machte sich sofort an die Untersuchung des Mannes. Die Pupillen des Toten waren geweitet, die Zunge war blau geschwollen. »Am Champagner ist der nicht gestorben«, erklärte Lamartine.

Die beiden anderen schien das nicht zu interessieren, sie standen bloß da, klatschten frierend in die Hände und traten von einem Bein auf das andere, um die feuchte Kälte aus ihren Gliedern zu vertreiben.

Lamartine durchsuchte die Taschen des Toten. Er fand nirgendwo ein Dokument oder einen anderen Hinweis auf seine Identität. Die Kleidung war einschließlich der Leibwäsche von einer sehr guten, robusten Qualität. Eigenartigerweise entsprachen die Hände des Mannes nicht seiner Kleidung, sie waren zwar gewaschen, aber abgearbeitet und stark gerötet – wie bei einer Wäscherin. Unter den Fingernägeln fand Lamartine etwas, was er für Essensreste hielt. Die Tatsache, daß der Tote nichts bei sich trug, was Rückschlüsse auf seine Herkunft hätte geben können, deutete darauf hin, daß man ihn gefilzt hatte – daß er also gewaltsam zu Tode gekommen war und sein Mörder verhindern wollte, daß die Polizei durch die Ermittlung der Identität des Opfers zur Identität des Täters gelangte.

Lamartine erhob sich ächzend.

Er hatte die Visitation in der Hocke durchgeführt, und durch die Kälte schmerzten seine Sehnen nun bei jeder Bewegung. Lamartine, der alles andere als trainiert war, nahm sich vor, sich abends in die Badewanne zu legen, um einer drohenden Erkältung vorzubeugen. Der Schwiegervater hatte über einen ehemaligen Geschäftsfreund ein Bündel Holz besorgt und die seit der Schwangerschaft ihrer Tochter etwas zuvorkommendere Schwiegermutter würde ihm vielleicht den Badeofen anheizen – was nicht mehr und nicht weniger als ihre Pflicht war, brachte Lamartine doch mit seinem kargen Beamtengehalt Jeannes durch Spekulationen verarmte Eltern mit durch.

Er befahl einem der beiden Polizisten, zurück zum Revier zu gehen und den gerichtsmedizinischen Dienst der Pariser Polizei zu benachrichtigen, damit der die Leiche mit einem Fuhrwerk abholen ließ und sie am Quai des Orfèvres eingehend untersuchte. Den anderen Kollegen forderte Lamartine auf, mit ihm zusammen die Gegend um den Fundort der Leiche abzusuchen. Lamartine nahm den Bereich rechts von der Bank in Augenschein, der Kollege den linken.

Der Inspektor ging langsam in Richtung des breiten Zufahrtsweges und starrte dabei unverwandt auf die durch den Nachtfrost schorfige, von Rauhreif überzogene Erde. Je weiter er sich von der Bank entfernte, desto weniger hoffte er, noch etwas Aufschlußreiches zu finden: Der Boden war in der ungewöhnlich kalten Märznacht tief gefroren, er gab keinem Tritt, nicht einmal einem Wagenrad nach. Er sah zu dem Kollegen hinüber. Der Mann stapfte durch das trockene Unkraut, das das Dorngebüsch hinter der Bank umgab, und schaute dabei versunken wie ein Reisender auf einen Punkt am Horizont.

Lamartine wurde wütend. Er schrie den Mann an, er solle sich gefälligst Mühe geben, wenn er nicht wollte, daß der Inspektor seinem Revierchef Meldung machte. Der Mann erschrak, senkte den Blick zu Boden, aber wie es schien – eher aus Scham über die Zurechtweisung als aus Diensteifer. Es hatte auch keinen Sinn: Wer den Toten so gründlich ausgenommen hatte, der hinterließ keine weggeworfenen Zigaretten oder andere Spuren.

Der Inspektor wußte, was auf ihn zukam: Da der Fundort, der sicher nicht der Tatort war, keine Anhaltspunkte mehr aufwies, war er allein auf die Leiche angewiesen. Es würden langwierige Obduktionen erfolgen, die meistens nur Unsinn ergaben. Er hatte oft genug erfahren, wie widersprüchlich und unzuverlässig die Befunde der Gerichtsmediziner waren. Erst kürzlich hatte sich die gesamte Pariser Kriminalpolizei ausgeschüttet vor Lachen, weil ein verkrachter Chirurg, der, da man ihn ungern an lebende Patienten ließ, sein Auskommen beim Obduzieren fand, einem Mordopfer aus einem Dorf der Île-de-France aufgrund der vergrößerten Leber Trunksucht angedichtet hatte. Die Leiche erwies sich später als ein von fanatischen Antiklerikalen erschlagener Priester, dessen Mörder ihn seiner Kleider beraubt und in die Seine geworfen hatten. Der Mann hatte sein Leben lang keinen Tropfen Alkohol angerührt, und die geschwollene Leber stellte sich bei näherer Untersuchung als ein riesiges Hämatom heraus, das dem Priester von seinen Peinigern geschlagen worden war.

Lamartine gab den Fall des Toten aus dem Bois de Boulogne insgeheim schon auf. Die Stadt war besetzt, überall lungerten deutsche Truppen herum. Allein auf den Champs-Élysées lagerten 30000Soldaten, die die Alleenbäume, unter denen sie biwakierten, nach und nach für ihre Freudenfeuer fällten. Die Franzosen trauten sich aus Angst vor Marodeuren nicht vor die Tür. Wie sollte er in einer solchen Situation Ermittlungen anstellen, die zur Identität eines Toten mit einer Champagnerflasche führten?

Nach etwa einer halben Stunde kamen zwei Burschen in schmutzigen Kleidern mit einem offenen, einachsigen Lattenrost-Wagen lärmend den Weg heraufgewackelt. Sie packten den steifen Toten und warfen ihn auf die Ladefläche. Lamartine wollte erst gegen den pietätlosen und wenig sachgemäßen Umgang mit der Leiche protestieren, dann aber dachte er daran, daß die Leichentransporteure in den letzten Wochen wohl Tausende toter Leiber hatten wegschaffen müssen, darunter viele Frauen und Kinder – und er hielt seinen Mund.

Der Inspektor machte sich mit seinem Kollegen auf den Rückweg. Sie trotteten stumm und mit gesenkten Köpfen hinter dem Wagen her, als befänden sie sich schon auf der Beerdigung des Toten. Die aber – das wußte Lamartine – würde noch lange nicht stattfinden.

Auf dem Revier am Bois de Boulogne unterschrieb Lamartine einige Formulare, dann bat er die beiden Gendarmen eindringlich, sich bei ihm zu melden, falls ihnen irgend etwas in Zusammenhang mit dem Toten aus dem Wald zu Ohren kommen sollte. Sie nickten schwer und sahen ihn aus stumpfen Augen an. Da wußte Lamartine, daß er nie wieder etwas von ihnen hören würde.

Als der Inspektor am späten Nachmittag wieder auf seiner Dienststelle in der Innenstadt eintraf, war er erleichtert, daß ihn kein Kollege auf den Toten aus dem Bois de Boulogne ansprach. Er erledigte einige dringende Schreiben, führte zwischen Tür und Angel eine Besprechung mit seinen Untergebenen, die schon seit Stunden mit den übrigen Fällen des Tages auf ihn warteten, und machte sich dann eilig auf den Weg nach Hause.

Jeanne war verärgert, weil er sie hatte warten lassen und es nun zu spät war für den Gang zum Arzt. Immerhin hatte sie keine Schmerzen mehr. Sie legte sich, nachdem sie ihren Gatten zur Strafe lange genug angeschwiegen hatte, in ihr Bett und ließ sich von der Mutter frischen Pfefferminztee kochen. »Laß es ihm nicht durchgehen!« flüsterte die Alte, als sie der Tochter die dampfende Tasse mit dem Tee brachte.

Lamartine aß etwas von dem Kartoffel-Mehl-Brei, den man ihm warm gehalten hatte, bedauerte, daß es immer noch kein Fleisch gab, verzog sich in die Zimmerecke und durchblätterte die Notausgabe seiner Zeitung. Es interessierte ihn vor allem der Bericht über die Feuersbrunst, die einige Tage zuvor im Stadtteil Saint-Denis ausgebrochen war. Die Krönung des deutschen Kaisers Wilhelm I. im Spiegelsaal zu Versailles hatte den Widerstandswillen der Pariser von neuem geweckt. Mit 100000Soldaten, zumeist auf die Schnelle rekrutierte und nur notdürftig ausgebildete Einwohner der Stadt, hatte die französische Armee einen Ausfall gewagt, der allerdings an der Gegenwehr der Belagerer gescheitert war. Zur Vergeltung hatten die Deutschen alle ihre Kanonen auf einen Punkt der Stadt gerichtet und geschossen, was das Zeug hielt: Der Stadtteil Saint-Denis war daraufhin weitgehend abgebrannt, fast zehntausend Menschen hatten den Tod gefunden, die Löscharbeiten hatten Tage gedauert. Nach dieser entsetzlichen Niederlage hatte sich Jules Favre, Vizepräsident und Außenminister, an die Spitze einer Delegation gesetzt, die mit den Deutschen die Bedingungen der Kapitulation aushandelte.

Nun wurde in Lamartines Zeitung unter dem stummen Protest der Genauigkeit über die Siegesfeiern berichtet, die am 1.März den Einzug der Deutschen in die Stadt begleitet hatten. Der Korrespondent schrieb, ein Husarenleutnant namens von Issendorf sei an der Spitze der Reiterei in die Stadt gestürmt. Ihm folgte – in einer dichten Staubwolke, die ihn fast verschwinden ließ – der General von Blumenthal, der sofort absaß und den Husarenleutnant in aller Öffentlichkeit zusammenstauchte, weil der den Einzug schon um 8Uhr und nicht erst um 8Uhr 30 – wie in den Kapitulationsdokumenten vereinbart – begonnen hatte.

Lamartine schmunzelte, als er las, die deutsche Reiterei hätte dreißig Minuten in Seitenstraßen warten müssen, bis es halb neun schlug. Erst dann sei sie unter den Klängen des »Pariser Einzugsmarsches« von 1814 in die Stadt eingezogen – mit aufgepflanzten Bajonetten und wehenden Fahnen.

Lamartine dachte an ein Spottgedicht, das ein Pariser Chansondichter zu der Zeit, als die Deutschen den Kaiser Napoleon III. noch nicht bei Sedan geschlagen hatten, geschrieben und unters Volk gebracht hatte. Der Refrain lautete: »So laßt sie denn bloß siegen, die wilden Preußen, denn sie werden sich unsterblich dabei blamieren.« Damals hatte er lauthals gelacht, erst jetzt wurde ihm klar, wie bitter dieses kämpferische Lied eigentlich war.

Die Lektüre einer kleinen Meldung amüsierte Lamartine: In der Champagnerstadt Reims hatte eine wohlhabende Witwe dem zivilen Beamtentroß des feindlichen Heeres ihr Schloß als Residenz zur Verfügung gestellt, weil der zeitweilige deutsche Stadtkommandant, ein Berliner Jurist namens Wilhelm Stieber, die Militärs davon abgehalten hatte, ein Haus, aus dem heraus auf die Deutschen geschossen worden war, dem Erdboden gleichzumachen. Jener Stieber wohnte mit seiner Entourage in den Räumen der Witwe und trank ebenso wie die Husaren, die auf das Bombardement des feindlichen Hauses verzichtet hatten, in Strömen den Champagner, mit dem die Witwe ein Vermögen gemacht hatte. Eines Abends – so wurde in Lamartines Zeitung berichtet – hätte die Witwe einen Empfang für ihre deutsche Einquartierung gegeben, zu dem neben jenem aufgezwungenen Präfekten Stieber auch Bismarck und Graf Waldersee eingeladen waren. Die Reimser Witwe habe beste Weine kredenzt und sich erhoben, um einen Toast anzubringen: »Ihr Sieger habt zwar den Männern Frankreichs ihre Waffen genommen, jedoch nicht uns Frauen! Und jene weiblichen Waffen des Charmes und der unwiderstehlichen Liebenswürdigkeit wollen wir weiter gegen euch gebrauchen, bis ihr von Siegern zu Besiegten geworden seid.«

Die, denen auf diese Art die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln erklärt worden war, sollen nach diesem Trinkspruch begeistert applaudiert haben. Die Frauen in Frankreichs besetzten Städten hätten den Toast der Witwe dankbar angenommen und bei jeder sich bietenden Gelegenheit den preußischen Siegern gezeigt, wie wenig wirksam ihre schweren Waffen gegen den Charme französischer Frauen waren, hieß es in der Zeitung.

Lamartine wußte sehr wohl, was es mit der Gegenoffensive der feinen Damenwelt auf sich hatte. Es ging nicht um aufopfernden Widerstand gegen die Besatzer. Die aristokratischen Damen des in Versailles privatisierenden Hochadels würden keinen preußischen Offizier nachts in ihr Zimmer lassen, um einen im Gefängnis darbenden Landsmann zu befreien. Die Damen handelten im Auftrag ihrer Gatten, der Adligen und Großbürger des Zweiten Kaiserreiches. Die hatten nämlich inzwischen einen anderen, für sie viel gefährlicheren Feind als die Deutschen ausgemacht – und um den zu vertreiben, brauchten sie die Hilfe der Deutschen. Deshalb mußten die Damen mit Charme um die Besatzer werben.

Im September des Vorjahres, zwei Tage nachdem Napoleon III. von den Deutschen bei Sedan geschlagen worden war, hatten die oppositionellen Kräfte die Gelegenheit genutzt, die alte Regierung entmachtet und die Dritte Republik ausgerufen. Wie viele seiner Kollegen von der Pariser Polizei war Lamartine ein nicht gerade glühender, aber dennoch zuversichtlicher Bewunderer der neuen Führer Jules Favre und Leon Gambetta. Zwar galt als wesentlicher Grund für die Ablösung des Kaisers die Gedankenlosigkeit, mit der er sich von den Deutschen zu einer Kriegserklärung hatte reizen lassen und Frankreich in den Krieg hineingezogen hatte. Aber da man die Deutschen nun mal im Land hatte, mußten auch die neuen Herren etwas tun, um sie wieder loszuwerden. Deshalb hatte Lamartine mitten in einer begeisterten Menge auf der Place de la Bastille Beifall geklatscht, als bekannt wurde, daß sich eine »Regierung der nationalen Verteidigung« gebildet und der neue Innenminister Gambetta das eingeschlossene Paris mit einem Fesselballon verlassen hatte, um von außen die Befreiung der Hauptstadt zu befehligen.

Im Büro am Quai des Orfèvres hatten die Kriminalisten, die der Krieg des Kaisers gegen die Preußen eher deprimiert hatte, nun mit sportlicher Begeisterung die kleinen, unglaublichen Siege verfolgt, die die schnell in der Provinz aufgestellten Franctireur-Verbände bewaffneter Zivilisten gegen die Eindringlinge errangen. Die Kollegen hatten im Zimmer des Oberkommissars sogar eine Karte aufgehängt und mit Fähnchen die Orte markiert, an denen die Loire-Armee den Deutschen empfindliche Nadelstiche beibrachte: Orléans im Oktober, Coulmiers im November des Jahres 1870.

Erst als der lang ersehnte Vorstoß der Nordarmee zur Befreiung des eingeschlossenen Paris bei Amiens, Bapaume und St. Quentin steckengeblieben war, legte sich die Euphorie. Man sah wieder weniger Kollegen mit Kokarden an den Revers im Flur herumstolzieren. Es wurden auch keine Siegesfeiern mehr nach Feierabend veranstaltet, bei denen es zwar kaum etwas zu essen oder zu trinken gab, die sonst so hölzernen Beamten sich aber mit vor Eifer hochroten Köpfen umarmten. Den Waffenstillstand vom 28.Januar 1871 hatte man dann mit Gelassenheit quittiert – ohne offene Wut oder Verbitterung, aber mit stiller Erleichterung darüber, daß es nun vorbei war.

Als nun – kurz vor dem Fall der Hauptstadt – die Republikaner im Magistrat von Reims den Maire seines Amtes enthoben, baten die edlen Frauen und die dem Adel wohlgesonnene Witwe ihre Einquartierung um Hilfe. So soll der als Präfekt eingesetzte Herr Stieber aus Berlin dem alten Maire per Dekret einfach die Rückkehr in sein Amt mit dem Hinweis befohlen haben, Ereignisse in Paris hätten keinen Einfluß auf die von ihm geschützten Machtverhältnisse in Reims. Der Adel von Reims war begeistert von dieser Hilfe – vor allem als jener famose Herr Stieber mit der preußischen Feldpolizei die Republikaner aus der Stadt jagte. Danach wandten sich nach diesem Vorbild überall in Frankreich die konservativen Kräfte an die Besatzer und baten um Hilfe gegen ihre aufmüpfigen Landsleute – eine Allianz, die selbst dem gemäßigten Lamartine äußerst schäbig vorkam, obwohl er die neuerdings in Paris aufkommende Revolutionsstimmung unter den einfachen Leuten mißbilligte.

Der Feind, der in die Waffenstillstandsvereinbarung hineindiktiert hatte, daß das geschlagene Frankreich alle Kriegskosten zahlen und zudem noch Lamartines Heimat, Elsaß-Lothringen, an die Deutschen abtreten sollte, schoß im Auftrag von Franzosen auf Franzosen. Lamartine spürte, wie sein Blutdruck vor Empörung stieg, und er hätte gerne um eine Tasse vom Pfefferminztee der Schwiegermutter gebeten, aber er wollte der Alten keinen Anlaß geben, ihn zu demütigen, indem sie ihn mit dem Hinweis auf seine Verspätung diesen kleinen Dienst verweigerte.

Lamartine legte die Zeitung weg und sah aus dem Fenster in die Nacht. Die Pariser saßen in ihren ungeheizten Kammern und hofften, daß die Deutschen nicht mit Requirierungsanweisungen an die Tür klopften. Die Frauen und Mädchen ließen die Preußen ja in Ruhe – es herrschte in dieser Hinsicht Disziplin in der Truppe. Dafür nahmen sie sich sonst alles, was sie kriegen konnten, mit dem bürokratischen Flankenschutz, der der Willkür einen Anstrich von Legalität gab. Es stand schlecht um sein Land, fand Lamartine.

Plötzlich fiel ihm der Tote aus dem Bois de Boulogne wieder ein.

Was hatte es eigentlich für einen Sinn, nach den Mördern dieses Menschen zu fahnden? Um ihn herum ging die Welt unter, und er sollte seine Tage damit verbringen, die Umstände des Todes einer Alkoholleiche zu ermitteln.

Der Inspektor empfand seine Arbeit schon lange als absurd. Er hatte das Gefühl, daß das Morden unter den Menschen niemals ein Ende nehmen würde, ja, daß die Menschen immer mehr mordeten. Das Morden war wie eine Krankheit, die sich stetig verschlimmerte. Bald würden sie sich nicht mehr mit Totschlagen zufrieden geben, sie würden Möglichkeiten ersinnen, wie man immer mehr Menschen mit immer weniger Aufwand umbringen konnte. Was für einen Zweck hatten da kriminalpolizeiliche Ermittlungen?

Er sah es Tag für Tag, er verhörte viele Mörder. Es waren fast immer ganz normale Menschen, keine Monster. Und wenn sich Mörder als normale Menschen erwiesen, so mußten normale Menschen auch ohne weiteres zu Mördern werden können. Die Barbarei der Deutschen, die über Monate hinweg aus vollen Rohren in eine dicht besiedelte Großstadt hineinschossen, in der es kaum noch reguläre Truppen gab, bestätigte Lamartines Ansicht.

Wer konnte einen Grund haben, den Mann mit der Champagnerflasche zu ermorden? Brauchte der Mörder überhaupt einen Grund? Hatte er es aus einer Laune heraus getan? Oder hatte er sich verteidigen müssen, weil der Mann mit der Champagnerflasche ihn sonst umgebracht hätte? Nach Lamartines Erfahrung war das eine der häufigsten Ursachen für Morde.

Im Flur rumpelte es. Die Tür wurde aufgestoßen, die Schwiegermutter trat ins dunkle Zimmer. »Was sitzt du hier und grübelst? Deine Frau ist schwanger und liegt allein im Bett!« flüsterte sie.

Lamartine dachte daran, daß er, wenn er ein anderer, ein wilderer, impulsiverer, stärkerer Mensch wäre, sie irgendwann die Treppe hinunterstoßen würde – oder er würde ihr Gift in ihren Tee geben. Es gab Gifte in der Asservatenkammer am Quai des Orfèvres, die man im Körper nicht nachweisen konnte. Die Ärzte stellten dann meistens den Totenschein auf »Herztod« aus, weil sie nicht gerne zugaben, daß sie die wahre Ursache des Ablebens nicht finden konnten. Lamartine spürte ein eigenartiges Kribbeln; irgendwie schmeichelte es ihm, im Gegensatz zu anderen Menschen nicht nur von solchen Möglichkeiten zu wissen, sondern sie auch realisieren zu können. Dann aber seufzte er bloß und ging an der Schwiegermutter vorbei in das Zimmer von Jeanne.

Er war eben ein anderer Mensch, kein starker, sondern ein maßvoller.

Als Lamartine am nächsten Morgen müde und mit Sodbrennen ins Büro kam, fand er auf seinem Schreibtisch eine Nachricht von den Gerichtsmedizinern. Dr. Granche, einer der besseren Ärzte, über die die Pariser Polizei verfügte, hatte festgestellt, daß der Tote aus dem Bois de Boulogne an Gift gestorben war. Granche hatte geschrieben: Die Dosis war stark genug, um einen ganzen Kirchenchor ins Jenseits zu schicken.

Das erstaunte Lamartine. Warum verabreichte man mehr Gift als nötig? Gift war ein wertvoller Stoff – selbst in besseren Zeiten. Der Gerichtsmediziner galt als besonnener Mann; wenn er so was schrieb, dann war das keine Übertreibung. Dr.Granche arbeitete seit Jahrzehnten in der Gerichtsmedizin, ein derartiger Vermerk auf seinem Bericht konnte für den weiteren Gang der Ermittlung relevant sein.

Lamartine seufzte. Er würde im Laufe des Tages zu Granche in den Keller hinuntergehen müssen – und nichts in dem weitläufigen, modrigen Gebäude am Quai des Orfèvres stieß ihn mehr ab als die Gerichtsmedizin mit ihren weiß gekachelten Seziersälen, deren Türen immer weit offenstanden, damit der Zugwind den Geruch der Verwesung durch die Kellerfenster hinaus auf die Seine wehen konnte. Jedesmal, wenn Lamartine das Blut und die Bauchfettlappen in den Spülsteinen sah, die sich an den Wänden der Seziersäle entlangzogen wie die Tränke einer Großviehhaltung, konnte er wochenlang kein Stück Fleisch mehr anrühren. Aber seit die Deutschen vor Paris standen, gab es ja sowieso kein Fleisch zu essen...

Lamartine bat seine Assistenten herein und ließ sie Bericht erstatten.

Georges Danquart, ein verschlossener, intelligenter Mensch von 24Jahren, der überraschend von der Politischen Polizei zu Lamartines Abteilung versetzt worden war und sich immer etwas abseits hielt, sprach diesmal mehr als sonst. Der hagere Mann mit dem tiefschwarzen Bartschatten, dessen dünnes Haar über den Kragen wuchs, ermittelte seit einigen Tagen gegen eine gewisse Léontine Suétens, der er vorwarf, ihr neugeborenes Kind in den Fluß geworfen zu haben. Danquart war durch eine alte Akte auf die Suétens gestoßen, der Fall lag also schon einige Monate zurück.

Lamartine wunderte sich über Danquarts Eifer. Bisher hatte sich der junge Mann nur mit Dienstanweisungen und Akten alter Fälle beschäftigt, und Lamartine hatte ihn gewähren lassen, weil er nicht genau wußte, was er mit dem Mitarbeiter anfangen sollte, der ihm aus heiterem Himmel ins Büro geschneit war und der von der Ermittlungsarbeit in Mordfällen keineAhnung hatte. Auf Lamartines Frage hin, womit er bisher bei der Politischen Polizei zu tun gehabt hatte, hatte Danquart geantwortet, er sei im Archiv tätig gewesen. Diese Antwort und Danquarts Interesse für alte Akten bestärkten Lamartine in der Ansicht, daß es sich bei seinem neuen Untergebenen um einen unfähigen Menschen handeln mußte, den die Kollegen zur Mordkommission weggelobt hatten.

Um so erstaunter war er jetzt, als sich Danquart als ein Polizist entpuppte, der sich seine Fälle selbst suchte. Zwar war Lamartine damit nicht gedient, denn er hatte zu wenig Leute für die ihm von der Staatsanwaltschaft übertragenen Ermittlungen und konnte es sich nicht leisten, einen Mitarbeiter seine eigenen Wege gehen zu lassen. Aber er dachte sich, daß es von Nutzen sein könnte, Danquart den Fall der Kindsmörderin selbständig zu Ende führen zu lassen, um zu sehen, was er zu leisten in der Lage war, und ihm gleichzeitig das Gefühl zu geben, daß man ihn ernst nahm. Danach konnte er ihn immer noch in die Disziplin der Abteilung einbinden, und er würde auf diese Weise vielleicht auf lange Sicht einen wertvollen Mitarbeiter dazugewinnen.

Danquart war mit seiner Arbeit fast schon am Ende. Es gab zwei Zeugen, zwei Clochards, die unter der Brücke Pont-au-Double, gleich gegenüber von Notre-Dame, ihren Rausch ausgeschlafen hatten und geweckt wurden, als wenige Meter weiter eine Frau ein Bündel ins Wasser warf. Sie stellten sie zur Rede, wurden aber von ihr bloß angeschrien und weggeschickt. Am nächsten Morgen wurde etwa dreihundert Schritt flußabwärts, am Port des Saints Pères, ein totes Neugeborenes gefunden.

Lamartines neuer Mitarbeiter hatte die beiden Männer nun einer Frau gegenübergestellt, die etwa zur gleichen Zeit von einem Anonymus angezeigt worden war, weil sie nach ihrer Schwangerschaft kein Kind vorzeigen konnte. Es handelte sich um die Lebensgefährtin des Schankwirtes Pierre Suétens, von der es hieß, sie sei früher, bevor der Wirt sie in sein Haus aufgenommen hatte, am Montmartre auf den Strich gegangen. Danquart hatte einen Stammgast der Wirtschaft befragt: Léontine war schwanger gewesen, aber ein Kind gab es nicht im Haus der Suétens... Daraufhin hatte der Polizist das Ehepaar festgenommen, den Mann aber wieder auf freien Fuß gesetzt, als sich herausstellte, daß er schon in einer früheren Ehe keine Kinder hatte zeugen können und sich an dem Abend der Tat auf der Hochzeit seiner Nichte in St. Maur befunden hatte.

Danquart war zu der Ansicht gekommen, daß Léontine sich mit einem Fremden eingelassen hatte und schwanger geworden war. Lamartine mußte die Ermittlungsergebnisse bloß zu Ende denken: Vielleicht war der Vater des getöteten Kindes sogar der anonyme Anzeiger der Tat, vielleicht hatte Léontine, die als ruppig und eigensinnig galt und bei dem Wirt besser lebte als auf dem Strich, dem Fremden auch gesagt, er solle sie in Ruhe lassen, sie wisse, wo sie hingehöre. Vielleicht hatte der sich dadurch gekränkt gefühlt, vielleicht hatte er Léontine geliebt, vielleicht hatte er sich so auf das Kind mit Léontine gefreut wie Lamartine auf das Kind mit Jeanne.

Lamartine fand Danquarts Ermittlungen überzeugend, er lobte ihn und wartete darauf, daß die beiden anderen Assistenten, zwei ältere, erfahrene Polizisten der Mordkommission, es ihm gleichtaten. Die aber saßen bloß da, hatten die Hände gefaltet, lehnten die Ellbogen auf die Knie und starrten auf ihre Füße.

Lamartine gab Danquart die Erlaubnis, den Fall abzuschließen und dem Staatsanwalt zu übergeben. Dann bat er den Neuen, ihn ins Leichenhaus zu begleiten. Er wollte sehen, was der leistete, wenn er sich seine Fälle nicht selbst aussuchen konnte.

Der Inspektor beobachtete seinen jungen Kollegen genau, als sie die schwere Stahltür zur Gerichtsmedizin öffneten und ihnen der süßliche Geruch der Leichen entgegenschlug. Danquart verzog keine Miene, er war bleich, aber das war er immer.

Doktor Granche trug eine Gummischürze, die blutverschmiert war. Er gab niemandem die Hand, sondern nickte bloß. Dann führte er die beiden Männer in einen der Säle.

Ein Gehilfe des Mediziners spritzte den Fliesenboden des Saales mit einem Gummiwasserschlauch aus. Die beiden Polizisten, die keine Stiefel trugen, gingen auf Zehenspitzen, um sich die Straßenschuhe nicht mit Blut zu beschmutzen.

Granche hatte den Mann aus dem Bois de Boulogne ausgeweidet. Die Teile, die er entnommen und unter dem Mikroskop zerschnitten hatte, lagen schwarz von geronnenem Blut in der Rinne. Der Gehilfe schob sie mit bloßen Händen zusammen und drückte sie dann in einen breiten Abfluß wie in eine Fleischmaschine. Danquart schaute dem Gehilfen interessiert zu, ohne daß sein Gesicht eine Spur von Ekel zeigte.

Granche trat zu der Leiche und machte eine Handbewegung über sie hinweg, es sah aus, als segnete er sie. Er sagte: »Der ganze Körper steckt voller Gift. Wir hatten so was noch nie hier, nicht wahr, Pierre?«

Der Gehilfe murrte Zustimmung.

»Es muß eine ziemlich große Menge gewesen sein«, fuhr Granche fort. »Ich meine damit, eine so große Menge, daß man niemanden damit vergiften kann, wenn Sie verstehen...«

Lamartine schüttelte den Kopf. Er fürchtete plötzlich, daß es ihm übel werden könnte.

»Unbemerkt kann man solche Mengen niemandem verabreichen«, erklärte Granche. »Auch ein Selbstmörder kann das nicht, denn das Gift würde wirken, bevor er alles geschluckt hat.«

»Was heißt das?« fragte Lamartine.

Granche zuckte mit den Achseln. »Man hat es ihm nicht eingegeben, ohne daß er es merkte, man hat es ihm beigebracht – auch noch, als er schon nicht mehr lebte. Wir haben in der Leber und den Nieren Thalliumsulfat gefunden. Man benutzt es bei der Herstellung lichtbrechender Gläser – und als Rattengift. Es hat weder Geruch noch Geschmack. Eine Dosis von 11Tausendstel Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kann schon töten. Der Tote hat fast hundert Gramm Thalliumsulfat im Körper. Die Menge hätte rein rechnerisch für 120Männer seines Gewichtes genügt. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen!«

Er ging zu einem Tisch, auf dem Instrumente lagen, nahm ein frisches Laken vom Stapel und entfaltete es geübt wie eine Hausfrau. Dann ging er zu der Leiche und wollte das Tuch über sie decken, da sagte Danquart: »Moment!«

Granche hielt das Laken auf Brusthöhe vor sich. Danquart trat näher und blickte auf die Leiche. Der Gerichtsmediziner hatte den Rumpf mit einem groben, schwarzen Faden zugenäht. Der Tote wirkte jetzt zufrieden und entspannt – so als hätte man ihn von einer schweren Last befreit.

»Danke!« sagte Danquart und trat einen Schritt zurück.

Granche machte ein gekränktes Gesicht. Er war nicht daran gewöhnt, daß Polizisten ihm in diesem Ton Anweisungen gaben. Lamartine würde mit Danquart reden müssen. Granche warf das Laken über die Leiche, der Gehilfe, der leise herangetreten war, bekreuzigte sich. Dann nickte Granche Lamartine zu und ging hinaus. Der Gehilfe löste die Bremse der Bahre und schob die Leiche in einen dunklen Nebenraum.

Danquart stand immer noch so da wie vorher, er wirkte abwesend. »Gehen wir!« befahl Lamartine – er fürchtete plötzlich, dem jungen Kollegen von der Politischen Polizei zu viele Freiheiten zu lassen. Überhaupt war er zu nachgiebig.

Als sie die schwere Tür, die die Gerichtsmedizin von den übrigen Abteilungen der Polizei trennte, hinter sich schlossen, wandte sich Lamartine an Danquart. »Dr. Granche ist der beste Mediziner hier im Haus, wir haben kein Recht, ihm Anweisungen zu geben...«

Danquart fiel seinem Chef so ungehalten ins Wort, als habe der ihn bei einem wichtigen Gedanken gestört: »Ich weiß, wer der Tote ist!«

Auf dem Weg zum Magistrat der Stadt Paris erläuterte Lamartine in einem durch das schnelle Fortkommen der Ermittlungen hervorgerufenen Anfall von Gesprächigkeit Danquart die Vorzüge einiger Neuheiten, die durch die Besatzer nach Paris gekommen waren. Die Deutschen hatten – wie Lamartine durch die fleißige Lektüre seiner Zeitung wußte – schon während der Belagerung in Versailles, wo es ihnen die Bevölkerung durch ihre legitimistische Haltung gegenüber der alten Regierung besonders einfach machte und zu ihren Ehren sogar im Schloßpark die »Großen Wasser« springen ließ, vorgeführt, was sie den Besiegten an Verwaltungskönnen voraus hatten. So hatte der von den Siegern eingesetzte Präfekt – wieder der schon in Reims durch seine Schneidigkeit hervorgetretene Stieber – ein Register des gesamten Personenstandes der Stadt anlegen lassen. Man war darüber in den neuerdings deutschfreundlichen, aristokratischen Kreisen der Stadt einigermaßen erstaunt, denn eine derart penible Erfassung der Bevölkerung hatte es selbst in den Tagen des Direktoriums nicht gegeben. Erst recht rebellierten die sonst zu jedem preußenfreundlichen Trinkspruch bereiten adligen Damen, als ungalante Helfer des Präfekten schon morgens um halb zehn in ihre Gemächer eindrangen und ihnen ihr Geburtsdatum auf Tag, Monat und Jahr genau abverlangten.

Man war sich in der Hautevolee von Versailles einig: Wenn die Preußen ihr sogenanntes »Einwohnermeldeamt« – ein weiteres deutsches Wort in der durch die Invasion arg strapazierten französischen Sprache – unbedingt einrichten mußten, so sollten sie das mit den Bauern und Handwerkern und deren Gattinnen tun, aber um Gottes willen nicht mit der Aristokratie, die von jeher sehr empfindlich auf Verletzungen ihrer Privatsphäre reagierte.

An dieser Stelle seiner Erzählung sah Lamartine seinen Kollegen zum ersten Mal schmunzeln. Danquart schien langsam aufzutauen. Vielleicht, so überlegte Lamartine, lag es auch an ihm, daß der Neue sich hinter die Akten zurückgezogen hatte, vielleicht hatte er ihm das Gefühl gegeben, bei der Mordkommission nicht gebraucht zu werden.

Lamartine versuchte nachzuholen, was er versäumt hatte. Es sprudelte nur so aus ihm heraus. Er überschüttete Danquart mit dem, was er bisher wie eine Fruchtblase gehütet und vermehrt hatte, ohne jemals eine Gelegenheit zu finden, die angenehme Last an jemanden weiterzugeben, der damit etwas anfangen konnte. Jeanne wandte, seit sie schwanger war, ihre gesamte Geisteskraft zur Sicherstellung ihres Wohlbefindens auf, der Schwiegervater war ein Simpel, die Schwiegermutter seine Feindin, die beiden alten Assistenten im Büro zwei stumpfsinnige Opportunisten. Wem also hätte er seine kostbaren Lesefrüchte anbieten können – außer Georges Danquart, dem jungen Mann, den ihm die Kollegen von der Politischen Polizei überlassen hatten, ohne zu wissen, auf welches Kleinod sie da verzichteten?

Als sie über den Vorplatz auf das Rathaus zuschritten, erläuterte Lamartine Danquart schnaufend vor Eifer, daß die Preußen durch jenen Stieber in Versailles nicht nur ihr erstes Einwohnermeldeamt auf französischem Boden errichtet hatten. Sie hatten auch Pläne der Zugangsstraßen zu ihrem Hauptquartier anlegen lassen, die Auskunft über Höfe und Eingänge jedes Hauses gaben, damit Vorkehrungen für den Fall eines Anschlages getroffen werden konnten. Seine Zeitung hatte weiterhin berichtet, daß Listen existierten über alle in Versailles lebenden Personen, denen ein Attentat zuzutrauen war, so daß die Deutschen diesen Personenkreis überwachen und im Ernstfall sofort festnehmen konnten.

Danquart schien beeindruckt zu sein. Er blieb plötzlich stehen und sagte, er höre zum ersten Mal davon und könne sich insbesondere die letzte Maßnahme nicht vorstellen. Seit sich nämlich herausgestellt hatte, daß die deutschen Besatzer nicht nur Feste feierten und bei Bedarf gegen die den Konservativen unliebsamen Republikaner vorgingen, sondern auch essen und wohnen mußten, pro Tag an die 2000Francs Kostgeld kosteten und das Vermögen Versailles schnell aufbrauchten, ebbe die Begeisterung deutlich ab. Die, die sie früher freudig begrüßt hatten, führten plötzlich aufrührerische Reden und sprachen von der besudelten Ehre der Grande Nation. Wie hätten die deutschen Beamten in einer solchen Atmosphäre an die Liste mit den zu Mordtaten gegen die Eindringlinge fähigen Einheimischen gelangen können?

Lamartine nahm freudig zur Kenntnis, daß sein Gegenüber ein belesener Zeitgenosse war, der ihm in nichts nachstand. Welche Zeitung er lese, fragte er seinen Untergebenen. Danquart zögerte, dann antwortete er stammelnd, er habe kein Blatt abonniert, lese aber in Cafés und – manchmal auch – bei der Arbeit alles, was ihm unter die Finger komme. Er, fuhr Lamartine fort, lese seit langem schon die Zeitung der Demokratenpartei, die ›Liberté‹. Vor ein paar Wochen sei ein preußischer Beamter mit zwei Bewaffneten in die Räume ihrer Versailler Redaktion eingedrungen und habe die Abonnenten-Kartei konfisziert. Man sei wohl bei der preußischen Feldpolizei des Herrn Stieber der Meinung, daß die Liste der potentiellen Attentäter gegen die Besatzer identisch sei mit der der festen Bezieher dieser Zeitung. Diese Einsicht gab Lamartine nicht ohne Stolz weiter.

Obwohl er als Franzose und auch als aufrechter Demokrat die deutschen Besatzer hasse, so sei er aus beruflichen Gründen doch recht dankbar für die verwaltungstechnischen Neuerungen, die sie seinem Land bescherten, erklärte der Inspektor dann etwas ruhiger. Nachdem sie von Versailles aus nach Paris gezogen waren, hätten sie auch in der Hauptstadt ihre Anstrengungen fortgesetzt, den preußischen Standard in die eroberten Gebiete zu bringen. Wieder sei jener unermüdliche Stieber als Organisator der Zivilverwaltung eingesetzt worden, und der habe auch sofort veranlaßt, daß die komplizierte napoleonische Verwaltung vereinfacht und nach Berliner Muster ein zentrales Einwohnermeldeamt angelegt wurde, das sich derzeit im Rathaus im Aufbau befinde.

Diesmal schwieg Danquart. Lamartine schien es, als habe er den jungen Mann verärgert. Er überlegte noch, ob er den Nationalstolz des Kollegen mit seiner pragmatischen Haltung gegenüber den Besatzern verletzt haben könnte. Aber da trat auch schon die Wache vor dem Hôtel de Ville auf sie zu. Lamartine verfügte über ein improvisiertes Schreiben des Justizministeriums, das ihn zu bestimmten Kooperationen mit anderen, auch von Deutschen geführten Behörden berechtigte. Das wies er vor, der Posten nickte und ließ die beiden Kriminalbeamten passieren.

Sie sprachen im Keller des Gebäudes bei einem gewissen Schneider, einem mürrischen Lothringer, vor, der prüfte, ob die Anliegen der französischen Stellen an das eben erst eröffnete zentrale Einwohnermeldeamt den Deutschen genehm und von der noch unvollständig sortierten Behörde zu bewältigen waren. Lamartine zeigte ihm das amtliche Protokoll des Falles und den Totenschein, dann schrieb er den Namen des Toten, der ihm von Danquart genannt worden war, auf ein Stück Papier. Schneider verschwand damit hinter einem Regal.

Die beiden hörten, daß er sich mit jemandem auf deutsch unterhielt. Dann erschien Schneider wieder und wies sie unfreundlich an, in der Ecke Platz zu nehmen. Sie taten es, und er verschwand hinter einer Tür.

Lamartine fühlte sich unwohl. Er war es nicht gewöhnt, von anderen Behörden wie ein Bittsteller behandelt zu werden, und er hoffte, daß Danquart nicht merkte, wie es in ihm rumorte.

»Woher kennen Sie den Toten?« fragte er halblaut.

Danquart überlegte lange. »Ich bin ihm während der Zeit der Belagerung begegnet«, antwortete er schließlich.

»Wo?« fragte Lamartine.

»Bei Versailles.«

»Wie kamen Sie nach Versailles, wo die Stadt doch eingeschlossen war?«

»Sie wissen doch, daß es geheime Ausgänge gab, unterirdische Gänge und Schlupflöcher in der Stadtmauer.«

»Ja, das weiß ich«, antwortete Lamartine. »Aber die Deutschen wußten von den meisten Ausgängen und beobachteten sie. Sogar die, die durch die Katakomben führten, wurden von deutschen Spähern ausgekundschaftet.«

Danquart schien die Angelegenheit als persönliche Herausforderung zu betrachten, er winkte ab. »Kann sein, daß sie Posten da hatten, aber wir haben dennoch Nacht für Nacht bis zu 300Trainvoitures unterirdisch in die Stadt gebracht – die Räder mit Lappen umwickelt. Das war eine generalstabsmäßige Arbeit: Wir erkundeten jede Bewegung der Deutschen im Vorfeld. Tagsüber versteckten wir ganze Märkte in Schluchten und Scheunen. Nachts füllten wir damit den Bauch von Paris.«

Lamartine wollte eigentlich sagen: »Dennoch haben wir gehungert wie im Mittelalter.« Aber er fragte dann mit kalter Stimme: »Wer ist wir?«

»Die Partisanen«, antwortete Danquart schnell. »Wir gingen ein und aus, wie es uns paßte. Wir schickten Brieftauben...«

»Die die Deutschen mit Jagdfalken bekämpften.«

»Wir hatten auch Ballons zur Verfügung...«

»...bis Krupp aus Essen ein Spezial-Ballon-Abwehrgeschütz nach Paris schaffen ließ.«

»Sind Sie ein Freund der Deutschen, Monsieur Lamartine?« fragte Danquart unvermittelt.

»Nein. Aber ich gehörte zu den zwei Millionen Einwohnern, die nachts nicht nach draußen konnten. Wir bekamen pro Person 300Gramm Brot am Tag, Kindern standen nur 150Gramm zu. Wer ein wenig Geld hatte, konnte Rattenfleisch essen. Wir saßen in der Stadt fest und waren schutzlos den Vierundzwanzigpfündern ausgesetzt, die die Preußen auf unsere Häuser abfeuerten – weil ihnen die Partisanen zu lange auf der Nase herumtanzten!«

»Monsieur«, begann Danquart nach einer langen Pause. »Sie begehen einen Fehler. Nicht Ihre Landsleute, die sich im Untergrund gegen die Eindringlinge wehrten, sondern die deutschen Barbaren haben unser Land zugrunde gerichtet. Die Preußen schossen nicht mit Kanonen auf eine wehrlose Stadt, weil wir die Einwohner nachts mit Essen versorgten. Sie schossen, weil sie die Hauptstadt unseres Landes demütigen wollten...«

Lamartine spürte, daß Danquart recht hatte, deshalb schwieg er – zumal ein Gehilfe des Lothringers auf sie aufmerksam geworden war und sich bei seiner Tätigkeit an den weitläufigen Regalen, offensichtlich um ihr Gespräch besser verfolgen zu können, immer näher an sie heranarbeitete.

»Der Tote war also ein Partisan wie Sie?« flüsterte Lamartine.

»Ja, er war Anführer einer kleinen Einheit. Sie hielten im Wald vor Versailles ein Haus. Von dessen Giebel aus schickten sie mit einer hölzernen Klappenvorrichtung Signale über eine Kette anderer Posten nach Paris. Das Haus wurde irgendwann von deutschen Spionen in Brand gesteckt.«

»Wissen Sie auch, was er nach der Kapitulation der Stadt unternommen hat?«

»Die meisten meiner Kameraden sind wie ich nach Paris zurückgekehrt und haben ihre Arbeit wieder aufgenommen – soweit das möglich war.«

»Gibt es noch aktive Partisaneneinheiten in der Stadt?«

»Ich glaube nicht. Die Deutschen sind überall präsent, und sie begehen nicht den Fehler, die Bevölkerung allzu sehr zu drangsalieren. Zudem setzen sie sich mit Regierungsstellen ins Einvernehmen. Der gemeine Bürger weiß selbst nicht mehr genau, ob er es bei den Deutschen nun mit Besatzern oder mit ausländischen Hilfstruppen zu tun hat. Dieser Stieber ist ein geschickter Präfekt: Er vermeidet alles, was den Zorn unserer Leute reizen könnte. Er wirkt – wie man hört – sogar mäßigend auf die Militärs ein.«

»Also war unser Toter wieder ein ganz normaler Pariser und kein Partisan mehr?«

»Wahrscheinlich ebenso normal wie ich auch!« sagte Danquart und lächelte. Es war ein verkniffenes, ein sich mühsam abgezwungenes Lächeln. Lamartine nahm sich vor, den Neuen genauer unter die Lupe zu nehmen. Irgend etwas stimmte nicht mit Georges Danquart.

Schneider erschien mit einem halben Blatt Papier, auf dem der Name und die Adresse des Toten aus dem Bois de Boulogne standen. Gaston Franc. Rue des Lions St. Paul 12.Paris. Zugezogen Anfang März 1871, also erst vor wenigen Tagen – deshalb hatte Schneider ihn auch in seinem Register gefunden. »Wenn es sich um einen Lebenden gehandelt hätte, hätten wir Ihnen nicht geholfen«, erklärte Schneider und ging grußlos wieder an seine Arbeit.

Lamartine und Danquart begaben sich sofort zu der angegebenen Adresse. Sie lag nur ein paar Straßen von der Place de la Bastille entfernt. In der Rue des Lions St. Paul 12 wohnte unter der von Gaston Franc angegebenen Adresse ein pensionierter Soldat namens Brunoy, der zwei Kammern an Handwerksburschen vermietete.

Franc sei erst vor zehn Tagen bei ihm eingezogen, erklärte der Veteran den Polizisten. Er hätte eine Arbeit in der Stadt nachgewiesen, sonst wäre er nicht aufgenommen worden. Der Vermieter Brunoy gab nur stockend Auskunft, weil die kalte Witterung seinem zerschossenen Knie zu schaffen machte. Der alte Soldat erklärte, Franc sei Koch gewesen und habe in einem Restaurant namens »Le canard« in der Rue Mouffetard gearbeitet.

Lamartine war zufrieden, er dankte dem Veteran und wollte sofort weiter zum »Le canard«.

»Ich hätte eine Bitte«, wandte sich Danquart auf der Straße an Lamartine. »Bevor ich morgen die Sache der Kindsmörderin an die Staatsanwaltschaft weitergebe, möchte ich mir die Akte noch einmal anschauen... Und zu diesem Restaurant können Sie doch auch ohne mich gehen...«

Lamartine fand Danquarts Anliegen etwas vermessen, immerhin war er sein Untergebener und neu in der Abteilung. Aber der Kriminalist sah keinen triftigen Grund, Danquart die Bitte abzuschlagen, und ließ ihn gehen.

Das »Le canard« hatte – wie ein in ungeübter Handschrift geschriebenes Schild mitteilte – geschlossen, aber die Tür war offen, und Lamartine trat ein. Die Bediensteten saßen an einem großen Tisch und aßen einen dunklen Eintopf, der aussah, als wäre er aus Kohlen gemacht. Lamartine vermutete, daß es sich um ein Ragout aus getrockneten Pilzen handelte. Er bekam auch Hunger.

Jemand rief: »Geschlossen!«

Lamartine wartete darauf, daß ihn jemand danach fragte, was er wollte, aber niemand beachtete ihn. Da trat er näher und fragte nach dem Patron. Die Bediensteten aßen stumm weiter. Erst jetzt bemerkte der Inspektor, daß es eigenartig roch: viel zu süßlich für einen Pilzeintopf. Auch hatte er den Eindruck, daß etwas angebrannt war: Horn oder Haare.

Lamartine setzte sich an einen der freien Tische und wartete. Ein alter, gebückter Mann stand auf und ging in die Küche. Lamartine glaubte, er hole den Patron, aber der Alte kam mit einem halben Laib Brot zurück, von dem er ein Stück abriß, um es in den Topf mit dem schwarzen Essen zu tunken. Die anderen teilten den Rest des Brotes untereinander auf.

Lamartine stand auf und ging zu dem Tisch hinüber. Niemand schaute auf. »Ich will den Patron sprechen!« sagte er. »Nicht da«, antwortete der Alte mit vollem Mund, ohne Lamartine anzusehen. Der Inspektor legte ihm seine Hand auf die Schulter, der Alte erstarrte und hörte auf zu kauen. Die übrigen sahen auf und schauten Lamartine an.

»Ich komme wegen Gaston Franc«, erklärte Lamartine.

»Wir wissen nicht, wo er ist«, antwortete der Alte.

»Wann kam er das letzte Mal zur Arbeit?« fragte Lamartine.

»Vorgestern«, antwortete der Alte.

»Haben Sie ihn gestern nicht vermißt?«

»Nein. Er hatte frei.«

»Wann hat er hier angefangen?«

»Vor einer Woche.«

»Und dann bekommt er so schnell frei?«

»Was geht Sie das an?« fragte der Alte.

Ein kräftiger, junger Mann erhob sich und putzte sich den Mund ab. Lamartine griff in die Tasche seines Überziehers, holte die stählerne Marke der Pariser Polizei hervor und zeigte sie in die Runde. Der junge Mann nahm wieder Platz, dafür erhob sich der Alte. Er ging zum Tresen und besah sich ein Glas im Gegenlicht, dann schenkte er es halb voll Cognac und reichte es Lamartine. Der Inspektor trank einen winzigen Schluck, er vertrug tagsüber keinen Cognac, aber er wollte das angebotene Glas nicht ablehnen.

»Franc war erst wenige Tage hier. Wenn er etwas angestellt hat, dann ist das seine Sache. Unter uns war er ein Fremder«, erklärte der Alte.

Lamartine nickte. »Warum hat er den freien Tag genommen?«

Der Alte wußte es nicht. »Wir haben ihn an diesem Tag nicht unbedingt gebraucht, da war es uns egal, warum er nicht kam...«

»Er wird nicht mehr kommen. Gaston Franc ist tot«, erklärte Lamartine.

Alle schwiegen.

Lamartine gab das Glas an den Alten zurück und ging hinaus. In der Tür drehte er sich noch einmal um und fragte: »Wie kam er zu Ihnen?«

»Eine Empfehlung.«

»Von wem?«

»Von einem Stammgast.«

»Wie heißt der Gast?«

»Wir kennen unsere Gäste nicht mit Namen.«

Lamartine war verärgert, er spürte immer, wenn man ihm nicht helfen wollte, und es kränkte ihn jedesmal. Er ging grußlos hinaus, überquerte die Straße und setzte sich in ein kleines Bistro, von dem aus er das »Le canard« im Blick hatte. Er bestellte Kaffee, obwohl es eigentlich schon zu spät dafür war und er fürchten mußte, nachts nicht einschlafen zu können. Aber nach dem Cognac tat ihm der Magen weh, und nach dem Ärger mit dem Alten war ihm kalt.

Schon der erste Schluck Kaffee tat Wunder. Lamartine schien innerlich aufzutauen, er lehnte sich zurück und entspannte sich. Die Uhr auf dem Kirchturm von St. Médard am Ende der Rue Mouffetard schlug sechs Uhr abends. Seit er auf seinem Platz saß, hatte niemand das Restaurant »Le canard« betreten.

Lamartine trank die kleine Tasse Kaffee bis auf einen Rest Satz aus, in dem er ein Zuckerstückchen auflöste. Dann winkte er dem Kellner. Der Mann kam sofort.

»Noch einen Kaffee!«

Es dauerte keine Minute, bis der Kellner das nächste dampfende Tässchen brachte. Lamartine hielt seinen Ärmel fest. »Ich habe eine Frage«, flüsterte er, als der Mann sich zu ihm herunterbeugte. »Kann man bei Ihnen Arbeit bekommen?« Der Mann machte seinen Ärmel los, schüttelte heftig den Kopf und nahm die leere Tasse vom Tisch. »Und da drüben?« fragte Lamartine.

»Sind Sie Kellner?«

»Koch.«

Der Mann schien Mitleid mit ihm zu haben. Er sah ihn eine Weile an, dann erklärte er: »Suchen Sie sich was anderes! Es wird doch jetzt sicher vieles wieder aufgebaut in der Stadt...«

»Köche werden immer gebraucht!«

Der Mann grinste mitleidig. »Aber doch nicht in diesen Zeiten. Wer kann sich denn heutzutage leisten, essen zu gehen?«

»Der Laden da drüben sieht mir nicht so aus, als würden die am Hungertuch nagen.«

»Die haben seit Wochen geschlossen!« erklärte der Kellner wütend und ging zum Tresen zurück.

Lamartine verbrannte sich den Mund, als er zu hastig an dem Kaffee nippte. Er sprang auf und wischte sich mit dem Ärmel seines Überziehers über die schmerzenden Lippen. »Was glauben Sie, wovon die da drüben leben?« fragte er den Kellner.

Der Kellner zuckte müde mit den Achseln. »Irgend etwas werden sie schon drehen«, antwortete er schlechtgelaunt. »Was geht’s mich an – ich habe hier mein Auskommen. Und es ist niedrig genug, die Leute gehen nicht mehr gerne ins Café, seit die Deutschen in der Stadt sind. Sie verkriechen sich in ihre Häuser und schließen die Augen vor der Schande...«

Lamartine hatte keine Lust, sich das Gejammer des Kellners anzuhören. Er legte die Münzen abgezählt auf den Tresen, grüßte mit einem Kopfnicken und ging hinaus auf die Straße.

Immer noch waren in der Luft Schwaden des scharfen, brenzligen Geruchs, der sich seit den großen Bränden in Saint-Denis über ganz Paris gelegt hatte. Lamartine verzog sein Gesicht vor Ekel, sein Magen verkrampfte sich, schon wieder quälte ihn Sodbrennen. Er glaubte, im leichten Südwind angekohltes Menschenfleisch zu wittern.

Es war schon eine Weile her, daß die Deutschen die Stadt beschossen hatten. Aber seit Lamartine gehört hatte, daß in der daraufhin entstandenen Feuersbrunst Menschen lebendigen Leibes verbrannt waren, weil sie durch die Treppenhäuser der Mietskasernen, die wie heißgebrannte Schlote die giftigen Dämpfe hochbliesen, nicht mehr ins Freie gelangt waren, glaubte er manchmal, den Geruch dieser armen Teufel wahrzunehmen. Lamartine schüttelte sich.

Es dämmerte. Die wenigen Menschen, die noch auf der Straße waren, beeilten sich, nach Hause zu kommen. Lamartine sah überall mürrische und graue Gesichter, die Blicke der Passanten waren gesenkt. Auf der Straße, auf der die Stimmen früher oft den Lärm der Fuhrwerke übertönten, war es still.

Lamartine ging ein paar Schritte, er schlug einen Bogen um den Block, um von hinten an das Restaurant »Le canard« heranzukommen. Die Straßen wurden schmaler, das Pflaster war an vielen Stellen aufgerissen und nicht mehr erneuert worden, auch schienen Anwohner nach etwas gebuddelt zu haben.

Lamartine mußte sich vorsehen; in der Passage des Patriarches, die auf die Rue Mouffetard stieß, gab es keine Straßenlampen, und die Schlaglöcher waren so tief, daß man sich bei einem Sturz ernsthaft verletzen konnte. Als Lamartine etwa in der Mitte der Gasse war und schon umkehren wollte, weil er keinen Zugang zu den Grundstücken finden konnte, die an der Rue Mouffetard lagen, polterte ein Fuhrwerk um die Ecke. Es fuhr für die Straßen- und Sichtverhältnisse ungewöhnlich schnell, Lamartine hatte den Eindruck, daß der Wagen auf der Flucht war. Aus Angst, auf der unbeleuchteten Straße niedergefahren zu werden, sprang er von der Straßenmitte auf das schmale Trottoir, das dicht an den Mietskasernen vorbeiführte. Doch der Wagen verlangsamte plötzlich seine Fahrt, der Kutscher ließ die Bremsen quietschen und lenkte die beiden Gäule in eine Einfahrt. Lamartine konnte sich ausrechnen, daß das Portal auf der Höhe des Restaurants lag.

Er lief los. Schon nach wenigen Schritten schlug er sich an einem aus dem Pflaster gerissenen Stein die Zehen an. Er mußte einen Moment stehenbleiben. Lamartine war ein schlechter Läufer. Er saß seit Jahren in Büros. Er wurde schnell kurzatmig, bei geringen Anstrengungen trat ihm Schweiß auf die Stirn, und es wurde ihm übel. Er erreichte das Portal, durch das das Fuhrwerk verschwunden war, als ein Fuhrknecht gerade die Flügeltüre zustieß, deren Kanten schon so abgewetzt waren, daß das Holz weißlich hervortrat.

Als der Knecht Lamartine erblickte, hielt er die schwere Türe auf, grüßte höflich und ließ ihn ein. Er mußte den Polizisten für den Mieter einer der über dem Portal liegenden Wohnungen halten. Lamartine verhielt sich danach, bedankte sich knapp, aber ohne Herablassung und betrat den Aufgang. Er bemühte sich, auf der Treppe Lärm zu machen, damit der Knecht, der im Durchgang lauerte, sich sicher sein konnte, daß der Bewohner verschwunden war. Lamartine stieg schwer atmend drei Treppen hoch, dann wartete er und ging leise wieder nach unten. Im ersten Zwischenstock tastete er in der Dunkelheit nach einem Fenster zum Hof, das er hätte öffnen können. Er fand aber nur eine unverschlossene Tür. Lamartine öffnete sie und schlüpfte hindurch.

Sofort wurde es ihm speiübel. In dem Kabuff stank es bestialisch. Es handelte sich um eine Außentoilette, die vor wenigen Minuten erst benutzt worden war. Lamartine hielt sich mit einer Hand die Nase zu, mit der anderen Hand griff er in die Mauernische, wo er den Eisenknauf des Toilettenfensters zu fassen bekam. Als sich der Knauf nicht drehen ließ, riß Lamartine das Fensterchen aus dem Schloß heraus. Dann streckte er seinen Kopf in die Nische, um frische Luft einzuatmen.

Er hörte die Gäule schnauben und jemanden am Fuhrwerk hantieren, aber er konnte in der Dunkelheit des von Brandmauern umschlossenen Hinterhofes nichts erkennen. Erst als seine Augen sich an die Sichtverhältnisse gewöhnt hatten, sah er Umrisse: Die Männer hatten den Wagen an einem vergitterten Kellerloch abgestellt, die Gitter waren hochgeklappt, aus dem Keller drang ein schwacher Lichtschein. Auf der Ladefläche stand eine Kiste, die Wagenklappe war entfernt worden und wurde nun als Rampe benutzt.

Die beiden Knechte hielten lange Stöcke in den Händen. Einer von ihnen sprang auf den Wagen und hämmerte, dann klappte das hintere Seitenteil der Kiste auf. Der andere stieß mit seinem Stock mehrmals in die Kiste hinein. Bis hinauf in die Mauernische konnte Lamartine hören, daß sich in der Kiste etwas bewegte, schwere Schuhe stampften auf den Boden.

Der Mann stieß mit seinem Stock erneut zu. In der Kiste ertönten Schmerzensschreie, die Lamartine durch Mark und Bein gingen. Der Knecht auf dem Wagen schlug mit dem Hammer auf den Deckel der Kiste, worauf der Gefangene noch lauter aufschrie.

Lamartine drückte seinen Oberkörper tiefer in die Nische, um besser in den Hof sehen zu können. Dann hörte er das Opfer der Knechte die Rampe herunterdonnern. Sehen konnte er nichts – außer den abwechselnd sich hebenden Stöcken der Knechte. Der Geschlagene fiel hin, schien sich aber schnell wieder aufzurappeln, obwohl er mit seinen schweren Schuhen auf dem steinernen Hofboden mehrmals ausrutschte, was Lamartine aus einem scharrenden Geräusch schloß.

Der Polizist wußte, daß man ihn vom Hof aus nicht sehen konnte. Er versuchte, seinen Kopf aus dem winzigen Fenster hinauszustrecken, aber sein Rumpf war zu breit für die schmale Nische. Für einen Moment fürchtete er, sich in dem Toilettenfenster einzuklemmen; seine Rippen schmerzten schon, und er spürte eine unangenehme Beklemmung, die bei jedem Atemzug schlimmer wurde. Aber Lamartine geriet nicht in Panik; er vergaß den Schmerz und die Atemnot, er wollte sehen, was unten im Hof vor sich ging.

Nun war der Mann von der Ladefläche heruntergesprungen und schlug mit seinem Stock auf sein Opfer ein. Der Geschlagene stieß kehlige Laute aus, die Lamartine noch nie bei einem Menschen gehört hatte. Er stampfte vor Schmerzen mit den Füßen auf den Steinboden. Es klang wie ein Tanz mit Holzschuhen. Einer der Knechte geriet in den Lichtkreis, der aus dem Kellerloch drang. Lamartine sah für eine Sekunde sein Gesicht. Es war tiefrot, und der Mann lachte breit: Es schien ihm zu gefallen. Er verschwand sofort wieder, und der kahlgeschorene Hinterkopf seines Kumpans leuchtete kurz hell auf. Dann ließen die beiden plötzlich von ihrem Opfer ab. Lamartine glaubte, Blut über die Steine rinnen zu sehen. Vielleicht hatte dieser Anblick die Knechte besänftigt... Lamartine hörte auf zu atmen, die plötzliche Stille in dem dunklen Hof schnürte ihm die Brust zu. Dann war ein leises, fast vorsichtiges Klicken der Holzschuhe auf dem Pflaster zu hören.

Das Opfer torkelte. Es trat ins Licht. Lamartine konnte es ganz klar sehen. Vor allem weil es Streifen hatte. Es war schwarzweiß gestreift, und es hatte vier Beine und einen langgezogenen, knorrigen Schädel mit spitzen, nervösen Ohren. Das, was die Geräusche auf dem Steinboden verursacht hatte, waren keine Holzschuhe sondern Hufe.

Noch nie hatte Lamartine ein solches Wesen gesehen. Am ehesten erinnerte es ihn an ein Pferd, aber Pferde waren größer und kräftiger, hätten sich auch nicht derart drangsalieren lassen – und waren vor allem nicht schwarzweiß gestreift. Das Geschöpf schnaubte und schüttelte seinen großen Kopf. Seine Nüstern blähten sich so weit auf, daß es aussah, als würden sie jeden Augenblick aufreißen. Dann verharrte das schwarzweiß gestreifte Ding, und zum ersten Mal kam Lamartine der Gedanke, daß er verpflichtet sein könnte, diesem Geschöpf zu Hilfe zu eilen. Es war zwar kein Mensch, aber ein Lebewesen, das litt.

Er trug keine Waffe mit sich herum – die Handfeuerwaffen der Polizei waren unhandlich und wenig hilfreich, manchmal versenkte der glühende Pulverstaub dem Schützen sogar die Wimpern–, aber vielleicht würden die Knechte sich scheuen, das Geschöpf in Anwesenheit eines Polizisten weiter zu quälen.

Noch während Lamartine überlegte, wie er einschreiten könnte, geschah etwas in dem Lichtkreis, in dem das Geschöpf dampfend vor Angst stand und langsam den Kopf schüttelte: Die Knechte stürmten gleichzeitig los und warfen sich gegen das gestreifte Ding. Es stürzte wie eine Theaterattrappe um und fiel kreischend und mit allen vier Beinen gleichzeitig strampelnd in das Kellerloch. Unten schlug es hart auf und verstummte augenblicklich.

Die Knechte schlugen die Gitter über dem Loch zu, dann schoben sie die Rampe wieder auf das Fuhrwerk, sprangen auf, feuerten die Gäule an und fuhren schnell in den Durchgang zur Straße ein. Das Portal wurde aufgerissen, und die Räder klapperten über das Pflaster.

Als Lamartine sich gerade aus dem Fensterloch befreit hatte und seinen verstaubten Überzieher abklopfen wollte, versperrte ihm eine kleine, alte Frau in einem Nachthemd den Weg. Sie hielt ihm eine flackernde Kerze ins Gesicht. »Was haben Sie hier drinnen zu suchen?!« schrie sie ihn mit quäkender Stimme an. Er stieß sie weg und lief die Treppe hinunter.

»Kommen jetzt die feinen Herrschaften schon zu uns armen Leuten scheißen?!« schrie die Alte hinter ihm her. »Sind eure Toiletten verstopft von den vielen guten Sachen, die ihr in euch hineinfreßt, während wir hungern?«

Lamartine hörte, daß in den Fluren Türen geöffnet wurden. Schon war er draußen und sah noch, wie das Fuhrwerk aus dem Durchgang in die Passage des Patriarches einbog. Das Gelächter der Knechte war länger zu hören als die Fahrgeräusche des Fuhrwerkes.

Er überlegte, ob er zu Fuß die Verfolgung aufnehmen sollte. Dann kam ihm jedoch der Gedanke, daß er das Geschöpf aus seinem Gefängnis retten könnte, falls es den Sturz in das Kellerloch überlebt haben sollte. Lamartine lief in den Hof zurück. Aus dem vergitterten Loch fiel immer noch Licht nach oben.

Der Inspektor verlangsamte seine Schritte – weil er nicht bemerkt werden wollte, falls sich Kumpane der Fuhrwerksknechte im Keller befanden, aber auch, weil er sich vor dem Anblick des mit gebrochenen Beinen im Keller liegenden gestreiften Wesens fürchtete. Er blieb stehen und horchte. Nichts war zu hören. Dann trat er mutig in den Lichtschein, bückte sich und schaute durch das Gitter in die Tiefe.

Lamartine stockte der Atem. Nur einen Meter von ihm entfernt war der Kopf des Geschöpfes. Seine schwermütigen schwarzen Augen starrten ihn an. Im Hals des Wesens steckte ein S-förmiger Metzgerhaken, der mit einer Kette am Gitter festgemacht war. Der Kopf drehte sich, die rosafarbene Zunge schien aus dem Maul herauszufallen.

Er griff zwischen den Gitterstäben hindurch nach der Kette, sprang auf und zog. Das Geschöpf drehte sich langsam. Es wog ein ungeheures Gewicht – aber der Büromensch Lamartine sah in die großen, schwarzen Augen, und er schaffte es. Er zog die Kette so weit an, daß er den Metzgerhaken mit der freien Hand vom Gitter losmachen konnte. Dann ließ er die Kette los. Sie rasselte blitzschnell durch das Gitter, das Geschöpf fiel in die Tiefe, schlug auf den Kellerboden auf und rollte zur Seite.

Der Bauch klaffte vom Hals bis zu den hinteren Oberschenkeln auf. Lamartine sah ein weißliches Gerippe. Der Bauch war völlig leer, ausgenommen. Nur noch die gestreifte Hülle des Wesens war übrig. Lamartine warf sich auf die Gitterstäbe und drückte sein Gesicht gegen das Eisen. Dann sah er es: Die Eingeweide, frische, dampfende, blutrote und schwarze Fleischbrocken hingen an der Wand des Kellers, fein säuberlich nach Größe und Form an Haken aufgereiht.