Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Neoclassic

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Эксклюзивная классика

- Sprache: Russisch

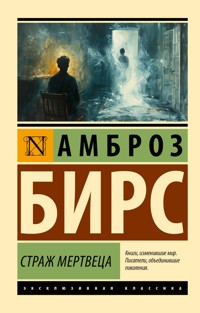

Амброз Бирс – мастер короткой прозы, за свою жизнь он написал более ста новелл, большинство из которых относятся к так называемым «страшным рассказам» из-за их гнетущей и таинственной атмосферы. Его всегда интересовали психология ужаса и метафизические загадки, поэтому творчество автора наполнено таинственными ситуациями с непредсказуемо-ошеломительными развязками, где герои погибают не от выстрела, ножа или лап зверя, а от самого страха.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 402

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Амброз Бирс Страж мертвеца

© Перевод. И. Архангельская, наследники, 2024

© Перевод. Н. Волжина, наследники, 2024

© Перевод. И. Калашникова, наследники, 2024

© Перевод. В. Кулагина-Ярцева, 2024

© Перевод. М. Лорие, наследники, 2024

© Перевод. Л. Мотылев, 2024

© Перевод. Н. Рахманова, 2024

© Перевод. А. Рослова, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Без вести пропавший [1]

Джером Сиринг, рядовой в армии генерала Шермана, стоявшей против неприятеля у горы Кенесо, в штате Джорджия, повернулся спиной к группе офицеров, с которыми он только что разговаривал о чем-то шепотом, перебрался через узкую линию окопов и исчез в лесу. Никто из находившихся в окопах людей не сказал ему ни слова, и сам он ограничился только, проходя мимо них, кивком головы, – но все понимали, что этому храбрецу поручено какое-то опасное дело. Джером Сиринг, будучи простым рядовым, тем не менее в строю не служил; он был откомандирован для службы при главном штабе дивизии и был внесен в списки в качестве ординарца. Понятие «ординарец» включает в себя массу всевозможных обязанностей. Ординарец может быть курьером, писарем, денщиком – всем, чем угодно. Он может исполнять такие обязанности, которые не предусмотрены никакими приказами и военными инструкциями; природа их может зависеть от способностей самого ординарца, от расположения начальства, наконец, просто от случайности.

Рядовой Сиринг, не имевший соперников стрелок, очень молодой – прямо поразительно, до чего мы все были в то время молоды, – сильный, умный, не знающий, что значит страх, был разведчиком. Генерал, командовавший его дивизией, не любил слепо подчиняться приказаниям свыше, не узнав расположения неприятеля, даже в тех случаях, когда его часть не была передовым отрядом, а составляла только часть боевой линии армии. Он не довольствовался также сведениями, которые он получал о своем визави обычным путем; он желал знать больше того, что сообщал ему корпусный командир и что могли дать ему стычки между пикетами и застрельщиками. Отсюда и родилась потребность в Джероме Сиринге, с его необычайной отвагой, меткостью в стрельбе, острым зрением и правдивостью. В данном случае полученные им инструкции были несложны: подойти к неприятельским позициям как можно ближе и узнать все, что будет в его силах.

Через несколько мгновений он был уже на линии пикетов; караульные лежали группами по два и по четыре человека за низкими земляными прикрытиями; их ружья высовывались из-за зеленых веток, которыми они маскировали свои маленькие крепостцы. Лес густой стеной тянулся к линии фронта; он стоял такой торжественный и безмолвный, что только человек с большим воображением мог бы представить себе, что он полон вооруженных людей, чутко прислушивающихся к каждому шороху, и что он таит в себе грозные возможности битвы.

Задержавшись на минуту около пикета, чтобы сообщить людям о данном ему поручении, Сиринг осторожно пополз вперед на руках и коленях и скоро исчез из виду в густой чаще кустарника.

– Только мы его и видели, – сказал один из солдат. – Жаль, что он не оставил здесь свое ружье.

Сиринг полз, пользуясь для прикрытия каждой кочкой или кустом. Глаза его зорко следили за всем, уши улавливали малейший звук. Он дышал чуть слышно, а когда раздавался треск раздавленной его коленом ветки, он останавливался и прижимался к земле. Это была медленная, но нескучная работа: опасность придавала ей интерес, но этот интерес разведчику приходилось скрывать. Пульс у него бился так же правильно и нервы у него были так же спокойны, как если бы он ловил воробьев.

«Кажется, прошло уж много времени, – подумал он, – но я, должно быть, ушел недалеко; я еще жив».

Он улыбнулся своему способу измерения времени и пополз дальше. Минуту спустя он прижался к земле и долго лежал так без движения. Сквозь тесный просвет в кустах он различил небольшую насыпь из желтой глины – это было прикрытие неприятельского пикета.

Спустя некоторое время он осторожно, дюйм за дюймом, поднял голову, потом приподнялся на широко расставленных руках, не спуская напряженного взгляда с глиняной насыпи. Через секунду он был уже на ногах, с ружьем в руках, и крупными шагами направился вперед, мало заботясь о том, чтобы скрыть свое присутствие. Он понял по некоторым признакам, что неприятель покинул этот окоп.

Чтобы убедиться в этом окончательно, Сиринг, прежде чем возвратиться и сообщить такое важное известие, бросился вперед. Перебравшись через линию покинутых окопов и переходя от прикрытия к прикрытию, он вышел в более редкий лес, зорко высматривая, не остался ли здесь кто-нибудь из врагов. Так он дошел до окраин какой-то плантации; это было одно из тех заброшенных, покинутых имений, которых стало так много за последние годы войны; усадьба заросла терновником, заборы были сломаны, дом стоял необитаемый, с зияющими дырами на месте дверей и окон. Окинув все это зорким глазом из-за группы молодых сосен, Сиринг быстро пробежал через поле и сад к маленькому строению, стоявшему отдельно от других на небольшом возвышении; ему казалось, что оттуда легко будет окинуть взглядом большое пространство в том направлении, куда, по всей вероятности, скрылся неприятель.

Это строение, состоявшее из одной комнаты, возвышалось на четырех столбах футов в десять вышины; теперь от него почти ничего не осталось, кроме крыши; пол развалился, балки и доски валялись на земле или торчали в разные стороны, сидя в своих гнездах только одним концом. Столбы, поддерживавшие здание, утратили вертикальное положение. Казалось, что все здание рухнет, если до него дотронуться пальцем.

Скрывшись за переплетенными досками и балками, Сиринг смотрел на расстилавшуюся перед ним открытую местность, которая была видна ему вплоть до отрога горы Кенесо, за полмили отсюда. Дорога, которая вела на этот отрог и через перевал, была покрыта войсками – арьергардом отступавшей армии, – и стволы их ружей сверкали на солнце.

Сиринг узнал теперь все, на что он мог рассчитывать. Долг призывал его как можно скорее вернуться в свою часть и сообщить о своем открытии. Но серая колонна пехоты, взбиравшаяся на гору, представляла собой сильное искушение. Его ружье – обыкновенный «спрингфилд», только снабженный особой мушкой и дальномером, – было способно без всякого затруднения послать в самую гущу врага полторы унции свинца.

Это, конечно, не могло повлиять на длительность или на исход войны, но ремесло солдата в том, чтобы убивать. Сиринг прицелился и положил палец на спусковой крючок.

Но еще с изначальных времен было предрешено, что рядовой Сиринг никого не убьет в это ясное летнее утро и не сообщит своему начальству об отступлении конфедератов. Бесчисленное количество веков события известным образом переплетались между собой в этой удивительной мозаике, некоторым неясным частям которой мы присваиваем название «история». Они переплетались между собою так, что поступки, которые хотел совершить Сиринг, нарушили бы всю гармонию рисунка.

Сила, которой поручено следить за тем, чтобы ткань истории точно соответствовала утвержденному рисунку, еще двадцать пять лет назад приняла свои меры к тому, чтобы рядовому Сирингу не удалось в это чудное утро спустить курок. Для этого она дала жизнь ребенку мужского пола в маленькой деревушке у подножия Карпат, воспитала его, заботливо следила за его образованием, направила его стремления в сторону военной карьеры и в должное время сделала его артиллерийским офицером. Благодаря стечению бесчисленного количества благоприятных обстоятельств и перевесу их над бесчисленным же количеством неблагоприятных вышеупомянутый офицер совершил нарушение дисциплины и, чтобы избегнуть наказания, бежал с родины. Он попал (не без участия той же Высшей силы!) в Новый Орлеан (вместо Нью-Йорка), а там, на пристани, его поджидал уже набиравший рекрутов офицер. Он вступил в армию, скоро получил повышение, и обстоятельства в конце концов сложились так, что в настоящий момент он командовал батареей южан, стоявшей мили за три от того места, где Джером Сиринг, разведчик северян, стоял с оружием наготове. Ничто не было упущено из виду как в обстоятельствах жизни этих двух живых людей, так и в жизни их предков и современников, – и даже в жизни современников их предков, – чтобы желаемый результат наступил. Если бы в этом длинном ряде сцепляющихся событий что-либо было недосмотрено, рядовой Сиринг мог бы выстрелить в отступающих южан и, возможно, промахнулся бы. Случилось же так, что артиллерийский капитан, в ожидании своей очереди уйти со своей батареей с позиции, забавлялся тем, что наводил полевое орудие наискось вправо, на гребень холма, где, как ему казалось, он усмотрел несколько офицеров-северян, и наконец разрядил его. Заряд упал значительно выше цели.

В тот момент Джером Сиринг, придерживая курок и глядя на видневшихся вдали южан, соображал, куда ему нацелиться, чтобы в результате в мире стало больше одной вдовой, одним сиротой или одной осиротевшей матерью, может быть, и всеми тремя разновидностями человеческого горя (хотя рядовой Сиринг и отказывался от повышения, причем неоднократно, его никак нельзя было обвинить в отсутствии честолюбия). Вдруг он услышал в воздухе звук, напоминавший шум крыльев хищной птицы, кидающейся на свою добычу. Прежде чем он успел что-либо сообразить, этот шум перешел в какой-то хриплый, ужасающий рев, и снаряд, как будто упавший с неба, с оглушительным шумом ударил в один из столбов, поддерживавших над его головой беспорядочную груду бревен и досок; столб превратился в щепки, и ветхое строение с грохотом рухнуло в туче слепящей глаза пыли!

Когда Джером Сиринг пришел в сознание, он не сразу понял, что, собственно, произошло. Прежде чем он открыл глаза, прошло еще немного времени. Сначала ему показалось, что он умер и похоронен, и он старался вспомнить какие-нибудь подробности погребальной церемонии. Ему казалось, что его жена стоит на коленях на его могиле и это делает землю, которая навалилась ему на грудь, еще тяжелее. Земля вместе со вдовой, наверно, раздавили его гроб. Хорошо, что дети уговорили ее наконец уйти домой, а то ему невозможно было бы больше дышать. Он почувствовал себя виноватым. «Я не могу говорить с ней, – подумал он, – ведь у мертвецов нет голоса. А если я открою глаза, их засыплет землей».

Он все-таки открыл глаза; безграничный простор голубого неба расстилался над верхушками деревьев. На первом плане, загораживая некоторые деревья, возвышался высокий, темный, скошенный каким-то углом холмик, через который проходила целая система беспорядочно переплетенных прямых линий; в центре ее светилось яркое металлическое кольцо; оно светилось на неизмеримо далеком расстоянии – настолько далеком, что эта беспредельность утомила его, и он закрыл глаза. В тот момент, когда он сделал это, он испытал ощущение невыносимо яркого света. В ушах его раздавался шум, похожий на низкий, ритмический звук морского прибоя, и из этого шума, составляя как бы часть его, а может быть, приходя откуда-то издалека, отчетливо выделялись слова: «Джером Сиринг, ты попался, как крыса в ловушку… в ловушку, в ловушку, в ловушку».

Потом вдруг наступило молчание, черный мрак, бесконечное спокойствие, и Джером Сиринг, прекрасно сознававший свое крысиное положение и вполне уверенный в том, что он попал в ловушку, вспомнил все и, нисколько не испуганный, снова открыл глаза, чтобы осмотреться, оценить силу врага и составить план своего освобождения.

Он был захвачен в наклонном положении; спина его упиралась в толстое бревно. Другое бревно лежало на его груди, но он сумел отодвинуться немного в сторону, так что оно перестало давить его, хотя само и не сдвинулось с места.

Планка, прикрепленная к этому бревну под углом, притиснула его левым боком к груде досок, сдавив ему при этом левую руку. Его ноги, лежавшие на земле и раскинутые в стороны, были покрыты до колен грудой обломков, закрывавшей от него даже его ограниченный горизонт. Голова его была как будто охвачена тисками; он мог только скользить взглядом и слегка двигать подбородком. Лишь правая рука его была отчасти свободна. «Ты должна помочь нам выбраться отсюда», – сказал он своей правой руке. Но он не мог вытащить ее из-под тяжелого бревна, улегшегося ему поперек груди.

Сиринг не был тяжело ранен и не чувствовал боли. Рана на голове, нанесенная ему осколком расколотого столба и совпавшая со страшным потрясением, которое испытала его нервная система, вдруг лишила его сознания. Бессознательное состояние вместе с первым моментом пробуждения, когда мозг его еще был полон причудливых фантазий, длилось не более нескольких секунд; пыль, вызванная падением здания, еще не успела улечься, когда он приступил к разумному обсуждению своего положения.

Двигая свободной частью правой руки, он пробовал теперь освободиться от бревна, лежавшего поперек его груди. Но это ему не удавалось. Он был не в состоянии освободить плечо настолько, чтобы он мог сделать что-нибудь при помощи кисти руки. Планка, прикрепленная к бревну под углом, тоже мешала ему. Было очевидно, что он не может ни просунуть руку под бревно, ни положить ее на бревно сверху. Убедившись в невозможности освободиться от бревна, он отказался от этого плана и стал размышлять, не сможет ли он дотянуться до обломков, заваливших его ноги.

Когда он, чтобы решить этот вопрос, обвел взглядом кучу обломков, внимание его было привлечено предметом, находившимся прямо против его глаз и напоминавшим кольцо из блестящего металла. Сначала ему показалось, что это кольцо охватывает какой-то совершенно черный предмет не более чем в полдюйма в диаметре. Вдруг ему пришла в голову мысль, что этот черный предмет не что иное, как тень, и что кольцо на самом деле – дуло его ружья, высунувшееся из кучи обломков. Это открытие удовлетворило его ненадолго, если тут вообще могла быть речь об удовлетворении. Закрывая один глаз, он мог рассмотреть весь ствол – вплоть до той его части, которая была скрыта вместе с прикладом грудой мусора. Он мог видеть каждым глазом соответствующую сторону ствола. Когда он глядел правым глазом, оружие казалось направленным влево от его головы, и наоборот. Он не мог видеть верхнюю поверхность ствола, но мог видеть под легким углом нижнюю часть приклада. Дуло было направлено как раз в середину его лба.

Убедившись в этом и припомнив, что перед самым несчастьем, повлекшим за собой эту до дикости нелепую ситуацию, он взвел курок и поставил собачку в такое положение, что достаточно было малейшего прикосновения, чтобы раздался выстрел, рядовой Сиринг почувствовал беспокойство. Но чувство это было далеко от страха; он был храбрым человеком, привыкшим видеть перед собой ружейные дула – да и пушечные жерла тоже, – и теперь он вспомнил, с чувством, близким к удовольствию, эпизод из своего прошлого, когда они брали штурмом Миссионерскую гору. Он поднялся к неприятельской амбразуре, из которой торчало жерло пушки, выпускавшей в толпу осаждающих снаряд за снарядом. С минуту ему казалось, что орудие убрали; он не видел в отверстии ничего, кроме медного кольца; он тогда только понял, что это и есть пушка, когда это кольцо – едва он успел податься в сторону – выбросило по кишевшему людьми склону еще тучу картечи. Видеть направленное на себя огнестрельное оружие, за которым блестят огнем ненависти чьи-то глаза, – это самое заурядное явление в жизни солдата. И тем не менее рядовой Сиринг был не вполне доволен своим положением и отвел глаза от смотревшего на него дула его собственного ружья.

Бесцельно пошарив некоторое время правой рукой, он сделал безуспешную попытку освободить свою левую руку. Потом он попробовал высвободить голову, так как невозможность двинуть ею и неизвестность, что именно удерживает ее, стали его раздражать. Затем он попробовал вытащить из-под груды обломков ноги, но, в то время как он напрягал для этого могучие мускулы своих ног, ему пришло в голову, что, разворашивая мусор, он может задеть ружье и разрядить его. Он припомнил случай, когда в минуту какого-то самозабвения он взял ружье за ствол и начал прикладом выколачивать мозги из головы какого-то джентльмена и только потом сообразил, что ружье, которым он так размахивал, было заряжено и курок был поднят. Если бы это обстоятельство было известно его противнику, он, несомненно, сопротивлялся бы дольше. Сиринг всегда улыбался, вспоминая этот свой промах; но ведь в ту пору он был еще неопытным новичком! Сейчас ему было не до улыбки. Он снова повернул глаза в сторону дула ружья, и с минуту ему казалось, что оно передвинулось: оно казалось теперь несколько ближе.

Он опять отвернулся. Его внимание привлекли верхушки далеких деревьев, росших позади плантации; он никогда раньше не замечал, как они легки и ажурны и как густа синева неба даже в тех местах, где она казалась немного бледнее от зелени листьев; прямо над головой оно казалось почти черным. «Здесь будет невероятная жара, – подумал он, – когда наступит день. Интересно знать, куда обращено мое лицо?»

По тени он решил, что лицо его обращено к северу – это хорошо! По крайней мере, солнце не будет слепить ему глаза; кроме того, на севере живут его жена и дети.

– Ах! – громко воскликнул он. – Им-то от этого разве легче?

Он закрыл глаза. «Если я не могу выбраться отсюда, мне остается только спать. Южане ушли, а наши молодцы, наверно, будут здесь шнырять для фуражировки и найдут меня».

Но ему не спалось. Мало-помалу он стал чувствовать боль в голове – тупую боль, едва заметную вначале, но все усиливавшуюся и усиливавшуюся. Когда он открыл глаза, боль исчезла; закрыл – она возобновилась. «Черт возьми!» – воскликнул он и опять уставился на небо. Он слышал пение птиц, странные металлические ноты жаворонка, напоминающие лязг сталкивающихся клинков. Он погрузился в приятные воспоминания о своем детстве, он снова играл с братьями и сестрами, бегал по полям, спугивал криком жаворонков из их гнезд, блуждал по сумрачному лесу, робкими шагами добирался по едва заметной тропинке до скалы Привидения и там, с бьющимся сердцем, останавливался перед пещерой Мертвеца, горя желанием проникнуть в ее страшную тайну.

Впервые теперь он заметил, что вход в таинственную пещеру окружен металлическим кольцом. Потом все исчезло, и он снова, как раньше, смотрел на дуло своего ружья. Но тогда как раньше оно казалось ближе, теперь оно как будто отодвинулось на неизмеримо далекое расстояние. И это казалось еще страшнее. Он закричал и, пораженный необычайным звуком своего голоса – в нем звучал страх! – солгал перед собой, как бы оправдываясь: «Если я не буду кричать, я пролежу здесь до самой смерти».

Теперь он уже не делал усилий, чтобы уклониться от угрожавшего ему дула. Когда он отводил на минуту глаза в сторону, он делал это только затем, чтобы искать помощи; потом он опять переводил их, повинуясь какой-то притягательной силе, на ружье. Он закрывал их только от утомления, и тотчас же острая боль во лбу – пророчество угрожающей пули – заставляла его открыть их.

Нервное напряжение, которое он переживал, было невыносимо; природа приходила к нему на помощь, лишая его моментами сознания. Очнувшись после одного припадка забытья, он почувствовал острую, жгучую боль в правой руке: когда он шевелил пальцами или проводил ими по ладони, он чувствовал, что они мокрые и липкие. Он не видел своей руки, но было ясно, что это по ней течет кровь. В момент беспамятства он колотил рукой по зазубренным краям обломков и исколол ее занозами. Он решил, что надо встретить судьбу более мужественно. Он был простой, обыкновенный солдат, чуждый религии и мало склонный к философии. Он не может умереть как герой, с громкими и мудрыми словами на устах, даже если бы и было кому их слушать, но он может умереть как мужчина, и он сделает это. Эх, если бы он только мог знать, когда раздастся выстрел!

Несколько крыс – по-видимому, давние обитательницы здания – пришли, обнюхивая воздух, и зашныряли кругом. Одна из них взобралась на кучу обломков, под которой лежало ружье; за ней последовала другая, третья. Сиринг глядел на них сначала безучастно, потом заинтересовался ими; но, когда его смятенный ум пронзила мысль, что они могут задеть курок, он криком прогнал их.

– Это не ваше дело! – крикнул он.

Крысы ушли; они вернутся потом, взберутся на его лицо, отъедят ему нос, перегрызут горло – он знал это, но надеялся, что до тех пор он успеет умереть.

Теперь ничто не отвлекало его взгляда от маленького металлического кольца с черной дырой посередине. Острая боль во лбу не прекращалась ни на минуту. Он чувствовал, как она проникала все глубже и глубже в мозг, пока ее не остановило бревно, на котором покоилась его голова. Моментами она становилась невыносимой; тогда он начинал неистово колотить своей израненной рукой по щепкам, чтобы заглушить эту ужасную боль. Казалось, что она пульсирует медленными, регулярными толчками, и каждый следующий толчок казался сильнее и острее предыдущего. Временами ему казалось, что фатальная пуля наконец попала ему в голову; он вскрикивал. Уже не было мыслей о доме, о жене и детях, о родине, о славе. Все впечатления стерлись. Весь мир исчез без следа. Здесь, в этом хаосе деревянных обломков, сосредоточилась вся вселенная. Здесь было бессмертие – каждое страдание длилось бесконечно. Его пульс отбивал вечность.

Джером Сиринг, этот храбрец, грозный противник, сильный, решительный боец, был теперь бледен, как привидение. Нижняя челюсть его отпала, глаза вылезли из орбит, он дрожал, как струна, все тело его покрылось холодным потом, он пронзительно застонал. Он не сошел с ума – он был повергнут в ужас.

Шаря кругом себя своей истерзанной, окровавленной рукой, он наконец ухватился за палочку, кусок расщепленной доски, и, толкнув ее, почувствовал, что она поддается. Она лежала параллельно его телу… Согнув, насколько позволяло место, свой локоть, он мог мало-помалу отодвинуть ее на несколько дюймов. Наконец она была совершенно освобождена из мусора, покрывавшего его ноги. Он мог поднять ее во всю длину. Великая надежда озарила его душу: может быть, он сможет продвинуть ее выше – или, правильнее говоря, назад – настолько, чтобы приподнять конец ствола и отвести в сторону ружье; или если оно засело там очень крепко, то держать палочку так, чтобы пуля отклонилась в сторону. С этой целью он толкал палочку назад, дюйм за дюймом, сдерживая дыхание из боязни, чтобы это не отняло у него силы, и более чем когда-либо был не способен отвести глаза от ружья, которое теперь, быть может, поспешит воспользоваться ускользающей возможностью. Во всяком случае, он чего-то достиг: занятый попыткой спасти себя, он не так остро чувствовал боль в голове и перестал стонать. Но он все еще был перепуган насмерть, и зубы его стучали, как кастаньеты.

Палочка перестала двигаться под давлением его руки. Он навалился на нее что было силы и изменил, насколько был в силах, ее направление, но вдруг встретил какое-то препятствие позади; конец ее был еще слишком далеко, чтобы он мог достать дуло ружья. Правда, в длину она почти доходила до курка, который не был погребен в куче мусора, и потому он мог кое-как видеть его правым глазом. Он пробовал переломить палочку рукой, но у него не было для этого опоры. Когда он убедился в неудаче, страх вернулся к нему с удесятеренной силой. Черное отверстие дула, казалось, угрожало ему еще более тяжелой и неминуемой смертью, как бы в наказание за его попытку к возмущению. Место в голове, где должна была пройти пуля, стало болеть еще сильнее. Его опять стало трясти.

И вдруг он успокоился. Дрожь прекратилась. Он стиснул зубы и опустил веки. Он еще не истощил всех средств к спасению: в уме его обрисовался новый план освобождения. Подняв передний конец палочки, он начал осторожно проталкивать ее сквозь мусор, вдоль ружья, пока она не коснулась курка. Потом, закрыв глаза, он нажал ею изо всей силы на курок.

Выстрела не последовало, ружье разрядилось в тот момент, когда выпало из его рук. Но Джером Сиринг был мертв.

Лейтенант Адриан Сиринг, командовавший одним из пикетов, через которые прошел его брат Джером, когда он отправлялся на разведку, сидел за бруствером, внимательно прислушиваясь к окружающему. Ухо его улавливало самые слабые звуки: крик птицы, лай белки, шорох ветра в ветках сосен – ничто не ускользало от его напряженного внимания. Вдруг прямо против линии, которую занимал его отряд, он услышал слабый, беспорядочный гул; он был похож на смягченный расстоянием шум от упавшего строения. В эту минуту к нему подошел сзади офицер.

– Лейтенант, – произнес адъютант, отдавая честь, – полковник приказывает вам продвинуться вперед и нащупать врага, если вы его найдете. В противном случае продолжайте продвигаться до тех пор, пока не получите приказа остановиться. Есть основание думать, что неприятель отступил.

Лейтенант кивнул головой, не сказав ни слова; офицер удалился. Через минуту солдаты, шепотом оповещенные сержантами о выступлении, вышли из-за прикрытий и двинулись рассыпным строем вперед; зубы у них были стиснуты, сердца сильно колотились. Лейтенант машинально взглянул на часы: восемнадцать минут седьмого.

Отряд застрельщиков-северян продвигался через плантацию к горе. Они обошли разрушенное здание с двух сторон, ничего не заметив. Позади них, на коротком расстоянии, следовал их командир, лейтенант Адриан Сиринг. Он с любопытством посмотрел на руины и увидел мертвое тело, наполовину засыпанное обломками досок и бревен. Оно было так густо покрыто пылью, что его одежда напоминала серую форму южан. Лицо убитого было белое, с желтизной; щеки его провалились, виски сморщились и странно уменьшили лоб; верхняя губа, слегка приподнятая, обнажала белые, плотно сжатые зубы. Волосы его были смочены потом, а лицо было мокрое, как покрытая росой трава вокруг. С того места, где стоял офицер, ружье не было видно; человек, казалось, был убит при падении здания.

– Умер неделю назад, – сказал офицер и машинально вынул часы, как бы для того, чтобы проверить, верно ли он определил время: шесть часов сорок минут.

Случай в теснине Колтера [2]

– Как вы считаете, полковник, ваш бравый Колтер поставил бы здесь пушку? – спросил генерал.

Очевидно, он говорил не совсем серьезно: даже самый отчаянный артиллерист не поставил бы здесь орудие. Полковнику подумалось, что командир дивизии шутливо намекал на их последний разговор, в котором полковник излишне хвалил капитана Колтера за храбрость.

– Генерал, – ответил он как можно мягче, указывая в направлении противника, – Колтер поставил бы пушку где угодно, только бы ядра долетели до этих людей…

– Это единственная позиция, – заметил генерал.

Значит, он не шутил.

Речь шла о впадине на остром гребне холма. По ней пролегала огороженная извилистая дорога, которая, достигнув вершины, полого спускалась через редкий лесок к рядам противника. На милю влево и вправо склон заняла пехота федералов. Казалось, будто атмосферное давление прижало ее к земле, не давая подняться выше.

Этот участок был недоступен для вражеской артиллерии. Пушку можно было поставить только в теснине, всю ширину которой занимала дорога. Со стороны конфедератов эта точка простреливалась двумя батареями, разместившимися в километре от впадины, на соседнем склоне за ручьем. Все пушки, кроме одной, скрывались за садовыми деревьями, одна же была дерзко выставлена на открытую лужайку прямо перед пышной усадьбой плантатора. Но несмотря на это, орудие находилось в безопасности, поскольку пехота получила приказ не стрелять. Таким образом, в тот прелестный летний день вряд ли кто-нибудь захотел бы поставить пушку в теснине Колтера – так называлась эта впадина.

Прямо на дороге лежали три или четыре мертвые лошади, а трупы их всадников разбросало по краю дороги и ниже по склону. Все были кавалеристами войск Федерации, за исключением квартирмейстера. Генерал, командующий дивизией, и полковник, возглавляющий бригаду, поднялись на холм вместе с сопровождением и штабными, чтобы оценить артиллерию противника, которая немедленно окуталась клубами дыма. Осматривать орудия с повадками каракатицы – бесполезная затея, поэтому разведку решили прекратить. По окончании спешного отступления, завершившего вылазку, и состоялась беседа, свидетелями которой мы стали.

– Достать их можно только отсюда, – задумчиво повторил генерал.

Полковник серьезно взглянул на него.

– Здесь едва хватит места для одной пушки, генерал. Одной против двенадцати.

– Верно, только одной, – ответил командир, будто собираясь, но так и не собравшись улыбнуться. – Но ведь ваш бравый Колтер сто́ит целой батареи.

Теперь ирония была очевидна. Это разозлило полковника, но он не нашелся, что ответить. Дух военной субординации не терпит ни пререканий, ни обсуждений.

В эту минуту по дороге не спеша поднялся молодой артиллерийский офицер в сопровождении сигналиста. Это и был капитан Колтер. На вид – не более двадцати трех лет, среднего роста, стройный и гибкий, а его посадка в седле выдавала в нем гражданского. Особенно же выделялось его лицо: тонкие черты, вздернутый нос, серые глаза, светлые усики и длинные спутанные волосы. Одежда его была в некотором беспорядке. Фуражка сдвинута чуть набекрень, мундир застегнут только в районе портупеи, обнажая белую рубаху, довольно чистую для текущей стадии боевых действий. Тем не менее небрежны были только его вид и посадка, на лице же был написан живейший интерес к окружающему. Его серые глаза обшаривали окрестности, как прожекторы, большей частью задерживаясь на небе над тесниной, хотя до тех пор, пока капитан не добрался до вершины, там ничего невозможно было разглядеть.

Поравнявшись с командирами дивизии и бригады, артиллерист механически отдал честь и собирался проехать мимо. Полковник дал ему знак остановиться.

– Капитан Колтер, – сказал он, – на следующем подъеме противник расположил двенадцать орудий. Если я правильно понял генерала, он приказывает вам выкатить пушку на вершину холма и вступить в бой.

Повисло молчание. Генерал бесстрастно наблюдал за похожим на рваное облако синего дыма полком, продирающимся сквозь густые заросли вверх по склону холма. Но капитан не смотрел на командира. Он заговорил, медленно и с заметным усилием:

– На следующем подъеме, сэр? Орудия расположены возле дома?

– А, вы раньше бывали здесь. Прямо у дома.

– И нам действительно… необходимо… атаковать их? Приказ не подлежит обсуждению?

Он заметно побледнел. Его голос охрип и срывался. Полковник был изумлен и задет. Он украдкой взглянул на командира, но лицо того было неподвижно. Оно казалось отлитым из бронзы.

Мгновением позже генерал двинулся прочь вместе со штабными и сопровождающими. Полковник, униженный и возмущенный, хотел было отдать капитана Колтера под арест, но тот тихо бросил несколько слов сигналисту, отдал честь и поскакал прямо к теснине, где остановил лошадь и поднес бинокль к глазам, застыв, как изваяние, и резко выделяясь на фоне неба.

Сигналист притормозил и исчез в лесу. Его рожок запел среди кедров, и почти сразу оттуда появилась, грохоча и подпрыгивая в облаке пыли, замаскированная и готовая к бою пушка, запряженная шестеркой лошадей и сопровождаемая полным артиллерийским расчетом. Ее повезли мимо мертвых лошадей по направлению к роковому гребню. Взмах руки капитана, расторопные движения заряжающих, и сразу, как только затих грохот колес, огромное белое облако поплыло вниз по склону, и оглушительный выстрел ознаменовал начало сражения в теснине Колтера.

Не будем описывать в подробностях события и ход этого страшного боя – он шел к очевидному исходу, менялся лишь накал отчаяния. В ту же секунду, когда орудие капитана Колтера изрыгнуло облако дыма, двенадцать облаков поднялись в ответ из-за деревьев, окружающих усадьбу плантатора. Глубокое многоголосое эхо раскатилось по долине, и с той минуты до самого конца канониры Федерации вели свой безнадежный бой в вихре живого металла, чей полет подобен молнии и чье деяние – смерть.

Не желая наблюдать за борьбой, которой не мог помочь, и за бойней, которую не мог предотвратить, полковник поднялся по склону в паре сотен метров слева от теснины, которая, хоть и не была видна оттуда, изрыгала все новые и новые клубы дыма и походила на жерло вулкана перед извержением.

Полковник смотрел в бинокль на расчеты противника, подмечая результаты стараний Колтера – если, конечно, тот был все еще жив и направлял огонь. Он увидел, что артиллеристы, игнорируя орудия, чьи позиции можно было вычислить только по клубам дыма, сосредоточили огонь на единственной пушке, стоящей на открытом месте – на лужайке перед домом. Снаряды взрывались вокруг этого орудия с интервалами в несколько секунд. Судя по струйкам дыма над пробитой крышей, некоторые попадали в дом. Фигуры мертвых людей и лошадей были едва видны.

– Если наши товарищи так расправляются с неприятелем, имея в распоряжении одну-единственную пушку, – заметил полковник адъютанту, оказавшемуся рядом, – то какие же потери они сами должны терпеть от тех двенадцати? Спуститесь и передайте поздравления командиру нашего орудия – его стрельба исключительно точна. – Он обернулся к генерал-адъютанту: – Вы заметили, с какой неохотой Колтер подчинился приказу?

– Да, сэр, заметил.

– В таком случае будьте добры, молчите об этом. Не думаю, что генерал удосужится начать разбирательство. Ему и так хватит хлопот, пока он будет объяснять, с чего мы вдруг затеяли игру в кошки-мышки с арьергардом отступающего врага.

К ним подошел молодой офицер, запыхавшийся от подъема по склону. Не успев отдать честь, он выпалил:

– Полковник, я прибыл по приказу полковника Хармона с рапортом. Орудия врага находятся в пределах досягаемости наших стрелков, и некоторые из них – в пределах видимости с нескольких позиций на склоне.

Бригадный командир взглянул на него безо всякого интереса.

– Я знаю, – тихо ответил он.

Юный адъютант был изрядно ошарашен.

– Полковник Хармон просит разрешения открыть стрельбу по артиллеристам противника, – заикаясь, сказал он.

– Я бы и сам этого хотел, – тем же ровным тоном ответил полковник. – Передайте мои наилучшие пожелания полковнику Хармону и скажите, что запрет генерала на стрельбу все еще в силе.

Адъютант отдал честь и удалился. Полковник развернулся на каблуках и продолжил наблюдение за орудиями противника.

– Полковник, – произнес генерал-адъютант, – не знаю, стоит ли об этом говорить, но тут что-то не так. Вам известно, что капитан Колтер – южанин?

– Нет. Что, он и правда с Юга?

– Я слышал, прошлым летом дивизия, которой командовал наш генерал, несколько недель провела недалеко от дома Колтера и…

– Подождите! – жестом прервал его полковник. – Вы слышите?

Пушка федералов замолчала. Штабные, дневальные, шеренги пехоты за гребнем холма – все услышали это, и любопытные взгляды обратились к кратеру, над которым больше не поднимался дым, кроме разрозненных струек от вражеских снарядов. Затем запел рожок, послышался слабый перестук колес. Минутой позже канонада возобновилась с удвоенной силой. Разбитую пушку заменили новой.

– Так вот, – продолжил свой рассказ генерал-адъютант, – генерал тогда познакомился с семейством Колтер. Потом случилась какая-то история – я не знаю подробностей, но что-то было связано с женой Колтера. Она ярая сторонница Конфедерации, как и остальные домочадцы, кроме самого капитана, но хорошая жена и благовоспитанная леди. В штаб поступило донесение. Генерала перевели в эту дивизию. Странно, что батарея Колтера позже была приписана сюда же.

Полковник поднялся с камня, на который они присели. В его глазах пылал благородный гнев.

– Послушайте, Моррисон. – Он посмотрел прямо в глаза разболтавшемуся офицеру. – Тот, кто рассказал вам эту историю, – джентльмен или лжец?

– Если возможно, я бы не хотел называть имен, полковник. – Моррисон слегка покраснел. – Но я могу поклясться жизнью, что это правда.

Полковник обернулся к группе офицеров, собравшихся неподалеку.

– Лейтенант Вильямс! – позвал он.

Один из офицеров отделился от группы и вышел вперед, отдав честь.

– Прошу прощения, полковник, я думал, вам доложили. Вильямса убили возле пушки. Чем могу служить, сэр?

Лейтенант Вильямс был тот самый адъютант, которому выпала честь передать командующему орудием поздравления от своего бригадного командира.

– Идите, – велел полковник, – и передайте приказ о немедленном отводе орудия. Хотя… нет, я сам.

Он направился к теснине напрямик, по камням и колючим зарослям, за ним в полнейшем беспорядке следовало его взволнованное сопровождение. У подножия они оседлали лошадей и рысью поскакали в теснину. Какая картина ждала их там!

По расселине, где едва хватало места для пушки, были разбросаны осколки не менее четырех орудий. В ходе боя все заметили молчание лишь одного из них – тогда не хватило рук, чтобы быстро его заменить. Обломки усеивали обе стороны дороги; людям удалось расчистить между ними путь, и теперь на этом пятачке вела огонь пятая пушка. А что же сами люди? Они выглядели как черти из пекла! С непокрытыми головами, обнаженные по пояс, потная кожа черна от копоти и покрыта пятнами крови. Как безумные, орудовали они шомполами и снарядами, рычагами и шнурами. После каждой отдачи они упирались опухшими плечами и кровоточащими руками в колеса и возвращали тяжелое орудие на место.

Приказы не отдавались: из-за уханья орудия, рвущихся снарядов, визга осколков железа и обломков дерева их просто не было бы слышно. Если там и были офицеры, их невозможно было отличить от рядовых. Все действовали на равных – до последнего вздоха, – общаясь только взглядами. В прочищенное дуло загружалось ядро; заряженная пушка наводилась на цель и стреляла.

Полковник увидел то, с чем еще ни разу не сталкивался за всю свою военную карьеру, нечто ужасное и противоестественное: из дула пушки лилась кровь! Когда вода закончилась, солдат смочил шомпол в крови своего павшего товарища. В работе не было ни единой заминки, сиюминутная необходимость была очевидна для всех. Как только убитый падал на землю, на его месте, будто из-под земли, поднимался живой, выглядящий разве что чуточку лучше своего павшего предшественника. Потом убивали и его.

Рядом с разорванными орудиями лежали разорванные люди – возле обломков, под ними и на них. И вниз по дороге – какая страшная процессия! – на четвереньках ползли раненые, которые еще могли передвигаться.

Полковник, милосердно отправивший сопровождение в объезд, вынужден был ехать по трупам, чтобы не задавить полуживых. Он спокойно направил лошадь прямиком в этот ад, подъехал к орудию и, окутанный дымом от очередного выстрела, похлопал по щеке солдата, сжимающего шомпол. Тот упал – он был мертв. Тут же из дыма вынырнул сам трижды проклятый дьявол, чтобы занять место павшего, но остановился и уставился на верхового офицера. Его оскаленные зубы блестели между черных губ, бешеные глаза горели, как угли, а лоб был окровавлен.

Полковник повелительным жестом указал назад, и дьявол поклонился в знак повиновения. Это был капитан Колтер.

Как только полковник подал знак отступать, на поле боя опустилась тишина. Снаряды больше не носились туда-сюда, сея смерть: враг тоже прекратил огонь. Его армия несколько часов тому назад ушла вперед, и командир арьергарда, опасно задержавшийся на этой позиции, пытаясь заставить умолкнуть орудия федералов, в эту странную минуту заглушил свои собственные.

– Я и не думал, что мои приказы распространяются так далеко, – сказал полковник сам себе, поднимаясь на вершину посмотреть, что случилось.

Часом позже его бригада разбила бивуак на территории противника, и праздные солдаты с удивлением и трепетом обследовали, как святые реликвии, десятки убитых лошадей и три выведенных из строя орудия, все испещренные осколками снарядов. Убитых унесли подальше: вид их разорванных и изломанных тел был бы невыносимо приятен для победителей.

Как водится, полковник вместе со своим полевым семейством разместился в усадьбе плантатора. Она изрядно пострадала в перестрелке, и все же это было лучше, чем ночевать под открытым небом. Большая часть мебели была сломана и разбросана по комнатам. Стены и потолки местами отсутствовали, дом пропитался запахом порохового дыма. Кровати, шкафы с женской одеждой и посудой не сильно пострадали. Новые жильцы с удобством расположились на ночь, а уничтожение батареи Колтера в избытке обеспечило их темами для разговора.

Во время ужина на пороге столовой возник дневальный и попросил разрешения поговорить с полковником.

– В чем дело, Барбор? – милостиво отозвался тот.

– Полковник, в подвале что-то неладно. Я не знаю что – там вроде бы кто-то есть. Я услышал шум, когда обследовал дом.

– Я спущусь и посмотрю, – отозвался штабной офицер, поднимаясь из-за стола.

– Я тоже, – ответил полковник. – Остальные могут остаться. Ведите, дневальный.

Они взяли свечу и спустились по лестнице в подвал. Дневальному явно было не по себе. Свеча давала тусклый свет, но когда они спустились, освещения хватило, чтобы увидеть фигуру человека, сидящего на земле у почерневшей стены. Колени его были поджаты, а голова низко склонена вперед. Лицо было повернуто в профиль, но полностью закрыто длинными волосами. Странная длинная борода, гораздо темнее волос, ниспадала на землю спутанными прядями. Мужчины невольно остановились, затем полковник, приняв свечу из трясущихся рук дневального, подошел к человеку и внимательно его рассмотрел. То, что они поначалу приняли за бороду, оказалось волосами женщины. Мертвой женщины. В руках она сжимала мертвого младенца, и обоих крепко прижимал к своей груди, к своим губам мужчина. Волосы мужчины и женщины были в крови. В метре от них, у неровной воронки в полу – свежей ямы, усеянной осколками железа, – лежала ножка ребенка. Полковник поднял свечу как можно выше. Пол комнаты был пробит снарядом, край пробоины ощетинился обломками половиц.

– Подвал не защищен от обстрела, – серьезно констатировал полковник. Ему даже не пришло в голову, насколько глупо прозвучали его слова.

Некоторое время они стояли над группой в молчании. Штабной офицер думал о неоконченном ужине, дневальный – о том, что там такое в бочонке в углу подвала. Внезапно человек, которого они считали мертвым, поднял голову и спокойно взглянул на них. Лицо его было полностью черное, а по щекам шла причудливая татуировка из белых волнистых линий, спускающихся от глаз до самого подбородка. Губы его были белые, как у актера, загримированного под негра. На лбу запеклась кровь.

Штабной офицер отступил на шаг, дневальный – на два.

Полковник, однако, остался на месте.

– Что ты здесь делаешь, дружище? – спросил он.

– Этот дом принадлежит мне, сэр, – прозвучал спокойный ответ.

– Тебе? А, понятно. А это кто?

– Мои жена и ребенок. Я – капитан Колтер.

Офицер из обидчивых [3]

1. О функциях вежливости

– Капитан Рэнсом, вам не полагается знать ни-че-го. Ваше дело – исполнять мой приказ, и разрешите, я его повторю. Если вы заметите какое бы то ни было передвижение войск впереди вашей батареи, открывайте огонь, а если вас атакуют, удерживайте эту позицию как можно дольше. Вы меня поняли, сэр?

– Вполне. Лейтенант Прайс, – это относилось к одному из офицеров батареи, который только что подъехал к ним верхом и слышал слова генерала, – смысл приказа вам ясен, не правда ли?

– Совершенно ясен.

Лейтенант проехал дальше на свое место. С минуту генерал Камерон и командир батареи сидели в седлах, молча глядя друг на друга. Говорить было больше нечего; по-видимому, и так было сказано слишком много. Затем генерал кивнул и тронул коня. Артиллерист взял под козырек медленно, серьезно и до крайности церемонно. Человек, знакомый с тонкостями военного этикета, усмотрел бы в его манере свидетельство того, что он помнит о полученном выговоре. Одна из важнейших функций вежливости – это выражать обиду.

Генерал подъехал к своим адъютантам и ординарцам, поджидавшим его в некотором отдалении, вся кавалькада двинулась вправо и скрылась в тумане. Капитан Рэнсом остался один, безмолвный, неподвижный, как конная статуя. Серый туман, сгущавшийся с каждой минутой, сомкнулся над ним, как некий зримый рок.

2. При каких обстоятельствах людям не улыбается быть убитыми

Накануне бои шли беспорядочно и никаких серьезных результатов не дали. Там, где происходили стычки, дым от выстрелов синими полотнищами висел в ветвях деревьев, пока его не рассеивал дождь. В размякшей земле колеса орудий и зарядных ящиков прорезали глубокие, неровные колеи, и каждому движению пехоты, казалось, мешала грязь, налипавшая на ноги солдат, когда они, в промокшей одежде, кое-как прикрыв плащами винтовки, ломаными рядами брели во всех направлениях по мокрому лесу и залитым водою полям. Конные офицеры, выглядывая из-под капюшонов своих резиновых пончо, блестевших, словно черные доспехи, поодиночке или группами пробирались среди солдат без всякой видимой цели и не вызывая интереса ни у кого, кроме как друг у друга. Там и тут лежали убитые, к их мундирам комьями пристала земля, лица были накрыты одеялами или желтели под дождем, как глина, и вид их, в довершение к прочим унылым деталям пейзажа, придавал общему подавленному настроению оттенок особенно удручающий. Отталкивающее зрелище являли собой эти трупы, отнюдь не героические, и доблестный их пример никого не способен был вдохновить. Да, они пали на поле чести, но поле чести было такое мокрое! Это сильно меняет дело.

Серьезный бой, которого все ожидали, не состоялся, так как из незначительных успехов, выпадавших на долю то одной, то другой стороны в случайных мелких стычках, ни один не был развит. Вялые атаки вызывали хмурый отпор, ни разу не вылившийся в контратаку. Приказам следовали механически, хоть и точно; люди исполняли свой долг, но не более того.

– Солдаты сегодня трусят, – сказал генерал Камерон, бригадный командир федеральной армии, своему адъютанту.

– Солдаты мерзнут, – отвечал офицер, к которому он обратился, – и… да, им не улыбается такая вот перспектива.

Он указал на один из трупов, лежавших в неглубокой желтой луже, на его лицо и мундир, забрызганные грязью из-под колес и копыт.

Оружие, как и люди, казалось, не прочь было уклониться от исполнения долга. Винтовки стрекотали нехотя и как-то бессмысленно. Стрекотание их ничего не означало и почти не вызывало интереса на спокойных участках линии огня и у ожидающих своей очереди резервов. Даже на небольшом расстоянии орудийные выстрелы раздавались слабо и глухо; им недоставало остроты и звучности. Словно стреляли холостыми зарядами. И так этот напрасный день печально миновал, а затем беспокойную ночь сменил новый день, исполненный тревоги.

У каждой армии есть свое лицо. Помимо мыслей и чувств отдельных составляющих ее людей, она мыслит и чувствует как единое целое. И это общее большое сознание мудро своей особой мудростью, которая больше суммы всего того, из чего она состоит. В то унылое утро эта тяжелая, косная громада, ощупью продвигавшаяся на дне белого моря тумана, среди деревьев, подобных водорослям, смутно сознавала, что где-то что-то неладно; что перегруппировки целого дня привели к неправильному расположению ее составных частей, к слепому распылению сил. Солдаты чуяли опасность и говорили между собой о тех тактических ошибках, какие они, при их скудном военном словаре, умели назвать. Офицеры сходились кучками и в более ученых выражениях рассуждали о том, чего опасались не менее смутно. Бригадные и дивизионные командиры тревожно следили за постами связи справа и слева от своих частей, рассылали штабных офицеров собирать сведения, неслышно и осторожно продвигали стрелковые цепи вперед, в предательское пространство между ведомым и неведомым. В некоторых пунктах передовой линии рядовые, видимо по собственному почину, возводили укрепления из тех, какие возможно соорудить без молчаливого заступа и шумного топора.

Один из таких пунктов удерживала батарея капитана Рэнсома, состоявшая из шести орудий. Его люди, постоянно имевшие при себе шанцевый инструмент, усердно работали всю ночь, и теперь черные жерла орудий торчали из бойниц поистине грозного земляного сооружения. Оно возвышалось на небольшом оголенном откосе, с которого можно было беспрепятственно обстреливать впереди лежащую местность на очень далеком расстоянии. Трудно было бы выбрать позицию удачнее. Она имела одну особенность, которую капитан Рэнсом, очень любивший пользоваться компасом, не преминул заметить: она была обращена к северу, тогда как вся армия, он это знал, была обращена фронтом на восток. И действительно, эта часть передовой линии была «отогнута», или, другими словами, оттянута, назад, дальше от противника. Это означало, что батарея капитана Рэнсома находилась где-то близ левого фланга; ибо, если только позволяет характер местности, армия на фронте всегда загибает фланги, являющиеся ее наиболее уязвимыми точками. В самом деле, капитан Рэнсом, по-видимому, удерживал крайний левый участок фронта, так как левее его батареи никаких частей не было видно. Как раз позади его орудий и произошел тот разговор между ним и его бригадным командиром, заключительную и наиболее красочную часть которого мы привели выше.

3. Как без нот играть на пушке

Капитан Рэнсом сидел в седле, безмолвный и неподвижный. В нескольких шагах от него стояли у орудий его солдаты. Где-то – на протяжении нескольких миль – жило сто тысяч человек, друзей и врагов. И все же он был один. Туман придавал его одиночеству такую же завершенность, как если бы он находился в сердце пустыни. Его мир ограничивался несколькими квадратными ярдами мокрой, истоптанной земли вокруг копыт его коня. Товарищей своих в этом призрачном царстве он не видел, не слышал. Обстановка располагала к раздумью, и он думал. По его резко очерченному красивому лицу трудно было судить, каковы его мысли. Оно было непроницаемо, как лицо сфинкса. Зачем оно стало бы выдавать повесть, которую некому было прочесть? При звуке шагов он только посмотрел в том направлении, откуда они послышались; один из его сержантов, казавшийся исполином в неверной перспективе тумана, приблизился к нему и, когда сократившееся расстояние придало ему четкие контуры и нормальные размеры, отдал честь и стал навытяжку.

– Ну что, Моррис? – сказал офицер, ответив на приветствие подчиненного.

– Лейтенант Прайс приказал доложить вам, сэр, что пехота везде отошла. Мы остались почти без прикрытия.

– Да, я знаю.

– Мне приказано передать вам, что наши разведчики выходили на сто ярдов за укрепления и донесли, что на нашем участке фронта сторожевых застав нет.

– Да.

– Они заходили так далеко, что слышали противника.

– Да.

– Они слышали стук колес артиллерии и команду офицеров.

– Да.

– Противник продвигается к нашему укреплению.

Капитан Рэнсом, до сих пор глядевший в сторону от своей позиции, туда, где туман поглотил бригадного командира и его свиту, теперь повернул коня и поглядел в обратную сторону. Потом он опять застыл в полной неподвижности.

– Кто сообщил эти сведения? – спросил он, не глядя на сержанта; глаза его были устремлены прямо в туман поверх головы коня.

– Капрал Хэсмен и рядовой Мэннинг.

Капитан Рэнсом с минуту помолчал. Лицо его слегка побледнело, губы слегка сжались, но, чтобы заметить эту перемену, нужен был наблюдатель более внимательный, чем сержант Моррис. В голосе перемены не было.

– Сержант, поблагодарите капитана Прайса за сведения и передайте ему мой приказ открыть огонь из всех орудий. Картечью.

Сержант отдал честь и растаял в тумане.

4. Мы знакомимся с генералом Мастерсоном

В поисках дивизионного командира генерал Камерон и сопровождавшие его офицеры проехали около мили вдоль линии фронта, вправо от батареи Рэнсома, и здесь узнали, что дивизионный командир отправился на розыски командира корпуса. Казалось, каждый старался найти своего непосредственного начальника – симптом зловещий. Он означал, что никто не чувствует уверенности. И генерал Камерон проехал еще полмили и тут, на счастье, встретил возвращающегося командира дивизии генерала Мастерсона.

– А, Камерон, – сказал старший из двух офицеров, остановив коня и совсем не по-военному перебросив правую ногу через луку седла, – что-нибудь случилось? Надеюсь, нашли хорошую позицию для своей батареи? Если только можно говорить о хороших и плохих позициях в таком тумане.

– Да, генерал, – сказал тот с большим достоинством, отвечающим его менее высокому чину, – расположением моей батареи я очень доволен. К сожалению, не могу сказать того же о ее командире.

– Как, что такое? Рэнсом? А по-моему, он молодец. Мы, армия, должны им гордиться.

Офицеры регулярных войск любили называть себя «армией». Ведь известно, что большие города наиболее провинциальны; так и любая аристократия отмечена наиболее откровенным плебейством.

– Он излишне самостоятелен в своих суждениях. Между прочим, чтобы занять высоту, которую он удерживает, мне пришлось растянуть фронт моей бригады больше, чем мне бы того хотелось. Эта высота находится на моем левом… то есть на левом фланге армии.

– О нет, там дальше еще стоит бригада Харта. Она ночью получила приказ выступить из Драйтауна и подтянуться к вам.

Вы лучше поезжайте и…

Фраза осталась недоконченной; где-то слева вдруг раздалась оживленная канонада, и оба генерала в сопровождении адъютантов и ординарцев, звеня оружием и шпорами, поскакали в том направлении. Но скоро им пришлось перейти на шаг, так как из-за тумана они вынуждены были держаться вблизи линии огня, в полосе, которая кишела войсками, двигающимися поперек их пути. Повсюду линия принимала более четкие и жесткие очертания, по мере того как солдаты хватались за оружие и офицеры, обнажив шпаги, выравнивали ряды. Знаменосцы развертывали знамена, горнисты трубили сбор, появились санитары с носилками. Офицеры садились на коней и отсылали свои вещи в тыл под охраной денщиков-негров. Дальше, в призрачных пространствах леса, слышались шорохи и тихий говор подтягивающихся резервов.

И все эти приготовления были своевременны – не прошло и пяти минут после того, как орудия капитана Рэнсома нарушили тишину выжидания, как все вокруг уже гремело от выстрелов: почти по всему фронту противник пошел в атаку.