Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Friedrich Reinhardt Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Heinz Lüthi, bekannt geworden als Mitglied des Cabaret Rotstift, ist auch publizistisch tätig. 2018 erschien «Strömungen I», ein Roman über die Region des Limmattals. «Strömungen II» nimmt dieses Thema wieder auf und schildert die Entwicklungen der Region Zürich von 1930 bis 1971. Dabei wird auf die grossen schweizerischen Themen jener Jahre eingegangen: die Krisenzeit, die Landesausstellung in Zürich, die Limmatstellung, den Rütlirapport und schliesslich die Nachkriegszeit mit dem Besuch Churchills sowie dem allmählich wachsenden Wohlstand. Die Hauptpersonen des Romans sind frei erfunden, während die Handlung auf Fakten beruht. Dabei ist aber kein trockenes Geschichtsbuch entstanden, sondern ein spannendes und höchst vergnüglich zu lesendes Porträt einer wichtigen schweizerischen Region, das mit diesem Band abgeschlossen wird.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 544

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Heinz Lüthi

Strömungen II

Die Region Zürich1930–1971

Roman

Friedrich Reinhardt Verlag

Verlag und Autor danken für die grosszügige Unterstützung:

–

Fachstelle Kultur des Kantons Zürich

–

Fachstelle Kultur der Stadt Zürich

–

Stadt Dietikon

–

Gemeinde Richterswil

–

Gemeinde Weiningen ZH

Alle Rechte vorbehalten

© 2023 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel

Projektleitung: Beatrice Rubin

Korrektorat: Daniel Lüthi

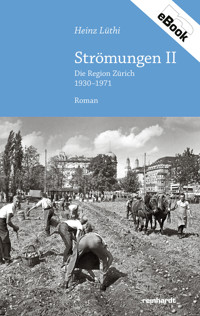

Titelbild: Kartoffelernte auf dem Tonhalleplatz,Zürich, 1942. © Hans Staub/Fotostiftung Schweiz

Covergestaltung: Romana Stamm

eISBN 978-3-7245-2704-6

ISBN der Printausgabe 978-3-7245-2662-9

Der Friedrich Reinhardt Verlag wirdvom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitragfür die Jahre 2021–2024 unterstützt.

www.reinhardt.ch

INHALT

Teil 1. 1930–1939

Teil 2. 1939–1945

Teil 3. 1945–1971

Epilog Juli 1986

Personenverzeichnis

Dank

Autor

TEIL 1

1930–1939

1. Die Krise

Malermeister Würgler war ein geachteter Handwerker. Sein monumentales Szenenbild für die Einweihungsfeier des Zentralschulhauses in Dietikon von 1909 hatte ihn in der ganzen Gemeinde bekannt gemacht. Selbst in der Kriegszeit hatte es ihm nicht an Aufträgen gefehlt, aber gerade jetzt, wo er nächstens sein fünfundzwanzigjähriges Geschäftsjubiläum feiern durfte, herrschte in seinen Auftragsbüchern ausgesprochen Ebbe. Zwar hatte er noch keinen seiner Gesellen entlassen müssen, aber in einer Znünipause in seiner Werkstatt – seine Frau hatte dazu eine ihrer Spezialitäten gebacken, nämlich zwei grosse Russenzöpfe, die immer begeistert aufgenommen wurden – musste er seiner kleinen Belegschaft klaren Wein einschenken. «Ich möchte keinen auf die Strasse stellen», schloss er seufzend, «aber wenn sich die Auftragslage weiter verschlechtert, muss ich Massnahmen treffen, die weder euch noch mir passen werden.»

In den späten 1920er-Jahren war er kaum nachgekommen mit all den Kundenaufträgen und dann war es Ende Oktober 1929 zu diesem Börsenzusammenbruch in den USA gekommen. Nach der Generalversammlung des Gewerbevereins hatte Würgler beim abschliessenden Imbiss im Säli der «Linde» bloss gelacht, als man ihn darauf ansprach. «Was gehen uns diese amerikanischen Spekulanten an? Wenn denen ihre ergaunerten Dollars flöten gehen – was solls? Sie haben ihr Mastschwein eben zu lange über ihrem immer wieder angefachten Feuer gehalten. Jetzt hat es sein ganzes Fett verloren, ist verkohlt und völlig verbrannt. – Unser Fehler ist das nicht und unser Schaden auch nicht. Wir alle leben von anständiger, gewerblicher Arbeit und diese hat einen goldenen Boden!»

Die meisten Gewerbler hatten genickt, sprachen dann mit grossem Appetit dem Kartoffelsalat und dem saftigen Beinschinken zu, setzten ihre Lippen in den weissen Schaum des Biers, nahmen einen tüchtigen ersten Schluck, denn dieser war immer der beste und glaubten, die Sache sei etwa so, wie Würgler sie dargestellt habe und damit erledigt.

Aber so war es eben nicht. Wie eine ansteckende Krankheit verbreiteten sich die Folgen des Zusammenbruchs immer schneller durch Regionen und Länder. Handel und Verdienst brachen ein, Arbeiter, Handwerker, Angestellte verloren ihre Arbeitsstelle und das Wort «Wirtschaftskrise» war plötzlich in aller Leute Mund. Sie beschäftigte die Gemeinwesen und die Politik, sie frass sich durch alle Gesellschaftsschichten, sie schlich durch Fabrikhallen und deren Kontore so gut wie durch Gewerberäume und die Werkstätten der Handwerker. Sie verbreitete Angst, Missmut, Trübsinn, Ärger, Verzweiflung und Wut – stets begleitet von einem hohläugigen Gespenst, das wie ein Schatten übers Land glitt: die Arbeitslosigkeit.

An den folgenden Generalversammlungen wurde Malermeister Würgler nicht mehr um seine Meinung befragt. Hingegen sprach man über Notstandsarbeiten, Arbeitslosenunterstützung, die Gewährung von günstigen Darlehen und vor allem darüber, wie man mit vereinten Kräften wieder aus diesem verfluchten Schlamassel herauskomme.

In der Novemberversammlung von 1931 erhielt der Präsident mit seiner ausführlichen Darstellung der geplanten oder zum Teil bereits eingeführten Steuern grosse Aufmerksamkeit und plötzlich wirkte der sonst so gemütlich-freundlich auftretende Präsident verblüffend kantig und entschlossen: «Es ist meines Erachtens in dieser schwierigen Zeit richtig und unvermeidlich, dass unser Staat unterstützend eingreift. Er hat grosse Werke mit hohem Geldbedarf an die Hand genommen und umgesetzt. Ich erinnere an den Flugbahnhof Dübendorf, an die noch lange nicht abgeschlossene Elektrifizierung der SBB, an die verschiedenen Werke, die der Stromerzeugung dienen: auf der Grimsel, in der Sihlebene bei Einsiedeln, an der Limmat bei Wettingen. Ich erinnere an die Unterstützung von Arbeitslosen und deren Familien.

Es wäre deshalb töricht, dem Staat keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Er braucht sie dringend. Nur – mit Schuldenmachen ist es nicht getan. Als Gewerbler wissen wir: Kein Betrieb, weder Schreiner noch Metzger, kann auf diese Art überleben. Beim Staat ist es nicht anders, sonst wird er zum Lumpenstaat, der nirgends Kredit erhält und gerade dann seine Bürger im Stich lässt, wenn sie ihn am nötigsten brauchten.

Nun wissen wir alle, wie der Staat zu Geld kommt: mit Steuern. Ich will euch all die Abgaben, die auf uns zukommen oder bereits Tatsache sind, nicht beliebt machen. Sie behagen mir auch nicht: die Biersteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer, die Erbschafts- und Schenkungssteuer und die Ledigensteuer. Selbstverständlich kann man bei der einen oder andern Steuer seine Vorbehalte anbringen, denn was sagt man zu einem Ledigen, der seit Jahren verzweifelt eine Frau sucht und keine findet und als Ergebnis seiner fruchtlosen Bemühungen verbunden mit Ärger und Verdruss schliesslich noch eine Steuer bezahlen muss?»

Gelächter. – Immerhin, fuhr der Präsident auf den Stockzähnen lächelnd fort, kenne er allerdings ein paar Verheiratete, die diese Steuer ganz gerne entrichten würden, wenn ihnen dafür der Staat den Ehegespons abnähme.

Grosses Gelächter.

Der Präsident spürte es: Jetzt hatte er seine Leute im Sack.

«Nach Meinung des Vorstandes hat unser Staat – sei es Bund oder Kanton – das Augenmass behalten und beispielsweise seinem Personal die Löhne gekürzt, was als Krisenopfer von unserer Seite gut aufgenommen wurde. Zwar ist die Wirtschaftslage nach wie vor nicht rosig – die Arbeitslosenzahlen steigen noch immer – dennoch bitte ich euch, Mut und Zuversicht nicht zu verlieren, sonst haben wir wirklich verloren!» Kräftiger Applaus.

Beim anschliessenden Imbiss – Suppentopf mit viel Gemüse und wenig Siedfleisch – setzte sich Kaminfegermeister Wiederkehr neben Würgler. «Gut gesprochen, obs aber auch nützt?» Und als Würgler schwieg: «Hast du von diesem Wundermann in Deutschland auch schon gehört?»

«Hitler?»

«Ja, den meine ich. Weisst du, wir haben uns pünktlich zum Start des Landessenders Beromünster ein Radiogerät der Marke Paillard mit Kurzwelle angeschafft, welches ein kleines Vermögen gekostet hat. Manchmal empfangen wir Stuttgart oder eine der anderen deutschen Stationen, die immer wieder Reden von Hitler senden. Der Mann nimmt kein Blatt vor den Mund, das sag ich dir. Er hat übrigens eine ganz seltsame Art zur reden und wenn sich seine Stimme überschlägt, spenden ihm seine Zuhörer tobenden Beifall.»

«Du meinst, sie haben im Reich einen Brüller mehr!?»

«Richtig, nur dass er einer Bewegung vorsteht, die immer mehr an Zulauf gewinnt – übrigens auch hierzulande.»

«Ich weiss, auch in Dietikon haben wir ein paar von diesen Kerlen. Sie nennen sich Fröntler und ich halte nicht viel von ihnen, weiss aber im Grunde gar nicht, was sie wollen.»

Würgler gähnte und Wiederkehr zückte seinen Geldbeutel und gab der Saaltochter ein Zeichen, dass er zahlen wolle. Schweigend verliessen sie das Lokal, schlugen den Weg zum Zentralschulhaus ein und verabschiedeten sich dort mit Handschlag. Zu Hause fand Würgler auf dem Küchentisch einen Zettel seiner Frau: «Dringend. Hermine Büttler hat ein Mal- und Farbenproblem.»

Bei Arbeitsbeginn bat er seinen ältesten Arbeiter, als Erstes bei dieser Hermine Büttler im Oberdorf vorbeizugehen und sich mit ihrem Mal- und Farbenproblem vertraut zu machen. Zwanzig Minuten später war der Mann bereits wieder zurück in der Werkstatt und sagte ärgerlich: «Die liess mich nicht einmal eintreten. Sämtliche Fenster und Türen stehen sperrangelweit offen und ein mächtiger Terpentingeruch strömt aus dem Haus. Sie fuhr mich an, sie habe den Meister verlangt und keinen Gesellen im Übergwändli.»

«Die Baabe chunnt mer grad rächt», brummte Würgler, «nume nöd gschprängt, säg ich mir da! – Was meinst du, was dieses Weibsbild wohl angestellt hat?»

Der Geselle zuckte die Achseln. «Keine Ahnung, Meister. Aber aufgrund des starken Geruchs hat sie wohl versucht, eine grössere Fläche anzustreichen.»

Um elf Uhr legte Würgler eine starke Handlampe in eine kleine Werkzeugkiste, klemmte sie auf den Gepäckträger seine Rades und schwang sich in den Sattel.

Aus dem Haus drang laute Radiomusik und Würgler musste ziemlich lange klingeln, bis Frau Hermine Büttler zu erscheinen geruhte.

«Endlich», sagte sie, «ich habe früher mit Ihnen gerechnet.»

«Deswegen habe ich Ihnen meinen Vorarbeiter geschickt, aber der musste ja unverrichteter Dinge wieder abziehen», entgegnete Würgler barsch, «also zeigen Sie mir jetzt den Ort Ihrer flachmalerischen Schwierigkeiten.»

Sie stieg ihm voraus in den ersten Stock. «Hier sehen Sie unsere beiden geräumigen Gästezimmer. Beide sind getäfert und in einer olivgrünen Farbe gestrichen, ausgesprochen langweilig und fad. Senfgelb ist jetzt der neuste Schrei. In einem Farbengeschäft in Zürich habe ich das mir zusagende Farbenmuster gefunden und die haben mir alles, was ich zum Malen brauchte, franko Haus geliefert: Pinsel, Leinöl, Terpentin, Farbpigmente. Ich habe alles so gemischt, wie man es mir gesagt hat und vorgestern in diesem Zimmer mit Streichen begonnen.»

Würgler leuchtete mit seiner Handlampe das gelb verschmierte Täfer ab, aus dem ausgesprochen traurig wirkende olivgrüne Stellen drangen. Dann tupfte er mit seinem Zeigefinger da und dort aufs Täfer und schüttelte dazu den Kopf.

«Was habe ich denn falsch gemacht?», fragte die Büttler.

«Alles», antwortete Würgler.

Sie schaute ihn entgeistert an. «So, alles!?»

Und plötzlich kreischend: «Aber wann wird denn dieser Anstrich endlich trocken?»

«Nie», antwortete Würgler, schlang in aller Ruhe das Stromkabel um die Lampe und stieg die Treppe hinunter.

Die Büttler ihm nach: «Herr Würgler, ich habe nach Ihnen geschickt, weil ich dachte, Sie als Malermeister könnten mir dank Ihrer Erfahrung einen Rat geben, wie man den Schaden beheben kann.»

«Wenn die Milch sauer ist, Frau Büttler, lässt sie sich nicht mehr süss machen. Mit Ihrem Täfer ist es nicht anders. Lassen Sie einen Schreiner kommen, der es abmontiert und entsorgt.»

«Da gibt es wirklich nichts zu flicken?», fragte Frau Würgler nach dem Mittagessen, nachdem sie den Bericht ihres Mannes gehört hatte.

«Nein», entgegnete dieser entschieden, «sie hat die Farbe falsch gemischt, sie hat kein Trocknungsmittel hinzugefügt, sie hat die zu übermalende Fläche nicht vorbereitet. Ihr Anstrich bleibt feucht bis zum jüngsten Tag und vor allem werden Mücken, Fliegen und Falter wie durch ein Zaubermittel angelockt und bleiben an der Schmiererei kleben. Je schneller sie das Täfer entfernen lässt, desto besser. Es nimmt mich bloss Wunder, wer ihr diesen Floh des Anstreichens ins Ohr gesetzt hat.»

«Das kann ich dir auch nicht sagen. Frau Büttler ist allerdings zwischen Baden und Zürich dauernd unterwegs, kauft teuren Konfekt für ihre häufigen Visiten, probiert neue Kleider, rennt immer wieder zum Coiffeur und geht auch mal mit einer Freundin ins Kino oder in ein Café mit Konditorei. Kinder hat sie keine und ihr Mann lässt sie machen. Er soll bei der Kreditanstalt eine gute Stelle haben und häufig im Ausland sein.»

Es klingelte. «Das wird doch nicht wieder dieses Huhn vom Oberdorf sein», dachte Würgler, aber es war Wiederkehr, der ihn und seine Gattin für den 1. September zum Mittagessen einlud. «Und dann», fuhr sein Freund bedeutungsvoll fort, «hören wir miteinander eine Radiosendung, die dich fesseln wird.»

Schon während der Sendung wurde Würgler unruhig und atmete heftig. Sein Teint verfärbte sich und gegen den Schluss des Vortrages bahnte sich bei ihm ein Wutausbruch an, den aber Frau Wiederkehr glänzend abfing, indem sie einen Hefekranz auf den Tisch brachte und Würgler bat, ihn aufzuschneiden, während sie den Kaffee in die Tassen goss. «Ich kann mir gut vorstellen, was dir durch den Kopf geht, Franz. Aber das besprichst du am besten mit meinem Mann ausser Haus, dänn chönd ihr beede Dampf ablaa und sirache!»

An der Jahresversammlung des Gewerbevereins zog der Präsident aus der Brusttasche des Kittels ein Zeitungsblatt, faltete es auseinander, wartete, bis Stille eingetreten war und las dann vor:

Die Hausfrau im Malerkittel

Am 1. September um 14 Uhr 30 sprach Frau Emmy Fredenhagen-Lüscher am Radio über «Die Frau im Malerkittel» und hat dabei den Zuhörerinnen und Hörern erklärt, wie die Hausfrau notwendige Malerarbeiten im Hause selbst ausführen könne. Sie erzählt, wie die Vorfenster neu zu streichen seien, welche Farbe, welche Pinsel man benötige und wie man es machen müsse.

Handwerker und Gewerbetreibende, Arbeiter, Männer, was sagt ihr zu einer solchen Lehrstunde an unserem vom Staate subventionierten Rundfunk? Was ist eigentlich mit dem Direktor der Radiogesellschaft los, dass er so etwas zulässt? Es wirkt ironisch: auf der einen Seite Vorträge über die Behebung der Arbeitslosenkrise, auf der andern Seite Vorträge, wie man die Zahl der Arbeitslosen erhöhen kann.

Wenn eine Frau und Mutter ihre Hausgeschäfte pünktlich und gründlich durchführen will, Tag für Tag, dann ist ihre Zeit voll ausgenützt und das ist doch auch die Absichtjeder gutbürgerlichen Frau, die ihren Beruf ernst und heilig liebt. Daneben haben wir aber noch eine andere Art von Frauen vergessen, die möglichst rasch und oberflächlich ihre Hausgeschäfte machen, die ihre Kinder, möglichst alle, wenn sie kaum gehen können, in den Kindergärten abliefern und schon vor dem Aufstehen den Radio oder Grammophon surren lassen oder irgendwo einen Schundroman lesen. Am Nachmittag gehts in den Kino, ins Café; damit man sich dies leisten kann, kauft man dort ein, wo alles fabelhaft billig ist, kauft auch noch Farbe und Pinsel und streicht in irgendeiner Lustanwandlung daheim die Fenster und Möbel neu. Das Ende vom Lied wird sein: Eines Tages wird der Mann ohne Anstellung sein, brotlos, er muss stempeln gehen, die schönste und sicherste Kundenarbeit ist abgeschafft, denn durch den Rundfunk hat man die Frauen unterrichtet, wie sie selbst schreinern, malen, gipsen, tapezieren können. So wird programmmässig, bewusst und unbewusst die Arbeitslosigkeit geschürt, die Unzufriedenheit gepflanzt, um zum Ziele zu kommen: zum Bolschewismus.

«Ich gratuliere Malermeister Würgler zu seinem Leserbrief. Ich schlage vor, dass wir den Text etwas kürzen – sofern der Verfasser damit einverstanden ist – und ihn für ein Flugblatt verwenden, das wir bei der Druckerei Hummel in Auftrag geben mit dem Titel:

Pfusch ist teurer als Qualität.

Die Gewerbebetriebe von Dietikon bürgen für fachmännische Arbeit.

Gleichzeitig versenden wir herzliche Festtagsgrüsse mit den Namen sämtlicher Mitglieder unseres Vereins und den Adressen ihrer Betriebe.»

Der Vorschlag wurde mit Applaus angenommen und nicht wenige gratulierten Würgler zu seinem Text. Der Präsident spendierte gar einen halben Roten und setzte sich mit seinem glimmenden Stumpen eine Weile zu Wiederkehr und Würgler, die wie immer nebeneinander sassen.

Plötzlich verspürte Würgler das Bedürfnis, im Freien ein paar Schritte zu tun, was dem Kaminfeger nur recht war, hatte er doch mit Tabaksqualm seine liebe Mühe. Sie zahlten und verliessen das Lokal.

Der Föhn war zusammengebrochen und hatte einem giftigen Westwind das Feld überlassen, der Novemberlaub durch die Luft trieb und die Strassenlampen baumeln liess. Der Mond hatte einen Hof und wurde durch vorüberjagende Wolkenfetzen immer wieder verhüllt. Ein seltsam dumpfes Geräusch ging durch die Luft, fast wie das tiefe Horn eines Dampfers, der ablegen wollte.

Würgler fasste Wiederkehrs Arm. «Was ist das für ein Geräusch?»

«Stammt wohl von einem Kamin, über das der Wind fegt», antwortete dieser, «dieselbe Erscheinung, wie wenn man über den Hals einer geöffneten Flasche bläst.»

«Sturmzeit», antwortete Würgler.

«Nicht nur in der Luft», ergänzte Wiederkehr.

2. Luftfahrt

Auch wenn die Bollers keine Kinder hatten – ein Christbaum musste sein und zwar eine Weisstanne. Über zwei Meter gross, mit ausladenden Ästen stand sie jeweils im Salon vor dem Sekretär. Sie stammte immer aus dem Wald der Bürgergemeinde und wurde vom Förster persönlich aus den schönsten Bäumen ausgewählt.

Er brachte sie jeweils selbst vorbei, befestigte sie im grossen schweren Holzkreuz und sicherte sie mit vorbereiteten Keilen, sodass sie selbst bei Durchzug im Salon dastand, als wäre sie dort gewachsen. Dann trat der Förster einen Schritt zurück, musterte den Baum wohlgefällig und versorgte Ziehklinge, überzählige Keile und den Hammer in seinem Rucksack, worauf Luise Boller und Anna aus der Küche traten mit dem immer wieder bewundernden Ausruf, der diesjährige Baum sei ja noch schöner als der letztjährige. Dann wurde ihm von Anna ein hübsch eingepackter Christstollen überreicht, worauf der Förster jeweils schmunzelnd sagte: «Der ist ja noch schwerer als der letztjährige!»

Kaum hatte der Förster seinen Christstollen in den Rucksack gelegt und das Haus verlassen, stürzten sich die beiden Frauen mit Feuereifer in die schönste Arbeit des Jahres. Sie begann mit der Christbaumspitze, die in ihrem gepolsterten Karton ein Jahr im Wäscheschrank geruht hatte. Dann trugen sie viele Schachteln herbei, mit Kugeln in allen Farben, glitzernden Girlanden und luftigem Engelhaar, mit Lametta, Kerzenhaltern und Krippenfiguren, die ihren Platz immer am Fusse des Baumes fanden, in Jahr für Jahr derselben Anordnung, die sich selbst dem Hausherrn eingeprägt hatte, der in diesem Trubel eine wichtige Aufgabe hatte:

Er war nämlich für den Einkauf jener Süssigkeiten verantwortlich, für die er zum Unwillen der beiden Frauen das Wort «Verbrauchsmaterial» verwendete. Es hing als in allen Farben leuchtender Zierrat im Astwerk des Baumes, Marzipanengel, Schokoladehirten, Lämmer und Mäuschen in Zuckergelee, worauf als Abschluss des Schmückens jenes Silberglöckchen ins Gezweig gehängt wurde, das zur Bescherung rief.

War diese vorbei, so waren Gäste hochwillkommen. Alle wurden mit Annas Weihnachtsgebäck und heisser Schokolade bewirtet. Die beiden Frauen freuten sich vor allem, wenn Nachbarskinder vorbeikamen und den Baum bewunderten, wobei es sich natürlich herumgesprochen hatte, dass die Hirten, Engel, Lämmer und Mäuschen im Gezweig geplündert werden durften, sofern man sich manierlich aufführte. Selbstredend, dass die baumelnden Süssigkeiten immer wieder ergänzt wurden.

Am zweiten Weihnachtstag traf meistens Jakob Ehrsam ein, der wie immer einen ganzen Jahrgang von Bollers Aviatiker-Zeitschrift erhielt und dieses Jahr ein ungewöhnliches Geschenk, nämlich eine Eintrittskarte für den Besuch des Flugmeetings in Dübendorf und zwar am Samstag, den 30. Juli 1932. Eine Riesenüberraschung.

Es sollte nicht die einzige sein, denn Mitte März trat der Werkstattchef zu Jakob Ehrsam: «Du beginnst jetzt bald dein letztes Lehrjahr, Jakob, und ich darf dir mitteilen, dass wir noch nie einen tüchtigeren Lehrling hatten. Wir zweifeln nicht daran, dass du die Abschlussprüfung mit Auszeichnung bestehen wirst und deshalb machen wir dir auch einen ganz besonderen Vorschlag. Komm doch bitte einmal mit.» Er führte ihn zur Karosseriewerkstatt, wo in einem grossen Abstellraum ein total verbeultes Autowrack stand.

«Diesen verunfallten Wagen mussten wir vor einer Woche von der Bernstrasse holen. Der Fahrer fuhr von einem Männerabend in Neuenhof nach Zürich, ziemlich bezecht und ausgesprochen fröhlich. Auf der Höhe des Gaswerks gab er Vollgas und glaubte, ein Tier auf der Strasse zu sehen, eine Art Gespensterkuh, die unvermittelt aus seinem Alkoholnebel auftauchte. Er riss das Steuer herum, kam ins Schleudern, gab Gegensteuer, bremste, weil ein Gartenmäuerchen auftauchte, das aber durchaus nicht wich, sondern immer schneller näher kam und dem Wagen einen enormen Puff versetzte, was zur Folge hatte, dass er sich überschlug, dabei aber weiter rutschte und schliesslich auf dem Dach liegend zum Stehen kam.

Die Polizei befreite den Fahrer aus seinem blechernen Gefängnis und brachte ihn mit bösen Schnittwunden und einem Armbruch ins Spital. Zu seinem Glück trug er einen steifen Hut, eine Melone, welche ihn vermutlich vor Kopfverletzungen bewahrt hat.

Vor zwei Tagen hat sich der Mann nach seinem Wagen erkundigt. Schrott, sagten wir ihm, da lasse sich nichts mehr flicken, vielleicht hätte der Ersatzteilhändler Tognazzo auf der Werdinsel in Höngg dafür Verwendung – allerdings sei der Transport dorthin nicht gratis. Wir boten ihm an, den Wagen zum Schrottwert zu übernehmen und damit war er einverstanden. Kurz und gut, Jakob, wir dachten, die Wiederherstellung dieses Autos wäre doch eine Arbeit für dich. Überlege dir die Sache in aller Ruhe.»

Nach Arbeitsschluss begab sich Jakob immer wieder zum Wrack, einem Ford A, eine Limousine aus dem Jahr 1928, eine beinahe neuwertige Autoleiche. An einem Samstagmorgen, als er in einer Arbeitspause wieder einmal das Wrack besichtigte, traten der Werkstattchef und ein Meister der Karosserieabteilung zu ihm.

«Und?», fragten sie.

«Die Arbeit reizt mich, aber ich habe ein paar Fragen.»

«Nur zu, Jakob.»

«Wem gehört das Fahrzeug?»

«Der Firma Berna.»

«Wem gehört es, wenn ich die Arbeit zustande bringe?»

«Dir, sofern du Berna den Kaufpreis des Wracks zurückerstattest und der liegt unter fünfhundert Franken, aber wir haben auf Wunsch des Verkäufers Stillschweigen vereinbart. – Falls du zusagst, Jakob, was gedenkst du als Erstes zu unternehmen?»

Jakob musste sich nicht lange besinnen.

«Die Karosserie entfernen, vielleicht auch den Motorblock. Das Chassis überprüfen. Vermutlich muss es gerichtet werden. Ich habe mir von der Generalvertretung bereits Pläne besorgt.»

Die beiden Männer nickten befriedigt.

«Lege uns alle zwei Wochen einen Arbeitsplan vor, damit wir dich mit Rat und Tat unterstützen können.»

Die Eltern staunten über die langen Arbeitszeiten ihres Sohnes und stellten ihn schliesslich zur Rede.

Dieser aber sagte bloss, es handle sich um eine grosse Überraschung und er bitte sie sehr, sich keine Sorgen zu machen. Als sie die ausgezeichneten Zeugnisse der Gewerbeschule sahen und mit dem Werkstattchef gesprochen hatten, waren sie beruhigt – allerdings, auch dieser rückte nicht heraus, welcher Art die Überraschung sein sollte, an der Jakob so versessen arbeitete. Sie atmeten jedoch auf, als sich ihr Sohn wieder vermehrt der Aviatik zuwandte, je näher der Termin des Flugmeetings rückte und Bücher über Walter Mittelholzers Flugabenteuer in Afrika verschlang. Dann war da auch die Geschichte der Atlantikbezwingungen mit Flugzeugen und Luftschiffen, wo immer wieder von diesem Postflieger Charles Lindbergh zu lesen war, der erstmals ohne Zwischenlandung von New York nach Paris flog, aber auch jene der beiden Piloten Nungesser und Coli, die ein paar Tage vorher dasselbe in umgekehrter Richtung versuchten, aber nie in New York angekommen waren …

Als ihn Onkel Otto an diesem 30. Juli 1932 nach dem Mittag mit seinem roten Peugeot 201 abholte, rieb er sich voller Vorfreude die Hände und las immer wieder das Programm von «Europas grösster flugtechnischer Veranstaltung». An diesem Nachmittag war sie mit Fallschirmsprüngen, Flugakrobatik und Staffelflügen besonders reichhaltig. Kaum hatten sie ihren Wagen verlassen, so jaulten Flugzeugmotoren auf, um gleich darauf in einer gemütlicheren Tourenzahl weiterzulaufen. Was für eine Musik! Was für ein Geruch, der über den Platz strich! Flugbenzin! Das Parfüm des Fortschritts, der Geschwindigkeit und des Wagemuts!

Beim Kunstflugwettbewerb hielten die Zuschauer den Atem an. Totenstille lag über dem Platz, plötzlich zerrissen durch hochgezüchtete Motoren, deren Heulen die akustische Schmerzgrenze erreichte. Unglaublich, was die Akrobaten der Luft zeigten. Rückenflug, Rolle, Immelmann, Looping und noch unglaublicher, dass sie nach ihren atemberaubenden Figuren weder die Besinnung noch die Orientierung verloren, sondern sicher landeten.

Die Staffelwettbewerbe beeindruckten Jakob am meisten. Zentimetergenau ausgerichtet donnerten die Flugzeuge über die Köpfe der Zuschauer, stiegen blitzartig in den Sommerhimmel, verschwanden kurz hinter dem Zürichberg, um in gänzlich neuer Formation wieder aufzutauchen, wobei die Italiener den Vogel abschossen, indem sie am Ende ihrer Tragflächen Raketen zündeten, die am Himmel Farbschweife der Landesfarben Italiens hinterliessen. Sie wurden schliesslich auch als Sieger des Staffelfluges ausgerufen und posierten als Gruppe auf dem Flugfeld vor dem begeisterten Publikum. Boller stiess Jakob an: «Was für geschmackvolle Uniformen aus feinem Stoff, wenn man sie mit den hagebuchenen Kitteln und Hosen unserer Soldaten vergleicht!»

Die Pausen zwischen den einzelnen Programmteilen waren ziemlich lang. Immer wieder blieb deshalb Zeit, die ausgestellten Flugzeuge sorgfältig zu betrachten. Die meisten waren Doppeldecker, aber die Konstruktionen waren Jakob gleichgültig. Ihn interessierten die verarbeiteten Materialien. Gerne hätte er darüber mehr erfahren, aber als er bei einer parkierten «Bristol» das Leitwerk beklopfte, wurde er sofort auf Englisch angefahren und gemessen an der Wortmelodie und dem Tonfall nach musste das etwa heissen «Scher’ dich zum Teufel, du Lümmel!»

«Merkwürdig», sagte Jakob zu Otto Boller, «ich kann nirgends ein deutsches Flugzeug entdecken, nur französische, italienische und englische.»

«Das ist richtig, Jakob, allerdings wird uns heute eine Junkers Ju 52 mit ihrem Besuch beehren. Das ist eine dreimotorige Maschine, mit Wellblech beplankt, welche achtzehn Passagiere befördern kann – aber du hast schon recht, deutsche Flugzeuge sind an diesem Anlass die grossen Abwesenden. Der Grund liegt im Friedensvertrag von Versailles, der den Deutschen untersagt, grössere Flugzeuge zu bauen und insbesondere Kriegsflugzeuge. Nur munkelt man aber, dass diese Bestimmungen umgangen werden. Deutschland nagt noch immer am verlorenen Krieg und wird sich diese Bevormundung auf die Dauer sicher nicht gefallen lassen. Schon heute betreibt die Deutsche Lufthansa ein grosses Liniennetz in Europa und erprobt Katapult-Wasserflugzeuge für den Postverkehr nach Südamerika. Du wirst sehen, die Deutschen werden uns immer wieder und je länger je mehr in Erstaunen versetzen und wenn du das Programm sorgfältig gelesen hast, sogar diesen Abend. Nach dem Nachtessen im Restaurant des Flugbahnhofs sagte Boller mit einem Blick aufs Programmheft und seine Uhr: «So Jakob, jetzt etwa müsste es eintreffen. So etwas wirst du nicht so schnell wieder erleben. Komm, wir gehen ins Freie.»

Ein Brummen in der Luft, das immer näher kommt. Rot und grüne Positionslichter schweben durch die Nacht. Plötzliches Aufflammen von Flab-Scheinwerfern entlang des Pistenrandes mit ihren grellen Strahlen. In dieses Lichtbett hinein schiebt sich gespenstisch die gerundete Spitze eines Körpers, dessen Ende noch nicht zu erkennen ist. Ein Monstrum wie aus einer anderen Welt, ein schwebendes Ungeheuer von riesigem Ausmass, unheimlich, bedrohlich, welches immer tiefer sinkt, als wolle es sich hier in Dübendorf zur Ruhe legen, ein Dinosaurier der Lüfte, ermüdet von seiner Reise zum Mond, zum Mars oder den Sternen.

Tausende von Menschen verfolgen gebannt das Schauspiel und bleiben ruhig, bleiben still, sagen kein Wort, wagen kaum zu atmen. Zu mächtig ist das Geschehen, obwohl man es angekündigt hat, zu gigantisch das Ausmass des fliegenden Schiffs mit den stecknadelgrossen Lichtern der Passagierkabine, als wäre ein Ozeandampfer in Dübendorf gelandet.

Das Luftschiff wendet und dreht sich im Scheinwerferlicht, beweist seine Beweglichkeit, steigt plötzlich höher und höher und verschwindet schliesslich leise brummend und mit bläulich züngelnden Flammen aus dem Auspuff seiner Motoren im sternenübersäten Nachthimmel.

Mit seinem Satz: «Die Deutschen werden uns je länger je mehr in Erstaunen versetzen» hatte Otto Boller recht, denn vier Monate später wassert auf dem Zürichsee Do-X, das grösste Passagierflugzeug seiner Zeit, ein Flugboot oder fliegendes Schiff. Amtlich exakt: ein Verkehrsflugschiff.

«Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen, Jakob!», hatte Onkel Otto am Telefon gesagt. Beim Hafen Enge fanden sie einen Parkplatz und da lag es im unteren Seebecken vor Anker, etwa zweihundert Meter vom Ufer entfernt, wie ein urtümliches Wasserwesen, sich träge auf den kleinen Wellen wiegend, während Ruder- und Segelboote als wären es frisch geschlüpfte Enten oder Teichhühner um das Riesenvieh schwammen. Seine Tragflächen hatten gewaltige Ausmasse und auf ihnen war ein stegartiger Aufbau mit zwölf Motoren angebracht.

«Kaum zu glauben, dass dieses Ding fliegen kann», brummte Jakob und musterte das Ungetüm immer wieder.

«Und doch ist es so», antwortete Onkel Otto, «sogar mit hundertneunundsechzig Passagieren.»

Vom Bootsverleih Enge liessen sie sich zum Flugschiff rudern, wo sie von einem Steward in dunkelblauem Dienstanzug überaus zuvorkommend empfangen wurden und eine Viertelstunde lang erschöpfend Auskunft über das fliegende Schiff erhielten. Er zeigte ihnen die drei verschiedenen Decks, den Frachtraum, den grosszügigen Passagierraum und sogar den Führerstand. «Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen», sagte der junge Mann, als ihm Boller für seine Bemühungen ein Fünffranken-Nötli zusteckte, «jetzt sind wir wieder wer und wenn Adolf Hitler im März des nächsten Jahres die Reichstagswahlen gewinnt – woran ich nicht zweifle – werden wir bald das sein, was wir einmal waren, vielleicht noch mehr.»

Er winkte ihnen aus der Luke des Frachtraumes zu und verfolgte aufmerksam ihre Schritte auf dem schwankenden Fallreep zum Ruderboot.

Auf der Rückfahrt blieb Jakob Ehrsam merkwürdig still, als wälze er im Kopf ein grosses Problem. Er fuhr leicht zusammen, als Onkel Otto fragte: «Was meinst du zu einem Mittagessen bei uns? Ich glaube, Luise würde sich sehr freuen, dich wieder einmal zu sehen.»

Da war Jakob sofort einverstanden, denn die sonntäglichen Essen bei Bollers mit Vorspeise und Dessert waren für ihn immer etwas Besonderes und er brachte seine Zuhörer zum Staunen, als er sehr anschaulich von seinen Arbeiten am Ford A berichtete. Dann aber wechselte er plötzlich das Thema, denn seit dem Flugmeeting gehe ihm das Fliegen nicht mehr aus dem Kopf und wenn er an das fliegende Schiff von heute denke, das, wie der Steward berichtete, um die halbe Welt geflogen sei, müsse mit diesem Aufschwung im Deutschen Reich schon etwas dran sein und dieser Flugzeugkonstrukteur Dornier biete für Jakob Ehrsam aus dem Limmattal vielleicht die besseren Zukunftschancen als Berna, FBW oder Saurer.

«Luisa», sagte Otto darauf, «ob du es gestattest oder nicht, jetzt ist eine Zigarre fällig.»

Entschlossen schritt er zum Sekretär und erschien mit einer pechschwarzen Brasil, die er aufs Tischtuch legte: «Jakob, hast du das golden blitzende Abzeichen am Rockaufschlag des Stewards gesehen?»

Jakob nickte.

«Hast du es erkannt? Nein? – Gut. – Es ist das Parteiabzeichen der NSDAP, der Partei Adolf Hitlers. Ich kann diesen Politiker schlecht einschätzen. Seinen Anhängern und Parteigenossen verspricht er jedenfalls das Blaue vom Himmel: Arbeit für alle, Wohlstand für alle, Ferien für alle, gerechter Lohn für alle, tiefe Steuern für alle, eine grossartige Zukunft für alle. Ob das gut geht, weiss ich nicht. Deshalb Jakob: Triff keine voreiligen Entschlüsse und warte das Jahr 1933 ab, dann werden wir sehen, wie der Hase läuft. – Jetzt muss ich mich aber unbedingt bei den Ehrsams wegen der Anlieferung unseres Patenkindes melden.»

Als er wieder zurückkam: «Erstens funktioniert die automatische Telefonzentrale in Dietikon ohne Tadel und zweitens sind wir bei den Ehrsams zum Nachtessen eingeladen – auch Sie, Anna – mit den letzten grünen Würsten und dem letzten Sauser. Wenn das kein Prachtssonntag ist, will ich nicht mehr Otto Boller heissen, dabei habe ich sogar vergessen meine Brasil anzuzünden und wie ich sehe, liebe Gattin, hast du sie bereits wieder in mein Versteck gebracht!»

3. Der Gertelklub

An einem der letzten Novembertage 1932, welcher den ersten Schnee erahnen liess, stülpte sich Konrad Haug im Tenn einen alten Filz aufs Haupt, ergriff den an einem rostigen Nagel hängenden Gertel und rief so laut er konnte in Richtung Küche: «Christbäume Harwätti». Seine Frau in der Küche verstand «Istbaumwätter», was keinen Sinn ergab, so dass sie die Türe zum Tenn öffnete, worauf sogleich eine aromatische Dampfwolke entwich, denn Anna war am Herstellen von Quittengelee, der jeweils im Winterhalbjahr am Sonntag auf den Tisch kam und immer reissenden Absatz fand.

«Ich sehe nach der kleinen Christbaumpflanzung in der Harwätti», rief Konrad und schwang dabei seinen Gertel. «Ich muss vor dem ersten Schnee hinter das Unkraut, sonst überwachsen die wilden Brombeeren, das Geissblatt und die Brennnesseln die kleine Pflanzung und ersticken die jungen Bäumchen.»

«Nur zu, Konrad», rief Anna, «aber mich führst du nicht hinters Licht. Du gehst doch zu einer Versammlung des Gertelklubs in die Waldschenke. Übrigens habe ich vor einer Minute Miggel vorbeigehen sehen. Er wird dich gewiss am Weiher erwarten.»

Konrad trat zu Anna. «Du hast recht, ich bin zu alt, um dich hinters Licht zu führen, aber glaube mir, heute geht es um wichtige Dinge.»

Die kleine Christbaumpflanzung am Fuss des Altberges war schnell in Ordnung gebracht und dann stiegen sie über eine steile Waldstrasse zum «Felsenbrünneli» wo das Wasser aus einer Röhre munter in ein gemauertes Becken plätscherte. Haug atmete tief durch. «Ich nehme an, Miggel, du weisst noch, was das für ein Geschwätz gab, als die Schiblis vor ziemlich genau zehn Jahren mit Ross und Wagen auf den Altberg zogen. Kein Mensch hätte darauf gewettet, dass es die Schiblis dort oben auch nur ein ganzes Jahr in ihrer Hütte aushalten würden. Aber da haben wir uns alle schwer getäuscht. Mit unglaublichem Fleiss und aussergewöhnlicher Tatkraft haben sie sich über Wasser gehalten, vier Mädchen grossgezogen, das Haus instand gesetzt, einen Pflanzblätz angelegt und eine eigene Wasserversorgung gebaut. Fünf Jahre lang musste das Wasser für Wäsche, Küche und Körperpflege mit der Rückentanse von diesem Brunnen aus heraufgebuckelt werden und so nebenbei entstand für die Kinder eine Wippe und eine Schaukel, nicht zu vergessen die Kaninchenställe, die Freiluft-Kegelbahn und vermutlich noch vieles andere mehr.»

Sie nahmen die Treppe, die am nigelnagelneuen Naturfreundehaus Schlieren vorbei zum Grat des Altberges führte. Die kleine Gaststube war zur Freude der Wirtin zum Bersten voll, alles Mitglieder des Gertelklubs, einer lockeren Verbindung von politisch interessierten Männern, hauptsächlich Bauern, aus den Dörfern am Fusse des Altberges. Eine kleine Gemeinschaft ohne Satzung, Vereinsbeiträge oder Generalversammlung. Man traf sich vornehmlich im Winterhalbjahr am ersten Montag des Monats zu einem einfachen Abendessen, das durch die energische Wirtin Rosa Schibli bestimmt wurde, diesmal Kaninchenragout, was mit beifälligem Gemurmel aufgenommen wurde, war das doch eine ihrer hochgeschätzten Spezialitäten. Nach lockeren politischen Gesprächen wurde jeweils durch eine der Schibli-Töchter das Essen serviert und dann ergab sich meistens noch ein Jass. Es kam aber auch vor, dass sich der eine oder andere verabschiedete oder dass ein Teil der Anwesenden die Gespräche weiterführte, ganz nach Belieben der Teilnehmer.

Der heutige Abend allerdings war eine Ausnahme. Konrad Haug hatte nämlich die verschiedenen Gemeindepräsidenten der Dörfer rings um den Altberg eingeladen und sie gebeten, sich zum Thema «Wohin steuert unser Land?» Gedanken zu machen. Er machte kein langes Federlesens und kam, nachdem er alle Anwesenden begrüsst hatte, sogleich zur Sache. «Die Unsicherheiten in unserem Land sind gross. Die Arbeitslosigkeit steigt und steigt. ‹Stempeln gehen› ist mittlerweile ein jedermann vertrauter Ausdruck geworden. Ladenbesitzer klagen über Umsatzschwund, Handwerker über weniger Aufträge, grosse Fabriken müssen einen Teil ihrer Belegschaft entlassen oder noch schlimmer – sind wie der Konzern Escher Wyss – dermassen in Bedrängnis gekommen, dass ihr Überleben durchaus nicht sicher ist.

In unseren Nachbarländern ist die Lage nicht besser. Ganz besonders schlimm wütet die Krise im Deutschen Reich und deshalb ist es kein Zufall, dass dort ein Wundermann auftritt, der dank seinen Versprechen unglaublichen Zulauf erhält. Aber auch in unserem Land gibt es Leute, welche glauben, an unserem Staat und seinen Einrichtungen herumdoktoren zu müssen und im germanischen Heilsbringer ein Vorbild sehen. Sie sammeln Arbeitslose um sich, unzufriedene Kleingewerbler, aber auch arbeitslose Akademiker. Sie fordern einen Führer, der eine neue Ordnung schafft und das lärmige und in ihren Augen unnütze Parteiengezänk zum Verstummen bringt. Noch wissen wir nicht, was daraus wird. Aber es gilt, hellhörig zu sein.

Gewiss, unsere Dörfer rings um den Altberg sind bis heute mehr oder weniger schlichte Bauernnester geblieben, aber die Stadt dringt je länger je mehr in unsere beiden Täler ein. Der Vorortsgürtel mit ehemals selbstständigen Gemeinden ist durch die Stadt aufgesogen worden und wird von Arbeitern und Angestellten mit ihren Familien bewohnt, die auch ihre Bedürfnisse und Wünsche haben, aber andere als Bauern und Handwerker.

Aber ob wir wollen oder nicht – die neue Zeit pocht auch an die Fensterläden von Hüttikon oder Oetwil und wir können sie nicht aufhalten. Auch im Limmat- oder im Furttal knattert da und dort ein Traktor über ein Feld und in vielen Stuben steht mittlerweile ein Radiogerät. Was das Zeitzeichen von Radio Beromünster ist, wissen sogar die Schulkinder. Zwar können wir uns die Ohren verstopfen, aber dann sind wir von Nachrichten abgeschnitten, die je länger je mehr uns auch als Staatsbürger etwas angehen. Niemand wunderts, dass die Nachrichtensendungen von Beromünster am häufigsten gehört werden.»

Beschlüsse wurden im Gertelklub keine gefasst, aber der Gedankenaustausch war diesmal so lebhaft, dass er sogar nach Rosa Schiblis trefflichem Kaninchenragout weiterging und der eine oder andere Teilnehmer dachte: «Jetzt muss auch bei uns ein Radiogerät her!»

Auf dem Heimweg nahmen Miggel und Konrad die Versammlung nochmals durch.

«Warum hast du eigentlich die Gemeindepräsidenten eingeladen?», fragte Miggel unvermittelt.

«Na ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir in schwierigen Zeiten miteinander reden. Nur so stellt man fest, wo die Leute der Schuh drückt. Sicherlich hast du bemerkt, dass vor allem zwei Themen immer wieder aufgegriffen wurden: die Entwicklung in Deutschland und die Bünde, die sich jetzt zur Nationalen Front zusammengeschlossen haben. Kein Wort fiel gegen die Sozialdemokraten. Was für ein Unterschied zu den 1920er-Jahren. Da hat es doch dauernd Sticheleien gegen die Sozis gegeben. Merkwürdig. Sehr merkwürdig.»

«So merkwürdig finde ich das nicht, Konrad. Schliesslich hast du mit deiner Einleitung den darauf folgenden Gesprächen bereits eine bestimmte Wendung gegeben.»

«Mag sein», entgegnete Haug, «und doch wäre es möglich und sehr zu wünschen, dass zwischen den Bürgerlichen und den Sozis allmählich ein Friedenszustand entsteht, keine Liebesehe, aber vielleicht ein Vernunftfrieden. Das Dauergedonner aus dem Reich wird diese Entwicklung möglicherweise befördern. – Ich habe übrigens vom ehemaligen Wandervogel Hoefele – wie jedes Jahr zur Adventszeit – einen Brief erhalten. Er hat als Jurist promoviert und arbeitet auf dem Baureferendariat Stuttgart, was, wie mir Ferdi erklärt hat, so viel wie Bauamt bedeutet. Ich glaube, er zeichnet ein ziemlich sachliches Bild von den politischen Zuständen in Deutschland, wo die Sozialdemokraten und das christliche Zentrum den hemmungslos angreifenden Nationalsozialisten nicht gewachsen sind. Er berichtet von Saalschlachten mit Toten und Verletzten, die vor allem zwischen den Kampforganisationen der Kommunisten und der Nazis immer wieder ausgetragen werden, wo sich die SA besonders gewalttätig zeigt.»

«SA» sagte Ehrsam, «mich dünkt, ich hätte diesen Namen auch schon gehört, aber er sagt mir nichts.»

«‹SA› heisst Sturmabteilung und ist die Privatarmee der Nazis. Sie tragen Uniform, bestehend aus Braunhemd, Mütze mit Sturmriemen, Dienstdolch, Schulterriemen, Stiefelhose mit …»

«Es reicht», rief Miggel, «da wird einem ja nur schon vom Zuhören übel. Und das hat dir dieser Hoefele alles geschrieben?»

«Nein, natürlich nicht. Er hat mir eine Wochenschrift beigelegt, die ganz neu herausgekommen ist. Sie heisst ‹Der SA-Mann›, wobei Hoefele beifügte, diese Leute nenne man im Volksmund ‹gestiefelte braune Kater› – aber wehe, wenn man ihnen in die Fänge gerate. Seinen Brief schliesst er mit der Bemerkung, er vermute, je länger die Krise dauere, desto grösser werde der Zulauf zur NSDAP» – und als ihn Miggel verständnislos anschaute – «Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.»

Miggel sann einen Augenblick nach. Dann meinte er, einen dümmeren Namen für eine Partei habe er noch nie gehört. Er erinnere ihn sehr an einen weissen Schimmel oder einen schwarzen Rappen und im Übrigen könnten ihm diese Nazis den Buckel herunterrutschen.

«Mir auch», antwortete Konrad, «aber sollten sie in Deutschland an die Macht kommen, wird es sehr ungemütlich, auch für uns.»

Sie traten aus dem Wald und nahmen den Weg zum Weiher, der mondübergossen ruhte, ein schwarzer Spiegel, dahinter ein raureifbedeckter Wiesensaum, der bis zum schweigenden Wald reichte. Würzig war die Luft und roch nach Harz.

Haug bückte sich und warf einen Kieselstein ins Wasser, dessen Spiegel zerriss mit kleinen Wellen, die sich unaufhaltsam nach allen Seiten ausbreiteten.

«Ähnlich wie in der Politik», brummte Ehrsam.

«Ich weiss nicht, ob der Vergleich stimmt», meinte Haug, «aber wir wollen warten, bis sich die Wellen verlaufen haben.»

Und als der Mond wieder ruhig auf dem Wasser lag: «Jetzt können wir gehen.»

Im kleinen Haus des verstorbenen Holzers, wo sich Tildys Bruder häuslich eingerichtet hatte, brannte noch Licht. Miggel klopfte an die Türe und Ferdi öffnete ihm sofort. «Ich habe soeben einen Brief an Doktor Brandt beendet, jenen Militärarzt, der mich im Lazarett so gut gepflegt hat. – Was führt dich zu mir?»

«Ich war mit Konrad in der Waldschenke auf dem Altberg zusammen mit andern politisch interessierten Bürgern, hauptsächlich Landwirte und Gewerbetreibende. Konrad hat die Versammlung eröffnet mit einem Ausblick auf unsere politische Zukunft. Die Gespräche und Stellungnahmen waren sehr aufschlussreich und kreisten immer wieder um die Ereignisse in Deutschland. Was hältst du davon?»

Ferdi trat zum Küchenschaft. «Wenn du mit mir einen Schlummertrunk nimmst, berichte ich dir gerne, was ich weiss.»

Sie stiessen miteinander an und Miggel fragte scherzhaft: «Möchtest du nicht helfen, dieses neue Deutschland, dieses ‹Tausendjährige Reich› mit aufzubauen?»

«Damit es mir auch noch mein zweites Bein abnimmt? – Miggel, die Bewegung der Nazis will mit allen Mitteln an die Macht. Und falls sie das erreicht, wird sie sie schamlos für ihre Zwecke und Ideen benützen und den Führerstaat, also die Diktatur, durchsetzen. Dieser Hitler hat ein Buch geschrieben, das ich auf Empfehlung von Doktor Brandt gekauft habe. Es heisst ‹Mein Kampf›. Ich leihe es dir gerne aus, aber ich warne dich. Der Mann mag ja gewisse Talente haben, aber ein Schriftsteller ist er nicht. Wie er schreibt, ist fürchterlich, aber was er schreibt, ist Zunder. Warte mal!»

Ferdi trat in seine Schlafkammer und trat mit einem Buch heraus, das mit einer ganzen Schar von Zetteln gespickt war. «Hör dir das an, Miggel: ‹Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei übernimmt aus dem Grundgedanken einer allgemeinenvölkischen Wertvorstellung die wesentlichen Grundzüge, bildet aus denselben unter Berücksichtigung der praktischen Wirklichkeit, der Zeit und des vorhandenen Menschenmaterials sowie seiner Schwächen ein politisches Glaubensbekenntnis, das nun seinerseits in der so ermöglichten straffen organisatorischen Erfassung grosser Menschenmassen die Voraussetzung für die siegreiche Durchfechtung dieser Weltanschauung selber schafft.› Willst du noch mehr hören?»

«Nein Ferdi, es reicht.»

Miggel gähnte, erhob sich und reichte Ferdi die Hand. «Danke fürs Bier. Wir sehen uns morgen beim Abendessen.»

Ferdi sah ihm nach, wie er die Strasse überquerte, aufrecht, energisch, zielbewusst. Solche Männer hatte das Deutsche Reich im Krieg verloren.

Jetzt fehlten sie.

4. Fröntler

In Zürich brodelte es.

Demonstrationen von Arbeitslosen. Demonstrationen von streikenden Arbeitern. Aufmärsche von Fröntlern. Pöbeleien. Aufläufe. Krawalle. Scharmützel mit der Polizei, die im Stahlhelm und mit Knütteln aufmarschiert. Schlägereien. Steinwürfe gegen die Staatsgewalt. Schüsse.

Auf der Redaktion des «Volksrecht» kam man kaum nach mit der Sichtung und Kommentierung der Ereignisse, sodass Chefredaktor Nobs Jakob Grau in sein Büro bat. «Dein Dietikon in Ehren, Jakob, aber jetzt gehörst du nach Zürich. Ich weiss, es ist sozusagen ein Überfall auf deine Person, aber nachdem wir jetzt die Redaktion Tag und Nacht besetzt halten, bleibt mir keine andere Wahl. Unsere Sekretärin ging für dich auf Wohnungssuche und wurde fündig mit einer Wohnung der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich. Sozusagen im Herzen des ‹Roten Zürich›. Schau sie dir zusammen mit deiner Frau so schnell wie möglich an.»

Die Wohnung an der Sihlfeldstrasse 156 hatte beiden gefallen. Sie war geräumig, lag in der Nähe der Redaktion und in unmittelbarer Nähe der grosszügigen Grünanlage des Bullingerhofes. Der Abschied von Dietikon war ihnen zwar nicht leicht gefallen, aber die neuen Nachbarn hatten sie freundlich empfangen und schienen sogar ein bisschen stolz zu sein, dass in ihrer Überbauung ein Redaktor des «Volksrechts» wohnte.

Jetzt sass Jakob Grau also in seinem neuen Arbeitszimmer und schüttelte immer wieder den Kopf. Vor ihm lag ein Papierstoss aus Flugblättern, Aufrufen und vor allem einigen Ausgaben eines ganz neuen Wochenblattes der Nationalen Front betitelt mit «Der eiserne Besen».

Was für ein Dämon war denn nur plötzlich in die sonst so biederen und nüchternen Schweizer gefahren? Die sogenannten Fronten waren plötzlich wie Pilze aus dem politischen Boden geschossen. Da gab es die «Neue Front», die «Nationale Front», den «Bund nationalsozialistischer Eidgenossen», die «Winkelriedfront», die «Union nationale». Sie alle wollten mehr oder weniger dasselbe, nämlich eine nationale Erneuerung und verstanden sich als politische Kampforganisationen, die durch die Erfolge Hitlers regelrecht beflügelt wurden. Ihre Auftritte wurden immer dreister und ihre Propaganda auch.

Angewidert betrachtete Grau ein Flugblatt der Nationalen Front, das noch vor Weihnachten verteilt worden war. Es zeigte die Karikatur eines feisten jüdischen Geschäftsmannes in gediegenem Gehrock, mit Backenbart und stechenden Augen, die auch eine unzweideutige Lüstern- und Geilheit zum Ausdruck brachten und selbstverständlich mit dem Kennzeichen jener Nase versehen war, welche in den entsprechenden Kreisen als «Synagogenschlüssel» bezeichnet wurde. Vor einer Reihe Geldsäcken stehend, hielt er einem völlig zerlumpten Kind ein armseliges Weihnachtsbäumchen hin. Darunter stand fett und gross: «Kauft nicht im jüdischen Grosswarenhaus.»

«Das geht zu weit», brummte Grau, «das ist Hetze, aus Deutschland importierte Hetze.» Und erinnerte sich an einen Satz, den er im «Stürmer» von Julius Streicher gelesen hatte: «Not und Elend, Schimpf und Schand, gibts, solang der Jud im Land!»

«Elisabeth», rief er plötzlich mit einer Stimme, die seine Gattin noch nie gehört hatte und sie glaubte, ihn doch nach mehr als zwanzig Ehejahren gut zu kennen. Sprachlosigkeit, Wut und Empörung war herauszulesen. Mit Abscheu hielt er ihr das Flugblatt entgegen.

Sie betrachtete es lange und sagte dann bloss: «Jakob, gib es ihnen!»

«In diesem Falle», sagte er tief durchatmend und nahm seine Füllfeder zur Hand, «ergreife ich meine Pistole. – Elisabeth, wappne dich aber mit Geduld, denn es wird ein langer Weg werden und ein harter dazu. Vielleicht werden wir ihn gewinnen, wenn wir die Bürgerlichen von der Rechtmässigkeit unseres Kampfes überzeugen, aber so weit sind wir noch lange nicht. Zunächst gilt es zu informieren, aufzuklären und anzuklagen.»

Grau stürzte sich in die Wortschlacht wie ein Feldherr. Aus allen möglichen Richtungen wurden seine Feinde unerbittlich angegriffen als Söldlinge Hitlers, ferngesteuert aus Berlin, als Dummköpfe und Schwächlinge, die nur in Rudeln, Trupps und Kolonnen aufzutreten vemochten, als Lumpenbrüder und Schlägerbanden, als schwadronierende Möchtegernpolitiker und als strohdreschende Volksverhetzer.

Immer wieder wurden auch Blicke über die Grenze geworfen in «Hitlers Tollhaus», wo «die braune Pest» wütete. Nach dem Ermächtigungsgesetz vom März 1933 taten sich im Reich Abgründe auf: willkürliche Verhaftungen, Konzentrationslager, geführt von «Hitlers Mordbuben», die mit sadistischen Quälereien für die Gefangenen schlimmer als Höllenqualen waren, während der Oberteufel in Berlin seine Schäferhündin streichelte.

Mit Blick auf die Schweizer Genossen wurde im «Volksrecht» vom 24. August 1933 – warnend und spöttisch zugleich – festgehalten: «Der deutsche Arbeiter ist frei. Frei von allen politischen, sozialen und kulturellen Rechten» und schliesslich prophetisch: «Die Völker Europas wandeln auf einem Vulkan, dessen Krater das Dritte Reich ist. Jeden Augenblick kann ein Ausbruch erfolgen und über Europa hinweg die Welt heimsuchen.»

Erica Ungricht las diesen Text immer wieder. Schliesslich faltete sie das entsprechende Zeitungsblatt zusammen, begab sich zu ihrem Vater und streckte es ihm hin. «Was hältst du davon, Papa?»

Der machte sich nicht einmal die Mühe, einen Blick in die Seite zu werfen und sagte bloss: «Du meinst vermutlich den Artikel über das Tausendjährige Reich. Dem Schreiber kann man nur gratulieren. – Übrigens ist diesen Abend im ‹Central› eine Propagandaversammlung der Fröntler. Da gehe ich hin. Als Gewerkschafter.» Er räusperte sich. «Und Walter?»

«Der auch», antwortete Erica entschlossen.

Ungricht brütete in der Stube über den Vereinsstatuten des Arbeiterschachklubs, als seine Frau sich zu ihm setzte. «Walter», sagte sie, «heute Abend ist im ‹Central› eine öffentliche Versammlung der Frontisten oder wie sie heissen. Gehst du da hin?»

«Die Fröntler», machte er verächtlich über seinen Statuten, «laufen im Sommer in kurzen Hosen oder im Winter in Knickerbockern herum, organisieren sich in Harsten, Gruppen und Gauen, heben den Arm zum Führergruss und schreien bei ihren Aufmärschen Haarus und immer wieder Haarus, bis sie heiser sind. So ein Blödsinn, da ist mir der Schachklub lieber.»

«Du bist ja weiss Gott genügend unterwegs», fuhr seine Frau hartnäckig fort, «für den Arbeitersängerbund, für die Weiterbildungskommission der Partei und für den Satus, aber diese Fröntler passen mir nicht. Gewiss, es ist ja Politik und davon verstehen die Frauen nicht allzu viel – sagen die Männer. Aber mir ist klar, dass diese Frontisten mit Hitler zusammenhängen, den wir letzthin am Radio brüllen hörten: ‹Ein Volk, ein Reich, ein Führer!›»

«Richtig», entgegnete Ungricht, «Hitler. Reichskanzler ist er jetzt. – Zum Kuckuck, Erica, du störst mich. Die Statuten des Schachvereins müssen dringend überarbeitet werden.»

«Walter», fragte Erika in einem so harmlosen Tonfall, dass er ihrem Mann sofort verdächtig war, «Walter, darf man in Deutschland noch Schach spielen?»

Ungricht sah erstaunt über seinem Reglement auf und schniefte. «Denk wohl, es ist ja vermutlich ein arisches Spiel.»

«Vor zwei Jahren hast du gesagt, die Genossen in Deutschland würden diesen Kerl ausnehmen wie eine Weihnachtsgans», schoss es aus ihr heraus. «Und heute? Heute ist er Reichkanzler. – Walter, du kennst doch den kriechenden Hahnenfuss mit seinen Ablegern.»

Und ob er ihn kannte, diesen Inbegriff botanischer Tücke und Gemeinheit, den er mit allen Mitteln bekämpfte, der sich um kein Gartengesetz kümmerte und rücksichtslos seine Ableger um Tomaten und Bohnen legte, um sie zu erdrosseln oder zu ersticken.

«Walter, hier geht es um etwas Schleichendes, wie den kriechenden Hahnenfuss. Deine ganze sozialistische Vereinsmeierei in Ehren, aber wenn diese Fröntler in unserem Land überhandnehmen, war deine Arbeit in der Partei umsonst.»

Ihre Haare waren nach vorn gefallen und sie strich sie mit einer energischen Bewegung nach hinten, während ihre Augen blitzten. «Ich spüre, dass es jetzt nicht nur um die Arbeiter geht, sondern um mehr. Walter, du musst hingehen, ich bitte dich.»

Als Ungricht eine halbe Stunde vor Beginn zur Garderobe trat, half ihm Erica in den Regenmantel und reichte ihm einen Schirm. Es ist der kräftigste, den wir haben. Zur Not kannst du …»

«Nein, das werde ich gewiss nicht», sagte er und stellte den Schirm wieder in seinen Ständer und stülpte sich einen Filzhut mit breiter Krempe auf den Kopf, «die meisten Genossen haben ja Fäuste wie Schmiedehämmer.»

«Dann nimm das mit», sagte Erika und umarmte ihn so, dass ihm ein richtiges Wonnegefühl durch den Körper rieselte.

Vor dem «Central» standen rauchende Genossen in Regenmänteln, die Mützen ins Gesicht gezogen. Es goss wie mit Kübeln, als Ausläufer eines letzten Sommergewitters, welches sich in der Schwüle eines Augusttages aufgebaut hatte und denen meistens die klaren Tage des Septembers folgten. «Also dann», meinte ein Gewerkschafter, «auf gehts.»

Ungricht hängte seinen Mantel in der Garderobe auf und betrat den Saal. Am Rednerpult, flankiert von zwei Bannerträgern, hing eine Schweizerfahne mit einem langschenkligen weissen Kreuz, das bis zum Tuchrand reichte und über dem Kreuz ein Morgenstern. Nahe des Rednerpultes hatten die Fröntler in Braunhemden mit grossen Brusttaschen und Krawatte Platz genommen. Ganz in der Nähe des Eingangs sass Wachtmeister Lips in Zivil, der Ungricht mit einem kaum merklichen Nicken begrüsste, sich dann aber sofort wieder in einen völlig unbeteiligten Beobachter verwandelte.

Der Saal war berstend voll.

Knisternde Stille.

Kurz bevor die Saaltüre geschlossen wurde, näherte sich vom Eingang her eine gedrungene Gestalt mit einem glimmenden Stumpen zwischen den Zähnen, blickte kurz um sich, steuerte dann entschlossen Ungricht an, puffte ihn in den Rücken und sagte: «So, Walter, rutsch mal ein bisschen auf die Seite.» Und als ihn Ungricht erstaunt musterte: «So rutsch doch endlich, ich möchte nicht die ganze Versammlung stehend verfolgen.»

«Hat es dir den Schnauf verschlagen?», fragte Gödel Haug gemütlich, als er neben Ungricht Platz genommen hatte. «Die passen mir übrigens gar nicht, diese Kerle», zischelte er in Ungrichts rechtes Ohr, «hab heute im ‹Forbüel› zwei prächtige hagebuchene Chnebeli geschnitten, an den Enden ein Loch gebohrt, ein starkes Lederbändeli durchgezogen und zu einer Schlaufe gebunden. Sie hängen unter meinem dunkelblauen Regenmantel in der Garderobe, wo ich mich ein bisschen umgesehen habe. Zum guten Glück hab ich keine Stahlruten gefunden, aber bei diesen Kerlen weiss man nie.»

«Gödel, das ist eine politische Versammlung», antwortete Ungricht, «eine parteipolitische Diskussion.»

«Mir werdets gsee», erwiderte Gödel ungerührt, «wie gseit, zwei hagebuechige Chnebeli, früsch gschnitte, bögig und zäch hanged i de Garderobe under miim dunkelblaue Rägemantel.»

Die Versammlung begann ruhig, änderte aber durch Zwischenrufe angeheizt allmählich den Charakter. Grundsatzvoten von Frontisten und Sozialdemokraten. Immer dichterer Qualm aus Pfeifen, Brissagos, Zigaretten, Stumpen. Schlagwörter prasselten auf die Versammlung, welchen als Echo Flüche und Schimpfwörter folgten. Man war unzimperlich. Es begann mit Siechen und zwar mit dummen und blöden, die sich verwandelten in Esel, Hornochsen, Kamele, Schafseckel, Dreckseckel, Arschlöcher, Schiisskommunischte und Huerebuebe. «Rufst du mein Vaterland», das die Fröntler anstimmten, wurde durch die Internationale übertönt.

«Jetzt wird sichs dann zeigen, ob wir die Chnebeli brauchen», schrie Haug Ungricht ins Ohr. Aber nichts geschah. Die Fröntler setzten sich, während die übrigen Versammlungsteilnehmer geräuschvoll zum Ausgang drängten. Die Arbeiter standen in vielen kleinen Gruppen erregt diskutierend vor dem «Central». «Wir hauen sie zu Mus», war die Parole, aber die Fröntler liessen sich Zeit. Ab und zu huschte ein Wetterleuchten über den Himmel, gefolgt von einem Donnern, das sich immer mehr entfernte. Der Regen hatte etwas nachgelassen, sich aber in einen alles durchdringenden Sprühregen verwandelt und abgekühlt hatte es auch, sodass sich die Grüppchen bald einmal zerstreuten.

Gödel Haug zündete einen neuen Stumpen an und meinte: «Jetzt nehme ich die beiden Chnebeli halt wieder nach Hause oder möchtest du eines haben? Du machst doch jedes Jahr den Chlaus für die Adventsfeier des Arbeitermännerchores. Habs im Limmattaler gelesen.» «Lass die Witze, Gödel», brummte Ungricht, «nimmst du noch ein Bier?»

So traten sie nochmals ins «Central», während die Fröntler ziemlich leise an ihnen vorbei ins Freie traten. «Seltsame Leute», meinte Haug, «wollen den Staat erneuern, das Land von Juden säubern und aufräumen wie Hitler – aber das ist bei uns nicht nötig. Das besorgen wir selber, falls wir überhaupt aufräumen müssen.»

«Gödel», fragte Ungricht, «hättest du dreingeschlagen, diesen Abend?» Haug legte den Stumpen weg. «Wir haben jetzt auch ein Radio, Walter. – Ja, ich hätte dreingeschlagen und dem einen oder andern braunen Lackaffen ganz gerne eins über den Schädel gezogen. Aber je länger es dauert im Reich, desto weniger ist es mit hagebuchenen Chnebeli getan.»

Ungricht seufzte. «Eigentlich bin ich ein friedlicher Mensch.»

«Dann denk mal zurück an Bonfol.»

Ungricht wand sich ein bisschen. «Wir haben seither viel erreicht», wandte er ein.

Haug schmunzelte. «Ich bin kein Sozi, das weisst du, aber ich bin nicht unglücklich darüber, dass du und deinesgleichen etwas zu verteidigen haben.» Und listig blinzelte er Ungricht an. «Du hast ja einigen Einfluss auf deine Genossen. Mit Lieder singen ist es jetzt sowenig getan wie mit hagebuchenen Stecken, das weisst du so gut wie ich. Ich offeriere noch einen Halben Roten, machst du mit?»

Sie stiessen an. Ungricht musterte den kantigen Schädel Haugs mit dem Schnauz, durch den schon einige weisse Haare liefen. Kein Intellektueller, aber mit dem sichern Instinkt des Bauern für elementare Gefahren ausgestattet.

«Gödel», sagte er, «nimms mir nicht übel, aber du kommst mir vor wie ein alemannisches Urviech, das seine Hofstatt verteidigen will.»

«So ist es», antwortete Haug ungerührt, «und noch eins, Walter, dazu brauchen wir Urviecher auch euch Genossen.»

Sie verabschiedeten sich. Ungricht nahm den Weg über den Marmoriweiher und liess sich den Abend nochmals durch den Kopf gehen. Die Wasserfläche war leicht gekräuselt von kleinen Wellen, die unermüdlich gegen das gegenüberliegende Ufer trieben. Ungricht schritt zum Wehr, wo das Wasser kräftig über die Überfallkante rauschte und blickte lange in den kleinen Wasserfall. Sein Geräusch tat ihm wohl. Als es von St. Agathe her Mitternacht schlug, wandte er sich heimwärts. Beim Ausfluss hielt er kurz an und warf beinahe trotzig einen Stein in den Weiher, dann einen zweiten und dritten, welche das Wasser in einen regelrechten Aufruhr versetzten. Ungrichts Zweifel waren verflogen. Haug hatte recht.

Und als er die Statuten des Arbeiterschachklubs nochmals durchging, setzte er in Druckschrift folgende Notiz hinzu:

«Wehrbereitschaft als Teil des politischen Schachspiels!

Vor Verabschiedung der Statuten unbedingt darüber diskutieren.

Begründung: Zugzwang durch Entwicklungen in Deutschland und der Schweiz. Schach den Nazis!»

5. Skitag Hasenberg

Die Ortsgruppe der Dietiker Fröntler suchte emsig nach neuen Mitgliedern. An einem bitterkalten Samstagnachmittag im Januar 1934 klopfte es bei den Freis an die Haustüre. Draussen standen zwei Männer in Mänteln und Knickerbockern, die wie riesige Pilze unter dem Mantelsaum hervorragten. Sie stellten sich als Kamerad Krucker und Kamerad Meuli vor.

«Und», machte Frei kurz angebunden, «worum gehts?»

«Wir kennen Sie entfernt», antwortete Krucker. «Sie haben doch an der Limmat-Korrektion gearbeitet. Soviel wir wissen, wurden Sie als rechtschaffener Mann ein Leben lang ausgenutzt und zu Hungerlöhnen angestellt.»

Krucker zuckte mit einem Augenlid und fuhr sich immer wieder nervös über seine Fliege auf der Oberlippe.

«Aha», sagte Frei.

«Solche Leute wie Sie könnten wir bei uns brauchen. Nicht zu Ihrem Schaden, das versichern wir Ihnen, denn wir betrachten Sie als ein Opfer. Opfer eines unfähigen Staates, der ganz anders aufgebaut und anders arbeiten muss.»

Frei schwieg.

Meuli fuhr fort: «Sie haben gewiss eine Riesenwut im Ranzen, die Sie – zusammen mit uns, versteht sich – befähigen wird, diesen Staat umzukrempeln. Sie sehen es ja selbst: Es geschieht nichts in diesem Land! Gopferteckel! Rein nichts! Das Parlament schwätzt und schwätzt und schnorrt vor sich hin, die Regierung döst oder macht hüst und hott und wertvolle Leute wie Sie bleiben auf der Strecke oder kommen gar unter die Räder.»

«Das ist genau der Augenblick», fuhr Kamerad Krucker beinahe geheimnisvoll fort und seine Stimme wurde zu einem verschwörerischen Flüstern, «wo der Jude sein verbrecherisches Werk beginnt.»

Frei völlig verständnislos: «Was? Der Jude? Ich kenne keinen.»

«Kamerad Krucker meint damit die Gesamtheit der Juden», ergänzte Kamerad Meuli, «eine dunkle Macht, ein Lindwurm, der im Versteckten seine Fäden zieht. Kommen Sie doch einmal zu einer Versammlung unserer Ortsgruppe, da werden Ihnen die Augen aufgehen!»

«Jetzt will ich Ihnen einmal etwas sagen», antwortete Frei und liess Frau Boller eintreten, die mit seiner Frau das diesjährige Fastnachtskostüm besprechen wollte. «Ihr könnt meinetwegen in euern Knickerbockern und im braunen Hemd von Dietikon nach Baden tschumpeln und dort in den Höhlen des ‹Tüüfelschällers› oberhalb des Städtleins den Lindwurm suchen, beim Zurückmarschieren Haaruus brüllen und dazu den Morgenstern schwingen, aber als ich am Boden lag und niemand auch nur einen Pfifferling auf mich gewettet hätte, da waren es nicht Leute, die heute in eurem Verein mitmachen, welche mich wieder aufrichteten, sondern andere. Und dieser Staat, der mich als HD zum Fahrer ausbildete, der soll plötzlich unfähig sein und ich sein Opfer? Dünnpfiff ist das, was ihr verzapft. – Wer hat meiner Frau Arbeit gegeben? Die Frau, die vorhin eingetreten ist. Und mir? Zuerst war es die Familie Haug in Weiningen und später der Blitzmiggel. Und wer hat mir Geld vorgestreckt, damit wir unser Häuschen instand stellen konnten? Der Gjuch-Hans und dessen Frau. Und das sollen jetzt plötzlich Blutsauger und Ausbeuter sein? Und ich soll so blöd sein, das zu glauben? Wüssed ihr, was ihr sind: Torebuebe, Glöggliböögge und Schafseckel!»

«So habe ich dich noch nie reden hören, Joggi», sagte Rösli, als ihr Mann wieder in die Stube trat, «das war ja fast unheimlich. Auch Frau Boller ist erschrocken. – Was waren denn das für Männer?»

«Fröntler. Sie wollten mich für ihre Partei gewinnen.»

«Fröntler? Davon habe ich noch nie etwas gehört.»

«Ist auch besser so. Beinahe hätten mir die Kerle den Sonntag verdorben, aber nur beinahe.»

Frau Boller erhob sich lächelnd. «Das Kostüm ist besprochen. Rösli, du gibst mir Bescheid, wenn ich zu einer Anprobe kommen darf.»

Sie gab Joggi die Hand. «Ich habe mit Vergnügen zugehört und war kein bisschen erschrocken. Übrigens, Ihr letztes Wort war das beste!»

«Weisst du, was wir morgen machen, Rösli? Wir fahren nach Berikon-Widen und von dort aus wandern wir zum Chalet Hasenberg. Der Ski-Klub Dietikon führt dort einen Skitag durch.»

«Nein, Joggi, das ist mir zu gefährlich. Die Strassen sind doch vereist und bei dieser Kälte auf dem Rücksitz unseres Zehnderlis …»

«Ach Rösli», rief Joggi, «wir nehmen doch das Bähnchen!»

Das Bremgarten-Bähnchen – eher ein Tram – führte an seiner Stirnseite sogar einen kleinen Schneepflug. Im Innern drängte sich das bunte Volk der Skifahrer mit Rucksäcken oder Lunchtaschen, in Windblusen, handgestrickten Pullovern und Halstüchern, mit wollenen und ledernen Fäustlingen und farbigen Norwegermützen. Mit der linken Hand hielten sie sich an den Haltestangen und mit der rechten ihre glänzenden Hickory- oder Eschenski samt den Bambus- oder Haselstöcken, die mit grossflächigen Tellern versehen waren. In Berikon – an diesem Sonntag beinahe ein Winterkurort – quoll die fröhliche Fracht aus Motorwagen und Anhänger.

Sie zogen ihre Schlitten, buckelten ihre Skier oder führten einen Stock unter dem Lederriemen der Vorderbacken der Kandahar-Bindung durch, während durch dessen Handschlaufe der zweite Stock geführt wurde, sodass auf dem glattgetretenen Strässchen das Skipaar wie ein Hündchen seinen am Stock ziehenden Meister folgte.

Ein paar wenige, denen man den trainierten und geübten Skiläufer sofort ansah, zogen Felle auf die Laufflächen ihrer Bretter, setzten spezielle Brillen auf mit beinahe schwarzen Gläsern in Aluminiumfassungen, die haargenau auf die Augenhöhlen passten. Sie legten weitab vom gewöhnlichen Wintersportvolk ihre Spuren in den Neuschnee, schön gleichmässig und weit ausgreifend in ihren röhrenartigen Skihosen, deren Enden über ihre Skischuhe reichten. Ihre Ohren schützten sie mit Stirnbändern, worauf «Gruss aus Davos» oder «Arosa» stand, ein deutliches Zeichen, dass ihre Träger einer andern Sphäre von Wintersportlern angehörten und sich nur dank der Gunst der Verhältnisse in diese winterliche Niederung des Hasenbergs begeben hatten, wo die meisten Besucher Gamaschen über gewöhnlichen Bergschuhen trugen und klobige Haselstöcke mit Tellern aus Weidenrutengeflecht, statt der eleganten Tonkin-Stöcke mit Anticorodaltellern, wie sie das Sporthaus Maag in Dietikon anbot.

Am Hang unterhalb des Chalets Hasenberg war das Hindernisrennen in vollem Gange. Längs der Strecke standen weit über zweihundert Zuschauer und der Kassier des Ski-Klubs, der die Billette für Zuschauer und Teilnehmer des Rennens für fünfzig Rappen verkaufte, rieb sich immer wieder die Hände. Das war ein guter Tag für den Klub. Die vielen Sitzungen und die Fronarbeit im Gelände hatten sich gelohnt. Mit den heutigen Einnahmen würde man dem Fernziel des Vereins – und das war der Bau eines eigenen Klubhauses – einen Schritt näher kommen, von neuen Vereinsmitgliedern, die nach diesem Tag dem Ski-Klub Dietikon beizutreten wünschten, gar nicht zu reden.