9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Lübbe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

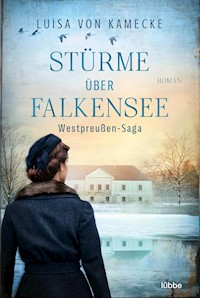

Westpreußen 1942: In der trügerischen Idylle von Gut Falkensee bangen die Frauen der Bargelows um die Männer an der Front. In Abwesenheit ihres Bruders übernimmt Hedda die Verantwortung für das Gut. Als Tage vor der Kriegstrauung ihr Verlobter fällt, vergräbt sich Hedda noch tiefer in Arbeit - bis die verbotene Liebe zwischen einem Hausmädchen und einem Zwangsarbeiter auch sie in Gefahr bringt. Sie erhält unerwartete Hilfe von Clemens, einem Kriegshelden, der ein Geheimnis zu hüten scheint ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmung1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. Kapitel21. Kapitel22. Kapitel23. Kapitel24. Kapitel25. Kapitel26. Kapitel27. Kapitel28. Kapitel29. Kapitel30. Kapitel31. Kapitel32. Kapitel33. Kapitel34. Kapitel35. KapitelNachwort und DankÜber dieses Buch

Westpreußen 1942: In der trügerischen Idylle von Gut Falkensee bangen die Frauen der Bargelows um die Männer an der Front. In Abwesenheit ihres Bruders übernimmt Hedda die Verantwortung für das Gut. Als Tage vor der Kriegstrauung ihr Verlobter fällt, vergräbt sich Hedda noch tiefer in Arbeit – bis die verbotene Liebe zwischen einem Hausmädchen und einem Zwangsarbeiter auch sie in Gefahr bringt. Sie erhält unerwartete Hilfe von Clemens, einem Kriegshelden, der ein Geheimnis zu hüten scheint …

Über die Autorin

Luisa von Kamecke wuchs mit den Erzählungen ihrer Mutter vom westpreußischen Drei-Werder-Land auf. Mit den Romanen um Gut Falkensee setzt die Autorin der Heimat ihrer Vorfahren ein literarisches Denkmal. Die dramatische Familiengeschichte der von Bargelows erzählt von Heimat, Liebe und Verlust vor dem Hintergrund eines Landstrichs voller Melancholie und Schönheit. Nach zahlreichen Romanen unter verschiedenen Pseudonymen ist dies Luisa von Kameckes persönlichstes Buch. Luisa von Kamecke schreibt auch unter dem Namen Elaine Winter.

L U I S A V O N K A M E C K E

STERNE

ÜBER

FALKENSEE

Westpreußen-Saga

ROMAN

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Originalausgabe

Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Kossack

Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn

Titelillustration: © yanikap/shutterstock; Here/shutterstock; © Stephen Mulcahey/TREVILLION; © Drunaa/Trevillion Images

Umschlaggestaltung: Birgit Gitschier, Augsburg

eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7517-1011-4

luebbe.de

lesejury.de

Für Vincent, Enkel einer Westpreußin – dies ist ein Teil der Geschichte deiner Vorfahren. Und natürlich wieder für Vincents Oma, die »Elise« im Roman.

1. Kapitel

Hedda

Gut Falkensee, Westpreußen, Ende Juli 1943

»Diese übereilte Hochzeit ist absolut keine gute Idee.«

Als Hedda unvermittelt eine Stimme hörte, fuhr sie erschrocken herum. Mit gerunzelter Stirn starrte sie ihre Tante Alice an, die sich in der großen Eingangshalle des Herrenhauses lautlos genähert hatte und nun direkt hinter ihr stand.

»Ich habe dich gar nicht kommen hören«, sagte Hedda, die nicht die Absicht hatte, sich auf eine weitere Diskussion über ihre bevorstehende Trauung mit Eckhardt von Schliefenstein einzulassen.

Ihre Tante zuckte mit den Schultern und warf einen kurzen Blick auf ihre Füße, die in weichen Filzpantoffeln steckten. »Ich trage diese Dinger nur, wenn wir en famille sind.« Sie verzog den Mund, als hätte sie Zahnschmerzen.

In Wahrheit taten ihr nicht die Zähne, sondern die Füße weh. Was wahrscheinlich daher rührte, dass sie während eines Großteils ihres nun schon fünfundfünfzig Jahre währenden Lebens etwas zu elegantes Schuhwerk getragen hatte.

»Die Hauptsache ist, dass du gut darin laufen kannst.« Hedda wandte sich wieder dem Garderobenspiegel zu und zupfte an ihrem jadegrünen Seidenschal. Er war ein Geschenk Eckhardts, der behauptet hatte, das Tuch würde ihre ebenfalls grünen Augen noch mehr strahlen lassen.

»Du kannst es dir immer noch überlegen.« Ihre Tante trat neben sie und schaute ebenfalls prüfend in den Spiegel. Es war nicht ganz klar, ob sie sich selbst betrachtete oder Hedda.

»Bitte, Tante Alice! Das ist nicht dein Ernst!« Als würde die Schwester ihrer Mutter unter einer ansteckenden Krankheit leiden, machte Hedda einen hastigen Schritt zur Seite. »Wenn der Krieg nicht dazwischengekommen wäre, hätten Eckhardt und ich sicher schon vor Jahren geheiratet.«

»Aber diese Kriegstrauungen sind doch nichts Rechtes«, jammerte ihre Tante. »In aller Eile beschlossen, weil der Liebste gerade eine Möglichkeit hat, Heimaturlaub zu bekommen. Und die Feier wird geradezu peinlich bescheiden sein. Dabei könnten wir dir unter normalen Umständen hier auf Falkensee einen zauberhaften Ball ausrichten. Du müsstest nur die paar Wochen abwarten, bis die deutschen Truppen siegreich nach Hause zurückkehren. Im Höchstfall ein paar Monate.«

Hedda pustete mit einem leisen Zischen Luft durch die gespitzten Lippen. Gleichzeitig wandte sie den Kopf ab, damit die Tante nicht sah, wie sie die Augen verdrehte. Diese war die Einzige in der Familie, die noch an die Propaganda vom baldigen Endsieg der Deutschen glaubte. Man durfte es selbstverständlich nicht laut sagen, doch im Grunde wusste jeder klar denkende Mensch, dass der großartige Sieg der deutschen Wehrmacht, von dem im Radio allabendlich geredet wurde, keinesfalls unmittelbar bevorstand.

»Deine Cousine Isabella könnte aus Amerika kommen. Mit ihren beiden kleinen Töchtern. Den Fotos nach zu urteilen, wären sie hübsche Blumenmädchen. Und ich bin auch nicht mehr die Jüngste. Es wäre vielleicht der letzte große Ball meines Lebens.« Sie seufzte demonstrativ.

»Es tut mir leid«, sagte Hedda. »Aber es geht Eckhardt und mir nicht um eine große Feier mit Hunderten von Gästen. Wir wollen einander ein Versprechen geben. Das Versprechen, ein Leben lang füreinander da zu sein. Das ist uns wichtig. Alles andere ist Nebensache.«

»Das Eine schließt das Andere nicht aus.« Ihre Tante blickte drein wie eine strenge Lehrerin. »Im Gegenteil – je mehr Gäste und je größer die Feier, desto mehr Bedeutung hat das Versprechen. Oder wie wäre es mit einer Hochzeit in Berlin? Dort gibt es große Hotels, und die Familie deines Zukünftigen hat sicher viele Freunde und Bekannte.«

Hedda starrte sie verblüfft an. »Würdest du wirklich nach Berlin fahren wollen? Kannst du dir nicht vorstellen, wie es ist, wenn man ständig darauf gefasst sein muss, dass die Luftschutzsirenen losgehen?«

»Aber du warst doch bis vor ein paar Wochen noch dort und hast bei der Bank deines künftigen Schwiegervaters gearbeitet. So schlimm kann es nicht gewesen sein.« Die Tante schob das Kinn vor und erwiderte unerschrocken Heddas Blick.

»Es war schlimm. Ich hatte Tag und Nacht Angst, wollte aber durchhalten und meine Arbeit machen. Schließlich muss Eckhardt an der Front noch viel schrecklichere Dinge ertragen. Er wollte schon lange, dass ich nach Falkensee ziehe. Weil ich hier sicher bin. Glaube mir, auch er will keine Trauung in Berlin. Die Erholung hier draußen auf dem Land wird ihm guttun. Und ich bin jetzt auch froh, dass ich hier bin.«

Der Brief, in dem Eckhardt sie gebeten hatte, ihn so bald wie möglich zu heiraten, war kurz nach ihrer Ankunft auf Gut Falkensee eingetroffen. Als hätte er bewusst gewartet, bis er sie hier in Sicherheit wusste. Daheim im Schoß der Familie, an einem Ort, wo noch keine einzige Bombe gefallen war.

Zu ihrem eigenen Erstaunen, denn normalerweise weinte sie nur äußerst selten, hatte Hedda Tränen vergossen, nachdem sie den Brief gelesen hatte. Es waren Tränen der Freude gewesen. Der Gedanke, schon bald Eckhardts Frau zu sein und für immer zu ihm zu gehören, löste ein warmes, tröstendes Gefühl in ihr aus, wann immer sie an die bevorstehende Trauung dachte. Außerdem hoffte sie inständig, das Wissen, dass daheim eine Ehefrau auf ihn wartete, würde Eckhardt noch mehr Kraft und Mut geben, um diesen schrecklichen Krieg zu überstehen.

Noch am selben Tag hatte sie ihm eine Antwort geschickt. Wenige Worte nur, aber sie enthielten alles, was sie ihm hatte sagen wollen.

Ja, hatte sie an die Feldpostnummer 44196 geschrieben und das kleine, so bedeutende Wort mit drei Ausrufezeichen versehen. Komm nach Falkensee und heirate mich. Komm so schnell wie möglich. Ich liebe Dich, und ich warte sehnsüchtig auf Dich.

Knapp zwei Wochen später hatte sie seine Antwort erhalten. Er nannte ihr das Datum, an dem er nach Falkensee kommen würde, und bat sie, alles für die Hochzeit vorzubereiten und seine Eltern nach Westpreußen einzuladen, damit diese der Trauung beiwohnen konnten.

Ein Aufgebot war nicht nötig. Entsprechende Erlasse machten es den Männern an der Front leicht, während eines kurzen Heimaturlaubs die Ehe einzugehen. Das Wissen um eine Ehefrau, die daheim auf die tapferen Männer wartete, hebe die Moral der Truppe, hatte Hedda vor Kurzem in der Zeitung gelesen. Doch sie wollte einfach nur zu Eckhardt gehören.

»Viele Frauen heiraten in diesen Zeiten überstürzt, weil sie sich versorgt wissen wollen, wenn ihr Ehemann im Feld stirbt«, riss sie die Stimme ihrer Tante aus ihren Gedanken. »Aber das hast du wahrhaftig nicht nötig. Schließlich stammst du aus einer wohlhabenden Familie.« Wie zum Beweis deutete sie auf das Porträt von Heddas Großvater an der Wand.

»Es geht nicht um Geld«, stieß Hedda hervor, nachdem sie abgewartet hatte, bis der Schauer verebbt war, den die Worte ihrer Tante in ihr ausgelöst hatten. Wie konnte sie so kurz vor ihrer Hochzeit von der Witwenrente reden?

»Und wenn du auch nicht mehr die Jüngste bist, so ist zweiunddreißig heute kein Alter mehr«, fuhr die Tante unverdrossen fort. »Das war zu meinen Zeiten anders. Aber du siehst noch gut aus. Niemand würde auf die Idee kommen, dich für eine alte Jungfer zu halten.«

»Ich bin in Eile!« Hedda floh in Richtung Tür. »Grumpke ist mit dem Auto unterwegs. Deshalb muss ich die Kutsche nehmen. Und ich möchte nicht, dass Eckhardt am Bahnhof auf mich warten muss.«

Vor allem wollte sie ihn so schnell wie möglich sehen, ihn küssen, seine Stimme hören, seinen Duft einatmen.

»So etwas hätte es früher auch nicht gegeben, dass ein Angestellter mit dem Automobil herumkutschiert und ein Familienmitglied mit Pferd und Wagen fahren muss«, lamentierte ihre Tante.

Hedda achtete nicht mehr auf sie. Sie riss die Tür auf und eilte die in der Sonne schneeweiß leuchtende Freitreppe hinunter. Dann ging sie auf dem feinen Kies der Auffahrt bis zu dem schmalen Fußweg, der zur Rückseite des Hauses führte, wo die Remise lag.

Ihre Mutter hatte ihr gesagt, dass sie einen der polnischen Arbeiter beauftragt hatte, die Kutsche bereitzumachen. Der Landauer hatte viele Jahre unbeachtet in der Remise gestanden – bis von den drei Automobilen, die der Familie und dem Verwalter zur Verfügung gestanden hatten, zwei zu Kriegszwecken beschlagnahmt worden waren. Ebenso wie ein Großteil der edlen Reitpferde der bekannten Bargelow’schen Zucht. Der Gedanke, wie es den sensiblen Tieren wohl an der Front ergehen mochte, ließ Hedda den Atem stocken. Rasch konzentrierte sie sich wieder auf ihre Freude, nach mehr als zehn Monaten endlich Eckhardt wiederzusehen und ihm in wenigen Tagen ihr ganzes restliches Leben in die Hände zu legen.

Schon von Weitem sah sie vor der Remise die beiden Kaltblüter stehen – zwei von vier Brabantern, die ihnen für die Feldarbeit und als Kutschpferde geblieben waren. Bereits seit Jahrzehnten war Gut Falkensee für die Feldarbeit mit Maschinen ausgerüstet und deshalb vor dem Krieg kaum noch auf Arbeitspferde angewiesen gewesen. Doch mittlerweile gab es kaum noch Ersatzteile für die Traktoren und die Erntemaschinen. Ein Teil der Reifen war ebenfalls beschlagnahmt worden, denn Gummi war knapp, und Reifen wurden von der Wehrmacht dringend benötigt. Ebenso wie Benzin, das nun einmal gebraucht wurde, um die Maschinen zu betreiben. Deshalb mussten nun wieder die Pferde einen Teil der Feldarbeit erledigen – und sie mussten den alten Landauer ziehen, wenn das einzige Auto nicht zur Verfügung stand.

»Ich muss los. Bitte beeilen Sie sich«, rief Hedda dem jungen Polen in seiner Muttersprache zu, als sie sah, dass er noch mit dem Anspannen beschäftigt war.

Er hob den Kopf und nickte. Dann machte er sich weiter am Geschirr zu schaffen. Hedda stand wartend neben der Kutsche und stützte sich mit einer Hand am sonnenwarmen Holz des Rads ab. Das helle Licht des Sommertags ließ das glänzende dunkelbraune Fell der beiden Pferde aufleuchten wie dunkle Spiegel. Die Tiere standen gut im Futter. Das erkannte Hedda auf den ersten Blick. Schließlich war sie auf einem Gestüt aufgewachsen.

Um ihre Ungeduld zu verbergen, tätschelte sie die Flanke der Stute Lotte, die sie schon jetzt besonders ins Herz geschlossen hatte. Lotte war für einen Brabanter recht lebhaft und hatte wunderschöne Augen. Als sie nun den Kopf wandte und Hedda ansah, war es fast, als verstünde sie beim Blick in Heddas Gesicht die Sehnsucht und Ungeduld, die sie antrieb.

Hedda lächelte und gestattete sich, ein oder zwei Minuten von Eckhardt zu träumen. Wie es ihm wohl auf Gut Falkensee gefallen würde? Es war sein erster Besuch im Elternhaus von Heddas Mutter, einer geborenen von Bargelow.

Hedda schaute hinüber zur Straße, die von Dorf Falkensee zum Gut führte. Wenn Hannes Grumpke jetzt mit dem Automobil käme, könnte sie doch noch den Wagen nehmen, um zum Bahnhof zu fahren. Sie war nicht ganz sicher, ob der junge Pole absichtlich so lange brauchte, um die Pferde anzuspannen, oder ob er sich nicht gut auskannte. Es kribbelte sie in den Fingern, ihn wegzuschicken und es selbst zu machen, aber sie wusste, dass ihre Mutter sie dafür kritisieren würde. Nicht weil es unter ihrer Würde gewesen wäre, diese Aufgabe zu erledigen, sondern weil es wichtig war, Angestellten gegenüber eine gewisse Strenge walten zu lassen. Wenn sie dem jungen Polen vor lauter Ungeduld die Arbeit abnahm, würde das sofort die Runde machen, und die Leute würden noch mehr bummeln, als sie es ohnehin schon taten.

Heddas Mutter Charlotte hatte auf dem heimischen Gestüt in Polen ein strenges, aber gerechtes Regiment geführt und tat das auch hier. Schließlich vertrat sie Ludwig, Heddas Halbbruder, der seit einigen Jahren der Herr von Falkensee war, nun aber an der Front diente. Der langjährige Verwalter des Guts war ebenfalls schon im ersten Kriegsjahr eingezogen worden. Sein Nachfolger Hannes Grumpke tat, was er konnte, doch letztlich war er in dieser Position eine Notlösung. Das hatte Hedda schon nach kurzer Zeit begriffen. Der mittlerweile sechzigjährige Grumpke hatte sein Leben auf einem Bauernhof verbracht. Er kannte sich mit Säen und Ernten und auch mit den Kühen aus, die nun anstelle der Zuchtpferde im Stall von Falkensee standen. In den Dimensionen eines großen Landbesitzes zu denken, fiel Grumpke jedoch schwer. Weder begriff er, was der Unterschied zwischen Ausgaben und Investitionen war, noch konnte er mehrere Jahre im Voraus planen oder die Aussaat und Ernte für so viele Felder organisieren.

Um die Finanzen kümmerte sich nun Hedda. Diese Aufgabe hatte ihre Mutter ihr sofort nach ihrer Ankunft auf dem Gut übertragen. Froh, eine sinnvolle Beschäftigung zu haben, hatte Hedda sich auf die Bücher und Rechnungen gestürzt und in ihrer geliebten Welt der Zahlen wenigstens einen gewissen Halt und ein wenig Freude gefunden.

Obwohl es Hedda schwergefallen war, die Stadt und ihre Arbeit bei der Bank zu verlassen, gefiel es ihr zu ihrem eigenen Erstaunen schon nach kurzer Zeit ausnehmend gut auf Falkensee. Sie liebte nicht nur ihre Aufgaben auf dem Gut, sondern auch das weitläufige Haus und die Natur, die sie umgab, sobald sie ins Freie trat; den kleinen Park hinter dem Herrenhaus, den See und die Felder und Wälder ringsum, die sich über sanfte Hügel erstreckten.

Hier im ländlichen Westpreußen spürte man kaum etwas vom Krieg. Ab und zu flogen Bomber in Richtung Osten über das Land. Dann zog Hedda für einen Moment ängstlich den Kopf ein, doch es waren stets deutsche Maschinen, auf dem Weg, ihre tödliche Last über Feindesland abzuwerfen. In diesen Momenten dachte Hedda mitleidig an die Menschen dort, die angesichts der deutschen Flugzeuge ebenso verängstigt sein mussten, wie sie es in Berlin beim Aufheulen der Luftschutzsirenen gewesen war.

Nun würde Eckhardt gemeinsam mit ihr für ganze zehn Tage die Ruhe und den Frieden dieses Landstrichs genießen. Nach ihrer Heirat würden sie eine knappe Woche als Ehepaar im Herrenhaus leben. Tage und Stunden nahezu ohne Angst und Sorge lagen vor ihr. Leider würde es Ludwig nicht möglich sein, an der Hochzeit teilzunehmen. Aber vielleicht wäre es ein zu großes Glück gewesen, sich während dieser Zeit auch um ihn nicht ängstigen zu müssen.

Hedda wandte den Kopf und sah hinüber zum Herrenhaus. Die schon tief stehende Sonne des klaren Sommertags tauchte die weißen Mauern in mildes Licht und ließ die roten Dachziegel warm aufleuchten. Die doppelten Fensterreihen funkelten golden, und das Eckfenster im zweiten Stock schien ihr zuzuzwinkern, als es geöffnet wurde. Hedda erkannte Klara, das Hausmädchen, die sich mit einem Lappen an der Scheibe zu schaffen machte und das Zwinkern in Wasser und Seife ertränkte.

»Es ist angespannt«, sagte der junge schwarzhaarige Mann und trat neben sie.

»Vielen Dank.« Hedda lächelte ihn an. Ihr Blick glitt über das große P, welches in Brusthöhe auf sein Hemd genäht war. Er musste es von Gesetzes wegen tragen, damit man erkannte, dass er unter die sogenannten Polen-Erlasse fiel. Er war Kriegsgefangener und Zwangsarbeiter. Nun, da ein Großteil der Männer an der Front war, wäre es ohne die Hilfe der Zwangsarbeiter, die ihnen zugewiesen worden waren, nahezu unmöglich gewesen, ein Anwesen wie Gut Falkensee zu bewirtschaften. Hier in Westpreußen stammten diese Arbeiter hauptsächlich aus Polen.

Die deutschen Bauern und Großgrundbesitzer, für die diese Kriegsgefangenen arbeiteten, waren angewiesen, ihnen schlechtere Verpflegung zu geben als ihren anderen Angestellten. Nach Einbruch der Dunkelheit war es ihnen nicht gestattet, ihr Quartier zu verlassen. Sie durften kein Geld, keine Gegenstände von Wert, ja nicht einmal ein Feuerzeug besitzen. Eigentlich durften sie nichts außer arbeiten, essen und schlafen. Und wann und wie sie das taten, wurde ihnen vorgeschrieben.

»Danke«, wiederholte Hedda. Immer wieder brachte sie der Gedanke, dass niemand diese Männer gefragt hatte, ob sie hier sein und für sie arbeiten wollten, in Verlegenheit. Dass sie die Sprache der Zwangsarbeiter sprach, weil sie in Polen aufgewachsen war, machte die Sache nicht einfacher. Ihr Vater war Pole, und in ihren Adern floss zur Hälfte polnisches Blut. Dennoch waren ihre Landsleute als Gefangene auf diesem Hof, und sie selbst lebte im Herrenhaus. Bei ihrer Rückkehr nach Deutschland hatten sowohl ihre Mutter als auch Hedda wieder den Namen Bargelow angenommen. Hier in Deutschland waren Polen die verachteten Feinde, und eine polnische Abstammung konnte brandgefährlich sein. Deshalb bedienten Charlotte und Hedda sich der polnischen Sprache gegenüber den Zwangsarbeitern möglichst nur, wenn kein Außenstehender sie hörte.

Hedda nickte dem jungen Mann noch einmal zu, schwang sich auf den Wagen, griff nach den Zügeln und schnalzte mit der Zunge. Die Pferde setzten sich in Bewegung und trabten willig los. Dennoch würde sie den Bahnhof wohl erst kurz nach Eintreffen des Zugs erreichen. Das waren vergeudete Minuten. Zeit, die sie mit Eckhardt hätte verbringen können.

Mit gerunzelter Stirn starrte Hedda über die glänzenden Rücken und die erhobenen Köpfe der beiden Stuten hinweg auf die Straße vor sich. Es dauerte nur eine knappe halbe Stunde, doch ihr erschien es wie eine kleine Ewigkeit, bis sie endlich den Stadtrand von Bischofswerder erreichten. Sie beschloss, eine Abkürzung zu nehmen, und bog scharf rechts ab. Wenn sie sich weiterhin rechts hielt, musste sie nur noch die Gleise überqueren, um anschließend vor dem Bahnhofsgebäude zu halten. Das schien ihr ein deutlich kürzerer Weg zu sein, als die Hauptstraße entlangzufahren.

Zehn Minuten später stellte sie fest, dass sie sich heillos verfahren hatte. Warum passierte es ihr immer wieder, dass sie ihr eher unterentwickeltes Orientierungsvermögen überschätzte? Nun würde sie endgültig zu spät kommen. Sie fragte einen Passanten nach dem Weg und trieb verzweifelt die Pferde an. Offenbar war sie bereits einige Male an der richtigen Abzweigung vorbeigefahren, und der Bahnhof lag ganz in der Nähe. Ihr Herz klopfte gleichzeitig vor Sehnsucht, vor Ungeduld und aus Ärger über ihren Fehler.

Sicher wartete Eckhardt schon längst vor dem Bahnhofsgebäude auf sie. Hochgewachsen und breitschultrig, unfassbar gut aussehend in seiner Offiziersuniform. Nur noch eine Kurve, dann würde sie ihn endlich sehen.

Gleich darauf kniff sie enttäuscht die Augen zusammen, denn der Platz vor dem Bahnhof lag nahezu menschenleer vor ihr. Von Eckhardt war weit und breit nichts zu sehen. Nur ein Leiterwagen stand am Straßenrand und wurde von zwei Männern mit Kisten und Säcken beladen.

Hedda brachte die Pferde zum Stehen, sprang von der Kutsche, hängte den beiden Stuten die Haferbeutel um, lief ins Bahnhofsgebäude und sofort weiter zu den Gleisen. Eckhardt hatte sicher einen Grund, auf dem Bahnsteig auf sie zu warten. Dort kam ihr zu ihrer neuerlichen Enttäuschung jedoch nur der Bahnhofsvorsteher entgegen.

»Entschuldigen Sie bitte«, sprach Hedda ihn an.

Der alte Mann ging so gebeugt, dass er unter dem Schirm seiner Mütze hervor kaum in ihr Gesicht sehen konnte.

»Der Achtzehn-Uhr-Zug«, sagte Hedda. »Offenbar hat er Verspätung. Kann man schon sagen, wann er eintreffen wird?«

Soweit es ihm mit seinem verkrüppelten Rücken möglich war, straffte der Mann unter der Uniform die Schultern. »Der Zug war pünktlich. Es kommt nur äußerst selten vor, dass unsere Züge nicht fahrplanmäßig fahren.«

»Aber …« Suchend ließ Hedda ihren Blick ein weiteres Mal den Bahnsteig entlangwandern. »Mein Verlobter … Ich bin hier, um ihn abzuholen. Haben Sie ihn möglicherweise gesehen? Er ist Offizier beim Heer. Seine Uniform ist …«

»Entschuldigen Sie, meine Dame. Ich kenne die Uniformen unserer tapferen Soldaten und Offiziere«, unterbrach der Bahnhofsvorsteher sie in tadelndem Ton. »Jeder tut seine Pflicht dort, wo er hingestellt wird. Diese Männer an der Front und ich hier.«

»Natürlich tun Sie Ihre Pflicht.«, stimmte Hedda ihm eilig zu. »Haben Sie ihn gesehen? Er ist Oberstleutnant.«

Entschieden schüttelte der Mann den Kopf. »Ist nicht ausgestiegen. Wär mir aufgefallen.«

»Aber er wollte diesen Zug nehmen, da bin ich mir ganz sicher.« Unglücklich runzelte Hedda die Stirn.

»Ist ihm wohl was dazwischengekommen. Der nächste Zug aus dieser Richtung kommt morgen. Um zehn Uhr vormittags.« Ohne sich weiter um Hedda zu kümmern, schlurfte der Mann davon.

Ratlos runzelte Hedda die Stirn und ging langsam zurück zur Kutsche. Schon beim Näherkommen hörte sie das Knirschen, mit dem die beiden Stuten den Hafer zwischen ihren Zähnen zermalmten. Sie nahm den Tieren die Futterbeutel ab und stieg auf den Wagen. Sie straffte entschlossen die Schultern, ließ die Lederriemen leicht auf die Pferderücken schlenzen und machte sich auf den Weg zurück nach Gut Falkensee.

Er kommt morgen, dachte sie. Irgendetwas ist ihm dazwischengekommen, und er konnte sich nicht mehr melden. Aber morgen kommt er, und in drei Tagen werden wir heiraten.

Doch so oft sie diese Sätze auch in ihrem Kopf wiederholte – die Gänsehaut, die sich trotz des warmen Abends auf ihrem Rücken ausgebreitet hatte, blieb.

2. Kapitel

Charlotte

Gut Falkensee, Westpreußen, Ende Juli 1943

Nachdenklich schob Charlotte den eng beschriebenen Bogen zurück in den Umschlag, legte den geöffneten Brief auf ihren Schoß und strich über die mit blauer Tinte schwungvoll aufs Kuvert geworfenen Buchstaben.

Charlottes Nichte Isabella, die einzige Tochter ihrer Schwester Alice, lebte nun schon seit mehreren Jahren in den Vereinigten Staaten. Aber sie vergaß ihre alte Heimat und ihre deutsche Familie nicht. Kaum eine Woche verging, ohne dass sie einen langen Brief schrieb. Niemals richtete sie ihre Schreiben allein an ihre Mutter, sondern immer an die ganze Familie – an all jene Angehörigen, die auf Gut Falkensee lebten. Und nie vergaß Isabella zu erwähnen, dass auch sie nur zu gern wieder auf dem heimatlichen Anwesen wohnen oder es zumindest besuchen würde.

Es gefiel Isabella durchaus in Amerika, wo ihr Mann Leonhard als Tierarzt arbeitete. Doch Gut Falkensee trug sie im Herzen, wie sie immer wieder sehnsüchtig schrieb, und sie wartete auf die Zeit, wenn sie endlich gefahrlos mit ihrem jüdischen Ehemann und den beiden gemeinsamen Töchtern nach Deutschland zurückkehren konnte. Die Voraussetzung dafür, das war Isabella sicher ebenso klar wie Charlotte, war das Ende des Kriegs und eine neue deutsche Regierung.

Insgeheim hoffte Charlotte inständig, dass die Herrschaft der NSDAP in Deutschland möglichst bald ein Ende fand. Damit Juden und andere Minderheiten nicht mehr verfolgt und Menschen nicht mehr bespitzelt und für ein falsches Wort verhaftet wurden. Zahllose bislang unbescholtene Bürger verschwanden auf Nimmerwiedersehen in Lagern. Aber den Wunsch, dass Hitler und seine Spießgesellen endlich von der Bildfläche verschwanden, durfte sie auf keinen Fall laut aussprechen. Jedenfalls nicht Menschen gegenüber, denen sie nicht vollkommen vertraute, denn für solche Ansichten landete man in dieser Zeit nur allzu rasch im Straflager.

Nachdenklich schaute Charlotte durch das bodentiefe Fenster des Salons hinaus in den Park, der sich hinter dem Herrenhaus sanft abfallend bis hinunter zum See erstreckte. Sie verstand nur zu gut, was ihre Nichte fern von Gut Falkensee fühlte. Hier war Isabella, ebenso wie Charlotte selbst, aufgewachsen, und dies waren ein Ort, ein Haus und ein Landstrich, die sich tief ins Herz der Menschen eingruben, die hier ihre Heimat gefunden hatten.

Auch Charlotte hatte wegen eines Mannes ihr geliebtes Elternhaus verlassen und es niemals bereut. Dennoch war kein Tag vergangen, an dem sie nicht an Gut Falkensee gedacht hatte. An das schneeweiße Haus mit der großen Eingangshalle und den hohen Zimmern, an die fruchtbaren Felder, die wunderbaren Pferde und das schattige Wäldchen. Karols Liebe und die Tage und Nächte mit ihm hatten den Verlust ihrer Heimat mehr als ausgeglichen. Sie und ihr Mann hatten sich in Polen ein neues gemeinsames Zuhause geschaffen: Gestüt Darranowski. Schon bald hatten ihre Zuchtpferde in der Umgebung und auch darüber hinaus einen hervorragenden Ruf genossen. Ähnlich wie die Tiere aus der kleinen, aber sehr erfolgreichen Zucht auf Gut Falkensee. Auf dem polnischen Gestüt waren Charlottes Sohn Ludwig aus erster Ehe aufgewachsen und ihre Tochter Hedda zur Welt gekommen.

Dieses Zuhause hatten sie verloren, als 1939 die Deutschen in Polen einmarschiert waren. Sie hatten fliehen müssen, und Karol hatte sich ein weiteres Mal dem polnischen Widerstand angeschlossen. Bei diesem Gedanken zog sich vor Angst und Sorge Charlottes Herz zusammen. Schon in seiner Jugend hatte ihr Mann verzweifelt um sein Vaterland gekämpft. Warum traf ihn dieses Schicksal im Alter von sechzig Jahren noch einmal? Er hätte am Kamin sitzen und seine Enkelkinder auf den Knien schaukeln sollen, aber Karol ließ sein Alter nicht als Ausrede gelten, auch wenn er nicht zusammen mit seinen jungen Kampfgefährten versteckt in den Wäldern leben und von dort die Besatzer angreifen konnte.

»Es gibt viel zu tun und zu organisieren«, hatte er ihr erklärt. »Wir brauchen Waffen. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir eine funktionsfähige Regierung haben, die das Land führen kann, sobald die Deutschen wieder weg sind.«

Charlotte hatte sofort gewusst, dass sie Karol auch diesen Kampf würde kämpfen lassen müssen. So hatte sie ihn kennen und lieben gelernt. Er war ein Mann, der notfalls für sein Vaterland in den Tod gehen würde.

Bevor Karol in einer der geheimen Kommandozentralen der Widerstandsbewegung untergetaucht war, hatte er Charlotte angefleht, so schnell wie möglich Polen zu verlassen. Zwar war sie von Geburt her eine Deutsche, doch sie hatte einen Polen geheiratet und mit ihm in Polen gelebt. Falls sie in die Hände der Besatzer fallen würde, wusste man daher nicht, was mit ihr geschehen würde.

Aber es gab einen Ort, an dem sie in Sicherheit sein würde. Sie war nach Gut Falkensee zurückgekehrt, in das Zuhause ihrer Kindheit und Jugend. Schon als junge Frau hatte sie gewusst, dass ihr Elternhaus ihr stets eine Zuflucht sein würde.

Hier brauchte man sie, um den Gutsbetrieb aufrechtzuerhalten. Um mithilfe der Zwangsarbeiter die Felder zu bestellen und die Ernte einzufahren. Um die Lebensmittel zu produzieren, die der deutsche Staat von kleinen Bauernhöfen und großen Gütern einforderte, um die Bevölkerung und die Soldaten an der Front zu ernähren.

Ihr Sohn Ludwig war im zweiten Kriegsjahr eingezogen worden, und er hatte ihr das Anwesen zu treuen Händen übergeben.

Charlotte folgte mit ihren Blicken einem am Fenster vorbeiflatternden Spatz. Was für eine furchtbare Zeit das war. Nicht nur der Krieg zermürbte die Bevölkerung, auch die Regeln und Gesetze, die im Land galten, mussten jedem klar denkenden Menschen das Gefühl geben, in ein Irrenhaus geraten zu sein.

Zum Glück hatte Hedda endlich die Hauptstadt verlassen und war ebenfalls nach Falkensee umgesiedelt. Es mochte ein trügerischer Friede sein, der in Westpreußen herrschte, aber bisher fühlten sie sich hier sicher. In Berlin hingegen waren zwischen Januar und März durch die Fliegerangriffe der Alliierten ganze Stadtteile zerstört worden, und Hunderte von Menschen, die es nicht rechtzeitig in einen Bunker oder einen Luftschutzkeller geschafft hatten, waren umgekommen.

Vielleicht hatte Hedda so lange in Berlin ausgeharrt, weil sie meinte, dort ihren Verlobten Eckhardt in der väterlichen Bank zumindest teilweise ersetzen zu müssen. Vielleicht fühlte sie sich Eckhardt dort, wo sie gemeinsam gearbeitet und sich jeden Tag gesehen hatten, näher. Vielleicht war es ihr feige vorgekommen, die Stadt zu verlassen, in der ihre künftigen Schwiegereltern ausharren mussten.

Dass die Kriegstrauung mit Eckhardt nun hier in Westpreußen stattfinden sollte, war letztlich auch nur von Vorteil, selbst wenn die Eltern des Bräutigams aus Berlin anreisen mussten. Schließlich konnte man so gut wie sicher sein, dass die Trauung und die kleine Feier im Anschluss nicht durch Bombenalarm unterbrochen werden würden.

Wenn … ja, wenn Eckhardt bis übermorgen auftauchte. Als Hedda ihn gestern hatte vom Bahnhof abholen wollen, war er nicht wie angekündigt aus dem Zug gestiegen. Und seitdem hatte niemand von ihm gehört, auch nicht seine Eltern. Denn natürlich hatte Hedda sofort in Berlin bei ihrem künftigen Schwiegervater in der Bank angerufen.

Entweder war Eckhardt auf dem Weg nach Falkensee aufgehalten worden und konnte aus irgendeinem Grund weder telefonieren noch telegrafieren. Oder aber er hatte seinen wegen der geplanten Trauung bewilligten Heimaturlaub gar nicht erst antreten können. Über die möglichen Gründe wollte Charlotte am liebsten gar nicht nachdenken. Oder war es möglich, dass er nicht gekommen war, weil er sich das mit der Hochzeit anders überlegt hatte?

Obwohl Hedda nach ihrer Rückkehr vom Bahnhof äußerlich ruhig gewirkt hatte, wusste Charlotte, dass ihre Tochter in größter Sorge war. Hedda hatte gelernt, nicht zuletzt durch ihre jahrelange Zusammenarbeit mit ihren männlichen Kollegen bei der Bank, stets eine kühle Fassade zur Schau zu tragen. Dies bedeutete jedoch nicht, dass sie nicht zu tiefen Gefühlen, zu großem Glück oder tiefster Traurigkeit, fähig gewesen wäre.

Am Frühstückstisch hatte Hedda blass und übernächtigt gewirkt, und unter ihren Augen hatten wie Rabenflügel dunkle Schatten gelegen.

Charlotte wünschte sich für ihre einzige Tochter inständig, dass diese Geschichte ein gutes Ende nähme. Hedda hatte in diesen schweren Zeiten wenigstens einen Zipfel vom Glück verdient.

Ein vorsichtiges Klopfen an der Tür ließ Charlotte zusammenfahren. Sie war so tief in Gedanken versunken gewesen, dass sie vergessen hatte, auf wen sie hier im Salon wartete. Sie richtete sich in ihrem Sessel kerzengerade auf, reckte entschlossen das Kinn vor und forderte in energischem Ton zum Eintreten auf.

Der Mann, der die Tür öffnete und mit wenigen Schritten das Zimmer durchquerte, wirkte trotz seiner abgerissenen Kleidung und dem vorschriftsmäßigen ›P‹ auf der Jacke nicht unterwürfig. Sein klarer Blick und seine Körperhaltung verrieten Intelligenz und Selbstbewusstsein. Er blieb direkt vor Charlotte stehen und sah ihr aufmerksam ins Gesicht.

»Sie haben mich rufen lassen?« Er sprach fließend Deutsch, wenn auch mit deutlichem Akzent.

Charlotte deutete lächelnd auf den zweiten Sessel an dem kleinen runden Tisch.

»Vielen Dank, dass Sie so schnell gekommen sind«, sagte sie auf Polnisch, als er sich gesetzt hatte. Wiktor Nowak wusste sehr genau, dass sie sich mühelos in seiner Muttersprache mit ihm verständigen konnte, wenn sie auch darauf achtete, dass die Zwangsarbeiter nichts über die genauen Gründe für ihre hervorragenden Polnischkenntnisse erfuhren.

»Tee?«, fragte Charlotte, als wäre er einer ihrer Nachbarn, der zu einem Höflichkeitsbesuch vorbeischaute. Genauso würde sie ihn behandeln – auch wenn ihr das vollkommen absurde Gesetz bewusst war, dass sie, laut Geburtsurkunde eine »Arierin«, nicht an einem Tisch mit ihm sitzen durfte.

Natürlich wusste auch Nowak, dass die Polen-Erlasse private Kontakte zwischen Deutschen und polnischen Zwangsarbeitern untersagten. Deshalb konnte selbst dieser stolze Mann ein erstauntes Flackern in seinen grauen Augen nicht verhindern, als sie ihm zusätzlich zu einem Platz nun auch noch Tee anbot.

Er nickte knapp und sah zu, wie sie die zweite Tasse auf dem Tisch füllte und ihm Zucker und Sahne hinschob. Während er sich zwei Löffel Zucker und einen Schuss Sahne nahm, wartete sie mit freundlichem Lächeln. Dann deutete sie auf das Glasschälchen mit den Plätzchen.

»Bedienen Sie sich, Herr Nowak.«

Wieder konnte sie Überraschung von seinem Gesicht ablesen. Dann atmete er tief durch und nahm sich einen der großen runden Kekse. Weizenmehl, Zucker und Butter hatten sie ausreichend, sodass es regelmäßig Gebäck zum Tee gab.

Zwar waren die Anteile festgelegt, die jedes Anwesen von allem, was auf dem Hof produziert wurde, abgeben musste. Doch die Restmengen, die den Landwirten und ihren Familien blieben, waren erstaunlich großzügig bemessen. Vielleicht hatte selbst Hitler von dem Spruch gehört, dass man dem Ochsen beim Dreschen nicht das Maul zubinden sollte. Außerdem schätzten die meisten Bauern ihre Ernteerträge im Voraus bewusst niedrig, und viele von ihnen mästeten insgeheim weitere Schweine und hielten Hühner, die nicht in den Unterlagen auftauchten.

»Ich lasse Ihnen eine Tüte von den Keksen für die Männer einpacken.« Charlotte hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht schon früher daran gedacht hatte, dass auch die Zwangsarbeiter sicher ab und zu gern Süßes aßen.

Auf die seltsamen Anweisungen, die in den Polen-Erlassen zu lesen waren, hatte man auf Gut Falkensee nie viel gegeben. Wer hart arbeitete, musste auch gut essen. Das wusste jeder, der schon einmal bei der Ernte geholfen oder im Stall mit angepackt hatte.

Auf ihre Bemerkung die Kekse betreffend, antwortete Wiktor Nowak nicht. Er zog nur kaum merklich die Brauen hoch.

»Ab sofort bekommen die Männer jede Woche eine Tüte mit Gebäck«, erklärte Charlotte entschlossen. »Würden Sie bitte darauf achten, dass die Kekse gerecht verteilt werden?«

Nowak nickte und schwieg weiter.

»Die Männer hören auf Sie«, fuhr Charlotte fort. »Es gibt ein Problem, von dem ich denke, dass wir es gemeinsam auf eine Weise lösen können, die für uns alle von Vorteil wäre.«

Wieder zog Nowak die Brauen hoch. Dieses Mal so weit, dass sie fast unter seinen schwarzen Haaren verschwanden. »Wieso glauben Sie, dass die Männer auf mich hören? Sie sind die Gutsherrin, und die Männer arbeiten für Sie.«

Charlotte wischte ungeduldig mit der Hand durch die Luft. »Können wir uns bitte diese Zeitverschwendung sparen? Ich habe auf dem Gut das Sagen, und Sie sind derjenige, auf den die Männer hören. Was bedeutet, dass eine Einigung, die wir zwei erzielen, vorteilhaft für das Gut und für die Männer sein kann – wenn wir beide gut verhandeln.«

Nun trafen sich Nowaks breite Brauen über der Nasenwurzel.

»Die Männer bummeln bei der Arbeit und versuchen auf diese Weise, ihre deutschen Feinde zu sabotieren. Das ist verständlich.« Charlotte nippte an ihrem Tee und lächelte Wiktor Nowak an.

Er erwiderte ihren Blick, ohne eine Miene zu verziehen. Dann griff er ebenfalls nach seiner Tasse und leerte sie mit einigen großen Schlucken.

»Sie wurden als Kriegsgefangene hierhergebracht und sollen helfen, das deutsche Volk und die deutschen Soldaten zu ernähren. Jene Männer, die Ihr Heimatland besetzt haben«, fuhr Charlotte fort. »Da liegt es auf der Hand, dass Ihnen nicht sonderlich daran liegt, diese Aufgabe zur Zufriedenheit der Deutschen zu erfüllen.«

Nowak schwieg noch immer. Er nahm den angebissenen Keks von seinem Teller, schob sich den Rest in den Mund und kaute darauf herum, als gäbe es in diesem Moment keine wichtigere Aufgabe zu erfüllen.

»Erst gestern habe ich beobachtet, wie Jan fast eine halbe Stunde gebraucht hat, um den Landauer anzuspannen, mit dem meine Tochter zum Bahnhof fahren wollte. Sie wollte ihren Verlobten abholen. Nichts, was die deutsche Sache irgendwie voranbringen könnte, will ich meinen.«

»Sie kennen Jans Namen?«, meldete Nowak sich erstaunt zu Wort.

»Wir leben seit vielen Monaten gemeinsam hier auf Gut Falkensee. Ich kenne die Namen aller Männer. Und ich weiß, dass sie auf Sie hören. Ich weiß auch, dass Sie vor dem Krieg Professor für Literatur waren, Herr Nowak. Wohl einer der jüngsten Professoren ihres Landes, denn Sie sind kaum vierzig Jahre alt.«

Jetzt riss Nowak vor Erstaunen die Augen so weit auf, dass Charlotte im hellen Licht des Nachmittags ihr eigenes Spiegelbild in seinen Pupillen erkennen konnte.

»Ich war viele Jahre mit einem Ihrer polnischen Landsleute verheiratet. Diese Ehe ist beendet, doch ich kenne die Polen, und ich kenne Ihr Land.« Sie faltete die Hände im Schoß und machte eine Pause. Es tat ihr immer wieder aufs Neue weh, dass sie es sicherheitshalber so darstellen musste, als hätte sie sich »als gute Deutsche« bei Kriegsausbruch von Karol getrennt. »Nun bin ich für dieses Gut verantwortlich. Hier bin ich aufgewachsen, es ist der Besitz meiner Familie. Niemals haben wir die Ernte verdorren oder das Getreide im Regen verschimmeln lassen. Die Kühe, die wir nun anstelle unserer Zuchtpferde angeschafft haben, müssen gefüttert und gemolken werden. Ich würde das alles allein tun, zusammen mit meiner Tochter, unserem alten Verwalter und den drei Knechten, die uns geblieben sind. Aber das schaffen wir nicht. Wir brauchen Ihre Hilfe und die Hilfe Ihrer Männer. Deshalb möchte ich Ihnen einen Vorschlag machen.«

»Ja?« Dieses Mal zog Nowak nicht einmal die Brauen hoch. Seine Miene blieb unbewegt.

»Sagen Sie mir, welche besonderen Lebensmittel und andere Vergünstigungen Sie und die Männer gern hätten. Ich kann nicht alles möglich machen, aber ich werde mich bemühen, so viele Wünsche wie möglich zu erfüllen.«

»Seit wann fragt irgendjemand nach unseren Wünschen …« Wiktor Nowak schnaubte verächtlich.

»Ich tue es.« Charlotte lächelte ihn freundlich an.

Auch Nowak hob daraufhin kaum merklich die Mundwinkel. »Sie waren immer freundlich zu uns, und hungern mussten wir auch nicht. Aber es gibt sicher einiges, was die Männer sich wünschen.«

»Sie müssen nicht glauben, dass es mir leichtfällt, Sie quasi zur Arbeit auf unserem Gut zu zwingen. Aber ich wüsste nicht, wie ich ohne Ihre Hilfe zurechtkommen sollte.«

»Ich spreche mit den Männern«, sagte Nowak. »Und ich werde ihnen erklären, dass wir es schlimmer hätten treffen können.«

Er zögerte, und Charlotte schaute ihn fragend an.

»Um ehrlich zu sein«, fuhr er schließlich fort, »habe ich den Männern aufgetragen, möglichst langsam zu arbeiten.«

»Ich schäme mich für das, was wir Deutschen Ihnen angetan haben. Wenn ich könnte …« Sie stockte, bevor ihr am Ende noch herausrutschte, dass sie, wäre es nach ihr gegangen, auf der Stelle den Krieg beendet und dafür gesorgt hätte, dass alle Männer, gleich welcher Nation, nach Hause zurückkehren durften.

»Die Gestapo kontrolliert den Umgang mit den … Zwangsarbeitern«, fuhr sie fort. »Wie Sie sich wohl erinnern, hatten wir bisher drei Kontrollen, was nicht allzu viel ist. Wir müssen versuchen, uns nach außen an die Regeln zu halten.«

»Die Kopfkissen in unseren Betten sind furchtbar klumpig«, sagte Nowak nach einer Pause.

»Ich werde versuchen, bessere zu bekommen, kann aber nichts versprechen. Wie Sie vielleicht wissen, ist die allgemeine Versorgung mit Gebrauchsgütern in diesen Zeiten nicht sonderlich gut.«

»Ich weiß es zu schätzen, wenn Sie sich um gewisse Verbesserungen bemühen«, erklärte Nowak steif.

»Mit Lebensmitteln ist es einfacher«, sagte Charlotte aufmunternd.

Nowak öffnete den Mund zu einer Antwort, da wurde die Tür zur Halle aufgerissen, und Hedda erschien im Türrahmen. Beim Anblick ihrer Tochter erschrak Charlotte bis ins Mark. Heddas Gesicht war kreidebleich und so starr, als wäre es aus Marmor gemeißelt. Ihre sonst hellgrünen Augen wirkten fast schwarz und waren entsetzt aufgerissen, als hätte sie direkt in den Schlund der Hölle geblickt.

»Du bist nicht allein, Mama«, flüsterte sie und ließ ihren Blick hilflos zwischen Charlotte und Wiktor Nowak hin und her huschen.

Sofort sprang der Pole auf. »Es wird Zeit, dass ich mich wieder an die Arbeit mache. Was Ihre Frage nach den gewünschten Speisen betrifft, werde ich Ihnen eine Antwort zukommen lassen, sobald ich mit den Männern gesprochen habe.«

»Danke«, murmelte Charlotte und nahm nur noch aus dem Augenwinkel wahr, wie Nowak hastig den Raum verließ. Sie wagte nicht, den Blick von Hedda abzuwenden, als könnte sie damit wenigstens ein kleines bisschen den Schreck lindern, der das Gesicht ihrer Tochter hatte erstarren lassen, als hätte ein plötzlicher Wintereinbruch ihre Züge mit einer Eisschicht überzogen.

Für einen winzigen Moment dachte Charlotte an die Kekse für die polnischen Männer, die sie Nowak versprochen hatte. Doch dafür war später noch Zeit.

Sie blickte auf Heddas zitternde Hand, in der sie ein zerknittertes Blatt Papier hielt, eilte zu ihr und nahm ihr behutsam den Zettel aus der Hand. Es war ein Telegramm. Charlotte starrte es an, aber die Buchstaben verschwammen vor ihren Augen.

»Aus Berlin. Von Friedrich«, flüsterte Hedda. Friedrich von Schliefenstein war Eckhardts Vater und Heddas ehemaliger Chef bei der Bank.

»Eckhardt wird vermisst …« Heddas Stimme war brüchig wie altes Pergamentpapier. »Er ist von seinem letzten Einsatz vor dem Heimaturlaub nicht zurückgekommen.«

Wortlos streckte Charlotte die Arme aus und zog sie an sich.

»Dann gibt es noch Hoffnung«, flüsterte sie und nahm den zarten Duft nach Vanille wahr, den ihre Tochter verströmte. So hatte Hedda schon als Säugling gerochen, und dieses besondere Aroma war bis zum heutigen Tag charakteristisch für sie.

Hedda hob den Kopf und sah sie flehend an. »Glaubst du, er lebt?«

»Ja«, behauptete Charlotte mit fester Stimme. Manchmal war es nötig, an Wunder zu glauben.

3. Kapitel

Klara

Gut Falkensee, Westpreußen, Anfang August 1943

Klara wusste genau, dass Frau Thielke den Auftrag bekommen hatte, den Polen selbst die Kekse zu bringen. Und zwar schon gestern Abend, einige Zeit nachdem der Mann mit den klugen, ernsten Augen im Haus gewesen war. Er hieß Wiktor und war wohl so etwas wie der Sprecher der Zwangsarbeiter. Klara hatte Angst vor ihm. Genau wie vor den anderen Kriegsgefangenen.

Sie sahen sie immer so komisch an, wenn sie einem von ihnen über den Weg lief. Dann wurde ihr ganz kalt, und die Härchen auf ihren Armen richteten sich auf. Sie hätte gar nicht sagen können, was an diesen Blicken so erschreckend war. Sie wirkten irgendwie … hungrig. Vielleicht auch wütend. Oder beides.

Sie selbst wäre auch wütend gewesen, wenn fremde Soldaten ihr Land überfallen und sie anschließend verschleppt hätten, damit sie im Feindesland Frondienst leistete. Aber sie war es schließlich nicht gewesen, die in Polen einmarschiert war und die polnischen Männer als Zwangsarbeiter nach Deutschland gebracht hatte. Wäre es nach ihr gegangen, hätte sie diesen Krieg sofort beendet. Was nichts mehr daran ändern würde, dass ihr Vater schon im ersten Kriegsjahr an der Front gefallen war. Ihre Mutter war kurz danach gestorben. Ein Fieber hatte sie innerhalb weniger Tage vom Leben zum Tode befördert. Vielleicht war es aber auch einfach der Kummer gewesen.

So war Klara mit kaum fünfzehn Jahren zur Vollwaise geworden. Wenn man sie nicht auf Falkensee als Stubenmädchen angestellt und ihr eine der Mansarden unter dem Dach zum Wohnen gegeben hätte, wäre sie wahrscheinlich verhungert oder erfroren. Sie hatte keine Ahnung, was als Erstes passiert wäre, denn es war ein bitterkalter Winter gewesen, als ihre Mutter gestorben war, und niemand im Dorf hatte sich für das Waisenmädchen zuständig gefühlt. Alle waren mit ihrem eigenen Kummer und ihrem eigenen Leben beschäftigt gewesen.

Da war wie ein Engel die junge Gutsherrin Florentine von Krammbach gekommen und hatte sie mit ins Herrenhaus genommen. Es war nicht so, dass damit Klaras Kummer und ihre Einsamkeit vorüber gewesen wären. Sie schlief ganz allein dort oben unter dem Dach und weinte sich jeden Abend in den Schlaf. Früher waren wohl sämtliche Mansarden von Dienern und Stubenmädchen bewohnt gewesen. Doch es gab längst nicht mehr so viele Dienstboten auf dem Gut, und die wenigen, die jetzt noch hier arbeiteten, kamen morgens aus dem Dorf und gingen nach Feierabend wieder dorthin zurück. So wie Frau Thielke, die für die Familie im Herrenhaus und für sämtliche Angestellten kochte. Auch für die Polen.

Klara wusste, dass Frau Thielke nicht gern hinüber ins Gesindehaus ging, um den Zwangsarbeitern die Mittagssuppe und das Brot für die Abendmahlzeit zu bringen. Sie murmelte dann immer etwas von »Polacken« und »Lumpenpack« vor sich hin. Aber Frau von Bargelow hatte der Köchin ausdrücklich aufgetragen, das Essen persönlich ins Quartier der Polen zu tragen. Als der Gutsherr Ludwig von Krammbach eingezogen worden war, hatte seine Mutter, Charlotte von Bargelow, die kurz zuvor nach Gut Falkensee gekommen war, hier das Kommando übernommen. Sie war viel energischer als Florentine von Krammbach, die mit ihrer leisen Art und ihren sanften Bewegungen tatsächlich etwas von einem Engel an sich hatte.

An diesem Vormittag fand Frau Thielke eine Ausrede, um Klara mit den Keksen ins Gesindehaus zu schicken. Angeblich durfte sie die Töpfe auf dem Herd nicht aus den Augen lassen, weil sonst alles anbrennen würde.

Und weil Klara viel zu viel Angst hatte, der meistens schlecht gelaunten Köchin zu widersprechen, ging sie nun zögernd über den Wirtschaftshof zum Gesindehaus. Dort waren die polnischen Zwangsarbeiter unter sich. Außer ihnen gab es kaum noch Männer auf dem Hof. Der alte Grumpke wohnte im Verwalterhaus, und die drei deutschen Knechte, die zu alt oder zu krank waren, um Soldaten zu werden, lebten im Dorf und kamen nur zur Arbeit aufs Gut.

Im Grunde muss ich mich nicht fürchten, sagte sich Klara, als sie vor der Tür zum Gesindehaus stand. Um diese Zeit waren die Polen noch irgendwo auf dem Anwesen und verrichteten unter Grumpkes Aufsicht die Arbeiten, die ihnen aufgetragen worden waren. Klara konnte also einfach ins Gesindehaus huschen, ihre Tüte mit den Keksen auf den Tisch legen und wieder verschwinden.

Trotz der Hitze des Sommertags fühlte sich das Metall der Türklinke unter ihren Händen kühl an. Entschlossen drückte sie sie hinunter und öffnete die Tür, die so laut quietschte, dass Klara zusammenfuhr. Sie erstarrte und lauschte sekundenlang in das Gebäude, aus dem ihr der Geruch nach feuchter Wäsche entgegenschlug.

Als drinnen alles still blieb, trat sie zögernd in den dämmerigen Vorraum. Hier gab es ein Waschbecken, das die Männer alle gemeinsam benutzen mussten. Vor der rückwärtigen Wand hatten die Bewohner eine Leine gespannt, auf der unordentlich ein paar Unterhemden, eine einzelne löcherige Unterhose und mehrere Socken hingen.

Eilig durchquerte Klara die Diele. Soeben wollte sie den Gemeinschaftsraum mit dem großen Esstisch, den beiden langen Holzbänken und den wenigen abgeschabten Sesseln betreten, als sie aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm. Mit einem leisen Aufschrei ließ sie die Papiertüte mit den Keksen fallen, fuhr herum und starrte ins Grau des fensterlosen Raums. Nur das Licht, das durch die offene Tür fiel, malte ein sonnenhelles Rechteck auf die abgetretenen Bodendielen.

Wie aus dem Nichts tauchte neben der Wäscheleine ein junger Mann auf. Das Weiße in seinen Augen funkelte, während er ihren entsetzten Blick erwiderte. Dabei sah er fast ebenso erschrocken aus, wie sie sich fühlte.

»Ich … ich bringe etwas.« Unbeholfen deutete sie auf die Tüte zu ihren Füßen, bevor sie sich hastig bückte und sie wieder aufhob. »Kekse … Jetzt sind sie bestimmt zerbrochen. Aber schmecken tun sie trotzdem …«

Der Pole sagte etwas, das sie natürlich nicht verstand. Wahrscheinlich hatte auch er kein einziges Wort von ihrem nervösen Gestammel begriffen.

Ohne ihn aus den Augen zu lassen, trat sie einen Schritt zur Seite und tastete an der Wand neben der Tür nach dem Lichtschalter. Die Deckenlampe flammte auf und tauchte die Diele in trübes Licht. Als sie den jungen Mann genauer erkennen konnte, sog sie erschrocken die Luft durch die Vorderzähne.

»Sie bluten. Was ist passiert?« Mit ihrer freien Hand deutete sie auf seinen Unterarm, an dem ein dünner Blutstrom hinablief, über die Finger rann und von dort auf den Fußboden tropfte, wo sich schon eine kleine rote Lache ausbreitete.

Wieder sagte der Mann etwas, das sie nicht verstand. Dann ging er zum Waschbecken und hielt den verletzten Arm darüber, sodass sein Blut nun auf die weiße Emaille fiel.

Klara stellte ihre Tüte auf einen kleinen Schrank an der Wand und schaute sich nach einem sauberen Lappen um. Außer der Unterwäsche auf der Leine konnte sie nichts Geeignetes entdecken, und die Wäsche durfte sie nicht als Verband benutzen.

Entschlossen löste Klara das weiße Baumwolltuch, das sie zu ihrem schlichten grauen Kleid um den Hals geknotet trug. Es gehörte zu ihrer Arbeitskleidung, aber die Blutung musste gestoppt werden, und zwar schnell. Wenn sie erst zurück ins Haus lief und versuchte, dort etwas aufzutreiben, würde zu viel Zeit vergehen.

»Wasser drüber laufen lassen«, kommandierte sie und trat neben den jungen Mann.

Er reagierte nicht, stand nur bewegungslos da und sah zu, wie das Blut ins Waschbecken tropfte. Natürlich hatte er sie nicht verstanden.

Klara drehte den Wasserhahn auf und dirigierte seinen Arm so, dass das klare Wasser über die Wunde lief. Jetzt erkannte Hedda, dass er mehrere tiefe Kratzer auf dem Unterarm hatte. Sie erinnerte sich, dass Grumpke gestern bei seiner üblichen Tasse Kaffee in der Küche von einem Zaun erzählt hatte, der repariert werden musste.

»War das Stacheldraht?« Sie fragte nur, um irgendetwas zu sagen, während sie hoffte, dass die Blutung durch das kalte Wasser nachließ. Dann konnte sie ihr Halstuch fest um den Arm wickeln, sodass die Wundränder zusammengedrückt wurden. Klara hatte schon mehr als einen Mann gesehen, der sich bei der Arbeit verletzt hatte und dessen Wunde versorgt wurde. Die Leute im Dorf hatten kein Geld, um bei jeder Kleinigkeit zum Arzt zu laufen. Solange es irgend ging, behalfen sie sich selbst.

»Stacheldraht«, sagte der Pole plötzlich. Er sprach das Wort ein bisschen seltsam aus, aber es war zu verstehen.

Erstaunt sah sie ihn von der Seite an. »Können Sie Deutsch? Verstehen Sie mich?«

»Wenig Deutsch. Nich viel verstehe.« Er schüttelte den Kopf, sodass ihm die schwarzen Haare in die Augen fielen.

»Jedenfalls mehr, als ich von der polnischen Sprache verstehe.« Klara drehte das Wasser ab, betupfte die Wunde vorsichtig mit dem unteren Rand eines Handtuchs, das neben dem Becken hing und einigermaßen sauber aussah, und legte dann den Verband an. Sie zog das Tuch, so stramm es ging, und verknotete die Ecken.

»Fertig.« Sie hob den Kopf, und als sie bemerkte, dass sein Gesicht nur wenige Zentimeter von ihrem entfernt war, trat sie hastig einen Schritt zurück.

»Danke«, sagte er mit jenem kehligen Akzent, der ihr eigentlich ganz gut gefiel.

»Wenn es nicht aufhört zu bluten, müssen Sie zum Arzt.« Natürlich war es sinnlos, ihm das zu sagen, aber sie konnte schließlich nicht nur dastehen und ihn anstarren.

»Dziękuję.« Er lächelte und schaute sie dabei an, als würde er ein Stück Schokolade betrachten. Oder den Sonnenuntergang, wenn der Himmel aussah wie Erdbeereis.

»Dzie… Ich verstehe nicht«, sagte sie unsicher.

»Danke. Dziękuję ist Danke sagen.«

»Oh«, machte sie und wiederholte in fragendem Ton: »Dziękuję?«

Er nickte und lächelte und schaute sie immer noch an, ohne auch nur einen winzigen Moment zwischendurch wegzugucken. Plötzlich bemerkte sie, dass seine Augen die gleiche Farbe hatten wie der köstliche Kakao, von dem jeder im Haus am letzten Weihnachtsfest eine Tasse bekommen hatte. Während sie den jungen Polen ansah, glaubte sie für einen Moment, die sanfte Süße auf der Zunge zu schmecken. Sie schluckte und wandte den Kopf ab.

»Ja, sehr viel große Dziękuję.« Ernst nickte er.

»Das war … Ich kann dich ja nicht verbluten lassen.« Sie zuckte mit den Schultern und sah zur Tür. In der Küche wartete ein Eimer Kartoffeln darauf, dass sie sie schälte.

»Du bist sehr lieb. Und sehr …« Er stockte, suchte wohl nach einem deutschen Wort, das er nicht kannte. Langsam hob er seinen gesunden Arm, streckte ihn aus und verharrte mit den Fingerspitzen dicht vor ihrem Gesicht. Lange genug, dass sie hätte fliehen können. Sie tat es nicht. Stand da, spürte, wie ihr Herz schneller schlug, und hielt die Luft an.

»Lieb und …« Das polnische Wort, das er flüsterte, klang furchtbar kompliziert. Sie konnte sich all die Buchstaben und Silben nicht merken. Als er zart über ihre Wange strich, war ihr Kopf so leer wie der Katzennapf am Abend, wenn sie ihn aus dem Stall ins Haus holte, um ihn abzuwaschen.

Wo er sie streichelte, fühlte sich ihre Haut ganz heiß an, als würden seine Finger sie verbrennen. Doch die Hitze tat nicht weh. Es war ein gutes Gefühl, eine gute Hitze.

»Ich Jan«, sagte er nach einer Weile und ließ den Arm sinken.

»Klara«, stieß sie hervor, und sie hörte selbst, dass ihre Stimme seltsam heiser und gepresst klang.

»Klara«, wiederholte er, und aus seinem Mund klang ihr Name fremd und besonders. »Hiebsche Klara.«

Sie brauchte eine Weile, bis sie verstand, was er meinte. »Hübsch? Nein, ich bin nicht …« Ihre Wangen glühten.

Wie oft hatte sie schon vor dem kleinen, fleckigen Spiegel in ihrer Mansarde gestanden, hatte ihre Haare gebürstet, sie geflochten oder probeweise am Hinterkopf aufgetürmt und dabei überlegt, ob irgendwann ein Mann kommen und sie schön finden würde. Sie las heimlich Romane, in denen Männer auf den ersten Blick einer Frau verfielen, weil sie sie hinreißend fanden. Dann wollten diese Männer nichts anderes mehr, als nur mit dieser Frau zusammen zu sein, sie zu küssen und zu heiraten. Klara war achtzehn Jahre alt, fast neunzehn, und hatte noch nie einen Mann geküsst.

Vielleicht würde sie auch niemals einen küssen. Wie sollte der Richtige sie erkennen, wo sie nichts wirklich Hübsches anzuziehen hatte und ihr das Geld fehlte, um sich die Haare schneiden und in Wellen legen zu lassen. Ohnehin waren die jungen Männer, die infrage gekommen wären, alle fort. Sie kämpften an der Front, und niemand wusste, wie viele von ihnen den Krieg überleben und nach Hause zurückkehren würden. Hier auf Gut Falkensee und im nahe gelegenen Dorf schien es nur noch Frauen, Kinder und alte Männer zu geben. Und natürlich die Kriegsgefangenen. Aber vor denen hatte Klara Angst. Jedenfalls hatte sie sich bis zum heutigen Tag vor ihnen gefürchtet.

Weil sie fremd aussahen mit ihren schwarzen Haaren und ihren suchenden Blicken. Weil sie in einer unverständlichen Sprache redeten und die Worte seltsam in ihren Kehlen rollten. Und Frau Thielke behauptete, es müsse schließlich einen guten Grund haben, dass es verboten war, freundlich zu ihnen zu sein.

Klara hatte gehört, dass in einem Dorf in der Nähe von Deutsch Eylau ein Pole gehängt worden war, weil er mit einer deutschen Frau im Bett erwischt worden war. Mitten auf dem Marktplatz hatte man ihn nach den Worten der Köchin »aufgeknüpft«. Damit es den Leuten eine Lehre war.

»Klara?« Die leichte Berührung an ihrer Schulter ließ sie zusammenzucken. Es passierte ihr viel zu oft, dass sie in ihren Gedanken ganz weit fort war, weil sie sich in ihren Träumen, Ängsten und Sorgen verhedderte wie in einem Garnknäuel, das eine Katze beim Spielen völlig verwirrt hatte.

»Ja?« Sie sah in die Kakao-Augen und musste lächeln. Jans Blick war kein bisschen wild oder wütend. Er schaute sie so freundlich an, dass es sich anfühlte, als würde sie an einem Samstagabend in der Küche in der großen Zinkwanne voller warmem Wasser liegen.

»Du gut. Wir wieder sprechen? Ich mehr lerne Deutsch. Für dich.«

Klara nickte und schüttelte gleich darauf erschrocken den Kopf. Sie durfte sich nicht mit einem Polen verabreden. Wenn Frau Thielke das mitbekam! Selbst bei einem deutschen Mann würde sich die Köchin das Maul zerreißen. Und wenn es stimmte, dass es verboten war, zu den Zwangsarbeitern freundlich zu sein …

Wortlos stürzte Klara zur Tür, lief hinaus auf den Hof und den schmalen Weg zum Hintereingang des Herrenhauses entlang. Doch bevor sie das Gebäude erreichte, hörte sie ein seltsam ersticktes Geräusch hinter einem der hohen Büsche, die die Rasenfläche des Parks zum Weg hin abgrenzten. Als sie stehen blieb, sich auf die Zehenspitzen stellte und über den Busch schaute, sah sie Hedda von Bargelow. Die junge Frau saß in sich zusammengesunken auf der weiß lackierten Bank im Schatten der Äste. Ihr Rücken zuckte, aber erst als Klara erneut die komischen Laute hörte, die sie zum Innehalten bewegt hatten, begriff sie, dass Fräulein von Bargelow weinte.

Unschlüssig stand Klara da. Sollte sie weitergehen und so tun, als hätte sie nichts gehört oder gesehen? Womöglich war es Hedda von Bargelow peinlich, wenn jemand sie weinen sah. Klara kannte die junge Gutsherrin kaum, denn sie war erst vor Kurzem ins Herrenhaus gezogen. In ihren vornehmen Berliner Kleidern, mit ihrer aufrechten Haltung und ihrem energischen Gang wirkte sie streng und kühl. Nicht wie eine Frau, die sich hinter den Büschen versteckte und weinte.

Klara wusste, dass der Verlobte von Hedda von Bargelow nicht wie vereinbart am Bahnhof in Bischofswerder eingetroffen war. Und dabei hatten die beiden heiraten wollen. Das würde wohl nicht mehr klappen. Frau Thielke hatte jedenfalls den Sauerbraten nicht eingelegt, und jetzt war es zu spät, denn die Hochzeit hätte am nächsten Tag stattfinden sollen. Inzwischen glaubte wohl niemand mehr, dass der Bräutigam noch rechtzeitig erscheinen würde.

Zögernd ging Klara um den Busch herum und trat neben die Bank. »Fritz Brahmke aus dem Dorf ist letzten Monat auch nicht aus dem Zug gestiegen, als er eigentlich Heimaturlaub hatte«, sagte sie. »Seine Mutter hat schrecklich geweint, aber ein paar Tage später kam die Nachricht, dass er sich nur bei einer Patrouille verlaufen hatte.«

Hedda von Bargelow fuhr herum und starrte Klara sekundenlang aus geröteten Augen an. Dann wischte sie sich hastig mit den Fingerspitzen die feuchten Wangen trocken, suchte in ihrer Rocktasche herum, zog die Hand aber leer wieder hervor.

Klara holte ihr eigenes Taschentuch aus der Schürzentasche und hielt es der jungen Herrin hin. Dabei ging ihr durch den Kopf, dass dies heute schon das zweite Tuch war, das sie fortgab. Was für ein seltsamer Tag.

»Es ist ganz sauber. Ich hab’s heute Morgen aus der Schublade genommen und noch nicht benutzt«, beteuerte sie, als Fräulein von Bargelow unschlüssig das gefaltete Baumwolltuch ansah.

»Vielen Dank.« Die junge Gutsherrin nahm das Tuch, benutzte es aber nicht, sondern zerknüllte es nur zwischen ihren Fingern. Dabei öffnete sie den Mund, als wolle sie etwas sagen, und schloss ihn sofort wieder.

»Ich verstehe, dass Sie traurig sind und sich Sorgen machen. Aber bestimmt wird alles gut. Er kommt sicher noch, genau wie Fritz.« Hilflos zuckte Klara mit den Schultern. Als Hausmädchen hatte sie kein Recht, jemandem aus der Familie der Gutsbesitzer gute Ratschläge zu geben. Aber sie brachte es auch nicht über sich, einfach wegzugehen und die traurige Hedda von Bargelow sich selbst zu überlassen.

Unruhig trat Klara von einem Fuß auf den anderen. Dabei sah sie hinüber zum Gesindehaus. In diesem Moment trat Jan ins Freie. Das weiße Tuch, das sie ihm als Verband um den Unterarm gewickelt hatte, leuchtete in der Sonne.

Als hätte er ihren Blick gespürt, wandte er den Kopf in ihre Richtung. Dies geschah so unerwartet, dass sie sich nicht mehr abwenden konnte. Sie stand wie erstarrt da und sah, wie er seinen verletzten Arm hob und ihr mit einer vorsichtigen Bewegung zuwinkte.

Klara fühlte, wie ihre Wangen anfingen zu glühen. Ihre rechte Hand hob sich ganz von selbst bis auf die Höhe ihrer Brust. Ihre Finger bewegten sich ungelenk, doch er hatte es wohl gesehen, denn Jan verzog den Mund zu einem Lächeln. Dann verschwand er mit großen Schritten in Richtung der Stallungen.

Als Klara sich wieder Hedda von Bargelow zuwandte, starrte die mit trübem Blick vor sich hin. Ihr schien gar nicht bewusst zu sein, dass Klara immer noch neben ihr stand.

»Er kommt bestimmt«, wiederholte Klara hilflos.

Als die junge Gutsherrin sie ansah, erschrak Klara vor der Wut in ihren Augen.

»Nein«, fuhr Fräulein von Bargelow sie an und sprang auf. »Er wird niemals kommen.«

Damit wandte sie sich ab und lief mit großen Schritten in Richtung der Eingangstür des Gutshauses davon. Das Letzte, was Klara von ihr hörte, war ein erstickter Schluchzer.

Langsam machte sie sich wieder auf den Weg zum Hintereingang. Dabei fragte sie sich, was die junge Herrin mit ihren verzweifelten Worten gemeint hatte. War passiert, was Frau Thielke von Anfang an behauptet hatte? Hatte der künftige Bräutigam kalte Füße bekommen und war lieber an der Front geblieben, als den Heimaturlaub anzutreten und Fräulein von Bargelow zu seiner Frau zu machen? Oder war er … tot?

4. Kapitel

Hedda

Gut Falkensee, Westpreußen, ein halbes Jahr später, März 1944

Hedda stieg die schmalen, ausgetretenen Stufen ins Souterrain hinab. Ihre Mutter hatte sie gebeten, auf dem Weg ins Dorf im Gesindehaus vorbeizugehen und den polnischen Arbeitern die Piroggen zu bringen. Dieses Essen stellte offenbar einen Teil des Vertrags dar, den ihre Mutter im vergangenen Herbst mit Wiktor Nowak geschlossen hatte.

»Wir beide sollten uns gelegentlich bei den Männern sehen lassen und ein paar Worte mit ihnen reden. Als Gutsherrinnen sozusagen. Deshalb wäre es schön, wenn du ihnen heute das spezielle Essen bringst, bevor du losfährst. Vielleicht sind sie ja schon von der Feldarbeit zurück«, hatte ihre Mutter gesagt.

»Einmal in der Woche pierogi, einmal barszcz bialy und natürlich babka«, hatte Hedda lächelnd erwidert. Da sie in Polen aufgewachsen war, kannte sie sämtliche Gerichte, die die Männer sich gewünscht hatten. Manchmal stibitzte sie eines der für die Zwangsarbeiter bestimmten Gebäckstücke. Dagegen kam sie gut ohne die saure Mehlsuppe aus, die die Kriegsgefangenen per Abstimmung als weiteres Lieblingsessen geordert hatten. Da ihre Tante Alice sich standhaft weigerte, polnisches Essen zu sich zu nehmen, kamen sowohl die Suppe als auch die anderen Speisen niemals auf den Familientisch.