4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

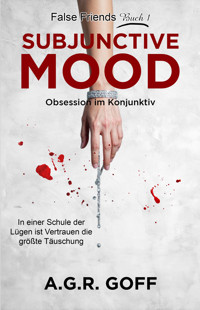

Bianca lebt in der südafrikanischen Küstenstadt George, als sie Ramón begegnet – einem charismatischen Sprachlehrer mit einer auffälligen Vorliebe für fremde Akzente. Seine Aufmerksamkeit schmeichelt ihr, doch etwas an ihm bleibt schwer zu greifen. Was als spontane Verbindung beginnt, nimmt eine unerwartete Richtung, als Ramón sie überzeugt, nach Málaga zu kommen und an seiner Schule, dem Instituto Guerrero, Spanisch zu lernen. Bianca willigt ein – in der Hoffnung auf einen echten Neuanfang. Doch schon bald merkt sie, dass am Instituto Guerrero nicht alles so freundlich und professionell ist, wie Ramón verspricht. Zwischen den Lehrern herrschen seltsame Spannungen, Schüler verhalten sich merkwürdig, und es gibt Bereiche der Schule, die niemand erklären will. Gleichzeitig wird Ramóns Interesse an ihr intensiver, auf eine Weise, die sich nicht mehr wie Zufall anfühlt. Während Bianca versucht, die Wahrheit hinter den Vorgängen im Institut zu verstehen, gerät sie immer tiefer in ein Geflecht aus Abhängigkeit, Manipulation und stiller Kontrolle. Und je näher sie Ramón kommt, desto schwerer lässt sich unterscheiden, was echtes Interesse ist – und was Teil eines größeren Plans. Subjuntivo Mood ist der Auftakt der Thrillerreihe False Friends: ein psychologischer Spannungsroman über Macht, Obsession und die unsichtbaren Grenzen zwischen Vertrauen und Gefahr, angesiedelt im sonnigen, aber trügerischen Málaga.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

SUBJUNCTIVE MOOD

OBSESSION IM KONJUNKTIV

PSYCHOTHRILLER

VON

A.G.R. GOFF

Impressum

© 2025 A.G.R. Goff

Alle Rechte vorbehalten.

Verantwortlich gemäß § 55 Abs. 2 RStV:

A.G.R. Goff

Calle Alejandro Dumas 17 – Oficinas,

29004 Malaga

Spanien

1. Auflage 2025

Inhaltsverzeichnis

ANMERKUNG DER AUTORIN

KAPITEL

1

KAPITEL

2

KAPITEL

3

KAPITEL

4

KAPITEL

5

KAPITEL

6

KAPITEL

7

KAPITEL

8

KAPITEL

9

KAPITEL

10

KAPITEL

11

KAPITEL

12

KAPITEL

13

KAPITEL

14

KAPITEL

15

KAPITEL

16

KAPITEL

17

KAPITEL

18

KAPITEL

19

KAPITEL

20

KAPITEL

21

KAPITEL

22

KAPITEL

23

KAPITEL

24

KAPITEL

25

KAPITEL

26

KAPITEL

27

KAPITEL

28

KAPITEL

29

KAPITEL

30

KAPITEL

31

KAPITEL

32

KAPITEL

33

KAPITEL

34

KAPITEL

35

KAPITEL

36

KAPITEL

37

KAPITEL

38

KAPITEL

39

KAPITEL

40

KAPITEL

41

KAPITEL

42

KAPITEL

43

KAPITEL

44

KAPITEL

45

KAPITEL

46

KAPITEL

47

KAPITEL

48

KAPITEL

49

KAPITEL

50

KAPITEL

51

KAPITEL

52

KAPITEL

53

KAPITEL

54

KAPITEL

55

KAPITEL

56

KAPITEL

57

KAPITEL

58

KAPITEL

59

KAPITEL

60

KAPITEL

61

ENDE

ANMERKUNG DER AUTORIN

Dieser Roman ist ein Werk der Fiktion. Oder doch nicht?

Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen – lebenden oder verstorbenen – oder mit realen Ereignissen ist … nun ja, sagen wir: kompliziert.Zufall? Vielleicht. Oder auch nicht. Die Geheimnisse, die Schatten, die zwischen diesen Seiten lauern habe ich erfunden. Zumindest glaube ich das. Man kann sich nie ganz sicher sein. Menschen haben immer Leichen im Keller, sagen Dinge, die besser ungesagt blieben – und warten nur auf den richtigen Moment, um sich zu offenbaren.

Dennoch entspringt diese Geschichte einem realen Ort: einer spanischen Sprachschule in Málaga. Der Schule, an der ich gelernt habe. Die Lehrer, die Schüler, die Klassenzimmer – sie existieren irgendwie. Oder zumindest Versionen davon.

Die Menschen leihen mir ihre Stimmen, ihre Macken, ihre Tattoos. Und sobald sie auf dem Papier neu geformt sind, tun sie Dinge, die ich vielleicht nie ganz verstehen werde.

Das ist die Gefahr, wenn man zu nah am Leben schreibt: Man verwischt die Grenze zwischen Wahrheit und Erfindung – bis niemand mehr genau weiß, wo die Maske endet.

Diese Reihe trägt den englischen Titel „False Friends“ – wörtlich: falsche Freunde. In der Sprachwissenschaft bezeichnet man damit Wörter, die sich in zwei Sprachen gleichen, nur um uns im entscheidenden Moment zu verraten. Sie klingen vertraut, wirken harmlos – und führen doch auf gefährliche Abwege. So wie diese sprachlichen „False Friends“ die Bedeutung verdrehen, lauert auch in dieser Geschichte die Täuschung hinter jedem Satz, jeder Geste. Vertrautes kippt ins Fremde. Gewissheit wird zur Falle.

Wie der Titel schon andeutet, widmet sich das erste Buch dem Konjunktiv – jener schattenhaften Form zwischen Sein und Möglichkeit, in der nichts feststeht und alles denkbar bleibt. Im Spanischen geht es beim Konjunktiv nicht darum, was ist, sondern darum, was sein könnte – was man befürchtet, oder wünscht. Er schleicht sich in Sätze nach quiero que … (ich möchte, dass …), temo que … (ich befürchte, dass …), es posible que … (es ist möglich, dass …). Es ist die Grammatik der Schatten.

Und genau dort spielt diese Geschichte – im Konjunktiv.In der Ungewissheit. Im Raum zwischen dem, was ist, und dem, was nur zu sein scheint – zwischen Wahrheit und Wunsch, zwischen dem, was ausgesprochen wird, und dem, was besser ungesagt bliebe.

Tritt ein in den Klassenraum. Setz dich. Hör zu.

Sobald du beginnst, im Konjunktiv zu denken, wird alles, was sicher schien, brüchig. Und irgendwann wirst du dich fragen, ob das, was sein könnte, nicht längst begonnen hat, zu sein.

A. G. R. Goff

PROLOG

„Besessenheit ist Bewunderung, die sich verlaufen hat.“

– Unbekannt –

Sie war wieder allein.

Er sah sie zuerst – nicht sie selbst, nur ihren Schatten. Dann die unruhige Bewegung ihrer Hände.

Er stand im Dunkel eines geschlossenen Souvenirladens auf der anderen Straßenseite, verborgen hinter dem Glas, das die Sonne in grelles Licht tauchte. Die Sonnenbrille war ihm auf der Nase nach unten gerutscht, der Kaffee längst kalt in seinen Fingern. Er spürte es nicht. Die Wärme, die er suchte, brannte woanders – eine stille, unerbittliche Flamme, die auf sie gerichtet war.

Vierter Tisch von links. Rücken gerade. Beine übereinandergeschlagen. Immer bedächtig. Immer gelassen.Für ihn war sie längst Teil der Kulisse hier – wie die abgeblätterten weißen Wände, die verworrenen Bougainvillea, das Kratzen der Stühle auf dem Steinboden. Eine Statue. Geschnitzt aus Sonnenlicht und Stille.

Hinter ihr stritten zwei amerikanische Touristen über den schnellsten Weg nach Ronda – gedehntes Geplapper, zerknitterte Yankees-Kappen, Stimmen wie Insekten im Licht. Je lauter sie wurden, desto stiller schien sie. Kein Zucken, kein Atemzug zu viel. Als hätte sie die Welt ausgeblendet – oder sie sich.

Ihr Handy lag mit dem Display nach unten auf dem Tisch. Nicht vergessen – absichtlich so hingelegt.Kein Scrollen. Keine Ablenkung. Als würde sie warten.

Aber worauf? Oder auf wen?

Heute trug sie Weiß. Ein Seidenkleid, das das Licht einfing – gierig, als wollte es es nicht mehr freigeben.Der Stoff regte sich kaum, nur im Wind, der den Saum gegen ihre Waden peitschte. Goldene Ohrringe fingen die Sonne, ließen sie blitzen wie Warnsignale.Makellose Ruhe. Mühelose Macht.

Sie versuchte nicht, zu beeindrucken. Aber sie tat es. Immer. Sie sah ihn nicht. Nie. Oder sie wollte, dass er genau das glaubte.

Sie waren sich schon einmal begegnet. Ohne Namen. Ohne Versprechen. Gerade genug. Er erinnerte sich an jede Sekunde. Nummer sieben – so nannte er sie für sich. Kein Name. Nur eine Position in der Reihenfolge.

Sie sprach fließend Englisch. Leise, bedacht – als würde sie jedes Wort abwägen, bevor sie es freigab.Er mochte den Klang. Zu sehr vielleicht. Kontrolliert, klar, und doch mit einem Widerstand, den er nicht einordnen konnte. Sie war Dänin. Man hörte es, wenn man lange genug lauschte. Ein kaum wahrnehmbarer Akzent. Aber er blieb. Wie ein Gedanke, der nicht vergeht.

Er redete sich ein, anders zu sein als die anderen.Diese Männer ohne Kontrolle, getrieben von ihrem eigenen Verlangen. Er beobachtete nur, sagte er sich.Er sah Muster, wo andere nur Zufall sahen. Er sammelte sie – und bewahrte sie auf in seinem Kopf, wie Melodien, die nicht verstummen wollten.

Die Leute hielten ihn für geschmeidig, selbstbewusst, charmant. Aber das war nur die Oberfläche.Eine Maske – sorgfältig gepflegt, brüchig am Rand. Darunter: unruhige Hände, ein verkrampfter Kiefer, das nervöse Flackern der Lider, sobald das Licht ihn traf. Kleine Verräter seiner Nerven – zu viele, um sie alle zu verstecken.

Also trank er. Meistens Whisky. Jack Daniel’s. Die billige amerikanische Sorte, von der er glaubte, sie lasse ihn sicherer wirken. Männlicher. Eine halbe Flasche vor jeder Show. Anfangs half es. Es löste die Zunge, glättete die Hände, nahm die Schärfe aus dem Licht. Aber es hielt nie lange an.

Die Proben gerieten ins Stocken. Stimmen wurden lauter. Blicke länger. Worte schärfer.

Die Nacht kam in Fragmenten zurück – wie Bilder, die jemand aus einem brennenden Filmstreifen schneidet. Die Show in Marbella. Das Publikum unruhig. Die Musik flach. Seine Finger steif auf den Saiten. Die Kehle trocken.

Als es vorbei war, sagte der Gitarrist den Satz, der blieb: „Du brauchst die Flasche mehr als uns.“

Und das war es dann.

Aber sie war da gewesen. Die Frau im grünen Kleid. Still. Beobachtend. Nicht klatschend. Nicht gehend. Nur dasitzend.

Später wartete sie, während er sein Kabel aufwickelte.

„Du hast gespielt wie jemand, der damit fertig ist“, sagte sie.

„Vielleicht bin ich das auch.“

Keine Sympathie. Nur ein leichtes Neigen ihres Kopfes.

„Dann sind wir wohl beide nur auf der Durchreise.“

Sie gingen. Die Bar versank im Dunkel hinter ihnen, die Stadt hielt den Atem an. Ihr Kleid fing das Mondlicht ein wie nasse Blätter.

Sein Hotelzimmer wartete auf sie. Anonym. Still.Ein Ort im Nirgendwo für zwei Menschen, die versuchten, nicht gesehen zu werden.

Die Tür schloss sich hinter ihnen mit einem leisen Klicken. Stille.

Dann war sein Mund an ihrem Hals – langsam, suchend.Nicht verzweifelt, sondern behutsam. Er entkleidete sie, ohne ihr das Kleid auszuziehen – er schob den Saum nur langsam nach oben. Sie hielt ihn nicht auf. Sagte nichts.

Er beobachtete, wie sie sich unter ihm wand, wie die ruhige, berechnete Führung seiner Hände sie mit jeder kontrollierten Bewegung näher zu ihm zog.

„Ich will, dass du wund wirst“, murmelte er an ihrer Haut, seine Stimme leise, dunkel – ein Versprechen, eine Warnung, während er seine süße, dosierte Qual fortsetzte. Zurück. Vorwärts. „Jedes Mal, wenn du dich morgen bewegst, sollst du es spüren. Damit du dich daran erinnerst, dass ich hier war. Nur ich. Du gehörst mir.“

Zwei Finger bewegten sich in ihr – eng, aber nichts, was sie nicht aushalten konnte. Er kannte ihre Grenzen, ihre Reaktionen besser als jeder andere. Sie war feucht, bereit. Sein Daumen kreiste um diese zarte, empfindliche Stelle, und ihre Augen rollten zurück, als ein Stöhnen aus ihrer Kehle entwich. Sie war am Rande. Fast da.

Aber dann rutschte sie das Bett hinunter, ihre Hände geschickt, als sie seine Hose öffnete und sie über seine Hüften streifte. Ihre Handfläche strich federleicht über seine Länge, bevor sie ihn in den Mund nahm. Ein kehliger Laut entrang sich seiner Brust – instinktiv, rau –, als er sich wand und seine Zunge wieder in sie versenkte, rücksichtslos, unerbittlich. Sie schmeckte nach Verlangen. Nach Hingabe.

Sie stöhnte leiser – dieses Geräusch. Ungefiltert. Verletzlich. Perfekt. Sie war ein Instrument, und er spielte sie gut – jede Berührung entlockte ihr rohe, exquisite Musik. Er schob einen Finger in sie hinein, krümmte ihn, bis er ihn fand – diesen Punkt – und ihre Stöhnen verwandelten sich in einen langen, unterbrochenen Schrei. Sie krallte sich an seinen Haaren fest und zog ihn näher zu sich, genau wie er es ihr befohlen hatte.

Sie zitterte heftig, ihre Beine bebten, der Höhepunkt traf sie hart. Er hörte nicht auf – nicht, bis sie unter ihm zitterte und keuchte, die Haare zerzaust, das Gesicht gerötet und strahlend. Am Ende. Wunderschön.

„Du gehörst mir“, knurrte er, als er in sie eindrang, ihre Enge um ihn herum, einladend, verzehrend. Die Kraft seiner Erregung war heftig, fast schon strafend. „Mir“, hauchte er erneut, seine Stimme rau vor Besitzgier, bevor er ihren Mund losließ und sie umdrehte.

Er drückte sie nach vorne, eine Hand flach auf ihrem Rücken, die andere umfasste sie, während er ihre Beine auseinanderriss und wieder in sie eindrang – mit vollen, harten Stößen. Ohne Gnade. Ihre Brüste hüpften bei jeder Bewegung gegen den Ausschnitt ihres Kleides, ihr Körper bog sich, keuchte und nahm jeden Zentimeter von ihm auf.

Und dennoch hörte er nicht auf. Sie gehörte ihm. Nur ihm.

Als es vorbei war, sprachen sie nicht. Nicht sofort.

Sie lag auf der Seite, die Seide an ihrer Taille gerafft, den Rücken ihm zugewandt. Eine Hand unter ihrem Kopf. Ihr Atem ruhig. Fast zu ruhig. Als hätte sie nichts davon berührt. Als hätte sie ihren Körper für diese Nacht woanders zurückgelassen.

Er betrachtete die Linien ihrer Schulter, den sanften Bogen ihrer Hüfte. Es hätte Wärme zwischen ihnen sein sollen. Aber da war keine. Nur Atem. Nur Stille.

Er wandte sich der Decke zu. Sein Puls hämmerte noch, doch Befriedigung kam nicht. Nicht wirklich. Nicht vollständig.

Er bat sie nicht, zu bleiben. Sie bot es nicht an.

Am Morgen war sie verschwunden. Das Kleid auch.

Aber die Farbe blieb. Nicht nur Grün. Seeglas. Regenfeuchtes Moos. Sie schimmerte in seinem Kopf wie eine Erinnerung, die nicht gehen wollte.Wie etwas, das versuchte, dauerhaft zu werden.

Der Farbton zog ihn zurück nach Estepona – an das Ufer, wo er einst ein Stück Meerglas fast in genau diesem Ton in die Tasche gesteckt hatte. Er trug es noch immer bei sich, glatt und kalt an seinen Fingerspitzen, eine Erinnerung daran, dass selbst Zerbrochenes vollkommen werden konnte – mit genug Zeit und Druck.

Sie hatte gesagt, es würde nur eine Nacht sein. Er hatte ihr nicht geglaubt.

KAPITEL

1

BIANCA

AUGUST

Alles war an seinem Platz. Das Zimmer roch nach gestern, nach Gewohnheit – und nach Abwesenheit. Auf dem Kaminsims ruhte die Urne, glatt und stumm, zu klein für alles, was einmal gewesen war. Sie konnte den Blick nicht lösen. Ein Leben – zusammengepresst in Holz und Asche. Ihr Blick wanderte zum Spiegel im Flur. Eine blasse Frau starrte zurück: farblose Haut, dunkelblondes, ordentlich gekämmtes Haar. Henry hatte einmal gescherzt – oder vielleicht auch nicht –, dass er sich in der Farbe ihrer Augen verlieren könnte, dass es ihn zerstören würde, wenn er es zuließe. Damals hatte sie gelacht und es als poetischen Unsinn abgetan. Jetzt kam die Erinnerung wie Nebel zurück – ungebeten, und doch seltsam willkommen.

Sie legte die Bürste beiseite, stützte sich ab, als müsste sie Halt finden. Doch die Erinnerungen waren schneller – sie rissen sie mit sich, bevor sie atmen konnte.

Ein Tag wie jeder andere. Klarer Himmel. Blau. Harmlos. Henry hatte Schieferplatten verlegt, die Ärmel hochgekrempelt, der Rücken schon sonnengebräunt. Sie war mit Kito spazieren gegangen, zurückgekommen, unter die Dusche gestiegen.

Es hatte an der Tür geklingelt. Einmal. Zweimal.Bianca blieb unter dem Wasserstrahl stehen.Henry würde öffnen.

Sie erwartete, das Kratzen der Terrassentür zu hören, das leise Murmeln von Stimmen – Russell und Henry, wie sie sich mühelos in den Rhythmus dessen einfügten, was sie für den Morgen geplant hatten.

Stattdessen – Russells Stimme. Hoch. Brüchig.Unverkennbar falsch.

Sie hatte es nicht geglaubt. Für einen Moment hatte sie gedacht, es sei ein Scherz, wie in alten Zeiten. Aber die Panik in Russells Stimme war echt gewesen. Echt und kalt.

„Bianca – es geht um Henry. Er ist zusammengebrochen. Ich glaube, er hatte einen Schlaganfall.“

Sie war losgerannt. Halb angezogen, die Haare nass, das Wasser tropfte ihr den Rücken hinab.

Henry lag neben den noch nicht verlegten Fliesen.Ein Arm zuckte, der Mund war schief. Ein Auge starrte konzentriert und verängstigt, das andere war verloren.

Sie hatte angerufen. Der Krankenwagen ließ auf sich warten. Die Minuten dehnten sich zu Stunden.

Russell hatte entschieden. „Wir können nicht warten. Hol deine Schlüssel.“

Die Geneva MediClinic in George pulsierte mit mechanischer Gleichgültigkeit. Ihre sterilen Flure summten leise – ein Ton, der unter ihrer Haut vibrierte.

Draußen brannte die südafrikanische Sonne mit gnadenloser Klarheit. Sie beleuchtete jede Ritze im Bürgersteig, auf dem Bianca auf und ab ging – jede einzelne hart und real, als verspottete sie die Unwirklichkeit in ihrem Inneren. Die Welt brannte vor Licht, doch nichts davon erreichte sie.

Ihre Finger verkrampften sich, die Knöchel weiß, als könnte sie ihre Angst damit zum Schweigen bringen. Die Luft roch nach Desinfektionsmittel – chemisch, metallisch, unausweichlich. Es haftete an ihrer Kleidung, drang in ihr Haar ein, füllte ihre Kehle mit einer Bitterkeit, die sie nicht hinunterschlucken konnte.

Hinter den Glasschiebetüren bewegten sich geisterhafte Gestalten in gedämpfter Choreografie – Krankenschwestern in grünen und blauen Kitteln, maskiert und unlesbar, fast unmenschlich hinter ihren Plastikvisieren. Einige kannte sie. Das machte es nur schlimmer. Sie waren jetzt Teil der Maschinerie – Komplizen in der Routine des Sterbens.

Dann kam der Arzt. Nur ein Gesicht über einer Maske, nur eine Stimme, die das Rauschen durchbrach. Sie konnte sich nicht an die Worte erinnern – nur an ihre Wirkung.

Die Worte zerbrachen in ihr.

Sie krümmte sich mit einem trockenen, würgenden Schluchzen; ihr Mund öffnete sich, als wolle sie sich übergeben, aber nichts kam. Der Boden hatte sie nicht aufgefangen – er hatte sie zurückgewiesen.

„Bianca.“

Tanjas Stimme glitt durch das Rauschen. Kaum hörbar. Kontrolliert. Sie stand am Auto, still wie ein Denkmal. Die Stille war ihre Waffe – und Bianca wusste das. Diese Ruhe, dieses unbeirrbare Schweigen, trieb sie an den Rand.

Tanja schlang die Arme um sie, als der Schrei aus ihrer Brust brach. Keine Trauer. Noch nicht. Nur Lärm. Roh. Ungeformt. Unmenschlich.

Alles, was sie sehen konnte, war das letzte Mal, als sie Henrys Hand gehalten hatte – das schwache Heben und Senken seiner Brust, das Piepen der Maschinen, kalt und regelmäßig. Sein Körper nur noch Haut über Knochen. Seine Augen zu klar. Diese eine Träne auf seiner Wange – sein einziger Abschiedsgruß.

Bianca blinzelte. Gegenwart. Die Urne wartete stumm, während Stimmen durch den Raum summten.

Tom stand ernst am Fenster, sein Glasauge unruhig.Russell hielt sich bei den Getränken auf, Hannah an seiner Seite. Devon, ein anderer Freund, stand in der Nähe des Pools. An der Wand flackerte der Zoom-Bildschirm mit Gesichtern aus aller Welt – Ian, Henrys ältester Bruder; Ellie und Matt, seine Kinder aus erster Ehe; und Victoria, seine Schwester in Australien. Jedes einzelne ein pixeliges Andenken an ein Leben in der Ferne.

Und dann: ein dunkles Quadrat. Kein Name. Kein Ton. Wahrscheinlich Stan – der Bruder, der mit ihren Ersparnissen verschwunden war.

Der Trauerredner sprach, doch seine Worte verhallten – unfähig, die Schwere im Raum zu durchdringen.

Tom drückte Bianca ein Taschentuch in die Hand.Russell räusperte sich und trat vor.

„Henry … hätte mich jetzt ausgelacht, weil ich fast heule“, sagte er leise. „Für ihn war alles ein Abenteuer. Er liebte ein gutes Braai, lachte laut, lebte schnell. Und seine Witze – messerscharf, egal, ob man sie hören wollte oder nicht.“ Ein leises Lachen ging durch den Raum, brüchig wie Glas, aber echt.

Später, draußen im Garten, standen Russell und Tom beieinander. „Swartberg Pass“, sagte Russell. „Er wollte weiterfahren. Keine Fotos, keine Pause.“ „Jetzt würde er sich über das Krankenhausessen beschweren“, sagte Tom. Russell lächelte schief. „Verdammter Henry.“

In diesem Moment kam ein Bergwind auf – heiß, ungeduldig. Er peitschte die Wäsche auf der Leine zu wehenden Fahnen der Kapitulation. Ein spröder Jacarandazweig knackte und fiel zu Boden.

Der Hund des Nachbarn erschrak und begann zu bellen; Kito antwortete mit einem leisen Schnaufen und drückte sich näher an sie. Der Wind hob die Vorhänge im Wohnzimmer an und ließ sie wieder fallen – wie ein Atemzug.

Eine weiße Feder löste sich aus dem Nichts und schwebte herab. Sie trieb träge, unentschlossen, bevor sie sich für ihre Schulter entschied. Sie landete so leicht, dass Bianca sie eher spürte als sah – wie ein Kuss aus Luft.

„Ich habe gehört“, flüsterte sie Hannah zu, „dass eine weiße Feder ein Zeichen sein soll. Von ... jemandem.“

Russell schnaubte. „Klingt nach Unsinn. Aber wer weiß, vielleicht ist was dran.“

Sie lachte – ein brüchiger Laut. „Wahrscheinlich ist es das. Aber trotzdem.“

Tanja berührte ihren Arm. „Wenn es dir Trost spendet, und sei es nur für eine Sekunde, dann ist es etwas wert.“

Bianca sah zu, wie die Feder vom Wind erfasst wurde und verschwand.

Das war Trauer. Scharf. Brutal. Unvollendet. Aber auch – Verbundenheit.

Und für den Moment musste das reichen.

KAPITEL

2

BIANCA

ACHT MONATE SPÄTER

Tage waren zu Monaten geworden, doch keiner verging, ohne dass die stillen Räume von Biancas Haus in George vom Geist eines längst vergangenen Lebens widerhallten.

Das Lachen, das einst das Haus erfüllt hatte, war verschwunden und hatte eine Stille hinterlassen, so dicht, dass sie manchmal angestrengt lauschte — in der Hoffnung, Henrys tonloses Summen im Garten zu hören oder seinen vertrauten Ruf nach Tee.

Doch nichts kam. Nur das gleichmäßige Brummen des Kühlschranks und das leise Kratzen von Kitos Krallen auf dem Boden.

Henry hatte die Welt wie ein Flüstern verlassen – ohne letzte Umarmung, ohne Abschiedsworte.Und nun spürte man seine Abwesenheit in jedem Winkel des Hauses.

Kito, treu und schwerfüßig, folgte ihr von Zimmer zu Zimmer und gab ihr Halt. Seine Anwesenheit war warm, beständig – und doch erinnerte sie sie an das, was sie verloren hatte. Manchmal drückte sie ihr Gesicht in sein Fell, atmete tief ein, klammerte sich an ihn, als könne er sie zusammenhalten.

Ellie rief an – zuerst jeden Tag, dann alle paar Tage, schließlich einmal die Woche. Ihre Gespräche zogen sich bis in den Abend, lange Fäden, die die Stille durchbrachen.Manchmal weinten sie. Manchmal lachten sie über Henrys schlechte Witze. Manchmal schwiegen sie, und das Geräusch ihres Atmens reichte aus.

Matt hingegen verschwand wieder.

Ellie zuckte mit den Schultern, als Bianca sie fragte. „Er ruft an, wenn er etwas braucht“, sagte sie. „Das macht er immer.“ Aber Bianca wusste, dass auch Distanz eine Form von Liebe sein kann – nur mit scharfen Kanten.

Eines Nachmittags kam die Trauer ohne Vorwarnung zurück. Sie war in die Garage gegangen, um einen Hammer zu holen. Mehr nicht. Und da stand es: Henrys KTM-Motorrad, dessen Orange im Lauf der Zeit verblasst war. Sie war schon dutzende Male daran vorbeigegangen, hatte den Blick bewusst abgewandt.Doch an diesem Tag blieb sie stehen – und es war, als würde die Welt in sich zusammenfallen.

Ihre Knie gaben nach, bevor sie merkte, dass sie fiel. Sie presste die Stirn gegen das kühle Metall und weinte, bis ihre Kehle rau war. Es war nicht der Anblick selbst, der sie zerriss – sondern die Erkenntnis, dass die Maschine den Mann überdauert hatte.

Später fand sie sich auf der Hintertreppe wieder.Vor ihr die Berge, hinter ihr das Schweigen.Kitos Kopf lag schwer auf ihrem Oberschenkel.Die Luft war still, aber unruhig – als hielte sie den Atem an.

Tief in ihrem Inneren spürte sie ein schwaches Ziehen. Keine Heilung – noch nicht. Aber die Möglichkeit dazu.

Der Gedanke, wegzugehen, kam jetzt häufiger. Europa.Ein Ort, an dem ihre Vergangenheit ihr nicht auf Schritt und Tritt folgen würde. Wo die Berge sie nicht an Henrys Lachen erinnerten, das einst von den Klippen widerhallte.

Aber Kito war alt. Zu groß, um zu reisen.Er war ihr Anker – das letzte Kapitel von Henrys Geschichte, das sie noch festhielt.

Also blieb sie. Vorerst.

KAPITEL

3

BIANCA

Der November kam – und mit ihm eine Hitze, die sich wie eine schwere Hand auf sie legte. Trauben aus dem Kühlschrank waren das Einzige, wonach sie sich sehnte – süß, kalt, knackig zwischen den Zähnen.

Manchmal roch das Haus schwach nach Tabak, eine geisterhafte Präsenz, die sich durch die Räume schlängelte. Sie wusste, dass es nur Erinnerung war. Henry, wie er auf der Veranda auf und ab ging, eine Zigarette zwischen den Fingern. Und doch – der Geruch war zu deutlich, zu wirklich, um ihn zu ignorieren.

Manchmal ertappte sie sich dabei, wie sie nach einem Feuerzeug griff, das nicht da war. Ihr Daumen zuckte – genau wie seiner. Diese kleine Bewegung ließ ihre Brust sich zusammenziehen: Trauer, getarnt als Muskelgedächtnis.

Die Morgen gehörten Kito. Ihre Spaziergänge waren ein Ritual – der Park, die salzige Luft, das gemähte Gras unter den Füßen. Der Platz war voller Leben: bellende Hunde, kreischende Kinder, Besitzer, die sich über die Wiese hinweg grüßten. Sie bewegte sich wie ein Schatten durch die Menge.

Und dort sah sie ihn zum ersten Mal. Ihr Blick streifte ihn – mehr nicht.

Der Mann war immer da. Schlank, mit grauen Strähnen im Haar, einen Schäferhund an seiner Seite. Manchmal stand er abseits und rauchte, während der Hund an der Leine zerrte. Dann wieder ging er langsam, den Kopf geneigt, als lausche er etwas, das niemand sonst hören konnte.

Einmal sah sie, wie er sich hinkniete, um das Geschirr des Hundes mit überraschender Sorgfalt neu zu binden, und dabei etwas Leises murmelte. Der Schäferhund antwortete mit einem Schlag seines Schwanzes auf den Boden. Das beunruhigte sie mehr, als wenn der Mann kalt gewesen wäre.

Bianca beobachtete ihn. Die Art, wie er präzise die Asche abklopfte. Wie seine Augen nichts Bestimmtes suchten. Einmal blieb Kito stehen – die Ohren gespitzt, den Blick auf den Schäferhund gerichtet. Die Hunde schienen etwas ineinander zu erkennen.

Tagelang war der Mann nur eine Gestalt am Rand ihrer Spaziergänge. Anwesend, aber still. Seine Existenz drängte sich ihr auf – wie eine unbeantwortete Frage.

Das erste Mal, dass sie miteinander sprachen, war fast zufällig. Der Schäferhund – Luca, wie sie später erfuhr – zog nach vorne, die Nase ausgestreckt zu Kito. Die Leinen verhedderten sich.

„Oh“, sagte der Mann überrascht. Seine Stimme war leise, warm. „Luca findet Freunde.“ Er beugte sich leicht vor, um das Fell des Hundes zu streicheln. Zwischen seinen Fingern glomm eine Zigarette.

Bianca nahm den Geruch wahr. Rauch. Scharf. Vertraut. Ihr Magen zog sich zusammen. Henry. Für einen Moment musste sie wegsehen. Die Luft war voller Erinnerungen.

Zufall, sagte sie sich. Nur Rauch. Nur ein Fremder. Aber das Echo von Henry ließ ihren Puls schneller schlagen.

Der Mann sah sie nur an. Dunkle Augen, aufmerksam, aber nicht unfreundlich.

„Wohnen Sie in der Nähe?“

Sie nickte. „Ja. Wir gehen fast jeden Morgen hier spazieren.“ Ihre Stimme klang dünner, als sie wollte.

Er deutete auf den Schäferhund. „Nicht mein Hund. Er gehört einem Freund. Ich bin nur zu Besuch.“ Seine Vokale fielen ihr auf – schwer, bedacht, mit einer Weichheit, die sie nicht einordnen konnte. Kein lokaler Akzent. Spanisch, vielleicht? Es lag eine Wärme in seinem Klang, etwas, das die Worte länger verweilen ließ. Früher hatte sie Spanisch lernen wollen, die Sprache über die Zunge rollen lassen wie Musik, doch das Leben hatte sie anderswohin geführt – erst nach England, dann nach Südafrika.

Sie bemerkte, dass er sie musterte. „Ihr Akzent“, sagte er nach einer kurzen Pause. „Er verändert sich. Englisch, ja – aber noch etwas anderes. Afrikaans?“

Sie blinzelte, überrascht. Die Art, wie er es sagte – diese leise Gewissheit, das kaum merkliche Lächeln danach – ließ sie jedes ihrer Worte spüren, jeden Rest von Heimat, der noch in ihrer Stimme hing.

„Bianca“, sagte sie schließlich, und ihr Name klang wie ein Test. „Keine Förmlichkeiten, bitte.“

Er neigte den Kopf. „Ramón.“

Die Hunde standen geduldig zwischen ihnen, als wüssten sie mehr, als sie zeigen wollten.

Ihre Unterhaltung war kurz. Nur das. Aber als Bianca nach Hause ging, hing der Geruch von Tabak in ihrem Haar. Sie redete sich ein, es sei die Erinnerung an Henry. Doch tief in ihrem Inneren wusste sie, dass es nicht so war.

Sie hätte fast über sich selbst gelacht – über die Bedeutung, die sie einem Fremden gab. Fast.

In dieser Nacht, als sie im Bett lag, schien der Gedanke an Spanien nicht mehr unmöglich. Und als sie fast eingeschlafen war, glaubte sie, das leise Klicken eines Feuerzeugs im Flur zu hören – lächerlich, unmöglich – und öffnete die Augen zu einer Dunkelheit, die wie ein Ja aussah.

KAPITEL

4

SECHS JAHRE ZUVOR

Sie tauchte wieder auf – in Estepona. Seiner Stadt. Nicht Marbella. Kein Zufall. Dann wieder. Und noch einmal.

Beim zweiten Mal trug sie Grün. Nicht dasselbe Kleid – aber fast. Unheimlich ähnlich.Und ihr Hund – dieser lächerliche Hund – trug jetzt ein Halsband in derselben, unmöglichen Farbe.

Eine Botschaft. Das musste es sein. Sie war dabei, etwas aufzubauen. Etwas zu komponieren.

Jedes Detail – ihr Schweigen, ihre Haltung, das unberührte Handy – alles hatte eine Bedeutung.

Marbella war der Auftakt gewesen. Jetzt saß sie auf der anderen Straßenseite. Das Haar hochgesteckt. Seide, die in der Sonne glänzte. Das Grün schimmerte am Hals des Hundes.

Ihre Stille. Ihre Ruhe.

Er beobachtete sie. Und wartete. Es hatte nicht gereicht. Nicht damals. Nicht jetzt.

Als sie aufstand, ließ sie ein halb geleertes Glas zurück, hob ihre Tasche hoch und pfiff nach dem Hund. Sie ging, als gehöre die Straße ihr. Er folgte. Zwei Autolängen hinter ihr. Dann eine. Dann keine mehr.

Die Gasse verschluckte sie – eng, weiß getüncht, mit Balkonen, an denen Handtücher und Weinreben hingen. Sie bog ein. Er bewegte sich. Keine Worte. Nur Bewegung.

Sein Arm glitt um ihren Hals – nicht fest, nur genug, um die Zeit anzuhalten. Sie wand sich, stieß mit dem Ellbogen zu, keuchte. Der Hund bellte – scharf, panisch. Er drückte fester zu. Nicht, um ihr wehzutun. Nicht wirklich. Er wollte es aufhalten. Das Weggehen. Das Geräusch in seinem Kopf. Dass sie es nicht so gemeint hatte. Das Grün. Die Nacht. Es musste etwas bedeuten.

Sie trat um sich, schlug mit dem Kopf gegen sein Kinn.

„Verdammt!“

Die Welt kippte. Er stolperte zurück, prallte gegen eine bröckelnde Wand.

Ein Knacken. Seine Sonnenbrille – die einzige, die er besaß – zerbrach über der Nase. Er blickte auf sie hinunter und blinzelte. Er hatte sie seit Jahren. Nur dieses Paar. Das war alles, was er brauchte. Mehr zu besitzen – das war Gier, Unordnung. Sinnlos.

Wenn sie nicht kaputt gegangen wäre, hätte er sie nie ersetzt. Aber jetzt musste er es tun. Er hasste das.

Die Brille fiel zu Boden. Er ließ los. Die Frau sank auf die Knie, hustete, hielt sich den Hals. Ihre Augen trafen seine – wild, voller Wut. Er wich zurück, als hätte sie ihn verbrannt.

Da sah sie es – nur für eine Sekunde, als sein Ärmel hochrutschte. Das Tattoo. Groß. Deutlich. Blaue Tinte. Ein kahler Baum, dessen Äste sich über seine Schulter zogen – und wenn man genau hinsah, konnte man es erkennen: ein Chamäleon, verborgen zwischen den Ästen. Fast unsichtbar. Fast.

Ein Freund habe es gestochen, sagte er immer – zum Üben. Nur ein Gefallen.

„Du …“, ihre Stimme brach. „Du verdammter …“

„Ich wollte …“

Er hielt inne. Was noch? Es gab nichts anderes.

Sie stand nicht auf. Sie kam nicht zu ihm. Sie blieb sitzen. Der Hund drückte sich fest an ihr Bein und knurrte leise. Seine Hände zitterten. Sie lebte. Sie würde immer leben. Und jetzt kannte sie ihn.

KAPITEL

5

BIANCA

NOVEMBER

Der Rasenplatz in Heather Park hatte seine eigenen Stammgäste. Bianca kam wegen Kito, andere aus ihren eigenen Gründen. Kinder rannten auf dem Weg zur Schule darüber hinweg, ihre Stimmen hallten durch die klare Morgenluft. Ein älterer Mann übte dort manchmal Golf, holte heimlich eine Handvoll zerbeulter Bälle aus der Tasche und schwang leise den Schläger, als würde niemand es bemerken. Es war kein richtiger Park – nur ein offenes Stück Land zwischen den Häusern –, aber er bestimmte den Rhythmus der kleinen Gemeinde. Und in letzter Zeit hielt er ihn: Ramón.

Zuerst war er nur eine Gestalt am Rand gewesen – ein Mann mit einem Schäferhund, der still dastand, rauchte und beobachtete. Sie hatte einmal kurz mit ihm gesprochen, als sich die Hundeleinen verheddert hatten. Seitdem fiel er ihr auf. Er war immer da, wenn sie kam, oder noch da, wenn sie ging. Ihre Gespräche wurden nach und nach länger. Zuerst nur ein Nicken. Dann ein Wort über das Wetter. Dann etwas mehr. Und irgendwann erzählte sie ihm sogar ein wenig über Henry – nichts Intimes, nur Fakten.

Kito gab nicht nach und führte sie entschlossen in Richtung Luca – wie ein Hund, der auf Konsequenzen pfiff. Und jedes Mal war Ramón bereit, ihr entgegenzukommen.„Du verlängerst die i’s“, sagte er eines Morgens, nachdem sie ihm die Uhrzeit genannt hatte. „Das ist Englisch. Aber manchmal verkürzt du sie – das ist Deutsch. Ich höre sie streiten.“ Bianca lachte unsicher. „Das fällt mir gar nicht auf.“

„Natürlich nicht“, sagte er. „Es ist deine eigene Stimme. Aber für mich …“ Er hielt inne und senkte kurz den Blick auf ihren Mund. „… ist es ungewöhnlich.“ Das Wort blieb zwischen ihnen hängen – irgendwo zwischen Kompliment und Warnung. Sie nahm es mit nach Hause und stellte es auf das Regal, zu den Trauben und der halben Hoffnung.

An einem anderen Morgen fragte er sie, wo sie gelebt hatte. Sie erzählte ihm: zuerst in Deutschland, dann in England, dann hier. Er wiederholte die Worte leise, probierte sie aus, als wären sie fremd auf seiner Zunge. „Das erklärt es“, sagte er schließlich. „Die Mischung.“Sie verlagerte ihr Gewicht und wünschte, sie hätte es ihm nicht gesagt. „Das ist nichts Ungewöhnliches.“Aber Ramón schüttelte den Kopf. „Ungewöhnlich ist nicht nichts.“ Er lächelte nicht, als er das sagte – und genau das beunruhigte sie mehr als die Worte selbst.

Später, zu Hause, ertappte sie sich dabei, wie sie die Länder laut wiederholte – Deutschland. England. Südafrika. Sie hörte die feinen Veränderungen in ihren eigenen Vokalen, und es störte sie, dass sie nun auch selbst begann, auf seine Art zu hören. Trotzdem sprach sie die Liste noch einmal, fast flüsternd, in den abgedunkelten Raum hinein – wie jemand, der die eigenen Schatten zählen lernt.

KAPITEL

6

BIANCA

Die Novembermorgen waren heiß und klar, mit einer Helligkeit, die jede Oberfläche zu scharf erscheinen ließ. Schon vor neun Uhr lag ein Hauch von Salz in der Luft, hergetragen von der Küste. Die Hitze klebte an ihrer Haut – eine Hitze, die im Laufe des Tages nur zunehmen würde.

Kito zog sie zum Rasenplatz, zielstrebig, kraftvoll, trotz seines Alters. Ohne ihn wäre sie wohl drinnen geblieben, die Vorhänge zugezogen, und hätte sich gewünscht, der Tag würde ohne sie vergehen.

Der Park war zu lebendig. In einer Ecke übten Kinder Radschläge, ihre Schreie durchschnitten die schwere Luft. Der ältere Mann war wieder da, schlug mit schuldbewusster Präzision halbe Schwünge auf einen Golfball, als fordere er jeden heraus, ihn aufzuhalten. Hunde jagten sich kreuz und quer über die Wiese. Bianca blieb abseits stehen und sah zu, wie Kito seinen Rhythmus fand.

Und dann – Ramón. Immer Ramón.

Luca trottete an seiner Seite, wedelte mit dem Schwanz, spitzte die Ohren. Ramón hob lässig die Hand zum Gruß, die Zigarette locker zwischen den Fingern. Der Rauch stieg auf und fing das Licht – wie ein Signal.

Bianca merkte, dass sie den Atem anhielt und darauf wartete, dass der Geruch sie erreichte. Er tat es. Schwach, aber beharrlich. Scharf genug, um ihr den Magen zusammenzuziehen. Henry. Immer Henry.

„Du siehst müde aus“, sagte Ramón, als er sich neben sie stellte – seine Stimme ruhig, fast träge.

Bianca lachte kurz, aber es klang nicht fröhlich.„Ich schlafe nicht wirklich.“

Er nickte, sah auf den Boden. „Desde tu marido? Seit deinem Mann?“

Das Wort traf sie zu direkt. Sie hatte heute nicht über Henry gesprochen – nur irgendwann zuvor, vielleicht zwischen den Zeilen. „Ja“, sagte sie leise.

Er drängte nicht weiter, doch seine nächsten Worte waren kaum hörbar. „El duelo … Trauer … ist wie eine zweite Haut. Man spürt sie erst, wenn jemand sie berührt.“

Sie drehte den Kopf, überrascht von dieser Zärtlichkeit.Eine einstudierte Zeile? Oder echt? Sie konnte es nicht sagen.

Er schien die Schwere des Augenblicks zu bemerken, denn er wechselte das Thema. „Perdona. Eine Angewohnheit von Lehrern – ich rede zu viel.“

„Lehrer?“

„Spanisch.“ Er gestikulierte mit der Zigarette, als zeichne er Buchstaben in die Luft. „Aber in Málaga sagen sie, ich spreche gar kein Spanisch. Sie sagen, ich spreche Andaluz.“

Bianca neigte den Kopf. „Ist es wirklich so anders?“

„Völlig“, sagte er mit gespieltem Ernst. „Wir lassen die Hälfte unserer Konsonanten weg und schlucken den Rest. Sogar Spanier beschweren sich, dass sie uns nicht verstehen.“ Er beugte sich leicht zu Kito hinunter, als unterrichte er ihn: „Anstelle von para nada sagen wir pa ná. Überhaupt nichts.“

Sie lachte – ein kurzer, überraschter Laut. Es fühlte sich an, als hätte sie diesen Muskel seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt. „Das ist schrecklich.“

„Schrecklich“, stimmte Ramón lächelnd zu, „aber nuestro. Unser.“ Sein Blick blieb an ihr hängen, einen Moment länger als nötig. „Jeder Akzent erzählt eine Geschichte.“

Die Hunde zogen dann in entgegengesetzte Richtungen, als würden sie den Bann brechen – und sie trennten sich.

Später, als sie den Spar – ihren örtlichen Supermarkt – verließ, sah sie ihn wieder. Ramón stand an der Wand, Luca an seiner Seite, eine zerknüllte Papiertüte in der Hand. Er lächelte – als wäre es selbstverständlich, dass sie sich begegneten.

„Bianca“, sagte er und rollte die Silben langsam, fast schmeichelnd.

Sie blinzelte. „Zweimal an einem Morgen?“

Er hob die Tüte. „Un amigo brauchte Milch. Wir alle brauchen irgendetwas.“

Harmlos.Es hätte harmlos sein sollen. Doch die Leichtigkeit, mit der er auftauchte, verunsicherte sie – als hätte er sich mühelos in ihr Leben eingeschrieben.

In dieser Nacht flüsterte sie pa ná in die Küchenluft und spürte das Wort, das sie unbewusst vermieden hatte: vielleicht.

Als sie das Licht ausschaltete, spiegelte das Wohnzimmerfenster die Dunkelheit zurück. Für einen Herzschlag lang sah die Silhouette hinter ihr aus wie ein Mann, der eine Leine hielt.

Sie lachte über sich selbst, schaltete die Lampe wieder ein – und der Raum wurde wieder zu einem Raum.

KAPITEL

7

BIANCA

DEZEMBER

Als die Sonne über den Jacarandabäumen aufging, herrschte auf dem Rasenplatz schon reges Treiben.Kinder rannten zur Schule, verschwitzt von der Hitze, und der ältere Mann war mit seinen abgenutzten Golfbällen zurückgekehrt. Er machte schuldbewusste Halbschwünge, als würde ihn niemand sehen. Kito trottete in gleichmäßigem Tempo voraus. Bianca folgte ihm langsamer, den Blick auf den Asphalt am Rand des Parks gerichtet, der in unruhigen Wellen glitzerte. Irgendwo in der Nähe hatte jemand Lametta an einem Balkon aufgehängt – silberne Streifen, die das Licht einfingen und nicht in den blauen Glanz des Sommers passten.

Ihr zweites Weihnachten ohne Henry. Acht Monate. Fast neun. Sie ertappte sich bei dem Gedanken, dass sich Zeit manchmal über sich selbst zu legen schien – schneller, als man es begreifen konnte. Vor einem Jahr hatte sie geglaubt, den ersten Dezember nicht zu überstehen; jetzt war ein weiterer gekommen, ohne sie zu fragen.

Selbst nach zehn Jahren in Südafrika erschien ihr Weihnachten hier noch immer fremd.Hitze statt Schnee, Sonnenschirme statt Tannenbäume, Familien beim Braai, während Radiomoderatoren Weihnachtslieder über Schlittenfahrten spielten. In Deutschland gab es Glühwein und Adventskränze, Kerzenlicht, das die Dunkelheit verdrängte. In England – Henrys England – feuchten Himmel, überfüllte Pubs und Papierkronen, die beim Mittagessen verrutschten.Aber hier? Hier roch der Dezember nach Sonnencreme und Rauch. Sie hatte sich nie daran gewöhnt.

Ramón war bereits da. Er lehnte mit einer Zigarette zwischen den Fingern an einem Zaun.Luca lag zu seinen Füßen, die Ohren gespitzt.„Buenos días“, sagte er und hob die Hand. „Du siehst wach aus – für jemanden, der nicht schläft.“„Ich kann gut so tun, als ob“, sagte Bianca.

Sie gingen gemeinsam los. Die Hunde trotteten nebeneinander her, wedelten mit den Schwänzen und streiften sich, als kannten sie sich schon ewig.Über ihnen schrie ein Hadeda-Ibis. Ramón zuckte theatralisch zusammen. „Dieser Vogel! Er singt nicht – er beschwert sich.“ Das Lachen entfuhr ihr, bevor sie es unterdrücken konnte – kurz, scharf. „Henry hat das immer gesagt. Je schlimmer die Dinge wurden, desto lustiger wurde er. Zumindest, wenn es um ihn ging.“„Humor negro“, sagte Ramón. „Die Engländer sind Meister darin. Mein Favorit. Ich studiere ihn – in diesen Fernsehsendungen, in denen sich alle gegenseitig beleidigen, aber niemand lächelt? Ich schaue sie mir nachts an.“ „Mock the Week. QI“, sagte sie und schüttelte den Kopf. „Henry hat die Sendung geliebt.“ Ramóns Gesicht wurde weicher. „Er muss divertido gewesen sein. Lustig.“

Das war er“, gab sie leiser zu. „Selbst wenn ich manchmal wollte, dass er es nicht war.“

Eine Weile gingen sie schweigend weiter.Dann sagte Bianca, zu ihrer eigenen Überraschung: „Ich habe sogar Meditation ausprobiert. Ich dachte, das würde mir beim Schlafen helfen.“

Ramón neigte den Kopf. „Und?“

„Nicht wirklich“, sagte sie. „Ich saß da, Augen geschlossen, und sollte inneren Frieden finden – aber alles, was ich hörte, war Kito, der schnarchte. Das hat mich eifersüchtig gemacht.“

Er lächelte. „Das kenne ich. Ich mache das auch manchmal. Meditieren, lesen über Buddhismus und Taoismus – aus Interesse. Meine Freunde nennen mich el Budita, kleiner Buddha.“ Er hielt die flache Hand auf Augenhöhe, todernst. „Weil ich nicht groß bin und immer Ratschläge gebe.“

Bianca lachte – diesmal wirklich. „So klein bist du gar nicht“, sagte sie.

„Ich bin genau so klein“, sagte er und verbeugte sich, als nähme er eine Auszeichnung entgegen.„Hat es dir geholfen?“, fragte sie.

„Manchmal“, gab er zu. „Meistens hilft es mir, mich daran zu erinnern, dass alles vergeht.“Er warf ihr einen Seitenblick zu. „Und dir?“Sie schüttelte den Kopf. „Nicht wirklich. Vielleicht sollte ich mal psychedelische Pilze probieren. Das wollte ich immer schon.“

Sie sagte es halb im Scherz, doch sein Lächeln wurde intensiver, warm, lebendig. „Caramba, du steigst direkt beim Fortgeschrittenenkurs ein.“

„Warum nicht?“ Sie zuckte die Schultern. „Nichts anderes hat funktioniert.“

„Sei vorsichtig“, sagte er leicht, aber mit einem Unterton. „Wenn du das zu oft sagst, wird dich jemand ernst nehmen.“

Sie erreichten die entfernte Hecke, wo der Bürgersteig schimmerte. Auf der anderen Straßenseite klammerte sich ein Plastik-Weihnachtsmann an eine Palme – von der Sonne ausgebleicht, im heißen Wind schwankend.Ein Stich der Entwurzelung durchzog sie – wie immer im Dezember, gefangen zwischen Kontinenten, zwischen Wintern, die keine mehr waren.

„Vermisst du England oder Deutschland?“, fragte Ramón beiläufig.

„Manchmal“, sagte sie. „Schnee. Supermärkte mit zu großer Auswahl. Am meisten vermisse ich es, nicht über Geld nachdenken zu müssen. Seit Henry …“ Sie ließ den Satz offen.

Er nickte nur. „Es tut mir leid. Lo siento.“Sie schüttelte den Kopf. „Es gibt eine kleine Versicherung. Nicht viel. Und sein Bruder …“Der Name blieb ihr im Hals stecken. Stan war immer ein Schatten in der Ecke gewesen.

„Ich muss mich vielleicht verkleinern. Irgendwann.“Ramón drängte nicht. „Wenn du umziehst, behalte Kito“, sagte er sanft. „Sonst wird er dich auf Gumtree inserieren.“

Sie lachte erneut, überrascht, wie leicht er ihr das entlockte.

Sie bogen um eine Ecke – und wären fast mit Tanja zusammengestoßen. Wie immer tauchte sie plötzlich auf, reglos wie Glas, bis sie sich bewegte.

„Bee“, sagte Tanja, und ihre Augen wurden weich. „Schön, dich draußen zu sehen.“

„Kito besteht darauf“, sagte Bianca.

Tanja sah zu Ramón. Sie streckte ihm nicht die Hand entgegen. „Ein neuer Freund?“

„Ramón“, sagte er freundlich und verbeugte sich leicht. „Encantado.“

„Spanisch. Könnte schlimmer sein. Ich bin Tanja“, erwiderte sie kühl. Dann zu Bianca: „Ich gebe dir später die Nummern der Makler – Optionen. Keine Eile.“ Ihr Blick verweilte eine Sekunde zu lang, prüfend.„Danke“, sagte Bianca schnell.

„Schreib mir später eine SMS“, sagte Tanja, warf Ramón einen letzten Blick zu – mit einem kaum merklichen Lächeln. „Buen día.“

Bevor Bianca etwas erwidern konnte, war sie verschwunden.

Ramón sah ihr nach. „Sie ist einverstanden?“

„Sie toleriert es“, sagte Bianca.

„Dann habe ich ein Ziel“, sagte er. „Von toleriert zu toleriert – mit Kaffee.“

Sie schüttelte den Kopf und lächelte.

„Barista’s Café? Oder Deacon House?“ fragte er beiläufig. „Du entscheidest. Morgen, nächste Woche – cuando quieras. Wann immer du möchtest.“

„Deacon House ist morgens ruhiger“, sagte sie – und erschrak, wie selbstverständlich die Worte klangen.„Perfecto.“

Er klopfte auf seine Taschen, zog das Handy hervor und hielt es ihr hin. „Deine Nummer?“Bianca zögerte. Aber er wartete still, das Telefon offen in der Hand. Es fiel ihr schwerer, abzulehnen, als die Ziffern einzugeben. Sie tippte sie ein und gab es ihm zurück.

Sekunden später vibrierte ihr eigenes Smartphone.Jetzt hast du auch meine. Morgen, Deacon House?Sie sah auf die Nachricht – und dann zu ihm.Er lächelte, während Luca sanft an der Leine zog.„Vielleicht“, sagte sie.

Er steckte sich die Zigarette wieder zwischen die Finger, blies den Rauch aus und lächelte halb.„Oder pa ná. Ein anderes Mal. Wann immer du willst.“Ihr Name folgte leise, in seinem Akzent:

„Hasta luego, Bianca.“

Und obwohl sie mit Kito an ihrer Seite nach Hause ging, hallte es nach – verflochten mit der Fremdheit eines weiteren südafrikanischen Dezembers, eines weiteren Weihnachtsfestes, das sie nicht feiern würde.

KAPITEL

8

BIANCA

Die Januarhitze lastete wie Fieber auf ihr.George schimmerte unter ihrer Schwere, die Luft flimmerte über den salzverkrusteten Straßen – erfüllt vom Flügelschlag und Summen der Zikaden.

Im Haus fühlte sich die Stille lebendig an, gespannt wie vor einem Gewitter. Sie klammerte sich an die Wände und umhüllte Bianca wie eine lautlose Begleiterin.

Sie saß am Fenster und drehte ein Glasornament in der Hand. Lichtfragmente zerbrachen zu flüchtigen Regenbögen, die über die Wände tanzten.

Hinter der Küche lag der Garten – wild, ungepflegt, längst aufgegeben. Grün war in Braun übergegangen, als hätte selbst das Leben dort kapituliert.

Auf dem Tisch lag ein Kaufvertrag. Unberührt.

Sie würde nicht verkaufen. Nicht, solange Kito noch lebte.

Das Telefon summte. Sie sah hin, zögerte – und nahm schließlich ab.

„Bianca? Hier ist Ramón.“

Ihr Puls beschleunigte sich.

„Ich bin in der Nähe“, sagte er, ruhig, gelassen. „Darf ich dir einen Kaffee vorbeibringen?“

„Du weißt, wo ich wohne?“, fragte sie leicht, doch ihre Finger verkrampften sich um das Telefon.

„Du hast es erwähnt“, sagte er mit einem leichten Lachen. „Notsung Avenue.“

Bianca runzelte die Stirn. Hatte sie es ihm tatsächlich gesagt? Vielleicht beiläufig. Vielleicht nicht.

Doch die Sicherheit in seiner Stimme beunruhigte sie – als würde er sich genauer an sie erinnern, als sie selbst es tat.

„Ich bin fast da“, fügte er hinzu.

Fünf Minuten später hörte sie das Knirschen von Reifen auf Kies. Staub wirbelte auf, fing das Licht und blieb wie eine flüchtige Wolke in der Luft stehen.

Als er klopfte, öffnete sie langsam die Tür.

Er stand dort – Sonnenbrille, zwei Pappbecher in der Hand, ein Lächeln, das etwas zu selbstsicher wirkte.

„Latte mit zu viel Schaum – genau wie du ihn magst.“

Sie nahm den Becher entgegen; ihre Finger streiften sich. „Danke. Woher weißt du, wie ich meinen Kaffee mag?“

„Nur eine Vermutung. Die meisten Menschen mögen milchigen Kaffee.“

Sie traten auf die Veranda, suchten Schutz vor der Sonne. Die Schatten im Garten waren lang und still.

„Ich mag dein Haus“, sagte er und ließ den Blick über das Durcheinander aus Unkraut und verblühten Blumen schweifen. „Es hat ... Charakter.“

„Ich habe darüber nachgedacht, es zu verkaufen“, sagte sie leise.

„Die meisten Leute wären weitergezogen.“

Sie antwortete nicht. Nur ihre Lippen spannten sich.

Ramón tippte gedankenverloren mit dem Finger gegen seine Tasse. „In meiner Familie hat nie jemand über Gefühle gesprochen“, sagte er schließlich.

„Mein Vater war ganz auf Fortschritt fixiert. Lesen, studieren, besser werden. Er redete ständig über Verantwortung, aber nie über Nähe.“

Ein schwaches Lächeln huschte über sein Gesicht.„Er war ein echter ‚Sei-ein-Mann‘-Typ.“

Bianca neigte den Kopf. „Und doch erzählst du mir das.“

Er zuckte mit den Schultern, sah sie an.„Es ist, als würde ich dich schon ewig kennen.“

„Vielleicht, weil ich zuhöre.“

„Sí“, sagte er und lehnte sich etwas vor. „Vielleicht.Oder weil du interessant bist. Die Art, wie du sprichst – Deutschland, England, Südafrika, alles in einer Stimme.“

Sein Lächeln flackerte, dann wurde es wieder ruhig.

„Auf Akzente zu achten, ist eine alte Angewohnheit. Lehrerkrankheit. Ich höre Fehler, bevor jemand sie macht.“

Etwas in seinem Ton ließ sie innehalten.Neugierig. Nicht unfreundlich. Aber zu konzentriert.

Die Stille dehnte sich. Schwer.

„Es gab einen Tag“, sagte sie schließlich, ohne ihn anzusehen. „Etwa zwei Monate nach Henrys Tod. Ich dachte … das war’s.“ Ihr Blick ruhte auf dem Garten. „Ich stand auf dem Balkon und fragte mich, ob er hoch genug war. Ich habe das nie jemandem erzählt.“

Ramón rührte sich nicht.

„Aber dann kam Kito herein. Keuchend. Schwanz wedelnd. Er sah mich an, als wollte er sagen: Wo warst du? Ich habe Hunger.“ Sie lachte kurz, heiser. „Da wusste ich: Er war ein Hund, der schon zu viel verloren hatte. Wir hatten ihn aufgenommen – aber er brauchte mich. Ich konnte ihn nicht zurücklassen.“

Sie drehte den Kopf zu Ramón. Ihre Augen glänzten, aber sie blieb ruhig. „Er hat mich an diesem Tag gerettet. Er ist nicht nur ein Hund. „Er ist Familie. Das Einzige, das noch Bedeutung hatte, als alles andere bedeutungslos wurde.“

Ramón nickte langsam. Seine Stimme war sanft. „Ich bin froh, dass du nicht gesprungen bist.“

Die Zikaden zirpten. Die Luft vibrierte.

Dann zog er etwas aus seiner Tasche. „Pilze“, sagte er beiläufig, und ein Grinsen zuckte über sein Gesicht. „Ich erinnere mich, dass du sie probieren wolltest. Vielleicht helfen sie dir.“

Sie sah nach unten, lange. Dann nickte sie. Wortlos.

Danach wurde der Nachmittag seltsam.Das Sonnenlicht verwandelte sich in ein Kaleidoskop.Schatten verschoben sich, Blätter flimmerten, als würde der Himmel in geheimen Rhythmen atmen.

Ihr Atem stockte, als die Welt zu fließen begann.Bianca lachte – leise, als wolle sie sich an der Realität festhalten.

Ramón rückte näher. Sie wich nicht zurück.Sein Blick hielt den ihren. Dann senkte er ihn – und ihre Welt kippte ins Schweigen.

Ihre Münder trafen sich in einem Gewirr aus Atem und Verlangen – der Kuss baute sich langsam auf, dann schwoll er mit Dringlichkeit an. Die Lippen öffneten sich. Ihre Zungen fanden sich in einem Rhythmus, der ungeübt und doch schicksalhaft wirkte, als wären sie schon einmal hier gewesen – in einem anderen Leben, einem anderen Fehler. Seine Hand glitt zu ihrem Nacken, seine Finger fuhren durch ihr Haar, während ihre Handfläche sich an die feste Wärme seiner Brust presste und über dem gleichmäßigen Pochen seines Herzens verweilte.

Die Pilze pulsierten durch sie hindurch und verwandelten jeden Atemzug in eine Empfindung und jede Berührung ihrer Haut in etwas Goldenes und Lebendiges. Ihr Körper fühlte sich fließend an, als würde er sich auflösen.

Sie zog ihn näher zu sich heran, ihre Finger glitten hinter seinen Nacken, ihre Beine öffneten sich, um ihn an sich zu ziehen. Er hielt inne, direkt über ihr – die Augen im Schatten, der Atem unregelmäßig – und sah sie an, als wüsste er nicht, ob er bleiben oder weglaufen sollte.

„Das ist gefährlich“, sagte er leise.

Für einen Moment dachte sie, er würde vielleicht ganz gehen – sein Körper war angespannt wie der eines Läufers am Start eines Rennens. Ein Gedanke durchbohrte sie: Wenn er jetzt ginge, würde sie sich überhaupt noch klar an diesen Moment erinnern, oder würden die Pilze ihn wie einen Traum auslöschen?

Sie antwortete nicht. Stattdessen lehnte sie sich vor, küsste ihn sanft und fest auf den Mundwinkel und zog ihn zu sich herunter.

Als er in sie eindrang, war es langsam. Bedächtig. Ihr Atem stockte bei der Dehnung, bei der Flut an Hitze und Empfindungen, die darauf folgte. Es war nicht drängend – es war bewusst. Ihr Körper begegnete seinem instinktiv, ihre Hände fanden die Linie seiner Schultern, ihr Rücken wölbte sich, um ihn tiefer in sich aufzunehmen.

Sie bewegten sich zusammen in schmerzlicher Synchronisation, einem Rhythmus, der aus Atem und Zurückhaltung entstand. Seine Hand umfasste ihre Hüfte, als hätte er Angst, sie loszulassen. Sie konnte spüren, wie angespannt er war – wie ihn dieses Gefühl erschreckte, obwohl er sich ihm hingab.

„Solo por hoy, Bianca“, flüsterte er an ihrem Hals.

Sie erstarrte für einen Atemzug. Die Worte trafen etwas in ihr – nicht scharf, sondern leise, unvermeidlich.Sie nickte. Sagte nichts.

Später, als das Licht sich veränderte und die Luft kühler wurde, lag sie still da. Ihre Glieder schwer, die Haut warm und feucht unter dem Laken, das Haar klebrig an ihrem Nacken.

Der Deckenventilator drehte sich träge über ihr und zerschnitt die Stille in gleichmäßige, mechanische Takte.

Er lag neben ihr, still, regungslos, einen Arm über die Stirn gelegt. Sie streckte die Hand nicht nach ihm aus. Die Nähe blieb – nicht gebrochen, noch nicht verschwunden, aber schon im Begriff, sich aufzulösen.

Schließlich stand Ramón auf, ging zum Fenster und zündete sich eine Zigarette an. Das orangefarbene Leuchten flackerte in der Dunkelheit, und der Rauch stieg träge in die schwere Luft, formte sich zu einem schwebenden Akzentzeichen über der Stille.

Bianca schloss die Augen. Zum ersten Mal seit Monaten fühlte sie sich lebendig – und zugleich unsicherer als je zuvor.

KAPITEL

9

BIANCA

Deacon House wirkte sicher genug für ein Treffen.Das Morgenlicht fiel schräg durch die hohen Fenster und verwandelte den schwebenden Staub in Gold. Das leise Murmeln der Stimmen und das Klappern der Tassen hüllten den Raum in eine sanfte Betriebsamkeit – angenehmer als völlige Stille.

Ramón saß bereits an einem Ecktisch; Luca hatte sich unter seinem Stuhl zusammengerollt.

Zwei Kaffees standen bereit. Er schob ihr einen hinüber.

„Cortado. Und Mandelkuchen. Wenn ich mich geirrt habe, übernehme ich die Verantwortung – und die Kalorien.“Bianca lächelte, schwach, aber echt. „Du hast richtig geraten.“

Der Kaffee war stark und cremig.Sie bemerkte, dass es lange her war, seit jemand sich überlegt hatte, was ihr gefallen könnte.

Er bat sie, das Wort noch einmal zu sagen – Cortado.Sie versuchte es, etwas verlegen. Er korrigierte sie sanft, zerlegte die Silben. „Du rundest das o wie im Englischen“, sagte er. „Im Spanischen ist es enger. Cor-ta-do.“Sie wiederholte es.

„Besser“, sagte er – fast zufrieden.

Sein Blick blieb an ihrem Mund haften, nicht aus Begierde, sondern mit der Aufmerksamkeit eines Lehrers, der auf den kleinsten Fehler wartet.

Die Intensität ließ ihr den Hals trocken werden.

Nach einer Stunde verließen sie das Café.Draußen drückte die Hitze, das Licht flirrte über der Straße. Ramón schlug Wilderness vor – die Lagune, die Promenade. Sie zögerte kurz, sagte dann zu.

Die Fahrt verlief ruhig. Er summte zur Musik im Radio – spanische Texte, die sie nicht verstand, aber beruhigend fand. Die Landschaft zog vorbei, und für einen Moment genoss sie es, nicht denken zu müssen.

An der Lagune sprangen Kinder von der Brücke ins Wasser, tauchten lachend wieder auf. Sie gingen die Promenade entlang; Hunde liefen im Gleichschritt neben ihnen.

Ramón erzählte von Málaga – von engen Gassen, Nachbarn, die aus Balkonen lehnten, seinem Onkel, der jede Frage mit depende beantwortete. Die Geschichte brachte sie zum Lachen, ehe sie es verhindern konnte. Das Geräusch überraschte sie – zu laut, zu lebendig.

„Du musst sie vermissen“, sagte sie.

Er zuckte mit den Schultern. „Ich sehe sie manchmal. Familie ist … Verpflichtung. Laut, kompliziert. Das reicht.“

Hinter den Worten lag etwas Leeres, das sie spürte, aber nicht ansprach.

An einem Aussichtspunkt lag das Wasser flach und braungrün unter ihnen. Ohne es zu wollen, griff sie nach seiner Hand. Er zog sie nicht weg, doch als sie sich ihm näherte, blieb sein Mund geschlossen, die Lippen angespannt, als würde er sich wappnen.Sie trat zurück. „Entschuldigung. Das war …“„Nein.“ Sein Lächeln kehrte zurück – zu schnell, zu glatt. „No perdón. Ich bin nur nicht … daran gewöhnt.“

Er strich ihr eine Haarsträhne hinter das Ohr.Die Geste war freundlich, aber die Spannung blieb zwischen ihnen hängen.

Sie gingen weiter, schweigend. Da kam Henry ihr in den Sinn – sein Lachen, seine Wärme, seine Hand.

Der Vergleich war ungebeten, und die Schuld, die er mit sich brachte, schnitt tief.

Ramón wurde langsamer, als sie sich dem Auto näherten.

„Die Arbeit ruft. Málaga. Ich muss bald zurück.“Ihr Magen zog sich zusammen. „Wann?“

„In ein paar Tagen.“

Sie nickte, tat, als sei es ihr gleichgültig. „Verstehe.“

„Du könntest mitkommen“, sagte er.

Seine Stimme war weich, beinahe schmeichelnd.

„Mach einen Kurs. Intensivo. Zwei Wochen. Tapetenwechsel. Oder pa ná – ein anderer Tag, wann immer du willst.“Sie atmete aus, ein Laut zwischen Lachen und Skepsis.„Du willst wirklich, dass ich lerne, deinen Kaffee richtig auszusprechen.“

„Das – und ein paar andere Wörter. Mar. Calle. Tarde. Meer, Straße, Nachmittag“, sagte er mit einem schiefen Lächeln. „Nichts Gefährliches.“

„Gefährlich?“Er sah sie einen Moment zu lange an, dann zuckte er mit den Schultern. „Nur, wenn du sie der falschen Person sagst.“

Später holten sie sich Eis am Kiosk; klebriges Zuckerwasser tropfte ihnen über die Finger. Er erzählte von einem Papagei, der darauf trainiert war, im unpassendsten Moment ¡Ay, mi madre! zu rufen.

Sie lachte wieder – aufrichtig, obwohl sich dabei etwas wie ein Knoten in ihrer Kehle verkrampfte.

Henry war derjenige gewesen, der sie so hatte lachen lassen – dunkler Humor, scharf und warm zugleich.

Ramóns Witze trafen denselben Nerv.

Die Rückfahrt verlief still. Er versuchte nicht, die Stille zu füllen – und sie war dankbar dafür.

Vor ihrem Haus ließ er den Motor laufen.„Schreib mir eine SMS“, sagte er. „Wenn du Hilfe bei der Flugsuche brauchst.“

„Ich sage nicht ja.“

„Ich habe vielleicht gehört, ‚vielleicht‘ funktioniert“, sagte er und tippte auf das Lenkrad. Sie beugte sich vor, um sich zu bedanken, und ihre Lippen streiften seine Wange.

Sein Mund blieb fest geschlossen – als hielte er etwas zurück.

Kito bellte vom Tor, laut, eindringlich. Sein Gebell übertönte alles.

„Gracias“, sagte sie leise und stieg aus.

„De nada. Hasta luego, Bianca.“

Sie blieb im Hof stehen, bis sein Auto in der flirrenden Hitze verschwamm.

Drinnen summte ihr Handy. Wenn du es dir anders überlegst – ich finde guten Kaffee in Málaga. Nicht zu viel Schaum, lo prometo. Sie tippte: vielleicht. Löschte es. Tippte: pa ná. Löschte auch das.

Stunden später, beim Abwasch, blickte Bianca hinaus in den Garten. Für den Bruchteil einer Sekunde glaubte sie, eine Gestalt am Zaun zu sehen, die sie beobachtete. Als sie blinzelte, war der Hof leer.

Sie redete sich ein, es sei nur die Hitze gewesen.Doch was blieb, war Henrys Abwesenheit – dicht, greifbar, wie eine zweite Haut, die den Raum ausfüllte.

KAPITEL

10

BIANCA

FEBRUAR

Kitos Gewicht an ihrem Bein war zu einem Rhythmus geworden, auf den sie sich verlassen konnte – beständig, erdend, wie ein Beweis dafür, dass die Welt noch nicht völlig aus den Fugen geraten war.Er war ihr Schatten, ihr Anker, das letzte Stück von Henrys Welt, das sie noch berühren konnte.

Sie beugte sich vor und strich über den Fellkamm seines Rückens. „Du bist alles, was ich habe, Mausi. Wag es ja nicht, mich auch zu verlassen.“Er seufzte leise, richtete sich auf und trottete in den Garten.

Die Dämmerung brach herein. Die Zweige des Jacaranda warfen zerbrochene Schatten auf den Boden – derselbe Baum, den Henry einst zu ihrem Geburtstag mit Lichterketten geschmückt hatte. Bianca blieb an der Tür stehen, ein beklemmendes Ziehen in der Brust.

„Kito?“

Keine Antwort. Kein Rascheln.

Der Garten wirkte fremd. Zu still. Das Zirpen der Zikaden war verstummt, als hätte jemand einen Draht durchtrennt.Sie trat hinaus, die Kehle trocken.

„Kito!“

Die Stille wurde noch dichter. Dann sah sie ihn – zusammengesunken am Zaun.

Für einen schwindelerregenden Moment glaubte sie, ihn bellen zu hören – scharf, eindringlich –, obwohl sein Körper längst reglos dalag. Das Echo verging so schnell, dass sie sich nicht sicher war, ob es überhaupt existiert hatte.

Seine Augen waren glasig, die Zunge hing heraus, an der Spitze dunkles, getrocknetes Blut. „Nein …“ Das Wort riss ihr die Kehle auf. Sie fiel auf die Knie; Staub klebte an ihrer Haut. „Kito!“ Sie hob seinen Kopf, wiegte ihn, schluchzte. „Es tut mir so leid, Mausi. Es tut mir so leid …“

Er war zu schwer, zu massig. Sie konnte ihn nicht allein tragen. Mit zitternden Fingern suchte sie ihr Handy.„Tanja“, brachte sie hervor, als ihre Freundin abhob.„Bitte … Kito … er ist … er ist zu schwer. Ich brauche Hilfe.“

Die Minuten verschwammen. Dann tauchten Scheinwerfer in der Einfahrt auf.

Tanja stieg aus – ihr Gesicht ruhig, unlesbar wie immer.Tom war bei ihr; sein gutes Auge glänzte vor Trauer, das Glasauge fing das Restlicht des Abends.

Gemeinsam hoben sie Kito hoch – Tom an den Schultern, Tanja am Rücken. Bianca lief nebenher, flüsterte Entschuldigungen in das Fell, während sie ihn zum Auto trugen.

Die Fahrt zur Tierklinik verlief schweigend, nur unterbrochen von ihrem leisen Schluchzen.Tanjas Hand lag fest auf ihrem Arm, Tom starrte auf die Straße, der Kiefer angespannt.

In der Klinik bestätigte der Tierarzt, was sie längst wusste. Vermutlich Gift. Es gab nichts mehr zu tun.Sie kniete sich ein letztes Mal neben Kito und drückte die Stirn an sein Fell. „Es tut mir so leid“, flüsterte sie. „Ich hätte …“ Doch der Satz blieb unvollendet.

Als sie nach Hause zurückkehrten, war der Garten dunkel, die Luft kühler. Das Haus wartete – zu still, zu leer.

Zum ersten Mal begriff Bianca die Wahrheit: Es gab nichts mehr, was sie hier hielt. Kein Henry. Kein Kito.

Nur ihre Freunde – Tanja mit ihrer stillen Stärke, Tom mit seiner unbeholfenen Sanftheit. Und all die anderen: Devon, Russell, Hannah. Sie liebte sie, doch sie konnten die Stille dieses Hauses nicht füllen.

Die Wände drückten, die Räume waren voller Geister.Südafrika fühlte sich nicht mehr wie ein Zuhause an, sondern wie ein Grab, in dem sie weiterleben sollte.

Sie würde ihre Freunde vermissen, wenn sie ging.Aber das Geld wurde knapp; die Versicherung reichte kaum. Das Haus musste irgendwann verkauft werden.Und darüber hinaus – sie wollte atmen.

Einen Neuanfang. Einen Ort, an dem Henrys Stimme nicht in den Fliesen widerhallte, an dem Kitos Abwesenheit nicht in jeder Ecke lauerte.

Sie stand im Wohnzimmer und lauschte dem gleichmäßigen Summen des Ventilators. Dann, aus der Ferne, ein Bellen.

Es klang wie Kito.

KAPITEL

11

BIANCA

MÄRZ

Ihr Telefon vibrierte – Devon Kellys Name blinkte auf dem Display.

Bianca zögerte einen Moment, dann nahm sie den Anruf entgegen.