8,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

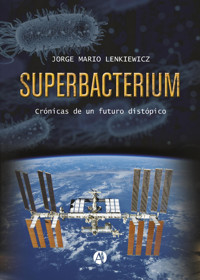

Una historia de ciencia ficción con múltiples intersecciones con la realidad. ¿Podría el mundo llegar a un extremo distópico de esa magnitud? El desarrollo de superbacterias para uso bélico es un tema casi tabú en el mundo. Los ciudadanos del planeta lo desconocen por completo y los periodistas de multimedios poco saben del tema o pueden investigar al respecto, porque esa información es inaccesible, ultra secreta. En esta novela el autor nos presenta un posible y complejo escenario que ocurre en un futuro cercano. La humanidad entera, por un accidente en la Patagonia argentina queda expuesta y vulnerable a una amenaza para la cual no está preparada. Años después una serie de ataques bioterroristas a gran escala provocan la aparición de enfermedades desconocidas y desvastadoras y se necesitan las vacunas....Pero hay cerebro creador de esas superbacterias; un brillante científico estadounidense que luego de ser sometido a un injusto confinamiento en una base militar de Alaska termina trabajando en los laboratorios militares biotecnológicos de la Federación Rusa. Esto acabará cambiando de manera irreversible el gran tablero del orden mundial con consecuencias insospechadas.......

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 680

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Lenkiewicz, Jorge Mario

Superbacterium, crónicas de un futuro distópico / Jorge Mario Lenkiewicz. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2019.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: online

ISBN 978-987-87-0076-2

1. Narrativa Argentina Contemporánea. 2. Novela. I. Título.

CDD A863

Editorial Autores de Argentina

www.autoresdeargentina.com

Mail: [email protected]

Diseño de portada: Justo Echeverría

Dedicado a mi amada esposa

y “ángel de la guarda”, Stella Maris

Agradecimientos

A mis amigos Rubén Atilio Brollo, Fernando Oscar Cosentino, Ingeniera Susana de Chazal, Ingeniero Miguel Flores, Ingeniero Roberto Aguirre, Profesora Juana Carmen Ríos, gracias por su tiempo y por sus atinadas y claras observaciones, que me permitieron corregir errores y mejorar el relato. Al Licenciado y Coronel Retirado Rubén Daniel Palomeque y al Doctor y Coronel Retirado Carlos Alberto Churruarin que, con su experiencia y con sus conocimientos geopolíticos profundos, aportaron sus valiosas opiniones. Al Doctor Dante Corchuelo, a mi hermano Luis Alberto y a mi sobrina Verónica, que también contribuyeron con sus recomendaciones a perfeccionar la obra. Todos los mencionados fueron consultados por ser asiduos y experimentados lectores de decenas de autores y obras.

Y por último, un agradecimiento especial a la correctora literaria y profesora María Martha Arce, quien realizó un arduo y dedicado trabajo profesional.

CAPÍTULO I

Caída del transbordador TMSX

24 de octubre de 2022- 03:45Argentina - Provincia del ChubutZona de Meseta Central Patagónica

Esa noche en particular, la nubosidad era bastante cerrada, y casi no se veía ninguna estrella. La luna estaba en cuarto menguante y proyectaba muy poca luz. Rudecindo Villagra, el puestero de la estancia El Atardecer —una de las pocas que quedaban aún activas en la zona—, dormía profundamente en su catre. El puesto era rudimentario, y el patrón nunca había querido hacer inversiones para mejorarlo. Toda su construcción tenía más de noventa años; las maderas estaban blanqueadas y descoloridas por el sol, resquebrajadas por el clima seco y un poco erosionadas por el constante viento y tierra del oeste. Las chapas tenían varios parches para evitar las goteras provocadas por las precipitaciones de los pocos días al año que llovía en esa zona, tan seca y semidesértica.

Algunos clavos estaban sueltos por la sequedad de las maderas así que, los días de viento, el chaperío hacía ruidos, golpeteos constantes. A Rudecindo eso no le importaba ni tampoco tenía ganas de martillar los clavos sueltos o de agregar algunos clavos nuevos para silenciar las chapas.

En su soledad, ese golpeteo de los días de viento era su compañía. Sabía tocar el bombo, y más de una vez se había trenzado en una síncopa de percusión entre el viento, las chapas que le hablaban en su idioma, y su bombo. Pero ¿a quién le iba a contar? No tenía a nadie, y cualquiera de los paisanos de la estancia a los que les dijera se le iban a reír en su propia jeta. ¿Qué les iba a decir? ¿Que también, cuando galopaba, ese ritmo y sonido tan característicos que producía el caballo le retumbaba en sus oídos, y su mente le contestaba en simultáneo con contragolpes entremezclados cada vez más complejos: tocotoc-tocotoc-pumpum, tocotoc-tocotoc-pumtácate, tocotoc-tocotoc-pumtácate. Era feliz cuando hacía eso. ¿Y con el tictac del viejo reloj despertador a cuerda? Esa era otra historia. Las primeras veces que lo intentó, el retumbar del bombo no lo dejaba escuchar bien, pero luego le encontró la vuelta. Se lo ataba pegado al oído derecho, con dos vueltas de un tiento fino de cuero que le cruzaba la frente como una vincha. Podía estar horas así, improvisando originales variaciones rítmicas. Era casi como tener un metrónomo a sesenta negras por minuto, pero la verdad es que Rudecindo Villagra no había visto un metrónomo en su perra vida.

La trayectoria en el cielo parecía la de una estrella fugaz, pero no lo era. Se escuchó, a varios kilómetros a la redonda, un fragor y estruendo sordo muy prolongado, como de algo pesado que se arrastraba por el suelo. Rudecindo se despertó inquieto. «¿Truenos por aquí? Hace años que no escucho ninguno», pensó. Salió del puesto y comenzó a mirar a los cuatro puntos cardinales. No se veía nada. Noche cerrada. Los perros ladraban sin parar, y los dos caballos estaban inquietos y resoplando. Se acercó al corral y acarició la cabeza de su fiel caballo. El otro pingo también se arrimó y se quedaron allí un rato, mirándose, silenciosos los tres, casi en completa oscuridad, con los oídos atentos, como esperando algo más, pero nada ocurrió.

Esa mañana, en la estación de radio de Paso de Indios —un pequeño poblado de la meseta de solo 1264 habitantes—, no habían dicho nada distinto de lo normal en su boletín matutino regional. Rudecindo escuchó las breves noticias de las 06:00; se tomó unos mates y salió a recorrer el campo. Su radio a pilas ya se escuchaba medio mal y, seguramente, en su próxima ida al pueblo tendría que comprar unas nuevas.

El pueblito estaba en plena meseta chubutense, a 575 metros sobre el nivel del mar, a la vera de la R.N. 25, a 43º 51’ 40” de latitud sur y a 69º 02’ 50” de longitud oeste. En 1885, la expedición de los rifleros a cargo del teniente coronel Fontana había pasado por allí, por lo cual el lugar había sido bautizado oficialmente con ese nombre: Paso de Indios. Detrás de ese simple acto administrativo, se escondía una de las tantas legendarias historias que coloreaban el lugar.

Rudecindo llegó al molino 4; las ovejas estaban alrededor del bebedero. Sus perros estaban tranquilos y no ladraban: no había nada de qué preocuparse. Siete kilómetros más al norte, la aguada de Las Mulas estaba concurrida. Una manada de guanacos se entremezclaba con las ovejas; cuando lo vieron acercarse, corrieron rápidamente hacia el campo vecino. Los alambrados de siete hilos no constituían barrera alguna para los guanacos; los saltaban ágilmente, con un estilo impecable, y recorrían toda la Patagonia con la misma libertad que habían tenido cuando esas tierras eran solamente de ellos y de los pueblos nativos.

Lo preocupante no eran los guanacos, a pesar de que competían por las pasturas con las ovejas. Lo preocupante era lo que había visto Rudecindo alrededor de la aguada esa mañana: huellas frescas del depredador de ovinos más grande y dañino que se conociera, mucho más dañino que el zorro colorado, el puma o león patagónico.

Tocó su rifle para asegurarse de que estaba ahí, y quedó pensativo. Recordó su juventud cuando cazaba pumas en los campos cordilleranos y casi en plena montaña. Ahora, treinta años después, ya se los encontraba también en la meseta central y aún en la costa, a casi cuatrocientos kilómetros de lo que había sido su hábitat original. El puma, durante una noche, enseñando a sus crías a matar, puede liquidar alrededor de veinte animales, entre ovejas y corderos. Lo más triste es que, en esos eventos, comen poco o nada de los ovinos sacrificados.

Rudecindo sabía que no lo iba a encontrar en ese potrero ni en ningún otro cercano. Los pumas hacen su madriguera bien lejos, en zonas donde no llega el hombre fácilmente, sin caminos, sin senderos, sin nada. Encontrarlos es tarea solo de cazadores muy especializados.

Un día después, cabalgando cerca del cerro El Sapo a las 19:00, vio un brillo a lo lejos, reflejado por los rayos solares. Podría ser una lata, una botella o vaya a saber qué. Se quedó un rato largo, mirando para ese lado y le pareció que era una cosa más grande. «Andarán cuatrereando con un camión estos hijos de una gran puta», pensó.

Se bajó del caballo y ató las riendas a un poste del alambrado. Se acercó caminando lentamente, tratando de que nadie lo viera. Movimiento no había ninguno; sin embargo, el objeto brillante cada vez se veía más grande. Cuando llegó, se quedó pasmado: eso no era una cosa conocida; no era un avión. Tenía el tamaño de un gigantesco camión cisterna, de forma tubular, como de aluminio, con punta, y estaba semienterrado en el suelo contra un montículo. Hacia atrás, había un surco en la tierra, de casi un kilómetro de longitud y considerable profundidad.

Rudecindo era un puestero de estancia, con apenas dos años de educación primaria; leía y escribía a duras penas. Toda su vida, desde que había nacido, había estado en el campo. Su instinto le decía que era mejor alejarse y avisar de inmediato al encargado. Y para allí partió; el casco de la estancia estaba a veinte kilómetros y tendría que cabalgar a buen ritmo para que no lo sorprendiera la noche. El campo tenía varias quebradas y cañadones en el trayecto, y parte del sendero era bastante pedregoso. A las 20:30, divisó el casco a lo lejos.

Desde la chimenea de la casa de José —el capataz— , una columna de humo se elevaba y se disolvía en las alturas, en contraste con un cielo patagónico muy rojizo al fondo, que anticipaba vientos para el día siguiente. La cocina a leña estaba a pleno con la temperatura exacta, y las dos piernas de cordero, mechadas con pequeños trozos de ajo crudo, perejil fresco picado y pizcas de ají molido, comenzaban a chirriar suavemente en su interior. La mujer de José trajinaba con los bártulos de la cocina y con los preparativos, interpretando un concierto entremezclado de ruidos y sonidos, aromas y sabores deliciosos, de dos movimientos. La primera parte, la cocción del cordero, era el solo de violín, y la preparación de ensaladas, el acompañamiento de violas, violonchelos y contrabajos. La segunda parte, con finale allegro, una hora después, sería la cena propiamente dicha.

La pequeña huerta lindera a la casa tenía de todo: zanahorias, lechugas, acelgas, rúculas, papas, rabanitos, albahaca, perejil, remolachas, ajos y cebollas. Era casi increíble que, con el clima semidesértico que había en esa zona y con el suelo pobre, casi arcilloso, esa mujer lograra ese pequeño milagro. No le había resultado fácil: había tenido que llevar en carretilla la poca tierra buena que había desde unos cuantos cientos de metros y la había abonado con lo único que había a mano: bosta de caballo y de oveja.

Esperó casi un año, y luego sembró. El agua la traía de la vertiente; la huerta estaba muy protegida del intenso y persistente viento del oeste, cobijada por el volumen de la casa de chapa y por una barrera perimetral bastante densa de tamariscos. Si no, el resultado hubiera sido otro.

Rudecindo y José se sentaron a la mesa. En pocos minutos, toda la familia cenaba. La escena, si la observaba un chef de alta cocina de comida orgánica, sugeriría que ni Rudecindo ni José, ni ninguno de los comensales, tendrían, quizás, en ese instante, la noción plena del sano manjar que estaban engullendo: cordero criado libremente a campo, con muy poca grasa, porque las pasturas de esa zona eran escasas; carne de animal sin anabólicos, sin vacunas ni cualquier otro componente químico inyectado, sacrificado en la madrugada de ese mismo día y asado a leña en esa vieja cocina de fundición Istilart de 1938, que tenía ochenta y cuatro años de uso ininterrumpido.

Las verduras y hortalizas, recién cosechadas de una huerta sin agroquímicos, sin pesticidas y preparadas de inmediato, sin pasar por cadenas de frío y transportes, con toda su energía, vitaminas y enzimas intactas. Un privilegio para pocos. Pero la realidad medioambiental de la zona era otra.

José mandó a dormir a Rudecindo a la casa del personal de esquila: no era temporada, y podía elegir la habitación que quisiera. A la mañana siguiente, de madrugada, luego de una rápida mateada, partieron hacia el lugar.

José quedó asombrado cuando vio el objeto, y hasta le dio miedo. Volvió de inmediato al casco de la estancia y llamó por el teléfono celular a su patrón, que residía en Comodoro Rivadavia. El doctor Alfonso Sánchez Berreteaga era un abogado conocido en el ambiente rural, integrante de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia desde que había cumplido 18 años, como lo había sido su padre y como lo había sido su abuelo, de quienes había heredado la estancia. La orden que impartió a José fue terminante: «Que nadie se acerque ni toque nada. No hablen con nadie del tema, no digan nada y esperen órdenes».

Canceló todas las citas del estudio jurídico y se tomó un día completo para preparar el viaje al campo, para pensar acerca de todas las posibles implicancias del tema y analizar profundamente cuáles serían las distintas estrategias para sacar de la situación el mayor rédito monetario posible, como era su estilo.

Estaba casi seguro de que se trataba del transbordador espacial desaparecido, noticia que había salido en los medios de comunicación. Hacía varios días que la NASA lo estaba rastreando. Igualmente, tenía que cerciorarse de a qué país pertenecía esa nave; luego debía hablar con la embajada correspondiente —seguramente, la de Estados Unidos—, manteniendo la reserva total del caso. Tal vez consiguiera una suculenta recompensa por mantener el secreto. Tal vez, no era de ningún país: era de otro planeta.

Al anochecer, comenzó a cargar, en la caja de su camioneta, todos los accesorios que solía llevar al campo; acomodó y ató fuertemente los cuatro bidones plásticos de gasoil de 20 litros. Ubicó al fondo la caja con las cuatro planchas metálicas de desatasco por si se encajaba en las dunas de tierra volada o en el pegajoso barro de algún mallín; cargó a continuación la caja de madera con el ancla para el malacate eléctrico. También subió el infaltable crique especial de columna Hi-Lift, que tantas veces lo había salvado en el medio del campo. Dos ruedas de auxilio armadas eran lo mínimo que tenía que llevar; un crique hidráulico de carrito no estaba de más. El compresor de aire y el sellador de pinchazos eran imprescindibles; además, llevaría la barra de remolque, sogas, el cable de acero y la caja de herramientas. También cargó dos linternas y el farol de campo con leds.

Cargar esa cantidad de bártulos era agotador, pero podría necesitar cualquiera de estos; andar por el medio de esas vastedades patagónicas por caminos precarios, o cruzando a campo traviesa por las matas, no era para inexpertos. Más de una vez se hubiera quedado varado o encajado, de no ser por todo el equipamiento que llevaba y por su experiencia.

De chico, en el campo, su padre le enseñó a valerse por sí solo, sabiendo usar las herramientas. Él era abogado, es cierto, pero tenía gran conocimiento y habilidad para el uso de herramientas y de pequeñas máquinas de la construcción.

Todavía, cada vez que sentía el olor del gasoil, se acordaba del viejo generador eléctrico de la estancia, un Lister a gasoil, que ayudaba a su padre a reparar cuando solo tenía doce años. ¿Y sus bicicletas?, ya desde los ocho años, él solo había reparado cada bicicleta que había tenido.

Docenas de veces había salido al campo a trabajar con los alambradores en su infancia y adolescencia. La esquila tampoco tenía secretos para él; lo que más le gustaba era ver la máquina enfardadora en funcionamiento. El fuerte olor de la lana sucia a veces lo impresionaba un poco pero, la verdad, a esa edad no le importaba, así como tampoco le importaba el olor de algunos paisanos de la comparsa, que tenían mugre impregnada en sus ropas y en sus cuerpos de semanas enteras de haber estado recorriendo estancias con la zafra lanera. Solo se mantenía a prudente distancia.

Tampoco tocaba la lana por el peligro que implicaban en esa época los brotes de sarna y las garrapatas, dados la precaria tecnología sanitaria y los controles insuficientes.

En la estación terrena de control satelital y de recepción de datos Teófilo Tabanera —localizada en Falda del Carmen, en la provincia de Córdoba—, el 24 de octubre a las 03:44 quedó registrado en el sistema el ingreso de un objeto volador no identificado en el espacio aéreo argentino, cerca de Valcheta —provincia de Río Negro—, a una altura de casi 25.000 metros con dirección hacia el centro de la provincia del Chubut. Ese día y a esa hora, en todo el hemisferio sur los sistemas satelitales y de comunicaciones habían funcionado muy mal y discontinuados, con serios problemas, causados por interferencia electromagnética solar. Los técnicos de sistemas estuvieron trabajando contra reloj casi tres días consecutivos, recuperando información y software de los backups y reiniciando los programas hasta normalizarlos completamente.

Los multimedios del planeta venían tratando el tema de las tormentas solares desde hacía varios días. La entrevista televisiva con el doctor Andrew Shoop (director del observatorio Very Large Array de Nuevo México, en Estados Unidos) fue impactante y, prácticamente, recorrió el mundo:

Las tormentas solares han sido fuente de gran preocupación para todos los científicos, siempre. Ahora tenemos indicios certeros de que, en los próximos días, el planeta Tierra soportará una oleada muy fuerte de radiación electromagnética solar, que afectará indefectiblemente todos los sistemas satelitales y de comunicaciones nacionales e internacionales. No sabemos qué grado de desperfectos podrá causar, pero sabemos que será intensa. Desde 1859, año en que se produjo una tormenta solar extraordinaria, no se ha registrado un evento de tal magnitud. En esa época, hace 163 años, el potente destello solar fue observado por el astrónomo Carrington. Para que tengan una idea clara los televidentes, las radiaciones electromagnéticas afectaron seriamente los telégrafos de Estados Unidos y de Europa, lo que produjo corrientes inducidas en los cables telegráficos y el incendio de las cintas de papel de la mayoría de los telégrafos en marcha, el medio de comunicación más utilizado en esos años. Inclusive causó algunos principios de incendio en algunos edificios, donde estaban instalados los telégrafos.

En marzo de 1989, también debido a tormentas solares, gran cantidad de satélites bajaron su velocidad o se salieron de su órbita por varios kilómetros, debido al arrastre atmosférico que produce este fenómeno.

En 1994, dos satélites se apagaron durante tormentas solares electromagnéticas, y afectó el servicio telefónico en Canadá por meses.

Desde el 2000 hasta nuestros días, las tormentas solares han interrumpido el funcionamiento de 19 satélites y han causado diversos tipos de inconvenientes y pérdidas por cientos de millones de dólares. Ahora, tenemos sistemas de comunicaciones mucho más sofisticados, pero no sabemos realmente cuánto daño podrán soportar y cuánto se podrá recuperar, porque todos dependen exclusivamente de los satélites.

Cuando los operadores de turno de la estación terrena satelital de la provincia de Córdoba pudieron volver a utilizar los controles satelitales y de radar y tomaron conocimiento del registro del transbordador aeroespacial, ya habían transcurrido 84 horas del siniestro.

Diez horas después, la CONAE —Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina— recibía desde la NASA una llamada urgente y corroboraba la información. El nuevo transbordador TMSX, puesto en servicio en marzo del 2022, más pequeño que sus antecesores, pertenecía a la NASA y ahora podía aterrizar en cualquier aeropuerto internacional del planeta que cumpliera los protocolos de NASA de desinfección preventiva de naves espaciales, para eliminación de microorganismos extraterrestres.

En esta misión, desde la Estación Espacial Internacional —ISS, por sus siglas en inglés—, debía llegar por primera vez al aeropuerto de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, transportando un cargamento de cepas bacteriales desarrolladas en ambiente de microgravedad.

Desde la torre de control de Ezeiza no se explicaron lo sucedido ese día y, al haberse interrumpido las comunicaciones imprevistamente y al no haber arribado el transbordador a la hora señalada, informaron la situación de emergencia a Fuerza Aérea y a la CONAE, desde donde solicitaron información y apoyo inmediato a la NASA.

Los medios de prensa nacionales y corresponsales internacionales, apostados en Ezeiza, quedaron a la expectativa, luego de que el arribo no se produjo a la hora señalada.

Se remitieron a entrevistar a los ingenieros Mathius Blencher y Charles Hamilton, los dos pilotos de recambio de NASA para el transbordador TMSX, que habían llegado a Ezeiza el día anterior, procedentes de Houston, y al jefe de la torre de control de Ezeiza.

Efectivamente, las tormentas solares estaban en su grado máximo en esa fecha y, por las fuertes ráfagas electromagnéticas, el transbordador, una hora después de haberse desacoplado de la Estación Espacial Internacional, quedó con sus sistemas inoperables por varios minutos. Esto produjo un nuevo cálculo automático de la trayectoria al reiniciarse las computadoras de la nave, pero con datos erróneos, lo que ocasionó la desviación y corrimiento del punto de ingreso a la atmósfera, a 122 kilómetros de altura, a una velocidad MACH 25, es decir a 30.000 kilómetros por hora. Y ocurrió posteriormente un accidente, aparentemente fatal. Los sistemas de la NASA, en el hemisferio norte, también estaban afectados por la fuerte radiación electromagnética solar y quedaron ciegos; no registraron nada.

Durante varios días, ante la imposibilidad de comunicaciones con la ISS o con el transbordador y con muy escasos datos conocidos de su rastreo satelital, los ingenieros de la NASA calcularon una y otra vez la trayectoria a partir del último dato de los que disponían. Llegaron a la conclusión indubitable de que el punto de ingreso más probable a la atmósfera terrestre se encontraba más al sur de lo previsto según el plan de vuelo y de que la colisión en tierra se había producido posiblemente en algún punto de la Patagonia Argentina siempre y cuando no se hubiera desintegrado en el aire, como había ocurrido en el 2003 con el transbordador Columbia. La noticia de la desaparición del transbordador TMSX recorrió el mundo; se especulaba que podría haberse desintegrado en la atmósfera o haber caído en el mar argentino.

El TMSX estaba diseñado para operación automática y no requería la intervención de ingenieros de vuelo para las maniobras, ni condiciones especiales en los aeropuertos. Esto reducía la cantidad de personas necesarias solamente a dos y permitía destinar ese ahorro de peso al transporte de cargas.

El ingeniero aeronáutico Roberto González, responsable de la Estación Terrena Córdoba de Argentina, se comunicó de inmediato con la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales y con la CONAE, y describió la situación de emergencia y posible ubicación geográfica del transbordador siniestrado, según sus registros y según las recientes conclusiones que había recibido de NASA.

El jefe de Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Aérea, brigadier general Osvaldo Villamayor, ya había sido contactado hacía pocas horas desde Estados Unidos por altas autoridades militares, para solicitar la urgente colaboración e intervención de las fuerzas argentinas y permiso para el envío de tropas y científicos desde ese país.

Llamó primero al presidente y luego ordenó, desde Buenos Aires, al comodoro Alberto Ortolá a cargo de la IX Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia, ejecutar urgentemente un vuelo de reconocimiento en la zona y, luego de localizado, enviar fuerzas terrestres desde la base más cercana de ejército, para acordonar el lugar e impedir la salida o ingreso de cualquier civil.

El comodoro Ortolá llamó de inmediato al general Daniel Gutiérrez, a cargo del Comando de la IX Brigada Mecanizada de Comodoro Rivadavia, con el fin de solicitar su colaboración para que iniciara de inmediato preparativos de alistamiento de tropas y equipos y esperara órdenes.

Del aeropuerto internacional General Enrique Mosconi de la ciudad de Comodoro Rivadavia partió un avión de reconocimiento, en la búsqueda del punto de impacto terrestre. Ya disponían de coordenadas aproximadas según datos de la NASA y del cálculo de los ingenieros militares argentinos de la Dirección General de Control de Tránsito Aéreo.

Con un cielo claro, totalmente despejado de nubes, la localización visual se hizo rápida y eficientemente. Una serie fotográfica aérea y las coordenadas geográficas exactas se enviaron desde el avión a la IX Brigada Aérea. El lugar del siniestro, emplazado en la estancia El Atardecer, finalmente había sido hallado, a tres días de haber sucedido.

El 28 de octubre a las 06:02, el doctor Alfonso Sánchez Berreteaga, luego de haber desayunado un café doble sin azúcar en la estación de Servicio Belvedere de YPF y de haber controlado la presión de aire de todos los neumáticos de la camioneta —incluidos los dos auxilios—, llenó el tanque de combustible y los bidones, pagó, encendió el motor, verificó la pantalla del GPS y partió desde Comodoro Rivadavia, solo, hacia su estancia.

Su idea era hacer un reconocimiento del lugar, fotografiar en detalle y levantar las coordenadas con el GPS. No pensaba tocar ni intentar abrir la nave, ni acercarse demasiado. El gordo era codicioso, pero nada estúpido. Tampoco quiso llevar ningún acompañante. El objetivo era mantener la hermeticidad del asunto.

A las 07:25, cuando pasaba frente a la estación de servicio de Garayalde, localidad ubicada a 177,6 kilómetros de la ciudad, sonó su celular; pensó que era de su cliente Alberto Bartels, que ese día tenía que presentarse en el Juzgado N.º 1 con él, como abogado patrocinante, a las 08:00, para una audiencia declaratoria ante el juez. Pero el número no le resultó conocido, aunque detuvo su marcha, e igualmente atendió. Era una llamada del Servicio de Inteligencia.

—¿Con el doctor Sánchez Berreteaga?

—Sí, con él habla.

—Soy el General Daniel Gutiérrez; necesitamos que se presente en forma urgente en el Comando de la IX Brigada Mecanizada de Comodoro Rivadavia hoy a la mañana.

—Estoy viajando fuera de la ciudad en este momento; cuando retorne, dentro de dos días, me presentaré —le contestó Sánchez Berreteaga.

—Le solicito que cancele su viaje y vuelva de inmediato— le espetó, sin vueltas, el general.

—Soy abogado, y usted no puede obligarme de esa manera; sepa que estamos en democracia.

—Sabemos que usted es abogado, pero me permito aclararle, doctor Sánchez Berreteaga, que este es un asunto urgente de Seguridad Nacional, declarado ayer por el Ministerio de Defensa. Como abogado, usted sabe que, ante un requerimiento de esta naturaleza, las leyes militares tienen absoluta prioridad sobre las leyes civiles.

—Eso está por verse —refutó Sánchez Berreteaga.

El general le advirtió casi gritando:

—¡En este momento lo tengo localizado en las coordenadas 44º 41’21” de latitud sur y 66º 37’ 26” de longitud oeste, por nuestro sistema satelital militar! ¡Usted está detenido frente a la estación de servicio de Garayalde, en una camioneta Toyota color gris, doble cabina, con lona negra en la caja, una rueda de auxilio fijada a la jaula antivuelco, y placa patente AAB537STT! ¡Si tengo que mandar un helicóptero por su captura, lo haré pero, si usted se resiste o intenta huir, no tendrá ninguna posibilidad de escape; es más: probablemente, ponga en peligro su propia vida!

Sánchez Berreteaga miró las coordenadas en el GPS del vehículo y verificó que el militar no le mentía. Era evidente que la imagen satelital del sistema militar era muchísimo más nítida y precisa que lo que él estaba acostumbrado a ver por GoogleEarth y seguramente lo habían localizado rastreando su señal de celular.

Estuvo tentado de hacer un corte de manga hacia el cielo para hacer rabiar al Comandante por si lo podía ver, pero se abstuvo.

—Está bien, ¿qué quieren? —preguntó Sánchez Berreteaga.

—Que retorne de inmediato a Comodoro Rivadavia y se presente en el Comando en forma urgente —informó el general.

—Está bien, salgo para allá.

Arrancó su vehículo y emprendió el regreso. Los planes de Sánchez Berreteaga se iban a la basura, y ya era claro por qué lo citaba el Servicio de Inteligencia: alguna información tenían.

Comenzó a preguntarse si no había sido un ingenuo al haber pensado que un objeto tan grande no iba a ser captado por los radares al penetrar el espacio aéreo argentino o si, de alguna manera, su claro pensamiento y sobrada inteligencia, de los que siempre hacía gala cuando ganaba fácilmente las contiendas judiciales, no se habían obnubilado por su propia codicia. Además de su bronca con los milicos, se empezó a sentir como un verdadero pelotudo.

Mientras conducía, pensó: «Ahora este tema lo va a manejar una cantidad de imbéciles del ejército, con su teoría de los valores nacionales, la seguridad nacional y cuanta mierda tienen, y ya no habrá ninguna posibilidad de ganar plata fácil».

«Maldita mi suerte», masculló en voz alta Sánchez Berreteaga. Apretó el acelerador; el velocímetro llegó a marcar casi 170 kilómetros por hora.

A las 09:05 ingresó por calle Mitre a la entrada del Comando. El soldado de guardia le solicitó los documentos, le pidió que dejara la camioneta en el estacionamiento para visitas y esperara allí parado, ya que lo irían a buscar. Dos soldados lo guiaron al despacho del general Gutiérrez. En el patio del Comando se observaba una intensa actividad. Cuatro camiones Mercedes Benz con caja y cubierta de lona albergaban un total de sesenta soldados armados. Cada camión tenía enganchado, a remolque, un trailer rodante con dieciséis camas cucheta y baños químicos. Dos carros de asalto blindados, con movilidad propia, eran verificados en ese momento. Una vieja tanqueta a orugas, cargada sobre un carro de transporte, era enganchada a un camión cargado con explosivos y pertrechos de guerra. Otro camión estaba siendo abastecido con víveres.

Un ingeniero militar a cargo controlaba el inventario de un taller móvil montado sobre un camión Scania. Llevaba, también a remolque, un poderoso generador eléctrico de 220/380 voltios y un sistema de reflectores led a columna, nuevos, para colocar en el perímetro por custodiar. Dos camiones tanque de 30.000 litros cada uno, cargados con agua potable, ingresaban por el portón del sector este del patio; detrás llegaba un camión tanque, recién cargado con 28.000 litros de combustible.

En la salida del comando, dos jeeps y dos camionetas Toyota casi nuevas estaban listas para partir, encabezando la caravana, no bien autorizara el general Gutiérrez.

—¿Usted es el doctor Alfonso Sánchez Berreteaga, domiciliado en calle La Pinta 3456 de Rada Tilly? —preguntó Gutiérrez.

—Sí —contestó Berreteaga.

—¿Me permite su documento? Debo escanearlo.

—Aquí está.

—¿Usted es el único propietario de la estancia El Atardecer?

—Sí.

—A partir de este momento, su propiedad queda bajo la administración y custodia temporal del Ejército Argentino, hasta que se realicen las investigaciones correspondientes en el área del siniestro aeroespacial y se determine, junto con la Fuerza Aérea Argentina, la CONAE e investigadores científicos nacionales y extranjeros, exactamente el origen, contenido, procedencia y peligrosidad del transbordador aeroespacial que se estrelló en su propiedad el 24 de octubre a las 03:45. ¿Usted tenía conocimiento del hecho? —le preguntó con la intención de sondear la reacción del abogado.

—No —contestó Sánchez Berreteaga, aunque sus gestos corporales y faciales indicaban todo lo contrario.

El general, de larga experiencia en interrogatorios y en lectura de señales no verbales, lo miró sobradoramente y le retrucó:

—Los registros de sus comunicaciones por celular que verificamos hace escasas horas nos indican que fue avisado hace dos días por el encargado de su estancia.

Sánchez Berreteaga guardó silencio, puso cara de circunstancias y pensó para sus adentros: «Estos milicos de mierda son más eficientes de lo que yo pensaba».

El general le indicó en modo imperativo:

—¡Necesito que firme este documento! —Y a continuación, le explicó—: Aquí se indica que todas las personas que trabajan o están pernoctando en su estancia en este momento deben desalojar la propiedad y serán trasladados por nuestros soldados al Regimiento de Infantería Mecanizado 25, de la localidad de Sarmiento, hasta que se aclare la situación, para impedir la filtración de datos. No podrán tener contacto con familiares ni con amigos, ni con medios de prensa. No podrán hacer llamadas telefónicas. Todos los animales, de cualquier raza o procedencia, que estén en su estancia podrán ser sacrificados e incinerados en su propio campo por razones de seguridad sanitaria, siguiendo protocolos internacionales. Luego las cenizas serán enterradas a gran profundidad en envases herméticamente cerrados. Cualquier animal salvaje que ingrese al perímetro sufrirá el mismo tratamiento, especialmente las manadas de guanacos o de ñandúes, porque podrían constituirse en un vector de propagación incontrolable. También utilizaremos en el área ahuyentadores electrónicos de aves; aquella que ingrese será derribada indefectiblemente. Los animales o insectos de hábito subterráneo como los ratones de campo, piches, cuises, víboras, lagartos o escarabajos, serán localizados con radares portátiles y con sensores de calor y vibración, y también serán eliminados. En 24 horas llegarán al país especialistas de Estados Unidos de la Agencia Espacial NASA y del Departamento de Microbiología, que nos ayudarán con la investigación y con las medidas de seguridad y prevención. Usted percibirá por cada día, en carácter de indemnización y hasta que su estancia sea declarada libre de cualquier contaminante o peligro de contagio, el equivalente en pesos argentinos a 7000 dólares estadounidenses, más un valor de mercado por cada animal de cría de su propiedad que hayamos sacrificado e incinerado. Los pagos serán a mes vencido, cada treinta días, y a la cotización de dólar vendedor que publica en su página web el Banco Nación, del día anterior al pago en pesos. Este dinero lo transferirá directamente el Gobierno de Estados Unidos desde la NASA a una cuenta especial del Ejército Argentino.

—¿Pero qué pasó en mi estancia? ¿Es tan grave y peligrosa la situación?

—Eso no puedo contestárselo en este momento: es materia de investigación y se sabrá luego de las actuaciones pertinentes.

—¿Y por la lana me van a pagar?

—Por la lana se calculará un porcentual de crecimiento sobre cada animal, estimado desde la última esquila hasta la fecha de su sacrificio y sobre la base de datos de rendimiento promedio por animal de las tres últimas zafras laneras, que usted nos deberá proporcionar. Le aclaro que, si no aporta dicha documentación en regla, no podremos indemnizarlo por ese ítem.

—De acuerdo.

—Esta operación militar puede demandar un tiempo considerable, probablemente varias semanas o tal vez meses. Firme aquí. El doctor González Cabrera es el escribano asignado por el Ejército; dará fe de este acto y usted podrá llevarse una copia del documento.

Dos horas antes de la partida, se reunió a toda la tropa; un especialista en contaminación microbiológica explicó los riesgos sanitarios a los cuales se podían enfrentar. Los sometió a un breve entrenamiento para colocarse correctamente las mascarillas de protección, los protectores oculares, los guantes especiales, y para conocer las medidas de higiene preventiva y el uso diario de desinfectantes de amplio espectro.

Cada uno recibió un instructivo escrito que debía leer detenidamente durante el viaje y memorizar. Los conductores de vehículos escucharon las instrucciones en voz alta de sus compañeros de viaje.

La caravana de vehículos militares partió ese día, después de la firma del interdicto; el doctor Sánchez Berreteaga tenía una especie de alegría interior contenida. Por primera vez en años, le iba a sacar al campo una renta extraordinaria, y hasta pensó:«Después de que pase todo, como hay tanta gente estúpida en el mundo, voy a publicitarlo en los portales internacionales como un lugar de turismo UFO. Armaré una página web; probablemente sea lo más indicado. Todavía puedo hacer mucha, pero mucha más plata. Solo tengo que remodelar el casco para albergar a los ingenuos turistas cazadores de avistamientos de ovnis, recibirlos en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, llevarlos hasta el lugar y armar un folleto. Tal vez hasta pueda construir una reproducción aproximada del transbordador. En Estados Unidos hay tantos especialistas en reproducción de naves espaciales... podría hacer trato con alguno de ellos. Tal vez ni siquiera se lleven nunca el transbordador de allí».

Una poderosa idea, difícil de rebatir, para atraer «perejiles» al lugar, se le cruzó como un rayo por su mente: «El transbordador cayó porque chocó con un ovni en la estratósfera, y la NASA lo oculta...».

La imaginación, la codicia y malicia de Alfonso volaban juntas por su mente, sin límite alguno, a 30.000 revoluciones por minuto. ¡Se sentía eufórico y genial!

36 horas después del accidente, las baterías de iones de litio del transbordador TMSX se agotaron. El impacto había producido diversos cortocircuitos; el sistema eléctrico de la nave, ahora defectuoso, con fallas de aislación, consumía aceleradamente las baterías. En condiciones normales hubieran durado muchísimos meses. Los cuatro sellos electromagnéticos progresivos de los contenedores bacteriales CMCQ (Containers Magnetic Closure Quadruple) quedaban, cada uno, a merced de sus propias baterías de transporte individual.

Estaban diseñados para ser desplazados manualmente, separados de sus transportes, con una autonomía de cierre magnético hermético, por 48 horas. Sobre la tapa externa, un reloj digital indicaba el tiempo restante. En caso de graves emergencias, se podían desactivar los cierres magnéticos y activar manualmente los cierres mecánicos, aunque no eran tan herméticos. Pero esta era una operación algo compleja y los pilotos, ante la emergencia del ingreso a la atmósfera en trayectoria errónea, no tuvieron un solo segundo para ocuparse de ello.

60 horas y 22 minutos después del siniestro, ya sin carga eléctrica, se abrió automáticamente el primer sello externo electromagnético progresivo. 60 segundos después, se abrió el segundo sello. 120 segundos después, se abrió el tercer sello. Un sonido intenso, al haberse activado la alarma del cuarto y último sello de cada envase CMCQ, invadió el habitáculo de la nave. En 60 segundos más se abriría el último sello electromagnético de todos los envases. Nadie reaccionó dentro de la nave; sus dos tripulantes, el comandante ingeniero Charles Thompson y el piloto e ingeniero de Vuelo Albert Smith de la NASA, estaban muertos.

El intenso calor, con una temperatura cercana a los 80 ºC registrada en el interior de la nave, al ingresar con el ángulo incorrecto a la atmósfera, los había dejado semiinconscientes, pero la fuerza gravitatoria del impacto los había matado instantáneamente. Los sistemas de emisión automática de señales de emergencia y de posicionamiento de la nave también se habían dañado.

Era un día completamente calmo, sin viento. Al no haber no haber corrientes de aire en el habitáculo de la nave, las colonias simbióticas de bacterias de las cepas madres, diseñadas por la doctora Furukawa, que estaban en estado latente en los contenedores N.º 1 y N.º 2, transparentes, casi invisibles, permanecieron dentro de estos. Tomaban color solamente al alimentarse; el óxido férrico las coloreaba en un tono amarronado, casi naranja.

Los otros dos envases CMCQ N.º 3 y N.º 4 contenían otro tipo de bacterias ferrooxidantes, diseñadas por el doctor Fitzgerald, también a gravedad casi cero, con fines militares, con una capacidad corrosiva poderosa y rápida sobre superficies y estructuras metálicas de hierro puro, acero o fundición de hierro y, además, con propiedades magnéticas y con una replicación exponencial de las colonias, al momento de alimentarse.

El traslado de los trabajadores de la estancia El Atardecer a la unidad del ejército de la localidad de Sarmiento se hizo rápidamente y sin muchas explicaciones.

Sánchez Berreteaga le dijo por teléfono a su encargado:

—José, avisales a todos que empaquen rápido sus cosas, porque hay que desalojar la estancia en forma urgente. Van a venir a buscarlos con camiones del ejército y los van a llevar a Sarmiento.

José preguntó:

—¿Y por cuánto tiempo, patrón, nos van a tener allá? ¿Qué va a pasar con los animales?

—No sé, no sé... Hay una emergencia y el ejército se va a hacer cargo del campo; tengo que cortar, José, chau —cortó, sin dar más explicaciones.

Angélica, la mujer del encargado, miró con asco y bronca cuando los soldados ingresaron al casco de la estancia y le pisotearon una parte de su hermosa huerta. ¿Quién la iba a regar ahora? ¿Qué estaba pasando?

Los niños miraban con curiosidad e inocencia los vehículos del ejército y las vestimentas de los soldados; nunca los habían visto de cerca. Les encantó subirse a los camiones: era como una excursión, pero los entristecía ver las expresiones de sus padres, muy serias y apesadumbradas.

—¿Adónde nos llevan, mamá? —preguntó el más pequeño.

Angélica miró a José y se dieron cuenta de que no podían angustiar a los niños, así que se sonrieron los dos. Angélica les contó a modo de gran anuncio:

—Niños, nos vamos a pasar unos días a Sarmiento.

—¡Yupiii! —gritaron los dos y canturrearon al unísono—: ¡Queremos ir al lago! ¡Queremos ir al lago! ¡Queremos ir al lago!

El verano anterior, en la muy vieja camioneta Chevrolet, de cabina simple, modelo 80, de la estancia, habían ido al lago Musters a acampar, y José había pescado tres hermosas truchas arcoíris y una linda perca, que asaron a la parrilla.

¡Rudecindo!

Cuando el colectivo del ejército estaba a solo cien kilómetros de Sarmiento, José se acordó de él, que había quedado en el puesto de la estancia, sin noticia alguna del traslado. Se comunicaron por radio con el coronel a cargo del operativo, y salieron dos vehículos del ejército hasta el puesto de la estancia a buscarlo.

Cuando los vio llegar, Rudecindo se imaginó el motivo, aunque no estaba muy seguro. Los escuchó en silencio; no le dijeron mucho, solo que se lo llevaban por un tiempo y que iba a estar incomunicado en la localidad de Sarmiento.

Colocó poca ropa en un viejo bolso, empinó su botella de ginebra y se tomó cinco generosos tragos, a modo de despedida de su querido puesto rural, de su rincón en el mundo.

Se quedó mirando la nada, como pensando; luego movió la cabeza hacia los lados y, con cierta resignación, cargó su bombo al hombro, cerró la puerta del puesto con un alambre y se subió al vehículo. Ellos no hablaban en el viaje, él tampoco. «Cáguense, milicos de mierda», pensó y siguió pensando: «¿Y ahora quién me va a cuidar los caballos y los perros? ¿Y las ovejas? Seguro que se las van a robar estos guachos, hijos de una gran puta, como hicieron cuando estuvimos a punto de entrar en guerra con Chile en 1979 y yo era chico. Mi viejo no pudo evitar que la tropa acuartelada en esa estancia de frontera se comiera cientos de corderos. Me acuerdo como si fuera ayer. ¡Cómo lo reputeó injustamente el patrón cuando se enteró!

»Que lo parió, yo no hice nada y me llevan como si fuera un asesino. ¿Y el patrón?, ¿dónde se metió? Ese gordo, concha de su hermana, me las va a pagar. Capaz que al fin me denunció. Yo le dije que había sido una pelea limpia y, que si yo no hubiera reaccionado a tiempo, el borracho de mierda del Anselmo me hubiera destripado ahí nomás. Le tuvieron que cortar una pierna y se fue en sangre... Y bueno, ¿qué culpa tengo de que se haya muerto en la operación? ¡Metan en cana al médico, qué joder! El Anselmo no llegó a hablar nunca, porque quedó inconsciente y mis amigos del bar, una tumba; esos son de fierro. Entonces, ¿quién carajo me batió? La policía en esa época ni pasó por el campo. ¿Y ahora, tantos años después, aparecen estos tipos?».

La llegada de la tropa argentina a las coordenadas de colisión terrestre de la aeronave fue rápida y sin inconvenientes. A pesar de la ausencia de caminos internos, el terreno se presentaba bastante parejo y firme; los vehículos tuvieron, en general, pocas dificultades para desplazarse. Los pocos que se quedaron encajados en los médanos de tierra volada fueron remolcados con cables, con otros camiones. Todos, sin excepción, antes de llegar, debieron colocarse los guantes, los protectores oculares y las mascarillas respiradoras autofiltrantes especiales, aptas para la manipulación de microorganismos. Si hubiera bacterias peligrosas en el ambiente, esa medida era recomendable para preservar la salud de la tropa.

Armar el campamento, retirado a doscientos metros del transbordador, fue una tarea rápida y organizada. Se montaron las guardias en seis puntos equidistantes del primer perímetro circular de seguridad; los turnos eran de ocho horas. Se utilizaban intercomunicadores de frecuencia militar y, de noche, equipo de visión infrarroja. Se impartió a los soldados el protocolo a cumplir, con órdenes claras y precisas.

El segundo perímetro, a mayor distancia y también circular, demandó 16 guardias camuflados y atrincherados, con turnos de ocho horas. Durante el día, cada uno había excavado su trinchera. Esa noche el tercer perímetro no se desplegó.

Debían esperar, hasta el día siguiente, el arribo de personal de la NASA y de los científicos de Estados Unidos. El primer Lockheed Martin C-130J Súper Hércules aterrizó en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia a las 10:28. El segundo, a las 10:40.

Con una autonomía de 5250 kilómetros, su tercer y último abastecimiento, desde su partida de Estados Unidos, lo había realizado en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

La cantidad de vehículos de transporte y de tropas que descendieron de sus entrañas llamó poderosamente la atención al director del aeropuerto. Luego de cumplidos los protocolos militares internacionales de rigor, la columna se encaminó por la RN3 con dirección a Garayalde; a continuación debían desviar a la izquierda, por camino de tierra, por la Provincial 48, hasta Las Plumas y de allí nuevamente por asfalto por la Provincial 25; pasarían por Los Altares, un lugar de particular belleza natural, y seguirían hasta Paso de Indios. Doce kilómetros antes de llegar, debían desviar a la derecha por un camino rural secundario, de una sola huella, precario, muy accidentado y poco transitado.

Un informante del aeropuerto le avisó a Fernando Molina, conocido periodista de la ciudad, acerca del extraño movimiento de tropas y de la presencia de dos aeronaves de carga Súper Hércules C-130J de bandera estadounidense. Fernando, conocedor de los protocolos militares, ni se acercó a hablar con ningún militar, porque sabía que se iba a enfrentar a una muralla de silencio. «Esto, seguramente, está relacionado con el transbordador perdido de la NASA», pensó.

En su afán por conseguir una primicia nacional e internacional, tuvo una muy mala idea: se remitió a seguir por la RN3, disimuladamente y a una muy prudente distancia, conduciendo su pequeño automóvil, a la columna de vehículos extranjeros que partió hacia Garayalde. Al doblar en Garayalde para tomar la RP48, un camino de tierra hacia Las Plumas, un retén de militares estadounidenses, apostado dos kilómetros más adentro, lo retuvo y le ordenó, en un español casi masticado (pero que podía entenderse), que retornara a la RN3. La RP48 estaba momentáneamente cerrada hasta nuevo aviso por un operativo militar.

Ni se le ocurrió tomar fotografías ni mencionar su profesión. Volvió a toda velocidad a Comodoro Rivadavia. Molina no se rendía fácilmente ante la adversidad y, con la cacería de noticias, era prácticamente un perro de presa inglés.

Se dirigió directamente al aeroclub. Luego de una tensa espera que lo puso muy nervioso por la larga demora del piloto en llegar al aeroclub, contrató los servicios de un viejo avión Cessna 205 y pidió sobrevolar la zona de Las Plumas, Los Altares y, tal vez, Paso de Indios. Él conocía muy bien esa zona.

A las 13:22, las tropas argentinas apostadas en el lugar del siniestro aeroespacial divisaron a lo lejos una polvareda causada por vehículos en marcha. Los equipos de comunicaciones en frecuencia militar confirmaban el arribo de tropa de Estados Unidos, personal de la NASA y científicos estadounidenses.

A las 13:23 una avioneta Cessna 205 sobrevolaba el lugar a una altura y distancia prudenciales y comenzaba a dar la vuelta para retornar, por temor del piloto a que intentaran derribarlo con un misil si notaban su presencia. La póliza de seguro de la aeronave monomotor era muy clara en su cláusula N.º 34: no cubría daños a la avioneta, ni a su piloto y/o pasajeros trasportados por causa de operaciones militares.

Fernando Molina, con un potente zoom de su máquina fotográfica, tenía muy buena luz natural y una maravillosa vista aérea del transbordador siniestrado, el impresionante surco en la tierra, las tropas argentinas y la columna de vehículos extranjeros que ingresaban a la estancia El Atardecer. Se apuró a sacar una sucesión de fotos en los escasos cuatro segundos que tenía.

Al otro día, en el diario Crónica de Comodoro Rivadavia, y en primera plana, se publicaba una nota que tenía más interrogantes que respuestas, pero la foto aérea del lugar del hecho y la foto de los dos Super Hércules C-130J en el aeropuerto eran las pruebas más contundentes que demostraban que el Estado Nacional, el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea y las autoridades del aeropuerto estaban ocultando algo; con seguridad, el lugar donde había caído el transbordador aeroespacial TMSX. El revuelo que causó la noticia-interrogante en los medios nacionales e internacionales fue mayúsculo.

Simultáneamente, en Estados Unidos los multimedios daban la noticia del hallazgo del transbordador siniestrado en Argentina, pero no especificaban la zona.

El Gobierno de Estados Unidos, a solicitud de sus fuerzas armadas y alegando secreto militar, también había retrasado deliberadamente la información a los medios, hasta no saber con exactitud la localización del transbordador.

La noticia, publicada en el diario impreso y en su versión digital, corrió por Internet y por las emisoras radiales como reguero de pólvora.Las redes sociales de la ciudad de Comodoro Rivadavia y de toda la provincia, ante el vacío de un comunicado oficial, estallaron, y se comenzaron a tejer los rumores e historias más disparatados, producto de los más variados porcentuales motivacionales, que solo puede entremezclar el ser humano: picardía, ignorancia, imaginación desbocada, temor, estupidez, malicia, perversidad, ansias de figurar o reconocimiento social, intereses comerciales, y así ad infinitum.

Muchos afirmaban que era una nave de otro planeta. Se comentaba que habían encontrado un alienígena muerto, pero había otros, y nadie sabía dónde estaban. No faltó un estúpido que «aseguró», ante un medio de prensa escrita, haber visto a un extraño ser en una zona boscosa de la localidad de Esquel, pero no había alcanzado a fotografiarlo con su celular, aunque lo publicaron igual, porque el diario cordillerano necesitaba aumentar sus ventas, como fuese.

Otro «había visto» a un ser luminoso de noche caminando a la vera de la ruta, entrando a la localidad de Trelew. Lo había fotografiado varias veces, según afirmaba en una entrevista radial matutina, pero por alguna extraña razón no le había quedado registrado en la memoria del celular. La cantidad de mensajes y opiniones que recibió esa mañana la radio trelewense fue infernal. La gente empezó a observar el cielo todas las noches, buscando luces extrañas, naves, o cualquier cosa rara. Se comentaba que varios ovnis sobrevolaban la zona patagónica.

Un aluvión de periodistas de Europa y de Estados Unidos se comunicó con el diario local, y comenzaron a llegar a la ciudad a partir del día siguiente. En pocas jornadas colmaron totalmente la capacidad hotelera.

Capítulo II

Estación Espacial Internacional ISS.Seis meses atrás

La Investigadora Sumiye Furukawa trabajaba con dedicación e intensidad en el JEM —módulo japonés de experimentos— de la Estación Espacial Internacional. A los 31 años, tenía un doctorado en Microbiología y Biología Molecular de la Universidad de Tokio, un postgrado en el MIT de Estados Unidos; había publicado varios trabajos de investigación y era respetada, en el ámbito científico japonés e internacional, por sus descubrimientos en el comportamiento y mutación inducidos de diversos tipos de bacterias.

Su dominio perfecto de los idiomas inglés, alemán, ruso y chino causaba admiración cuando, en videoconferencias, se expresaba con total precisión en la jerga científica y en el idioma de sus interlocutores, como si fuera su lengua materna.

Desde la ventanilla de la Estación Espacial Internacional, a 400 kilómetros de altura, a veces miraba con nostalgia la isla de Japón, el Imperio del Sol Naciente, que la había visto nacer y donde aún vivían sus padres.

El doctor Furukawa también había dedicado muchos años de su vida a la investigación, antes de abrazar definitivamente la docencia en la prestigiosa Universidad de Tokio. Tal vez, porque lo habían intuido o porque les gustaba el nombre, ese 22 de agosto de 1991, el doctor Furukawa, junto a su amada esposa Keiko, habían decidido bautizar a su primogénita con el nombre Sumiye, cuyo significado en japonés es «chica de mente brillante, muy inteligente».

El JEM, fabricado en Nagoya, se acopló a la ISS en el 2008 y fue creado para acelerar el progreso de Japón en la ciencia y en la tecnología. Lo denominaron Kibo, que significa «esperanza».

La investigadora verificó la última serie de cultivos de las cepas simbióticas de bacterias del hierro y de calcio, y transmitió de inmediato los resultados al laboratorio del Space Center de Tsukuba, en la prefectura de Ibaraki, Japón. Verdaderamente, a condiciones de microgravedad, los resultados eran fantásticos, y las sucesivas mutaciones genéticas de sus cultivos se comportaban de acuerdo a lo programado, replicándose con una efectividad de casi el 98%. Prácticamente, de las cepas originales de Acidithiobacillus ferrooxidans y de Leptospirillum ferrooxidans («las cepas retatarabuelas», como las llamaba graciosamente la doctora Sumiye), ya quedaba muy poco material genético original. Las nuevas bacterias eran más grandes, más vigorosas y respondían al programa de investigación.

Luego de la combinación con otras bacterias, también de origen mutagénico inducido, productoras de calcio, mediante una simbiosis y una muy compleja reacción química, lograrían el efecto esperado: reducir el hierro disponible en exceso en suelos aptos para cultivo.

Sumiye, dedicada tan intensamente primero a su formación profesional y luego a la investigación científica, nunca se había enamorado. Al Doctor John Fitzgerald lo cautivaban sus rasgados ojos nipones: eran bellísimos; pensaba que su dulce mirada irradiaba inteligencia pura. Su piel blanca y tersa y su cabello lacio y negro aumentaban el contraste luminoso de su rostro. Su cuerpo, siempre permanecía oculto a los ojos de John debajo de la bata de laboratorio pero él ya lo tenía registrado al milímetro: armonioso, proporcionado y sensualmente curvilíneo.

Lo que más lo atraía cuando la miraba, o cuando ella le hablaba, eran sus labios tan sensuales. Muchas veces se imaginó besándola y varias veces tuvo sueños eróticos con ella. La doctora Sumiye jamás se maquillaba; no usaba cosméticos de ningún tipo, ni siquiera lápiz labial. Realmente, tampoco los necesitaba: era naturalmente bella.

Sumiye se pasaba interminables horas escuchando a Bach, aun dentro del laboratorio, mientras trabajaba con gran concentración. El tango instrumental también le gustaba mucho. Piazzola era uno de sus autores preferidos; también sabía de memoria todas las interpretaciones en bandoneón de Aníbal Troilo y su orquesta.

En su infancia, su padre, que escuchaba casi permanentemente a Bach y también tango instrumental de Argentina, le transmitió el amor por la música. Le decía que Bach era como el pan: nunca, jamás, la iba a cansar; además, la perfección de su música servía para ordenar las ideas.

El doctor John Fitzgerald había arribado a la ISS junto con Sumiye y otro científico francés, en el último intercambio semestral de investigadores. Trabajaba en el laboratorio Destiny, perteneciente a Estados Unidos, y allí solo podía entrar él. John, de nacionalidad estadounidense, era doctor en Microbiología de la Universidad de Harvard y conocía de antes a la doctora Furukawa, al haber compartido con ella cátedras en el MIT. Ya en esa época, varios años atrás, había quedado sorprendido por su belleza, pero el fragor de las clases, el poco tiempo para estudiar, las noches enteras —casi sin dormir— dedicadas a la investigación, hacían inviable cualquier pérdida de tiempo y de energía en una relación sentimental.

Ciertamente, él era una especie de bicho de laboratorio y había tenido en su vida, salvo su paso por la secundaria, muy poco tiempo para conocer chicas. Por otra parte, para él, en una mujer, su inteligencia era más importante que su belleza.

El doctor John Fitzgerald trabajaba en un desarrollo bacteriológico para uso militar para el Gobierno de Estados Unidos. Su misión era absolutamente secreta y oficialmente decía que desarrollaba mutaciones de bacterias que se alimentaban de óxido férrico o ferroso, con fines industriales, para un desarrollo tecnológico que no podía revelar. Estados Unidos violaba así, con total impunidad, la CABT —Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y Toxínicas y sobre su Destrucción—, vigente desde 1975. Pero no era el único país que la incumplía...

Las largas conversaciones científicas de John con Sumiye mientras miraban la Tierra por las ventanillas de la cúpula de la ISS los iba acercando poco a poco, ya no como científicos brillantes, que mutuamente se admiraban y se respetaban, sino con una química distinta, que ninguno de los dos se atrevía a confesar o siquiera a analizar.

Sumiye, en pocos meses, se enamoró de la clara inteligencia de John, de su inagotable curiosidad científica, de sus profundos conocimientos, pero también de su mirada tierna, que sentía que le llegaba hasta el fondo de su alma; de su cabello rubio; de su cuerpo varonil; y de su voz grave y dulce. Pensaba que a su lado se sentía segura y se iría a la Luna a vivir con él, si se lo pidiera.

John mantenía su cabello corto, al estilo militar, y se entrenaba diariamente con un sistema de resortes, para no perder la tonicidad muscular por efecto de la microgravedad.

El test del clavo de hierro común, diseñado por John, era perfecto, muy económico y confiable. Ahora desaparecía en diez segundos. En las primeras pruebas, cinco meses atrás, a una colonia le tomaba 16’ 40” devorarse un clavo. Ahora eran cien veces más rápidas.

Los clavos, de fabricación industrial en serie, no tenían diferencias sustanciales de peso ni de composición molecular, por lo tanto, para las pruebas podían considerarse comparables exactos, con una precisión del 99,9%. La caja de un kilo de clavos de punta fina, cabeza perdida, de 16 mm de longitud y 1,20 mm de diámetro, fabricados en Estados Unidos, eran perfectos para el caso, por cierto, muy económicos en la superficie del planeta Tierra pero, transportados hasta el laboratorio espacial a un costo promedio de U$S 25.000,00 por cada kilogramo colocado en órbita, eran verdaderamente un pequeño tesoro.

John seguía preocupado por una relativa complejidad, que fue haciéndose cada vez más evidente: cada nueva cepa modificada genéticamente había que estimularla con una pequeña descarga de pulsos eléctricos de muy bajo voltaje para activarlas, porque no mostraban actividad ante la presencia de hierro. Una vez activadas, devoraban cuantos clavos se le introdujeran en la placa Petri y, cuando se terminaba el hierro, otra vez quedaban en estado latente, aunque para ese momento ya casi desbordaban la placa Petri por una replicación casi explosiva que, científicamente expresada por John, era una replicación de fase exponencial, ultra intensa.

El doctor Fitzgerald y la doctora Furukawa tenían a su disposición, en sus respectivos laboratorios, una amplia gama de agentes mutagénicos químicos, físicos y biológicos para aplicar a cada cepa, pero el doctor Fitzgerald, en esta investigación, había logrado los mejores resultados con la aplicación de pulsos eléctricos.

Tal vez de allí provenía la estimulación de arranque para activarlas. Cada cepa necesitaba un poco de energía exterior para iniciar sus procesos biológicos, o calor. La actividad se generaba también cuando las temperaturas alcanzaban los 7 ºC sobre cero y se aceleraba a mayores temperaturas, así que, en la Tierra, el Sol haría su trabajo.

Las condiciones de sobrevivencia a rangos extremos de temperatura también fueron mejorando; las primeras cepas vivían entre 5 ºC y 38 ºC. La última cepa estudiada arrojó una sobrevivencia del 97% entre 0,2 ºC y 90 ºC.

Llegar a estos límites, rediseñándolas como bacterias extremófilas —o sea que vivieran en condiciones extremas— no fue nada fácil. Tuvo que utilizar material genético de cepas descubiertas, en los límites de los volcanes bajo el mar, activas a temperaturas de 200 ºC a 300 ºC, y logró, sin perder la capacidad corrosiva sobre el hierro, llegar hasta 90 ºC. Para las bajas temperaturas, usó material genético de cepas recogidas en la Antártida Argentina y descubiertas por científicos argentinos: la Bizionia argentinensis, bacteria que vive a una temperatura cercana al punto de congelamiento.

La humedad necesaria, otro condicionante para la replicación de estas bacterias, también fue variando de forma dramática. Las primeras pruebas con las cepas originales solo se hacían en medio acuoso. Cinco meses después de continuas mutaciones, el investigador verificó que, en la atmósfera de aire normal que respiraban en la nave con 21% de oxígeno y 78% de nitrógeno y baja humedad relativa ambiente, las nuevas cepas se alimentaban de hierro puro y se desarrollaban perfectamente.

Pero uno de los últimos avances que había conseguido el doctor Fitzgerald en su investigación había sido cuando había introducido material genético de bacterias biomagnéticas en las ferrooxidantes. Ahora, las nuevas cepas, además de devorar el hierro y transformarlo en óxido férrico, tenían la capacidad de adherirse magnéticamente al hierro metálico y crear microcampos magnéticos por actividad eléctrica, desarrollados por estas mismas.