18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: novum Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

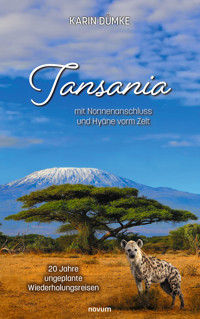

"Tansania mit Nonnenanschluss und Hyäne vorm Zelt" ist eine Geschichte der Neugier, kaum zu stillender Abenteuerlust und des Cultural Clash. Das Bild Tansanias, das Karin Dümke entwirft, führt den Leser von luxuriösen Lodges über eine ehemalige Mission beim Kilimanjaro bis zu Tauchausflügen auf Sansibar. Der Leser trifft oberflächliche Touristen ebenso wie tiefgläubige einheimische Nonnen und Menschen, die Tansania lieben wie die Autorin selbst, aber auch historische Persönlichkeiten wie Ernest Hemingway, Karen Blixen oder Emily Ruete. Das Buch bietet außerdem eine anschauliche Darstellung der rasanten nicht nur touristischen Veränderungen eines uns fernen Landes sowohl im positiven als auch negativen Sinn. Wer sich darauf einlässt, bekommt Lust, die Koffer zu packen und nach Tansania zu fliegen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 732

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

© 2024 novum publishing

ISBN Printausgabe: 978-3-7116-0125-4

ISBN e-book: 978-3-7116-0126-1

Lektorat: Klaus Buschmann

Umschlagfoto: Paul Hampton, Gualtiero Boffi | Dreamstime.com

Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh

www.novumverlag.com

Tansania 1, Luxussafari 2001

Wie verhält man sich nach schweren Schicksalsschlägen? Zum Beispiel nach einer Trennung von seinem Partner nach einer zehnjährigen Beziehung? Man versinkt zunächst einmal natürlich in Trauer, alles andere wäre nicht normal und würde zumindest von einer gewissen Oberflächlichkeit der beendeten Beziehung zeugen. Aber dann?

Alle Hobbypsychologen im Verwandten- und Freundeskreis haben einen übereinstimmenden Vorschlag: Trost, denke nur an dich, tue dir etwas Gutes, verwöhne dich selbst mit Dingen, die du liebst. Womit also? Frauen neigen zu der selbstzerstörerischen, um nicht zu sagen dämlichen Eigenschaft, für ihre Liebe eigene Interessen hintanzustellen und sich für Dinge zu begeistern, auf die sie ohne „ihn“ gerne verzichtet hätten. Jedenfalls war ich so dumm. Was also habe ich damals für ihn aufgegeben?

Zwei große Leidenschaften fallen mir sofort ein. Die Reiterei, der ich von Kind an verfallen war, und meine Sehnsucht nach Afrika, genauer gesagt, Ostafrika, die Serengeti, der Kilimanjaro, also Kenia und Tansania. Vor Pferden hatte er Angst, und er wollte nie nach Ostafrika. Ägypten, Seychellen, ja, aber am liebsten Asien und immer (auch), um zu tauchen. Natürlich auch, um das jeweilige Land zu besichtigen. Zum Tauchen musste er mich nicht überreden, diese Leidenschaft hatte ich vor ihm ganz alleine entdeckt. Glücklicherweise, deshalb tauche ich auch heute noch. Wir haben uns praktisch im Tauchurlaub unter Wasser kennengelernt. Die Liebe zur afrikanischen Steppenlandschaft hatte mir schon als Kind, wie so vielen anderen in meiner Generation, der gute Professor Bernhard Grzimek per Film und Fernseher eingeimpft. Mein Berufswunsch war als Achtjährige Herrn Grzimek in Afrika die Tiere retten zu helfen. Sogar einen diesbezüglichen Brief habe ich damals an ihn geschrieben. Er hat sogar geantwortet. Aber der Vorschlag, erst einmal in zehn Jahren mein Abitur zu machen und dann MTA (medizinisch-technische Assistentin) zu studieren, war für mich in so großer Ferne, dass ich den Plan irgendwann vergaß.

Also Ostafrika, Kenia oder Tansania. In Kenia war ich einmal vor über zwanzig Jahren, um 1980 herum. Die drei Tage Safari und die Tauchgänge vom Strandhotel an der Küste waren großartig, aber schon damals waren gefühlte neunzig Prozent der Touristen Deutsche und nicht die angenehmsten unserer Landsleute. Kenia war bereits ein tropisches Billigreiseziel. Außerdem habe ich noch eine Leidenschaft, nämlich im Urlaub möglichst niemals Deutsch zu sprechen. Wo soll man sonst seine Sprachkenntnisse praktizieren?

Also Tansania! Mindestens eine lange Woche auf Safari im Busch, und wie komme ich an meine nächste Leidenschaft, die eigene sportliche Bewegung? Tauchen oder Reiten? Von Reitmöglichkeiten in Tansania war mir zu dem Zeitpunkt noch nichts bekannt. Das Klima erschien mir auch zu heiß für diesen Sport. Also Tauchen! Nun war alles klar, ausgiebige Safari genießen und, da zu Tansania auch eine wunderschöne Taucherinsel, nämlich Sansibar, gehört, noch zwei Wochen tauchen anhängen. Das Ganze selbstverständlich in der Luxusversion für die Streicheleinheiten, sonst wird die Trauer nicht richtig bekämpft, und wenn dabei mein gesamtes Erspartes draufgeht. So und nicht anders will ich es machen. Schon fast euphorisch, allein durch die gefällte Entscheidung, eile ich ins Reisebüro und buche eine sündhaft teure Luxusreise „Tansania de luxe“.

Ich erfuhr, dass Tansania ohnehin teurer ist als Kenia, schon weil es dort noch keinen Massentourismus gibt.

Tansania war bis zur Wende sozialistisch und wurde erheblich von der DDR und der Sowjetunion unterstützt und, damit immer einhergehend, beeinflusst. Bis 1990 war sogar die Grenze zu Kenia geschlossen. Ich erinnere mich, dass wir von Kenia aus nicht in die tansanischen Nationalparks am Kilimanjaro fahren durften, obwohl wir damals im Amboseli-Park sehr nahe an der Serengeti waren. Von Westdeutschland nach Daressalam zu fliegen war dagegen möglich. Jedenfalls ist Kenia seinem südlichen Nachbarland um die siebzig Jahre an Tourismuserfahrung mit allen seinen negativen und positiven Begleiterscheinungen voraus, etwa bessere Infrastruktur durch Straßenbau, bessere Logistik, höherer Wirtschaftsertrag durch Tourismus, viel mehr und bessere Hotels, besonders an der Küste. Dort ist der Massentourismus auch besonders sichtbar. Andererseits gibt es in Kenia jetzt schon regelmäßig kleinere und auch große Terroranschläge zu verzeichnen sowie mehr Raub- und Diebstahldelikte gegenüber Touristen, gelegentlich auch Raubmord an Touristen.

In Tansania dagegen sind die Straßen katastrophal schlecht und es gibt überhaupt bis heute nur zwei längere Strecken, die durchgehend asphaltiert sind, von Arusha bis Daressalam, etwa achthundert Kilometer und von Daressalam in den Selous-Nationalpark, etwa fünfhundert Kilometer. Für einhundert Kilometer braucht man mindestens eine Stunde, eher eineinhalb, da der Asphalt kaum repariert wird und ohnehin nur 100 Stundenkilometer erlaubt sind.

Alles Übrige an Straßen sind noch Sandpisten, die in der Regenzeit oft längere Phasen überhaupt nicht befahrbar sind. Natürlich ist es für eine Luxuslodge im Busch wesentlich teurer Güter und Lebensmittel heranzuschaffen, hauptsächlich geschieht das per einmotorigem Miniflieger, der auch die Touristen bringt. Tansania gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Dennoch ist es dort noch sehr sicher, die Menschen herzlich, gastfreundlich, ja geradezu liebevoll. Ich fühlte mich jedenfalls so sicher wie in Abrahams Schoß und nicht nur, weil ich den reinen Luxus gebucht hatte. Später machte ich dieselben Erfahrungen in einfachen privaten Unterkünften. Mitte Juli ging es also endlich los.

Ankunft in Arusha – Kilimanjaro International Airport

Das ist schon etwas peinlich mit dem Luxus. Schon am Flieger auf dem Rollfeld bin ich die Einzige, die direkt vom Flugzeug abgeholt wird. Ein mit dunkelbeiger Hose und blütenweißem Hemd elegant gestylter Mitarbeiter von „Leopard Tours“, „der“ Vier- bis Fünfsterneagentur für Safaris in Tansania, empfängt mich nicht nur am Flieger, er nimmt mein Handgepäck, geht schnurstracks mit mir an allen Warteschlangen vorbei zum Visa-Schalter, bekommt sofort den Stempel in meinen Pass, den er bereits in Besitz hat und geht mit mir nur den Pass hochhaltend durch die Passkontrolle. Die Beamten scheinen alle in die „Safari de luxe“ eingebunden zu sein und winken uns durch die Schlangen hindurch. Die Blicke der anderen Ankommenden sind nicht alle freundlich.

Draußen ist es schon stockfinster. So sehe ich nichts von der Landschaft, als mich der chic gekleidete Guide mit einem Kleinbus nach Arusha fährt. In Arusha herrscht reges Treiben auf den Straßen. Die Leute sitzen in beleuchteten, winzigen Garküchen beim Abendessen. Ein Minirestaurant neben dem anderen mit Plastiktischchen und Plastikstühlchen. Sieht für mich sehr heimelig und einladend aus und erinnert mich ein bisschen an die Nachtmärkte in Bangkok, Hongkong, Singapur oder Kuala Lumpur, die ich alle mit meinem Ex-Mann sehr genossen habe. Eine der wenigen Gemeinsamkeiten, die wir beide hatten, war große Neugier auf fremde Länder und Kulturen und große Freude beim Probieren unbekannter lukullischer Genüsse. Scheu oder gar ernste Bedenken hatten wir dabei nie. Zum Glück machten wir auch nie unangenehme Erfahrungen. Deshalb möchte ich mich auch hier, in Arusha, am liebsten sofort dazusetzen.

Aber leider fahren wir durch Arusha hindurch bis zu einer Kombination aus Lodge und Farm, der „Moiovaro Coffee Plantation Lodge“, wo ich heute übernachte. Es ist schon 21.00 Uhr, Abendessen hatte ich bereits im Flugzeug. So bringt man mich sofort zu meinem Bungalow. Morgen früh um sechs Uhr geht es schon zum „Domestic Airport“, wo alle Inlandsflüge mit Kleinflugzeugen abgewickelt werden. Mein Bungalow ist einfach, aber groß und zweckmäßig. Jetzt spüre ich plötzlich große Müdigkeit und Erschöpfung. Die sind ausgelöst davon, dass ich heute Morgen in München schon um drei Uhr früh vom Taxi für die Fahrt zum Flughafen abgeholt wurde. Hier ist es etwa zwei Stunden später als in München. Leider kann ich aber nicht sofort ins Bett fallen, sondern habe noch eine große Denkaufgabe zu erledigen. Ich muss Koffer und Handgepäck auspacken und neu ordnen. Auf die Buschsafari darf ich nur weiches Handgepäck mitnehmen. Der Koffer bleibt in der Agentur in Arusha und enthält das Gepäck für die beiden Anschlusswochen auf Sansibar. Da ich die wertvollsten Teile meiner Tauchausrüstung, etwa Lungenautomat und optische Tauchermaske, immer im Handgepäck mitführe, muss das raus und das Notwendige für die Safaritage in die Reisetasche aus Canvas rein. Wenn man sich in dem Zustand befindet, wie ich gerade, ist das wirklich eine Aktion. Trotzdem beschließe ich auch noch nebenbei, mir in Zukunft eine Liste für solche Fälle vorzubereiten. Endlich bin ich fertig und kann ins Bett fallen.

Leider nicht für lange. Ich bekomme nur einen „Early Morning“-Kaffee und drei Plätzchen von edlem Feingebäck auf der Holzveranda des Restaurants. Das ist für den Moment wunderbar. Leider ist es immer noch stockfinster. Deshalb sehe ich von der Lodge gar nichts. Mein Guide von gestern wartet schon mit dem Kleinbus, und wir fahren zum „Domestic Airport“. Ich verabschiede mich hier von Leopard von den „Leopard Tours“. Ja, tatsächlich, er heißt auch noch so. Also, bis in acht Tagen.

„Domestic Airport“, Arusha

Der Flughafen ist eine Holzbretterbude mit einem Check-in-Schalter aus Holz, das aussieht wie ein Lehrerstehpult. Aber es gibt für das Gepäck einen Durchleuchtungsapparat. Als ich mich dort hinbegeben will, stupst mir jemand von hinten auf die Schulter. Ich drehe mich um. Ein beleibter, freundlich grinsender Mann fragt mich, ob ich Feuerzeuge dabeihabe. Er hat mich vielleicht auf der Wartebank eine Zigarette rauchen sehen. Ich denke: „Was geht es dich an?“ Aber er erklärt mir, dass es verboten sei Feuerzeuge im Gepäck zu haben. Man würde sie mir an der Sicherheitskontrolle wegnehmen. Zu der Zeit (2002) war das in Europa noch nicht üblich. Ich solle ihm die Feuerzeuge geben. Er gehe dann um die Bretterbude außen herum, es gibt dort keine Zäune, und brächte sie mir zum Flieger. Das würde niemand bemerken und dem Piloten sei das egal, er rauche selber. Ich krame meine drei mitgebrachten Feuerzeuge hervor und gebe sie ihm. Alles läuft wie geschmiert. Ich gehe durch die Kontrolle, wo man mir sogar noch meine Kugelschreiber wegnehmen möchte. Ich erkläre, ich muss einen Reisebericht schreiben und kann das gerade noch abwenden. Ich laufe über das Rollfeld zu der kleinen einmotorigen Cessna. Ein Pilot, sonst ist niemand da, nimmt die Reisetasche und verstaut sie von außen unter einer Klappe am Bauch des Flugzeugs. Da ist auch schon der beleibte Mann zur Stelle und übergibt mir meine drei Feuerzeuge. Natürlich gebe ich ihm ein kleines Trinkgeld. Wir scheiden strahlend als Freunde. Feuerzeuge sind eins der Dinge, die in Tansania schwer zu bekommen sind, und wenn, dann funktionieren sie zwei Tage. Der Pilot bittet mich herein und erklärt ganz förmlich: „Wir starten jetzt zum,Lake Manyara International Airport‘, bitte anschnallen.“ Wir rollen auf die Startbahn, die hier sogar asphaltiert ist. Ich bin der einzige Fluggast. Noch ahne ich nicht, dass dies zwar das erste aber nicht das letzte Mal sein wird, dass ich der einzige Luxusgast bin.

„Maji Moto“ am Lake Manyara

In Afrika mit diesen kleinen Maschinen zu fliegen ist ein Traum. Man fliegt so tief, dass man auf dem Boden Herden von Gnus, Zebras, Büffeln, Elefanten und sogar einzelne Tiere erkennen kann. Dazu hat man noch den wunderbaren Überblick über die Savanne, die sanften Hügel der Savanne, Flüsse und Seen. Ich kneife mich, weil ich denke, ich träume. Es ist wie im Film „Jenseits von Afrika“. Damals in Kenia war ich nur mit dem Kleinbus auf den Sandpisten unterwegs. Jetzt bin ich in meinem Traumland angekommen.

Wir landen viel zu schnell auf dem „Lake Manyara International Airport“. Nur Sandpiste und eine winzig kleine mit Palmblättern bedeckte Holzhütte. Etwa vierzig Meter abseits stehen vier hohe Pfähle, auf denen ein großes Palmdach ruht. Auf diesem hängt ein Schild mit der Aufschrift AGIP in großen Lettern, unter dem Dach steht eine einsame Tanksäule – die Tankstelle am Flughafen. Aber was ist das? Neben dem „Flughafengebäude“ steht ein khakigrüner Jeep mit beigen Ledersitzen. Sieht sehr edel aus. Neben dem Jeep, auf dem fein säuberlich „Maji Moto Lodge“ aufgedruckt ist, stehen ein Tisch und ein Safari-Klappsessel, der aussieht wie ein Regiestuhl. Auf dem Tisch liegt eine in verschiedenen Rottönen gestreifte Massaidecke. Darauf stehen Kaffee, Tee, Kekse, Toast, Butter und eine Art Picknickgeschirr aus Porzellan, auf dem Boden steht der dazugehörige, typisch britische Edelpicknickkorb im „Luxury Country Style“. Salem kommt mir mit weit ausgebreiteten Armen entgegen und stellt sich als mein Fahrer, Guide und Betreuer für die nächsten Tage am Lake Manyara vor. Er ist sehr sympathisch und farblich ebenso chic wie der Jeep ausgestattet. Er erklärt mir, dass ich noch nicht gefrühstückt habe, dass hier jeder, der mit mir zu tun hat, über alle Punkte meiner Route Bescheid weiß, und dass ich nun, da es schon neun Uhr sei, zuerst einmal frühstücken muss. Ich soll mich an den Tisch setzen. Neben dem Jeep steht ein kleiner Gaskocher. In der Pfanne, die darauf steht, brutzeln schon zwei Spiegeleier und Frühstücksspeck. Genauso wie ich es liebe. Der Pilot hat sich bereits verabschiedet und ist wieder gestartet. Vor dem „Flughafengebäude“ mit dem Palmdach sitzt nur ein Mensch auf einer Art Hausbank, sonst niemand weit und breit. Salem serviert. Ich genieße das Frühstück wie ein echter „Landlord“. Als ich Salem frage, ob er nicht mit mir frühstückt, ich bräuchte normalerweise auch nur ein Spiegelei, meint er empört, das schicke sich nicht. Außerdem habe er schon gefrühstückt und ich Hunger. Ja, das stimmt.

Nachdem Salem alles wieder ordentlich verstaut hat und ich satt, zufrieden und glückselig im Jeep sitze, starten wir Richtung „Maji Moto Lodge“. Komisch, der Luxus dieses Morgens ist mir überhaupt nicht peinlich, es ist wundervoll. Entweder liegt es an der mütterlichen Art und Herzlichkeit Salems, oder ich bin bereits vom Luxus verdorben. Das soll ja schnell gehen und ist das Leichteste auf der Welt.

Vom Flughafen, der auf der Hochebene Tansanias liegt, geht es plötzlich durch dichten Wald einige Serpentinen hinunter. In einer Kurve haben wir die spektakuläre Aussicht auf den Lake Manyara. Wir befinden uns an seinem nördlichen Ende. Es geht noch eine ganze Weile bergab. Wir fahren den steilen Grabenabbruch des Rift Valley hinunter. Unten müssen wir auch gleich am Eingangstor zum Nationalpark anhalten. Während Salem die Formalitäten erledigt, wird mir bewusst, dass es hier um einiges wärmer ist als oben auf der Ebene. Das ist auch der Grund, warum sich fast alle europäischen Siedler von Anfang an auf der Hochebene angesiedelt haben. Die Temperaturen sind dort viel angenehmer. Im Winter werden die Tage zwar auch heiß, aber die Nächte sind mit zwischen null und zehn Grad überraschend kalt. Das werde auch ich bald zu spüren bekommen.

Vier Stunden dauert die Fahrt zur Lodge, meistens direkt am See entlang. Es handelt sich natürlich schon um die erste Safari-Fahrt, ein sogenannter Game Drive. Salem hält oft an, wenn zum Beispiel Elefanten, Giraffen, Impalas, eine ganze Herde Paviane oder Warzenschweine auftauchen. Seit dem ersten Halt stehe ich nur noch vor Begeisterung, weil ich dann besser und weiter sehen kann. Hinter jedem Busch und jeder Kurve kann jetzt ein anderes Tier auftauchen, das es nur in Afrika gibt. Das ist so spannend. Ich bin voller Adrenalin, Dopamin und Serotonin. Es ist das gleiche Gefühl wie bei einem Tauchgang. Dort weiß man auch nie, was ein bis zwei Meter später auftaucht. Ist die Sicht zum Beispiel dreißig Meter weit, dann eröffnet sich mit jedem Flossenschlag ein neuer Meter.

Der See zieht sich mit etwa fünfzig Kilometer Länge immer dicht an der unteren Kante des Grabenabbruchs entlang in nordsüdlicher Richtung. Meist ist er sechs bis sieben Kilometer breit. Der Nationalpark ist ein relativ schmales Band zwischen dem See und der hohen Kante (drei- bis vierhundert Meter) des Rift Valley, die wir auf Serpentinen hinabgefahren sind. Seine Besonderheit sind die Grundwasserwälder und Löwen, die gerne in den Bäumen hängen. Normalerweise klettern Löwen ungern. Etwa ein Kilometer vor der „Maji Moto Lodge“ hält Salem wieder an und zeigt mir eine „Maji Moto“, was nichts anderes heißt als „heiße Quelle“, die an der Wand des Rift Valley heruntersprudelt, dabei dampft und vor unserem Jeep als kleines Rinnsal über die Sandpiste Richtung See fließt. Man kann deutlich erkennen und fühlen, dass die Erdkruste hier ziemlich dünn ist. Ich halte die Hand ins Wasser – badewannenwarm.

Zur späten Lunch-Zeit kommen wir endlich in der Lodge des „heißen Wassers“ an. Zuerst sieht man gar nichts. Die Sandpiste verläuft durch einen grünen Wald. Dann kommen wir an einen breiteren Sandplatz. Salem hält den Wagen an und nimmt mein Gepäck. Wir folgen einem schmalen Pfad, der rechts und links über unsere Köpfe mit grünem Busch begrenzt ist. Der Pfad öffnet sich. Wir sehen ein riesig breites, weißes, aber nur zwei Meter hohes Zelt. Vor dem Zelt stehen neunundzwanzig schwarze und ein weißer Mann. Alle, bis auf vier Massai, die ihre rotgestreiften Tücher tragen, sind chic uniformiert. Der weiße Mann reicht mir die Hand und stellt sich als Manager vor, ein anderer hält mir eine Schüssel Wasser und ein Handtuch hin. Ich soll mir die Hände waschen. Der Manager erklärt mir, dass diese dreißig Personen nur für mich da seien, ich sei einziger Gast in der Lodge und heute Abend sei ein spezielles Dinner nur für mich, für die „Queen of the Night“ vorbereitet. Jetzt gibt es erst mal einen kleinen Lunch. Dann werde ich von einem „Warrior“-Massai zu meinem Zelt begleitet. Mein Gepäck sei schon dort. Nach einer Siesta ginge es dann noch auf eine Spätnachmittagspirsch. Zur Pirsch werde ich wiederum von einem „Warrior“ abgeholt. Ich dürfe niemals alleine das Zelt verlassen oder vom Restaurant alleine dort hingehen, weil wir mitten in der Wildnis sind und alle Tiere, die hier leben, frei durch das Camp laufen.

„Einziger Gast“, das schockt mich zunächst einmal und ich schaue verschämt und wieder einmal peinlich berührt in alle Gesichter. Aber alle strahlen mich an und Donard, ab sofort meine Bedienung, und der Koch Vitalis geleiten mich vom Empfangszelt zum Restaurantzelt. Das Restaurantzelt hat keine Wände und geht auf einen offenen Sandplatz mit Blick auf den See hinaus. Dort stehen eine große Feuerschale und zwei riesige in Stein gehauene Grillplätze. Überall stehen wunderschöne, rustikale Holzsessel mit weißen Sitzpolstern im Safaristil. Nach dem leichten Lunch, ein wenig Hühnerfleisch und ein schmackhafter Salat mit Fladenbrot, und dem herzlichen Lächeln von Vitalis ist meine Scheu schon verschwunden. Ich fühle mich wie die Königin von Saba. Ein Massai führt mich einen ziemlich langen und schmalen Weg, ab und zu sehe ich ein weißes Zeltdach durch grüne Blätter schimmern. Nach etwa zehn Minuten zeigt mir der Massai mein Zelt. Vor dem Zelt ist eine Art überdachte Veranda mit einem Tisch, einem Sessel, einer hohen Blechkanne mit einem Regenschirm und einer weiß lackierten Holzliege mit einer dicken weißen Polsterauflage. Vor der Veranda liegt eine Fußmatte, daneben steckt ein langer Speer im Sand. Der Massai trägt selbst nur einen Speer und erklärt in gebrochenem Englisch, dieser hier sei stellvertretend für „do not disturb“, wenn er draußen im Sand steckt. Sonst steht er drinnen an die Zeltwand gelehnt. Für den Notfall und zur Selbstverteidigung aber solle ich immer nur die Trillerpfeife benutzen, die auf dem Bettkasten liegt, und er sei in einer Minute zur Stelle. Vitalis, der ganz gut Englisch spricht, hatte mir erklärt, dass Massai niemals im Service arbeiten, das sei unter ihrer Würde. Sie sind Krieger und arbeiten nur für den Schutz der Gäste und des Personals. Der Massai erklärt noch, dass er mich um sechzehn Uhr dreißig zur Pirsch abholt und wünscht mir gut zu ruhen.

Zuvor hatte er mir noch den ersten langen Reißverschluss, der mein großes Zelt verschloss, geöffnet und nun trete ich ein. Habe ich großes Zelt gesagt? Nein, es ist ein riesiges Zelt! „Das ist der Wahnsinn“, denke ich. Aber ich weiß bloß noch nicht, was mir noch alles auf dieser Reise begegnen wird. Mein Gepäck liegt auf einer hölzernen Truhe, daneben steht ein Schreibtisch mit Schreibutensilien und Lampe, aber dominiert wird dieser Raum von einem zwei mal drei Meter großen Bett. Es füllt die gesamte Mitte des Raumes und ist mit einer eleganten grauen Tagesdecke bedeckt, auf dem Kopfende liegen wie Schuppen aneinander mindestens zwanzig kleinere weiße Kissen. Das Bett ist natürlich als Doppelbett konzipiert und besitzt ein ebenso riesiges Moskitonetz, das mittig an der Decke aufgehängt ist. Einzelzimmer gibt es hier und in der gesamten tropischen Welt meistens nicht. Das Zelt ist übrigens zum Stehen gedacht und mehr als zwei Meter hoch. Der Massai hat „ruhen“ gesagt. Wie soll man bei der Aufregung ruhen können? Das hier ist alles neu und unglaublich. Außerdem muss ich noch meine Reisetasche auspacken. Dabei fallen mir die beiden Kosmetiktaschen zuerst ins Auge. Daher suche ich nach so etwas wie einem Bad. Hinter dem Kopfende des riesigen Bettes sehe ich eine zweite Zeltwand mit Reißverschluss und öffne auch diese. Ja, wie konnte ich zweifeln, dass ein Bad fehlt. Geradeaus befinden sich ein wandhoher Spiegel und ein Standwaschbecken aus Zink davor. Rechts ein Vorhang, hinter dem sich eine Dusche verbirgt und ein Holzrost auf dem Boden für den Wasserablauf. Daneben ein separater kleiner Raum mit der Toilette. Links eine Stange mit Kleiderbügeln und ein paar Holzregale für weiteres Gepäck. Auf der Waschbeckenkonsole stehen Shampoo, Duschgel und Bodylotion, natürlich von Yves Saint Laurent.

Ich packe aus, so schnell ich kann, und schmeiße mich dann, so wie ich angezogen bin, rücklings mit ausgebreiteten Armen auf das Kingsizebett. Ist das herrlich hier! So könnte ich jetzt liebend gerne eine Stunde liegen bleiben und einfach nur alles auf mich wirken lassen. Aber ich weiß, das ist mir nicht mehr vergönnt. Ein paar Minuten später höre ich den Weckruf „Karin, wake up“ von Donard. Ich kann ihn durch die Zeltwand sehen, weil es draußen hell ist, er mich aber nicht. Das muss bei Dunkelheit umgekehrt sein, wenn bei mir drinnen das Licht brennt. Das geht mir durch den Kopf. Ich beschließe, es mir zu merken. Ich sehe Donard zu, wie er den Speer „do not disturb“ draußen aus dem Sand zieht und ganz vorsichtig, ohne ins Zelt zu schauen, durch den von mir offen gelassenen Reißverschluss, am Boden entlang, in das Zelt schiebt. Ich fühle mich plötzlich wie zu Hause und total behütet, als wenn jeder Tag so aussehe wie dieser. Ich rufe Donard zu, dass ich bereit sei, wenn der Massai mich abholen kommt. Er zieht sich zufrieden pfeifend zurück. Ich habe tagsüber sowieso immer meine „Safariuniform“ an, kakifarbene Leinenhose, kakifarbenes T-Shirt, feste lederne Bergstiefel und bin so gut wie fertig. Ich mache mich noch ein wenig frisch im Bad, hänge mein Fernglas um den Hals und setze meinen breitkrempigen braunen Lederhut auf. Um meinen Hals hängt außerdem ein Band mit einer großen Lederbörse, die mir auf der Brust hängt. Darin ist mein gesamtes Bargeldvermögen, Dollars und Euro, verstaut, das ich auf der Reise voraussichtlich benötigen werde. Mit Kreditkarten oder Reiseschecks kann man in Tansania wenig ausrichten, mitten im Busch auf Safari rein gar nichts. Man braucht aber Bargeld für die Trinkgelder und das eine oder andere Souvenir, das man bei den Massai oder in der Lodge kauft, und in meinem Fall ab und zu für Zigaretten. So gerüstet sitze ich auf dem weißen Diwan auf der Veranda, als der Massai mich pünktlich auf die Minute abholt. Übrigens Pünktlichkeit: Ich habe hier nie einen Einheimischen erlebt, der mich nur eine Minute warten ließ. Wenn das passierte, waren es andere Touristen.

Ich stapfe hinter „meinem“ Massai her durch den Sand bis zum Parkplatz, wo Salem schon vor dem Jeep auf mich wartet, um mir die hohen Stufen in den Wagen zu helfen. Diesen Service schaffe ich sofort ab, indem ich ihm zeige, dass ich mich in die hinterste obere Reihe, die sich etwa ein Meter fünfzig vom Boden erhebt, mit zwei Schritten über den Reifen, hinaufschwingen kann. So was ist man gewohnt, wenn man regelmäßig auf Pferde aufsteigen muss. Das wäre also geklärt. Ich bin von nun an beim Ein- und Aussteigen selbstständig. Natürlich sitze ich aber jetzt ganz vorne neben dem Fahrer, schließlich bin ich der einzige Gast.

Salem fährt mit mir ein Stück die Piste zurück, die wir gekommen sind. Dann biegen wir rechts ab Richtung See. Hinter jedem Busch lauert eine Überraschung. Ich stehe meist vor Aufregung und halte mich mit einer Hand am Rahmen der Windschutzscheibe fest, in der anderen halte ich oft das Fernglas. Salem ist ein begeisterter Vogelkenner, vor allem Raubvögel interessieren ihn. Deshalb muss ich oft das Fernglas nehmen, wenn er mir sagt, dass zweihundert Meter weiter links ein Seeadler auf einem Baum sitzt. Er sieht das ohne Brille, unfassbar. Wir sehen viele Giraffen, die meistens einzeln auftauchen und aus ihren hollywoodartig bewimperten, weichen, braunen Augen ein wenig arrogant von oben auf uns herabsehen. Eine riesige Herde Büffel steht bis zum Bauch im Wasser und frisst dort Algen. Wenn sie einem frontal den Kopf zuwenden mit der dicken Wulst zwischen den Hörnern, sehen diese Kaffernbüffel unglaublich stark und beängstigend aus. Bei diesem Anblick machen wir Pause. Salem trinkt eine Cola, ich ein „Safari“-Bier. Es gibt in Tansania zwei Sorten Bier, erklärt Salem. Das „Safari-“ und das „Kilimanjaro“-Bier. Ich beschließe morgen das „Kilimanjaro“ auszuprobieren. Es schmeckt. Was für ein Luxus, mit dieser Aussicht, an den Kühler des Jeeps angelehnt, genieße ich ein leckeres Bier. Hoffentlich genießt Salem genauso, auch wenn er das hier wohl schon hundertmal mit Gästen erlebt hat. Ich frage ihn danach. Er versichert mir, dass es auch nach tausendmal noch ein Erlebnis für ihn ist seine wunderbare Heimat zu zeigen. Als wir wieder zwischen grünen Büschen sind, nimmt Salem vor einer engen Kurve plötzlich das Tempo ganz stark herunter und macht mir mit dem Zeigefinger an den Lippen das Zeichen mucksmäuschenstill zu sein. Er fährt im Schritttempo ganz schleichend um die Kurve. Schon sind wir mittendrin in einer Elefantenherde. Er sagt, er habe sie gehört, sie uns auch schon längst. Ich habe überhaupt nichts gehört. Er ist aber nicht ganz sicher, ob sie uns dulden. Salem macht den Motor aus. Die Herde, die aus allen Altersgruppen und Größen besteht, vom Baby bis zum Bullen, zieht langsam auf der engen Piste rechts und links neben dem Jeep an uns vorbei. Salem hält immer wieder den Finger auf den Mund. Ich kann spüren, dass auch ihm ein bisschen mulmig ist. Ich halte fast den Atem an, damit die Tiere, die ich links von mir mit der Hand berühren könnte, ohne mich hinauszubeugen, nicht spüren, wie aufgeregt und angstvoll ich bin. Wir müssen diese Spannung lange aushalten, bis alle im Schneckentempo vorbei sind. So muss das sein, wenn jemand in den Bergen eine senkrechte Wand klettert ohne Seil und dann eine größere Spalte findet, wo er ein wenig entspannen kann. Salem erklärt mir, dass es gereicht hätte, wenn nur ein einziges Tier nicht mit uns einverstanden gewesen wäre, wie wir da den Weg versperren. Wenn es begonnen hätte, mit den Ohren zu wedeln oder gar zu trompeten, dann wären vermutlich alle plötzlich losgerannt und hätten uns inklusive Jeep plattgedrückt. Ich fasse es nicht, wie sie geradezu vorsichtig an uns vorbeigeschlichen sind, das haben so mächtige Tiere doch gar nicht nötig. Ich bin total euphorisch, als sich die kaum erträgliche Spannung langsam löst. Ab sofort liebe ich Elefanten.

Als wir zur Lodge zurückkommen steht dort das gleiche Aufgebot vor der Tür wie beim ersten Empfang. Lediglich der weiße Manager ist nicht dabei, also doch noch Kolonialismus? „Mein“ Massai bringt mich zu „meinem“ Zelt. Ich nehme die erste Dusche in meinem Luxuszelt, eigentlich die erste überhaupt in einem Zelt. Ich genieße heißes und kaltes Wasser, jede Menge Frottiertücher im Regal, wunderbar nach Muskatnuss duftendes Duschgel, Körperlotion mit Lotusduft, einen weißen Bademantel aus Waffelpikee-Leinen. Ich fühle mich wunderbar aufgehoben und seit heute Nachmittag auch von den wilden Tieren beschützt.

Um zwanzig Uhr holt mich der Massai mit dem Speer ab und geleitet mich mit einer Stablampe durch den Busch bis an die Bar. Ich stelle mir vor, diesen langen Fußweg allein gehen zu müssen. Nein, ich glaube, nicht einmal bei Tageslicht wäre mir das geheuer. Donard, Vitalis, Salem und der Manager warten bereits, der Manager nimmt mit mir einen Drink. Ich wähle Scotch on the Rocks in memory of Ernest Hemingway, dessen Bücher, besonders die über die afrikanische Landschaft, ich liebe, ganz im Gegensatz zu seinem Verhalten gegenüber Frauen. Der Manager erklärt, dass er leider nicht so viel Zeit hat das Dinner mit mir einzunehmen. Er sei im Büro sehr beschäftigt. Ich frage ihn, ob Salem mit mir essen könne, ich hätte gerne seine Gesellschaft. Der Manager schaut zuerst pikiert, fragt aber dann Salem. Der will mich nicht alleine essen lassen. So wäre das geklärt. Donard führt uns beide Richtung Strand. Dort ist ein sehr großer Kreis mit Fackeln abgesteckt. In der Mitte steht ein einsamer Tisch, der fast viktorianisch, mit Silberbesteck, prachtvoll geblümtem Porzellan und Kerzenleuchter für zwei Personen gedeckt ist. Donard hat also schon längst gewusst, dass ich mich für Gesellschaft entscheide. Er ist übrigens heute Abend todschick mit einer weißen Livree bekleidet. Ich mag ihn, er gehört zu den Menschen, die in die Seele schauen können. Ich werde bald feststellen, dass es in Tansania viele Menschen gibt, die das können und dass ich das Land und seine Menschen lieben werde. Donard serviert die Vorspeise – eine köstliche Karotten-Orangen-Suppe. Ich habe mich nicht getraut, vorher zu sagen, dass ich keine Suppe mag. Zum Glück, denn sie ist wirklich bemerkenswert gut. Ich höre in ziemlich kurzen Abständen so ein tiefes Schnaufen, als wenn jemand oder ein größeres Tier zufrieden laut ausatmet. Ich frage Salem, ob er das auch hört, denn im Dunkeln hinter den Fackeln sieht man absolut gar nichts. Er äußert sich verdächtig wage, das seien vielleicht Antilopen, aber kein Grund zur Sorge, kein Tier würde in den Fackelkreis eindringen. Die Hauptspeise ist „Chicken indian style with rice and ginger relish“, auch sehr lecker. Indisches Essen ist in Tansania sehr beliebt. Man hat es durch die vielen indischen Einwanderer kennengelernt, die herkamen, um beim Eisenbahnbau zu arbeiten. Viele sind geblieben. Ich erinnere mich, dass Hemingway von einem indischen Kioskbesitzer erzählt hat, der auch zwei Tische und ein paar Stühle vor seiner kleinen Bretterbude stehen hatte und ausgezeichnet gekocht hat. Dort haben sie sich öfter mit Vorräten eingedeckt. Das war hier ganz in der Nähe, bei den Serpentinen, die wir hinabgefahren sind. Salem und ich erzählen uns gegenseitig von unseren Abenteuern des Tages, natürlich besonders das hautnahe Treffen mit der Elefantenherde. Sein Englisch ist gepflegt.

Plötzlich schaltet der Massai, der die ganze Zeit am Rand des Fackelkreises Wache gestanden hat, seine Stablampe ein. Sie ist sehr groß, hat etwa dreißig Zentimeter Durchmesser. Er schwenkt sie Richtung See und beleuchtet dabei den gesamten Strandabschnitt zwischen unserem edel gedeckten Tisch und dem See. Dieser Streifen ist etwa dreißig Meter breit. Was jetzt passiert, ist der absolute Höhepunkt an Aufregung dieses Tages. Im Lichtstrahl sehen wir eine große Kaffernbüffelherde, circa sechzig Tiere, die dort liegend ruht, daher das Schnaufen, das ich gehört habe. Aber kaum habe ich erfasst, was das ist, springen sie auf und galoppieren ganz dicht zwischen unserem Kerzenlicht und dem See an uns vorbei. Das Getrampel der Hufe auf dem Sand klingt wie ein Erdbeben. Das spielt sich alles wahnsinnig schnell ab. Der Massai löscht auch schon wieder seine Lampe, sofort bleiben sie stehen und legen sich wieder hin. Man hört die Plumpse, wie sie sich fallen lassen. Ich bin hin und weg. Die Nachspeise wird serviert – frische Ananas mit Vanillecreme. Die ganze Zeit, während wir weiter genießen, hört man wieder das leise, zufriedene Brummen und Schnauben der Büffel. Sie können also nicht zu sehr in Panik versetzt worden sein. Vielleicht kennen sie dieses Spielchen schon. Das also war das „spezielle Dinner“ für die „Queen oft the Night“.

Salem und ich unterhalten uns gut. Er erzählt, er ist ein Mischling, sein Vater ist ein Massai, seine Mutter eine Chagga. Den guten Ranger und Spurenleser hat er vom Vater geerbt, das Gespür für Boden und Tierbeobachtung von der Mutter. Er wühlt gerne in der Erde und pflanzt bei sich zu Hause im Garten mit Leidenschaft Gemüse an.

Es wird spät heute Abend, um etwa dreiundzwanzig Uhr bringt mich „mein“ Massai zu „meinem“ Zelt. Als ich nach den üblichen „Vorarbeiten“ im Bad endlich in meinem riesigen Bett liege, lausche ich durch die dünne Zeltwand den Geräuschen der Tiere der Nacht. Ich wünschte, dass ich nie einschlafe, um diesen Traum der afrikanischen Nacht zu genießen, und der Traum bloß nie aufhört. Leider schlafe ich bald ein und wache wunderbar erholt um fünf Uhr auf. Fünf Uhr, weil der Massai, der doch angeblich nie niedere Arbeiten verrichtet, den Heißwasserboiler anzündet, der hier mit Holzkohle betrieben wird und draußen, neben dem Zelt, aufgestellt ist. Das alles erklärt mir Donard später. Der Massai wacht sowieso die ganze Nacht. Deshalb kann er leicht früh morgens schon das Feuer schüren, damit ich um sechs Uhr im Bad heißes Wasser habe. Danach geht er schlafen.

Ich gehe erst mal im Dunkeln ganz leise und vorsichtig auf die Toilette, damit niemand merkt, dass ich schon wach bin, und stoße mir das Knie an der Kofferablage, was ein lautes Geschepper erzeugt. Nun ist es ohnehin egal, ich knipse die Taschenlampe an. Dann, nachdem ich sie wieder ausgeknipst habe, lege ich mich noch mal hin, um dem frühen Morgen zu lauschen. Um fünf Uhr dreißig höre ich Donard rufen: „Karin, wake up.“ Ich warte mit der Antwort, bis er noch einmal ruft „Karin, wake up, early morning coffee“, einfach weil es so schön ist. Als er den Reißverschluss von außen geöffnet hat, gestehe ich ihm das, ehrlich wie ich bin. Er stellt ein Tablett mit duftendem Kaffee und ein paar kleinen Plätzchen auf das riesige Bett. Er grinst breit und sagt: „Ich weiß, du beherrscht die Kunst des Genießens. Diese Gäste lieben wir, denn dafür bist du hier!“ Dann zieht er sich zurück und verschwindet lautlos im Busch. Was für wunderbare und kluge Menschen es hier gibt. Wie herrlich, ich genieße den Morgenkaffee. Dabei fallen mir die diversen Urlaube mit meinem Ex ein.

Viele Jahre hat er immer in seinem Koffer eine Mini-Kaffeemaschine, eine Zeitschaltuhr und einen Beutel Kekse mitgeschleppt, die uns jeden Morgen mit Kaffeeduft weckten. Egal ob in den Tropen oder in den Bergen beim Skifahren. Die Urlaube mit ihm waren trotzdem nicht immer die wahre Freude. Wie ich feststelle, geht es noch wunderbarer ohne ihn. Weg mit diesen Erinnerungen, ich bin jetzt fit, um mich ins Bad zu begeben.

Um sechs Uhr dreißig holt mich der Massai zum Frühstück ab. Wir starten heute um sieben Uhr mit unserer Pirsch, weil man früh morgens mehr Tiere sieht, sie viel munterer in Bewegung sind und mehr von ihnen zum Saufen an den See gehen als später in der Tageshitze. Dann verkriechen sich viele im Busch. Die Luft ist wunderbar frisch, der rote Sandboden duftet noch von der Feuchtigkeit des Nachttaus, die Vögel singen fröhlicher und lauter als später. Weil es noch nicht so staubt, ist die Luft ganz klar. Wir genießen die Fahrt im Schritttempo und sehen Elefanten, Giraffen, Impalas, Herden von Pavianen, Warzenschweinen und Büffeln. Heute hat Salem zum Mittagessen zwei Lunchpakete dabei. Wir halten mit Seeblick und setzen uns auf den Kühler. Im Paket sind zwei Sandwiches mit Schinken und Käse, ein gekochtes Ei, ein Apfel, eine Orange, etwas wie ein Kuchenriegel und eine Pappschachtel mit Strohhalm, auf der „Sunkist“ steht und die etwas wie Orangennektar enthält. Ich trinke die Schachtel leer, gehe aber dann schnell zu „Kilimanjaro“-Bier über. Natürlich trinken wir sowieso die ganze Zeit unterwegs Wasser aus diesen schrecklichen Plastikflaschen. Aber anders geht’s nicht. Nicht mal aus der Quelle „Maji Moto“ darf man trinken. In den nächsten Tagen lerne ich, dass diese Lunchpakete, jedenfalls in Tansania, überall den fast identischen Inhalt haben und dieser regelmäßig nach gar nichts schmeckt. Deshalb liebe ich diese Ganztagesfahrten mit Picknick auch in Zukunft nicht so sehr. Natürlich hat das nichts mit der Begeisterung für die Tiere und die herrlichen Landschaften zu tun. Wenn man diese Wunder den ganzen Tag an sich vorüberziehen sieht, braucht man im Grunde nichts zu essen. Nach einer Pause mit Flamingos und reichlich Fernglas-Nutzung am See fragt mich Salem, ob ich noch eine Schleife durch den Busch fahren möchte. Ich nehme allen Mut zusammen und gebe zu, ich würde so gern noch den späten Nachmittag bei Tageslicht in meinem Zelt und auf meiner Veranda genießen. So etwas Schönes hätte ich noch nie gehabt. Außerdem sei das Zelt zum nur Übernachten viel zu schade. Morgen muss ich ja leider schon wieder von hier weg. Deshalb frage ich ihn, ob wir denn nicht schon ins Camp zurückfahren könnten. Natürlich, sagt Salem, ich sei schließlich der einzige Gast und sie machen alles, was ich möchte. Er möchte mir aber noch versichern, dass mir noch wunderbare Überraschungen auf meiner Reise bevorstehen.

Gesagt, getan, ich verbringe den Rest des Tageslichtes in und vor meinem fürstlichen Zelt, man muss ja auch mal Maniküre machen und kann nicht immer im Bett mit Taschenlampe Tagebuch schreiben. Ich präge mir möglichst alle Details des Zeltes ein, weil ich es morgen früh wohl noch bei Dunkelheit verlassen werde. Jetzt nehme ich auch endlich wahr, dass sich über dem riesigen Zelt noch ein schilfbedecktes Dach befindet. Es wird von starken Holzbalken, die in den Boden eingelassen sind, gestützt. So sind diese Luxuszelte kaum im Busch zu entdecken, auch nicht aus der Luft. Auch auf meinen Wegen im Tageslicht von und zum Zelt habe ich keins von den angeblich vorhandenen fünf anderen Zelten gesehen.

Als Donard mit dem Nachmittagskaffee kommt, sitze ich noch draußen auf „meiner“ Veranda. Er stellt das Tablett auf den kleinen Beistelltisch. An diesem Abend esse ich mit Salem nicht in einem Feuerring am Strand, sondern auf dem nicht überdachten Terrassenteil des Restaurants. Tisch und Sessel sind aus unglaublich schwerem, massivem Holz. Der rustikale Stil passt perfekt in den dichten Busch. Als Vorspeise gibt es eine Art Minipizza, die mit Tomate, Salami, Oregano, Mozzarella und Basilikum belegt ist. Der Hauptgang ist Antilopenragout in Sahnesauce mit Bandnudeln, zum Dessert gibt es Tiramisu, also ein italienisches Menü. Salem erklärt mir, dass wir morgen früh schon wieder um sieben Uhr aufbrechen sollten, wenn ich die Fahrt durch den Nationalpark noch einmal richtig genießen möchte. Mittags müssen wir am Flugplatz sein.

Natürlich bin ich einverstanden und gehe heute schon recht früh zu meinem Zelt, um alles zusammenzupacken und meinen Abschiedsschmerz von diesem Traumort alleine zu genießen. Ich versuche, solange wie möglich wach zu bleiben, um den Tieren der Nacht zu lauschen. So gegen zwei Uhr wache ich durch brachialen Lärm auf. Es poltert und kracht um mein Zelt herum. Es klingt nach abbrechenden Zweigen und Stämmen und dumpfen Schritten. Elefanten! Das ist selbst von einem Greenhorn wie mir sofort zu erkennen. Sie sind so nah, dass man hätte erwarten können, dass sie jeden Moment ins Zelt poltern. Ich staune, dass ich dies keinen Augenblick erwarte. Dazukommen jetzt laute Rufe und menschliches Brüllen und Schimpfen. Die Massai sind wahrscheinlich dabei die Elefantenherde weiterzutreiben. Merkwürdigerweise bin ich ganz ruhig, lausche nur und denke keinen Augenblick an eine Gefahr. Die Herde hatte eben Lust auf die Blätter um mein Zelt herum. Sie würde, genauso wie heute unseren Jeep auf dem engen Weg, mein Zelt nicht berühren. Da war ich mir todsicher, erklären kann ich das nicht. Irgendwann war der Spuk vorbei, und ich schlief seelenruhig wieder ein.

Ein letztes Mal bringt mir Donard meinen „Early Morning“- Kaffee ans Bett. Ich absolviere mit schwerem Herzen die Routine im Bad und finde zwei Nächte in dieser Traumumgebung einfach viel zu kurz. Um sechs Uhr dreißig bringt ein Massai mich zum Frühstück, ein anderer Boy trägt meine Tasche. Salem und ich frühstücken schweigsam und schnell. Zum Abschied stehen wieder alle draußen am Jeep. Ich hatte mir überlegt, wie ich die Angelegenheit mit dem Trinkgeld regele. Unmöglich kann ich allen etwas in die Hand drücken. Das kann doch wirklich niemand verlangen, oder doch? Dafür bekommen Donard, mein persönlicher Massai und der Koch etwas mehr. Ängstlich gespannt schaue ich in die anderen Gesichter, ob ich da irgend sowas wie Enttäuschung sehen kann. Schließlich ist das für mich alles neu. Aber ich kann niemanden fragen, wie ich mich richtig verhalte. Nein, ganz im Gegenteil, alle nicken mir freundlichst zu und rufen: „Come back one day.“ Wie gerne würde ich das! Wie geplant um sieben Uhr starten wir durch den Busch.

Sofort tauchen drei Giraffen auf und sehen vorwurfsvoll auf mich herab. Büffel, Paviane und Elefanten stehen Spalier an unserer Sandpiste. Salem sagt, sie wollen sich alle verabschieden. Eine riesige Elefantenkuh kommt von vorne auf uns zu, schlägt mit den großen Ohren hin und her und trompetet kurz. Das ist eigentlich ein Angriffsverhalten, aber sie dreht schnell ab und konzentriert sich auf den nächsten Baum mit grünen Blättern direkt neben der Piste. Diesmal war das nur Imponiergehabe. Sie hebt den Kopf und streckt den Rüssel hoch in die Luft, um Blätter zu rupfen. Dabei erhebt sie sich auf die Hinterbeine und reißt das Maul, das sonst so klein ausschaut unter dem Rüssel, weit auf, um das Grünzeug gleich mit dem Rüssel hineinzubefördern. Aus dieser Perspektive konnte ich das Elefantenmaul von innen noch nie sehen. Es erscheint mir so riesig, als wenn sie auch einen Menschen verschlucken könnte. Ich mache schnell ein Foto.

Langsam fahren wir weiter, und Salem entdeckt riesige Löwentatzen im Sand auf unserer Spur von gestern. Fünf Minuten später sehen wir die große Löwin Richtung See auf einer langen Freifläche hinter einer Gnuherde herjagen. Sie kommt aber partout nicht an das langsamste Gnu der Herde heran. Deshalb gibt sie auf. Es ist Sonntag, sie will keinen Stress und hat vielleicht nicht genug Hunger. Das alles spielt sich in sechzig Meter Entfernung ab. Salem und ich sind begeistert von der Sonntags-Matinee.

Wir verlassen den Nationalpark, fahren die langen Serpentinen aus dem ostafrikanischen Graben zur Hochebene hinauf und sind bald am „International Airport Lake Manyara“. Salem präsentiert mir ein letztes „Tischlein deck dich“ mit Kaffee und feinem englischen Teegebäck. Es ist kein Flugzeug zu sehen. Salem erklärt mir, dass wir auf einen Land Rover von der „Ngorongoro Crater Lodge“, meinem nächsten Ziel, warten, und ich dann im fliegenden Wechsel mit Gepäck übernommen werde. In knapp zwei Stunden seien wir in der nächsten Lodge. Ein Flug ist also nicht nötig. Schon nähert sich ein, nun schon nicht mehr überraschender, todschicker Land Rover mit ebenso todschickem Fahrer, der auch noch besser aussieht als Salem. Aber ich sehe auf den ersten Blick an den Augen, dass dieser Lukas ein ganz anderer Mensch ist als Salem. Es sitzt schon ein Ehepaar aus London im Land Rover. Ich muss jetzt umsteigen. Salem und ich umarmen uns innig. Er tröstet mich mit den Worten: „Die nächste Lodge ist der Hammer, der größte Luxus und die teuerste Tansanias.“

Ich würde Augen machen und den „Campingplatz Maji Moto“ gleich vergessen haben. Nein, sage ich, niemals vergesse ich die letzten drei Tage. Salem wisse genau, dass ich diese Art von Luxus nicht kenne, geschweige denn gewohnt bin. Er sei so klug und weise. Ich bin es aber auch ein bisschen und kann jetzt schon sagen, dass dieser Lukas weder klug ist noch das Herz auf dem rechten Fleck hat. Salem lacht und nickt. Wir umarmen uns erneut. Er erklärt mir schnell noch, dass ich das Herz auf dem rechten Fleck habe und alle guten Afrikaner dies sofort erkennen, egal wo der Mensch herkommt und welche Sprache er spricht. Ich solle mich Afrika anvertrauen, die meisten seiner Landsleute würden meine Seele gleich erkennen und mir auf allen Wegen weiterhelfen. „Ich weiß das schon“, sage ich, nicke und drehe mich schnell um.

Bevor mir jetzt auch noch die Tränen kommen, springe ich in den Land Rover. Sie kommen dann heimlich, als ich mich noch lange umdrehe und wehmütig schaue, wie Salem das „Tischlein deck dich“ zusammenpackt und beide immer kleiner werden.

„Ngorongoro Crater Lodge“ am

obersten Rand des Ngorongoro Crater

Die Sandpiste bis zur Lodge führt ab der Pforte zum Nationalpark „Ngorongoro Crater“ fast die ganze Zeit auf dem obersten Rand des Kraters entlang, wo auch die Lodge gebaut wurde. Es herrscht meistens dichter Nebel hier oben. Das Thermometer geht nachts bis auf null °C und weniger herunter. Das ist kein Wunder, der Rand liegt zwischen 2200 und 2400 Meter hoch, das Umland und der Kraterboden liegen etwa 600 Meter tiefer. Durch den dichten Nebel kann man nur selten frei in den Krater hinuntersehen, aber dafür sind hier oben Büsche und Bäume dicht mit lang herunterhängenden Moosen geschmückt wie in einem richtigen Nebelwald.

Es regnet auch noch, aber Lukas hält trotzdem an einem Grabstein, der direkt, kaum zwei Meter weg, an der Piste steht. Man kann die Schrift im Regen kaum erkennen. Da wir jetzt ungern aussteigen möchten, liest Lukas die Namen Michael und Bernhard Grzimek vor. Er erklärt, dass sie beide in Tansania sehr verehrt werden und man ihr Andenken mit Sicherheit bewahren wird. Das Londoner Ehepaar hat die Namen noch nie gehört. So bitten sie mich zu erzählen, um wen es sich hier handelt. Da sind sie an die Richtige geraten. Somit haben wir einen Anlass uns besser kennenzulernen. Es ist überhaupt auch ganz schön, wie ich jetzt merke, mal mit anderen Gästen zu sprechen.

Bis zur Lodge sind wir also voll beschäftigt. Ich erzähle von dem Frankfurter Zoodirektor, der in den Sechziger- und Anfang der Siebzigerjahre des 20. Jahrhunderts in Deutschland eine bekannte und beliebte Fernsehreihe hatte, bei der er in fast jeder Folge ein Tier aus seinem Zoo oder aus seiner Privatwohnung, wo er zum Ärger seiner Frau junge oder kranke Tiere aus dem Zoo aufzunehmen pflegte, mit im Studio hatte. Auf seinen Reisen um die Welt verliebte er sich in die ostafrikanische Savanne und speziell in die Serengeti. Im Zentrum der heutigen Serengeti gab es schon in den Fünfzigerjahren einen Nationalpark. Ende der Fünfzigerjahre kämpfte er zusammen mit seinem Sohn Michael um den Korridor der Tierwanderungen von Kenia nach Tansania und die freie Bewegungsmöglichkeit für die Wildtiere von der Masai Mara über die Serengeti und den Ngorongoro-Krater bis zum Ruaha-Nationalpark ganz im Süden Tansanias. Vater und Sohn erforschten die regelmäßigen Wanderungen der Tiere und führten systematische Zählungen der einzelnen Arten mithilfe eines Kleinflugzeugs durch. Immer wieder drohten Politiker durch Grenzzäune oder breite Asphaltstraßen den jährlichen Zug der Tiere, die immer dem Regen, also dem Wasser folgen, den Weg zu versperren. Aber die Grzimeks hatten Erfolg. Heute würde niemand mehr auf die Idee kommen die Tierwanderungen aufzuhalten. Das gesamte Gebiet wurde zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt.

Ausschlaggebend war auch der wachsende Tourismus in Kenia und ab den 90er-Jahren auch in Tansania. Der riesige Garten Eden zieht Besucher aus aller Welt an und wurde nicht zuletzt durch das Buch und den oscarprämierten Film von Vater und Sohn Grzimek „Serengeti darf nicht sterben“ weltbekannt. Als Michael im Alter von Mitte zwanzig während der Dreharbeiten zum Film mit einem Kleinflugzeug abstürzte, wurde er hier am Rand des Ngorongoro-Kraters beigesetzt und Bernhard verfügte umgehend, dass er später neben seinem Sohn liegen wolle. Er verstarb 1987. Natürlich hat Bernhard Grzimek auch die Luxuslodge gekannt und war dort zu Gast, die wir jetzt besuchen werden. Meistens lebte er in Tansania, aber in seinem Buschcamp auf relativ einfache Art, wo er seine Forschungen betrieb.

Wir erreichen die Lodge noch in der Mittagszeit. Unser Gepäck wird zu unseren Bungalows gebracht. Wir werden zuerst in das Haupthaus zum Restaurant geführt.

Haupthaus mit Restaurant

Als Erstes durchschreiten wir das Foyer, eine Art Salon und Bibliothek. Der Empfangsmanager erklärt uns, dass wir hier abends unseren Aperitif vor dem Dinner einnehmen werden. Wir schweben mit unseren schweren Safaristiefeln über mehrere Zentimeter hohe Teppiche. Darauf stehen mit edlem Stoff bezogene Ohrensessel und Sofas frei im Raum verteilt und ein flacher Tisch mit jeder Art von Spirituosen, natürlich nur die teuersten Marken. Edel gebundene Bücher stehen an der Wand, an der Decke hängt ein riesiger Kristalllüster, ein offener Kamin darf natürlich auch nicht fehlen.

Wir schreiten weiter in den Speiseraum mit großen Deckenbogen. Auch hier befindet sich am Ende des Raumes ein offener Kamin. In der Mitte des Raumes hängt ein noch größerer Kristalllüster, der gleichzeitig über der Mitte eines langen Tisches schwebt. Um den Tisch stehen Stühle mit hohen Rückenteilen und schweren Brokatbezügen. Viktorianisch, ja, ich denke, Queen Victoria hätte sich hier ganz zu Hause gefühlt. Ich fühle mich erst einmal wie erschlagen und versuche unsere staubigen Reiseklamotten in Einklang mit dieser Umgebung zu bringen. Wir werden zum Lunch an einen kleineren Tisch gebeten, der direkt am Panoramafenster steht, das vom Boden bis zur Decke reicht. Just in diesem Augenblick hat die Sonne es geschafft Regen und Nebel zurechtzuweisen, dass beide hier und jetzt nichts zu suchen haben. Deshalb können wir vom Tisch aus den ersten Blick in den „Ngorongoro Crater“ werfen, während man uns silberne Schalen mit Seife und Handtuch reicht, um uns die Hände zu waschen. Man hat hier wohl der Erfahrung Rechnung getragen, dass der Gast, wenn er das erste Mal diesen Blick vom Rand in den 300 Quadratkilometer großen Krater wirft, unmöglich nach einem Waschraum fragen kann. Wir sind alle drei hin und weg. Ich kann dem Paar aus London ansehen, dass das für die beiden auch nicht der gewohnte Rahmen zu Hause sein kann. Wir genießen einen kalten Lunch aus Avocado, Orangenfilets (natürlich ohne Haut), Eivierteln und Eichblattsalat. Dazu gibt es dünne Scheiben Roastbeef mit Meerrettichsahne, warme, frisch gebackene Minibrote und zum Dessert eine erlesene Auswahl Petits Fours mit Kaffee oder Tee.

Jetzt brenne ich darauf endlich „mein Haus“ zu sehen. „Mein persönlicher Massai“ bringt mich hin, nicht bevor wir auch hier den Befehl erhalten, ohne Begleitung nicht vor die Tür zu gehen. Ich trete hinter dem Massai aus dem Haus und habe vor mir auf dem Gras am Kraterrand ein Zebra stehen, keine zehn Meter entfernt. Dahinter sehe ich weitere, bis sie durch das Gefälle nicht mehr zu sehen sind. Wir gehen auf den ersten Bungalow zu, es ist meiner. Bungalow ist eine Witzbezeichnung dafür.

Gästehäuser

Einerseits sind die Häuser aus Lehm gebaut mit mindestens dreißig Quadratmeter großer Holzterrasse und wunderschönem, naturbelassenem Holzgeländer. Entsprechend rustikal sind die Möbel auf der Terrasse, etwa Tisch, Sessel, Holzliegen. Ich kann vom Weg aus seitlich erkennen, dass alle Fenster vom Boden bis zur Decke reichen und immer nur schmale Lehmstreifen dazwischenliegen. Will sagen – Panoramablick. Die gesamte Front mit Blickrichtung Krater ist sicher fünfundzwanzig Meter lang. Das Ganze steht auf Holzpfählen wie die Pfahlbauten in Unteruhldingen am Bodensee. Oben heraus aus dem Haus ragt ein langer Kamin, der auch aus Lehm gefertigt ist.

Andererseits lautete die Beschreibung im Katalog: „Durch ausschließliche Verwendung von Naturmaterialien liegen die Bungalows wie,Eingeborenenhäuser‘ eingebettet in ihrer natürlichen Umgebung und sind kaum sichtbar.“ Das ist nun schlicht eine Lüge, alleine die fast vier Meter hohen Fenster, die Breite in Richtung Krater und der fast zehn Meter hohe Schornstein wirken auf mich surreal und geradezu futuristisch. Die Hütten der Einheimischen haben entweder Minifenster oder gar keine. Ich muss mich kneifen.

Am vergleichsweise unauffälligen Seiteneingang, zu dem ein paar Stufen hinaufgehen, übergibt mich „mein Massai“ an „meinen persönlichen Butler“, der nur mir vierundzwanzig Stunden am Tag zur Verfügung steht, die ich natürlich nicht komplett hier verweilen kann. Schließlich sehen wir uns den Großteil des Tages die noch umwerfendere Umgebung an.

Das ist übrigens, wie schon in „Maji Moto“ ein riesiges Problem. Man fühlt sich hin- und hergerissen. Man will natürlich hinaus in die Wildnis, deshalb ist man hier, aber man will auch diesen Wahnsinnsluxus, den die Unterkünfte bieten, ausreichend genießen können. Jetzt zum Beispiel habe ich nur eine Stunde Zeit, um mein Reich zu erkunden und auszupacken, dann werde ich schon wieder zum Jeep gebracht, der uns zur Oldovai-Schlucht bringt.

„Mein“ Butler heißt Celestin und ist in den Sechzigern. Er ist sehr freundlich, aber mit einer steifen Förmlichkeit, wie es einem britischen Butler geziemt. Was die Briten so an Lehrstoff in der Welt verstreut haben, ist wirklich erstaunlich. Mir ist allerdings am liebsten das umfangreiche englische Frühstück, das heute fast in der ganzen Welt angeboten wird. Das ist auch im United Kingdom ein Trost und gleicht den Rest der englischen Küche wunderbar aus.

Aber zurück zu Celestin und meinem Massai in der „Ngorongoro Crater Lodge“. Nein, sie strahlen nicht die Herzlichkeit, Wärme und diese heimische Wohlfühlatmosphäre aus, die ich in „Maji Moto“ erlebt habe. Vielleicht, weil man hier distanzierte Vornehmheit in ihrer Ausstrahlung von vorgesetzter Seite erwartet. Vielleicht, weil sie hier ein extrem dekadentes Spektrum an Gästen zu bedienen haben. Das lässt sich sicher ohne kühle Distanz kaum ertragen. Der Butler hat auch mit Sicherheit eine professionelle Ausbildung genossen.

Aber ich habe immer noch nicht „mein“ Haus inspiziert. Was jetzt auf mich einprasselt und Celestin mir kurz zeigt und erklärt, ist eigentlich überhaupt nicht beschreibbar. Man muss das sehen. Ich versuche es trotzdem!

Schlafzimmer – Boudoir

Meine Augen werden immer größer. Mein Herz schlägt bis zum Hals bei dieser Kulisse. Ich trete hinter Celestin ein. Linker Hand befindet sich ein offener Kamin. Neben den Kaminutensilien wie Holz und Schürhaken, die hier natürlich kein Gast berühren darf, stehen zwei große Familienregenschirme. Celestin zieht dunkelrote Veloursvorhänge zur Seite, und ich sehe in den Krater. Schon dieser Moment darf eigentlich nie aufhören, so eindrucksvoll ist der Ausblick. Vor dem Fenster steht ein typisch englischer, antiker Schreibtisch mit Stehlampe, Schreibpapier und goldenem Füllfederhalter. Hier werde ich Tagebuch schreiben, inspirierender kann ein Schreibplatz kaum sein. Auf der gegenüberliegenden Seite an der Rückwand des Hauses steht ein drei mal vier Meter großes Bett mit dunkelroter Tagesdecke aus Seide. Mindestens zwanzig Kissen sind darauf dekorativ verteilt. Celestin nennt die Größe „Queensize“. Jedenfalls ist es das größte Bett, das ich jemals sah. Rechts und links vom Bett antike englische Nachtkästchen mit nostalgischen Leselampen. Die Möbel sind wahrscheinlich aus Kirschbaum, wenn ich mich nicht irre. Über dem Bett hängt ein abstrakter Gobelin in der Breite des Bettes in Weiß mit einem dunklen Kreis in der Mitte. In der Mitte des Raumes hängt wiederum ein viktorianischer Kristalllüster. Die Kristalle funkeln hier auf allen Lüstern wie frisch aus dem Spiritusbad gezogen. Der gesamte Raum, sagt Celestin, hat sechzig Quadratmeter. Genauso groß ist das Bad, in das wir jetzt schreiten.

Bad

Es hat natürlich auch Panoramafenster und, durch eine Kachelwand abgetrennt, die parallel zur Fensterfront weiter hinten im Raum verläuft, zwei große Duschen. Boden und Wände sind mit wunderschönen, farbenfrohen Kacheln versehen, die wie ein Mosaik angeordnet sind.

Beim Duschen kann man also nicht in den Krater schauen. Dafür sind gegenüber an der Rückwand des Hauses zwei riesige Spiegel und zwei fürstliche Waschbecken mit goldenen Hähnen angebracht. Hier kann man sich also selbst beim Duschen bewundern, falls Grund dafür vorhanden ist. Es kommt mir spontan in den Sinn, ob ich noch jung, schlank und überhaupt attraktiv genug bin und komme grinsend zu einem positiven Ergebnis. Ich werde die erste Dusche hier, heute Abend vor dem Dinner, genießen können. Aber die Zeit wird wieder viel zu knapp sein.

Badewanne

Wenn die Beschreibung des Raumes gelungen ist, dann sollte man jetzt erkannt haben, dass zwischen der Fensterfront und der Kachelwand der Dusche noch ein großer freier Raum nicht beschrieben wurde. Der Grund ist der, dass nun der Höhepunkt der Dekadenz dargestellt werden muss, leger ausgedrückt, der Hammer dieser Lodge. Der obligatorische Kristalllüster hängt hier in der Mitte des freien Raumes. Der Boden glänzt von blank gebohnerten Holzdielen. Exakt unter dem Lüster befindet sich frei stehend, eine weiße, nostalgische, rund geschwungene Badewanne, die auf goldenen und verschnörkelten Füßen steht. Der höhere Kopfteil der Badewanne befindet sich selbstverständlich da, wo man den besten Blick aus der Wanne in den Krater hat. Es ist mir sofort klar, dass ich morgen bei Tageslicht hier ein Bad nehmen muss. Natürlich ist die Wanne das Erste, was einem ins Auge springt, aber ich muss das aus dramaturgischen Gründen einfach umdrehen. Die Armaturen sind verschnörkelt. Hier sind Gold und Silber gemischt. Der Handgriff des Duschkopfes (ja, die Badewanne hat auch eine Duschvorrichtung) ist aus weißem Porzellan. Neben der Badewanne steht ein winziges, aber stabiles Treppchen für den bequemeren Einstieg und auf der anderen Seite ein antiker Beistelltisch. Auf diesem Tisch steht eine große Vase mit fünfundzwanzig weißen Rosen. Darum herum dekorativ verteilt Badeperlen, Badeschaum, Bodylotion, Seife, diesmal von Ralph Lauren. Wie umsichtig von mir, dass ich das Parfum „Safari“ von Ralph Lauren bei mir habe. Was ist denn das? Da steht auch ein goldener Aschenbecher und ein noch leerer Sektkelch. Das tut meinem Raucherherzen, das von den Menschen im Umfeld chronisch gequält wird, so gut. Über dem Wannenrand, sorgfältig und gleichzeitig lässig zusammengefaltet hängen ein flauschiger, schneeweißer Bademantel und zwei flauschige, schneeweiße Handtücher. Vor dem Treppchen stehen flauschige, schneeweiße Badepantöffelchen.

„Stilles Örtchen“ oder „Thron mit Kaiserblick“

Hinter dem Bad ist in der Holzverschalung der Wand noch eine unauffällige Tür. Ich öffne sie und stehe in einem kleinen Toilettenraum. Man sitzt dort, dezent versteckt von der übrigen Suite, wie kann es anders sein, dennoch mit Blickrichtung in den Krater und den Kratersee, der zurzeit ziemlich groß ist.

Ich atme erst einmal tief durch und schaue dann hilflos auf Celestin. Er kennt kein Erbarmen und zeigt auf seine Uhr. In einer halben Stunde wird der Massai da sein, um mich zum Safari-Land-Rover zu bringen. Also rasch Koffer auspacken, kurz frisch machen und schon wieder fort aus dieser Herrlichkeit.

Olduvai Gorge (heute Oldupai)

Wir fahren nur etwa eine Stunde bis zur Oldupai-Schlucht. Der Name Olduvai war ein Hörfehler der ersten Weißen, die hierherkamen. Er stammt von der Agavenart, die zahlreich in der Schlucht wächst und von den Massai „oldupai“ genannt wird. Vom Kraterrand geht es wieder abwärts auf die Hochebene, wo sehr viel Rinder-, Schaf- und Ziegenherden zu sehen sind, die größtenteils von sechs- bis zwölfjährigen Massai-Kindern, Jungen und Mädchen, gehütet werden. Außer ihrem Hütestock tragen sie nichts bei sich in völlig schattenloser Hitze, kilometerweit ist keine Boma in Sicht. Lukas teilt Wasserflaschen und Plätzchen an uns, das britische Ehepaar Jennifer und Michael und mich, aus, die wir den Massai-Kindern schenken dürfen. Sie sind sehr schüchtern, schauen uns todernst an, aber trinken sofort durstig vom Wasser. Es sieht nicht so aus, als wenn sie diese Geschenke hier gewohnt sind.

Irgendwie fühle ich mich heute Nachmittag wie betäubt. Ich bin noch voll der Eindrücke meiner Suite in der Lodge, und hier treffe ich auf Massai-Kinder, die so etwas noch nie gesehen haben, nicht einmal ein einfaches kleines Safarizelt von innen. Hoffentlich auch nie sehen werden. Wenn sie es sehen und so weiterleben müssen wie bisher, so könnte ich sogar nachvollziehen, wenn aus ihnen Terroristen werden. Wenn es gute Menschen sind und das ist die Mehrheit, dann kommen sie als Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Europa. Natürlich müssen sie alle Weißen für Millionäre halten. Es sind Kinder, die in der Hitze auf der Ebene ohne Schatten und ohne Wasser, geschweige denn mit einem Rucksack, in welchem eine nahrhafte Brotzeit verstaut ist, die Tiere hüten. Aber mit Sicherheit arbeitet der eine oder andere Vater dieser Kinder als Wächter in solch einer Lodge. Natürlich erzählen alle Angestellten, egal von welchem Stamm, von den Dingen, die sie in der Lodge zu sehen bekommen. Ich stelle mir das vor und schäme mich für die Weißen, denn zumindest in Tansania gibt es noch keine schwarzen Manager in den Luxus