3,90 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Es scheint, dass Hochschulbildung, liebevolle Eltern und ein hoher materieller Status Faktoren sind, die es unmöglich machen, auf der Straße zu landen oder eine Missetat zu begehen. Doch dann stellt sich heraus, dass die menschliche Natur von seltsamen Regeln regiert wird, was durch Charaktere aus verschiedenen sozialen Schichten aufgezeigt wird, deren komplizierte Geschichten wir beim Lesen dieser Lektüre erfahren. «Teresa Amanda K.» ist ein Thriller, bei dem der Autor den Leser zunächst verschont, indem er das Leben einer netten, attraktiven Psychologin zu Beginn ihrer Karriere darstellt, und ihn dann mit dem Verlauf der Ereignisse erschüttert. Der Autor zeigt drastische Konsequenzen von fehlerhaften menschlichen Entscheidungen auf.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 397

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

R. E. Staniek

Teresa Amanda K.

© 2019 R. E. Staniek

Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

ISBN

Paperback:

978-3-7497-2186-3

Hardcover:

978-3-7497-2187-0

e-Book:

978-3-7497-2188-7

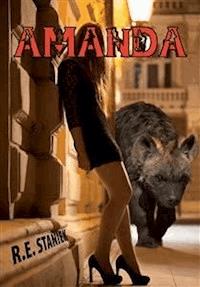

Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel «Amanda» bei «Wydawnictwo rozpisani-pl»

Deutsche Erstausgabe

Umschlaggestaltung, Illustration: tredition GmbH

Lektorat, Korrektorat: Tamara Pirschalawa

Deutsche Fassung: R.E. Staniek

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Ein Leben voller Erwartungen und unerfüllter Träume

Der Tod, plötzlich und unerwartet

Teresa Amanda K.

Copyright by R. E. Staniek, 2019

Kapitel:

Einleitung

1. London

2. Krakau. Das Doppelleben

3. Martyrium

4. Rache

5. Erwachen (Epilog)

Die im Buch erwähnten Orte, Ereignisse und Personen sind frei erfunden und können manchmal von den gesellschaftlichen und politischen Realitäten abweichen.

Einleitung

»Heute ist Montag, der dreizehnte Juni. Es wird leichte oder mäßige Bewölkung ohne Regen vorhergesagt. Nur direkt an der Küste kann es zu vorübergehenden kurzen Regenfällen kommen. Am Tag liegen die Höchstwerte bei sechsundzwanzig Grad. Nachts fällt die Temperatur auf …« Die Stimme des Radiomoderators übermittelte sachlich und ohne zu stottern das Wetter für die ganze Woche.

Eine junge Frau ging ans Fenster und sah nach oben. Am Himmel waren vereinzelte kleine Wolken zu sehen. Sie stützte die Hände am Heizkörper ab. Mit der rechten Hand umklammerte sie das Thermostat und mit der linken hielt sie die gusseiserne Rippe des Heizkörpers fest. Nach ein paar Sekunden wurden ihre Hände blau und danach kreideweiß. Das Thermometer am Fenster zeigte neunzehn Grad.

Die Aussicht aus dem Wohnzimmer war wundervoll, was im Grunde der einzige Vorteil dieser Wohnung war. Der zweite Vorteil war vielleicht, dass sie die Wohnung von ihrer Mutter umsonst bekommen hatte. Und wie man weiß, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.

Von ihrer Mutter hatte sie auch die Position einer Englischlehrerin übernommen.

In der Ferne befand sich eine hohe Bergkette. Noch weiter entfernt waren an einigen Stellen Einfamilienhäuser und die Schnellstraße zu sehen. Bei schönem Wetter, wie heute, konnte man auch die Bergspitzen erkennen. Manchmal luden ihre Eltern sie in die Nähe von Zakopane ein, wo sie vor drei Jahren ein Haus gekauft hatten, um im Alter sorglos leben zu können, wie ihre Mutter immer sagte.

»I like my Krakow.« Die Frau sagte es leise.

»Es ist fünf nach acht.« Die gleiche nette und beherrschte Stimme im Radio sagte ihr, dass es Zeit war, die Wohnung zu verlassen.

Sie ließ den Heizkörper los und rieb sich die steifen Finger, drehte sich um und ging in die Küche, um das Radio auszuschalten. An der Wand, hinter der Küchentür, hing ein kleiner Kalender, auf den sie die Termine für die ganze Woche notierte. Um Viertel vor neun begann sie mit ihrem Englischunterricht an einer Junior High School. Sie unterrichtete junge Leute drei bis vier Stunden am Tag.

"Jugend"! Wie schwer war es für sie, sich an dieses Wort zu gewöhnen. Am Anfang ihrer Karriere nannte sie ihre Schüler "die Kinder", bis der Schulleiter ihr sanft erklärte: »Irgendwann erreichen unsere Kinder ein Alter, in dem wir sie nicht mehr wie Kinder behandeln können, Teresa. Das ist in der Regel zwischen zwölf und vierzehn Jahren der Fall, Teresa.«

Er wiederholte ihren Namen, um zu zeigen, wie wichtig diese Information war. Sie nickte als Zeichen dafür, dass sie es zur Kenntnis genommen hatte. Tatsächlich hat er Recht, dachte sie damals. Sie hätte im Alter von vierzehn Jahren auch nicht gewollt, dass man sie ein Kind nennt.

Hier und da bat der Schulleiter sie, noch etwas länger zu bleiben, um über einzelne Schüler zu sprechen, die seiner Meinung nach, Probleme verursachten und professionelle Hilfe benötigten. Manchmal gelang es ihm, den "Täter" für ein Gespräch ins Büro zu bringen, wo sie sich zufällig befand. Nach einer Weile verließ er das Büro und erklärte, dass er ein wichtiges Treffen hätte, und er bat Teresa, das Gespräch fortzusetzen. In drastischen Fällen, wie zum Beispiel bei Handgreiflichkeiten, handelte der Direktor entschlossen. Der Schüler stand am nächsten Tag mit seinen Eltern vor ihnen. Die elterliche Beratung wurde zu ihrer Hauptbeschäftigung. Bei dem Gedanken darüber musste sie lachen.

Nachmittags arbeitete Teresa als Psychologin in einer Gemeinschaftspraxis.

Jeden Tag um neunzehn Uhr trug sie einen Namen und einen Platz in den Kalender ein. Die ganze Woche war sorgfältig geplant, erst am Freitag gab es ein großes Fragezeichen mit einem roten Strich.

Sie prüfte, ob in der Wohnung alles in Ordnung war. Die Kochplatte und das Licht waren aus. Sie ging Richtung Ausgangstür.

Vor der Garderobe blieb sie stehen und machte einen Schritt zurück. Ja, jetzt konnte sie sich in ihrer ganzen Pracht bewundern. Der Spiegel im Flur war groß genug, um ihre ganze Figur zu zeigen. Sie betrachtete sich selbst mit kritischem Blick

Wenn ich ER wäre, was könnte ich dann noch an mir selbst ändern? Vielleicht die Augenfarbe oder Größe, vielleicht das Gesicht? Nein, nichts davon. Danke Dir, o Herr, Du hast gute Arbeit geleistet!

Sie schaute auf die Uhr an der Wand. Der Sekundenzeiger stoppte an dem Strich mit der Ziffer fünf. Es sah so aus, als ob die Zeit sowie der Zeiger stehen geblieben wären. Es waren drei Jahre vergangen, seit sie hier wohnte.

Alles, was seitdem passiert war, erschien ihr plötzlich fern und unwirklich. Sie versuchte, diese Zeit auszulöschen, auszuradieren, zu vergessen und nie wieder in ihr Gedächtnis zurückkehren zu lassen. Seitdem war die Uhr zu einer Sanduhr geworden, in der jemand große Sandkörner durch kleine ersetzt hatte, die ohne Widerstand zum unteren Teil flossen.

Sie öffnete ihre Augen. Der Sekundenzeiger machte einen langsamen Sprung vorwärts, bevor er die normale Geschwindigkeit erreichte. Tiiicktaaack, tiicktaack, ticktack, ticktack.

Sie kam nie zu spät zur Arbeit. Im Gegenteil: Sie war eine der Ersten, die kamen. Ein Workaholic, wie andere sie vielleicht nannten, hinter ihrem Rücken. Was konnte sie dafür, dass sie ihren Job mochte? Außerdem, wenn sie zu spät zum Bus käme, müsste sie zwanzig Minuten auf den nächsten warten. Reizte sie das Geld, das sie verdiente? Nein, definitiv nicht! Was sie bekam, reichte nicht mal für die Hälfte des Luxuslebens, das sie führte.

Sie ging noch näher an den Spiegel. Mit ihrer linken Hand zog sie eine helle Strähne ihres fast strohfarbenen Haares aus der Stirn. Ihre großen, schönen, blauen Augen sahen ihr Gesicht aufmerksam an. Sie hatte eine hohe Stirn, ein schmales Gesicht und ein zartes, fast unmerkliches Grübchen im Kinn. Außerdem formschöne, sinnliche, rote Lippen. Das Haar hatte sie über die Ohren gekämmt und zu einem Pferdeschwanz gebunden, der auf die rechte Schulter fiel. Die Ohren waren mit zarten Clips versehen, in denen kleine Diamanten in Form eines vierblättrigen Kleeblatts glänzten.

»Jeder trägt heute Ohrringe. Solche Clips wurden vor hundert Jahren von Frauen getragen.« Ihre Mutter hatte gelacht. »Meine Freundin sticht deine Ohrläppchen durch, du wirst nicht mal Schmerzen spüren!«

Sie hatte ihr nicht geglaubt. Und sie hatte panische Angst vor Schmerzen. Als sie die Kanüle gesehen hatte, mit der sich einmal eine Schwester ihrem Unterarm näherte, um Blut zu entnehmen, war sie aus Angst fast ohnmächtig geworden.

»Also bleiben die altmodischen Clips. Und basta!«

Sie lächelte sich zufrieden an und glättete die schwarze Lederjacke mit der Hand. Ihre Jeans steckte in fast kniehohen Stiefeln mit Absätzen.

Von oben blickte sie aus dem Fenster auf die Passanten, die oft hinter ihr herschauten. Frauen voller Eifersucht, Männer voller Verlangen. Sie gab vor, diese Blicke nicht zu sehen, aber sie machten sie in Wirklichkeit sehr stolz. Sie lief dann etwas langsamer und sah in die Schaufenster. Nicht um zu sehen, was der Laden zu bieten hatte, sondern um ihr Spiegelbild im Glas zu sehen und die Männer, die ihre Köpfe in ihre Richtung gedreht hatten. In solchen Momenten fühlte sie sich wie der Fahrer eines schicken Sportwagens, der an einer Reihe von Schaufenstern langsamer fährt, um sich in seinem schönen Auto zu bewundern.

Teresa lief zur Tür und tippte den Code in die Alarmanlage. Sie schaute flüchtig zum Aufzug und ging ohne nachzudenken zum Treppenhaus. Sie hatte keine Schwierigkeiten, den fünften Stock über die Treppe zu verlassen, auch wenn sie, wie heute, High Heels trug. Auf der anderen Seite war das Hochsteigen nicht sehr angenehm.

Sie belog sich selbst, dass das Treppensteigen gut für ihre Gesundheit wäre, denn sie war nicht wirklich davon überzeugt.

Ich weiß bereits, o Herr, was Du in mir ändern kannst! Die Phobie! Nimm sie, bitte, weg von mir. Ich habe Angst vor Aufzügen, ich habe Angst vor Spinnen, Hunden, Katzen, ich habe Angst vor Schmerzen, ich habe Angst vor Angst.

Ich weiß, was ich tun werde! Ich werde viel Geld opfern, damit Du meine Ängste von mir wegnimmst. Bis Weihnachten ist noch etwas Zeit, und wie Du weißt, o Herr, besuche ich dich nur zweimal im Jahr, aber dafür bekommst Du von mir das Geld für das ganze Jahr. Schwierig … Ich muss noch ein paar Monate bis Weihnachten die Treppe laufen. Oder? Ich werde am Sonntag zur Messe gehen und Du kriegst von mir das ganze Geld im Voraus. Und am Montag, wenn Du mich erhörst, o Herr,werde ich mit dem Fahrstuhl fahren; am Dienstag werde ich mir einen Hund kaufen; am Mittwoch werde ich mir die Ohren piercen lassen; am Donnerstag werde ich mir eine Katze kaufen; am Freitag werde ich Blut für die Untersuchung abgeben – es ist wieder an der Zeit –; am Samstag werde ich mit einem Hund und einer Katze in den Zoo gehen und mir Spinnen ansehen.

Sie war wütend über ihre lächerlichen, ironischen Gedanken und ging nach unten. Vierter Stock, dritter Stock, zweiter Stock …

»Wenn es dich juckt, dann schmiere es mit Salbe ein!«

Als sie diese Worte hörte, blieb sie wie festgenagelt stehen. Ein kalter, schmerzhafter Schauder lief ihr über den Rücken. Sie traute ihren Ohren nicht und sah sich um. Im Treppenhaus war außer ihr und ihrer Nachbarin niemand.

Langsam wandte sie sich der Frau zu und ihr Gesicht nahm wieder einen natürlichen, sanften Ausdruck an. Sie ging mit einem Lächeln auf sie zu, und bevor die andere merkte, was geschah, hielt sie sie mit beiden Händen an den Ohren fest, zog ihr Bein hoch, beugte das Knie und rammte es ihr zwischen die Beine.

Sie war überrascht, dass es überhaupt keinen Eindruck auf die Frau machte. Jeder Kerl würde bei so einem Schlag zu Boden gehen … Sie beugte das Knie wieder, diesmal zwanzig Zentimeter höher und stieß es kräftig in den Magen der Nachbarin. Diese fiel mit lautem Stöhnen auf die Knie und erbrach gleichzeitig ihren gesamten Mageninhalt auf den Boden.

Sie wusste ganz genau, dass sie, wenn sie jetzt gehen würde, spätestens in einer halben Stunde die Bullen am Hals haben würde, also musste sie es jetzt ein für alle Mal beenden. Sie öffnete ihre Tasche und zog ein Messer heraus. Die Messerklinge sprang aus dem Griff und machte ein metallisches Geräusch. Sie mochte dieses Taschenmesserchen, wie sie es scherzhaft nannte. Sie trennte sich nicht von ihm, ebenso wenig wie von dem Tränengas, das sie zusammen mit Kosmetika in ihrer Handtasche hatte. Berufsrisiko.

»Weißt du, was ich jetzt mit dir machen werde?«

Die Frau sprach kein Wort, sie drehte nur ihren Kopf nach links und rechts, als ob sie hypnotisiert wäre. Anscheinend stand sie unter Schock.

Teresa schob den Kopf ihrer Nachbarin nach vorne, und als diese auf alle viere fiel, setzte sie sich auf sie wie auf einem Pferd und legte die Messerklinge an ihre Kehle.

»Ich werde deinen fetten Hals durchschneiden. O, hier.« An einer Stelle ihrer Kehle fuhr sie mit dem Finger über die Haut und demonstrierte, wo sie mit dem Messer den Schnitt machen würde.

Die Frau bekam Krämpfe.

»Dann schiebe ich deine widerliche Zunge in das Loch, schneide sie durch und stecke sie wieder in den Mund. Ich reiße deine Augen heraus und werfe sie auf die Straße. Es sei denn … wir vergessen die ganze Geschichte und du wirst mich nie wieder so ansprechen?«

Die Nachbarin brachte kein Wort hervor, also schüttelte sie nur den Kopf und deutete an, dass sie zustimmte. Teresa stand auf, machte einen Schritt zurück, steckte das Messer in ihre Handtasche und sah die Frau genau an. Sie schätzte sie auf fünfunddreißig Jahre. Die Nachbarin war deutlich übergewichtig und wirkte nicht so abstoßend, wie sie es zuerst gedacht hatte. Sie trug ein sommerliches Blumenkleid mit großem Ausschnitt, an den Füßen hatte sie Sandalen. Helles, höchstwahrscheinlich gefärbtes Haar fiel auf ihre Schultern herunter und bedeckte teilweise ihr Gesicht.

Teresa wartete darauf, dass sich die Frau beruhigte und endlich ein Wort herauswürgte. Sie ging wieder auf sie zu und hielt sie am Arm. Die Frau kniete sich nieder. Sie zitterte vor Angst. Eine ihrer riesigen Brüste rutschte heraus und zeigte einen Brustwarzenring. Zuerst schien es so, als ob da eine Tätowierung von etwa fünf Zentimetern zwischen ihren Brüsten wäre, aber bei genauerem Hinsehen stellte sie fest, dass sie sich irrte. Es sah aus wie ein Schmetterling, der aus den Brüsten flog. Einer der Flügel war voll entwickelt, der andere leicht abfallend, als würde er gerade erst an Fahrt gewinnen. Die sanfte, weiße Haut unterstrich die Perfektion ihrer Brüste noch mehr, trotz des Fehlens eines BHs. Kein Künstler hätte ein besseres Kunstwerk erschaffen können.

Die Jungs fliegen auf solche riesigen Brüste. Hätte diese Idiotin etwas Verstand im Kopf, könnte sie damit viel verdienen und gleichzeitig etwas Spaß erleben, den sie anscheinend nie in ihrem Leben gehabt hat. Arme Frau!

Sie hatte unbeabsichtigt ihre Augen auf die Brüste gerichtet. Teresa selbst trug keinen BH, weil sie ihre Brüste leicht in einer Hand verstecken konnte. Ein BH hätte nichts festhalten müssen. Sie hatte ein paar Mal einen angezogen, um zumindest optisch den Eindruck größerer Brüste zu erwecken, aber sie fühlte sich damit immer so unwohl, dass sie ihn normalerweise nach zwei oder drei Stunden abnahm und in ihre Handtasche steckte. Einmal hatte sich ein Arzt, den sie später in ihre Liste der guten Freunde eintrug, wie folgt über sie geäußert: »Wenn sie größer wären, würden sie wie Traktorräder an einem Auto aussehen.«

Der Vergleich der Brüste mit den Rädern vom Traktor gefiel ihr nicht so gut, aber sie war dankbar für diese ehrliche Meinung.

»Komm jetzt, sag endlich ein Wort! Ich kann nicht den ganzen Tag über dir stehen.«

»Tschul … Tschuldigung. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist«, antwortete die Nachbarin leise.

»Das weiß ich aber.« Teresa zog ein paar zerknitterte Banknoten aus ihrer Jackentasche. »Einhundert, einhundertfünfzig, zweihundert, dreihundert.« Sie nahm eine weitere heraus, aber nach zwei Sekunden des Nachdenkens steckte sie sie wieder in ihrer Tasche. »Bringe dich dafür in Ordnung … und ich will dich nicht mehr sehen.« Sie drückte das Geld in die Hand ihrer Nachbarin.

»Wie ist dein Name?«

Die Nachbarin sagte kein Wort, also drehte sich Teresa auf der Ferse um und machte einen Schritt zum Ausgang.

»Dorota«, hörte sie dann hinter sich. »Und du?«

Teresa überlegte einen Moment.

»Amanda.«

Für dich bin ich Amanda.

Sie ging noch ein paar Schritte weiter. Auf dem Bürgersteig vor dem Hauseingang blieb sie für einen Moment stehen und fasste sich ans Knie. Ihr Herz schlug laut vor Angst und ihr Magen wurde plötzlich zehn Kilo schwerer, obwohl sie kein Frühstück gegessen hatte. Sie machte weitere zwei Schritte und lehnte sich an einer Laterne an. Sie streckte ihre rechte Hand vor sich aus. Die Finger zitterten nervös. Sie strich noch einmal über das schmerzende Knie.

»Verdammte Scheiße«, sagte sie leise. »Wegen dieser Schlampe kriege ich ein blaues Knie.«

Trotzdem lächelte sie zufrieden. Ein Taxi fuhr an ihr vorbei. Ohne zu zögern und ohne zu überlegen, als ob sie von einer anderen Person gesteuert werden würde, steckte sie ihre beiden Finger in den Mund und pfiff so laut, dass der Fahrer das Auto anhielt und zwei Spuren von verbrannten Reifen auf dem Asphalt hinterließ. Die Passanten auf der anderen Straßenseite standen wie festgenagelt da. Eine Verkäuferin aus dem Kiosk auf der anderen Straßenseite steckte den Kopf durch das kleine Fenster und sah zu ihr.

»Gnädige Frau! Soll ich die Polizei rufen? Was ist passiert?«, schrie sie.

»Nichts ist passiert!« Diesmal beeilte sich der Taxifahrer mit der Antwort und fügte leiser hinzu: »Du klemmst deinen dicken Arsch im Fenster ein und niemand befreit dich aus der Bude. Man wird sie abreißen müssen, um dich rauszuholen.«

Teresa setzte sich neben ihn.

»Danke, dass Sie angehalten haben.«

»Kein Problem.« Er sah sie schnell von Kopf bis Fuß an. »Für Sie würde ich sogar einen Kilometer rückwärtsfahren. Der erste Kunde diese Woche … und dazu noch so ein Fang. Sie werden mir sicher Glück bringen. Nur dieses verdammte ABS fiel mir wieder aus.«

»Es wird eine wunderschöne Woche.« Sie sah ihn mit einem Lächeln an. »Das hat man im Radio gesagt«, fügte sie schnell hinzu.

Erstes Kapitel

London

Dreieinhalb Jahre zuvor

Von der U-Bahn-Station bis zu "Dirty Johny" war es etwa fünfhundert Meter weit. An diesem Tag dauerte es länger als an einem normalen Tag. Ein normaler Tag ist ein Tag, an dem es nicht regnet. Obwohl, sie sollte vielleicht die Tage andersherum nennen. Auf jeden Fall hieß die erste Regel: Verlassen Sie Ihr Haus im November nicht ohne einen Regenschirm.

Seit etwa zwei Jahren trafen sie sich alle zwei Wochen am Samstagabend in einem fast unveränderten Kreis in diesem Pub in der Londoner City. Heute gab es einen besonderen Anlass, den sie mit essen und trinken feiern wollte.

»Teresa! Du siehst klasse aus. Was sage ich da? Du siehst immer wunderbar aus, aber heute strahlst du nur noch Glück aus.« Ihre beste Freundin Cindy Lardes streckte die Arme aus und umarmte sie herzlich.

Teresa befreite sich mit Mühe aus ihrer Umarmung.

Sie war mit ihrer Mutter Marta hier. Zuvor hatte sie ein Treffen mit Dr. Hawlett gehabt, wegen eines Jobs als seine Assistentin. Das Gespräch fand in einer angenehmen Atmosphäre statt und vor allem entsprachen die von dem zukünftigen Arbeitgeber vorgeschlagenen Bedingungen voll und ganz ihren Erwartungen.

»Aufhören! Du erwürgst mich. Ist mir das Glück ins Gesicht geschrieben? Heute bin ich die glücklichste Doktorin der Psychologie in ganz London.«

Seit zwei Wochen hatte Teresa das Recht, den Doktortitel zu benutzen. Dr. Teresa Krammer. So würden sie die Patienten nennen und sie würde ein Schild mit ihrem Namen an der Tür ihres Sprechzimmers anbringen lassen. Die ersten vier Semester ihres Studiums hatte sie sich der Psychiatrie zugewandt, doch nach zwei Monaten Praktikum im Krankenhaus gab sie diesen Studiengang zugunsten der Psychologie auf.

»Im Alter von 27 Jahren hast du das erreicht, wovon viele andere nur träumen. Bald wirst du deine eigene Praxis haben, deine eigenen Patienten. Was brauchst du noch mehr?« In diesem Moment zwinkerte Cindy deutlich. »Ich habe meinen Cousin mitgebracht. Ich habe dir von ihm erzählt, erinnerst du dich?«

»Ja, es ist der, der die Menschen in Somalia heilt und ihnen hilft. Du hast nicht erwähnt, dass er bereits nach London zurückgekehrt ist.«

»Völlig unerwartet. Gestern hat er mich angerufen und gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihm zu Mittag zu essen. Ich habe ihm erzählt, dass du heute deine Doktorarbeit feierst und ein paar Leute in einen Pub eingeladen hast und dich bestimmt sehr freuen würdest, wenn ich ihn mitnehme. Hast du was dagegen?«

»Nun, ich denke, du bist verrückt! Sicher nicht. Wie sieht er aus? Ist er Single? Wie alt ist er?«

»Beruhige dich. Langsam. Also er ist Single, zweiunddreißig Jahre alt, sehr gutaussehend und hört auf den Namen Steven Milles. Da, an der Bar, siehst du ihn?« Sie drehte ihren Kopf zu dem gebräunten Mann, der in diesem Moment mit dem Barkeeper sprach.

Teresa folgte ihrem Blick.

»Wow!« Mit der linken Hand ergriff sie die Hand ihrer Freundin und mit der rechten winkte sie wie mit einem Fächer vor dem Gesicht und demonstrierte, dass der Mann einen großen Eindruck auf sie gemacht hatte.

»Du wirst ihn mir später vorstellen, ich muss jetzt meine Gäste begrüßen. Bediene dich bitte. Essen, Trinken … und alles könnt ihr an der Bar bestellen.«

Teresa küsste Cindy auf die Wange und ging zu den anderen Gästen. Sie erklärte ihren Freunden den Grund, warum sie heute Abend feierte. Insgesamt hatte sie zwölf Personen eingeladen, darunter ihre Mutter, die zwei Tage zuvor nach London gekommen war, um ihr persönlich zu gratulieren. Cindys Cousin war die dreizehnte, unerwartete Person.

Die Mutter stand allein da und hielt ein Glas Weißwein in der Hand. Sie ging ein paar Schritte in ihre Richtung, aber dann kam gleichzeitig ein Mann von einer anderen Seite auf sie zu. Er legte seinen Arm um ihre Taille und küsste sie auf die Wange. Teresa beobachtete die Szene. Der Mann war Henry, Teresas Vater. Ihre Eltern hatten sich getrennt, als sie zwölf war. Ihr Vater war nun zurück in London, wo er bis letztes Jahr eine Handelsfirma geleitet hatte. Er war im Ruhestand und hatte endlich genug Zeit, um Freunde auf der ganzen Welt zu besuchen.

Vor einer Woche war er aus Australien zurückgekehrt und hatte seiner Tochter erklärt: »Ich weiß noch nicht wohin, aber ich ziehe hier weg. London erdrückt mich, es ist keine Stadt für so alte Leute wie mich.«

Sie war ihm um den Hals gefallen und hatte gesagt: »Für mich bist du der schönste und wunderbarste Alte, den ich kenne.«

Zum ersten Mal sah sie eine Träne, die ihrem Vater über die Wange floss.

»Im Alter werden wir alle sentimental! Verdammt!« Er versuchte, seine Schwäche ihr gegenüber zu rechtfertigen.

»Marta! Du siehst reizend aus wie damals … als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Du hast dich nicht verändert.« Er sprach diese Worte auf Polnisch und küsste sie wieder auf die Wange. Diesmal bewegte er sein Gesicht nicht so schnell von ihr weg.

Teresa beobachtete die Szene weiterhin bewegungslos. Ihr Herz klopfte wie verrückt. Sie legte ihre linke Hand auf die Brust in der Hoffnung, dass sie sich nach einer Weile beruhigen würde. In den letzten fünfzehn Jahren wollte sie nichts anderes, als dass sich ihre Eltern eines Tages auf diese Weise versöhnen, und sie hätte sie nur für sich gehabt. Zwei Menschen, die sie über alles im Leben liebte, endlich zusammen.

»Henry! Es ist schön, dich nach so vielen Jahren wiederzusehen. Wie ich höre, hast du die polnische Sprache nicht vergessen.« Marta sprach zur Abwechslung auf Englisch mit ihm. Sie beherrschte diese Sprache perfekt, wenn auch mit einem starken slawischen Akzent.

»Ja, ich erinnere mich noch ein bisschen. Und ich denke jeden Tag an dich!«

Das Gespräch klang seltsam. Ihr Vater sprach polnisch, zog die Worte in die Länge und gab ihnen einen englischen Klang, und ihre Mutter sprach mit ihm englisch.

Teresa vergaß ihre Gäste für eine Weile und zog mit ihren Gedanken in die Kindheit. Eine Zeit der Sorglosigkeit, die plötzlich durch die Scheidung der Eltern zerstört wurde.

Sie war zwölf, als ihr Vater nach London ging. Er bat ihre Mutter, mit ihm zu gehen. Er hielt sie, wie jetzt, an der Hand, aber sie drehte, anders als heute, ihren Kopf in die andere Richtung. Keiner von ihnen fragte sie, kleine Teresa, wie sie ihr Papa nannte, nach ihrer Meinung. Niemand machte sich die Mühe, ihr zu erklären, was vor sich ging. Sie ahnte, dass etwas Schreckliches passiert war, aber sie verstand die Tragödie erst, als ihr geliebter Vater mit zwei Koffern vor der Tür stand, sich dann umdrehte und zu ihr kam. Er nahm sie in die Arme. Sie erinnerte sich an seine Trauer, die man ihm an den Augen ansah, und an seine starke Umarmung. Sie konnte sich aber nicht an die Worte erinnern. Er sprach englisch mit ihr, aber sie verstand die Bedeutung dieser Worte nicht. Sie fragte ihn nur: »Why?« Worauf er antwortete: »Irgendwann, wenn du groß bist, werde ich es dir erklären. Jetzt vergib uns.«

Schließlich bin ich erwachsen! Ich bin doch zwölf Jahre alt!

Sie würde alles für beide geben und sie sahen nur ihr eigenes Leben. Ihr Leben hatte offenbar keine Bedeutung für sie.

Die Zeit danach, bis sie selbst nach England ausreiste, war ein unendlich langer, tiefer Fall voller Sehnsucht nach ihrem Vater. Im Alter von dreizehn Jahren wollte sie ihr noch so junges Leben beenden. Damals glaubte sie, dass es genügte, eine ausreichende Menge an Tabletten zu schlucken. Sie mit Wasser runterzuspülen, sich hinzulegen und für immer und in alle Ewigkeit einzuschlafen … Amen. Glücklicherweise war dies nicht geschehen. Obwohl es viele Tabletten im Erste-Hilfe-Kasten der Mutter gab, hätte keine von ihnen den Tod verursacht, selbst bei einem Baby nicht. Sie schüttete etwa fünfzig verschiedene Vitamine, drei Aspirin und zwei Verhütungsmittel in ein Teeglas, schluckte eine nach der anderen, trank Wasser dazu und vergoss Tränen der Verzweiflung über ihr trauriges Leben als ungeliebtes Kind. Sie schaltete das Radio laut ein, damit niemand einen eventuellen Hilferuf hören konnte, und legte sich auf das Sofa. Nach zehn Minuten, in denen ihre Nachbarin mit einem Hammer auf einen Heizkörper schlug und schrie, dass sie, wenn sie das verfluchte Radio nicht ausschaltete, die Polizei rufen würde, zwang sie sich aufzustehen und die Musik leise zu stellen. Sie wollte sich wieder hinlegen, aber es wurde ihr so schlecht, dass sie alle unverdauten Tabletten in die Toilette erbrach.

Zwei Tage später bemerkte ihre Mutter das Verschwinden ihrer letzten beiden Verhütungsmittel-Pillen. Sie setzte sich ihr gegenüber an den Tisch und sah ihr in die Augen, ohne ein Wort zu sagen. Dann stellte sie die erste Frage: »Seit wann hast du Sex?«

»Ich, ich weiß nicht, Mom, wovon du redest. Ich habe noch nie …« Teresa leugnete es mit Entsetzen und wurde plötzlich rot.

»Meine geliebte Tochter. Meiner Meinung nach bist du noch nicht bereit, diesen Schritt zu wagen, der dein Leben in einer Weise verändern wird, wie du es dir jetzt noch nicht vorstellen kannst. Ich möchte, dass du weißt, dass ich nicht nur eine Mutter für dich bin, sondern auch die beste Freundin, der du alles erzählen kannst, was dich stört und was dir auf dem Herzen liegt. Wenn die Zeit kommt, und glaub mir, die wird kommen, wirst du einen Jungen finden, in den du dich verlieben und dem du grenzenlos vertrauen wirst. Dann komm zu mir. Viele Mädchen denken zu diesem Zeitpunkt nicht über die Folgen nach. Das Ergebnis ist oft ein sehr verlorenes Leben, denn es stellt sich meistens heraus, dass dieser nette Junge gar nicht so nett ist, wie er am Anfang schien. Oder, was am schlimmsten wäre, eine unerwünschte Schwangerschaft.«

Die Mutter streichelte ihr über das Haar und küsste ihre Wange. Nach einer Weile zog sie sich an und ging in die Apotheke, um die Pillen nachzukaufen. Sie vergaß nur eines; wahre Freundinnen erzählen sich alles, was in ihrem Leben passiert. Marta hielt es aber nicht für angebracht, ihre Tochter über einen neuen Mann zu informieren, der seit einiger Zeit in ihrem Schlafzimmer schlief.

Als Teresa vierzehn war, bot ihr der Vater einen Ferienaufenthalt in England an. Ihre Mutter wollte es erst gar nicht hören, aber Teresa gab nicht auf. Sehr lange redete sie auf ihre Mutter ein, versuchte es mit Bitten, mit Schreien und schließlich mit Schweigen, bis Marta endlich ihre Zustimmung gab. Nach den Ferien kehrte Teresa nicht nach Krakau zurück. Sie sagte ihrer Mutter, dass sie Selbstmord begehen würde, wenn sie ihren Vater verlassen müsste.

Die neue Beziehung der Mutter dauerte drei Jahre. Danach widmete sich Marta ganz ihrem Beruf und fand sich mit dem Gedanken ab, dass sie allein bleiben würde.

Teresa war siebzehn Jahre alt, als sie das "erste Mal" erlebte. Sie vertraute sich statt ihrer Mutter, die nicht bei ihr war, ihrem Vater an. Sie war froh, dass sie es sich gewagt hatte, mit ihm zu reden. Er erwies sich als sehr liberal, wenn es um Sex ging. Am Ende der Diskussion sagte er, dass eine Frau – er betonte das Wort "Frau" – in ihrem Alter es bereits hinter sich haben sollte.

Was den Mann anging, mit dem sie geschlafen hatte, stellte sich heraus, dass er ein totaler Versager war. Der Sex mit ihm dauerte nur wenige Minuten und brachte ihr nur Schmerz und Ekel. Am nächsten Tag machte Joel – so hieß er – einen großen Bogen um sie und sie trafen sich nie wieder. Die Nächsten, die in ihrem Schlafzimmer erschienen, wurden am nächsten Tag ohne Frühstück nach Hause geschickt.

Sie näherte sich ihren Eltern und umarmte beide von hinten.

»Ich bin so glücklich! Ich bin so froh, euch nach so vielen Jahren wieder zusammen zu sehen«, sagte sie auf Polnisch. Ihre Eltern vermuteten, dass sie das Treffen arrangiert hatte, aber wenn das der Fall war, hatten sie nichts dagegen. Vielleicht hätten sie es sogar in der Tiefe ihrer Herzen gewollt.

»Ich habe etwas für dich.« Henry zog eine schwarze Schachtel, die mit einem goldenen Band umwickelt war, aus seiner Jackentasche und gab sie seiner Tochter. »Bitte, mach sie auf.«

Teresa hielt den Atem an, als sie eine Perlenkette darin sah. In ihrem Gesicht war unverhüllte Freude sichtbar.

»Leg sie um den Hals. Sie passt perfekt zu deinem schwarzen Kleid. Warte, ich werde dir helfen.«

Marta stand hinter ihrer Tochter und half ihr, sie anzulegen, danach drehte sich Teresa zum Spiegel um, der sich hinter der Bar befand. Dieses Mal schien es so, als ob ihre Eltern sie umarmten, und alle schauten sie im Spiegel an. Sie bemerkte, dass die beiden sie nicht wirklich berührten. Henry hielt Martas Hand über ihren Rücken.

Plötzlich erschien Cindy mit einer Kamera in der Hand.

»Jetzt dreht euch zu mir!« Der Blitz der Lampe erhellte für einen Moment den ganzen Raum. »Sie ist wunderbar!« Sie hatte die Kette sofort bemerkt und berührte die glänzenden Perlen sanft.

»Ja. Sie ist wunderschön!« Teresa verbarg ihre Bewunderung nicht. »Machst du bitte ein paar Fotos von allen Gästen?«

»Das ist meine Absicht. Und jetzt fliege ich weg und lasse euch allein.«

Das Licht des Kamerablitzes erhellte ab und zu den Raum. Cindy erfüllte Teresas Wunsch enthusiastisch und mit vollem Einsatz.

»Entschuldige mich, ich habe noch Gäste, die ich begrüßen muss …« Sie unterbrach, als sie sah, dass die Eltern nicht auf sie achteten, sondern mit sich selbst beschäftigt waren. Sie regte sich deswegen überhaupt nicht auf. Im Gegenteil, sie lächelte zufrieden.

Mein Plan funktioniert!

Teresa hatte sofort bemerkt, dass ihre Strategie funktionierte, aber dass es so schnell gehen würde, davon hätte sie nicht einmal zu träumen gewagt.

Sie drehte sich voller Energie um und fiel direkt in die ausgestreckten Arme von Steven Milles, Cindys Cousin.

»Entschuldige, ich habe dich nicht bemerkt.« Sie legte ihre Arme um seine Taille.

»Nichts ist passiert. Ich wollte mich nur vorstellen und dich natürlich beglückwünschen.« In seiner Hand hielt er einen kleinen, roten Umschlag. »Ein kleines Geschenk für dich, bitte.«

»Ich weiß, wer du bist. Cindy hat mir von dir erzählt. Was ist da drin?« Sie nahm den Umschlag.

»Schau rein. Cindy sagte, dass du das Theater liebst. Ich hoffe, es gefällt dir.«

Teresa öffnete den Umschlag und zog die Eintrittskarte für die Aufführung von "Hamlet" heraus, diesmal vorgestellt von einer neuen Schauspielergruppe.

»The Globe! Shakespeare Theatre. Das freut mich sehr.« Sie hatte diese Vorstellung schon zweimal gesehen, aber sie ließ sich nichts davon anmerken. »Das ist in einer Woche!?«

»Ja. Aber wenn es dir das kommende Wochenende nicht passt, tausche ich die Karten gegen andere aus. Ich glaube nicht, dass es damit ein Problem geben wird.«

»Nein, nein, nein. Es ist wunderbar. Ich habe den ganzen nächsten Samstag frei. Ich muss jetzt aber die anderen Gäste begrüßen. Hättest du Lust, mich zu begleiten? Du könntest uns von deiner Arbeit erzählen.«

»Ich glaube nicht, dass die Arbeit eines Arztes für jemanden von Interesse sein könnte.«

»Also, dann erzähl uns doch von Afrika.«

Steven nickte. Teresa packte seine Hand und zog ihn zu einer Gruppe, die in der Mitte des Raumes stand.

Sie traf sich hier mit den besten Freunden, die sie über die Jahre an der Universität begleitet hatten, und drei Dozenten, denen sie ihre Hilfe und ihren wertvollen Rat bei ihrer Doktorarbeit verdankte. Theodor Goldberg hatte ihr ein Thema vorgelegt, das sie nach Meinung aller drei sehr gut vorbereitet hatte: "Probleme der heutigen Familie in den hochentwickelten Ländern".

In diesem Moment stand Goldberg vor seinem größten politischen Gegner, dem konservativen Sir James Payrton. Sie hatte gehört, dass ihre politische Diskussion eines Tages mit einem Kampf geendet hatte. Im Endeffekt waren beide am nächsten Tag mit einem "blauen Auge" an der Universität erschienen.

Der dritte Professor, Frederik Keyton, stand an der Seite und hörte schweigend zu. Das Schicksal von Millionen von Flüchtlingen stand nun in dieser kleinen Bar im Zentrum Londons im Fokus.

»Das Europäische Parlament sollte dieses Problem lösen …«

»Du sprichst vom Europäischen Parlament und befiehlst den Engländern, die Union zu verlassen!« Goldberg setzte sich gegen seinen Gegner durch, mit der Unterstützung einer größeren Gruppe von Studenten, die der Ansicht waren, dass England nicht von der Europäischen Union getrennt werden sollte. »Was machen wir mit den Tausenden von armen Menschen, die in Italien auf ihre Einreise nach Westeuropa warten? Willst du sie auf das Schiff setzen und zurück in den Tod schicken?«

Niemand wusste zu dem Zeitpunkt, dass dieses Problem und der Zustrom von Ausländern mit der Zeit zunehmen und zu einem der Hauptthemen der Kampagne werden würden, die am 23. Juni 2016 ein Referendum zur Folge haben sollte, bei dem sich die Briten für die Trennung des Vereinigten Königreichs von der Europäischen Union entschieden. Und dass die von der EU finanzierten Flüchtlingslager in der Türkei und in Griechenland aus allen Nähten platzen würden.

»Ich habe eine Idee!« Teresa wollte die Diskussion beenden, obwohl sie wusste, dass ihr Vorschlag das Migrationsproblem nicht lösen würde. Keine Regierung und kein Politiker hatten bisher eine tragfähige Lösung gefunden.

»Wir hören dich, unsere Göttin, unsere Athene.« Payrton verbeugte sich theatralisch vor ihr.

»Konflikte und Kriege sind das Ergebnis menschlicher Natur und Fantasie, die von den Medien angetrieben wird, die uns ins Ohr flüstern, wie wir uns verhalten sollen. Sie zeigen uns, wer unser Feind und wer unser Freund ist. Manchmal kehren sich diese Rollen um. Freunde streiten und versöhnen sich wieder. Die heilbringenden Armeen, hinter denen die Rüstungsindustrie steckt, marschieren mit Befreiungsparolen um die Welt, um sich als ihr Heiler zu zeigen. Gut gegen Böse. Ich habe den Eindruck, je schrecklicher der Krieg ist, desto mehr Freude macht es, ihn zu beenden.« Für eine Weile herrschte Stille. Teresa fügte hinzu: »Die Länder, die Millionen durch den Verkauf von Waffen verdient haben, mit denen Gottes unschuldige Diener ermordet werden, sollten sie aufnehmen oder ihnen anständige Lebensbedingungen schaffen. Sind diese Menschen die Opfer der falschen Politik? Das werden Historiker sicher irgendwann beurteilen. Ich danke dem Herrn, dass ich in Europa und in einem Land lebe, in dem ich ohne Angst auf die Straße gehen kann und ohne den Gedanken, dass mir jemand aus irgendeiner Ecke den Kopf mit einem Gewehrschuss wegpusten könnte.«

»Es war schon mal anders in unserem Europa. Was die Flüchtlinge betrifft, so hätten einige der Schiffe mit ihnen um die ganze Welt fahren müssen«, fügte Goldberg hinzu.

»Und jetzt genug von der Politik.« Teresa zeichnete einen Halbkreis in die Luft, wie ein Schauspieler auf der Bühne. »Das ist mein besonderer Gast. Er wird uns von Afrika erzählen, von wo er gerade zurückgekehrt ist. Ich möchte Sie um Ruhe bitten, meine Herren.«

Steven hielt eine Hand in seiner Hosentasche. Dieser gebräunte, junge Mann sah aus wie jemand, für den der Blick von Hunderten oder gar Tausenden von Menschen, die ihn mit Aufmerksamkeit beobachteten, ein tägliches Brot war, etwas völlig Bedeutungsloses.

»Als ich hierherkam, hatte ich nicht erwartet, dass ich in dieser kleinen Bar eine echte Göttin sehen würde, vor der ich mich verneige.«

»Sie hat uns vor ein paar Jahren um den Finger gewickelt. Seitdem sind wir ihre treuen Sklaven, aber in ihrem steinernen Herzen hat die Göttin keinen Platz für menschliche Gefühle.« Payrton hob seinen Krug hoch. »Teresa! Auf dein Wohl.«

Cindy näherte sich und umarmte Teresa.

»Ihr irrt euch. Ich weiß es besser als jeder von euch. Teresa ist und wird für immer meine beste Freundin bleiben, und meine Schwester, die ich mir immer gewünscht habe. Ihr Herz ist offen für die wahre Liebe und ich bin mir sicher, dass sie sie eines Tages erleben wird.« Sie sah ihren Cousin an. »Steven, erzähl es uns endlich! Ich bin sehr neugierig, was du dort getrieben hast.«

»Mein Aufenthalt in Afrika sollte sechs Monate dauern.« Er glättete die Jacke, die sich an bessere Zeiten erinnerte. Sie sah aus, als hätte er sie von seinem älteren Bruder vererbt bekommen. »Bis zum Schluss war unklar, dass Somalia unser Ziel sein würde. Wir wollten in verschiedenen Krankenhäusern arbeiten und den Ärzten dort helfen, aber eine Person in unserer internationalen Ärzteorganisation fand es zu gefährlich. Wir erhielten eine Soldatentruppe zum Schutz, ein paar Autos mit medizinischer Ausrüstung, und wir bauten ein Krankenhaus in einer Region, die relativ sicher war. Wir hatten etwa sechzig Kilometer bis Mogadischu und von dort aus brachte man hauptsächlich Patienten zu uns. Aus den umliegenden Dörfern kamen viele Menschen zu uns, viele von ihnen waren zu Fuß unterwegs und riskierten, ihr Leben zu verlieren. Obwohl wir von den zahlreichen Konfliktzentren in diesem Land weit entfernt waren, haben wir indirekt jeden Tag durch unsere Patienten das Resultat gesehen. Besonders Kinder …« Er schwieg eine Weile, als ob er sich selbst fragte, ob er die Geschichte erzählen sollte.

In diesem Moment kamen ihre Eltern zu Teresa. Henry flüsterte ihr ins Ohr: »Ich habe ein Taxi bestellt. Ich will Marta London bei Nacht aus dem Autofenster zeigen. Später werden wir ein wenig durch den Hyde Park laufen und ich bringe sie zum Hotel. Du musst dir um uns keine Sorgen machen.«

»Hyde Park! Also jetzt, um diese Zeit? Verschieb es auf morgen, bitte. Mama wird nicht so schnell vor uns weglaufen.«

Soweit ich sehen kann. Warum zum Teufel will er sie mit ins Hotel nehmen, schließlich wohnt Mama bei mir!

Sie wollte schon nach dem Namen des Hotels fragen, aber schließlich biss sie sich auf die Zunge. Ihre Eltern umarmten sie und gingen weg. Sie hielten sich wie ein Liebespaar an den Händen.

»Erzähl weiter! Was ist mit diesen Kindern?« Einer von Teresas eingeladenen Freunden ermutigte Steven, die Geschichte weiterzuerzählen.

»Ja … Kinder. Es gibt schrecklich viele kranke, körperlich verstümmelte, psychisch und physisch missbrauchte Kinder. Mädchen, deren Eltern sie verstoßen hatten, weil sie von Banditen vergewaltigt worden waren, und aus diesem Grund hatten sie der ganzen Familie Schande gebracht. Oft waren es die Eltern, die die Beseitigung der Tochter angeordnet hatten, die dabei schwanger geworden war. Das Urteil wurde in der Regel von älteren Brüdern oder Onkeln vollstreckt. In einigen Fällen nahm der Vater die Tochter mit auf eine Reise und kehrte allein nach Hause zurück.«

»Das klingt doch absurd. Woher kommst du?« Tom, der neben Teresa stand, schüttelte ungläubig mit dem Kopf.

»Allein aus der Teufelshölle! Bis jetzt hatte ich nicht gewusst, dass es sie gibt. Jetzt kann ich sie dir auf der Karte zeigen. Eines Tages fanden unsere Soldaten ein bewusstloses dreizehnjähriges Mädchen, fünfhundert Meter vom Lager entfernt, im achten Monat schwanger. Wir konnten sie und ihren Sohn retten, den sie in sich trug. Das Mädchen erinnerte sich nicht, wie lange sie wanderte, bevor sie unser Lager sah. Ich glaube, dass sie etwa drei Tage unterwegs war, ohne zu trinken oder zu essen. Später erzählte sie uns, dass ihr Vater sie in die Wüste brachte, sie mit einer Schnur fesselte, einen Stein in seine Hand nahm und ihren Kopf damit zerschmettern wollte. Vermutlich hörte Allah ihren verzweifelten Schrei und ihr Flehen, ihr Leben zu verschonen, denn ihr Vater warf den Stein beiseite und ließ sie gefesselt zurück. Nach ein paar Stunden schaffte sie es, sich zu befreien. Die ganze Familie wandte sich von ihr ab; sie würde lieber sterben, als wieder nach Hause zu gehen.«

»Was ist dann mit ihr passiert?« Cindy verfolgte die Geschichte ihres Cousins mit Entsetzen. »Sie blieb insgesamt etwa sechs Wochen bei uns. Vier Wochen vor der Geburt des Kindes und nach weiteren zwei Wochen brachten wir sie nach Mogadischu, einem Zufluchtsort für alleinerziehende Mütter. Was anschließend mit ihr passiert ist, kann ich dir nicht sagen, denn wir hatten keine Nachrichten von ihr. Ich hoffe, dass sie nicht in die Hände ihrer Familie oder der terroristischen Miliz geraten ist. Die meisten Patienten wurden nach Hause geschickt, nachdem wir sie versorgt hatten. Manche von ihnen mussten einige Zeit in speziell für die Behandlung eingerichteten Zelten bleiben. Im Prinzip war dies nur nach komplexen Operationen notwendig. Es gab auch welche, die leider zu spät zu uns kamen. In solchen Fällen haben wir sie mit Schmerzmitteln versorgt und schweren Herzens nach Hause geschickt. Die Dankbarkeit dieser Menschen für die Hilfe war unser größter Lohn. Es war wahrscheinlich das Einzige, was mich motiviert hat, dort das ganze Jahr über zu bleiben. Jeden Abend verließ ich das Lager und ging auf einen Hügel, der weniger als einen Kilometer von unserem Lager entfernt war, um diese fast mondähnliche Landschaft bei Sonnenuntergang zu bewundern. Noch bevor sich die riesige rote Kugel hinter dem Horizont versteckte, kreiste eine Herde von Hyänen mit angehobenen Schnauzen in sicherer Entfernung von mir in der Hoffnung, dass sie mich eines Tages erwischen und in Stücke reißen könnten. Es sah so aus, als ob sie um eine glühende Pfanne herumjagen würden, die Wellen heißer Luft um sich wirft. Damals erkannte ich nicht einmal die Gefahr, die auf mich zukam. Ich habe mir diese Tiere immer als feige Hunde vorgestellt, die aus Angst vor dem Anblick des Menschen fliehen. Ich erfuhr viel später, dass selbst ein einsamer Löwe seine Beute liegen lässt, wenn er eine Herde dieser gefräßigen Tiere sieht. Um ein Haar wäre es damals zu spät für mich gewesen. Eines Abends saß ich, wie immer, auf meinem Hügel und tauchte in Gedanken in England ein. Ich träumte davon, im Regen durch die Straßen Londons zu gehen. Alle versteckten sich unter schwarzen, riesigen Regenschirmen, und ich war der Einzige, der sein Gesicht zum Himmel richtete. Wir alle vermissten den Regen, die angenehme Kälte.

Ich wurde durch das Bellen des Anführers der Herde geweckt, diesen Monstern, etwa zwei Meter von meinem Kopf entfernt. Aus seinem mit Zähnen bewaffneten Maul, das mir in diesem Moment viel schrecklicher als das eines weißen Hais erschien, lief Speichel. Seine bösen Augen richteten sich auf mich, und er wartete auf den günstigsten Moment zum Angriff. Die restlichen Hyänen umkreisten mich, ohne mir die geringste Chance zu geben, zu entkommen. Ich lag vor Angst gelähmt da, konnte mich nicht bewegen oder schreien. Als einer von ihnen es wagte anzugreifen und mein Bein über dem Knöchel in die Schnauze packte, schloss ich meine Augen und bat Gott, dass mich die Bestien im Handumdrehen töten sollten, damit ich nicht stundenlang mit den zerrissenen Eingeweiden daliegen und sie in der Agonie blind anschauen musste.

Eine Maschinengewehrsalve, die von einem der beiden Soldaten abgefeuert wurde, die auf der Suche nach mir waren, krachte und pfiff ein paar Zentimeter über meinen Kopf. Sie machte ein Sieb aus demjenigen, der mich am Bein hielt. Die anderen Monster begannen zu fliehen. Einige von ihnen wurden getötet. Der Rest der überlebenden Herde fing unabhängig von den Kugeln, die an ihnen vorbeizogen, mit dem Fest an. Der Anblick war schrecklich. Einer der Soldaten machte ein paar Fotos von diesem Kannibalismus.«

Steven zog das Handy aus seiner Jackentasche und durchsuchte die Fotos.

»Oh, ich sitze hier und ein Soldat verbindet mein Bein. Sie hatten natürlich keinen Verbandskasten dabei, also rissen sie mein Hemd in Streifen. Und hier sind noch weitere Fotos.«

Er gab Cindy sein Handy. Ein paar Leute standen um sie herum und betrachteten die Fotos mit Interesse. Als sie ihren Cousin mit einem verwundeten und schrecklich blutenden Bein sah, zeigten sich Tränen des Mitgefühls auf ihren Wangen. Cindy konzentrierte sich auf das Durchblättern der Fotos, aber auf einmal hörte sie auf, die Bilder zu wechseln. Sie stoppte ein Bild mit dem Finger und brachte das Gesicht des fotografierten Mädchens näher.

»Ist das die, die ihr am Lager gefunden habt?« Sie zog das Handy vor Stevens Augen.

»Ja. Der zweite Tag nach der Geburt des Sohnes.«

»Sie ist doch selbst noch ein Kind!«

Sie näherte sich dem Rest der Leute und zeigte ihnen nacheinander die Fotos. Zu dieser Zeit kamen zu Teresas Gästen noch andere, wahrscheinlich regelmäßige Gäste der Kneipe, hinzu. Alle, die sich für Stevens Geschichte interessierten, schufen einen zweiten Kreis um sie herum und hörten sich seine Geschichte an.

»Jesus Maria …«, einer der Fremden stöhnte ungläubig und betrachtete das Bild eines schwarzen Mädchens, das mit schwarzen Augen, wie zwei glühende Kohlesteine, in die Kamera sah und ein großes Kind mit kontrastierender rosa Hautfarbe in den Armen hielt. »Wie konnte ein so kleines Mädchen ein so großes Kind zur Welt bringen?«

»Das Kind war nicht groß. Soweit ich mich erinnere, wog es etwa fünf Pfund. Nur in den Armen einer so zierlichen Mutter sieht es überproportional groß aus. Wir haben es mit einem Kaiserschnitt herausgeholt. Ohne unsere Hilfe hätten beide diese Geburt nicht überlebt. Zurück zu meinem Treffen mit den Wüstenhunden. Das war mein letzter Abend auf diesem Hügel. Ich wagte es nie wieder, allein aus dem Lager zu gehen. Wie auch immer, ich verbrachte die nächsten zwei Wochen als Patient im Krankenhaus, und weitere drei Wochen ging ich mit Gehstützen. Dieses Monster hat mir den Knochen gebrochen!«

Als hätte er in den Augen einiger Zuhörer Skepsis gesehen, stellte Steven seinen linken Fuß auf den Stuhl und rollte sein Hosenbein hoch.

»Es sieht schrecklich aus!« Teresa lehnte sich nach unten, um die Narbe zu sehen. Das Schienbein über dem Knöchel sah aus, als hätte es jemand an zwei Stellen in circa zehn Zentimeter Entfernung getrennt und das fehlende Teil zurückgesetzt.

»Ich hatte Glück, dass meine Kollegen mich sofort operierten und die Infektion nicht eindrang. Solche Bisse heilen nicht so gut.«

»Ich habe gehört, dass einige Einheimische die Hyänen in ihren Häusern wie wir Hunde halten. Hast du schon mal so ein Exemplar an der Leine gesehen?«, fragte Professor Keyton.

»Ich sah nur einen Pavian an der Leine. Aber du hast Recht, ich habe auch davon gehört, ebenso wie von der Tatsache, dass der Koran das Essen von Hyänenfleisch nicht verbietet. Schrecklich!«

»Und wer ist dieser schwarze, gutaussehende Mann?«

Cindy gab Steven sein Handy mit einem Bild, auf dem er einen dunkelhäutigen jungen Mann umarmte, der einen Arztkittel trug.

»Das ist Bobby. Er kommt aus Äthiopien. Wir haben zusammen Medizin studiert. Er ist mein liebster Freund.« Stevens Gesicht war leicht gerötet. »Bobby hatte diese Reise organisiert und er überredete mich letztendlich, dorthin zu gehen.«

»Bleibst du jetzt in England?« Teresa sah ihm in die Augen.

»Ja. Auf jeden Fall. Ich habe meine Familie und Freunde vermisst. Ab nächster Woche arbeite ich wieder im Krankenhaus.«

»Ist das Theaterticket, das du mir geschenkt hast, das einzige Exemplar, das du bekommen hast? Weißt du, ich mag es nicht, allein ins Theater zu gehen.«

Steven nahm seine Brieftasche aus der Jackentasche und holte das gleiche Ticket heraus, das er Teresa gegeben hatte.

»Wenn ich mich nicht irre, sitzen wir nebeneinander.« Das Lächeln erhellte sein gebräuntes Gesicht. Stevens blaue Augen trafen wieder auf Teresas Blick.

»Ich bin so glücklich. Du musst mir mehr über dich erzählen.«

Steven nickte und packte Teresa an der Hand.

»Sehr gerne, vorausgesetzt, dass ich auch etwas über dich erfahre. Cindy ist sehr gesprächig, wie du weißt, aber wenn es um dich geht, war sie still wie ein Grab. Sie sagte, dass ich alles selbst aus dir herausholen muss.«

Die letzten Gäste gingen kurz vor zwölf Uhr. Steven bestand darauf, Teresa nach Hause zu bringen, aber sie weigerte sich kategorisch. Angesichts dieses charmanten Cousins ihrer besten Freundin hatte sie andere Pläne, bei denen ein One-Night-Stand nicht infrage kam.

*