Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

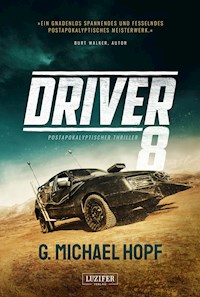

- Herausgeber: Luzifer-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: The End - Gordon Van Zandt

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Krieg! Alles, was Gordon Van Zandt wollte, war einen sicheren Platz für seine Familie zu finden, nachdem die Zivilisation mit der Detonation einer Super-EMP-Bombe über Nordamerika zu einem abrupten Ende kam. Nach einem leidvollen Weg fand er eine Zuflucht in den Bergen Idahos. Allerdings suchte er dort vergeblich Ruhe, sondern fand sich zwischen politisch hochexplosiven Fronten wieder, denen sein Bruder Sebastian zum Opfer fiel, als er von einem ehemaligen US-Offizier ermordet wurde. Gordon sah sich gezwungen, in einen Krieg zu ziehen, den er nie wollte, wenn seine Familie überleben sollte. Mit Rache im Herzen und einer Armee im Rücken geht er in die Offensive gegen diejenigen, denen er vormals Treue geschworen hatte. Krieg ist die Hölle – und viele werden nun herausfinden, wie wahr diese Worte sind. Lesen Sie auch: THE END (1) - Die neue Welt THE END (2) - Der lange Weg THE END (3) - Zuflucht THE END (4) - Hoffnung und Tod

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 390

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Sammlungen

Ähnliche

THE END 5

G. Michael Hopf

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Andreas Schiffmann

Copyright © 2015 by G. Michael Hopf All rights reserved. No part of this book may be used, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the written permission of the publisher, except where permitted by law, or in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews.

Dieser Roman ist ein fiktives Werk. Namen, Charaktere, Orte und Ereignisse entspringen der Fantasie des Autors oder werden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit zu tatsächlichen Ereignissen, Schauplätzen oder Personen, lebendig oder tot, ist rein zufällig.

Impressum

Deutsche Erstausgabe Originaltitel: Blood, Sweat & Tears Copyright Gesamtausgabe © 2016 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Cover: Michael Schubert Übersetzung: Andreas Schiffmann

Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2016) lektoriert.

ISBN E-Book: 978-3-95835-153-0

Sie lesen gern spannende Bücher? Dann folgen Sie dem LUZIFER Verlag aufFacebook | Twitter | Pinterest

Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen und senden Ihnen kostenlos einen korrigierten Titel.

Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Allen Veteranen gewidmet, die unserer großartigen Republik gedient haben. »Alle gaben viel, viele gaben alles.«

»Ich möchte diesem Haus sagen, was ich auch zu denjenigen gesagt habe, die sich dieser Regierung angeschlossen haben: Ich habe nichts anzubieten als Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Vor uns liegen viele, viele lange Monate des Kampfes und Leids …« Winston Churchill

Prolog

19. Oktober 2066

McCall, Idaho, Republik Kaskadien

Haley blickte über die hügelige Landschaft, die hier und dort von Baumgrüppchen aus hohen Espen gespickt war, zum Jughandle Mountain und seinem von Neuschnee weißen Gipfel. Sie liebte die Aussicht, die sie vom Haus aus auf diese majestätische Naturkulisse genoss. Zuletzt hatte sie vor Jahren auf der grauen, verwitterten Terrasse gesessen und sich daran erfreut, und noch länger war es her, dass sie dies gemeinsam mit ihrem Vater getan hatte. Haleys unverhoffte Ankunft auf dem alten Gut der Van Zandts stieß ihre Söhne Hunter und Sebastian offenbar vor den Kopf, doch Gordon fühlte sich anscheinend auf besonders unangenehme Weise davon überrumpelt, wenn es auch nicht gänzlich unerwartet war.

Nach Sebastians Eintreffen mehrere Wochen zuvor und Hunters Auftauchen am heutigen Morgen hatte er schon befürchtet, dass Haley nicht allzu lange auf sich warten lassen würde. Sie war eine aufgeweckte Frau, der kaum etwas entging. Das machte ihn stolz, da er ihr diese Tugend schon in jungen Jahren vorgelebt hatte, und anscheinend war etwas davon hängen geblieben.

Die beiden lachten und weinten miteinander, während Haley seine Wissenslücken schloss, indem sie ihm erzählte, was seit dem letzten Treffen der beiden in ihrem Leben geschehen war. Gordon verschwieg ihr, dass er dank verlässlicher Kontaktpersonen innerhalb der Regierung schon alle Informationen kannte, die sie ihm jetzt gab.

Hunter und Sebastian saßen währenddessen in der behaglichen, sicheren Wohnung und beobachteten, wie ihre Mutter und ihr Großvater Versäumtes nachholten.

»Was für ein verrückter Tag«, sagte Hunter laut seufzend. Er spiegelte sich in der großen Fenstertür, die auf die Terrasse hinter das Haus führte, wo Haley und Gordon gerade Hand in Hand saßen.

Ihr Frohsinn und Kummer kam und ging abwechselnd wie die Gezeiten. Auch wenn sie jahrelang getrennt voneinander gewesen waren, erkannte Hunter sofort die innige Verbindung zwischen Vater und Tochter, die allein schon durch den Austausch der Zwei wieder auflebte.

Sie streichelte immerzu Gordons Kopf und hatte seine ununterbrochen zitternde Hand nicht losgelassen, seit sie eine Stunde zuvor zu ihm hinausgegangen war.

»Ich krieg langsam Hunger, und Großvater hat nichts Gutes zu essen im Haus«, meinte Sebastian, während er die dürftige Auswahl an Lebensmitteln auf den Regalen der Vorratskammer sichtete. »Es wirkt so, als würde er immer noch nur überleben. Was haben wir denn hier? Thunfisch, noch mehr Thunfisch und – oha – Thunfisch in Öl«, zählte er auf, während er eine Dose hochhielt.

»Und was wirst du jetzt machen?«, fragte Hunter spöttisch.

»Hör mal, ich bin jetzt schon länger als eine Woche hier, glaube aber immer noch, irgendwann mal etwas Anständiges in diesem staubigen alten Schrank zu finden«, klagte Sebastian und schloss die Tür. »Lass uns in die Stadt fahren. Das Restaurant im Hotel McCall ist klasse.«

Hunter konnte seine Augen nicht von den beiden draußen Sitzenden abwenden. Streng genommen beobachtete er sie nicht nur, sondern weidete sich geradezu an ihnen, so als träume er und sei an einen Ort versetzt worden, wo Wunder geschehen können.

»Bruder, du begreifst doch wohl, wie außergewöhnlich das hier ist, oder?«, erwiderte er.

Enttäuscht darüber, dass er nichts Essbares finden konnte, trat Sebastian aus der Küche und ging zu seinem Bruder. »Das tue ich und darum wollte ich auch, dass du herkommst.«

»Großvater zu sehen ist wirklich toll. Mir kommt es vor, wie eine Gelegenheit, George Washington persönlich zu treffen.«

»Bloß ohne dessen schlechte Zähne«, witzelte Sebastian.

»Ist für dich eigentlich alles nur ein Witz?«

»Ich bin schon eine Weile hier, und es ist ja nicht so, dass ich diesen Augenblick nicht zu schätzen wüsste – glaub mir, das tue ich –, aber ich habe im Moment einfach nur Hunger, und du weißt, wie grantig ich werden kann, wenn ich nichts zwischen die Kiemen kriege.«

»Achtung, sie kommen wieder rein«, sagte Hunter aufgeregt, als er sah, wie Haley mit Gordon aufstand und auf die Glasschiebetür zuging. Er lief hinüber und zog sie auf. Als ein kräftiger Windstoß hineinwehte, fiel ihm wieder ein, dass es in den Bergen deutlich kälter war als in seiner neuen Heimat mitten in Texas.

»Dein Großvater muss etwas zu sich nehmen«, sagte Haley, während sie Gordon in die Wohnung führte.

»Na, meine Rede!«, rief Sebastian erfreut.

»Kein Problem, was soll ich denn zubereiten?«, fragte Hunter, der immer gerne half.

Als die beiden hereingekommen waren, schloss Haley die Tür und wandte sich an Gordon: »Was möchtest du denn gerne essen, Dad?«

»Ein Steak, medium, nicht ganz durchgebraten«, antwortete er.

»Ein Steak? Du hast keine, das weiß ich genau«, beteuerte ihm Sebastian. »Ich weiß es genau, weil ich nämlich die Gefriertruhe in der Garage gründlich durchstöbert habe.«

Gordon hielt einen Zeigefinger in die Höhe und entgegnete: »Wartet mal. Warum setzt ihr euch nicht einfach alle, während ich Abendessen mache?«

»Nein Dad, wir können das doch übernehmen. Du siehst müde aus«, beharrte Haley. »Vielleicht solltest du dich ein wenig ausruhen.« Sie ließ seinen Arm die ganze Zeit nicht los.

Gordon schaute in ihre hellen Augen und versicherte ihr in einem zuversichtlichen Tonfall: »Ich bin fit, jetzt nehmt Platz und entspannt euch.«

»Soll ich den Grill anschmeißen?«, erkundigte sich Hunter.

»Setz dich einfach und trink etwas«, meinte Gordon. Auf dem Weg zu seinem Arbeitszimmer hielt er kurz inne und drehte sich um. »Im Schrank unter der Treppe steht eine alte Holzkiste. Ich hoffe, ihr mögt Scotch.« Daraufhin ging er weiter und verschwand im Schatten.

»Mom, ich … äh … ich komme einfach nicht darüber hinweg.«

»Bist du mir immer noch böse?«, fragte Haley.

Er trat auf sie zu und verneinte. »Ich kann's bloß immer noch nicht fassen. Wie ist das überhaupt möglich?«

»Alles ist möglich, wenn man sich dafür einsetzt«, sagte Haley.

»Was soll das denn jetzt wieder heißen?«, erwiderte Hunter.

»Bist du wirklich so begriffsstutzig?«, unterstellte ihm Sebastian.

»Wie hält man so etwas denn bitteschön geheim?« Hunter schaute sie gespannt an, während er auf eine Antwort wartete, die seine Neugierde stillen würde.

Haley stellte sich vor ihn und streichelte ihm über seine stoppeligen Wangen. »Indem man genau weiß, auf welche Freunde man zählen kann. Denn das ist das Wichtigste.«

»Und außerdem?«

»Und außerdem habe ich einen trockenen Hals. Wie wär's, wenn du mal diesen Scotch holst?« Damit ging sie an Hunter vorbei in den großen Raum, um es sich dort bequem zu machen.

»Bin dabei, Mom«, sagte Sebastian und verschwand in Richtung Treppe.

Hunter folgte Haley und ließ sich neben ihr auf der Couch nieder. »Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist einfach wunderbar.«

»Und doch traurig«, ergänzte sie leise.

Hunter schaute ihr ins Gesicht und erkannte darin ihre Anspannung. »Was hast du?«

Sie nahm eine seiner Hände und drückte sie.

»Heiliger Strohsack, dieser Scotch ist mehr als neunzig Jahre alt«, freute Sebastian sich mit gepresster Stimme, wobei er eine Flasche Macallan 30 Years Old hochhielt, der 2014 abgefüllt worden war.

Gordon kam lachend aus dem dunklen Flur. »Das ist die letzte Flasche meines alten Kameraden Jimmy. Er hat mir einst drei davon geschenkt. Eine habe ich Colonel Barone gegeben – ich habe sie an dem Tag geöffnet, als ich in mein Amt eingeführt wurde –, und diese hier, soll heute zur Feier des Tages aufgemacht werden, weil wir wieder als Familie zusammen sind.«

Sebastian ging strahlend zu den anderen und stellte die Flasche und vier Gläser auf den Tisch.

Gordon schlurfte hinüber und setzte sich. Als er in die Polster sackte, seufzte er.

»Alles in Ordnung?«, fragte Haley.

»Könnte nicht besser sein, ich wünschte mir bloß, dass deine Mutter jetzt auch hier wäre, das ist alles«, meinte Gordon stöhnend.

»Ich auch«, entgegnete Haley.

»Bitte sehr«, sagte Sebastian, während er jedem einen Scotch reichte.

»Worauf sollen wir denn anstoßen?«, fragte Hunter.

»Auf die Familie?«, schlug Gordon vor und hob sein Glas hoch.

Dann sprachen alle gleichzeitig: »Auf die Familie.«

Sie stießen an und tranken genüsslich einen Schluck.

»Wann gibt's denn jetzt ein Steak?«, drängte Sebastian, dessen Magen sich bereits vor Hunger verkrampfte.

»Bald«, antwortete Gordon, während er sein Glas schwenkte und den satten dunkelbraunen Farbton des Scotchs bewunderte.

»Tut mir leid, aber ich würde gerne hören, wie es weiterging. Wie bist du schließlich Präsident geworden?« Hunter war auf die Kante der Couch gerutscht, wohingegen sich die anderen zwanglos zurückgelehnt hatten, und es sich auf den weichen Polstern bequem machten.

Gordon schaute auf seine Uhr. »Wir haben noch ein bisschen Zeit. Äh, wo waren wir noch gleich stehen geblieben?«

»Bei dem Gefecht um die Rainbow Bridge«, kam es wie aus der Pistole geschossen von Hunter.

»Ach ja, richtig. Wir hatten gerade Major Schmidt geschlagen«, entsann sich Gordon und schaute nach unten auf sein Getränk. Seine Hand zitterte wieder, während er das Glas an den Mund führte und noch einen Schluck nahm. »Ich brachte Sebastians Leichnam zum Haus zurück, wo wir ihn noch am selben Tag im Garten begruben. Er war der erste Van Zandt, der dort beerdigt wurde.«

»Ich vermisse ihn bis heute«, erwiderte Haley leise.

»Ich auch«, pflichtete ihr Gordon bei. Seine blauen Augen leuchteten noch genauso kräftig wie in seinen besten Jahren, doch als sie hineinschaute, konnte sie auch seinen Schmerz erkennen. Er hatte ungeheuer viel Tod und Tragik in seinem Leben erlebt. Leid war ihm schon in seiner frühesten Jugend zuteilgeworden. In diesem Zimmer saßen nun die einzigen direkten Verwandten, die er noch besaß. Auch wenn die Jungs nicht seinen Nachnamen trugen, floss doch sein Blut durch ihre Adern.

Gordon schüttelte seinen Schwermut ab und fuhr fort: »Also, das Gefecht um die Rainbow Bridge. Nun, hinterher geschah gar nicht mehr viel. Wie in den meisten Kriegen kommt es zu Schlachten und danach passiert oft tage- oder wochenlang gar nichts. Damals war es genauso. Dass dieser Sieg noch weitere kleine nach sich zog, war unser Glück. Außerdem erhielten wir schon früh tatkräftige Verstärkung. Gunny hatte Master Sergeant Simpson ausfindig machen und ihn dazu überreden können, sich uns anzuschließen. Zunächst hatte er sich nicht für unsere Sache stark machen wollen, hielt es dann aber nach allem, was ihnen der Colonel zugemutet hatte, für das Beste, seine Marines zu fragen, was diese wollten. Sie stimmten mit überwältigender Mehrheit dafür, nach Kaskadien überzusiedeln.«

Hunter unterbrach Gordon und fragte: »Wie? Wie hat es Gunny geschafft, sie zu überreden?«

»Ganz einfach, jeder sehnt sich doch nach einem Ort, an dem er sich zu Hause fühlen kann«, antwortete der alte Mann.

»Das klingt plausibel«, sagte Hunter.

»Mit den Marines des Sergeants und vielen lokalen Rekruten bekamen wir eine stattliche Armee zusammen. Bei den meisten Angeworbenen, und damit meine ich ungefähr fünfundsiebzig Prozent, handelte es sich um ganz normale Durchschnittstypen ohne Erfahrung, Ausbildung oder militärische Kenntnisse. Nach unserem Sieg ließen wir nichts anbrennen. Ich wusste, dass ich jetzt nicht still sitzen und zulassen durfte, dass die Leute träge oder selbstgefällig wurden. Auch ohne Chenoweths Hilfe beeilte ich mich gemeinsam mit ein paar anderen, unser neues Heer auszubilden und auszurüsten.«

»Chenoweth, Chenoweth, woher kenne ich diesen Namen bloß?«, sagte Hunter nachdenklich. »Wer war er noch mal?«

»Ich würde lieber nicht weiter über ihn sprechen«, deutete Gordon an.

Haley brummte etwas Unverständliches.

»Was? Wer war er denn?«, erkundigte sich der Junge neugierig und beugte sich weiter über den breiten Wohnzimmertisch. Er war gespannt darauf, etwas zu hören, das nur wenige je erfahren hatten.

»Er war ein …«, blaffte Haley verächtlich, doch Gordon lenkte ein und sagte: »Liebes, du brauchst deinen Blutdruck nicht unnötig in die Höhe zu treiben.«

Hunter ließ allerdings nicht locker. »Ihr müsst es mir sagen.«

»Du wirst schon bald erfahren, wer Mr. Chenoweth war«, beschwichtigte ihn Gordon.

»Na gut, aber du hast mich definitiv neugierig gemacht. Erzähl mir wenigstens, wie der Angriff auf Mountain Home gelaufen ist«, bat Hunter.

Gordon schaute zu Sebastian hinüber, der bedächtig an seinem Glas nippte. Er ignorierte Hunter nicht, sondern überlegte stattdessen, weshalb die beiden Jungen so gegensätzlich waren. »Du bist wirklich kein redseliger Mensch, oder?«

Überrascht von dieser Frage richtete sich Sebastian auf und antwortete: »Nein, ich halte mich eher bedeckt, außer es geht um etwas, das wirklich wichtig ist.«

»Du hältst nichts von alledem für wichtig?«, hakte Gordon erstaunt nach.

»Das meinte ich damit nicht. Ich möchte schon sehr gerne herausfinden, wie alles begonnen hat, möchte euch deshalb aber nicht mit endlosen Fragen löchern wie jemand, den ich kenne.« Die Bemerkung war ein ganz offensichtlicher Seitenhieb gegen Hunter.

Dieser konterte: »Er ist nur maulfaul, sonst nichts. Na ja, wenigstens arbeite ich nicht für …«

»Nicht schon wieder«, schnauzte ihn Sebastian an, um ihn abzuwürgen.

»Jungs, das reicht.« Gordon belehrte die beiden. »Ihr müsst lernen, wie viel Verwandte und Familie für euch bedeuten, und euch bewusst machen, dass euch gegenüber hier die einzige Person sitzt, der ihr vertrauen könnt.«

»Ich ärgere mich aber einfach ständig über ihn«, sagte Hunter.

»Lasst euch nicht durch Belanglosigkeiten davon ablenken, worauf es wirklich ankommt, wenn man das größere Ganze in Betracht zieht«, betonte Gordon. »Ihr braucht einander.«

Sebastian entschuldigte sich: »Sorry.«

Gordon schaute Hunter intensiv an, damit dieser das Gleiche tat. Der Junge erwiderte seinen Blick nervös, bevor er sich an Sebastian wandte: »Sorry.«

»Prima. Und nun lasst mich weitererzählen. Wir hatten also Schmidt geschlagen und die darauffolgenden acht Wochen mit der Ausbildung von Rekruten für unsere neue Armee zugebracht. Vereinzelt kam es immer wieder zu kleinen Auseinandersetzungen mit US-Truppen, vor allem Einheiten der früheren Nationalgarde von Idaho, die man zu uns hinaufgeschickt hatte, aber keine größeren Kämpfe bis zum Angriff auf Mountain Home. Mir war klar, dass der einzige Weg, um diesen Krieg zu gewinnen, in offensivem Verhalten bestand. Wir hatten zwar einen Vorteil, mussten aber verhindern, dass Conner eine weitere Streitmacht ins Feld schickte, also war es wichtig, ihn an einem empfindlichen Punkt zu treffen.«

Hunter konnte sich nicht zügeln, denn eine weitere Frage brannte ihm auf den Lippen: »Warum dort und nicht in Fort Lewis, das nicht so weit von Olympia entfernt war?«

»Wir sandten ein kleines Aufgebot nach Washington, doch es kam nur bis Yakima. Ich hatte gedacht, den Krieg möglichst schnell für uns entscheiden zu können, indem ich versuchte, Conner auf seinem eigenen Boden zu schlagen und Cheyenne zu erobern, wobei Mountain Home halt auf dem Weg lag. Wäre es uns gelungen, seine Hauptstadt zu belagern, hätten wir einen Friedensvertrag aushandeln und alles rasch zu Ende bringen können. Deshalb ließ ich meine Armee gegen Charles' Willen nach Süden ausrücken. Darüber hinaus musste ich auch das Wetter berücksichtigen, denn ich wollte nicht, dass sie während der Wintermonate im Tal stecken blieben.«

»Dennoch bist du ein hohes Risiko eingegangen, sie im Herbst nach Cheyenne zu schicken«, schob Hunter ein.

»Schön und gut, doch zu dieser Zeit brauchten wir dringend ein eindeutiges Erfolgserlebnis, um Conner, Olympia und dem Volk zu beweisen, dass wir gewinnen konnten, und zwar im großen Stil. Du musst eines verstehen, Hunter: Nicht alle Einsätze werden ausschließlich unter militärstrategischen Gesichtspunkten durchgeführt, sondern auch aus politischen Gründen und zum Heben der Moral. Mit dem Überfall auf Mountain Home hatten wir alle unsere Ziele erreichen wollen. Das Erste bestand darin, jeglichen Zweifel daran aufzuheben, unsere frühen Siege seien lediglich Zufälle gewesen. Außerdem hegte ich die Hoffnung, dass Conner im Falle eines Sieges unsererseits bezüglich Mountain Home einfach nur verhandeln wollte. Natürlich wurde ich enttäuscht.« Gordon machte eine Pause, um einen Schluck Scotch zu trinken.

»Sag ihnen wieso, Dad«, verlangte Haley.

Hunter schaute erst sie an und dann ihn.

Selbst Sebastian wurde nach den Worten seiner Mutter hellhörig.

Gordon schüttelte sichtlich frustriert den Kopf.

»Ich weiß nicht, warum dich das immer noch aufreibt. Wir alle wissen doch, wie es letzten Endes ausgegangen ist«, meinte Haley.

»Ich war einfach nur ein Dummkopf. Als ich jünger war, habe ich mich zu leicht von meinem Zorn leiten lassen«, gestand ihnen Gordon und blickte auf, um nun Hunter zu fixieren. »Lass nicht zu, dass dich der Zorn in Beschlag nimmt, der uns Van Zandts so zu eigen ist. Lenke ihn lieber in andere Bahnen und beherrsche ihn; verhindere, dass er dich beherrscht.«

Der Junge nickte.

Sebastian tat es ebenfalls, weil er genau wusste, dass auch ihm schnell die Sicherungen durchbrannten.

»Was geschah dann?«, fragte Hunter ungeduldig, weil er seinem Großvater keine Pause gestatten wollte.

Gordon lehnte sich zurück und betrachtete kurz das breite Gemälde über dem Kamin. Immer noch hörte er die Stimme von Samantha in seinem Kopf, die ihn davon hatte überzeugen wollen, dass dieses Bild statt einer Muskete oder eines ausgestopften Wildtiers dorthin gehöre, die ihm wesentlich lieber gewesen wären. Aber schließlich hatte er doch nachgegeben und ihr ihren Willen gelassen. Das Leben war zu kurz zum Streiten, hatte er damals gedacht. Wenn es sie glücklich machte, etwas von ihrem Lieblingsmaler an einen Platz zu hängen, wo es jedem auffiel, wie hätte er ihr dies verleiden können? Während er nun über jene Entscheidung nachdachte, war er froh darüber, dass er sich hatte breitschlagen lassen. Denn der Anblick des Gemäldes erinnerte ihn an sie und rief ihm noch einmal ins Bewusstsein, wie wundervoll sie gewesen war. Er bedauerte, dass sie über den Haushalt hinaus kein vergleichbares Temperament an den Tag gelegt hatte, was ein Grund dafür gewesen war, dass er einige Male in schlimme Schwierigkeiten geraten war.

Haley berührte ihn am Knie. »Dad?«

Plötzlich aus seinen Erinnerungen gerissen entschuldigte sich Gordon: »Tut mir leid, ich bin wohl in Gedanken abgeschweift. Das dort drüben war nämlich das Lieblingsbild eurer Großmutter.«

»Irgendwie passt es nicht wirklich hierher«, fand Sebastian, während er es betrachtete. »Wer ist denn die Person auf dem Bild?«

»Anastasia, eine russische Zarin«, erklärte ihm Gordon. »Stilistisch wurde es der Ikonenmalerei angelehnt, wie man sie oft in orthodoxen Kirchen gesehen hat.«

»Ach so, dann ergibt es Sinn.« Sebastian neigte den Kopf zur Seite. Nun da er ein wenig mehr über das Gemälde wusste, erkannte er auch dessen Wert.

»Ist übrigens ein Original. Dafür musste ich damals eine ganz schöne Stange Geld hinlegen«, fuhr Gordon fort.

»Und jetzt ist es wertlos«, meinte Hunter.

»Ganz im Gegenteil.« Gordon nahm das Kunstwerk in Schutz. »Für mich ist es unbezahlbar, und ich bin mir sicher, mancher würde jetzt einen unglaublich hohen Betrag dafür hinblättern. Smirnoff war ein renommierter Maler des ausgehenden 20. Jahrhunderts.«

»Wie dem auch sei, bitte erzähl doch weiter davon«, bat Hunter, »was in Mountain Home geschah.«

»Zuvor möchte ich aber nochmals betonen, dass man sich im Leben auf keinen Fall nur von seinen Gefühlen leiten lassen darf. Denn man definiert sie dann anders, um sie zu beschönigen, nämlich als Leidenschaft, aber ich sage euch: Zu viel davon bringt euch in Teufels Küche. Damit will ich niemandem verbieten, Spaß zu haben und Abenteuer zu wagen, sondern ich meine damit nur, dass ihr alle eure Sinne gebrauchen sollt, nicht zuletzt den Verstand. Lasst eure Herzen sprechen, aber stellt den Kopf nicht hintenan.«

»Also denken, bevor man handelt«, entgegnete Sebastian.

»Genau, aber trainiert euer Gehirn, damit es das schnell tut, denn darauf kommt es an. Als Beispiel dafür werde ich euch von meiner Diskussion mit eurer Großmutter erzählen, als es um genau dieses Bild da ging. Ich wollte unbedingt einen ausgestopften Tierkopf oder ein altertümliches Gewehr aufhängen. Wisst ihr, dieses alte Haus sollte in meinen Augen wie eine Berghütte eingerichtet werden, doch meiner Sam schwebte es stets vor, dieses Gemälde dort anzubringen und dazu noch andere Sachen wie die gebeizten Hölzer, Vorhänge und Teppiche … Das alles waren ihre Wünsche, nicht meine. Sie dachte immer, eine Berghütte solle eher stylish aussehen, wie sie es nannte. Ich habe gerade zwar Diskussion gesagt, aber in Wirklichkeit stritten wir miteinander. Für mich war der Kamin so etwas wie eine letzte Bastion, um mich durchzusetzen, doch letzten Endes ließ ich mich weichklopfen und mittlerweile bin ich froh deswegen. Denn wenn ich mir die Wohnung anschaue, sehe ich überall, wohin ich mich auch umdrehe, Samantha. Ich hätte auf meinem Standpunkt beharren und wütend werden können, mich von meinem Stolz und Siegesdrang übermannen lassen können, habe es aber nicht getan. Und ich kann gar nicht deutlich genug betonen, wie glücklich ich darüber bin, zuerst nachgedacht zu haben, bevor ich etwas Dummes getan und Unsinn gesagt hätte. Wäre ich bloß zu anderen Gelegenheiten genauso klug gewesen.«

Hunter und Sebastian nickten beide, während sie ihm aufmerksam zuhörten.

Haley ließ sich zu einem Lächeln hinreißen und strahlte immer mehr, je länger Gordon von Samantha, ihrer Mutter, schwärmte.

Er hob sein Glas wieder und stürzte dann den Rest Scotch hinunter. Anschließend beugte er sich nach vorne, um es auf den Tisch zu stellen, und reckte sich. »An jenem Morgen war es sehr kalt, genauer gesagt zum ersten Mal unter null Grad. Wir hatten drei Wochen lang Leute nach Mountain Home geschickt, die sich als Flüchtlinge ausgeben sollten. Unser Plan bestand darin, jemanden im Inneren zu haben, um eine kleine Rebellion unter den Zivilisten, die dort lagerten, anzetteln zu können. Dabei fanden wir allerdings etwas heraus, womit ich nie im Leben gerechnet hätte. Es war grässlich; die Camps des Katastrophenschutzes hätte man eigentlich treffender Vernichtungslager nennen sollen. Denn wie man dort die Menschen verwahrlosen ließ, war kaum zu fassen. Die Darstellung in den Geschichtsbüchern unterscheidet sich erheblich von dem, was an jenem Tag tatsächlich dort geschah.«

»Und warum?«

»Es handelte sich zwar um einen maßgeblichen Sieg, aber nicht um eine glorreiche Schlacht. Die US-Truppen vor Ort hatten nichts mehr auf den Rippen und überhaupt keinen Kampfgeist mehr. Diejenigen, die wir eingeschleust hatten, gingen genau nach Plan vor, und animierten die Bewohner der Lager zu einer Revolte, denn das war die perfekte Ablenkung für uns. Während sich alle auf die Ausschreitungen konzentrierten, rückten wir zum Stützpunkt vor.« Daraufhin hielt Gordon inne. Er rieb sich mit seinen zittrigen Händen über die Augen und an der Stirn, ehe er den Kopf zur Seite drehte, um hinauszuschauen.

Hunter suchte erst Haleys Blick und sah dann Sebastian an, der nur mit den Achseln zuckte, um auszudrücken, dass er auch nicht wusste, was mit Gordon los war.

Nach dieser angespannten Pause fuhr der alte Mann fort: »Ich sehe die Kinder immer noch ganz genau vor mir … die armen Kinder.« Erneut beugte er sich nach vorne, griff zur Flasche und schenkte sich noch einen Scotch ein. Dann setzte er das Glas mit einer fahrigen Bewegung an die Lippen und trank hastig. Nachdem er sich den Mund abgewischt hatte, sprach er weiter: »Ich ärgerte mich zwar darüber, was mit Sebastian passiert war, doch zu sehen, wie diese unschuldigen Kinder einfach so niedergeschossen wurden, brachte mich endgültig zum Ausrasten, und zwar vollkommen.«

28. Oktober 2015

»Nicht für deinen Zorn wirst du bestraft, sondern von deinem Zorn.«Buddha

Luftwaffenstützpunkt Mountain Home, Idaho

Der kühle Wind kam Gordon sehr gelegen, obwohl er dadurch fror, erfrischte er ihn auch ein wenig, während sein Körper so viel Hitze abgab. Eine Mischung aus Schweiß und Blut lief an seinem Gesicht hinunter und tränkte den Kragen seines Shirts. Das Blut war nicht sein eigenes, sondern stammte von denjenigen, die er niedergestreckt hatte. Rings um ihn herum beseitigte man gerade die letzten Spuren der gegnerischen Streitkräfte und tötete die Überlebenden, ausgenommen die Befehlshaber. Diese waren in ihrer ausweglosen Situation, weil sie der Überraschungsangriff von Gordon und seiner Kaskadischen Armee kalt erwischt hatte, kurzerhand in das zweistöckige Gebäude der Kommandozentrale geflohen.

Dieses hatte während des Gefechts ebenfalls gelitten. Viele Fenster waren zerbrochen, die äußeren Betonmauern voller Einschusslöcher. An der rechten Hinterseite loderte ein kleines Feuer, Rauch quoll heraus und stieg in den grauen Himmel auf.

Gordon wusste, dass sich die Flammen ausbreiten würden, sodass sich sein Gegner bald stellen musste. Diese Menschen so zu nennen beziehungsweise sie als solche anzusehen kam ihm immer noch merkwürdig vor. Denn vor nicht allzu langer Zeit hatte er sie noch als Landsleute betrachtet, doch seit Sebastian durch Conners Hand ums Leben gekommen war, fehlte ihm nun jegliche persönliche Verbindung zu ihnen.

Obwohl er über eine beachtliche dreitausendfünfhundert Mann starke Armee verfügte, war es schwierig, eine befestigte Stellung mit einem Truppenverband anzugreifen und diese einzunehmen. Wegen dieser Vorkenntnis hatte er beschlossen, eine List anzuwenden, um die Verteidiger drinnen unvorbereitet zu treffen. Während der vorangegangenen paar Wochen waren über hundert Personen auf sein Geheiß hin unter dem Vorwand, auf der Flucht zu sein und Asyl zu suchen, in die Basis gezogen.

Die Bundesregierung und der Staat Idaho hatten Mountain Home mit der Aufnahme von Flüchtigen betraut. Deshalb standen seine Pforten für all jene offen, die dort um Obdach und Schutz baten, wobei es kaum mehr zu bieten hatte als abgeschottetes Gelände. Viele wussten außerdem nicht, dass die Camps nach mehreren Monaten als sichere Unterkünfte zu Zusammenrottungen von Unmengen an Menschen verkommen waren, die mit den wenigen Mitteln zu überleben versuchten, die der Stützpunkt bereitstellte. Die einzige Hoffnung der Notleidenden bestand in einer monatlichen Lieferung von Feldrationen und Medikamenten aus Cheyenne. Aufgrund der Versorgungsengpässe stand Korruption natürlich an der Tagesordnung, denn manche Opportunisten ergriffen die Gelegenheit natürlich und bereicherten sich, während sich das Militär blind stellte.

Die Berichte von dort widerten Gordon zunächst an, aber dann erkannte er auch das Potenzial daran. Unter jedweder Form von Tyrannei gab es stets Einzelne, die dagegen aufbegehrten. Und genau diese zu finden, wies er seine Vorhut an. Sie sollte sich mit ihnen kurzschließen und seine Kriegslist dann Phase für Phase umsetzen; sozusagen das Vorspiel eines groß angelegten Überfalls.

Der Plan ging auf wie eine mathematische Gleichung, der Impuls zum Aufstand in den Lagern sprang über wie ein Funke auf Benzin. Bald schon wüteten Tausende hungernder Flüchtlinge und überwältigten die wenigen Wachen, die das Pech hatten, zum Dienst eingeteilt zu sein. Innerhalb einer Stunde artete die Auflehnung zu massivem Widerstand in der gesamten Basis aus.

Als Gordon und das Hauptheer schließlich ankamen, fanden sie die Tore unbemannt vor. Beim Einmarsch auf das Gelände herrschten chaotische und kriegerische Zustände.

Um ihr Leben fürchtend wandten sich die Militäreinheiten, die einst den Eid abgelegt hatten, alle Amerikaner zu beschützen, gegen ihre eigenen Landsleute. Gordon musste mit ansehen, wie sie Dutzende Kinder gnadenlos und erbittert hinrichteten. Sie wurden dabei allerdings nicht zu Zufallsopfern als Begleiterscheinung eines Kampfes, sondern gezielt ermordet. Ihr Betteln um Gnade stieß auf taube Ohren, und Gordon hörte, wie die Kommandanten den Schussbefehl erteilten.

Er hegte immer noch tiefe Wut, wenn er sich daran erinnerte, welch übles Spiel die von politischem Machthunger beherrschten Militärriegen im Zuge dieses Vorfalls im Irak mit ihm getrieben hatten.

Bezeugen zu müssen, wie diese wehrlosen Kinder abgeschlachtet worden waren, war wirklich schlimm, und da sie damals weder Aufschub noch Erbarmen von den Tätern erfahren hatten, würde er denjenigen, die er bekämpfte, genauso erbarmungslos gegenübertreten.

Gordon fuhr sich mit einer Hand über die Stirn und wischte sich den roten Schweiß an seiner Hose ab. Sein AR-15 hing an einem Zweipunktgurt vor seiner Brust. Eine dicke Panzerweste schützte seine lebenswichtigen Organe, und in einem Brustholster der Weste steckte eine Sig Sauer P220, eine halb automatische Pistole Kaliber .45. Außerdem hingen noch mehrere Hochexplosivhandgranaten und zwei Rauchbomben daran. Zu guter Letzt verfügte sie noch über drei Taschen für Magazine, die jeweils eine Stange mit dreißig Patronen für sein Gewehr enthielten. Gordon sah, dass das Feuer im Obergeschoss immer stärker qualmte, und er erkannte auch Flammen, die durch die leeren Fensterrahmen an der Fassade brachen.

»Sollen wir das Gebäude jetzt stürmen?«, flüsterte eine Stimme hinter ihm.

»Nein, sie werden schon von selbst herauskommen«, antwortete er.

Der Mann, der gefragt hatte, stellte sich nun neben ihn und sah ihn an. »Wenn du es sagst.«

Gordon erwiderte seinen Blick nicht, denn er schaute stattdessen gebannt auf die Zentrale und die Feuersbrunst, die sich stetig weiter ausbreitete.

»Wir haben es ihnen heute ordentlich gezeigt«, meinte der Mann.

Gordon, dem nicht nach Plaudern zumute war, befahl ihm: »John, verständige die Kompanieführer. Sag ihnen, sie sollen die Flüchtlinge zusammenrufen und beruhigen. Es ist an der Zeit, ihnen zu zeigen, dass wir die Guten sind.«

»Verstanden«, bestätigte John. »Äh, was sollen wir denn mit denjenigen tun, die Unfrieden stiften und die anderen bedrohen?«

Endlich wandte Gordon den Blick vom Feuer ab, schaute in die braunen Augen seines Nebenmannes und entgegnete schlicht: »Tötet sie!«

»In Ordnung«, erwiderte John und ging fort. Gordons höchster Offizier hieß mit Nachnamen Steele und hatte sich in den vergangenen zwei Jahren als verlässlicher Freund bewährt. Er stammte gebürtig aus Idaho, hatte den Bundesstaat aber bereits kurz nach seinem Highschool-Abschluss verlassen. Neben seiner hohen Intelligenz besaß er einen starken Wissensdurst und viel Ehrgeiz. Dank dieser Eigenschaften hatte er es zum Mitbegründer und leitenden Partner einer der größten Anwaltskanzleien für Vertragsrecht in San Francisco gebracht. John war verheiratet gewesen und hatte einen Sohn namens William, den jedoch alle Bill nannten. Er war genauso wenig, wie jeder andere vom Unglück verschont geblieben. Im Zuge der Ermordung seiner Frau hatte auch er auf dem Rückweg nach Idaho Tumulte und Grauen überlebt, so wie viele andere Menschen, die infolge des ursprünglichen EMP-Anschlags obdachlos geworden waren, sie in ähnlicher Form nur zu gut kannten.

Gordon hatte schnell festgestellt, dass John ein fähiger, kluger Kerl war, der sich damit begnügte, nur dann Ratschläge zu erteilen, wenn diese auch gefragt waren. Schon kurz nach ihrer ersten Begegnung im Anschluss an den Kampf um die Rainbow Bridge war es Gordon so vorgekommen, als kenne er ihn schon wesentlich länger. Sie verstanden einander, beziehungsweise fühlten sich gegenseitig auf eine Art und Weise miteinander verbunden, die Gordon sich nicht erklären, aber genauso wenig außer Acht lassen konnte. In Anbetracht der Tatsache, dass sich Nelson momentan in McCall und Michael in Olympia aufhielt, während Gunny Smith mit einer kleineren Truppe in den Westen des Staates Washington vorrückte, war es äußerst wichtig, einen Vertrauensmann an seiner Seite zu haben.

Hinter Gordon tauchte nun ein weiteres bekanntes Gesicht auf. »Ein Anruf vom Vorsitzenden Chenoweth.«

Charles Chenoweth hatte sich mittlerweile vom Anführer der westkaskadischen Freiheitsbewegung zum Vorsteher eines gewählten Ausschusses aufgeschwungen, der die Bildung einer offiziellen Regierung für die Republik beaufsichtigen sollte. Kurz gesagt: Er war das politische Oberhaupt Kaskadiens, Gordon hingegen das militärische. Der Ausschuss bestand aus zwölf Mitgliedern und Charles, also sorgte seine Stimme stets dafür, dass keine Abstimmung unentschieden ausgehen konnte.

Michael Rutledge, Gordons Freund aus McCall, gehörte ebenfalls dazu und war nach seiner Wahl mit seiner Familie nach Olympia gezogen.

»Jones, sag dem ehrenwerten Mr. Chenoweth, dass dies gerade ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt ist«, knurrte Gordon. Die Antwort und sein Tonfall machten jedem, der sie hörte deutlich, dass er sich weder mit Charles vertrug noch so tat als ob. Kurz nach seinem Sieg und der darauffolgenden Rede auf einem Panzer hatte Chenoweth damit begonnen, ihm Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Dies war Gordon natürlich zu Ohren gekommen und lag ihm immer noch schwer im Magen.

Charles neidete ihm offensichtlich den schnellen Aufstieg und seinen starken Einfluss, und er machte auch vor niemandem, der ihm zuhörte, einen Hehl daraus, dass er nicht wollte, dass einer wie Van Zandt irgendetwas im Rahmen der Bildung ihres neuen Staates bestimmen sollte.

Taten sagten aber zum Glück immer noch mehr als hasserfüllte Worte, weshalb Gordon, der dank seiner Militärerfolge das Vertrauen des jüngst gewählten Ausschusses genoss, zum obersten Heerführer von Kaskadien ernannt worden war – eine Position, die er natürlich mit Freuden angenommen hatte.

»Er meint aber, es sei wirklich dringend«, erwiderte Jones, während er Gordon ein Satellitentelefon hinhielt.

»Das behauptet er immer. Erinnere ihn doch bitte daran, dass ich gerade einen Krieg für sie führe, ich rufe ihn später zurück.«

»Er betont, dass er dich jetzt braucht«, beharrte Jones.

Nun schaute Gordon ihn schief an. Er entgegnete lächelnd: »Er soll sich lieber um seine Ausschussversammlungen und Tabellen kümmern. Versichere ihm, ich melde mich, so bald ich kann, bei ihm.«

Plötzlich brach im Gebäude Geschrei aus und Rufe ertönten.

»Er sagt …«

Gordon riss Jones das Telefon aus der Hand und sprach schnell hinein: »Charles, ich rufe später zurück, bye.« Mit einem Druck auf die rote Taste trennte er die Verbindung und gab das Gerät dann wieder zurück.

Jones steckte es ein. Das Benehmen seines Freundes wunderte ihn nicht sonderlich, doch er hatte auch gespürt, dass Charles sehr aufgeregt gewesen war.

Gordon ging nun auf das Gebäude zu und rief laut: »Wer auch immer da drin ist, Sie haben nun drei Möglichkeiten: Bei lebendigem Leib verbrennen, schießend herausstürzen und sterben oder einfach aufgeben. Es liegt ganz an Ihnen, mir persönlich ist egal, wie Sie sich entscheiden!«

Wieder drangen Schreie aus dem Gebäude. Der Rauch war dichter geworden und das Feuer hatte sich noch weiter ausgebreitet. Zwei Drittel des Obergeschosses standen bereits in Flammen. Aus allen offenen Fenstern waberten dicke, schwarze Rauchfahnen, hinter denen grell Orangefarbende Flammen züngelten.

»Noch einmal: Drei Möglichkeiten! Wie entscheiden Sie sich?«, rief Gordon.

Die Vordertür ging langsam auf.

Eine Reihe bewaffneter Männer vor Gordon legte langsam ihre Gewehre an.

Eine Hand hielt nun ein weißes Tuch hinaus und winkte damit.

»Gut, sie geben auf«, erklärte Jones.

»Hmm«, brummte Gordon, während er sich hinter seine Soldaten stellte und wartete, um zu sehen, wer alles herauskam.

Es waren Uniformierte, die das Gebäude einer nach dem anderen verließen, jeder mit hoch über dem Kopf ausgestreckten Armen. »Nehmt sie fest, fertigt sie ab und dann bringt mir ihren Befehlshaber«, befahl Gordon.

Als Jones Gordon beobachtete, erkannte er eine deutliche Veränderung an dem Mann, den er vor einigen Monaten in Oregon kennengelernt hatte. Er war wesentlich strenger und reservierter geworden.

Ein kleiner Trupp lief nun zu denjenigen, die sich ergeben hatten, und sie begannen, sie rigoros voneinander zu trennen, um sie als Kriegsgefangene mitnehmen zu können.

Gordon schaute zuerst konzentriert zu, verlor dann jedoch rasch das Interesse. Daraufhin widmete er seine Aufmerksamkeit wieder dem, was in seiner unmittelbaren und auch weiteren Umgebung geschah. Denn das war eine ganze Menge: Überall vernahm er Wortgemenge, Schreie, Gestöhne und weinende und jubelnde Menschen. Er hatte gesiegt, war aber nicht stolz darauf. Dieser Riesenerfolg würde Conner und den Machtmenschen in Cheyenne verdeutlichen, dass sie Kaskadien ernst nehmen mussten. Das Ziel bestand darin, sich so stark zu präsentieren, dass Conner einen Dialog anstreben wollte, um den Krieg zu beenden, doch Gordon hatte aus unerfindlichen Gründen Sehnsucht. Er befand sich zwar wieder im Kampfeinsatz, vermisste aber etwas dabei. Genau benennen konnte er es nicht, aber ein verborgener, dunkler Teil seiner selbst wollte nicht, dass es so schnell vorbeiging. Er sann nach Rache und würde sich betrogen fühlen, wenn sie ihre Freiheit erlangen und Frieden einkehren würde.

»Gordon, wir haben jetzt den leitenden Offizier hier«, rief einer seiner Soldaten.

Er selbst gab sich keinen Titel und legte auch keinen Wert auf irgendeine Rangbezeichnung. Derlei bedeutete ihm nichts mehr, denn er sah sich lediglich als einen Mann, der genauso wie alle anderen für seine Familie kämpfte, also weder als General noch als Führungsperson. Natürlich führte er die anderen an, aber er war trotz allem immer noch Gordon und niemand sonst.«

Nun drehte er sich um und ging auf einen reichlich mitgenommen aussehenden Uniformierten zu, der auf der Erde kniete. Nur wenige Zoll vor ihm blieb er stehen und schaute ihn von oben herab an.

Ein wenig Blut lief aus einem Nasenloch des Mannes und tropfte an der Unterlippe hinab. Sein Gesicht war rußgeschwärzt und voller Schrammen.

»Sehen Sie mich an!«, verlangte Gordon in ruhigem Tonfall.

Der Mann hob seinen Kopf und trotzte Gordons kaltem Blick.

»Wer sind Sie?«, wurde er gefragt.

»Wer sind Sie?«, erwiderte er empört. »Dies ist eine Regierungseinrichtung, ein Flüchtlingslager. Sie Wilder haben gerade eine Zufluchtsstätte angegriffen!«

»Wer sind Sie?«, wiederholte Gordon.

»General Warren, US Air Force. Und wer sind Sie?«

»Wer ist Ihr Stellvertreter?«

»Ich«, antwortete prompt ein Mann, der ein paar Fuß weiter abseits kniete.

»Gut, Sie werden in Kürze nach Cheyenne zurückkehren und eine Nachricht von uns überbringen«, kündigte Gordon an.

»Dort weiß man bereits von diesem abscheulichen Angriff«, blaffte ihn Warren an. »Sie schicken schon Verstärkung für uns.«

»Nein, das tun sie nicht. Wir haben Ihren Funkverkehr abgehört und deshalb weiß ich, dass Sie zwar mit ihnen in Kontakt getreten sind, aber noch niemand losgeschickt wurde.«

Angesichts der Tatsache, dass sein Gegner genau darüber im Bilde war, was hier vor sich ging, wurde der General blass.

Gordon ging nun zu dem anderen Mann hinüber und sagte: »Wir werden Ihnen einen Wagen geben. Beeilen Sie sich und überreichen Sie das hier Präsident Conner.« Er gab ihm einen Umschlag. »Sagen Sie ihm, dass wir das alles sofort beenden können. Ich bin bereit, mich an einem neutralen Ort mit ihm zu treffen und die Angelegenheit zu klären.«

Der stellvertretende Offizier steckte den Umschlag in eine Tasche und stand sofort auf. »Von wem stammt die Nachricht? Wessen Namen soll ich ihm nennen?«

Gordon ging nicht auf diese Frage ein, sondern baute sich wieder vor Warren auf. Er sah ihn intensiv an. »Haben Sie befohlen, diese Zivilisten zu erschießen?«, wollte er wissen. »Sagen Sie schon. Waren Sie derjenige, der das getan hat?«

»Nein, definitiv nicht!«, beteuerte der General lautstark.

Gordon war müde und sämtliche Spielchen leid, also zog er die Sig Sauer und hielt sie dem Mann, der gleich rechts neben Warren kniete, an den Kopf. »Raus mit der Sprache, oder er stirbt.«

»Nein!«

Gordon schaute denjenigen an, den er mit der Pistole bedrohte und fragte: »Wollen Sie sterben?«

Der Mann war starr vor Angst. »Nein«, murmelte er.

»Hat General Warren befohlen, Zivilisten zu erschießen? Hat er die Hinrichtung dieser Kinder angeordnet? Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, gleich dort drüben!«, rief Gordon mit donnernder Stimme und zeigte dorthin, wo die Gräueltat begangen worden war.

Der Kniende schaute zur Seite, ohne den Kopf zu bewegen. Er fürchtete sich unwahrscheinlich und wusste nicht, wie er sich verhalten sollte.

»Ich zähle jetzt bis drei: Eins, zwei …«

»Ja, er war es! Er hat befohlen, den Aufstand zu zerschlagen; er hat verlangt, sie alle kaltzumachen. Genau so hat er es ausgedrückt!«

»Das stimmt nicht!«, behauptete Warren und schnaubte.

Nun legte Gordon auf einen anderen Mann an. »Eins, zwei …«

»Ja, er war es!«, rief auch dieser.

Schließlich steckte Gordon die Pistole wieder weg und sagte: »Richten Sie Conner außerdem aus, dass wir nicht lange fackeln werden und erbittert Widerstand leisten, falls ihm ein grausamer, blutiger Krieg vorschwebt. Denn dann werden wir genauso kämpfen wie er – ohne Mitleid und ohne Gnade. Wir werden diesen Krieg führen wie Major Schmidt, als er durch eine Stadt nach der anderen gepflügt ist. Machen Sie ihm deutlich, dass wir in Kaskadien Schlächter zur Rechenschaft ziehen, egal welchen Rang sie bekleiden.« Zuletzt kniff er die Augen zusammen, während er Gordon anschaute, und Gordon ohrfeigte ihn eine Sekunde später unvermittelt.

Der General kippte infolge des harten Schlages nach hinten und fiel unsanft auf den Rücken.

Nun stürzte sich Gordon auf ihn und begann, unaufhörlich auf ihn einzuprügeln. Mit jedem Hieb wurde er wütender. »Kleine Kinder erschießen zu lassen gefällt Ihnen also?«, brüllte er, während er Warren unaufhörlich die Fäuste ins Gesicht rammte.

Jones kam angesichts dieses Ausrasters nicht mehr aus dem Staunen heraus.

Endlich hörte Gordon auf. Allerdings nur, weil er Bedenken hatte, sich möglicherweise selbst zu verletzten. Er öffnete und schloss seine Hand langsam mehrmals hintereinander. Aus diesem Grunde zog er jetzt wieder die Pistole, denn er war ohnehin noch nicht damit fertig, dem Mann die Gerechtigkeit, wie er sie verstand, zuteilwerden zu lassen. Deshalb hielt er die Waffe am Lauf fest und schlug weiter auf ihn ein, nun allerdings mit dem Griff der Waffe. Nach einem halben Dutzend Treffer hörte man Knochen knirschen. Gordon ließ erneut von Warren ab und schaute in sein bis zur Unkenntlichkeit zertrümmertes Gesicht. Er erkannte, dass der Mann tot war. Als er aufstehen wollte, spuckte er ihn zum Abschluss an. Nachdem er sich erhoben hatte, holte er tief Luft und sagte: »Erzählen Sie Conner, was hier passiert ist, und sollte er keinen Frieden wollen, kommen wir auch gerne nach Cheyenne, um es einzunehmen, genauso wie wir es mit Mountain Home getan haben.«

»Verstanden, Sir. Darf ich ihm sagen, wer Sie sind?«, fragte der junge Offizier.

»Jawohl! Sagen Sie ihm, Gordon Van Zandt hat Sie geschickt.« Damit wandte sich Gordon an einen seiner Soldaten und befahl ihm: »Geben Sie dem Mann ein Auto.«

»Was tun wir mit den Übrigen?«, fragte ein anderer Soldat.

»Alles der Reihe nach. Schafft zuerst die Leiche weg, zieht sie aus und stellte sie mit einem Schild um den Hals, auf dem Kindermörder steht, an der Einfahrt des Stützpunkts auf.«

»Sie Unmensch!«, schrie einer der Uniformierten.

Gordon zog ein Tuch aus seiner Tasche und fing an, das frische Blut von seinen schmerzenden Händen zu wischen. »Tötet sie, beseitigt sie alle.«

»Was? Nein, so sind wir doch nicht«, empörte sich Jones, als er diese Order hörte.

»Hast du etwa ein Problem damit, den Müll rauszutragen?«, fragte Gordon.

»Ich habe kein Problem mit dem Töten, aber das hier ist Mord. Sie haben bereits kapituliert. Es gibt Regeln.«

»Nicht mehr!«

»Gordon, ich weiß, du bist aufgebracht, weil sie deinen Bruder auf dem Gewissen haben. Aber das hier ist ungerecht und unmenschlich.«

Gordon verschmierte den Rest des Blutes von den Fingerknöcheln an seinem Shirt und schnaufte. Warren zu erschlagen hatte ihm den Atem geraubt. »Du hast recht, ich hasse sie dafür, dass sie meinen Bruder umgebracht haben. Was mit meiner Schwägerin passiert ist, weiß ich nicht, sie könnte ebenfalls bereits tot sein. Außerdem … was haben wir denn gerade hier gesehen? Dass sie kleine Kinder praktisch hingerichtet haben. Das hier sind Unmenschen, und du willst mir weismachen, dass ich sie nicht unschädlich machen darf, weil wir angeblich etwas Besseres sind? Was soll dieser bescheuerte Vergleich? Wir stellen uns bestimmt nicht auf eine Stufe mit denen, schließlich erschießen wir keine kleinen Kinder. Von uns wird niemand grundlos hingerichtet.«

»Das stimmt nicht, denn du bist gerade drauf und dran, sie genauso grundlos zu töten wie Major Schmidt deinen Bruder«, gab Jones zu bedenken.

Gordon entgegnete knurrend: »Wäre es dir vielleicht lieber, wenn wir sie vor ein Gericht stellen würden? Darf ich sie töten, wenn wir sie für schuldig befinden?«

Jones überlegte kurz und gelangte dann zu der Einsicht, dass dies wohl der beste Kompromiss wäre. »Ja, damit könnte ich leben.«

»Gut, wenn wir die Zeit und Mittel übrighaben, machen wir das beim nächsten Mal, aber nicht hier, mit diesen Kerlen. Sie haben schließlich zugelassen, dass die Menschen in den Camps dort drüben unter solchen Verbrechern gelitten haben, und haben nichts unternommen, als ihr Anführer ihnen befohlen hat, Kleinkinder niederzuschießen. Deshalb sind sie genauso schuldig, als wenn sie es selbst getan hätten. Sie haben weggeschaut, obwohl sie gewusst haben, was geschehen würde, und haben gemeint, nichts tun zu müssen und keinen einzigen Finger zu rühren. Es soll mir niemand mit der Leier kommen, dass sie ja nur Anweisungen befolgt hätten. Jones ich sage dir hiermit rundheraus, dass das Schwachsinn ist; einfach nur eine faule Ausrede.«

»Bitte lass sie leben«, flehte Jones. »Es muss doch eine bessere Lösung geben.«

Als sich Gordon umdrehte, bemerkte er, dass alle die Diskussion mitverfolgten.

»Gordon, tu's nicht, lass dir etwas Anderes einfallen, bitte. Ich war bei Colonel Barone, ich habe gesehen, was mit Männern geschieht, die sich anmaßen, Richter, Geschworene und Vollstrecker in Personalunion sein zu wollen.«

Barones Namen zu hören, zwang Gordon zur Einsicht. »Und was hältst du davon, was ich mit dem General gemacht habe?«

»Das kann ich verstehen, denn das war eine eindeutige Ansage. Es diente einem Zweck, doch die anderen zu exekutieren, würde keinen Sinn ergeben.«

Gordon beugte sich zu ihm und senkte seine Stimme: »Also, was tun wir dann mit ihnen?«

»Wir halten sie gefangen, vielleicht lassen sie sich später ja als Druckmittel gegen den Präsidenten einsetzen.«

»Hmm, interessant«, fand Gordon. Er verschränkte die Arme vor der Brust und dachte ein paar Sekunden lang nach. »Weißt du was, Jones? Ich behalte deinen Vorschlag im Hinterkopf.«

»Danke.«

»Währenddessen lasse ich diese Offiziere hier allerdings erschießen. Was ihre rangniederen Chargen angeht, so lasse ich mir etwas für sie einfallen.« Gordon wandte sich wieder seinen Soldaten zu, die starr dastanden und gespannt auf seine Anweisungen warteten. »Tötet sie jetzt!«

Jones schüttelte den Kopf und stieß seufzend Luft aus. Er wusste zwar, dass sie auf diese Weise eine klare Botschaft übermittelten, er fand allerdings, dass es die falsche war.

Alle Uniformierten begannen nun, zu betteln und zu jammern.

Gordons Männer traten zurück, legten an und feuerten dann alle gleichzeitig.

Die Offiziere fielen tot um, jeder mit einem Loch im Kopf.

Gordon ging zu den Schützen. »Gut gemacht«, lobte er sie.

Sie nickten einhellig.

»Überlegt doch mal, der ganze Laden hier war nichts weiter als ein verdammtes Drecksloch, genehmigt von der US-Regierung«, erklärte er und stutzte dann kurz. Denn als er auf seine Hand schaute, sah er, dass diese leicht anschwoll. »John komm mal her.«

Steele lief zu ihm und fragte: »Was ist los?«

»Wie viele Gefangene haben wir?«

»Äh, bis jetzt haben wir ungefähr sechzig eingesammelt.«

»Organisiert eine Verhandlung für sie, und lasst die Flüchtlinge teilnehmen, sie sollen bestimmen, wer am Leben bleiben soll und wer stirbt.« Mit diesen Worten wandte sich Gordon erneut Jones zu. »Wie findest du das?«

Sein Freund schüttelte abermals den Kopf, entgegnete aber nichts.

»Das fasse ich dann mal als ein Ja auf«, fuhr Gordon kurzerhand fort. »Sieh zu, dass es so geschieht.«

John ging fort.