10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

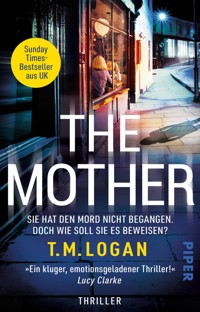

Die ganze Welt denkt, du bist eine Mörderin. Wie überzeugst du sie vom Gegenteil? Eine einzige Nacht verändert Heathers Leben schlagartig. Nach einem Streit findet sie ihren Mann Liam erstochen auf der Couch vor. Heather selbst ist die einzige Verdächtige. Obwohl sie sich nicht an den Abend seines Todes erinnern kann, wird sie verurteilt. Den Kontakt zu ihren kleinen Söhnen unterbinden die Schwiegereltern. Zehn Jahre später kommt Heather aus dem Gefängnis frei und hat nur ein Ziel: ihre Unschuld zu beweisen, um ihre Söhne zurückzubekommen. Doch es gibt jemanden, der großes Interesse daran hat, die Wahrheit für immer zu vertuschen. Und dieser jemand kennt keine Grenzen ... Ein atemberaubender Thriller über eine Frau, die alles riskiert, um ihre Söhne zurückzubekommen »Ein scharfsinniger und emotionsgeladener Thriller, der mich bis spät in die Nacht hinein gefesselt hat. Das ist T.M. Logan in Höchstform!« LUCY CLARKE »Der Meister des packenden Thrillers!« MY WEEKLY »Ein unwiderstehlicher neuer Thriller! Logan hat einen raffinierten Plot mit wechselnden Loyalitäten und sich überschneidenden Zeitachsen entwickelt, aber der eigentliche Star in ›The Mother‹ ist die kämpferische, fehlerbehaftete Titelfigur. Sie ist eine Mutter wie keine andere.« A. J. FINN

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Thriller gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »The Mother« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

© T.M. Logan 2023

Titel der englischen Originalausgabe:

»The Mother«, Zaffre/Bonnier Books UK, London 2023

© Piper Verlag GmbH, München 2025

Published by Arrangement with LOGAN COMMUNICATIONS LTD.

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.

Redaktion: René Stein

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

Zitat

Freitag, 22. September 2023

TEIL I

DAMALS

Kapitel 1

Freitag, 12. Juli 2013

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Teil II

Heute

Zehn Jahre später

Kapitel 5

Freitag, 1. September 2023

Kapitel 6

Sonntag, 30. Juni 2013

Kapitel 7

Kapitel 8

Samstag

Kapitel 9

Samstag, 13. Juli 2013

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Samstag, 13. Juli 2013

Kapitel 13

Sonntag

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Samstag, 13. Juli 2013

Kapitel 18

Montag

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Sonntag, 14. Juli 2013

Kapitel 22

Kapitel 23

24

Kapitel 25

Dienstag

Kapitel 26

Kapitel 27

Sonntag, 14. Juli 2013

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Mittwoch

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Donnerstag

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Freitag

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Samstag

Kapitel 55

Kapitel 56

Kapitel 57

Kapitel 58

Kapitel 59

Kapitel 60

Kapitel 61

Kapitel 62

Amy

TEIL III

ZWEI WOCHEN SPÄTER

Kapitel 63

Kapitel 64

Kapitel 65

Kapitel 66

Kapitel 67

Kapitel 68

Kapitel 69

Kapitel 70

Kapitel 71

Kapitel 72

EINEN MONAT SPÄTER

Kapitel 73

Danksagung

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Widmung

Für meine Mutter Vera – in Liebe

Zitat

»Ich habe mich in der Dunkelheit nach dem Tod gesehnt und bin aus der Hölle wiederauferstanden.«

Amelia Josephine Burr, A Song of Living

»Kinder sind der Anker, der eine Mutter am Leben hält.«

Sophokles

Freitag, 22. September 2023

Ich beobachte alles von der im Dunkeln liegenden Empore im hinteren Teil der Kirche aus, wo ich den anderen Anwesenden verborgen bleibe.

Die Haare unter der Wollmütze sind kurz geschnitten, an den Seiten rasiert und schwarz gefärbt. Die schwere Jacke lässt meine Schultern breiter wirken. Den Kragen habe ich hochgeschlagen, denn aus den dicken Steinmauern dringt eine für die Jahreszeit ungewöhnliche Kälte. In dem schwarzen Brillengestell sind keine Gläser eingefasst, bloß durchsichtiges Plastik. Ich verhalte mich leise und ruhig und verschmelze mit den Schatten, die mir seit gestern Abend Schutz bieten.

Mein Blick ruht auf den beiden Jungen in der ersten Reihe. Sie sehen gut aus in ihren dunklen Anzügen, den weißen Hemden und mit adrett gekämmten Haaren.

Ich verwandle mein Herz zu Stein.

Es gelingt mir mittlerweile mühelos. Ich stelle mir vor, dass es nicht aus Fleisch und Blut besteht, sondern aus Granit oder Marmor. Ein harter, faustgroßer Klumpen in meiner Brust, dem nichts etwas anhaben kann. Nur so konnte ich überleben.

Ich reiße den Anblick von den Jungen los und sehe mich stattdessen in der Kirche um. Dunkel lasierte, von der Zeit glatt geschliffene Eichenholzbänke, so hart und unnachgiebig wie eine Gefängnispritsche. In Schwarz gebundene Liederbücher und staubige Kniekissen.

Ein schmuckloser Sarg im Mittelschiff, keine Blumen.

Natürlich ist auch die Presse da. Nicht so viele wie bei der Beerdigung meines Mannes, als es – dem Vernehmen nach – nur noch Stehplätze gab, aber trotzdem eine Handvoll Leute, die etwas abseits von der kleinen, verstreuten Gruppe aus Familienmitgliedern und Bekannten Platz genommen haben. Sie tippen auf ihren Handys herum und machen verstohlen Notizen, Tonaufnahmen und Fotos. Ich kenne kaum eines der Gesichter, und ich bin mir sicher, dass sie mich nicht wiedererkennen würden. Nicht jetzt. Und vor allem nicht hier.

Der Pfarrer beginnt mit seiner kurzen, wenig geistreichen Trauerrede. Seine gewaltige Stimme hallt von der gewölbten Steindecke der Kirche wider, seine Worte zerreißen die Stille.

»Wir haben uns heute hier versammelt, um Heather Elizabeth Vernon zu gedenken.« Er wirft einen Blick auf seine Notizen. »Wir versuchen, Heather nicht aufgrund einer einzigen Tat in Erinnerung zu behalten, sondern aufgrund dessen, was für ein Mensch sie war. Wir bitten den Herrn, ihr jedwede Sünden zu vergeben, die sie aus menschlicher Schwäche heraus begangen hat, und sich an Heather als Mutter, Tochter, Freundin und Kollegin zu erinnern. Wir sprechen ihren Söhnen, Theo und Finn, unser tief empfundenes Beileid aus und bitten den Herrn, ihnen die Kraft zu geben, die guten Erinnerungen in Ehren zu halten.«

Er klingt bedauernd, beinahe zaghaft, als hätte er Angst vor einem wütenden Zwischenruf aus der Trauergemeinde.

Ich blende seine Stimme aus und bewege meinen Kopf nur wenige Millimeter, während ich die anderen Anwesenden auf der Suche nach einem bekannten Gesicht mustere. Nach jemandem aus meinem früheren Leben. Nach meinen Freunden, ehemaligen Nachbarn und dem, was von meiner Familie noch übrig ist. Ich sehe ein paar vertraute Züge, aber die meisten sind Fremde.

Die kurze Trauerrede neigt sich bereits dem Ende zu, als ich den Blick wieder auf die beiden Jungen in der ersten Reihe richte. Sie sind umgeben von Menschen, wirken aber dennoch – zumindest in meinen Augen – schrecklich allein. Der jüngere, Finn, hält den Kopf gesenkt, und seine Schultern beben, während er leise vor sich hin schluchzt. Ich verspüre das vertraute Ziehen in meiner Brust. Der Stein wird weicher, der Marmor bröckelt. Das Verlangen, zu ihm zu gehen, ihn zu trösten, neben ihm zu sitzen und seine Hand in meiner zu halten, ist unbeschreiblich. Er ist gerade erst dreizehn geworden. Er war ein Spätsommerbaby, das eine Woche nach dem errechneten Termin auf die Welt kam. Mit einem Schopf dunkler Haare und den blauesten Augen, die ich je gesehen habe. Theo ist einen Kopf größer, und die Ähnlichkeit zu seinem Vater ist schon jetzt so eklatant, dass sie mir beinahe den Atem raubt. Er wirkt unbeweglich wie eine Statue und starrt geradeaus, als würde er einen Punkt über dem Altar fixieren. Der Ältere scheint fest entschlossen, nicht zusammenzubrechen, nicht zu weinen, und hat seinem kleinen Bruder den rechten Arm um die Schultern gelegt.

Ich frage mich, ob sie manchmal über ihre Mutter sprechen, die sie im Grunde schon viele Jahre vor dem heutigen Tag verloren haben. Ob es irgendwo Fotos von uns vieren gibt oder ob man sie alle von den Wänden genommen und in eine Kiste gesteckt hat, die irgendwo auf einem staubigen Dachboden ihr Dasein fristet. Vielleicht hat man sie auch längst im Kamin des großen Hauses in Bath verbrannt. Ich frage mich, ob sie glauben, was man ihnen erzählt hat. Ob sie es von Anfang an geglaubt haben oder ob da immer leise Zweifel waren. Ein Funken Zuversicht, dass ich das, was mir vorgeworfen wurde, nicht getan haben kann.

Ich frage mich, ob sie mir jemals verzeihen werden.

Hier, im Schatten im hinteren Teil der Kirche, stehe ich und wiederhole mein Mantra. Mein Gebet. Mein Versprechen. Fünf Worte, die mich so oft vom Rande des Abgrunds zurückgeholt haben, dass ich es nicht in Worte fassen kann.

Ich komme zu euch zurück.

Auch wenn der Trauergottesdienst, die Kirche und der Sarg etwas anderes vermuten lassen.

Es ist keine große Kirche. Ich befinde mich vielleicht fünfundzwanzig Meter hinter ihnen, aber ich könnte genauso gut auf der anderen Seite der Weltkugel sein. Trotzdem ist das Verlangen, mich ihnen zu zeigen, beinahe überwältigend groß. Ich stelle mir vor, wie ich die schmale Steintreppe nach unten steige und den Mittelgang entlanggehe, um schließlich die Kappe, die Brille und die Jacke abzulegen, sodass sie in mein Gesicht sehen können. Ich stelle mir vor, wie ich sie in die Arme schließe und an mich ziehe. Wie ich ihnen sage, dass sie nicht alleine sind und dass ihre Mutter sie niemals wieder verlassen wird.

Aber das ist nicht möglich. Noch nicht.

Nicht, solange sie sich hier auf meiner Beerdigung befinden.

TEIL I

DAMALS

Kapitel 1

Freitag, 12. Juli 2013

Theo wollte nicht ins Bett. Er war gerade in einem Alter, in dem Kinder so lange wie möglich wach bleiben wollen und einen Grund nach dem anderen finden, warum sie nicht einschlafen können. Ihm war zu heiß oder zu kalt, er war hungrig oder durstig, er hatte Angst oder musste noch mal auf die Toilette. Wenn ihn schließlich doch der Schlaf übermannte, schlief er die ganze Nacht durch – doch bis dahin war er fest entschlossen, möglichst viel Zeit herauszuschinden.

Ich hatte ihm eine zweite Geschichte vorgelesen, ihm zum zweiten Mal einen Gutenachtkuss gegeben und zum zweiten Mal das Licht ausgemacht. Wir hatten nachgesehen, ob sein Kissen umgedreht und die Decke festgesteckt war, und wir hatten sichergestellt, dass sein Nachtlicht funktionierte.

Ich versuchte, nach zwei Geschichten eine Grenze zu ziehen, denn ich hatte genug Elternratgeber gelesen und wusste, dass es am besten war, sich gar nicht erst auf diese Art von Verhandlungen einzulassen, mit denen er schon vor seinem vierten Geburtstag begonnen hatte.

Aber die Theorie war eine Sache, die Realität eine andere. Wenn Theo weiter so herumbrüllte, würde er seinen kleinen Bruder wecken, und dann wären beide Jungs noch stundenlang wach, was dazu führen würde, dass wir alle drei am nächsten Tag unleidig, mürrisch und sogar noch erschöpfter wären als ohnehin schon. Denn ganz egal, wie lange die beiden am Vortag wach gewesen waren, am darauffolgenden Morgen bot sich immer dasselbe Bild: Der zweijährige Finn kletterte irgendwann vor sieben aus dem Bett und weckte seinen großen Bruder. Ich war unglaublich müde, aber gleichzeitig von einer inneren Anspannung und Unruhe erfüllt, und ich wusste schon jetzt, dass ich ohne meine Tabletten keinen Schlaf finden würde. Außerdem musste ich dringend das Abendessen für Liam und mich kochen, eine weitere Ladung in die Waschmaschine stecken und an dem Bericht weiterarbeiten, den ich dieses Wochenende fertigstellen sollte.

Es blieb nie genug Zeit.

Vor allem nicht morgen, denn ich hatte die Jungs ab dem späten Vormittag, wenn für beide der Schwimmkurs anstand, und anschließend musste ich Theo zum Fußball und Finn zu einer Geburtstagsparty bringen. Außerdem hatte ich ihnen versprochen, dass wir mal wieder auf den Spielplatz gehen würden, und der Hund musste ebenfalls raus. Liam hatte so gegen Mittag Sprechstunde in seinem Wahlkreisbüro und danach einen Pressetermin bei der Tafel im Ort, und …

Wo, zum Teufel, steckte mein Mann eigentlich?

Ich sah erneut auf die Uhr. Zehn Minuten vor acht. Ich wollte nie zu den Frauen gehören, die ihren Ehemännern ständig hinterhertelefonieren und über jeden ihrer Schritte Bescheid wissen, aber Liam hatte schon vor einer Stunde zu Hause sein wollen. Andererseits arbeitete er in letzter Zeit häufig länger. Eigentlich ständig. Mir war klar, dass es Teil der Verpflichtung war, die er eingegangen war. Aber andauernd? Und vor allem an einem Freitagabend?

Mein Handy lag zum Laden auf der Kücheninsel. Ich entsperrte es, um zu sehen, ob eine neue Nachricht von Liam eingegangen war. Ich hatte einige neue Nachrichten in den diversen Gruppenchats – eine Müttergruppe, meine Chorgruppe und eine Nachbarschaftsgruppe –, die ich später lesen würde, aber nichts Neues von Liam. Seine letzte Nachricht hatte er eine Minute vor 3 Uhr nachmittags abgeschickt.

Es wird wieder später, tut mir leid. Die Ausschusssitzung dauert noch, anschließend geht’s für ein paar Drinks in den Terrace Pavilion. Komme gegen 7?

Ich war zu dem Zeitpunkt selbst gerade von einem Meeting zum nächsten gehetzt und hatte geantwortet:

Okay, bis später.

Worauf mein Mann mit einem Daumen hoch reagiert hatte.

Seitdem hatte er sich nicht mehr gemeldet. Und am Ende seiner Nachricht gab es auch kein Kuss-Emoji. Wann hatte er damit aufgehört? Und wenn ich schon dabei war: Wann hatte ich damit aufgehört? Vor Monaten? Oder vor Jahren? Am Beginn unserer Ehe hatten wir nie darauf verzichtet. Mittlerweile war es eines der Dinge, die im täglichen Kampf, das Familienleben mit zwei kleinen Kindern zu meistern, verloren gegangen waren.

Ich legte das Handy beiseite und griff nach der Weinflasche auf der Anrichte. Ich hatte am Vorabend zwei Gläser zu einem (sehr) späten Abendessen getrunken, aber sie war noch zur Hälfte voll. Ich goss mir ein großzügiges Glas ein, lehnte mich an die Arbeitsplatte, nippte daran und genoss den kräftigen, fruchtigen Geschmack des französischen Rotweins, während mit dem ersten Schluck auch meine innere Anspannung nachließ. Dann lauschte ich gebannt auf mögliche Geräusche aus dem Obergeschoss.

Bitte schlaf, mein Liebling. Bitte wecke deinen Bruder nicht auf. Nur dieses eine Mal. Für mich. Nur heute Abend.

Es herrschte eine wunderbare Stille, in der nur das Ticken der Uhr an der Küchenwand zu hören war. Das Licht war gedämpft und die schwarze Arbeitsfläche aus Granit endlich von dem Spielzeug, den Ausmalbüchern und den schmutzigen Tellern befreit, an deren Stelle mein geöffneter Laptop getreten war. Die Küche war der Hauptgrund gewesen, warum ich mich für das Haus entschieden hatte – die Küche und natürlich auch die guten Schulen in der Nähe. Ich mochte das Gefühl, das mir dieser Raum mit seinen klaren Linien und dem italienischen Marmor vermittelte, bis heute.

Über den Fernseher an der Wand flimmerten nun, da die Kinder endlich im Bett waren, lautlos die Nachrichten, und ich betrachtete die ablaufenden Bilder einen Moment lang, nippte an meinem Wein und versuchte, den ersten friedlichen Moment des Tages noch ein wenig hinauszuzögern. Ich sah Premierminister David Cameron in Brüssel, gefolgt von Andy Murray mit seinem Wimbledonpokal, und spürte, wie ich mich entspannte, dann wandte ich mich ab und nahm die Zutaten für die geplanten Spaghetti Carbonara aus den Schränken.

Unser Welpe Jet lag zusammengerollt in seinem Körbchen neben dem Heizkörper. Liam hatte den knuffigen, mittlerweile sechs Monate alten Collie vor einiger Zeit nach Hause gebracht, nachdem die Jungs ihm immer wieder wegen eines Hundes in den Ohren gelegen hatten. Jet war ein Geschenk an unsere Söhne gewesen, gab Liam aber auch ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit, da er aufgrund seines Jobs immer mehr im Licht der Öffentlichkeit stand und oft unterwegs war. Ein weiteres Paar Augen, das einen Blick auf meine Familie wirft, hatte er gesagt, und Jet beschützte die beiden Jungs schon jetzt sehr beherzt und war unglaublich tolerant, was ihre enthusiastischen Liebesbekundungen betraf. Ich liebte den schwarz-weißen Welpen ebenfalls, aber Liam war tatsächlich selten zu Hause, was bedeutete, dass Jet zu einem weiteren Punkt in meinem Verantwortungsbereich geworden war. Seine Pfoten zuckten im Schlaf, offenbar jagte er im Traum einer Schafherde hinterher.

Ein Schrei erklang.

Zwei schrille Silben, die meinen Kopf in Richtung des Geräusches herumfahren ließen wie bei einem Terrier, der Witterung aufgenommen hat.

»Mummy?«

Ich seufzte, stellte das Weinglas ab und machte mich langsam auf den Weg in den Flur. Meine Beine waren schwer wie Blei, als ich schließlich ein weiteres Mal die Treppe nach oben stieg. Ich drückte die Tür ins Zimmer meines älteren Sohnes auf, und meine Füße versanken in dem dicken, weichen Teppichboden. Theo saß aufrecht im Bett, umhüllt von dem sanften Schein des Nachtlichtes auf dem Boden.

»Ich kann nicht schlafen«, sagte er mit leiser, trauriger Stimme. »Kann mir Tante Amy noch eine Geschichte vorlesen?«

»Amy ist nach Hause gefahren, Theo. Sie fährt immer, bevor ihr zu Bett geht, das weißt du doch.«

Meine Schwägerin holte die Kinder montags und freitags von der Kita, kochte das Abendessen für sie und hielt die Stellung, bis ich von der Arbeit nach Hause kam. Sie war ein Teil des komplizierten Uhrwerks, das es uns ermöglichte, die Arbeitswoche zu überstehen. Amy blieb auch länger, wenn wir sie darum baten – sie war sehr stolz darauf, die Lieblingstante der Jungs zu sein –, aber ich wollte ihr nicht zu viel abverlangen.

»Ich habe heute in der Kita ein Bild für dich gemalt, Mummy.« Er zog ein gefaltetes Blatt Papier unter dem Kissen hervor, auf dem ein großer Schmetterling zu sehen war, den er sorgfältig mit gelbem und violettem Buntstift ausgemalt hatte. »Gefällt es dir?«

»Sehr hübsch, Theo.« Ich nahm die Zeichnung mit einem Lächeln entgegen und legte sie auf seinen Nachttisch. »Aber jetzt ist Schlafenszeit.«

»Ich will Jet sehen.«

»Jet schläft, Theo. Und du solltest das jetzt auch tun.«

»Ich kann nicht schlafen. Daddy soll mir eine Geschichte vorlesen.«

Ich seufzte. Es entwickelte sich zu einer dieser endlosen Diskussionen, die sich ständig im Kreis drehten und in denen mein Sohn mittlerweile Experte war.

»Daddy arbeitet, Theo.«

»FaceTime?«, flüsterte er hoffnungsvoll.

»Er kommt sicher bald nach Hause, und dann schicke ich ihn hoch. Aber nur, wenn du wirklich leise bist. Du musst so leise sein wie eine Maus und dich bemühen, bald einzuschlafen, okay?« Ich gab ihm einen Kuss auf die Stirn, drückte ihn zurück aufs Kissen und zog die Decke hoch. »Und jetzt Äuglein zu.«

Ich verließ das Zimmer, zog die Tür hinter mir zu, bis sie nur noch einen Spaltbreit geöffnet war, und dimmte das Licht. Dann hielt ich einen Moment vor dem Nachbarzimmer inne und lauschte. Ich hatte Glück, Theo hatte Finn nicht geweckt.

Zurück in der Küche, machte ich mich sofort an die Arbeit, rieb den Parmesan und brachte Wasser in einem Topf zum Kochen, während ich stets wachsam blieb, falls Theo sich immer noch weigerte einzuschlafen.

Ich warf einen neuerlichen Blick auf mein Handy. Kein Lebenszeichen von Liam. Ich rief ihn an, doch niemand hob ab, und am Ende meldete sich die Voicemail.

Anfangs war alles an seinem neuen Job unbekannt und aufregend gewesen, und vor allem die Jungs waren jedes Mal ganz aus dem Häuschen, wenn sie ihren Dad im Fernsehen und in der Zeitung entdeckten; ich hingegen war zunächst ganz erpicht auf Klatsch- und Tratschgeschichten aus dem Parlament gewesen. Aber es hatte nicht lange gedauert, bis sich der Glanz verflüchtigt hatte. Theoretisch teilten wir uns alles – die Kinder, die Hausarbeit, die Rechnungen und alle anderen Verantwortlichkeiten –, und theoretisch war meine Karriere genauso wichtig wie Liams. Aber in der Praxis war ich es, die nur wenige Kilometer von der Kita entfernt arbeitete, die die Kinder hinchauffierte und wieder abholte und die alles stehen und liegen lassen musste, wenn etwas passierte. Es gab mittlerweile unglaublich viele Menschen, die ein Fitzelchen Zeit meines Mannes für sich beanspruchten, und für mich und die Jungs blieb immer weniger übrig. Was bedeutete, dass die Dinge zu Hause an mir hängen blieben.

Ich griff nach der Weinflasche und füllte mein Glas wieder auf.

Kapitel 2

Ich wollte mich nicht mit Liam zoffen. Ich hatte keine Energie dafür, trotzdem passierte es an Abenden wie diesem viel zu leicht, dass unsere Gespräche einen aggressiven Unterton annahmen und wir uns nur noch darüber unterhielten, wer müder war, wer weniger geschlafen hatte und wer am meisten mit den Jungs getan oder im Haushalt erledigt hatte. Wir verschwendeten die wenige Zeit, die wir gemeinsam – als Paar – verbrachten, oft mit sinnlosen Kabbeleien, die ich am Ende fast immer bereute. Meistens wusste ich im Nachhinein nicht einmal mehr, wie es angefangen hatte, trotzdem kam es in den letzten Monaten immer häufiger vor, dass die Abende im Streit endeten.

All das rief ich mir noch einmal in Erinnerung, als ich schließlich seinen Schlüssel in der Tür hörte. Ich lümmelte mit dem Laptop auf den Oberschenkeln auf dem Sofa, Liams Spaghetti Carbonara waren im Topf zu einem Klumpen geronnen, und im Fernsehen lief eine Comedyshow.

Als sich die Haustür mit einem metallischen Klicken öffnete, warf ich einen Blick auf die Uhr auf dem Kaminsims. Eine Minute nach halb zehn.

Liam kam ins Wohnzimmer, ließ seine Aktentasche auf den Boden fallen und warf seine Anzugjacke über eine Stuhllehne. Sein weißes Hemd war zerknittert, seine Krawatte auf halbmast, und die ersten Bartstoppeln warfen einen dunklen Schatten auf sein kantiges Kinn. Er wirkte müde und abgekämpft, aber das tat seinem Charme und seiner mühelosen Attraktivität, die ihn zum Liebling der Boulevardpresse machten, keinen Abbruch.

»Hey«, sagte er. »Tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Mein Gott, was für ein Tag! Die Ausschusssitzung war ein Albtraum, und ich bin erst um sechs zu dem Empfang gekommen, wo mich der alte Strachan sofort in Beschlag genommen hat. Ich konnte einfach nicht früher fort.«

Er beugte sich nach unten und drückte mir einen schnellen Kuss auf die Wange. Ich spürte seine Bartstoppeln auf meiner Haut, und der scharfe Geruch von billigem Weißwein stieg mir in die Nase. Aber da war noch etwas anderes. Etwas … Süßes?

»Wer war sonst noch dort?«

Er winkte ab. »Ach, du weißt schon, die üblichen Verdächtigen und ein paar Leute, die Strachan beeindrucken wollten. Er wollte mich ein paar Mitgliedern einer amerikanischen Delegation vorstellen, und es war ein ziemlicher Marathon, denn sie fuhren schweres Geschütz auf. Da war der Vizepräsident der Europaabteilung und …«

Sein Handy läutete irgendwo in seiner Anzugjacke, dem Klingelton nach zu schließen, war es der Geschäftsanschluss. Er holte es aus seiner Tasche und warf einen kurzen Blick darauf, lehnte den Anruf jedoch ab.

Ich schloss den Laptop und stellte ihn auf den Boden. »Dein Abendessen steht in der Küche. Spaghetti Carbonara. Ich dachte, wir könnten uns einen Film ansehen?«

Er verzog verlegen das Gesicht. »Tut mir leid, ich habe schon gegessen.«

»Oh.« Wut stieg in mir hoch, und ich schluckte den bissigen Kommentar hinunter, der mir bereits auf der Zunge lag. »Okay.«

»Tut mir leid, Schatz, es gab ein großes Buffet, und ich konnte nicht …« Er brach ab, als er mein Gesicht sah. »Wie geht es den Jungs? War heute alles in Ordnung?«

»Ja«, erwiderte ich. »Sie hatten beide einen guten Tag, und deine Schwester hat ihnen Pfannkuchen zum Abendessen gemacht, mir beim Baden geholfen und Finn eine Geschichte vorgelesen.«

Offenbar las er zwischen den Zeilen – deine Schwester, die unsere Jungs häufiger zu Gesicht bekommt und mehr zum Alltag beiträgt als du –, denn in diesem Moment huschte ein Ausdruck über sein Gesicht, den ich nicht deuten konnte. Es dauerte nur einen kurzen Moment lang, dann war er verschwunden.

»Wie geht es meiner kleinen Schwester?« Er zog sich die dunkle Krawatte vom Hals und legte sie über seine Anzugjacke. »Alles okay bei ihr?«

»Sie war wunderbar, wie immer. Ich glaube, die Jungs wollen, dass sie bei uns einzieht.«

»Ja, das kann ich mir vorstellen.« Er wandte sich ab, um das Wohnzimmer zu verlassen. »Ich gebe ihnen nur noch schnell einen Gutenachtkuss.«

»Liam?«

Er drehte sich um. »Ja?«

»Muss das sein? Am Ende weckst du Theo, und es war ein absoluter Albtraum, ihn überhaupt zum Einschlafen zu bewegen. Ich bin ständig die Treppe auf und ab gelaufen.«

»Oh.« Er nickte enttäuscht. »Okay.«

Ich deutete auf mein halb leeres Weinglas. »Im Kühlschrank steht noch eine offene Flasche Weißwein.«

»Heute Abend nicht mehr.« Er fuhr sich mit den Händen übers Gesicht. »Der Billigwein aus dem Parlament vertreibt auch die Lust auf das gute Zeug.«

Ich musterte ihn genauer. »Du siehst zu Tode erschöpft aus, Liam. Soll ich morgen mit den Jungs aufstehen, damit du ausschlafen kannst?«

»Nein, schon gut, ich stehe auf.« Er lächelte verlegen. »Ich habe sie diese Woche kaum gesehen.«

»Also … ein Film.« Ich klopfte auf das Sofakissen neben mir und setzte meinerseits ein Lächeln auf. »Du darfst aussuchen. Was auch immer du willst, solange Jason Statham nicht mitspielt.«

Sein Lächeln gefror. »Ehrlich gesagt … ehrlich gesagt, muss ich bis morgen noch ein paar Dinge erledigen.«

Ich spürte, wie sich auch mein Lächeln verabschiedete. Der vertraute Unmut darüber, dass seine Arbeit so alles verzehrend war, dass wir nicht mal am Freitagabend eine Stunde lang Zeit miteinander verbringen konnten, machte sich in mir breit. Die Nebenbuhlerin in unserer Ehe – seine Arbeit – schien wichtiger als alles andere.

»Okay«, sagte ich, griff nach meinem Weinglas und wandte mich wieder dem Fernseher zu.

»Tut mir leid, Liebling.« Er legte zerknirscht die Hände aufeinander. »Ich muss noch einige Unterlagen durchgehen, damit ich morgen auf dem aktuellen Stand bin.«

Ich ignorierte ihn. Ich hatte es versucht und war gescheitert. Mehr gab es nicht zu sagen. Ich würde mich an einem Freitagabend sicher nicht auf eine lange Diskussion mit ihm einlassen.

Er zog sich in sein Arbeitszimmer zurück, das ans Wohnzimmer grenzte.

Ich verbrachte zehn wutschnaubende Minuten damit, mich auf der Suche nach etwas Brauchbarem durch die Kanäle zu zappen, dann machte ich den Fernseher entnervt aus und schleuderte die Fernbedienung aufs Sofa.

Liam telefonierte, aber die Worte waren durch die angelehnte Tür nicht zu verstehen.

Es war nicht seine Schuld, das war mir klar. Er versuchte bloß, es allen recht zu machen. Er konnte nicht Nein sagen.

Ich erhob mich und griff nach seiner Anzugjacke, um sie auszuschütteln und im Flur auf einen Kleiderhaken zu hängen. Dabei nahm ich erneut den fremden Geruch wahr. Ich schnupperte. Da. Hatte er ein neues Aftershave? Ich hatte dieses Odeur noch nie an ihm gerochen. Ich warf einen schnellen Blick auf die Tür seines Arbeitszimmers und wollte schon die Hand in die Innentasche stecken, doch ich hielt mich zurück. Ich war nicht diese Art von Ehefrau. Und er war nicht diese Art von Ehemann. Zwar kam er in letzter Zeit tatsächlich häufig zu spät nach Hause, wir verbrachten kaum noch Zeit miteinander, und er hatte ständig eines seiner Handys in der Hand, aber das war Teil seines Jobs.

Er war einfach schwer beschäftigt, mehr nicht.

Ich hängte die Anzugjacke zwischen die Jacken der Jungs und kehrte in die Küche zurück, um den Abwasch zu erledigen. Meine Wut bezog sich nicht auf ihn, sondern auf seine Arbeit, das war mir klar, und langsam verflog der Ärger wieder. Morgen Abend würden wir die Jungs früh ins Bett stecken, und dann würde ich ein wenig Zeit mit Liam verbringen. Sonntag war sein freier Tag, und wir würden ihn zusammen erleben. Nur wir vier, vielleicht bei einem Picknick und ein bisschen Kicken im Royal Victoria Park? Liam und Finn gegen Theo und mich, so teilten wir normalerweise unsere Teams ein: der Größte und der Kleinste gegen die beiden in der Mitte.

Meine Hände steckten tief im Seifenwasser, als im Flur ein Handy zu läuten begann. Cigarettes & Alcohol von Oasis in voller Lautstärke. Liams Privathandy. Ich schnappte mir ein Geschirrtuch und lief in den Flur, sonst weckte der Lärm womöglich noch die Jungs. Ich holte Liams iPhone aus der Brusttasche seiner Anzugjacke, und mein Blick fiel auf das Display. Ein vertrauter Name. Liam versuchte, das private und das geschäftliche Handy strikt zu trennen, um Arbeits- und Familienleben nicht zu vermischen, aber das war nicht immer möglich.

Ich kannte die Anruferin und wollte bereits abheben, als der Oasis-Song abrupt verstummte.

Ich steckte das Handy zurück in Liams Jacke und lauschte auf die Jungs.

Es war alles ruhig.

Ich kehrte in die Küche zurück, wo noch ein Berg Geschirr auf mich wartete. Meine Gedanken wanderten zu dem Bericht, den ich am Montag abgeben musste, und ich fragte mich, ob es zu spät war, um noch ein wenig daran zu arbeiten. Morgen hatte ich fast den ganzen Tag mit den Jungs zu tun, und ich ließ mir nicht gerne bis zur letzten Minute Zeit.

Liams Handy klingelte erneut.

Dieses verdammte Ding.

Ich eilte zurück in den Flur und griff zum zweiten Mal in Liams Brusttasche. Dieselbe Anruferin. Ganz offensichtlich wollte sie Liam um 10 Uhr an diesem Freitagabend unbedingt erreichen. Abermals wollte ich gerade abheben, als das Handy wieder verstummte.

Worum auch immer es ging, es konnte offenbar nicht warten. Ich machte mich auf den Weg zu Liam. Die Tür war nicht ganz geschlossen, ich hörte die Stimme meines Mannes auf der anderen Seite. Er sprach leise, die Worte waren kaum zu verstehen.

Das iPhone klingelte zum dritten Mal und vibrierte in meiner Hand.

Ich drückte die Tür auf. Liam hatte sich abgewandt und saß nach vorne gebeugt in seinem Schreibtischsessel. Die Ellbogen auf den Knien, den Kopf gesenkt. Er drückte sein Arbeitshandy, ein Samsung, ans Ohr, und seine Stimme klang leise und verschwörerisch.

»Nein, ich muss es tun«, sagte er gerade, »und du weißt, warum. Ich kann nicht mehr so weitermachen. Ich muss ehrlich sein und es ihr sagen …« Er verstummte allerdings sofort, als er mich im Türrahmen sah. »Hör zu«, meinte er eilig. »Ich muss jetzt Schluss machen.«

Er beendete abrupt den Anruf, während die Stimme der Frau am anderen Ende der Leitung noch weiter zu vernehmen war.

Kapitel 3

»Hey«, sagte er und lehnte sich in seinem schwarzen Ledersessel zurück. Seine Wangen waren gerötet. »Tut mir leid. Die Arbeit. Ist mit den Jungs alles okay?«

»Sie schlafen. Mit wem hast du telefoniert?«

»Mit Christine.« Die Leiterin seines Wahlkreisbüros war mittlerweile zu einem fixen Bestandteil unseres Lebens geworden, beinahe wie ein weiteres Familienmitglied. »Wir mussten noch ein paar Dinge für den Pressetermin morgen Mittag abklären.«

Mein Nacken kribbelte beunruhigt. Ich kam mit allem Möglichen klar – ich lief den ganzen Tag im Kreis und jonglierte die Kinder, die Hausarbeit und meinen Job, während ich keine Minute Zeit für mich selbst fand, von ungestörter Zweisamkeit mit meinem Mann ganz zu schweigen –, aber damit nicht. Wenn es das war, was ich befürchtete.

»Wirklich?«

»Ein paar letzte Unklarheiten.« Er schenkte mir ein reumütiges Lächeln. Ein Lächeln mit Grübchen in den Wangen und leicht hochgezogenen Augenbrauen – das Lächeln, in das ich mich verliebt hatte. »Tut mir leid.«

Er entschuldigte sich an diesem Abend ständig. Mehr oder weniger jedes Mal, wenn er den Mund aufmachte.

»Du hast gerade mit Christine telefoniert?«, fragte ich. »Mit Christine Lai?«

Er zögerte einen Sekundenbruchteil lang. »Ja, es ging um dieses neue Kulturzentrum in der Station Street, du weißt schon. Ich mache die offizielle Eröffnung …«

»Ich frage nur, weil Christine dich gerade auf dem anderen Handy angerufen hat.« Ich streckte ihm das iPhone entgegen. »Drei Mal in den letzten drei Minuten.«

Liams Lächeln verblasste. Er hob die Hand, rieb sich das Kinn und konnte mir offenbar nicht in die Augen sehen. Wenigstens hatte er den Anstand, kleinlaut den Blick zu senken. Schließlich deutete er schwach auf das Handy in meiner Hand.

»Vielleicht war es ihre Assistentin, die sich ihr …«

»Echt jetzt? Du hast mir gerade ins Gesicht gelogen, und mehr fällt dir dazu nicht ein?«

Sein Blick huschte zu mir, dann senkte er ihn wieder.

»Verkaufe mich hier nicht für dumm, Liam.« Die brennend heiße Wut stieg von meiner Brust in meinen Hals und meine Wangen. Ich wollte ihm die Zeit geben, es zu erklären. Ich wollte ruhig bleiben. Doch die Frustration, der Schmerz und die Verwirrung darüber, dass er mich so mühelos belogen hatte, wurden übermächtig. Und das Handy – dieses verdammte Handy – in meiner Hand begann erneut zu klingeln. »Vorschlag: Warum fragen wir nicht Christine? Vielleicht weiß sie, was hier los ist.«

Ich tippte wutentbrannt auf das Display, um den Anruf anzunehmen.

»Christine? Hi. Ja, er ist hier.« Ich hörte einen Moment lang zu. »Nein, nein, du hast doch gerade mit ihm gesprochen, oder nicht? Er sollte dir wirklich mehr bezahlen, immerhin ist es Freitagabend, und du schuftest so hart, dass du ihn gleich auf zwei Telefonen gleichzeitig anrufst.« Ich schleuderte Liam das Handy entgegen, ohne aufzulegen. »Also, wer war die Frau, mit der du telefoniert hast? Warum kannst du …« – ich hob meine Hände und malte mit Zeige- und Mittelfingern Anführungszeichen in die Luft – »… nicht mehr so weitermachen?«

»Beruhige dich, du weckst sonst die Jungs …«

»Komm mir bloß nicht mit den Jungs!« Ich deutete wütend mit dem Finger auf ihn. »Du bist ohnehin nie da und kümmerst dich um sie. Und wenn du mal zu Hause bist, dann verziehst du dich in dein Arbeitszimmer, telefonierst mit irgendwelchen Frauen und lügst mir ins Gesicht! Als würde ich auf Social Media nicht schon genug Mist über deine verdammten Parlaments-Groupies sehen!«

Liam griff nach dem iPhone. »Hi, Christine«, sagte er leise. »Darf ich dich in ein paar Minuten zurückrufen?«

Ich stand auf der anderen Seite des schweren Eichenholztisches und versuchte, meine Wut und meine Verunsicherung in Zaum zu halten, aber es war, als hätte jemand eine Schleuse geöffnet, und alles, was sich im Laufe der Woche angestaut hatte, brach aus mir heraus. Unser Leben, unsere Ehe, unsere Familie – das alles basierte darauf, dass wir ein Team waren. Dass wir gemeinsam an einem Strang zogen. Wenn es kein Team gab, wenn bloß ich diejenige war, die all ihre Kraft investierte, während Liam seine eigene Agenda verfolgte, fiel alles in sich zusammen.

Es war, als hätte mich jemand zu Boden geschleudert.

»Also los, sag schon«, forderte ich ihn auf. »Warum lügst du mich an?«

Liam legte das Handy mit dem Display nach unten auf einen Aktenstapel. »Es ist kompliziert. Und … es ist nicht das, was du denkst.«

»Du hast meine Frage nicht beantwortet.«

»Ich versuche es gerade.«

»Worum geht es hier eigentlich?«

Er stieß die Luft aus und ließ den Kopf hängen, ehe er den Blick hob, um mich anzusehen. »Es hat sich da eine Situation ergeben«, meinte er schließlich. »Eine schwierige Situation. Überaus heikel.«

»So heikel, dass du nicht einmal mit deiner Frau darüber reden kannst?«

»Nein, das nicht. Aber ich … ich wollte dich nicht damit belasten. Es ist meine Aufgabe, mich darum zu kümmern. Du hast auch so schon alle Hände voll zu tun, da muss ich dir nicht auch noch ständig mit meinem Job in den Ohren liegen und dir alles erzählen, was über meinen Tisch wandert.«

Ich dachte einen Moment lang über seine Worte nach. Er benutzte seine Interviewstimme, als würde er einen Beitrag für das Lokalfernsehen aufzeichnen.

»Du hast meine Frage immer noch nicht beantwortet.«

»Aber es ist die Wahrheit. Ich dachte, du wärst wütend, wenn ich so spät noch Anrufe entgegennehme, und ich weiß immer noch nicht, wie ich dieses ganze Zeug – vor allem das negative Zeug – von dir und den Jungs fernhalten soll. Ich versuche, es zu trennen, aber das funktioniert nicht immer.«

»Worum ging es?«

»Du weißt, dass ich dir das nicht sagen darf.«

Ich dachte an den süßen Geruch, den seine Anzugjacke verströmte. Teuer. Aufdringlich. Fremd. Die nagenden Zweifel, die ich die letzten Wochen verdrängt hatte, waren mit voller Wucht zurückgekehrt. »Geht es vielleicht um die neue Praktikantin, die gerade mal aus der Uni raus ist?« Ich hatte sie bloß einmal bei einer Veranstaltung gesehen. Eine Hochglanzblondine mit makelloser Haut und einem schicken Doppelnamen. »Wie heißt sie noch gleich? Francesca? Ist sie der Grund, warum du ständig zu spät nach Hause kommst?«

Liam schüttelte den Kopf. »Fran war heute Abend nicht dabei.«

»Warum machst du ein solches Geheimnis aus dieser Sache? Vertraust du mir nicht?«

»Hör mal, können wir vielleicht über etwas anderes reden? Es tut mir leid, okay? Ich wollte den Abend nicht ruinieren, und ich wollte meine Jobprobleme nicht mit nach Hause bringen.«

»Die Chancen dafür sind ohnehin gering. Du bist ja kaum da.«

»Ich weiß, es tut mir leid. Es wird bald wieder besser. Versprochen.«

»Was ist los, Liam?« Ich verschränkte die Arme vor der Brust. »Du bist fast nie zu Hause, und wenn, dann bist du so vereinnahmt von dem, was sonst noch so in deinem Leben vorgeht, dass es ist, als wäre ich mit einem Fremden verheiratet.«

Er lehnte sich zurück und schloss einen Moment lang die Augen, bevor er sie wieder öffnete und mich ansah. Offenbar hatte er eine Entscheidung getroffen.

»Also … eine Kollegin hat sich mir anvertraut.« Er hielt inne, als müsste er nach den richtigen Worten suchen. »Es geht um Parlamentsmitglieder, die sich nicht an die Compliance-Richtlinien halten und sich strafbar machen – starker Tobak. Sie machte sich große Sorgen und war schrecklich durcheinander. Sie wusste nicht, was sie machen soll, und ich … ich habe sie beruhigt.«

Er klang wieder, als hätte er sich das alles gerade eben ausgedacht.

»Du hast sie beruhigt?«

»Ja.«

»Während eines Empfangs im Terrace Pavilion, umgeben von Dutzenden anderen Parlamentsmitgliedern?«

Er schluckte. »Es gab … ein Nebenzimmer.«

Ich betrachtete meinen großen, gut aussehenden Ehemann mit dem kantigen Kinn und den dunklen Bartstoppeln, den dunkelbraunen Augen, dem unbefangenen Charme und dem gewinnenden Lächeln, und ich war mir vollkommen sicher, dass er mir immer noch nicht die ganze Wahrheit sagte.

»Hältst du mich für eine Idiotin?«

»Heather …«

»Nein, weißt du, was?« Ich hob die Hand. »Beantworte die Frage lieber nicht.«

Ich verließ das Zimmer und knallte die Tür hinter mir zu.

Kapitel 4

Zuallererst war da ein schier unerträglicher Schmerz, der alles andere an den Rand drängte. Ein lautes Wummern in meinem Kopf. Ein saurer, metallischer Geschmack in meinem Mund. Vielleicht vergeht er, wenn ich still liege, dachte ich. Wenn ich wieder zurück in den Schlaf, zurück ins Vergessen finde, könnte ich …

»Mummy?« Eine leise, vertraute Stimme. Ganz nah.

Ich öffnete ein Auge einen Spaltbreit. Grelles Licht strömte durch eine Lücke zwischen den Wimpern. Langsam erkannte ich zwei kleine Gestalten, die neben meinem Bett standen. Theo und Finn in ihren Dino-Schlafanzügen. Theos immer dunkler werdende Haare standen in alle Richtungen ab, sein Bruder klammerte sich an sein Kuscheltuch und hatte den Daumen in den Mund gesteckt. Sie hielten sich an den Händen, wie sie es seit einiger Zeit ständig taten, wenn Theo seinen kleinen Bruder durchs Haus führte.

»Hmm?« Ich fand keine Worte, mein Kopf dröhnte zu laut.

Theo tippte sanft mit einem kleinen, warmen Finger gegen meine Schulter. »Mummy, bist du wach?«

»Hmm.«

»Können wir fernsehen?«

Es hatte keinen Sinn. Ich versuchte, etwas zu sagen, doch meine Lippen klebten aneinander. Ich rollte mich auf den Rücken und tastete nach Liam. Sein Bett war unberührt. Unerwünschte Erinnerungen an unseren Streit am vergangenen Abend stiegen in mir hoch. Ich nahm all meine Kraft zusammen, öffnete den Mund und versuchte, Worte zu formen. Jede Silbe fühlte sich an wie ein erneuter Hammerschlag auf meinen Schädel.

»Daddy kann euch Frühstück machen, Theo.« Ich versuchte, zumindest an die wichtigste Information zu gelangen. War heute ein Wochentag oder nicht? Musste ich sie anziehen, ihnen etwas zum Essen geben, die Zähne putzen und mich selbst zurechtmachen, um pünktlich das Haus zu verlassen? Nein. Es war … Samstag. Ich war mir ziemlich sicher. Ja. Ganz sicher. Dem Himmel sei Dank. »Heute ist Daddy an der Reihe.«

Ich schloss die Augen, und das vertraute schlechte Gewissen stieg in mir hoch, während ich gleichzeitig auch Erleichterung verspürte. Ich liebte meine Jungs mehr als alles andere auf der Welt, aber manchmal hätte ich meine Seele verkauft, wenn ich dafür nur zwanzig Minuten länger schlafend und damit in der Ahnungslosigkeit hätte verweilen dürfen.

Ich lauschte nach dem Klang ihrer kleinen Füße, die den Flur entlangtappten, aber er kam nicht.

»Mummy?« Es war erneut die leise Stimme meines Sohnes.

»Daddy kann … euch den Fernseher anmachen.« Meine Kehle war kratzig und rau. »Er ist sowieso unten. Danach macht er euch Frühstück.«

Stille.

»Er schläft«, behauptete Theo beharrlich.

Ich öffnete unter großer Anstrengung erneut die Augen und warf einen Blick auf den Wecker. Zwei Minuten nach sieben.

Ich versuchte, mich zu erinnern, wann ich am Vorabend zu Bett gegangen war. Es war doch gar nicht spät geworden … oder war das am Tag zuvor gewesen? Mein Gehirn war wie eingefroren. Ich drehte mich ein wenig. Mein Nacken war steif, was manchmal passierte, wenn ich beim Zubettgehen so erschöpft war, dass ich mich die ganze Nacht kein einziges Mal umdrehte. Das Laken fühlte sich klebrig an, irgendetwas war darauf eingetrocknet. Offenbar war ich mit dem Weinglas in der Hand eingenickt. Aber ich wollte die Betten heute ohnehin frisch beziehen, da spielte es keine Rolle.

Ich richtete mich stöhnend auf, schwang die Beine aus dem Bett und wartete einen Moment lang, bis die plötzlich aufsteigende Übelkeit verging. Das hier war kein normaler Kater. Es war anders. Schlimmer. Ich richtete meinen benebelten Blick auf den Nachttisch, und er fiel auf ein leeres Whiskyglas und die Packung mit den Schlaftabletten. Sie war geöffnet, ein Blister halb leer. Ich ließ sie normalerweise nie hier liegen, sondern verstaute sie im obersten Fach meines Kleiderschrankes, wo die Jungs nicht an sie herankamen. Warum lagen sie auf dem Nachttisch? Mein Blick wanderte weiter und fiel auf das zur Seite gekippte Weinglas auf dem Boden. Die dunkle Flüssigkeit hatte einen hässlichen Fleck auf dem dicken honiggelben Teppich hinterlassen. O Gott. Das durfte nie jemand erfahren.

Obwohl ich bereits wusste, dass mein Mann nicht in seinem Bett geschlafen hatte, warf ich einen Blick auf seine Seite.

Ich dachte erneut an den vergangenen Abend. Liam, der zu spät nach Hause gekommen war. Unser Streit. Und ein kurzes Bedauern: Er hatte in den letzten Monaten einige Male unten auf dem Sofa geschlafen.

Ich stand langsam unter Stöhnen auf und drückte meinen beiden Söhnen einen verschlafenen Kuss auf den Scheitel. Ihre Haare rochen immer noch nach Shampoo. Ich schlüpfte in meinen Morgenmantel und verließ das Zimmer, die Jungs trabten Hand in Hand hinter mir her. Ich hatte das Gefühl, als würde ich durch tiefes Wasser waten und gegen die Strömung ankämpfen, und ich umklammerte das hölzerne Treppengeländer mit beiden Händen, wie jemand, der nach einem schweren Unfall wieder gehen lernen musste.

»Liam?« Meine eigene Stimme ließ mich zusammenzucken, und schon bei dem einen Wort fuhr der Schmerz erneut durch meinen Kopf wie ein flammender Blitz. Im Untergeschoss blieb alles ruhig. Ich rief erneut, doch auch dieses Mal bekam ich keine Antwort, abgesehen von einem leisen Klopfen und Kratzen, das ich nicht lokalisieren konnte.

Ich tappte vorsichtig weiter und hielt mich immer noch am Geländer fest, falls der Schwindel wiederkam. Ich hatte drei Stufen geschafft, als mir klar wurde, dass etwas nicht stimmte.

»Theo, hast du das Treppengitter geöffnet, als du vorhin bei Daddy warst?« Ich deutete zurück auf das weiße Metallgitter am Beginn der Treppe, das sperrangelweit offen stand. »Wir müssen sehr vorsichtig damit sein. Denk an deinen Bruder.«

Mein älterer Sohn schüttelte den Kopf. »Es stand bereits offen.«

Ich runzelte die Stirn und setzte mich wieder in Bewegung. Das Reden fiel mir immer noch schwer, und ich hatte nicht genug Energie, um mit ihm zu diskutieren.

Ich spürte den glatten Parkettboden unter meinen nackten Füßen, als ich in den unteren Flur trat, und durch das blau gefärbte Glas der Eingangstür fielen die ersten, wässrigen Sonnenstrahlen. Die Tür ins Wohnzimmer stand halb offen. Ich drückte sie auf und spähte hinein. Die Vorhänge waren geschlossen, das Zimmer lag im Dunkeln, in den Ecken lauerten Schatten.

»Liam?« Ich dehnte meinen steifen Nacken. »Die Jungs sind wach.«

Ich trat ins Zimmer. Liam lag unter einer Decke verborgen auf dem Sofa, seine dunklen Haare hoben sich von dem blassen Sofakissen ab, das er als Kopfkissen benutzte, und eine Schulter in einem weißen T-Shirt ragte hervor.

Das Klopfen und Kratzen wurde lauter und eindringlicher. Ich erkannte jetzt, dass es aus der Küche kam, deren Tür geschlossen war.

Ich hörte Theos aufgeregte Stimme: »Soll ich Jet rauslassen, Mummy?«

»Gleich, Theo«, erwiderte ich, denn ich ertrug die überschwängliche Freude des jungen Hundes noch nicht. »Wecken wir zuerst mal Daddy.«

Langsam gewöhnten sich meine Augen an die Dunkelheit im Wohnzimmer, und die Schatten wurden zu Umrissen: ein Lehnstuhl, das Bücherregal, der Couchtisch und das Sofa mit Blick auf den Fernseher. Das Bedauern meldete sich erneut. Der Streit war zu schnell eskaliert, ich hatte zu viel Wein getrunken und war schrecklich müde gewesen, vermutlich hatte ich überreagiert. Worüber hatten wir uns noch gleich gestritten? Über ein Telefonat? Wahrscheinlich gab es eine vernünftige Erklärung dafür, und es war alles ein Missverständnis. Liam arbeitete zu hart, er verlangte sich selbst zu viel ab.

Ich würde ihn später noch einmal darauf ansprechen, sobald mein Kopf nicht mehr so stark dröhnte.

»Liam?«, fragte ich leise. »Ich setze Wasser auf, möchtest du auch etwas?«

Ich machte einen weiteren Schritt ins Zimmer, und meine Füße versanken in dem weichen Teppich vor dem Kamin. Neben dem Sofa herrschte ein riesiges Durcheinander. Liams Aufzeichnungen, Akten und Ordner lagen überall verstreut. Ich versuchte, mich an seine Termine zu erinnern.

»Du hast die Jungs und nachher die Bürgersprechstunde, Schatz.« Ich bückte mich und schob ein paar Unterlagen zur Seite. »Ich übernehme den Toast, falls du gleich duschen möchtest.«

Mein Ehemann schien fest entschlossen, mich zu ignorieren. Er hatte mir und dem Tageslicht, das sich durch die Vorhänge kämpfte, den Rücken zugekehrt. Ich beugte mich über ihn, legte eine Hand auf seine breite Schulter und schüttelte ihn sanft. Er war als Student in der Rudermannschaft gewesen und hatte sich den muskulösen, sehnigen Körperbau bewahrt. Ich liebte es, mich an seine Schulter zu lehnen und langsam einzuschlafen, wenn wir Sonntagabend zusammen auf dem Sofa saßen.

Mein Mann reagierte nicht.

Irgendwie fühlte sich die Schultermuskulatur unter dem T-Shirt seltsam an.

»Liam?« Meine Stimme klang rau und wie von weit her.

Ich schlug die Decke zurück. Er gab keinen Laut von sich und leistete keinerlei Widerstand. Er rührte sich überhaupt nicht. Ich legte sanft eine Hand auf seinen Unterarm. Die Haut war kühl.

Eine plötzlich in mir aufsteigende Angst ließ beinahe meine Knie unter mir nachgeben, und die Übelkeit meldete sich zurück.

Ich setzte mich auf die Sofakante und zog die Decke weiter nach unten, als mir mit einem Mal ein starker Eisengeruch in die Nase stieg.

Ich hielt inne und schlug mir die Hand vor den Mund, um nicht aufzuschreien.

Liams T-Shirt war nicht mehr weiß, sondern rot. Die Decke, die Kissen und das Sofa unter ihm glänzten dunkel und klebrig.

In der Mitte des T-Shirts, direkt über dem Rippenbogen, klaffte ein ausgefranstes Loch. Der Stoff um die Wunde war beinahe schwarz.

Blut. So viel Blut.

Teil II

Heute

Zehn Jahre später

Kapitel 5

Freitag, 1. September 2023

Es ist ein unheimlich sonniger Tag.

Nach der langen Zeit im Gefängnis und dem Gestank nach Schmutz und Desinfektionsmittel, nach Abflüssen und zerkochtem Essen und nach zu vielen Frauen, die auf zu engem Raum zusammenleben, ist die Luft hier draußen beinahe atemberaubend frisch. Ich halte einen Moment lang inne und atme tief ein. Links von mir sehe ich den vertrauten, fünf Meter hohen Metallzaun mit den Stacheldrahtrollen. Doch rechts befindet sich zum ersten Mal seit mehr als dreitausend Tagen nichts, außer grünen Feldern, die sich bis zu den hohen Eichen am Horizont erstrecken.

Irgendwo zwitschert ein Vogel.

Vor ein paar Minuten hat mich eine Justizvollzugsbeamtin wortlos durch das Tor begleitet. Ein Schritt über die unsichtbare Schwelle auf den glatten Asphalt der Zubringerstraße, und ich war frei.

Ich umklammere die durchsichtige Plastiktüte mit meinen Habseligkeiten: die Kleider, die ich auf der Fahrt vom Gericht hierher getragen habe, und eine spärliche Auswahl an Toilettenartikeln und anderen kleinen Gegenständen, die ich nicht zurücklassen wollte, und im nächsten Moment schließt sich zum ersten Mal seit meiner Ankunft das schwere Eisentor hinter mir. Der Metallzaun ist hinter mir. Die Tafeln an der Eingangstür sind hinter mir. HMPEASTWOODPARK. DIESESGELÄNDEWIRDVIDEOÜBERWACHT. ZUTRITTFÜRUNBEFUGTESTRENGSTENSUNTERSAGT.

Ich werfe einen letzten Blick auf das Tor. Ich werde nie wieder hierher zurückkehren.

Meine Uhr steckt ebenfalls in der durchsichtigen Plastiktüte. Die Batterie ist natürlich leer, die Zeiger sind stehen geblieben, aber ich lege sie trotzdem an. Da ich vorhin einen kurzen Blick auf die Uhr bei der Anmeldung werfen konnte, weiß ich, dass es kurz nach halb neun morgens ist. Heute ist der 1. September. Ein Datum, von dem ich lange geträumt habe und das in letzter Zeit immer langsamer und langsamer näher gerückt ist. Jetzt, wo der Tag endlich gekommen ist, fühle ich mich genauso erstarrt wie meine Uhr – gelähmt von dem Wissen, was vor mir liegt.

Da ich die einzige Insassin bin, die heute entlassen wurde, hat man mich bereits fünfzehn Minuten vor allen anderen aus der Zelle geholt und nach unten zur Anmeldung gebracht, wo eine Leibesvisitation durchgeführt wurde. Danach verlas eine Vollzugsbeamtin meine Bewährungsauflagen und erklärte mir, dass ich umgehend wieder hinter Schloss und Riegel käme, um den Rest meiner Strafe abzusitzen, wenn ich dagegen verstieße. Anschließend musste ich ein vierseitiges Entlassungsprotokoll unterschreiben, und meine Habseligkeiten wurden mit den Aufzeichnungen vom Tag meiner Inhaftierung verglichen, bevor man mich in einen Haftraum brachte und mir eine Busfahrkarte, sechsundsiebzig Pfund Überbrückungshilfe und einen Zettel in die Hand drückte, auf dem die Erstgesprächstermine bei diversen Sozialeinrichtungen und bei meinem Bewährungshelfer vermerkt sind.

Als alles erledigt war, geleitete mich die Justizvollzugsbeamtin zum Tor, das sich mit einem rostigen Quietschen öffnete.

Und das war’s.

Kaum eine Stunde, nachdem ich in meiner Zelle mit dem vergitterten Fenster und der dreifach gesicherten Tür aufgewacht bin, stehe ich hier unter freiem Himmel. Zurück in der echten Welt. Frei. Und vollkommen allein.

Die schmale Zufahrtsstraße, die zum Frauengefängnis Eastwood Park führt, ist eine Sackgasse, es gibt keinen Durchgangsverkehr, bloß einen Personalparkplatz und einen kleineren Parkplatz für Besucher direkt neben dem Eingang. Es ist niemand hier, um mich abzuholen, aber das überrascht mich nicht. Ich werfe mir die Plastiktüte mit den Kleidern über die Schulter und setze mich auf eine Art in Bewegung, die hier an diesem Ort zu meiner zweiten Natur geworden ist: hoch konzentriert und aufmerksam, aber ohne jeglichen Blickkontakt mit irgendjemandem. Die Straße führt mich an dem gedrungenen Trainingszentrum für Vollzugsbeamtinnen und den olivgrünen, tristen Containern vorbei, die als Besucherzentrum für Familien genutzt werden. Danach folgen mehrere kleine Häuser und eine kleine Steinkirche, bis ich endlich auf die Hauptstraße gelange.

Nach Thornbury, der nächstgelegenen Gemeinde von annehmbarer Größe, sind es etwas mehr als sechs Kilometer.

Mein Weg führt mich an die M5, und ich mache einen kurzen Abstecher auf die Fußgängerbrücke, die über die Autobahn führt. Einmal oben angekommen, bin ich wie gebannt von den vielen Fahrzeugen, die nach Norden und Süden rauschen. Die Bewegung, die Geschwindigkeit und das Gefühl der Freiheit lassen mich das Geländer umklammern, bis meine Fingerknöchel weiß hervortreten. So viele Menschen, die sich bewusst, emsig und zielgerichtet durch den Tag bewegen, die reisen, Familien gründen und etwas Beständiges, Reales für sich erschaffen.

Ich fühle mich wie losgelöst von alldem, als würde ich jeden Moment in die Luft steigen und in den von Abgasen geschwängerten Wolken davonschweben. Mein Leben gleicht einer große Leere. Mein Ehemann ist tot, genauso wie meine Mutter, und meine beiden Söhne sind mittlerweile Fremde. Mein Haus, mein Job, meine Karriere, mein Ansehen – alles weg. Zur Asche verbrannt und vom Winde verweht.

Das Leben, wie ich es kannte, ist für immer vorbei.

Eine neue Reise beginnt.

Aber zuerst muss ich noch etwas erledigen.

Kapitel 6

Ich betrete den Oxfam-Laden in Thornbury und übergebe der Mitarbeiterin die Tüte mit den Kleidern. Der schicke Hosenanzug, den ich vor neun Jahren vor Gericht getragen habe, passt mir nicht mehr, und selbst wenn er es täte, habe ich keine Verwendung mehr für ihn. Ich würde ihn am liebsten verbrennen, aber vielleicht kann ihn noch irgendjemand gebrauchen. Nun besitze ich nur noch die ausgebleichte Jogginghose und das Sweatshirt aus dem Gefängnis, die schlanke Armbanduhr, die nicht mehr funktioniert, und die Toilettenartikel, die ich in die Taschen meiner zerschlissenen Jeansjacke gestopft habe. Das, und die Narben auf meiner Haut, die mich für immer an meine Zeit im Frauengefängnis Eastwood Park erinnern werden.

Die Angestellte will mir irgendetwas über die steuerliche Bezuschussung von Spenden erklären, doch ich schüttle bloß den Kopf und bezahle in bar für die paar Dinge, die ich im Laden gefunden habe – eine große Sonnenbrille, einen kleinen Rucksack und einen grauen Fischerhut, der mich hoffentlich aussehen lässt wie einen Wanderer.

Danach kaufe ich mir in der Tankstelle gegenüber ein Sandwich und Wasser, bevor ich eine Stunde auf den Bus nach Tytherington warten muss. Im Bus setze ich mich in die letzte Reihe, wo ich jeden sehe, der aus- und einsteigt, und wo sich mir niemand von hinten nähern kann. In Tytherington angekommen, warte ich eine weitere Stunde in einem winzigen Bushäuschen auf den nächsten Bus, der mich vorbei an endlosen Hecken, Farmen und gepflegten Feldern weiter ins tiefste Gloucestershire bringt, wo die üppig grüne Landschaft nur so vor Leben strotzt.

In meinem Leben gab es so lange keine Farben, außer dem allgegenwärtigen schmutzigen Grau und dem trostlosen, verwaschenen Blau im Gefängnis, dass ich vergessen habe, wie es ist, draußen zu sein – so richtig draußen, also ohne Wände, Türen, vergitterte Fenster und Menschen, wohin man auch blickt. Ich steige in Kingswood aus und sehe mich um, während der leere Bus weiter über die gepflegte Straße davonrumpelt.

Für die letzten anderthalb Kilometer meiner Reise gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel, und es ist zu riskant, es als Anhalterin zu versuchen, denn womöglich erkennt mich der eine oder andere Ortsansässige wieder. Ich werde stattdessen zu Fuß gehen, entlang der vertrauten Landstraße, die von beiden Seiten von dichten Hecken begrenzt wird. Es herrscht nur wenig Verkehr, bloß der eine oder andere Traktor oder Geländewagen, und niemand schenkt mir Beachtung, während ich am Straßenrand dahinwandere. Mein Herz wird mit jedem Schritt leichter, als ich mir vorstelle, wie sich die Distanz zwischen uns immer weiter verringert.