Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Perla Ediciones

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Spanisch

Saki es uno de los pocos maestros indiscutibles del relato corto inglés y quizás el portavoz más agraciado de la «Tarde Dorada» de Inglaterra: los apacibles años previos a la Primera Guerra Mundial. Sus relatos son divertidísimos, sobrenaturales y macabros, muy personales, llenos de ingenio excéntrico y situaciones poco convencionales. Aunque, como tantos otros de su generación, murió trágicamente joven, en combate en el Frente Occidental, su reputación como escritor siguió creciendo mucho después de su muerte. Con su gran don como escritor de sátiras sobre la sociedad eduardiana contemporánea de clase alta, Saki fue considerado por Borges, junto a Kipling y Thackeray, uno de los ingleses ilustres nacidos en Oriente. «Con una suerte de pudor, Saki da un tono de trivialidad a relatos cuya íntima trama es amarga y cruel. Esa delicadeza, esa levedad, esa ausencia de énfasis nos recuerda las deliciosas comedias de Wilde». Jorge Luis Borges «Si empiezas un relato de Saki, lo terminarás. Cuando lo hayas terminado, querrás empezar otro, y cuando los hayas leído todos, nunca los olvidarás. Se convertirán en una adicción, porque son mucho más que divertidos». Tom Sharpe «Sus mejores historias son siempre más bellas que cualquier obra maestra de cualquier otro escritor». Roald Dahl

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 228

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

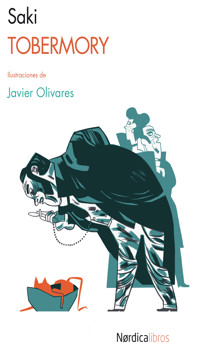

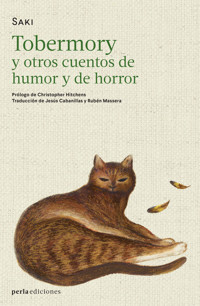

Tobermory y otros cuentos de humor y de horror

D. R. © 1910, Saki

D. R. © 2008, Christopher Hitchens, por el prólogo D. R. © 1986, Jesús Cabanillas, por la traducción de «Sredni Vashtar», «La puerta abierta», «El narrador de cuentos» y «Los intrusos» D. R. © 1980, Rubén Massera, por la traducción, cedida por EDITORIAL ANAGRAMA, S. A. U. D. R. © 2025, Wendolín Perla, por la traducción del prólogo

Ilustración de portada: Manuel Monroy

Primera edición: abril de 2025

D. R. © 2025, de la presente edición en castellano para América Latina:

Perla Ediciones ®, S. A. de C. V.

Venecia 84-504, colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02080, Ciudad de México

www.perlaediciones.com / [email protected]

@perlaediciones

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

ISBN: 978-607-593-798-4

ÍNDICE

~

Prólogo: Saki, donde viven los monstruos,por Christopher Hitchens

La reticencia de lady Anne

Gabriel Ernesto

Contracorrientes

El ratón

Esmé

El casamentero

Tobermory

El marco

Cura de agitación

Los chistes de Arlington Stringham

Sredni Vashtar

La búsqueda

El huevo de Pascua

La paz de Mowsle Barton

La disuasión de Tarrington

La puerta abierta

El narrador de cuentos

El cuarto trastero

Los huéspedes

La penitencia

Los intrusos

Semillas para codorniz

Las siete jarras para crema

Jacinto

PRÓLOGO: SAKI, DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS

~

ALOS QUINCE AÑOS, Noël Coward se alojaba en una casa de campo inglesa y encontró un ejemplar de Animales y más que animales sobre una mesa: «Me lo llevé a la habitación, lo abrí despreocupadamente y no pude dormir sino hasta terminarlo». Yo tuve una experiencia similar más o menos a la misma edad, y estoy de acuerdo con Coward en que H. H. Munro —o «Saki», el autor del libro en cuestión— se encuentra entre esos pocos escritores, inspiradores cuando se leen a una edad temprana, que definitivamente conservan su magia cuando se revisitan décadas después. Tengo la impresión de que Saki no es muy apreciado en Estados Unidos. Me alegro. Eso significa que muchos de quienes ahora leen estas palabras quedarán en deuda conmigo. Vayan y consigan una edición de este maestro eduardiano del relato corto. Empiecen, digamos, con «Sredni Vashtar», «El cuarto trastero» o «La puerta abierta». Después, comprueben si pueden dejar el libro.

La fascinante factura de las historias es casi demasiado fácil de analizar y resulta empalagosa cuando se expone en palabras sencillas, porque el gran don de Saki era poder escribir sobre niños y animales. Pero, pensemos: ¿cuántos autores han logrado llevar a cabo tales proezas? Kipling, sin duda, pero él no habría sido capaz de representar a los lánguidos jóvenes príncipes de salón, como el exquisito Clovis Sangrail, con el que Saki pobló tantas escenas. El carácter de estos Narcisos letales queda bien plasmado en una frase acuñada por Sandie Byrne, que se refiere a ellos como «efebos asilvestrados».

Para formar a un autor que muestre simpatía de por vida por los niños y los animales, parece que conviene secuestrarlo a edad temprana y luego someterlo a un largo régimen de tortura doméstica. Esta fue la fórmula que tan bien le funcionó a Kipling, como demuestra su aterrador relato autobiográfico «Bee, bee, ovejita negra», y resulta casi asombroso comprobar hasta qué punto los primeros años de vida de Saki siguieron el mismo curso. Abandonados al cuidado de unas tías frías y neuróticas en Inglaterra mientras su padre desempeñaba tareas coloniales en la India, él y sus hermanos tuvieron que arreglárselas sin afecto, resistir y superar la insensibilidad y la estupidez de los adultos. No obstante, sin esas terribles mujeres —y los villanos de los cuentos de Saki son casi siempre mujeres— no habríamos tenido a las tías más temibles de la ficción, superando incluso a la tía Agatha de Wodehouse o a lady Bracknell de Wilde.

Wodehouse admitió, orgulloso, estar influenciado por Saki, y sería interesante saber hasta qué punto el propio Saki estuvo influenciado por Wilde. Hay muchos indicios que sugieren que sí, porque algunos de sus epigramas («En el fondo, la belleza es sólo pecado») revelan una deuda evidente, y uno («La pérdida de un hotel y una pastilla de jabón en la misma tarde sugiere un descuido deliberado») es una apropiación casi directa de La importancia de llamarse Ernesto. Pero en aquella época, el nombre de Wilde estaba prohibido, y Saki habría hecho bien en no desafiar las normas no declaradas que subyacían dicha prohibición. (La especulación sobre su propia homosexualidad carece de sentido porque no hay nada sobre lo que especular: era evidentemente homosexual e, igualmente obvio, profundamente reprimido).

Como no es infrecuente en estos casos, Saki era de extrema derecha, e incluso un admirador debe admitir que algunas de sus ocurrencias eran bastante rebuscadas y, por lo tanto, resultaban forzadas. Las más de sus historias menos divertidas están dedicadas a ridiculizar el movimiento por el sufragio femenino, que estaba en auge durante su apogeo como escritor, mientras que un subtexto persistente en su obra es una burla satírica de su contemporáneo y némesis, el socialista Bernard Shaw («Sherard Blaw, el dramaturgo que se descubrió a sí mismo, y que impuso al mundo su descubrimiento»). Y, al igual que otro de sus grandes contemporáneos, Arthur Balfour, futuro autor de aquella famosa «Declaración», Saki desconfiaba de los judíos. Uno de sus feroces efebos, Reginald, le dice a una duquesa mientras charlan en el teatro que lo que ella denomina «el gran imperio anglosajón» está, de hecho, «convirtiéndose rápidamente en un suburbio de Jerusalén».

Ese mismo imperio, y su supervivencia, estaba en el centro de las contradicciones de la personalidad de Saki. El perspicaz y ágil libro de Byrne deja claro que sus afectuosos farsantes y dandis pueden haber reflejado una mitad del hombre, del mismo modo que sus repetidos retratos de jóvenes ágiles, elegantes y amorales deben haber expresado sus anhelos de bancarrota. Pero este otro hemisferio de su carácter también admiraba lo salvaje, el riesgo, la crueldad y la guerra, y asociaba los conceptos de imperio y nación con la virtud viril.

Este punto puede reforzarse con algunas reflexiones sobre la elección de su seudónimo. Hasta que leí el libro de Byrne, no sabía que hubiera dudas sobre su procedencia. Refiere casi de pasada que uno de sus obituarios afirmó que era una forma abreviada de «Nagasaki», lo que resulta absurdo a muchos niveles. Lo más probable, dada la admiración expresa de Munro por la versión de FitzGerald de Omar Jayam, es que se viera a sí mismo en el copero del Rubaiyat:

Y no temas que la existencia haya detenido tu cuenta, y la mía ya no conocerá nada parecido; el Saki eterno del copero ha vertido millones de burbujas como nosotros, y verterá por tiempo indefinido.

Cuando tú y yo atravesemos el velo, ¡Oh, pero mientras perdure el mundo! ¿Cuál de nuestras llegadas y partidas será advertida,como el mar advierte un guijarro al vuelo?

En un relato titulado «El ala este», una joven y perezosa criatura llamada Lucien Wattleskeat expresa algo parecido —sin excluir la metáfora de la burbuja—, pero centrándose más en la paradójica importancia de su condición efímera:

No creo que pueda arriesgar mi vida para salvar a alguien a quien nunca he conocido o de quien ni siquiera he oído hablar. Verás, mi vida no sólo es maravillosa y hermosa para mí, sino que si se va, nada más me importa realmente. Eva podría ser arrancada de las llamas y vivir para ser la abuela de hombres y mujeres brillantes y encantadores, pero, en lo que a mí respecta, ni ella ni ellos existirían más que una bocanada de humo de cigarrillo que se desvanece o una burbuja de refresco que se disuelve.

Creo que esto aclara cualquier disputa sobre el origen del seudónimo (que a menudo aparecía en las cubiertas de los libros junto a su verdadero nombre), y hago una pausa para señalar que Lucien Wattleskeat es un registro más bien pobre de la habilidad generalmente brillante y un tanto wildeana de Saki para idear nombres memorables. Como Wilde (y como Anthony Powell más tarde), Saki hizo buen uso del atlas de Gran Bretaña e Irlanda para idear apellidos y títulos que fueran a la vez creíbles y excéntricos. Muchos de ellos procedían de su amado West Country (Yeovil, Honiton, Cullompton), pero se extendió mucho al elegir nombres como Courtenay Youghal para un político sin problemas y, en un momento de absoluta lucidez, Tobermory para uno de sus personajes más destacados: el gato de la casa que aprende a hablar inglés (y también a escuchar a escondidas). Sobre su elección de Clovis como modelo por excelencia de esa raza de jóvenes aburridos y elegantes, he oído sugerir que se debió a que era terriblemente «franco» (por Frank).

Las criaturas que, en esencia, nunca pueden ser domesticadas —felinos y lobos, sobre todo—, eran las favoritas emocionales de Saki. En su novela más conocida, El insoportable Bassington, que contiene en la figura de Comus Bassington a uno de sus dos protagonistas más obviamente homoeróticos (el otro es el niño-lobo Gabriel Ernesto en la historia del mismo nombre), el héroe es un hombre llamado Tom Keriway, cuya temeraria naturaleza se resume en la resonante frase «un hombre que los lobos han olfateado». Pero Keriway se ha vuelto enfermizo y casi indigente, y recuerda morosamente una observación sobre una grulla salvaje lisiada que se domesticó en un parque alemán: «Era coja, por eso estaba domesticada».

Cuando rondaba los cuarenta años, Saki empezó a desprenderse de la languidez y el hastío con que había revestido muchas de sus escenas y personajes, y se mostró extremadamente preocupado por el imperio, del que a menudo se había burlado. Tal vez resultado de sus experiencias en Rusia y los Balcanes como corresponsal de un periódico tradicional conservador, emitió graves advertencias sobre una inminente invasión alemana e incluso escribió una novela alarmista —La llegada del emperador— sobre cómo podría sentirse la vida británica bajo el talón prusiano del káiser Guillermo. Sus páginas tratan casi exclusivamente de la indignación y el despojo que podría experimentar la humillada alta burguesía. (Sólo se me ocurre un cuento de Saki que tome partido por el igualitarismo o que contemple la sociedad desde la perspectiva de la alcantarilla y no desde el balcón o la veranda, y es el encantador y vengativo «Morlvera», en el que un par de niños proletarios son testigos de una deliciosa muestra de malicia y rencor infligida a un adulto por un horrendo joven de la alta burguesía).

En 1914, Saki sorprendió a todos sus admiradores de élite. Sus razones para insistir en alistarse en las trincheras, cuando ya era lo bastante mayor como para eludir ese destino, eran casi cómicamente reaccionarias. Enfurecido por la izquierda antimilitarista que pensaba que el socialismo era preferible a la guerra mundial, argumentó, en efecto, que incluso la guerra mundial era preferible al socialismo. Sin embargo, rechazó cualquier oferta de oficial, insistió en servir en las filas, pareció olvidar todas sus afecciones anteriores por el aderezo holandés y las amorosas preparaciones de vino y queso, y se vio tan reducido por las heridas y la enfermedad en el frente que se dejó crecer un bigote para ocultar la pérdida de la mayoría de sus dientes superiores. Siguió escribiendo, aunque principalmente sobre la interesante supervivencia de la fauna en la tierra de nadie del Frente Occidental, y buscó repetidamente posiciones en el frente. En noviembre de 1916, cerca del pueblo de Beaumont-Hamel, en el río Somme, encontró lo que es bastante probable que hubiera estado buscando todo el tiempo: al borde de un cráter, durante un intervalo del combate, se le oyó gritar «¡Apaga ese maldito cigarrillo!» antes de sucumbir a la bala de un francotirador alemán que había sido entrenado para buscar esas señales delatoras. En esa «bocanada desvanecida de humo de cigarrillo» o, si se prefiere, en su imagen de burbuja de efervescencia disuelta, murió alguien que por fin había llegado a decidir que, después de todo, merecía la pena luchar por los demás.

—CHRISTOPHER HITCHENSThe Atlantic, junio de 2008

LA RETICENCIA DE LADY ANNE

~

EGBERT ENTRÓ EN LA AMPLIA SALA en penumbra con el aire de quien no sabe si lo aguarda un arrullo o una bomba y se encuentra preparado para cualquiera de las dos eventualidades. La menuda disputa doméstica sostenida en la mesa no había tenido final definitivo, y la cuestión era hasta qué punto lady Anne estaba de humor para renovar las hostilidades o renunciar a ellas. La postura que había asumido en el sillón junto a la mesa de té era más bien elaborada y rígida; el pince-nez de Egbert no lo ayudaba materialmente a discernir la expresión de su rostro en la penumbra de aquella tarde de diciembre.

Para romper el hielo que pudiera estar cubriendo la superficie, hizo una observación acerca de la mística luz que bañaba aquellos instantes. Él o lady Anne siempre hacían esa observación entre las 4:30 y las 6:00 en las tardes de invierno y de otoño avanzado; formaba parte de su vida matrimonial. Carecía de respuesta fija, y lady Anne no dio ninguna.

Don Tarquinio estaba tendido sobre la alfombra persa, al calor del hogar, con soberbia indiferencia por el posible mal humor de lady Anne. Su pedigrí era tan inmaculadamente persa como el de la alfombra, y su pelaje alcanzaba ya la gloria de un segundo invierno. El criado, que tenía tendencias renacentistas, lo había bautizado con el nombre de don Tarquinio. Librados a sí mismos, Egbert y lady Anne lo hubieran llamado inevitablemente Pelusa, pero no eran obstinados.

Egbert se sirvió té. Como el silencio no daba señales de quebrarse por iniciativa de lady Anne, se dispuso a realizar otro esfuerzo.

—Lo que dije durante el almuerzo tenía una aplicación puramente académica —anunció—; tú pareces darle un sentido personal innecesario.

Lady Anne mantuvo su defensiva barrera de silencio. El pinzón real llenó ociosamente el intervalo con una melodía de Iphigénie en Tauride. Egbert la reconoció inmediatamente porque era la única melodía que el pinzón real silbaba, y les había llegado con la ganada reputación de silbarla. Tanto Egbert como lady Anne hubieran preferido algún motivo de The Yeomen of the Guard, la ópera favorita de ambos. Sobre cuestiones artísticas, sus gustos eran similares. Tendían al arte honesto y explícito, un cuadro, por ejemplo, que diera claras muestras de su motivo con generosa ayuda del título. Un caballo sin jinete con las guarniciones en obvio deterioro, que entraba en un patio colmado de pálidas mujeres desfallecientes y titulado Malas nuevas, les sugería clara y netamente la idea de alguna catástrofe militar. Comprendían su mensaje y podían explicarlo a sus amigos de inteligencia menos lúcida.

El silencio continuaba. En general, el disgusto de lady Anne se volvía articulado y marcadamente voluble al cabo de cuatro minutos de mutismo introductorio. Egbert tomó la jarra de leche y volcó parte de su contenido en el platillo de don Tarquinio; como el platillo estaba ya lleno hasta el borde, el ademán tuvo por resultado una desagradable inundación. Don Tarquinio la contempló con sorprendido interés, que se desvaneció en fingida inocencia cuando Egbert lo llamó para que bebiera la leche derramada. Don Tarquinio estaba preparado para desempeñar múltiples papeles en la vida, pero el de aspiradora no era uno de ellos.

—¿No te parece que nos estamos portando como unos tontos? —preguntó Egbert jovialmente.

Si lady Anne lo creía así, no lo dijo.

—La culpa fue en parte mía —continuó Egbert con una deferencia que daba ya muestras de agotarse—. Después de todo, soy un ser humano. Pareces olvidar que no soy más que un ser humano.

Insistió en ello como si se hubiera sugerido infundadamente que su constitución se acomodaba a la de un sátiro, con continuaciones cabrunas donde lo humano cesaba.

El pinzón real recomenzó la melodía de Iphigénie en Tauride. Egbert empezó a sentirse deprimido. Lady Anne no estaba bebiendo su té. Quizá no se sintiera bien. Pero cuando lady Anne no se sentía bien, no acostumbraba mostrarse reticente sobre el tema. Una de sus declaraciones favoritas era: «Nadie sabe lo que me hacen sufrir las indigestiones»; pero esa falta de conocimiento sólo podía deberse a una audición defectuosa por su interlocutor; el monto de información que ella ofrecía sobre el tema habría dado material suficiente para una monografía.

Evidentemente, lady Anne no se sentía mal.

Egbert comenzó a pensar que el trato que se le dispensaba no era racional; naturalmente, comenzó a hacer concesiones.

—Quizás —observó tomando una posición tan central sobre la alfombra como se lo permitía don Tarquinio— haya sido culpable. Estoy dispuesto a emprender una vida mejor, si con ello las cosas adquieren perspectivas más felices.

Se preguntó vagamente cómo podría cumplir ese propósito. En la edad madura, las tentaciones lo asaltaban vacilantes y sin mayor insistencia, como a un chico pobre que pide un regalo de Navidad en febrero por la simple razón de no haberlo recibido en diciembre. No tenía más intención de sucumbir ante ellas que la de adquirir los cubiertos de pescado y aquellas boas de piel que las señoras se ven obligadas a sacrificar, por medio de las columnas de anuncios, durante doce meses del año. Sin embargo, había algo de impresionante en esta renuncia no solicitada a posibles enormidades latentes.

Lady Anne no dio muestras de estar impresionada.

Egbert la miró nerviosamente a través de sus anteojos. Llevar la peor parte en una discusión con ella no era ninguna experiencia nueva. Llevar la peor parte de un monólogo era una humillante novedad.

—Voy a vestirme para la comida —anunció con una voz a la que quiso dar cierto matiz de severidad.

Al llegar a la puerta, un acceso final de debilidad lo obligó a realizar un nuevo intento.

—¿No nos estamos portando como unos tontos?

«Un tonto» fue el comentario final de don Tarquinio al cerrarse la puerta tras Egbert. Luego levantó en el aire sus aterciopeladas patas delanteras y saltó con ligereza sobre una estantería, por debajo de la jaula del pinzón real. Era la primera vez que parecía advertir la existencia del pájaro, pero en realidad cumplía un plan largamente meditado. El pinzón real, que se había imaginado una especie de déspota, repentinamente se redujo a una tercera parte de su tamaño; luego sucumbió con impotente batir de alas y lastimeros píos. Había costado veintisiete chelines sin la jaula, pero lady Anne no dio señal de intervenir. Hacía dos horas que estaba muerta.

GABRIEL ERNESTO

~

—HAY UN ANIMAL SALVAJE en sus bosques —dijo el pintor Cunningham mientras Van Cheele lo llevaba a la estación. Fue lo único que dijo, pero su silencio pasó inadvertido, porque Van Cheele hablaba incesantemente.

—Uno o dos zorros extraviados y algunas comadrejas. Ningún peligro —dijo Van Cheele. El pintor no respondió.

—¿Qué quiso decir con lo del animal salvaje? —preguntó luego Van Cheele cuando se encontraban ya en la plataforma.

—Nada. Imaginaciones mías. Aquí llega el tren —afirmó Cunningham.

Aquella tarde Van Cheele dio un paseo por sus bosques, como acostumbraba. Tenía un alcaraván embalsamado en el estudio y conocía el nombre de numerosas flores silvestres, por lo que su tía estaba en cierto modo justificada al describirlo como un gran naturalista. De cualquier modo, era, sí, un gran caminador. Tenía la costumbre de tomar notas mentales sobre todo lo que veía en sus paseos, no tanto con el propósito de contribuir a la ciencia contemporánea como con el de procurarse temas para futuras conversaciones. Cuando las campanillas comenzaban a florecer se preocupaba por anunciarlo a todo el mundo; la época del año podría haber advertido a sus interlocutores sobre la probabilidad de tal suceso, pero, por lo menos, tenían la certeza de que en ese momento Van Cheele les era enteramente franco.

Sin embargo, lo que Van Cheele vio aquella tarde en particular fue algo totalmente ajeno a la esfera ordinaria de sus experiencias. Sobre una pulida roca, junto a un profundo estanque en un robledal, yacía un muchacho de unos dieciséis años, secándose al sol los miembros húmedos y morenos. Sus cabellos mojados, despeinados por el baño reciente, se esparcían alrededor de la cabeza, y sus ojos, de color castaño claro, tan claro que su brillo era casi atigrado, seguían a Van Cheele con cierta ociosa vigilancia. Era una aparición inesperada, y Van Cheele incurrió en el inusitado proceso de pensar antes de hablar. ¿De dónde podría venir ese muchacho de salvaje aspecto? La mujer del molinero había perdido a un niño hacía unos dos meses, supuestamente arrastrado por las aguas del canal del molino, pero ese había sido un niñito de corta edad, no un joven adolescente.

—¿Qué estás haciendo aquí? —preguntó.

—Evidentemente, me estoy asoleando —replicó al instante el muchacho.

—¿Dónde vives?

—Aquí, en estos bosques.

—No puedes vivir en los bosques.

—Son bosques muy agradables —dijo el muchacho, con algo de condescendencia en la voz.

—Pero ¿dónde duermes por la noche?

—Por la noche no duermo. Es cuando estoy más ocupado.

Van Cheele comenzó a tener el irritado sentimiento de que se enfrentaba con un problema cuya solución se le escapaba.

—¿De qué te alimentas?

—De carne —dijo el muchacho, y pronunció la palabra con demorado deleite, como si estuviera degustándola.

—¡Carne! ¿Qué carne?

—Ya que le interesa, conejos, aves silvestres, liebres, aves de corral, corderos cuando es la temporada, niños cuando puedo atrapar alguno. Por lo general, están bien guardados por la noche, que es cuando salgo de caza. Hace dos meses que no pruebo carne de niño.

Pasando por alto la chusca naturaleza de esta observación, Van Cheele trató de llevar la conversación al tema de posibles actividades delictivas.

—Hablas más bien pensando con el sombrero* al decir que te alimentas de liebres. (Considerando el atuendo del muchacho, la alusión no resultaba muy oportuna). Las liebres de por aquí no se dejan atrapar fácilmente.

—Por la noche cazo a cuatro patas —fue la más bien críptica respuesta.

—¿Quieres decir acaso que cazas con un perro? —aventuró Van Cheele.

El muchacho rodó lentamente hasta quedar de espaldas y emitió una extraña risa, placentera como un arrullo y desagradable como un gruñido.

—No creo que ningún perro se sienta inclinado a acompañarme, especialmente de noche.

Van Cheele comenzó a sentir que en ese muchacho de ojos tan extraños, de tan extraño hablar, había algo de positivamente misterioso.

—No puedo permitir que permanezcas en estos bosques —declaró autoritario.

—Me figuro que no preferirá usted que me aloje en su casa —dijo el muchacho.

La perspectiva de que ese joven salvaje y desnudo pudiera estarse en casa de Van Cheele, tan remilgadamente ordenada, era por cierto alarmante.

—Si no te vas tendré que obligarte —dijo Van Cheele.

El muchacho se volvió como un relámpago, se zambulló en el estanque y, en un instante, su cuerpo húmedo y reluciente trepaba el barranco en que estaba Van Cheele. En una nutria el movimiento no hubiera sido digno de mención; en un muchacho, Van Cheele lo encontró bastante sorprendente. Al retroceder involuntariamente, perdió pie en la resbalosa orilla cubierta de musgo y se encontró casi postrado, con aquellos amarillos ojos de tigre no muy lejos de los suyos. Casi instintivamente inició el movimiento de llevarse la mano a la garganta. El muchacho volvió a reír con una risa en la que el gruñido había desalojado casi el arrullo, y luego, con otro de esos asombrosos movimientos suyos, desapareció en la blandura de un laberinto de maleza y de algas.

—¡Qué extraordinaria bestia! —dijo Van Cheele mientras se ponía de pie. Y luego recordó la observación de Cunningham: «Hay un animal salvaje en sus bosques».

Al regresar a su casa a paso lento, Van Cheele comenzó a considerar varios acontecimientos locales que pudieran atribuirse a la existencia de ese asombroso joven salvaje.

Últimamente había empezado a menguar la caza; en las granjas echaban de menos algunas aves; las liebres venían escaseando inexplicablemente y le habían llegado quejas de que los corderos desaparecían de las colinas. ¿Era posible que ese muchacho salvaje hubiera andado realmente de caza por la comarca en compañía de algún perro adiestrado con ese propósito? Había dicho que cazaba «a cuatro patas» por la noche. Claro que además, de un modo muy raro, había sugerido que ningún perro se atrevería a acercársele, «especialmente de noche». Era por cierto intrigante. Y de golpe, mientras Van Cheele recorría en su mente las últimas depredaciones, llegó a un alto en su andar tanto como en sus especulaciones. El niño del molino, desaparecido desde hacía dos meses… La teoría admitida era que cayó en el canal del molino y fue arrastrado por las aguas. Pero la madre insistió siempre en que había escuchado un grito en la colina, en la dirección opuesta al canal. Era inconcebible, por supuesto, pero deseó que el muchacho no hubiera dicho que había comido carne de niño dos meses atrás. Cosas tan terribles no deberían decirse ni siquiera en broma.

Contra su costumbre, Van Cheele no se sintió dispuesto a mostrarse comunicativo acerca del descubrimiento que hiciera en el bosque. Su posición de consejero y de juez de paz de la parroquia le parecía de algún modo afectada por el hecho de alojar en su propiedad una personalidad de tan dudoso carácter. Era aún posible que le llegara una seria demanda por daños a causa de los corderos y las aves de corral desaparecidos. Durante la comida aquella noche guardó un silencio nada habitual.

—¿Qué se hizo de tu lengua? —le preguntó su tía—. Cualquiera diría que has visto un lobo.

Van Cheele, que no tenía conocimiento del viejo dicho, pensó que la observación era bastante tonta. Si hubiera visto un lobo en la propiedad, el tema habría tenido sumamente ocupada a su lengua.

A la mañana siguiente, durante el desayuno, Van Cheele advirtió que la intranquilidad provocada por el episodio del día anterior no había desaparecido por completo, y resolvió ir por tren al pueblo vecino, a visitar a Cunningham y averiguar qué había visto que le hiciera decir lo del animal salvaje en los bosques. Una vez resuelto, su habitual vivacidad le volvió parcialmente, y mientras se dirigía sin apuro al otro cuarto a fumar su acostumbrado cigarrillo, tarareó una alegre y simple melodía. Al entrar en el cuarto, la melodía quedó interrumpida para ceder el lugar súbitamente a una pía invocación. Graciosamente repantigado en la otomana, en una actitud de casi exasperado reposo, estaba el muchacho de los bosques. Se encontraba más seco que la última vez, pero ninguna otra alteración se advertía en su atuendo.

—¿Cómo te atreves a venir aquí? —preguntó Van Cheele furioso.

—Usted me dijo que no debía permanecer en los bosques —contestó el muchacho con calma.

—Pero no que vinieras aquí. ¡Supón que mi tía te viera!

Y con el objeto de disminuir los efectos de esa catástrofe, Van Cheele ocultó tan deprisa como le fue posible la anatomía del inoportuno huésped con los pliegos del Morning Post. En ese momento, su tía entró en el cuarto.

—Este es un pobre muchacho que se perdió… y perdió la memoria. No recuerda quién es ni de dónde viene —explicó desesperado Van Cheele, mirando con aprensión la cara del granuja para averiguar si añadiría un inconveniente candor a sus otras salvajes propensiones.

La señorita Van Cheele se mostró muy interesada.

—Quizá tiene la ropa interior marcada —sugirió.

—También parece haber perdido casi toda la ropa —dijo Van Cheele haciendo menudos y frenéticos movimientos para mantener en su lugar el