Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

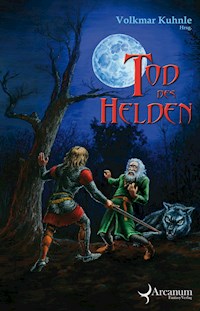

Tod des Helden Der Tod des Helden ist immer ein entsetzliches Ereignis. Man begleitete den Helden auf abenteuerliche Fahrten, traf fremde Menschen und Wesen, lernte andere Länder kennen. Liebe und Leid hautnah erlebt und die Geschichte bis zum ende erlebt. Wenn der Held am Ende stirbt, kommt zum Glück nur selten vor, dann ist das ein trauriges Ende. Doch was, wenn der Held mitten in der Erzählung stirbt? Wie soll die Geschichte weitergehen? Einen Ersatzhelden hat man nicht immer dabei. Wie nun eine Geschichte endet, darüber machten sich 25 Autorinnen und Autoren Gedanken. Herausgekommen ist eine bunte Mischung mit vorzeitig verstorbenen Helden. Und Geschichten die dennoch ein gutes? Aber erfolgreiches Ende finden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 471

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum neobooks

Herausgeber

Volkmar Kuhnle

Der Tod des Helden

Arcanum Fantasy Verlag

e-book 092

Der Tod des Helden

01.02.2021

© Saphir im Stahl Verlag

Erik Schreiber

An der Laut 14

64404 Bickenbach

www.arcanum-fantasy-verlag.de

Titelbild: Igor Shaganov

Vertrieb: neobooks

Vorwort

Nichts (naja… fast nichts) löst in der Fantasy mehr Kontroversen aus als der Tod einer liebgewonnenen Figur. Während Boromirs Tod im ersten Band der „Herr der Ringe“-Trilogie von den meisten noch akzeptiert wurde, löste in „Game of Thrones“ der Tod von Eddard Stark wesentlich mehr Reaktionen aus. Richtige Wogen schlug jedoch die „Rote Hochzeit“ aus derselben Buchreihe. An all das dachte ich, als Erik mir vorschlug, eine Fantasy-Anthologie mit Kurzgeschichten zusammenzustellen, in denen die Hauptfigur am Ende stirbt.

Bei der Ausschreibung achtete ich darauf, dass niemand den Tod des Helden umgeht. Daher forderte ich, dass der/die Protagonist_in am Ende wirklich tot sein muss. Bei mehreren Helden muss mindestens die Hälfte ableben. Andere Auswege wie etwa eine Wiederkehr alla Gandalf der Weiße oder ein „ich war tot und bin jetzt unsterblich“ im Stile des „Highlanders“ Connor MacLeod aus dem gleichnamigen Film, schloss ich ebenfalls aus.

Die hier enthaltenen Geschichten sind das Ergebnis dieser Ausschreibung: 25 Geschichten, die das Ganze aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchten. Ich war selbst überrascht, auf wie viele Weisen der Tod eine Hauptfigur ereilen kann. In den meisten Fällen ist es dramatisch. Das finde ich durchaus angemessen. Ein paarmal schlägt der Tod auf überraschende Weise zu. Aber eins freut mich am meisten: Keiner der Autoren hat „gemogelt“. Um den Tod kommt keiner herum. In Terry Pratchetts Scheibenwelt-Romanen ist der Tod die ultimative letzte Gewissheit, der niemand entrinnen kann (wenn man nicht gerade Rincewind heißt). Das trifft auch auf die Helden dieser Geschichten zu.

Trotz der vielen Tode wünsche ich viel Spaß beim Lesen!

Volkmar Kuhnle

Inhaltsverzeichnis

Kassandra Schwämmle Wolfsseele

Tabea Petersen Nach dem Sturm

Kornelia Schmid Der Ton einer Harfensaite

Stefan Cernohuby Seine letzte Heldentat

Anna Eichinger Der Seher

Annie Waye Der Pakt

Olaf Lahayne Schlangenbrut

Hanna Bertini Atemlos

David Acker Die Nacht des Feuers

Sabine Reifenstahl Wenn die Liebe stirbt

Katherina Ushachov Kore

Martin Beyerling Die warme Fährte

Adina Heinemann Im Schaum der Brandung

Albertine Gaul Aufbruch ins ungewisse Abenteuer

Stefan Lochner Heldensterben

Corina Lendi Jupiters Tippsen

Wolfgang Schroeder Sinkflug

Franziska Bauer Vom lieblichen Duft der Rosen

Nadine Wahl Die Sonne, die sie verloren hatten

Uwe Gehrke Der Junge mit den Narben

Achim Stößer Sojablut

Regine D. Ritter Tod eines Unternehmensberaters

Petra Hartmann Geisterreiter

Jörg Olbrich Flammentod

Verena Jung Geistergeschichten

Biographien

Kassandra Schwämmle Wolfsseele

„Rasch, hier entlang! Man erwartet Euch.“ Der Bedienstete hastete voran, Valerius hatte Mühe, mit seiner schweren Tasche zu folgen. Sie eilten einen nur spärlich von Fackeln erleuchteten Gang entlang. Draußen heulte der Sturm, der Donner grollte, Blitze zuckten. Ihr Licht warf bizarre Muster an die Wände. Sie erreichten eine hölzerne Tür mit einem großen eisernen Riegel davor. Der Bedienstete schlug kräftig gegen die Tür, die im nächsten Augenblick aufgerissen wurde. Ihnen gegenüber stand Fürst Geralf, seine halblangen Haare zerzaust, die edle Kleidung zerknittert. Im Schein der Fackeln wirkten seine Augenringe fast schwarz, die Falten tief in die Haut gegraben.

„Da seid Ihr ja endlich! Schnell, Ihr müsst etwas tun.“ Er fuhr sich mit der Hand über das Gesicht, Blut klebte daran. „Ihr müsst sie retten!“

Valerius packte seine Tasche fester, nickte kurz und betrat das Zimmer. Es war groß, größer als so manche Wohnstatt eines einfachen Bauern, und von unzähligen Öllampen erleuchtet. Kommoden, ein Schminktisch mit einem Schmuckkästchen und Truhen standen darin. Das gewaltige Himmelbett dominierte diesen Raum jedoch. Davor lagen blutige Tücher auf dem Boden, auch den Bezug des Stuhls neben dem Bett zierten einige rote Flecken. Die Luft war zum Schneiden dick und es roch nach Schweiß und Blut. Der Gelehrte trat ans Bett und stellte seine Tasche ab. Die zurückgeschlagenen Vorhänge gaben den Blick auf das Bett frei. Tief in den Kissen, halb verborgen, erblickte er das Gesicht der jungen Fürstin. Mit Schweiß bedeckt, die Wangen eingefallen, hielt sie die Augen geschlossen. Immer wieder entrang sich ein gequältes Stöhnen ihren Lippen.

„Ich brauche heißes Wasser, frische Tücher, sowie ein Räucherschälchen“, rief Valerius über die Schulter. Er legte ihr eine Hand auf die Stirn, mit der anderen fühlte er nach dem Puls. Zwar nur schwach, dafür aber regelmäßig, spürte er dessen Pochen unter seinen Fingern.

„Sagt, könnt Ihr etwas tun, das sie rettet?“ Der Adlige war hinter Valerius getreten, sein Blick wanderte unentwegt zwischen ihm und seiner Frau hin und her.

„Ich werde mein Bestes tun“, gab dieser zurück und öffnete seine schwere Ledertasche.

Der Bedienstete kehrte mit dem Gewünschten zurück. Auf einen Wink Fürst Geralfs verschwand er wieder. Valerius krempelte die Ärmel seines Gewandes hoch und wusch sich sorgfältig Hände und Arme. Erneut trat er an das Bett und schlug vorsichtig die Bettdecke beiseite. Die Frau trug ein dünnes Nachthemd, welches blutgetränkt war. Vorsichtig strich er mit seinen Händen über den stark gewölbten Bauch und tastete nach dem ungeborenen Kind. Er schloss die Augen und atmete ein paarmal tief ein und aus, um die Konzentration zu stärken. Als er wieder zu dem Fürsten blickte, sprach er mit rauer Stimme: „Ich weiß nicht, ob ich beide vor der ewigen Dunkelheit bewahren kann, mein Fürst. Eure Gemahlin hat schon viel Blut verloren, und auch Euer Sohn wird immer schwächer.“

„Mein Sohn? Ich bekomme einen Erben? Er muss leben, Animagus!“

„Was immer gleich geschieht, mein Fürst, greift nicht ein, das könnte sonst schreckliche Konsequenzen nach sich ziehen. Setzt Euch am besten dorthin.“

Der Fürst ließ sich auf einem Sessel nieder und wedelte auffordernd mit der Hand.

Valerius zog eine Augenbraue hoch, erwiderte jedoch nichts. Der Gelehrte wusch die Fürstin, so gut es ging, und malte rund um das Bett verschiedene Symbole mit seiner mitgebrachten Kreide auf. In dem bereitgestellten Räucherschälchen bereitete er eine Mischung verschiedener Kräuter und Harze zu, die er mit einem kleinen Span entzündete. Würzig duftender Rauch verteilte sich im Zimmer, als der Animagus im Raum auf und ab schritt. Mit geschlossenen Augen inhalierte er die Schwaden und begann leise uralte Formeln zu rezitieren. Wie in Trance wiegte er den Oberkörper vor und zurück. Erst geschah nichts, doch dann glommen die Runen auf. Das Tosen des Sturms nahm zu, der Wind strich klagend um das Gebäude. Und schließlich kamen sie.

Mehrere bläuliche Schemen flogen durch die Butzenscheiben des Fensters in das Gemach. Vage erkannte er die durchscheinenden Formen von Wildtieren. Ein Hirsch mit prächtigem Geweih, ein Wolf und ein mächtiger Adler waren darunter. Der Gelehrte stellte das Schälchen beiseite, hob die Hände und wies auf den Bauch der Fürstin, sein Gesang wurde lauter. Die Tiergeister umschwebten das Bett in immer schneller werdenden Kreisen, bis nur noch ein heller Wirbel zu sehen war, der schließlich in den Bauch der Fürstin eindrang. Sie keuchte und wand sich wie unter Schmerzen. Der Fürst sprang auf, doch eine knappe Geste von Valerius hielt ihn davon ab, näher zu treten. Der Bauch der Frau schien von innen zu glühen, schwache Bewegungen zeigten sich unter der Haut. Die Fürstin schrie auf, ihre Hände krampften sich in das Laken. Das bläuliche Leuchten intensivierte sich, und nach wenigen Augenblicken wurde der Kopf eines Kindes zwischen ihren Beinen sichtbar. Rasch griff sich Valerius eines der bereitgelegten sauberen Tücher und nahm den neuen Erdenbewohner vorsichtig in Empfang. Die kräftigen Schreie des Jungen und das Wimmern der Mutter mischten sich in den Gesang des Animagus. Die Tiergeister verließen den Leib der Fürstin wieder und verharrten einen Augenblick über ihm, abwartend. Valerius, das in das Tuch gewickelte Kind im Arm haltend, beendete die magische Gesangsformel und neigte ehrerbietig den Kopf. Die Tiere taten es ihm nach und verschwanden wieder durch das Fenster. Geschwind legte er dem Fürsten seinen Sohn in den Arm.

„Euer Erbe, mein Fürst.“

Rasch wandte er sich wieder der Gemahlin zu, doch ihre Atemzüge waren nur noch ein schwaches Röcheln. Er fasste ihre Hand und strich ihr über die schweißnasse Wange. „Meine Herrin, Euer Sohn ist wohlauf und stark.“

Ihre geschlossenen Augen zuckten, doch auf ihren Lippen meinte der Gelehrte ein schwaches Lächeln zu erkennen. Es tat ihm im Herzen weh, dass er sie nicht retten konnte, aber er spürte, wie ihre Seele bereits der ewigen Nacht entgegenstrebte. Schließlich entwich der Fürstengemahlin ein letzter seufzender Atemzug und sie lag still.

Fürst Geralf trat neben Valerius und blickte auf seine Frau herab. Als er bemerkte, dass sie nicht mehr atmete, fiel er kraftlos auf die Knie, den Jungen an seine Brust gepresst. „Nein, liebste Katharina, wieso verlässt du mich? Wie soll ich denn meinem Sohn ein guter Vater sein, ohne deinen Sanftmut und Tatkraft an meiner Seite?“ Er richtete seinen Blick auf Valerius, anklagend und Tränen verschleiert. „Ihr habt mir meine Frau genommen, Ihr mit Eurem Hokuspokus!“

„Aber“, warf Valerius ein, „Ihr habt einen gesunden Sohn, der Euch nun braucht. Die Tiergeister haben getan, was sie konnten, gestärkt, wo sie es vermochten. Doch es reichte nicht für beide, Eure Frau war bereits zu schwach.“

Die Hände Geralfs krallten sich in das Tuch, in dem der Säugling lag. „Meister Valerius, sagt, werdet Ihr mir helfen und aus meinem Sohn einen würdigen Erben für das Reich machen?“

Der Gelehrte neigte das Haupt. „Wenn Ihr das wünscht, werde ich Eurem Sohn ein Lehrmeister und Gefährte sein.“

„Lies noch ein bisschen weiter.“ Valerius wies mit der Hand auf den Pergamentbogen, den Aidan in der Hand hielt.

Der Junge kniff die Augen zusammen und begann zu lesen: „Hwæt! Wé Gárdena in géardagum þéodcyninga þrym gefrúnon…“

Schließlich hob sein Lehrmeister die Hand. „Stopp, das genügt. Du machst gute Fortschritte. Dein Vater wird stolz auf dich sein.“

Missmutig verzog Aidan das Gesicht. „Warum verbringt er dann so wenig Zeit mit mir? Warum ist er dann schon wieder auf der Jagd mit seinen Vasallen?“

Valerius fuhr sich durch sein kurzes braunes Haar und zuckte mit den Schultern. „Du erinnerst ihn an seine geliebte Frau, deine Mutter.“

„Wisst Ihr, wie oft ich mir das schon anhören musste?“ Wütend sprang Aidan auf. „Als ob es meine Schuld wäre. Ich habe ja nicht einmal die Chance gehabt, ihr zu begegnen.“

Beruhigend legte der Gelehrte seinem Schützling, der mit seinen fünfzehn Sommern inzwischen fast seine Größe erreicht hatte, die Hand auf den Arm. „Ich weiß. Ich wünschte, es wäre anders gekommen. Ich habe damals getan, was ich konnte.“

„Euch mache ich auch keinen Vorwurf.“ Ein trauriger Ausdruck stahl sich in die blauen Augen des Jungen. „Ich hätte sie nur so gern kennengelernt.“

Valerius drückte Aidan mitfühlend die Schulter. Es bedrückte ihn, wenn er sein Mündel so betrübt sah, er musste ihn auf andere Gedanken bringen. „Was hältst du von einem Ausflug in die Ländereien des Fürstentums, etwas frische Luft schnappen? Ein Ritt in den Wald ist nach so vielen staubigen Büchern eine Wohltat. Außerdem können wir dort mit den Lektionen weitermachen, die dir so viel Freude gemacht haben.“

Aidan zog die Schultern hoch und stieß schließlich die Luft aus. „Ja, Ihr habt recht.“ Mit einem schiefen Grinsen fügte er hinzu: „Wie eigentlich immer. Doch ich möchte nicht reiten, lasst uns zu Fuß gehen.“

So verließen sie gemeinsam den Herrschaftssitz und erreichten bald den nahen Forst. Es war ein lauer Frühlingsnachmittag, die Sonne schien warm vom Himmel, Vogelgezwitscher und Insektenbrummen erfüllten die Luft.

„So sehr ich auch die Bibliothek mit ihren Wundern schätze, so sehr mag ich auch die Natur.“ Aidan schloss die Augen und atmete den würzigen Waldduft ein.

Durch das lichte Blätterdach stachen immer wieder helle Lichtlanzen und malten verschiedenartige Muster auf den Waldboden. Das Moos dämpfte ihre Schritte, ließ sie wie auf Wolken gehen.

Mit Begeisterung fragte der Junge nach den Namen verschiedener Pflanzen und ließ sich von Valerius Geschichten über die Naturgeister erzählen. Hier und da fanden sich auch die Fährten verschiedener Tiere im weichen Waldboden und der Animagus erklärte seinem Schützling ihre Besonderheiten und ihren Platz im natürlichen Gefüge. Mit leuchtenden Augen hing der Junge an seinen Lippen.

Es raschelte im Unterholz, einen Augenblick später brach ein Keiler daraus hervor. Beim Anblick der Menschen senkte er angriffslustig das Haupt und schnaubte bedrohlich. Valerius hob die Hand und sprach ein paar Worte in einer fremden Sprache. Das Wildschwein legte den Kopf schief, dann trottete es friedlich ins Grün zurück.

„Was habt Ihr dem Eber gesagt?“, wollte Aidan neugierig wissen.

„Nur, dass wir Freunde sind und er nichts zu befürchten hat“, antwortete Valerius augenzwinkernd. „Wenn du den anderen Lebewesen mit Respekt begegnest, werden sie dir auch Achtung entgegenbringen und dich in Ruhe lassen.“

Plötzlich erscholl unweit vor ihnen ein Jagdhorn, Hufgetrappel wurde laut. Der Gelehrte und sein Schützling wirbelten herum, als ein ängstlich quiekendes Wildschwein heranstürmte. Um ein Haar hätte es Aidan umgerannt, wenn er nicht in letzter Sekunde von seinem Lehrmeister zur Seite gezogen worden wäre. Etwas surrte durch die Luft und Aidan schrie auf. Ein Pfeil steckte in Aidans Schulter. Bevor Valerius ihn davon abhalten konnte, zog der Junge sich das Geschoss aus der Wunde. Ein Strom von Blut quoll hervor. Mit bleichem schmerzverzogenem Gesicht taumelte Aidan gegen seinen Lehrmeister, der ihn auffing. Ein kurzer, prüfender Blick ließ den Animagus aufatmen, die Wunde erwies sich als nicht lebensbedrohlich. Rasch legte er eine Hand auf die Verletzung und murmelte ein paar Worte. Unter seiner Hand erstrahlte für einen kurzen Moment ein blaues Leuchten. Als er sie wieder sinken ließ, war die Blutung weitestgehend gestillt. Mit einem Streifen Stoff aus seinem Mantel verband er die Wunde notdürftig.

Ein Reiter der Jagdgesellschaft preschte heran und stoppte sein Pferd kurz vor Valerius und Aidan.

„Ah, sieh an, der alte Hexenmeister mit seinem Lehrling“, tönte es vom Pferderücken herab. Celerion, einer der fürstlichen Ritter und Oberpriester der Kirche des Lichts, stützte sich auf den Knauf seines Sattels und blickte sie aus seinen schwarzen Augen herausfordernd an.

„Haltet Eure Zunge im Zaum, Celerion. Ihr sprecht immer noch mit dem Sohn des Fürsten, Eures Herrn. Den Ihr angeschossen habt!“

„Oh! Verzeiht“, mit spöttisch trauriger Miene neigte er das Haupt. „Das tut mir wirklich außerordentlich leid, ich wollte die Sau treffen. Aber ich bin mir sicher, Meister Valerius, Ihr bekommt das schon wieder hin.“

„Ah, Aidan, Valerius!“ Fürst Geralf ritt mit dem Rest der Jagdgesellschaft aus dem Wald heran und schloss zu Celerion auf. Als er den verbundenen Arm und das schmerzverzerrte Gesicht seines Sohnes bemerkte, fragte er alarmiert: „Was ist passiert?“

Bevor Valerius oder Aidan etwas sagen konnten, kam ihnen der Oberpriester zuvor: „Ich habe auf das Schwein geschossen, das wir schon seit Stunden verfolgen, und da sind wie aus dem Nichts Euer Sohn und sein Lehrmeister aufgetaucht. Mein Pfeil streifte Euren Sohn, mein Herr! Es tut mir sehr leid, es war ein Versehen! Aber wie ihr seht, geht es Eurem Sohn gut. Der gute Valerius hat sich wohl schon um alles gekümmert.“ Er deutete auf Aidan, dessen Gesicht allmählich wieder eine etwas gesündere Farbe annahm.

Der Blick Fürst Geralfs ruhte kurz auf seinem Spross. „Mir scheint, Ihr habt recht. Dann können wir weiterziehen!“

„Vater! Einer deiner Gefolgsleute hat auf uns geschossen, und alles, was dir dazu einfällt, ist, deine dämliche Jagd fortzusetzen?“, schleuderte Aidan Fürst Geralf mit hochrotem Kopf entgegen.

„Ich sagte doch, ich wollte das Schwein…“, begann Celerion.

„Schweigt still, alle beide!“, herrschte der Fürst sie an. „Celerion hat sich entschuldigt und Valerius wird sich schon um den Kratzer kümmern. Sei ein Mann, mein Sohn!“

„Er hätte mich auch töten können!“ Die blauen Augen des Jungen funkelten seinem Vater wütend entgegen. „Bin ich dir so egal?“

Ein traurig gequälter Ausdruck trat auf das Gesicht des Fürsten. „Nein, aber…“

Wütend stieß Aidan einen Schrei aus. „Ich habe schon verstanden!“ Ruckartig wandte er sich von seinem Vater ab und stürmte ins Unterholz. Der Ruf des Fürsten brachte ihn nicht zurück.

Valerius schüttelte nur den Kopf. „Kehrt Ihr zu Eurer Jagd zurück, ich sehe nach dem Jungen.“

Nachdenklich blickte der Fürst seinem Sohn hinterher, nickte aber schließlich und zog mit seinem Gefolge weiter.

„Ich werde mich um Aidan kümmern, so wie ich es immer getan habe“, murmelte Valerius leise zu sich selbst, als er den Reitern hinterher sah.

Der Animagus schlug sich in die Büsche und folgte den umgeknickten Ästen und den niedergetrampelten Gräsern. In seiner Wut und Enttäuschung war Aidan blindlings vorangestürmt, ohne auf seine Umgebung zu achten. Es war nicht das erste Mal, dass Valerius seinem Schützling nach einem Streit mit dessen Erzeuger hinterhereilte. Aidan litt sehr unter der Zurückweisung, unter dem Unvermögen Geralfs, ihm ein guter Vater zu sein, auch wenn der Junge das nicht zugeben wollte. Das führte immer wieder zu Konflikten. Die unbedachten und teils auch gehässigen Bemerkungen der fürstlichen Vasallen taten dann ihr Übriges. Obwohl er manchmal die Contenance verlor, war Aidan sehr erwachsen, sowohl geistig als auch körperlich. Während andere Gleichaltrige Verstecken spielten, verbrachte Aidan viel Zeit mit dem Training seines Körpers und Geistes. Sein Wissensdurst hatte in Valerius einen begeisterten Gegenpart gefunden. Ihm bereitete es große Freude, den Jungen in den verschiedensten Wissenschaften wie Medizin und Philosophie und in den alten Sprachen zu unterrichten. Kaum, dass er laufen konnte, hatte der Gelehrte sein Mündel mitgenommen und ihm die Wunder der Natur gezeigt. Aidan war der Sohn, den er niemals gehabt hatte, und er der Vater, der dem Jungen fehlte.

Valerius folgte dem Wildpfad. Er wusste, dass er ihn nicht würde einholen können, der Junge war ein ausdauernder Läufer. Der Gelehrte machte sich Sorgen um seinen Schützling. Aidan liebte den Wald und kannte sich bestens darin aus. Doch er war verletzt und noch immer in Rage. Aus Erfahrung wusste er, dass sie den Jungen unvorsichtig werden ließ. Valerius konzentrierte sich auf die Augen und Ohren des Waldes, die ihm zeigten, in welche Richtung er sich wenden musste, um Aidan zu finden. Dennoch erreichte er ihn erst, als die Nacht schon hereingebrochen war.

Erleichterung durchströmte ihn, als er den Jungen schlafend auf einer kleinen Lichtung am Fuße einer Eiche, beschienen vom hellen Schein des Vollmondes, fand. Zusammengerollt lag der Junge da, den Kopf auf eine moosbewachsene Wurzel gelegt. Gesicht und Arme wiesen zahlreiche Kratzer auf. Er musste durch dichtes dorniges Unterholz gerannt sein und sich hier vor Erschöpfung niedergelassen haben. Unruhig warf er sich im Schlaf hin und her.

„Ruhig, mein Junge“, flüsterte Valerius und setzte sich zu ihm. Er wusste, dass sein Schützling stark war, doch in diesem Moment wirkte er so verletzlich. Behutsam strich der Animagus Aidan über die zerzausten schwarzen Haare und breitete seinen Mantel über ihn. Mit einem leisen Knurren krallte sich der Junge in den Mantel und schreckte hoch. Verwirrt blickte er sich um und erkannte dann Valerius. „Ihr ...“ Nur langsam verblasste der erschrockene Ausdruck in seinen Augen.

Sanft streichelte Valerius ihm über die Wange. „Du hast schlecht geträumt, oder?“

Aidan nickte schwach. Er schlang die Arme um seinen Leib und kuschelte sich unter den Mantel. „Aber Ihr habt mich gefunden und daraus befreit.“

„Natürlich, der Fürst trug mir auf, auf dich Acht zu geben“, erwiderte Valerius ruhig.

„Weil er es nicht will?“

„Dein Vater liebt dich, du bist sein einziger Sohn. Nur kann er das nicht immer so zeigen.“

„Das ist aber eine himmelschreiende Untertreibung. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin ihm lästig. Warum könnt nicht Ihr mein Vater sein?“

„Ach, Aidan …“ Valerius seufzte. „Lassen wir das Thema für heute ruhen und kehren ins Schloss zurück. Ich muss mir deine Wunde anschauen und dich mit ein paar Kräutern versorgen.“

„Ich möchte nicht zurück. Mein Vater wird wieder ein Gastmahl abhalten, es wird laut sein und seine Männer und er werden sich mit Wein betrinken. Ich möchte hierbleiben. Erzählt mir etwas, eine Geschichte über die alten Götter.“ Das Flehen in der Stimme des Jungen, die Hoffnung in seinen blauen Augen, ließen das Herz des Animagus schwer werden.

So schlang er den Mantel enger um sie und begann, Legenden über die funkelnden Sternbilder zu erzählen, bis der Junge friedlich in seinen Armen eingeschlafen war.

Mit den ersten Sonnenstrahlen machten Valerius und Aidan sich wieder auf den Rückweg. Sie verließen die Lichtung und folgten einem Wildwechsel, der sie wieder auf den Weg zum Herrschersitz brachte. Schweigend liefen sie nebeneinander her und genossen die friedliche morgendliche Stimmung. Die Vögel sangen, begrüßten den neuen Tag, die kühle Luft roch klar und frisch. Sie begegneten einem Hirsch, der am Rand des Weges äste. Als er sie bemerkte, hob er den Kopf und witterte in ihre Richtung. Einen Augenblick später war er im dichten Grün verschwunden.

Bald darauf erreichten sie den Fürstensitz. Die Wachen grüßten sie freundlich und die Mägde und Diener gingen wie gewohnt ihrer Arbeit nach. Doch als sie die Haupthalle betraten, bot sich ihnen ein Bild der Zerstörung. Zerbrochene Krüge und Essensreste lagen verstreut auf dem Boden und den hölzernen Tischen, Weinlachen hatten sich auf dem Boden ausgebreitet. Der Gestank nach kaltem Essen, Alkohol und menschlichen Ausdünstungen hing in der Luft. Valerius rümpfte die Nase und öffnete die großen Fenster des Saals, sodass frische Luft hereinströmen konnte. Den Arm um Aidans Schulter gelegt, brachte er ihn in seine Kammer, die gleich neben der Bibliothek im abgelegenen Nordflügel lag.

„Jetzt lass mich mal nach deiner Schulter schauen“, sagte der Animagus und bedeutete dem Jungen, sich in einen Sessel zu setzen. Während es sich sein Schützling gemütlich machte, suchte der Gelehrte ein paar Tiegel und Fläschchen zusammen und stellte sie auf den kleinen Beistelltisch, der neben dem Sitzmöbel stand.

„Ich werde deine Wunde säubern und anschließend eine Kräuterpaste auftragen, um die Heilung zu unterstützen.“ Behutsam löste er den provisorischen Verband. Überrascht sog er die Luft ein, als der letzte Stoffstreifen fiel.

„Was ist?“, fragte Aidan beunruhigt und linste auf die Stelle knapp unter dem Schlüsselbein.

Valerius nahm ein bereitgelegtes Tuch, tauchte es in die Wasserschüssel und reinigte vorsichtig die Verletzung oder zumindest das, was davon noch übrig war. Dort, wo gestern noch ein tiefer Einschnitt von der Spitze des Pfeils zu sehen war, prangte nun nur noch ein verschorftes kleines Loch.

„Es scheint, als ob die Wunde über Nacht fast komplett verheilt sei. Das ist interessant.“

„Ihr habt recht! Es tut auch gar nicht mehr weh“, wunderte sich der Junge. „Das müssen Eure Geschichten gewesen sein.“ Sein Bauch knurrte vernehmlich. „Ich sterbe fast vor Hunger, lasst uns etwas essen gehen“, schlug er dann vor. „Ich ziehe mir nur schnell etwas Frisches an.“ Und schon war er im Nachbarzimmer verschwunden.

„Wahrscheinlich …“, gab Valerius nachdenklich zurück, doch er hatte noch eine ganz andere Vermutung.

Wenig später saßen sie im Garten des fürstlichen Anwesens und genossen ihr Frühstück. Es gab frisch gebackenes Brot, dazu kalten Braten und verschiedene Käsesorten. Eine Schale Obst und Gemüse fehlten ebenso wenig wie eine dampfende Kanne Tee.

„Ah, das war gut.“ Wohlig seufzend lehnte sich Aidan zurück. Er streckte seine Beine und ließ sich von den warmen Sonnenstrahlen bescheinen. Sein Blick schweifte durch den Garten. Ein paar Diener waren damit beschäftigt, eine Hecke wieder in eine ordentliche Form zu bringen, während andere an den Blumenbeeten arbeiteten.

Valerius vertiefte sich in ein Buch, das er von der Bibliothek mitgenommen hatte.

„Was lest Ihr denn da?“, wollte Aidan neugierig wissen.

„Ach, ich schaue nur etwas nach …“, er wedelte in einer unbestimmten Geste mit der Hand.

„Mein Sohn!“ Aufgeregt lief Fürst Geralf herbei. Seine strähnigen langen Haare hingen ihm ungepflegt ins Gesicht, auf seinem zerknitterten Gewand zeigten sich Flecken. „Wie geht es dir?“

Aidan setzte sich auf und starrte dem Fürsten finster entgegen. „Seit wann interessiert dich das? Gestern war es dir egal und schau dich an. Anstatt nach deinem Sohn zu suchen, betrinkst du dich mit deinen Kumpanen.“

Ein verlegener Ausdruck trat in das Gesicht des Fürsten. „Es tut mir leid. Aber es sah wirklich nicht schlimm aus, und ich weiß doch, dass du ein starker Junge bist. Also sag mir, was ist mit dir?“

„Valerius hat sich alles angeschaut und meinte, es ist schon fast wieder verheilt.“

Ein ungläubiger Ausdruck breitete sich auf dem Antlitz des Fürsten aus. „Das ist ja wunderbar. Ich danke Euch, Meister Animagus!“

Valerius legte das Buch beiseite und erwiderte: „Mein Anteil daran war der geringste.“

„Ihr habt wieder euren Hokuspokus gewirkt, nicht wahr?“, schleuderte ihm Celerion entgegen, der eben die Terrasse betrat. „Ich habe die Wunde gesehen. Nicht einmal unsere besten Priester des Lichts können solche Verwundungen so schnell heilen. Verderbt den Jungen nicht, so wie Ihr es damals mit Fürstin Katharina getan habt.“

Bei der Erwähnung des Namens seiner verstorbenen Frau verfinsterte sich die Miene des Fürsten.

„Katharina …“, kam es leise über seine Lippen.

Bevor Valerius etwas erwidern konnte, kam ihm Aidan zuvor: „Meister Valerius hat damit nichts zu tun. Euer unsäglicher Pfeil hat wohl nur einen Kratzer bei mir hinterlassen. Seid doch froh darüber.“

„Weder meinen Sohn, beschossen vom eigenen Gefolgsmann, noch meine Frau konnte ich beschützen. Was bin ich nur für ein Herrscher?“, fragte Fürst Geralf, das Gesicht fahl, Verzweiflung in seinem Blick.

„Mein Fürst, so dürft Ihr nicht denken. Ihr habt es auch nicht einfach. Ihr wurdet Eurer geliebten Frau beraubt und müsst Euch nun um alles kümmern“, gab Celerion zu bedenken. „Doch ich werde immer an Eurer Seite stehen und Euch nach bestem Wissen unterstützen.“

„Mein Fürst, der Tod der Fürstin war nicht Eure Schuld!“, warf Valerius ein.

„Dann war es die Eure?“ Der Blick des Oberpriesters des Lichts wurde lauernd.

„Celerion, sprecht nicht so mit Meister Valerius! Vater, sagt doch auch etwas“, rief Aidan.

Der Angesprochene blickte auf, Verwirrung und Schmerz in seinen Augen. „Warum?“, entwich es gequält seinen Lippen.

„Celerion ist nicht gut für dich“, ereiferte sich der Junge.

Der Fürst zuckte zusammen, die Trauer wandelte sich in Zorn. „Und du hast nicht das Recht, so über ein ehrbares Mitglied des Hofes zu sprechen! Immer begehrst du auf, immer habe ich es schwer mit dir. Wärst du nicht geboren, würde sie noch leben! Deine Geburt und der Hokuspokus deines Freundes haben sie mir genommen. Verflucht sollt ihr sein!“ Damit wandte sich Geralf um und stürmte davon, dicht gefolgt von Celerion, der beschwichtigend auf ihn einredete.

Wie betäubt stand Aidan da und starrte auf die Flügeltür, durch die sein Vater soeben wieder im Gebäude verschwunden war. Eine einzelne Träne suchte ihren Weg seine Wange hinab, seine Unterlippe zitterte. „Habt Ihr das gehört?“

Valerius trat neben ihn und legte seine Arme um den Jungen. „Ja, das habe ich.“

Aidan umschlang seinen Lehrmeister und Freund ebenfalls. „Ich hasse ihn!“, sagte er und vergrub sein Gesicht an dessen Schulter.

„Ich weiß.“ Beruhigend strich der Animagus ihm über den Rücken. „Doch Hass hat noch nie zu etwas Gutem geführt. Lass uns in die Bibliothek gehen, das bringt dich auf andere Gedanken.“ Sie verließen die Terrasse, während am Horizont dunkle Wolken aufzogen.

Valerius schreckte hoch, nur langsam beruhigte sich sein klopfendes Herz. Es war dunkel, nur vage hoben sich die Konturen der Regale und seines Schreibtisches von der Umgebung ab. Regen prasselte gegen die Butzenscheiben seiner Kammer. Was hatte ihn geweckt? Er entzündete eine kleine Lampe, die auf seinem Nachttisch stand und schwang seine Beine aus dem Bett. Rasch zog er sich an und verließ sein Zimmer. Im Schloss war es gespenstisch ruhig, der Gang lag in Dunkelheit, und doch spürte er, dass etwas nicht stimmte. Er wollte nach Aidan sehen, fand dessen Zimmer jedoch leer vor, die Tür stand offen. Der Raum sah aus, als ob ein Wirbelsturm darin gewütet hätte, auch das Bettzeug war zerrissen. Ein einzelner Schrei durchbrach die Stille, so voller Verzweiflung und Todesangst, dass Valerius das Blut gefror. Sofort stürmte er aus dem Zimmer. Er hetzte den Korridor zum Empfangssaal hinunter und fand die Flügeltüren zerborsten und schief in den Angeln hängend. Die schweren Holztische waren umgeworfen. Durch das zerborstene Fenster wehte kalter Wind herein, der die Vorhänge zum Flattern brachte. Auf dem regennassen Parkett erkannte Valerius verwischte Spuren, die aus der Halle hinaus ins Freie führten. Er eilte nach draußen und wäre fast über einen am Boden liegenden Körper gestolpert. Ein kurzer Blick zeigte ihm, dass es Celerion war, der blutüberströmt und mit toten Augen dalag. Valerius schloss die Lider des Toten und erbat stumm die Aufnahme der Seele ins Reich der Toten. Vom Waldesrand ertönte ein weiterer Schrei. Rasch sprang der Gelehrte auf und eilte den Kiespfad hinab. Die Steine knirschten unter seinen Sohlen, sein Atem hinterließ feine weiße Wölkchen. Inzwischen hatte der Regen aufgehört und der Himmel riss mehr und mehr auf. Das fahle Licht der Gestirne beleuchtete den schmalen Pfad, der tief in den Wald führte. Im Schein der Lampe erkannte der Animagus immer wieder blutige Abdrücke an der Rinde der Bäume und auf den Blättern der Büsche. Keuchend erreichte er den kleinen Bachlauf, der sich durch die Ländereien des Fürstentums wand. Im Uferschlamm waren die Spuren verschiedenster Tiere zu erkennen. Dem aufmerksamen Blick Valerius‘ entgingen auch die Stiefelabdrücke nicht. Er folgte ihnen und kam an eine Stelle, an der der Boden aufgewühlt war. Die Pfotenabdrücke eines außergewöhnlich großen Wolfes hatten sich tief in das weiche Sediment gegraben. Auch auf dem Boden befand sich Blut. Hatte hier ein Kampf stattgefunden? Angst um seinen Schützling griff wie eine kalte Faust nach seinem Herzen und presste es zusammen. Eine laute Stimme, die die Stille im Wald durchbrach, wies Valerius den Weg. Mit schmerzenden Lungen und rasselndem Atem erreichte er die Lichtung mit der Eiche. Im Schein des Mondes gewahrte er Geralf, der sein langes Schwert auf einen Wolf richtete. Das Tier lag zusammengekauert zu Füßen des Mannes, den Blick zum Adeligen erhoben.

„Haltet ein!“, rief Valerius und stürmte auf die beiden zu.

Überrascht fuhr der Fürst herum. Nasse Strähnen klebten in seinem Gesicht, Wahnsinn loderte in seinen Augen.

„Mischt Euch nicht in meine Angelegenheiten.“ Nur schwer kamen die Worte über Geralfs Lippen, begleitet vom Gestank nach Wein. Er hob das Schwert und wollte den Wolf mit einem Hieb töten, doch Valerius warf sich dazwischen und fing den Schwertstreich ab. Ein greller Schmerz durchzuckte seinen Arm. Er sank auf die Knie herab und legte eine Hand auf die Schulter des Wolfes. Das schwarze Fell war nass, und als er die Hand wieder hob, klebte Blut daran. Er strich dem Tier über die Schnauze und ein bläuliches Leuchten erstrahlte.

„Das ist Euer Werk“, brüllte der Fürst und hob das Schwert zum erneuten Stoß.

„Nein, es ist das Eure“, erwiderte Valerius und richtete sich mühsam vor dem Wolf auf, um ihn zu schützen.

Die Klinge durchbohrte den Animagus und ein jäher Schmerz ließ ihn aufkeuchen. Er sank in sich zusammen, fühlte das warme Blut aus der Wunde rinnen. Der Fürst ließ das Schwert los und taumelte zurück, Entsetzen in seinen Augen. Nur noch am Rande bekam Valerius mit, wie der Wolf sich auf die Hinterbeine kämpfte, den nun wehrlosen Fürsten ansprang und sich knurrend in ihn verbiss. Eine eisige Kälte breitete sich in Valerius‘ Leib aus, jeder Herzschlag in seiner Brust war eine einzige Qual. Wie durch Nebel sah er, wie der Wolf von dem leblosen Fürsten abließ und den Blick seiner blauen Augen auf den Gelehrten richtete. Ein leises Winseln entrang sich seiner Kehle und mit einem Satz war er bei ihm. Valerius spürte, wie er hochgehoben wurde und seine Hände krallten sich in das weiche Brustfell.

„Bring mich zu der Eiche“, brachte er röchelnd hervor.

Auf den Hinterbeinen gehend, trug der Werwolf den Gelehrten zum Fuße des großen Baumes. Dort setzte er ihn sanft auf den Boden. Schwach hob der Animagus die Hand und der Wolf legte seine Wange hinein, schaute ihn aus traurigen Augen an. „Der Tiergeist, der bei deiner Geburt in dir zurückblieb, ist nun durch des Fürsten Fluch erwacht, du musst lernen, damit zu leben. Die Wolfsseele ist nun ein Teil von dir und wird dich beschützen. Da ich es nicht mehr kann …“ Valerius‘ Hand glitt vom weichen Fell des Wolfes und ein letzter rasselnder Atemzug entwich seinen Lippen, ehe sich die Welt um ihn herum in vollkommener Schwärze verlor.

Der Werwolf legte die Vorderpfoten um den leblosen Körper seines Lehrmeisters, ein klagendes Heulen entwich seinen Lefzen. Langsam schrumpfte der Leib des Mischwesens, das Fell fiel kleinen Staubpartikeln gleich, herab und das Heulen ging in einen Schrei voller Trauer und Verzweiflung über. Aidan klammerte sich an Valerius, der wie ein Vater für ihn gewesen war und drückte sein tränenüberströmtes Gesicht an dessen Brust. Doch dieses Herz würde nie wieder schlagen.

Tabea Petersen Nach dem Sturm

Hat der Sturm nachgelassen? Aryonna kommt es so vor, doch vielleicht hat das Tosen nur ihre Sinne abgestumpft. Der Sturm durchdringt nicht nur die Lagen ihrer Kleidung. Nein, das klagende Heulen scheint bis in ihre Gedanken vorzudringen und sie zu lähmen, bis Aryonna nichts anderes mehr tun kann, als steif und teilnahmslos auf dem Kutschbock zu hocken und – die Augen gegen die herumwirbelnden Schnee- und Eiskristalle zusammengekniffen – geradeaus zu starren. Ihre Kräfte reichen gerade noch, um mit beinahe gefühllosen Fingern die Zügel zu umklammern. Die Gestalt des mageren Pferdchens, das tapfer den alten Marketenderwagen durch die unwirtliche Schneewüste zieht, ist vor ihr zu einem vagen, dunklen Umriss verschwommen. Auch die Alte, die zusammengekauert neben ihr auf dem Kutschbock sitzt, erahnt Aryonna mehr, als dass sie sie sieht. Wie lange sind sie nun schon unterwegs, sind es Stunden oder nur Minuten? Aryonna weiß es nicht. Vielleicht hat die Alte ja recht, und es ist tatsächlich aussichtslos, bei diesem Wetter hier draußen nach einem lebenden Menschen, noch dazu einem Kind, zu suchen. Doch Aryonna schiebt den Gedanken beiseite. Sie beißt sich auf die vom Frost rauen Lippen, bis sie Blut schmeckt, und starrt weiter vorwärts. Zwingt ihre Augen, das Gewimmel der Flocken zu durchdringen und den schneebedeckten Boden abzusuchen. Sie darf den Jungen nicht auch noch verlieren. Er ist nur ein dürrer, zerlumpter Betteljunge, diebisch und frech obendrein, aber sie hat sonst niemanden mehr, der zu ihr hält. So sehr Aryonna sich auch zur Konzentration zwingt – sie kann nicht verhindern, dass das stete Getöse des Sturms und die unablässig fallenden Schneeflocken sie dösig machen, sodass ihre Gedanken abzuschweifen beginnen. Was hat sie getan, dass alle Menschen, die ihr etwas bedeuten, sie nach und nach verlassen?

Die Mutter war eine Heilerin. Seit frühester Kindheit hatte Aryonna von ihr die Namen der Pflanzen, die im Gebirge wuchsen, und ihre Heilkräfte gelernt. Auch die Pflanzen des Marschlandes und der fernen Küstenregionen zeichnete die Mutter für Aryonna auf kleine Stücke gepresster Baumrinde und nannte ihre Namen. Die Mutter kannte sie alle, denn sie selbst war in der Hauptstadt des Neu-Nordischen Reiches an der Küste geboren und aufgewachsen. Über ihre Kindheit oder ihre Familie sprach die Mutter nie, doch Aryonna verstand, dass sie reich gewesen sein musste. Ob sie vielleicht sogar eines jener Kinder gewesen war, die als besondere Ehre bei einer feierlichen Gelegenheit dem Kaiser Blumen überreichen durften? Hübsch genug war sie mit ihrer hellen Haut, den blauen Augen und dem dichten, blonden Haar, mit dem sie sich so deutlich von den dunkelhaarigen, schwarzäugigen Bergbewohnern unterschied, unter denen sie lebte. Nein, berichtigte Aryonna sich in Gedanken. Unter den Menschen hatten sie eigentlich nie gelebt. Die Hütte, in der Aryonna fast ihr gesamtes Leben verbracht hatte, stand auf einer felsigen Anhöhe etwas abseits des Bergdorfes. Als Kind hatte sie nicht verstanden, warum die Leute ihre Mutter mieden und sie nur im Schutz der Dunkelheit aufsuchten, um von ihren kundigen Händen Krankheiten oder kleine Verletzungen behandeln zu lassen.

„Sie sind nie nett zu uns, wenn jemand zusieht. Nur wenn sie etwas wollen, kommen sie. Warum hilfst du ihnen überhaupt?“, fragte Aryonna einmal ungehalten.

„Eine Heilerin muss helfen“, erwiderte die Mutter nur und sah Aryonna dabei aufmerksam an, als suche sie in ihrem Gesicht nach Zeichen von Zustimmung und Verständnis. Aryonna jedoch verstand es nicht. Ab und an hörte sie Worte wie „Kaisertreue“ und „Adelsdämchen“ aus den gemurmelten Gesprächen der Dorfbewohner heraus, die stets verstummten, wenn ihre Anwesenheit bemerkt wurde. Sie ärgerte sich darüber; ihre Mutter hatte doch nie jemandem etwas zuleide getan! Von Aryonnas Vater sprachen die Leute im Dorf mit Respekt: Kapitän Alessandro, der Rebellenführer, der dafür kämpfte, die Bergregionen aus dem Würgegriff des kaiserlichen Heeres zu befreien. Nur dass er sich aus der Hauptstadt eine Frau mitgebracht hatte, wollte man ihm nicht recht verzeihen. Aryonna selbst sah ihren Vater selten. In manchen Frühjahren jedoch brachte die Schneeschmelze so viel Wasser, dass die Bergbäche über die Ufer traten und das Marschland weiträumig überschwemmt wurde. Dann mussten die ewigen Kämpfe zwischen den Truppen des Kaisers und den Rebellen der Berge für einige Wochen ruhen, weil die kaisertreuen Soldaten nicht in die Berge vordringen konnten. Dies war seit Menschengedenken die einzige Art von Frieden, die den Bergbewohnern vergönnt war. Auch wenn die Überschwemmungen ihrerseits Verheerungen anrichten konnten, waren sie so mancher Familie in den Bergen willkommen – brachten sie doch vielleicht ein lang ersehntes Wiedersehen mit Vätern, Söhnen, Brüdern oder Ehemännern, die für die Rebellen kämpften.

Im letzten Jahr hatte der Vater Aryonna und der Mutter bei der Frühjahrssaat helfen können. Ein paar kostbare Wochen lang arbeiteten sie Tag für Tag gemeinsam auf den Feldern und saßen jeden Abend nebeneinander am Tisch in der Küche. Doch wenn Aryonna den Vater dann eifrig nach seinem Leben unter den Rebellen ausfragte, nach Schlachten und Heldentaten und nach den Luftschiffen, die manchmal wie große Raubvögel über den Bergen kreisten und Aryonnas Herz mit einer unbestimmbaren Sehnsucht erfüllten, winkte er meist ab. Nie gelang es ihr, ihm mehr als ein paar einsilbige Antworten zu entlocken. Einmal betrachtete er sie im Licht des Herdfeuers eindringlich, so als sähe er sie soeben zum ersten Mal, und fragte sie nach ihrem Alter. Unter dem prüfenden Blick seiner dunklen Augen senkte Aryonna den Kopf, und die Antwort auf seine Frage, „vierzehn Winter“, geriet nur zu einem leisen Murmeln.

„Du bist groß für dein Alter. Bald eine Frau“, erwiderte der Vater, ernst zuerst. Doch dann fragte er sie, ob sie denn schon einen Schatz hätte, und als sie überrascht den Kopf hob, sah sie den Schalk in seinen Augen blitzen. „Nein, und ich will auch keinen!“ Brummte Aryonna ärgerlich. Da legte der Vater den Kopf in den Nacken und lachte laut. Im Feuerschein glänzte sein Haar schwarz wie die Schwingen eines Raben, und Aryonna lachte mit ihm, auch wenn sie nicht recht wusste, wieso. Später, als die Eltern wohl meinten, sie schliefe bereits, hörte Aryonna, wie sie sich leise unterhielten.

„Es gibt Gerüchte“, erklärte der Vater. „Inzwischen ist es Jahre her, dass der Kaiser sich in der Öffentlichkeit gezeigt hat – keine Siegesparaden mehr und auch keine Fähnchen schwenkenden Kinder. Manche Leute behaupten, der Kaiser sei schwer krank oder sogar längst tot, die Söhne alle gefallen. Man sagt, die Minister hielten es geheim, um Meutereien im Heer zu verhindern. Manchmal frage ich mich, wofür wir überhaupt noch kämpfen. Vielleicht ist alles längst vorbei, und wir wissen es nur nicht.“

„Aber was käme dann?“, erwiderte die Mutter. „Frieden? Weiß irgendjemand, was das ist?“

„Man müsste es herausfinden“, sagte der Vater leise. „Unsere Kinder würden es herausfinden.“ Eine Weile schwiegen beide, dann begann der Vater von Neuem: „Hat es dir niemals leidgetan, dein sorgloses Leben aufgegeben zu haben für einen Habenichts von einem Rebellen?“

„Sorglos war mein Leben nie, und das weißt du“, widersprach die Mutter. „Wir waren wohlhabend, das stimmt. Aber für mich hat es dort nie etwas anderes gegeben als blinden Gehorsam und den äußeren Schein, den es zu wahren galt. Hier bin ich arm, aber ich habe dich und unsere Tochter. Das kann mir niemand nehmen. Und im Dorf werde ich gebraucht, auch wenn ich wohl nie ganz dazugehören kann. Vielleicht hast du recht, und unsere Kinder werden einmal lernen, was Frieden ist.“ Wenige Tage später war der Vater bereits wieder fort. Kurz darauf musste die Mutter morgens beim Melken zum ersten Mal hinauslaufen und sich draußen vor dem Stall übergeben, und als sie abends gemeinsam am Feuer saßen, erklärte sie Aryonna, dass sie bald ein Brüderchen oder Schwesterchen bekommen würde. Aryonna aber dachte noch oft über das nach, was sie an jenem Abend von ihrem Vater gehört hatte. Wenn die Arbeit ihr einige freie Momente ließ, suchte sie am Ufer des Gebirgsbaches einen jener flachen Tümpel auf, deren Wasseroberfläche ruhig dalag, und betrachtete darin ihr Spiegelbild: Sie hatte helle Haut und blaue Augen wie ihre Mutter, aber ihr Gesicht war nicht ebenmäßig hübsch, sondern schmal und spitz. Ihr Haar war schwarz wie das des Vaters. Beide Eltern hatten ihr etwas mitgegeben, und doch glich sie keinem von ihnen. Wie ihr kleiner Bruder – sie war sich sicher, dass es ein Brüderchen war – wohl einmal aussehen würde? Und was würde er später lernen? Zu kämpfen wie sein Vater, oder zu heilen wie seine Mutter? Oder vielleicht beides?

Wenn Aryonna sich heute an die Gedanken erinnert, die sie noch vor wenigen Monaten wie einen Schatz gehütet hat, legt sich Bitterkeit wie ein eiserner Ring um ihr Herz. Die unbarmherzige Schneelandschaft verschwimmt vor ihren Augen, doch ihr fehlt die Kraft, die Hand zu heben und die Tränen fortzuwischen. Sie spürt nur winzige Stiche dort, wo die salzigen Tropfen auf ihrer Haut zu Eis werden. Ein tiefes, hohles Ächzen lässt sie aufhorchen. Auch der Körper der alten Frau neben ihr zuckt zusammen wie in jähem Schrecken. Die alte Marja, die fast ihr ganzes Leben hier im Marschland verbracht hat, weiß wohl besser als jeder andere, was das Geräusch bedeutet: Irgendwann muss ihr Wagen den festen Boden verlassen haben, nun bewegt er sich auf einer schneebedeckten Eisfläche. Wenn sumpfiger Boden überfriert, ist das Eis voller versteckter Hohlräume. Es knarrt und kracht, und immer wieder brechen neue Risse auf. Sich auf diesem Eis vorwärts zu bewegen, ist ein Spiel auf Leben und Tod.

Die Mutter hatte Aryonna alles beigebracht, was sie über Geburten wissen musste, doch es war nicht genug. Sie hatte die Schmerzen der Mutter nicht lindern und auch das Blut nicht aufhalten können. Mit jedem Tropfen war das Leben aus dem Körper der Mutter gewichen, langsam und unerbittlich, sodass ihr am Ende nicht einmal die Kraft blieb, das Kind anzusehen, welches sie geboren hatte. Aryonna rieb das kleine Wesen, das seltsam schlaff und schwer in ihren Armen lag, behutsam ab und wischte mit einem Finger den kleinen Mund aus. Doch sie spürte keinen Atemzug. Auch als sie ihre Lippen an die winzige Nase legte und so kräftig sie konnte hineinblies, konnten ihre Hände kein Heben und Senken des kleinen Brustkorbes ertasten. Im gnadenlosen Schein der Morgensonne war das Gesicht des Jungen ebenso bleich wie das der Mutter und kalt, als Aryonna mit den Fingerspitzen über das flaumige Haar und die fein geschwungenen Brauen fuhr. Die langen Wimpern lagen wie dunkle Halbmondschatten auf der weißen Haut unter den Augen, die sich nie geöffnet hatten. Aryonna war gescheitert. Sie war keine Heilerin wie die Mutter. Nun blieb ihr nur übrig zu kämpfen. Sie rang das Schluchzen nieder, das in ihrer Kehle brannte. Dann trat sie hinaus auf die Anhöhe hinter der Hütte, um mit Axt und Schaufel in der noch gefrorenen Erde zu graben. Der Körper des kleinen Bruders war bereits steif, als sie ihn zur Mutter in die flache Grube hinabsenkte. Bald waren die beiden unter einer dünnen Schicht aus Erde und Feldsteinen verschwunden. Allein konnte Aryonna nicht in der Hütte bleiben, doch sie hätte sich lieber die Zunge abgebissen, als im Dorf um Obdach zu bitten. Sie ließ die Tiere frei und ging fort, um ihren Vater zu finden. Aus der Hütte, die, solange sie zurückdenken konnte, ihr Zuhause gewesen war, nahm sie kaum etwas mit. Nur das kleine scharfe Hornmesser, das ihre Mutter manchmal benutzt hatte, um bei kranken Dorfbewohnern kleinere Operationen auszuführen, leistete ihr unterwegs gute Dienste. Ab und an gelang es ihr, in einer Schlinge ein kleines Tier zu fangen, das sie erlegte. Die meiste Zeit über jedoch machten die Kälte und der Hunger sie träge und teilnahmslos. Wie lange war sie schon unterwegs, waren es Tage oder Wochen? Machte es einen Unterschied? An manchen Tagen musste sie sich zu jedem Schritt, jeder Bewegung zwingen. Erfrieren täte nicht weh, sagte man. Wenn sie sich also einfach irgendwo auf die gefrorene Erde fallen ließ, liegenblieb und nie wieder aufstand, wem läge etwas daran? Allein der Gedanke an den Vater trieb sie weiter an. Ob er noch am Leben war? Ja, er musste leben, irgendwo dort in der Welt jenseits der Berggipfel. Aryonna musste ihn finden.Ab und zu glaubte sie, in einem Gebüsch in der Nähe ein Tier rascheln zu hören. Irgendwann ließ sich das Gefühl, dass sie beobachtet wurde, nicht mehr abschütteln. War es ein Wolf oder Schakal, der auf eine leichte Beute lauerte? Der sich dichter und dichter anschleichen würde, bis sie irgendwann zu erschöpft war, um sich gegen ihn zur Wehr zu setzen? Unwillkürlich tastete Aryonna nach dem Griff des Messers an ihrem Gürtel. Die Erschöpfung war vergessen, sie würde sich nicht kampflos in ihr Schicksal fügen. Als es ihr schließlich gelang, ihren Verfolger zu überwältigen, hätte sie vor Erleichterung beinahe laut aufgelacht. Was da unter ihr auf dem harten Boden lag und sich in ihrem Griff wand, war kaum mehr als ein Kind: Ein Junge, vielleicht zehn oder elf Jahre alt, zerlumpt und derart schmutzig, das Aryonna kaum etwas darüber hätte sagen können, wie seine Gesichtszüge aussahen oder welche Farbe sein Haar haben mochte. Einzig die dunklen Augen, die in dem mageren Gesicht unablässig hin und her huschten, waren deutlich zu erkennen. Sie erinnerten Aryonna an ein kleines Tier, ein Frettchen vielleicht oder ein Wiesel.

„Au!“

Einen Augenblick lang nur war Aryonna unaufmerksam gewesen, weil sie den Jungen genauer betrachtete, doch diese Zeit hatte ausgereicht, dass er ihre linke Hand zu packen bekam und seine spitzen Zähne in die Daumenwurzel grub. Mit Mühe gelang es Aryonna, ihrem ersten Impuls zu widerstehen und nicht mit dem Messer, das sie noch immer in der geballten Rechten hielt, auf das Kind einzustechen. Grimmig fuhr sie dem Knaben stattdessen mit Handrücken und Fingerknöcheln ins Gesicht, während sie mit den Schenkeln weiterhin seinen dürren Körper fest an den Boden drückte. Der Junge duckte und wand sich. Gleichzeitig stieß er ein schrilles, zischendes Geheul aus, in dem Aryonna einzelne Schimpfwörter ausmachen konnte.

„Halt den Mund!“, herrschte sie ihn an. „Ich lasse dich los und tue dir nichts, aber du darfst nicht davonlaufen. Und wehe, du versuchst, mich zu bestehlen!“, setzte sie hinzu, die abschätzenden Blicke des Knaben deutend, mit denen er ihre Kleidung und das Messer in ihrer Hand musterte.

Wenig später hatte der Junge sich aufgerappelt, saß neben ihr am Feuer, und sie teilten die karge Mahlzeit, die Aryonna aus in der Glut gegarten Wurzeln zubereitet hatte. Dann fragte sie den Jungen nach seinem Namen.

„Ratte“, erwiderte er.

Sie sah ihn stirnrunzelnd an. „Ratte? Das ist doch kein Name! Wer nennt dich denn so?“

„Jeder“, war die gleichmütige Antwort. „Und wenn es ohnehin alle sagen, kann ich es auch selbst tun. Ratten sind schlau“, setzte der Betteljunge trotzig hinzu.

Aus den Erzählungen des Jungen, der unter der Einwirkung von Nahrung und Wärme recht gesprächig wurde, erfuhr Aryonna, dass das Winterquartier der Rebellen aus den Bergen gar nicht weit entfernt lag, und dass Ratte ein Späher und Spurenleser war. Zumindest hielt er sich selbst dafür, und es mochte wohl stimmen, dass die Krieger ihn in ihrer Nähe duldeten, weil er ihnen gelegentlich Botendienste leistete.

„Dann kennst du vielleicht auch ...“ Aryonna nannte zögernd den Namen ihres Vaters und hielt gespannt die Luft an.

„Käpt'n Alessandro? Klar, wer kennt den nicht“, sagte der Junge großspurig. „Im Moment haben sie kein funktionierendes Luftschiff, aber wenn es irgendjemand schafft, aus den Überresten der verunglückten Schiffe wieder eins flott zu kriegen, dann er. Doch sag mal …“ Mit einem Mal funkelten die Augen des Jungen Aryonna misstrauisch an. „Was willst du vom Käpt'n?“

Die Erleichterung darüber, dass ihr Vater am Leben und gesund war, hatte Aryonna einen Augenblick lang abgelenkt. Was sollte sie dem Jungen sagen, sollte sie sich als Tochter des Befehlshabers zu erkennen geben? Aber würde man ihr überhaupt glauben und sie zu ihrem Vater vorlassen? Während sie noch überlegte, schien der selbst ernannte Späher bereits eigene Schlüsse gezogen zu haben.

„Wenn du jemandes Mätresse werden willst, biste bei ihm falsch. Der Käpt'n nimmt sich nie 'ne Liebste. Der hat Frau und Kinder zu Hause, sagt man – obwohl das die meisten Männer nicht abhalten würde. Du könntest es bei einem von den anderen probieren, da kannste aber nicht wie 'ne Landstreicherin rumlaufen. Komm!“

Aryonna blieb keine Zeit mehr, den Jungen von dem Glauben abzubringen, sie wolle im Austausch für Schutz und Nahrung ihren Körper verkaufen. Wenn sie nicht ihre einzige Informationsquelle verlieren wollte, blieb ihr nichts anderes übrig, als ihm zu folgen.

Die flache, halb verfallene Holzhütte am Ufer eines kleinen Baches, zu der der Junge Ratte Aryonna führte, erschien ihr im ersten Moment wie aus dem Boden gewachsen zu sein. Dann jedoch erkannte sie, dass das Häuschen Räder hatte. Es war ein alter Marketenderwagen, neben dem in einigem Abstand ein mageres Pferd graste. „Verschwinde, habe ich gesagt!“ Die kreischende Frauenstimme, die aus der Hütte drang, ließ Aryonna zusammenfahren.

„Wenn du was zu essen willst, verdiene es dir. Gebettelt wird nicht bei der alten Marja!“ Der Junge jedoch huschte ungerührt hinein.

Wie alt die Frau war, der Aryonna wenig später gegenüberstand, vermochte sie nicht zu sagen. Krummgebeugt und dürr war sie, das dunkle Haar von grauen Strähnen durchzogen. Ihre Stimme glich dem Gekrächz einer Krähe, und wie ein Vogel neigte auch die Alte den Kopf erst zur einen Seite, dann zur anderen, während sie Aryonna aufmerksam beäugte.

„Was willst du im Rebellenlager?“, fragte sie. „Den Bauch voll und eine warme Lagerstatt, so wie alle?“

Aryonna trat einen Schritt zurück, um aus der Reichweite der Klauenfinger zu kommen, mit denen die Frau prüfend über ihre Kleidung, und ihr Gesicht strich.

„Ich muss den Kapitän sprechen, es ist sehr wichtig!“, erklärte sie und hoffte, dass ihre Stimme dabei fest klang. Die Alte jedoch lachte so heftig, dass ihre dürre Gestalt schwankte wie in einem plötzlichen Sturm.

„Den Kapitän will sie sprechen. Wichtig, soso! Und du denkst, dass jeder dahergelaufene Bettler einfach so ins Lager spazieren kann? Das haben andere vor dir probiert, glaube mir!“ Im Nu war die Alte ernst geworden. Aryonna gab sich Mühe, ihrem Blick standzuhalten.

„Wenn es tatsächlich so wichtig ist, wie du sagst, will die alte Marja dir einen Rat geben: Du scheinst schon eine Weile in den Bergen unterwegs zu sein, und da du bis hierher überlebt hast, bist du weder dumm noch schwach. Das Recht, den Kapitän zu sprechen, musst du dir verdienen, und das kannst du am besten, wenn du im Kampf deinen Mann stehst. Es haben schon Mädchen versucht, in Verkleidung der Rebellenarmee beizutreten – und mancher ist es gelungen.“

So kam es, dass Aryonna der Alten ihre Kleider, die der sehnigen alten Frau wohl passen mochten, als Bezahlung für Männerhosen, Wams und Fellumhang überließ. Die erhandelten Sachen waren verschlissen und nicht sauber, aber sie hielten warm. Aryonnas Kopf und ihr Nacken jedoch fühlten sich seltsam nackt und verwundbar an ohne den schweren dunklen Zopf, den die Marketenderin ihr mit einem kurzen, gnadenlosen Ruck abschnitt. „Den werd' ich behalten, vielleicht bringt er mir irgendwann ein paar Münzen ein. Schade, dass er nicht blond ist. Die feinen Damen aus den Küstenstädten geben ganze Vermögen aus, um ihre Haare aufzuhellen – blond wie die Hofdamen des Kaisers.“ Erneut brach die Alte in ein meckerndes Lachen aus. „Obwohl die seit Jahren keiner mehr zu Gesicht bekommen hat, genauso wenig wie den Kaiser selbst. Wer weiß, vielleicht sind sie längst alle tot.“

Doch der Krieg ging weiter, so oder so. Aryonna fragte sich in den kommenden Wochen wieder und wieder, ob es die richtige Entscheidung gewesen war, dem Rebellenheer beizutreten. Sicher, sie war nicht mehr allein, und sie hungerte auch nicht. Die Tage waren angefüllt mit harter Arbeit, und die Männer stellten ihr kaum Fragen. Mit spürbarem Vorbehalt, aber ohne offene Feindseligkeit, hatten sie sie in ihrer Mitte aufgenommen, nachdem die alte Marja ihr das Losungswort verraten hatte, das sie benötigte, um ins Lager eingelassen zu werden. Sie ließ sich Yann nennen, brauchte aber darüber hinaus kaum etwas von sich preiszugeben. In den ersten Tagen hatte manch einer sie misstrauisch beäugt, besonders wenn sie sich bei der gemeinsamen Arbeit am beschädigten Rumpf eines Luftschiffes ungeschickt anstellte. Dann jedoch war sie zum Küchendienst eingeteilt worden, und die anderen fanden schnell heraus, dass sie selbst aus dem kärgsten Proviant – denn jetzt im Winter musste fast alles, was die Rebellen aßen, zuvor aus den Transporten der kaiserlichen Armee entwendet werden – recht schmackhafte Mahlzeiten zuzubereiten verstand. Bald war sie zum Lagerkoch aufgestiegen, und ab und an ernannte sie den Jungen Ratte, der stets in der Nähe des Lagers herumlungerte, zu ihrem Helfer. Auch das war bei ihren Kameraden zunächst auf Ablehnung gestoßen. Man warnte sie vor der alten Marja: „Die Leichenfledderin hat mehr von unseren Männern auf dem Gewissen als so mancher kaiserliche Soldat, und ihre Brut wird kaum besser sein“, hieß es. „Sobald einer auf dem Schlachtfeld liegen bleibt, stürzen sie sich auf ihn, und wenn er noch nicht ganz tot ist, helfen sie nach. Die klauen wie die Raben.“ Da aber gerade Rattes unbestrittenes Talent als Dieb bei der Nahrungsbeschaffung von Vorteil war, ließ man den Jungen schließlich gewähren.

Unter den geschickten Händen der Arbeiter nahm das Luftschiff mehr und mehr Gestalt an, und eines Abends brach der Kapitän mit einigen Männern zu einem Probeflug auf. Unter dem Jubel der Zurückbleibenden erhob sich das Schiff wie ein stählerner Greifvogel in die Lüfte, und Aryonna spürte die alte Sehnsucht in sich aufsteigen, als sie ihm nachsah. Während sie und der Junge Ratte zusahen, wie in der Abenddämmerung die letzten Vorbereitungen für den morgigen Großangriff getroffen wurden, hörte Aryonna in Rattes Stimme dieselbe Sehnsucht:

„Dich nehmen sie doch mit, oder? Kannst du nicht dafür sorgen, dass ich auch mitkomme?“

„Ich werd' mich hüten“, fuhr Aryonna den Jungen schärfer als beabsichtigt an. „Du bleibst schön hier!“ Nein, bei allem Fernweh: Ein Kind hatte an einem Kampfplatz nichts zu suchen.

„Du kannst mich nicht zwingen!“, begehrte der Junge auf. „Tu bloß nicht so, als hättest du mir irgendwas zu sagen. Sonst könnte ich den anderen ja auch etwas über dich erzählen. Was du unterm Hemd hast, zum Beispiel.“ Rattes Stimme hatte einen lauernden Unterton angenommen, und Aryonna sah den Jungen, der ihr längst zum Freund geworden war, erschrocken an. Das würde er nicht tun! Oder? Aber allein das Wissen, dass er es könnte – ob absichtlich oder nicht – ließ sie einlenken. Er hatte ja recht, sie hatte ihm im Grunde nichts zu befehlen. Hatte er denn, genau wie sie, sonst niemanden?

„Sag mal, stimmt es, was die Männer sagen?“, fragte Aryonna vorsichtig. „Dass die alte Marja in Wahrheit deine Mutter ist?“

„Phh!“ Der Junge spuckte verächtlich aus. „Meine Mutter ist tot.“

„Meine auch“, sagte sie versöhnlich.

Die Stimmung unter den Männern am Lagerfeuer war von einer lärmenden Ausgelassenheit, die Aryonna frösteln ließ. War es immer so vor einem Kampf? Feierten die Männer umso lauter, weil sie ahnten, dass dieser Abend für einige von ihnen der letzte auf dieser Welt sein würde?

„He, Yann“, rief einer leutselig und knuffte Aryonna gegen die Schulter. „Freuste dich auf morgen, oder haste Schiss? Haste daheim in deinem Dorf vielleicht schon eine Liebste, die sich die Augen nach dir ausheult?“

„Nee!“, fuhr Aryonna auf. „Darauf kann ich gut verzichten, Liebe bringt doch nichts als Ärger.“