9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Sophia Lange und Commissario Andreotti ermitteln

- Sprache: Deutsch

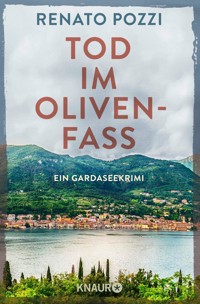

Dolce Morte am Gardasee! Humorvolle Spannung und eine große Portion Urlaubsflair bietet der Gardasee-Krimi »Tod im Olivenfass«, der Auftakt von Renato Pozzis Krimi-Reihe um Geigenbauerin Sophia Lange und Commissario Andreotti. Zwar ist Salò am Gardasee noch genauso zauberhaft und quirlig, wie Geigenbauerin Sophia Lange es in Erinnerung hat, doch auf der Promenade wird ihr direkt ihre Geldbörse gestohlen – ein Geschenk ihrer verstorbenen italienischen Mutter. So hatte sich Sophia die Heimkehr an den Ort ihrer Kindheit nicht vorgestellt! Dafür ist Commissario Andreotti, bei dem sie den Diebstahl anzeigt, hoch erfreut über das schicksalhafte Zusammentreffen: Die Expertise einer Geigenbauerin kommt dem Commissario gerade recht, hat er es doch gleich mit zwei Toten zu tun, deren Ableben in Zusammenhang mit einigen wertvollen historischen Geigen zu stehen scheint. Sophias Neugierde ist geweckt. Dann jedoch gerät ausgerechnet Luigi Maggio in den Fokus der Ermittlungen – Sophias Jugendliebe. Ein Grund mehr für die Geigenbauerin, dem allzu entspannten Commissario Andreotti tatkräftig unter die Arme zu greifen! Renato Pozzi hat mit dem 1. Teil seiner humorvollen Krimi-Reihe den großen Gardasee-Krimi-Wettbewerb gewonnen, der in Zusammenarbeit mit der Münchner Abendzeitung ausgetragen wurde.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 409

Veröffentlichungsjahr: 2022

Sammlungen

Ähnliche

Renato Pozzi

Tod im Olivenfass

Ein Gardaseekrimi

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Dolce Morte am Gardasee

So hatte sich die Geigenbauerin Sophia Lange die Heimkehr an den Ort ihrer Kindheit nicht vorgestellt! Zwar ist Salò am Gardasee noch genauso zauberhaft und quirlig, wie sie es in Erinnerung hatte, doch auf der Promenade wird ihr direkt ihre Geldbörse gestohlen. Commissario Andreotti, bei dem sie den Diebstahl anzeigt, ist über die Begegnung dagegen hocherfreut: Die Expertise einer Geigenbauerin kommt ihm gerade recht, hat er es aktuell doch gleich mit zwei Toten zu tun, deren Ableben in Zusammenhang mit mehreren wertvollen historischen Geigen zu stehen scheint. Sophias Neugierde ist geweckt. Dann jedoch gerät ausgerechnet Luigi Maggio in den Fokus der Ermittlungen – Sophias Jugendliebe. Ein Grund mehr, dem allzu entspannten Commissario Andreotti tatkräftig unter die Arme zu greifen!

Humorvolle Spannung und eine große Portion Urlaubsflair für alle Fans ungewöhnlicher Ermittlerduos.

Inhaltsübersicht

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

51. Kapitel

52. Kapitel

53. Kapitel

54. Kapitel

55. Kapitel

56. Kapitel

57. Kapitel

58. Kapitel

59. Kapitel

60. Kapitel

Epilog

Prolog

Dieser Tag würde nicht wie jeder andere sein. Nur wusste Antonio Marveggio das noch nicht. Städter würden sein Leben als eintönig bezeichnen, und er würde dem nicht widersprechen. Sein Leben war in der Tat wundervoll eintönig. Die Landschaft des westlichen Gardasees war vielfältig genug. Antonio Marveggios Welt war der ruhende Kontrast in einem farbenfrohen Gemälde, das die Natur mit dem Gold der Klippen, dem Grün der Wälder und dem Blau des Sees gemalt hatte. Jeden Morgen um fünf Uhr dreißig mühte er sich aus dem Bett, wie schon sein Vater, Großvater und Urgroßvater. Nach seiner Katzenwäsche setzte er sich feierlich an seinen klapprigen Küchentisch, schnitt eine Scheibe Bauernbrot ab, belegte sie mit dicken Scheiben der Salami, die er jeden ersten Samstag im Monat beim alten Sebastiano unten im Ort kaufte, und kaute langsam darauf herum, während er überlegte, was der Tag so bringen würde. Und da der Tag selten etwas Neues brachte, musste Antonio Marveggio nicht lange nachdenken. Zufrieden wischte er das Messer am Tischtuch ab und schob es in seinen Gürtel. Dann schnappte er sich die Schöpfkelle und machte sich daran, den Tag zu beginnen.

Der erste Weg führte ihn durch seinen Vorgarten über den mit alten Findlingen gepflasterten Pfad zur alten Scheune. Die morgendliche Sonne stand noch tief, sodass er nur schemenhaft die füllige Gestalt erkannte, die ihm aus der Ferne einen Gruß zuwarf. Es war die Witwe Gisella. Ihre tiefe Stimme war unverkennbar. Wie jeden Morgen war sie auf dem Weg zum Ort, um ihre Eier zum Markt zu bringen. Nur freitags gönnte sie sich eine Pause vor Antonios Gartentür, um ihm zehn ihrer Eier zu überlassen und einen kleinen Plausch zu halten. Seitdem der Herrgott es für richtig befunden hatte, Antonios liebe Frau Gaia im letzten Jahr zu sich zu holen, legte Gisella immer noch ein Stück Kuchen für ihn hinzu, damit er nicht nur Salami aß. Heute war aber Mittwoch, und so warf der alte Marveggio ihr ein knappes buon giorno zurück und machte sich daran, den rostigen Riegel der alten Scheunentür beiseitezuschieben. Er wunderte sich darüber, dass der Riegel nur halb abgesenkt war. Dabei achtete er streng darauf, dass stets alles ordentlich verschlossen war. Langsam öffnete er die knarrende Scheunentür, während er noch darüber grübelte, ob dies die ersten Anzeichen von Altersvergesslichkeit waren, die meinten, üble Streiche mit ihm spielen zu müssen. Als sich seine Augen an das dämmrige Licht gewöhnt hatten, wurde ihm klar, dass dies kein Tag wie jeder andere war. Die Schöpfkelle glitt ihm aus der Hand und fiel mit einem lauten Scheppern auf die Steinstufe.

Der Tote steckte kopfüber in dem vorderen Olivenfass. Fast hätte man meinen können, er wollte nur die Oliven zählen und zöge gleich wieder quicklebendig den Kopf heraus, wenn da nicht die schlaffen Arme und zusammengesunkenen Beine gewesen wären. Antonio Marveggio hatte schon viele Tote gesehen. Auf dem Land pflegte man ein eher pragmatisches Verhältnis zum Tod. Man lebte mit der Familie und starb auch in ihren Armen. Nur eben nicht so. Nicht in einem Olivenfass, nicht in seiner Scheune. Er brauchte eine Weile, um sich zu entscheiden, was ihn mehr ärgerte – dass der Tote ausgerechnet mit dem Kopf in dem Fass mit seinen köstlichsten, marinierten Oliven steckte, oder dass er zudem noch die Frechheit besaß, dies ohne Hose zu tun. Der leblose Körper war lediglich mit einem blauen Flanellhemd und einer Unterhose bekleidet, seine Beine waren nackt. Er trug weder Socken noch Schuhe und eben vor allem keine Hose. Nun hätte Antonio über die fehlende Hose vielleicht noch hinwegsehen können, aber in vierunddreißig Jahren hatte nie jemand aus dem Dorf ein einziges Haar in seinen eingelegten Oliven gefunden. Es war also eindeutig, was der größere Frevel war.

Nachdem diese Frage geklärt war, verließ Antonio kopfschüttelnd die Scheune und stapfte über den alten Steinweg zurück zu seinem Häuschen, um Commissario Andreotti anzurufen.

Commissario Andreotti war der Leiter der Mordkommission von Salò. Er war zudem auch Leiter des Einbruchsdezernats, des Raubdezernats und des Betrugsdezernats. Im Grunde war Andreotti als Chef der Carabinieri für alles verantwortlich, was nicht in den Bereich der Polizia Municipale, der örtlichen Verkehrspolizei, fiel. Nun wurden in Salò, dem kleinen Provinzstädtchen am westlichen Gardasee, und den umliegenden Dörfern nicht gerade viele Verbrechen begangen, sodass er trotz seiner Aufgabenfülle nicht wirklich ausgelastet war – wenn man von den kleineren Betrügereien und Diebstählen an Touristen absah und von dem gelegentlichen Ärger, der sich ergab, wenn ein Salòer mal wieder zu viel des heimischen Weins getrunken hatte, von dem die Leute vom westlichen Gardasee sagten, dass er der beste Wein Italiens, wenn nicht der ganzen Welt sei. Aber das sagte wahrscheinlich jeder von seinem Wein. Das Aufkommen an Verbrechen in Salò war jedenfalls nichts im Vergleich zu Commissario Andreottis Jahren in Rom. Aber Rom war ein anderes Leben gewesen, und in den acht Jahren, die er bereits in Salò seinen Dienst tat, hatte es nur drei Todesfälle gegeben, die wiederum alle auf zu viel des besagten köstlichen Weins zurückzuführen waren.

Und ebendiese Ursache vermutete Commissario Andreotti auch hier, als er Antonio Marveggios Anruf in seiner Amtsstube entgegennahm und dieser in knappen Worten von dem morgendlichen Fund oben in den Bergen von Salò berichtete. Dass Antonio den Commissario bereits so früh im Polizeirevier erreichte, lag schlichtweg daran, dass es Andreotti seit einem halben Jahr auch als Schlafstätte diente. Über die Umstände, die dazu geführt hatten, schwieg er lieber, auch wenn sie in Salò allseits bekannt waren.

Der Commissario hatte nicht die geringste Lust, wegen eines toten Trunkenbolds in Hektik zu verfallen. Schließlich hatte er sich gerade mal wieder rasieren wollen. Aber da es ohnehin niemanden gab, den die grauen Bartstoppeln stören würden, und er den alten Marveggio und vor allem dessen Grappa schätzte, vertagte er die Rasur und schwang sich in den alten Dienst-Fiat der Carabinieri.

Eine halbe Stunde später beobachtete Antonio Marveggio aufmerksam, wie der Commissario durch die Scheune schritt und die Szene musterte. Gelegentlich blieb Letzterer stehen, nahm einen Zug von seiner Zigarette und blies ein paar Ringe in die Luft. Schließlich deutete er mit seinem Kopf Richtung Fass. »Was ist da drin?«

»Ich denke, der Kopf des Toten. Hoffe ich jedenfalls«, antwortete Antonio eilfertig und schüttelte sich bei dem Gedanken an die Alternative.

»Ich meine normalerweise.«

»Oliven aus der letzten Herbsternte. Nicht die für das Öl, sondern zum Genießen.«

Der Commissario nickte langsam. »Ich habe gehört, die Ernte im letzten Jahr war mittelprächtig?«

»Sie war jedenfalls nicht so gut, dass man sich kopfüber hineinstürzt«, antwortete Antonio Marveggio. Der Commissario nickte erneut, griff kurzerhand ins Fass und fingerte eine Olive heraus, um sie anschließend gegen das Licht zu halten und aufmerksam zu inspizieren. Dann warf er sie zurück ins Fass. »So schlecht, dass sie einem im Halse stecken bleiben, sind sie auch nicht«, stellte er fest.

Erneut beugte sich der Commissario über den Toten und rümpfte die Nase. »Kein Weingeruch«, sagte er halblaut.

»Sag ich doch. Oliven.«

»Und Holzlack«, ergänzte der Commissario.

»Da ist kein Chemiezeugs drin. Das Fass ist von meinem Urgroßvater Abondio!«

»Nicht das Fass, der Tote«, grunzte Andreotti und richtete sich wieder auf. »Der Tote riecht nach Holzlack.«

»Und er hat keine Hose an«, gab Antonio Marveggio zu bedenken.

»Was du nicht sagst.«

Antonio zögerte, doch dann brach endlich aus ihm heraus, was ihn schon die ganze Zeit beschäftigte. »Der hat hier doch keinen Schweinkram getrieben, Commissario?«

»Mit deinen Oliven? Wohl kaum. Außerdem hat er seine Unterhose noch an.«

Antonio musste Andreotti beipflichten, schließlich war der Commissario der Experte in solchen Sachen.

Plötzlich hatte Antonio Marveggio eine Eingebung. »Vielleicht wollte jemand seine Hose stehlen?«

»Menschen werden normalerweise nicht wegen einer Hose getötet.«

Auch das leuchtete Antonio ein, selbst wenn er der Ansicht war, dass Leute normalerweise überhaupt nicht ermordet werden sollten, zumindest nicht in Salò am Gardasee und vor allem nicht in seiner Scheune.

Antonio Marveggio runzelte die Stirn, als der Commissario den Toten am Hemdkragen packte und kurz entschlossen dessen Kopf aus dem Fass zog. »Sollten Sie nicht warten, bis da jemand aus dem Labor kommt und Spuren oder so was sucht?«

»Bist du der Commissario oder ich?«

Der alte Antonio zuckte mit den Schultern. »Ich mein ja nur. So machen die das immer im Fernsehen.«

»Wir sind hier nicht im Fernsehen«, nuschelte Commissario Andreotti und inspizierte das Gesicht des Toten. Dann drehte er es zu Antonio. »Kennst du den?«

Andreotti versuchte angestrengt, unter dem herabtriefenden Öl, den Gewürzen und Olivenresten einen bekannten Gesichtszug auszumachen, und schüttelte schließlich den Kopf.

»Irgendeine Ahnung, wieso der hier ist?«, hakte der Commissario nach.

»Ich hatte eigentlich gedacht, dass Sie das rauskriegen, Signor Commissario.«

Andreotti grunzte und widmete sich wieder der Leiche, bis er etwas im Nacken entdeckte. »Du kannst aufatmen, Antonio. An deinen Oliven ist er nicht gestorben.«

Daran hatte Antonio zwar keinen Moment gezweifelt, dennoch fiel ihm das Atmen tatsächlich ein wenig leichter. »Sieht aus, als wäre er erstochen worden«, fügte der Commissario hinzu. Unwillkürlich umklammerte Antonio Marveggio den Griff des Brotmessers in seinem Gürtel.

»Nein, nicht mit so was. Mit etwas Kleinerem.« Antonio Marveggio ließ das Messer los. Andreotti steckte den Kopf des Toten zurück in das Fass und rieb sich die Hände an der Hose trocken.

»Wieso tun Sie den denn zurück, Commissario?«

Der Commissario richtete sich auf. »Na, wegen der Spurensicherung. Das muss alles bleiben wie vorher.« Der alte Marveggio verstand. Zwar war ihm die Tatsache, dass bald noch mehr Leute in seiner Scheune herumspringen würden, nicht ganz geheuer, aber letztendlich würden sie die Leiche mitnehmen und seine Tage würden wieder sein wie zuvor – ruhig und ohne Überraschungen. Er befand, dass es Zeit war, den Commissario auf einen Grappa einzuladen.

Commissario Andreotti hingegen war weniger zuversichtlich, was die nächsten Tage anging, denn ihm dämmerte, dass die ruhige Zeit für ihn nun erst einmal vorbei sein würde.

1

Ihr Körper war wunderschön. Die elegant geschwungenen Kurven mit der perfekten Taille waren ein Versprechen an Sinnlichkeit. Man konnte der Versuchung nicht widerstehen, sie zu berühren, über sie zu streichen. Dennoch war die Zeit auch an ihr nicht spurlos vorübergegangen. Aber was konnte man anderes erwarten von einer fast dreihundert Jahre alten Violine? Sophia ließ ihre Finger über den Korpus des alten Instruments gleiten. Die Resonanz war hervorragend. Um den Körper zu richten, hatte sie nicht allzu viel arbeiten müssen: Sie hatte die Unebenheiten ausgebessert, den alten Lack abgeschliffen und dann behutsam in mehreren Schichten neuen aufgetragen. Dennoch, der Gesamtzustand des Instruments war erbärmlich, und sie würde einiges an Fertigkeit aufbringen müssen, um ihm wieder zu seinem wahren Klang zu verhelfen. Wer wusste schon, was das arme Ding erlebt hatte, welche Hände verzogener, talentloser Sprösslinge und schlechter Straßenmusiker es misshandelt hatten, bis es beim Trödler gelandet war und auf seine letzte Bestimmung gewartet hatte. Eine alte Fidel hatte der Verkäufer auf dem Flohmarkt das Instrument genannt. Als gelernte Geigenbauerin hatte Sophia jedoch sofort erkannt, dass es sich um ein sehr kostbares Stück handeln musste, keine Stradivari oder Guarneri, aber in der gleichen Tradition gebaut, vermutlich von einem unbekannten Schüler.

Sophia nahm die Violine auf und hielt sie gegen das Licht. Fachmännisch musterte sie den Verlauf des Holzes, die geschmeidige Oberfläche. Es war der Steg, der ihr Sorgen machte. Während der Korpus für die Resonanz, den vollen Klang sorgte, war der Steg verantwortlich für die Feinheit der Töne.

Sophia hatte das Unvermeidliche immer wieder aufgeschoben. Aber jetzt war sie in Salò. Jetzt hatte sie Zeit. Der Steg war zwar alt, aber von deutlich minderer Qualität, als das Instrument es verdiente. Vermutlich hatte die Violine in ihren jungen Jahren einen Unfall erlitten. Womöglich hatte ein verzogener Schüler seinen Frust über den erzwungenen Geigenunterricht an ihr ausgelassen, sodass sie mit einem anderen Steg versehen worden war. Dieser war nicht nur minderwertiger, sondern auch viel zu klobig für den filigranen Körper. Sophia seufzte. Sie würde den Steg ersetzen müssen durch einen, der eine perfekte Harmonie mit dem Korpus bildete und die Geige wieder singen ließ. Nur so würde es der Violine wieder gut gehen. Sophia küsste das Instrument und bat es stellvertretend für seine Misshandler um Vergebung. Es würde den besten Steg bekommen. Ein Meisterstück, das sie selbst bauen würde. Es war Zeit für einen Neuanfang.

Mit einem Schlag flog die Zimmertür auf, ein Windstoß erfasste die Skizzen auf dem Tisch und fegte sie auf den Boden. Beinahe hätte Sophia das kostbare Stück fallen lassen. »Sophia!«, schrie eine schrille Stimme. »Sophia, Dio mio! Du bist angekommen!« Sophia musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, wer in das kleine Zimmer gestürmt war. Diese alles übertönende Stimme gehörte unverkennbar Tante Marta, der Besitzerin des kleinen Gasthauses. Sophia hatte kaum die Violine auf dem Tisch abgelegt, als sie schon herumgewirbelt wurde und in Martas Umarmung versank. Nach einer gefühlten Ewigkeit wurde Sophia erlöst, und Tante Martas kräftige Oberarme hielten sie fest, während ihre freundlichen Augen sie musterten. »Sophia. Du hast dich aber verändert. So erwachsen. Wie alt warst du, als ihr fortgegangen seid? Dreizehn? Ja, zarte dreizehn Jahre. Schau dich an. Du bist wunderschön geworden!«

Das war maßlos übertrieben, fand Sophia. Sie selbst hätte sich gerade mal als passabel beschrieben. Zwar hatte Sophia die braunen italienischen Augen und schwarzen Haare ihrer Mutter geerbt, doch leider auch das etwas breitere Kinn ihres Vaters. Aber Marta hatte schon immer übertrieben. Sie war wirklich ganz die Alte geblieben. Nur ein paar graue Haare und Falten um die Augen und Mundwinkel waren hinzugekommen, Lachfalten jedoch, die sie noch gutmütiger wirken ließen.

»Es ist eine Schande. Alberto ist so ein Holzkopf.« Dass Marta ihren Mann in jedem zweiten Satz einen Holzkopf nannte, hatte sich offenbar ebenfalls nicht geändert. »›Alberto‹, sage ich. ›Du musst dich um Sophia kümmern, während ich in Mailand bin.‹ Sage ich. Und was macht der Holzkopf? Lässt dich allein hier verkümmern. Eine Schande, dass ich nicht hier war, als du angekommen bist.«

Sophia schüttelte lachend den Kopf. »Mach dir keine Sorgen. Onkel Alberto hat mir alles gezeigt. Ich wollte mich nur ein wenig erholen nach der Reise.« Tante Marta ließ das aber nicht gelten. »Um sich zu erholen, muss man etwas essen. Schau dich doch an. Du hast nichts auf den Rippen.« Auch das sah Sophia anders. War sie doch gerade bemüht, endlich wieder ein paar Pfunde zu verlieren, was unter Martas Fittichen schwierig werden würde. Das war wahrscheinlich der einzige Nachteil an Sophias Plan, sich in dem bescheidenen Gasthaus von Onkel Alberto und Tante Marta einzuquartieren. Ansonsten war es die perfekte Wahl. Hier stiegen nie ausländische Touristen ab. Die meisten Gäste kamen aus Rom oder Mailand, um ein paar erholsame Tage zu genießen. Die Zimmer waren zwar klein und bescheiden, die Gastfreundschaft der Beltramis hingegen legendär.

»Du musst etwas essen.« Tante Marta ließ nicht locker, und bevor Sophia noch einmal widersprechen konnte, wurde sie auch schon aus dem Zimmer geschoben. Wenig später tischte Tante Marta freudestrahlend ihr köstliches Risotto all’Amarone auf. Der Duft des Amarone-Weins aus Valpolicella ließ bei Sophia sofort Bilder ihrer Jugend auftauchen – die ausgelassenen Familienfeste, Tante Marta, wie sie jedem eifrig immer wieder den Teller auffüllte, und Großonkel Ernesto, der angeheitert seine Gitarre hervorholte und alte Lieder zum Besten gab, während die Familie begeistert klatschte und mitsang. Es tat gut, nach all den Jahren endlich wieder zu Hause zu sein, und Sophia ließ genüsslich den gedünsteten Reis auf der Zunge zergehen. Tante Marta selbst nahm ihr gegenüber auf einem der alten Holzstühle Platz und beobachtete mit Argusaugen jeden Bissen, den Sophia aß. Nach der Hälfte war Sophia so satt wie lange nicht, seitdem sie aus Italien fort war. Das Risotto war nicht nur köstlich, sondern auch mächtig. Kurz war sie versucht, den Rest stehen zu lassen, spürte jedoch den Blick ihrer Tante und zwang sich doch lieber, alles aufzuessen.

Als sie nach dem letzten Bissen erschöpft die Gabel auf den Teller legte, war das jenes Signal, auf das Tante Marta gewartet hatte. Sie winkte Onkel Alberto herbei, der bis dahin schweigend im Rahmen der Küchentür gelehnt hatte. Onkel Alberto war das komplette Gegenteil von Marta, hager und einen Kopf kleiner als sie. Die ganze Zeit hatte er nur dagestanden und die beiden beobachtet. Nun gab er sich einen Ruck, schlurfte mit einer riesigen Flasche Rotwein heran und bedachte die beiden Frauen mit einem ordentlichen Schluck, bevor er sich selbst ein Glas genehmigte. Demonstrativ stellte er die Rotweinflasche auf den Tisch, zwinkerte Sophia zu und begab sich wieder mit seinem Glas an seinen Stammplatz an der Küchentür.

Marta prostete Sophia zu, gönnte sich einen ausgiebigen Schluck und begann, Sophia mit unzähligen Fragen zu löchern. Sophia wiederum versuchte, fünfzehn lange Jahre ihres Lebens so gut wie möglich in wenige Minuten zusammenzufassen. Tante Marta war eine dankbare Zuhörerin. Sie seufzte mitfühlend, als Sophia von den ersten Wochen in Deutschland berichtete, wie schwierig es gewesen war, sich in der neuen Welt zurechtzufinden. Ihre Miene hellte sich auf, als Sophia von ihren Freundinnen erzählte, und verdüsterte sich wieder, als Sophia auf die Zeit nach dem Tod ihrer Mutter, Martas Schwester, zu sprechen kam. Sie war drei Monate, nachdem sie nach Deutschland gekommen waren, verstorben. Es war die Entscheidung von Sophias deutschem Vater gewesen, seine Salòer Ehefrau in Oldenburg beizusetzen, die zum Bruch zwischen ihm und der Familie seiner Frau geführt hatte. Deshalb waren Sophia und er nie wieder nach Salò gekommen. Bis heute. Betrübt schüttelte Marta darüber den Kopf. Erst als Sophia schilderte, dass sie Geigenbauerin geworden war, leuchteten Martas Augen wieder auf.

»Hast du gehört, Alberto?«, rief Tante Marta. »Unsere Sophia ist Geigenbauerin geworden.« Onkel Alberto hatte gehört, wie man seinem stummen Nicken entnehmen konnte. »Da wird sich der alte Giuseppe aber freuen. Hast du ihn schon besucht?«

Giuseppe war nicht nur der bekannteste Geigenbauer der ganzen Gegend. Er war auch ein enger Freund der Familie. Auf irgendwelchen Wegen war er auch verwandt mit ihnen, aber in Salò war jeder mit jedem über drei Ecken verwandt. Da Sophias Großvater viel zu früh gestorben war, hatte Giuseppe diese Rolle übernommen, obwohl sein Sohn Luigi gerade mal zwei Jahre älter als Sophia war. Giuseppe war für Salòer Verhältnisse recht spät mit vierzig Jahren Vater geworden, und Sophia hatte in ihm nie wirklich den Vater von Luigi, sondern immer einen Großvater gesehen. Giuseppe war es schließlich, der sie für die Geigenbaukunst gewonnen hatte. Stundenlang hatte sie ihn dabei beobachtet, wie er das Holz bearbeitete, Unebenheiten schliff und behutsam den perfekten Klang kreierte. Halblaut hatte er ihr jeden Arbeitsschritt erklärt, während sie ihm mit den Beinen baumelnd auf der alten Werkbank lauschte. Fasziniert hatte sie die Geschichten von den legendären Geigenbauern Salòs aufgesogen und wie sie es verstanden, den Klang ihrer Kunst in die Welt zu tragen. Im Grunde war sie nicht nur wegen Salò zurückgekehrt, sondern vor allem auch wegen Giuseppe. Natürlich gab es auch in Deutschland hervorragende Geigenbauer, und Sophia hatte bei Christopher Michmann gelernt, einem der renommiertesten Instrumentenbauer Deutschlands. Dennoch sagte ihr Herz, dass Giuseppe ihr noch einiges vermitteln konnte. Niemand beherrschte die alten Techniken so gut wie die Baumeister der alten italienischen Schule.

Sophia zögerte, aber dann entschloss sie sich, Marta einzuweihen. Schließlich waren sie eine Familie, selbst nach all den Jahren. »Ich wollte Giuseppe fragen, ob ich bei ihm als Geigenbauerin anfangen kann.«

Tante Marta jauchzte auf. »Hast du das gehört, Alberto? Das wird den alten Giuseppe aber freuen.« Dann beugte sie sich verschwörerisch zu Sophia und fuhr mit gesenkter Stimme fort: »Unter uns gesagt, Giuseppe ist immer noch gut. Aber er wird langsam alt. Luigi arbeitet jetzt bei ihm und übernimmt bald seine Werkstatt. Die haben so viele Aufträge, da wird er dich sofort nehmen.«

Sophia hob das Weinglas, und Tante Marta tat es ihr gleich. »Auf die Geigenbauer Salòs«, sagte Sophia strahlend.

»Auf die Geigenbauerin, meinst du wohl«, erwiderte Tante Marta zwinkernd. Sophia leerte ihr Glas. Tante Marta schenkte ihr nach. Es war schön, wieder zu Hause zu sein.

2

Der Grappa des alten Antonio war zwar wie erwartet hervorragend, aber auf leeren Magen nur eine mäßig gute Idee gewesen. Eine bessere Idee hingegen war es, über den Fall nachzudenken, und so hatte sich Andreotti nach seiner Rückkehr ins Kommissariat auf seinen alten Lederstuhl niedergelassen, die Beine auf den Tisch gelegt und sich die Dinge durch den Kopf gehen lassen. Als er rund eine Stunde später wieder aufgewacht war, hatte er zwar noch keine neuen Erkenntnisse zu dem Fall gewonnen, aber was wollte man schließlich nach so kurzer Zeit erwarten? Sein Kopf hingegen war nun wieder ein wenig klarer und verlangte nach einer Zigarette. Er zog die oberste Schublade auf, fischte eine Messis Summa aus der halb leeren Packung mit dem goldenen Rand und zündete sie genüsslich an. Dieses Rauchverbot mochte vielleicht gut für die Gesundheit sein, aber definitiv schlecht für seinen Gemütszustand und sein Gehirn. Als das Nikotin seine Wirkung tat, begann er sich allmählich wieder wie ein kompletter Mensch zu fühlen. Commissario Andreotti nahm seinen dritten Zug, als ihn Schritte auf dem Gang aufhorchen ließen. Hastig drückte er den Glimmstängel in der Schublade aus und warf sie zu. Mit wilden Handbewegungen versuchte er, den Qualm wegzufächern, als bereits die Tür aufflog und Viola Ricci in das Büro marschierte. Sie trug noch immer den weißen Schutzanzug mit der schwarzen Aufschrift Polizia Scientifica. Knapp nickte sie Commissario Andreotti zu, befreite ihre langen braunen Haare von der Kunststoffhaube und begann, sich umständlich aus dem Overall der Spurensicherung zu pellen. Viola Ricci als Mitarbeiterin der Spurensicherung zu bezeichnen, wäre ein wenig übertrieben, sie als einfache Polizistin zu bezeichnen hingegen untertrieben gewesen. Im vergangenen Jahr hatte sie einen zweiwöchigen Lehrgang in Forensik an der Accademia di Polizia absolviert, und seitdem fiel die Spurensicherung in ihren Bereich, wenn man sie mal brauchte.

»Dieser Overall nervt«, stellte sie fest. Dem konnte Commissario Andreotti nur zustimmen. Er beobachtete verstohlen, wie sie sich mit dem Schutzanzug abmühte, aber er verkniff sich ein Kompliment zu ihrer Figur. Nicht, dass sie dies nicht verdient hätte. Ganz im Gegenteil.

Aber Viola Ricci hielt nicht viel von Komplimenten, jedenfalls nicht, wenn sie von ihm kamen. Nichtsdestotrotz setzte Andreotti sein charmantestes Lächeln auf, aber auch damit konnte er bei ihr nicht punkten. Viola Ricci warf den Overall über den Haken und wollte sich gerade an ihren Schreibtisch setzen, als sie mitten in der Bewegung erstarrte. Sie reckte die Nase empor und sog prüfend die Luft ein. Im nächsten Augenblick sprang sie mit einem Satz zu seinem Schreibtisch, riss die oberste Schublade auf, griff nach der Zigarettenpackung und hielt sie triumphierend in die Höhe. »Du hast wieder im Büro geraucht.«

»Nur eine halbe Zigarette.«

»Das ist eine halbe zu viel. Deine Morte Securite bringen dir irgendwann den Tod.«

»Sie heißen Messis Summa – beste Ernte. Außerdem ist der Tod immer sicher. Mit Zigaretten oder ohne.«

»Die Kündigung aber auch, wenn dich der Chef im Büro beim Rauchen erwischt.«

»Das ist nicht nur ein Büro, schließlich wohne ich auch hier.«

»Du schläfst hier, das heißt noch lange nicht, dass du hier wohnst. Übrigens ein weiterer Kündigungsgrund.« Ohne ein weiteres Wort riss sie das Fenster auf und schleuderte die Zigarettenpackung in hohem Bogen auf die Straße.

Nachdem diese Angelegenheit geklärt war, kehrte Viola mit zufriedener Miene an ihren Schreibtisch zurück.

»Bist du schon bei Padre Muratori gewesen?« Andreotti musste verneinen. Und er wusste nicht, was ihn mehr ärgerte: dass ihn der Pfarrer des örtlichen Doms mit seinen Banalitäten behelligte oder dass Viola sein Versäumnis bemerkt hatte.

»Ich war beschäftigt.«

»Das habe ich Padre Muratori gestern auch gesagt, als er wieder angerufen hat. Es war übrigens das vierte Mal in zwei Tagen. Du solltest dir wirklich mal sein Problem mit der Kirchenbank anschauen.« Das sollte er allerdings, und sei es auch nur, um sich mit Padre Muratori gut zu stellen. Eins nämlich hatte Andreotti schnell in Salò gelernt: In einer Kleinstadt gehört man als Commissario nicht nur zur Prominenz, man muss mit ihr auch auf gutem Fuß stehen, und der Dompfarrer gehört unbestritten dazu.

Andreotti lenkte das Gespräch wieder auf Violas Erkenntnisse, und diese begann auch sofort, die spärlichen Ergebnisse ihrer Tatortuntersuchung zusammenzufassen, während er missmutig nach einer Zigarette schmachtete. Der Täter hatte keinerlei Fußabdrücke im Stroh hinterlassen, und wenn draußen auf dem sandigen Boden welche gewesen waren, so hatte der morgendliche Wind sie fortgeweht. Mit den Fingerabdrücken verhielt es sich nicht anders. Weder das alte Holz des Fasses noch der rostige Riegel boten eine geeignete Oberfläche, wenn der Täter nicht sogar Handschuhe getragen hatte.

Viola berichtete ferner, dass der örtliche Arzt, Dottore Sinotti, in der Nähe einen Hausbesuch gehabt hatte, sodass er gleich vorbeigekommen war und die Leiche bereits angeschaut hatte.

Seiner Einschätzung nach sei der Tod in der letzten Nacht zwischen zweiundzwanzig Uhr und Mitternacht eingetreten. Nachdem Viola ihren Bericht beendet hatte, schürzte Andreotti missmutig die Lippen. Sein Gespür hatte ihn nicht getrogen, hatte es leider noch nie. Dies würde ein kniffliger Fall werden, und die ruhigen Tage waren erst einmal vorbei.

»Selbstmord kann es nicht gewesen sein?«, fragte er mit einem letzten Funken Hoffnung. Viola machte sie mit einem vorwurfsvollen Blick zunichte. Commissario Andreotti lehnte sich in seinem alten Ledersessel zurück, schloss die Augen und bemühte sich, das Bild der Scheune heraufzubeschwören. Das Stroh erschien, das alte Fass mit den rostigen Stahlringen, schließlich der Tote, wie er kopfüber im Fass steckte mit den zusammengesunkenen Beinen.

»Keine Hose gefunden?«, fragte Andreotti halblaut.

»Keine Hose«, antwortete Viola. Andreotti sah den Kopf des Toten vor sich, die ausdruckslosen Augen, und da war er wieder, dieser Geruch. Zweifelsohne Lack, nicht stechend, aber doch prägnant. Er öffnete die Augen. »Hast du Fotos gemacht?«

Viola hielt die teure Spiegelreflexkamera in die Höhe.

»Hast du auch Bilder von seinen Handflächen und Fingern?«

»Ich war da nicht zur Olivendegustation. Soll ich sie dir zuschicken?« Als Viola seinen Gesichtsausdruck sah, winkte sie ab. »Der Internetzugang an deinem Handy geht also noch immer nicht. Du solltest dir mal ein neues zulegen.«

Da hatte sie zwar nicht unrecht, doch stand ein neues Handy ganz weit unten auf Andreottis Prioritätenliste. Als Erstes brauchte er ein neues Schlafsofa. Die Rückenschmerzen am Morgen waren inzwischen unerträglich. Nachdem wenige Minuten später der Drucker seine Arbeit getan hatte, warf ihm Viola die Ausdrucke auf den Tisch und machte sich daran, ihm dennoch die Bilder per E-Mail zu senden. Andreotti setzte sich seine Lesebrille auf und studierte die Aufnahmen. Trotz der mäßigen Qualität des alten Druckers waren die Details gut zu erkennen. Selbst die Rillen der Finger waren auszumachen. Irgendetwas stimmte jedoch nicht, sagte ihm sein Gefühl. Es war das zweite Mal an diesem Tag, dass es sich mit unguten Vorahnungen bei ihm meldete, und dennoch wollte es sich im Moment noch nicht mit seinem Verstand verbinden. Commissario Andreotti kam nicht darauf, was es war, das ihn störte. Kurz entschlossen steckte er die Lesebrille ein und stand auf. Er musste nachdenken, und das konnte er am besten bei einer Zigarette.

3

È idiota.« Das dunkelrot angelaufene Gesicht des alten Geigenbaumeisters Giuseppe Maggio bebte bei jedem Wort, und seine Stimme überschlug sich förmlich. Das Wiedersehen mit ihm hatte sich Sophia wahrlich anders vorgestellt. Bis jetzt war sie von allen herzlich empfangen worden. Als sie damals fortgezogen waren nach Deutschland, hatte der alte Geigenbauer sie zum Abschied umarmt und sich verstohlen die Tränen aus den Augen gewischt. Sie hatte mit vielem gerechnet, aber nicht mit einem Wutanfall. Vielleicht hätte sie sich öfters melden sollen, aber sie war ein Teenager gewesen, und für die Entscheidung ihres Vaters konnte er kaum sie verantwortlich machen. Sollte er nicht vielmehr stolz auf sie sein? Schließlich war er es gewesen, der sie für den Geigenbau begeistert hatte und dessen Vorbild sie gefolgt war. Aber Giuseppe Maggio schien da anderer Meinung zu sein. Als sie zur Tür hereinspaziert war, war über sein erstauntes Gesicht ein freudiges Lächeln gehuscht, so wie sie es von früher kannte. Giuseppe war nie sonderlich gut darin gewesen, seine Zuneigung zu zeigen. Er ließ sie einen eher unterschwellig spüren, wenn er sich Zeit nahm und vor allem, wenn er über seine Geigen plauderte. Dennoch hatte Sophia gemerkt, dass er erfreut war, sie nach so langer Zeit wiederzusehen. Doch das änderte sich schlagartig, als sie Giuseppe ihr Anliegen unterbreitete, bei ihm arbeiten zu wollen. Seine Stirn hatte sich in Falten gelegt, und ein Gewitter war schneller aufgezogen als in einer heißen Sommernacht am Gardasee.

»Was für ein unglaublicher Unsinn«, schrie er sich weiter in Rage. Giuseppe Maggios Wutausbrüche waren zwar legendär, und auch Sophia hatte als Kind einige Anfälle miterlebt. Sie hatten sich jedoch nie gegen Personen gerichtet, die ihm nahestanden, sondern allenfalls gegen schlechte Geigenbaumeister, die ein wertvolles Instrument mit ihrer Stümperei verschandelt hatten. Wenn er also Sophias Arbeit nicht schätzte, war das eine Sache, aber Giuseppe Maggio hatte die Fotos ihrer Arbeit, die sie ihm mitgebracht hatte, nicht einmal angesehen. »È idiota. E no sono un idiota. No, finito«, rief er ein letztes Mal. Aber so leicht gab Sophia nicht auf. »Perché no?«, fragte sie. »Bin ich zu gut für dich?« Sophia erschrak selbst über ihre Dreistigkeit und spürte doch ein wenig Genugtuung, als sie das verdatterte Gesicht des alten Geigenbaumeisters sah.

Giuseppe Maggio wollte eben zu einer weiteren Tirade ansetzen, da ertönte eine Stimme aus dem Hinterzimmer. »Ist das etwa, wer ich denke, dass es ist?« Gleich darauf erschien ein junger Mann, der den alten Geigenbaumeister um fast einen Kopf überragte und in dessen Gesicht noch immer die Züge des Jungen von damals zu erkennen waren. Nur sein Blick war entschlossener, wirkte reifer. Sein schmales Kinn und die leicht geschwungene Nase machten ihn zu einem jüngeren Ebenbild Giuseppes. Keine Frage, er war es. »Luigi!«, rief Sophia, und bevor der alte Geigenbaumeister noch etwas sagen konnte, hatte sich Luigi an ihm vorbeigeschoben. Er umarmte Sophia herzlich, hob sie dann hoch und wirbelte sie einmal im Kreis. Ihr war schwindelig, als er sie wieder absetzte. »Ich hab mich gewundert, was hier für ein Lärm ist.« Dabei warf er seinem Vater einen kurzen Blick zu. »Und dann dachte ich mir, diese Stimme kennst du doch. Bist du es wirklich?«

»Wer soll ich sonst sein?«, fragte Sophia lachend, teils aus Freude, teils aus Erleichterung, doch noch im Hause Maggio willkommen zu sein.

»Du siehst noch genauso schön aus wie früher.«

»Du spinnst, Luigi.«

Der junge Geigenbaumeister hob den Finger.

»No, no, no. Es ist, wie ich es sage. Genauso schön.«

»Na ja, du bist halt noch der gleiche Charmeur wie früher. Nur deutlich größer.«

»Ich hatte schon gehört, dass du nach Salò kommen würdest«, wechselte Luigi das Thema, ohne die missmutige Miene des Alten zu beachten. »Aber was treibt dich nach so langer Zeit wieder hierher?«

»Sagen wir, die Sehnsucht? Ich bin einfach heimgekehrt.«

»Für immer?«

»Wenn ich Arbeit finde, dann ja.« Sophia schob die Fotos, die sie die ganze Zeit in den Händen gehalten hatte, über den Ladentisch und schaute Luigi erwartungsvoll an. Luigi betrachtete die Fotos. Es waren Bilder, die den Zustand einer Bratsche des Geigenbauers Giacomo Rivolta aus dem Jahr 1830 zeigten, bevor und nachdem Sophia sie vor einem Jahr restauriert hatte. Nicht nur ihr damaliger Chef fand, dass es ihre beste Arbeit war. Luigi blickte von einem Foto zum anderen und dann zu seinem Vater, der einen verstohlenen Seitenblick hinüberwarf. »Kein Wunder, dass du so getobt hast, Papa. Es ist wirklich eine Schande, in welchem Zustand die Bratsche war. Manche Leute haben einfach kein Verständnis für die Kostbarkeit eines solchen Instruments.« Luigi nahm das Nachher-Bild hoch und betrachtete es genauer. »Deine Arbeit?« Sophia nickte.

»Buono, wirklich erstklassig. Sieh mal, Papa, unsere kleine Sophia ist eine richtige Geigenbauerin geworden, und was für eine. Ein Glück für die Bratsche, dass das Schicksal sie in so geschickte Hände wie deine gelegt hat.«

Der alte Geigenbaumeister grunzte etwas Unverständliches, aber Luigi nahm keine Notiz davon. »Wir könnten noch jemanden gebrauchen. Derzeit haben wir eine gute Auftragslage, und eines der Cellos könnte Sophia bearbeiten. Nicht wahr, Papa?« Giuseppe wollte gerade etwas entgegnen, als die Glocke der Ladentür ging. In der Vitrine erschien das Spiegelbild einer Frau. Ihr Gesicht war hinter einer übergroßen Sonnenbrille verborgen, und sie trug eines jener sündhaft teuren weißen Sommerkleider der reichen Großstädterinnen, die in Salò ihr Wochenenddomizil hatten.

»Signora Orsini, es ist eine Freude, Sie zu sehen«, begrüßte der Alte sie mit gekünstelter Höflichkeit. »Das Instrument Ihrer Tochter ist seit gestern fertig.« Der Alte schloss ein Türchen unter der Ladentheke auf und holte einen mit Nappaleder verkleideten Geigenkasten hervor. Mit einem routinierten Griff ließ er die Verschlüsse aufschnappen, öffnete den Deckel und drehte den Kasten, sodass sich der Kundin die ganze Pracht des Instruments offenbarte. Das Gesicht hinter der Sonnenbrille blieb unverändert. »Und der Klang ist wie früher?«, fragte Signora Orsini knapp.

»Selbstverständlich. Die Violine singt wieder wie eine Nachtigall.« Giuseppes Lippen kräuselten sich. Sophia kannte diese Eigenart von früher und wusste, dass Giuseppe gerade alle Mühe hatte, seine Empörung zu unterdrücken.

Signora Orsini nickte knapp. »Sie haben diesmal lange gebraucht.«

Der Geigenbaumeister rieb sich verlegen die Hände. »Es musste ja einiges getan werden.«

»Wollen Sie damit sagen, dass meine Tochter nicht mit einem Instrument umgehen kann?«

»Gott bewahre!« Giuseppe warf dramatisch die Hände in die Höhe. »Aber nicht doch. Ihre Tochter ist ein Talent, wie es kaum ein zweites gibt in Salò. Ach, was sage ich, in ganz Norditalien.«

Sophia musste sich auf die Zunge beißen. Giuseppe war noch nie gut im Lügen gewesen. Auch Luigi schmunzelte und zwinkerte Sophia zu. »Wir haben derzeit nur viel zu tun«, beeilte sich der alte Geigenbaumeister zu erklären. Signora Orsini strich unbeeindruckt mit der Hand über die Saiten. »Wenn das so ist, sollte ich die Violine meiner Tochter in Zukunft lieber zu Alfonso Concetti in Brescia bringen.« Der alte Geigenbaumeister sog hörbar die Luft ein. Sophia konnte sich noch gut an die Rivalität zwischen den Geigenbauern Salòs und denen der Provinzhauptstadt Brescia erinnern. Die italienische Geigenbaukunst war Ende des sechzehnten Jahrhunderts von Gasparo genau hier in Salò begründet worden. Achtzig Jahre später hatten sich jedoch viele Werkstätten in den schnell wachsenden Ort Brescia verlagert. Seitdem sprach alle Welt von der Brescianischen Schule, was in den Augen der Salòer Geigenbaufamilien ein Frevel war, eine Ignoranz ihrer Geschichte. Allein die Andeutung, ein Streichinstrument in Brescia anfertigen oder restaurieren zu lassen, war somit die übelste Drohung, die man in Gegenwart eines Salòer Geigenbaumeisters wie Giuseppe ausstoßen konnte. »Dio mio! Doch nicht zu einem Brescianer!«, rief er aus.

»Er soll sehr gut sein, und er hat mehr Zeit, sagen meine Freundinnen«, fuhr Signora Orsini ungerührt fort. »Außerdem soll ein Gutachter aus Verona in der Stadt sein. Den könnte ich ebenfalls beauftragen.« Signora Orsini weidete sich regelrecht an Giuseppes Leiden.

»Wir haben ja inzwischen unseren Betrieb vergrößert«, sprang Luigi seinem Vater bei. »Gerade hat eine neue Geigenbaumeisterin bei uns angefangen, die beste ihres Fachs.« Hinter Signora Orsinis Sonnenbrille tauchte eine konsternierte Augenbraue auf. »Etwa die da?«

»Natürlich nur für Standardinstrumente«, beeilte sich der Alte zu versichern. »Die guten Stücke, wie die Ihres Sohnes und Ihrer Tochter, liegen weiterhin in den männlichen Händen der Familie Maggio höchstpersönlich. Schließlich liegen Ihre Instrumente uns am Herzen. Mehr noch. Sie sind ein Teil unserer Familie.« Über Signora Orsinis Mundwinkel huschte ein zufriedenes Zucken, dann ließ sie den Geigenkasten zuschnappen. »Wollen Sie sie nicht ausprobieren?«, fragte der alte Geigenbaumeister besorgt.

»Das wird meine Tochter mit ihrer Geigenlehrerin heute Nachmittag tun. Und wenn sie nicht zufrieden ist, sehen wir uns morgen wieder.«

»Es wäre mir eine Freude«, versicherte der alte Giuseppe. »Ich meine natürlich, es wäre eine Schande, wenn Ihre Tochter nicht zufrieden wäre. Wobei es mir persönlich immer eine Freude ist, Sie zu sehen, Signora.« Signora Orsini ließ ungerührt zwei Einhundert-Euro-Scheine auf den Tresen fallen. Dann schnappte sie sich den Geigenkasten, machte auf dem Absatz kehrt und verließ grußlos den Laden.

»Was für eine Zicke«, entfuhr es Sophia, als die Ladentür zufiel.

»Sie ist eine Kundin, keine Zicke«, wies Giuseppe sie zurecht, ohne Sophia eines Blickes zu würdigen. »Jetzt, da du ja hier offenbar arbeitest, solltest du das beherzigen.«

»Sie ist beides«, sagte Luigi lachend. »Signora Orsini hat in eine Industriellenfamilie aus Mailand eingeheiratet. Die haben sich unten einen Anlegeplatz für ihre Jacht gemietet, und nun meinen sie, der ganze Gardasee gehöre ihnen. Wie alle Neureichen.«

»Geld kauft kein Talent«, antwortete Sophia.

»Papas Worte.« Luigi lachte. Der Alte grummelte zustimmend, während er sich daranmachte, die Glasfläche der Ladentheke mit einem Ledertuch zu bearbeiten. »Dann würde ich sagen, du fängst morgen an«, fasste Luigi zusammen. »Schließlich wollen wir ja nicht, dass Signora Orsini hört, dass du doch nicht hier arbeitest. So was spricht sich hier schnell herum.« Er warf dabei seinem Vater einen amüsierten Blick zu. »Ich könnte dir gleich ein Cello geben. Wir haben zwei zur Bearbeitung.«

»Gib ihr das gute Cello«, grunzte Giuseppe bereits etwas milder. »Wenn sie Talent hat, wollen wir es nicht vergeuden.« Doch als er Sophias Lächeln sah, verfinsterte sich sein Blick wieder. Mit einer übertriebenen Handbewegung warf er den Lappen in die Ecke.

»Eine Frau als Geigenbauerin. Sono un idota«, hörte Sophia ihn noch sagen, dann war er hinter dem schweren Stoffvorhang verschwunden. War das wirklich noch derselbe Giuseppe, bei dem sie als kleines Mädchen Werkstattluft geschnuppert hatte?

4

Sophias T-Shirt war schweißnass, als sie eine halbe Stunde später mit dem alten Mountainbike auf die Lungolago Di Salò rollte, die Uferpromenade Salòs am Gardasee. Keuchend stieg sie ab. Es war nett von Tante Marta gewesen, ihr das Fahrrad ihres Cousins Marco zu leihen, der inzwischen in Mailand lebte. Aber Sophia hatte seit fast zwei Jahren keinen Sport mehr getrieben, wenn man von den zwei Probewochen im Fitnessstudio in Oldenburg absah, und sie spürte jeden Meter der Strecke in den Beinen. Zielsicher steuerte Sophia eines der kleinen Cafés der Uferpromenade an. Nach wenigen Minuten brachte ihr die junge Bedienung, wahrscheinlich die Tochter des Besitzers, einen duftenden Espresso, zusammen mit einem Glas Wasser, das Sophia gierig zuerst austrank.

Im Café nebenan fand sich gerade lautstark eine größere Touristengruppe ein. Sophia fiel ein dürrer Mann auf, der mit flinken Schritten herbeigeeilt kam. Seine viel zu weiten, fleckigen Hosen bildeten einen absurden Kontrast zu dem akkurat gebügelten weißen Hemd mit Stehkragen und schwarzer Fliege. Er baute sich vor den Touristen auf, klemmte sich eine alte Geige unters Kinn, die eher die Bezeichnung Fidel verdient hätte, und stimmte eines jener Schmachtlieder an, von denen Straßenmusiker im Allgemeinen glaubten, dass Touristen sie hören wollten. Dabei setzte er eine dramatisch leidende Miene auf, die wohl so etwas wie Hingabe darstellen sollte. Er war gar nicht untalentiert, fand Sophia. Seine Finger flogen über die Saiten, und er entlockte dem alten Instrument einen Klang, den man dem Stück Holz gar nicht zugetraut hätte. Dabei war Sophia wohl die Einzige, die sein Können wahrnahm. Die Touristen hingegen ignorierten seine Kunst geflissentlich und kümmerten sich um das, was Touristen so machten: Selfies aufnehmen und den prachtvollen Ausblick auf den Gardasee sowie die heimischen Leckereien genießen.

Wäre Giuseppe Zeuge des Geigenspiels gewesen, so hätte er sich wahrscheinlich minutenlang darüber ausgelassen, was dem Musiker einfalle, seine Kunst auf solch einem schäbigen Stück Holz preiszugeben. Aber da er nun mal nicht hier war, konnte der Straßenmusiker unbehelligt seinem Geschäft nachgehen. Giuseppe war noch immer so starrsinnig wie früher, und auch seine unterwürfige Art gegen zahlungsbereite Kundinnen hatte er beibehalten. Seine Launen hatte er damals jedoch nie an Sophia ausgelassen. Sie war immer sein Sonnenschein gewesen. Nonno hatte sie ihn genannt, Opa. Nonnos hörten aber wohl auf, Nonnos zu sein, wenn man aufhörte, ein Kind zu sein.

Vielleicht hatte sie auch den Geigenbauer in ihm unterschätzt. Die Ehre der Geigenbauer war eine ganz besondere Sache, und noch spezieller war es um die des alten Giuseppe bestellt. Schließlich war er ein direkter Nachfahre jenes Urvaters des italienischen Geigenbaus, Gasparo da Salò, auf den die Salòer so stolz waren. Die Kunst des Geigenbaus wurde seit jeher von Vater zu Sohn weitergereicht, und wenn mal kein Sohn vorhanden war, wurde kurzerhand ein Schüler adoptiert. Hauptsache, der Geigenbau blieb in der Familie. Weswegen Giuseppe streng genommen auch kein echter Nachfahre des großen Gasparo war, sondern seines Schülers und Adoptivsohns Maggio, dessen Vornamen Giuseppes Familie seit Generationen als Nachnamen trug. Sophia hatte offenbar schlichtweg das Pech, mit dem falschen Geschlecht geboren worden zu sein. Zwar hatte Giuseppe ihr Talent als Kind schon früh erkannt und gefördert, aber einen Jungen hatte er nicht aus ihr machen können. In seinen Augen würde sie wohl nie ein wahrer Geigenbauer sein. Tradition war halt Tradition.

»Scusi!« Sophia schaute überrascht auf und blickte in ein freundliches rundes Gesicht, das zu einem etwa vierzigjährigen Mann gehörte. »Können Sie mir sagen, wo das Museo ist?« Der Mann breitete einen alten Stadtplan auf dem Tisch aus. Da Sophia das Museum, in das sie gefühlt jedes Jahr einen Schulausflug hatten machen müssen, noch aus ihrer Kindheit kannte, konnte sie ihm schnell den Weg zeigen. Dankbar verabschiedete er sich und verschwand in die Richtung, in die sie ihn geschickt hatte. Zufrieden blickte Sophia dem Mann hinterher. Es tat gut, dass selbst Italiener sie für eine von hier hielten. Inzwischen begann ihr Magen, sich zu beschweren, zu Recht nach der anstrengenden Fahrradfahrt, wie Sophia zugeben musste, weswegen sie kurz entschlossen noch eine Mascarponecremetorte bei der jungen Bedienung bestellte. Der Geiger hatte sein Spiel beendet und nahm dankbar ein paar Münzen von einem Touristenpaar an, bevor er sich dem nächsten Tisch widmete und zu den ersten Takten von O sole mio ansetzte. Sophia schmunzelte. Das durfte nicht im Repertoire eines Straßengeigers fehlen.

Wenigstens war Luigi glücklich gewesen, sie zu sehen. Oft hatten sie zusammen auf der Mauer vor dem kleinen Haus der Maggios gesessen, über das Leben geredet und was es ihnen wohl bringen würde. Für Luigi stand fest, dass er in den Betrieb seines Vaters einsteigen und der berühmteste Geigenbauer Italiens werden würde. Sophia hingegen wusste, dass ihre Zukunft nicht so klar vorgezeichnet war. Ihr Vater war als junger Mann aus Liebe zu ihrer italienischen Mutter an den Gardasee gezogen. Sophia war hier aufgewachsen. Aber eines Tages hatte er ein lukratives Arbeitsangebot aus Oldenburg bekommen. Wochenlang hatte sie ihre Eltern nachts darüber diskutieren hören. Dann war die Entscheidung gefallen. Die letzte Begegnung mit Luigi war ihr noch so gut in Erinnerung, als wäre es gestern gewesen. Ihre Umarmung, sein trauriges Lächeln und der Moment, in dem sie plötzlich begriff, dass sie ein wenig in ihn verschossen war. Wenige Tage später hatte sie sich in einer ihr unbekannten, verregneten Stadt wiedergefunden. Oft hatte sie sich gefragt, ob Luigis Träume in Erfüllung gegangen waren. Noch war er vielleicht nicht der berühmteste Geigenbauer Italiens geworden, aber zumindest konnte er seine Passion leben.

Sophia schob das letzte Stück der köstlichen Torte in den Mund und bedauerte, dass der Genuss zu Ende ging. Sie widerstand der Verlockung, ein zweites Stück zu bestellen, und bevor sie doch noch schwach wurde, rief sie der jungen Bedienung zu, dass sie zahlen wollte.

Die junge Bedienung war schneller da, als es in Cafés üblich war. Sophia langte gedankenverloren nach ihrem Portemonnaie auf dem Tisch und griff ins Leere. Überrascht blickte sie auf. Sie war sich sicher, dass sie die Geldbörse auf den Tisch gelegt hatte. Womöglich war sie ihr heruntergefallen. Doch auch unter dem Tisch war nichts. Das freundliche Lächeln der Bedienung wich einem ungeduldigen Gesichtsausdruck. Vielleicht hatte sie es doch wieder in den Rucksack gesteckt. Hastig riss Sophia den Reißverschluss auf und schüttete kurzerhand den Inhalt auf den Tisch. Nichts. Zudem fehlte auch ihr Handy, das sie auf den Tisch gelegt hatte. Das konnte kein Zufall sein. Die junge Bedienung begann, mit dem Stift an ihrem Hosenbein zu trommeln. Da fiel er Sophia wieder ein: Der Mann, der nach dem Weg gefragt hatte! Sophia hätte sich ohrfeigen können. Seine Frage nach dem Museum, der Stadtplan, den er auf den Tisch gelegt hatte, nur um zusammen mit dem Plan das Portemonnaie einzustecken. Von wegen, sie war eine von hier. Sophia war auf den bekanntesten Taschendiebtrick am ganzen Gardasee hereingefallen, und der Kerl hatte sofort erkannt, dass sie ein leichtes Opfer war.

»Der Mann vorhin hat mein Portemonnaie gestohlen«, presste Sophia beschämt heraus. Die junge Bedienung starrte sie an. Dann rief sie laut: »Mamma!« Mamma kam sofort herbeigestürmt, eine untersetzte Frau, die ihre mangelnde Körpergröße durch ein überschäumendes Temperament wettmachte. Und dieses Temperament lebte sie nun an Sophia aus, nachdem ihre Tochter sie über die Situation aufgeklärt hatte. Sophia schloss die Augen und ließ die zweite Abreibung des Tages über sich ergehen.

5

Commissario Andreotti machte sich auf, um endlich die Sache mit Padre Muratori hinter sich zu bringen. Zuvor musste er jedoch unter Leute. Zwar war er nicht der gesellige Typ, aber er liebte es, Menschen zu beobachten. Vielleicht lag das an seinem Beruf. Außerdem half es ihm beim Entspannen und Nachdenken. Zu seiner Überraschung hatte er die Zigarettenpackung, die Viola aus dem Fenster geworfen hatte, auf der Straße gefunden, und so machte er sich zufrieden dorthin auf, wo sich um diese Tageszeit viele Menschen in Salò befanden.

Die Uferpromenade war bereits gut besucht, unter die Einheimischen mischten sich zunehmend Touristen. Andreotti schlenderte an den Cafés und den kleinen Ständen vorbei, man winkte ihm zu, und er grüßte zurück. Schließlich kannte man ihn hier. Enrico, der den Touristen eifrig seinen Wein anbot, hielt Andreotti ein Glas entgegen. Er lehnte lachend ab. Die Bäuerin Charlotta, die ihre selbst angebauten Früchte anpries, warf dem Commissario mit einem breiten Lachen einen Apfel zu. Andreotti fing ihn auf, biss hinein und rollte übertrieben genüsslich mit den Augen. In Rom war zwar die Bezahlung besser gewesen, aber hier war Andreotti so etwas wie eine Lokalprominenz. Vielleicht war es doch nicht das Schlechteste, dass er in Salò gelandet war. Zu Beginn waren die Leute ihm gegenüber zwar skeptisch gewesen, hatten ihn aber mit den Jahren ins Herz geschlossen. Den Spitznamen il metropolitano, der Großstädter, verwendete hier schon lange niemand mehr. Er war einfach il commissario.

Nach einigen Metern drang plötzlich ein lautes Gezeter an Andreottis Ohr. Bevor er unauffällig kehrtmachen konnte, hatte ihn bereits die Café-Besitzerin Margherita entdeckt und winkte ihn wild fuchtelnd herbei. Andreotti seufzte, nahm einen letzten Bissen des Apfels und machte sich dann auf ins Unvermeidliche. Vor der tobenden Margherita saß eine unglücklich dreinblickende junge Frau, die vergeblich versuchte, zu Wort zu kommen. Sie schien Italienerin zu sein, keine Touristin, aber auch keine von hier. Andreotti setzte sein Dienstgesicht auf. »Was ist los, Margherita?«

»Das, was immer los ist. Wieder eine Touristin, die bestohlen wurde und jetzt nicht zahlen kann.«

»Ich bin keine Touristin«, versuchte sich die Frau zu verteidigen.

»Umso schlimmer! Dann müssten Sie etwas mehr Grips im Kopf haben.«

»Aber ich bin doch die Bestohlene.«

»Und ich habe den Schaden«, schnaubte Margherita in Richtung Andreotti. »Commissario! Mindestens dreimal am Tag das Gleiche! Von all dem Geld, was die Leute nicht bezahlen konnten, hätte ich mir schon längst eine Casa am See kaufen können!«

Margherita übertrieb maßlos, aber Andreotti konnte sie verstehen. Die meisten bestohlenen Touristen konnten sich bei Mitreisenden etwas Geld leihen, aber zu viele zogen weiter, ohne zu bezahlen. Das war zwar keine so schlimme finanzielle Katastrophe, wie es Margherita gerade darstellte, aber dennoch ärgerlich. Hier brauchte es indes weniger einen Commissario als vielmehr einen Streitschlichter, was in Salò jedoch das Gleiche war.

»Sie sind also beklaut worden«, konstatierte Andreotti.

»Ja. Ein Mann hat seinen Stadtplan auf den Tisch gelegt, und danach war mein Portemonnaie samt Handy weg«, erklärte die junge Frau aufgeregt. »Ich kann eine genaue Beschreibung abgeben.«