9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

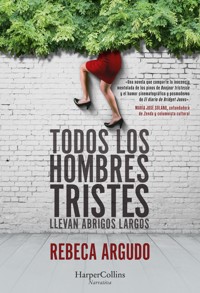

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Una historia sobre el amor y la amistad. Pero, sobre todo, de los límites que estamos dispuestos a cruzar y de aquellos que sería conveniente no cruzar jamás. Sobre la mesa de la cocina hay un manuscrito. Cuando Martín llegue a casa tras salir del trabajo y lo vea allí, deberá decidir si hace caso al epígrafe que aparece en la primera de esas páginas a modo de indicación: LÉEME. Él todavía no lo sabe, pero si lo hace, encontrará en esas líneas las respuestas a un montón de preguntas que se ha hecho o que se está haciendo, a las que se hará y las que hubiese preferido no hacerse. Y, si decide leerlo, si finalmente hace caso a una indicación precisa en un momento inusitado, es muy probable que, al llegar a la palabra FIN, su vida haya cambiado para siempre. Porque en esas páginas, que son también las que el lector tiene ahora entre sus manos, su novia le hace la más sorprendente de las confesiones: en sus vidas razonablemente felices, llenas de amigos intelectuales, gin-tonics y muebles de diseño, ha tenido lugar el más absurdo y atroz de los sucesos. «Llegarás y no estaré. Cuando veas estas páginas sobre la mesa de la cocina sé que no repararás en ellas. Dejarás las llaves y las monedas de tus bolsillos en el cuenco de madera. El móvil, sobre la encimera. Echarás un vistazo por encima a la correspondencia (un paquete de una editorial, dos cartas del banco, un folleto publicitario), te aflojarás el nudo de la corbata y luego irás hasta la habitación para dejar con cuidado el abrigo en el armario. Te quitarás los zapatos. Volverás descalzo sobre tus pasos, abrirás la nevera y cogerás una cerveza. Entonces, al girarte, mientras das ese primer trago, será cuando las veas. Te extrañará. No suelo dejar papeles en la cocina. Dudarás si leerlas, por si es algo que no te incumbe. Quizá sean las galeradas del libro de algún amigo que acabo de recibir para que les eche un vistazo, o parte del que yo estoy escribiendo y he impreso porque sabes que me gusta leerlo en papel, que hasta que no lo veo así no estoy segura de si funciona. Será entonces cuando te fijes en la palabra "LÉEME" de la primera página y te acordarás de Alicia». «Una novela que comparte la inocencia mentolada de los pinos de Bonjour tristesse y el humor cinematográfico y posmoderno de El diario de Bridget Jones». MARÍA JOSÉ SOLANO, cofundadora de Zenda y columnista cultural "Todo va a salir mal -lo sabemos desde la primera página-, deliciosamente mal. Argudo es un huracán en la columna de opinión, pero en la novela se desboca, tragicómica y vengativa, exagerada como la risa de quien ve un puente derrumbarse. Argudo no se cree Proust, por eso no cuenta su desayuno. Cuenta el nuestro. Un thriller delirante, como el gazpacho de Rossy de Palma, al borde de un ataque de nervios". Karina Sainz Borgo, escritora y periodista "Rebeca Argudo ha escrito mil novelas en una, y eso, que es admirable, se vuelve sublime porque fondo y forma confluyen magistralmente en un relato que te atrapa en una enredadera emocional de la que es imposible salir. Ni falta que hace". Agustín Pery, escritor y director adjunto de ABC

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 180

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

Todos los hombres tristes llevan abrigos largos

© Rebeca Argudo Casado, 2023

© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticsiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®

Imágenes de cubierta: Shutterstock

ISBN: 9788491398219

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Cita

LÉEME

antes de ESE DÍA

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

después de ESE DÍA

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

ESE DÍA

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

ESTE DÍA

Capítulo 1

A ti, que me desesperas

Ya dijo don Antonio Machado que nadie elige su amor.

Yo creo que, asimismo, nadie elige su abrigo.

El primer invierno lo llevé largo, demasiado largo…

Diario de un escritor burgués, FRANCISCO UMBRAL

LÉEME

Llegarás y no estaré. Cuando veas estas páginas sobre la mesa de la cocina sé que no repararás en ellas. Dejarás las llaves y las monedas de tus bolsillos en el cuenco de madera. El móvil, sobre la encimera. Echarás un vistazo por encima a la correspondencia (un paquete de una editorial, dos cartas del banco, un folleto publicitario), te aflojarás el nudo de la corbata y luego irás hasta la habitación para dejar con cuidado el abrigo en el armario. Te quitarás los zapatos. Volverás descalzo sobre tus pasos, abrirás la nevera y cogerás una cerveza. Entonces, al girarte, mientras das ese primer trago, será cuando las veas. Te extrañará. No suelo dejar papeles en la cocina. Dudarás si leerlas, por si es algo que no te incumbe. Quizá sean las galeradas del libro de algún amigo que acabo de recibir para que les eche un vistazo, o parte del que yo estoy escribiendo y he impreso porque sabes que me gusta leerlo en papel, que hasta que no lo veo así no estoy segura de si funciona. Será entonces cuando te fijes en la palabra «LÉEME» de la primera página y te acordarás de Alicia. Discutimos nuestra primera noche juntos sobre la razón por la que alguien comería un pastelito solo porque, sobre él y en letras azucaradas, pone «cómeme». Tú decías que jamás lo harías. Bajo ningún concepto. Anticipabas el desastre. Si te encontrases en un lugar extraño, lo último que se te ocurriría es ingerir algo que alguien, desconocido por ti, hubiese dejado allí indicando imperativamente que debías hacerlo. Pensarías en la probabilidad de que estuviese adulterado. Yo te decía que lo comería sin dudarlo. La indicación, incluso, estaría de más para mí. Podría comerme un dulce en cualquier circunstancia sin necesidad de instrucciones precisas. Aún más en la adversidad: bajo un bombardeo, durante un terremoto o ante una invasión alienígena. Puestos a morir, te decía, mejor con hiperglucemia. Tú, resoplando, tratabas de convencerme con elaborados argumentos de que, de comerlo, estaría cometiendo un peligroso error. No entendías que mi yo en apuros pudiera arriesgarse de manera tan inconsciente. Yo no entendía que tu yo analítico persistiese ante semejante tentación en el momento previo a una muerte segura.

Habrás levantado la vista y oteado a tu alrededor. Pensarás por un instante que estoy en la terraza tomando un café al sol y esperando a que leas esto para ver tu reacción. Pero ya te he dicho que no estaré, aunque solo ahora te has dado cuenta de ello. Recorrerás el pasillo hasta nuestra habitación, intuyendo que mi armario estará vacío, y comprobarás después que también lo están mis cajones. Todos excepto el primero de mi mesita de noche, ese donde acumulo todas las cosas pequeñas e inservibles para que no estén a la vista y cuya mera existencia te pone tan nervioso. Paquetes de clínex a medio usar, tiques de compra, sobrecitos con muestras de cremas y perfumes, tarjetas de visita, alguna goma de pelo, notas crípticas en papelitos de colores, libretitas de todos los tamaños, algún bolígrafo. Verás también en él una pequeña sombrillita, de esas que se ponen en las pajitas de los cócteles. No lo sabes, pero es la que estaba en tu copa la primera vez que nos vimos, en aquella fiesta horrible y hawaiana que tú ni siquiera recuerdas. Llegaste allí arrastrado por Ella y no por voluntad propia. Se notaba porque ni siquiera te molestaste en llevar un sombrerito o un collar de flores. Todos íbamos ataviados con ridículas falditas de paja de vivos colores, las bebidas brillaban y, la que no llevaba sombrillita de papel, llevaba flamencos o piñas. Eras un bicho raro. Elegante traje de chaqueta en medio de aquel caos tropical. Fascinante gris marengo entre estampados floreados. No sonreíste en toda la noche, lo sé porque no te quité ojo de encima. Tampoco nos presentó nadie. Dejaste tu copa un minuto junto a la mía en la barra y, cuando fui a cogerla, tú ya te alejabas con mi piña colada en la mano. Supe que era la mía porque tenía un flamenco rosa y diminuto en la pajita en lugar de una sombrillita verde. Quise decirte algo, explicarte que te habías confundido, parecía una buena excusa para hablarte. Justo entonces, Ella te interceptó con un beso y luego dio un trago a tu/mi/nuestra copa. Así que me quedé allí plantada con la bebida de un desconocido en la mano y turbada por un gesto íntimo que no tenía nada que ver conmigo. No sabía en ese momento que cuatro sábados más tarde coincidiríamos en la cena de un amigo común y me robarías un beso en la cocina. Y esa es para ti la primera vez que nos vimos y por eso la sombrillita verde que todavía tienes en la mano no es más que una ridícula sombrillita de papel y no entiendes qué hace en mi mesita de noche.

Es bastante probable que hayas vuelto a la cocina, ligeramente contrariado, para continuar leyendo. Habrás contado cuántas páginas hay y estimado el tiempo que te llevará leerlas, así que estarás pensando si sentarte en el chéster del salón, junto al ventanal, o hacerlo en la terraza, donde hasta hace nada me imaginabas esperándote. Ambas opciones son buenas, pero tendrás que decidirlo rápido porque hoy es jueves, has quedado a cenar con los chicos y antes tomaréis un vino donde siempre. Tienes unas dos horas y media. Y es ahora, justo ahora, cuando acabas de darte cuenta de que yo sé qué estás haciendo ahora mismo, mientras que tú no tienes ni idea de qué estoy haciendo yo, por qué me he ido, ni dónde cojones estoy. Así que tendrás que decidir, como Alicia, si hacer caso a una indicación precisa en un momento inusitado.

antes de ESE DÍA

1

Si has llegado hasta aquí es que decidiste seguir leyendo, como si estuvieses ante uno de aquellos «Elige tu propia aventura» de nuestra infancia. Habrás cambiado la cerveza por un whisky (vaso corto y ancho, un par de hielos) y optado por acomodarte en el chéster. Es una buena elección. ¿Recuerdas el día que lo compramos? Tú acababas de mudarte y yo, aunque pasaba cada vez más tiempo aquí y mis cosas empezaban a invadir el baño y tu dormitorio, todavía conservaba mi apartamento. Me encantaba aquel piso. Estaba muy cerca, apenas tres calles más allá. Justo donde el barrio cambia de nombre, los edificios dejan de ser señoriales y los precios, desorbitados. Quizá esa cercanía fue determinante para que te decidieses por este, y no por otro, de entre todos los pisos que visitaste. Aunque a mí lo que más me gustaba, me sigue gustando, es su luz, que entra por las grandes ventanas de esa manera tan salvaje que a veces las paredes parecen ser transparentes o no existir. Ese día llegué corriendo como una loca empapada por la lluvia. Te agarré por la manga sin haberme quitado las botas de agua siquiera, me mirabas alarmado. Nunca entendiste por qué me gusta llevar botas de agua pero no paraguas. En esto no claudico, estoy con Unamuno: un paraguas cerrado es tan elegante como feo lo es uno abierto. Y, mientras te lo decía, te arrastré hasta la calle porque alguien había abandonado un viejo sofá, un chéster marrón, junto a los contenedores. «Siempre he querido tener uno», chillaba dando saltitos mientras aparecía y desaparecía de tu vista entre cartones y trastos, intentando encontrar una pata que faltaba. Tú resoplabas mientras hacías recuento de los desperfectos y acariciabas un enorme desgarrón al que no veías solución. Te parecía pintoresca mi manía de buscar tesoros en la basura. Pintoresca. Esa es la palabra que empleas para reprobar con elegancia. Cuando te hartaste de aquel trajín bajo una lluvia impertinente me sacaste en volandas y me llevaste hasta una tienda de decoración, yo protestaba, justo al doblar la esquina. Esa misma ante la cual había pasado mil veces y en la que tan solo me faltaba pegar la nariz y las manitas al cristal para mirar, embobada como un niño chico, la Red Blue Chair del escaparate. Con mi sueldo de tres meses no habría podido comprar ni el último de sus cojines. La dependienta nos miró desde lo alto de sus tacones de aguja como miraría a una cucaracha que hubiese cruzado por sorpresa el umbral. Solo tu Visa platino conseguiría más tarde devolver la sonrisa a aquella boquita pintada.

Tres días después, dos mozos de almacén preguntaban desde la puerta de entrada dónde debían dejar el sofá de mis sueños (color chocolate, en piel, nuevo nuevísimo) y nosotros lo estrenábamos como se deberían estrenar todas las cosas. Aún andábamos enredados el uno en el otro cuando sonó tu teléfono y era Ella. Te deshiciste de mis brazos para atender la llamada a solas en la terraza, pero antes me besaste la puntita de la nariz y me hiciste un gesto con el dedo índice sobre los labios para que guardase silencio. Oficialmente, yo no existía: tú te estabas separando, pero la causa no era otra, no era yo. «Es una información que no necesita, solo le haría daño», me decías, y a mí me parecía bien. Tiempo después, no entonces, pero sí después de Ese Día, ese que aún no había llegado, pero cambiaría todo, me pregunté muchas veces cuántas otras puntitas de nariz habrías besado, cuántos gestos cariñosos y cómplices pidiendo silencio habrías hecho, mientras atendías una llamada mía. Pero Ese Día quedaba muy lejos todavía. Y yo, ajena a su acecho, instalada en los días felices como en un hogar definitivo, creí que así serían para siempre. Y míranos ahora: tú en el mismo chéster, sin mí y sin entender nada, y yo a saber dónde, tratando de explicarte a saber qué. No parecemos los mismos. «Te estás poniendo melodramática», me dirías si me tuvieses delante, apartando el mechón de pelo que siempre cae sobre mi frente cuando discutimos. Pero qué va, no es eso. Ahora ni siquiera estoy triste. Eso fue hace mucho y tú no te diste cuenta. Ahora solo pretendo diseccionar aquí lo ocurrido, con minuciosidad casi entomológica, porque hay cosas que no sabes y otras que no sabes que yo sé, y alguien debe levantar acta y dejar constancia de todo lo ocurrido. Y no, no podemos hablarlo delante de unas copas, como habríamos hecho hasta hace no demasiado, porque no son el tipo de asuntos que se arreglan con una discusión y un polvo, igual de rabiosos ambos. Hay días que cambian vidas y en la nuestra hubo uno de esos. ¿Alguna vez has pensado en ello, en los días que cambian vidas? Yo siempre había creído que los puntos de inflexión, los instantes determinantes, pasan desapercibidos y es solo después, tras la tormenta, cuando se es capaz de identificar que fue ese momento y no otro el que marcó en rojo un renglón de tu existencia. No siempre tienen apariencia de insólitos o especiales, no suena una música misteriosa de fondo que anticipa la calamidad. Parecen, a simple vista y mientras transcurren, días normales y corrientes, uno más entre tantos días. Y ese día, cuando me desperté, parecía eso precisamente: un día más. Normal, de infantería. Y yo no tenía ni idea, desperezándome gandula, de que era justo Ese Día y no un día cualquiera.

2

La segunda vez que te vi, primera para ti, fue en aquella cena. Tú llegaste solo y yo estuve a punto de no ir. Había llamado para poner una excusa, pero Manu me conoce demasiado bien y supo que me estaba escaqueando, que no quería asistir porque no conocía a nadie de entre los invitados. Suele hacer esas cosas: organizar cenas a las que invita a personas que cree que deberían conocerse, aunque no tengan nada que ver. O precisamente por ello. Tiene sus riesgos: a veces sale bien y otras es una catástrofe. Cuando llegaste, yo estaba sentada en la barra de la cocina, pelando aguacates para la ensalada. Estabas casi más guapo que en la fiesta tropical de hacía unas semanas y yo no daba crédito a aquella casualidad. Solo te faltó colgar tu abrigo sobre mi cabeza, parecía invisible para ti, y Manu tiene la asquerosa costumbre de no presentar nunca a nadie. Así que, dados los antecedentes, pensé que ni confundiendo nuestras copas de nuevo seríamos capaces de intercambiar dos palabras. Mucho menos los teléfonos. Pero unos minutos después, cuando levanté la cabeza al escuchar una impertinencia, esta provenía de tu boca:

—Los aguacates no se pelan así.

No se me ocurrió nada que decir y, en menos de un segundo, ya me habías quitado el aguacate de la mano y, con una cuchara, lo estabas vaciando en el plato. Pero yo no iba a permitir que eso quedara así. Cogí otro y te expliqué, con cierta rabia mal disimulada, que, si el aguacate estaba en su punto y lo partías por la mitad, se podía desprender la piel como si le quitásemos una pequeña camisita, quedando dos medios aguacates perfectamente pelados y dispuestos a ser servidos.

—No como tras esa agresión que supone arrancarlo con una cuchara y dejarlo medio mutilado sobre un plato.

»El hueso —añadí— es muy fácil de quitar con el cuchillo.

Te dije esto último mientras clavaba el cubierto con un golpe seco en el hueso y retiraba este con un pequeño giro de muñeca. Lo dejé junto al que tú habías extraído con el infame método de la cuchara y que descansaba con restos de pulpa pegados a él. Minipunto para mí. Me levanté y me fui al salón, donde ya estaban sentados a la mesa algunos de los invitados. No me caías muy bien.

La cena transcurrió sin incidentes reseñables. Pasé la velada sentada entre una señora mayor vestida de rosa, que resultó ser poeta, y un guionista de programas de humor, triste por una ruptura traumática y reciente, que no se quitó el abrigo en todo el tiempo. Un nubarrón de paño, demasiado oscuro y demasiado grande, que le hacía parecer más triste todavía y que casi me puso triste a mí también. Desde el otro lado de la mesa me mirabas y te aguantabas la risa. Puse los ojos en blanco. La conversación parecía animada allí y eso hizo que no me cayeses mucho mejor. A los postres, el guionista triste se levantó para ir al baño. Yo estaba a punto de hacer lo mismo. Había escuchado ya la sinopsis, sin racanear detalles, de cada uno de los libros de poesía autoeditados de la señora de rosa, que me golpeaba el brazo cada vez que dejaba de mirarla mientras hablaba. Necesitaba un respiro. Había retirado ya la servilleta de mi regazo y la iba a dejar en la mesa para levantarme con cualquier excusa cuando me di cuenta de que quien se había sentado a mi lado no era de nuevo el guionista triste sino tú. Sonreías, con esa sonrisa canalla que yo aún no conocía. Resoplé. Pensaba que lo había hecho solo en mi cabeza, pero cuando te reíste supe que no había sido así.

—¿Vas a contarme de qué va tu último libro de poesía o a corregir mi modo de comer tiramisú?

En lugar de elegir una de esas dos opciones, me propusiste el juego más tonto del mundo: íbamos a mantener una conversación en la que nos hablaríamos de nosotros mismos sin decir una sola verdad. Esa noche trabajabas en la ferretería de tu padre, vivías en Carabanchel, te gustaba la ciencia ficción y la colombicultura, eras viudo y tenías dos hijos. Yo era cajera en un supermercado, vegana, aficionada a la papiroflexia y al aquagym, felizmente casada y con cuatro hijos (dos de ellos, gemelos). Tú tenías un apartamento en Benicasim, y yo, un ático heredado en Gran Vía con habitaciones realquiladas. Tú, intolerancia a la lactosa; yo, aracnofobia. Tu plato favorito eran los macarrones con queso, y el mío, la quinoa con cualquier cosa. Ambos éramos fans de Modestia Aparte. Cuando volví a casa esa noche, después del beso robado en la cocina (y la entrega voluntaria de alguno más en diferentes y discretas localizaciones), de que me dijeses que no necesitábamos intercambiar teléfonos porque estabas seguro de que no tardaríamos en volvernos a ver, todo lo que sabía de ti era que no te llamabas Javier.

3

Tres días tardé en saber que tu nombre era, en realidad, Martín, y un mes y medio en descubrir que estabas casado. Lo primero ocurrió la mañana del martes siguiente, cuando entraste en Mibardesiempre justo cuando yo salía y a punto estuve de derramarte mi café con leche sobre la camisa. Me sentí muy Hugh Grant y tú estabas muy Julia Roberts. Yo, torpe y despistada; tú, arrebatadoramente guapo y sofisticado. Pero ni mi barrio era Notting Hill ni yo la encantadora dueña de una librería cool. Por no ser, ni siquiera fue una afortunada coincidencia: le habías preguntado a Manu dónde me podías encontrar sin necesidad de llamarme por teléfono. No podías traicionar tu propia profecía. Lo segundo, en pleno viaje por trabajo. Sonó la notificación de un mensaje de WhatsApp en el aeropuerto, cuando yo andaba haciendo equilibrios con la maleta, el bolso, el abrigo, un libro y mi pereza en una escalera mecánica. Como para ponerme a buscar el teléfono en ese momento en el que todos mis esfuerzos estaban concentrados en no tropezar. Unas horas y unos cientos de kilómetros más tarde, en una ciudad diferente y en un taxi que me llevaba al hotel, lo leí. Solo eran dos palabras en mayúsculas, desde un número desconocido:

ESTÁ CASADO.

No creas que supe enseguida a quién se refería. Pensé que se habían equivocado al enviarlo y no le di más importancia mientras leía el resto de los mensajes acumulados durante el vuelo. Parece que todo el mundo se pone de acuerdo en querer comunicarte algo cuando te encuentras a once mil metros de altura. Estaba ya en aquella habitación con terraza y vistas al mar desde la que acabaría llamándote, deshaciendo la maleta, cuando me vino a la cabeza la imagen de Ella en la fiesta tropical que tú has olvidado, interceptándote con un beso al alejarte con mi/tu/nuestra copa. Había asumido, tras varias semanas viéndonos, que aquello habría terminado. O quizá ni siquiera lo había pensado. Es verdad que nunca te lo pregunté y tú te acogiste a ese vacío legal para sostener que no me habías mentido jamás. Y, en puridad, era cierto: nunca afirmaste no tener pareja y en el juego de las mentiras te declaraste afligido viudo.