Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Im März 1945 wird der Kriminalobersekretär Otto Todten aus Berlin nach Hamburg abgeordnet. Er soll dort den Schleichhandel (Schwarzmarkt) bekämpfen. Er trifft auf ein Chaos aus zerstörter Stadt und Auflösungserscheinungen der Sicherheitspolizei. Belastet ist Todten auch durch den Umstand, dass die Ehefrau in Berlin verbleibt, obwohl die Eroberung der Stadt durch russische Truppen absehbar ist. Im Westen Hamburgs geht ein Hilfspolizist auf Streife, dessen Einberufung zum Polizeidienst nur mit den Wirren des Kriegsendes zu erklären ist, denn jener blickt auf ein erfolgreiches Vorleben im Zuhältermilieu zurück. Seine guten Englischkenntnisse aus der Seefahrt lassen ihn durch die britische Militärregierung in höchste Dienstränge aufsteigen, ohne dass er auch nur einen einzigen qualifizierenden Lehrgang besucht hat. Der Hamburger Leiter der Mordbereitschaft, Hans Stave, wird zu einem Leichenfund im völlig zerstörten Stadtteil Hammerbrook gerufen. Bei dem Toten handelt es sich um den Besitzer einer kleinen Druckerei, in der offensichtlich Lebensmittelkarten gefälscht wurden. Und: Nach der Kapitulation Hamburgs, im Mai 1945, wird drei britischen Soldaten der Royal Engineers die Verwaltung eines Lebensmitteldepots übertragen. Sie beliefern fortan den Schwarzmarkt mit unterschlagenen Lebensmitteln und Kriegsbeute, um sich ausreichend Kapital für eine Existenz in der Heimat zu beschaffen. Die Schicksale all dieser Männer verweben sich mehr und mehr. Todtens Ermittlungen gefährden die kriminellen Aktivitäten des scheinbar so honorigen Polizisten und der britischen Soldaten. Ein weiterer Mord geschieht; die Luft wird dünner. Todten muss weg.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Berndt Wagner, geb. 1951, lebt als pensionierter Polizeibeamter in Hamburg. Nach Streifendienst in Barmbek und Rahlstedt, sowie als Dozent an der Polizeiakademie, war er 13 Jahre Chef einer Einsatzhundertschaft.

Schon in der aktiven Dienstzeit hat er umfangreich in der Polizei- und Stadtgeschichte Hamburgs recherchiert.

Er ist außerdem als Stadtführer (www.hanseguide.de) tätig und arbeitet ehrenamtlich im Polizeimuseum Hamburg

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Kapitel: Trennung

Kapitel: Der Wolf im Schafspelz

Kapitel: Tierfraß

Kapitel: ...mehr als überleben

Kapitel: Hamburg...auch kaputt

Kapitel: Ende ohne Schrecken

Kapitel: Licht am Horizont

Kapitel: Erste Kontakte

Kapitel: ...man kommt sich näher

Kapitel: ...und vieles ändert sich

Kapitel: Weitere Ermittlungen und sprunghafte Beförderungen

Kapitel: Misstrauen

Kapitel: Indizien

Kapitel: Der Kreis schließt sich

Kapitel: Aus dem Kreis wird eine Schlinge

Kapitel: Die Briten mischen sich ein

Kapitel: Die Zeit drängt

Kapitel: Die Sache wird erledigt

Epilog

Glossar

Prolog

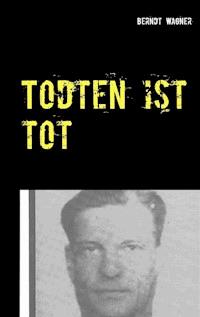

Im westlichen Teil der Hamburger Innenstadt, in der Stresemannstraße, steht das Gebäude des Polizeikommissariats 16. Dort, im Treppenhaus, hängt ein Foto an der Wand - ein schlichter Holzrahmen im üblichen Portraitformat.

Es zeigt den Polizeiinspektor Otto Todten.

Der Mann wirkt auf dem Bild nicht unbedingt sympathisch. Eher hat der Ausdruck etwas Kühles. Das Antlitz strahlt vielleicht sogar eine gewisse Härte aus.

Andererseits wirkt der Mann auf diesem Bild aber auch vertrauenswürdig. Der Blick, gerade heraus, vermittelt beim Betrachter das Gefühl von Aufrichtigkeit, Verlässlichkeit, Ordnung. So auch, was sonst noch zu erkennen ist: die Haare – akkurat gescheitelt, gut sitzende Kleidung und eine ebenso gebundene Krawatte.

Und bei längerer Betrachtung glaubt man gar ein ganz feines Lächeln zu erkennen.

Trotz des kleinen Bildausschnitts stellt man sich Todten eher großgewachsen, breitschultrig, sportlich vor.

Tatsächlich hatte er mit 1,72 m nur eine durchschnittliche Körpergröße mit leicht untersetzter Figur.

Otto Todten war ein gesunder Mann im besten Alter und wurde doch nur 45 Jahre alt. Er wurde am 3. August 1946 ermordet. Und er war nicht der einzige Polizist in jener Zeit.

.

Seit 1949 wurden in Hamburg acht Polizeibeamte ermordet.

Jeder einzelne Fall ist tragisch und unnötig – wie andere Gewalttaten auch. Aber es sind eben auch nur acht, und jedes Polizeirevier in New York City wäre für eine ähnliche Quote dankbar. Das 41.Polizeirevier in New York, unweit des Central Parks und daher in einer eher besseren Gegend, beklagt zwölf getötete Polizeibeamte allein innerhalb der 1980er Jahre.

Aber in den wenigen Jahren zwischen dem Sommer 1945 und dem Dezember 1948 sterben zwölf (!) Beamte in Hamburg einen gewaltsamen Tod.

Bis auf zwei wurden alle erschossen. Einer wurde erstochen; ein anderer aus der Fensteröffnung einer Ruine gestoßen.

Die meisten waren uniformierte Schutzpolizisten, befanden sich auf Streife, überraschten Diebe auf frischer Tat, verfolgten Räuber oder standen nur einfach im Weg, wie der 19jährige Polizeianwärter Wilhelm Wachowius.

8 Beamte in 60 Jahren und 12 Beamte in 3 Jahren – ein auffallender Unterschied.

Am 4. Mai 1945 ist für Hamburg der Zweite Weltkrieg zu Ende. Die Stadt liegt nun in der britischen Zone und ist daher von britischen Truppen besetzt.

Zunächst handeln die Briten nach ihren Grundsätzen der fünf großen „D“:

Demilitarisierung, Denazifizierung, Demontage, Dezentralisierung, Demokratisierung

Die Demilitarisierung ist mit der Kapitulation durch den sog. Kampfkommandanten für Hamburg, Generalmajor Woltz, bereits an demselben Tag praktisch abgeschlossen. Es fällt kein Schuss. Die deutschen Soldaten in Hamburg sind froh, dass alles vorbei ist. Da ist kein Interesse an einem „Endsieg“ Und wer sich mit der Niederlage gar nicht abfinden kann, setzt sich in Richtung Norden ab. Dort stehen noch deutsche Verbände.

Im Zusammenhang mit der Denazifizierung sind Ende 1945 von ca. 48.000 Bediensteten in der Hamburgischen Verwaltung fast 75% überprüft und 8.700 entlassen oder verhaftet. Verbleiben also 40.000 Mitarbeiter, Beamte, Angestellte und Arbeiter, die bis zum 3. Mai beim Deutschen Reich in Lohn und Brot standen, und nun für die britische Militärregierung arbeiten. Aus Sicht der Briten sicherlich riskant, aber praktisch ohne Alternative, wollte man ein Minimum an Infrastruktur aufrecht erhalten.

Das dritte „D“, die Demontage, gestaltet sich zunehmend schwieriger, weil sie mehr und mehr auf den Widerstand von Hamburger Politikern stößt, die als Exilanten durch die Briten auf wichtige Verwaltungsposten gesetzt worden sind und sich nun doch nicht immer als willfährige Gehilfen herausstellen, sondern als wahre Patrioten ihrer Stadt manchmal unbequem werden. Oft sind es gerade die von den Briten begehrten Maschinen oder Werksanlagen, die für das Überleben der Stadt unentbehrlich sind. Um ihren Verbleib in Hamburg wird nun hart gerungen.

Dezentralisierung und Demokratisierung sind unter den Lebensbedingungen des Alltags zunächst von untergeordneter Bedeutung.

Die Zustände 1945 sind heute nur noch schwer vorstellbar.

Die Hälfte der Stadt ist zerstört – nichts ist intakt geblieben. Die Ringstrecke der Hochbahn ist mehrfach unterbrochen; die Teilstrecke in den Stadtteil Rothenburgsort gibt es nicht mehr. Überhaupt gibt es Rothenburgsort und Hammerbrook gar nicht mehr; die Stadtteile Hamm und Borgfelde nur noch dem Namen nach – als eine weite Fläche mit einzelnen Bergen aus zusammengeschobenen Ruinen.

Der Straßenbahnverkehr kann relativ schnell instandgesetzt werden, aber auch hier gibt es zunächst nur Streckenfragmente. Außerdem müssen mit der Bahn oft Trümmerschutt oder Güter transportiert werden. Also geht man zu Fuß, auch bei größeren Distanzen. Und selbst das ist ein Problem. Es gibt keine Schuhe und auch kein Material für Reparaturen. Oder man fährt mit dem Fahrrad, so man noch eines hat, denn die Fahrraddiebstähle häufen sich.

Gas, Wasser, Elektrizität – nur dort, wo Leitungen unbeschädigt sind. Wo dies noch der Fall ist, fließen die Energien nur zeitweise. Ständig verschwinden Bäume, aus Parks und aus den Wäldern im Umland sowieso.

Kohle ist knapp, und selbst im Hochsommer geht das illegale Abholzen weiter, denn es wird Feuerholz zum Kochen benötigt.

In den ehemals dicht bebauten Stadtbezirken Eimsbüttel, Winterhude, Barmbek, rund um die Innenstadt, sind Ende ‘45 die Straßen noch nicht ausreichend geräumt.

Auf Trampelpfaden bewegt man sich durch Schutthalden. Eine sehr dürftige Auswahl an Nahrungsmitteln wird über Lebensmittelkarten zugeteilt.

Der Begriff „Normalverbraucher“ entsteht, soll heißen:

Ein ca. 30 Jahre alter Mensch mit leichter körperlicher Betätigung hat Anspruch auf 1500 Kalorien. Das sind in etwa 3 Stück Zucker, 1 Scheibe Käse, 3 Scheiben Brot , ein Stück Fleisch von 10 Gramm, 5 Gramm Fett und für den täglichen Genuss: 4 Gramm Kaffeeersatz.

Bis 1948 reduziert sich diese theoretische Vielfalt auf ca. 1000 Kalorien und zeitweise selbst noch darunter. Die Leute hungern, und der Alltag wird mehr und mehr zu einem Überlebenskampf.

Rund 900.000 Lebensmittelkarten werden im Sommer ’45 verteilt. Also befindet sich zu der Zeit nur die Hälfte der Bewohner in ihrer Stadt. Die andere Hälfte wurde seit den großen Bombenangriffen 1943 evakuiert oder hatte die Stadt aus eigenem Antrieb verlassen. Die „Butenhamburger“ wollen nun zurück in ihre Stadt. Und nicht nur sie. Millionen Flüchtlinge und Vertriebene aus dem Osten des ehemaligen Deutschen Reichs, aber auch schon Menschen aus der von den Sowjets besetzten Zone erreichen die drei Westzonen und somit auch Hamburg.

Die Einwohnerzahl Schleswig-Holsteins verdoppelt sich auf diese Weise.

Für Hamburg besteht eine Zuzugssperre.

Aus gutem Grund. Man weiß nicht, wo man die Menschen unterbringen soll. 2/3 aller Wohnungen sind derart beschädigt, dass sie selbst einfachsten Wohnzwecken nicht mehr genügen.

„Butenhamburger“– welch ein verharmlosender Begriff.

Er beschreibt scheinbar nur einen Aufenthalt außerhalb Hamburgs. Für die Betroffenen ist dies aber auch eine schwierige psychische Situation, ein Zustand quälender Ungewissheit.

In meiner Familie väterlicherseits ist es so, dass meine Großmutter 1943 mit ihren beiden vierzehn und zehn Jahre alten Kindern nach Sachsen evakuiert werden.

Ein mehrtägiges Bombardement im Sommer des Jahres, das alliierte „Unternehmen Gomorrha“ hatte den gesamten Hamburger Osten, aber auch Flächen in Eimsbüttel zerstört.

Also lebt meine Großmutter, Julia Wagner, als dreiköpfige Rumpffamilie seit September 1943 in Schönbach bei Grimma, unweit von Leipzig. Dort erhält sie Unterkunft, Lebensmittelkarten und Geld. Die Kinder gehen dort zur Schule, mein Vater wird dort konfirmiert und ein Jahr später zum Volkssturm eingezogen.

Von ihrem Ehemann hört Julia zuletzt 1944 aus Holland. Franz Wagner, mein Großvater, ist Musiker und als Soldat bei der Truppenbetreuung. In Dänemark geht er 1945 unversehrt in Gefangenschaft, ohne dass meine Großmutter dies alles erfährt. Sie fürchtet, er sei gefallen oder vermisst.

Bis 1946 bleibt sie in Sachsen; erlebt dort zunächst den Einmarsch der Amerikaner und im Juli 1945 die Übernahme des Gebietes durch die Rote Armee. Dann erreicht sie ein Schreiben meines Großvaters, der immer noch Truppenbetreuer ist – nun allerdings für die „Engländer“ - und durch diese neuen Beziehungen wohl auch zu einer Wohnung in Hamburg kommt. Daher macht sich meine Großmutter mit ihren Kindern auf eine zehntägige Heimreise nach Hamburg. Sie wollen unbedingt zurück.

Andere Menschen wiederum wollen nicht fort:

Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter.

Soweit es sich dabei um Italiener, Franzosen und andere westliche Nachbarn handelt, dauert es nicht lange, bis sie sich auf dem Weg in Richtung Heimat machen. Was aber ist mit der großen Zahl der Osteuropäer, die zwischenzeitlich erfahren haben, dass sie in der Sowjetunion und in den von ihr besetzten Gebieten als Verräter, Kollaborateure oder gar Spione gelten, die hingerichtet, wenigstens jedoch in Arbeitslager deportiert werden? Ein großes Wohnlager für „Ostarbeiter“ befindet sich an der Karolinenstraße, unweit des Hamburger Schlachthofs.

Die Daseinsbedingungen dieser Menschen haben sich seit der Befreiung kaum verbessert. Mit zwei Ausnahmen:

Sie müssen keine Zwangsarbeit mehr leisten, und sie können das Wohnlager verlassen, wann immer es ihnen beliebt. Und es beliebt nicht nur; es ist überlebenswichtig.

Versorgung und Unterbringung dort an der „Verbindungsbahn“ sind denkbar schlecht, und viele dieser Männer fragen sich verbittert, weshalb sie so behandelt werden, obwohl sie doch nun zu den Siegern gehören.

Im Umgang mit den Briten merken sie auch, dass es mit der alliierten Verbrüderung nicht mehr zum Besten steht.

Sie sitzen zwischen den Stühlen und fühlen sich nach Gefangennahme, Verschleppung und Ausbeutung zum zweiten Mal als Verlierer. Oft besteht auch nur der schlichte Wunsch nach Rache an den Deutschen.

Und manchmal kommt einfach nur latente kriminelle Energie zum Ausbruch. Fast immer ist es aber Hunger.

Banden werden gebildet. Schusswaffen sind leicht zu beschaffen. Deutsche Einwohner haben kein Interesse am Besitz von Waffen, um nicht in den Verdacht einer „Werwolf“- Zugehörigkeit zu geraten. Überall liegen Schusswaffen herum, und wenn die Briten nicht schneller sind, räumen die Ostarbeiter die Waffenkammern der Kasernen leer. Privatwohnungen, Geschäfte und Bauernhöfe werden ausgeraubt. Gestohlen wird alles, was ess- und trinkbar ist, oder wert genug, um gegen Lebensmittel getauscht werden zu können.

Ein Spediteur beschreibt im Sommer 1945, welche Fernstraßen zwischen Hamburg und dem Ruhrgebiet zu meiden sind, da Straßensperren durch Banden errichtet werden, um Fahrzeugführer auszurauben und auch zu erschlagen.

Horrorgeschichten über „die Russen“, „die Polen“ kursieren in der deutschen Bevölkerung.

Dieses alltägliche Chaos, diese fast rechtsfreie Situation verunsichert. Demonstrativer Protest bleibt aber aus – im Wesentlichen aus zwei Gründen. Erstens: die Deutschen haben friedlichen Protest nicht gelernt, und zweitens: alle ahnen und einige wissen genau, was man diesen Russen, Polen und Balten in den vergangenen Jahren angetan hat.

Manchmal ist es echte Scham, sich nun als Opfer zu präsentieren, denn nun wird öffentlich, wer für diesen Krieg verantwortlich war und was Deutsche in den vergangenen sechs Kriegsjahren angerichtet haben. Also nimmt man die eigene Not hin und klagt nicht. Einige halten sich mit Protesten auch aus anderen Gründen zurück. Sie wollen wegen ihrer exponierten Stellung, die sie im „Tausendjährigen Reich“ inne hatten, auf keinen Fall in den Vordergrund treten. Jetzt bloß nicht auffallen!

Die meisten jedoch reagieren auf ihre neue Alltagssituation mit Empörung. Eigentlich sind sie jedoch schlicht anmaßend.

Wie können die Briten dieses Ausmaß an Mangel, Obdachlosigkeit und Kriminalität nur zulassen? Wo man doch all die Jahre nur harmloser Mitläufer war – ohne Schuld an millionenfachem Mord, ohne jedwede Denunziation und Profit an versteigerten jüdischen Waren?

Diese Verdrängung aller Schuld und Mitschuld beschreibt der Publizist Ralph Giordano später in seinem Buch

„Die zweite Schuld“.

Wenn man bedenkt, dass in Großbritannien erst nach dem Krieg Lebensmittelkarten ausgegeben werden mussten, weil durch eine strenge Rationierung die Mitversorgung Norddeutschlands anders nicht gewährleistet werden konnte, dann wundert man sich nur, wie nachsichtig die Briten mit dieser „Empörung“ umgegangen sind. Sie tun, was ihnen möglich ist.

Dennoch… Eine Verbesserung der Lebensverhältnisse geht nur schleppend voran. Wie sollte es auch anders gehen – die Anforderungen sind einfach zu gewaltig.

Und diese Not fördert eine völlig neue Form der Kriminalität: Schwarzmarkt.

Grundsatz ist, dass durch eine staatliche Verteilung in Form von Bezugskarten eine gleichmäßige Versorgung bei allgemeinem Warenmangel durchgeführt wird. Gibt es mehr Waren, als den staatlichen Stellen gemeldet („ein Schwein mehr“), hat man etwas zum Tauschen.

Benachteiligt sind nun vor allem Ausgebombte und Flüchtlinge, die keine wertvollen Sachen zum Tausch haben.

Noch schlimmer ist die Fälschung oder Wiederausgabe von Karten, die eigentlich vernichtet sein sollen. Dadurch entstehen mehr Ansprüche, als Waren zur Verfügung stehen.

Es geht aber auch nicht ohne Schiebereien. Wer Mangelprodukte oder etwas schnell benötigt, muss sich diese Dinge auf dem „Schwarzmarkt“ beschaffen. Er muss entweder überhöhte Preise bezahlen, oder andere begehrte Dinge zum Tausch anbieten.

Da man der Reichsmark oder überhaupt der amtlichen Bewirtschaftung misstraut, hat man bei Schiebereien wenig Unrechtsbewusstsein. Im Gegenteil: wer etwas „besorgen“ kann, steht bei seinen Mitmenschen in hohem Ansehen.

In meiner Familie ist dies bei Tante Martha der Fall.

Mit großer Anerkennung spricht man auch noch lange danach von „Tante Martha, der größten Schieberin von Winsen“. Legendär ihre elegante Kleidung, die sie sich als Zentralfigur des örtlichen Schwarzmarktes leisten kann.

Tatsächlich ist sie jedoch nicht „die große Schieberin“, die durch „Warenvermittlung“ zu großem Geld gekommen war. Tante Martha ist eine einfache junge Frau, ledig und bei einer Kaufmannsfamilie „in Stellung“. D.h., sie ist ungelernt und als Haushalts- und Küchenhilfe beschäftigt.

Sie kennt viele Leute, ist beliebt und gilt als fleißig und zuverlässig. Beste Voraussetzungen offensichtlich für eine derartige Karriere.

Letztendlich geht es bei ihren Geschäften um Fett, Fleisch und Gemüse - zur Versorgung ihrer recht großen Familie und eines kleinen Freundeskreises. Dass sie ihr Maklergeschick nicht zum eigenen Schaden einsetzte, nimmt ihr niemand übel. Kleine Fische wie Tante Martha gibt es zu Tausenden. Aber auch viele kleine Fische ergeben einmal einen großen Schwarm. Und so ist die Versorgung aller Menschen in Deutschland auch durch diese vielen kleinen Schiebereien einerseits möglich, andererseits auch gefährdet, denn diese Waren fehlen in der staatlichen Bewirtschaftung.

Gegen diese Kreise geht die Polizei mit Razzien vor.

Die Menge an Gütern, die dabei sichergestellt wurden, ist nicht unerheblich.

Wirklich kriminell sind jedoch andere. Leute, die aus Gewinnsucht und mit hohem Kapitaleinsatz groß in den Schwarzen Markt einsteigen.

Ein Elektriker wird mit 10 Dosen Rindfleisch angetroffen, die er für eine Lichtinstallation bei einem Fetthändler erhalten hat. Woher stammen diese Dosen?

Auf keinen Fall hat der Elektriker die erforderliche Menge Lebensmittelkarten.

Da es sich um deutsche Ware handelt, ist es wahrscheinlich, dass diese Dosen aus deutschen Depots stammen, die von den Briten beschlagnahmt wurden.

Tatsächlich, und zum Erstaunen der Hamburger Bevölkerung, finden die britischen Soldaten in den Tagen der Kapitulation prall gefüllte Lager mit einem vielfältigen Warensortiment vor. Diese Lebensmittel werden nun von der britischen Militärregierung auch zur Versorgung der Hamburger benutzt.

Oder die Ware stammt aus einem der vielen „Ausweichlager“. Das sind Warenbestände, die von deutschen Firmen schon vor Jahren vor Bombenangriffen in Sicherheit gebracht wurden. So befindet sich im weiteren Umland Hamburgs manche Scheune, die nicht nur Stroh verwahrt. Textilien, Haushaltswaren, Genuss-mittel und andere Mangelware wird für die Eigentümer verwahrt und nur für ein lohnendes Geschäft in Verkehr gebracht.

Ungeahnte Möglichkeiten tun sich auf. Eine größtmögliche Nachfrage trifft auf ein minimales Angebot.

Hier kann viel Geld verdient werden – sehr viel Geld.

Merkwürdige Allianzen bilden sich: professionelle Betrüger, britische Soldaten und andere Angehörige der Militärregierung, übereilt eingestellte Polizisten mit zweifelhafter Vergangenheit, Scheinfirmen und zwielichtige Spediteure. Sie können ihre dunklen Geschäfte nach Belieben abwickeln. Die Justiz ist mit der Entnazifizierung beschäftigt, die Strafverfolgungsbehörden, vor allem die Polizei, gilt durch den Nationalsozialismus als besonders belastet und steht unter Beobachtung.

Sie ist der einzige Verwaltungszweig, der noch direkt den Briten unterstellt ist und von ihnen beaufsichtigt wird.

Man kann es drehen wie man will. Es herrscht Chaos. Alles ist durcheinander.

Land und Leute. Was nicht zerstört ist, ist beschädigt. Dies gilt für Häuser ebenso wie für die Seelen der Menschen. Einige Monate zuvor war zwar auch schon alles knapp oder kaputt, aber da hatte die Propaganda wenigstens noch ein bisschen Ordnung vorgegaukelt.

Eine jahrzehntelange Hörigkeit ergab immerhin noch ein wenig Autorität und Sicherheit. Nun steht man da wie nackt. Und mit jedem Bericht über Gräueltaten in den von Deutschen besetzten Ländern wächst auch die Erkenntnis einer Schuld – wenn sie nicht schon latent vorhanden war. Aber bei aller Größe dieses Unbehagens ist der erste Gedanke immer noch der Wille zum Überleben.

Das ist schwierig genug.

Zu aller Unordnung und Zerstörung kommen in diesen Jahren auch noch weitere Einflüsse, die selbst ein intaktes Gemeinwesen vor erhebliche Probleme gestellt hätte. Der Winter 1946/47!

Von Dezember bis Anfang März herrscht Dauerfrost, und in dieser Zeit kommen dann noch drei Perioden hinzu, in denen über Tage die Temperaturen unter -25° C fielen.

Bürgermeister Brauer verlässt sich auf ein Lieferungsversprechen und beurlaubt daraufhin den Chef der Elektrizitätswerke, als sich dieser weigert, die letzte Kohlenreserve zu verfeuern. Brauer setzt alles auf eine Karte. Am nächsten Tag erreicht die angekündigte Kohlelieferung aus dem Ruhrgebiet tatsächlich Hamburg.

Noch einmal ist die Stadt davongekommen Der Sommer 1947 wiederum war so heiß und trocken, dass Vieh notgeschlachtet werden musste, was wiederum die Ernährung im folgenden Winter gefährdete.

Was man auch tat, welche Pläne man hatte – alles drehte sich nur noch darum, den nächsten Tag zu bestehen, satt zu werden und im kommenden Winter nicht zu erfrieren.

Angehörige wiederzufinden, ein paar feste Schuhe zu bekommen.

Und in dieser Zeit spielt nun die folgende Geschichte.

Sie handelt von dem Mord an einem Kriminalbeamten aus Elbing bei Danzig, der zum Kriegsende nach Hamburg abgeordnet worden war, von einem weiteren, der erstaunlich schnell befördert wurde, ohne dass er Qualifikationen nachweisen musste. Und von drei britischen Soldaten, die im Schwarzmarkt die Chance ihres Lebens sahen.

Sie beschreibt am Rande auch die Arbeit des damaligen Leiters der Hamburger Mordkommission – eines genialen Ermittlers, der dennoch nicht in das übliche Klischee passt.

1.Kapitel

Trennung

Am Abend des 16. März 1945 sitzen Otto Todten und seine Ehefrau Irmgard in der Küche ihrer Zweizimmerwohnung im Berliner Stadtteil Heiligensee.

Es ist diese Tage nicht mehr ganz so kalt, so dass die leichte Wärme aus der Kochstelle gerade noch ausreicht, um für ein wenig Gemütlichkeit zu sorgen.

Zum Heizen sind Kohle und Brennholz zu wertvoll. Warmes Essen ist jetzt wichtiger. Beide haben sich ohnehin angewöhnt, mehrere wärmende Kleidungstücke auch im Hause zu tragen.

Die Schirmlampe mit dem geblümten Stoffschirm über dem Küchentisch dämpft das schwache Licht noch zusätzlich. Im Radio, ihrem Volksempfänger und auch „Goebbels-Schnauze“ genannt, spielt Heinz Wehner mit seinem Tanzorchester einen Foxtrott in einem ruhigenden Tempo. Wie schön, dass heute Abend wieder Strom geliefert wird.

Irmgard hat Kartoffelsuppe aufgewärmt, die sie schon vor zwei Tagen mit ein paar Steckrüben gestreckt hatte. An ordentliche Wurstscheiben, wie zu Friedenszeiten, ist an einem normalen Wochentag nicht zu denken, obwohl sich die Versorgunglage für kurze Zeit, Anfang des Jahres, spürbar verbessert hatte. Merkwürdigerweise gab es dazu keine offiziellen Erklärungen. Otto hatte jedoch erfahren, dass einige Wehrmachtsdepots geräumt worden waren, damit die Sachen nicht den Russen in die Hände fielen.

In den letzten beiden Wochen war es jedoch wieder schwieriger, an Fleisch und Gemüse zu kommen. Irmgard hatte von ihrem eingemachten Obst etwas Speck eingetauscht. Sie hat da so ihre Quellen. Und etwas Kümmel fand sich auch noch im Haus. Alles in allem doch eine recht ordentliche Mahlzeit.

Das Fenster zur Straße ist vorschriftsmäßig verdunkelt, und an der Tür zum Flur steht, wie seit knapp drei Jahren, der kleine Koffer mit all den wichtigen Sachen: Urkunden und Papiere, Irmgards Schmuck, etwas frische Wäsche und natürlich die Familienbilder.

„Vielleicht geht es ja heute ohne Alarm“, sagt Irmgard, ohne von ihrem Teller aufzublicken.

„Vielleicht.“, antwortet Otto nur.

Er ist stiller geworden in letzter Zeit. Fast heimlich blickt er über den Tisch auf seine „Irmi“, die gerade ihren Tellerrand etwas anhebt, um die letzten Löffel Kartoffelsuppe zu schöpfen. Sie reden nicht mehr so viel miteinander. Nicht, dass es an Zuneigung fehlt. Da sind immer noch Gesten, flüchtig-zärtliche Berührungen und eine Harmonie in den vielen alltäglichen Dingen, die vermutlich nur in einer nun 16 Jahre währenden Ehe wachsen kann. Es ist auch nicht der Nachklang aus den ersten Jahren nach der Hochzeit in denen ihre Kinderlosigkeit ein Problem war. Bei der Ausgiebigkeit ihres ehelichen Verkehrs konnten sie sich diesen Umstand nicht erklären.

Ärztliche Untersuchungen kamen auch nicht in Frage, und so setzte Gewöhnung ein, ohne dass dies auch nur ansatzweise von gegenseitigen Vorwürfen belastet war.

Man sprach einfach nicht mehr darüber. Es schickte sich nicht. Außer einem zaghaften Versuch von Irmgards Mutter, war es bald auch in der Familie und bei Freunden kein Thema mehr. Schluss – Aus! Es war halt so.

Nein, die Distanz hat einen anderen, ebenfalls unbesprochenen Grund. Es handelt sich um ihre unterschiedlichen politischen Ansichten.

Irmgard glaubt an den Führer. Sie ist zwar nie in die NSDAP eingetreten, lässt aber auch keine Gelegenheit aus, ständig auf alle Vorzüge und Wohltaten dieser Partei, „der Bewegung“, hinzuweisen: „Die vielen neuen Arbeitsplätze, die tolle Autobahn, dass alles so schön in Ordnung ist. Und jeder kann jetzt auch so schöne Reisen machen. Und die schönen Fackelumzüge!“ Irmgard Todten kann sich daran berauschen. Ihre strahlenden Augen kann Otto sogar im Halbdunkel erkennen, wenn seine Irmi im Kino fasziniert die Wochenschau verfolgt.

Und natürlich die schönen Bilder von der Olympiade 1936.

Nur manchmal zweifelt Irmgard, ob auch wirklich alles gut ist, was von dieser Regierung so entschieden wird.

Warum meiden die Leute auf einem Mal die Praxis von Dr. Cohn, obwohl doch alle über die vielen Jahre so zufrieden waren? Warum sieht man ihn kaum noch auf der Straße? Sie weiß schon warum. Sie liest doch Zeitung und hört Radio.

Sie mag mit Otto aber nicht so gern darüber sprechen, wo er doch ihre Begeisterung über die „neue Zeit“ ohnehin nicht teilt.

Selbst später noch, bei den fragwürdigen Annexionen Österreichs und des tschechischen Sudetenlandes, überwiegt Irmgards Zustimmung.

„Wie sich die Leute in der Ostmark doch freuen! Wie schön für die Leute im Sudetenland nun heim ins Reich zu kommen!“

„Es ist schon alles rechtens, wo der Herr Goebbels doch sogar Doktor ist.“

Otto Todten war bei der „Machtübernahme“ der Nationalsozialisten nicht weniger begeistert. Er wurde 1919 als Hilfswachtmeister bei der Berliner Schutzpolizei eingestellt. Zuvor war er nur für sehr wenige Wochen und bis zum Kriegsende zum Infanterieregiment 49 eingezogen, ohne dabei noch einschlägige Fronterfahrungen machen zu müssen Er war leidlich an Politik interessiert, konnte sich aber der landläufige Meinung, dass die deutsche Armee durch Verrat in der Heimat geschlagen wurde, nicht anschließen.

Ganz im Gegensatz zu vielen anderen Landsleuten hatte er Hochachtung vor den Sozialdemokraten, die nun die Verantwortung für einen verlorenen Krieg übernahmen, den doch nun wirklich ganz andere begonnen hatten.

Deshalb trat er auch in die SPD ein, in der er bis 1929 Mitglied blieb. Ausgetreten war er nur, weil er das Geld für die Mitgliedsbeiträge sparen wollte.

Und so war er nicht nur auf dienstlichen Befehl hin, sondern auch aus Überzeugung an der Niederschlagung des Kapp-Lüttwitz-Putsches beteiligt. Diese Reaktionäre wollte er nicht. Das hatte keine Zukunft für Deutschland.

Er war fest davon überzeugt, dass das Militär, insbesondere die Generalität die Schuld an der deutschen Niederlage und diesem „Versailler Friedensdiktat“ trug.

Nur einige Jahre später ist Otto Todten mittlerweile ein gestandener Hauptwachtmeister der Schutzpolizei im Berlin der 20er Jahre. Hautnah erlebt er eine Freiheit, die ihm zwar nicht geheuer ist, ihn aber doch fasziniert.

Dieser Tanz auf dem Vulkan, so, als wäre es der letzte vor dem Untergang der Welt. Dieses Freizügige, aus seiner Sicht oft Liederliche zieht ihn ebenso an, wie es ihn auch abstößt.

Otto ist dabei, aber er gehört nicht dazu.

Seine Welt findet in den Nebenstraßen statt – dort, wo Arbeitslosigkeit und Armut herrschen. Sein Metier ist Streit und Gewalt. Immer wieder muss er dazwischen gehen – trennen, schlichten, einsperren, auch zuschlagen. Er hat immer nur mit den Symptomen zu tun; die Ursachen ändert er nicht.

Und es wird immer schlimmer. Als es 1930 auch noch zur Wirtschaftkrise kommt, spitzt sich die Situation besonders in den Großstädten zu. Die politischen Auseinandersetzungen werden immer gewalttätiger und auch die unpolitische Kriminalität nimmt zu.

Die Polizei ist nicht mehr Herr der Lage.

Todten ist verzweifelt. Psychisch ist er diesem täglichen Chaos nicht gewachsen. Er will doch nur etwas Ruhe, nach all den Jahren des Krieges, Hunger und Mangel, der Revolten und Revolutionen, nach Straßenkämpfen und Unordnung.

Er fühlt sich wie in einem Mahlsand, in dem er sich rührt und strampelt und dabei immer tiefer versinkt.

Das ist 1933 alles vorbei.

Auf einmal ist Ruhe. Unruhestifter verschwinden. Das ist gut. Krawalle auf der Straße nehmen deutlich ab, und als auch noch so ein ausländischer Kommunist den Reichstag anzündet, greift die neue Regierung erst richtig durch.

Hinderliche Gesetze werden vorübergehend außer Kraft gesetzt. Es wird deutlich ruhiger in der Stadt. Die Polizei hat wieder mehr Autorität. Ihre scheinbar nicht ausreichende Präsenz in der Stadt wird nun verstärkt.

SA-Leute werden als Hilfspolizisten verpflichtet und gehen nun mit Otto auf Streife.

Das ist nun allerdings zu viel des Guten. Als Todten zum ersten Mal die ihm zugeteilten Männer sieht, ist er erschüttert. Das sind Gestalten, die er vor einigen Monaten noch eingesperrt hätte, weil sie an Schlägereien und Überfällen beteiligt waren. Bei seiner langjährigen beruflichen Erfahrung erkennt er solche Typen schnell:

Schneidereit und Grossmann, Hilfsarbeiter und Fuhrgehilfe von Beruf, jedoch seit zwei, bzw. fünf Jahren arbeitslos. Bei einer Gelegenheit stellt Todten später fest, dass Schneidereit auch nicht lesen kann. Einmal lässt er die beiden an der Ecke Uhlandstraße/Hohenzollerndamm zur „Verkehrsbeobachtung“ zurück, damit er seinen Streifengang allein fortsetzen kann. Dabei kommt es dann beinahe zu einer „Festnahme“ durch die beiden, weil ein Mann die Fahrbahn angeblich nicht schnell genug überquert hat. Als dann im Herbst des Jahres das Büro seines alten SPD-Ortsvereins von SA-Leuten zertrümmert wird und dies nicht einmal rechtliche Folgen hat, wird Todten klar, mit welchen Leuten er sich einzulassen beginnt. So hatte er sich das nicht vorgestellt.

„Wann gehst du morgen aus dem Haus?“ fragt Irmgard.

„Wenn es heute Nacht ruhig bleibt, gehe ich um acht“, antwortet Otto. „Ich muss mich um 10.00 Uhr bei Kurtz melden. Ich geh‘ direkt hin, nicht mehr ins Amt. In zwei Stunden schaffe ich das in jedem Fall mit der S-Bahn – selbst bei Stromausfall.“

Dann ziehen sich beide aus – bis auf die „lange Unterwäsche“ und die Kniestrümpfe und gehen zu Bett – die Oberbekleidung griffbereit. Bei Fliegeralarm haben sie nur den kurzen Weg in den Keller. Bunker gibt es in der näheren Umgebung nicht.

Ein älteres Ehepaar im Haus geht sogar noch nicht einmal in den Keller; sehr zum Ärger von Herrn Gries, dem alten Luftschutzwart des Wohnblocks. Der nimmt es nicht so genau wie andere, denen man ähnliche Autorität verliehen hat. Vor allem aber ist er nicht so dienstbeflissen, dieses eigenwillige Verhalten zur Meldung zu bringen. Gries glaubt wohl auch nicht so recht an Bombenabwürfe auf Heiligensee.

Todten liest noch ein paar Seiten aus seinem „Buddenbrooks“. Thomas Mann ist seit Jahren verboten.

Warum eigentlich? Ihm gefällt der Roman. Gerade in dieser Zeit tut es so gut, in die Atmosphäre der Handlung einzutauchen. Er sieht sich selbst durch Lübeck gehen, ohne es selbst je gesehen zu haben. Und vor allem: er sieht sich selbst in jener romantischen Zeit der Konventionen und Ordnungen.

Vielleicht liest er auch deshalb diesen Roman nun schon zum dritten Male, oder auch, weil er das Buch wie einen Schatz hüten und verstecken muss.

Vor Irmgard natürlich nicht, da kann er sich auf sie verlassen. Dann knipst er die kleine Leselampe aus. Immer noch keine Stromsperre.

Ihm geht der morgige Termin durch den Kopf.

Was will Kurtz? Sein Abteilungsleiter, Regierungs- und Kriminalrat und SS-Sturmführer. Doch noch einmal die Sache mit Irmgards Halbschwester?

1934 scheint sich die SA immer mehr zu verselbständigen. Schon lange begnügen sie sich nicht mehr mit Hilfsdiensten für die Polizei, sondern sehen sich als eigenständige Ordnungstruppen.

Das Gebaren dieser Leute ist Todten unerträglich. Viele Kollegen und auch Vorgesetzte teilen seine Auffassung.

Andere jedoch nicht. Besonders jene haben bemerkt, wie die Polizei „von oben“ verändert wird. Sie wollen nun nicht ihre Karriere gefährden.

Todten will das nicht mehr mitmachen. Oft sitzt er mit seiner Irmi zusammen und sucht nach Auswegen.

Was soll er nur machen? Er hat doch nur Soldat und Polizei gelernt. Als Todten sich im Frühsommer tatsächlich zu einer Kündigung entschlossen hat, passieren zwei Dinge, die alles verändern:

Hitler stoppt die SA und lässt ihren Chef, Ernst Röhm, verhaften, und Otto Todtens Gesuch für einen Wechsel zur Kriminalpolizei wird endlich stattgegeben. Allerdings ist damit eine Versetzung nach Elbing bei Danzig verbunden. Am 1. Juni 1934 tritt er dort seinen Dienst als Kriminalassistent an. Seine Frau Irmgard bleibt zunächst in Berlin.

Zu Irmgards Entschluss hat auch ihre ältere Halbschwester Hildegard beigetragen. Sie ist die Tochter aus der ersten Ehe ihres Vaters mit einer jüdischen Frau, die nur wenige Jahre nach Hildegards Geburt gestorben war. Hildegard ist also Halbjüdin.

Die Liebe zu ihrer Halbschwester verursacht auch die ersten Sprünge ihrer hochglänzenden Fassade der Reichspropaganda, denn in Elbing erreicht das Ehepaar Todten immer häufiger Briefe, in denen sich Hildegard über die vielen Schikane beklagt, die ihr überall direkt oder indirekt begegnen: Gespräche über „die Juden“, die sie zufällig mithört, Schilder, die ein Betreten verbieten, oder Verbote für Juden zu bestimmten Mitgliedschaften.

Ende 1935 zieht Irmgard dann zu ihrem Mann nach Elbing – halbherzig; Elbing ist nun einmal nicht Berlin.

Wann immer es geht, verbringt sie ein paar Tage bei Hildegard und Otto Lumma in Heiligensee. Oft bleibt sie dort auch gern einmal für einige Wochen. Die damit verbundene Trennung von Otto empfindet sie als nicht so sehr belastend.

Beruflich folgen für Todten nun die besten Jahre. Durch mehrere Lehrgänge spezialisiert er sich zunächst auf die kriminalpolizeiliche Bearbeitung von größeren Unglücksfällen und Brandlegungen, später kommen dann komplizierte Betrugsdelikte dazu. Mehr und mehr arrangiert er sich auch mit den politischen Verhältnissen im „Reich“ – wie es nun immer häufiger heißt. Aus dem Erstaunen über Hitlers außenpolitischen Dreistigkeiten wird langsam Bewunderung, und spätestens nach den Olympischen Spielen 1936 ist es für ihn keine Frage mehr, dass Deutschland auf die Bühne der europäischen Mächte wieder zurück gekehrt ist.

Auf Empfehlung eines Vorgesetzten tritt er 1937 der NSDAP bei, was in recht kurzer Zeit zu seiner Beförderung zum Kriminalsekretär führt.

Und Irmgard erhält eine Stelle als Sekretärin bei einer Elbinger Spedition.

Es sind schöne Jahre dort. Land und Leute sind ganz anders als erwartet. Es gibt viele Tage, die man bei angenehm frischer Luft an der Ostsee verbringen kann.

Man ist häufig in Danzig und hat auch oft Kontakte mit Polen, die in dieser Gegend häufig gut Deutsch sprechen.

Allerdings verändert sich die Stimmung im Land. Es gibt so viele Uniformen, und es sind so viele, die gar nicht genug nationale Gesinnung demonstrieren können. Jeder ist jetzt bedeutend, wenn er nur eine halbwegs amtliche Funktion wahrnehmen darf.

Im November 1938 kommt es dann zur Reichskristallnacht, einem Pogrom gegen alles Jüdische im Reich – auch in dem beschaulichen Elbing. Bei einem Besuch in Berlin hatte Otto seine Schwägerin gebeten, nicht mehr so offen über Schikanen zu schreiben.

Die Todtens fürchten um Hildegards Sicherheit, und sie selbst wollen auch keine Schwierigkeiten. Aber all diese Gedanken verursachen Unbehagen.

So auch, die ganz offene Stimmungsmache gegen die Polen. Diese nimmt 1939 derart zu, dass bei beiden die Sorge besteht, sie könnten in ihrem grenznahen Elbing nun in einen langen Krieg mit Polen geraten. Überrascht sind sie dann jedoch, dass Polen nach nur wenigen Wochen besiegt ist, und die angeblich so verhassten russischen Kommunisten nun Verbündete sind.

Die Todtens verstehen das alles nicht mehr. Otto geht auf Distanz zu allen politischen Angelegenheiten und konzentriert sich nur noch auf seinen Beruf.

Die Fahrt mit der S-Bahn in das Zentrum verläuft problemlos, und daher ist Todten nun schon kurz nach 9.00 Uhr in seiner vorgesetzten Dienststelle, im Reichskriminalamt am Werderschen Markt. Vom Brandenburger Tor aus ist er zu Fuß gegangen. Da gibt es wohl auch keine andere Wahl mehr. Busse oder Taxis fahren nicht mehr. Wie auch, es ist ja alles kaputt. Große ausgebrannte oder eingestürzte Häuser, notdürftig zugeschüttete Bomben-trichter in den Fahrbahnen, verkohlte Baumstümpfe. Todten sieht das alles nicht zum ersten Mal, aber es wirkt auf ihn immer schlimmer. Und besonders hier, „Unter den Linden“, an die er so schöne persönliche Erinnerungen knüpft.

Er war seit Wochen nicht hier. Seine Inspektion ist in Tiergarten untergebracht. In der Zwischenzeit hat das imposante Gebäude des Reichskriminalamtes ziemlich gelitten. Der Seitentrakt hat durch einen direkten Bombentreffer deutlich etwas abbekommen, und an der Hauptfassade gibt es kaum noch Glas in den Fenstern.

Es ist meist durch Sperrholz oder Pappe, gelegentlich sogar nur durch Zeitungspapier ersetzt.

„Das wird nichts mehr“, sagt Todten halblaut zu sich selbst und meint damit schlichtweg alles: das Reich, Berlin , den Krieg.

1942 wurde Todten von Elbing in das Reichskriminalamt nach Berlin abgeordnet. Man war auf ihn aufmerksam geworden. Er hatte in Elbing und Umgebung erfolgreich in Schwarzmarktdelikten und Betrügereien ermittelt.

Irmgard war diesmal sofort mitgereist. Schwager Otto Lumma hatte in Heiligensee eine Wohnung entdeckt, die mit „besonderer“ Hilfe des Reichskriminalamtes schnell bezogen werden konnte.

Todten sitzt jetzt eine halbe Stunde vor dem vereinbarten Termin im Vorzimmer von Regierungsrat Kurtz. Dessen Sekretärin hat Todten schon gemeldet. Dennoch wird er erst um Punkt 10.00 Uhr hereingebeten. Kein gutes Zeichen. Todtens Unbehagen wächst.

„Morgen, Todten! Nehmen Sie Platz!“ Kurtz hat sich vom Stuhl erhoben, kommt ihm sogar ein paar Schritte entgegen. Grauer Flanellanzug, doppelreihig, beste Schneiderarbeit. Dazu weißes Hemd und dezent gestreifte Krawatte; Parteiabzeichen am Revers.

Keine SS-Uniform, die er in den letzten Jahren gern und häufig getragen hat. Auch das markige „Heil Hitler“, das gerade er zur Begrüßung eher zu brüllen pflegte, war nicht zu hören. Und es schien auch nicht zu stören, dass von Todtens Seite diese Zwangsfloskel unterblieb. Die Männer geben sich die Hand. „Ungewöhnlich“, denkt Todten und bleibt aufmerksam. Kurtz hat sich wieder hinter den Schreibtisch gesetzt.

„Sie leisten gute Arbeit, Todten. Bin sehr zufrieden – nicht erst seit Athen.“

„Danke, Herr Regierungsrat“.

Todten war kaum in Berlin, da hatte ihn sein Chef und Inspektionsleiter, der Kriminalinspektor Kopitzke zu einem Auslandsauftrag nach Griechenland geschickt. Das lief natürlich über Kurtz, der sehr an einem guten Ergebnis interessiert war.

Dort in Griechenland waren während der deutschen Besetzung von mehreren Beamten und Soldaten der Verwaltungsabteilung im Heeresamt im großen Stil Ausrüstung und Kraftstoffe verschoben worden. Es waren recht komplizierte Ermittlungen, mit denen er einigen Offizieren und zivilen Beamten Urkundenfälschungen und Unterschlagungen nachweisen konnte. Seine Ermittlungsergebnisse musste er an den Sicherheitsdienst (SD) abgeben. Er wollte gar nicht wissen, was mit den Beschuldigten geschah – er erfuhr es auch nicht.

„Es herrschen schwierige Zeiten. Da müssen wir alle ganz besondere Leistungen erbringen. Jetzt, in diesen Schicksalsstunden kommt es auf jeden einzelnen an“.

Todten blickt Kurtz an und versucht dabei, seine Unruhe zu verbergen.

Was kommt jetzt? Was meint er? Fronteinsatz, Volkssturm? Er spürt es tatsächlich; es ist keine Einbildung:

Kälte steigt in seinem Rücken auf. Vom Steiß breitet sie sich in Richtung Nacken aus.

„Ich will nicht lange drum herum reden. Ich habe einen Spezialauftrag für Sie“.

Die Kälte hat jetzt den Nacken erreicht.

„Sie müssen nach Hamburg. Das geht da wohl drunter und drüber. Jede Menge Kriegswirtschaftsdelikte. Das ist doch auch Ihr Spezialgebiet.“

„Aber Herr Regierungsrat, ich kann doch jetzt nicht…“

„Todten, Menschenskind, merken Sie denn nichts? Der Russe steht an der Oder. Noch zwei oder drei Wochen, dann ist der hier in Berlin. Was glauben Sie, was der mit uns macht?“ Kurtz schreit die letzten Sätze und schlägt mit der flachen Hand auf seine Schreibtischunterlage.

Todten ist unsicher. Vorsicht jetzt. Wird ihm hier gar eine Falle gestellt? Nur ein Wort der Zustimmung und er ist dran wegen Defätismus und steht vor einem Kriegsgericht. Also sagt er nichts.

„Es ist ja nur eine Abordnung. Ihre Dienststelle bleibt hier das Reichskriminalamt. Ihre Frau kann auch mit. Hab ich alles geregelt. Gehen Sie mal runter in die Abteilung II.

Die haben da alles für Sie zusammengestellt – Fahrkarten, Zimmernachweis in Hamburg usw.. Sie sollen ab 20.März dort sein, aber es kann sein, dass Sie ein paar Tage länger brauchen. Schwierige Zeiten eben.“

Todten schweigt noch immer. Er ist völlig durcheinander. War das nun etwa ein Rettungsversuch. Vom Chef seines Chefs? Ausgerechnet von Kurtz, dem SS-Mann, der wie kaum einer im Amt für das „Tausendjährige Reich“ steht und so sehr viel Wert auf die Vaterlandstreue seiner Mitarbeiter legt? Oder will er etwa durch eine gute Tat nur seine Haut retten? Todten wird aus diesem Mann einfach nicht schlau. Einerseits gilt er unter den Mitarbeitern im Reichskriminalamt als ausgesprochen guter Kriminalist, der seinen Beruf „von der Pike auf“ gelernt hat. Er hatte es schon vor ’33 bis zum Kriminalinspektor gebracht.

Andererseits war er aber auch ein fanatischer Nationalist, dem die deutsche Niederlage im letzten Krieg wie ein Pfahl in seinem Fleisch steckte. Der „deutsche Genius“ und „deutsche Tugenden“ sollten wieder zu Geltung in der Welt kommen.

Und deshalb stand er wohl auch genau dieser Abteilung des Reichskriminalamtes vor: Der Bekämpfung von Amtsdelikten und Korruption. Der korrekte Beamte klassisch-preussischer Prägung war ihm wohl tatsächlich ein Herzensanliegen.

Natürlich war er auch Antisemit, aber nicht mit dergleichen Verbissenheit, mit der er deutsche Überlegenheit und nationale Gesinnung herausstellte. In einem kleinen Kreis und geselligem Rahmen soll er sich sogar darüber empört haben, dass für deutsche Juden, die sich im Krieg wegen besonderer Tapferkeit ausgezeichnet hatten, keine Ausnahmen von den Rassegesetzen gemacht wurde. Das hatte dann wohl doch die Runde gemacht, denn für die ganz große Karriere reichte es nun nicht mehr. Aber markige Reden und Anweisungen im Amt und nicht zuletzt sein beeindruckendes Erscheinungsbild sorgten für ausreichend Rückenwind durch maßgebliche Leute.

Die Aufnahme in die SS schmeichelte ihm.

Todten mustert Kurtz noch einmal und fragt mit einem leicht mitfühlenden Unterton: „Und was wird aus Ihnen, Herr Regierungsrat?“

„Das wird schon, mein Lieber, keine Sorge“. antwortet Kurtz und lächelt etwas dabei.

„Jawohl, Herr Regierungsrat“. Das ist nie verkehrt. Das passt für alles.

Kurtz reicht Todten noch einmal die Hand. Der schlägt ein. Beide strecken sich noch einmal ganz leicht, und Todten deutet eine leichte Verbeugung an. Dann dreht er sich auf der Stelle um 180°, so, wie er es in der Grundausbildung gelernt hat und verlässt das Büro.

„Ich geh‘ nicht mit. Ich kann das jetzt nicht.“ Otto sitzt am Küchentisch und Irmgard geht davor auf und ab. Sie kann jetzt nicht ruhig sitzen. Auf dem Tisch hat Otto Papiere ausgebreitet. Die Fahrkarten sind Irmgard als erstes aufgefallen. Daraufhin hat ihr Otto alles erklärt, auch seine Vermutung zu Kurtz‘ Motivation.

„Aber Otto, du kannst dir doch denken, dass ich Hildegard jetzt nicht allein lassen kann. Wer soll sich denn um sie kümmern?“

„Ich weiß. Und ich? Ich kann doch jetzt nicht den Befehl verweigern und zu Kurtz gehen und sagen: ‚Vielen Dank für das freundliche Angebot, aber ich möchte lieber hier bleiben‘. Keine drei Stunden später sitze ich im Schützengraben an der Oder“.

Das ist sehr wahrscheinlich und beide wissen es. Schweigen.

„Irmi! Schatz! Du weißt doch, was passiert, wenn die Russen Berlin besetzen. Ich habe dir doch erzählt, was ich aus Pommern und Ostpreußen erfahren habe. Du kannst doch hier nicht allein bleiben.“

„Aber Otto, du hast doch selbst gesagt, dass die Amis vor den Russen in Berlin sind.“

„Ja, das habe ich zu Weihnachten gesagt und weil ich es mit zu Weihnachten gewünscht habe. Aber jetzt ist März und die Sache ist anders verlaufen.“

„Aber da ist doch auch noch die Armee Wenck, von der immer wieder gesprochen wird. Der Führer setzt seine ganze Hoffnung darin, dass Wenck die Russen zurückschlagen wird – meinetwegen bis die Amis kommen.“

„Irmi, glaub‘ mir doch. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass ich im Amt über andere Informationen verfüge, als die, die du im Radio oder bei deinem Krämer hörst.

Dieser General Wenck wird es nicht schaffen. Die Russen werden kommen. Bestimmt. Ich bitte dich, komm‘ mit nach Hamburg.“

Irmgard stellt sich an den Tisch, sieht Otto mit festem Blick an

„Wie kannst du nur so wenig Vertrauen in unseren Führer haben. Es ist deine Pflicht, in Hamburg für Ordnung zu sorgen, und es ist meine Pflicht, hier in Berlin zu bleiben. Pass‘ auf, wir machen es so: Du fährst nach Hamburg, und ich komme nach, sobald Hildegard… sich selbst versorgen kann.“

Hildegard und ihr Mann, der ebenfalls Otto heißt, leben nur zwei Straßen von Todtens entfernt in dem kleinen Siedlungshaus, das Otto Lumma von seinen Eltern geerbt hat. Scheinbar bewohnt er das Haus nun allein, denn Hildegard Lumma lebt seit fünf Monaten in ihrem Keller und gilt offiziell als verschollen.

Todten hat es so arrangiert. Die Schikane gegen Juden haben sich während des Krieges noch verstärkt. Das hat sogar Irmgard bemerkt. Als Todten im November einen größeren Bombenangriff in der Berliner Innenstadt kriminalpolizeilich bearbeitet, nimmt er die Daten seiner Schwägerin in die Liste der verbrannten Personen mit auf.

Er asserviert sogar ein paar persönliche Dinge von Hildegard, die angeblich am Unglücksort gefunden worden sind. Diese gewagte Fälschung erscheint ihm notwendig, da er im Amt von Deportationen nach Fürstenberg im Havelland gehört hat. Dort soll es ein Frauenlager namens „Ravensbrück“ geben, in das jetzt sogar halbjüdische Frauen verbracht werden.

Seit dem muss Hildegard sich erst einmal versteckt halten. Wie es dann weiter gehen soll, wissen sie auch nicht. Aber jeder denkt in diesen letzten Monaten des Krieges an so etwas wie Befreiung, auch wenn dieses Wort unter ihnen nie ausgesprochen und auch sonst nicht über die nahe Zukunft geredet wird.