8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

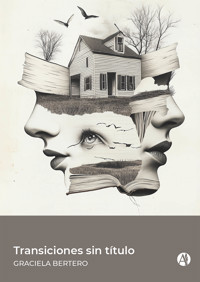

Una antología de relatos íntimos donde la memoria y el olvido se enfrentan en cada página. Transiciones sin título recorre la vida de personajes atrapados entre sus raíces y sus deseos, entre secretos familiares y verdades ocultas, entre amores que sanan y heridas que no cierran. Desde una cucharita de plata nunca entregada hasta un sótano donde habitan los sueños, cada historia es una invitación a explorar las pequeñas decisiones que definen quiénes somos.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 103

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

GRACIELA BERTERO

Transiciones sin título

Bertero, Graciela Transiciones sin título / Graciela Bertero. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2025.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-87-6421-4

1. Narrativa. I. Título. CDD A860

EDITORIAL AUTORES DE [email protected]

Tabla de Contenido

Una tal Dora

Un artista llamado Botero

Para bebernos el viento

Los ojos de la abuela

CAPÍTULO I

CAPÍTULO II

CAPÍTULO III

Los cubos

La vida secreta de los objetos

La niña blanca

La navaja de Ockham

La cucharita de plata

La caja de madera

En el ancho mundo

El hierro, la piedra y el fuego

El sótano

Accidente por omisión

A la vida... que siempre da revancha.

A mis médicos... esos magos invisibles.

Y a mi familia, que nunca se dio por vencida.

Una tal Dora

Fue Diego quién lo encontró. Se acercó con un volumen grande. Una antología de cuentos.

—Compráselo a Carlos –dijo.

Me pregunté qué andaría haciendo Diego en el apartado de narrativa, cuando nunca lee. El nombre de Rafael era uno de los que aparecía. Me pregunté si a veces Diego buscaba cosas de Rafael.

—¿No es mucho dinero para un libro?

Diego sonrió y se fue hacia la caja.

No dije nada, no encontré nada que decir y me quedé parada en el medio de la librería. Diego se volvió a mirarme, interpretó mi desconcierto a su manera.

—No habrás comido nada, ¿verdad?

Su acento, su mirada y su expresión eran tan inocentes como los que descubría en la cara de mi hijo cuando me veía detrás de la puerta del colegio a media tarde. Pero me había quedado tan estupefacta que tampoco fui capaz de contestar una pregunta tan simple como esa. Sentía que todo, aunque no sabía qué significaba esa palabra exactamente, se había desbordado ya antes de empezar, y ni siquiera sabía qué era lo que estaba por empezar. Llegamos de regreso a casa cuando casi anochecía.

—Ahí está la foto de tu padre, tu padre de verdad. Ha escrito un cuento y a lo mejor te gustaría leerlo –le dije a Carlos, que estaba en la cocina preparando una tostada.

—Qué gordo parece –dijo Carlos, y dejó el libro–. Me habías dicho que era delgado.

—Cuando lo conocí era flaco. ¿Cómo voy a saber qué le habrá pasado, si hace tanto tiempo que no lo veo?

Carlos tenía diecisiete años. Todo el interés que había demostrado alguna vez sobre su padre era desde el punto de vista hereditario. Aun así, Rafael estaba como me había imaginado que estaría a estas alturas. Un poco obeso, el pelo enmarañado y algunas canas. Y esa mirada…

Yo no estaba al tanto de lo que Rafael escribía. A veces veía su nombre en la biblioteca, en la portada de una revista que no me molestaba en abrir, o en las redes. Ahora estaba casada con un abogado, Diego. Mucho después de que nos hiciéramos amantes y de que nos casáramos, continuó siendo misterioso. Diego disfrutaba de la vida. No escribiría un poema. Eso nunca. Y, de hecho, puede que lo haya olvidado en media hora. Solía preguntarme qué me había enamorado de él.

Por el contrario, podría describir a Rafael, con todos los detalles. Rafael como era veinte años antes, con el pelo cortado a la navaja, delgado, con los huesos del cuerpo soldados de forma casual que le daban movimientos descoordinados. “Se sostiene por los nervios”, dijo una amiga cuando se lo presenté, y era cierto, casi podían verse las vigorosas cuerdas.

No había ningún misterio de este tipo en el caso de Rafael. No era que yo lo conociera de principio a fin. Pero sí sabía que él llevaba en la sangre la parte que yo conocía y a veces me intoxicaba.

En los últimos tiempos de nuestra relación, Rafael había desarrollado un pesimismo que se imponía a su verdadero carácter fuerte, animoso, para desembarcar en largos y monótonos períodos de melancolía. Eran momentos tan intensos, que a veces lo obligaban a conectarse a una especie de piloto automático que lo convertía en un doble de sí mismo. Se pasaba las horas muertas en su escritorio sin hacer nada, con los brazos cruzados diciendo que todo era un asco. Luego, cuando la sombra del menor contratiempo se perfilaba en el horizonte, Rafael reaccionaba con una pasión, una entrega y una capacidad de trabajo asombrosas, incluso para mí. “Me organicé. Estoy en un punto crucial, estoy en el punto en el que esta obra vive o muere”, decía en esos momentos. Entonces su trabajo y su inteligencia me inspiraban respeto. Solo entonces.

No creí en él. No comprendí que sería necesario creer en él. Sabía que era inteligente y talentoso, pero no estaba segura de que llegaría a ser escritor. Era demasiado impaciente. Susceptible con todo el mundo. Fanfarrón. Los arrebatos de alegría o malhumor no iban conmigo.

Yo creía que los escritores eran personas tranquilas, tristes, que sabían más de la cuenta. Que eran diferentes, que en ellos había una luminosidad que intimidaba, pero que Rafael no tenía. Y mientras tanto, él vivía en un mundo cuyos premios y castigos me resultaban ajenos, tan ocultos como si estuviese frente a un lunático. Y no me di cuenta de que me sentía aislada.

No leí el cuento de Rafael esa noche. Se lo pasé a Carlos, que tampoco lo leyó. Lo leí al día siguiente, al atardecer. Después de volver del colegio privado donde trabajaba dando clases de Historia, preparé un té y me senté en la cocina. Vi que el libro estaba encima del mueble. Lo tomé. Y leí el relato de Rafael.

La historia era sobre una tal Dora. Eso no importaba. Lo que importaba era que este relato de Rafael era muy bueno. Ahí estaba Dora, sacada a la vida y expuesta a la luz. Ahí estaba. Dora era yo. Suspendida en la maravillosa gelatina transparente que Rafael había aprendido a elaborar gracias a una dedicación sostenida durante toda la vida. Era un acto de magia, no cabía duda. Un acto de amor particular. Implacable. Un privilegio espléndido y afortunado. “Dora fue una persona afortunada”, diría la gente.

Rafael había trascendido el arte. No le ocurría a todo el mundo.

Pensé en escribirle una carta. Sería más cálido que un simple mensaje de texto. Mientas preparaba la cena, mientas comía con Carlos y Diego, estaba pensando en lo que le diría en la carta. Le diría que me había dado cuenta que compartíamos todavía el mismo banco de la memoria. Y que todo aquello que para mí eran retazos y piezas sueltas, él había logrado unirlo de una forma bella. Impecable.

También quería disculparme, con alguna indirecta, por no haber creído que llegaría a ser escritor. Unas pocas frases elegantes, agradecidas. Cuando Carlos y Diego se sentaron a ver televisión, encontré un bolígrafo y me puse un papel adelante para escribir la carta. La mano se me fue de un salto. Empecé a escribir frases hirientes, que en ningún momento había previsto: “Con esto, Rafael, no alcanza…”.

Diego entró a la cocina mientras yo abollaba el papel. Tal vez venía con la intención de ofrecerme una copa con él. Pero respetó mi tristeza.

Un artista llamado Botero

Hubo un aplauso sostenido al finalizar la conferencia sobre Heráclito “el oscuro” en la Universidad del Salvador. Varias personas se acercaron al profesor Páez Allende para felicitarlo o hacerle preguntas.

Él quería saber la apariencia de aquellos con los que hablaba y se inclinaba un poco para que la secretaria, Isabel, le susurrara al oído. Mientras un estudiante le daba la mano, Isabel le decía: “Un muchacho largo y triste”. Después una mujer, después un profesor canoso y por último una mujer joven de una belleza deslumbrante. Isabel le susurró al oído: “Una mujer grotesca, espantosa, como las de Botero”.

El viaje hasta el hotel Plaza duró menos de lo esperado. Durante la cena, ella volvió a sacar el tema del casamiento.

—Piense, Páez, que no sería más que un trámite legal, nada cambiaría entre nosotros, un simple trámite legal que le daría a usted la tranquilidad de que nadie cuidaría de su obra mejor que yo.

—Isabel, por favor, me hace sentir como si ya estuviera muerto.

Comieron el postre en silencio. Páez propuso volver caminando. El hacía breves pausas para respirar el aire fresco de la noche. Isabel miraba el celular.

Al día siguiente, la conferencia en la Universidad terminó a mediodía. Isabel y el profesor Páez Allende salieron a recorrer el centro de la ciudad. Al bordear un parque, atravesaron un tumulto de gente joven que rodeaba a un hombre que pintaba “La Gioconda”, con tizas de colores, en el asfalto. Páez Allende preguntó qué sucedía.

—Hay un hombre atropellado –dijo Isabel–. Avancemos, es horrendo.

Páez Allende no quiso saber los detalles. Avanzaron unas cuadras en silencio.

—En fin… A todos nos llega –dijo Páez Allende un rato después.

—¿Usted qué preferiría: ser enterrado o cremado?

—Preferiría morir de muerte natural.

—Me refiero a después de eso.

—Ya sé, era un chiste.

—¿Entonces?

—Los muertos están muertos y, por lo tanto, no creo que tengan derecho a ninguna exigencia.

El día de la última conferencia, Isabel le dijo a Páez Allende que aprovecharía el tiempo para hacer algunos trámites y lo recogería en dos horas. Bajo el arco de piedra de la Universidad, había una mujer alta y rubia. Se presentó como su anfitriona y dijo que los acompañaría hasta el aula magna.

—Bueno, parece que lo dejo en buenas manos –dijo Isabel mientras miraba a la anfitriona con una sonrisa. Después, mientras simulaba arreglarle la corbata, le susurró a Páez Allende al oído–: Pobrecita, es una enormidad, como las de Botero. Cuidado, que no se le caiga encima.

La mujer le ofreció el brazo a Páez Allende y caminaron juntos por el sendero del parque de entrada.

—¿Cuál es su nombre?

—Sofía.

—¿Cuánto pesa?

—¿Perdón?

—Disculpe mi impertinencia.

—Está bien. Peso sesenta y cinco kilos y soy alta.

—Y es bonita también. Dígame la verdad.

—Sí, suelen considerarme bonita.

—¿Conoce un artista llamado Botero?

—Claro.

El aula estaba repleta. Páez Allende empezó como siempre, por el breve retrato de Heráclito y su relación con la filosofía de Parménides. Habló del devenir y lo relacionó con Heidegger. De pronto, se detuvo. Pidió disculpas, dijo que no podía continuar, no se sentía bien.

En la calle, la anfitriona lo ayudó a subir a un taxi. Páez Allende cerró la puerta y se acomodó en el asiento.

—Vamos al hotel Plaza a recoger el equipaje, y después a la terminal de ómnibus.

—Muy bien, señor.

—¿Sabe usted a qué hora sale el próximo ómnibus a Rosario?

—No, señor.

—¿Sabe algo de escultura?

—Me temo que no, señor.

—Gracias a Dios. Yo soy un hombre ciego, ¿sabe? ¿Podría decirme cómo está el cielo?

—Está nublado.

—¿Va a llover?

—Puede ser, señor, puede ser.

Para bebernos el viento

—Si no tenés nada que hacer, el sábado nos casamos –dijo Luis después de un breve silencio.

—Me parece bien –respondí sonriendo.

Luis había tenido un accidente con la moto, le habían puesto varios clavos en la pierna derecha, tenía fracturado el brazo y un gran moretón en el pómulo. Sin embargo, sonreía como siempre. Yo lo visitaba todos los días.

Luis y yo nos habíamos conocido mucho tiempo antes, en primer año de la universidad. En una de nuestras primeras conversaciones, también me había pedido que me casara con él.

—Por supuesto, cuando vos dispongas –respondí aquella vez.

—Me caés bien, ¿sabés? –dijo.

Luis no era lindo. Tenía los ojos tristes como los de un cocker americano, la nariz en forma de cuña, los hombros levemente encorvados. Caminaba con un ritmo muy gracioso, moviendo el brazo derecho de arriba abajo como si estuviese en un desfile militar. Después supe que a todas sus amigas les proponía matrimonio. Algunas se enojaban, otras se ponían rojas como un tomate. Las demás lo tomábamos como lo que era, una broma.