Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

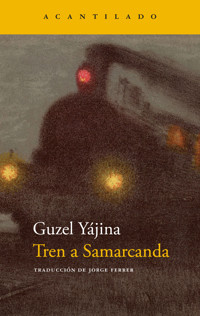

- Herausgeber: Acantilado

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Narrativa del Acantilado

- Sprache: Spanisch

En otoño de 1923 el comandante Déyev, joven veterano de la guerra civil rusa, debe llevar a cabo una tarea tan crucial como épica: evacuar en un convoy ferroviario a quinientos niños de un orfanato de Kazán y conducirlos a la ciudad sureña de Samarcanda, lejos de la atroz hambruna que azota el corazón del país. Quien acompaña y supervisa al tierno y compasivo Déyev es Bélaya, la representante de la Comisión de la Infancia, una bolchevique convencida de carácter fuerte. Juntos deberán recorrer cuatro mil kilómetros en seis semanas, con un único propósito: salvar la vida de los niños. Las peripecias que vivirán durante el trayecto, descritas con gran realismo, adquieren una dimensión mítica gracias a la magistral pluma de Yájina, capaz de convertir a Déyev en un Ulises moderno, y su largo periplo, en una gran aventura de tintes legendarios. «Guzel Yájina nos asombra por su destreza para hilvanar una prosa de hermosos ramalazos líricos con una atmósfera irrespirable donde el horror lo impregna todo. Este no es un horror gratuito para epatar al público, como hacen algunos autores contemporáneos. La grandeza de Tren a Samarcanda está en la veracidad, en su sólida contextualización histórica y en su profunda visión psicológica, a la sombra de la gran escuela literaria rusa». Lourdes Ventura, El Cultural «Si ya nos deslumbró con la novela anterior Zuleijá abre los ojos, la espléndida Tren a Samarcanda no dejará indiferente a nadie que la lea. De nuevo, en un viaje legendario, en una especie de éxodo bíblico que atraviesa lo más profundo de la Rusia revolucionaria, Yájina nos vuelve a cautivar con una historia fascinante y llena de emoción, ambientada con una admirable precisión histórica». Mercedes Monmany, ABC Cultural «Escena por escena hay momentos y sucesos de una intensidad y un lirismo (si se puede hablar del lirismo del dolor, del hambre, de la desesperación) extraordinariamente elocuente, de una exigencia literaria, una fuerza expresiva y un análisis de la condición humana en la más endurecida adversidad». José María Guelbenzu, Babelia «Escritora de éxito en Rusia por su literatura histórica de corte optimista, Guzel Yájina continúa en esta novela con la reconstrucción del pasado tártaro. Me pregunto si este tipo de novela histórica de ecos cinematográficos, más que descifrar los traumas heredados, no creará un refugio un tanto amable ante la intemperie de los crímenes actuales». Marta Rebón, La Lectura «Menuda novela. La dureza de sus páginas solo es equiparable a la grandeza de su valor literario. Un realismo –éste sí que merece tal nombre- que traspasa y rompe el corazón de piedra del más escéptico, unos personajes que conmueven las más diversas y enfrentadas sensibilidades». Fernando R. Lafuente, The Objective «Horrorosas hambrunas, el pavor de la guerra y la crueldad de la condición humana se ven encaradas a conmovedores momentos de esperanzada y desinteresado heroísmo. Dentro del mejor realismo clásico, esta es una historia de impresionante emotividad». Jesús Ferrer, La Razón «Tren a Samarcanda es una novela social sobre un momento histórico concreto, y por lo tanto es una novela política e histórica. Es una obra sobre el hambre extremo, sobre la supervivencia y la capacidad de resistencia de los humanos, sobre la compasión y la generosidad. Es un hermoso tratado sobre la angustiosa búsqueda del sentido de la vida». Fulgencio Argüelles, El Comercio

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 950

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

GUZEL YÁJINA

TREN A SAMARCANDA

TRADUCCIÓN DEL RUSO DE JORGE FERRER

ACANTILADO

BARCELONA 2024

CONTENIDO

1. Quinientos. Kazán

2. Juntos los dos. Sviyazhsk – Urmari

3. La docena del demonio. Sergach – Arzamas – Buzuluk

4. Solo

5. La resta y la suma. Oremburgo – Aralsk

6. Y otra vez quinientos. Kazalinsk – Arys

7. Ellos tres. Samarcanda

Comentarios de la autora

Agradecimientos

Mapa de la ruta de Kazán a Samarcanda

A mi padre, Shamil Zagréyevich Yájin.

1

QUINIENTOS

KAZÁN

Cuatro mil verstas. Ésa era la distancia exacta que el convoy sanitario de los ferrocarriles de Kazán tenía que recorrer hasta llegar a Turquestán. Pero el tren como tal aún no existía. La orden de enganche se había firmado la víspera: el 9 de octubre de 1923. Tampoco estaban listos los pasajeros: había que recoger, localizándolos en albergues y orfanatos, a niños y niñas de entre dos y doce años. Buscarlos entre los más débiles, los más consumidos.

Con lo que sí se contaba ya era con el jefe del convoy ferroviario. Tales funciones recaían en Déyev, un hombre joven pero ya curtido en la Guerra Civil. Lo acababan de nombrar, y el comandante del departamento de transporte Chayánov no se anduvo por las ramas:

—Son quinientos niños—le dijo a modo de saludo—. Y los tienes que llevar de Kazán a Samarcanda. El secretario te hará entrega de la orden y las instrucciones.

En los años que llevaba trabajando en el sector del transporte, Déyev había llevado toda suerte de cargas: lo mismo trigo o ganado requisado a los campesinos que cisternas llenas a rebosar de grasa de ballena donada por la generosa Noruega a la famélica población de la región del Volga. Pero niños no había llevado jamás: sería la primera vez que se responsabilizaría de una carga de esa índole.

—¿Para cuándo está prevista la salida?—preguntó.

—Por mí, podéis salir mañana mismo. En cuanto tengas listo el convoy, sal de aquí cagando leches. ¡Vuela como un pájaro, amigo mío! A los niños no les gustan los viajes largos, muy pronto te enterarás.

Y eso fue todo. Dos minutos de conversación y para de contar. Lo que no le quedó muy claro fue eso de que ya se enteraría. Pero no tenía tiempo para darles vueltas a las cosas. Los viejos se pueden permitir rumiar las ideas, porque tienen tiempo de sobra. Él no.

Déyev acudió en primer lugar a los jefes de la estación de ferrocarriles. Éstos le prometieron rebuscar en todos los rincones, aunque acabaron trayéndole un único coche. Eso sí, se trataba nada menos que de un viejo coche de primera clase, si bien es verdad que había perdido su bonito color azul de antaño en favor del pálido gris que mostraba ahora. El interior estaba forrado con gobelinos un poco ajados, tenía espejos, algunos de ellos todavía enteros, y el salón era tan amplio que se podían bailar valses en él. En el pasado, había albergado una biblioteca y hasta un piano de cola. Ahora, el lugar del piano lo ocupaba una oronda, aunque como picada de viruelas, bañera de hierro fundido que, por lo visto, en algún momento habían arrastrado desde el vagón destinado a los baños y la lavandería y la habían dejado allí olvidada. Su presencia en medio de las estanterías vacías y los candelabros tiznados resultaba bastante absurda. Déyev frunció el ceño, sin poder disimular su enojo, pero se quedó. Los gobelinos hizo arrancarlos y mandarlos al diablo; los candelabros fueron abatidos a golpes. Idéntica suerte corrieron los bonitos soportes para el equipaje que había en los compartimentos, que fueron sustituidos por un segundo e incluso un tercer nivel de literas. La bañera se quedó donde estaba. Déyev manifestó la intención de adosarle una estufita de hierro para que los niños calentaran el agua de lavarse, pero se le dijo que eso de templar el agua era una tara burguesa, de modo que tuvo que abandonar la idea de contar con agua caliente.

Hubo que esperar al día siguiente para ver aparecer el segundo vagón. Lo trajeron desde Krásnaya Gorka, donde había pasado cuatro años estacionado en el patio trasero del depósito de locomotoras. Déyev no pudo evitar un estremecimiento al inspeccionarlo. No se trataba de un vagón cualquiera, sino de una capilla rodante. La resistencia que un coche de esa índole ofrecía a su transformación en cualquier cosa que sirviera a las necesidades de la realidad soviética explicaba que hubiera pasado tanto tiempo llenándose de polvo en una vía muerta. La cúpula de bronce que el tiempo había coloreado de verde podía ser retirada, sí, y lo mismo se podía hacer con el altar, fácilmente desmontable. Pero ¿dónde metías las ventanas en forma de arco con los bordes pintados de rojo? ¿Y qué hacías con el techo en forma de diadema? Déyev, no obstante, tampoco desdeñó aquel coche. Algo bueno le vio enseguida: su tamaño y, por ende, su capacidad. «¿Cuántas literas le meto aquí?», preguntó el mandamás del taller de carpintería, examinando con respeto la imponente altura del techo. «¡Que sean tres!», mandó Déyev. Es verdad que habrían cabido cuatro, pero pensó que a los niños les podría dar miedo encaramarse tan alto.

El coche cocina llegó de Simbirsk dos días más tarde. Era una suerte de cajita maciza sobre ruedas, armada a toda prisa con tablones cepillados y reparada después, una y otra vez, con otros tablones que no habían conocido el cepillo. Además, se notaban enseguida remiendos adicionales de madera contrachapada y de un tragaluz brotaba una chimenea retorcida. Al entregárselo, comentaron que en las vías muertas de las afueras de Simbirsk quedaban muchos cacharros como aquél y que algunos de ellos le podrían venir muy bien a Déyev, pero él no se animó a emprender un viaje de inspección a aquellas alturas.

Por último, un coche de pasajeros traído de Moscú y cinco vagones más fueron enganchados al convoy de Déyev, al que los trabajadores de las vías ya habían bautizado como La Guirnalda, debido a la variedad de colores y palos que lo integraban. Los vagones, todos ellos coches cama, que apestaban a humo de cigarrillos y estaban llenos de porquería, precisaban más una limpieza profunda que una simple mano de pintura. Pero a esas alturas Déyev tenía a los jefes de la estación hartos de tanto exigir (y todo reclamándolo con sus acuciantes «¡ahora mismo!», «¡inmediatamente!» y «¡en este mismo instante!»), de modo que le negaron las mozas de limpieza que pidió. Así que no le quedó más remedio que, sin ahorrarse antes un escupitajo, llenar dos baldes de agua y ponerse él mismo manos a la obra.

Fue entonces cuando apareció ella. Armado de un trapo, Déyev estaba arrastrándose por el suelo mojado, afanándose en sacar un montón de cáscaras de pipas de debajo de un banco, cuando dos botas de puntera roma de las que utilizan en la infantería se plantaron de repente delante de su cara. Al levantar la vista se encontró con sendas pantorrillas delgadas que, en lugar de cubiertas con los típicos pantalones de uniforme de los soldados, estaban enfundadas en unas delicadas medias de lana.

—Es usted un asesino—lo acusó sin preámbulos la voz de mujer—. ¿Me puede decir qué hace perdiendo el tiempo ahora mismo aquí?

Déyev no daba crédito a lo que oía. Alzó un poco más la vista y se topó con una falda de color negro muy ajustada y unas rodillas afiladas como estiletes que sobresalían justo por debajo del dobladillo.

—Mientras se entretiene aquí arrastrando la panza por los suelos, allá afuera hay niños muriendo—prosiguió la recién llegada.

Déyev intentó salir de debajo del banco y sentarse, pero se golpeó con la nuca en el borde del mueble.

—¿Tú quién eres?—preguntó por fin. Déyev solía apocarse en presencia de las mujeres y por eso las tuteaba siempre, mientras adoptaba una posición altiva, retadora.

—Comisaria de la infancia. Y viajaré con usted a Samarcanda, en cuanto salga de una vez de ese charco y proceda a dar cumplimiento a la orden recibida.

—¿Tienes nombre, comisaria?

—Bélaya.

Déyev no supo a ciencia cierta si Bélaya—es decir, Blanca—era su nombre o su apellido. Y no tuvo el aplomo de preguntárselo.

La mujer lo superaba en edad, pero no tanto como para que pudiera ser su madre. Más bien, podría ser su hermana mayor. Su rostro, hermoso y severo, podría servir de modelo para un cartel de propaganda soviético. Tenía el cabello claro y lo llevaba corto, con pequeños rizos apuntando en todas direcciones. Su mirada tenía la autoridad de un comandante de Ejército. Ante una mirada como aquélla, daban ganas de ponerse de pie de un salto y cuadrarse, pero Déyev se contuvo. Se atusó las greñas sin prisa y aprovechó para sacudirse de la frente un par de cáscaras de pipas que se le habían pegado; luego arrojó el trapo en el cubo de cualquier manera, de modo que el agua se desbordó y fue a salpicar las botas de la comisaria, y se quedó sentado en el suelo en una postura que tenía un punto de insolencia.

—En ese caso, ¿qué tal si me echas una mano con la limpieza, camarada Bélaya? ¿O te parece que podemos llevar a la gente encerrada en este establo hediondo?

—Por supuesto que le echo una mano—respondió ella sin un ápice de duda—. Pero habrá que esperar a la noche, cuando ya estén durmiendo los niños.

—¿Es que nosotros no nos vamos a acostar?—perseveró Déyev en el tono insolente. En verdad, no hubiera querido decir eso, pero la lengua le jugó una mala pasada.

La vergüenza por la frase de mal gusto lo asaltó enseguida. De manera que se puso en pie de un salto y se sacudió el polvo de los pantalones que se había enrollado hasta los muslos y las rodillas desnudas. Cuando se hubo erguido completamente, se dio cuenta de que tenía que mirar a la mujer desde abajo, porque la comisaria Bélaya le sacaba media cabeza.

—Me temo, Déyev, que no nos vamos a acostar, no—le respondió ella mirándolo fijamente a los ojos. Él pudo ver entonces por primera vez los de la mujer: grises y gélidos, rodeados de pestañas firmes—: Hasta que hayamos llegado a Samarcanda, no tendremos ocasión de acostarnos.

Apenas unos minutos más tarde, Déyev caminaba junto a Bélaya. O, más bien, le seguía el paso a toda prisa, moviéndose entre las vías mojadas por la llovizna y poniendo cuidado en no resbalar o echar a correr al trote.

A pesar de que tenía unos tobillos finos de muchacha y un cuerpo ligero, cuya silueta apenas permitía adivinar la chaqueta de amplios pliegues que llevaba sujeta al talle con un cinturón, la comisaria avanzaba a grandes zancadas, de traviesa en traviesa. Atento al paso firme de sus zapatos cuadrados, Déyev pensó que éstos esconderían unos piececitos finos, delicados. Esa idea le hizo perder el paso, así que masculló un taco y apartó de su mente el indecoroso pensamiento.

—Le intentarán colar una cuota más elevada, pero usted niéguese en redondo, ¿me oye bien?—Bélaya hablaba deprisa, sin molestarse en volver la mirada a su interlocutor, como si disparara las frases a un objetivo ubicado delante de ella. Déyev tuvo que pisar el acelerador para no perderse las instrucciones—. Intentarán colarle a enfermos, haciendo ver que ya están curados: ¡usted niéguese en redondo a aceptarlos!

Déyev no conseguía entender a quién debía manifestar negativas tan rotundas. ¿A quién se refería la comisaria con esas palabras hirientes?

—Si juegan la carta de la pena, écheme a mí la culpa. Dígales: es que esta Bélaya no atiende a razones y es una desalmada; no da su brazo a torcer, la muy cabrona, y es dura como una piedra…

—Bueno, pero no olvide que el jefe del convoy soy yo—apuntó Déyev, por si acaso.

—Eso es cierto—convino Bélaya—, pero las culpas échemelas a mí. Mejor aún: usted no abra la boca y ya me ocuparé yo de dejar bien claras las cosas.

Tras superar los aledaños de la estación de ferrocarriles, Bélaya y Déyev salieron por fin a la ciudad y muy pronto alcanzaron el centro: la plaza principal, donde se alzaba un palacio de granito y mármol que tenía columnas tan gruesas que se necesitaban tres personas para abrazarlas y ventanas más altas que un hombre. En el pasado, el edificio había albergado la Asamblea de Nobles, pero con la llegada del nuevo régimen lo había ocupado el Albergue de Evacuados n.º 1 de Kazán. A ese albergue llegaban, desde rincones próximos y distantes de la Tartaria roja, los niños que sus padres no querían o no podían alimentar. De ahí saldría la mayor parte de los pasajeros del convoy a las órdenes de Déyev.

De cerca, no obstante, el albergue parecía menos un palacio que una fortaleza asediada. Las ventanas que daban a los sótanos estaban tapiadas con tablones, en algunos puntos superpuestos en dos capas, mientras que las ventanas en forma de ojiva de la primera planta estaban cegadas con planchas de hierro y madera contrachapada. Las columnas de mármol blanco mostraban una apretada red de grietas y los muros estaban salpicados de tantos baches que parecían fabricados con alguna piedra muy porosa y quebradiza. Déyev, no obstante, supo enseguida de qué se trataba, que las marcas pequeñas eran el rastro dejado por las balas y las mayores, las huellas de los proyectiles de artillería. El edificio tenía un aire sombrío e inexpugnable, como si la Guerra Civil continuara bullendo a su alrededor. ¿De quiénes se estarían protegiendo los que se hallaban encerrados al otro lado de aquellos muros? ¿Acaso se cuidaban de las instituciones que asediaban a los menores?

Niños había allí por todas partes. Una docena o docena y media de sucios cuerpecitos envueltos en trapos hasta las cejas e inmóviles, como aletargados bajo la llovizna, se agolpaban en las escaleras de granito por las que se accedía al edificio o estaban tumbados sobre periódicos a lo largo de los muros. No era la primera vez que Déyev veía un cuadro semejante, pero nunca se había preguntado la razón por la que tantos niños se concentraban fuera del albergue en lugar de hacerlo en su interior.

Bélaya trepó por la suave rampa destinada a los vehículos tirados por caballos y llamó a la puerta principal. Nadie respondió. Entonces golpeó de nuevo con más fuerza. Las puertas cerradas a cal y canto encajaron muy bien los embates. Tampoco encontró respuesta. Alzada sobre las puntas de los pies, la comisaria propinó otro par de mamporros a la madera de contrachapado que cubría el vano de una ventana. A punto estuvo de abrirse una brecha en la palma de la mano con un clavo que sobresalía.

Pero la fortaleza no quebrantó su sepulcral silencio. Los niños tumbados a sus pies tampoco dijeron palabra: parecían ausentes.

No obstante, algunas miradas siguieron con lánguida curiosidad los movimientos de la mujer, y un muchachito, menudo y con el rostro quemado por el sol, como una patata sucia, se incorporó ligeramente para presenciar el espectáculo. Bélaya se fijó en él.

—¿Cómo es que no abren?—le preguntó ésta sin ambages en tono amistoso.

A Déyev lo pasmó la ausencia del anterior tono autoritario en su voz. También que sus ojos destilaran ahora un halo de ternura. «¡Así que la comisaria también sabe hablar a la gente con humanidad!», se dijo, admirado.

El muchachito se tomó unos instantes para responder. Miró en derredor y después a lo alto, de donde caían gotitas de lluvia.

—Es que habéis venido muy tarde—dijo con desgana—. Volved por la mañana, que éstos enseñan más los dientes a primera hora.

—Ah, pero resulta que tenemos que hablar con ellos ahora mismo—le informó Bélaya con un suspiro—. ¿No habrá alguna manera de…? Échame una mano, anda.

Tampoco esta vez el niño le respondió enseguida, como si las palabras que debían salir de su boca le fueran llegando desde algún lugar remoto.

—¿Y yo qué gano con eso?—preguntó.

—Te diré cómo conseguir una plaza en el albergue, así no tendrás que estar aquí tirado como un pordiosero, sacándole brillo al portal con los pantalones. Ya verás como las trabajadoras sociales vienen a por ti para llevarte adentro del brazo y te lavarán, te darán de comer y te asignarán una plaza.

—¡Te lo estás inventando todo!—sonrió el chaval de oreja a oreja mostrando sus dientes negros.

—Escúchame bien—le dijo Bélaya—. Esta medianoche habrá una redada en el estuario. La policía y los de la Comisión de la Infancia van a barrer las orillas del río y enviarán a los albergues a todos los niños que agarren. Así que todos los que quieran una plaza en los albergues deberían asegurarse de estar allí antes de la puesta de sol. Y el que no quiera ir al albergue lo mejor es que se dé el piro y no deje que esa gente lo agarre. ¿Lo has pillado? Ahora ve a decírselo a tus amigos, vamos.

El rostro color de patata se contrajo, porque el niño, con gesto desconfiado, enarcó las cejas y arrugó la nariz.

—¡Qué se me clave un puñal en el corazón y cien clavos en el ojo si miento!—juró Bélaya golpeándose el pecho con el puño cerrado, como si se estuviera clavando un cuchillo entre las costillas. Después mostró una expresión suave, sonrió al niño con aire conspirativo y repitió su ruego—: ¡Y ahora ayúdame, vamos!

El niño se levantó despacio y se acercó a la puerta de entrada. El lento movimiento de sus extremidades hacía pensar que se desplazaba por la superficie de un estanque y no por tierra firme. Una vez frente a la puerta se volvió y, abandonando de repente toda su perezosa plasticidad, la emprendió a puñetazos y patadas con ella. Era tanta la fuerza con la que golpeaba que la madera pesada y cubierta de una espesa capa de esmalte tembló y las bisagras crujieron.

—Tendrías que haberla aporreado—le explicó a Bélaya sin dejar de golpear y comenzando a perder el aliento—. ¡A éstos sólo se les gana sacándolos de quicio!

—¡No hay plazas! ¡Ya os lo hemos dicho!—se oyó gritar a alguien un minuto más tarde. La voz procedía de una de las ventanas de la primera planta.

Sordo al aviso, el chiquillo continuó golpeando la puerta con la misma intensidad. Pronto se oyó cómo se descorría un cerrojo. El niño se apartó enseguida de un salto y la escoba que se agitó por la puerta entreabierta se tuvo que contentar con castigar el aire.

La gruesa figura de una mujer se asomó a la puerta blandiendo la escoba como si de una espada se tratara.

—¡Piérdete, mugriento!—gritó—. ¡Vete a contarle los cuernos al diablo!

—¿Qué es esta fortaleza que habéis levantado aquí?—intervino Bélaya sin alzar la voz, pero cargándola de un tono de amenaza que hizo que a Déyev se le helara la sangre en las venas—. Ya hace mucho que acabó la guerra, ¿no cree?

—Habrá acabado para algunos, pero otros la estamos librando como el primer día—respondió la cancerbera sin apocarse—. ¡Acabarán con este albergue, ya os lo digo! ¡Yo no tengo la culpa de que todos estos chiquillos caigan como hordas a diario por aquí! ¿Dónde quiere que los meta?

Sin molestarse en replicar, Bélaya dio un paso al frente y la mujerona se apartó y bajó la escoba. Déyev se coló detrás de la comisaria y ambos se adentraron en la maciza oscuridad del edificio con sus ventanas tapiadas a cal y canto.

—¿A quién habéis venido a ver, camaradas?—preguntó la portera, aún empleada en echar el último de los cerrojos sin atinar con la llave en aquella oscuridad—. ¿Adónde vais, camaradas? ¡Eh, un momento!

Pero Bélaya ya subía por la escalera principal hacia el lugar, en la primera planta, donde parpadeaba una débil luz. Déyev, quien había apurado el paso en pos de la comisaria, tropezó con algo blanduzco y a punto estuvo de rodar por los suelos. Dos pasos más adelante, tropezó otra vez. Y trastabilló de nuevo. De la espesa penumbra brotaron unos grititos y después un susurro burlón:

—¡Camaradas!

Era imposible distinguir algo en medio de aquella oscuridad. Déyev se paró en seco y, haciendo molinetes con los brazos, tropezó con dos cabecitas rapadas.

—¡Camaradas!—dijo una segunda voz desde un lado de la estancia acompañada de un coro de risitas—. ¿Adónde creéis que vais?

—¡Al quinto pino!—dijeron desde otro rincón—. ¡A por un albino!

—¡A por vino!

—¡A comprar tocino!

—¡A huir del asesino!

A estas alturas la penumbra se había llenado de voces, risas y jadeos.

—¡A echar al inquilino!

—¡A pillar al vecino!

—¡A matar al cochino!

—¡A casa del cretino!

—¡Chitón!—los reconvino la portera desde el pie de la escalera.

Déyev aguzó la vista y se abalanzó en la dirección tomada por Bélaya con los brazos por delante, abriéndose camino en medio del montón de niños agolpados en los escalones. Las palmas de las manos resbalaban por cabezas rapadas, piernas, hombros y espaldas. Temía pisar a alguien y hacerle daño, pero los cuerpecitos de los niños eran mucho más veloces que él y se apartaban a los lados abriéndole camino, como hacen los bancos de pececillos cuando ven venir a su encuentro a un pez más grande.

La claridad, a medida que Déyev subía, era mayor; también había más gente. Muy pronto la escalera se partió en dos mangas, ambas con recorridos divergentes, que llevaban a la primera planta. Ahora ya se podían distinguir los ojos que escrutaban el recinto con curiosidad: ojillos marrones, bermellones, negros, azules o del color de la hierba. Déyev tuvo la impresión de que a uno de los niños le faltaba una oreja, pero quizá, pensó también, fuera un efecto de la penumbra general.

Un pasillo inmenso dividía la primera planta en dos zonas. Amplias puertas que alguna vez fueron de un brillante color blanco y marcos dorados, pero que ahora, completamente decapadas, sólo mostraban la trama de su madera oscura, conducían a las estancias interiores. Una diminuta dama con gafas, a todas luces una empleada del albergue, apareció en el fondo del pasillo y corrió a interceptar a los visitantes. Sin molestarse en ocultar el afán de ignorar la injerencia de la mujer, Bélaya abrió de par en par las puertas centrales y entró resueltamente. Déyev la siguió a toda prisa, haciendo de tripas corazón para superar la incomodidad que lo dominaba. ¡No iba a quedarse allí a dar explicaciones él solo por una irrupción tan descarada!

Fue entrar y quedar atónito. Se trataba del salón de baile. La luz de la calle entraba a raudales por los ventanales. Casi todos tenían los cristales enteros y tan sólo en algunos tramos se habían tenido que rellenar los marcos vacíos con trapos. Los techos eran inusualmente altos, tanto que tuvo que forzar el cuello para conseguir admirar la inmensa araña de múltiples brazos y las dimensiones de una locomotora, de cuyas luces en forma de vela no quedaba ni rastro, aunque conservaba intactas las volutas de bronce. Por encima de la araña, el techo estaba lleno de flores de yeso y negras grietas. También en lo alto asomaba un balcón protegido por una baranda de color blanco y sostenido por columnas bastante deterioradas, aunque aún hermosas.

El amplio espacio del salón estaba tan lleno de chiquillos que parecía la sala de espera de una estación de trenes. Los alféizares de las ventanas habían sido convertidos en piltras en las que montones de trapos hacían las veces de colchonetas. En cada una de ellas se acomodaban tres o cuatro chiquillos, a veces encaramados unos encima de otros. A modo de lecho servían también cajas y maletas, sacos rellenos de no se sabía qué e incluso montones de libros cubiertos de heno ordenados en largas hileras que recorrían el suelo de madera. Saltaba a la vista que se trataba de libros caros. Las tapas de piel o de cartón con adornos en relieve sugerían colecciones de obras escogidas. Algunos de los chiquillos no habían podido hacerse con espacios que les permitieran estar tumbados o sentados con cierta comodidad y se veían obligados a permanecer agrupados directamente en el suelo, que, de esa manera, parecía forrado por una espesa capa de rostros consumidos y extremidades sucias y paliduchas que daban la impresión de estar siempre en movimiento.

Los recién llegados no llamaron la atención de los niños. Los inquilinos del albergue permanecieron indiferentes a su irrupción y continuaron mirando por las ventanas, jugando a las cartas, charlando animadamente, dormitando, quitándose y mordiendo los piojos o, simplemente, con la mente en blanco y absortos en la contemplación del techo. Déyev no había visto tantos niños juntos en toda su vida. La enorme cantidad de pies descalzos y cabecitas idénticas con el pelo cortado al cero hizo que se le nublara la vista. Un ruido sordo lo llenaba todo allí:

—¡Como si fuera la primera vez que jamábamos carne de perro! Y nada, nos jodió la barriga, pero aquí estamos vivos…

—Cuando pasó eso, mi madre ya la estaba palmando y la tierra le había enseñado sus garras oscuras…

—¿Quién te ha dicho que me puedes sermonear, tontaina? No va a ser a ti a quien pregunte si me viene en gana hacerlo. Tenemos los dientes muy afilados aquí ya, ¿sabes?, como para que nos vengan a dar lecciones…

—¡Oh, Virgen santísima, madre de Dios, reina de los cielos y la tierra! Apiádate de mi aliento enfermo de muerte…

—Aquí se come fatal: agua para comer y agua para beber es lo que dan. ¡No sé qué vamos a cagar!

—¡Al lado de Douglas Fairbanks ese Mozhujin tuyo es un actorcillo de cuarta, hombre! Son como el león y el mono…

—Cuando me empiecen a zurrar, tendré una palabra de cariño para mi madre…

—¡Vaya aires que te das, hermanita! A ver si te crees Lenin…

—¿De dónde vienen a visitarnos, camaradas? ¿Del Comisariado de Educación?

La breve carrera había dejado sin resuello a la mujer de las gafas. Al mirarla de cerca, Déyev vio que los cabellos que tenía recogidos en un moño eran completamente canos y la delgadez que mostraba no era en absoluto juvenil, sino la de una anciana. Pero a Bélaya no se le pasó por la cabeza frenar y continuó avanzando con resueltas zancadas entre los cuerpecitos desperdigados por el suelo, sin dejar de mirar en todas direcciones.

—Soy Shapiro—dijo la mujer cuando consiguió alcanzar a Déyev y acompasar a duras penas su paso a la marcha vertiginosa de Bélaya. Andando a su lado, intentaba mirar a la cara de la singular visitante—. Shapiro, la responsable.

—¿Cuál es la población total de este albergue?—preguntó Bélaya en un tono que parecía juzgar de antemano las respuestas y no precisamente con benevolencia.

—Cuatrocientos cincuenta—respondió la responsable sin dejar de andar y limpiándose las gafas en el dobladillo del suéter de punto que llevaba, como si creyera que las lentes limpias la ayudarían a distinguir mejor el semblante de su interrogadora—. Pero después del almuerzo serán más, porque me llegará una partida que traen de Yelábuga.

—¿Cuántos están sanos?

—Depende de lo que llamemos «sanos». Tenemos a cuarenta y siete niños en la enfermería y en cuarentena…—El semblante de la responsable dejaba traslucir su creciente nerviosismo, mientras que la rápida marcha le había acelerado la respiración—. ¿Ustedes no serán del Comisariado de Sanidad, más bien?

Obligar a andar con esas prisas a una mujer de su edad no estaba bien. ¿Acaso Bélaya no lo veía? Pues no, parecía que no se daba cuenta de ello. ¿O acaso lo estaba haciendo a propósito?

—¿Cuántos de los que están sanos superan los cinco años de edad?

—Unos dos tercios… Pero, dígame… ¿Usted es la camarada…?—Shapiro ya estaba al borde del ahogo.

Déyev, avergonzado, tomó la iniciativa.

—Es la camarada Bélaya, de la Comisión de la Infancia—presentó a su acompañante.

—¡¿De la Comisión de la Infancia?!—exclamó enseguida Shapiro, olvidándose del sofoco—. ¡Al fin se han acordado de nosotros! ¡Les necesitamos mucho! ¡Mucho! ¿Cómo es que no me avisó de su visita? Me habría preparado mejor. Con cifras. Habría hecho una lista de preguntas para no tener que ir ahora así, a la carrera…

—Usted tómese su tiempo y no corra…—la cortó Bélaya.

Fuera la lluvia había cobrado fuerza y la comisaria observaba las ventanas y los tramos de pared que las separaban. Gruesas gotas de agua comenzaban a correr por el calamitoso estucado de los muros y ya encharcaban el suelo de madera.

La mirada de Bélaya no era inocente. Quería dar a entender que veía y censuraba. Era increíble cómo conseguía convertir sus palabras, sus gestos y hasta sus miradas más desapasionadas en vivos reproches. No era una mujer: ¡era una víbora!

—Bueno, en primer lugar, está el problema de las instalaciones con que contamos…—comenzó Shapiro, animándose—. ¡Ya ve cómo está todo! Los del Comisariado de Educación se creen que porque nos cedieron un palacio ya se pueden desentender… ¿Acaso han dedicado un solo instante a pensar cómo vamos a organizarnos aquí para dar las clases, dormir y cuidar de los enfermos? Éste no es un lugar para tantos niños.

—Eso es cierto—intervino Déyev, que tenía muchas ganas de socorrer a la responsable—. Camas, por ejemplo, yo no veo por ningún lado.

—Es que en la Asamblea de Nobles no pernoctaban, camarada—le informó Shapiro con afán didáctico—. Aquí se daban bailes y banquetes. Mire—añadió señalando a un banco que a todas luces había sido traído desde algún parque de la ciudad—: esto es lo más parecido a una cama que tenemos aquí.

Una pandilla de chiquillos se agitaba en el banco cubierto por un mugriento mantel de seda que apenas guardaba memoria del color que alguna vez tuvo.

—¡Y no hay día en que no me llegue una nueva remesa!—prosiguió Shapiro, y abrió sus bracitos de anciana con aspaviento teatral. El gesto hizo que recordara por un instante a una araña despavorida—. ¿Dónde voy a alojar a tanto niño evacuado? Y eso sin contar a los expósitos que recibimos a diario. Hemos tenido que poner un aviso en la puerta: «¡Se ruega encarecidamente llevar a todos los recién nacidos a la Casa del Bebé!». Y con la dirección bien anotada. Pero no sé yo si es que las mamás de hoy en día son analfabetas o muy tozudas, porque cada mañana nos encontramos uno o dos bebés en la escalera de acceso, cuando no tres…

Déyev sintió una mirada clavada en él. Al darse la vuelta, descubrió que, desde el balcón, al otro lado de la ventana, lo miraban las estatuas de yeso que, inútiles para las funciones del albergue, habían sido apiladas allí. Algunas tenían la nariz rota. El agua de lluvia corría por sus semblantes imperturbables.

—… y eso sin contar a los que aparecen aquí por su cuenta, que son diez o quince cada día. No dejan de venir, es un torrente continuo. Y aquí no nos llegan sólo los de Tartaria, no vayan ustedes a creer. Llegan también de Chuvashia, de Mordovia, vienen alemanes de Saratov y, hace unos días, hasta una niña de Kalmukia apareció en la puerta. Si están ya creciditos, no los dejo pasar. Pero ¿qué hago con una criatura de tres añitos? Se me rompería el corazón si le negara el paso.

—¿Esto de tapiar las ventanas con planchas de hierro también se lo dictó el buen corazón ese que tiene?—preguntó Bélaya. Habiendo recorrido ya todo el salón de baile, se dio la vuelta de repente y se encaminó hacia la salida con paso firme, como si la dueña de todo aquello fuera ella y por tanto también quien guiaba la visita.

Daba grima—tanta que a Déyev le rechinaron los dientes—ser testigo del tono duro y el comportamiento grosero de su acompañante. ¡Aquello no era un comisario para la infancia, sino un mariscal de campo pasando revista a sus tropas!

—¿Por qué dice esas cosas?—protestó Shapiro, que apenas conseguía seguir el ritmo de Bélaya—. Los sótanos y la planta baja no son aptos para acomodar a la gente. ¡Ni para establos sirven! En invierno aparece una capa de hielo de un dedo de grosor en los muros y en primavera y otoño el agua nos llega por la rodilla. ¡Si es que no queda un vidrio en las ventanas desde la guerra! Y las estufas están rotas; los conductos de agua, reventados. Ahora bien, si la Comisión de la Infancia quisiera echarnos una mano…

Un sonido muy extraño y prolongado interrumpió de golpe la conversación. Venía de arriba, de algún punto situado a la altura del techo. En un primer momento, Déyev creyó que se trataba del ulular de una sirena. Pero era un chiquillo el que aullaba así. No lloraba, sino que emitía un aullido desesperado y largo, que se cortaba el tiempo justo para recuperar el aliento e intercalar un gimoteo. Incluso la comisaria Bélaya se paró en seco y miró en la dirección de la que provenían los aullidos. La responsable Shapiro, no obstante, hizo un gesto con la mano quitándole importancia a un suceso al que a todas luces estaban habituados allí:

—No se preocupen. Es Senia, el chuvasio. Se calmará pronto.

El aullido no cesó mientras los visitantes abandonaban el salón de baile, ni cuando tomaron otra vez el pasillo; aún se oía perfectamente cuando entraron en la estancia contigua. Shapiro cerró la puerta para librarse de la molestia, pero el aullido conseguía atravesar las paredes.

Sin embargo, Déyev se olvidó de él enseguida: así de profunda fue la impresión que le produjo la estancia en la que acababan de entrar. Con toda probabilidad, allí había estado antes el comedor principal del palacio. Ahora era el dormitorio donde se había instalado a las niñas en improvisados lechos armados también a partir de pilas de libros, cajas de cartón y restos de muebles. Imperaban allí el mismo hacinamiento que en el dormitorio que habían visitado antes y la misma falta de espacio. Semejantes eran también los cuerpos huesudos y los pies descalzos, que ahora no eran de niños, sino de niñas. Y por encima de aquel paisaje variopinto pendía un montón de comida.

El techo estaba adornado con un fresco pintado con brillantez y generosidad. Sorprendía el naturalismo de la representación. Todo el perímetro del enorme fresco lo ocupaban hojas de vid sobre las que destacaban inmensos racimos de uvas bañados por la luz del sol. Había también, y a montones, rosadas manzanas y peras color miel que la luz transparentaba. Bonitas mariposas revoloteaban sobre montañas de albaricoques y melocotones, y unos limones a los que les habían arrancado trozos de piel refulgían llenos de un zumo que parecía a punto de comenzar a rezumar.

Cada una de las paredes de la estancia era un bodegón. Aves fritas, jamones de cortes coloreados de un rosado pálido, ostras, trozos de pan y copas de vino medio llenas: todo aquello era de proporciones impresionantes y se hallaba en perfecto estado de conservación. Ni las grietas ni el moho se habían atrevido a macular aquella impresionante cornucopia y los frescos resplandecían con tal frescura que uno podía pensar que el pintor acababa de bajar de los andamios.

Reinaba un silencio admirable. Como aplastadas por aquel espacio increíble, las niñas estaban en calma y hablaban a media voz. Hasta Senia, el chuvasio, acabó cerrando la boca. Déyev reparó en que una de las niñas intentó arrancar un trocito de la carne pintada en la pared, pero sin éxito: la capa de pintura era gruesa y firme, mientras que el dedito de la chiquilla era demasiado frágil.

Déyev quiso preguntar algo, pero a la vista de la nube de frutas que se extendía sobre su cabeza sólo atinó a soltar un gruñido que mostraba su decepción.

—Como ven, carecemos de espacios adecuados para alojar a los niños—dijo Shapiro, y suspiró.

—¿No hay alguna forma de tapar estas… obritas?—preguntó Déyev frunciendo el ceño del esfuerzo que tuvo que hacer por encontrar la palabra con la que nombrar los frescos.

—¿Con qué quiere que las tape? ¿Con carbón? ¡Porque carbón tampoco tenemos!

—Bueno, lo de la falta de espacio me ha quedado claro—terció Bélaya—. ¿Qué otros problemas tiene?

Déyev no advirtió ni sombra de inquietud en su rostro hermoso, perfecto: la comisaria contemplaba sin inmutarse la fiesta culinaria plasmada en las paredes de la estancia y las niñas amontonadas bajo ella. El talante de esa mujer resultaba todo un enigma, ciertamente: lo mismo se encendía como una antorcha por cualquier tontería que se mostraba imperturbable, como si, en vez de corazón, en el pecho tuviera un trozo de pescado congelado. Las paredes que filtraban agua y las ventanas tapiadas con tablones de contrachapado la ponían fuera de sí. En cambio, el sufrimiento de las niñas hambrientas que vivían rodeadas de todos aquellos manjares dibujados en los muros la traía sin cuidado.

—Pues, en segundo lugar, está el problema de la alimentación—respondió convencida Shapiro, señalando con sus delgados bracitos los vistosos víveres de las paredes—. Soy consciente de la situación en la que vive el país: la ruina, el hambre, las dificultades de todo tipo. Ahora bien: ¿qué sentido tiene traer aquí a estos niños, cuando no podemos darles de comer? ¡Nos dan un rublo por niño a la semana! ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué le voy a dar de comer a un niño por un rublo? ¿Polvo molido? ¿Cáscaras de avena? Y no se trata sólo de darles de comer: hay que curarlos cuando enferman, calentarlos cuando tienen frío... Y eso ya vendría a ser el tercer problema, digamos…

La responsable señaló la estufa, de boca muy ancha y fabricada en hierro y mármol, que se alzaba en un extremo de la estancia. Había unas pocas ramas y páginas de periódico apiladas junto a ella. Un cubo de hojalata colocado en sus fauces recogía el agua que bajaba por la chimenea, probablemente gotas de la lluvia que caía en el exterior.

—Os dejamos todo un palacio… habrán pensado—dijo. La excitación coloreó de rubor las arrugadas mejillas de Shapiro. Toda ella pareció encendida de pronto, como desbordada por la conversación: se le abrió la chaqueta, sus gestos fueron más enérgicos—: ¿Saben en el Comisariado de Educación la cantidad de leña que se necesita para caldear un palacio como éste? ¡Aquí, en invierno, parece que estemos en medio de una ventisca en el salón de baile!

Déyev fue consciente de pronto de que en la media hora que llevaba en el albergue se le habían helado los huesos, porque la temperatura en el interior del recinto apenas se distinguía de la que había en la calle. Definitivamente, los rayos de sol pintados en el techo no calentaban nada.

—Bueno, pero exigir que le traigan leña es más fácil que pedir dinero o locales—le espetó Bélaya recuperando el tono de ordeno y mando.

—¡Y nunca he dejado de reclamar! ¡He inundado de peticiones todas las oficinas pertinentes!

—Pues haber escrito menos peticiones, haberse plantado en la sede de servicios sociales, haberse colado en el despacho del jefe y no haberlo dejarlo salir vivo de allí hasta que hubiera soltado dos carretas de leña. ¡Haberle puesto un lápiz bien afilado aquí—Bélaya se golpeó con el dedo el punto donde los hombres suelen tener la nuez de Adán—y otro en la mano para que firmara la orden de entrega! ¡Y haberlo amenazarlo con una denuncia a la Comisión Extraordinaria por trato negligente y hostil hacia los niños!

Algo resonó en esa frase que hizo que Déyev no albergara la menor duda de que la comisaria había hecho exactamente lo que describía. Y, probablemente, lo había hecho en más de una ocasión. Shapiro, por su parte, nada comentó de la valiente propuesta que se le hacía. Se limitó a parpadear con sus ojitos claros, dando a entender su desvalimiento. Después continuó, todavía en la esperanza de encontrar compasión:

—Y también está la cuestión de la higiene, que aquí no pasa de ser una palabra vacía. No tengo baños, ni una sala de desinfección, de manera que todos los niños entran directamente a las duchas: doce niños por cabina y una pastilla de jabón para los doce. ¿Y si me viene uno con tiña? ¿O con sarna? Tiemblo sólo de imaginarlo…

—¡Basta ya de tanto remilgo y tanta queja, oiga!—le dijo Bélaya alzando tanto la voz que Shapiro se estremeció y las niñas, presas del susto, clavaron los ojos en los adultos que discutían—. ¡Preséntese en el Comisariado de Educación y dé un puñetazo en la mesa! Y arrójeles a la cara un buen puñado de piojos bien gordos de parte de estos niños que no tienen dónde lavarse. ¡Ya verá como le dan entonces jabón y polvos dentífricos y, encima, le construyen una cámara de desinfección en un dos por tres!—E, inmediatamente, Bélaya se dio la vuelta y echó a andar hacia la puerta con paso resuelto.

«Todas esas cosas las ha hecho ella», pensó Déyev. Lo del puñetazo en la mesa, lo del puñado de piojos en las narices de los jefes. O a lo mejor los bichos se los echó a alguno por el cuello de la camisa. ¡Menuda tía! ¡Una gangrena con faldas! Y él, ¡vaya idiota!, fijándose en sus pestañas y sus pantorrillas finas. ¡Vaya puñetera suerte que había tenido con que le tocara subirse al tren con una mujer así!

—¿Y esa recomendación me la hace usted en calidad de miembro de la Comisión de la Infancia?—preguntó desconcertada la responsable.

—¡Se lo recomiendo vivamente!—exclamó Bélaya, que ya abandonaba el comedor, sin preocuparse de sujetar la puerta al salir, que a punto estuvo de golpear en toda la frente a Shapiro, que corría en pos de ella. De un salto, Déyev consiguió ahorrarle el portazo a la viejecita. Si de él dependiera, con cuánto gusto le habría estampado ahora mismo esa puerta a Bélaya en la espalda e, incluso, en esa cara hermosa y altiva que gastaba.

Pero Bélaya ya volaba con tal ímpetu por las escaleras hacia la segunda planta que poco faltó para que hiciera rodar a un chiquillo por los suelos.

—¡Ábrete, mar, que está subiendo la mierda!—protestó él.

—¡Una mierda por otra!—le replicó Bélaya al instante.

—¡Allá arriba no hay nada que ver!—avisó Shapiro alarmada. En su voz se percibió, además, una nota de miedo—. ¡Ahí sólo están la enfermería y el cuarto de cuarentenas!

Pero ya era tarde. La comisaria ya había salvado el rellano y los tacones de sus zapatos golpeaban el suelo por encima de sus perseguidores.

El niño, vestido con un jubón con flores doradas estampadas y botones de cristal, orinaba en un cubo en medio del pasillo. El jubón le iba tan grande que los bajos se habían arrugado de tanto barrer el suelo de madera y el fino cuello brotaba de la pieza de ropa como un palo de un barril. El cuerpecito blanquísimo que había debajo del terciopelo rojo estaba completamente desnudo: el niño no llevaba pantalones ni ropa interior. Tras vaciar la vejiga, recogió la ropa con maña para evitar que se le enredara cuando echara a andar y volvió al lugar que ocupaba arrastrando los pies. Los pies descalzos que asomaban por debajo del jubón recordaban los de un elefante: horrorosamente gruesas, aquellas extremidades informes se movían con lentitud y gran esfuerzo, incapaces de levantarse del suelo.

—Esos ropajes los encontramos en el balcón que solía ocupar la orquesta, junto a unas pelucas y polvos—les informó Shapiro, sofocada por la subida. A Déyev le pareció que la pobre mujer estaba a punto de desplomarse por el cansancio y los nervios—. Seguro que se los dejaron los músicos. Había una docena de disfraces de carnaval, pero ¡ni un par de zapatos! Habría sido mejor que hubiera sido al revés. Pero, bueno, tampoco íbamos a desaprovechar esos trajes, de modo que se los repartimos a los niños… Ah, veo que lo que os llama la atención son sus pies… No olvide que ésta es la enfermería.

Las dependencias de la segunda planta eran más estrechas y tenían los techos más bajos. Por las pequeñas ventanas se veía la cornisa del tejado, que Déyev podría alcanzar con la mano de haber querido. Por lo visto, ahí estaban antes las habitaciones de servicio. Una puertecilla conducía a cada una de ellas.

Shapiro y Déyev fueron asomándose a las habitaciones, bajando la cabeza cada vez para no golpeársela con el marco, hasta que encontraron a Bélaya. Esta vez no había entrado en los cuartos, sino que se había quedado cerca de la puerta observando atentamente a los inquilinos. Tampoco podría haberse paseado por ahí con sus zancadas, porque se trataba de habitaciones muy pequeñas y los cuerpecitos infantiles las llenaban completamente.

Eran cuerpos muy singulares, por cierto. Algunas de sus partes—las manos, los hombros, las costillas, las clavículas, los cuellos—eran extraordinariamente delgados y dejaban ver los huesos en punta. Otros niños, por el contrario, tenían los tobillos, las rodillas, las caderas o las barrigas increíblemente gruesos, como almohadas de plumas. Otro tanto sucedía con los rostros: algunos tenían huesudas máscaras y otros mostraban una cara como de sapo que alguien hubiera inflado soplando con una pajilla, hasta que no se distinguieran más que unos ojillos disimulados por los pliegues carnosos. Como es natural, Déyev ya había visto a gente inflamada (¡¿acaso podía no haberlos visto alguien que viajara por el Volga?!), pero nunca a tanta gente junta y, sobre todo, a niños… Había niños desnudos; otros se cubrían con jubones de terciopelo como el que ya habían visto antes. Algunos niños llevaban en la cabecita tricornios cosidos con hilos de oro y plumas y pelucas pegadas. Los niños estaban tumbados en los lechos o el suelo sin orden ni concierto, charlando desganadamente; muchos dormitaban.

—De acuerdo con el reglamento, no podemos admitir a niños hinchados o lisiados—admitió Shapiro en un balbuceo culpable. Déyev comprendió por qué se había mostrado tan turbada cuando Bélaya enfiló hacia la última planta—, pero los encargados de las evacuaciones, ya se sabe… Ellos también son humanos y a veces comenten errores: un día te cuelan un lactante; otro, a una niña embarazada que se encontraron en Masmadysh… Trece años y ya embarazada…

—¿Nunca se le ha ocurrido descontarles del sueldo a esos evacuadores lo que cuesta mantener a esos niños tarados?—le sugirió Bélaya—. Vería como dejan de equivocarse en adelante.

Shapiro no respondió a eso. Lo que hizo fue encogerse aún un poco más.

—Cállate de una vez—dijo Déyev dominado por el odio. El comportamiento de Bélaya le resultaba completamente insoportable.

Pero esa frase la pronunció en voz muy queda y detrás de las dos mujeres, de manera que era poco probable que lo hubieran oído. Quiso repetirlo en voz más alta y añadir un par de frases de ánimo dedicadas a Shapiro y, además, tomar a Bélaya del codo con tal fuerza que le doliera de verdad, e impedir así que volviera a abrir la boca…, pero en ese mismo instante algo le rozó las piernas por detrás, muy suavemente, como si un gato lo acariciara con la cola.

Déyev se dio la vuelta. Una niña de unos cuatro o tal vez ocho años (era tan delgada que costaba establecer su edad) se había sentado en un montoncito de paja en un rincón y tendía la palma de la mano a los visitantes. Sus ojos muy abiertos, blancos como dos huevos duros, miraban en dirección al hombre. La manita, ahuecada como una barca, se mecía en el aire. Una niña ciega, pensó Déyev, que pedía limosna orientándose por el oído.

Déyev se acuclilló junto a ella, le acarició la cabeza y cerró suavemente la mano que la niña había mantenido extendida en busca de la dádiva.

—Ya no tienes que hacer eso más—le dijo. Y añadió—: Aquí te darán de comer sin que tengas que mendigar.

—Ah, no pierda el tiempo hablándole al Cadáver, que ella no entiende palabra ni del ruso ni del tártaro—le informó Shapiro—. Cree que así se gana el sustento.

—Y éste es todo nuestro palacio—dijo Shapiro cuando volvieron al pasillo invitándolos a seguir hacia la escalera con un gesto de la mano—. Ahora ya lo han visto todo. Vayamos abajo, camaradas, y prepararé un poco de té.

Pero antes de que comenzaran a bajar, el tristísimo aullido que ya conocían se escuchó otra vez, justo a su lado. Alguien podía tomarlo por el de una fiera, de no ser por los intermitentes sollozos y balbuceos que lo interrumpían.

—¿Es Senia, el chuvasio, de nuevo?—aventuró Déyev.

Shapiro, cuyo rostro pétreo había palidecido de repente, asintió levemente y apartó la mirada.

—Sueña que lo persigue un ejército de pulgas—explicó—. Él intenta huir de ellas, pero no lo consigue. Sufrió una congelación tremenda de los pies y ahora le resultan tremendamente dolorosas las picaduras de las pulgas. Y en cuanto se despierta, el pobre Senia se pone a dar caza a las pulgas que tiene en el cuerpo, las va pillando una a una… Sin embargo, después se queda dormido otra vez y ellas vuelven a lo suyo… ¡Pero vayamos abajo, camaradas!—Su voz sonó de repente como la de alguien que se sabe condenado—. Tengo un té de zanahorias que les va a encantar.

Bélaya miró a los ojos angustiados de Shapiro.

—No queremos té—declaró.

Y echó a andar por delante de las puertas cerradas, aguzando el oído en busca de aquélla tras la que gritaba Senia.

Finalmente la encontró. La abrió.

Esa puerta no conducía a una habitación, sino al balcón donde antes se acomodaba la orquesta. Y no eran niños los que se agolpaban allí, sino esqueletos de niños. O, al menos, eso fue lo que Déyev pensó en cuanto se vio ante ellos. Unas sillas puestas en fila y cubiertas de trapos eran los improvisados lechos en los que reposaban todos aquellos huesos finísimos y envueltos en una piel grisácea y marchita. La misma piel que cubría también los cráneos y unos semblantes que parecían constar apenas de las enormes bocas y las profundas cuencas de los ojos. Los huesos se agitaban de tanto en tanto, ya fuera porque las criaturas abrían los ojos como muertos y se mecían lánguidamente sobre sus lechos. Pero predominaba la quietud: huesos arrojados entre los trapos y párpados entrecerrados. Algunos niños habían sido instalados en grandes cajones, que, a juzgar por los tiradores de madera tallada, provenían de una cómoda. Había aún otro niño que se había instalado en la funda de madera contrachapada de un contrabajo.

Éstos eran los niños yacentes, niños a los que el hambre había provocado pérdidas de conciencia, delirios y edemas, niños que habían padecido un hambre no de meses, sino de años, cuyo organismo no había sucumbido por completo a la falta de alimento, pero se había agotado y consumido por su pertinaz carencia. Éstos eran niños a los que difícilmente se podría salvar ya. Desde el techo, los sonrientes cupidos de yeso los observaban.

Senia era uno de ellos. Ya había dejado de gritar. Ahora miraba al vacío con los ojos desencajados, muerto de sueño, jadeando con la boca muy abierta, como un perro. Tenía el cráneo tuberoso cubierto de escasos mechones de pelo rojo y unas orejas tremendamente grandes. En su boca casi desdentada destacaban los dos dientes caninos flanqueando la lengua.

—¿También traen yacentes vuestros evacuadores?—preguntó Bélaya en voz muy baja, agitando las aletas de la nariz, súbitamente pálidas—. ¿Y usted los acepta así sin más? Por lo que se ve, ¡aquí todos son hermanitas de la caridad!

Shapiro se quitó las gafas empañadas y, sin molestarse en responder, se acercó a Senia para arreglar la improvisada manta con la que se protegía del frío. Se trataba de un retazo de gobelino en el que todavía se adivinaba un bordado que mostraba unos urogallos y unos perros de caza.

Desde el salón de baile, debajo del balcón, llegaban los gritos y las risas de los niños sanos.

—¿Por qué están en un lugar tan extraño?—preguntó Déyev asomado a la barandilla del balcón y observando cómo los niños habían montado un juego de saltos.

—Ya le he dicho que no tenemos espacios adecuados—le respondió la responsable sin dejar de acariciarle la cabeza rapada a Senia. Sin las gafas, su carita minúscula y coloreada de rosa parecía la de una niña, aunque estaba surcada de arrugas.

—Bueno, a éstos ya les da lo mismo—apuntó Bélaya en son de burla.

—¡No hables así!—Déyev sintió que lo embargaban unas náuseas insoportables. Sabía que no estaban motivadas ni por la altura del balcón, ni por todo lo que acababa de presenciar.

—Entiendo que he violado todas las normas—admitió Shapiro incorporándose y encajando de nuevo las gafas en el tabique nasal—. Y estoy dispuesta a recibir la sanción que me corresponda. Pero sé que ustedes me entienden…, a fin de cuentas son de la Comisión de la Infancia y no de la Checa: ¿dónde iba a meter yo a esos niños? ¡No los iba a mandar de vuelta a Yelábuga o Laishevo en el mismo convoy que me los traía! Les ruego que hagan constar en el informe de la inspección que cargo con toda la responsabilidad, con toda la…

—Nosotros no hemos venido a hacer una inspección—la interrumpió Bélaya, mirándola directamente a la cara—. Estamos aquí para recoger a los niños que nos llevaremos a Turquestán.

—Ah, sí, hubo una carta que decía, sí…—balbuceó Shapiro desconcertada, y dejó escapar un «ay» inocente, como de muchacha, llevándose la arrugada mano al pecho: ahora lo comprendía todo—. ¿Y por qué habéis montado todo esto, entonces? El interrogatorio, el recorrido por el albergue… Todo este duro interrogatorio… ¿Por qué no me han dicho enseguida a lo que venían?

Los ojos de la responsable del albergue se veían enormes bajo las gruesas lentes de sus gafas. Ese efecto era provocado, probablemente, por la indignación, pero a Déyev le pareció ver que también asomaban unas lágrimas.

—Tenía que ver por mí misma la clase de niños que tenéis en este albergue—le respondió Bélaya.

—¿Quiere decir que no le habría bastado con leer mi informe?—preguntó Shapiro, apretó la otra mano sobre el pecho y echó adelante sus hombros menudos. Daba la impresión de que se iba reduciendo, encogiendo, cada vez más.

—No.

El tono adoptado ahora por Bélaya era muy bajo y profesional, despojado ya del deje inculpatorio que había exhibido antes.

—¿Tiene preparadas las listas de niños que evacuar?

—Las tengo, sí, y les he sumado un pequeño extra. Precisamente quería solicitar al Comisariado de Educación que…

—No habrá ampliaciones de la cuota, de modo que puede tachar ese extra inmediatamente—dijo Bélaya, y miró al balcón—. Tache los nombres de todos los que se encuentran en la segunda planta, así como de los menores de dos años y las niñas embarazadas. Deje sólo a los sanos. Y cuanto mayores, mejor.

—¿Y si discrepo?—preguntó Shapiro—. Si en lugar de llevarle al tren los cuatrocientos niños que señala la cuota, aparezco con cuatrocientos diez. ¿Acaso los va a dejar tirados allí en el andén?

La comisaria no dijo palabra, pero la respuesta se podía leer con claridad en su mirada gélida.

—¡Se lo ruego! Le juro que he puesto en la lista sólo a los que podrán llegar al destino… Al menos, en mi opinión…

Bélaya permaneció en silencio.

—¿Cómo voy a tacharlos con mi propia mano?—Shapiro no se movía. Tenía los puños clavados en el cuello, como si quisiera estrangularse—. No puedo concebir siquiera tener que elegir…

—No tiene que tachar ningún nombre—intervino Déyev—. Nos los llevamos a todos. Y al niño del jubón, y al Cadáver, y a Senia, el chuvasio. Y a la niña embarazada nos la llevamos también. Y a todos éstos—añadió por fin señalando a los yacentes.

—¡No!—exclamó Bélaya volviéndose hacia él con tal ímpetu que parecía dispuesta a golpearlo.

—¡Sí!—replicó Déyev—. El jefe de ese convoy soy yo y me los llevo a todos. —Y volviéndose hacia la responsable del albergue, ordenó—: Prepare la documentación de la entrega y la firmaré.

Shapiro, con los ojos como platos, miraba desconcertada a sus interlocutores.

—No tienen zapatos—dijo por fin en un susurro, y dejó caer los débiles brazos—. Habría que conseguir llevarlos de alguna manera hasta el tren y, una vez subidos al convoy, seguro que llegarán…

—¡Encontraremos esos zapatos!—dijo Déyev—. ¡Vaya si los encontraremos!

—¿Quiere ser bueno, no?—dijo Bélaya entre dientes y con visible irritación cuando hubieron salido al portal—. ¿Sensible? ¿Una persona intachable?

—Eso quiero, sí—le respondió Déyev—. ¿Tú no?

—¡No!

Clavada al suelo de granito con sus zapatones, Bélaya no parecía dispuesta a apartarse de la puerta del albergue, como si aún pensara en darse la vuelta y resolver el asunto por las malas.

—Quiero llevar a Turquestán al mayor número de niños posible. ¡De niños vivos! Y esos que yacen ahí no llegarán vivos. ¡Sólo ocuparán sitio en los vagones innecesariamente!

—Entonces mejor dejarlos morir aquí, ¿no?

Déyev ya descendía a toda prisa por los escalones, pero la comisaria no se movía de su sitio. Y él no supo si quedarse con ella o seguir su camino. No quería dar la impresión de que huía como una liebre de una zorra.

—¡La lógica de la supervivencia manda, Déyev! Es una lógica cruel, pero es lógica, al fin y al cabo hay que prestar ayuda a quienes aún pueden salvarse.

—¡Todos se pueden salvar!—le espetó Déyev, y volvió sobre sus pasos para encararla, pero no conseguía ponerse al mismo nivel de sus ojos: seguía mirándola de abajo arriba—. ¡Hay que salvarlos! ¡Intentarlo al menos!

—¿Y pagar ese precio con las vidas de los otros niños, los niños sanos?

Era la primera vez en su vida que Déyev veía unos ojos así en una persona. Ojos fríos y a la vez inyectados de rabia. Había visto esos ojos en los lobos que saltaban sobre los cazadores, pero nunca en un hombre o una mujer.

—¡¿Cómo demonios pudo el Partido nombrarte comisaria de la Infancia?!—exclamó, y echó a andar escaleras abajo a toda prisa. Pero aún se detuvo un instante, sin poder callar lo que bullía en su pecho, y le gritó—: ¡Tu problema no es que te dejes dominar por los principios o que no tengas corazón! ¡No es eso, no! ¡Tampoco es que tengas un corazón de piedra! ¡Tú eres el enemigo, Bélaya! ¡Nuestra enemiga!

La comisaria no se movió del portal, como si estuviera clavada al suelo.

—Debería saber, Déyev, que hasta que lleguemos a Samarcanda yo soy la única amiga de ustedes, la amiga más fiel—le respondió con voz queda pero que él pudo escuchar.

¿De dónde iba a sacar los zapatos? ¿De dónde? Daba igual que uno necesitara quinientos pares o cinco millones. No había tantos en ningún lado, ni en los almacenes de comercio, ni en los trasteros de los buhoneros, ni en los puestos de los bazares. Allí todo el mundo calzaba zapatos con las suelas rotas, botas de fieltro, alpargatas de cáñamo. En los días de lluvia, cuando había que andar pisando charcos, la gente usaba chanclos. Zapatos decentes se veían pocos y sólo se conseguían comprándolos en el mercado negro con enorme esfuerzo o recibiéndolos en la intendencia del Ejército. De hecho, muchos pillos se alistaban con el único propósito de procurarse unas buenas botas. Así obtuvo Déyev las suyas en el servicio de intendencia, casi nuevas, y una talla más grande que la suya, y poco le importó que les faltaran los cordones, ¡eran una ganga! Pero ni siquiera en los almacenes del Ejército podrían estar cogiendo polvo zapatos para calzar a todo un regimiento. La única manera de conseguir quinientos pares era tomarlos prestados. Y el único prestatario capaz de ayudar con ello eran, precisamente, los militares.

Déyev llegó al Kremlin en un santiamén, como si no estuviera corriendo sobre el barro otoñal, sino cabalgando a campo través. El enfrentamiento con Bélaya le había insuflado fuerzas. Aquí, entre los blancos muros de la vieja fortaleza, estaba la academia militar. Detrás de esas murallas hollaban la tierra los cascos de los caballos y marchaban dentro del perímetro de la plaza los quinientos pares de botas que Déyev tanto necesitaba.

Y, sin embargo, le cerraron el paso. El centinela que guardaba la puerta, duro como un garrote con bayoneta, no dio su brazo a torcer. Sin autorización no entraba allí nadie. Y punto.

—¡Eres un criminal!—estalló Déyev—. Mientras tú y yo estamos aquí perdiendo el tiempo, hay niños muriendo, ¿lo entiendes?

Al cobrar conciencia de repente de que estaba hablando como lo haría Bélaya, Déyev se enfureció aún más.

—¡Ve a informarle al comandante de mi presencia, anda!—le reclamó al cancerbero.

Pero éste se negó escudándose en que no le estaba permitido abandonar su puesto de guardia.

—Entonces me pondré a pegar gritos—lo amenazó Déyev—. Gritaré como un cochino en el matadero hasta que tu comandante salga a hablar conmigo.

Tampoco la amenaza hizo mella en el guardia, que a su vez amenazó con llamar a la policía.

Déyev soltó un escupitajo. No podía hacer otra cosa que esperar. Erizado bajo la pertinaz lluvia que caía, taladraba con la mirada al centinela bien protegido en su garita: buscaba avergonzarlo. Pero su mirada se deslizaba cada vez hacia abajo: a las botas lustradas con mimo que calzaba el guardia.

Pensó en los niños. ¿Y si de veras se le comenzaban a morir por el camino?

No, eso no iba a suceder. Sólo había que encontrar zapatos para que corrieran del helado palacio de piedra que habitaban hasta los vagones bien caldeados. Déyev los encerraría bajo siete cerrojos en esos coches de pasajeros como si de la carga más valiosa del mundo se tratara, alimentaría las estufas hasta ponerlas al rojo vivo para que pareciera llegado ya el verano, y todos tomarían el camino de Samarcanda con la velocidad de un bólido. En un par de semanas, más o menos, ya estarían tranquilamente en Turquestán.

Y allá es sabido que se vive en un eterno verano. Allá el sol calienta y la lluvia acaricia la piel. Allá hay pan y arroz. Hay uvas, esas frutas maravillosas cuyo zumo acelera la sangre en las venas y dibuja el rubor en las mejillas (él no las había probado, pero se lo habían dicho). Allá hay montañas de nueces y pasas grandes como el puño de un niño. Y hay carne de cordero para todos. Ay, con tal de encontrar zapatos…

Cuando cayó la tarde, Déyev continuaba haciendo guardia a la entrada de la fortaleza junto al centinela. Mucha gente entró o salió del Kremlin a lo largo de esas horas, pero las prisas y el ajetreo que llevaban mostraban a las claras que no se trataba de jefes. También entró un automóvil, pero la manera en que desde su interior sacaron el brazo con obediencia para mostrar el pase también lo dejaba claro: ésa no era la mano de alguien que mandaba allí.

No fue hasta la noche que apareció el jefe. Desde el fondo de la fortaleza llegó el estruendo de los cascos de un caballo al galope, y el centinela se enderezó de golpe y sus ojos parecieron querer salirse de las órbitas. Déyev lo tuvo claro: su hora había llegado.